隋唐史:从李成器看唐代的皇位继承制度

第7课 隋唐制度的变化与创新

随堂演练

二、三省制度的演变之三省六部制

唐朝初年出现的中央政府机构包括许多有汉代名称的官署,但这 一机构的许多方面是新的,已经预先呈现出唐代中央政府的轮 廓”。材料中的“轮廓”( )

A.加强了中央集权

B.扩大了官吏人才来源 C.保证了皇权独尊

C

D.体现了决策的民主性

新知讲解

三、三省制度的合流之中书门下省

法论。奈何岁月久,贪吏得因循,浚我以求宠,敛索无冬.....昨日输残税,

因窥官库门。缯帛如山积,丝絮似云屯,号为羡余物,随月献至尊。夺我身

上暖,买尔眼前恩,进入琼林库,岁久化为尘!

——白居易《重赋》

阅读上述材料,结合所学知识,谈谈你对两税法利弊的认识。

【参考答案】两税法保证增加了政府的财政收入,减轻了政府对 农民的人身控制;但地主千方百计地把赋税转嫁到农民身上,使 农民的负担更加沉重。

03 唐玄宗

任用高官主持考试,提高 了科举考试的地位,诗赋 成为进士科主要考试内容

唐朝科举制

02 武则天

扩大科举考试人数, 首创武举和殿试, 开“糊名法”的先河

新知讲解

三、门阀制度的衰落之科举制兴起

太宗皇帝真长策,赚得英雄尽白头。

——唐·赵嘏《残句》

朝为田舍郎,暮登天子堂。将相本无种,男儿当自强。 ——宋·汪洙《神童诗》

门阀贵族在各方面享受特权。

——唐长孺《门阀的形成及其衰落》

1、光元二年(公元前134年),汉武帝令郡国每年举孝、廉各一人,建立起 一种由下而上推荐人才为官的制度。

孝谓曰善事父母者,廉谓清洁有廉隅者。 ——班固《汉书·武帝纪》

歆谓之曰:“今当举六孝廉,多得贵戚书令,不宜相违。欲自用一名士,以

报国家,尔助我求之。”

隋唐时期的科举制度与文化传承

隋唐时期的科举制度与文化传承隋唐时期,科举制度成为中国古代社会的标志性制度之一,它为中国古代社会的稳定发展,文化传承,政治和文化的稳定相互促进。

科举制度是一种选拔官员的制度,实行的过程中,涉及到了考试、学术、文化、教育、哲学等方方面面,每个环节都对传承中国文化和思想有着重要的意义。

科举制度的演变科举制度在中国的历史上可以追溯到两千年前的秦朝时期,那时的科举考试没有像后来那样正式确立,主要以推荐和举荐的方式选拔士人。

但直到隋唐时期,科举考试才真正确立,形成了一套完整的考试制度。

隋唐时期的科举考试分为三个阶段。

第一阶段是乡试,每州的士人可以在本州参加考试,考上后就在中央朝廷的考试中心参加殿试。

第二阶段是会试,在考试中心由太常寺主持,考察的内容以长篇论文和诗词为主。

第三阶段是殿试,由皇帝亲自主持,考察内容以经义、历史、文学等深度问题为主。

科举考试的制度推动了文化的发展科举制度的推出和实施,既是中国教育史上的重要里程碑,也是中国文化发展进程中的重要环节之一。

首先,科举考试让知识分子脱离了继承制度的束缚,通过自己的努力取得了应有的地位,也打破了世博固化的决定性地位,提高了个人的发展空间和自由。

同时,随着科举制度的实施,考试ESX 期间,中国文化在不断传承演变,例如“韬光养晦”、“士人三绝”等思想理念都在中间实现。

科举考试的具体考试内容,涵盖了古代历史、文学、经学等多个方面。

随着时间的推移,这些考试内容的推进和深化,也进一步推动了古代中国文化的发展,各地的文化形态也随之呈现出多样性和丰富性。

例如,唐朝的诗歌文化就达到了全盛时期,出现了李白、杜甫、白居易等一批优秀文学家。

随着文化的不断发展,这些文化付出成为后世学习、继承的优秀典范。

科举制度也有其局限性虽然科举制度为中国古代社会的文化传承和发展做出了重要贡献,但是这一制度也存在着一定的局限性。

首先是时间上的有限性,考官和考生需要长时间的准备,加上排队等候时间较长,造成了对复习时间的压缩,影响了持续学习和创造性思考的能力。

中国古代继承法律制度变迁概论-宋飞.doc

中国古代继承法律制度变迁概论/宋飞-在中国古代(本文只介绍从夏朝至清朝的概况),继承法律制度经历了一个漫长的发展过程,我在这里分身份继承和财产继承两方面的法律制度变迁加以介绍。

首先介绍夏商周奴隶制社会下的继承制度。

在夏朝,父死子继的身份继承制度已经出现,主要表现在王位的继承上。

到了商朝,前期实行的是兄终弟及的继承制度,后期实行的是父死子继的继承制度。

商朝前期这一独特历史形态,曾被法国孟德斯鸠写入其名著《论法的精神》(见张雁深中译本下册第178页)。

周代时,实行以父死子继为主、间有兄终弟及的继承制度,吸收夏商身份继承制度的一些特点,又有所独创。

王位嫡长子(即正妻所生长子)继承制在西周时期已经确立。

由于西周实行一妻多妾制,王位的继承必须是正妻所生长子,无论其贤与否;如妻无子,则不得不立贵妾之子,不管其年龄如何。

至于诸侯王公的身份继承,则是参照王位继承执行。

有关财产方面的继承制度,在夏商西周时期是附属于身份继承制度的,土地、财产的继承被排在王、贵族政治身份继承之后。

即是说:西周时为了维护家族利益,不管是身份继承还是财产继承,都是实行嫡长子继承制。

紧接着介绍中国封建制社会构建初期的继承制度。

春秋战国时期,随着商品经济的发展,私有财产的增多,生产力的迅速发展导致奴隶制开始崩溃,新的封建制社会形态开设慢慢构建,财产继承问题日益突出出来,有关的制度开始逐步建立起来。

如商鞅在秦国颁行的分异令,就肯定了家庭财产的继承权利。

秦朝建立以后,《秦律》中又将这些改革派的继承法思想收入其中,形成了封建社会第一套完整的继承制度。

但是奴隶制法中的王位嫡长子继承制依然保留下来了。

然后,我们来介绍中国封建制社会成熟时期的继承制度。

到了汉朝,在身份继承领域,嫡长子继承制度又得以加强。

在借鉴周代经验基础之上,汉朝明确规定,嫡长子才能继承封爵,否则,就要受到法律制裁。

在财产继承上,采取诸子均分的形式,同时规定女子也有遗产的继承权利,这与西周时的做法是一大进步,这些有益内容也被我国现行继承法所吸收。

睿宗李旦有嫡长子李成器,为何还要将皇位,传给庶子李隆基

睿宗李旦有嫡长子李成器,为何还要将皇位,传给庶子李隆基神龙政变爆发后,女皇武则天被迫退位,唐中宗李显复位。

后来韦后揽权,与安乐公主合谋,毒死了唐中宗。

紧接着,临淄王李隆基,又与姑姑太平公主联手,将韦后一党铲除,共同拥立李旦登基。

李旦即位后,自然要册立太子,李旦共有六个儿子,而当时最有希望的有两个。

一个是身份占有优势的嫡长子李成器,一个是具有功劳的庶子李隆基。

李成器是李旦的嫡长子,史书是这样记载他的:“让皇帝宪,本名成器,睿宗长子也。

”而当中的“让皇帝”,是李成器去世后,唐玄宗李隆基为他上的帝号,为什么是“让”呢?且听笔者慢慢道来。

李旦当过两次皇帝,第一次是武则天废掉唐中宗后,就让他即位了。

他即位后,就封了年仅六岁的李成器为太子。

后来武则天自己称帝,李旦又降为皇子,李成器自然也就不是太子了。

既然李旦有嫡长子李成器,而且李成器以前也当过太子,那么他复位后,为何还要将皇位,传给庶子李隆基呢?第一、李隆基在唐隆政变中有功。

当时只有两种选择,一是按照身份高低,选择册立嫡长子为储君,二是根据功劳,选择有功者居之。

唐朝并没有必须立嫡的祖制,因此李旦更会考虑册立李隆基,毕竟没有李隆基,自己根本无法复位。

第二、李成器主动退出。

虽说李隆基功劳大,但他是个庶子,如果贸然立他为太子,恐怕会引起李成器的不满。

所以李旦对于这个问题很是头疼,于是他开始试探李成器的口风,提出想立他为储君。

结果李成器反而不愿意了,他对李旦说道:“国家安定,当以嫡长子优先。

国家危难之际,应当以有功者为先。

三弟对社稷有功,他比我更适合当太子。

”见李成器这样说,李旦便顺水推舟。

第三、李隆基众望所归。

自唐隆政变后,朝中势力就主要分为两拨,一拨支持李隆基,一拨支持太平公主。

也就是说,只有李隆基能克制住太平公主,他的呼声自然比李成器要高。

第四、李成器不喜权贵。

李成器从小就和兄弟们感情要好,他将储位让给李隆基,有很大部分是出于真心。

加上他从小就喜好诗书,对政事不感兴趣,与其参与政治斗争,还不如去做个闲散王爷。

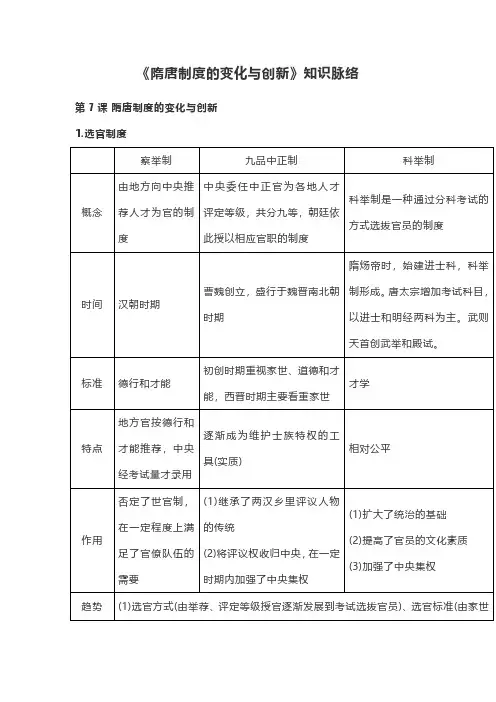

《隋唐制度的变化与创新》知识脉络

①时间:唐初。

②特点:建立在均田制基础之上;以庸(纳绢或布)代役。

③作用:规定了农民负担的上限,相对减轻了农民负担;以庸代役保证农民有较充分的生产时间;政府的赋税收入也有了保障。

(3)两税法

①时间:唐朝后期

②规定:按人丁和资产缴纳户税,按田亩缴纳地税,取消租庸调和一切杂税、杂役;一年分夏季和秋季两次纳税。

③作用:简化税收名目,扩大收税对象,保证国家的财政收入;它“惟以资产为宗,不以丁身为本”,改变了自战国以来以人丁为主的赋税制度,减轻了政府对农民的人身控制。

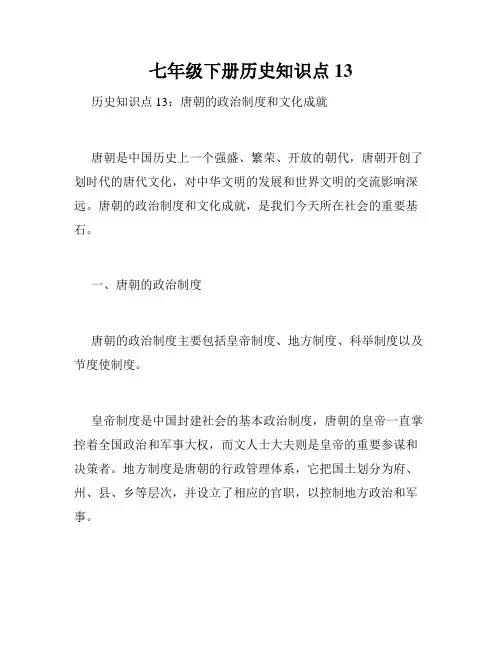

七年级下册历史知识点13

七年级下册历史知识点13历史知识点13:唐朝的政治制度和文化成就唐朝是中国历史上一个强盛、繁荣、开放的朝代,唐朝开创了划时代的唐代文化,对中华文明的发展和世界文明的交流影响深远。

唐朝的政治制度和文化成就,是我们今天所在社会的重要基石。

一、唐朝的政治制度唐朝的政治制度主要包括皇帝制度、地方制度、科举制度以及节度使制度。

皇帝制度是中国封建社会的基本政治制度,唐朝的皇帝一直掌控着全国政治和军事大权,而文人士大夫则是皇帝的重要参谋和决策者。

地方制度是唐朝的行政管理体系,它把国土划分为府、州、县、乡等层次,并设立了相应的官职,以控制地方政治和军事。

科举制度是唐朝的文官选拔制度,为长期使用的制度,也是封建社会对于人才的重要选拔方式。

节度使制度是唐朝的军事制度,设立节度使,统辖一定地区的军队和民众。

唐朝的节度使制度对于中央集权有非常重要的意义,是中央政府有效控制地方势力的重要手段。

二、唐朝的文化成就唐朝是中国历史上文化最繁荣的时期之一,文化成就主要表现在以下几个方面:1. 史学:唐朝的史学成就非常显著,史学家司马迁的《史记》、班固的《汉书》等成为了唐朝史学的经典作品。

2. 文学:唐朝以诗词为代表的文学成就影响深远,唐朝的唐诗、唐宋词、五言绝句、七言绝句都被称为中国古代诗歌的巅峰。

3. 绘画:唐朝绘画成就也非常突出,以山水、人物、花鸟等为主题的唐朝绘画给后世留下了很多非常珍贵的文化遗产。

4. 建筑:唐朝建筑以大型宫殿和寺庙建筑为主,其建筑风格大气磅礴、独具特色,成为了中国古代建筑的代表。

总的来说,唐朝的政治制度和文化成就造就了一个强盛、文化繁荣的时期。

唐朝的政治文化传统,成为了中国封建社会的重要组成部分,是中华文明的重要组成部分,对人类文明的发展和进步起到了重要的推动作用。

历史趣谈皇太子模式和太上皇模式 国家权力交接的四大模式

如对您有帮助,可购买打赏,谢谢皇太子模式和太上皇模式国家权力交接的四大模

式

导语:古代中国,是如何实现国家最高权力交接的?我归纳一下,大概有四大模式,即皇太子模式、太上皇模式、政变模式、密储模式。

皇太子模式

古代中国,是如何实现国家最高权力交接的?我归纳一下,大概有四大模式,即皇太子模式、太上皇模式、政变模式、密储模式。

皇太子模式——“立适以长不以贤,立子以贵不以长”

首选要说明的是,本文讨论的不是朝代更迭模式,而是基于同一封建朝代内部权力转移的考察,是“家天下”背景下的国家权力交接制度。

中国封建时代国家最高领导人,叫“皇帝”,这是大家都知道的。

正常情况下,皇帝一般实行终身制,非驾崩(死亡)权力不会转移。

天下之大,莫非王土,为了保证皇朝不倒,江山代代红,当政皇帝一般会从子孙中选定接班人,此即“皇太子模式”。

皇太子是封建朝代法定继承人,皇太子模式则是以皇太子为中心的交接制度。

如第一个统治中国年代最久封建王朝——刘姓西汉,开国之君、高祖刘邦在公元前202年当了皇帝后,便册立他与皇后吕雉生的大儿子刘盈为皇太子。

刘盈在刘邦死后顺利即帝位,史称汉惠帝。

刘邦对继承人问题有明确指示。

《史记·吕太后本纪》(卷九)记载,刘邦生前曾杀白马盟誓,称“非刘氏而王,天下共击之”。

正因此,吕雉谋杀了刘盈指定的接班人、少帝刘恭后,虽然已是事实上的国家最高领导人,但一直不敢称“皇帝”。

吕雉死后,朝臣选择刘邦儿子中较有能力的代王刘恒继承皇位,此即汉文帝。

刘恒是一位相当开明的一位皇帝,开创了“文景之治”盛世。

他生前一度设想在叔伯兄弟中间选拔有能力的接班

生活常识分享。

演义趣闻 他为何甘愿放弃龙椅让位他人?

如对您有帮助,可购买打赏,谢谢演义趣闻他为何甘愿放弃龙椅让位他人?

导语:历史上朝代的更迭都免不了战争,兄弟手足间的自相残杀,甚至血流成河。

但是有一个朝代的皇帝竟甘愿让出皇帝的位子来,不费一兵一卒,没流一

历史上朝代的更迭都免不了战争,兄弟手足间的自相残杀,甚至血流成河。

但是有一个朝代的皇帝竟甘愿让出皇帝的位子来,不费一兵一卒,没流一滴血。

此人就是唐睿宗的长子李宪(公元679—741年),李宪又名李成器,也多亏爹妈给起了这么个好名,确实是成器,让他爹爹唐睿宗很是省心,李宪早在六岁时就被册立为皇太子,当时是武则天当政,皇帝的继承人瞬息万变,他爹李旦也就是唐睿宗刚当上皇帝没几年,就完蛋了,被武则天废了,睿宗降为皇嗣,牛市变熊市,他也就降了辈份,成为皇太孙了。

后来他的三弟李隆基发动政变,诛杀了野心勃勃的韦皇后,扶立自己的老爹李旦再次光荣当选唐帝国CEO,关于谁做诸君的问题就成为了当时朝廷上非常棘手的一道难题。

很显然,李宪才是名正言顺的最为合法的继承人,既嫡又长,名份早在武则天当政时就已经定下,如果按照帝国正常轮回,李宪登上皇位是迟早的事情。

问题在于老三李隆基是唐睿宗重新走上皇位的第一功臣,名声响誊天下。

睿宗石头翦子布的权衡了好长时间,还是无法决断。

就在这个时候,深明大义的李宪说话了“关于继承人的问题,皇爹你不要太为难,和平年代固然是以嫡长为先,而国家有难的时候,就要考虑谁的功劳最大,如果不能顺时趋势,就会失去民心,非国家之福,所以我恳请你不要考虑我,而是把继承人的位置让给老三隆基。

”

老爹李旦不忍心了,好孩子,那不是太委屈你了吗?李宪说如果你

生活常识分享。

唐高宗的政治与武周的改制完

唐高宗李治唐朝第三代皇帝。

唐太宗李世民第九子,字为善。

贞观五年封晋王。

七年,遥授并州都督。

太宗晚年,太子李承乾和魏王李泰间发生了争夺皇位继承权的斗争。

承乾谋杀泰未遂。

事发,太宗废太子承乾,黜魏王泰,改立晋王李治为太子。

太宗去世,李治即位,是为唐高宗。

次年改元永徽。

起初四五年间由顾命大臣长孙无忌及褚遂良等掌握朝政。

太宗女高阳公主嫁房玄龄子遗爱。

高宗即位,贬遗爱为房州刺史。

永徽四年,房遗爱、荆王李元景及吴王李恪等谋反。

事发,遗爱被杀,元景、恪及高阳公主等均赐死,高宗帝位由此得到巩固。

永微之治(补)。

高宗为了解除西突厥对庭州等地的威胁,遂于显庆二年派苏定方、萧嗣业等率军西征,大破西突厥,沙钵罗可汗奔石国被擒,西突厥至此宣告灭亡。

唐以其地分置昆陵都护府统辖五咄陆部,濛池都护府统辖五弩失毕部。

唐灭西突厥后,国界越葱岭,远达咸海东、南一带。

王方翼筑碎叶城,以后一度以龟兹、疏勒、于阗与碎叶为安西四镇。

为了控制西突厥广大地区,武则天又于长安二年分安西都护府天山以北地区为北庭都护府,治所设在庭州。

唐代的版图,以高宗时为最大显庆末年,高宗患风眩头重,目不能视,难于操持政务,皇后武则天得以逐渐掌握朝政,朝廷内外称他们为“二圣”。

从此武则天成为掌握实权的统治者,高宗处于大权旁落的地位。

苏定方唐初大将。

父邕,隋末聚乡里数千人,在信都郡本土镇压农民起义军。

时定方十五岁,随父作战。

父死,代领其众,杀张金称于郡南,败杨公卿于郡西。

后降窦建德,为建德大将高雅贤养子,从窦建德、刘黑闼攻城克邑,累建战功。

黑闼败后,定方归乡里。

唐贞观初,为匡道府折冲都尉。

四年,为李靖前锋,击败东突厥颉利可汗,授左武候中郎将。

任前军总管,从程知节征西突厥,次年,败西突厥鼠尼施等部于鹰莎川,因副大总管王文度阻挠,此役未能取得决定性胜利。

次年,定方为伊丽道行军大总管西征,击破可汗阿史那贺鲁的主力,追至石国苏咄城,俘获贺鲁,西突厥亡。

唐由是修亭障,治道路,以保护东西交通的安全。

李成器身为太子 为什么会将位子让给自己的弟弟呢

李成器身为太子为什么会将位子让给自己的弟弟呢本文导读:生在帝王之家,很少有人不想登上那至高无上的宝座,甚而为此勾心斗角、手足相残。

但宋王李成器却为何坚决地将太子之位让给自己的弟弟呢?李隆基与神龙政变唐景龙四年,太平公主与临淄王李隆基发动了一场政变,将弄权的韦后与安乐公主赶下了台,大唐终于结束了由女性主宰的命运,唐睿宗正式登基,立谁为太子被提上了皇家最紧要的议事日程。

其中最热门的人选是睿宗的长子当时的宋王李成器,也就是后来的宁王李宪。

李隆基的画像当他在自己的府中,悠闲地吹着心爱的紫玉笛时,尚不知自己即将面临人生中最至关重要的抉择。

这时,忽然听到奴仆来报说:“镇国太平公主驾到。

”李成器知道自己的这位姑姑是武后最宠爱的女儿,其威势无论是在武后天朝,还是在当下,都足以令皇亲国戚们仰视。

宋王自然也不敢怠慢,连忙起身迎了出去。

太平公主走进来,虽然已步入中年,但那种威严的气势,仍让李成器不由自主地想起当年自己和父亲在祖母强权下提心吊胆的日子。

不过,今天的太平公主似乎和蔼了许多,她笑着对自己的侄子说:“听说成器又在研习新曲,真乃风雅之人,这样的人才当得起我们李家子弟的声名。

我常告诉儿子崇简,应该多与宋王来往学习,可惜他总是不把我的话放在心上!”李成器听她这样说,觉得虽是夸奖自己,却分明是话里有话,暗地将自己和三弟李隆基拿来对比,心下十分不安。

太平公主的剧照知道太平公主此来一定有非同小可的事,于是客气地说:“我只懂这些风花雪月的事情,如果崇简对音乐有兴趣,大家不妨一起切磋。

除了我之外,各位兄弟的音乐造诣各有千秋,譬如三弟的羯鼓,便已进入化境,无人能敌。

”太平公主见李成器顾左右而言他,遂挑明了来意:“如今满朝都在议论立太子之事,你既身为陛下的长子,按照礼法需立嫡立长,所以我会全力支持你问鼎宝座的。

”李成器听了之后急忙推让道:“太子乃国之根基,成器一介闲人,岂能当之?姑母不要折杀了我。

何况这种大事,应该由陛下决定,轮不到我等臣子妄言揣测。

- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。

- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。

- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

唐代后期皇太子地位下降的第二个重要标志 @ 就是皇太子往往不能顺利继位,这是因 为唐代后期宦官掌握了废立皇帝的大权, 为获得拥立之功,往往拥立诸王为帝而摒 弃太子。 @自唐宪宗以下至唐昭宗八帝,以皇太子 身份继位者仅有敬宗一人,其余均为宦官 拥立。

பைடு நூலகம்

皇太子地位下降的第三个标志, • 是唐代后期皇帝常常不立皇储,如唐武宗、 唐宣宗、唐懿宗、唐僖宗均是如此。 • 形成了“累朝人君不欲人言立储贰,若非 人主已欲,臣下不敢献言”的局面。

惠陵墓道长60米、宽2.45米,高约3米。共有7个天井、6个壁龛 。 墓道两侧是斑驳的彩色壁画,虽有程度不同的残损,但大唐之风 韵依然可见。墓室为正方形,高约4米,窟顶最高处10米。墓室西 边放置有石椁 ,长3.96米,宽2.35米,高2.2米。所出土的860多 件文物中,大部分为陶俑、镇墓俑、女立俑、胡人牵马、牵骆驼 俑等。

(二)以长子身份立为太子者较多,但皇储的地位不稳定

唐高祖立长子建成为太子; 唐太宗立长子承乾为太子, 唐高宗立长子李忠为储 开耀二年(682年),唐高宗甚至还立太子李哲的长子重照 为皇太孙; 唐睿宗立长子李成器为太子; 后唐玄宗立长子瑛; 唐肃宗立长子豫; 唐代宗立长子适; 唐德宗立长子诵; 唐顺宗立长子纯; 唐宪宗立长子李宁 唐穆宗时立长子李湛; 文宗时立长子李永; 昭宗时立长子李裕。

唐代皇储制度的特点

(一)唐朝皇储地位的取得方式可分为武力竞争、和平继承、 宦官拥立三种。 唐朝20帝中,除了开国皇帝高祖不是继承外,还有19帝。 按照19个皇帝的先后次序排列,分成前、中、后三个时期, 而且他们在继承方式上有着一定的规律。 “前期7帝,即太宗、高宗、中宗、睿宗、玄宗、肃宗、代 宗,他们是由武力竞争取得皇储地位; 中期5帝,即德宗、顺宗、宪宗、穆宗、敬宗,他们的皇储 地位都是由和平继承取得; 后期7帝,即文宗、武宗、宣宗、懿宗、僖宗、昭宗、哀帝, 他们能做皇储都是由于宦官的拥立” 。

(三)唐朝后期皇储地位不断下降

唐代前期,储君的地位虽然时有升降,但 总的来说,皇太子拥有较大的权利,实际 上有时候形成了太子和皇帝对最高决策权 力的分割状况 唐朝太子地位的变迁 可以分为两个阶段

分水岭 唐玄宗

从唐玄宗开始,历朝君主一反唐 代前期的做法,转而开始削弱太 子的权利和地位,以图巩固皇权 和安定政局

• 武则天时期处事周密谨慎、处事之精明过 人、性格的深藏不露 • 让位之举:以天下为公,舍弃私利,让位 之举,换得天下太平,兄弟和睦的大义之 举 • 成功之处:作为大哥能够谦让兄弟和关爱 兄弟;身为朝臣,能深明大义;身为同僚, 能宽厚待人。

惠陵

惠陵的地面建筑现已无存,仅剩底长100米,宽80米、 高约15米的覆斗形封土堆一座,虽历经千年的风雨仍 气韵犹存。神道两侧有残存的石华表一截和石马一具。

《 宫 心 计 》

人生简历

• 唐高宗时,封为永平郡王。 • 文明元年(公元684年),唐睿宗李旦即位为帝,年仅6 岁的长子李成器被确立为皇太子。 • 长寿二年(694)改封长寿郡王,并入朝为官。 • 中宗即位后,怜恤侄子李成器改封为蔡王。 • 中宗的儿子温王李重茂曾居帝位封其为宋王。 • 睿宗即位后,立即命皇长子李成器为左卫大将军, 仍保留宋王封号。 • 开元四年,李成器因避唐玄宗生母昭成皇后之讳,改 名为“宪”,晋封为宁王。 • 开元二十年,晋升为太尉。 • 开元二十九年十一月,李成器因病逝世,享年63岁。