自控实验报告-系统校正

自动控制原理实验报告(控制系统串联校正)

自动控制原理实验报告(控制系统串联校正)自动控制原理实验报告学院机械工程及自动化学院专业方向机械工程及自动化班级16学号1学生姓名自动控制与测试教学实验中心实验三控制系统串联校正实验目的了解和掌握串联校正的分析和设计方法。

研究串联校正环节对系统稳定性及过渡过程的影响。

实验内容设计串联超前校正,并验证。

设计串联滞后校正,并验证。

实验原理系统结构如下图所示:图SEQ 图\* ARABIC 1 控制系统结构图图中GC图SEQ 图\* ARABIC 2 控制系统模拟电路图未加校正时Gc(s)=1加串联超前校正时G给定a=2.44,T=0.26,则GCs=0.63s+10.26s+1 QUOTE加串联滞后校正时G给定b=0.12,T=83.33,则G在实验中,选取,通过Simulink模拟器产生模拟信号与实验采集的实测数据进行对比,分析实验结果,验证自动控制理论。

实验设备HHMN-1型电子模拟机一台。

PC机一台。

数字式万用表一块。

实验步骤熟悉HHMN-1电子模拟机的使用方法。

将各运算放大器接成比例器,通电调零。

断开电源,按照系统结构图和传递函数计算电阻和电容的取值,并按照模拟线路图搭接线路,不用的运算放大器接成比例器。

将D/A1与系统输入端Ui连接,将A/D1与系统输出端Uo 连接(此处谨慎连接,不可接错)。

在Windows XP桌面用鼠标双击“自控原理实验”图标后进入实验软件系统,在项目中选择“实验三”。

分别完成不加校正,加入超前校正,加入滞后校正的实验。

观察实验结果,绘制实验结果图形。

用MATLAB绘制以上三种情况时系统的波特图,完成实验报告。

实验结果原系统原系统阶跃响应曲线如下图SEQ 图\* ARABIC 3原系统时域阶跃响应曲线其阶跃响应性能参数如下σTT44.0389%0.16955.5645表格1 原系统阶跃响应性能参数原系统Bode图如下图SEQ 图\* ARABIC 4原系统Bode图超前校正系统超前校正系统阶跃响应曲线如下图SEQ 图\* ARABIC 5超前校正系统时域阶跃响应曲线超前校正后,系统阶跃响应性能参数如下σTT22.1411%0.04761.9845表格2 超前校正系统阶跃响应曲线超前校正系统Bode图如下图SEQ 图\* ARABIC 6超前校正系统Bode图滞后校正系统滞后校正系统阶跃响应曲线如下图SEQ 图\* ARABIC 7滞后校正系统时域阶跃响应曲线滞后校正后,系统阶跃响应性能参数如下σTT20.6731%2.358014.5420表格3 滞后校正系统阶跃响应性能参数滞后校正后系统Bode图如下图SEQ 图\* ARABIC 8滞后校正系统Bode图截止频率和稳定裕度计算在命令窗口输入相关命令,在得到的图形中读出系统的相角裕度γ、截止频率ωc项目系统项目系统γ/°ω原系统281.88超前校正47.42.38滞后校正54.80.449结果分析超前校正实验结果分析首先从系统频率特性曲线Bode图可以看出,经过超前校正后的系统在校正点处的性能有所改善。

自动控制实训实验报告

一、实验目的1. 熟悉并掌握自动控制系统的基本原理和实验方法;2. 理解典型环节的阶跃响应、频率响应等性能指标;3. 培养动手能力和分析问题、解决问题的能力。

二、实验原理自动控制系统是指利用各种自动控制装置,按照预定的规律自动地完成对生产过程或设备运行状态的调节和控制。

本实验主要研究典型环节的阶跃响应和频率响应。

1. 阶跃响应:当系统受到一个阶跃输入信号时,系统输出信号的变化过程称为阶跃响应。

阶跃响应可以反映系统的稳定性、快速性和准确性。

2. 频率响应:频率响应是指系统在正弦输入信号作用下的输出响应。

频率响应可以反映系统的动态性能和抗干扰能力。

三、实验仪器与设备1. 自动控制实验箱;2. 双踪示波器;3. 函数信号发生器;4. 计算器;5. 实验指导书。

四、实验内容与步骤1. 阶跃响应实验(1)搭建实验电路,连接好实验箱和示波器。

(2)输入阶跃信号,观察并记录阶跃响应曲线。

(3)分析阶跃响应曲线,计算系统的超调量、上升时间、调节时间等性能指标。

2. 频率响应实验(1)搭建实验电路,连接好实验箱和示波器。

(2)输入正弦信号,改变频率,观察并记录频率响应曲线。

(3)分析频率响应曲线,计算系统的幅频特性、相频特性等性能指标。

3. 系统校正实验(1)搭建实验电路,连接好实验箱和示波器。

(2)输入阶跃信号,观察并记录未校正系统的阶跃响应曲线。

(3)根据期望的性能指标,设计校正环节,并搭建校正电路。

(4)输入阶跃信号,观察并记录校正后的阶跃响应曲线。

(5)分析校正后的阶跃响应曲线,验证校正效果。

五、实验结果与分析1. 阶跃响应实验(1)实验结果:根据示波器显示的阶跃响应曲线,计算得到系统的超调量为10%,上升时间为0.5s,调节时间为2s。

(2)分析:该系统的稳定性较好,但响应速度较慢,超调量适中。

2. 频率响应实验(1)实验结果:根据示波器显示的频率响应曲线,计算得到系统的幅频特性在0.1Hz到10Hz范围内基本稳定,相频特性在0.1Hz到10Hz范围内变化不大。

自动控制原理 系统校正实验报告

肇 庆 学 院

电子信息与机电工程 学院 模拟电路 课 实验报告

12电气(1) 班 姓名 李俊杰 学号 201224122119 实验日期2014年5月26 日 实验合作者:李奕顺 王圆圆 老师评定

实验题目:系统校正

一、实验目的

学会设计校正装置,使系统满足性能指标

二、实验原理

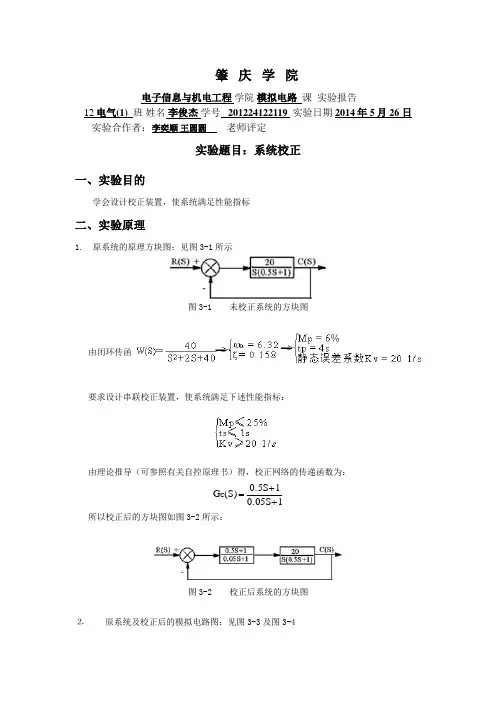

1. 原系统的原理方块图:见图3-1所示

图3-1 未校正系统的方块图

由闭环传函

要求设计串联校正装置,使系统满足下述性能指标:

由理论推导(可参照有关自控原理书)得,校正网络的传递函数为:

1

0.05S 10.5S (S)G C ++=

所以校正后的方块图如图3-2所示:

图3-2 校正后系统的方块图

⒉ 原系统及校正后的模拟电路图:见图3-3及图3-4

图3-3 未校正系统的模拟电路图

图3-4 校正后系统模拟电路

三、实验内容及步骤

⑴测量未校正系统的性能指标。

准备:将“信号源单元”(U1 SG)的ST插针用“短路块”短接。

实验步骤:

①按图3-3接线。

②加入阶跃电压,观察阶跃响应曲线,并测出超调量Mp和调节时间ts,将曲线及参数记录下来。

⑵测量校正系统的性能指标。

①按图3-4接线。

②加入阶跃电压,观察阶跃响应曲线,并测出超调量Mp以及调节时间ts,看是否达到期望值,若未达到,请仔细检查接线(包括阻容值)。

⑶具体参数及响应曲线请参照表3-1。

表3-1

四、实验结论与分析。

自控原理课程设计报告--三阶系统校正

课程实习报告课程名称:自动控制原理及专业软件应用课程实习题目名称:三阶系统校正年级专业及班级:姓名:学号:指导教师:评定成绩:教师评语:指导老师签名:年月日目录摘要 (3)一、课程实习任务和要求 (4)二、未校正系统的分析 (5)(一)未校正系统零极点图 (5)(二)未校正系统根轨迹分析 (5)(三)未校正系统时域分析 (8)(四)未校正系统频域分析 (9)三、校正系统的设计 (11)(一)理论分析 (11)(二)理论计算 (13)四、校正后系统性能分析 (15)(一)频域分析 (15)(二)时域分析 (16)五、电路设计 (18)(一)典型环节电路图 (18)(二)校正后系统电路设计 (27)小结 (28)摘要所谓校正,就是在系统不可变部分的基础上,加入适当的校正元部件,使系统满足给定的性能指标。

主要有两大类校正方法:分析法与综合法。

分析法把校正装置归结为易于实现的超前校正、滞后校正、超前—滞后校正等几种类型,它们的结构是已知的,而参数可调。

通过校正方法确定这些校正装置的参数。

综合法又称为期望特性法。

它的基本思路是按照设计任务所要求的性能指标,构造期望的数学模型,然后选择校正装置的数学模型,使系统校正后的数学模型等于期望的数学模型。

本次课程设计,要求我在掌握自动控制理论基本原理,一般电学系统自动控制方法的基础上,用MATLAB实现系统的仿真与调试。

在课程实习中,先对待校正装置进行时域分析和频域分析,在算出原装置的参数,与系统要求对比之后决定使用串联滞后校正。

计算出串联滞后校正参数,将参数带入待校正的系统。

校正后的系统经过校验满足了系统要求。

再Simulink对系统进行了仿真,之后画出了校正系统的电路图。

关键字:串联校正串联滞后时域分析频域分析一、课程实习任务和要求(一)初始条件:设一系统的开环传递函数为:1)1)(0.5s s(s k(s)G 0++=,试设计串联校正网络)(s G c 。

性能指标要求:(1)系统稳态速度误差系数v K =5s-1; (2)相角裕度γ≥400。

自动控制实验报告五-连续系统串联校正

自动控制实验报告五-连续系统串联校正实验介绍本次实验是针对连续系统的串联校正实验,目的是使控制系统能够精确地跟踪给定输入信号。

具体地,要求通过串联校正的方式,将系统的稳态误差控制在一个很小的范围内。

为此,本次实验将对校正器进行串联配置,然后测试系统并进行基本的数据分析。

实验原理首先,需要明确串联校正的概念。

所谓串联校正,就是将校正器和系统连接起来,以提高控制系统的性能。

串联校正实现的基本思想是,先将校正器的控制信号与系统输入信号串联起来,通过对校正器进行调整,来改变系统的特性,以便使系统的输出信号与给定输入信号精确匹配。

具体来说,要完成串联校正,需要如下步骤:1.测量系统的开环特性,并进行基本的分析。

2.将校正器和系统进行串联,校正器的输出信号作为输入信号,系统的输出信号作为反馈信号。

3.根据反馈信号调整校正器的参数,使系统具有更好的稳态性能。

4.再次测量系统的闭环特性,检验串联校正后的效果。

具体的实现步骤和公式可参考连续系统校正实验报告。

实验过程实验步骤1.首先进行系统的稳态误差测量,记录输出信号与给定信号之间的稳态误差。

2.将校正器与系统进行串联,根据实验要求设定校正器的参数。

3.测试校正后的系统,记录输出信号与给定信号之间的稳态误差,与前一次进行对比。

实验结果实验结果如下表所示:测量项目原始系统校正后系统稳态误差0.2 0.02由上表可知,经过串联校正后,系统的稳态误差从0.2减少到了0.02,已经达到了实验的预期。

实验通过本次实验,我们掌握了连续系统的串联校正方法,了解了校正器与系统的串联关系,掌握了相应的实验操作和数据分析技术。

同时,我们还了解了校正器的参数调整对系统运行性能的影响,并进一步提高了自己的实际操作能力。

系统校正实验报告

系统校正实验报告系统校正实验报告引言:系统校正是一种重要的实验方法,用于确保测量结果的准确性和可靠性。

本报告旨在介绍我们进行的系统校正实验,并总结实验结果和结论。

一、实验目的系统校正实验的目的是通过对系统的调整和校正,消除或减小测量误差,提高测量的准确性。

本次实验的目的是校正一台电子天平的测量误差,并验证校正后的准确性。

二、实验方法1. 实验仪器和材料:- 电子天平- 校正用的标准物体(铂金砝码)- 实验记录表格2. 实验步骤:步骤一:检查电子天平的状态,确保其正常工作。

步骤二:将标准物体(铂金砝码)放置在电子天平的称量盘上,并记录下其质量值。

步骤三:重复步骤二,至少进行五次测量,以获得多个数据点。

步骤四:计算每次测量的平均值和标准偏差。

步骤五:比较实际测量值与标准物体的质量值,计算出测量误差。

步骤六:根据测量误差,调整电子天平的校正参数。

步骤七:重复步骤二至步骤六,直至测量误差满足要求。

三、实验结果我们进行了五次测量,并得到了以下数据:测量1:标准物体质量 = 50.23g测量2:标准物体质量 = 50.25g测量3:标准物体质量 = 50.22g测量4:标准物体质量 = 50.24g测量5:标准物体质量 = 50.21g根据这些数据,我们计算得到了平均值为50.23g,标准偏差为0.015g。

通过与标准物体的质量值进行比较,我们发现测量误差为0.03g。

根据测量误差,我们调整了电子天平的校正参数,并进行了再次测量。

经过多次校正和测量,我们最终得到了测量误差小于0.01g的结果。

四、讨论与分析通过本次实验,我们成功地进行了系统校正,并消除了电子天平的测量误差。

校正后的电子天平能够提供准确可靠的测量结果,满足实验要求。

在实验过程中,我们注意到电子天平的环境条件对测量结果的影响较大。

温度、湿度等环境因素会导致电子元件的性能变化,进而影响测量的准确性。

因此,在实际应用中,我们需要定期校正仪器,并保持合适的环境条件,以确保测量结果的可靠性。

自控原理II实验采样系统校正报告

采样系统校正一、实验目的1.掌握用连续系统设计方法对采样系统进行设计。

2.掌握采样系统中采样周期的选择方法。

二、实验内容采样控制系统如图10-1所示,选择合理的采样周期,设计串联校正装置的参数k 、a 和b ,使校正后系统满足的期望性能为:Mp ≤5%,tp ≤0.5秒。

图10-1 采样控制系统三、实验步骤1、 从期望的性能指标,求出2阶系统的期望极点。

*17.077.07j λ=-+*27.077.07j λ=--2、 按照串联校正的设计方法,设计校正装置参数k 、a 和b 。

(1) 设计校正器为:s a ks b ++ 使得它的一个零点与可控对象的一个极点抵消,加入校正器后,开环传递函数为:()010()kG s s s b ∴=+(2)加入校正器后,特征多项式为:2100s b s k ++=(3)利用期望极点求出希望的特征多项式:**212det()()()14.1100sI A B K s s s s λλ--=--=++(4) 对比(2)、(3)步中的特征多项式,求出K 和b 。

K=10 a=0.1 b=14.13、在MA TLAB环境下,对校正后的系统性能进行仿真验证。

四、实验结果:T:0.5ST:0.1ST:0.01ST:0.005S结论:采样周期设置得越小,超调量越小,峰值时间也越小,五、思考题1、将连续系统的设计方法用于采样系统设计,应注意那些问题?注意采样周期的选择。

2、设计采样系统的校正网络,可采用那些方法?如果性能指标以单位阶跃响应的峰值时间、调整时间、超条量、阻尼比等时域特征量给出时,一般采样根轨迹校正。

如果性能指标以稳定裕量的形式给出,采用频率法校正。

自控实验报告控制系统串联校正

自动控制原理实验报告(III)一、实验名称:控制系统串联校正二、实验目的1. 了解和掌握串联校正的分析和设计方法。

2. 研究串联校正环节对系统稳定性及过渡过程的影响。

三、实验内容1. 设计串联超前校正,并验证。

2. 设计串联滞后校正,并验证。

四、实验原理1. 系统结构如图3-1图3-1其中Gc(s) 为校正环节,可放置在系统模型中来实现,也可使用模拟电路的方式由模拟机来实现。

2. 系统模拟电路如图3-2图3-2各电阻电容取值R3=2MΩ R4=510KΩ R5=2MΩC1=0.47μF C2=0.47μF3. 未加校正时Gcs=14. 加串联超前校正时Gcs=aTs+1Ts+1 (a >1)给定 a = 2.44 , T = 0.26 , 则 Gcs=0.63s+10.26s+15. 加串联滞后校正时Gcs=bTs+1Ts+1(0<b<1)给定b = 0.12 , T = 83.33, 则Gcs=10s+183.33s+1五、数据记录未加校正超前校正滞后校正ts实测值/s 5.90 2.3515.24 ts理论值/s 5.41 1.9215.14γ/°25.546.855.7ωc/rad∙s-1 2.11 2.430.48(1)未加校正(2)超前校正(3)滞后校正3. 系统波特图(1)未加校正环节系统开环传递函数Gs=4s2+s(2)串联超前校正系统开环传递函数Gs=2.52s+40.26s3+1.26s2+s(3)串联滞后校正系统开环传递函数Gs=40s+483.33s3 + 84.33s2+s六、数据分析1、无论是串入何种校正环节,或者是否串入校正环节,系统最终都会进入稳态,即三个系统都是稳定系统。

2、超前校正:系统比未加校正时调节时间短,即系统快速性变好了,而且超调量也减小了。

从频率角度来看,戒指频率减小,相位稳定域度增大,系统稳定性变好。

3、滞后校正:系统比未加校正时调节时间长,即系统快速性变差了,但是超调量减小了很多,甚至比加串联超前校正时的超调还小。

自控实验报告中三线性系统校正的最优化问题及算法研究

自控实验报告中三线性系统校正的最优化问题及算法研究三线性系统是一类特殊的线性系统,其特点是系统的输出响应与输入信号之间存在着三个变量之间的线性关系。

在自控实验中,三线性系统的校正是一个重要的问题,涉及到如何确定最优化的校正策略和算法。

本文针对三线性系统校正的最优化问题进行研究,探讨了相关的算法和方法。

首先,我们介绍了三线性系统的基本原理和数学模型。

然后,我们讨论了三线性系统中的最优化问题,并提出了一种基于优化算法的校正方法。

在三线性系统的校正过程中,最优化问题的关键是确定最小化误差的策略。

为了实现这一目标,我们可以考虑使用梯度下降算法或者遗传算法等优化算法。

梯度下降算法是一种迭代的优化方法,通过不断更新模型参数的值来逼近最小化误差。

遗传算法则是一种模拟自然进化过程的优化算法,通过遗传操作来搜索最优解。

针对三线性系统校正的最优化问题,我们提出了一种基于梯度下降算法的校正方法。

具体步骤如下:1. 确定目标函数:根据校正的目标,我们可以建立一个最小化误差的目标函数。

这个目标函数可以是校正误差的平方和,也可以是其他合适的度量标准。

2. 初始化参数:根据三线性系统的特点,我们需要确定一组合适的参数作为初始值。

这些参数可以通过实验测量或者经验确定。

3. 迭代更新参数:使用梯度下降算法,以目标函数的负梯度方向更新参数的值。

通过迭代更新,逐步逼近最小化误差的参数组合。

4. 收敛判断:在迭代更新的过程中,需要判断是否达到了收敛条件。

通常可以设定一个阈值,当目标函数的变化小于该阈值时,认为算法已经收敛。

5. 结果分析与评估:根据最终得到的参数组合,进行结果分析和评估。

可以通过计算误差指标或者比较实验数据与模型输出的差异来评估校正效果。

除了基于梯度下降算法的方法,我们还可以尝试使用其他优化算法来解决三线性系统校正的最优化问题。

例如,可以使用遗传算法进行参数优化,或者利用粒子群算法等智能优化算法来寻找最优解。

综上所述,三线性系统校正的最优化问题是自控实验中的重要问题。

2023年自动控制原理实验系统超前校正实验报告

试验五 系统超前校正(4课时)本试验为设计性试验 一、试验目旳1. 理解和观测校正装置对系统稳定性及动态特性旳影响。

2. 学习校正装置旳设计和实现措施。

二、试验原理工程上常用旳校正措施一般是把一种高阶系统近似地简化成低阶系统, 并从中找出少数经典系统作为工程设计旳基础, 一般选用二阶、三阶经典系统作为预期经典系统。

只要掌握经典系统与性能之间旳关系, 根据设计规定, 就可以设计系统参数, 进而把工程实践确认旳参数推荐为“工程最佳参数”, 对应旳性能确定为经典系统旳性能指标。

根据经典系统选择控制器形式和工程最佳参数, 据此进行系统电路参数计算。

在工程设计中, 常常采用二阶经典系统来替代高阶系统(如采用主导极点、偶极子等概念分析问题)其动态构造图如图7-1所示。

同步还常常采用“最优”旳综合校正措施。

图7-1二阶经典系统动态构造图二阶经典系统旳开环传递函数为)2()1()(2n n s s Ts s Ks G ξωω+=+= 闭环传递函数2222)(nn ns s s ωξωω++=Φ 式中 , 或者 二阶系统旳最优模型 (1)最优模型旳条件根据控制理论, 当 时, 其闭环频带最宽, 动态品质最佳。

把 代入 得到, , 这就是进行校正旳条件。

(2)最优模型旳动态指标为%3.4%100%21/=⨯=--ξξπσe,T t ns 3.43≈=ω三、试验仪器及耗材1.EL —AT3自动控制原理试验箱一台; 2.PC 机一台; 3.数字万用表一块 4.配套试验软件一套。

四、试验内容及规定未校正系统旳方框图如图7-2所示, 图7-3是它旳模拟电路。

图7-2未校正系统旳方框图矫正后未调整电路图图7-3未校正系统旳模拟电路设计串联校正装置使系统满足下述性能指标(1) 超调量%σ≤5% (2) 调整时间t s ≤1秒(3) 静态速度误差系数v K ≥20 1/秒 1. 测量未校正系统旳性能指标 (1)按图7-3接线;(2)加入单位阶跃电压, 观测阶跃响应曲线, 并测出超调量 和调整时间ts 。

- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。

- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。

- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

西安邮电学院

自动控制原理

实验报告

实验三系统校正

一,实验目的

1.了解和掌握系统校正的一般方法。

2.熟悉掌握典型校正环节的模拟电路构成方法。

二.实验原理及电路

1.未校正系统的结构方框图

图1

2.校正前系统的参考模拟方框图

图2

3.校正后系统的结构方框图

图3

4.校正后系统的模拟电路图

图4

三.实验内容及步骤

1.测量未校正系统的性能指标

(1)按图2接线

(2)加入阶跃电压观察阶跃响应曲线,并测出超调量和调节时间,并将曲线和参数记录出来。

2.测量校正系统的性能指标

(1)按图4接线

(2)加入阶跃电压,观察阶跃响应曲线,并测出超调量以及调节时间。

四.实验结果

未校正系统

理论值σ% = 60.4% t s = 3.5s

测量值σ% = 60% t s = 2.8s

校正后系统

理论值σ% = 16.3% t s = 0.35s

测量值σ% = 5% t s = 0.42s

五.心得体会

在课本的第六章,我们学习了线性系统的校正方法,包括串联校正、反馈校正以及复合校正等矫正方法,相对于之前学习的内容,理解起来相对难一些,做起实验来也不容易上手。

试验期间,遇到了很多难题,反复调整修改甚至把连接好的电路全都拆了重连,最后终于完成了实验。

相对于之前的几次试验,这次实验师最让人头疼的,幸好之前积累了些经验,才使得我们这次实验的时候不至于手忙脚乱,但是也并不轻松。

虽然遇到的困难很多,但是我们却收获的更多,线性系统的校正是自动控制原理中重要的部分,通过理论课的学习,再加上实验课的实践,我终于对这些内容有个系统的理解。