《生活与哲学》认识论选择题训练

生活与哲学综合训练题及参考答案

生活与哲学综合训练题及参考答案生活与哲学综合训练一、选择题(在每小题给出的四个选项中,只有一项最符合题意。

)1.国家最高科学技术奖获得者李振声说:“几十年的经验使我深刻体会到,学点哲学的确可以使人做事情少犯错误,做研究少走弯路。

”这一感悟表明A.哲学是各门具体科学的基础B.哲学是人类对某一具体领域规律的概括.哲学是科学的世界观和方法论D.真正的哲学能够指导人们正确地认识世界和改造世界2.随着自然科学领域中每一个划时代的发现,唯物主义也必然要改变自己的形式。

这一论断说明的哲学道理是A.具体科学是哲学的基础B.哲学为具体科学提供世界观和方法论的指导.哲学是社会变革的先导D.哲学是科学之科学3.全部哲学,特别是近代哲学的重大基本问题,是思维和存在的关系问题。

这是因为,思维和存在的关系问题是A.唯物主义者必须首先回答的问题B.唯心主义者必须首先回答的问题.区分可知论和不可知论的根本标志D.一切哲学都不能回避、必须回答的问题4.据报载,“久耕托市”、“哥吃的不是面,是寂寞”、“欺实码”等入选2009年十大网络流行语。

每一个网络流行语的背后无一不是对当下社会某种现象的理性思考。

这说明A.意识是对物质的正确反映 B.物质决定意识,意识是物质的反映.意识能够能动地改造世界 D.物质是客观的,意识也是客观的5.马克思说:“一切存在物,一切生活在地上和水中的东西,只是由于某种运动才得以存在、生活。

”这段论述表明A.运动是物质的固有属性和存在方式B.物质是运动的载体.世界上没有静止的事物D.物质运动是有规律的6.荀子在《天论》中说:“从天而颂之,孰与制天命而用之。

”这句话体现的哲理是A.人不能服从自然,而是要改造自然B.人不仅要尊重规律,更要认识和利用客观规律.必须发挥主观能动性,改造客观规律D.在人与自然之间,人的需要是第一位的7.2007年4月,太湖蓝藻大规模暴发,严重影响了太湖地区人们的饮水安全。

随后,滇池、巢湖蓝藻也相继暴发,中国进入“水污染密集暴发阶段”,凸显了经济高速增长之痛。

《生活与哲学》第一单元基础习题

生活与哲学第一单元基础测试题一、选择题1.下列对于哲学表述正确的,哲学是()①关于世界观的学说,是对具体知识的概括和总结②对自然知识、社会知识和思维知识的概括和总结③世界观和方法论的统一④科学的世界观决定科学的方法论,二者构成哲学A.①②③B.②③④C.①②④D.①②③④2.“生活处处有哲学”是指()A.自古就有哲学B.人人都懂哲学C.生活就是哲学D.哲学就在我们身边3.在思维和存在的关系问题上,如果认为思维和存在没有同一性,则这种观点属于()A.不可知论B.形而上学C.唯心主义D.唯物主义4.下列关于世界观认识正确的是()A. 世界观人人都有B. 世界观是人们对自然界的总的看法和根本观点C. 世界观都是科学的D. 世界观就是哲学5.哲学自产生以来就存在唯物主义和唯心主义的斗争。

划分唯物主义和唯心主义的标准是依据()A. 对哲学基本问题的不同回答B. 对思维和存在二者有无同一性问题的不同回答C. 对思维和存在何者为第一性问题的不同回答D. 对思维和存在关系问题的不同回答6.关于哲学与具体科学之间关系说法正确的是()A.哲学是具体科学知识的总和 B.哲学就是具体的科学知识C.哲学是具体科学的概括和总结 D.哲学是具体科学的基础7.古希腊米利都学派的代表人物泰勒士提出了“水是万物的本原”的论点,春秋时代《管子》书中的《水地》篇中也表述了“水是万物的根源”的学说。

上述观点()A.是完全正确的,属于辩证唯物主义的观点B.不符合客观实际,属于唯心主义的观点C.是一种朴素唯物主义的观点,存在不足之处D.否认了意识是物质的产物和反映8.英国著名哲学家贝克莱有一句名言:“存在就是被感知。

”()A. 古代朴素唯物主义观点B. 近代形而上学唯物主义观点C. 主观唯心主义观点D. 客观唯心主义观点9.自有人类以来,思想领域的斗争就一刻也没有停止过,而哲学上的斗争是最高形式的斗争。

这里说的哲学上的斗争,最根本的是()A.有神论与无神论的斗争 B.唯物主义与唯心主义的斗争C.可知论与不可知论的斗争 D.辩证法与形而上学的斗争10.下列说法中体现唯物主义和唯心主义根本分歧的是()A.“气者,理之依也”与“理生万物”B.“生死有命,富贵在天”与“物是观念的集合”C.“世异则事异,事异则备变”与“天不变,道亦不变”D.“不入虎穴,焉得虎子”与“秀才不出门,尽知天下事”11.下列对世界观与方法论的关系说法中正确的是()A. 世界观体现方法论,方法论决定世界观B. 世界观决定方法论,方法论体现世界观C.世界观决定方法论,方法论反作用于世界观D. 世界观和方法论相互决定12.目前,专业迷信网站越来越多,网上迷信活动日益猖獗。

高二《生活与哲学》认识论 测试题 A

高二《生活与哲学》认识论测试题A一、单项选择题1.下列活动属于实践的是()①教师讲课②学生听课③农民种田④经济体制改革⑤宇航员在月球采集标本⑥蜜蜂采蜜A ①②③⑥ B④⑤⑥C②④⑤⑥D①③④⑤2、对实践含义的理解正确的是()①实践的主体、对象、手段都具有客观物质性,因而实践是客观的②实践是一种现实性活动,它可以把人脑中观念的存在变为现实的存在③实践是一种纯客观的物质性活动④实践是一种纯主观的活动⑤实践既是客观的,又是主观的⑥实践是主观见之于客观的活动A、①②③④B、①③⑤⑥C、①②⑤⑥D、①②⑥3、“人攀明月不可得,月行却与人相随。

”一千年前,诗人李白如此表达了不能登月的惆怅。

今天,我们通过“嫦娥一号”传回的图片清晰地感受到了月亮的倩影,千年梦想变为现实。

这说明()A.实践具有客观物质性 B.实践具有革命性和科学性C.实践具有主观能动性 D.实践具有社会历史性4、藏族有一句民谚:“天平是轻重的衡量器,实践是是非的试金石。

”美国也有一句谚语:“只有实践的钥匙,才能打开真理韵宝库。

”它们同样地反映了这样一个哲学观点A.实践是检验认识正确与否的唯一标准 B.实践是认识发展的动力C.实践是客观物质性的活动 D.实践是社会性、历史性的活动5、下列与“纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行”哲理相同的是 ( )A.读书破万卷,下笔如有神 B.近水知鱼性,近山识鸟音C.欲知山中事,需问打樵人 D.路遥知马力,日久见人心6、藏族有一句民谚:“天平是轻重的衡量器,实践是是非的试金石。

”美国也有一句谚语:“只有实践的钥匙,才能打开真理韵宝库。

”它们同样地反映了这样一个哲学观点A.实践是检验认识正确与否的唯一标准 B.实践是认识发展的动力C.实践是客观物质性的活动 D.实践是社会性、历史性的活动7、下列诗词中,与“坐而论道不如起而行之”包含哲理相一致的是A.朱门几处耽歌舞,犹恐春阴咽管弦 B;横看成岭侧成峰,远近高低各不同C.纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行 D.沉舟侧畔千帆过,病树前头万木春8、有人认为“个人的渊博知识,一是来源于亲自实践,二是来源于书本知识”。

高考政治 《哲学生活》认识论部分练习

《哲学生活》认识论部分练习一、单项选择1.“听其言必责其用,观其行必求其功。

”这种观点是 A.强调认识对实践的作用B.强调实践对认识的检验作用C.认为认识可以脱离实践D.认为实践可以脱离认识2.实践做为检验真理的唯一标准,其主要依据是因为实践具有()A.客观物质性B.自觉能动性 C.直接现实性 D.社会历史性3.右图漫画表明 A.正确的认识产生于争论之中B.对同一事物人们很难有共识C.人们立场、观点不同,认识往往不同D.受知识水平制约,认识具有反复性4.下列与“入山见木,长短无所不知;入野见草,大小无所不识”所蕴含哲理相同的是A.青山遮不住,毕竟东流去B.读书破万卷,下笔如有神 C.近水知鱼性,近山识鸟音 D.路遥知马力,日久见人心5.由于受地球的不可入性和地震孕律的复杂性等客观因素的制约,以及人类对地震成因和地震发生的规律还知之甚少等主观因素的影响,预测地震成为世界性的科学难题。

这启示我们①人的认识永远不能达到真理②人的真理性认识包含谬误的成分③人的真理性认识具有相对性④人的认识有待于进一步发展 A.①②③ B.②④C.①③④D.③④6.在当代,任何国家的重大实践问题,都与整个世界密切相关,都离不开别国的实践活动。

这说明实践 A.具有客观物质性的特点B.是改造客观世界的一切活动C.是社会历史性的活动D.具有主观能动性的特点7.在平面内,若直线a⊥c,直线b⊥c,则a∥b;在空间中,若直线a⊥c,直线b⊥c,则直线a与直线b不一定平行。

这说明() A.人们难以正确地认识客观事物 B.人们对事物的认识具有反复性 C.真理具有客观性 D.任何真理都有自己适用的条件和范围8、(2010全国卷1)1912年,德国科学家魏格纳提出了大陆漂移说,否定了前人的大陆均衡说、陆桥说,却被大多数学者斥为“荒诞的怪论”。

20世纪50年代,支持大陆漂移说的新证据越来越多,大陆漂移说重新活跃起来。

在此基础上,科学家通过进一步探讨,创立了后来成为主流的海底扩张说和板块构造说。

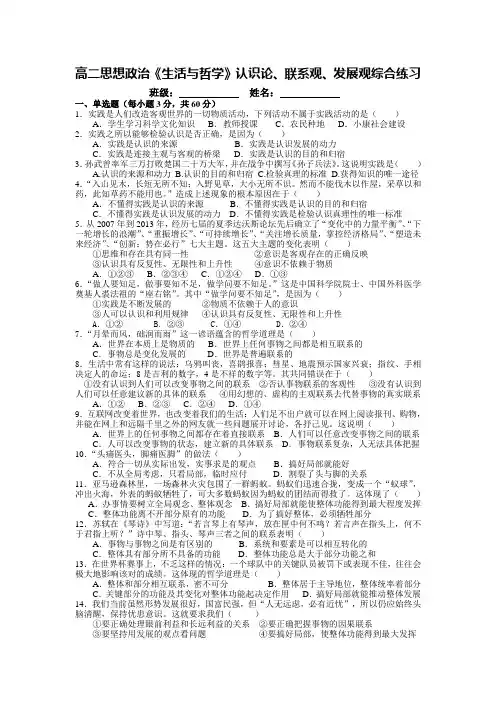

高二思想政治《生活与哲学》认识论、联系观、发展观综合练习

高二思想政治《生活与哲学》认识论、联系观、发展观综合练习班级:姓名:一、单选题(每小题3分,共60分)1.实践是人们改造客观世界的一切物质活动,下列活动不属于实践活动的是()A.学生学习科学文化知识B.教师授课C.农民种地D.小康社会建设2.实践之所以能够检验认识是否正确,是因为()A.实践是认识的来源B.实践是认识发展的动力C.实践是连接主观与客观的桥梁D.实践是认识的目的和归宿3.孙武曾率军三万打败楚国二十万大军,并在战争中撰写《孙子兵法》。

这说明实践是()A.认识的来源和动力B.认识的目的和归宿C.检验真理的标准D.获得知识的唯一途径4.“入山见木,长短无所不知;入野见草,大小无所不识。

然而不能伐木以作屋,采草以和药,此知草药不能用也。

”造成上述现象的根本原因在于()A.不懂得实践是认识的来源B.不懂得实践是认识的目的和归宿C.不懂得实践是认识发展的动力D.不懂得实践是检验认识真理性的唯一标准5.从2007年到2013年,经历七届的夏季达沃斯论坛先后确立了“变化中的力量平衡”、“下一轮增长的浪潮”、“重振增长”、“可持续增长”、“关注增长质量,掌控经济格局”、“塑造未来经济”、“创新:势在必行”七大主题。

这五大主题的变化表明()①思维和存在具有同一性②意识是客观存在的正确反映③认识具有反复性、无限性和上升性④意识不依赖于物质A.①②③B.②③④C.①②④D.①③6.“做人要知足,做事要知不足,做学问要不知足。

”这是中国科学院院士、中国外科医学奠基人裘法祖的“座右铭”。

其中“做学问要不知足”,是因为()①实践是不断发展的②物质不依赖于人的意识③人可以认识和利用规律④认识具有反复性、无限性和上升性A.①② B.②③ C.①④ D.②④7.“月晕而风,础润而雨”这一谚语蕴含的哲学道理是()A.世界在本质上是物质的B.世界上任何事物之间都是相互联系的C.事物总是变化发展的D.世界是普遍联系的8.生活中常有这样的说法:乌鸦叫丧,喜鹊报喜;彗星、地震预示国家兴衰;指纹、手相决定人的命运;8是吉利的数字,4是不祥的数字等。

唯物论认识论《生活与哲学》专题训练

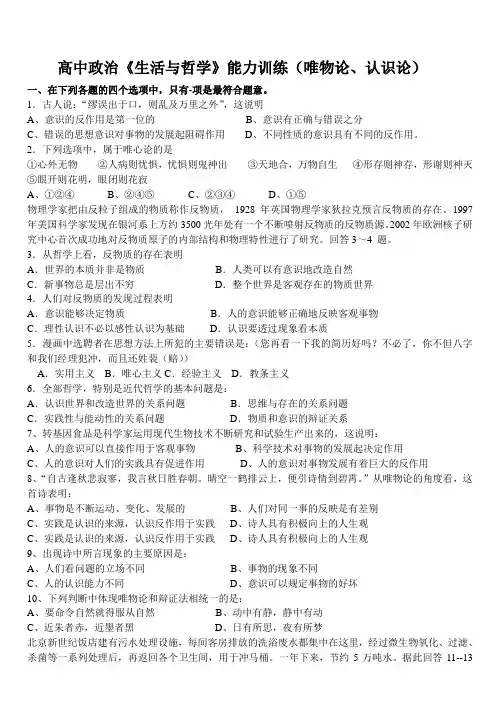

高中政治《生活与哲学》能力训练(唯物论、认识论)一、在下列各题的四个选项中,只有-项是最符合题意。

1.古人说:“缪误出于口,则乱及万里之外”,这说明A、意识的反作用是第一位的B、意识有正确与错误之分C、错误的思想意识对事物的发展起阻碍作用D、不同性质的意识具有不同的反作用。

2.下列选项中,属于唯心论的是①心外无物②人病则忧惧,忧惧则鬼神出③天地合,万物自生④形存则神存,形谢则神灭⑤眼开则花明,眼闭则花寂A、①②④B、②④⑤C、②③④D、①⑤物理学家把由反粒子组成的物质称作反物质,1928年英国物理学家狄拉克预言反物质的存在。

1997年美国科学家发现在银河系上方约3500光年处有一个不断喷射反物质的反物质源。

2002年欧洲核子研究中心首次成功地对反物质原子的内部结构和物理特性进行了研究。

回答3~4 题。

3.从哲学上看,反物质的存在表明A.世界的本质并非是物质B.人类可以有意识地改造自然C.新事物总是层出不穷D.整个世界是客观存在的物质世界4.人们对反物质的发现过程表明A.意识能够决定物质B.人的意识能够正确地反映客观事物C.理性认识不必以感性认识为基础D.认识要透过现象看本质5.漫画中选聘者在思想方法上所犯的主要错误是:(您再看一下我的简历好吗?不必了,你不但八字和我们经理犯冲,而且还姓裴(赔))A.实用主义B.唯心主义C.经验主义D.教条主义6.全部哲学,特别是近代哲学的基本问题是:A.认识世界和改造世界的关系问题B.思维与存在的关系问题C.实践性与能动性的关系问题D.物质和意识的辩证关系7、转基因食品是科学家运用现代生物技术不断研究和试验生产出来的,这说明:A、人的意识可以直接作用于客观事物B、科学技术对事物的发展起决定作用C、人的意识对人们的实践具有促进作用D、人的意识对事物发展有着巨大的反作用8、“自古逢秋悲寂寥,我言秋日胜春朝。

晴空一鹤排云上,便引诗情到碧霄。

”从唯物论的角度看,这首诗表明:A、事物是不断运动、变化、发展的B、人们对同一事的反映是有差别C、实践是认识的来源,认识反作用于实践D、诗人具有积极向上的人生观C、实践是认识的来源,认识反作用于实践D、诗人具有积极向上的人生观9、出现诗中所言现象的主要原因是:A、人们看问题的立场不同B、事物的现象不同C、人的认识能力不同D、意识可以规定事物的好坏10、下列判断中体现唯物论和辩证法相统一的是:A、要命令自然就得服从自然B、动中有静,静中有动C、近朱者赤,近墨者黑D、日有所思,夜有所梦北京新世纪饭店建有污水处理设施,每间客房排放的洗浴废水都集中在这里,经过微生物氧化、过滤、杀菌等一系列处理后,再返回各个卫生间,用于冲马桶。

山东省昌乐一中2024级高一生活与哲学唯物论、认识论测试题

2024级高一生活与哲学一二单元测试题一、单项选择题(24小题*2分=48分。

)1、中国传统文化蕴含着丰富的哲理。

下列哲学命题中具有唯心主义倾向的是()①凡可状皆有也;凡有皆象也;凡象皆气也②万物皆是一理,有理则有气③一天一地,并生万物,万物之生,俱得一气①气之所以能动静者,理为之宰也A.①③ B.②④ C.②③ D.①④2、实现中华民族宏大复兴的“中国梦”,必需不断接受马克思主义哲学才智的滋养,更加自觉地坚持和运用辩证唯物主义世界观和方法论,增加辩证思维、战略思维实力,努力提高解决我国改革发展基本问题的本事。

这是因为马克思主义哲学()①是科学的世界观和方法论②是对以往哲学的概括总结和升华③是终极的真理和科学理论④能为我们相识和改造世界供应有益的指导A.①②B.②③ C.①④ D.③④3、翻阅有关青海湖冬季捕鱼的记载,清代《西宁府新志》上说青海湖盛产湟鱼,冰鱼尤为闻名。

20世纪50年头是湟鱼的全盛期,有牦牛过河踩死鱼之说,但如今由于滥捕滥捞,这些湟鱼都面临灭亡了。

这个事实启示我们()①规律是不以人的意志为转移的②人类的破坏活动使自然界失去了客观性③人们可以相识利用、创建规律④办事情要敬重客观规律按客观规律办事A.①③ B.②④ C.②③ D.①④4、2024年1月,江苏卫视《最强大脑》节目迎来一位特殊选手——百度公司开发的人工智能机器人“小度”,挑战代表人类最强大脑的名人堂选手。

最终,“小度”凭借在人工智能和人脸识别领域的深厚积累,以3:2险胜。

对此,下列说法正确的是()①“百度大脑”是具有独立意识的人工制造物,可以代替人脑②“百度大脑”是人类才智的物化,可以成长为新的实践主体③“百度大脑”的诞生体现了人类意识活动的主动性和创建性④“百度大脑”的成功表明实践的发展延长了人类的相识器官A.①② B.②③ C.①④ D.③④5、下图为2024男篮世界杯会徽,以中国京剧脸谱为设计灵感,在整体造型上与篮球的形象相呼应,同时融入了双龙戏珠的元素——两条蛟龙争夺龙珠,犹如两支球队争夺奖杯。

生活与哲学唯物论、认识论月考试题

高三政治第一次月考试题一、选择题(30×2=60分)1.以下选项能够正确反映唯物主义三种基本形态演进顺序的是①存在就是被感知②人士机器,思想是人脑的特性③世界是一团永恒的活火④物质是标志客观实在的哲学畴A.③→④→②B.②→③→④C.③→②→④ D.②→①→③2.今天,我们面对的是一个变革的时代,每个人都在思考。

有学者这样写道:如果你们走在时代观念之前,这些观念就会紧随并支持你们;如果你们走在时代观念之后,它们便会拉着你们向前;如果你们逆着时代观念而行,它们就将推翻你们。

对此,正确的理解是:①正确反映时代精神的哲学是社会变革的先导②反映时代客观要求的观念可以支配社会的发展③社会存在的变化发展决定时代观念的变化发展④时代观念的反作用体现社会意识的相对独立性A.①②④B.①③C.②③④ D.①④3.近年来,人类对物质世界的探索不断取得新的进展,2012年3月,大亚湾中微子实验国际合作组织宣布发现了一中新的中微子振荡,有助于破解反物质消失之谜,2013年3月,清华大学和中国科学院联合宣布首次在实验上观测到量子反常霍尔效应,被誉为“一个诺贝尔奖级别的发现”。

科学家的这些发现再次证明A.思维与存在具有同一性B.存在就是被感知C.具体科学是哲学的基础D.哲学源于对世界的惊异4.智齿是人的第三大臼齿,用于切割食物。

现代人的饮食比古人的软,也更容易咀嚼,颚部因此变小,智齿往往长不出来。

有科学家认为,智齿将随着时间的推移而最终消失。

这一现象蕴含的哲学道理是A.质变是量变的必然结果B.世界上的一切事物都是相互联系的C.运动是物质的唯一特性D.外部矛盾有时对事物的发展起决定作用5.图4漫画《如此修理》给人们的哲学启示是A.意识活动具有创造性B.要坚持一切从实际出发C.要着重抓住事物的主要矛盾D.要着重把握矛盾的主要方面6.正如当初无人能预测1450年的印刷术、1750年的蒸汽机、1950年的晶体管会带来何等影响,而今我们仍然无法预测3D打印将在未来漫长的时间里如何改变世界。

生活与哲学 1.1 课后练习题(带答案)

《生活处处有哲学》课后练习题一、选择题1.11月17日是世界哲学日。

这一节日设立有助于推动人们思考哲学在公共生活领域和社会变革中所起的重要作用。

这种重要作用表现在( )①哲学就是智慧之学或追求智慧之学②人们的思考总会触及这样那样的哲学问题③使人们用睿智的眼光看待生活和实践④使人们正确看待自然界和人类社会的变化A.①② B.②③ C.②④ D.③④2.毛泽东说:“让哲学从哲学家的课本和课堂中解放出来,变成群众手里的尖锐武器。

”这表明( )①人们创立哲学最终不是为了满足人们的好奇心,而是为了认识世界和改造世界的需要②哲学是通过对一系列关乎宇宙和人生的一般本质和普遍规律问题的思考而形成的一门学科③真正的哲学可以为生活和实践提供积极有益的指导④哲学源于人们对实践的追问和对世界的思考A.①② B.①③ C.②③ D.①④3.随着生活阅历的丰富,人们会获得更多的人生体验,有的人认识到勇于面对困难才能取得成功,有的人感受到做事情不能固步自封,有的人体会到看问题不能片面。

这说明( )A.人人都可以成为哲学家 B.哲学就是智慧之学C.哲学是指导人们生活得更好的艺术 D.哲学智慧产生于生活实践4.在日常生活中,往往会出现这么一个现象人们在“挨打”之后,痛定思痛,努力寻找“挨打”的原因,并为进一步避免“挨打”而积累智慧。

材料表明( )①没有哲学智慧就没有人类的实践活动②反思是哲学的重要特征③哲学推动着实践的发展④真正的哲学指导人们走向成功A.①② B.①③ C.②④ D.③④5.“哲学虽无小用,但有大用;虽无近用,但有远用;虽无浅用,但有深用”。

这一观点强调了( )①哲学是人们思想和行动的指导②哲学可以为我们的生活和实践提供指导③哲学智慧产生于人类的实践活动④哲学是对具体生活的概括和升华A.①② B.①③ C.②④ D.③④6.当你听说放鞭炮可以驱邪的时候,你为什么不惊讶?只要你惊讶,你就会产生联想。

你也许会问:鞭炮是什么?是怎样生产制造的?其原料是什么?“邪”,是什么?“邪”是哪里来的?“邪”被鞭炮驱走后,又到哪里去了?到外国去了吗?还是到月球去了?如果第二天“邪”又回来了,要不要再放鞭炮?……正如古希腊著名哲学家柏拉图曾在《泰阿泰德篇》中所说:“惊讶,这是哲学家尤其具备的一种情绪。

高中思想政治《生活与哲学》综合检测题

高中思想政治《生活与哲学》综合检测题说明:本试卷是配合高中思想政治(人教版)教材必修四《生活与哲学》的综合练习。

试卷难易程度适中,请同学们认真思考,认真、规范答题。

第I卷选择题(共40分)一、选择题(共20题,每题2分,共40分)1.恩格斯说:“人们远在知道什么是辩证法以前,就已经辩证地思考了。

”这告诉我们( )A.哲学是自发产生的B.人人都是哲学家C.哲学与我们的生活密切相关D.哲学能够指导我们正确认识世界2.达尔文的进化论否定了上帝创造物种的神创论,摧毁了各种唯心的目的论和物种不变论,不仅是生物学上的革命,还带来了哲学上的革命。

这说明( )A.哲学为具体科学的发展提供指导B.随着具体科学的发展,神创论的荒谬性逐渐暴露出来C.具体科学的发展为马克思主义哲学的丰富和发展提供了条件D.具体科学为马克思主义哲学的发展提供了科学的世界观和方法论3.甲乙二人做生意均失败。

甲认为,生意失败是天命所致,我应顺应天命,另谋其他出路;乙认为,事在人为,经验不足可以历练积累,遂重新创业。

由此可见( )①世界观决定方法论②自发的世界观阻碍事业成功③生活需要科学世界观的指导④哲学是世界观和方法论的统一A.①③B.①④C.②③D.②④4.古希腊哲学家芝诺提出了一个箭射不到靶上的理论,即箭要射到靶上,必先经过路程的一半;然后又要经过剩下一半路程的一半,以此类推,箭永远有一半的路程要走,所以它永远也射不到靶上。

此理论虽然荒谬,但几千年来却无人给出令人信服的解决方案。

该理论主要揭示出( )A.思维和存在之间具有同一性B.唯心主义在一定条件下具有合理性C.思维和存在之间具有矛盾性D.形而上学在一定条件下具有合理性5.牛顿经典力学对近代哲学产生了很大影响,使近代唯物主义呈现出很大的机械性和形而上学性。

下列哲学观点能够体现这种特征的有( )①世界是一团永恒燃烧的活火②没有偶然性,一切都是必然的③人体就是一架机器④万物都在运动,但只在概念中运动A.①②B.③④C.②④D.②③6.启蒙哲学引导和塑造了现代精神,开启了人类社会进入现代化的大门。

- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。

- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。

- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

《认识论》专题训练

一、单项选择题

1、一位科学家说:“我们今天生活着的世界,与其说是自然世界,还不如说是人造或人为世界。

在我们的周围,几乎每样东西都刻有人的技能的痕迹。

”这段话应理解为( C )

A人造的或人为的世界是唯一存在的世界B社会和自然界的界限已不再存在

C人的实践活动日益改变我们生活的环境D现实世界是人类精神的产物

2、“知识经济”将是21世纪的主导性经济。

实施“科教兴国”战略是实现我国国民经济和社会发展宏伟目标的重要保证。

为此,青年学生应树立科技意识,因为( B )

(1)科学试验以精确认识自然界为直接目的(2)意识能够反作用于客观事物

(3)科学技术是第一生产力(4)科学技术的作用只有通过人才才能发挥出来

(5)实践主体是智力与脑力的统一

A(1)(2)(3)(4)B(2)(3)(4)(5)C(3)(4)(5)D(1)(3)(4)

3、鲁滨逊流落到荒岛上一心想回陆地,于是找到了岛上最大的一棵树,制成独木舟,但他一个人无力把它搬入大海。

他制作独木舟的活动是否属于实践活动,有无社会性?正确的回答是( C )

A是实践活动,但无社会性,因为它是独立的个人活动

B不是实践活动,它不过是人的求生本能的表现

C是实践活动,也具有社会性,因为他制作独木舟的工具和技能都是社会赋予的D不是实践活动,因为他已经远离社会,回归自然

4、有人学习了愚公移山的故事后,认为寓公真蠢,为什么移山不用炸药,用车运呢?这种观点主要错在否认了( A )

A实践的历史性B实践的能动性C实践的客观性D实践的主观性

5、下列属于实践活动的是( B )

(1)蜜蜂酿蜜(2)教师讲课(3)人认识世界和改造世界的能力与活动

(4)鹦鹉学舌(5)到南极进行科学考察(6)经济体制改革(7)修身养性

A(1)(2)(3)B(2)(5)(6)C(3)(4)(5)D(5)(6)(7)

6、马克思说:“不是从观念出发来解释实践,而是从物质实践出发来解释观念的东西。

”这说明( B )

A思想观念不能说明实践B实践是认识的来源

C实践是认识的基础D主观必须符合客观

7、恩格斯说:“社会一旦有技术上的需要,则这种需要就会比十所大学更能把科学推向前进。

”对这段话的正确理解是( C )

A认识不断发展B认识的需要推动了科学技术的发展

C实践是认识发展的动力D实践是认识的目的

8、所谓盲目的实践活动是指( B )

A实践没有意识的参与B实践没有以科学理论为指导

C实践不具有客观物质性D实践没有意识的指导

9、下列关于实践和认识关系的说法正确的有( A )

A实践决定认识,认识依赖于实践

B实践是认识的基础,认识是实践的根本目的

C认识是实践的基础,实践是认识的目的D实践和认识互为基础,互相依赖

10、“实践是知识的母亲,知识是生活的灯塔。

”这一谚语的哲学寓意是( C )

A实践是主观见之于客观的活动B实践是人的能动性的活动

C实践是认识的基础,认识影响着实践

D认识的根本目的是把理性认识应用于实践

11、“读万卷书,行万里路”这一名言,从哲学上看主要是强调( D )

A实践是认识发展的动力B书本和实践是认识的两个来源

C实践是认识的唯一来源D既要学习间接经验,又要获得直接经验

12、伟大的实践催生伟大的理论,伟大的理论又必须随着实践的不断变化而与时俱进。

“三个代表”重要思想深深扎根于当代中国的沃土,显示了强大的生命力。

在“三个代表”重要思想指引下,我们必将不断开创中国特色社会主义事业的新局面,实现党的十六大提出的宏伟目标。

上述材料体现了( C )

A科学理论对实践起决定作用B认识对实践起促进作用

C认识是不断变化发展的,实践是认识发展的根本动力

D实践是认识的来源之一

13、现实的发展给我们提出了许多新的重大理论问题,所以我们对待马克思主义的态度应当是( A )

(1)自觉地把思想认识从教条主义的观念中解放出来(2)坚持马克思主义的基本立场不动摇(3)根据实践的发展,在坚持中发展(4)一切行为和认识都以马克思主义经典著作中的论述为标准

A(1)(2)(3)B(2)(3)(4)C(1)(3)(4)D(1)(2)(4)

14、“凡是有利于我们的工作,并使我们获得效果的东西就是真理,这也是真理的唯一标准。

”这一论断( B )

A正确地认为是否有效、有用是检验真理的标准

B错误地认为是否有效、有用是检验真理的标准

C正确地认为实践是检验认识正确与否的唯一标准

D错误地认为客观事物本身是检验真理的唯一标准

15、下列对于认识和真理的说法,错误的是( D )

(1)认识是一个过程,而真理是不变的(2)真理的内容是客观的,而认识的内容是主观的(3)两者都是人脑对客观事物的反映(4)真理是认识,认识不一定是真理

A(1)(2)(3)B(2)(3)(4)C(2)(4)D(1)(2)

16、党的十六大报告指出,实践基础上的理论创新是社会发展和变革的先导。

通过理论创新推动制度创新、科技创新、文化创新以及其他各方面的创新,不断在实践中探索前进,永不自满,永不懈怠,这是我们要长期坚持的治党治国之道。

从哲学上看,不断推动理论创新是指( B )

A意识是自然和社会长期发展的产物

B要使认识随着客观事物的发展而向前推移

C意识是人脑的机能

D一切从客观实际出发

17、多年来,三峡工程技术人员经过大量调查研究,掌握了丰富的材料,召开了三峡工程技术问题讨论会300多次,现场设计讨论会1600多次,形成会议记录4400多万字,终于形成了科学的设计方案,取得了工程的阶段性胜利,由此可见( B )

A认识的根本任务是感性认识上升到理性认识

B一个正确的认识往往需要经过多次反复才能获得

C对技术的精益求精,是科学研究的根本目的

D只要掌握科学的理论,一切问题就都能解决了

18、在克隆技术刚刚产生时,人们认为克隆动物与它的供体从形态上一模一样,而最近的实验证实不可能完全一模一样。

这表明( B )

A物质是运动着的物质B人们的认识总是在不断扩展、深化和向前推移的C认识和利用规律必须发挥人的主观能动性

D对事物本质及其规律的正确认识能更好地指导实践。