城市总体规划说明书

成都市城市总体规划(2011—2020)说明书

成都市城市总体规划(2011—2020)说明书图1—4 明代成都城图1—5 清代成都城4.抗日战争爆发后——战时的国家后方基地1937年后,沿海、沿江部分工厂、机关、学校相继内迁,成都一时成为战时后方基地的一座重要城市,为疏散、战争需要,新建工程增多,一度刺激了建设用地的扩张发展,至1945年,营造厂社发展到137家,先后建造了军用机场、大学等一批较大工程,此时的空间发展已明显溢出古城,周边用地获得了大量开发,为日后的发展奠定了基础。

5.解放初期至1960年——奠定现代城市格局基本建设不断发展,以“川藏公路,成渝铁路”为代表的基础设施相继建成,并在东郊工业区兴建了大批工业项目,使成都作为一新兴工业城市在川西初见雏型,随后的一批大型工用建筑项目和居民点的建成,使成都布局逐渐突破现今一环路的用地范围,在东北、东南方向形成较大片的建成区,但在此之后至1978年末,由于政治经济的原因,成都的建设在干扰破坏中历经艰难曲折,百废待兴。

十一届三中全会以后至1980年代末,拨乱反正,坚持改革开放,治理整顿,城市面貌产生了巨变,但由于城市建设仍以旧城的改造和城区内的填空补缺为主,建设用地虽有不少增加,但布局结构与1960年代初期相比没有根本性的改变,这一阶段的空间发展,经历了轴向扩展至内向填充的阶段演变。

6.1990年代后——“都市化”的空间演变特征“都市化”是这一阶段城镇群体空间演变的主要特征。

伴随着经济和人口的高速增长,中心城区和周边卫星城用地迅速拓展并联为一体,城市群体呈现出以中心城区为核心,轴向发展的态势,特别是二环路、“五路一桥”、绕城高速相继修通,以府南河及中小河道整治工程、东郊工业区结构调整为标志的旧城更新,不仅使中心城区建成区范围已经从1970年代的50平方公里,发展到目前的283平方公里,面积扩大了近5倍,“环形加放射”以及单中心圈层拓展的空间格局变得愈发明晰,而且出现了城市发展区域化的特征。

就成都的城市发展阶段来看,基本经历了点状形成、轴向扩展、伸展轴稳定、内向填充、再次轴向伸展五个过程。

平泉县城市总体规划

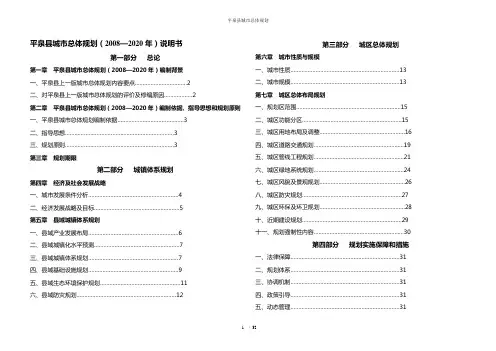

平泉县城市总体规划(2008—2020年)说明书第一部分总论第一章平泉县城市总体规划(2008—2020年)编制背景一、平泉县上一版城市总体规划内容要点 (2)二、对平泉县上一版城市总体规划的评价及修编原因 (2)第二章平泉县城市总体规划(2008—2020年)编制依据、指导思想和规划原则一、平泉县城市总体规划编制依据 (3)二、指导思想 (3)三、规划原则 (3)第三章规划期限第二部分城镇体系规划第四章经济及社会发展战略一、城市发展条件分析 (4)二、经济发展战略及目标 (5)第五章县域城镇体系规划一、县域产业发展布局 (6)二、县域城镇化水平预测 (7)三、县域城镇体系规划 (7)四、县域基础设施规划 (9)五、县域生态环境保护规划 (11)六、县域防灾规划 (12)第三部分城区总体规划第六章城市性质与规模一、城市性质 (13)二、城市规模 (13)第七章城区总体布局规划一、规划区范围 (15)二、城区功能分区 (15)三、城区用地布局及调整 (16)四、城区道路交通规划 (19)五、城区管线工程规划 (21)六、城区绿地系统规划 (24)七、城区风貌及景观规划 (26)八、城区防灾规划 (27)九、城区环保及环卫规划 (28)十、近期建设规划 (29)十一、规划强制性内容 (30)第四部分规划实施保障和措施一、法律保障 (31)二、规划体系 (31)三、协调机制 (31)四、政策引导 (31)五、动态管理 (31)平泉县城市总体规划(2008—2020年)说明书第一部分总论第一章平泉县城市总体规划(2008—2020年))编制背景一、平泉县上一版城市总体规划内容要点平泉县第一版城市总体规划于1983年完成,规划期限为1983年——2000年;第二版城市总体规划修编于1990年,规划期限为1990年——2000年;第三版城市总体规划编制于1999年,规划期限近期为2000年——2005年,远期为2000年——2020年。

成都市城市总体规划(2011—2020)说明书

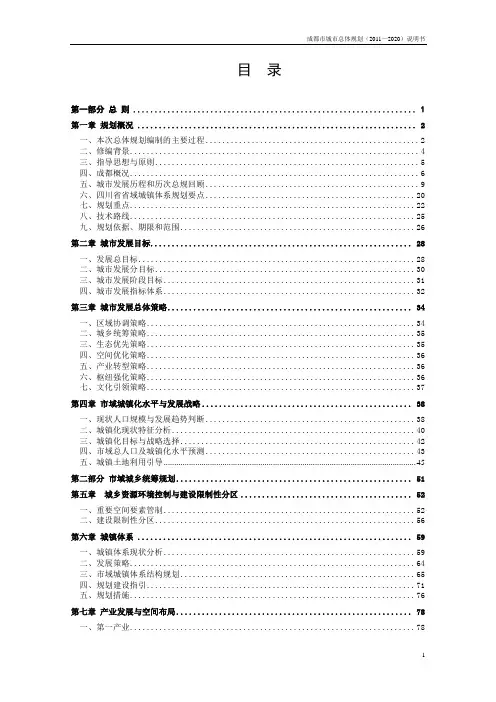

目录第一部分总则 (1)第一章规划概况 (2)一、本次总体规划编制的主要过程 (2)二、修编背景 (4)三、指导思想与原则 (5)四、成都概况 (6)五、城市发展历程和历次总规回顾 (9)六、四川省省域城镇体系规划要点 (20)七、规划重点 (22)八、技术路线 (25)九、规划依据、期限和范围 (26)第二章城市发展目标 (28)一、发展总目标 (28)二、城市发展分目标 (30)三、城市发展阶段目标 (31)四、城市发展指标体系 (32)第三章城市发展总体策略 (34)一、区域协调策略 (34)二、城乡统筹策略 (35)三、生态优先策略 (35)四、空间优化策略 (36)五、产业转型策略 (36)六、枢纽强化策略 (36)七、文化引领策略 (37)第四章市域城镇化水平与发展战略 (38)一、现状人口规模与发展趋势判断 (38)二、城镇化现状特征分析 (40)三、城镇化目标与战略选择 (42)四、市域总人口及城镇化水平预测 (43)五、城镇土地利用引导 (45)第二部分市域城乡统筹规划 (51)第五章城乡资源环境控制与建设限制性分区 (52)一、重要空间要素管制 (52)二、建设限制性分区 (56)第六章城镇体系 (59)一、城镇体系现状分析 (59)二、发展策略 (64)三、市域城镇体系结构规划 (65)四、规划建设指引 (71)五、规划措施 (76)第七章产业发展与空间布局 (78)一、第一产业 (78)二、第二产业 (80)三、第三产业 (87)第八章综合交通与枢纽体系 (100)一、现状概况及主要问题 (100)二、市域综合交通发展策略 (103)三、规划布局 (103)第九章公共服务设施体系 (108)一、现状发展综述 (108)二、发展目标及策略 (109)三、商业设施 (110)四、文化服务设施 (112)五、医疗卫生设施 (116)六、体育设施 (118)七、教育科研设施 (121)八、殡葬设施 (123)九、城市基层治安管理机构设施 (125)十、农贸市场 (125)第十章历史文化资源保护 (127)一、各级历史文化名城、名镇、名村保护 (127)二、文物保护单位保护 (128)三、优秀近现代建筑 (137)四、古树名木保护 (137)五、古建筑群(村落、街区) (138)六、非物质文化遗产保护 (140)七、历史文化资源展现结构 (141)第十一章环境保护 (142)一、现状及分析 (142)二、环境保护规划 (145)第十二章公共安全与灾后重建 (154)一、总体要求 (154)二、抗震工程 (154)三、防洪工程 (163)四、消防工程 (169)五、人防工程 (174)六、灾后重建 (178)第十三章市政基础设施 (180)一、市域水资源利用 (180)二、给水工程 (187)三、排水工程 (195)四、电力工程 (204)五、通信工程 (212)六、燃气工程 (218)七、环境卫生工程 (226)八、能源发展 (232)第十四章城市性质与职能 (241)一、城市性质 (241)二、城市职能 (242)第十五章中心城区用地布局 (243)一、中心城区建设用地现状及分析 (243)二、规划目标 (251)三、发展策略 (251)四、中心城区布局调整优化 (252)五、城市绿线、黄线、蓝线、紫线控制 (257)六、地下空间开发与利用 (259)第十六章中心城区综合交通 (266)一、现状及问题 (266)二、综合交通发展目标及发展策略 (271)三、对外交通规划 (272)四、道路交通规划 (273)五、公共交通规划 (278)六、停车场规划 (283)第十七章中心城区公共设施 (286)一、现状概况与问题 (286)二、发展策略 (287)三、级配体系 (288)四、规划布局 (288)第十八章中心城区居住用地 (296)一、现状概况 (296)二、规划目标 (297)三、住房发展策略 (297)四、居住用地规划布局 (299)五、居住区与住房建设指引 (302)第十九章中心城区历史文化名城保护 (305)一、历史文化名城特色与价值 (305)二、现状保护概况及存在问题 (307)三、规划指导思想、目标与原则 (310)四、古城格局保护 (313)五、历史文化街区及优秀近现代建筑群保护 (316)六、文物古迹保护 (320)七、历史文化名城展现体系 (323)八、规划实施措施 (326)第二十章中心城区绿地系统 (328)一、现状概况及问题 (328)二、规划原则与目标 (329)三、绿地系统结构 (331)四、绿地系统规划 (331)第二十一章中心城区景观系统 (333)一、城市景观风貌基本特征 (333)二、现状存在主要问题 (334)三、规划目标和原则 (335)四、中心城区总体景观风貌架构 (336)五、城市景观风貌规划 (337)第二十二章中心城区公共安全 (341)一、抗震工程 (341)二、工业危险品安全规划 (354)三、防洪工程 (362)四、消防工程 (368)五、人防工程 (377)第二十三章中心城区环境保护与市政基础设施 (383)一、环境保护 (383)二、给水工程 (388)三、排水工程 (392)四、电力工程 (401)五、通信工程 (404)六、燃气工程 (411)七、环境卫生设施 (415)第二十四章规划管理措施与建议 (418)一、循序渐进,完善规划研究编制体系 (418)二、明确事权,优化规划管理体系 (418)三、创新管理制度,促进规划管理的跨区域协调 (419)四、促进城乡协调发展,引导农村土地资源优化配置 (420)五、完善农村土地使用制度,推进农村新型社区建设 (420)六、完善土地收购储备与使用制度 (421)七、强化劳动力资源的有效利用,积极推进人力资源开发 (422)八、创新城乡建设的投融资方式 (422)九、推进规划的“精英参与”与“公众参与” (423)附录:环境影响评价 (424)第一部分总则第一章规划概况一、本次总体规划编制的主要过程(一)项目准备1.2002年12月至2003年4月,受成都市规划局邀请,中国城市规划设计研究院进行了成都市城市空间发展战略的研究工作,对成都市的空间布局、产业发展等重大问题进行了初步的探索,并提出对成都市城市总体规划进行修编的必要性。

参考:万载县城市总体规划说明书

万载县城市总体规划说明书第一章概况一、地理位置万载县位于东经113°59′37″——114°36′10″;南北宽52公里,跨北纬27°59′37″——28°27′48″。

地处江西省西北边陲,峰顶山以北,锦江上游。

东至上高县,以栎头山为界。

西至湖南省浏阳县,以铁山为界。

南至宜春,以墟场口为界。

北至铜鼓县,以太阳岭和美西塘、阿弥陀佛岭、窗前打铁坳为界。

总面积171400公顷,占全省国土面积1.02%。

县人民政府所在地康乐镇,位于县域的东南角,南距宜春市区30公里,东到省会南昌200公里。

二、自然条件(一)气象万载属亚热带湿润气候,四季分明,气候温和,雨水充沛,日照充足。

年均温度17.4度-18.2度之间,极端气温-11.60C——390C;最近五年年均年降水量为1909.6毫米,最大年降水量2353.4毫米,最小年降水量1431.0毫米,降水量在时间和空间上分布不均,每年4—6月降水量占全年的50%左右,雨量过于集中,易造成洪涝。

万载县主导风向北北东,近五年平均风速0.6m/s;全年日照时数1693.2小时;无霜期为227-257天,最长为288天,霜雪冰冻期较少。

(二)水文县城地处锦江上游,支流龙河与锦江交汇于此。

龙河自南向北流,流经天坡段进南门,在郭家桥收乌溪水及毛家冲水穿城而过。

1.锦江发源于湘赣交界的幕阜山脉东麓的坪子岭(高程628.6)。

流向自西向东,流经宜春的慈化乡及万载、宜丰、上高、高安、丰城、新建等县,于南昌市汊对岸注入赣江。

万载以上干流河道穿行于低山丘陵,河面较窄,一般在30-70m,河床多由卵石,粗细沙组成。

由于沿河山丘植被较差,水土流失比较严重,河床逐年有所抬高。

锦河危防站多年平均流量27.1m3/s,实测最大洪峰流量1550m3/s,实测最高水位90.21m。

2.龙河由南向北穿城而过,发源于宜春市的大芴,流域面积116.6km2,主河长16.8km,河道平均坡降5.28%。

遵化市城市总体规划说明书

项目名称:遵化市城市总体规划(2003年—2020年)委托方(甲方): 遵化市建设局承担方(乙方): 中国城市规划设计研究院国家事业法人代码: 40001083--0城市规划编制资质证书等级:甲级城市规划编制资质证书编号:[建]城规编第(021001)院长:李晓江教授级高级城市规划师总规划师:杨保军教授级高级城市规划师院规划设计成果专用章:规划设计编制完成时间:2005年08月05日主编单位中国城市规划设计研究院主管所长:朱波高级城市规划师主管主任工程师:赵朋高级城市规划师项目负责人: 师洁城市规划师项目组成员:张文奇教授级高级城市规划师许景权城市规划师罗义永工程师兰旭助理城市规划师蒋超助理城市规划师杨阳助理城市规划师于婷助理城市规划师倪有为助理城市规划师遵化市城市总体规划参加人员:市政府领导:市委书记:刘树祥市委副书记、市长:赵山市人大主任:贾晓峰市政协主席:赵久明市委副书记:方成毅市委常委、常务副市长:魏广印市建设局领导:建设局局长:王建新建设局党委书记:甄玉平建设局副局长:赵晓东建设局党委副书记姜天泽建设局副局长:高海波建设局副局长:曾国永规划设计参与人员:董玉东张贺国李术武王政强荣国辉乔艳方麻绍元张福荣霍利军前言中国城市规划设计研究院受遵化市建设局委托,承担遵化市城市总体规划的编制设计任务。

中国城市规划设计研究院遵化规划组于2003年11月5日至13日、12月8日至14日和12月24日至27日分三阶段进行总体规划现场踏勘和基础资料收集工作。

在遵化市委、市政府的领导下,在市建设局的大力协助和积极配合下,规划组进行了详细的现场踏勘和内容广泛的基础资料调研工作。

先后走访调查市域所辖各乡镇,同时还到市政府下属各有关职能部门等机构进行了座谈和调研。

在2003年12月8日至14日期间进行了公众问卷调查,得到了良好的社会支持和帮助.规划组向城市与区域规划所所领导汇报现场调研工作,所领导着重对行政区划调整、城市结构和发展方向等总体规划重大前提和编制依据进行指导。

城市总体规划说明书

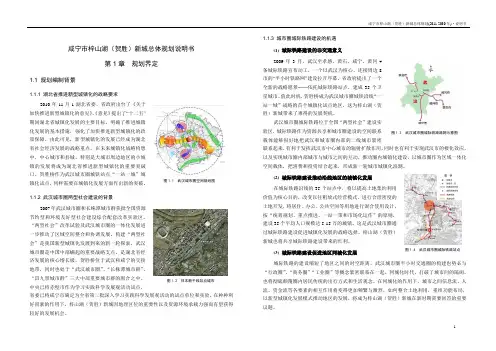

咸宁市梓山湖(贺胜)新城总体规划说明书第1章规划界定1.1 规划编制背景1.1.1 湖北省推进新型城镇化的战略要求2010年11月1湖北省委、省政府出台了《关于加快推进新型城镇化的意见》。

《意见》提出了“十二五”期间湖北省城镇化发展的主要目标,明确了推进城镇化发展的基本措施,强化了加快推进新型城镇化的政策保障。

由此可见,新型城镇化的发展已经成为湖北省社会经济发展的战略重点。

在未来城镇化战略构想中,中心城市和县城,特别是大城市周边地区的小城镇的发展将成为湖北省推进新型城镇化的重要突破口。

贺胜桥作为武汉城市圈城铁站点“一站一城”城镇化试点,同样需要在城镇化发展方面作出新的突破。

1.1.2 武汉城市圈两型社会建设的背景2007年武汉城市圈和长株潭城市群获批全国资源节约型和环境友好型社会建设综合配套改革实验区。

“两型社会”改革试验及武汉城市圈的一体化发展进一步推动了区域空间整合和协调发展。

构建“两型社会”是我国新型城镇化发展到来的新一轮探索,武汉城市圈是中国中部崛起的重要战略支点,是湖北省经济发展的核心增长极,贺胜桥位于武汉和咸宁的交接地带,同时也处于“武汉城市圈”、“长株潭城市群”、“昌九景城市群”三大中部重要城市群的围合之中。

中央已将赤壁市作为学习实践科学发展观活动试点,省委已将咸宁市确定为全省第二批深入学习实践科学发展观活动的试点单位和实验,在种种利好因素的作用下,梓山湖(贺胜)新城因地理区位的重要性以及资源环境承载力强而有望获得较好的发展机会。

1.1.3 城市圈城际铁路建设的机遇(1) 城际铁路建设的非交通意义2009年3月,武汉至孝感、黄石、咸宁、黄冈4条城际铁路宣布动工,一个以武汉为核心、连接周边8市的“半小时铁路网”建设拉开序幕。

省政府提出了一个全新的战略愿景――依托城际铁路站点,建成35个卫星城市。

值此时机,贺胜桥成为武汉城市圈城铁沿线“一站一城”战略的首个城镇化试点地区,这为梓山湖(贺胜)新城带来了难得的发展契机。

临汾市城市总体规划(2001—2020)说明书

第一章概况一、自然概况1.区域位置临汾因濒临汾河而得名,自隋开皇三年(公元583年)至今沿用1418年未改。

临汾地处山西省西南部,黄河中游,地理坐标在北纬35°23′—36°57′,东经110°22′—112°34′之间。

南北最大纵距170余公里,东西最大横距约200km。

全市大致呈不规则的梯形,东倚巍巍太岳与长治、晋城为邻,西隔滔滔黄河与陕西相望,北起韩信岭与晋中市、吕梁地区毗邻,南与运城市接壤。

2.地形地貌临汾市境内地势北高南低,具有山地、丘陵、盆地等多种地貌类型。

山地丘陵面积约占全市总面积的80%。

临汾市地表破碎,地势起伏,高低悬殊,最高的太岳山霍山主峰,海拔2346.8m,最低处是乡宁县的师家滩,海拔385.1m。

临汾盆地纵贯全市中部,把整体隆起的高原分为东西两部分,使境内总体轮廓呈“凹”字型分布。

3.地质构造临汾市属山西台背斜的组成部分,从太古代末期以来,长期基本处于隆起状态,没有遭受过强烈的褶皱变动。

中生代的燕山运动断裂构造特别活跃,并伴有褶皱和岩浆活动,使其盖层发生褶皱,形成平缓开阔的复背斜和复向斜,背斜构成山地,向斜构成盆地,这就奠定了市域现代地貌的基础。

临汾盆地是山西隆起区轴部形成的一系列断陷盆地之一,这里地质构造复杂,基底岩层破碎,易于发生地震、地裂缝、滑坡、地陷、泥石流、山崩等地壳运动现象。

4.气候气象临汾市地处暖温带内陆地区,属温带大陆性季风气候,其气候特征主要表现为:冬寒少雪,春风秋雨,夏热伏旱,极端最高气温42.0℃,极端最低气温-25.6℃,年平均温度10.7℃,年平均降水量500—600mm,无霜期平均194天。

5.河流水系临汾市河流均属黄河水系,多山溪性河流,因坡陡流急,洪水暴涨暴落是其特点。

除少数河流有泉水补给外,大部分河流的水量来源于雨季洪水径流。

境内共有大小河流200余条。

其中流域面积大于1000km2的除黄河干流外,还有汾河和沁河。

宣恩县城市总体规划(2007-2020)说明书

宣恩县城市总体规划(2007-2020)说明书宣恩县人民政府武汉理工大设计研究院第一章总论1.1. 县域概况宣恩县位于鄂西南部,系云贵高原的东北延伸,为武陵山余脉。

地处东经109。

ll’52”一109。

55’34”,北纬29。

33’18”一30。

12’13”。

东接鹤峰县,西邻咸丰县,西南与来凤县毗邻,东南和湖南省龙山县、桑植县接壤,北与恩施市相连。

县域东西宽71.5公里,南北长73.9公里,国土总面积2743平方公里。

宣恩县始设于清乾隆元年(1736年),属施南宣抚司辖。

第二次国内革命战争时期,宣恩是湘鄂西和湘鄂黔革命根据地的重要组成部分,曾先后两次建立县苏维埃政府。

209国道纵贯南北,椒(园)石(门坎)省道、鸦(雀岭)当(阳坪)省道横串东西呈“工”字形。

县城距恩施机场45公里,距宜(昌)万(州)铁路恩施站和沪蓉高速公路恩施入口各50公里,距长江巴东港240公里。

2000年第五次人口普查统计,全县人口分属13个民族,少数民族人口占总人口的66 4%,其中土家族、苗族、侗族分别占41.9%、10.2%、13.9%。

县城设在珠山镇,海拔500米。

县域内山峦起伏,沟壑纵横,峡谷幽深,高低悬殊,海拔最高点(七姊妹的主峰)2014米,海拔最低点(万寨石心河两河口)356米,相对高差1658米。

整个地貌东西高、南北低,中部突起,呈“H”形结构。

其中低山占全县总面积的32.7%,二高山占49.6%,高山占17.7%,是一个典型的山区县。

宣恩属季风性山地湿润气候,随海拔高程不同,气候差异显著。

海拔800米以下的低山区四季分明,雨热同步,光温互补,年均气温15.6℃。

海拔800~l200米的二高山地区,春迟秋早,湿润多雨,光温不足,年均气温12. 7℃。

海拔1200米以上的高山地区,冬长夏短,气候冷凉,易涝步旱,年均气温9.9℃。

境内河网密布,纵横交错。

全县共有大小河流121条,总长度538公里,主要河流有酉水、贡水、头坪河、断头河。

彬县城市总体规划说明书

彬县城市总体规划说明书第一篇综述第一章县域概况彬县是中华民族始祖最早活动的文明发祥地之一。

位于关中平原北部,咸阳市域西北部,属渭北旱塬塬梁沟壑区。

全县总面积1182.28平方公里。

县境东连旬邑、淳化,南依永寿、麟游,西临长武、灵台,北接甘肃正宁,为连接秦陇的咽喉要道,在咸阳市发展总体框架中处于“尾翼”位置,地理位置比较特殊,区位优势相对明显。

一、自然条件1、在区域地质构造上,本县位于鄂尔多斯地台南缘,祁(连山)、吕(梁山)、贺(兰山)“山”字型构造前弧东翼内侧,总体构造形态为北西――北北西向的平缓单斜,在单斜面上有为数不多的、方向单一的宽缓褶曲,地层倾角小于9度,构造简单,基岩以中生界为主,产状平缓。

境内所见到的地层从三叠纪开始,自下而上依次为:三叠系、侏罗系、白垩系、第三系和第四系。

其中侏罗系发育良好,是含煤、含油的重要层位。

第四系主要为黄土堆积,厚度大,分布广,彬县的地貌主要在此地层上发育。

2、本县地貌属陇东黄土高原塬梁丘陵沟壑区,地势西南高东北低。

泾河自西北向东南斜贯中部,将全县分割成东北、西南两塬夹川道的地貌格局,两个塬体均向泾河下游倾斜。

塬面破碎,沟壑密布。

有大小沟壑4089条,沟壑面积639.59平方公里,占全县面积的54.1%。

东北塬梁沟壑区包括北极塬、新民塬、香庙塬、和龙高塬,由四郎河、红岩河、百子沟和三水河切割形成。

总面积647.5平方公里,占全县的54.7%,海拔900-1240米。

塬、梁顶部较为平坦,塬坡受水流侵蚀,地形破碎。

西南梁峁沟壑区包括水平塬、水口塬、太峪新堡子塬和小南塬,由磨子河、水帘河、太峪河、孙家河及南沟、西沟侵蚀塬区形成。

面积约504.5平方公里,占全县的42.5%,海拔900-1500米,沟坡所占面积大。

泾河谷地川道区土地平坦肥沃,潜水埋深浅,灌溉便利,面积为31.2平方公里,占全县的2.6%,海拔715-873米,县城附近川道平坦,河曲发育,宽达2800米,而后洼以上和断泾以下河谷狭窄,宽仅100-300米。

大理市城市总体规划说明书全文

大理市城市总体规划附件一大理市城市总体规划(1997—2015)说明书中国城市规划设计研究院大理市城乡建设环境保护局1998.12项目名称: 大理市城市总体规划委托方(甲方): 大理市城乡建设环境保护局承担方(乙方): 中国城市规划设计研究院国家事业法人代码: 40001083-0城市规划设计证书等级: 甲级城市规划设计证书编号: 0010001院长:总规划师:院规划成果专用章:规划设计编制完成时间:一九九八年十月院长:王静霞教授级高级城市规划师院主管总工:汪志明教授级高级城市规划师主管所长:杨保军高级城市规划师主管副所长:朱思诚高级工程师主任工程师:涂英时高级城市规划师杨明松高级工程师项目负责人:张险峰城市规划师项目组成员:张险峰城市规划师闵希莹高级城市规划师郝之颖城市规划师秦晓昂助理城市规划师谢映霞高级工程师官晓红工程师大理市参加编制人员:赵济舟中共大理州委秘书长袁爱光中共大理市委员会书记杨志东大理市人民政府代市长忻德昆大理市人民政府副市长杨辉大理市人民政府副市长尚榆民大理州建设局局长高级工程师李彪大理州经济开发区管委会主任工程师丁榆生大理市设计院总工高级工程师孙明大理州建设局副局长工程师马永福大理州建设局副局长工程师张国安大理州计委副主任周云旅游度假区管委会主任许安溥大理市建设局局长工程师杨中雄大理市建设局副局长高级工程师舒伟大理市建设局副局长高级工程师郭强大理市建设局副局长工程师杨国华大理市建设局办公室主任张焰铎大理市文化局局长沈幼熙大理市计委主任杨文虎大理州交通局副局长段立大理市交通局局长工程师杨朝阳大理市土地管理局局长徐光述大理州建设局科长工程师张崇礼大理州风景区管理处处长工程师李滨喜大理市建设局规划管理处处长城市规划师赵丹阳大理市建设局规划管理处副处长目录前言一、城市概况与规划背景 (1)二、规划修编依据、目标和指导思想 (4)三、规划期限及规划范围 (6)四、社会经济发展条件和发展战略 (7)五、市域城镇体系规划 (21)六、城市性质 (35)七、城市规模 (37)八、城市总体布局 (44)九、对外交通规划 (61)十、城市道路交通规划 (65)十一、绿地、景观系统规划 (77)十二、历史文化名城保护规划 (83)十三、苍山洱海风景区规划 (98)十四、旅游规划 (105)十五、市政工程设施规划 (114)十六、环境保护规划 (134)十七、综合防灾规划 (140)十八、近期建设规划 (148)十九、城市远景规划 (150)二十、城市规划区内建设、控制要求 (152)二十一、城市规划实施、管理建议 (152)图纸目录 (156)基础资料与参考文献目录 (159)附件1:《云南省人民政府关于对大理市人民政府修编<大理市城市总体规划>的批复》附件2:《大理白族自治州人民政府关于对大理市城市总体规划进行修编的批复》附件3:《大理市城市总体规划修编方案》汇报会会议纪要附件4:大理市城市总体规划纲要评审会评审意见附件5:大理市城市总体规划成果前技术交流交流意见书附图1:下关城区道路编号图附图2:凤鸣城区道路编号图附图3:大理城区道路编号图附图4:区域位置图附图5:现状图附图6:总体规划图附图7:远景规划构想图前言应大理市人民政府的邀请,受大理市城乡建设环境保护局的委托,中国城市规划设计研究院从1997年10月起,承担大理市总体规划的修编任务。

- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。

- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。

- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

咸宁市梓山湖(贺胜)新城总体规划说明书第1章规划界定1.1 规划编制背景1.1.1 湖北省推进新型城镇化的战略要求2010年11月1湖北省委、省政府出台了《关于加快推进新型城镇化的意见》。

《意见》提出了“十二五”期间湖北省城镇化发展的主要目标,明确了推进城镇化发展的基本措施,强化了加快推进新型城镇化的政策保障。

由此可见,新型城镇化的发展已经成为湖北省社会经济发展的战略重点。

在未来城镇化战略构想中,中心城市和县城,特别是大城市周边地区的小城镇的发展将成为湖北省推进新型城镇化的重要突破口。

贺胜桥作为武汉城市圈城铁站点“一站一城”城镇化试点,同样需要在城镇化发展方面作出新的突破。

1.1.2 武汉城市圈两型社会建设的背景2007年武汉城市圈和长株潭城市群获批全国资源节约型和环境友好型社会建设综合配套改革实验区。

“两型社会”改革试验及武汉城市圈的一体化发展进一步推动了区域空间整合和协调发展。

构建“两型社会”是我国新型城镇化发展到来的新一轮探索,武汉城市圈是中国中部崛起的重要战略支点,是湖北省经济发展的核心增长极,贺胜桥位于武汉和咸宁的交接地带,同时也处于“武汉城市圈”、“长株潭城市群”、“昌九景城市群”三大中部重要城市群的围合之中。

中央已将赤壁市作为学习实践科学发展观活动试点,省委已将咸宁市确定为全省第二批深入学习实践科学发展观活动的试点单位和实验,在种种利好因素的作用下,梓山湖(贺胜)新城因地理区位的重要性以及资源环境承载力强而有望获得较好的发展机会。

1.1.3 城市圈城际铁路建设的机遇(1) 城际铁路建设的非交通意义2009年3月,武汉至孝感、、、黄冈4条城际铁路宣布动工,一个以武汉为核心、连接周边8市的“半小时铁路网”建设拉开序幕。

省政府提出了一个全新的战略愿景――依托城际铁路站点,建成35个卫星城市。

值此时机,贺胜桥成为武汉城市圈城铁沿线“一站一城”战略的首个城镇化试点地区,这为梓山湖(贺胜)新城带来了难得的发展契机。

武汉城市圈城际铁路位于全国“两型社会”建设实验区,城际铁路作为资源共享和城市圈建设的空间联系载体能够很好地把武汉和城市圈内部的二线城市紧密联系起来,有利于发挥武汉市中心城市的辐射扩散作用,同时也有利于实现武汉市的极化效应,以及实现城市圈内部城市与城市之间的互动,推动圈内城镇化建设,以城市圈作为区域一体化空间载体,把消费和投资结合起来,形成新一轮城市城镇化浪潮。

(2) 城际铁路建设推动沿线地区的城镇化发展在城际铁路沿线的35个站点中,将以提高土地集约利用价值为核心目的,改变以往粗放式经营模式,进行合理密度的土地开发,将居住、办公、公共空间等用地进行混合使用设计,按“统筹规划、重点推进、一站一策和市场化运作”的原则,建设35个平均人口规模达5-15万的城镇。

这是武汉城市圈通过城际铁路建设促进城镇化发展的战略选择。

梓山湖(贺胜)新城也将共享城际铁路建设带来的红利。

(3) 城际铁路建设促进地区同城化发展城际铁路的建设缩短了地区之间的时空距离,武汉城市圈半小时交通圈的构建也势必与“行政圈”、“商务圈”“工业圈”等概念紧密联系在一起。

同城化时代,打破了城市间的隔阂,也将彻底颠覆圈内居民传统的出行方式和生活观念。

在同城化的作用下,城市之间信息流、人流、资金流等各要素的相互作用将变得更加频繁与激烈。

如何整合土地利用,重组功能布局,以新型城镇化发展模式推动地区的发展,将成为梓山湖(贺胜)新城在新时期需要回答的重要议题。

图1.4 武汉城市圈城际铁路站点图1.3 武汉城市圈城际铁路路网示意图图1.1 武汉城市圈空间规划图图1.2 日本新干线站点城市1.1.4 大咸宁地区性中心城市建设的契机在《湖北省城镇体系规划(2003-2020)》中,咸宁市被定位为地区性中心城市,咸宁经济发展自2005年开始步入快车道,地区生产总值持续保持两位数的增长率,2009年更是达到历史最好水平,全市生产总值达到405.15亿元。

在市域经济快速发展进程中,城市经济发挥了核心作用,2009年咸安区实现地区生产总值81.36亿元,其中规模以上工业完成工业增加值28.75亿元,分别占咸宁市总量的20.08%和19.51%。

城市经济的快速发展有利推动了城市空间的快速扩张。

贺胜桥处于咸宁与武汉的交接地带,具有接收大城市辐射作用的良好区位条件。

大咸宁地区性中心城市的建设将给梓山湖(贺胜)新城带来新的发展契机。

在《咸宁城市总体规划2010-2030》中咸宁主城区的城镇村体系确定为:“一主城、四新城、四集镇、十四中心村”的4级城乡居民点布局体系,其中四新城当中的梓山湖新城和和梓山湖(贺胜)新城在贺胜桥镇及官埠桥镇内。

面对咸宁市域城市空间拓展与重构,梓山湖(贺胜)新城需要制定全新的发展目标。

1.1.5 目前亟需法定规划指导新城建设梓山湖(贺胜)新城位处武汉市与咸宁市过渡地带,是一个边缘小镇,目前缺乏完善的法定规划指导城市建设,随着武咸城际铁路的建设以及咸宁地区城市空间格局的重构,作为武汉城市圈城铁沿线“一站一城”战略的首个城镇化试点地区,梓山湖(贺胜)新城亟需编制总体规划来指导城镇的科学、合理建设。

1.2 规划依据、原则1.2.1 规划依据(1) 主要法律法规、部门规章《中华人民共和国城乡规划法》2008.1《中华人民共和国土地管理法》2004.8《中华人民共和国环境保护法》1989.12《城市规划编制办法》2006.4《城市绿线管理办法》2002.11《城市蓝线管理办法》2006.3《城市黄线管理办法》2006.3《城市紫线管理办法》2004.2《村镇规划编制办法》(建村[2000]36号,2000年发布)《村镇规划标准》(GB50188-93,1993年发布)《建制镇规划建设管理办法》(建设部44号令,1995年发布)《村庄和集镇规划建设条例》1993(2) 上位规划《咸宁市城市总体规划2010-2030》(3) 相关规划《咸宁市旅游发展总体规划2007-2020》《武咸城际铁路沿线贺胜桥地区城镇化发展战略规划》20091.2.2 规划原则(1) 集约高效新型城镇化与资源节约和高效利用相结合,走集约高效的城镇化道路。

集约高效就是充分发挥空间聚集效应,突出绿色经济、循环经济,提高知识、技术、信息含量,强化规模效应,节能降耗,转变发展方式,建设集约城镇。

(2) 功能完善新型城镇化与城市现代化、集群化相结合,走城市功能完善的城镇化道路。

功能完善就是要具备完善的社会基础设施、公共服务设施和政府公共服务,增强城市综合承载能力,完善城市综合服务功能,培育城市独特个性,建设功能完善城市。

(3) 社会和谐新型城镇化与构建和谐社会相结合,走社会和谐的城镇化道路。

社会和谐就是公平公正,结构稳定,利益协调,充满活力,安全有序,构建社会诚信体系和社会保障体系,促进农民工融入城市,建设和谐城市。

(4) 环境友好新型城镇化与城市生态化相结合,走环境友好的城镇化道路。

环境友好就是要按照城市标准,对垃圾、污水、噪音等污染物进行达标处理和控制,增加绿地、林地面积,突出城市生态建设,推动城市与自然、人与城市环境和谐相处,建设生态城市。

图1.5 咸宁市总体规划总图图2.1 贺胜桥地区区位图2.2 区域铁路系统分析图图2.3 区域公路系统分析图(5) 城乡一体新型城镇化与社会主义新农村建设相结合,走城乡统筹的城镇化道路。

城乡统筹就是要按照城乡一体化的要求,统筹城乡规划政策,统筹城乡经济社会,统筹城乡基础设施,统筹城乡政府管理等,推动农村经济社会发展,将城市文明覆盖农村,建设协调城市。

1.3 规划期限与范围1.3.1 规划期限本次总体规划编制期限为:近期:2011年-2015年;远期:2016年-2030年,1.3.2 规划范围本次总体规划范围包括贺胜桥镇武咸城际铁路以西的大部分区域以及官埠桥镇北部的部分区域,总面积合计为45.66平方公里。

第2章发展基础与条件2.1 区位条件及村镇概况2.1.1 区位条件贺胜桥镇位于咸宁市北大门,是咸宁市重点乡镇之一,北与武汉市江夏区毗邻,镇政府所在地距武汉市63公里,南至咸宁市政府所在地温泉及咸安区政府所在地永安各22公里,境内有“六线穿南北(京广铁路、武广高速客运专线、武咸城际铁路、107国道、京珠高速公路、武咸快速通道),一湖(斧头湖)连长江之优,处于武汉城市圈综合配套改革试验区及长株潭开发区的中间地带,全镇素有“四线穿南北,一湖连长江”的地理优势,古往今来一直为交通要塞和商务云集之地。

贺胜桥地区属于武汉城市圈的辐射范围,它位于武汉—咸宁的发展轴上,是武汉城市圈南部空间拓展轴的重要节点。

随着武汉城市圈基础设施一体化建设的进行,武汉咸宁城际铁路以及武汉城市圈外环线的建成,圈内交通网络体系逐步形成与优化,形成一小时交通圈,交通优势十分明显。

2.1.2 村镇概况贺胜桥镇下辖7个行政村、1个居委会、1个茶场、12个镇直部门。

盛产粮油、茶叶、苎麻、鲜鱼,是鄂南重要商品粮基地之一。

表2.1 贺胜桥镇各行政村基本情况统计表村名贺胜滨湖桃林黎首花坪黄祠万秀合计村民委员会 1 1 1 1 1 1 1 7村民小组14 15 20 19 10 20 26 130乡村户数560 552 559 669 615 731 851 5557乡村人口数2234 1943 2320 2298 2021 2588 3348 167522.2 人口及社会经济发展现状贺胜桥镇下辖7个行政村、1个居委会、1个茶场、镇直部门12个,总人口26000人,其中镇区人口约为1万人。

在梓山湖(贺胜)新城规划范围内,共有三个村庄(贺胜桥村,桃林村,滨湖村),一个茶场总人数约5500人。

在梓山湖(贺胜)新城规划范围内包括了官埠桥镇的张公庙村的13个村民小组,总人口图2.8 自然环境分析图2.9 岸线分析约2500人。

因此,在梓山湖(贺胜)新城规划范围内,农村总人口约8000人。

2007至2009年三年间,贺胜桥镇的人口呈现出缓慢增长趋势,2009年全镇总人口为20539。

2007年至2009年三年间,贺胜桥镇的工农业总产值呈现出快速稳步增长的发展趋势,2009年工农业总产值为11.0397亿元。

从地理区位来看,贺胜桥位于武汉与咸宁的交接地段,另外官埠、横沟、双溪与贺胜桥毗邻。

从大武汉对咸宁的扩散作用来看,相比于其他乡镇贺胜桥有区位上的优势;从咸宁市对外围的扩散作用来看,贺胜桥的区位优势要弱于横沟桥镇等其他乡镇。

2.3 自然环境与环境禀赋2.3.1 地形地貌贺胜桥东、南两面多丘陵,湖岸曲折,西、北两面为冲积平原,湖岸较平直。

贺胜桥镇属丘陵地带,版图面积88平方公里,拥有耕地3.1万亩,其中水田2万亩,旱地1.1万亩,全镇水域面积1.17万亩,其中河流面积0.1万亩。