《滁州西涧》教案演示教学

创新教案《滁州西涧》

创新教案《滁州西涧》一、教学背景1.1 学校背景本教案适用于中学语文课堂的一堂课,所处学校为普通中学。

1.2 教材背景本课教学内容来自《语文必修二》教材,是一篇古文阅读材料《滁州西涧·孟浩然》,师生共同阅读与讨论。

二、教学目标2.1 知识目标•通过学习《滁州西涧·孟浩然》这篇古文,了解唐代文学的特点;•理解课文的意义和主题,解读诗词中的感情和意境;•掌握古文阅读的基本技巧和方法。

2.2 能力目标•提高学生的阅读能力和文学素养;•培养学生的文学鉴赏能力,培养学生对古文的兴趣;•培养学生的分析推理能力和表达能力。

2.3 情感目标•培养学生对传统文化的热爱和尊重;•培养学生的审美情趣和艺术品味。

三、教学内容与流程3.1 教学内容本节课的教学内容为《滁州西涧·孟浩然》一课。

3.2 教学流程1.情境导入(5分钟)–利用图片或视频资源,给学生展示滁州西涧的美景,引发学生的兴趣。

2.导读课文(10分钟)–通过简要介绍唐代文学的背景和特点,引导学生对古文的兴趣。

3.阅读课文(15分钟)–学生独立阅读《滁州西涧·孟浩然》一课,理解内容和诗词意境。

4.分组讨论(20分钟)–学生分成小组,讨论课文中的语言特点、意境和情感表达,并形成小组讨论成果。

5.课堂展示(15分钟)–小组代表依次汇报小组讨论成果,进行课堂展示,并与全班进行交流与互动。

6.总结归纳(10分钟)–总结课堂学习内容,提醒学生应注意的问题和重点。

3.3 教学方法与手段•情境导入法:通过情境的引入,增加学生对课文的兴趣和理解;•分组讨论法:培养学生的合作与交流能力,促进学生之间的互动与合作;•课堂展示法:提高学生的表达能力和自信心;•归纳总结法:梳理课堂学习内容,提醒学生重点和难点。

四、教学评价与反思4.1 教学评价本教案采用多种教学方法,通过情境导入、分组讨论和课堂展示等方式,能够有效激发学生的学习兴趣,提高学生的主动参与度。

《滁州西涧》PPT课件(上课用)

诗句赏析

• 后二句“春潮带雨晚来急,野渡无人 舟自横”是说:傍晚下雨潮水涨得更 急,郊野的渡口没有行人,一只渡船 横泊河里。这雨中渡口扁舟闲横的画 面,蕴含着诗人对自己无所作为的忧 伤,引人思索。还更加说明韦应物宁 愿做一株无人关注的小草,也不愿意 去做那些大的官职。末两句以飞转流 动之势,衬托闲淡宁静之景,可谓诗 中有画,景中寓景。

诗词主旨 • 这首诗描写春游滁州西涧赏景和晚潮 带雨的野渡所见。从诗人创造的涧边 幽草、水急舟横的清幽意境中,表露 着恬淡的胸襟和忧伤的情怀。

诗句赏析

• 诗的前二句“独怜幽草涧边生, 上有黄鹂深树鸣”是说:诗人 独独喜爱涧边生长的幽草,上 有黄莺在树阴深处啼鸣。这是 清丽的色彩与动听的音乐交织 成的幽雅景致。“独怜”是偏 爱的意思,偏爱幽草,流露着 诗人恬淡的胸怀。

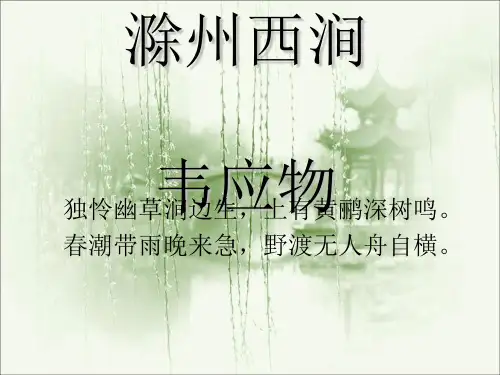

滁州西涧

独怜幽草涧边生,上有黄鹂深树鸣。 春潮带雨晚来急,野渡无人舟自横。

韦应物

作者简介

• 韦应物(—),中国唐代诗人。长安(今陕 西西安)人。世称韦江州、韦左司或韦苏州。 他是山水田园诗派著名诗人,后人每以 “王孟韦柳”(盛唐王维、孟浩然、中唐 韦应物、柳宗元的合称并称)。其诗以写 田园风物著名,诗风恬淡高远,以善于写 景和描写隐逸生活著称,涉及时政和民生 疾苦之作,亦颇有佳篇。作其品今传有卷 本《韦江州集》、两卷本《韦苏州诗集》、 卷本《韦苏州集》。

作者游览西涧哪些景物,喜欢什么,不喜 欢什么,最能体现作者情感倾向的是哪个 字?

幽草、山涧、黄鹂、深树、潮水、雨、野渡、舟 体现情感的字是:怜

“晋陶渊明独爱菊”,因为菊花有高 洁傲岸的美好品质,是隐士的象征; 韦应物则是“独怜幽草涧边生”,那么 在诗人笔下,幽草的寓意是什么?

在春天繁荣景物中,诗人唯独喜爱 自甘寂寞的涧边幽草,而对深树上鸣 声诱人的黄莺儿却表示无意。 幽草安贫守节,黄鹂居高媚时,两 相比照。清楚表露出诗人恬淡的胸襟。

创新教案《滁州西涧》

创新教案《滁州西涧》一、教学目标1.了解唐代文学的特点,认识关于《滁州西涧》的历史背景;2.通过文本阅读,掌握文本的基本内容与结构,并能初步分析文本的主题和艺术技巧;3.能够利用各种资料和工具,深入理解文本,发掘细节,全面理解文本内涵和意义;4.能够发挥创造性思维,巧妙运用各种文学修辞手法,写出有关《滁州西涧》的文学作品。

二、教学重点和难点1.教学重点:文本的基本内容与结构,文学语言和艺术技巧;2.教学难点:发挥创造性思维,写出有关《滁州西涧》的文学作品。

三、教学内容和步骤1. 教学内容(1)背景介绍唐朝是中华古代文明的高峰期,文学艺术成就非常显著。

唐诗唐曲唐文,井井有条,文学格调和诗歌情调都常常处于一个优美典雅的境界。

《滁州西涧》是唐代诗人韩愈的一首名篇,讲述了韩愈在滁州游览西涧时的经历。

在《今古文选》中,《滁州西涧》被收入在唐代散文之中,被誉为唐代散文的代表之一,与王勃的《滕王阁序》、柳宗元的《与梓州司马贺说》并列“唐宋八大家”。

(2)文本导读独怜幽草涧边生,上有黄鹂深树鸣。

春潮带雨晚来急,巷陌阑干数鳞鳞。

远上寒山石径斜,白云深处有人家。

停车坐爱枫林晚,霜叶红于二月花。

韩愈曾游滁州西涧,为游人所忘,于是在令人感到目不暇接的大好山河中,却爱慕或幽或怪、虚无飘渺的幽草、黄鹂,有着枕上无尘之境的崇高意境。

(3)现场拍摄、影音呈现及网络资源结合文本阅读,可以利用现场拍摄、影音呈现及网络资源来深入了解《滁州西涧》的背景和历史文化遗产。

2. 教学步骤(1)导入通过师生互动、生动有趣的布置,引起学生的兴趣,了解他们对唐代文学及《滁州西涧》的认知程度。

导入过程中可以使用以下问题:•你们觉得唐代文学有哪些特点?•知道《滁州西涧》是什么吗?这首诗的作者是谁?•你们曾经发现过周围的自然景观有什么不一样的地方吗?(2)文本分析及讨论在这个环节中,可以使用教学方法多样化,包括上课讲解、朗读诗篇、讨论文本,激发潜在的创造力。

《滁州西涧》教案

《滁州西涧》教案《滁州西涧》教案1教学目标:1、学会朗读诗歌并能读读成诵。

2、理解诗歌大意。

3、能赏析诗歌语句,分析诗歌遣词造句的特点和作用,并能理解诗歌所表现的情感。

教学时间:教学0.5课时,学生自读、理解、质疑0.5课时。

教学过程:一、读准字音:滁.州西涧。

二、划分朗读节奏并反复诵读(“/”为必断,“|”为可断可不断)独怜/幽草/涧边|生,上有|黄鹂/深树|鸣。

春潮|带雨/晚|来急,野渡|无人/舟|自横。

三、理解下列词语含义,能用现代汉语说出全诗大意。

独怜.幽草涧边生四、诗句赏析背景介绍一般认为《滁州西涧》这首诗是唐德宗建中二年(781年)韦应物任滁州刺史时所作。

他时常独步郊外,滁州西涧便是他常光顾的地方。

作者喜爱西涧清幽的景色,一天游览至滁州西涧(在滁州城西郊野),写下了这首诗情浓郁的小诗。

独怜幽草涧边生,上有黄鹂深树鸣。

(从写景的角度来说,)这两句写出了滁州西涧清幽疏旷的环境,营造了一种恬淡幽静的氛围。

(从寄寓的角度来说)同时,这两句也写出了诗人恬淡的胸襟。

“深”字既写出了树木的枝繁叶茂,又突出了树林的幽静,与“幽”字相照应,为全诗创设了一种恬淡幽静的意境,也流露出诗人恬淡的胸怀。

“独怜幽草涧边生”写静景,体现的是诗人甘于寂寞,安贫守节、不趋炎附势的'高尚节操和恬淡胸襟;而“上有黄鹂深树鸣”以声衬静,是对趋炎附势,居高媚上的仕宦世态的否定,也是对诗人恬淡胸襟的衬托。

这两句既是写景,又是言志,同时也为后两句诗写诗人在急剧变化潮流中寻求自由和宁静的理想作铺垫。

春潮带雨晚来急,野渡无人舟自横。

(从写景的角度来说,)这两句诗写春潮带雨之急和水急舟横的情景。

前一句静中有声,后一句动中有静,“急”与“横”,动与静映照,清丽如画。

(从寄寓的角度来说)作者在这动与静之中,不动声色地表述了在急剧变化潮流中寻求自由和宁静的心迹。

同时也蕴含了一种不在其位,不得其用,无所作为的无可奈何的忧伤之情。

五、小结内容:这首诗描写了滁州本涧晚潮时的雨中之景,营造了一个恬淡幽静的意境,抒写了诗人恬淡闲适的情怀。

五年级语文《滁州西涧》教案

五年级语文《滁州西涧》教案五年级语文《滁州西涧》教案引导语:《滁州西涧》山水诗中的名篇,也是韦应物七言诗中少有的佳作。

诗作不仅描绘了美丽的自然之景,也寄托了诗人的情感,阐发了人生哲理。

五年级语文《滁州西涧》教案一教学目标:1.体味诗的意境之美2.诗意的多解性3.理解作者寄寓于诗中的情感及人生哲理4.诗人的形象教学过程:导语:山水诗是中国古代诗歌花园中的一朵奇葩,《滁州西涧》就是山水诗中的名篇,也是韦应物七言诗中少有的佳作。

诗作不仅描绘了美丽的自然之景,也寄托了诗人的情感,阐发了人生哲理。

一、文学常识;1.山水诗:山水诗,是指描写山水风景的诗。

产生于魏晋时期,兴盛于唐朝。

诗人通过描写山水,表达思想情感,寄托政治理想,阐发人生哲理。

2.韦应物:唐代诗人,因做过苏州刺史,世称韦苏州。

二、读语速,语调,节奏三、释题,背景诗人时任滁州刺史。

诗人眼见唐朝政治日渐腐败,想要改革又无力回天。

因此,常有归隐之心。

四、赏析1.独:独自。

表现了作者怎样怎样的心绪? ——无人相伴,只能独自一人徘徊在西涧边上,表现了作者孤独彷徨的心绪。

2.怜:怜爱,爱惜。

幽草:幽深的草丛。

这是从哪个角度写的景物? ——视觉角度。

草丛幽深,色彩清丽。

静景。

3.深树:树阴深处。

这句诗告诉们,除了幽草之外,西涧边还有哪些事物? ——这句诗告诉我们,西涧边上不仅有幽深的草丛,更有高大茂密的树木。

4.第二句是从哪个角度描写的景物? ——是从听觉的角度写的景物,是动景。

黄鹂隐藏于茂密的树阴中,只闻其声,不见其形。

5.诗的前两句描绘了一幅怎样的图画?流露了诗人怎样的情怀? ——这两句诗一写静,一写动,一个从视觉的角度描绘了清丽的色彩,一个从听觉角度摹了清脆的鸟鸣,两句诗相得益彰,相映成趣,流露了诗人恬淡的胸怀。

6.春潮:春季因冰雪融化或降雨而产生的江河水位上涨的现象。

按道理,应是有了春雨,才有春潮,应该是“雨带春潮”,可诗人却说“春潮带雨”,这是为什么?这样写有什么好处? ——这是诗人的主观感受。

韦应物《滁州西涧》教学设计

韦应物《滁州西涧》教学设计(2)韦应物《滁州西涧》教学设计读出自己不同的感受来。

C. 感受到“动态的美”。

从“春潮带雨晚来急”感受到的。

比较:换一个字“春潮伴雨晚来急”行不行?你的感觉有什么不同?(“带”:表现了春潮夹带着雨势,滚滚而来,一泻千里。

“伴”则显得缓、闲适得多。

不适合后面的“急”。

)把句子换成“春潮伴雨晚来涌”,行不行呢?是不是更符合前面闲适的情境呢?(春潮的“急”才冲击着“舟自横”,如果“涌”,则感觉的多是不安,诗词的意境大不相同。

)过渡:其实,了解了作者的心境,才能更明白他为什么这样遣字用词。

2.这首诗表现了诗人怎样的'情感呢?再读读这首短小的七言绝句,看看能否从中找出最能表现诗人情感的一个词来。

生可能找到“独怜”“自”,各谈理由。

3.了解韦应物是在什么情况下写的这首诗,他有一直有着怎样的想法,就能帮助我们理解他此时的心境。

(补充资料:韦应物是个洁身自好的诗人,也是个关心民苦的好官。

在仕途生涯中,他常处于进仕退隐的矛盾之中。

中唐时期政治腐败,人民生活贫苦,他有志改良而无能为力,有意退隐而又不能,进退两难,只好任其自然。

)你从诗中哪些地方读出他这样的情感?(“无人”“舟自横”“幽草”)总结:思欲归隐,故独怜幽草;无所作为,恰同水急舟横。

这一幅看似没有主人公的山水画,但诗人的灵魂却无处不在,全诗没有一处不寓有作者的寄托。

让我们再好好的诵读一番,做做诗人远隔时空的知音吧!(感情诵读)五、回到整体,感受语言美。

再读这首诗,能不能感悟到诗人语言的妙处?(生自由发言。

如:以声衬静,动静结合,用字精炼,字字关情等等)总结:这一首《滁州西涧》无论是涧边幽草、深树鹂鸣、还是春潮晚雨、荒郊野渡,虽字字作景语,实是字字为情语;虽字字不离眼前之物景,而又字字紧扣诗人之心境。

确实值得我们反复诵读玩味。

请大家起立,我们一起诵读此诗。

(师生同背诵)六、当堂作业:默写此诗。

拓展阅读:韦应物《滁州西涧》诗词赏析这是写景诗的名篇,描写春游滁州西涧赏景和晚潮带雨的野渡所见。

《滁州西涧》教案

一、教学目标1. 知识与技能:(1)能够正确地朗读和背诵《滁州西涧》;(2)理解诗文中的关键词语和句子,领会诗文的意境;(3)了解诗人韦应物的生平及写作背景。

2. 过程与方法:(1)通过自主学习、合作探讨的方式,分析诗文的主题和表现手法;(2)学会欣赏古典诗词,提高审美情趣。

3. 情感态度与价值观:(1)培养学生热爱祖国传统文化,增强民族自豪感;(2)培养学生树立正确的人生观、价值观和自然观。

二、教学重点与难点1. 教学重点:(1)诗文内容的掌握;(2)诗文意境的理解;(3)诗歌鉴赏能力的培养。

2. 教学难点:(1)诗文中生僻字词的理解;(2)诗歌手法的分析。

三、教学过程1. 导入新课:(1)简介诗人韦应物及《滁州西涧》的写作背景;(2)引导学生朗读诗文,感受诗文的韵律美。

2. 自主学习:(1)让学生自主阅读诗文,理解诗文内容,体会诗文意境;(2)学生分享学习心得,讨论诗文中的关键字词和句子。

3. 课堂讲解:(1)讲解诗文中的生僻字词和难懂句子;(2)分析诗文的韵律、意境和表现手法;(3)引导学生领略大自然的美好,培养热爱自然的情感。

4. 课堂练习:(1)让学生书写诗文中的关键字词;(2)选取诗文中的句子进行仿写练习。

5. 课堂总结:(1)回顾本节课的学习内容,巩固知识点;(2)强调诗文中的价值观,引导学生树立正确的人生观、价值观和自然观。

四、课后作业1. 背诵《滁州西涧》;2. 深入了解诗人韦应物的其他作品,下节课分享;五、教学评价1. 学生对诗文内容的掌握程度;2. 学生对诗文意境的理解能力;3. 学生诗歌鉴赏能力的提高;4. 学生课后作业的完成质量。

六、教学内容1. 诗文背景:继续介绍韦应物的生平和创作风格,强调《滁州西涧》的历史地位和文学价值。

2. 诗文解析:深入分析诗中的意象、修辞手法和情感表达,引导学生体验诗人的思想感情。

3. 文化拓展:介绍中国古代文人对滁州西涧的吟咏,以及相关的历史文化背景。

精编鄂教版小学五年级下册语文《滁州西涧》教案范例三篇

鄂教版小学五年级下册语文《滁州西涧》教案三篇篇一1、了解诗歌大意,能有感情地朗读古诗,背诵古诗。

2、知诗人,解诗题,明诗意,感情读,悟诗情。

3、培养学生热爱祖国美景的思想感情。

学习重点:了解诗歌大意,能有感情地朗读古诗,背诵古诗。

学习难点:想象古诗的意境,体会作者的心境。

教学课时:1学习过程:一、创设情境,导入新课。

师出示风景图:茂密的绿树,鸣转的黄鹂,岸边的幽草,奔流的涧水⋯⋯配上黄鹂鸣叫的音乐背景。

师:同学们,这幅美景被我们的一位诗人看到,用十四个字收藏在诗句里,大家同我一起去看看吧!(板书诗名滁州西涧)二、赏析古诗,品读古诗。

(一)、知诗人,解诗题。

1、师介绍诗人韦应物。

2、明白古诗的时空背静。

(二)明诗意,感情读。

1、整体感知,自由读诗。

2、学习古诗前两行。

诗的前两句点明了时间、地点和人物,将读者引入一个碧草从生、涧水奔流、鸟鸣深材的清幽境界。

师指导学生理解关键词“独怜”,再指名说前两行诗句的意思。

师小结:寥寥十四个字,诗人便茂密的绿树,鸣转的黄鹂,岸边的幽草,奔流的涧水,这些分散的景物聚拢笔端,合成一幅布局和谐、色彩鲜明的图画,给人以自然美的享受。

3、学习古诗后两行:请学生谈谈读后的感受,试着将诗意说出来。

师小结:当夕阳西沉,暮色降临时分,西涧的潮水拍击着两岸,一场春雨被风裹挟着,急骤地落在水面上;这时,连渡口的船家也回去了,只间一叶小舟在渡口边,随着涧水的涌动,横浮在那里。

千百年来,这一直是脍炙人口的名句。

4、感情诵读古诗,背诵古诗。

(三)悟诗情,师总结。

诗人描绘的景物,动静自然,历历在目,无怪其具有如此长久的艺术生命力,让我们把滁州西涧的美景长留在我们的脑海中吧!三、课后拓展:将古诗的意境用笔描绘出来!篇二1.品味语言,了解诗歌点染的写法。

2.体味诗歌的意境美。

理解作者在诗歌中寄予的感情有感情地反复诵读并熟练地背诵。

教学重点1.品味语言,体味意境。

2.背诵诗歌教学难点理解作者在诗歌中寄予的感情。

韦应物《滁州西涧》优质教学设计(精选8篇)

韦应物《滁州西涧》优质教学设计韦应物《滁州西涧》优质教学设计(精选8篇)作为一名专为他人授业解惑的人民教师,就有可能用到教学设计,借助教学设计可以提高教学效率和教学质量。

优秀的教学设计都具备一些什么特点呢?下面是小编整理的韦应物《滁州西涧》优质教学设计,希望对大家有所帮助。

韦应物《滁州西涧》优质教学设计篇1教学内容分析:《滁州西涧》是一首山水诗的名篇,也是韦应物代表作之一。

这诗写春游西涧赏景和晚雨野渡所见。

诗人以情写景,借景述意,写自己喜爱与不喜爱的景物,说自己合意与不合意的情事,而其胸襟恬淡,情怀忧伤,自然流露。

设计理念:1.借助学生已有学习经验,在充分自读自学自悟的基础上,引导学生更准确和完整地理解诗词意思,感受诗人思想情感。

2.丰富的想象、联想是鉴赏诗句的重要方法。

教学过程中带领学生边读诗边想象,如临其境,如见其人,如睹其物——想出诗中画面,读出诗中意境。

3.古诗词讲究“用词精妙”,在教学过程中力图带领学生揣摩、品味诗中的“关键词”,从而体会诗人情怀。

4.遵循从整体到部分再回到整体的原则,整体把握全诗的语言特色,更深感受诗的语言美。

教学目标:1.正确、流利、有感情地朗诵古诗、背诵古诗、默写古诗。

2.理解古诗内容,写出本诗大意。

3.品味语言,体味意境,理解作者在诗歌中寄予的感情。

教学过程:一、激情导入:在中唐皇帝玄宗身边,有一个十五六岁的卫士,总是骑着御厩里的骏马,走在仪仗队的前列,气概非凡。

他"身为里中横,家藏亡命儿,朝提樗蒲局,暮窃东邻姬"。

无法无天,连地方官也惹不起。

奇怪的是,他却在安史之乱后,忽而发愤读书,下决心脱胎换骨。

后来他做过几任县令和刺史,曾经严惩不法军吏,又常感到无力拯救百姓而自愧,写下了"邑有泳流亡愧俸钱"这样的名句,终于在文学史上奠定了自己无可争辩的地位。

世以"王(维)孟(浩然)韦(应物)柳(宗元)"并称,这位诗人,便是韦应物。

《滁州西涧》 教学设计

《滁州西涧》教学设计一、教学目标1、让学生能够熟练背诵并默写《滁州西涧》这首诗。

2、引导学生理解诗歌的意境和诗人所表达的情感。

3、培养学生对古诗的欣赏能力和审美情趣,提高学生的文学素养。

二、教学重难点1、重点(1)理解诗歌中“独怜”“幽草”“深树”等重点词语的含义。

(2)体会诗歌所描绘的画面和传达的意境。

2、难点(1)领悟诗人在诗中蕴含的恬淡心境和忧伤情怀。

(2)理解“春潮带雨晚来急,野渡无人舟自横”这一名句的深层内涵。

三、教学方法1、诵读法:通过反复诵读,让学生感受诗歌的韵律和节奏,理解诗歌的内容。

2、讲授法:讲解诗歌中的重点字词、诗句的含义和诗人的创作背景。

3、讨论法:组织学生讨论诗歌的意境和情感,培养学生的自主思考和合作交流能力。

4、多媒体辅助教学法:运用图片、音频、视频等多媒体资源,帮助学生更直观地感受诗歌的魅力。

四、教学过程1、导入新课(1)展示滁州西涧的图片或视频,引导学生观察画面,描述所看到的景色。

(2)提问学生:看到这样的景色,会让你联想到什么样的情感?2、作者及背景介绍(1)简要介绍诗人韦应物的生平经历和创作风格。

(2)讲述《滁州西涧》的创作背景,让学生了解诗人当时的处境和心境。

3、初读诗歌(1)教师范读,要求学生注意字音、节奏和语调。

(2)学生自由朗读,初步感受诗歌的韵律。

(3)指名学生朗读,教师进行点评和指导。

4、理解诗意(1)逐句讲解诗歌的意思,重点解释“独怜”“幽草”“深树”“春潮”“野渡”等词语。

(2)让学生用自己的话描述诗歌所描绘的画面。

5、赏析诗歌(1)引导学生思考诗歌前两句“独怜幽草涧边生,上有黄鹂深树鸣”所营造的氛围,体会诗人对幽草的喜爱和对黄鹂的忽视,感受其中的宁静与清幽。

(2)分析后两句“春潮带雨晚来急,野渡无人舟自横”中“急”和“横”两个字的妙处,体会诗人所描绘的动态画面和其中蕴含的无奈与忧伤。

6、体会情感(1)组织学生讨论诗人在这首诗中所表达的情感,是单纯的喜爱自然景色,还是另有深意?(2)引导学生结合诗人的身世和创作背景,理解诗人在诗中流露出的孤独、忧伤和对自由的向往。

- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。

- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。

- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

《滁州西涧》教案一、解诗题1、同学们,下面老师写一个名字,大家看一看,你了解他吗?(老师板书:韦应物)来,叫一叫。

好的,有谁听说过他?2、同学们,韦应物是唐代著名的诗人,与王维、孟浩然、柳宗元并称“王孟韦柳。

是著名的四大山水田园诗人之一。

今天我们要学习他的一首诗——《滁州西涧》。

(老师板书课题)2、板书:滁州西涧齐读师:涧指的是什么?(简笔画解析涧)。

滁州西涧指的是什么?从诗题中我们知道了“滁州西涧”就是写的——滁州西边的涧水。

3、为什么诗人会对这滁州西涧情有独钟呢?我们随着诗人的笔触一起去看看。

(出示全诗)二、感诗韵1、打开课本,大声地朗读古诗,每人最少读三次,第一次,要读得一字不错,字正腔圆。

第二次,要读得有板有眼,流畅;第三次,如果能读出点儿诗的味道来,那你很了不起。

(学生自由读诗。

)谁愿意一个人来读读。

指三名学生读。

评价。

(从正确流利上评)2、诵还讲究节奏,这是一首七言绝句,自己再读读,这回注意体会体会节奏。

指名读。

再指名读。

全班有节奏地齐读。

3、评:读的真好!读古代诗词,不但把它读正确,读得很有节奏,还读出了它的味道。

三、品诗意听了你们的朗读,老师也想读了。

仔细听,边听边感受:《滁州西涧》给你留下怎样的印象?1、师范读2、预设:●宁静换个词说,很寂静,寂静,很静谧,很幽静。

板书:幽●优美板书:美合起来就是:幽美●野野的意思就是:荒凉板书:荒凉3、带着这种感觉我们再来读一读《滁州西涧》。

齐读。

真幽静啊!(一)师:反复吟诵这首诗,你从哪些词句感受到滁州西涧的幽美呢?1、从“幽草”感受到美师:想象一下幽草是怎样的呢?低声吟诵,你的眼前出现怎样的画面?鼻端又仿佛闻到什么气味吗?生:(想象草的茵绿、繁茂、厚密,未经践踏,还有清香。

)师:读出幽草带给我们的感受。

评:读出荫绿、繁茂的感觉。

师:诗人看到这样的幽草又是怎样的一种感情呢?(出示草的图片)(引导理解“独怜”:偏爱,特别喜欢,只爱)诗人只爱(这涧边生长繁茂、未经践踏的)草。

师:“独怜幽草涧边生”这行诗的意思是——?生:(我)惟独喜爱这涧边生长繁茂、未经践踏的草。

(我)特别喜欢2、你还从哪里感受到滁州西涧的幽美呢?预设一:生:我还从“鹂鸣”中感受西涧静谧的美。

师:说起黄鹂,我们不禁想起杜甫的诗句:两个——黄鹂鸣翠柳,一行——白鹭上青天。

预设二:生:我还从“深树”中感受到西涧的幽美。

“深树”怎么理解?(茂密的树)1)师:闭上眼睛,想象“上有黄鹂深树鸣”这是一幅怎样的画面?生:西涧的上方树林深处传来黄鹂的鸣叫。

师:多美的景色啊!诗人看见黄鹂了吗?生:(没有)师:只听见——生:黄鹂的鸣叫。

师:想亲耳听听吗?(课件放录音)师补充:多么婉转动听,清脆悦耳啊!用你的朗读把大家带到你的想象中去!?一生朗读。

评价:真动听呢!谁和他比一比?再指名读,谁评价一下?你想读吗?师评价:我仿佛听见了黄鹂在林木深处欢快鸣叫,诗人四处张望,无奈林木茂盛,无法找寻黄鹂的身影。

2)师采访:你在这万籁俱寂之中,突然听到黄鹂清脆悦耳的鸣叫,会有怎样的感觉呢?生:会很高兴,心情快乐!师:是啊,诗人来到滁州西涧边,看到脚下繁茂、茵绿的草特别喜爱,又听见西涧上方林木深处传来黄鹂的清脆悦耳的啼鸣,怎能不心情愉悦呢!来,我们来把前两行诗连起来读一读。

读出诗人此时的愉悦!(男生读第一行,女生读第二行。

男女生合作读。

)生:会感觉这里富有生机。

生:会感觉这里真寂静啊!生:更加静中显动,更加富有生机和情趣。

师:真是世外桃源、人间仙境啊!想读吗师:你听,这婉转动听、清脆悦耳的鸣声,不仅丝毫无损于西涧环境的清幽,相反的,倍显其静。

这就是古典诗歌中以声衬静的手法。

(板书:以声衬静)我们一起再来读读吧!生齐读。

(二)再读这首诗,你又从哪里感受到滁州西涧的荒凉?1、生:我从“野渡无人舟自横”里感受到滁州西涧很荒凉。

师:说说理由。

(野渡:郊外荒凉地方的渡口)请你来读这一行。

师:还有谁也从这一行诗中感受到了荒凉,你也来说一说。

(引导学生从“无人”中理解体会。

)2、师:大家体会的真好!渡口本来应该乘船的地方,而此时的渡口空无一人,为什么这个渡口此时连船家也回去了呢?你知道吗?预设一:生:因为这里很野,野说明这里很偏僻,很少有人来。

(也更进一步说明这里很荒凉。

)预设二:因为天色已晚。

(从哪里看出来?“春潮带雨晚来急”中的晚字看出来天色已晚。

)预设三生:因为“春潮带雨晚来急”意思是下了一场春雨,下雨就更没有人来了。

船家干脆也回去了。

3、师:“带”换成“伴”行吗?体会体会。

师:这里首先要提到一个自然现象,在春天桃花盛开的时节,往往会出现多雨的天气,称之为桃花汛。

这时候山涧里河水暴涨,形成了“潮急”的景象。

(大屏幕:出示资料)师:那么这里的“急”除了形容潮水外,还有别的含义吗?作者来这里享受清幽的环境,到晚上了,没想到春雨不断竟涨起了春潮。

此时,作者应该是什么样的心情呢?(急于归航)4、“春潮带雨晚来急,野渡无人舟自横”又是一幅怎样的画面?能加上你的想象,把你感受到的画面说一说吗?同桌先试着说一说。

反馈:先读诗句,再说画面。

生一:当夕阳西沉,暮色降临时分,西涧的潮水拍打着两岸,一场春雨被风裹挟着,急骤地飘落在水面上。

诗人站在渡口边,发现渡口一个人也没有,连渡口的船家也回家去了,只看见一叶小舟系在渡口边,拌随着涧水的流动,在那里随波漂浮。

生二:晚雨急至,春潮上涨,雨声潮声合在一起多么热闹。

而等到这场春雨过后,一条渡船,横在河上,寂静极了。

5、诗中有画,画中有诗,诗词就有这样无限的想象空间。

我们一起来读读这两行吧(齐读)6、一场春雨过后,一叶小舟独自横浮,随着涧水的涌动,诗人不禁想起了自己,感慨万分!!了解诗人的生平,会有更多的发现。

了解韦应物吗?(课件补充资料)韦应物是个洁身自好的诗人,也是个关心民苦的好官。

在仕途生涯中,他常处于进仕与退隐的矛盾之中。

中唐时期政治腐败,人民生活疾苦,他有志改良而又无能为力,有意退隐而又不能,进退两难,只好任其自然。

此诗就写在他卸任滁州刺史之时)卸任:指官员离职。

、了解了诗人写诗的背景,你有什么发现吗?1)诗人写小舟实际上是他自己矛盾的处境这渡船象是善解人意似的,正和诗人恬静闲淡的心情相映。

看着这自由飘零的小舟,诗人不禁想起了自己,朝廷政治腐败,人民生活贫苦,想改良又无能为力,有意退隐而又不能,进退两难,只好任其自然。

2)诗人对草的偏爱实际上是反映了他对隐居生活的向往。

3)诗人此时一个人赏山水,感到很孤独4)诗人在借景抒情。

抒的什么情?偏爱之情、向往之情、孤独之情、矛盾之情、无奈之情其实,《滁州西涧》就是抒发这样的矛盾、无奈的处境和心情。

7、师总结:是啊,诗人韦应物触景生情,有感而发。

于是吟诗一首(引导诵读)滁州西涧独怜——幽草涧边生,不爱——黄鹂深树鸣,无奈——春潮带雨晚来急,只见——野渡无人舟自横。

——(板书:借景抒情)8、(课件播放音乐画面)这一天,诗人一个人来到车马到不了的滁州西涧,站在涧边,看到脚下繁茂、茵绿的草特别喜爱,又听见西涧上方林木深处传来黄鹂的清脆悦耳的啼鸣,高兴极了!当夕阳西沉,暮色降临时,西涧的潮水拍打着两岸,一场春雨被风裹挟着,急骤地飘落在水面上。

这时,连渡口的船家也回家去了,只见一叶小舟系在渡口边,随着涧水的流动,横浮在那里。

你能把你整首诗中的意境描述一下吗?(绿草如茵,流水潺潺,林木葱茏,树荫浓密)9、总结:思欲归隐,故独怜幽草;无所作为,恰同水急舟横。

这一幅看似没有主人公的山水画,但诗人的灵魂却无处不在,全诗没有一处不寓有作者的寄托。

让我们再好好地诵读,做诗人远隔时空的知音吧!(有感情地诵读)四、比诗风1、在唐朝,有一位伟大的诗人,不仅和韦应物同样一方面对当时的官场感到厌倦和担心,但另一方面却又怀念官位和优厚的俸禄不能决然离去。

只好任其自然,长期过着半官半隐的生活。

他就是——王维。

(课件出示《鸟鸣涧》)鸟鸣涧唐王维人闲桂花落,夜静春山空。

月出惊山鸟,时鸣春涧中。

2、自己读读这首诗,用边读边想象画面的方法,体会体会这两首诗有什么相同的地方?反馈:同:1)、《鸟鸣涧》,《滁州西涧》都写了春天的景物(鸟鸣和涧水),突显山的静谧,都是动静结合,以动衬静。

2)、诗人都是借景抒情,透过山水,诗人悠然自得的心境表露无疑。

3、女生齐读《鸟鸣涧》)男生读《滁州西涧》(大屏幕出示两首诗)小结:看来一首好的山水诗,总是写景如画,动静相映,借景抒情!五、唱诗美1、2、3、这首《滁州西涧》无论是涧边幽草,深树鹂鸣,还是春潮晚急,野渡舟横,虽然字字写景,实是字字表情;虽然字字不离眼前之物景,而又字字紧扣诗人的心境。

实在是值得我们大家反复诵读玩味,我们将把它珍藏在我们的记忆里。

能背诵出来吗?(配乐,音乐声中背诵整首诗)独怜幽草涧边生,上有黄鹂深树鸣。

春潮带雨晚来急,野渡无人舟自横。

4、5、6、古代的人们总是为自己喜爱的诗词谱曲吟唱。

我们一起来欣赏吟唱。

(播放乐曲)六:拓展:喜欢音乐的同学可以配上其他的旋律把这首诗唱一唱。

喜欢画画的同学可以把这首诗画出来。

喜欢写作的同学可以把这首诗改成一首优美的散文游记,写下来。