肢体经络病症

肢体经络病症

第九章肢体经络病症肢体经络病症是由于外感或内伤等病因,导致机体和经络出现相应的症状,甚至肢体功能障碍的一类病症。

经络是经脉和络脉的总称。

经脉运行于人体全身,连通于脏腑表里;络脉运行于经脉之间,交错分布于全身各部。

《素问·海论》说:“夫十二经脉者,内属于脏腑,外络于肢节。

”揭示经络和脏腑、机体的有机联系。

《素问·本脏》说:“经脉者,所以行血气而营阴阳,濡筋骨、利关节者也。

”经络内联于五脏六腑,外络于四肢百骸,是沟通人体内外,联系上下,运行气血,传输营养,维持人体生命活动的有机系统。

在病理状态下,经络受到侵袭,经络不通,脏腑受累,均可导致相应疾病的出现,如头痛、痹症、痿证、痉证。

肢体经络病症涉及范围较多,本章分别讨论头痛、痹症、痿证、痉证。

将分别就其基本概念、病因病机、辨证要点、辨证分型、护理措施、健康教育内容进行阐述。

第一节头痛头痛指由于外感六淫、内伤疾病导致头部脉络拘急或失养,清窍不利所引起的,以头痛为主要临床表现的一种病证。

既可单独出现,又可见于多种疾病的过程。

头痛一证首见于《内经》,《素问·风论》中称之为“首风”、“脑风”,并概括其临床特征,并指出外感与内伤是导致头痛发生的主要病因。

金代李东垣在《东垣十书》将头痛分为外感头痛和内伤头痛,并根据临床表现和病机的不同又将其分为伤寒头痛、湿热头痛、偏头痛、真头痛、气虚头痛、血虚头痛、气血俱虚头痛、厥逆头痛、太阴头痛和少阴头痛。

元代朱丹溪于《丹溪心法·头痛》提出痰厥头痛和气滞头痛,并提出“头痛须用川芎,如不愈,各加引经药,太阳川芎,阳明白芷,少阳柴胡,太阴苍术,少阴细辛,厥阴吴茱萸”。

清代医家王清任提出用血府逐瘀汤治疗瘀血头痛。

本节所讨论的头痛,包括原发性高血压、偏头痛、血管性头痛、紧张性头痛、三叉神经痛、外伤后头痛、贫血、神经官能症、鼻炎等,均可参照本节内容辨证施护。

如流行性脑脊髓膜炎、乙型脑炎、化脓性脑膜炎等急性传染性疾病,属于温病范畴,不在本节讨论范围。

第九章 经络肢体病症

●主办单位:滦平县医院 ●主讲人:孟召湖

目录

大医精诚 厚德怀仁

经络肢体病证概论 头痛 弊病

痉病 其他病症

过 渡

壹 经络肢体病证概论 ◎经络肢体病证概念

◎主要症候及特征

◎病机述要

◎治疗要点

页

经络肢体病证概念

■经络是机体内的一种体系,由经脉和络脉共同组成,它们 相互交织,纵横交错,具有通行气血,协凋阴阳,沟通表里 内外的作用,是维持肢体之间、肢体与脏腑之间等机体功能 活动协调统一的结构保证。肢体即四肢和外在躯体之谓,由 肌肉、筋骨等组成,经络贯穿其间,四肢的协调活动保障了 人们正常的生活和工作;躯体具有支撑身体、保护内脏、抵 御外邪的作用。·故经络肢体病证以肢体疼痛、麻木、活动受 限或机能活动失调、不能正常生活和工作为临床特征,其证 候必然与经络相关,因经络广泛联系于表里内外,参与其生 理、病理活动,病理状态下,经络或因病邪侵犯,或因经络 失养,或经络不畅而出现经络肢体病证。

■症候三:血瘀阻络

1.主要脉症抽掣疼痛如刺,固定不移,肿胀变形,拘挛,抽搐,痿 瘫,舌质紫暗或有瘀斑、瘀点,脉沉细而涩。 2.证候特征本证除有气滞血瘀之见症外,又有血瘀阻络、督脉拘急与 失用之见症。与一般瘀血所致积聚等病的鉴别是:本证为经络肢体病 ,血瘀表现为肢体的疼痛、肿胀、麻木、挛急、抽搐、痿弱等症状。

■本病近年来发病率呈上升趋势,尤其偏头痛,一般人群发病率 达5%,流行病学调查表明,我国患病率为985.2/10万,30岁 以下发病者逐年增长,男女患病率之比约为1:4。相当数量的病 人尤其久治不愈者,往往求治于中医。西医学中的偏头痛,还有 国际上新分类的周期性偏头痛、紧张性头痛、丛集性头痛及慢性 阵发性偏头痛等,凡符合头痛证候特征者均可参考本节辨证论治 。

中医内科肢体经络病症

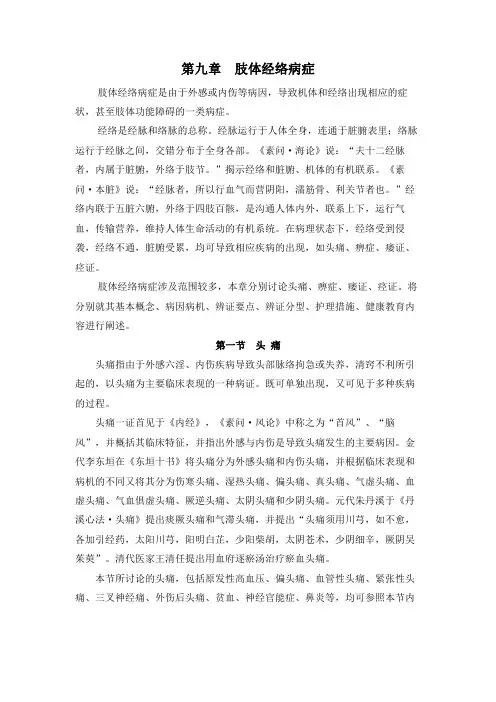

第一节痹症风寒湿痹(1)行痹---祛风通络散寒除湿---防风汤(2)痛痹---散寒通络祛风除湿---乌头汤(3)着痹---除湿通络祛风散寒---薏苡仁汤风湿热痹---清热通络祛风除湿---白虎加桂枝汤合宣痹汤痰瘀痹阻证---化痰行瘀蠲痹通络---双合汤肝肾亏虚证---培补肝肾舒筋止痛---独活寄生汤第二节痉证邪壅经络证---祛风散寒燥湿和营---羌活胜湿汤肝经热盛证---清肝潜阳熄风镇痉---羚角钩藤汤阳明热盛证---清泻胃热増液止痉---白虎汤合增液承气汤心营热盛证---清心透营开窍止痉---清营汤痰浊阻滞证---豁痰开窍熄风止痉---导痰汤阴血亏虚证---滋阴养血熄风止痉---四物汤合大定风珠第三节痿症肺热津伤证---清热润燥养阴生津---清燥救肺汤湿热浸淫证---清热利湿通利经脉---加味二妙散脾胃虚弱证---补中益气健脾升清---参苓白术散合补中益气汤肝肾亏损证---补益肝肾滋阴清热---虎潜丸脉络瘀阻证---益气养营活血化瘀---圣愈汤合补阳还五汤第四节颤证风阳内动证---镇肝熄风舒筋止颤---天麻钩藤汤合镇肝熄风汤痰热风动证---清热化痰平肝熄风---导痰汤合羚角钩藤汤气血亏虚证---益气养血濡养筋脉---人参养荣汤髓海不足证---填精益髓育阴熄风---龟鹿二仙膏合大定风珠阳气虚衰证---补肾助阳温煦筋脉---地黄饮子第五节腰痛寒湿腰痛---散寒行湿温经通络---甘姜苓术汤湿热腰痛---清热利湿舒筋止痛---四妙丸瘀血腰痛---活血化瘀通络止痛---身痛逐瘀汤肾虚腰痛(1)肾阴虚---滋补肾阴濡养筋脉---左归丸(2)肾阳虚---补肾壮阳温煦经脉---右归丸。

肢体经络病证

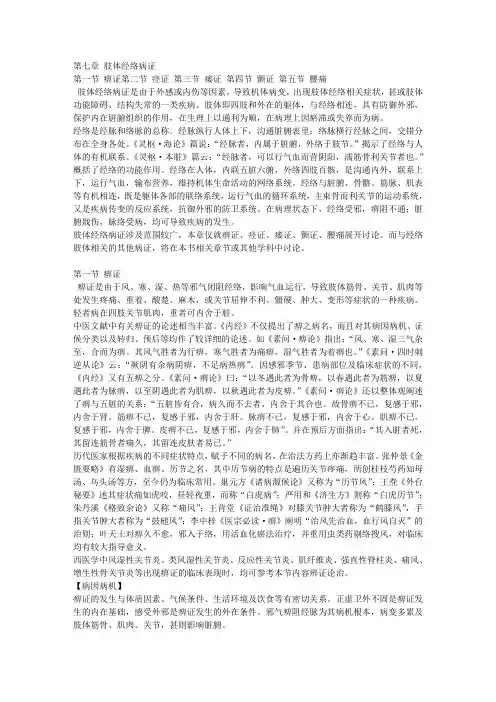

第七章肢体经络病证第一节痹证第二节痉证第三节痿证第四节颤证第五节腰痛肢体经络病证是由于外感或内伤等因素,导致机体病变,出现肢体经络相关症状,甚或肢体功能障碍、结构失常的一类疾病。

肢体即四肢和外在的躯体,与经络相连,具有防御外邪,保护内在脏腑组织的作用,在生理上以通利为顺,在病理上因瘀滞或失养而为病。

经络是经脉和络脉的总称。

经脉纵行人体上下,沟通脏腑表里;络脉横行经脉之间,交错分布在全身各处。

《灵枢·海论》篇说:“经脉者,内属于脏腑,外络于肢节。

”揭示了经络与人体的有机联系。

《灵枢·本脏》篇云:“经脉者,可以行气血而营阴阳,濡筋骨利关节者也。

”概括了经络的功能作用。

经络在人体,内联五脏六腑,外络四肢百骸,是沟通内外,联系上下,运行气血,输布营养,维持机体生命活动的网络系统。

经络与脏腑、骨骼、筋脉、肌表等有机相连,既是躯体各部的联络系统,运行气血的循环系统,主束骨而利关节的运动系统,又是疾病传变的反应系统,抗御外邪的防卫系统。

在病理状态下,经络受邪,痹阻不通;脏腑戕伤,脉络受病,均可导致疾病的发生。

肢体经络病证涉及范围较广,本章仅就痹证、痉证、痿证、颤证、腰痛展开讨论。

而与经络肢体相关的其他病证,将在本书相关章节或其他学科中讨论。

第一节痹证痹证是由于风、寒、湿、热等邪气闭阻经络,影响气血运行,导致肢体筋骨、关节、肌肉等处发生疼痛、重着、酸楚、麻木,或关节屈伸不利、僵硬、肿大、变形等症状的一种疾病。

轻者病在四肢关节肌肉,重者可内舍于脏。

中医文献中有关痹证的论述相当丰富。

《内经》不仅提出了痹之病名,而且对其病因病机、证候分类以及转归、预后等均作了较详细的论述。

如《素问·痹论》指出:“风、寒、湿三气杂至,合而为痹。

其风气胜者为行痹,寒气胜者为痛痹,湿气胜者为着痹也。

”《素问·四时刺逆从论》云:“厥阴有余病阴痹,不足病热痹”。

因感邪季节、患病部位及临床症状的不同,《内经》又有五痹之分。

经络肢体病总结

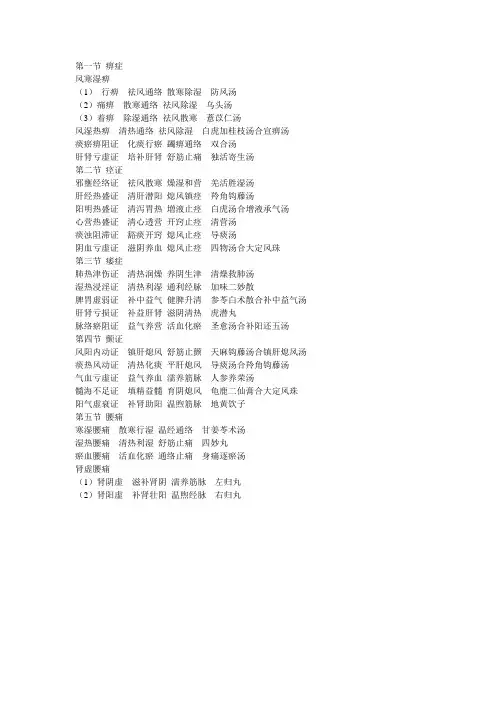

经络肢体病总结痿病痹病概念指湿热浸淫气血不运或气血阴精不足筋脉失养而致筋脉弛缓,软弱无力,日久不用,甚则肌肉萎缩或瘫痪为主要临床表现的一种病证。

痹病是由于人体正气不足,感受风寒湿热等邪,致使经络痹阻,气血运行不畅,引起以肌肉、筋骨、关节发生疼痛、酸楚、麻木、重着,灼热、屈伸不利,甚或关节肿大变形为主要临床表现得一种病证沿革1本病名首见于《内经》,并提出“治痿独取阳明”的治痿大法2《丹溪心法》明确提出“痿证断不可作风治,而用风药”,并提出“泻南方,补北方”即补肾清热的治疗大法,并创名为“虎潜丸”3《临证指南医案》提出本病为“肝肾肺胃”四经之病.1论述始见于内经2.《金匮要略》历节,属于本病范畴,提出桂枝芍药知母汤和乌头汤两张方剂3.《备急千金要方》首载独活寄生汤4《医宗必读》对痹证治疗原则作了很好的概括,主张分清主次,采用祛风、散寒、除湿治疗。

行痹参以补血,痛痹参以补火,着痹参以补脾补气病因病机痿病的病因有外感、内伤。

1.肺热津伤,津液不布令“肺热叶焦”,不能布送津液以润泽五脏,遂成四肢肌肉筋脉失养,痿弱不用。

此即《素问.痿论》“五脏因肺热叶焦,发为痿蹵”之谓也。

肺热叶焦——是指肺燥不能输精于五脏,因而五体失养,肢体痿软2.湿热浸淫,气血不运外感湿邪/脾失健运,内生湿热3.脾胃亏虚,精微不足4.肝肾亏损,髓枯筋痿体质/久病/房劳/脾虚湿热不化,流注于下,损伤肝肾5.痰瘀阻络,筋脉失养1.风寒湿热,侵袭人体2.痰瘀交结,痹阻经络【病机关键】邪气壅塞,气血凝滞,脉络不通病位肌肉筋脉,但关乎五脏,尤以肝肾肺胃最为密切肌肉、经络、关节,与肝脾肾密切相关病性有虚有实,一般是热证、虚证居多,诊断1.以下肢或上肢、一侧或双侧肢体筋脉弛缓,痿软无力,甚至肌肉萎缩、瘫痪为主症。

2.具有感受外邪与内伤积损的病因,或有反复发作史者。

缓慢起病,或急性发作者。

3.西医学神经系统检查肌力降低,肌萎缩,或肌电图、肌活检与酶学检查,符合神经、肌肉系统相关疾病诊断者。

肢体经络疾病

肢体经络疾病

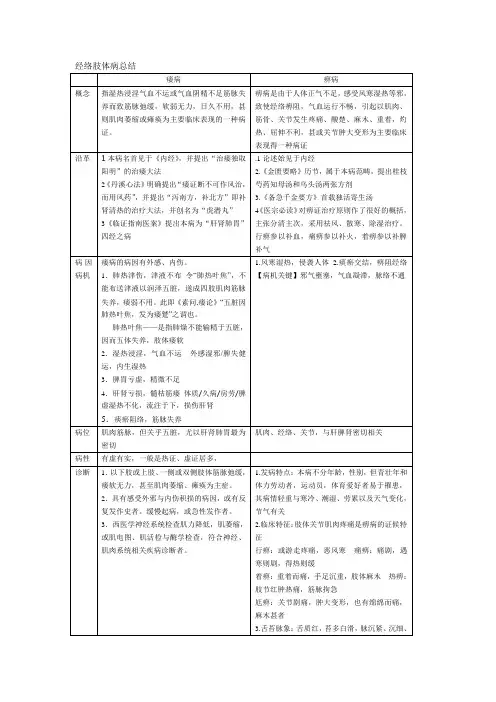

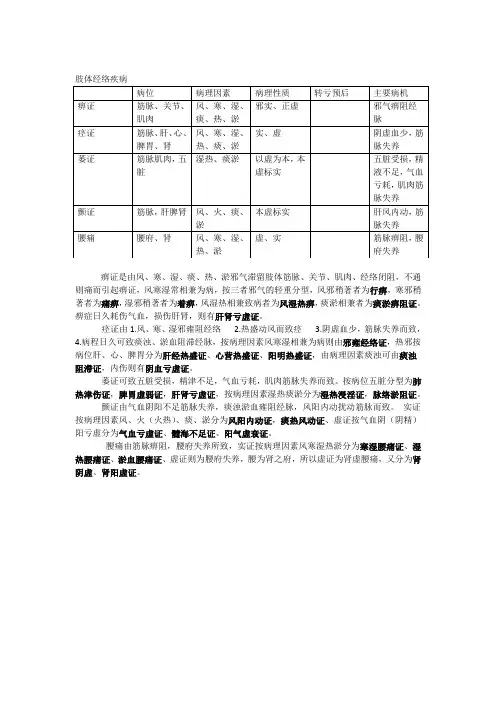

痹证是由风、寒、湿、痰、热、淤邪气滞留肢体筋脉、关节、肌肉、经络闭阻,不通则痛而引起痹证,风寒湿常相兼为病,按三者邪气的轻重分型,风邪稍著者为行痹,寒邪稍著者为痛痹,湿邪稍著者为着痹,风湿热相兼致病者为风湿热痹,痰淤相兼者为痰淤痹阻证。

痹症日久耗伤气血,损伤肝肾,则有肝肾亏虚证。

痉证由1.风、寒、湿邪雍阻经络 2.热盛动风而致痉 3.阴虚血少,筋脉失养而致,4.病程日久可致痰浊、淤血阻滞经脉,按病理因素风寒湿相兼为病则由邪雍经络证,热邪按病位肝、心、脾胃分为肝经热盛证、心营热盛证、阳明热盛证,由病理因素痰浊可由痰浊阻滞证,内伤则有阴血亏虚证。

萎证可致五脏受损,精津不足,气血亏耗,肌肉筋脉失养而致。

按病位五脏分型为肺热津伤证,脾胃虚弱证,肝肾亏虚证,按病理因素湿热痰淤分为湿热浸淫证,脉络淤阻证。

颤证由气血阴阳不足筋脉失养,痰浊淤血雍阻经脉,风阳内动扰动筋脉而致。

实证按病理因素风、火(火热)、痰、淤分为风阳内动证,痰热风动证、虚证按气血阴(阴精)阳亏虚分为气血亏虚证、髓海不足证、阳气虚衰证。

腰痛由筋脉痹阻,腰府失养所致,实证按病理因素风寒湿热淤分为寒湿腰痛证、湿热腰痛证、淤血腰痛证、虚证则为腰府失养,腰为肾之府,所以虚证为肾虚腰痛,又分为肾阴虚、肾阳虚证。

肢体经络病症PPT课件

第一节 痹证

1

目的要求

1、掌握痹证的诊断依据、治疗原则及辩 证施治。

2、熟悉痹证的病因病机和发病机理,以 及鉴别诊断。

3、了解痹证的概念、范围

2

[概 述]

一、定义

风,寒,湿,热等邪气闭阻经络,影响气 血运行,导致肢体筋骨、关节、肌肉等处 发生疼痛、重着、酸楚、麻木,或关节屈 伸不利,僵硬,肿大,变形等症状的一种 疾病。

6

【病因病机】

一、病因

行痹

寒

痹阻气血经络

痹

外因 痹风湿热来自风寒湿痹 着 痛实 风湿证热痹

7

劳逸不当

卫外不固

内

外

肝肾不足,筋脉失养 邪

久病体虚

入

筋

气血不足,腠理空虚 侵 脉

因 痹

饮食不节 脾运失健

痰湿内生 阻

跌仆损伤

瘀血内痹停

证

8

归纳

1、病因 2、病机——风、寒、湿、热、痰、瘀

等邪气滞留肢体筋脉、关节,肌肉, 经脉闭阻,不通则痛。 3、病位——筋骨、肌肉、关节,日久 及肝肾 4、病性——初起以邪实为主,久则虚 实夹杂

病邪

症状特点

风邪

疼痛游走不定

寒邪 湿邪

痛有定处,固定不移,疼痛剧烈,遇寒 加重,遇暖则缓

关节酸痛、重着、漫肿

热邪

关节灼热疼痛,皮肤红肿

15

2、辨虚实 实证——痹证新发风、寒、湿、热之邪明显

者为实; 虚证——痹证日久,耗伤气血,损及脏腑,

肝肾不足为虚; 虚实夹杂——痹证日久不愈,痰瘀互结,肝

肾亏虚。

20

防风、麻黄

痛 方 桂枝、葛根

当归 解 茯苓、生姜

大枣、甘草 加减:

中医内科学肢体经络病证

方歌:防风桂艽葛枣麻,姜苓归杏芩甘架,风痹游痛苔薄白,羌活白芍威灵加。

兼见腰背酸痛,为肾精亏虚,加杜仲、桑寄生、淫羊藿、续断。

分证论治

1.风寒湿痹证 (2)痛痹

辨证要点:痛势较剧、遇寒则痛甚、得热则痛缓。 症状:肢体关节疼痛,痛势较剧,部位固定,遇寒则痛甚,得热则痛缓,关节屈伸不利,局部皮肤 或有寒冷感,口淡不渴,恶风寒,肢体沉重。舌质淡,苔薄白,脉弦紧。 治法:散寒通络,祛风除湿。 代表方:乌头汤。 组成:麻黄 芍药 黄芪 甘草 川乌 方歌:乌头汤中有麻黄,黄芪白芍炙草镶,寒湿痹痛关节疼,筋脉拘急遇寒甚。 兼肢冷,关节痛剧,遇寒痛甚,为寒邪盛,加制附子、细辛、桂枝、干姜等。

面色苍白,少气懒言,自汗疲乏,肌肉萎缩,腰膝酸软,头晕耳鸣,为冷风顽痹,肝肾亏损,可用蠲痹 汤合独活寄生汤。

痹证名医经验

焦树德 焦老对具有关节变形、骨质受损、肢体僵曲的痹证,创新性地提出了“枉痹” 病名,归纳了初步诊治规律。认为类风湿关节炎等有肢体关节疼痛、变形、骨质损害的疾 病,其特点是肾虚,寒湿之邪深侵入肾所致。寒重伤肾,肾主骨、主下焦,阴寒之邪与肾 同气相感,乘肾虚而深侵入肾;肝为肾之子,母病则筋失所养,而致骨松筋挛,关节变形。 治疗应从整体着手,以补肾祛寒、滋阴养血、强壮筋骨治其本,配合温热散寒、祛风化湿 活络、通利关节治其标标本同治。常采用“补肾祛寒治汤“治疗其组成:补骨脂、淫羊藿、 赤芍、白芍各9~12g,熟地黄12~24g,川续断12~18g,炙穿山甲、自然铜各6~9g,制附 片6~12g,骨碎补10~20g,桂枝、知母、牛膝各9~15g,羌活、独活各10~12g,土整虫、 苍术各6~10g,麻黄3~6g,防风、松节各10g,威灵仙12g,伸筋草30g,透骨草20g,寻 骨风15g。

肢体经络病症

肢体经络病症

痹症风寒湿痹

行痹-----防风汤加减

痛痹-----乌头汤加减

着痹-----薏苡仁汤加减

风湿热痹-----白虎桂枝汤加减

痰瘀痹阻-----双合汤加减(桃红四物汤+二陈汤)

肝肾两虚-----补血荣筋丸加减

痉证邪壅经络-----羌活胜湿汤加减

肝经热盛-----羚角钩藤汤加减

阳明热盛-----白虎汤合增液承气汤加减

心营热盛-----清营汤加减

痰浊阻滞-----导痰汤加减

阴血亏虚-----四物汤合大定风珠加减

痿证肺热津伤-----清燥救肺汤加减

湿热浸淫-----加味二妙散加减

脾胃虚弱-----参苓白术散合补中益气汤加减

肝肾亏虚-----虎潜丸加减

脉络瘀阻-----圣愈汤合补阳还五汤加减

颤证风阳内动-----天麻钩藤饮合镇肝熄风汤加减痰热风动-----导痰汤合羚角钩藤汤加减

气血亏虚-----人参养荣汤加减

髓海不足-----龟鹿二仙膏合大定风珠加减

阳气虚衰-----地黄饮子加减

腰痛寒湿腰痛-----甘姜苓术汤加减

湿热腰痛-----四妙散加减

瘀血腰痛-----血府逐瘀汤加减

肾虚腰痛

肾阴虚-----左归丸加减

肾阳虚-----右归丸加减。

肢体经络病证

肢体经络病证肢体经络病证:痹证、痉证、痿证、颤证、腰痛一、痹证指正气不足,风、寒、湿、热等外邪侵袭人体,痹阻经络,气血运行不畅所导致的,以肌肉、筋骨、关节发生酸楚、疼痛、麻木、重着、届伸不利、僵硬、肿大、变形等为主要临床表现的病证。

1、风寒湿痹1)行痹:祛风通络、散寒除湿-防风汤2)痛痹:温经散寒、祛风除湿-乌头汤3)着痹:除湿通络、祛风散寒-薏苡仁汤久痹风寒湿不显,可选用蠲痹汤2、风湿热痹:清热通络、祛风除湿-白虎桂枝汤3、痰瘀痹阻:化痰行瘀,蠲痹通络-双合汤加减4、肝肾两虚:培补肝肾,舒筋止痛-补血荣筋丸风湿性关节炎:多侵犯大关节,不留畸形。

青霉素或红霉素。

类风湿性关节炎:可见晨僵、肿胀、变形。

常用药物有:非甾体抗炎药、改善病情的抗风湿药、糖皮质激素、免疫抑制剂。

强直性脊柱炎:骨性关节炎:二、痉证由于筋脉失养所引起的以项背强直、四肢抽搐,甚至口噤、角弓反张为主要特征。

1)邪壅经络:祛风散寒、燥湿和营-羌活胜湿汤若寒邪较甚,项背强急,肢痛拘挛,汗出,头痛,病属刚痉:解肌发汗-葛根汤若风邪偏盛,项背强急,发热不恶寒,汗出,头痛,病属柔痉:和营养津-瓜蒌桂枝汤若湿邪偏盛,用三仁汤2)肝经热盛:清肝潜阳,息风镇痉-羚角钩藤汤3)阳明热盛:清泄胃热,增液止痉-白虎汤合增液承气汤4)心营热盛:清心透营,开窍止痉-清营汤5)痰浊阻滞:豁痰开窍,息风止痉-导痰汤6)阴虚血亏:滋阴养血,息风止痉-四物汤合大定风珠三、痿证以肢体筋脉弛缓、软弱无力、不能随意运动,或伴有肌肉萎缩为主症。

1)肺热津伤:清热润燥、养肺生津-清燥救肺汤2)湿热浸淫:清热利湿、通利经脉-加味二妙散3)脾胃虚弱:补中益气、健脾升清-参苓白术散合补中益气丸4)肝肾亏损:补益肝肾、滋阴清热-虎潜丸5)脉络瘀阻:益气养营,活血行瘀-圣愈汤合补阳还五汤四、颤证以头部或肢体摇动颤抖,不能自制为主要表现。

1)风阳内动:镇肝息风,舒筋止颤-天麻钩藤饮合镇肝息风汤2)痰热风动:清热化痰,平肝息风-导痰汤合羚角钩藤汤3)气血亏虚:益气养血,濡养筋脉-人参养荣汤4)髓海不足:填精补髓,息阴息风-龟鹿二仙膏合大定风珠5)阳气虚衰:补肾助阳,温煦筋脉-地黄饮子五、腰痛1)寒湿腰痛:散寒行湿、温经通络-甘姜苓术汤2)湿热腰痛:清热利湿,舒筋止痛-四妙丸3)瘀血腰痛:活血化瘀、理气止痛-身痛逐瘀汤4)肾虚腰痛:偏阳虚:温补肾阳-右归丸偏阴虚:滋补肾阴-左归丸。

- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。

- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。

- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

加减:

(3)着痹 主症:肢体关节、肌肉酸楚、重着, 疼痛,肿胀散漫,关节活动不利 伴随证:肌肤麻木不仁。舌质淡,苔 白腻,脉濡缓。 证机概要——湿邪兼夹风寒,留滞经 脉,闭阻气血。 治法——除湿通络,祛风散寒。 代表方——薏苡仁汤加减。

薏苡仁、苍术、甘草益气健脾除湿; 方 羌活、独活、防风祛风除湿; 麻黄、桂枝 温经散寒,祛湿止痛; 解 制川乌 当归、川芎养血活血通脉。 加减:

(2)痛痹 主症:肢体关节疼痛,痛势较剧,部 位固定,遇寒痛甚,得热则痛减 伴随证:关节屈伸不利,局部皮肤或 有寒冷感。舌质淡,苔薄白,脉弦紧。 证机概要——寒邪兼夹风湿,留滞经 脉,闭阻气血。 治法——散寒通络,祛风除湿。 代表方——乌头汤加减。

方 解

制川乌、麻黄发散风寒,通络镇痛;

芍药、甘草、蜂蜜缓急止痛;

5、变证

①皮肤瘀斑、关节结节、肿大或曲伸不利

久痹不愈→气血运行不畅→瘀血痰浊痹阻经络→皮 肤瘀斑、关节结节、肿大或曲伸不利。

②气血亏虚、肝肾不足

痹证日久→气血伤耗→气血亏虚、肝肾不足。

③脏腑痹

痹证日久不愈→复感于邪→病邪由经络而累及脏腑 →脏腑痹。以心痹为主。

【 诊查要点】

一、诊断依据

1、主症:临床表现为肢体关节、肌肉疼痛,屈伸不 利,或疼痛游走不定,甚则关节剧痛,肿大、强 硬、变形。 2、发病特点:发病与病情的轻重常与劳累以及季节、 气候寒冷、潮湿等天气变化有关,某些病证的发 生、加重可与饮食不当有关。 3、可发于任何年龄,不同年龄的发病与疾病的类型 有一定关系。

二、历史沿革

《内经》不仅提出了痹之病名,而且对其 病因病机、证候分类以及转归、预后等均 作了较详细的论述。如《素问·痹论》指 出:“风,寒,湿三气杂至,合而为痹。 其风气胜者为行痹,寒气胜者为痛痹,湿 气胜者为着痹也”。 提出五痹(皮、脉、骨、筋、肌)之分。 阐述了痹与五脏的关系。

张仲景《金匮要略》中有湿痹、血痹,历 节之名,创制桂枝芍药知母汤、乌头汤。 李中梓的《医宗必读·痹》阐明“治风先 治血,血行风自灭”的治则。 叶天士对久痹不愈,邪入于络,提倡用活 血化瘀法治疗,并重用虫类药剔络搜风。

三、范围

本病的临床表现多与西医学的结缔组 织病、骨与关节等疾病相关,常见疾病如 风湿性关节炎、类风湿性关节炎,反应性 关节炎,肌纤维炎、强直性脊柱炎,痛风 等,它如增生性骨关节炎等出现痹证的临 床表现时,均可参考本节内容辨证论治。

【病因病机】

一、病因 寒

痹阻气血经络

外因

风 湿

热

行痹 风寒湿痹 着痹 痛痹 风湿热痹

【 辨证论治】

一、辨证要点 1、 辨风、寒、湿、热邪气的偏盛

病邪

风邪 寒邪 湿邪 热邪

症状特点

疼痛游走不定 痛有定处,固定不移,疼痛剧烈,遇寒 加重,遇暖则缓 关节酸痛、重着、漫肿 关节灼热疼痛,皮肤红肿

2、辨虚实 实证——痹证新发风、寒、湿、热之邪明显 者为实; 虚证——痹证日久,耗伤气血,损及脏腑, 肝肾不足为虚; 虚实夹杂——痹证日久不愈,痰瘀互结,肝 肾亏虚。

实

证

劳逸不当

卫外不固 肝肾不足,筋脉失养

内

久病体虚 气血不足,腠理空虚 因

外 邪 入 侵

饮食不节

跌仆损伤

脾运失健

痰湿内生

筋 脉 痹 阻

瘀血内停

痹

证

归

纳

1、病因 2、病机——风、寒、湿、热、痰、瘀等 邪气滞留肢体筋脉、关节,肌肉,经 脉闭阻,不通则痛。 3、病位——筋骨、肌肉、关节,日久及 肝肾 4、病性——初起以邪实为主,久则虚实 夹杂

二、治疗原则

治疗的基本原则——祛邪通络 根据邪气的性质分别予以祛风、散寒、 除湿、清热、化痰、行瘀,兼顾“宣痹通 络”。 中病即止 。 3、附子、川乌、草乌等 药物的应用。

根据病位选药

1、上肢——姜黄、羌活、桂枝以通经达络,祛风胜 湿; 2、下肢——独活、川牛膝、木瓜以引药下行; 3、颈椎,颈部活动障碍——葛根、伸筋草、桂枝、 羌活以舒筋通络,祛风止痛; 4、腰部,活动受限——桑寄生、杜仲、巴戟天、淫 羊藿、蛰虫补肾强腰,化瘀止痛; 5、双膝关节肿胀,或有积液——土茯苓、车前子、 薏苡仁、猫抓草清热利湿,消肿止痛; 6、四肢小关节疼痛、肿胀、灼热——土贝母、猫眼 草、蜂房、威灵仙解毒散结,消肿止痛。

2、风湿热痹

主症: 游走性关节疼痛,可涉及一个或多 个关节,活动不便,局部灼热红肿,痛不可触, 遇冷则舒,可有皮下结节或红斑 伴随证:常伴有发热、恶风、汗出、口渴、 烦躁不安等全身症状。舌红,舌苔黄或黄腻,脉 滑数或浮数。 证机概要——风湿热邪壅滞经脉,气血闭阻 不通。 治法——清热通络,祛风除湿。 代表方——白虎加桂枝汤合宣痹汤加减。

三、证治分类

1、风寒湿痹 (1)行痹 主症:肢体关节.肌肉疼痛酸楚,屈伸 不利,可涉及肢体多个关节,疼痛呈游走 性 伴随证:可见有恶风,发热等表证。舌 苔薄白,脉浮或浮缓。 证机概要——风邪兼夹寒湿,留滞经脉, 闭阻气血。 治法——祛风通络,散寒除湿。 代表方——防风汤加减。

防风、麻黄

祛风散寒,解肌通络止痛 方 桂枝、葛根 当归 养血活血通络; 解 茯苓、生姜 健脾胜湿,调和营卫 大枣、甘草 加减:

二、鉴别诊断

痹证 痿证

疼痛

活动 肌肉

以关节疼痛为主

疼痛影响活动 一般无肌肉萎缩,因疼痛 或关节僵直不能活动

无疼痛,肢体软 弱无力

无力运动 有肌肉萎缩

三、相关检查

1、 病变相关部位的骨关节x线和CT等影像学 检查; 2、抗 “O”,红细胞沉降率,C—反应蛋白, 黏蛋白、血清免疫球蛋白、类风湿因子、 血清抗核抗体,血清蛋白电泳、血尿酸盐 以及关节镜等检查; 3、心电图、有关血清酶及心脏彩色超声多普 勒等检查。

第七章 肢体经络病症

第一节 痹证

目的要求

1、掌握痹证的诊断依据、治疗原则及辩 证施治。 2、熟悉痹证的病因病机和发病机理,以 及鉴别诊断。 3、了解痹证的概念、范围

[概 述]

一、定义

风,寒,湿,热等邪气闭阻经络,影 响气血运行,导致肢体筋骨、关节、肌肉 等处发生疼痛、重着、酸楚、麻木,或关 节屈伸不利,僵硬,肿大,变形等症状的 一种疾病。