功过是非曾国藩

曾国藩

军队配置:

• 军分陆军、水师两种。 • 其营制主要采用明代著名军事家戚继光 《纪效新书》和《练兵实纪》中的“束伍” 成法。 • 具体配置:陆军每营五百人(营官一员、 哨官四员在外),十人为队,队有什长;八 队为哨,哨有哨长,统以哨官;四哨为营, 辖以营官;余为亲兵,直辖于营官。各队 以抬枪、刀矛、小枪等长短兵器配合作 战。水师每营五百人(营官一员、哨官三 十员在外),有长龙八艘,每艘二十四人; 舢板二十二只,各十四人。每船为一哨, 设哨官;哨官之上,辖以营官。船只各有 火炮,但仍配小枪刀矛,以备近战。

小组总结:

曾国藩的是非功过就让历史学家去考究,而我们最应该铭记、 学习的应该是伟大人物的光辉品质,在我们的生活与工作中 去感悟并思考他们的一言一行。 最后,让我们以一副对联评价结束本次对曾国藩的PPT演讲:

立德立功立言三不朽, 为师为将为相一完人。

谢谢观赏

1864年湘军攻陷南京后,迁往南京,后 并入金陵机器制造局。该所的创办,是 晚清近代军事工业和中国近代工业的发 轫。 所内“全用汉人,未雇洋匠”

“恬吉”号

江南机器制造总局成立于1865年9 月20日的上海,由曾国藩规划, 后由李鸿章实际负责,是清朝洋 务运动中成立的军事生产机构, 为晚清中国最重要的军工厂,是 清政府洋务派开设的规模最大的 近代军事企业,也是江南机器制 造总局早期厂房,近代最早的新 式工厂之一。为江南造船厂的前 身。

作战战法:

明主客 扎营行军 看地形 制江权

大战“太平军”

• • • • • • • • • • 1854年2月,整装待发,挥师北上。 5月即败,投水自尽,被部下所救。 7月25日,重整水陆,攻陷岳州。 10月14日取武昌。 12月2日,攻陷田家镇。 1855年2月12日夜, 石达开总攻湘军水营,打得湘军溃不 成军,曾国藩打算策马赴敌以死,被部下劝乃止。 1856年9月2日,洪秀全与杨秀清内讧,史称“天京事变”, 1857年2月20日,丁父忧,奔丧守制。 1858年5月19日,攻陷九江。 1859年,拟四路进兵安庆之策。

论曾国潘的是非功过

论曾国潘的是非功过“愚意所谓本源者,倡学而已矣。

博学如基础,今人无学,故基础不厚,进惧倾记。

愚于近人,独服曾文正,观其收拾洪杨一役,完满无缺。

使以今人易其位,其能如彼之完满乎?”毛主席曾经说的话,他说的他所佩服的人正是曾国藩。

曾国藩,生于1811年11月26日,逝于1872年3月12日,初名子城,字伯函,号涤生,谥文正,汉族,出生于湖南长沙府湘乡县杨树坪(现属湖南省娄底市双峰县荷叶镇)。

晚清重臣,湘军的创立者和统帅。

清朝战略家、政治家,晚清散文“湘乡派”创立人。

晚清“中兴四大名臣”之一,官至两江总督、直隶总督、武英殿大学士,封一等毅勇侯,谥曰文正。

可是他在我国近代史的功与过却有争议了,曾国藩,一个在中国近代史上引人注目却又颇有争议的人物。

他既是镇压太平天国的元凶,又是洋务运动的倡导者;既是一些人口中的“卖国贼”,又是晚清“同志中兴”的制造者,同时被清政府称为“学有本源,器成远大,忠诚体国,节劲凌霜”,并在中国文学史上占有一定的学术地位。

虽然,晚清时代离我们很近,但不得不承认,作为一个理科生的我,对这一时期的历史的总体认识,都只是建立在中学以及现在所学的近现代历史课本和一些影视资料之上。

所以,对于我来说,这一段历史非常模糊。

只是简单的知道,当时的晚清政府由于统治者的软弱无能,就像一只待宰的羔羊,而贪婪又残忍的帝国主义国家们就像一只饥饿又凶残的狼,时刻准备着趁其不备之时向清政府猛扑过来。

所以说,那是一个动荡不安的年代,于是,正如:时势造英雄,那时候出了很多的英雄与枭雄,而曾国藩便是这些人物中的一个。

嘉庆十六年,曾国藩出生于湖南长沙府湘乡荷叶塘白杨坪的一个普通耕读家庭。

兄妹共有九人,曾国藩为长子。

曾国藩自幼虽笨,但勤奋好学,6岁入塾读书。

岁能读八股文、诵五经,14岁能读《周礼》《史记》等文选,同年参加长沙的童子试,成绩列为优等。

父麟书,有田产,不专心耕种,醉心功名,但是考童试7次都落榜,后来就设馆授徒。

曾国藩的生平事迹及人物评价_描写作文

曾国藩的生平事迹及人物评价曾国藩,中国近代政治家、战略家、理学家、文学家。

他建造了中国第一艘轮船,建立了第一所兵工学堂,印刷翻译了第一批西方书籍,安排了第一批赴美留学生。

可以说是中国近代化建设的开拓者。

下面是橙子跟大家分享的曾国藩生平事迹及评价,欢迎大家来阅读学习~曾国藩的人物生平 1.组建湘军1851年(咸丰元年)1月,洪秀全在广西桂平金田村组织起事。

5月,曾国藩在刘蓉、罗泽南等人的推动下,上《敬陈圣德三端预防流弊疏》批评咸丰皇帝。

咸丰帝没有读完,就愤怒地将奏折摔到了地上,立刻召见了军机大臣要定他的罪,若非祁寯藻、季芝昌等人苦苦为他求情,他很可能陷于不测之罪。

曾国藩了解这一情况后,心里非常紧张,立刻对此次谏争之举上奏自责,从此再不敢对皇帝本人和朝廷的根本决策说长道短。

1852年(咸丰二年),曾国藩因母丧在家。

这时太平天国运动已席卷半个中国,尽管清政府从全国各地调集大量八旗军、绿营官兵来对付太平军,可是这支腐朽的武装已不堪一战。

因此,清政府屡次颁发奖励团练的命令,力图利用各地的地主武装来遏制太平军势力的发展,这就为曾国藩的湘军的出现,提供了一个机会。

1853年(咸丰三年),借着清政府急于寻求力量镇压太平天国的1 / 17时机,他因势在其家乡湖南一带,依靠师徒、亲戚、好友等复杂的人际关系,建立了一支地方团练,称为湘勇。

8月,曾国藩获准在衡州练兵,“凡枪炮刀锚之模式,帆樯桨橹之位置,无不躬自演试,殚竭思力” ,并派人赴广东购买西洋火炮,筹建水师。

在团练湘勇期间,他严肃军纪,开辟新的军队,他先后将5000人的湘勇分为塔、罗、王、李等十营,先后将团练地点由长沙迁至湘潭,避免与长沙的绿营发生直接矛盾。

2.大战太平军1854年(咸丰四年)2月,湘军倾巢出动,曾国藩发表了《讨粤匪檄》。

在这篇檄文里,他声称太平天国运动是“ 荼毒生灵”,“举中国数千年礼义人伦诗书典则,一旦扫地荡尽。

此岂独我大清之奇变,乃开辟以来名教之奇变,我孔子、孟子之所痛哭于九泉”,接着号召“凡读书识字者,又乌可袖手安坐,不思一为之所也”,其站在了道德的制高点,故动员了当时广大的知识分子参与到对太平军的斗争当中,为日后的胜利打下了坚实的基础。

曾国藩的生平事迹及人物评价

曾国藩的生平事迹及人物评价曾国藩,中国近代政治家、战略家、理学家、文学家。

他建造了中国第一艘轮船,建立了第一所兵工学堂,印刷翻译了第一批西方书籍,安排了第一批赴美留学生。

可以说是中国近代化建设的开拓者。

下面是店铺跟大家分享的曾国藩生平事迹及评价,欢迎大家来阅读学习!曾国藩的人物生平1.组建湘军1851年(咸丰元年)1月,洪秀全在广西桂平金田村组织起事。

5月,曾国藩在刘蓉、罗泽南等人的推动下,上《敬陈圣德三端预防流弊疏》批评咸丰皇帝。

咸丰帝没有读完,就愤怒地将奏折摔到了地上,立刻召见了军机大臣要定他的罪,若非祁寯藻、季芝昌等人苦苦为他求情,他很可能陷于不测之罪。

曾国藩了解这一情况后,心里非常紧张,立刻对此次谏争之举上奏自责,从此再不敢对皇帝本人和朝廷的根本决策说长道短。

1852年(咸丰二年),曾国藩因母丧在家。

这时太平天国运动已席卷半个中国,尽管清政府从全国各地调集大量八旗军、绿营官兵来对付太平军,可是这支腐朽的武装已不堪一战。

因此,清政府屡次颁发奖励团练的命令,力图利用各地的地主武装来遏制太平军势力的发展,这就为曾国藩的湘军的出现,提供了一个机会。

1853年(咸丰三年),借着清政府急于寻求力量镇压太平天国的时机,他因势在其家乡湖南一带,依靠师徒、亲戚、好友等复杂的人际关系,建立了一支地方团练,称为湘勇。

8月,曾国藩获准在衡州练兵,“凡枪炮刀锚之模式,帆樯桨橹之位置,无不躬自演试,殚竭思力” ,并派人赴广东购买西洋火炮,筹建水师。

在团练湘勇期间,他严肃军纪,开辟新的军队,他先后将5000人的湘勇分为塔、罗、王、李等十营,先后将团练地点由长沙迁至湘潭,避免与长沙的绿营发生直接矛盾。

2.大战太平军1854年(咸丰四年)2月,湘军倾巢出动,曾国藩发表了《讨粤匪檄》。

在这篇檄文里,他声称太平天国运动是“ 荼毒生灵”,“举中国数千年礼义人伦诗书典则,一旦扫地荡尽。

此岂独我大清之奇变,乃开辟以来名教之奇变,我孔子、孟子之所痛哭于九泉”,接着号召“凡读书识字者,又乌可袖手安坐,不思一为之所也”,其站在了道德的制高点,故动员了当时广大的知识分子参与到对太平军的斗争当中,为日后的胜利打下了坚实的基础。

曾国藩的评价问题

曾国藩的评价问题关于曾国藩在太平天国中和洋务运动中的功过是非是非问题,在史学界一直是广泛关注的问题,也是学生们关注的问题。

1、曾国藩的简要情况介绍1811-1872,号涤生,谥号文正。

汉族,湖南省长沙府湘乡县人。

晚清重臣,湘军的创立者和统帅者。

清朝军事家、理学家、政治家、书法家、文学家,晚清散文“湘乡派”的创立人。

中进士留京师后十年七迁,连升十级,37岁任礼部侍郎,官至二品。

紧接着创见因母丧返乡,恰逢太平天国巨澜横扫湘湖大地,他因势在家乡拉起了一支特别的民团湘军,历尽艰辛为清王朝平定了天下,被封为一等勇毅侯,成为清代以文人而封武侯的第一人,后历任两江总督、直隶总督,官居一品,死后被谥“文正”。

曾国藩所处的时代,是清王朝由乾嘉盛世转而为没落、衰败,内忧外患接踵而来的动荡年代,由于曾国藩等人的力挽狂澜,一度出现“同治中兴”的局面,曾国藩正是这一过渡时期的重心人物,在政治、军事、文化、经济等各个方面产生了令人注目的影响。

这种影响不仅仅作用于当时,而且一直延至今日。

从而使之成为近代中国最显赫和最有争议的历史人物。

2、后人对他的评价作为中国近代史上最重要的人物之一,百年来,后人对曾国藩的评价可谓仁者见仁,智者见智,褒贬不一。

民国著名的清史学家萧一山在《清代通史》中将曾国藩与左宗棠对比:“国藩以谨慎胜,宗棠以豪迈胜。

”梁启超称“吾谓曾文正集,不可不日三复也。

”梁启超在《曾文正公嘉言钞》序内指曾国藩“岂惟近代,盖有史以来不一二睹之大人也已;岂惟我国,抑全世界不一二睹之大人也已。

然而文正固非有超群绝伦之天才,在并时诸贤杰中,称最钝拙‘其所遭值事会,亦终生在指逆之中;然乃立德、立功、立言三不朽;所成就震古铄今而莫与京者,其一生得力在立志自拔于流俗,而困而知,而勉而行,历百千艰阻而不挫屈,不求近效,铢积寸累,受之以虚,将之以勤,植之以刚,贞之以恒,帅之以诚,勇猛精进,坚苦卓绝……。

”中国现代史上两位著名人物毛泽东和蒋介石都高度评价过曾国藩。

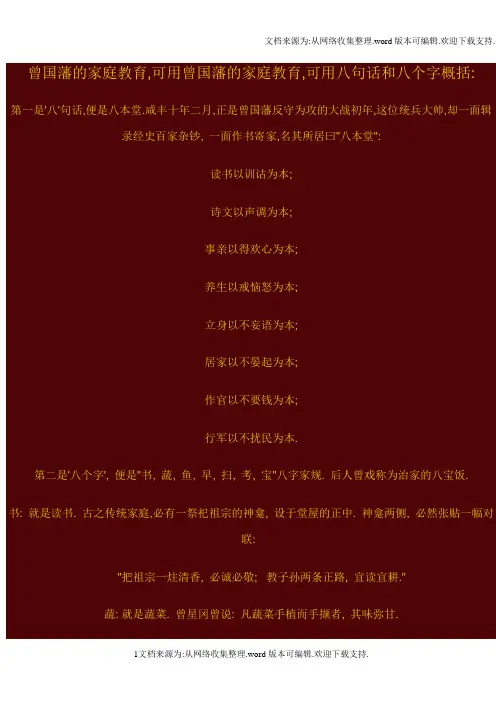

曾国藩的家庭教育

曾国藩的家庭教育,可用曾国藩的家庭教育,可用八句话和八个字概括:第一是'八'句话,便是八本堂.咸丰十年二月,正是曾国藩反守为攻的大战初年,这位统兵大帅,却一面辑录经史百家杂钞, 一面作书寄家,名其所居曰"八本堂":读书以训诂为本;诗文以声调为本;事亲以得欢心为本;养生以戒恼怒为本;立身以不妄语为本;居家以不晏起为本;作官以不要钱为本;行军以不扰民为本.第二是'八个字', 便是"书, 蔬, 鱼, 早, 扫, 考, 宝"八字家规. 后人曾戏称为治家的八宝饭.书: 就是读书. 古之传统家庭,必有一祭祀祖宗的神龛, 设于堂屋的正中. 神龛两侧, 必然张贴一幅对联:"把祖宗一炷清香, 必诚必敬; 教子孙两条正路, 宜读宜耕."蔬: 就是蔬菜. 曾星冈曾说: 凡蔬菜手植而手撷者, 其味弥甘.鱼: 鸢飞戾天, 鱼跃于渊, 天机活泼, 正是一种兴旺气象.猪: 粮多猪多, 自给自足.早: 就是早起, 日出而作, 日落而息.扫: 就是扫除, 包括洒洗.考: 就是祭祀.宝: 就是善待亲族邻里.曾国藩常常教训儿子说:“予不愿大官,但愿为读书明理之君子,富贵功名,皆有命定;学为圣贤,全由自己做主。

”“官阶日益进,心忧日益深。

”清代学者纪晓岚的这句话,曾国藩大概体会得尤其独特,在别人或许会觉得虚伪,在曾国藩却句句是泪!曾国藩说他“无处不忧心,无日不惧祸”,“所过之处,千里萧条,民不聊生”,他一定体会到了曹操写作“白骨露于野,千里无鸡鸣”时的心境,不然,他能说出这样的话吗?处在乱世,身居高位,掌握着广大军民的生杀大权,几乎是人生的一大不幸。

曾国藩觉得自己才识浅薄,却久居高位,为了避免大灾大难,所以他才兢兢业业,不图安逸,崇尚勤俭,讲求廉矩。

他以为只有这样才是载福之道。

这是人人都可以做,但不是人人都愿意做到的事。

这正如赵鼎所说:“凡在仁宫,以廉矩为本。

应当还历史的曾国藩以真相——谨与梁绍辉先生商榷

境” 。笔者 主张 , 曾 国藩这样 复 杂历史 人 物 的评价 , 对 首先 应 当“ 在近 代历 史 背 景和 时 代环 境 下 , 过 全 面 站 通 分 析考 察 , 出他与 他 的前人 和 同时 代 人相 比提 供 了什 么新 的 东西 ” 同时 , 究历 史 不 是 为 了重 复历 史 。 指 。 研

“ 在研究历史人物思想言行的过程 中, 需要 我们站在今人 的视角去分析考察造成历史人物功过是非 的深层 的思想文化因素在哪里 , 寻找可资借鉴吸取 的经验教训所在。 _综合起来是这样几层意思: ”2 一是研究 曾国 藩 这样 的历 史人 物 , 先 必须站 在 当时所 处 的 时代 立 场 , 首 去分 析 评判 他 所起 的历史 作 用 , 这才 谈 得 上 客观 科 学评 价 曾 国藩 ; 是研 究 曾 国藩 这样 的历 史人 物 , 二 还应 “ 在 今人 的视角 ”, “ 站 即 梁文 ” 强 调 的 “ 在今 日所 所 站 处 时代 的立 场 ” 去指 出 曾国藩生 平思 想 言行 中的消极 作用 , , 缺点 甚或 过 错 。三是 研 究 曾国藩这 样 的历 史 人 物, 还应 站在 当时所处 时代 和今 日所 处 时 代两 者 相 结 合 的立 场 , 梳理 、 去 总结 和 分 析 、 察 造成 曾 国藩 功 过 考 是非 的深层的思想文化因素在哪里。只有做到这一点 , 我们研究曾国藩才有价值 , 才有可资借鉴 的经验教 训所言。因为, 曾国藩和他那个时代虽已成为 了历史陈述 , 但作为昨 日中国历史下产生 的曾国藩 , 的生平 他 思想 言行 在许 多方 面 还与今 人 发生着 或 多 或 少 的联 系 , 肯 定 他 在 当 时历 史 条 件 和 时代 环 境 下 , 在 比他 的前 人 和同 时代人 提供 了新 的东 西 的 同时 , 出其 “ 如 果这 样 做 就更 好 了”, 指 你 这就 可 以使今 人 避 免重 复 前 人 的 过错 , 这就 是 我们 研究 曾国藩等历 史人 物 所要 达到 的 目的 , 可 以避 免 如 “ 文 ” 出的 “ 就 梁 指 站在 曾 国藩 本 人 的 立场 , 乃至充当曾国藩的 ‘ 异代知 已” 的不客观、 ’ 不科学现象的发生。 还 须 指 出的是 ,梁 文 ” 出的“ 在今 日所 处时代 的立 场 ” 观点 , 于 曾 国藩 等历史 人 物 的研 究 , “ 提 站 的 对 其结 论 很难 做 到 客观 、 科学 。 因为 , 站 在今 日所 处 时代 的立 场 ” 而 不顾 及 历 史人 物所 处 时代 的立 场 , 仅 缺 只“ , 不 乏用历史唯物主义的原则与标准来分析评判历史人物的功过是非 , 更谈不上从思想文化上探寻造成其功过 是非的深层原因 , 而研究 曾国藩等历史人物的价值也就不复存在 了。正是从“ 日 今 所处时代的立场” 出发 , “ 梁文” 认为曾国藩“ 其为人之残忍好杀 , 却超 过了任何一个军事家 ” 。文章并列举 曾国藩 自诩“ 以杀人 为 业 ” 反复教诲其弟曾国荃等“ 、 克城 以多杀为妥” 还以亲信幕僚赵烈文所记安庆一战,太平军伤亡精锐三万 , “ 余 人 , 中死 于攻 战者万余 人 , 陷后 被 杀 者 万余 人 , 俘 或 投 降 后 被 杀 者 又 万余 人 ” 证 , 称 曾 国藩 是 其 城 被 为 指 “ 杀人魔王” 。不过 ,梁文 ” “ 所列材料 , 尽管都有事实依据 , 但不全面。从更完整事实依据而言 , 曾国藩对“ 以 杀 人 为业 ” 多有 苦衷 , 自言是 迫 不得 已 , 且还 有一个 发 展 过程 , 内心多 所 自责 , 且在 攻 城掠 地 时 尽可 并 而 其 而 能做到少杀人、 造孽” 少“ 。如率湘军出师东征之初 , 曾国藩即劝导诸弟 “ 切不宜干涉军政。 因为“ ” 带勇之事 , 千难万难 , 任劳任怨 , 受苦受惊 , 一经 出头 , 则一二三年不能离此苦恼。 【 当得知其弟在此前 已参与 团练 的 ”3 消 息后 , 就去 信反 复 叮 嘱“ 他 嗣后 总 以不带 勇 为妙 。吾 阅历 二年 , 此 中构 怨之 事 、 知 造孽 之端 不一 而 足 , 不 恨 得与诸弟当面一一缕述之也 。 此后 , ” 曾国藩虽认为“ 已带兵 , 既 自以杀贼为 志, 何必以多杀人为悔 ? [ 但 ”5 仍告诫其弟 , 对太平军与地 方哥老会要加 以区别对待 : 哥老会之事 , 意不必 曲为搜求 ” “ “ 余 ; 即明知其哥老 会, 唤到密室 , 恳切劝谕, 令其首悔而贷其一死 。 他特别劝导 曾国荃说 :吾家兄弟带兵, ” “ 以杀人为业 , 择术 已自不慎 , 惟于禁止扰 民、 解散胁从、 保全乡官三端痛下工夫 , 庶几于杀人之 中寓止暴之意 。 【 为此 , ”7 他特别 告诫 曾国荃及湘军将领 , 注意尽量少扰百姓 , 并制订出《 爱民歌》 等通俗易懂而又含意深刻 的规条在湘军 中 广 为散 发 。他还说 : 行军本 扰 民之 事 , 刻刻 存爱 民之 心 ” L ‘ 辈不 幸 生 当 乱世 , “ 但 ;8‘ 吾 J 又不 幸 而带 兵 , 日以杀 人 为事 , 为寒心 , 时时存 一爱 民之念 , 可 惟 庶几 留心 田以饭 子 孙 耳 。 当他 看 到 战争所 及 各 地 萧 条 景 象后 , ” 并非 如 “ 梁文 ” 言 以“ 所 市场人 肉价 多 少 钱一 斤 作 为谈 资 ” “ 样 心

曾国藩是好人还是坏人

曾国藩是好人还是坏人范文一:曾国藩是好人还是坏人?这是一个让人们争论不休的问题。

但从我个人角度来看,在我的很多阅读和研究中,曾国藩是一个有利益冲突的人,并非完全好人或者坏人。

首先,曾国藩的早期生涯非常光辉。

他在少年时期就展示了超群的才华和领导能力,在军事领域的表现也很出色。

这些经历让他成为一个备受尊敬的人,也帮助他赢得了后来的成功。

然而,在他的政务生涯中,曾国藩更多的是在平衡各项利益。

他的主要目标是保护他的家族和家庭,同时试图在清朝政府中争取更大的权力和地位。

他对于政策的执行并不是非黑即白的,而是经常取决于他的个人利益和政治偏好。

这些问题并不表明曾国藩企图欺骗和伤害他的同胞,但它表明了他在决策时具有复杂的动机和考虑。

在我看来,曾国藩并不是一个完美的人,但也绝不是一个完全糟糕的人。

写作重点:本文通过客观地分析曾国藩的人物形象,既展示了他的优点,也坦诚地纠正了他的缺点,这符合了写作的客观性原则。

用词分析:本文用了较少的修辞手法,更注重逻辑的清晰性和文字的简洁明了。

这种文风展示了作者的扼要表述和条理性的写作风格。

范文二:曾国藩是好人还是坏人?这是一个让人们众所周知的问题,但我认为答案比较复杂,我们需要在情境下理性地进行评估。

事实上,曾国藩是在一些方面做得比较好的人。

他在南方的反叛势力中,包括太平天国起义和捻军起义,都表现出出色的军事才能。

此外,他精通文学、法律等多个学科领域,也使他成为一个十分杰出的人物。

然而,曾国藩并不是一个完美无缺的人物。

作为一个官员,他经常不遵守法律,经常和其他人贿赂。

此外,他在广西剿灭少数民族暴动中,屠杀了大量的当地居民。

这些行为为他在历史上留下了严重的污点。

取决于从哪个角度去看,曾国藩可能会被看成是一个好人或者坏人。

在我看来,评估一个人的历史角色是非常主观的结果。

我们需要考虑当时的情境,历史背景以及其他相关因素,才能做出一个更加准确的结论。

写作重点:本文秉持了客观立场,透过展示曾国藩的优点和缺点并将它们纳入到相关背景和情境中,达到了评估他的人物形象的更全面和准确的目的。

曾国藩到底是好人还是坏人

曾国藩到底是好人还是坏人总体而言:功大于过!虽然按阶级立场或者狭隘的民族主义立场,曾国藩是有过的,而且这个过很大,因为曾国藩在打倒太平天国中发挥了重大的作用,所以,曾国藩的过失或者罪责是延续了封建社会,延续了满族人主政的清朝。

但从国家利益而言,他是功不可没的大功臣;他促进了国民经济的发展,强大了军事力量,影响了后来的知识分子;例外,曾国藩的文才也很出色,为后世留下了一笔财富;如果不是因为乱世,也许他会成为一个像鲁迅一样的文人让人永远记住;但他用他的方式为祖国贡献了自己的力量,同时影响了整个中国。

因此他的一生应该是功大于过。

史学界从不同的视角对历史人物曾国藩进行评价,自然会出现不同的意见,但所有的评价最终都应归结到这样一个标准上来:研究对象的思想理论与实践是否有利于社会历史的发展与进步,他是否能向社会提供比前辈更多的东西。

立足于这个标准,正确评价曾国藩还应客观地解决三个问题。

其一,对金田起义的辩证评价;其二,曾国藩在"洋务运动"中是创新思想的提出者还是实践者?其三,曾国藩在学术、道德、文章等方面的成就是否超越了前人?只有对以上三个关键性问题作实事求是的分析,才能将曾国藩研究向更深层次推进。

曾国藩(1811--1872年)是中国历史上最有影响的人物之一,他从湖南双峰一个偏僻的小山村以一介书生入京赴考,中进士留京师后十年七迁,连升十级,37岁任礼部侍郎,官至二品。

紧接着创见因母丧返乡,恰逢太平天国巨澜横扫湘湖大地,他因势在家乡拉起了一支特别的民团湘军,历尽艰辛为清王朝平定了天下,被封为一等勇毅侯,成为清代以文人而封武侯的第一人,后历任两江总督、直隶总督,官居一品,死后被谥“文正”。

曾国藩所处的时代,是清王朝由乾嘉盛世转而为没落、衰败,内忧外患接踵而来的动荡年代,由于曾国藩等人的力挽狂澜,一度出现“同治中兴”的局面,曾国藩正是这一过渡时期的重心人物,在政治、军事、文化、经济等各个方面产生了令人注目的影响。

曾国藩的家庭教育

曾国藩的家庭教育,可用曾国藩的家庭教育,可用八句话和八个字概括:第一是'八'句话,便是八本堂.咸丰十年二月,正是曾国藩反守为攻的大战初年,这位统兵大帅,却一面辑录经史百家杂钞, 一面作书寄家,名其所居曰"八本堂":读书以训诂为本;诗文以声调为本;事亲以得欢心为本;养生以戒恼怒为本;立身以不妄语为本;居家以不晏起为本;作官以不要钱为本;行军以不扰民为本.第二是'八个字', 便是"书, 蔬, 鱼, 早, 扫, 考, 宝"八字家规. 后人曾戏称为治家的八宝饭.书: 就是读书. 古之传统家庭,必有一祭祀祖宗的神龛, 设于堂屋的正中. 神龛两侧, 必然张贴一幅对联:"把祖宗一炷清香, 必诚必敬; 教子孙两条正路, 宜读宜耕."蔬: 就是蔬菜. 曾星冈曾说: 凡蔬菜手植而手撷者, 其味弥甘.鱼: 鸢飞戾天, 鱼跃于渊, 天机活泼, 正是一种兴旺气象.猪: 粮多猪多, 自给自足.早: 就是早起, 日出而作, 日落而息.扫: 就是扫除, 包括洒洗.考: 就是祭祀.宝: 就是善待亲族邻里.曾国藩常常教训儿子说:“予不愿大官,但愿为读书明理之君子,富贵功名,皆有命定;学为圣贤,全由自己做主。

”“官阶日益进,心忧日益深。

”清代学者纪晓岚的这句话,曾国藩大概体会得尤其独特,在别人或许会觉得虚伪,在曾国藩却句句是泪!曾国藩说他“无处不忧心,无日不惧祸”,“所过之处,千里萧条,民不聊生”,他一定体会到了曹操写作“白骨露于野,千里无鸡鸣”时的心境,不然,他能说出这样的话吗?处在乱世,身居高位,掌握着广大军民的生杀大权,几乎是人生的一大不幸。

曾国藩觉得自己才识浅薄,却久居高位,为了避免大灾大难,所以他才兢兢业业,不图安逸,崇尚勤俭,讲求廉矩。

他以为只有这样才是载福之道。

这是人人都可以做,但不是人人都愿意做到的事。

这正如赵鼎所说:“凡在仁宫,以廉矩为本。

- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。

- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。

- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

功过是非曾国藩

---读曾国藩有感

[内容摘要] 中兴名臣曾国藩,生时叱咤风云,功勋卓著;死后却成为数百年来争议不断的人物。

是什么让他飞黄腾达,成就一生?是什么让他大权在握,傲视群雄?又是什么,让这位不可一世的文臣名将惹来永不停息的争论?是历史的巧合,还是历史的玩笑?让我们解读这位一生传奇的人物。

[关键词] 中兴名臣太平天国是非功过

清朝末年,列强侵略,社会动乱,百姓暴乱,统治中国两千多年的封建统治风雨飘摇.中国历史运行的巨轮在这个时候出现了巨大的转折,一个新兴的时代呼之欲出.

正是这样的时代也是出英雄的时代,“时势造英雄”。

在中国历史的这个转折点上就走出了一个又一个永载史册的名字.他们生前叱咤风云,死后亦是风光无限。

曾国藩就是这样的人物。

“满清重臣”,“中兴名臣”,这些便是后人对曾国藩的评价。

若左宗棠是“焊将”、李鸿章是“名臣”、那么曾国藩便是“圣相”!一个“圣”字,道尽了他一生的荣耀。

他之于大清便是半个江山,应该说他创造了一个时代,一个他的时代。

那么,他究竟是一个怎么样的人物?

曾国藩生于1811年,名子城,又名国藩,字伯涵,号涤生。

出生于湖南长沙府湘乡县,他科甲出身,后又授翰林院检讨,开始了漫长的仕宦生涯。

1847年即超擢为内阁学士兼礼部侍郎,1849年又升

授礼部右侍郎,此后九年中,遍兼兵、工、刑、吏各部侍郎,掌管机枢军政大事,十年七迁,连跃十级,从七品一跃而为二品大员,创造了清廷任官的奇迹。

而铸造曾国藩政治生涯顶峰的就是剿杀席卷全国的太平天国运动。

综观曾国藩的一生,他以儒家“正心、诚意、修身、齐家、治国、平天下”的训示严格砥砺自己,他一面笃于修身,精研理学,格物致知,雅好诗文,自成一格;一面又适应时势的要求,探讨解决内忧外患的治国方略,同时接受近代西方文化的影响,倡导洋务。

曾国藩的一生是和镇压太平天国革命运动分不开的,他1853年借助清政府给予寻求力量镇压太平天国的时机,在其家乡湖南一带,依靠师徒、亲戚、好友等复杂的人际关系,建立了一支地方团练,称为湘军。

作为一支地方官僚的私人武装,湘军在军事素质落后的清朝武装力量中成为中国南方地区与太平天国军事力量作战的主力之一。

他治军有方,率领着他的湘军与太平天国军交战无数,终于战胜了这个有史以来中国最大的农民起义,从此名望大增,一度成为满清政府举足轻重、响当当的人物,就连李鸿章、左宗棠都喊他老师。

应该说曾国藩的一生是充满传奇而理应为人称道的。

然而似乎所有的英雄都会受到非议,曾国藩也不例外。

曾国藩所处的时代,是清王朝由乾嘉盛世转而为没落、衰败,内忧外患接踵而来的动荡年代,由于曾国藩等人的力挽狂澜,一度出现“同治中兴”的局面,曾国藩正是这一过渡时期的重心人物,在政治、军事、文化、经济等各个方面产生了令人注目的影响。

这种影响不仅

仅作用于当时,而且一直延至今日。

从而使之成为近代中国最显赫和最有争议的历史人物。

从90 年代开始,在中国思想文化界便出现了一个研究、评论曾国藩的热潮。

当前,这个热潮已波及到历史学、哲学、文学、艺术等各领域,并广泛影响到政界和工商界,被人们成为“曾国藩热”,或“曾国藩现象”。

中国有一句老话,叫做“盖棺论定”。

意思是说,一个人活着,生命没有完结,还要从事社会活动,因此,无法对他作出定评;只有在死去之后,才可能对他一生的是非功过作出定论。

然而事实上,有些人死后也难以“盖棺论定”。

这在中国历史上颇不乏其人,曾国藩可算是一个典型.

不管曾国藩生前多么叱咤风云、功高无人堪比,他死后这120 多年来,人们对他的评说却褒贬异词,大毁大誉。

有人推崇他是“中兴名臣”、“理学宗师”;有人指斥他是“汉奸、刽子手、卖国贼”。

誉者奉为“完人”、“圣哲”.推崇备至;毁者切齿痛恨,口诛笔伐,全盘否定。

在中国近代史研究新体系建立后的半个多世纪以来,曾国藩主要是以“汉奸、刽子手、卖国贼”而被载入史册的。

尤其在“文化大革命”的十年动乱时期,四人帮为了篡党夺权,大搞影射史学,把一部中国近代史歪曲篡改为儒法斗争史的继续,曾国藩除了“汉奸、刽子手、卖国贼”的几顶帽子外,又被列为近代大儒,成了被打倒的对象而大加挞伐,真是被打翻在地又踏上了千万只脚

那么曾国藩的功过是非到底如何评价呢?

其实不管怎么样,不管曾国藩被后人如何评价,我们都该客观全面的去看待他富有传奇的一生。

他到底功大于过、还是过大于功;有功无过还是有过无功,我们都要客观评价。

历史是客观存在的,但历史作为一门科学是有阶级性的,历史学家是分属于不同阶级的。

站在不同的阶级立场,出于不同的政治目的,运用不同的观点和方法,即使对同一个历史人物也会得出不同以致截然相反的论断。

评价曾国藩出现的大毁大誉,就是由于论者出于阶级的、政治的目的和人为的需要,对曾国藩进行任意改塑的结果。

马克思主义历史科学要求历史家分析、研究社会历史,不能离开时间、地点和条件,不能借古人古事说今人今事,随意作历史类比,任意改塑历史人物。

否则,便背离了科学地观察社会历史的根本要求。

把曾国藩的一生描绘为“汉奸、刽子手、卖国贼”的一生,其原意和出发点是为国民党、蒋介石的对内屠杀、对外妥协照镜子,企图借古人曾国藩说今人蒋介石。

这实际上恰恰犯了借古说今、历史类比的大忌而违背了历史主义原则。

当年清朝统治者及其文人推崇曾国藩为“中兴第一名臣”,把他美化、渲染成“圣哲”、“完人”,是出于政治需要的人为改塑;同样,今天把曾国藩指斥为“汉奸、刽子手、卖国贼”,也是出于政治目的的人为改塑。

都不符合历史事实。

我们需要的是冷静的总结历史经验和教训,排除“左”的和右的两种错误倾向的干扰,既不应把历史公案全盘翻转,重新抬出这位“中兴名臣”的僵尸,顶礼膜拜;也不该继续把他当成“汉奸、刽子手、卖国贼”打翻在地,让他永世不得翻身。

应该正确地运用马克思主义观

点和阶级分析方法去评论曾国藩。

要把他放在当时的历史条件下,全面研究考察他的思想言行,既要肯定他比前人提供那些新的东西,以便批判地借鉴和继承;又要分析其历史的和阶级的局限性,指出其不足、缺点和错误。

不溢美,不苛求,对他一生的功过是非,给以恰如其分的公正评价,还历史人物以本相。

看曾国藩风风雨雨,富于传奇的一生,其实我们不难得出对他的评价。

单看他的“正心、诚意、修身、齐家、治国、平天下”的训言,卓越的军事才华,灵活老成的政治手段,他的识人辨才,他的内政外交、广泛的影响,他的文学、为人处事之道……这些便可以让“圣相”曾国藩流芳百世,一代又一代的为后人敬仰与铭记。

无论是治国还是治家,这位“圣相”总是从容不迫,井然有序.

毛泽东年青时,曾对曾国藩倾服备至“独服曾文正”,现藏韶山纪念馆的光绪年《家书》中,数卷扉页上都有毛手书的“咏之珍藏”。

他曾说:曾国藩建立的功业和文章思想都可以为后世取法。

认为曾编纂的《经史百家杂钞》“孕群籍而抱方有”,是国学的入门书。

曾国藩治军最重视精神教育,毛一生很注意这点。

曾“爱民为治兵第一要义”。

毛建立红军之初便制定了《三大纪律,八项注意》。

蒋介石也多次告诫他的子弟僚属:“应多看曾文正,胡林翼等书版及书礼”,“曾文正家书及书礼......,为任何政治家所必读。

”他审订《曾胡治兵语录注释》时说:曾氏已足为吾人之师资矣。

在黄埔,他以曾国藩的《爱民歌》训导学生。

他说我认为曾、左能打败洪、杨是他们的道德学问、精神与信心胜过敌人。

然而有人认为曾国藩残酷镇压太平天国起义,即有人责其杀人过多,送其绰号「曾剃头」、「曾屠户」,在镇压太平天国运动中,和其弟弟有贪污行为。

处理天津教案不力,崇洋媚外,曾被辛亥革命后的部分革命党人斥之为「开就地正法之先河」,曾国藩在"天津教案"的作为证明, 曾国藩是汉奸,卖国贼.

曾国藩的评价在他死后,随时间的推移形成的鲜明的两极化对照不得不让我们好好想想其中的缘由.其实虽然曾国藩在那个年代处理一些事情会让人费解或者质疑,但这并不能形象甚至彻底颠覆他的地位和功劳.不管怎么样, 曾在洋务运动中却是有功劳的。

梁启超在《曾文正公嘉言钞》序内指曾国藩「岂惟近代,盖有史以来不一二睹之大人也已;岂惟我国,抑全世界不一二睹之大人也已。

然而文正固非有超群绝伦之天才,在并时诸贤杰中,称最钝拙;其所遭值事会,亦终生在指逆之中;然乃立德、立功、立言三不朽,所成就震古铄今而莫与京者,其一生得力在立志自拔於流俗,而困而知,而勉而行,历百千艰阻而不挫屈,不求近效,铢积寸累,受之以虚,将之以勤,植之以刚,贞之以恒,帅之以诚,勇猛精进,坚苦卓绝……」

正如有人说的,功过是非自有后人去评说,相信曾相在世时也决不会想到他死后会有那么多人去褒贬评价他.也许对于他来说,这一切也都不重要,重要的是他做了他该做的,做了他必须做的,这就够了,即便他知道后人会怎么去评价他,相信他也会一笑了之:你们又怎么了解我的心境,你们又怎能体会我的处境?是的,或许真是这样的,他临终前不

是给自己做了一个最后的评价吗?“倚天照海花无数,流水高山心自知”!

这便是一代名相的一生,这就是他发自肺腑的一声呐喊.

倚天照海花无数,流水高山心自知……

参考文献:

《曾国藩生平》《曾国藩与太平天国》

《历史长篇小说—曾国藩》作者:唐浩明

《曾国藩传》作者:马东玉,佚名.。