精选语文第四单元教案(马廷珍)

部编2019年秋八年级语文上册:第四单元15散文二篇教案

15* 散文二篇1.理解文章的主旨以及作者的感情。

(重点)2.了解文章的结构及揣摩文章的语言。

(难点)3.启迪学生树立正确的人生观、价值观。

1.朗读法;2.品读法;3.讨论探究法。

第1课时步骤一创设情境导入新课有人说,生命,伟大而神秘,丰富而奇妙,永久而不朽;也有人说,世上没有永恒的春天,亦没有永久的生命。

生命到底是怎么样的呢?下面让我们听听作者严文井的答案吧!步骤二自学互研自我感悟1.作者简介严文井,原名严文锦,1915年生,湖北武昌(今属武汉)人。

主要著作有《严文井散文选》《严文井童话集》《严文井童话寓言集》等,曾获全国少年儿童文艺创作奖、首届全国优秀散文杂文奖、第二次全国少年儿童文艺创作荣誉奖。

2.字词积累臼.齿(jiù) 牛犊.(dú) 茸.毛(róng)蔓.延(màn) 凋.谢(diāo) 洗涤.(dí)3.朗读课文,学生听读,注意语音语调,并勾画出不太理解的语句。

朗读指导:朗读时要注意语调的把握。

感情激烈处声音要响亮,情调应激昂;感情平静处要读得深沉些。

4.理清本文的写作思路。

本文先谈生命的易逝,欲扬先抑;再谈生命的永久,正面展开;最后联系现实生活,高唱生命的凯歌。

三个层次,条理清晰,章法井然。

步骤三合作探究交流展示一、再读课文,深入理解课文内容。

(1)文章第一段写什么?有什么作用?开篇从时光一去不复返,个人生命有限写起。

欲扬先抑,为下文赞美生命的不朽张本。

(2)第一段末尾写道:“我们都非常可怜!”为什么这样说?因为过去了的日子永不再回,智者对此也无能为力。

(3)作者用“地面上的小草”比喻什么?生命自身的神奇;生命流动着,永远不朽。

(4)如何理解生命的“分开”“合起”?“分开”是指生命的个体,每个生命个体是暂时的,终会消逝。

“合起”是大自然的生命的总称,它是永久的,永不凋谢。

(5)作者为什么赞美生命?因为它充满了希望,永不休止地繁殖着,蔓延着,随处宣示它的快乐和威势。

七语上册第四单元教案

不知过了多久,石头锋利的棱角变秃了,高傲的身躯变小了。溪水依然唱着歌儿,淙淙地流着……

15.给加点的字注音。

(1)棱角() (2)淙淙()

16.解释下列词语。

前赴后继:

17.文中连续用了三个词语“粉身碎骨”、“挺身向前”、“前赴后继”写出了

★语段研读 (一)5.用自己身体去温暖冻僵的蛇。 6.得到温暖却不报答,反而咬死救命恩人。 7.对比 不能怜悯恶人,否则就会受到恶人的伤害。 8.心理 动作 9.《郑人买履》、《揠苗助长》、《掩耳盗铃》、《智子疑邻》、《赫尔墨斯和雕像者》

(二)10.以后的祸患没有穷尽。11.放弃 恳求12.这一系列动作真实而自然地写出了农夫失掉爱子后的痛苦,表现了他对蛇的痛恨。 13.反问 增强了语气,说明了蛇拒绝和解态度很坚决。 14.不能。因为与没有改变邪恶本质的人是不能和平相处的。(如果答“能”,只要言之成理即可。)

全班同学对他们的复述进行评价。教师在此基础上进行点拨。复述时要抓住“血的教训”话的语气沉重一些。

三、合作探究 (8分钟)

(一)研读第一则寓言

1、浏览第一则寓言,此则寓言共三节,请分别用一句话把每节大意概括出来。

2、你认为农夫和蛇各有怎样的性格特点?

预设答案:农夫—善良,善恶不分

蛇—凶残,忘恩负义(恩将仇报)

第二课时

★基础在线

1.给加点字注音或根据拼音写汉字。

怜悯( ) 胸脯( )纠缠( )窜出( )

冻jiāng( ) pī开( ) 坟mù( )

2.文学常识。

⑴寓言,是用的故事寄寓的道理,给人以。寓言一般比较,故事的主人公可以是人,也可以是拟人化的或。

部编版九年级语文下册第四单元教案

部编版九年级语文下册第四单元教案13短文两篇【知识目标】1.积累词语:读准字音,记清字形,理解重点词语的意思。

2.理解两篇文章的读书观点,提高对读书目的、方法、作用的认识。

【能力目标】1.理清两篇文章的思路,理解作者的观点。

2.对比阅读,分析两篇文章的论证方式、方法,揣摩体会两文的语言风格。

3.初步学习驳论文的写法。

【德育目标】激发学生对读书的兴趣,积极引领学生读书,引导学生探讨正确的读书观。

1.真正理解两文的读书观点。

2.激发学生对读书的兴趣。

3.掌握两文的论证方法。

4.怎样正确理解“不求甚解”的含义。

5.学会比较阅读,分析两文论证方式的不同。

初步领会驳论文的写法。

一、导语设计十年寒窗,伴着馥郁的书香,我们一天天长大了。

说几句有关读书的名句:“读万卷书,行万里路。

”可否知道,我们为什么要读书?1.本文让你对读书有了哪些新的认识?结合课文,用自己的话谈一谈。

2.你在阅读中有什么疑难问题吗?大胆地说出来。

二、资料助读培根(1561-1626),英国哲学家、作家,出生贵族家庭。

剑桥大学毕业,后又学习法律,1618年任大理院院长,封为勋爵。

1621年因受贿为国会弹劾去职,此后居家著书。

1626年冬由于在野外试验雪的防腐作用而受寒致死。

《随笔》是其文学方面的主要著作,开创了英国随笔这一特有体裁。

马南邨(1912-1966),邓拓的笔名,福建闽侯人。

1929年,17岁的邓拓考入上海光华大学,18岁时就有“何妨白眼看俗伧,幽怀默默寄书城”的志向。

25万字的《中国救荒史》,已经展露出一个青年历史学家的才华。

1930年参加“左联”,同年加入中国共产党。

历任《晋察冀日报》社长等职,全国解放后先后担任《人民日报》社社长、总编辑及《前线》杂志总编辑和北京市文教书记等职。

1962年3月,以“马南邨”的笔名在《北京晚报》开辟《燕山夜话》杂文专栏,一直写到同年9月2日。

邓拓的杂文寓教于乐,针砭时弊,集思想性、知识性、趣味性于一体,在当时产生了很大的影响。

小学语文四下课外阅读第四单元备课讲稿

伊拉克的枪声刚刚停下,巴格达满目萧条,每一处废墟都不能不让人们重新想起那一场到处是泪、血和死亡的战争。

就在这片废墟上发生了一个关于“种妈妈”的故事——昏暗的月光中,一高一矮两个身影沿着坑坑洼洼、满是石块的道路蹒跚而行。

“萨莎,这儿就是……”一个低沉的声音停在一处插着十字架的坟墓上空。

战争的爆发让这位伊拉克小女孩失去了母爱。

“爸爸,你骗我!这儿没有妈妈,妈妈在哪儿?”“……”“你快说呀,爸爸,快说呀,我想她……呜……呜……”“孩子,别哭了,我也不知道。

”父亲凝视了一下爱妻的墓碑——夜色朦胧。

“大概是在天堂吧。

她会……回来的。

要是想妈妈,就上这儿看看。

走吧,我们回家吧。

”在战争和死亡面前,对于一个纯洁天真的小孩,一位父亲又能够解释什么呢?他俩又蹒跚着回家——那是一个被人称为“难民营”的地方。

渴望见到妈妈的萨莎拿着一块面包在晨曦中独自来到墓园。

她倚在十字架旁,像倚在妈妈的怀里,静静地享受着早餐——多亏了这些救济品,否则她又饿肚子了。

她一个人在墓园独自吃,独自唱,独自跳,唱给在天堂的妈妈听,跳给在天堂的妈妈瞧——“快点儿回来吧,妈妈!我等着您回来抱我。

”萨莎临走时轻轻地祈祷。

就这样过了几天。

有一天,一位老人经过这里,爱怜地问她:“哦,我可怜的孩子,家人怎么会让你一个人到这鬼地方。

上帝不会宽恕他们的。

”接着,他在胸前划了个十字。

萨莎翘起小嘴,不满地说:“先生,您在说什么呀?我不是一个人,这儿有我的妈妈。

”无论老人如何解释,她总是睁着一双灵动的小眼重复刚才的话:“……可是,我并不是一个人呀,我妈妈也在这儿,先生!”她那纯洁无瑕的童心丝毫没有感到生死间的阻隔——即使墓园里始终都没有回音。

一天夜里,萨莎捧着妈妈的白围巾紧贴在脸颊上,一丝淡淡的清香——那是妈妈的味道,沁人心脾。

“好香啊!”闻着,闻着,两行热泪从萨莎的脸颊上滑落下来。

她抬起泪眼,凝视着天空,希望能从那里看到在天堂里的妈妈,可是什么也没有。

她失望地转过头,目光落在桌上的一盆花上,突然,一个古怪的念头闪现脑海里。

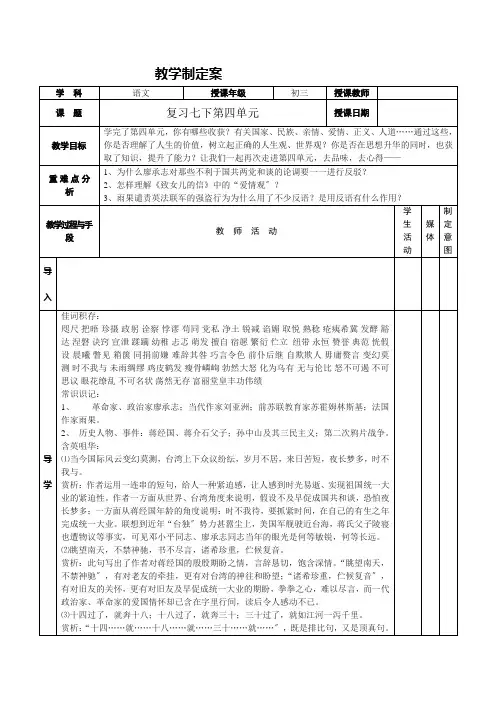

语文版七年级下册第四单元复习教案

1、革命家、政治家廖承志;当代作家刘亚洲;前苏联教育家苏霍姆林斯基;法国作家雨果。

2、历史人物、事件:蒋经国、蒋介石父子;孙中山及其三民主义;第二次鸦片战争。

含英咀华:

⑴当今国际风云变幻莫测,台湾上下众议纷纭,岁月不居,来日苦短,夜长梦多,时不我与。

赏析:作者运用一连串的短句,给人一种紧迫感,让人感到时光易逝、实现祖国统一大业的紧迫性。作者一方面从世界、台湾角度来说明,假设不及早促成国共和谈,恐怕夜长梦多;一方面从蒋经国年龄的角度说明:时不我待,要抓紧时间,在自己的有生之年完成统一大业。联想到近年“台独〞势力甚嚣尘上,美国军舰驶近台海,蒋氏父子陵寝也遭物议等事实,可见邓小平同志、廖承志同志当年的眼光是何等敏锐,何等长远。

2、思维拓展

苏霍姆林斯基在另一封给女儿的信中谈到自己对爱情的熟悉:“人的爱情应当不仅是美好、诚实、坚贞的,同时也应该是理智和慎重的、机警和严正的,只有那样的爱情才干带来欢乐和幸福。〞深入理解这段话的含义,结合课文内容,谈一谈你对爱情的熟悉。

___________________________________________________________________________

⑷同学们,学了第四单元,你一定也积存了不少精美语段,请选择一段抄写在下面横线上,并作简要的赏析。

你的摘抄:。

你的赏析:。

课堂演练

1、基础过关

⑴给加点字注音

咫尺〔〕熟稔〔〕擅自〔〕瞥见〔〕

⑵以下成语中有四个错别字,找出并改正。

眼花瞭乱不可思意鸡皮褐发未雨绸谬

⑶仿照下面的句式,补写空白处

黎明前最黑暗,胜利前最绝望,成功前最渺茫,_____________,______________,_________________________。

四年级语文下册第四单元教案

四年级语文下册第四单元教案

凌云小学

第四单元单元说明

走进本单元,你就走进了一个充满智慧的世界。

《田忌赛马》中的孙膑足智多谋、神机妙算,相同的马只调换了出场顺序,就转败为胜。

《聪明的使者》一文,为我们讲述了使者禄东赞,运用巧妙的方法,解决了不同的问题,圆满的完成了赞普松赞干布交给他的任务,促成了一桩美好的婚姻。

《鞋匠的儿子》中的林肯,一位卑微鞋匠的儿子,在他当选总统的时候,以自己的智慧和真情,让那些想羞辱他的参议员折服。

《生死攸关的烛光》中,普通的法国妇女和她的儿女,面对德国入侵者所表现出的冷静和机智,令人久久难以忘怀······置身于其中,读了这组课文,令你不能不叹服智慧的力量和智者的风范。

本单元继续安排了“温故知新”“语海拾贝”“点击成语”“口语交际”“习作百花园”“自主阅读园地”等栏目,旨在让学生掌握学习方法,举一反三,积累语言,学以致用,从而全面提高学生的语文素养。

教学本单元课文,重点应引导学生走进文本,抓住关键词句,反复阅读,用心品味、体会,从生动的人物形象及高尚的人格魅力中受到感染。

初二语文下册全册第四单元教学教案

初二语文下册全册第四单元教学教案一、教学课文:八年级〔下册〕第四单元第二十课«俗世奇人»二、授课学时:一课时三、教学目的:知识目的:学习迂回有致布置情节的结构方法。

才干目的:熟读课文,了解具有浓郁中央特征、幽默传神、极富表现力的言语对的表现力。

情感态度与价值观:了解我国官方艺人的高明技艺,培育注重、抢救中国官方文明遗产的看法。

重点:体会本性朴素、幽默传神极富表现力的言语特征。

难点:学习迂回有致布置情节的结构方法。

四、教学手腕与方法1、朗诵法。

知道先生朗诵,运用多种方式引导先生美读课文,读出声调、语气,读出情味,要读得活灵敏现、声情并茂,并联络表情朗诵。

2、讨论点拔法。

本文文字深刻,故事生动,阅读阻碍不大,教学中宜用先生自主活动、协作研讨的方式,充沛调动先生学习的积极性和自动性。

3、品读法。

集中鉴赏本文共同的言语作风,揣摩语句的丰厚意蕴,可行动评析,也可联络写冗长的评析。

五、教学预备:多媒体六、教学进程〔一〕、导入大家也许不会遗忘那位奇巧的雕琢家王叔远的故事吧。

他能把一个长不盈寸的桃核雕琢成舟,笼统地再现了苏轼月夜泛舟赤壁的故事,奇绝!妙绝!明天,我们再来见识两位高人,他们就是冯骥才笔下的刷子李、泥人张。

〔二〕、课前行动演讲,徽剧奇人绝技多媒体播放话剧«俗世奇人»片断。

先生讲述课前搜集的奇人高手的故事,教员也可引见冯骥才«俗世奇人»中的其他人物,如:酒婆、张鼎力、青云楼主、牙医华大夫等。

〔三〕、朗诵课文,全体感知文意1、教员播放示范朗诵磁带或教员范读,先生循声低和,初步感知问意。

2、先生联络表情朗诵,要求读出声调、预期,要读得活灵敏现,声情并貌,读出单口相声的滋味来。

3、先生自荐,朗诵自己最喜欢的段落,其他同窗评点。

教员也可示范朗诵片断,如〝有绝活的,吃荤,明亮,站在大街中央;没能耐的,吃素,发蔫,靠边站者。

〞顺势作朗诵知道:朗诵时关于〝绝活〞〝吃荤,明亮〞〝站在大街中央〞等词语那么应该用降调,应读出衰败、受窘的情状,还应该表现出〝码头〞对他们嗤之以鼻的神情;可辅以一定的手势举措以增强表达效果。

语文第四单元教案(马廷珍)

用林业收入资助每户村民买了一台电视机。

这是怎样的一个奇迹呀?引导学生想象,然后齐读。

3、课文的哪些部分还具体写到了这一奇迹?找出来

进行交流。

(第1自然段和第5自然段)

这一奇迹究竟是在什么样的情况下创造出来的?学生读课文,概括。

预设:(1)出示:我知道这条山沟所处的大环境。

联系课文,结合注释,学习第2自然段,了解恶劣的自然环境。

(2)我还知道这个院子里的小环境。

(学习第3自然段)用自己的话,概括老人创造的奇迹,再说说自己对老人的看法。

4、作者对老人是什么看法呢?从课文中找出来,读一读。

他已经将自己的生命转化为另一种东西。

他是真正与山川共存、与日月同辉了。

把这句话多读几遍,联系课文内容边读边想,并背诵下来。

三、再读全文,积累句段

读课文,摘抄或背诵自己喜欢的内容。

五年级下册语文教案-第四单元10《青山处处埋忠骨 第二课时》(部编版)

五年级下册语文教案

第四单元10《青山处处埋忠骨第二课时》(部编版)

一、教学目标

1.掌握课文内容,理解主题思想。

2.能够流畅朗读课文,感悟其中的意境。

3.学会使用课文中的生字词,能正确书写并运用。

4.能够表达对课文的感悟和思考,培养综合语文素养。

二、教学重难点

•重点:理解课文内容,学习生字词。

•难点:体会课文的意境,进行感悟和思考。

三、教学过程

1. 导入(5分钟)

教师出示课文名称,让学生猜测故事内容,引出课文主题。

2. 学习课文(15分钟)

1.带领学生逐段阅读课文,解释生字词和生词。

2.讲解课文中的生字词的意思和用法。

3. 课文理解(15分钟)

1.提问学生对课文的理解和感受,引导学生进行讨论。

2.分组讨论,每组讨论后进行小结,分享讨论结果。

4. 课文表达(15分钟)

1.学生展示对课文的感悟和思考,进行表达。

2.鼓励学生用自己的语言描述课文中的意境。

5. 课堂练习(10分钟)

1.针对课文内容设计相关练习,帮助学生巩固知识。

2.学生对练习结果进行互相讨论。

6. 课堂总结(5分钟)

回顾本节课的重要内容,强调学习重点和难点。

四、课后作业

1.背诵课文部分内容。

2.总结课文中的知识点,包括生字词的用法和意思。

3.完成相关练习题目。

五、教学反思

本节课主要通过教师讲解、学生讨论和练习等多种方式,帮助学生理解和运用课文内容。

在后续教学中,可以进一步引导学生深入思考,提高综合语文素养的培养。

八年级语文下册第四单元教案

课题19、《春酒》课时 1 授课时间年月日教学目标知识与技能1、品味文章的关键性词语和句子,学习文章富有情趣的细节描写,体会其作用。

2、理解文章表达的思乡这一主旨。

过程与方法1、根据积累的生活经验,创设阅读氛围,领悟文章的意蕴。

2、通过分析课文,体会琦君散文结构严谨、写人传神、文笔流畅的特点。

情感、态度与价值观品味文中所表现的故乡的风俗之美、人情之美,品味文中所表达的浓浓的思乡之情,从而获得美的情感体验。

教学重点理解作者通过叙述家乡的风土人情来表达浓浓的思乡之情。

教学难点理解细节描写对表现文章主题的作用。

教学方法讲授、诵读、品味教学准备Ppt幻灯片、音频材料教学流程教师活动学生活动再次备课一、组织教学、导入新课二、整体感知课文,体味作者情感1、导入新课王安石《元日》(出示幻灯)春节元宵,清明端午,中秋重阳。

从小到大,我们都是伴随着这些年年依旧的节日,和亲人一起度过的。

在这些传统节日中,同学们最盼望的无疑是春节。

(同学们说说春节中的一些习俗或难忘的情景。

)春节不仅有玩的、吃的、穿的,更有压岁钱,可以买很多想要的东西。

但每个地方过年的风俗又不尽相同,那么浙江温州一带是如何过年的,今天我们就一起学习琦君的《春酒》。

2、板书课题、作者。

3、简介作者:(出示幻灯)琦君,1918年出生,现当代女作家。

原名潘希真。

浙江永嘉人。

毕业于杭州之江大学中文系。

1949年赴台湾,后定居美国。

琦君以撰写散文开始她的创作生涯。

代表作包括《烟愁》、《细纱灯》、以及《琦君自选集》等。

她是著名电视连续剧《橘子红了》的作者。

琦君的散文,多写童年之趣,母女之情,友伴之谊。

大半是以她的家乡——浙江温州为背景,作品中的那些风土人物勾画出一幅中国农村社会的朴实生活图景:以谈话家常的形式,回忆温馨,抒发亲情.1、有感情地朗读课文(配乐《思乡曲》),划出你认为最能表达思乡之情的句子。

2、想一想,作者怀念的仅仅是家乡的春酒吗?(出示幻灯)学生讨论、交流:三、指导学生合作研讨课文教师指导:(作者不仅仅是怀念家乡的春酒,文中主要通过春酒写故乡的风俗美、人情美,写自己对家乡的怀念,对母亲的追思,其间流淌着的是浓浓的思乡之情,是对一种让人难忘的生活的深情怀念。

- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。

- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。

- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

第三单元第13 课主备人马廷珍教学内容《只有一个地球》教学目标1.、理解本课10个生字,能读写下列词语:裹着、渺小、范围、恩赐、慷慨、滥用、枯竭、贡献、威胁、目睹、和蔼可亲、晶莹剔透、相互交错、生态灾难、生态环境。

2、有感情的朗读课文。

3、默读课文,初步理解课文内容。

教学重点搜集地球相关资料,引导学生懂得“只有一个地球”的道理,让学生在阅读中建立珍惜资源、保护地球的意识。

教学流程集体备课案个人使用创新及反思第一课时教学内容:学习生字词,理清课文顺序,给课文分段。

教学过程:一、学习导语,明确要求1、在上一组课文中,我们感受了人与人之间相处的真情。

你可想过,人与自然的相处同样需要我们付出真情。

今天,我们开始学习第四组课文,先读读本组课文的单元导语。

2、谁来说说,学习本组课文我们要明确哪些任务?(一要注意把握主要内容,还要联系实际,深入思考;二要积极行动起来,为了我们家园的美好明天,尽自己的一份力量)二、看图引入,初读全文1、看一组有关地球的图片,引导学生根据已有知识简介地球。

下面,就让我们跟随课文去走近地球、了解地球吧!2、请同学们放声读读课文,注意把生字读准确,把句子读通顺。

不懂的字词先自己想办法试着解决。

3、学生自由读课文。

4、出示要求读写的词语,认读正音,并交流已理解的词语意思。

三、默读课文,梳理内容1、默读课文,然后跟周围的同学讨论:课文写了关于地球的哪几个方面的内容?2、交流反馈:可以选择其中印象比较深刻的一方面来向大家汇报,并朗读相应的段落:地球的美丽壮观与渺小(第1至2自然段);地球所拥有的自然资源有限(第3至4自然段);人类无法移居的事实(第5至7自然段);人类应保护地球(第8至9自然段)。

四、概括大意,初解课题1、根据梳理的几方面内容,引导用自己的话概括课文大意。

联系主要内容,讨论交流:为什么说“只有一个地球”?2、小结:通过学习,我们初步了解了地球,知道了她的样子非常──(美丽壮观),但同宇宙相比又是显得非常──(渺小)。

她所蕴含的──(自然资源有限),如果她被破坏,人类根本──(无法移居)到别的星球。

正是基于这些认识,文章向人类发出了呼吁──(只有一个地球)。

五、课后作业,抄写词语抄写本课的词语。

第二课时教学内容:1、学习课文,明白“只有一个地球”的道理,懂得应该珍惜资源,保护地球的生态环境。

2、领悟课文的说明方法。

教学过程:一、复习旧知,导入新课1、听写本课要求读写的词语。

同桌相互检查,改正错字。

2、指名学生说一说课文大意后引入新课:读课文,边读边问问自己:是否高兴了、着急了、痛心了、气愤了或是担忧了?把触动你心灵的词句画下来,让我们一起交流交流吧!二、板块研读,深究题意:下面我们就一起来交流、感悟大家画下的词句。

1、感悟地球的渺小。

(1)指名读。

(2)渺小:地球的半径有六千三百多公里,作者说地球“渺小”,你认为有道理吗?根据课文内容,说说你的理由。

小结:事物的大小是相对的,地球跟人相比,就十分庞大,同茫茫的宇宙相比,就显得渺小了。

如果可以把学校看成宇宙,那么,地球可能是什么呢?恐怕连一粒微尘都算不上。

2、感悟自然资源的有限。

1)学习第三自然段,理解矿物资源面临的危机。

①明白矿物资源是不可再生资源;②从“几百万年、几亿年”感悟矿物资源形成时间的长及来之不易。

③从“不加节制”等词感悟人类无知的破坏。

(2)学习第四自然段,理解原本可再生的资源遭受的破坏。

①理解“本来”在句中的作用。

(“本来”一词体现了说明文用词的精确性,它突出了这些资源原先可以再生的特点,强调了现在已经不可再生)②品读句子:但是,因为人们随意毁坏自然资源,,给人类生存带来了严重的威胁。

a.举例说说什么是“生态灾害”?b.补充有关生态灾害的资料,加深理解。

③指导朗读这一段,读出自己所感悟到的心情。

3、感悟无法移居的事实。

(1)品读句子:科学家已经证明,,别的星球上去。

①理解“至少”在句中的意思:至少就是“最少”的意思,这个词说明了了“40万亿公里”是目前可以确定的最小的范围,也告诉我们这个范围以外的情况,科学家还不能确定。

体现了说明文用词的精确和严谨。

②感悟最小的范围,即“40万亿公里”有多远?(以前学过《太阳》这篇课文,告诉我们太阳离地球是 1.5亿公里,坐飞机去的话大约要二十几年,这么一估计,40万亿公里坐飞机得五六百万年才能到达)③指导朗读。

4、了解有关“移民基地”的设想。

(教师可介绍有关火星和月球的知识,引导学生明白,这种设想是遥远而困难的事情)5、理解宇航员的感叹:我们这个地球太可爱了,同时又太容易破碎了!宇航员为什么会发出这样的感叹?(说地球可爱,是因为她无私地奉献资源,为人类的生存提供保障;说地球容易破碎其实是指她很容易遭受破坏,比如资源枯竭、生态灾害等。

这句话表现了宇航员对地球的赞美之情,同时更体现了宇航员对地球的担忧之情)三、结合课题小结,齐读最后一段。

四、读写结合,提升情感相信每一个同学了解到这些,心情都是沉重的。

这时,你一定有话对地球母亲说,对人类说,或者对自己说吧?把你的心里话写下来吧!第三单元第14 课主备人马廷珍教学内容《鹿和狼的故事》教学目标1、正确、流利、有感情地朗读课文。

2、领悟作者通过对具体事例的分析概括来说明道理的表达方法。

3、理解课文内容,初步了解生物之间相互制约、相互联系的关系,增强维持生态平衡的意识。

教学重点1、理解本文最后一个自然段的内涵。

2、了解不同生物之间的相互关系,增强维持生态平衡的意识。

教学流程集体备课案个人使用创新及反思教学过程:一、对比设疑,激发兴趣1、板书课题,学生读题2、在你的印象中,狼是怎样的动物呀?指导读好词语。

狼贪婪而凶残,真令人讨厌。

那鹿呢?指导读。

活泼而美丽,多惹人喜欢呀。

3、这是我们的印象,课文中又是怎么认为的呢?课件出示一段话:人们做梦也不会想到,他们捕杀的狼,居然是森林和鹿群的“功臣”。

而人们特意要保护的鹿,一旦在森林中过多地繁殖,倒成了破坏森林、毁灭自己的“祸首”。

4、自由读一读,说说读了这段话你想知道什么?或想探究什么问题?过渡:为什么贪婪而凶残的狼会是森林和鹿群的“功臣”,而活泼美丽的鹿却成了破坏森林和毁灭自己的“祸首”了呢?老师跟大家一样心里充满着疑问,为了解决我们心中的疑惑,这节课咱们就来通过学习课文解决这些疑问。

二、合作探究,感知内容1、默读课文,看看森林和鹿群在一百多年间发生了什么巨大的变化。

边读边画,画出能够看表现森林和鹿群变化的句子。

2、同桌或小组之间展开交流,读一读所画的句子,议一议发生的巨大变化。

三、抓住对比,感受灾难(一)一百多年前的森林1、看图想象,感受森林的生机勃勃(1)师:瞧,这就是一百多年前的凯巴伯森林,你们说,这是一片怎样的森林?(一片葱绿)(2)想像,感受图中没有的美好景象,进一步感受森林的生机勃勃。

2、朗读品味,感受森林的生机勃勃出示句子:一百多年以前,凯巴伯森林一片葱绿,生机勃勃。

小鸟在枝头歌唱,活泼而美丽的鹿在林间嬉戏。

(1)这么美的画面,这么美的语言,快读读,边读边在脑海中浮现刚才看到的画面。

(2)能用你的朗读向大伙儿展示看到的美景吗?(指名读)(3)让我们一起读,把这森林的美景深深地印在脑海中吧。

(4)小结:凯巴伯森林是快乐的,和谐的,葱绿的树木,美妙的歌声,欢快的身影,真是生机勃勃。

那一百年后的凯巴伯森林呢?(二)一百多年后的森林1、出示课件,学生观赏,感受森林的一片荒凉(1)图片对比,森林中的绿色呢?刚才满眼的绿呢?(2)取而代之的是什么?(地上光秃秃的,小河干涸了,到处尘土飞扬,森林里很荒凉,枯黄的范围越来越广;森林已毫无生机了……)2、朗读品味,感受森林的一片荒凉出示句子:整个森林像着了火一样,绿色在消退,枯黄在蔓延。

3、指导学生读句字师归纳:小树没有了,嫩枝啃光了,树皮、草根、这一切都没了;枯黄象熊熊的烈火,在森林中蔓延开来,它吞噬着可爱的绿,令人痛心呀,用你的声音用你的朗读来表现你此刻的心情吧!(指名读4、5节)过渡:那么美的森林为什么在一百年后会变成这个样子呢?请同学们快速朗读课文1-----7小节,用文中的句子说一说。

4、学生自由读课文1-----7小节,画出有关的句子读一读。

5、教师点拨:6、拓展练习:是啊!鹿群原来生活的是那样快活,那样悠闲,而如今疾病像妖魔的影子一样在鹿群中游荡。

它们有的痛苦地死去,有的生活在死亡的边缘。

此时此刻,你仿佛看到了什么,听到了什么?小结:同学们说的真好。

凯巴伯森林由生机勃勃到一片荒凉,鹿群由活泼美丽到疾病缠身,这是为什么呢?(因为凯巴伯森林的居民捕杀了狼。

)四、读中练说,感悟道理再次出示:人们做梦也不会想到,人们做梦也不会想到,他们捕杀的狼,居然是森林和鹿群的“功臣”。

而人们特意要保护的鹿,一旦在森林中过多地繁殖,倒成了破坏森林、毁灭自己的“祸首”。

1、为什么称狼为“功臣”,鹿为“祸首”呢?(自由读第4小节,练习说话。

)出示:(1)他们捕杀的狼,居然是森林和鹿群的“功臣”。

因为()。

(2)人们特意要保护的鹿,倒成了破坏森林、毁灭自己的“祸首”。

因为()。

2、师小结:同样是一座森林,在一百多年间发生了翻天覆地的变化。

请同学们分男女生读(女生读第一自然段,男生读第三自然段)边读边想一想,鹿是真正的祸首吗?真正的祸首是谁?为什么?五、拓展延伸,感触生活1、如果说,凯巴伯森林的悲剧是由于人们的无知,好心办了坏事。

他们可真后悔呀!我们来当一回环保小专家,怎样才能使森林恢复生机?2、当我们在合理利用大自然的同时,更加要懂得维护生态平衡,只有这样,我们的生活才能永远幸福!老师这里就有几个例子,大家一起来看看吧,考虑一下,这里的生态平衡分别体现在哪些事物身上,它们之间有什么相互联系?(课件出示两段话):(1)澳大利亚大量养牛后,牧草退化,牛粪成灾,蝇虫滋生,后来控制养牛量,引进以粪便为食物的蜣螂,牧场又青草茵茵,生机勃勃了。

(2)当密密麻麻的蝗虫疯狂吞食庄稼时,得到人们爱护的海鸥从海上飞来,帮助人们消除了蝗灾,让庄稼能茁壮成长,百姓能安定地生活。

六、布置作业,综合实践三项课外作业,学生任选一题完成。

1、续编故事,想象《凯巴伯森林的明天》;2、了解和搜集有关保护大自然生态平衡的知识和故事;3、办一份维护生态平衡的小报,服务于大家。

板书:狼和鹿功臣祸首保持生态平衡第三单元第15 课主备人马廷珍教学内容《这片土地是神圣的》教学目标1、会写8个生字,正确读写“圣洁、回荡、滋润、眷恋、闪闪发光”等“词语盘点”中列出的词语。

2、有感情地朗读课文,背诵感受最深的部分。

3、揣摩优美的语句,体会课文表达上的特点。

4、体会人类与大自然休戚相关、不可分离的密切关系,懂得应该保护环境、爱护家园。

教学重点1、体会人与大自然休戚相关、不可分离的密切关系。