湘教版高中地理必修二知识点(标注重点版)

【湘教版】高中地理必修二知识点(重点版)

【湘教版】高中地理必修二知识点(重点版)一、人口与地理环境1、不同人口增长模式的主要特点及地区分布。

(1)衡量人口增长速度的指标是人口自然增长率;人口自然增长率=人口出生率-人口死亡率;人口出生率=(出生人口数/人口总数)×100%;人口死亡率=(死亡人口数/人口总数)×100%;人口密度=总人口/总面积(单位:人/km2)。

(2)影响人口增长快慢的根本原因是生产力水平,其他原因包括文化教育水平、医疗卫生条件、婚姻生育观、宗教信仰、风俗习惯、战争、自然灾害、人口政策等;人口增长速度最快的洲是非洲,最慢的洲是欧洲;一年内人口增加最多的洲是亚洲,人口增加最少的洲是大洋洲。

(3)世界人口增长特点:18世纪工业革命前,增长缓慢;工业革命到第二次世界大战,增长加快;第二次世界大战后,增长迅速。

(4)人口增长模式及特点和地区分布:①原始型:高出生率,高死亡率,低自然增长率,原始社会,现热带原始森林中的土著部落;②过渡型:高出生率,低死亡率,高自然增长率,多数发展中国家;③现代型:低出生率,低死亡率,低自然增长率,发达国家。

(5)我国人口增长模式是从“高低高”(传统型)向“低低低”(现代型)转变。

不同国家的人口问题及对策(1)人口迁移的概念:人口在地区之间迁出或迁入而变更定居地的行为。

(2)人口迁移的分类:按是否跨越国界分为国际人口迁移和国内人口迁移。

(3)二战前后国际人口迁移:二战前:从旧大陆到新大陆(欧亚非→美洲大洋洲)。

二战后:①从发展中国家流向发达国家(亚非拉美→欧北美大洋洲)②定居移民减少,短期流动人口增多(北非埃及→西亚)。

(4)人口迁移的原因(人口迁移是推力和拉力因素共同作用下的产物)①自然环境因素:如水土流失、气候变化等造成的环境恶化,旱涝、地震等自然灾害。

②经济因素:是引起人口迁移的主要原因;如不同地区经济发展水平的高低,城市化,大型工程建设等;交通运输业的改善促进了人口迁移。

新教材湘教版高中地理选择性必修2全册各章节 知识点考点重点难点提炼汇总

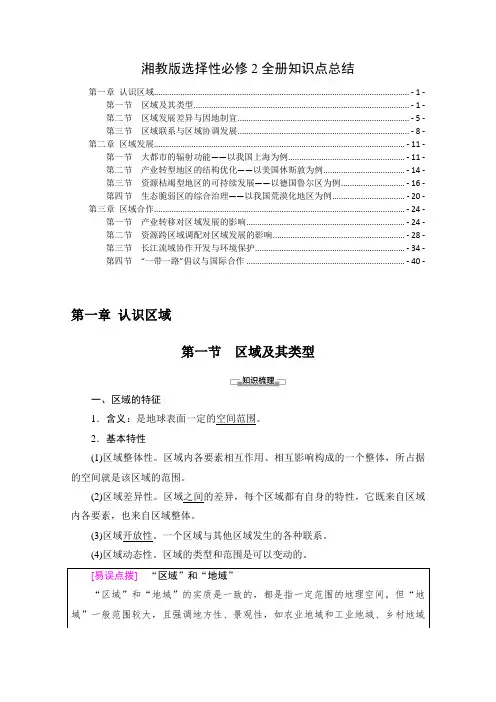

湘教版选择性必修2全册知识点总结第一章认识区域.................................................................................................................... - 1 - 第一节区域及其类型.................................................................................................. - 1 - 第二节区域发展差异与因地制宜.............................................................................. - 5 - 第三节区域联系与区域协调发展.............................................................................. - 8 - 第二章区域发展.................................................................................................................. - 11 - 第一节大都市的辐射功能——以我国上海为例..................................................... - 11 - 第二节产业转型地区的结构优化——以美国休斯敦为例..................................... - 14 - 第三节资源枯竭型地区的可持续发展——以德国鲁尔区为例............................. - 16 - 第四节生态脆弱区的综合治理——以我国荒漠化地区为例................................. - 20 - 第三章区域合作.................................................................................................................. - 24 - 第一节产业转移对区域发展的影响........................................................................ - 24 - 第二节资源跨区域调配对区域发展的影响............................................................ - 28 - 第三节长江流域协作开发与环境保护.................................................................... - 34 - 第四节“一带一路”倡议与国际合作 ........................................................................ - 40 -第一章认识区域第一节区域及其类型一、区域的特征1.含义:是地球表面一定的空间范围。

(完整版)高中地理必修二湘教版知识点总结

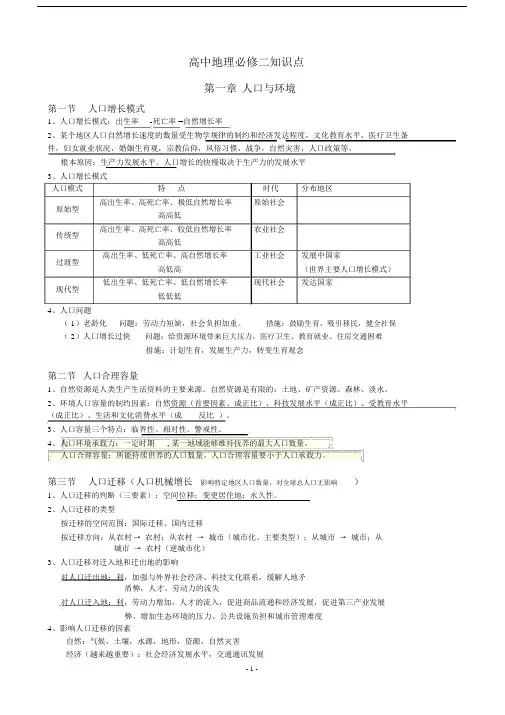

高中地理必修二知识点第一章人口与环境第一节人口增长模式1、人口增长模式:出生率-死亡率 =自然增长率2、某个地区人口自然增长速度的数量受生物学规律的制约和经济发达程度,文化教育水平,医疗卫生条件,妇女就业状况,婚姻生育观,宗教信仰,风俗习惯,战争,自然灾害,人口政策等。

根本原因:生产力发展水平。

人口增长的快慢取决于生产力的发展水平3、人口增长模式人口模式特点时代分布地区原始型高出生率、高死亡率、极低自然增长率原始社会高高低传统型高出生率、高死亡率、较低自然增长率农业社会高高低过渡型高出生率、低死亡率、高自然增长率工业社会发展中国家高低高(世界主要人口增长模式)现代型低出生率、低死亡率、低自然增长率现代社会发达国家低低低4、人口问题( 1)老龄化问题:劳动力短缺,社会负担加重。

措施:鼓励生育,吸引移民,健全社保( 2)人口增长过快问题:给资源环境带来巨大压力,医疗卫生、教育就业、住房交通困难措施:计划生育,发展生产力,转变生育观念第二节人口合理容量1、自然资源是人类生产生活资料的主要来源。

自然资源是有限的:土地、矿产资源、森林、淡水。

2、环境人口容量的制约因素:自然资源(首要因素、成正比)、科技发展水平(成正比)、受教育水平(成正比)、生活和文化消费水平(成反比)。

3、人口容量三个特点:临界性。

相对性。

警戒性。

4、人口环境承载力:一定时期, 某一地域能够维持抚养的最大人口数量。

人口合理容量:所能持续供养的人口数量。

人口合理容量要小于人口承载力。

第三节人口迁移(人口机械增长影响特定地区人口数量,对全球总人口无影响)1、人口迁移的判断(三要素):空间位移;变更居住地;永久性。

2、人口迁移的类型按迁移的空间范围:国际迁移、国内迁移按迁移方向:从农村→ 农村;从农村→ 城市(城市化、主要类型);从城市→ 城市;从城市→ 农村(逆城市化)3、人口迁移对迁入地和迁出地的影响对人口迁出地:利,加强与外界社会经济、科技文化联系,缓解人地矛盾弊,人才、劳动力的流失对人口迁入地:利,劳动力增加,人才的流入,促进商品流通和经济发展,促进第三产业发展弊,增加生态环境的压力、公共设施负担和城市管理难度4、影响人口迁移的因素自然:气候,土壤,水源,地形,资源,自然灾害经济(越来越重要):社会经济发展水平,交通通讯发展政治:国家政策,战争,政治中心变更社会:文化教育,家庭和婚姻,宗教信仰5、我国的人口迁移时期迁移原因特点迁移方向政治因素1.国家从东部城市抽调各行政调动,有计种人员支援西部、内地和边20 世纪 80 年1.计划经济体制划、有组织地进疆地区的建设代中期前2.严格的户籍管理行2.大量农村人口从东部人制度口稠密区迁往西北和东北20 世纪 80 年1.中西部到东部经济发达地经济因素自发迁移区,内地到沿海代中期后2.出现“民工潮”第二章城市与环境第一节城市空间结构1、城市区位因素自然地理区位:(1)地形:平原,高原(热带湿润地区),谷地(山区)(2)气候:气温降水适中的中低纬地带(3)河流:提供水源,运输,军事防卫容易形成城市的地方①河流凹岸②河流入海口(上海、广州)③干支流交汇(重庆宜宾武汉九江)④航运起点(赣州)⑤山前平原、绿洲经济地理区位:(1)交通条件:临近港口或边境形成口岸城市(青岛大连香港);公路铁路枢纽或沿线(石家庄郑州株洲宝鸡蚌埠怀化)火车拉来的城市(2)矿产资源:工矿城市大庆攀枝花大同政治文化地理区位:( 1)历史继承性:古都( 2)国家政策:深圳(3)宗教:拉萨麦加耶路撒冷梵蒂冈( 4)旅游:黄山(5)科技:硅谷日本筑波2、城市功能分区——相同的城市用地类型发生集聚( 1)影响因素:自然地理条件历史文化因素经济发展水平交通运输状况行政因素社会因素(宗教社会地位)(2)①商业区:位于城市中心、交通干线两侧,点状或条状,人口昼夜差别大,付租能力强★中心商务区( CBD):建筑以高层为主,交通运输便捷,零售商业十分发达②工业区:向城市边缘移动,沿交通干线分布,河流下游,盛行风下风向③住宅区:是城市最广泛的土地利用方式高级住宅区:城市外缘,与文化区联系,地势较高,环境良好低级住宅区:内城、工业区附近(3)影响地租水平的因素距市中心远近,交通便捷程度商业的付租能力受市中心距离的影响最大工业的付租能力受市中心距离的影响最小OA 商业付租能力最强AB 住宅付租能力最强BC 工业付租能力最强3、中心地理论:中心地服务范围呈正六边形,同级中心地服务范围彼此独立排斥,不同级别中心地服务范围相互嵌套★小城市:地域结构的分化不明显 , 提供的服务种类少、级别低 , 服务范围小 . ★大城市:地域结构的分化明显 , 提供的服务种类多、级别高 , 服务范围大 . 城市等级越大,数目越少,服务范围越大,服务种类越多,级别越高。

湘教版地理必修2知识点梳理

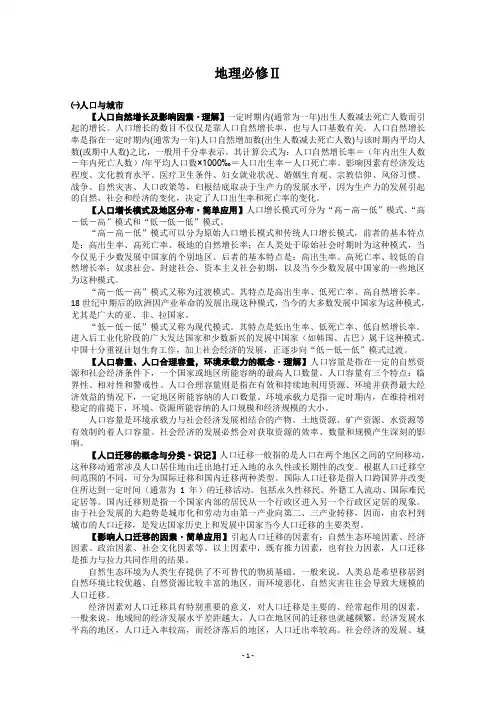

地理必修Ⅱ㈠人口与城市【人口自然增长及影响因素·理解】一定时期内(通常为一年)出生人数减去死亡人数而引起的增长。

人口增长的数目不仅仅是靠人口自然增长率,也与人口基数有关。

人口自然增长率是指在一定时期内(通常为一年)人口自然增加数(出生人数减去死亡人数)与该时期内平均人数(或期中人数)之比,一般用千分率表示。

其计算公式为:人口自然增长率=(年内出生人数-年内死亡人数)/年平均人口数×1000‰=人口出生率-人口死亡率。

影响因素有经济发达程度、文化教育水平、医疗卫生条件、妇女就业状况、婚姻生育观、宗教信仰、风俗习惯、战争、自然灾害、人口政策等,归根结底取决于生产力的发展水平,因为生产力的发展引起的自然、社会和经济的变化,决定了人口出生率和死亡率的变化。

【人口增长模式及地区分布·简单应用】人口增长模式可分为“高-高-低”模式、“高-低-高”模式和“低-低-低”模式。

“高-高-低”模式可以分为原始人口增长模式和传统人口增长模式,前者的基本特点是:高出生率、高死亡率、极地的自然增长率;在人类处于原始社会时期时为这种模式,当今仅见于少数发展中国家的个别地区。

后者的基本特点是:高出生率、高死亡率、较低的自然增长率;奴隶社会、封建社会、资本主义社会初期,以及当今少数发展中国家的一些地区为这种模式。

“高-低-高”模式又称为过渡模式。

其特点是高出生率、低死亡率、高自然增长率。

18世纪中期后的欧洲因产业革命的发展出现这种模式,当今的大多数发展中国家为这种模式,尤其是广大的亚、非、拉国家。

“低-低-低”模式又称为现代模式。

其特点是低出生率、低死亡率、低自然增长率。

进入后工业化阶段的广大发达国家和少数新兴的发展中国家(如韩国、古巴)属于这种模式。

中国十分重视计划生育工作,加上社会经济的发展,正逐步向“低-低-低”模式过渡。

【人口容量、人口合理容量,环境承载力的概念·理解】人口容量是指在一定的自然资源和社会经济条件下,一个国家或地区所能容纳的最高人口数量。

最新地理必修二知识点总结(湘教版)

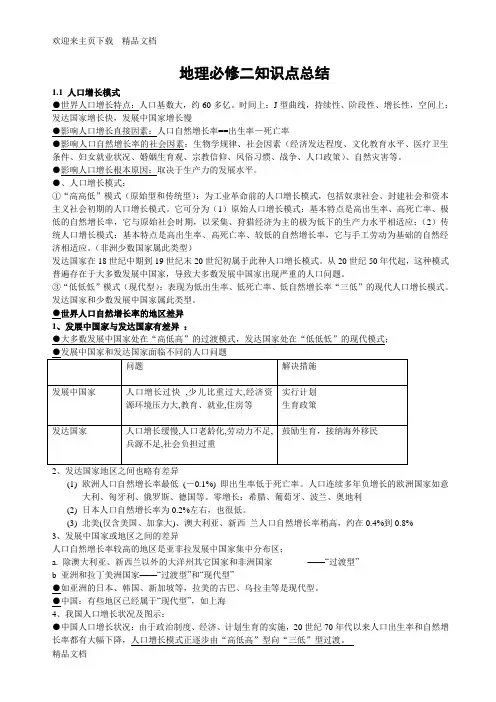

地理必修二知识点总结1.1 人口增长模式●世界人口增长特点:人口基数大,约60多亿。

时间上:J型曲线,持续性、阶段性、增长性,空间上:发达国家增长快,发展中国家增长慢●影响人口增长直接因素:人口自然增长率==出生率—死亡率●影响人口自然增长率的社会因素:生物学规律、社会因素(经济发达程度、文化教育水平、医疗卫生条件、妇女就业状况、婚姻生育观、宗教信仰、风俗习惯、战争、人口政策)、自然灾害等。

●影响人口增长根本原因:取决于生产力的发展水平。

●、人口增长模式:①“高高低”模式(原始型和传统型):为工业革命前的人口增长模式,包括奴隶社会、封建社会和资本主义社会初期的人口增长模式。

它可分为(1)原始人口增长模式:基本特点是高出生率、高死亡率、极低的自然增长率,它与原始社会时期,以采集、狩猎经济为主的极为低下的生产力水平相适应;(2)传统人口增长模式:基本特点是高出生率、高死亡率、较低的自然增长率,它与手工劳动为基础的自然经济相适应。

(非洲少数国家属此类型)发达国家在18世纪中期到19世纪末20世纪初属于此种人口增长模式。

从20世纪50年代起,这种模式普遍存在于大多数发展中国家,导致大多数发展中国家出现严重的人口问题。

③“低低低”模式(现代型):表现为低出生率、低死亡率、低自然增长率“三低”的现代人口增长模式。

发达国家和少数发展中国家属此类型。

●世界人口自然增长率的地区差异1、发展中国家与发达国家有差异:●大多数发展中国家处在“高低高”的过渡模式,发达国家处在“低低低”的现代模式;2、发达国家地区之间也略有差异(1)欧洲人口自然增长率最低(-0.1%) 即出生率低于死亡率。

人口连续多年负增长的欧洲国家如意大利、匈牙利、俄罗斯、德国等。

零增长:希腊、葡萄牙、波兰、奥地利(2)日本人口自然增长率为0.2%左右,也很低。

(3)北美(仅含美国、加拿大)、澳大利亚、新西兰人口自然增长率稍高,约在0.4%到0.8%3、发展中国家或地区之间的差异人口自然增长率较高的地区是亚非拉发展中国家集中分布区;a. 除澳大利亚、新西兰以外的大洋州其它国家和非洲国家——“过渡型”b 亚洲和拉丁美洲国家——“过渡型”和“现代型”●如亚洲的日本、韩国、新加坡等,拉美的古巴、乌拉圭等是现代型。

湘教版地理必修二知识点总结

湘教版地理必修二知识点总结地理必修二是高中地理教材中的一本,本书内容主要包括中国的自然地理和人文地理的相关知识点。

下面是对湘教版地理必修二的知识点进行总结:第一单元中国自然地理第一章中国的地理环境1.中国的地理位置和地形-中国地形北高南低,西北高而东南低,整体呈现出西高东低、南高北低的特点。

2.中国的气候特点-中国气候主要受到亚洲季风的影响,东部地区多为暖温带季风气候,西部地区多为高原干旱气候和寒温带大陆性气候。

3.中国自然区划-中国自然区划分为东北平原、华北平原、黄河中下游平原、长江中下游平原、四川盆地、西南山地、青藏高原、北方沙漠和南方丘陵等九大自然区域。

第二章中国的自然资源1.中国的水域资源-中国拥有丰富的河流水资源,主要有长江、黄河、淮河和珠江等。

-中国还拥有丰富的湖泊资源,如洞庭湖、太湖、鄱阳湖等。

2.中国的能源资源-中国的煤炭储量丰富,占世界总量的1/3以上。

-中国的石油和天然气资源也很丰富,分布在东北、华北、西南等地。

3.中国的矿产资源-中国的矿产资源丰富多样,主要有铁矿石、锰矿石、铜矿石等金属矿产,以及煤炭、石油、天然气等非金属矿产。

第三章中国的自然灾害1.水旱灾害-中国是世界上水旱灾害最为严重的国家之一,主要包括洪水、干旱和水土流失等。

2.地震灾害-中国地处地震带,地震灾害频发,如唐山大地震、汶川大地震等。

3.风暴灾害-中国沿海地区常受台风影响,台风风暴灾害严重。

第二单元中国人口与城市第四章中国的人口发展1.人口问题与人口调控-中国的人口增长过快,严重影响经济和社会发展,因此实行了计划生育政策进行人口调控。

2.人口分布的地区差异-中国人口分布不均衡,东部人口密集,西部人口稀少。

3.人口的流动与聚集-中国人口流动主要有农民工流动、城市人口流动和人口城镇化等。

农民工主要从农村向城市流动。

第五章中国的城市发展1.城市化进程-中国的城市化进程加快,城市规模扩大,城市数量增加。

2.城市空间结构-中国的城市空间结构呈现出明显的核心-辐射型结构,大城市和特大城市成为主导。

湘教版高二地理必修二知识点

【篇一】一、人口增長1、影響人口增長的主要因素:生產力水準、醫療衛生條件和教育程度影響到人口的死亡率和出生率,進而影響到人口的增長模式。

此外,政策、社會福利、自然災害等也會影響到人口的增長。

2、人口增長模式(人口再生產模式):高低高(水準較低的發展中國家)、三低(發達國家)、“高低高”向“三低”過渡(水準較高的發展中國家)。

3、世界人口增長:非洲人口自然增長率,歐洲最低;亞洲淨增人口數量最多。

4、人口問題——人口增長過快:人口壓力大——控制人口(中國實行計劃生育)人口增長過慢:人口老齡化——鼓勵生育、接受移民(中國靠發展生產力)二、人口遷移1、人口遷移的主要原因:經濟(落後地區向發達地區)、政治(政治*、戰爭、國家有組織的人口遷移)、社會文化(宗教*、民族歧視)、生態環境、其他因素(家底和婚姻、投親靠友、逃避歧視)。

2、人口遷移的意義(效應)(1)利:①加強民族團結,促進民族融合②加強文化交流③減輕遷出地的人口壓力④為遷入地提供廉價勞動力。

(2)弊:①造成遷出地人才外流②給遷入地社會管理增加了難度三、人口分佈與人口容量1、人口環境承載力:一定時期,某一地域能夠維持撫養的人口數量。

人口合理容量:所能持續供養的人口數量。

人口合理容量要小於人口承載力。

2、影響環境人口容量(環境承載力)的因素:資源狀況、生產力水準、開放程度和消費水準。

四、地域文化與人口【篇二】一、城市的空間結構1、城市功能分區——相同的城市用地類型發生集聚(1)商業區:位於城市中心、交通幹線兩側—交通便利,通信發達,人流量大;付租能力強。

★中心商務區(CBD):建築密集、高樓林立、交通便捷——面積有限,但需求量大(2)工業區:一般分佈在城市邊緣,交通便利,大多有河流或鐵路、公路經過。

(3)住宅區:是城市最廣泛的土地利用方式。

(4)文化區:一般要求環境優美,遠離工業區和商業區。

城市建設要注意保護文物古跡。

2、城市地域功能分區形成的原因:歷史因素、經濟因素、社會因素、行政因素3、城市規模與地域結構、服務範圍★小城市:地域結構的分化不明顯,提供的服務種類少、級別低,服務範圍小。

【湘教版】高中地理必修二知识点汇总

__________________________________________________【湘教版】高中地理必修二知识点汇总目录第一章人口一、人口增长1、影响人口增长的主要因素:生产力水平、医疗卫生条件和教育程度影响到人口的死亡率和出生率,进而影响到人口的增长模式。

此外,政策、社会福利、自然灾害等也会影响到人口的增长。

2、人口增长模式(人口再生产模式):高低高(水平较低的发展中国家)、三低(发达国家)、“高低高”向“三低”过渡(水平较高的发展中国家)。

3、世界人口增长:非洲人口自然增长率最高,欧洲最低;亚洲净增人口数量最多。

4、人口问题——人口增长过快:人口压力大——控制人口(中国实行计划生育)人口增长过慢:人口老龄化——鼓励生育、接受移民(中国靠发展生产力)二、人口迁移1、人口迁移的主要原因:经济(落后地区向发达地区)、政治(政治迫害、战争、国家有组织的人口迁移)、社会文化(宗教迫害、民族歧视)、生态环境、其他因素(家底和婚姻、投亲靠友、逃避歧视)。

2、人口迁移的意义(效应)(1)利:①加强民族团结,促进民族融合②加强文化交流③减轻迁出地的人口压力④为迁入地提供廉价劳动力。

(2)弊:①造成迁出地人才外流②给迁入地社会管理增加了难度三、人口分布与人口容量1、人口环境承载力:一定时期,某一地域能够维持抚养的最大人口数量。

人口合理容量:所能持续供养的人口数量。

人口合理容量要小于人口承载力。

2、影响环境人口容量(环境承载力)的因素:资源状况、生产力水平、开放程度和消费水平。

第二章城市空间结构与城市化一、城市的空间结构1、城市功能分区——相同的城市用地类型发生集聚(1)商业区:位于城市中心、交通干线两侧—交通便利,通信发达,人流量大;付租能力强。

★中心商务区(CBD):建筑密集、高楼林立、交通便捷——面积有限,但需求量大(2)工业区:一般分布在城市边缘,交通便利,大多有河流或铁路、公路经过。

(3)住宅区:是城市最广泛的土地利用方式。

湘教版(2019)高中地理必修第二册知识点复习提纲(全面,必备!)

湘教版(2019)高中地理必修第二册知识点复习提纲第一章人口与地理环境第一节人口分布一.世界人口分布(1)世界人口分布极不平衡。

(2)世界人口在各大洲的分布状况差异很大。

(3)世界各国的人口分布也极不平衡。

(4)世界人口城乡分布总的趋势是城镇人口比例逐渐上升,乡村人口比例逐渐下降。

世界人口主要集中分布在北半球中低纬度的沿海低地平原地区。

二.影响人口分布的因素(一)自然地理环境1.从气候条件看,人口主要分布在温带和亚热带的湿润、半湿润地区。

2.从地形条件看,人口主要分布在平原和丘陵地区,山区人口较为稀少。

3.水资源对人口分布的影响很大。

一般来说,沿河、沿湖地区人口稠密。

越是干燥的地区,水对人口分布的影响就越大。

4.土壤对人口分布的影响,更多的是通过农业发展间接地起作用。

不同的土壤由于自然肥力和耕作性能不同,开发利用程度也不同,因而影响人口分布。

5.矿产资源的开发吸引人口聚集。

例如,大型油田的开发,使原本荒无人烟的地方崛起新的城市。

6.人类可以通过适度改变生活习性,如缝衣销鞋、建造房屋等方式,来提高对自然地理环境的适应性,改善和扩大自身的生存空间。

(二)人文地理环境人文地理环境包括经济、社会、历史、文化和科技等因素。

1.经济因素:对人口分布具有决定性影响。

这是因为(1)人口分布与经济活动密不可分。

(2)人口分布受经济活动类型、规模的制约。

一般来说,经济发展水平较高的地区,人口稠密,如我国东部地区、美国东北部地区和欧洲西部地区。

2.社会因素:人类社会发展的不同阶段,生产力水平不同,社会生产方式不同,人口分布的特点也不同。

农业社会以个体农业生产为主,人口主要分布在农业发达地区。

工业社会的生产力水平得到空前发展,工业占据主导地位,工业企业集中在城镇,导致人口向城镇聚集。

在一些工业发达的地区,形成了人口密集的城市带。

3.历史因素:对人口分布的影响,表现为历史较悠久的地区人口较稠密,如东亚、南亚的人口稠密区。

地理必修二知识点总结(湘教版)

地理必修二第一章和第二章知识点总结1.1 人口增长模式●世界人口增长特点:人口基数大,约60多亿。

时间上:J型曲线,持续性、阶段性、增长性,空间上:发达国家增长快,发展中国家增长慢●影响人口增长直接因素:人口自然增长率=出生率—死亡率●影响人口自然增长率的社会因素:生物学规律、社会因素(经济发达程度、文化教育水平、医疗卫生条件、妇女就业状况、婚姻生育观、宗教信仰、风俗习惯、战争、人口政策)、自然灾害等。

●影响人口增长根本原因:取决于生产力的发展水平。

●人口增长模式:①“高高低”模式(原始型和传统型):为工业革命前的人口增长模式,包括奴隶社会、封建社会和资本主义社会初期的人口增长模式。

它可分为(1)原始人口增长模式:基本特点是高出生率、高死亡率、极低的自然增长率,它与原始社会时期,以采集、狩猎经济为主的极为低下的生产力水平相适应;②传统人口增长模式:基本特点是高出生率、高死亡率、较低的自然增长率,它与手工劳动为基础的自然经济相适应。

(非洲少数国家属此类型)发达国家在18世纪中期到19世纪末20世纪初属于此种人口增长模式。

从20世纪50年代起,这种模式普遍存在于大多数发展中国家,导致大多数发展中国家出现严重的人口问题。

③“低低低”模式(现代型):表现为低出生率、低死亡率、低自然增长率“三低”的现代人口增长模式。

发达国家和少数发展中国家属此类型。

●世界人口自然增长率的地区差异①发展中国家与发达国家有差异:大多数发展中国家处在“高低高”的过渡模式,发达国家处在“低低低”的现代模式;发展中国家和发达国家面临不同的人口问题②发达国家地区之间也略有差异欧洲人口自然增长率最低(-0.1%) 即出生率低于死亡率。

人口连续多年负增长的欧洲国家如意大利、匈牙利、俄罗斯、德国等。

零增长:希腊、葡萄牙、波兰、奥地利日本人口自然增长率为0.2%左右,也很低。

北美(仅含美国、加拿大)、澳大利亚、新西兰人口自然增长率稍高,约在0.4%到0.8% ③发展中国家或地区之间的差异人口自然增长率较高的地区是亚非拉发展中国家集中分布区;除澳大利亚、新西兰以外的大洋州其它国家和非洲国家——“过渡型”;亚洲和拉丁美洲国家——“过渡型”和“现代型”;如亚洲的日本、韩国、新加坡等,拉美的古巴、乌拉圭等是现代型;中国:有些地区已经属于“现代型”,如上海。

- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。

- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。

- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

湘教版高中地理必修二知识点(标注重点版)一、人口与地理环境1、不同人口增长模式的主要特点及地区分布。

(1)衡量人口增长速度的指标是人口自然增长率;人口自然增长率=人口出生率-人口死亡率;人口出生率=(出生人口数/人口总数)×100%;人口死亡率=(死亡人口数/人口总数)×100%;人口密度=总人口/总面积(单位:人/km2)。

(2)影响人口增长快慢的根本原因是生产力水平,其他原因包括文化教育水平、医疗卫生条件、婚姻生育观、宗教信仰、风俗习惯、战争、自然灾害、人口政策等;人口增长速度最快的洲是非洲,最慢的洲是欧洲;一年内人口增加最多的洲是亚洲,人口增加最少的洲是大洋洲。

(3)世界人口增长特点:18世纪工业革命前,增长缓慢;工业革命到第二次世界大战,增长加快;第二次世界大战后,增长迅速。

(4)人口增长模式及特点和地区分布:①原始型:高出生率,高死亡率,低自然增长率,原始社会,现热带原始森林中的土著部落;②过渡型:高出生率,低死亡率,高自然增长率,多数发展中国家;③现代型:低出生率,低死亡率,低自然增长率,发达国家。

(5)我国人口增长模式是从“高低高”(传统型)向“低低低”(现代型)转变。

不同国家的人口问题及对策2、人口迁移的主要原因。

(1)人口迁移的概念:人口在地区之间迁出或迁入而变更定居地的行为。

(2)人口迁移的分类:按是否跨越国界分为国际人口迁移和国内人口迁移。

(3)二战前后国际人口迁移:二战前:从旧大陆到新大陆(欧亚非→美洲大洋洲)。

二战后:①从发展中国家流向发达国家(亚非拉美→欧北美大洋洲)②定居移民减少,短期流动人口增多(北非埃及→西亚)。

(4)人口迁移的原因(人口迁移是推力和拉力因素共同作用下的产物)①自然环境因素:如水土流失、气候变化等造成的环境恶化,旱涝、地震等自然灾害。

②经济因素:是引起人口迁移的主要原因;如不同地区经济发展水平的高低,城市化,大型工程建设等;交通运输业的改善促进了人口迁移。

③政治因素:如国家政策,战争等。

④社会文化因素:如文化教育,家庭婚姻,宗教信仰,民族等;其中,家庭婚姻是影响青年人口迁移的重要因素。

(5)我国的民工流动:改革开放以来,尤其是20世纪80年代中期以来,我国出现大规模的民工流动,是由经济发展水平的地区差异引起的(经济因素);其主要流向是从山区流向平原,从农村流入城镇,从中西部欠发达地区流向东部沿海发达地区(川、渝、贵、湘、鄂、皖、赣、豫→珠三角、长三角、京津唐)。

人口流动意义:对迁出地,增加经济收入,减轻就业压力,利于环境保护;对迁入地,促进经济繁荣,影响社会治安的稳定。

(6)人口迁移的影响:调节人口空间分布和人才余缺;加强民族融合和文化交流;促进经济发展和缩小地区差异。

其他影响:为迁入地提供廉价劳动力;缓解迁出地劳动力过剩问题,促进社会稳定,但可能造成人才流失;保护环境;利于解决“三农”问题;加重城市和交通负担,影响社会治安;加大计生难度等。

3、环境承载力与人口合理容量的区别。

(1)环境承载力:最大人口容量①概念:是指一定时期内某一地域的环境、资源所能持续供养的人口数量。

②影响因素:自然资源的数量和质量,如土地资源、水资源、矿产资源等。

(2)人口合理容量:最佳人口容量①概念:是指一国或一地区在可预见的时期内,利用本地的能源及其他资源、智力、技术等条件,在保证符合社会文化准则的物质生活水平条件下,所能持续供养的人口数量;仅从数值上比较,人口合理容量较环境承载力小。

②影响因素:资源、科技水平、人口的生活水平和消费水平等;一般地说,资源、科技水平与人口合理容量呈正相关,而生活水平和消费水平与人口合理容量呈负相关。

人口容量的特点:临界性、相对性、警戒性。

人口数量应与社会经济发展水平相适应,与资源、环境相协调。

二、城市与地理环境1、城市的区位因素(1)自然因素:①地形:平原城市密集;世界大多数城市位于平原,热带地区城市位于高原,山区城市多位于河谷、低地。

②气候:气温适宜、降水适中的中低纬度临海、近海地区城市密集;③河流:河流交汇处、河口、水运起点或终点处,提供水源和便利水运,城市密集。

(2)社会经济因素:①交通运输:沿海、沿江、铁路干线和高速公路沿线城市密集,交通运输方式的变化会影响城市的分布和发展;②矿产资源:邻近矿产资源地易形成工矿城市,如伯明翰、曼彻斯特、匹兹堡、大同、鹤岗、抚顺、开滦等是因煤炭而兴的城市,阿伯丁、大庆、玉门、克拉玛依等是因石油而兴的城市,鞍山、包头、攀枝花等是因铁矿而兴的城市。

③其他:政治(以政治中心新建城市,如华盛顿、巴西利亚)、科技(如日本的筑波)、旅游(中国的黄山、张家界)等,而宗教和军事对城市区位的影响已减弱。

2、城市功能分区(1)城市功能区:城市中同类经济活动在空间上高度聚集形成功能区;功能区之间并无明确界线,一个功能区以某种功能为主,也可能兼顾其他功能。

分为商业区、居住区、市政与公共服务区、工业区、交通与仓储区、风景游览区、城市绿地、特殊功能区等。

(2)城市主要功能区分布的一般特点:①商业区:一般位于交通便利的市中心、交通干线两侧或街角路口处;在大城市和特大城市的市中心往往形成中心商务区(CBD),经济活动最为繁忙,建筑物高大密集,人口数量昼夜差别很大。

②住宅区:占地面积最大,分布最广泛。

高级住宅区,分布在城市的外缘,与高坡、文化区相联系;低级住宅区,分布在内城、工业区附近,与低地、工业区相联系;两者成背向发展。

③工业区:趋向于市区外缘分布(不断向市区外缘移动),且靠近交通干线。

3、城市空间结构(1)城市空间结构:城市中不同功能区的分布和组合构成了城市的空间结构,也称城市地域结构。

(2)城市空间结构的形成原因:①经济因素:起主要作用,表现各种经济活动付租能力的高低;影响地租高低的主要因素是距市中心远近和交通便捷程度。

②历史因素:早期的土地利用方式会影响日后的功能分区,如北京中心城区因历史原因形成了行政区,上海外滩成为金融中心等。

③社会因素:职业、收入水平、民族和宗教信仰等因素会影响城市中住宅区的分布。

城市空间结构会随着城市的发展而发生变化。

4、三种西方城市空间结构代表学说:同心圆学说、扇形学说、多核心学说三种学说的共同点:认为城市空间结构都以中心商务区(CBD)为核心;城市功能区的分布受到地租、交通因素的影响。

5、中心地理论与城市服务功能(1)基本概念:①中心地:向周围地区提供各种货物和服务的地方。

②服务范围:中心地提供货物和服务的作用范围。

在理想的均质平原上,中心地的服务范围表现为以中心地为核心的正六边形。

(现实生活中,中心地可以是城镇,也可以是城镇内部的商业中心。

)(2)城市服务功能:按中心地理论,从区域总体来看,中心地规模的大小与数量成反比,高级中心地包容低级中心地,高级服务范围覆盖低级服务范围,构成层次分明相互嵌套的空间网络系统。

即城市规模越大,服务功能越强,服务范围越广。

等级较高的城市数目较少,等级较低的城市数目较多;等级较高的城市相距较远,等级较低的城市相距较近。

等级较高的城市的服务范围包容了多个等级较低的城市的服务范围。

不同等级城市的服务范围是层层嵌套的。

(3)中心地理论的应用:指导区域规划、城市建设、商业网点布局。

三、城市及其对地理环境的影响1、城市化(1)城市化:又叫城镇化,是指人口向城镇集聚和城市范围不断扩大、乡村变为城镇的过程;即农村人口向城市集中、农村地域向城市地域转化、城市文明向广大农村地区扩散的过程。

(2)表现:①城市人口占总人口的比重上升;②劳动力从第一产业向第二、三产业转移;③城市用地规模扩大。

其中,城市人口占总人口的比重是城市化水平的主要标志。

(3)世界城市化进程:社会经济发展是城市化的主要动力,即生产力水平的提高促进了城市化,因此世界城市化进程与人口增长呈正相关。

18世纪工业革命前,城市化速度缓慢;18世纪工业革命至1950年,发达国家城市化速度快;1950年以后,发达国家城市化进入成熟期,发展中国家城市化速度快。

(4)发达国家的郊区城市化和逆城市化:①形成原因:客观上,城市人口高度集聚,导致市中心环境恶化、地价上涨;城郊之间交通条件的改善;乡村基础设施完善。

主观上,城市居民为了追求比较好的生活环境。

结果:造成部分居民、商业、制造业向外迁移、扩散,市中心区出现衰落。

部分发展中国家的大城市也出现了郊区城市化现象,如我国北京、上海、杭州等。

②我国大城市发展趋势:城市经济逐步成为区域经济增长的主导力量;大型中心城市加速发展,辐射带动功能显著增强;有更多的农业人口进入城市或当地的小城镇;运用信息化手段提升城市现代化水平;控制环境污染和生态破坏,治理各种“城市病”;强调以人为本,注重构建和谐的人居环境。

不同国家的城市化比较2、城市化对地理环境的影响城市是人类对地理环境影响最深刻的区域,城市的发展影响了水循环,出现“热岛”现象,密集建筑影响日照、风向等。

(1)合理的城市化可改善环境,如合理用地、节约用地、保护耕地、绿化环境、减少人类活动对环境的压力等。

(2)城市化带来的问题:①环境污染严重,环境质量下降;如大气污染、水污染、垃圾污染和噪声等。

②交通拥挤,居住条件差。

③人口密集,就业困难。

④给社会治安带来压力。

(3)改善城市环境的对策:①进行合理的城市规划,建设生态城市;②在大城市周围建立新区或卫星城;③改善交通和居住条件;④加强绿化,治理污染,美化环境。

四、地域文化对人口或城市的影响1、地域文化与人口(1)外国文化与人口可结合回答人口增长有关问题:①婚俗:发展中国家——早婚→人口增长快。

发达国家——晚婚、离婚率高→人口增长慢。

②宗教:往往鼓励生育。

(2)中国文化与人口:早婚早育→晚婚晚育;多育多子→只生一个;“学而优则仕”→“全民皆商”;安土重迁→四海为家。

2、地域文化与城市(1)地域文化对城市的影响主要表现在城市建筑景观和布局。

(2)外国文化与城市建筑:美国在大城市中心建筑物高大;欧洲城市中心往往有大教堂。

基督教的尖顶建筑,伊斯兰教的圆顶建筑,佛教的佛(宝)塔建筑。

(3)中国文化与城市建筑:古代城市以皇宫或衙门为中心布局,突出皇权;四合院、苏州园林、“山水城市”。