《十六年前的回忆》教案、习题及答案

2024年小学《十六年前的回忆》人教版六年级下册课文及教案

2024年小学《十六年前的回忆》人教版六年级下册课文及教案一、教学目标1.知识与技能1.1理解课文内容,能流利地朗读课文。

1.2学习生字词,掌握重点词汇的用法。

2.过程与方法2.1通过问题驱动法,引导学生深入理解课文。

2.2运用小组合作学习,提高学生自主探究能力。

3.情感态度与价值观3.1培养学生尊敬父母、关爱家人的情感。

3.2培养学生面对困境,勇敢面对的精神。

二、教学重点与难点1.教学重点1.1理解课文内容,感悟作者对父亲的敬爱之情。

1.2学习生字词,掌握重点词汇的用法。

2.教学难点2.1理解课文中的比喻、拟人等修辞手法。

2.2理解课文结尾的寓意。

三、教学过程1.导入新课(1)引导学生回顾《背影》一课,感受作者对父亲的思念之情。

(2)介绍本课的学习目标,激发学生兴趣。

2.自主学习(1)学生自主阅读课文,理解课文内容。

(2)学生自主查找生字词,学习重点词汇的用法。

3.问题驱动法(1)教师提问:课文中的“十六年前”指的是什么?(3)教师提问:课文中的“回忆”是指什么?4.小组合作学习(1)学生分组讨论:课文中的哪些语句体现了作者对父亲的敬爱之情?(2)小组代表发言,教师点评。

5.课堂讲解(1)教师讲解课文中的比喻、拟人等修辞手法。

(2)教师讲解课文结尾的寓意。

6.课堂练习(1)学生完成课后练习题。

(2)教师批改作业,进行反馈。

7.课堂小结(2)强调尊敬父母、关爱家人的重要性。

四、课后作业1.家庭作业1.1朗读课文,熟记生字词。

1.2摘录课文中的好词好句,进行仿写。

2.课外阅读推荐学生阅读《背影》等描写亲情的文章,提高文学素养。

五、教学反思重难点补充:1.教学重点1.1理解课文内容,感悟作者对父亲的敬爱之情。

课堂上,教师可以这样引导学生:“同学们,请你们在阅读课文时,特别注意那些描述作者内心情感的句子。

比如,当作者写道‘我还能记忆起十六年前的那个晚上’,这里面的‘还能’和‘那个晚上’包含了哪些情感呢?”1.2学习生字词,掌握重点词汇的用法。

《十六年前的回忆》教案(精选13篇)

《十六年前的回忆》教案(精选13篇)《十六年前的回忆》篇1教学目标:1、针对课文的特点,了解李大钊被捕前后与敌人做斗争的事迹,在读书感悟中,感受李大钊不仅是一个普通的父亲,更是一个伟大的人,并从中受到熏陶与感染。

2、学会生字、新词;理解课文内容;体会前后照应的写作特点。

3、有感情地朗读课文。

教学重点:引导学生紧扣文中描写李大钊言行的重点语句,从人性的角度出发,在读中加深对人物的了解,表达自己心中的情感体验。

教学难点:1、创设情境,挑起学生的读书欲望,引发学生探究的心理。

2、搭建平台,拉近时空距离,以文本为载体,让学生、教师、作者之间情感交融。

课时安排:两课时。

第一课时教学内容:1、师生谈话,单元整体导入。

2、读题质疑,导入新课。

3、初读课文,整体感知。

4、师生交流资料。

5、学生默读课文,围绕自己感受很深的地方作批注。

6、集体交流“被捕前”、“被捕时”这两部分的内容。

第二课时教学内容:1、集体交流“被捕后”这一部分。

2、有感情朗读课文的第一自然段和最后三个自然段,感受前后照应的写作手法对表达感情所起的作用。

3、读写结合。

课前准备:1、、黑板条。

2、学生课前预习课文,搜集有关李大钊的资料。

教学流程:第一课时一、师生谈话,单元整组导入。

师:从今天这节课开始,我们将进入第三组课文的学习。

在学习的过程中,我们将一起感受那一幅幅令人难忘的历史画面。

二、读题质疑,导入新课。

1、学生读题,教师在关键词下面做上记号:十六年前的回忆2、教师引导学生围绕关键词质疑。

三、自读课文,整体感知。

1、带着疑问,自由朗读课文,注意将字音读准,把课文读通读顺。

2、读书反馈。

(1)读词。

(黑板条出示本课生字中容易读错的词语、多音字)书籍抽屉严峻瞅了瞅披散散步勉强待了一会儿(2)读题,说说自己对课题都有了哪些了解。

(3)整体感知。

师:女儿李星华在文中主要回忆了父亲李大钊的哪些事?同学们可以迅速地再浏览一下课文,用自己的话简单地说一说。

六年级《十六年前的回忆》教学设计3篇

六年级《十六年前的回忆》教学设计3篇六年级下册《十六年前的回忆》教学设计篇一该文是李大钊的女儿李星华同志在1943年写的,是纪念自己的父亲被害之日所作的文章。

正值李大钊同志遇难十六周年所以题目为《十六年前的回忆》。

一、教学目标1、学写本课10个生字。

2、读读记记“书籍、抽屉、尖锐、僻静、恐怖、粗暴、制服、瞪眼、魔鬼、苦刑、残暴、匪徒、拘留、勉强”等词语。

2、正确、流利、有感情地朗读课文。

3、了解李大钊在被捕前、被捕时和被捕后与敌人作斗争的事迹,受到生动的革命传统教育。

4、领悟课文前后照应、首尾连贯的表达方法,并迁移运用。

二、教学重难点1、引导学生学习课文,了解李大钊同志被害的过程,感受李大钊的高贵品质。

2、结合当时的背景,理解一些含义深刻的句子。

3、引导学生领悟课文前后照应的写法。

三、教学方法以读代讲,借助资料理解文本,写法迁移运用。

四、教学准备1、收集关于李大钊的资料。

2、课件。

3、布置学生提前预习课文,想想课文是按什么顺序叙述的?作者回忆了十六年前父亲的那几件事?五、课时安排两课时。

六、课型:新授课第一课时课时目标1、了解本单元的学习目标。

2、整体感知课文内容,理清课文叙述的顺序。

3、正确、流利地朗读课文,学会生字。

4、感悟人物品质和前后照应的写法。

教学重难点理清课文条例,感悟人物品质和前后照应的写法。

教学过程一、“单元导读”入手,明确单元学习目标导:同学们,今天我们一起走进“深深的怀念”这一单元主题,请同学们自读“单元导读”,想想我们在这一单元里将要看到什么,学习什么?并划出本单元学习目标。

1、学生自由朗读课文导读内容,划出本组课文的主要内容和学习要求。

2、指名说说学习的内容和学习目标。

3、(课件出示学习要求)齐读学习目标。

指出,课文的叙述顺序有哪些?强调要在本组课文的学习中体会课文的表达顺序,并学习运用。

二、导入新课,了解背景1、让我们首先一起走进《18.十六年前的回忆》。

板书课题。

齐读课题(强调“回忆”重读)2、“十六年前的回忆”作者李星华回忆了谁呢?(板书:李大钊)3、交流李大钊的资料。

《十六年前的回忆》 课后习题答案

《十六年前的回忆》课后习题答案

《十六年前的回忆》课后习题答案

1、默读课文。

说说课文按照时间顺序写了那些事?给你印象最深的是什么?

【详解与答案】

课文按照时间顺序写了以下几件事:被捕前写父亲烧掉文件和书籍,工友阎振三被抓;然后写了父亲被捕时的情景,主要表现了对敌人的心虚、残暴和父亲的镇静、处乱不惊;接着写了父亲在法庭上与敌人斗争的情景表现了父亲的镇定、沉着;最后写了父亲被害后,全家人悲痛心情。

第二问答案示例:

我对李大钊在法庭上与敌人斗争的景象最深。

原因:尽管敌人十分凶狠,可李大钊同志坚强不屈,沉着、冷静地同敌人进行斗争。

面对亲人的哭喊,他表现异常坚强,表现了一个革命者坚定的革命信念。

2、从课文中找出含义深刻的句子,比如,“那年春天,父亲每天夜里回来得很晚。

每天早晨,不知道他什么时候又出去了。

”再说说从句子中体会到了什么?

【详解与答案】

(1)“那年春天,父亲每天夜里回来得很晚。

每天早晨,不知道什么时候他又出去了。

”说明李大钊每天起早贪黑、废寝忘食在外面为革命事业奔忙。

(2)“我看到了他那乱蓬蓬的长头发下面的平静而慈祥的。

十六年前的回忆练习设计(附答案)教学练习

十六年前的回忆练习设计(附答案)教学练习文章摘要:本文章的主要内容是关于十六年前的回忆练习设计(附答案)课堂实录_教学反思_案例_练习_课文_教后感,欢迎您来阅读并提出宝贵意见!一、看拼音写词语p j nɡshūj chōu t j li( ) ( ) ( ) ( )mi n p o j sh c xi nɡy n j n( ) ( ) ( ) ( )二、给带点的字选择正确的读音三、搭配要恰当,用直线连起来伟大的态度耐心地问慈祥的力量奇怪地说严峻的面庞坚决地讲四、选词填空关于尽管除了为了按照1.( )达到共同的目的,我们必须努力奋斗。

2.( )开会的内容,我们必须认真研究一番。

3.( )他的意见去办,果然收到了预期的效果。

4.假期里,( )休息之外,还要注意学习和锻炼。

5.今年夏天,( )天气炎热,同学们仍然坚持学习。

五、读句子,从课文中找出和它相照应的语句1.我奇怪地问他:爹,为什么烧掉呢?怪可惜的。

2.工友阎振三一早上街买东西,直到夜里还不见回来。

______________________________________________________ _______________________________________________________3.我低声母亲说:妈,昨天是4月28日。

______________________________________________________ ______________________________________________________ 六、读句子,回答问题可怕的一天果然来了。

1. 可怕的一天指哪一天?__________________________________________________________ 2. 果然一词说明什么?__________________________________________________________ 3.这句话在课文中起什么作用?__________________________________________________________ 七、选择正确答案,在括号里画,并说说为什么选它《十六年前的回忆》一文1.歌颂了李大钊同志忠于革命事业,坚贞不屈的伟大精神。

部编版六年级语文下册第11课《十六年前的回忆》课后练习题(含答案)

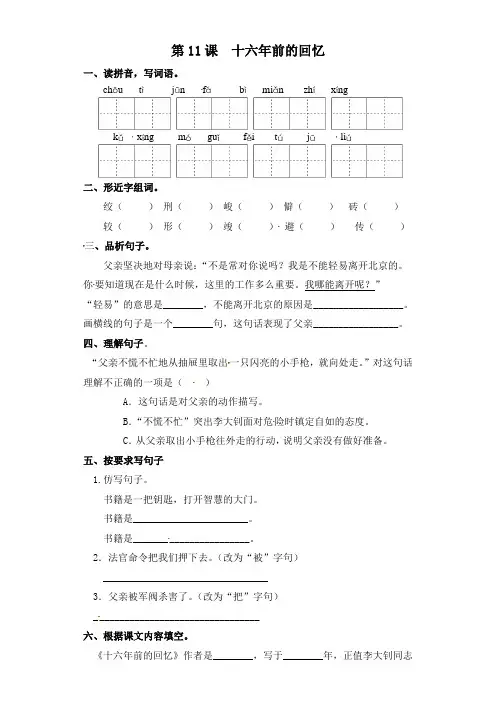

第11课十六年前的回忆一、读拼音,写词语。

chōu tìjūn fábìmiǎn zhíxíngkǔxíng móguǐfěi tújūliú二、形近字组词。

绞()刑()峻()僻()砖()较()形()竣()避()传()三、品析句子。

父亲坚决地对母亲说:“不是常对你说吗?我是不能轻易离开北京的。

你要知道现在是什么时候,这里的工作多么重要。

我哪能离开呢?”“轻易”的意思是________,不能离开北京的原因是__________________。

画横线的句子是一个________句,这句话表现了父亲_________________。

四、理解句子。

“父亲不慌不忙地从抽屉里取出一只闪亮的小手枪,就向处走。

”对这句话理解不正确的一项是()A.这句话是对父亲的动作描写。

B.“不慌不忙”突出李大钊面对危险时镇定自如的态度。

C.从父亲取出小手枪往外走的行动,说明父亲没有做好准备。

五、按要求写句子1.仿写句子。

书籍是一把钥匙,打开智慧的大门。

书籍是_______________________。

书籍是_______________________。

2.法官命令把我们押下去。

(改为“被”字句)_________________________________3.父亲被军阀杀害了。

(改为“把”字句)_________________________________六、根据课文内容填空。

《十六年前的回忆》作者是________,写于________年,正值李大钊同志遇难十六周年。

文章写的是________的事,主要写了李大钊同志牺牲前后的事,按________、________、________、________顺序记叙的。

条理清晰,结构严谨。

七、课内阅读。

父亲瞅了瞅我们,没对我们说一句话。

他脸上的表情非常安定,非常沉着。

他的心被一种伟大的力量占据着。

2023年部编版语文六年级下册十六年前的回忆教案(优选3篇)

部编版语文六年级下册十六年前的回忆教案(优选3篇)〖部编版语文六年级下册十六年前的回忆教案第【1】篇〗教学目标1、自主学习字词,会写“阀、避”等12个生字。

正确、流利、有感情地朗读课文。

2、学生掌握按时间顺序表达的写法。

3、学生细读文本,抓住描写李大钊的语言、动作和外貌的句子,从言行体会他对亲人的爱,对革命事业的忠贞。

4、领悟课文前后照应、首尾连贯的表达方法。

并说说这样写的好处。

教学重点1、自主学习字词,会写“阀、避”等12个生字。

正确、流利、有感情地朗读课文。

2、学生掌握按时间顺序表达的写法。

3、学生细读文本,抓住描写李大钊的语言、动作和外貌的句子,从言行体会他对亲人的爱,对革命事业的忠贞。

教学难点领悟课文前后照应、首尾连贯的表达方法。

并说说这样写的好处。

第一课时教学目标1、自主学习字词,会写“阀、避”等12个生字。

正确、流利、有感情地朗读课文。

2、初步理解课文内容,学生掌握按时间顺序表达的写法。

教具准备课件教学设计一、介绍背景,导入新课。

【出示课件1、2】师:毛主席在“咏梅”词中,赞颂了梅花顽强不屈的斗争精神。

梅花的品格在无数革命者身上得到具体体现。

李大钊同志就是其中一个,为了革命,他不谓艰险,面对敌人,他大义凛然,表现了革命者无所畏惧的崇高品德,李大钊是中国共产党的创始人之一。

新文化运动和“五四”爱国运动的直接组织者和领导者。

对中国早期马克思主义的传播起过重要作用。

师:【出示课件4】本课是革命先驱李大钊烈士的女儿李星华在1943年写的,这年正值李大钊同志遇难16周年──李大钊烈士牺牲于1927年,所以文章题目叫《十六年前的回忆》。

板书课题。

李大钊的女儿李星华同志,在父亲遇难十六周年所写的回忆录中,把我们带到那腥风血雨的年代。

二、初读课文,整体感知。

1.朗读课文:自由朗读课文,把课文读得正确流利。

遇到不理解的词语,通过看注释、查词典等方式弄懂。

2.词语学习:⑴交流自己已懂的词语。

⑵认读生字新词。

部编版语文六年级下册十六年前的回忆教案(推荐3篇)

部编版语文六年级下册十六年前的回忆教案(推荐3篇)【部编版语文六年级下册十六年前的回忆教案第1篇】《十六年前的回忆》通过对李大钊被捕前到被捕后的回忆,展示了革命先烈忠于革命事业的伟大精神和面对敌人坚贞不屈的高贵品质,表达了作者对父亲的敬仰与深切的怀念。

教学目标1.理解课文思想内容,了解李大钊同志在被捕前、被捕后与敌人作斗争的事迹,使学生受到生动的革命传统教育。

2.体会本课前后照应的写法以及这种写法的好处。

3.学习本课生字新词,理解重点词句。

4.有感情地朗读课文。

教学重点、难点1.深入领会描写李大钊同志革命精神的重点语句。

2.体会课文前后照应的写法。

教学时间三课时教学设计第一课时一、教学目标(一)初读课文,让学生通过查字典,联系上下文理解词语。

(二)了解时代背景,正确地朗读课文。

二、教学重点、难点(一)查字典、联系上下文理解词语。

(二)能正确地朗读课文。

三、教学过程(一)激情导入,激发兴趣。

同学们,今年的10月1日是我国建国五十周年的日子。

正因为有无数共产党员抛头颅、洒热血为了解救苦难的中国人民,为了崇高的共产主义理想,不伯牺牲自己,才换来了新中国的诞生,才换来了幸福的今天。

我们国家不会忘记这些英雄,我们每一代人也不会忘记他们的。

今天学习的这篇课文主要人物是李大钊。

(二)时代背景简介。

1.自己轻声读读预习部分。

2.当时中国军阀割据,北洋奉系军阀首领张作霖,在帝国主义分子的支持下,下令逮捕共产党人。

1927年4月6日早晨,李大钊被捕。

这篇课文按照李大钊同志被捕之前、被捕、被审、被害之后的顺序,分为四大段。

(三)学生自己初读课文,并画出文中生字。

(四)教师指名按自然段读课文,检查学生初读课文的情况,并注意纠正错误读音。

1.指导学生读准字音。

被难日(nàn)2.指导学生分析字形结构。

本课共有7个生字。

先让学生查字典写出每个字的偏旁、余笔、选择哪个字义。

3.课堂讨论识记重点字的方法。

在指名7位同学完成后,讨论识记重点字的方法。

部编版六年级语文下册第11课《十六年前的回忆》优秀教案(含全册考点梳理)

11.十六年前的回忆[教学目标]1.会写15个生字,正确读写重点词语。

2.有感情地朗读课文。

了解李大钊在被捕前、被捕时和被捕后与敌人作斗争的事迹。

3.领悟课文前后照应的表达方法。

4.感受李大钊同志忠于革命、坚贞不屈的革命精神,培养学生爱憎分明的情感价值观。

[教学重难点]1.理解课文的主要内容,从字里行间感受李大钊同志的革命精神。

2.领悟课文前后照应的表达方法。

[教学课时]2课时第一课时教学过程一、激情导入同学们,看看你们胸前的红领巾,你可曾想到什么?它是国旗的一角,是用无数革命烈士的鲜血染成的。

今天,我要向大家介绍一位革命先烈——李大钊同志(出示李大钊的画像)。

下面让我们随着课文回到过去,学习李大钊同志与敌人作斗争的英雄事迹。

(板书课题,齐读)二、初读课文,自学字词1.引导学生自由朗读课文,做到正确、流利。

标出自然段序号。

2.同桌之间互相检查读课文的情况。

3.学习本课生字新词。

(1)师出示生字卡片,抽生读并口头组词。

(师相机正音)(2)重点指导。

(“瞅”读“chǒu”)4.指名分段读课文,教师正音。

三、再读课文,了解主要内容1.默读课文,思考:课文按时间顺序写了李大钊的哪些事?(学生交流、讨论)2.学生汇报。

(课文写了李大钊同志在被捕前、被捕时和在法庭上与敌人作斗争的事。

)3.快速默读课文,思考:第1自然段与回忆部分的内容有什么联系?作者运用了什么样的叙述方法?(课文第1自然段回忆父亲的被难日离现在已经有16年了,紧接着后面的内容都是讲述16年前的一些事情,可见作者在文中运用了倒叙的方法来写16年前发生的事。

)四、学习“被捕前”部分1.轻声读第1—7自然段。

2.小组讨论:(1)“那年春天”指的是哪一年春天?这句话在这里有什么作用?(1927年的春天。

过渡作用,承接第1自然段,引起下文的回忆。

)(2)李大钊被捕之前局势越来越严重表现在哪些方面?(①父亲早出晚归;②父亲烧掉书籍和文件;③军阀张作霖要派人来检查;④工友阎振三被抓。

部编版语文六年级下册十六年前的回忆教案3篇2024

部编版语文六年级下册十六年前的回忆教案3篇2024〖部编版语文六年级下册十六年前的回忆教案第【1】篇〗十六年前的回忆教学目标1.会写“稚、避”等15个字,正确读写“埋头、含糊”等20个词语。

2.正确、流利、有感情地朗读课文。

3.了解李大钊在被捕前、被捕时、被捕后与敌人做斗争的事迹,通过细节描写感受李大钊的高贵品质。

4.领悟课文前后照应、首尾呼应的表达方法。

教学重难点了解李大钊被害的过程,通过细节描写感受李大钊的高贵品质。

教学准备多媒体课件;收集相关资料。

教学课时 2课时第一课时一、揭示课题,质疑回忆。

1、同学们,你们还记得这句话吗?“苟利国家生死以,岂因祸福避趋之。

”谁来读读这句话?多么慷慨激昂的爱国热情!谁再来读读这一句?(出示课件2)“人生自古谁无死,留取丹心照汗青。

”多么大义凛然的英雄气概!你们能背背这首诗吗?2、我们能够在安静舒适的环境中生活和学习,正是因为无数革命先烈的浴血奋战,前赴后继。

今天我们要学习第11课《十六年前的回忆》。

板书课题。

(齐读课题)3、请同学们结合题目看注释,再读读第1自然段,说说自己知道了什么。

(1)课文的作者是李星华,她是李大钊的女儿,文章是1943年写的,回忆了十六年前的事情。

(2)李大钊的被难日是1927年4月28日,离作者写这篇文章的时间已经十六年了。

(3)“被难日”在课文中就是指李大钊被杀害的日子。

3.时代背景。

(出示课件3)当时的时代背景是这样的——(指名接读)1927年,军阀张作霖在帝国主义的支持下,率兵进关,占领河北、山东等地,以武力威胁正在胜利北伐的国民革命军,还下令通缉在北京的李大钊同志,但李大钊同志毫不畏惧,在极端危险的情况下仍然留在北京从事革命工作。

李大钊在1927年4月6日被张作霖逮捕,受尽酷刑,始终坚贞不屈,在狱中继续领导共产党的工作,4月28日被敌人绞死。

4.简介李大钊。

(出示课件4)李大钊是——(指名接读)中国无产阶级革命家,中国最早的马克思主义者,中国共产党的创始人和早期领导者。

- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。

- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。

- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

课程解读一、学习目标1. 朗读课文,感受革命传统,纪念革命前辈的丰功伟绩,懂得为人民服务的道理;2. 把握文章主要内容,了解课文的叙述顺序,并在习作中加以运用。

二、重点、难点1. 学习结合文章的社会背景来理解一些含义深刻的句子。

2. 领悟课文前后照应、首尾连贯的表达方法。

3. 学习分析理清文章思路,并概括段落和文章大意。

三、重点解读分析:《十六年前的回忆》1. 课文背景资料:李大钊,字守常,河北省乐亭县人,生于1889年10月29日。

1907年考入天津北洋法政专门学校学习政治经济。

1913年冬,李大钊怀着忧国忧民的情怀,东渡日本,考入东京早稻田大学政治本科学习。

当日本帝国主义向袁世凯提出灭亡中国的“二十一条”后,他积极参加留日学生总会的爱国斗争,他起草的《警告全国父老书》的通电迅速传遍全国,他也因此成为举国闻名的爱国志士。

1916年李大钊回国后,积极参与正在兴起的新文化运动。

1927年4月6日,奉系军阀张作霖勾结帝国主义,逮捕了李大钊等80余人。

军阀不顾广大人民群众和社会舆论的强烈反对和谴责,悍然将李大钊等20位革命者绞杀在西交民巷京师看守所内。

李大钊从容就义,时年38岁。

2. 词语理解:军阀轻易恐怖一拥而入严峻会意沉着军阀:指拥有武装部队,割据一方,自成派系的人。

轻易:本课指随随便便。

恐怖:惊慌、害怕。

一拥而入:形容很多人同时闯进门来。

严峻:严肃而厉害。

会意:领会别人没有明确表达的意思。

沉着:镇静,从容,不慌不忙的样子。

3. 文路整理。

本文是回忆录。

作者采用第一人称的叙述方式,回忆了父亲被害的全过程。

被捕前(1—7自然段)写父亲烧掉文件和书籍,工友阎振三被抓,反映出形势的险恶与处境的危险;被捕时(8—17自然段)写了敌人的心虚、残暴与父亲的处变不惊;法庭上(18—29自然段)描写了父亲的镇定、沉着;被害后(30—32自然段)写了全家的无比悲痛。

4. 重点句品析:①父亲是很慈祥的,从来没骂过我们,更没打过我们。

我总爱向父亲问许多幼稚可笑的问题。

他不论多忙,对我的问题总是很感兴趣,总是耐心地讲给我听。

这一次不知道为什么,父亲竟这样含糊地回答我。

作者当时年纪小,对父亲为什么烧掉书籍和文件不理解。

她好奇地问父亲,却只得到一个含糊的回答。

这同父亲平常不管工作多忙、不管女儿提出的问题多么幼稚可笑,都耐心地回答和解释形成了鲜明的对照。

为什么会这样?这是因为当时的局势十分严峻,不是同孩子谈心的时候,而且像防止革命的书籍和文件落到敌人手里这样的事情,也不是几句话能说清楚的。

这里写出了李大钊同志对待亲人慈爱和善与对待工作认真严肃两个方面的统一。

②局势越来越严峻,父亲的工作也越来越紧张。

他的朋友劝他离开北京,母亲也几次劝他。

父亲坚决地对母亲说:“不是常对你说吗?我是不能轻易离开北京的。

你要知道现在是什么时候,这里的工作多么重要。

我哪能离开呢?”母亲只好不再说什么了。

在严峻的局势下,同志和亲人劝李大钊离开北京,但他坚决不肯,当时李大钊同志是北京党组织的负责人,他把革命工作看得比什么都重要。

他完全明白形势的险恶、处境的危险,但决不离开自己的工作岗位。

这表现了他对革命高度负责的精神。

③在法庭上,我们跟父亲见了面。

父亲仍旧穿着他那件灰布旧棉袍,可是没戴眼镜。

我看到了他那乱蓬蓬的长头发下面的平静而慈祥的脸。

从这句话中可以看出父亲虽受敌人的折磨,但依旧沉着、慈祥。

“没戴眼镜”“乱蓬蓬的长头发”说明敌人对李大钊施了重刑,“平静”说明李大钊经历残酷的折磨后依旧坚强,“慈祥”充分体现了李大钊对亲人的爱。

④父亲瞅了瞅我们,没对我们说一句话。

他脸上的表情非常安定,非常沉着。

他的心被一种伟大的力量占据着。

这个力量就是他平日对我们讲的──他对于革命事业的信心。

面对亲人的哭喊,李大钊只是“瞅了瞅”,没有说一句话,“他脸上的表情非常安定,非常沉着”。

为什么会这样?原因是“他的心被一种伟大的力量占据着”,这就是他对于革命事业的信心。

正因为李大钊同志对革命事业充满必胜的信心,所以李大钊在极端危险和困难的情况下能够坦然自若;正因为李大钊同志对革命事业充满必胜的信心,所以不但在敌人的严刑拷打下毫不动摇,而且也不因亲人的喊声、哭声而忧伤。

相反地,他用“安定”“沉着”影响亲人,使他们化悲痛为力量。

5. 课文特色:前后照应的写法。

阅读课文的开头和最后三个自然段,找出它们之间内容上的联系,从而体会到前后照应、首尾连贯写法的好处:整篇文章显得非常紧凑,同时突出了作者一直把父亲的被害牢记在心的思想感情。

课文还有不少地方是前后照应的,如,前面讲到“我蹲在旁边,看他把书和有字的纸片投到火炉里去”,后面交待“听母亲说,军阀张作霖要派人来检查。

为了避免党组织被破坏,父亲只好把一些书籍和文件烧掉”。

这样前后照应,读了就会对事情的来龙去脉了解得更加清楚,得到的印象和感受也更深刻。

四、课外拓展:李大钊被捕以后李大钊被捕以后,受尽了敌人的残酷拷打和折磨,敌人惨无人道地用竹签敲进他的指缝里,最后竟剥去了他双手的指甲。

但他始终无所畏惧,坚贞不屈,严守党的机密。

1927年4月8日《晨报》报道:李大钊受审问时,“态度甚为从容,毫不惊慌”,“着灰布棉袍,青布马褂,俨然一共产党领袖之气概!”同日《顺天时报》也报道:李大钊“精神甚为焕发,态度极为镇静,自称为马克思学说崇信者,对于其他之一切行为,则谓概不知晓”,“李无确供”!《晨报》1927年4月17日又报道:李大钊被捕10天来,受到了多次审讯。

每次审讯,李大钊除对于“共产学理及主义,均承认不讳”外,其他一概不知,对所谓种种“罪名”“则竭力辩白,谓并无此项行动”。

他在监狱中的自述中,历述了他为挽救民族危亡而立志从事革命的抱负。

他说:“钊自束发受书,即矢志于民族解放之事业,实践其所信,励行其所知,为功为罪,所不暇计。

”审讯和严刑拷打无济于事,张作霖变换手法,企图以高官厚禄进行收买,但遭到李大钊的严词痛斥!李大钊的被捕,在社会上引起极大的震动和广泛的同情。

京津“各报社评,皆暗为守常呼吁”。

国民军拍来电报,向奉系军阀提出警告。

北京25所大学校长,联名发表声明,要求将此案移交法庭处理。

学生群众、社会名流和他的同乡好友,多方设法营救。

尤其是北方的铁路工人,组织了劫狱队,准备采取劫狱行动。

李大钊得知后,坚决不同意这样做。

他说:“我个人为革命、为党牺牲,是光荣而应当,但已是党的损失。

我不能再要同志们来作冒险事业,耗费革命力量,现在,你们应当保存我们的力量……不要使革命力量再遭损失。

”党组织忍痛接受了李大钊的意见,说服铁路工人放弃劫狱的行动。

《灯光》1. 课文简说。

这篇课文通过对一件关于灯光的往事的回忆,歌颂了革命先烈的献身精神,说明今天的幸福生活来之不易。

电灯是和平年代生活中的普通物品,它却是战争年代美好生活的代名词。

为了全国解放,为了让后代过上安宁生活,郝副营长和很多革命志士献出了自己的生命。

作者用平静的口吻写出自己的回忆,却蕴涵着深沉动人的情感。

2. 理解词语:豫皖苏:豫,河南省的简称。

皖,安徽省的简称。

苏,江苏省的简称。

宏伟:(规模、计划等)雄伟壮大。

围歼战:包围起来歼灭敌人的战斗。

交通沟:阵地内连接堑壕、工事,供交通联络的壕沟。

也叫交通壕。

倚:靠着。

胸墙:为了便于射击和减少敌人火力可能造成的损失,在战壕边沿用土堆砌起来的矮墙。

黑魆魆:形容黑暗。

千钧一发:钧,古代重量单位,一钧等于30斤。

千钧一发指千钧的重量系在一根头发上,比喻极其危险。

璀璨:形容珠玉等光彩鲜明。

本课指天安门广场灯光耀眼。

华灯:雕饰华美或光华灿烂的灯。

3. 重点句品析:①他把头靠在胸墙上,望着漆黑的夜空,完全陷入了对未来的憧憬里。

这是写郝副营长在激战前,向往光明和幸福前景时的神态。

从这种神态里,我们理解了他英勇战斗的伟大动力,感到他那颗为解放中国人民、为造福人民而跳动的心。

“漆黑的夜空”,是实在的景象,在这里正好用以衬托郝副营长对光明的向往。

②这位年轻的战友不惜自己的性命,为了让孩子们能够在电灯底下学习,他自己却没有来得及见一见电灯。

这句话感情深沉,含义深刻。

话中称“年轻的战友”,是对年仅22岁就在战斗中牺牲的郝副营长的痛惜。

可他用自己的鲜血和生命,换来了后代的幸福和安乐,“孩子们在电灯底下学习”成了“幸福与安乐生活”的一种象征,强调了郝副营长是为了理想而英勇献身。

最后一句话既是对前面的情节的呼应,也是作者在由衷地赞叹革命先烈为理想而献身的无私和伟大。

③事情已经过去很长时间了。

在天安门前璀璨的华灯下,我又想起这位亲爱的战友来。

本文开头运用倒叙的手法,由天安门广场的灯光写起,叙述过去的事情,现在结尾又回到写灯光,与开头照应,显得结构紧凑。

当然,除了写作技巧上的意义,我们还发现作者在这句话里寄托的哀思和愿望,那就是无论过去多少时间,生活在幸福中的人们也不要忘记今天的幸福生活是谁为我们开创的,不要忘记那些革命先烈。

4. 课文特色:对于郝副营长的回忆,是由天安门广场上群众对于灯光的一句赞叹“多好啊”引出的。

“多好啊”在文章中出现了三次,是整篇课文的“文眼”。

第一次说这话的人是在欣赏这美丽的景色时发出的由衷的赞叹。

正是这一声赞叹,引起了作者对往事的回忆。

第二次说这话的是郝副营长,战争时期,条件极其艰苦,很多人从没有见过电灯,郝副营长也没有见到过,他对图上的孩子能在灯光下看书深感羡慕。

第三次说这话的仍然是郝副营长,他相信战争胜利以后,孩子们能在灯光底下学习,他心中充满了对未来美好生活的向往与憧憬。

课文就是这样通过对一件关于灯光的往事的回忆,歌颂了革命先烈的献身精神,说明今天的幸福生活来之不易。

预习导学一、预习新知:下节课我们将要学习第三单元的《为人民服务》和《一夜的工作》,请同学们做好预习。

二、预习点拨1. 读熟课文,查字典理解重点词语的意思。

2. 找出不理解的内容,并用标记注明。

3. 《为人民服务》的时代背景是怎样的?《一夜的工作》讲了周总理的什么事?可在网上查一查有关周恩来总理的资料。

同步练习(答题时间:30分钟)一、读拼音写词语。

shū jí chōu tì kǒnɡ bù mó ɡuǐ yán jùn cán rěn()()()()()()二、形近字组词。

籍()魔()峻()残()瞅()藉()摩()竣()贱()揪()三、从下列词语中找出6对近义词,分别填入括号里。

残暴含糊安宁可惜占据坚决模糊残酷坚定安定惋惜占领()——()()——()()——()()——()()——()()——()四、缩写句子。

1. 广场上千万盏灯静静地照耀着天安门广场周围的宏伟建筑。

__________________________________________________。

2. 这个小姑娘勇敢、乐观的精神深深地鼓舞了自暴自弃的我。