污泥浓缩池设计综述

污泥浓缩池的设计规定及数据

污泥浓缩池的设计规定及数据关于污泥浓缩池的设计规定及数据摘要:介绍了关于污泥浓缩池的设计规定及数据。

(1)、进泥含水率:当为初次污泥时,其含水率一般为95%-97%;当为剩余活性污泥时,其含水率一般为99.2%-99.6%。

(2)、污泥固体负荷:当为初次污泥时,污泥固体负荷宜采用80-120Kg/(m2.d);当为剩余法泥时,污泥固体负荷宜采用30-60Kg/(m2.d)。

(3)、浓缩后污泥含水率:由曝气池后二次沉淀池进入污泥浓缩池的污泥含水率,当采用99.2%-99.6%时,浓缩后污泥含水率宜为97%-98%。

(4)、浓缩时间不宜小于12h;但也不要超过24h。

(5)、有效水深一般宜为4m,最低不小于3m。

(6)、污泥室容积和排泥时间,应根据排泥方法和两次排泥间时间而定,当采用定期排泥时,两次排泥间一般可采用8h。

(7)、集泥设施:辐流式污泥浓缩池的集泥装置,当采用吸泥机时,池底坡度可采用0.003;当采用刮泥机时,不宜小于0.01。

不设刮泥设备时,池底一般设有泥斗。

其泥斗与水平面的倾角,应不小于50度。

刮泥机的回转速度为0.75-4r/h,吸泥机的回转速度为1r/h,其外缘线速度一般宜为1-2m/min。

同时在刮泥机上可安设栅条,以便提高浓缩效果,在水面设除浮渣装置。

(8)、构造及附属设施一般采用水密性钢肋混凝土建造。

设污泥投入管、排泥管、排上清液管,排泥管最小管径采用150mm,一般采用铸铁管。

(9)、竖流式浓缩池:当浓缩池较小时,可采用竖流式浓缩池,一般不设刮泥机,污泥室的截锥体斜壁与水平面所形成的角度,应不小于50°,中心管按污泥流量计算。

沉淀区按浓缩分离出来的污水流量进行设计。

(10)、上清液:浓缩池的上清液,应重新回到初沉池前进行处理。

其数量和有机物含量参与全厂的物料平衡计算。

(11)、二次污染:污泥浓缩池一般均散发臭气,必须时应考虑防臭或脱臭措施。

臭气控制可以从以下三方面着手,即封闭、吸收和掩撇。

污泥浓缩池的设计规定及数据

关于污泥浓缩池的设计规定及数据摘要:介绍了关于浓缩池的设计规定及数据。

(1)、进泥含水率:当为初次时,其含水率一般为95%-97%;当为剩余活性时,其含水率一般为99.2%-99.6%。

(2)、污泥固体负荷:当为初次污泥时,污泥固体负荷宜采用80-120Kg/(m2.d);当为剩余法泥时,污泥固体负荷宜采用30-60Kg/(m2.d)。

(3)、浓缩后污泥含水率:由曝气池后二次沉淀池进入污泥浓缩池的污泥含水率,当采用99.2%-99.6%时,浓缩后污泥含水率宜为97%-98%。

(4)、浓缩时间不宜小于12h;但也不要超过24h。

(5)、有效水深一般宜为4m,最低不小于3m。

(6)、污泥室容积和排泥时间,应根据排泥方法和两次排泥间时间而定,当采用定期排泥时,两次排泥间一般可采用8h。

(7)、集泥设施:辐流式污泥浓缩池的集泥装置,当采用吸泥机时,池底坡度可采用0.003;当采用刮泥机时,不宜小于0.01。

不设刮泥设备时,池底一般设有泥斗。

其泥斗与水平面的倾角,应不小于50度。

刮泥机的回转速度为0.75-4r/h,吸泥机的回转速度为1r/h,其外缘线速度一般宜为1-2m/min。

同时在刮泥机上可安设栅条,以便提高浓缩效果,在水面设除浮渣装置。

(8)、构造及附属设施一般采用水密性钢肋混凝土建造。

设污泥投入管、排泥管、排上清液管,排泥管最小管径采用150mm,一般采用铸铁管。

(9)、竖流式浓缩池:当浓缩池较小时,可采用竖流式浓缩池,一般不设刮泥机,污泥室的截锥体斜壁与水平面所形成的角度,应不小于50°,中心管按污泥流量计算。

沉淀区按浓缩分离出来的污水流量进行设计。

(10)、上清液:浓缩池的上清液,应重新回到初沉池前进行处理。

其数量和有机物含量参与全厂的物料平衡计算。

(11)、二次污染:污泥浓缩池一般均散发臭气,必须时应考虑防臭或脱臭措施。

臭气控制可以从以下三方面着手,即封闭、吸收和掩撇。

所谓封闭,是指用盖子或其它设备封住臭气发生源;所谓吸收,是指用化学药剂来氧化或净化臭气;所谓掩蔽,是指采用掩蔽剂使臭气暂时不向外扩散。

污泥浓缩池设计

2.5.3污泥浓缩池1)功能说明:污泥浓缩池主要目的在于减少污泥体积,以便后续的单元处理,本设计采用连续式重力浓缩,采用潜污泵排泥,上清液自动回流至调节池。

2)设计参数:S Q ——日平均污泥量,d m /3;1S Q ——UASB 反应器日平均污泥量,d m Q S /6.2331=,含水率%981=P ; 2S Q ——预曝气沉淀池日平均污泥量,d m Q S /532=,含水率%992=P ; 3S Q ——SBR 反应池日平均污泥量,d m Q S /7.2133=,含水率%993=P ;M ——固体负荷,混合污泥固体负荷一般取25~80kg/(m 2d ) 固体负荷(固体通量),取M = 30 kg/(m 2d ) = 1.25kg/(m 2h ) ;ρ——污泥密度,取ρ=1000Kg/d ;T ——浓缩时间取T = 20 h ;P ——浓缩后污泥含水率,%96=P 。

3)日平均污泥量S Q :d m Q Q Q Q S S S S /3.507.2156.233321=++=++=4)混合污泥浓缩前含水率0P%5.981007.2156.23%997.21%995%986.230=⨯++⨯+⨯+⨯=P 5)浓缩池总面积A :MQC A = 式中:Q ——污泥量,d m Q Q S /3.503==;C ——污泥固体密度,3/15%)5.981(1000m Kg C =-⨯=;215.2530153.50m M QC A =⨯== 则设计一座矩形污泥浓缩池,边长B=5.1m ,则实际面积201.26m A =6)污泥浓缩池工作部分高度1hm A TQ h 61.101.26243.5020241=⨯⨯== 7)污泥浓缩区高H321h h h H ++=式中:2h ——池子超高,m h 5.02=;3h ——缓冲高度,m h 5.03=。

m h h h H 61.25.05.061.1321=++=++=8)污泥斗高度1H设污泥斗斜壁与水平面的夹角为55°,取污泥斗下表面边长为0.5m 。

污泥浓缩池设计...doc

污泥浓缩池设计...doc一、前言随着城市化进程的加快,污水处理成为城市管理不可或缺的一环。

对于城市污水处理系统的稳定运行,污泥的处理管理是至关重要的。

本文主要介绍污泥浓缩池的设计相关知识。

二、污泥浓缩池的定义和作用污泥浓缩池是污水处理系统中的一个重要组成部分,主要用于将污泥中的水分浓缩,减小处理量,提高处理效率。

而污泥的输出则会进入下一个处理环节,例如:污泥干化、消化、压滤等处理设备。

三、污泥浓缩池设计方案1. 设计基础污泥浓缩池的设计应按照污泥的性质、产量和特点来确定。

相关属性例如:污泥的量、浓度、液态或固态、腐蚀性及温度等都会影响到浓缩池的设计。

2. 设计参数浓缩池的设计参数主要有:(1)浓缩比例:根据浓缩池的特点和污泥性质,确定浓缩比例。

一般而言,浓缩池的浓缩比例应该大于等于1.2,同时不能过高,否则会影响浓缩的速度和效率。

(2)污泥产量:根据污泥的产量和处理能力,确定浓缩池的尺寸和数量。

(3)填料材质:根据污泥的特性,选择填料材质,以便提高浓缩效率。

(4)气体:浓缩池应配置适当的气体。

例如:氧气、氧化气体、氮气等,以减少氧气不足或过多的问题。

(5)温度:浓缩池一般在室温下进行,但对于低温或高温污泥,应根据其特性选择适当的温度。

3. 设计要点设计浓缩池时需要注意以下要点:(1)容积:浓缩池的容积应根据污泥的产量和处理能力、处理周期、浓缩比例等因素来确定。

(2)填料:填料的材料、形状、密度等都会影响浓缩效果,应根据污泥特性进行选用。

(3)雾化:浓缩池应配置适当的雾化系统,以帮助污泥水分快速蒸发。

(4)排水:浓缩池普遍会有废水出口,出口应保持通畅,排放废水前应进行处理。

(5)运维:浓缩池是一个长期运行的设备,应保持良好的维护和保养,对设备进行检修、清理和维修等工作。

四、总结通过本文的介绍,读者对污泥浓缩池的定义和设计方案有了一定的基础认识。

而在实际应用中,设计方案应不断优化,根据不同的污水处理需求进行调整,最终达到提高污泥处理效率和降低处理成本的目的。

污泥浓缩池的设计规定及数据

关于污泥浓缩池的设计规定及数据摘要:介绍了关于浓缩池的设计规定及数据。

(1)、进泥含水率:当为初次时,其含水率一般为95%-97%;当为剩余活性时,其含水率一般为%%。

(2)、污泥固体负荷:当为初次污泥时,污泥固体负荷宜采用80-120Kg/;当为剩余法泥时,污泥固体负荷宜采用30-60Kg/。

(3)、浓缩后污泥含水率:由曝气池后二次沉淀池进入污泥浓缩池的污泥含水率,当采用%%时,浓缩后污泥含水率宜为97%-98%。

(4)、浓缩时间不宜小于12h;但也不要超过24h。

(5)、有效水深一般宜为4m,最低不小于3m。

(6)、污泥室容积和排泥时间,应根据排泥方法和两次排泥间时间而定,当采用定期排泥时,两次排泥间一般可采用8h。

(7)、集泥设施:辐流式污泥浓缩池的集泥装置,当采用吸泥机时,池底坡度可采用;当采用刮泥机时,不宜小于。

不设刮泥设备时,池底一般设有泥斗。

其泥斗与水平面的倾角,应不小于50度。

刮泥机的回转速度为h,吸泥机的回转速度为1r/h,其外缘线速度一般宜为1-2m/min。

同时在刮泥机上可安设栅条,以便提高浓缩效果,在水面设除浮渣装置。

(8)、构造及附属设施一般采用水密性钢肋混凝土建造。

设污泥投入管、排泥管、排上清液管,排泥管最小管径采用150mm,一般采用铸铁管。

(9)、竖流式浓缩池:当浓缩池较小时,可采用竖流式浓缩池,一般不设刮泥机,污泥室的截锥体斜壁与水平面所形成的角度,应不小于50°,中心管按污泥流量计算。

沉淀区按浓缩分离出来的污水流量进行设计。

(10)、上清液:浓缩池的上清液,应重新回到初沉池前进行处理。

其数量和有机物含量参与全厂的物料平衡计算。

(11)、二次污染:污泥浓缩池一般均散发臭气,必须时应考虑防臭或脱臭措施。

臭气控制可以从以下三方面着手,即封闭、吸收和掩撇。

所谓封闭,是指用盖子或其它设备封住臭气发生源;所谓吸收,是指用化学药剂来氧化或净化臭气;所谓掩蔽,是指采用掩蔽剂使臭气暂时不向外扩散。

污泥重力浓缩池设计计算

(二)出水堰计算 浓缩池上清液采用三角堰单边出水,上清液经过出水堰进入出水槽,然后汇 入出水管(上清液管)排出单个浓缩池出水槽上清液流量为 q= ,取出水槽宽, 出水堰周长:

式中:b—出水槽宽,m 出水堰采用单侧 90 角形出水堰,三角形顶宽,堰顶之间的间距为,每个浓 缩池有三角堰:

每个三角堰的流量为:

设超高

,缓冲层高度

,浓缩池设机械刮泥设备,池底坡

度 =1/20,污泥斗上底直径

,下底直径

,则池底坡度造成的

深度 为:

污泥斗高度 为:

则浓缩池深度为:

(四)排泥管 剩余污泥量为 DN200mm ,连续地将污泥排入贮泥池里。

,泥量很小,采用最小管径

2

图 污泥浓缩池计算图

三、设备选型

池径

,水深为,选用 SNZ 型中心传动浓缩机,参数如下:

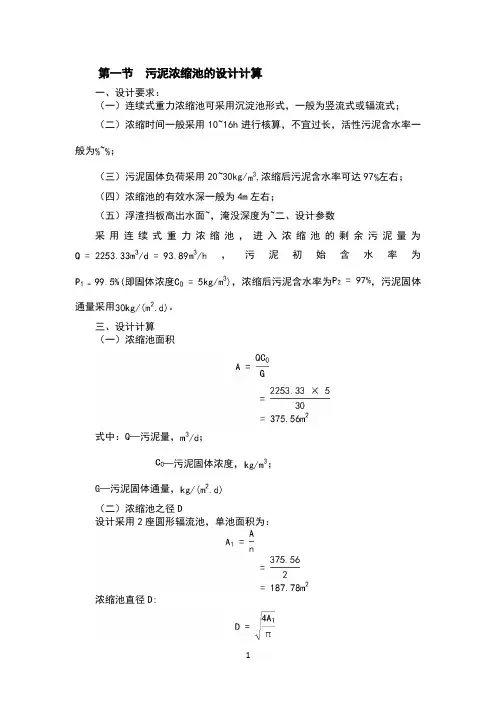

第一节 污泥浓缩池的设计计算

一、设计要求: (一)连续式重力浓缩池可采用沉淀池形式,一般为竖流式或辐流式;

(二)浓缩时间一般采用 10 16h 进行核算,不宜过长,活性污泥含水率一

般为 ;

(三)污泥固体负荷采用 20 30kg/ ,浓缩后污泥含水率可达 97 左右; (四)浓缩池的有效水深一般为 4m 左右; (五)浮渣挡板高出水面 ,淹没深度为 二、设计参数 采用连续式重力浓缩池,进入浓缩池的剩余污泥量为

,污泥初始含水率为

,浓缩后污泥含水率为

,污泥固体

通量采用

。Hale Waihona Puke 三、设计计算 (一)浓缩池面积

式中:Q—污泥量, ; —污泥固体浓度, ;

G—污泥固体通量, (二)浓缩池之径 D 设计采用 2 座圆形辐流池,单池面积为:

浓缩池直径 D:

污泥浓缩池的设计规定及数据

污泥浓缩池的设计规定及数据1.设计流程量:根据进入污泥浓缩池的污泥流量确定设计流程量,一般根据污水处理工程的设计流程量确定,或者根据每天平均产污量确定。

2.污泥浓缩比:浓缩比是指浓缩前后污泥固含量的比值,影响污泥浓缩效果。

一般来说,浓缩比越高,浓缩效果越好,但是随之而来的能耗和设备投资也相应增加。

浓缩比一般可以根据处理效果和经济考虑进行确定。

3.污泥浓缩时间:浓缩池的停留时间是指污泥在浓缩池内停留的时间,影响浓缩效果。

停留时间一般根据污泥的特性确定,如浓度、稳定性等。

通常情况下,停留时间为1-4小时。

4.污泥浓缩池的尺寸:根据设计流程量确定污泥浓缩池的尺寸,确保污泥在池内停留时间足够,并且能够达到预期的浓缩效果。

污泥浓缩池的尺寸一般设计为长方形或圆形,需要考虑到进出水口的位置,以及各种设备的布置。

5.污泥浓缩池的深度:污泥浓缩池的深度一般根据污泥的浓度和稳定性确定。

浓缩池的深度一般为2-4米,较深的深度可以增加浓缩效果,但也增加了挖掘和施工的难度。

6.污泥浓缩设备的选型:根据实际情况选择适合的污泥浓缩设备,常见的有压力式脱水机、离心机、带式脱水机等。

设备的选型需要考虑到处理能力、能耗、运行维护成本等因素。

7.污泥浓缩池的布置:根据污泥浓缩池的设计要求,合理布置进出水口、排气装置、污泥输送设备等,确保操作便利、安全可靠。

除了上述设计规定,污泥浓缩池的设计还需要考虑地质、地形、环境和安全等因素,以及根据当地相关法规进行设计。

具体设计参数和数据应根据实际情况进行确定,包括污泥的特性、运行要求、技术要求等。

在设计过程中,还需要进行相关的工艺试验和模拟计算,确保设计方案的合理性和可行性。

污泥浓缩池的设计规定及数据完整版

污泥浓缩池的设计规定及数据HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】关于污泥浓缩池的设计规定及数据摘要:介绍了关于浓缩池的设计规定及数据。

(1)、进泥含水率:当为初次时,其含水率一般为95%-97%;当为剩余活性时,其含水率一般为%%。

(2)、污泥固体负荷:当为初次污泥时,污泥固体负荷宜采用80-120Kg/;当为剩余法泥时,污泥固体负荷宜采用30-60Kg/。

(3)、浓缩后污泥含水率:由曝气池后二次沉淀池进入污泥浓缩池的污泥含水率,当采用%%时,浓缩后污泥含水率宜为97%-98%。

(4)、浓缩时间不宜小于12h;但也不要超过24h。

(5)、有效水深一般宜为4m,最低不小于3m。

(6)、污泥室容积和排泥时间,应根据排泥方法和两次排泥间时间而定,当采用定期排泥时,两次排泥间一般可采用8h。

(7)、集泥设施:辐流式污泥浓缩池的集泥装置,当采用吸泥机时,池底坡度可采用;当采用刮泥机时,不宜小于。

不设刮泥设备时,池底一般设有泥斗。

其泥斗与水平面的倾角,应不小于50度。

刮泥机的回转速度为h,吸泥机的回转速度为1r/h,其外缘线速度一般宜为1-2m/min。

同时在刮泥机上可安设栅条,以便提高浓缩效果,在水面设除浮渣装置。

(8)、构造及附属设施一般采用水密性钢肋混凝土建造。

设污泥投入管、排泥管、排上清液管,排泥管最小管径采用150mm,一般采用铸铁管。

(9)、竖流式浓缩池:当浓缩池较小时,可采用竖流式浓缩池,一般不设刮泥机,污泥室的截锥体斜壁与水平面所形成的角度,应不小于50°,中心管按污泥流量计算。

沉淀区按浓缩分离出来的污水流量进行设计。

(10)、上清液:浓缩池的上清液,应重新回到初沉池前进行处理。

其数量和有机物含量参与全厂的物料平衡计算。

(11)、二次污染:污泥浓缩池一般均散发臭气,必须时应考虑防臭或脱臭措施。

臭气控制可以从以下三方面着手,即封闭、吸收和掩撇。

(完整版)污泥重力浓缩池设计计算

第一节污泥浓缩池的设计计算一、设计要求:(一)连续式重力浓缩池可采用沉淀池形式,一般为竖流式或辐流式;(二)浓缩时间一般采用1016h进行核算,不宜过长,活性污泥含水率一般为99。

299。

6;(三)污泥固体负荷采用2030kg/,浓缩后污泥含水率可达97左右;(四)浓缩池的有效水深一般为4m左右;(五)浮渣挡板高出水面0.10.15m,淹没深度为0。

30。

4m二、设计参数采用连续式重力浓缩池,进入浓缩池的剩余污泥量为,污泥初始含水率为,浓缩后污泥含水率为,污泥固体通量采用.三、设计计算(一)浓缩池面积式中:Q-污泥量,;-污泥固体浓度,;G-污泥固体通量,(二)浓缩池之径D设计采用2座圆形辐流池,单池面积为:浓缩池直径D:(三)浓缩池深度H有效水深式中:T—污泥浓缩时间,采用14h设超高,缓冲层高度,浓缩池设机械刮泥设备,池底坡度 =1/20,污泥斗上底直径,下底直径,则池底坡度造成的深度为:污泥斗高度为:则浓缩池深度为:(四)排泥管剩余污泥量为,泥量很小,采用最小管径DN200mm ,连续地将污泥排入贮泥池里.图4。

1 污泥浓缩池计算图三、设备选型池径,水深为3.5m,选用SNZ型中心传动浓缩机,参数如下:表4。

1 污泥浓缩机参数表驱动功率(kw)型号池径(m)池深(m)周边线速度(m/min)SNZ1616 3.5 1.4 1.5四、浓缩后污泥量计算式中:-浓缩后污泥量;—浓缩前污泥含水率;—浓缩后污泥含水率五、上清液回流计算(一)浓缩后分离出的上清液为式中:—浓缩后分离出的污水量单个浓缩池浓缩后分离出的上清液量为:(二)出水堰计算浓缩池上清液采用三角堰单边出水,上清液经过出水堰进入出水槽,然后汇入出水管(上清液管)排出单个浓缩池出水槽上清液流量为q=0.01087,取出水槽宽0.2m,出水堰周长:式中:b—出水槽宽,m出水堰采用单侧90 角形出水堰,三角形顶宽0。

17m,堰顶之间的间距为0.10m,每个浓缩池有三角堰:每个三角堰的流量为:由知:出水槽的高度为:式中:q—出水堰的流量;0。

污泥重力浓缩池设计计算

第一节 污泥重力浓缩池设计计算1.污水处理厂设计进水指标:BOD 5≤250mg/l COD ≤300mg/l SS ≤300mg/l PH=6.5~7.52.污水处理厂设计出水指标:BOD 5≤25mg/l COD ≤100mg/l SS ≤30mg/l PH=6.5~7.5①初沉池污泥量:h m d m p Q C Q /29.1/31)97100(106200%50300100)100(1010033630p ==-⨯⨯⨯=-=ρη %50%60~%40%SS ,取,一般为去除率,—初沉池—η;/g SS C 0L 浓度,—进水—由題目取300 mg/l ;计。

—沉淀污泥浓度,以—3/kg 1000m ρ ②二沉池污泥量rs fX XQ ∆=()VXv K Q S S Y X d e a --=∆式中:△X ——每日增长的污泥量,kg/d ; ;生活污约为—即—0.75,MLV SS/MLSS f Y ——产率系数,取0.5;Sa ——经过预先处理,污水含有的有机物(BOD )量,187.5mg/L ;Se ——经过活性系统处理,污水含有的有机物(BOD )量,18.6mg/L ;Kd ——衰减系数,取0.09; V ——曝汽池的容积,1177.38m 3; Xv ——MLVSS ,Xv =2.5kg/m 3; P ——污泥含水率; Xr ——回流污泥浓度。

代入各值可得:()()dVXvK Q S S Y X d e a /kg 68.27691.24659.5235.238.117709.062000186.01875.05.0=-=⨯⨯-⨯-⨯=--=∆ 则每日从曝气池中排除的剩余污泥量:h m d m fX X Q r s /92.1/11.46875.068.27633==⨯=∆=所以,排泥量h w /m 21.3/d 77.11m 46.1131.0Q 33==+=第二节 污泥泵房设计计算1. 污泥泵房设计说明二沉池活性污泥由吸泥管吸入,由池中心落泥管及排泥管排入池外套筒阀井中,然后由管道输送至回污泥泵房。

- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。

- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。

- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

1 绪论污泥浓缩的主要目的是降低污泥含水率、减少污泥体积。

浓缩减少的是污泥所含的间隙水,同时能改变其物理状态,减少池容积和处理所需的投药量,缩小用于输送污泥的管道和泵类的尺寸,以便进一步处置利用。

污泥浓缩的技术界限大致为:活性污泥含水率可降至97%~98%,初次沉淀污泥可降至85%~90%。

浓缩方法分为重力浓缩、气浮浓缩和离心浓缩,其中重力浓缩应用最广[1]。

1.1 重力浓缩重力浓缩是一种重力沉降过程,属于分层沉降,依靠污泥中的固体物质的重力作用进行沉降与压密。

污泥浓缩过程中顺次存在着自由沉降、絮凝沉降、区域沉降和压缩沉降等过程。

重力浓缩的构筑物称为重力浓缩池,按其运转方式可以分为连续式和间歇式两种。

连续式主要用于大、中型污水处理厂,间歇式主要用于小型污水处理厂或工业企业的污水处理厂,也包括湿污泥地。

连续式重力浓缩池的进泥与出水都是连续的,排泥可以是连续的,也可以是间歇的。

当池子较大时采用辐流式浓缩池,当池子较小时采用竖流式浓缩池。

竖流式浓缩池采用重力排泥,辐流式浓缩池多采用刮泥机排泥,有时也可以采用重力排泥,但池底应做成多斗。

重力浓缩池一般采用水密性钢筋混凝土建设,设有进泥管、排泥管和上清液排出管,平面形式有圆形和矩形两种,一般多采用圆形[2]。

重力浓缩法的优点为贮泥能力强,动力消耗小,运行费用低,操作简便,但重力浓缩池占地面积较大,浓缩效果较差,浓缩后污泥含水率高,易发酵产生臭气。

此方法主要用于浓缩初沉污泥、初沉污泥和剩余活性污泥的混合污泥。

1.2重力浓缩池的结构特点间歇式重力浓缩池是间歇进泥,因此,在投入污泥前必须先排除浓缩池已澄清的上清液,腾出池容,故在浓缩池不同高度上应设多个上清液排出管。

间歇式操作管理麻烦,且单位处理污泥所需的池体积比连续式的大。

连续式重力浓缩池可采用辐流式、竖流式沉淀池的型式,一般都是直径5~20m圆形或矩形钢筋混凝土构筑物。

采用辐流式沉淀池的形式,可分为有刮泥机与污泥搅动装置的浓缩池、不带刮泥机的浓缩池,以及多层浓缩池等三种。

有刮泥机与污泥搅动装置的浓缩池其池底面倾斜度很小,为圆锥形沉淀池。

池底坡度为0.01~0.1。

进泥口设在池中心,周围有溢流堰。

为提高浓缩效果和减少浓缩时间,可在刮泥机上安装搅拌装置,刮泥机与搅拌装置旋转速度应很慢,不至于使污泥受到搅动,其旋转周速度一般为0.02~0.20m/s。

搅拌作用可使浓缩时间缩短4~5小时。

有些刮泥机上设置有垂直的搅拌栅,当栅条随刮泥机缓慢移动时(其线速度一般为2~20m/s),每条栅条后面可形成小涡流,有助于颗粒间的凝聚,并可造成空穴,可以破坏污泥网状结构和胶着状态,使其中的水分及气泡容易分离,促进固体沉降,可提高浓缩效率20%。

如不用刮泥机,可采用多斗连续式浓缩池,采用重力排泥,污泥斗锥角大于55°,并设置可根据上清液液面位置任意调动的上清液排除管,排泥管将污泥从泥斗底部排除。

中小型池多用重力排泥,一般不设搅拌栅条。

对于土地紧缺的地区,可考虑采用多层辐射式浓缩池。

当浓缩池较小时,可采用竖流式浓缩池。

污泥由中心进泥管连续进泥,浓缩污泥通过橡皮刮板刮到污泥斗中,并从池底排泥管排出。

澄清水由溢流堰溢出。

浓缩池沿高程可大致分为三个区域:顶部为澄清区,中部为进泥区,底部为压缩区。

进泥区的污泥固体浓度与进泥浓度大致相同;压缩区的浓度则愈往下愈浓,到排泥口达到要求的浓度;澄清区与进泥区之间有一污泥面,其高度由排泥量调节,可调节压缩污泥的压缩程度。

通常,重力浓缩池进泥可用离心泵,排泥则需要活塞式隔膜泵、柱塞泵等压力较高的泥浆泵[3]。

1.3 重力浓缩池的运行管理选用重力浓缩池时要考虑污泥的种类、浓度和含水率等诸多因素条件,经计算设计好浓缩池后,在运行过程中还要加以管理,以延长浓缩池的使用寿命,保持其高效运行。

结合实践经验,认为以下方法有助于重力浓缩池的运行管理。

(1)重力浓缩池连续运行时浓缩效果好。

运行初期或污泥量少时,可以间歇运行。

(2)当连续排泥不能保证出泥的含水率要求时,采用间歇排泥法,其两次排泥间隔在《给水排水设计手册》中规定为8h。

如果排泥间隔大于8h,将造成已浓缩了的污泥团因集中大量排放而导致再次被分散,破坏浓缩效果。

此外,污泥在池内停留时间过长,易引起厌氧发酵,造成污泥上浮,特别是夏季,温度较高,这种情况会更加明显。

故重力浓缩池排泥间隔时间定为6~8h。

(3)刮泥机长时间停转,不仅会延缓污泥的浓缩过程,而且使浓缩后的污泥得不到及时排除,导致污泥腐败。

另外,环境温度低于0℃时,还可能因为长期停机使池内结冰,造成刮泥机不能启动,甚至冻坏池体。

如池内有大块异物阻碍刮泥机的运行,或有大批人员同时上机时,易造成刮泥机的超负荷运行,将导致设备的损坏。

(4)浓缩池池面及入口处的浮渣如不及时清除,不仅影响上清液的出流,而且还影响大气的复氧作用,容易产生厌氧情况。

另外,池走道上的杂物影响刮泥机的正常运行,不利于操作人员巡视。

(5)由于长期停机,池内水分蒸发,污泥浓度增高,刮泥机再启动时,静负荷过大,所以开机时先点动,可以降低静负荷,保护设备。

(6)重力浓缩池刮泥机的搅拌栅容易粘挂棉纱、塑料绳、袋等杂物,不及时清理,缠在栅条上,就起不到搅拌促进污泥浓缩的作用,使刮泥机不能继续运行,污泥中的水分不能沿着搅拌栅导向上部,所以,操作人员应经常清理栅条上的杂物[4]。

2总体设计2.1设计的原始数据由二沉池排放的剩余污泥量:1400m3/d,含水率99.4%;污泥浓度:6g/L;初沉池排放的污泥量350m3/d,含水率96%,污泥浓度:40g/L;浓缩后污泥浓度为40g/L,含水率:96%。

2.2重力浓缩池的设计本设计采用带刮泥机的辐流式重力浓缩池。

2.2.1设计规定(1)当进泥为初次污泥时,其含水率一般为95%-97%,浓缩后污泥含水率为92%-95%。

(2)当进泥为剩余污泥时,其含水率一般为99.2%-99.6%,浓缩后污泥含水率为97%-98%。

(3)当进泥为混合污泥时,其含水率一般为98%-99%,浓缩后污泥含水率为94%-96%。

(4)浓缩时间不宜小于12h,但也不要超过24h。

(5)浓缩池有效水深最低不小于3m,一般宜为4m。

(6)污泥室容积和排泥时间,应根据排泥方法和两次排泥间时间而定,当采用定期排泥时,两次排泥间隔一般可采用8h。

(7)集泥设施:辐流式污泥浓缩池的集泥装置,当采用吸泥机时,池底坡度可采用0.003;当采用刮泥机时,不宜小于0.01。

不设刮泥设备时,池底一般设有泥斗。

泥斗与水平面的倾角,应不小于50度。

刮泥机的回转速度为0.75-4r/h,吸泥机的回转速度为1r/h,其外缘线速度一般宜为1-2m/min。

同时在刮泥机上可安设栅条,以便提高浓缩效果,在水面设除浮渣装置。

(8)构造及附属设施:一般采用水密性钢肋混凝土建造。

内设污泥投入管、排泥管、排上清液管,排泥管最小管径采用150mm,一般采用铸铁管。

(10)上清液:浓缩池的上清液,应重新回到初沉池前进行处理。

其数量和有机物含量参与全厂的物料平衡计算。

(11)二次污染:污泥浓缩池一般均散发臭气,必要时应考虑防臭或脱臭措施。

臭气控制可以从以下三方面着手,即封闭、吸收和掩蔽。

所谓封闭,是指用盖子或其它设备封住臭气发生源;所谓吸收,是指用化学药剂来氧化或净化臭气;所谓掩蔽,是指采用掩蔽剂使臭气暂时不向外扩散[5]。

2.2.2 设计参数在无试验资料时,重力浓缩池的设计参数可见表2.1[6]。

表2.1 重力浓缩池设计参数污泥种类 进泥含水率(%)出泥含水率 (%) 水力负荷 [m 3/(m 2·d)] 固体通量 [kg/(m 2·d)] 溢流 TSS (mg/L) 初沉池污泥95~97 92~95 24~33 80~120 300~1000 生物膜96~99 94~98 2.0~6.0 35~50 200~1000 剩余污泥99.2~99.6 97~98 2.0~4.0 10~35 200~100 混合污泥 98~99 94~96 4.0~10.0 25~80 300~8002.2.3 计算公式(1)浓缩池的面积:)(2m MQC A =(2-1) 式中:Q 为污泥量(m 3/d);C 为污泥固体浓度(kg/L); M 为污泥固体通量kg/(m 2·d)。

(2)浓缩池的直径:)(41m A D π=(2-2) 式中:A 1 为单池面积,n A A =1;n 为池子个数。

(3)浓缩池的高度:在缺少实验数据时,把重力浓缩池的深度划分为五部分,即:浓缩池工作部分并有效水深高度h 1:1()24TQ h m A= (2-3)式中:T 为浓缩时间(12h<T<24h );Q 为污泥量(m 3/d);A 为浓缩池面积m 2。

浓缩池超高h 2,一般取0.3m 。

缓冲层高度h 3,一般取0.3m 。

刮泥设备所需池底坡度造成的深度h 4:4()2D h i m =⨯ (2-4)式中:i 为池底坡度,根据排泥设备取0.003~0.01,常用0.05;D 为池子直径m 。

泥斗深度h 5:根据排泥间隔计算泥斗容积后(正圆台)确定高度: )(tan 25m d D h θ-= (2-5) 式中:D 为圆台上口直径;d 为圆台下底直径;θ为泥斗壁与水平面的倾角,θ不小于50º。

浓缩池有效深度:)(321m h h h H ++=' (2-6)浓缩池总深度:)(54321m h h h h h H ++++= (2-7)2.3 具体设计计算(1)计算进泥量与污泥固体浓度二沉池排放的剩余污泥量d m Q /140031=,污泥浓度L g C /61=;初沉池排放的污泥量d m Q /35032=,污泥浓度L g C /402=。

进泥量Q :d m Q Q Q /17503501400321=+=+=进泥的污泥固体浓度C :L g Q Q C Q C Q C /8.1210)3501400(10403501061400333212211=⨯+⨯⨯+⨯⨯=++= (2)浓缩池的面积已知进泥为混合污泥,污泥固体通量根据表2.1取)]/([652d m kg M ⋅=,则由公式(2-1)得:26.344658.121750m M QC A =⨯==采用两个浓缩池)2(=n ,有213.17226.344m n A A === (3)浓缩池的直径由公式(2-2)得:m A D 8.1414.33.172441=⨯==π (4)浓缩池的高度 取浓缩时间h T 15=,则由公式(2-3)得:m A TQ h 2.36.34424175015241=⨯⨯== 超高:m h 3.02=。

缓冲层高度:m h 3.03=。