脑性瘫痪PPT

合集下载

第五章脑性瘫痪的康复ppt课件

(二)主要障碍、合并障碍和继发障碍 脑瘫不是一种特别的疾病,而是因为脑损

伤所致的以各种功能失调为特征的集中表现, 即脑损伤综合征。

脑瘫的表现形式: ①神经解剖学上的损伤 ②病因学方面 ③神经病学的分类 ④身体局部解剖上的功能缺失

病因学方面的原因:

早产、窒息、高胆红素血症以及颅内或颅 外脑损伤。 由于围产期医学的发展。使低体重 儿的存活率大大提高,导致极低伴重儿脑瘫的 发生率增加。

跪坐姿

后仰式站姿 被提起时的姿势

手足徐动型CP患儿异常姿势

翻身

坐姿 紧张时的椅上坐姿

手足徐动型CP患儿异常姿势

站姿

在床或垫上挪动

俯卧姿

手足徐动型CP患儿异常姿势

仰卧时的上肢伸展、 下肢剪刀状交叉 内收、两手握拳互 握的姿势

尖足站姿

痉挛型CP患儿异常姿势

股内收站姿 双瘫的坐姿

角弓反张

痉挛型CP患儿异常姿势

②非对称性紧张性颈反射(ATNR): 仰卧位头部转向侧上下肢伸直,后头侧上下肢屈曲。 正常儿:2~3个月消失, 肌张力不全:过早消失可能有、 锥体束或锥体外系病变:强反应或持续存在(图5-3)

③拥抱反射: 拥抱相: 正常儿0~3个月消失。 伸展相:上肢突然向外伸展,迅速落在床上 正常儿3~6个月消失(图5-4)。

协调性是指平稳、准确和控制良好的完成 动作的能力。

平衡是指由于各种原因使身体重心偏离稳 定位置时,通过自发的、无意识的或反射性的 活动以恢复重心稳定的能力。

其他伴有辨距不良、意向性震和颤眼球震 颤,在运动中表现为低张力性。

(4)混合型 常见 具有上述类型两种或以上特点者,常为锥

体系和锥体外系或小脑均受损引起。 (5)其他型别

基本病理变化:大脑皮质神经细胞变性、 坏死、软化、纤维化、萎缩、脑沟增宽、脑白 质丧失,以及由于各种先天畸形等而导致的大 脑功能失调。

脑性瘫痪的康复护理ppt课件

(一)常用的康复训练方法

3.语言障碍矫治 首先要保持正确的姿势,维持患儿头的正中位置,在面对患

儿眼睛的高度与其交谈。不管患儿懂或不懂,都要利用各种机会跟 其说话。为了树立患儿学说话的信心,要鼓励患儿发声,当患儿发 声时要立刻答应并与其对话,即使说不成句,也应点头示意,同时 予以表扬及鼓励。语言训练是一项长期而艰苦的工作,需要极大的 耐心并持之以恒。

(3)视觉障碍:约半数以上患儿伴视觉障碍,多为视网膜发育不良或枕叶大 脑皮层及视神经核变性,传导通路性损伤。主要表现为内、外斜视,视神 经萎缩,动眼神经麻痹,眼球震颤及皮质盲。

(一)主要功能障碍

(4)听觉障碍:多为核黄疸引起,部分患儿听力减退甚至全聋,以不随意运动型患儿最为常见。 (5)其他感觉和认知功能障碍:脑瘫患儿常有触觉、位置觉、实体觉、两点辨别觉缺失。患儿 常常无法正确辨认一些简单的几何图形,对各种颜色的辨认力也很差,其认知功能缺陷较为 突出。 (6)癫痫发作:脑瘫患儿中伴随癫痫发作的并不少见,在痉挛性四肢瘫、偏瘫、单肢瘫和伴有 智能低下者中更为多见。临床发作类型以全身性阵挛发作、部分性发作、继发性大发作为主。 (7)情绪、行为障碍:患儿表现为好哭、任性、固执、孤僻、古怪、易于激动、情绪不稳定、 注意力分散等。 (8)其他:多数患儿生长发育落后,营养不良,且免疫力低下,易患呼吸道感染等疾病。

评估可在患儿实际生活环境中进行,通过观察患儿完成实际生活中的动作情况,以评 估其能力。有些不便完成或不易完成的动作,可以通过询问患儿本人或家长的方式取得结果, 如患儿的大小便控制、个人卫生管理等。还可采用功能活动问卷(the functional activities questionnaire,FAQ)、快速残疾评定量表(rapid disability rating scale,RDRS)等。

脑性瘫痪的运动评估PPT课件

编辑版ppt

9

评估篇

编辑版ppt

10

评估慨论

定义:应用各种手段获取有关儿童有效、 可靠、有用的信息,确定儿童是否有特殊 需要以及为儿童应提供何种帮助,测定干 预和治疗效果的过程。

编辑版ppt

11

评估慨论

针对脑瘫儿童的预防及治疗目前常用的评 估方法有:

1、智能评定:GESELL、贝利婴儿发育量 表(正在引进我国)、韦氏儿童智力量表 等。

编辑版ppt

3

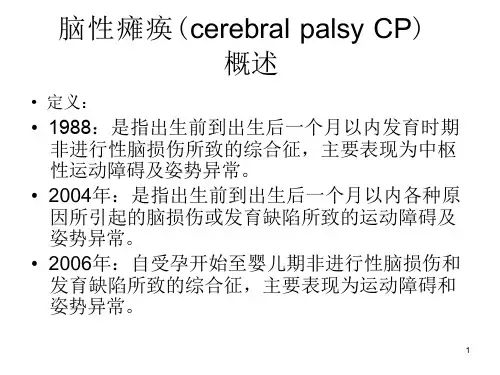

国内脑瘫定义

二、分型1.临床分型(1)痉挛型(spastic);(2)不随意 运动型(dyskinetic):以锥体外系受损为主;(3)强直 型(rigid):以锥体外系受损为主,少见;(4)共济失调 型(ataxia):以小脑受损为主;(5)肌张力低下型( hypotonic),常为其它类型的过渡形式;(6)混合型( mixed types):同一患儿表现有两种或两种以上类型的症 状。2.按瘫痪部位分型(1)单肢瘫(monoplegia):单个 肢体受累;(2)双瘫(diplegia):四肢受累,上肢轻, 下肢重;(3)三肢瘫(triplegia):三个肢体受累;(4) 偏瘫(hemiplegia):半侧肢体受累;(5)四肢瘫( tetraplegia):四肢受累,上、下肢受累程度相似。

编辑版ppt

28

GMFCS五个级别患儿的最高能力

编辑版ppt

29

GMFCS(预测效度)

Rosenbaum PL, Walter SD, Hanna SE, et al.Prognosis for gross motor function in cerebral palsy: creation of motor development curves. JAMA,2002,288: 1357-1363.

脑性瘫痪(cerebral-palsy-CP)简介PPT参考幻灯片课件

4

病因

. 围生期因素 . 患脑瘫的危险性随出生体重偏离同胎龄

标准体重的程度而增加,低体重患儿或巨 大儿患有脑瘫的几率高于正常体重数十倍 . 早产是目前发现患有脑瘫的最重要因素 之一 . 胎盘功能不全,缺氧缺血等被认为与脑

瘫有关。

5

病因

. 出生后因素

.

新生儿惊厥、呼吸窘迫综合症、吸入

性肺炎、败血症、缺血缺氧性脑病、颅内

14

脑瘫的临床表现 不随意运动型

• 损伤部位以锥体外系为主,主要表现如下: • 难以用意志控制的全身性不自主运动,颜面肌肉、发音和

构音器官受累,伴有流涎、咀嚼吞咽困难、语言障碍等。 • 当进行有意识、有目的运动时,表现为不自主、不协调和

无效的运动增多,与意图相反的不随意运动扩延至全身, 安静时不随意运动消失。头部控制差、与躯干分离动作困 难,难以实现以体轴为中心的正中位姿势运动模式。 • 肌张力变化,主动肌、拮抗肌、固定肌、协同肌收缩顺序、 方向、力的大小不能协调,肌张力强度和性质不断发生变 化,出现主动运动或姿势变化时肌张力突然升高,安静时 变化不明显。婴儿期多见肌张力低下,年长儿多见肌阵挛、 肌强直等。由于多关节出现过度活动,使姿势难以保持, 因而平衡能力差。

15

脑瘫的临床表现 不随意运动型

• 原始反射持续存在并通常反应强烈,尤其ATNR姿势为最 显著特征,呈现非对称性、头及躯干背曲姿势。

• 由于上肢的动摇不定,可使躯干和下肢失去平衡,容易跌 倒。

• 由于病变早期部分婴儿表现为松软,多数患儿症状不明显, 因此早期确定病型较难

• 此型患儿一般智商较痉挛型患儿高,有较好的理解能力。 多开朗、热情,但高度紧张、怕刺激。

• 不 可 分 类 型 ( unclassifiable)

病因

. 围生期因素 . 患脑瘫的危险性随出生体重偏离同胎龄

标准体重的程度而增加,低体重患儿或巨 大儿患有脑瘫的几率高于正常体重数十倍 . 早产是目前发现患有脑瘫的最重要因素 之一 . 胎盘功能不全,缺氧缺血等被认为与脑

瘫有关。

5

病因

. 出生后因素

.

新生儿惊厥、呼吸窘迫综合症、吸入

性肺炎、败血症、缺血缺氧性脑病、颅内

14

脑瘫的临床表现 不随意运动型

• 损伤部位以锥体外系为主,主要表现如下: • 难以用意志控制的全身性不自主运动,颜面肌肉、发音和

构音器官受累,伴有流涎、咀嚼吞咽困难、语言障碍等。 • 当进行有意识、有目的运动时,表现为不自主、不协调和

无效的运动增多,与意图相反的不随意运动扩延至全身, 安静时不随意运动消失。头部控制差、与躯干分离动作困 难,难以实现以体轴为中心的正中位姿势运动模式。 • 肌张力变化,主动肌、拮抗肌、固定肌、协同肌收缩顺序、 方向、力的大小不能协调,肌张力强度和性质不断发生变 化,出现主动运动或姿势变化时肌张力突然升高,安静时 变化不明显。婴儿期多见肌张力低下,年长儿多见肌阵挛、 肌强直等。由于多关节出现过度活动,使姿势难以保持, 因而平衡能力差。

15

脑瘫的临床表现 不随意运动型

• 原始反射持续存在并通常反应强烈,尤其ATNR姿势为最 显著特征,呈现非对称性、头及躯干背曲姿势。

• 由于上肢的动摇不定,可使躯干和下肢失去平衡,容易跌 倒。

• 由于病变早期部分婴儿表现为松软,多数患儿症状不明显, 因此早期确定病型较难

• 此型患儿一般智商较痉挛型患儿高,有较好的理解能力。 多开朗、热情,但高度紧张、怕刺激。

• 不 可 分 类 型 ( unclassifiable)

《小儿脑性瘫痪》PPT课件

02

临床表现

运动障碍

运动发育落后

小儿脑瘫患儿在抬头、坐、爬、站、走等粗大运动 方面发育落后,以及精细运动如抓握和放手等动作 发育落后。

肌张力异常

脑瘫患儿的肌张力异常,表现为肌肉紧张度过高或 过低,影响关节的屈伸和活动的灵活性。

姿势异常

脑瘫患儿的姿势异常,表现为姿势稳定性差,容易 摔倒或无法保持平衡。

感知和认知障碍

感知觉障碍

脑瘫患儿的感知觉障碍,表现 为对疼痛、温度、触觉等感觉 刺激不敏感或过度敏感。

认知发展延迟

脑瘫患儿的认知发展延迟,表 现为注意力不集中、记忆力差 、思维迟缓等。

学习困难

脑瘫患儿的学习困难,表现为 学习成绩差、学习能力不足等 。

情绪和行为问题

02

01

03

情绪不稳定

脑瘫患儿的情绪不稳定,表现为易怒、焦虑、抑郁等 。

语言和交流障碍

80%

语言发育迟缓

脑瘫患儿的语言发育迟缓,表现 为说话晚、发音不清、语言表达 能力差。

100%

交流障碍

脑瘫患儿的交流障碍,表现为对 周围环境不感兴趣、缺乏表情、 不理解他人的语言和非语言信号 等。

80%

口面部肌肉障碍

脑瘫患儿的口面部肌肉障碍,表 现为咀嚼和吞咽困难、流口水、 发音不清等。

言语疗法主要针对语言 障碍的康复,通过语言 训练提高患儿的语言表 达能力。

家庭康复和护理

家庭康复和护理是小儿脑性瘫 痪治疗中的重要组成部分,家 长需积极参与患儿的康复过程 。

家庭康复包括家庭运动训练、 日常生活技能训练等,家长需 根据医生指导进行训练。

家庭护理包括饮食护理、日常 卫生护理等,家长需关注患儿 的生活质量,提供良好的生活 环境。

脑性瘫痪疾病PPT演示课件

04

CHAPTER

治疗与管理

缓解肌肉紧张、控制癫痫发作、减轻疼痛等。

药物治疗目的

抗痉挛药物、抗癫痫药物、镇痛药物等。

常用药物

遵医嘱按时服药,注意药物副作用,及时调整用药方案。

注意事项

常用方法

认知行为疗法、家庭治疗、支持性心理治疗等。

心理治疗目的

帮助患儿及其家庭应对情绪问题,提高生活质量。

注意事项

早期诊断技术

针对患者的不同症状,制定个性化的康复治疗方案,包括物理治疗、药物治疗、心理治疗等。

康复治疗技术

深入研究发病机制

开发新型治疗药物

提高患者生活质量

加强国际合作与交流

进一步揭示脑性瘫痪的发病机制,为开发新的治疗策略提供思路。

关注患者的心理健康和社会适应能力,通过综合治疗手段提高患者的生活质量。

与心理医生建立良好沟通,积极参与治疗过程,关注患儿心理变化。

保持家庭环境整洁、安全,为患儿提供舒适的居住条件;协助患儿进行日常生活活动,如穿衣、进食等;关注患儿身体状况,及时发现并处理异常情况。

家庭护理

尽早接受特殊教育,提高患儿的认知、语言和社交能力;根据患儿情况选择合适的学校和教育方式;鼓励患儿参与社交活动,培养其自信心和独立性。

脑性瘫痪

汇报人:XXX

2024-01-15

目录

引言症状与表现诊断与评估治疗与管理并发症与风险研究与展望

01

CHAPTER

引言

脑性瘫痪定义

脑性瘫痪,简称脑瘫,是一组持续存在的中枢性运动和姿势发育障碍、活动受限症候群,这种症候群是由于发育中的胎儿或婴幼儿脑部非进行性损伤所致。

发病背景

脑性瘫痪是儿童时期常见的神经发育障碍性疾病,其发病率在全球范围内都较高,且近年来呈上升趋势。脑性瘫痪不仅严重影响患者的运动功能和生活质量,还给家庭和社会带来沉重的负担。

CHAPTER

治疗与管理

缓解肌肉紧张、控制癫痫发作、减轻疼痛等。

药物治疗目的

抗痉挛药物、抗癫痫药物、镇痛药物等。

常用药物

遵医嘱按时服药,注意药物副作用,及时调整用药方案。

注意事项

常用方法

认知行为疗法、家庭治疗、支持性心理治疗等。

心理治疗目的

帮助患儿及其家庭应对情绪问题,提高生活质量。

注意事项

早期诊断技术

针对患者的不同症状,制定个性化的康复治疗方案,包括物理治疗、药物治疗、心理治疗等。

康复治疗技术

深入研究发病机制

开发新型治疗药物

提高患者生活质量

加强国际合作与交流

进一步揭示脑性瘫痪的发病机制,为开发新的治疗策略提供思路。

关注患者的心理健康和社会适应能力,通过综合治疗手段提高患者的生活质量。

与心理医生建立良好沟通,积极参与治疗过程,关注患儿心理变化。

保持家庭环境整洁、安全,为患儿提供舒适的居住条件;协助患儿进行日常生活活动,如穿衣、进食等;关注患儿身体状况,及时发现并处理异常情况。

家庭护理

尽早接受特殊教育,提高患儿的认知、语言和社交能力;根据患儿情况选择合适的学校和教育方式;鼓励患儿参与社交活动,培养其自信心和独立性。

脑性瘫痪

汇报人:XXX

2024-01-15

目录

引言症状与表现诊断与评估治疗与管理并发症与风险研究与展望

01

CHAPTER

引言

脑性瘫痪定义

脑性瘫痪,简称脑瘫,是一组持续存在的中枢性运动和姿势发育障碍、活动受限症候群,这种症候群是由于发育中的胎儿或婴幼儿脑部非进行性损伤所致。

发病背景

脑性瘫痪是儿童时期常见的神经发育障碍性疾病,其发病率在全球范围内都较高,且近年来呈上升趋势。脑性瘫痪不仅严重影响患者的运动功能和生活质量,还给家庭和社会带来沉重的负担。

儿童脑性瘫痪ppt课件

1岁半小儿:

1. 当站立或行走时,不能把足平放在 地上 2. 不能独立行走 3. 不能讲五个以上的字 4. 不会使用一些常用物品,如勺杯等

2岁小儿

1. 没有一次足跟至足尖的滚动 2. 不会讲双字句 3. 不会模仿动作或字词 4. 不会跟从简单指令 不能根据物体指出相应图片

2岁半小儿:

1. 没有足跟至足尖的滚动步伐 2. 难以操作小的物品 3. 不停流口水,言语不清

❖ 足背屈角:指用手按住小儿足部,使其 尽量向小腿方向背屈,足部与小腿之间 的角度。

❖ 足跟耳实验:指小儿仰卧位,拉小儿一 侧足尽量向同侧耳部靠拢,足跟与臀部 连线与桌面形成的角度。

(四)自动反应的评定

1.倾斜反应: 6个月出现 2.坐位平衡反应: 6~9个月出现 3.立位平衡反应: (前方平衡) 12个月出现

五、评 定

✓ 评定在治疗前、治疗中、治疗后分别进行。 ✓ 评定内容:

运动功能评定 感觉功能评定 语言功能评定 生活自理能力评定

评估中发现有下列症状时, 应找有关康复医师进一步 诊治

视频(正常与异常对比)

1个月小儿

1. 吮吸差,进食缓慢 2. 对前面闪射的光无反应 3. 不想跟踪他前方6-8英寸处移动

✓ 肉毒毒素的应用 手术治疗

各种脑瘫康复方法

➢ Bobath法 ➢ Vojta法 ➢ Temple Fay 法 ➢ Doman Delacato 法 ➢ Peto法

1. Bobath 法

➢ 治疗重点是阻止原始反射,促进正常的姿 势反射发育,发展正常的自动反应和运动 能力。

➢ 训练方法上强调:按正常婴幼儿运动发育 的各个阶段来进行训练,如:抬头、翻身、 坐、爬、跪、站、走。

3.跪、爬:

正常婴儿7 ~ 12个月时可以四点跪,18个月时 可以直跪,7 ~ 8个月时开始腹爬,9个月可以 四肢爬,10个月以后可以爬高。

脑性瘫痪演示ppt课件

预防措施

01

020304加 Nhomakorabea孕期保健

孕妇应保持良好的生活习惯, 避免接触有害物质,降低胎儿

脑损伤的风险。

定期产检

孕妇应定期进行产检,以便及 时发现并处理可能导致脑性瘫

痪的危险因素。

提高接生技术

医疗机构应提高接生技术,减 少新生儿窒息、颅内出血等可 能导致脑性瘫痪的情况发生。

早期干预

对于有脑性瘫痪高危因素的新 生儿,应进行早期筛查和干预 ,以降低并发症的发生率。

智力障碍

智力低下

约50%的脑性瘫痪患者可能伴有智力 低下,表现为学习能力差、理解力弱 等症状。

认知障碍

患者可能对周围环境的感知和理解存 在障碍,如注意力不集中、记忆力差 等。

语言障碍

语言表达困难

脑性瘫痪患者可能存在语言表达困难,表现为发音不清、词 汇量有限等症状。

语言理解障碍

患者可能对他人语言的理解存在障碍,如听不懂指令、无法 理解问题等。

保持室内温度、湿度适宜,提供舒适的床铺和座椅,提高患者的 生活质量。

日常生活技能训练

自理能力训练

根据患者的能力,制定个性化的自理能力训练计划,如穿衣、洗漱 、进食等。

精细动作训练

通过游戏、手工制作等活动,提高患者的精细动作能力,促进手部 功能恢复。

语言和沟通能力训练

鼓励患者表达自己的想法和需求,提供语言和沟通训练支持,如口型 模仿、发音练习等。

物理治疗

物理治疗目的

通过物理手段促进肌肉放松,改 善关节活动度,提高运动功能。

常用物理治疗方法

包括按摩、推拿、针灸、理疗等 ,可根据患者具体情况选择。

注意事项

物理治疗需在专业医师指导下进 行,注意治疗过程中的安全和舒

脑性瘫痪综合征讲课PPT课件

康复治疗的目标是提高患者的自理能力、运动功能和社交能力,以帮助他 们更好地融入社会。

康复治疗师会根据患者的具体情况制定个性化的治疗方案,并定期评估治 疗效果,调整治疗方案。

除了康复治疗外,脑性瘫痪综合征患者还需要接受药物治疗、手术治疗 等其他治疗方法,并与康复治疗相互配合,以达到最佳的治疗效果。

手术治疗

新药研发和新技术应用

脑性瘫痪综合征新药研发进展 脑性瘫痪综合征治疗新技术应用 脑性瘫痪综合征基因治疗研究 脑性瘫痪综合征干细胞治疗研究

06

脑性瘫痪综合征的 社会关注和支持

社会认知和宣传教育

脑性瘫痪综合征的宣传教育:提高公众对疾病的认识和了解 社会支持:政府、医疗机构、社区等提供的支持和帮助 公益组织:非政府组织、慈善机构等在宣传和教育方面的作用 媒体参与:通过媒体平台宣传脑性瘫痪综合征的相关知识和信息

建立信任关系:与患者建立良好的信任关系,增强其安全感。 提供心理支持:关注患者的情绪变化,给予关心和支持。 疏导心理问题:针对患者的心理问题,进行有效的疏导和干预。 促进社会融入:鼓励患者积极参与社会活动,提高其社会适应能力。

05

脑性瘫痪综合征的 科研进展

基础研究进展

脑性瘫痪综合征 的病因研究

脑性瘫痪综合征 的病理生理机制 研究

临床表现和诊断标准

临床表现:脑性瘫痪综合征患者可能会出现肌肉无力、僵硬、姿势异常等症状,同时可能伴有智力、语言和行 为等方面的障碍。

诊断标准:脑性瘫痪综合征的诊断通常基于患者的病史、体格检查和必要的实验室检查,如脑电图、MRI等。 医生会综合考虑患者的症状、体征和检查结果,以确定诊断。

03

脑性瘫痪综合征的 治疗方法

脑性瘫痪综合征 的遗传学研究

脑性瘫痪综合征 的神经影像学研 究

康复治疗师会根据患者的具体情况制定个性化的治疗方案,并定期评估治 疗效果,调整治疗方案。

除了康复治疗外,脑性瘫痪综合征患者还需要接受药物治疗、手术治疗 等其他治疗方法,并与康复治疗相互配合,以达到最佳的治疗效果。

手术治疗

新药研发和新技术应用

脑性瘫痪综合征新药研发进展 脑性瘫痪综合征治疗新技术应用 脑性瘫痪综合征基因治疗研究 脑性瘫痪综合征干细胞治疗研究

06

脑性瘫痪综合征的 社会关注和支持

社会认知和宣传教育

脑性瘫痪综合征的宣传教育:提高公众对疾病的认识和了解 社会支持:政府、医疗机构、社区等提供的支持和帮助 公益组织:非政府组织、慈善机构等在宣传和教育方面的作用 媒体参与:通过媒体平台宣传脑性瘫痪综合征的相关知识和信息

建立信任关系:与患者建立良好的信任关系,增强其安全感。 提供心理支持:关注患者的情绪变化,给予关心和支持。 疏导心理问题:针对患者的心理问题,进行有效的疏导和干预。 促进社会融入:鼓励患者积极参与社会活动,提高其社会适应能力。

05

脑性瘫痪综合征的 科研进展

基础研究进展

脑性瘫痪综合征 的病因研究

脑性瘫痪综合征 的病理生理机制 研究

临床表现和诊断标准

临床表现:脑性瘫痪综合征患者可能会出现肌肉无力、僵硬、姿势异常等症状,同时可能伴有智力、语言和行 为等方面的障碍。

诊断标准:脑性瘫痪综合征的诊断通常基于患者的病史、体格检查和必要的实验室检查,如脑电图、MRI等。 医生会综合考虑患者的症状、体征和检查结果,以确定诊断。

03

脑性瘫痪综合征的 治疗方法

脑性瘫痪综合征 的遗传学研究

脑性瘫痪综合征 的神经影像学研 究

脑性瘫痪PPT课件

或齿轮状增高,腱反射不亢进,常伴有严重智力低下、癫痫 等。

3.手足徐动型:约占脑瘫患儿的20%。主要病变在锥体外 系, 表现为难以用意志控制的不自主运动,当进行有意识

运动时,不协调及无效的运动增多。随年龄增长多转变为 肌张力紧张型。智商较高,独立活动最为困难。

4.共济失调型:由于小脑、脑干损伤,表现为小脑症状,步 态不稳, 共济失调型:摇晃,走路时两足间距宽,四肢动 作不协调,上肢常有意向性震颤,肌张力低下。言语徐缓。 眼球震颤极为常见。

并发椎体外系、小脑、脑干、脊髓损伤,常伴有智能发

育障碍和癫痫发作;

➢临床症状多始于婴幼儿期;

➢病情轻重不一;

➢多数患儿在出生后被家人扶起来才发现;

➢患儿常有视力障碍、听力障碍及认知、行为异常等

编辑版ppt

9

临床分型

1.痉挛型:占全部病人的60%~70%。 病变波及大脑皮层 运动区和锥体束系统。

伸张反射亢进是本型特点;临检查可见椎体束征。

其中,早产、低体重是目前公认的最主要的脑性瘫痪致病

因素,且孕龄越小、出生体重越低,脑性瘫痪的患病率约

高。

编辑版ppt

3

主要危险因素

产前60%~70%

脑发育不良 宫内感染 胚胎发育不良 缺血缺氧 遗传因素 胎盘异常 母亲的疾病

产时10%~20%

出生时窒息 早产 低出生体重 产伤 颅内出血 严重脐带绕颈 异常分娩

①痉挛型双侧瘫痪:下肢重于上肢,患儿行走迟缓,肌张力增高明显。 本型患儿智力发育多正常,少有癫痫发作。

②迟缓型双侧瘫痪:运动发育延长,肌张力松弛,无肌肉萎缩,腱反 射正常或减弱,关节被动运动幅度增大,患儿智力低下。多发生于8 个月内的婴儿,病程至2岁左右,肌张力逐渐增高、腱反射增强、关 节过伸消失。 ③痉挛型偏瘫:右侧发病较左侧多,上肢受累较下肢重,瘫痪肢体自 发运动减少。患侧肢端生长发育迟滞、腱反射亢进、踝阵挛、病理征 阳性。部分由癫痫发作,约25%智力低下。

3.手足徐动型:约占脑瘫患儿的20%。主要病变在锥体外 系, 表现为难以用意志控制的不自主运动,当进行有意识

运动时,不协调及无效的运动增多。随年龄增长多转变为 肌张力紧张型。智商较高,独立活动最为困难。

4.共济失调型:由于小脑、脑干损伤,表现为小脑症状,步 态不稳, 共济失调型:摇晃,走路时两足间距宽,四肢动 作不协调,上肢常有意向性震颤,肌张力低下。言语徐缓。 眼球震颤极为常见。

并发椎体外系、小脑、脑干、脊髓损伤,常伴有智能发

育障碍和癫痫发作;

➢临床症状多始于婴幼儿期;

➢病情轻重不一;

➢多数患儿在出生后被家人扶起来才发现;

➢患儿常有视力障碍、听力障碍及认知、行为异常等

编辑版ppt

9

临床分型

1.痉挛型:占全部病人的60%~70%。 病变波及大脑皮层 运动区和锥体束系统。

伸张反射亢进是本型特点;临检查可见椎体束征。

其中,早产、低体重是目前公认的最主要的脑性瘫痪致病

因素,且孕龄越小、出生体重越低,脑性瘫痪的患病率约

高。

编辑版ppt

3

主要危险因素

产前60%~70%

脑发育不良 宫内感染 胚胎发育不良 缺血缺氧 遗传因素 胎盘异常 母亲的疾病

产时10%~20%

出生时窒息 早产 低出生体重 产伤 颅内出血 严重脐带绕颈 异常分娩

①痉挛型双侧瘫痪:下肢重于上肢,患儿行走迟缓,肌张力增高明显。 本型患儿智力发育多正常,少有癫痫发作。

②迟缓型双侧瘫痪:运动发育延长,肌张力松弛,无肌肉萎缩,腱反 射正常或减弱,关节被动运动幅度增大,患儿智力低下。多发生于8 个月内的婴儿,病程至2岁左右,肌张力逐渐增高、腱反射增强、关 节过伸消失。 ③痉挛型偏瘫:右侧发病较左侧多,上肢受累较下肢重,瘫痪肢体自 发运动减少。患侧肢端生长发育迟滞、腱反射亢进、踝阵挛、病理征 阳性。部分由癫痫发作,约25%智力低下。

- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。

- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。

- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

脑性瘫痪

(二)病理

病理改变可分为两类 1. 出血性损害 如室管膜下出血或脑室内出血,多见于妊娠不足32周的未成熟胎儿,可

能因为此期脑血流量相对较大,血管发育不完善所致 2. 缺血性损害 如脑白质软化、皮质萎缩或萎缩性脑叶硬化等,多见于缺氧窒息的婴儿

神经病学(第8版)

脑性瘫痪

(三)分类

脑性瘫痪的病因、病理和临床表现复杂多变,分类方法也繁多 根据病因、病理可分为 1. 早产儿基质(室管膜下)出血;2. 脑性痉挛性双侧瘫(Little病); 3. 进展性运动异常 按肌紧张、运动姿势异常症状可分为 1. 痉挛型;2. 强直型;3. 不随意运动型;4. 共济失调型;5. 肌张力低下型;6. 混合型

神经病学(第8版)

脑性瘫痪

(一)病因

脑性瘫痪的病因复杂,包括遗传性和获得性。后者又分为出生前、围生期和出生后病因等, 部分患儿找不到明确的病因。我国脑性瘫痪多发生于早产、低出生体重、产时缺氧窒息及 产后黄疸的婴儿。

1. 出生前病因 2. 围生期病因 3. 出生后病因 4. 遗传性因素

神经病学(第8版)

此PPT下载后可任意修改编辑增删页面

脑性瘫痪

有医术,有医道。术可暂行一时,道则流芳千古。

友情提示

感谢您不吸烟

手机调成静音

欢迎随时提问

神经病学(第8版)

脑性瘫痪

概述

脑性瘫痪(cerebral palsy)是指婴儿出生前到出生后1个月内,由于各种原因导致的 非进行性脑损害综合征,主要表现为先天性运动障碍及姿势异常,包括痉挛性双侧瘫、手 足徐动等锥体系与锥体外系症状,可伴有不同程度的智力低下、语言障碍及癫痫发作等。

3. 手术治疗 (1) 选择性脊神经后根切断术 (2) 蛛网膜下腔持续注入巴氯芬 (3) 矫形外科手术ຫໍສະໝຸດ 谢谢大家神经病学(第8版)

脑性瘫痪

(五)辅助检查

头颅MRI、CT检查可以了解脑瘫患儿颅内有无结构异常。脑电图对确定患儿是否有 合并癫痫及合并癫痫的风险具有意义;脑诱发电位可发现幼儿的视听功能异常。这些检 查有助于明确病因,提供确诊依据,判断预后和指导治疗。

神经病学(第8版)

脑性瘫痪

(六)诊断及鉴别诊断

目前尚缺乏特异性的诊断指标,主要依靠临床症状和体征 有以下情况应高度警惕脑性瘫痪发生的可能

1. 早产儿、低出生体重儿、出生时及新生儿期严重缺氧、惊厥、颅内出血及核黄疸等 2. 精神发育迟滞、情绪不稳、易惊恐等 3. 运动发育迟缓,有肢体及躯干肌张力增高和痉挛的典型表现 4. 锥体外系症状伴双侧耳聋及上视麻痹

神经病学(第8版)

脑性瘫痪

(六)诊断及鉴别诊断

应注意与以下疾病鉴别 1. 遗传性痉挛性截瘫 本病多有家族史,儿童期起病,缓慢进展,双下肢肌张力增高、腱 反射亢进、病理征阳性、可有弓形足畸形,但无智能障碍。 2. 共济失调毛细血管扩张症 又称Louis-Barr综合征,常染色体隐性遗传,进行性病程。 除共济失调、锥体外系症状外,还可有眼结膜毛细血管扩张,甲胎蛋白显著升高等特异性表现。 3. 小脑退行性病变 共济运动障碍的表现随年龄增长而加剧可帮助鉴别。 4. 婴儿肌营养不良 可有进行性肌萎缩和肌无力。进行性肌萎缩伴舌体肥大、肝脾增大应 考虑糖原贮积病。

1) 家庭康复 2) 特殊教育 3) 引导式教育 4) 感觉整合训练 5) 音乐治疗

神经病学(第8版)

脑性瘫痪

(七)治疗

2. 药物治疗 疗效有限。主要是对症治疗,如癫痫发作者可根据不同类型给予相应恰 当的抗癫痫药物;下肢痉挛影响活动者可试用苯海索、巴氯芬等肌肉松弛药物降低肌张力。 近年来,肉毒素注射治疗痉挛性脑瘫,能很快缓解肌肉痉挛,降低肌张力。同时,还可应 用促进脑代谢的脑神经细胞营养药物,以利于患儿神经功能的恢复

神经病学(第8版)

脑性瘫痪

(七)治疗

尚无特别有效的疗法。可采取物理疗法、康复训练、药物治疗和手术治疗等降低痉 挛肌肉的肌张力、改善运动功能。智力正常的患儿通常预后较好。癫痫频繁发作可致脑缺 氧而使智力障碍加重,预后较差。

神经病学(第8版)

脑性瘫痪

(七)治疗

1. 物理疗法和康复训练 (1) 一般治疗:加强护理,注意营养及卫生。根据患儿现有能力制定康复方案积极康复训练,达 到最大限度的功能改善。言语障碍及智能不全者加强语言和文体音乐训练,以提高智能;运动障碍进 行理疗、体疗、按摩,以改善患肢的运动功能 (2) 康复治疗:方法主要有下列5种

神经病学(第8版)

脑性瘫痪

(四)临床表现

脑性瘫痪的主要临床表现是运动障碍,主要为锥体系统损伤所致,可并发小脑、脑干以及脊髓等损伤。 症状体征随年龄的增长可能会有所改善,是脑性瘫痪区别于其他遗传代谢疾病的临床特点

1. 痉挛型:脑瘫中最常见和最典型的类型,约占脑瘫患儿的60%~70% 2. 强直型:此型实际上是严重的痉挛型的表现 3. 不随意运动型:又称手足徐动症,约占脑性瘫痪的20% 4. 共济失调型:约占脑性瘫痪的5%。以小脑功能障碍为主要特点 5. 肌张力低下型:又称弛缓型。表现为躯干和四肢肌张力明显低下,关节活动幅度过大,运动障碍严 重,不能竖颈和维持直立体位等,常伴有智力和语言障碍 6. 混合型:脑性瘫痪各型的典型症状混同存在者,称为混合型

(二)病理

病理改变可分为两类 1. 出血性损害 如室管膜下出血或脑室内出血,多见于妊娠不足32周的未成熟胎儿,可

能因为此期脑血流量相对较大,血管发育不完善所致 2. 缺血性损害 如脑白质软化、皮质萎缩或萎缩性脑叶硬化等,多见于缺氧窒息的婴儿

神经病学(第8版)

脑性瘫痪

(三)分类

脑性瘫痪的病因、病理和临床表现复杂多变,分类方法也繁多 根据病因、病理可分为 1. 早产儿基质(室管膜下)出血;2. 脑性痉挛性双侧瘫(Little病); 3. 进展性运动异常 按肌紧张、运动姿势异常症状可分为 1. 痉挛型;2. 强直型;3. 不随意运动型;4. 共济失调型;5. 肌张力低下型;6. 混合型

神经病学(第8版)

脑性瘫痪

(一)病因

脑性瘫痪的病因复杂,包括遗传性和获得性。后者又分为出生前、围生期和出生后病因等, 部分患儿找不到明确的病因。我国脑性瘫痪多发生于早产、低出生体重、产时缺氧窒息及 产后黄疸的婴儿。

1. 出生前病因 2. 围生期病因 3. 出生后病因 4. 遗传性因素

神经病学(第8版)

此PPT下载后可任意修改编辑增删页面

脑性瘫痪

有医术,有医道。术可暂行一时,道则流芳千古。

友情提示

感谢您不吸烟

手机调成静音

欢迎随时提问

神经病学(第8版)

脑性瘫痪

概述

脑性瘫痪(cerebral palsy)是指婴儿出生前到出生后1个月内,由于各种原因导致的 非进行性脑损害综合征,主要表现为先天性运动障碍及姿势异常,包括痉挛性双侧瘫、手 足徐动等锥体系与锥体外系症状,可伴有不同程度的智力低下、语言障碍及癫痫发作等。

3. 手术治疗 (1) 选择性脊神经后根切断术 (2) 蛛网膜下腔持续注入巴氯芬 (3) 矫形外科手术ຫໍສະໝຸດ 谢谢大家神经病学(第8版)

脑性瘫痪

(五)辅助检查

头颅MRI、CT检查可以了解脑瘫患儿颅内有无结构异常。脑电图对确定患儿是否有 合并癫痫及合并癫痫的风险具有意义;脑诱发电位可发现幼儿的视听功能异常。这些检 查有助于明确病因,提供确诊依据,判断预后和指导治疗。

神经病学(第8版)

脑性瘫痪

(六)诊断及鉴别诊断

目前尚缺乏特异性的诊断指标,主要依靠临床症状和体征 有以下情况应高度警惕脑性瘫痪发生的可能

1. 早产儿、低出生体重儿、出生时及新生儿期严重缺氧、惊厥、颅内出血及核黄疸等 2. 精神发育迟滞、情绪不稳、易惊恐等 3. 运动发育迟缓,有肢体及躯干肌张力增高和痉挛的典型表现 4. 锥体外系症状伴双侧耳聋及上视麻痹

神经病学(第8版)

脑性瘫痪

(六)诊断及鉴别诊断

应注意与以下疾病鉴别 1. 遗传性痉挛性截瘫 本病多有家族史,儿童期起病,缓慢进展,双下肢肌张力增高、腱 反射亢进、病理征阳性、可有弓形足畸形,但无智能障碍。 2. 共济失调毛细血管扩张症 又称Louis-Barr综合征,常染色体隐性遗传,进行性病程。 除共济失调、锥体外系症状外,还可有眼结膜毛细血管扩张,甲胎蛋白显著升高等特异性表现。 3. 小脑退行性病变 共济运动障碍的表现随年龄增长而加剧可帮助鉴别。 4. 婴儿肌营养不良 可有进行性肌萎缩和肌无力。进行性肌萎缩伴舌体肥大、肝脾增大应 考虑糖原贮积病。

1) 家庭康复 2) 特殊教育 3) 引导式教育 4) 感觉整合训练 5) 音乐治疗

神经病学(第8版)

脑性瘫痪

(七)治疗

2. 药物治疗 疗效有限。主要是对症治疗,如癫痫发作者可根据不同类型给予相应恰 当的抗癫痫药物;下肢痉挛影响活动者可试用苯海索、巴氯芬等肌肉松弛药物降低肌张力。 近年来,肉毒素注射治疗痉挛性脑瘫,能很快缓解肌肉痉挛,降低肌张力。同时,还可应 用促进脑代谢的脑神经细胞营养药物,以利于患儿神经功能的恢复

神经病学(第8版)

脑性瘫痪

(七)治疗

尚无特别有效的疗法。可采取物理疗法、康复训练、药物治疗和手术治疗等降低痉 挛肌肉的肌张力、改善运动功能。智力正常的患儿通常预后较好。癫痫频繁发作可致脑缺 氧而使智力障碍加重,预后较差。

神经病学(第8版)

脑性瘫痪

(七)治疗

1. 物理疗法和康复训练 (1) 一般治疗:加强护理,注意营养及卫生。根据患儿现有能力制定康复方案积极康复训练,达 到最大限度的功能改善。言语障碍及智能不全者加强语言和文体音乐训练,以提高智能;运动障碍进 行理疗、体疗、按摩,以改善患肢的运动功能 (2) 康复治疗:方法主要有下列5种

神经病学(第8版)

脑性瘫痪

(四)临床表现

脑性瘫痪的主要临床表现是运动障碍,主要为锥体系统损伤所致,可并发小脑、脑干以及脊髓等损伤。 症状体征随年龄的增长可能会有所改善,是脑性瘫痪区别于其他遗传代谢疾病的临床特点

1. 痉挛型:脑瘫中最常见和最典型的类型,约占脑瘫患儿的60%~70% 2. 强直型:此型实际上是严重的痉挛型的表现 3. 不随意运动型:又称手足徐动症,约占脑性瘫痪的20% 4. 共济失调型:约占脑性瘫痪的5%。以小脑功能障碍为主要特点 5. 肌张力低下型:又称弛缓型。表现为躯干和四肢肌张力明显低下,关节活动幅度过大,运动障碍严 重,不能竖颈和维持直立体位等,常伴有智力和语言障碍 6. 混合型:脑性瘫痪各型的典型症状混同存在者,称为混合型