电动助力转向系统的建模与仿真技术.

汽车电动助力转向系统的建模与仿真

图2- 1 转向轴助力式 EPS 的简化模型

Fig. 2 - 1 Steering shaft power assisted EPS simplified model

图中 :θ, X , J , b , K , T , J , N , G 分别代表各部件 的角位移 , 位移 , 转动惯量 , 粘性阻尼系数 , 刚度 , 扭 矩 ,齿条到转向轮的传动比 ,减速比等 拉格朗日动力学方程的一般形式 ,如式 ( 2 - 1) : d 5L 5L = Qi d t 5 qi 5 qi ( 2 21) i = 1 , 2 , …, n 对于转向轴助力式 EPS , 选择电机轴角位移 θ m ,转向轮角位移 δ和齿条平移位移 X r 三个参数为 系统的自由度 ; 作用在θ m 上的广义力是助力电机输 δ 出扭矩 T m ,作用在 上的外部力为回正力矩 M z ( 转 换到主销上) 。 系统的动能和势能分别为 :

吴亦君 ( 上海大众汽车有限公司 , 上海 210000) W U Yi2j un

( S han g hai D az hon g Co. , S han g hai 210000 , Chi na)

[ 摘要 ] 本文分析了动力转向系统的发展概况和国内外研究及应用水平 , 建立了电动助力转向系统的数学模

型 ,利用有关软件进行计算机仿真分析并与试验结果相比较 ,验证了模型的正确性 。

[ Abstract] This paper summarizes t he develop ment of power steering system , and analyzes t he current sit ua2 tio n of t he research and applicatio n of t his new technology bot h at ho me and abroad. Al so in t his paper , a mat hematical model of EPS system will be co nst ructed , and t hen analyzed by means of co mp uter simula2 tio n , where certain soft ware will be int roduced. Finally , t he p recisio n of t his model is to be co nfirmed by co mparing t he t heoretical analysis result wit h t he data acquired f ro m p ractical test s and experiment s.

电控液压助力转向系统的建模研究

式中: 一 液压泵 的转矩系数; T 一 液压泵的输 出转矩 , N ・ m

液压泵的动态平 衡方程 式:

Q — Q ( V P / l ( 5 ) d P Jd t

式中: V r液 压 泵 的 工 作 容 积 , L ; K , 一 液 压 泵 的泄 流 系 数 : K 一 液 压 泵 的 容积系数; O 一 转 阀的 进 油 油 量 , L / mi n ;

得到 :

亓 ,

式中: J M -电机的转动惯量, k g . m ; T 负 载转矩 ( 来 自液压泵) , N・ I n ; T 一

电机 的输 出扭 矩 , N・ I n ;

Rc

A=厶 +f 厶一 二 二 1 F

1 8 0

( 2 ) 在 预开间隙关 闭之后 , 转 阀阀 口完全 闭合前 ( d , ≤( b ≤ ) , 此时 阀 口 的节 流 面 积 计 算 得 到 :

A: F ( 厶 +厶 一

‘

式 中: R c _ 供 电总 电压到 电机之间的电阻, n; E一 供 电总 电压, V; 电机 的输 出转矩为:

科 学 发 展

电控液压助 力转 向系统 的建模研 究

张 福 忠

( 北车 同 力钢 构 有 限 公 司 )

摘 要: 电控 液压助 力转 向系统采用 电机驱动转向油泵工作, 可以实时调节助 力大 小, 解决低速转 向轻便性与高速转向路感之 间的问题 。本文结合汽 车电控液压 助力转 向系统 的结构和工作原理 , 并对系统的主要部件 进行 了数学建模研 究。

转 阀 阀 口有 短 切 口和 长 切 口 的形 式 , 本 文 采 用 短 切 口形 式 , 在 阀 芯 凸

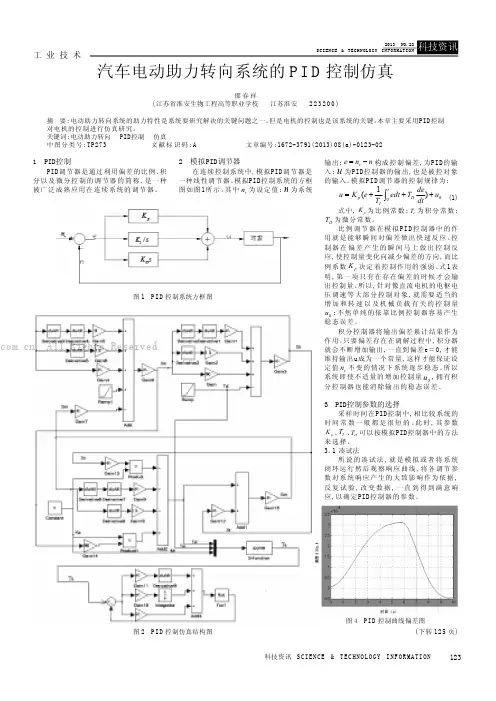

汽车电动助力转向系统的PID控制仿真

1 PID控制PID调节器是通过利用偏差的比例、积分以及微分控制的调节器的简称,是一种被广泛成熟应用在连续系统的调节器。

2 模拟PID调节器在连续控制系统中,模拟PID调节器是一种线性调节器。

模拟PID控制系统的方框图如图1所示。

其中 r n 为设定值; n 为系统汽车电动助力转向系统的P I D 控制仿真邵春祥(江苏省淮安生物工程高等职业学校 江苏淮安 223200)摘 要:电动助力转向系统的助力特性是系统要研究解决的关键问题之一。

但是电机的控制也是该系统的关键。

本章主要采用PID控制对电机的控制进行仿真研究。

关键词:电动助力转向 PID控制 仿真中图分类号:TP273文献标识码:A 文章编号:1672-3791(2013)08(a)-0123-02输出; r e n n 构成控制偏差,为PID的输入; u 为PID控制器的输出,也是被控对象的输入。

模拟PID调节器的控制规律为:001()tp DIdeu K e edt T u T dt(1)式中, p K 为比例常数; I T 为积分常数; D T 为微分常数。

比例调节器在模拟P I D 控制器中的作用就是能够瞬间对偏差做出快速反应。

控制器在偏差产生的瞬间马上做出控制反应,使控制量变化向减少偏差的方向,而比例系数 p K 决定着控制作用的强弱。

式1表明,第一项只有在存在偏差的时候才会输出控制量。

所以,针对像直流电机的电枢电压调速等大部分控制对象,就需要适当的增加和转速以及机械负载有关的控制量 0u ;不然单纯的依靠比例控制器容易产生稳态误差。

积分控制器将输出偏差累计结果作为作用。

只要偏差存在在调解过程中,积分器就会不断增加输出,一直到偏差e=0,才能维持输出u成为一个常量,这样才能保证设定值 r n 不变的情况下系统逐步稳态。

所以系统即使不适量的增加控制量 0u ,拥有积分控制器也能消除输出的稳态误差。

3 PID控制参数的选择采样时间在PID控制中,相比较系统的时间常数一般都是很短的。

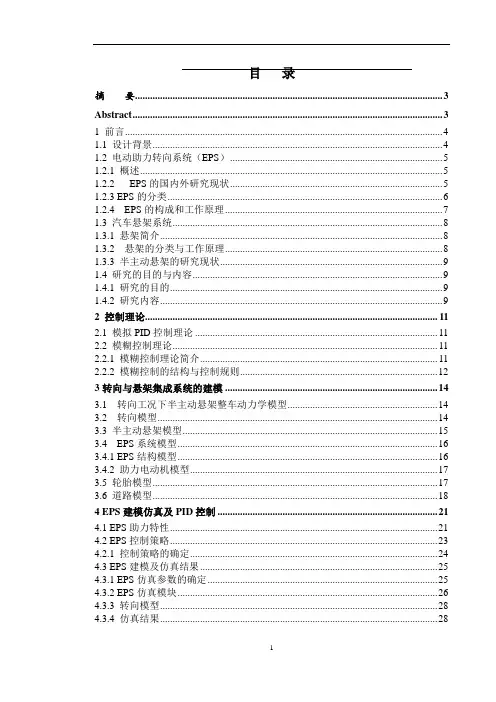

半主动悬架与电动助力转向系统集成控制建模及性能仿真毕业设计(论文)

摘要 (3)Abstract (3)1 前言 (4)1.1 设计背景 (4)1.2 电动助力转向系统(EPS) (5)1.2.1 概述 (5)1.2.2EPS的国内外研究现状 (5)1.2.3 EPS的分类 (6)1.2.4 EPS的构成和工作原理 (7)1.3 汽车悬架系统 (8)1.3.1 悬架简介 (8)1.3.2 悬架的分类与工作原理 (8)1.3.3 半主动悬架的研究现状 (9)1.4 研究的目的与内容 (9)1.4.1 研究的目的 (9)1.4.2 研究内容 (9)2 控制理论 (11)2.1 模拟PID控制理论 (11)2.2 模糊控制理论 (11)2.2.1 模糊控制理论简介 (11)2.2.2 模糊控制的结构与控制规则 (12)3转向与悬架集成系统的建模 (14)3.1 转向工况下半主动悬架整车动力学模型 (14)3.2 转向模型 (14)3.3 半主动悬架模型 (15)3.4 EPS系统模型 (16)3.4.1 EPS结构模型 (16)3.4.2 助力电动机模型 (17)3.5 轮胎模型 (17)3.6 道路模型 (18)4 EPS建模仿真及PID控制 (21)4.1 EPS助力特性 (21)4.2 EPS控制策略 (23)4.2.1 控制策略的确定 (24)4.3 EPS建模及仿真结果 (25)4.3.1 EPS仿真参数的确定 (25)4.3.2 EPS仿真模块 (26)4.3.3 转向模型 (28)4.3.4 仿真结果 (28)5 30 5.1 半主动悬架的控制 (30)5.2 半主动悬架建模及仿真结果 (30)5.2.1 仿真参数 (30)5.2.2 半主动悬架的仿真模块 (31)5.2.3 仿真结果及分析 (32)5.3 EPS中的PID对半主动悬架的影响 (34)5.4 考虑俯仰的4自由度半主动悬架仿真及分析 (35)5.4.1 模型的建立 (35)5.4.2 仿真参数 (36)5.4.3 模糊控制的半主动悬架模型 (37)5.4.4 仿真结果及分析 (38)6 结论 (40)谢辞 (42)【参考文献】 (43)半主动悬架与电动助力转向系统集成控制建模及性能仿真转向系统与悬架是汽车底盘两大关键的子系统。

汽车电动转向器动力学建模与控制仿真分析

摘要汽车电动转向器是一种新型的汽车转向助力系统。

文章先对EPS系统原理及结构进行说明,介绍了三种EPS典型助力曲线,建立了机械转向系统数学模型、EPS系统数学模型,文中提出了EPS系统控制目标,说明了EPS系统的PID控制策略,介绍了电动助力转向系统中的三种控制模式:助力控制模式,回正控制模式,阻尼控制模式,文章重点研究助力控制。

并建立了机械转向系统、EPS系统和基于PID控制的系统三种数学模型,然后应用MATLAB的Simulink模块进行运动仿真,通过调整参数和分析参数,来研究系统稳定性随参数变化的影响。

仿真结果表明,所设计的PID 控制对能对转向系统模型进提供助力控制,同时能使系统满足很好的动态性能。

关键词:电动转向器;助力控制;MA TLAB/Simulink;仿真AbstractElectric Power Steering is a new automotive power steering system.This article first on the principle and structure of EPS system are described, three kinds of typical EPS power curve is introduced in this paper, the mathematical model of the system, the EPS system mathematical model of the pure mechanical steering system is established in this paper, the target control of EPS system, the control strategy of EPS system of PID, this paper introduces three kinds of control mode of electric power steering in: power control mode, return control mode, the damping control mode, this paper focuses on the study of power control. Under pure mechanical steering system, EPS system and PID power control of EPS system based on the mathematical model, the application of MA TLAB/Simulink simulation, parameters, and analysis of influence parameters on the stability of the system, and the use of PID control strategy for power control of the model, and that the system can meet the dynamic performance is very good.Key words: electric power steering ; assist control ; MA TLAB/Simulink; simulationII目录摘要 (I)Abstract (II)目录 (V)1 绪论 (1)1.1 本课题的研究背景和意义 (1)1.2 国内外的发展概况 (1)1.3 本课题应达到的要求 (2)2 电动转向系统的动力学模型 (3)2.1 电动转向系统的结构和工作原理 (3)2.2EPS典型助力曲线 (5)2.3 EPS动力学的模型 (7)2.3.1 机械转向系统数学模型 (7)2.3.2 EPS系统的模型 (8)2.4 EPS稳定性与转向助力增益分析 (10)2.4.1 转向助力增益的确定 (10)2.4.2 EPS稳定性与转向助力增益关系 (11)3 EPS系统控制分析 (16)3.1系统控制的目标 (16)3.2 EPS系统的控制策略 (16)3.3 系统的控制模式 (17)3.4 系统的补偿控制 (18)3.4.1 补偿控制原理 (18)3.4.2 补偿控制的作用 (18)4 EPS系统的仿真与分析 (19)4.1 MATLAB/Simulink仿真平台的介绍 (19)4.2 系统仿真参数取值 (19)4.3 机械转向系统仿真与研究 (20)4.3.1 机械转向系统的Simulink模型 (20)4.3.2 汽车机械转向系统在阶跃输入时不同参数下的仿真研究 (22)4.3.3 不同参数对系统性能影响的仿真分析 (28)4.4 EPS转向系统仿真与研究 (28)4.4.1 EPS系统的Simulink模型 (28)4.4.2 EPS系统加入PID控制的Simulink模型 (30)4.4.3 EPS系统加入PID控制的仿真与分析 (32)4.5 不同系统的比较仿真与分析 (36)5 结论与展望 (40)5.1 主要结论 (40)5.2 不足之处及未来展望 (40)致谢 (41)参考文献 (41)附录 (42)汽车电动转向器动力学建模与控制仿真研究1 绪论1.1 本课题的研究背景和意义目前汽车已经走入寻常百姓家中,人们对汽车需求逐渐增大。

齿轮齿条式电动助力转向系统设计及仿真分析

作为新一代的转向系统,将电子技术与车辆机械技术有机地结合在一起。采用动力代替液压系统提供辅助,使系统更加简化,性能更好。电动助力式转向该系统具有控制简单、响应快、助力尺寸和转向感方便、零件少、等优点。电动助力转向系统的一系列优点表明其具有广阔的发展前景。但也存在着一些不足,制约了其发展,如目前还没有成熟的理论体系。一旦设计不合理,将严重威胁汽车的安全和生命财产安全。

Key words: electric power; Gear rack steering; Steering system

1

1.1

电动助力转向系统是乘用车使用最广泛的形式。因此,本文以电动助力转向系统中的齿轮齿条电动助力转向系统为主要研究对象。

电动助力转向系统作为新一代的转向系统,将电子技术与车辆机械技术有机地结合在一起。采用动力代替液压系统提供辅助,使系统更加简化,性能更好。具有控制简单、响应快、零件少、工作可靠、维修调整方便、低温环境性能好等优点。电动助力转向系统的一系列优点表明其具有广阔的发展前景。但也存在着一些不足,制约了其发展,如目前还没有成熟的理论体系。一旦设计不合理,将严重威胁汽车的安全和生命财产安全。

This design revolves around small and medium-sized cars, designing their steering systems, using electric power to design and calculate key parts of the system, and using 3D software to model the designed parts in order to more intuitively view the design results. And motion simulation. Ensure the rationality and security of the design.

电动助力转向系统的建模与仿真分析

电动助力转向系统的建模与仿真分析[摘要] 在建立电动助力转向系统的数学模型和状态空间模型的基础上,对系统进行稳定性分析,并对系统模型进行仿真分析,分析电动助力转向系统的转向动态特性和路面干扰对于转向系统的影响,进而提出电动助力转向系统的阻尼控制方法。

关键词: 汽车电动助力转向状态空间仿真1 概述由于动力转向系统具有转向操纵轻便、灵活,汽车设计时对转向器结构形式选择的灵活性增大,同时可以吸收路面对轮胎产生的冲击等优点,自20 世纪50 年代以来,在国外汽车上得到采用。

但是,传统的液压动力转向系统在汽车行驶的时候需要消耗一定的能量,同时,它增加了液压油泵、液压缸、油管和一些辅助装置,还存在液压油的泄漏问题,对环境造成一定的危害。

随着电子控制技术的发展,电子控制液压动力转向系统应运而生,该系统的某些性能要优于传统的液压动力转向系统,但它仍然无法克服液压动力转向系统的某些固有的缺陷。

电子控制电动助力转向系统属于另一种形式的动力转向系统,该系统根据汽车的转向状态,通过电子控制单元控制电动机直接驱动转向机构,使汽车的转向轮发生偏转。

该系统不直接利用发动机动力,只有在需要转向的时候才由电动机提供动力,不转向的时候不消耗能量。

电动机使用的动力来自于蓄电池,省去了液压油泵、液压缸、油管等装置,结构紧凑,重量轻。

另外,该系统可以通过软件的方法实现汽车在不同车速下获得不同的静态助力特性,提高驾驶员转向时的路感。

2 系统数学模型的建立电动助力转向系统结构如图1 所示,主要包括转向柱、减速机构、齿轮齿条和助力电动机,以及ECU控制单元,这里建立的转向系统动力学方程为:转向柱: (1)输出轴:(2)齿条:(3)电动机:(4)式中s J 为转向柱、转向盘的转动惯量,s B 为转向柱的阻尼系数,s K 为扭杆的刚性系数,s q 为转向柱的旋转角,h T 为作用在转向盘上的转向扭矩,e J 为减速机构的转动惯量,e B 为减速机构的阻尼系数,e q 为输出轴的旋转角,G 为蜗轮蜗杆减速器的减速比,w T 为作用在输出轴上的反作用扭矩,r m 为小齿轮及齿条质量,r b 为齿条的阻尼系数,r K 为等效弹簧的弹性系数,r x 为齿条的位移, d F 是路面的随机信号,m I 是电枢电流,m B 是电动机粘性摩擦系数,m K 为电动机和减速机构的刚性系数,m J 是电动机惯性矩,m q 是电动机转角,p r 为小齿轮半径。

电动助力转向系统的建模与仿真

电动助力转向系统的建模与仿真陈新月;麦云飞【摘要】以电动助力转向系统为研究对象,分析其结构构成和工作原理,建立了EPS 系统模型以及MATLAB/Simulink仿真模型.根据车速信号、传感器转矩信号以及一些主观性因素,给出了ECU助力特性曲线.模型使用传统PID控制,并在MATLAB/Simulink环境下进行了仿真.仿真结果表明,该模型响应快、准确且稳定,一定程度上接近真实的EPS系统,对真实EPS系统的研究具有一定的参考价值.【期刊名称】《农业装备与车辆工程》【年(卷),期】2018(056)009【总页数】4页(P71-74)【关键词】电动助力转向;PID控制;建模;仿真【作者】陈新月;麦云飞【作者单位】200093 上海市上海理工大学机械工程学院;200093 上海市上海理工大学机械工程学院【正文语种】中文【中图分类】U463.440 引言电动助力转向系统(EPS, Electric Power Steering System),是一个依靠电机提供辅助扭矩的动力转向系统,是汽车电子化、智能化的产品,是国内外汽车转向的研究热点,具有广阔的市场前景。

在当前EPS的研发过程中,大部分的实验是进行实车测试,但是实车测试需要的人力、物力和财力比较多。

本文在MATLAB/Simulink仿真环境下建立EPS的仿真模型并对其进行仿真分析,该模型主要包括电子控制单元ECU、助力电机、涡轮蜗杆减速机构、转向输入轴和十字万向联轴节等组成部分,在一定程度上接近真实的EPS试验台。

在该模型上进行试验,可以减少人力、物力和财力的浪费,同时解决研发周期过长的问题。

1 EPS系统构成与传动原理本文研究的是转向轴助力式电动助力转向系统,它的机械结构传动系统原理如图1所示。

它的工作原理为由电子控制单元根据车速传感器测得的车速信号和扭矩传感器测得的扭矩信号共同决定其助力电机的旋转方向和助力电流的大小,实现EPS的助力转向控制。

电动助力转向系统三维建模技术拉杆球头有限元分析整车动力学仿真论文

汽车电动助力转向系统动力学仿真及分析【摘要】汽车产业高速发展,人们在对车辆的不断需求的同时也越来越重视交通事故。

从过去的汽车事故调查中可以发现,除了人为因素导致的车祸外,汽车机械部件的损坏是造成车祸的第二大杀手。

而汽车转向系统作为影响汽车操纵稳定性、行驶安全性和驾驶舒适性的关键子系统,因其部件损坏而造成的交通事故也时有发生。

电动助力转向系统因其质量轻、节能、环保、助力特性优良等特点在市场上渐渐地普及开来,并有进一步取代液压助力转向系统的趋势。

本文将EPS的拉杆球头的变形影响作为主要分析对象,选取齿条式EPS,对球头变形和未变形的转向系统机械部分结构进行有限元静力分析比较,并引入到整车模型中,对整车模型进行动力学仿真模拟,验证变形球头对整车行驶安全性能的影响,为结构优化和改进提供依据。

首先,选择齿条式电动助力转向系统作为研究对象,研究对影响拉杆球头变形的相关部件之间的相互作用关系,对某厂家一款电动助力转向系统的总装图进行模型抽取和简化,将系统分成6个子零件在Pro/E中分别建模,按照各子零件之间的运动关系进行装配形成电动助力转向系统的三维模型,并总结在建模过程中遇到的问题和解决方法;其次,使用有限元分析理论对已经建好的电动助力转向... 更多还原【Abstract】 Today, Automobile industry has been developing rapidly. People pay more and more attention to traffic accidents. We can find from the car accident investigation that,besides human factors, parts of Auto mechanical components that damaged is the second factor to cause accidents. Vehicle Steering System is a pivotal part which has big influence on vehicle’s control stability, drive safety and comfort. One component of the system is damaged can cause accidents.Electric power steering system gets p... 更多还原【关键词】电动助力转向系统;三维建模技术;拉杆球头;有限元分析;整车动力学仿真;【Key words】EPS;3d modeling technology;rod ball;Finite element analysis;Full-Vehicle Analysis;【索购硕士论文全文】Q联系Q:138113721 139938848 即付即发目录摘要4-6ABSTRACT 6-7第一章绪论10-151.1 课题研究背景10-111.2 国内外研究现状概述11-131.2.1 国外研究现状11-121.2.2 国内研究现状12-131.3 本课题主要内容13-15第二章EPS基本理论及机械部分三维模型建立15-282.1 EPS的结构及工作原理15-162.2 EPS关键技术16-172.3 EPS的分类17-192.4 电动助力转向系统机械部分三维模型建立19-272.4.1 三维建模理论的发展概况19-222.4.2 参数化建模理论222.4.3 齿条式EPS机械部分三维模型建立22-272.5 本章小结27-28第三章电动助力转向系统机械部分有限元分析28-483.1 有限元法概述28-303.2 非线性分析理论30-323.3 齿条式EPS机械部分应力分析32-473.3.1 模型导入32-333.3.2 材料属性及单元选择33-373.3.3 有限元网格划分37-383.3.4 接触对的建立及参数设置38-403.3.5 定义边界条件和载荷40-413.3.6 计算结果及分析41-473.4 本章小结47-48第四章球头变形后整车仿真与对比48-654.1 整车分析背景48-524.1.1 运动学模型建立48-494.1.2 运动学模型求解494.1.3 动力学分析49-524.2 整车组合实体模型建立及仿真52-594.2.1 建立前悬架模型子系统并进行模型验证52-564.2.2 整车组合的其他子系统56-594.3 调节模型参数与设置仿真环境59-604.4 执行仿真及结果对比60-644.4.1 开环转向仿真事件-漂移仿真60-634.4.2 开环转向仿真-角脉冲转向仿真63-644.5 建议644.6 本章小结64-65第五章结论与展望65-675.1 结论65-665.2 展望66-67参考文献。

电动助力转向系统建模及仿真

第24卷Vol .24 第3期No .3重庆理工大学学报(自然科学)Journal of Chongqing University of Technol ogy (Natural Science )2010年3月Mar .2010 3 收稿日期:2009-12-16基金项目:江苏省汽车工程重点实验室开放基金项目(QC200703);2009年度扬州大学大学生学术科技创新基金资助项目作者简介:钱学武(1981—),男,山东临沂人,硕士研究生,主要从事汽车电子控制技术研究;马明星(1974—),男,安徽巢湖人,博士,副教授,硕士生导师,主要从事汽车系统动力学和汽车电子控制技术等方面的研究。

电动助力转向系统建模及仿真3钱学武,马明星,徐国民,管延才(扬州大学机械工程学院,江苏扬州 225127)摘 要:建立了电动助力转向系统主要部分的数学模型,根据助力原理设计了助力特性曲线,采用Matlab /Si m ulink 工具箱建立了无电机助力、无P I D 控制算法助力和有P I D 控制算法助力的仿真模型。

分析了3种模型的仿真结果,为进一步控制系统性能研究提供依据。

关键词:助力特性;Matlab;P I D中图分类号:U463.4 文献标识码:A文章编号:1674-8425(2010)03-0014-04S im ul a ti on and M odeli n g of Electr i c Power Steer i n g SystemQ I A N Xue 2wu,MA M ing 2xing,XU Guo 2m in,G UAN Yan 2cai(School of M echanical Engineering,Yangzhou University,Yangzhou 225127,China )Abstract:A t first,the mathe matic models of electric power steering syste m is built .The assisting characteristics curve is designed according t o the assisting p rinci p le,and si m ulati on models of syste m s with no power mot or,no P I D contr ol assist and with P I D contr ol assist are built thr ough Matlab /Si m u 2link t oolbox .A t last,the si m ulati on results of the three models are analyzed t o p r ovide reference f or further study on the perfor mance of contr ol syste m.Key words:assist characteristic;Matlab;P I D1 系统组成及工作原理电动助力转向系统(electric power steering,简称EPS )主要由机械转向系统、转矩传感器、车速传感器、电流传感器、控制单元(ECU )、离合器、助力电动机及减速机构等组成,如图1所示。

- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。

- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。

- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

第37卷第1期吉林大学学报(工学版Vol. 37No. 12007年1月Journal of Jilin University (Engineering and Technology EditionJ an. 2007收稿日期:2006203216.基金项目:北京市科学技术委员会项目(D0305002040111 .作者简介:施国标(1972 , 男, 讲师, 博士. 研究方向:车辆系统动力学与电子控制.E 2mail :sgb@. cn电动助力转向系统的建模与仿真技术施国标1, 申荣卫1,2, 林逸1(1. 北京理工大学机械与车辆工程学院, 北京100081; 2. 邢台职业技术学院汽车系, 河北邢台054035摘要:概述了电动助力转向系统(EPS 的结构和工作原理, 并介绍了电动助力转向系统助力特性的设计方法。

在分析了电动助力转向系统各组成部分数学模型的基础上, Simulink 的电动助力转向系统仿真模型。

采用了PID 流进行闭环跟踪控制。

仿真结果表明:间的矛盾, 同时, 。

关键词:; ; :167125497(2007 0120031206Modeling and simulation of electric pow er steering systemShi Guo 2biao 1, Shen Rong 2wei 1,2, Lin Y i 1(1. School ofMechanical and V ehicle Engineering , B ei j ing I nstitute ofTechnolog y , B ei j ing 100081China;2. De partment of A utomobile , X ingtai V ocational and Technical College , X ingtai 054035, ChinaAbstract :The st ruct ure and working p rinciple of t he elect ric power steering (EPS system were summarized and t he design met hod of t he assistance characteristic of t he EPS system was int roduced. From t he analysis of t he mat hematical models of t he component modules of t he EPS system a simulation model based on Simulink was built. The clo se 2loop cont rol st rategies of PID and PWM were adopted to cont rol t he target current of t he motor of t he EPS system. The simulation result s show t hat t he designed assistance characteristic alleviates t he contradiction between t he steering agility and t he road feel , and t he act ual current of t he motor follows p recisely t he target current , proving t he validity of t he cont rol st rategy.K ey w ords :vehicle engineering ; elect ric power steering (EPS ; assistance characteristic ; modeling ; simulation电动助力转向系统的开发一般包括系统总体设计、建模仿真、试验台试验、实车试验、性能优化等环节[1]。

其中, 建模仿真的任务主要是用数学分析的方法建立电动助力转向系统各组成部分的数学模型, 然后利用仿真软件建立整个系统的仿真模型。

通过仿真分析, 可以初步完成系统的设计, 减少开发成本, 加快开发进程。

作者开发了基于Simulink 的电动助力转向仿真模型, 为便于仿真, 引入了驾驶员模型模拟驾驶员的操作。

利用该模型可进行电动助力转向系统的稳定性分析、助力特性研究以及控制策略的验证等重要工作, 初步完成电动助力转向系统的匹配设计和基本控制参数的标定, 为以后控制器的开发、试验台试验和实车试验打下基础。

吉林大学学报(工学版第37卷1系统的结构和工作原理图1为转向轴助力式电动助力转向系统的结构简图。

该系统由机械转向系统、转向盘转矩传感器、车速传感器、电流传感器、控制器、助力电动机及减速机构等组成。

图1电动助力转向系统结构简图Fig. 1Schem atic diagram of EPS转向盘转矩传感器安装在转向轴上, 用来检测转向盘上的转矩大小和方向。

控制器根据转矩传感器进行助力控制。

车速信号一般从仪表板上的车速表处获取, 控制器根据车速信号对助力大小进行修正, 以改善驾驶员在高速转向时的路感。

电流传感器接在电动机电枢回路中, 用来检测实际电动机的助力电流, 控制器根据此电流完成电流的闭环控制。

对助力的基本要求是, 随转向盘转矩的增加, 助力应增加, 以使转向轻便; 随车速的提升, 助力应减小, 以保持高速转向时的路感。

另外, 转向系统还应对来自路面的高频干扰有一定的抑制作用, 以改善转向盘的手感。

2助力特性的确定助力特性是指转向盘转矩与助力转矩(或助力电流之间的关系。

电动助力转向的助力特性一般有3种:直线型、折线型和曲线型, 见图2。

由于直线型形式简单, 容易调节, 被广泛采用[1]。

图2中直线段的斜率一般被称为助力比, 直线段的助力电流与转向盘的转矩成正比。

以直线图2EPS 助力特性型式Fig. 2T ypes of assistance ch aracteristic of EPS型助力特性为例, 介绍助力特性的确定方法。

直线型助力特性需要确定以下4个参数。

(1 开始助力时转向盘输入转矩T d0当转向盘转矩小于某一值时, 一般不进行助力, 否则转向过于灵敏。

轿车常取T d0=1Nm 。

(2 转向盘最大输入转矩T dmax 受驾驶员极限体力的限制, T dmax 一般不能过大, 国家标准规定转向盘的最大切向力不能大于50N 。

另外, 还需要根据驾驶员对转向轻便性的要求确定出合理的数值。

该仿真中取T dmax =7Nm 。

(3 最大助力电流I max 的确定汽车原地转向时, 转向阻力矩最大, 一般根据该阻力矩确定最大助力电流。

原地转向阻力矩值可通过试验测得, 也可通过经验公式计算获得。

在沥青或者混凝土路面上转向轮绕主销最大阻力矩经验计算公式为[2]M R =33p(1式中:f 为轮胎与路面间的滑动摩擦系数, 一般取0. 7; G 1为汽车前轴负荷,N ; p 为轮胎气压,M Pa。

・23・计算出M R 后, 通过转向系参数将其折算到转向轴上, 可得出转向轴上的最大转向阻力矩T rmax , 进一步按式(2 求出最大助力电流I max 。

该仿真中I max=20A 。

I max =i m K t(2式中:i m 为电动机减速机构传动比; K t 为电动机转矩系数。

(4 车速系数的确定根据上述3个参数可以制定出汽车最大助力特性曲线。

当汽车原地转向阻力较大时, 需要的助力比很大, 这时系统阻尼会减少, 系统不稳定, [3, 证[4]。

, 向盘转矩的微分环节, 以调节系统阻尼, 消除转向盘振动问题。

车速增大时, 为保证驾驶员有合适的路感, 应适当减少助力。

助力大小与车速之间应成什么关系, 目前还没有成熟的研究成果。

文献[5]给出了一种确定车速系数的方法, 但对不同车型和不同路感要求的车辆不一定具有通用性。

一般是在助力车速范围内选几个特征车速, 根据驾驶员对路感的要求, 初步确定各特征车速的车速系数, 其他车速下的车速系数根据相邻特征车速进行线性差补或拟合获得。

等整个系统设计好后, 在试验台或实车上进行各特征车速的路感试验, 并根据实际情况对特征车速的车速系数进行修正。

根据上述要求, 仿真采用的助力特性如图3所示。

图characteristic map3电动助力转向系统建模方法在进行系统建模时, 一般将复杂的系统进行模块化划分, 然后分别计算出各模块的数学模型, 最后将各模块进行连接。

由图1可知, 电动助力转向系统可由机械转向系模型、电动机模型、控制器模型和驾驶员模型来进行描述, 各模块之间的连接关系如图4所示。

下面分析各模块的数学模型的建立方法。

3. 1机械转向系模型和电动机模型的建立机械转向系统由很多具有弹性和阻尼特性的质量元件或惯量元件组成, 在进行系统建模时, 完全考虑所有元件的特性会使系统模型非常复杂, 同时也是不必要的。

考虑到系统的基本特性是由低频元件决定的, 仿真的目的主要是对助力特性和控制策略进行验证, 建模时将机械转向系统进行了适当了的简化。

如图1所示, 考虑转向轴、电图4电动助力转向系统Simulink 仿真模型Fig. 4Simulation model of EPS b ased on Simulink动机轴的转动惯量、弹性和阻尼, 考虑齿条的阻尼, 并将两侧车轮到齿条端的部件简化成一线性弹簧, 两侧弹簧的总刚度为K r , 并认为弹簧另一端固定不动, 两侧车轮和齿条等效为一当量质量。

根据牛顿定理, 转向系统动力学方程为J c θ・・c +B c θ・c +T s =T d(3 T s =K c (θc -r p(4M r p ・・+B r p ・+K r p =r p (θc -r p +r p (θm -r pi m (5电动机模型为J m θ・・m ・m r pT m i ・Ri +K f θ・m =u(7 T m =K t i(8式中:J c 为转向盘、转向轴等效转动惯量; J m 为电动机轴转动惯量; B m 为转向轴阻尼系数; θc 为转向盘转角; θm 为电动机转角; T d 为转向盘输入转矩; T m 为电动机电磁转矩; K c 为转矩传感器扭杆刚度; B r 为齿条阻尼系数; r p 为小齿轮半径; M r 为齿条和车轮等效质量; p 为齿条位移; K f 为电动机反电势系数; R 为电动机电枢电阻; L 为电动机电感; u 为电动机控制电压。