6大补元气中药材

滋阴补气血中药

滋阴补气血中药中药是如今很多朋友用来调理身体的方法,那么气血不足吃什么中药有用呢?以下店铺为你推荐的滋阴补气血的中药,希望大家喜欢。

哪些药材能补气血1、黄芪性微温,味甘,功能补气升阳,益气固表,托毒生肌,利水退肿,适用于自汗,盗汗,血痹,浮肿,痛疽不溃,内伤劳倦,脾虚泻泄,脱肛及一切气衰血虚之症。

2、阿胶阿胶是采用黑驴皮经过漂泡去毛后,加冰糖等配料熬制而成。

本品味甘、性平,有补血止血、滋阴润肺、调经安胎等作用,是自古以来人们最为喜欢的滋补珍品。

《水经注》即有“岁常煮胶,以贡天府”的记载,故有贡胶之称。

《本草纲目》更是将阿胶当做是“圣药”,它与人参、鹿茸并称为中药的“三宝”。

据研究,阿胶主要是由胶原及其部分水解产物合成的,含氮16.43%-16.54%,基本上是蛋白质。

药理实验结果表明,阿胶能促进红细胞及血红蛋白的生成,并能改善动物体内的钙平衡,使血钙升高。

此外,阿胶还有防治进行性肌营养障碍的作用。

3、八珍八珍汤有人参、白术、白茯苓、当归、川芎、白芍、熟地黄、炙甘草共八味药材,因此得名“八珍”。

这几味药中,人参、白术、茯苓、甘草补气,当归、川芎、芍药、地黄养血,其补血与补气是同步进行的。

4、四味这款汤的主料是羊肉。

何为四味呢?“四味”指的是四味药材,即当归头、白芍、熟地黄和黄芪。

该汤补气之功来行血、补气补血的功效、既能养身,又能治病。

5、黑枸杞黑枸杞是一种中药,也是一种食材,还是一种茶,含有丰富的花青素,能起到增强免疫力、延缓衰老、补肾益精、预防癌症、生津止渴、改善循环、补血安神、改善睡眠、明目等多种作用。

6、人参最名贵的补气中药之一,味甘、微苦,性微温,功能大补元气,益智安神,为补益保健之佳品。

补气血吃什么好八珍汤做法:取一副八珍汤药材(党参、白术、茯苓、炙甘草、熟地、当归、川芎、白芍、大枣、生姜)先将药材用清水洗干净;把洗好的药材加3碗清冷水,先浸泡20~30分钟(此处加的3碗水浸泡后不能倒掉哦,是作为第一次煎药用的),这样煎出来的药效更好;上面第二步浸泡好之后,就开始煎药,先大火烧沸,再用小火慢煎(小火可以保持里面的药汤继续沸腾即可),大约小火慢煮30分钟,煎剩一碗,倒出药汤。

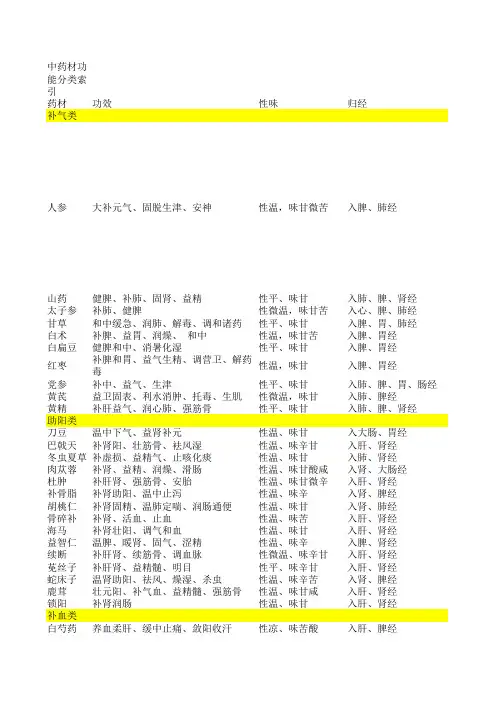

中药材功能分类索引

中药材功能分类索引药材功效性味归经补气类人参大补元气、固脱生津、安神性温,味甘微苦入脾、肺经山药健脾、补肺、固肾、益精性平、味甘入肺、脾、肾经太子参补肺、健脾性微温,味甘苦入心、脾、肺经甘草和中缓急、润肺、解毒、调和诸药性平、味甘入脾、胃、肺经白术补脾、益胃、润燥、 和中性温,味甘苦入脾、胃经白扁豆健脾和中、消暑化湿性平、味甘入脾、胃经红枣补脾和胃、益气生精、调营卫、解药毒性温,味甘入脾、胃经党参补中、益气、生津性平、味甘入肺、脾、胃、肠经黄芪益卫固表、利水消肿、托毒、生肌性微温,味甘入肺、脾经黄精补肝益气、润心肺、强筋骨性平、味甘入肺、脾、肾经助阳类刀豆温中下气、益肾补元性温、味甘入大肠、胃经巴戟天补肾阳、壮筋骨、袪风湿性温、味辛甘入肝、肾经冬虫夏草补虚损、益精气、止咳化痰性温、味甘入肺、肾经肉苁蓉补肾、益精、润燥、滑肠性温、味甘酸咸入肾、大肠经杜肿补肝肾、强筋骨、安胎性温、味甘微辛入肝、肾经补骨脂补肾助阳、温中止泻性温、味辛入肾、脾经胡桃仁补肾固精、温肺定喘、润肠通便性温、味甘入肾、肺经骨碎补补肾、活血、止血性温、味苦入肝、肾经海马补肾壮阳、调气和血性温、味甘入肝、肾经益智仁温脾、暖肾、固气、涩精性温、味辛入脾、肾经续断补肝肾、续筋骨、调血脉性微温、味辛甘入肝、肾经莬丝子补肝肾、益精髄、明目性平、味辛甘入肝、肾经蛇床子温肾助阳、祛风、燥湿、杀虫性温、味辛苦入肾、脾经鹿茸壮元阳、补气血、益精髓、强筋骨性温、味甘咸入肝、肾经锁阳补肾润肠性温、味甘入肝、肾经补血类白芍药养血柔肝、缓中止痛、敛阳收汗性凉、味苦酸入肝、脾经龙眼肉益心脾、补气血、安神性温、味甘入心、脾经当归补血和血、调经止痛、润燥滑肠性温、味甘辛入心、肝、脾经何首乌补肝、益肾、养血、祛风性微温、味苦甘涩入持、肾经阿胶滋阴补血、安胎性平、味甘入肺、肝、肾经桑椹子补肝、益肾、熄风、滋液性寒、味甘入肝、肾经鹿角胶补血、益精性温、味甘咸入肝、肾经葡萄补血益气、强筋健骨、利小便性平、味甘酸入脾、肺、肾经熟地黄滋阴、补血性微温、味甘入肝、肾经养阴类女贞子补肝肾、强腰膝性平、味甘苦入肝、肾经天门冬滋阴、润燥、清肺、降火性寒、味甘苦入肺、肾经北沙参养阴清肺、祛痰止咳性凉、味甘苦淡入肺、脾经玄参清热凉血、滋阴降火、除烦解毒性凉、味苦咸入肺、肾经玉竹养阴、润燥、除烦、止渴性平、味甘入肺、胃经石斛生津益胃、清热养阴性平凉、味甘淡微咸入肺、胃、肾经百合润肺止咳、宁心安神性平、味甘微苦入心、肺经麦门冬养阴润肺、清心除烦、益胃生津性寒、味甘微苦入肺、胃、心经龟版滋阴、潜阳、补肾、健骨性平、味咸甘入肝、肾经枸杞子滋阴、润肺、补肝、明目性平、味甘入肝、肾经雪耳滋阴、润肺、养胃、生津性平、味甘淡入肺、胃经蕤仁养肝、明目、祛风、散热性寒、味苦入肝、心经燕窝养阴润燥、益气补中性平、味甘入肺、胃、肾经解表药发散风寒类生姜发汗解表、温中止呕、温胃止咳性温、味辛入肺、胃、脾经白芷祛风燥湿、消肿止痛性温、味辛入肺、脾、胃经防风发表、祛风、胜湿、止痛性温、味辛甘入膀胱、肺、脾经辛夷祛风、通窍性温、味辛入肺、胃经香薷发汗解暑、行水散湿、温胃调中性微温、味辛入肺、胃经紫苏发表、散寒、理气、和营性温、味辛入肺、脾经发散风热类升麻升阳,发表,透疹,解毒性凉,味甘辛微苦入肺,脾,胃经柴胡和解表里,疏肝,升阳性凉,味苦入肝,胆经桑叶疏散风热,清肝明目性寒,味苦甘入肺,肝经淡豆豉解表,除烦,宣郁,解毒性寒,味苦入肺,胃经菊花疏风,清热,明目,解毒性凉,味甘苦入肺,肝经蔓荆子疏散风热,清利头目性凉,味苦辛入肝,胃,膀胱经薄荷疏风,散热,辟秽,解毒性凉,味辛入肺,肝经清热药清热泻火类决明子清肝,明目,利水,通便性凉,味苦甘入肝,肾经芦根清热,生津,除烦,止呕性寒,味甘入肺,胃经知母滋阴降火,润燥滑肠性寒,味苦入肺,胃,肾经栀子清热,泻火,凉血性寒,味甘入心,肝,肺,胃经夏枯草清肝火,散郁结性寒,味苦辛入肝,胆经清热燥湿类龙胆草泻肝胆实火,除下焦湿热性寒,味苦入肝,胆经黄连泻火,燥湿,解毒,杀虫性寒,味苦入心,肝,胃,大肠经清热解毒类马齿苋清热解毒,散血消肿性寒,味酸入大肠,肝,脾经牛黄清心,化痰,利胆,镇惊性凉,味苦甘入心,肝经白花蛇舌草清热,利湿,解毒性寒,味苦甘入心,肝,脾经金银花清热,解毒性寒,味甘入肺,胃经鱼腥草清热解毒,利尿消肿性寒,味辛入肝,肺经景天清热,解毒,止血性寒,味苦酸入心,肝经清热凉血类干地黄滋阴,养血性凉,味甘苦入心,肝,肾经泻下药火麻仁润燥,滑肠,通淋,活血性平,味甘入脾,胃,大肠经郁李仁润燥,滑肠,下气,利水性平,味辛苦甘入脾,大小肠经黑脂麻补肝肾,润五脏性平,味甘入肝,肾经蜂蜜补中,润燥,止痛,解毒性平,味甘入脾,肺,大肠经平肝熄风药天麻熄风,定惊性平,味甘入肝经刺蒺藜散风,明目,下气,行血性温,味苦辛入肝,肺经蚯蚓清热,平肝,止喘,通络性寒,味咸入肝,脾,肺经理气药木香行气止痛,温中和胃性温,味辛苦入肺,肝,脾经佛手理气,化痰性温,味辛苦,酸,入肝,胃经陈皮理气,调中,燥湿,化痰性温,味辛苦入脾,肺经枳实破气,散痞,泻痰,消积性寒,味苦入脾玳玳花疏肝,和胃,理气味甘微苦入肝,胃,肺经香椽理气,舒郁,消痰,利膈性温,味辛苦酸入肝,肺,脾经黄橘开胃,理气,润肺,止咳,止渴,除烦性凉,味甘酸入肺,胃及手,足太阴经橘红消痰,利气,宽中,散结性温,味辛苦脾,胃,大小肠经薤白理气,宽胸,通阳,散结性温,味辛苦入肺,心,胃,大肠经活血化瘀药川芎行气开郁,祛风燥湿,活血止痛性温,味辛入肝,胆经丹参活血祛瘀,安神宁心,排脓,止痛性微温,味苦入心,肝经牛膝散瘀血,消痈肿(熟用补肝肾,强筋骨)性平,味甘苦酸入肝,肾经王不留行行血通经,催生下乳,消肿敛疮性平,味苦辛甘入肝,胃经红花活血通经,祛瘀止痛性温,味辛入心,肝经卷柏生用破血,炒用止血性平,味辛入足厥阴,少阴血分桃仁破血行瘀,滑肠通便性平,味苦甘入心,肝,大肠经益母草活血,祛瘀,调经,消水性凉,味辛苦入心包,肝经止血药田七止血,散瘀,消肿,定痛性渐,味甘微苦入肝,胃,大肠经血余消瘀,止血性温,味苦入心,肝,肾经茜草根行血止血,通经活络,止咳祛痰性寒,叶苦入心,肝经蒲草黄凉血止血,活血消瘀性凉,味甘辛入肝,心经藕节止血,散瘀性平,味甘涩入肺,胃,肝经止咳化痰药温化寒痰药半夏燥湿化痰,降逆止呕,消痞散结性温,味辛,有毒入脾,胃经黄芥子温中散寒,利气害痰,通经络,消肿毒性热,味辛入肺经清热化痰类川贝母润肺散结,止嗽化痰性凉,味苦甘入肺经木蝴蝶润肺,舒肝,和胃,生肌性寒,味苦入肺,肝经昆布消痰散结,利水消肿性寒,味咸入脾,胃经胖大海清热,润肺,利咽,解毒性凉,味甘淡入肺,大肠经海蛤壳清肺化炎,软坚散结,利水消肿性平,味咸入肺,肾经海藻软坚,消痰,利水,泄热性寒,味苦咸入肺,脾,肾经止咳平喘类云实清热,除湿,杀虫性温,味辛入肺,肠经百部温润肺气,止咳,杀虫性微温,味甘辛入肺经杏仁止咳平喘,润肠通便性温,味苦,有毒入肺,大肠经枇杷叶清肺和胃,降气化痰性凉,味苦入肺,胃经罗汉果清肺,润肠性凉,味甘入肺,脾经桑白皮泻肺平喘,行水消肿性寒,味甘入脾,肺经桔梗开宣肺气,祛痰排脓性平,味苦辛入肺,胃经旋复花消痰,下气,软坚,行水性温,味咸入肺,肝,胃经祛风湿药乌梢蛇祛风湿,通经络性平,味甘咸入肺,脾经五加皮祛风湿,壮筋骨,活血去瘀性温,味辛入肝,肾经木瓜平肝和胃,去湿舒筋性温,味酸入肝,脾细辛祛风,散寒,行水,开窍性温,味辛入肺,肾经独活祛风,胜湿,散寒,止痛性温,味辛苦入肾,膀胱经络石藤祛风通络,止血消瘀性凉,味苦入肝,肾经徐长卿镇痛,止咳,利水消肿,活血解毒性温,味辛入心,肝,胃经桑寄生补肝肾,强筋骨,祛风通经,益血,安胎性平,味苦甘入肝,肾经蝮蛇祛风,攻毒性温,味甘,有毒入心,肝,肾经芳香化湿类佩兰清暑,辟秽,化湿,调经性平,味辛入脾,胃经厚朴温中,下气,燥湿,消痰性温,味苦入脾,胃,大肠经砂仁行气调中,和胃,醒脾性温,味辛入脾,胃经草果燥湿除寒,祛痰截疟,消食化积性温,味辛入脾,肾经藿香快气,和中,辟秽,祛湿性微温,味辛入肺,脾,胃经利水渗湿药车前子利水,清热,明目,祛痰性寒,味甘入肾,膀胱经冬葵子利水,滑肠,下乳性寒,味甘入大小肠,膀胱经白茅根凉血止血,清热,利尿性寒,味甘入肺,胃,小肠经地肤子利小便,清湿热性寒,味甘苦入肾,膀胱经灯心草清心降火,利尿通淋性寒,味甘淡入心,肺,小肠经赤小豆利水除湿,和血排尿排脓,消肿解毒性平,味甘酸入心,小肠经泽泻利水,渗湿,泻热性寒,味甘入肾,膀胱经茯苓利水渗湿,益脾和胃,宁心安神性平,味甘淡入心,脾,肺经茵陈清热利湿性凉,味苦辛入肝,脾,膀胱经淡竹叶清心火,除烦热,利小便性寒,味甘淡入心,肾经薏苡仁健脾,补肺,清热,利湿性凉,味甘淡入脾,肺,肾经收涩药乌梅收敛生津,安蛔驱虫性温,味酸入肝,脾,肺,大肠五味子敛肺,滋肾,生津,收汗,涩精性温,味酸入肺,肾经白果敛肺气,定喘嗽,止带浊,缩小便性平,味甘苦酸,有毒入肺,肾经肉豆蔻温中,下气,消食,固肠性温,味辛入脾,大肠经沙棘强壮,固精,健胃,止泻,调经,利尿性平,味甘酸涩入肾,脾,肝,肺经芡实固肾涩精,补脾止泄性平,味甘涩入脾,肾经金樱子固精涩肠,缩尿止泻性平,味酸涩入肾,膀胱,大肠经桑螵蛸补肾,固精性平,味咸甘入肝,肾经莲子养心,益肾,补脾,涩肠性平,味甘涩入心,脾,肾经芳草开窍药石菖莆开窍豁痰,理气活血,散风去湿性微温,味辛入心,肝,脾经麝香开窍,辟秽,通络,散瘀性温,味辛入心,脾,肝经安神药龙骨镇惊安神,敛汗固精,止血涩肠,生肌敛疮性平,味甘涩入心,肝,肾,大肠经合欢皮解郁安神,活血消痈,续筋骨性平,味甘入心,肝经灵芝养心安神,补气益血,止咳平喘性平(温),味甘入肺,脾,心,肝,肾经牡蛎敛阴,潜阳,止汗,涩精,化痰,软坚性平,味咸涩入肝,肾经远志安神益智,祛痰,解郁性温,味苦辛入心,肾经柏子仁养心安神,润肠通便性平,味甘入心,肝,脾经酸枣仁养肝,宁心,安神,敛汗性平,味甘入心,脾,肝,胆经祛暑药荷叶清暑利湿,升发清阳,止血性平,味苦涩入肝,脾,胃经温里药丁香温中,暖肾,降逆性温,味辛入胃,脾,肾经八角茴香温阳,散寒,理气性温,味辛甘入脾,肾经小茴香温肾散寒,和胃理气性温,味辛入肝,肾,胃,膀胱经干姜温中驱寒,回阳通脉性热,味辛入脾,胃,肺经肉桂补元阳,暖脾胃,除冷积,通血脉性热,味辛入肾,脾,膀胱经吴茱萸温中,止痛,理气,燥湿性温,味辛苦,有毒入肝,胃经花椒温中散寒,除湿,止痛,杀虫,回乳等性温,味辛,有小毒入脾,肺,肾经胡椒温中,下气,消痰,解毒性热,味辛入胃,大肠高良姜温胃,祛风,散寒,行气,止痛性温,味辛入脾,胃经消食药山楂消食积,散瘀血,驱绦虫性微温,味酸甘入脾,胃,肝经谷芽健脾开胃,和中消食性温,味甘入脾,胃经鸡内金消积滞,健脾胃性平,味甘入脾,胃经麦芽消食,和中,下气性微温,味甘入脾,胃经莱菔子下气定喘,消食化痰性平,味辛甘入肺,胃经驱虫药榧子杀虫,消积,润燥性平,味甘入肺,胃,大肠经其他无花果健胃清肠,消肿解毒性平,味甘入胃,肠经菊苣清肝利胆味苦入肝,胆经橄榄清肺,利咽,生津,解毒性平,味甘涩酸入肺,胃经注:以上药材不包括<本经上品药材.补阙>部分页码功效禁忌常用量实症、4472360485225916535797336213843019914636232336434736710954115319347311239295293152273174167351148463533035982261156 130 341 159 328 253 218 101 140 245 209124 62 283 268 40 142 284 104 276 315 205 33477 92 277 151 321 326 329 11750 242 231 17086 95 36670 264 223 307 206 241 173 244 23390 106 58 122 249 61 266 56 299 150 108 102 292126 286 297 356 246 333 162 31769 359 270 331 212313 113202 138 257 80 66 94 120 143 204114 308 221 345 219 67 172 281 121 325 255 76 134 118 338 74225 111 237 229 211 168 343 160 163 43 176144 31015779132136287227207251354128290263272235215289275280217248339具有健胃清肠、消肿解毒的功效。

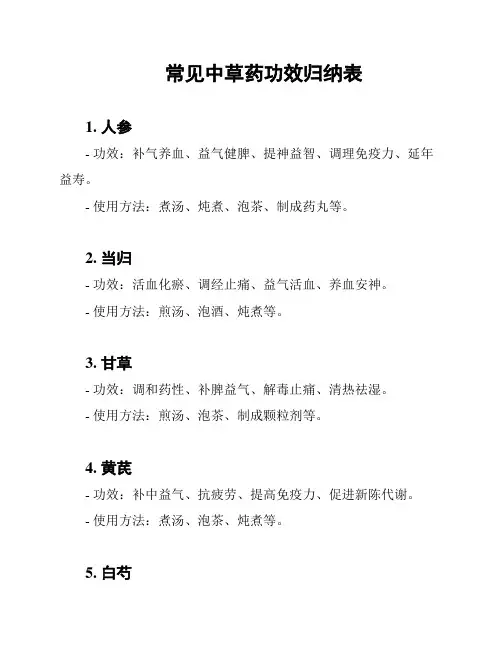

常见中草药功效归纳表

常见中草药功效归纳表

1. 人参

- 功效:补气养血、益气健脾、提神益智、调理免疫力、延年益寿。

- 使用方法:煮汤、炖煮、泡茶、制成药丸等。

2. 当归

- 功效:活血化瘀、调经止痛、益气活血、养血安神。

- 使用方法:煎汤、泡酒、炖煮等。

3. 甘草

- 功效:调和药性、补脾益气、解毒止痛、清热祛湿。

- 使用方法:煎汤、泡茶、制成颗粒剂等。

4. 黄芪

- 功效:补中益气、抗疲劳、提高免疫力、促进新陈代谢。

- 使用方法:煮汤、泡茶、炖煮等。

5. 白芍

- 功效:养血调经、活血散淤、止痛祛痹。

- 使用方法:煮汤、泡茶、制成药丸等。

6. 丹参

- 功效:活血化瘀、消肿止痛、降血压、保护心血管系统。

- 使用方法:煎汤、泡茶、制成颗粒剂等。

请注意,上述中草药的功效归纳仅为常见情况,具体使用中草药时,应遵循医生或草药师的建议,并根据个体情况进行合理搭配和用量控制。

注意:本文档仅供参考,不代表任何具体中药材的疗效,如需详细了解,请咨询专业医生或草药师。

哪些中药可以养生

哪些中药可以养生中药是我国优秀民族文化中的瑰宝,那么养生中药有哪些呢?下面店铺给大家介绍可以养生的中药,希望对你有用!养生中药1、桂圆肉桂圆肉即龙眼肉,味甘,性温,归心、肾、肝、脾经。

具有补心脾、益气血、安心神的功效。

主治心脾两虚、气血不足所致的惊悸、怔忡、失眠、健忘、血虚萎黄、有经不调、崩漏等症。

养生中药2、红枣红枣含有丰富的蛋白质、脂肪、糖份、胡萝卜素、维生素B、C、P及磷、钙、铁等,有维生素丸的美称,有较强的抑爱、抗过敏作用。

红枣内含有环磷酸腺苷,能增强肌力、消除疲劳、扩张血管、增加心肌收缩力、改善心肌营养,对防治心血管疾病有良好作用。

红枣还能能补虚益气、养血安神、健脾和胃等,是脾胃虚弱、气血不足、倦怠无力、失眠等患者很好的保健品。

同时对急慢性肝炎、肝硬化、贫血等症有良好疗效。

养生中药3、人参性激素作用,还可调整血压和固表止汗。

每天以100克炖鸡喝汤。

黄芪利尿,同时也适合糖尿病人食用。

但有高热、大渴、便秘等实热症者忌用。

养生中药5、当归当归味甘、微辛,性温。

人心、肝、脾经。

当归含挥发油、蔗糖、维生素B12、维生素A类物质、棕搁酸、硬脂酸、不饱和油酸、亚油酸,p—谷舀醇等。

有补血和血,调经止痛,润燥滑肠的功效。

具有调节子宫收缩、保肝、镇静、抗维生素E缺乏症及抗菌作用。

常用于月经不调、经闭腹痛、崩漏、血虚头痛、眩晕、肠燥便难等症。

养生中药6、阿胶阿胶为黑驴皮经过漂泡去毛后,加冰糖等配料熬制而成。

本品味甘、性平,有补血止血、滋阴润肺、调经安胎等作用,为历代喜用的滋补珍品。

《水经注》即有“岁常煮胶,以贡天府”的记载,故有贡胶之称。

《本草纲目》更是称其为“圣药”,它与人参、鹿茸并称中药的“三宝”。

据研究,阿胶主要是由胶原及其部分水解产物合成的,含氮16.43%~16.54%,基本上是蛋白质。

药理实验结果表明,阿胶能促进红细胞及血红蛋白的生成,并能改善动物体内的钙平衡,使血钙升高。

此外,阿胶还有防治进行性肌营养障碍的作用。

养血补气中药有哪些

养血补气中药有哪些中医认为气血是维持人体健康的根本,如果一个人出现了气血不足的情况,这基本就是伤了人的根本,会对人的健康有着非常大的威胁,因此许多人对于气血非常的关心,特别是女性在成年后,因为自身的情况很容易就出现气血不足的情况,因此养血补气就变的非常的重要,重要对于这样的情况有着很多的研究,那么养血补气中药有哪些呢?人参性味:甘、微苦,平。

归脾、肺、心经。

营养成分:含人参皂贰、人参酸、挥发油、维生素B1、维生家B2等。

糖类、胆碱、烟酸。

药用功效:大补元气,补脾益肺,宁神益智,生津止渴。

能加强大脑皮层的兴奋过程,同时也能加强抑制过程,提高脑力劳动的工作效力。

能增强机体对有害刺激的抵抗力,提高抗疲劳能力,有强心及促进造血机能作用。

对性腺机能也有促进作用。

用于虚脱、心衰、气短、喘促、自汗肢冷,心悸怔仲、久病体虚、神经衰弱等症。

当归性味:甘、辛,温。

人心、肝、脾经。

营养成分:含挥发油、蔗糖、维生素B12、维生素A类物质、棕搁酸、硬脂酸、不饱和油酸、亚油酸,p—谷舀醇等。

药用功效:补血和血,调经止痛,润燥滑肠。

具有调节子宫收缩、保肝、镇静、抗维生素E缺乏症及抗菌作用。

用于月经不调、经闭腹痛、崩漏、血虚头痛、眩晕、肠燥便难等症。

何首乌性味:甘、苦,涩,微温。

归肝、心、肾经。

营养成分:含恿酮类(主要为大黄酚、大黄素、大黄酸)、卵磷脂、淀粉、粗纤维等。

药用功效:制首乌补肝Y6,益精血,乌须发。

能降低血清胆固醇,缓解动脉粥样硬化形成,卵磷脂有强壮神经作用,有缓泻作用,有肾上腺皮质激素样作用。

对人型结核杆菌、福氏痢疾杆菌有抑制作用。

用于头晕耳鸣,头发早白,腰膝痉软,肢体麻木,高血脂疗笨。

体首乌解毒、通便、用于便秘等。

麦冬性味:甘、微苦,微寒。

入肺、胃、心经。

营养成分:含各种舀体皂贰、教液质、葡萄糖贰、维生素A 样物质、p—谷舀醇。

药用功效:养阴润肺,清心除烦,益胃生津,有镇咳祛痰、强心利尿作用。

用于肺燥干咳、吐血、咯血、肺痉、肺痛、虚劳烦热、热病伤津、便秘等症。

补脾胃阳气的中药材有哪些

补脾胃阳气的中药材有哪些补脾胃阳气的中药材脾胃是人体消化吸收食物的重要器官,而阳气则是人体生命活动的能量源泉。

当脾胃功能出现问题时,我们会出现食欲不振、腹胀、大便干燥等症状,伴随着阳气的不足,就会有疲乏无力、失眠多梦等表现。

因此,补脾胃阳气是养生保健的重要环节之一。

下面介绍一些常见的中药材及其养生方案。

一、补脾胃的中药材1. 党参党参是著名的中药材,有益气补中的功效,能够滋养脾肺之气,增强机体抵抗力。

党参味甘微苦,性温。

可以单独煮水冲服,或者加入其他中药配方中。

2. 炙甘草炙甘草是另一种益气补中的中药材,具有收涩止泻,调和脾胃,安神定志的作用。

炙甘草味甘性平,多用于配伍其他中药材,调制成药汤或者煎剂。

3. 茯苓茯苓是一种通利水道的中药材,具有清心安神、健脾胃的功效。

茯苓性平味甘,常和其他中药材搭配使用。

4. 山药山药是一种营养价值很高的食材,有益气、健脾、养胃、补肾的作用。

山药性平味甘,可以煮粥、熬汤等方式食用。

二、补阳气的中药材1. 黄芪黄芪是一种常用的益气补中中药材,有补气固表、升阳扶正的作用。

黄芪性平味甘,也可以煮水冲服,或者和其他中药材配伍使用。

2. 鹿茸鹿茸是一种补肾助阳的中药材,有滋阴润燥、益精补髓的功效。

鹿茸贵在价值昂贵,多用于高端保健品中。

3. 当归当归是一种具有调补阴阳、活血化瘀的中药材,可以补气生血,调整人体内环境。

当归味甘微苦,常用于中药配方中。

4. 人参人参是一种常用的益气补中中药材,有补气、健脾胃、升阳扶正的作用。

人参性温味甘,可以入药、入饮食,或者和其他中药材搭配使用。

三、补脾胃阳气的养生食谱1. 葱姜茶材料:鲜葱、鲜姜、红枣、冰糖制作步骤:将鲜葱、鲜姜洗净,切碎备用。

取适量红枣,去核备用。

将鲜葱、鲜姜放入锅中,加适量水,煮10-15分钟,过滤取汁。

将红枣加入汁中,再加适量冰糖,搅拌均匀即可。

食用方法:每日餐后饮用一小杯,可健脾胃、驱寒暖胃。

注意事项:葱姜茶性温,不适宜在感冒发热等病情时饮用。

滋阴补气中药

滋阴补气中药对于女性来说补气血是时刻都要重视的事情,以下为大家介绍了几种有利于补气补血的中药材以及女人喝中药的禁忌,以下店铺为你推荐的滋阴补气中药,希望大家喜欢。

4大补气中药材不可错过1、人参性味:甘、微苦,平。

归脾、肺、心经。

营养成分:含人参皂贰、人参酸、挥发油、维生素B1、维生家B2等。

糖类、胆碱、烟酸。

药用功效:大补元气,补脾益肺,宁神益智,生津止渴。

能加强大脑皮层的兴奋过程,同时也能加强抑制过程,提高脑力劳动的工作效力。

能增强机体对有害刺激的抵抗力,提高抗疲劳能力,有强心及促进造血机能作用。

对性腺机能也有促进作用。

用于虚脱、心衰、气短、喘促、自汗肢冷,心悸怔仲、久病体虚、神经衰弱等症。

2、龟胶性味:甘、咸,平。

归肝、肾经。

营养成分:为龟科动物乌龟的甲壳。

经熬煮、浓缩制成的固体胶块。

主产湖北、湖南、安徽、浙江、北京等地。

以硬脆透明者为佳。

药用功效:滋阴,补血,止血。

用于阴虚血亏、劳热骨蒸、吐血顺血、烦热惊悸、肾虚腰痛、脚膝痉弱、崩漏带下等症。

3、当归性味:甘、辛,温。

人心、肝、脾经。

营养成分:含挥发油、蔗糖、维生素B12、维生素A类物质、棕搁酸、硬脂酸、不饱和油酸、亚油酸,p-谷舀醇等。

药用功效:补血和血,调经止痛,润燥滑肠。

具有调节子宫收缩、保肝、镇静、抗维生素E缺乏症及抗菌作用。

用于月经不调、经闭腹痛、崩漏、血虚头痛、眩晕、肠燥便难等症。

4、紫河车性味:甘,成温。

归肝、肺、肾经。

营养成分:含蛋白质、糖、钙、维生素、免疫因子、雌性激素、助孕酮、类固醇激素、促肾上腺皮质激素、促性腺激素等。

药用功效:能增强机体抵抗力,有激素样作用。

补气,养血。

用于体质虚弱、久病体虚、虚喘、盗汗等症。

常见补气中药1、白术补气健脾、、燥湿利水、止汗安胎,可用于脾气虚弱的食少、便溏、倦怠少气、自汗;水湿停滞的痰饮、水肿;妊娠脾虚气弱、胎气不安、足肿等症。

利水消肿、固表止汗、除湿治痹宜生用;健脾和胃宜炒用;健脾止泻宜炒焦用。

补脾胃气的中药材有哪几种药

补脾胃气的中药材有哪几种药养生学中的脾胃是人体的消化系统,它们的健康状况直接影响到人体的免疫力和身体健康。

补脾胃气,就是将脾胃的机能恢复到正常水平,从而提高人体的免疫力和身体健康。

在中药中,有一些特别适合补充脾胃气的药材,下文会详细介绍这些药材以及对应的食谱或偏方。

一、药材介绍1. 黄芪:黄芪是一种常用的补气药物,非常适合那些脾胃虚弱、易疲劳、食欲不振、消化不良等症状的人群。

含有的黄酮类化合物可以促进身体的自我修复机制,增强免疫力。

2. 熟地黄:熟地黄也是一种常用的补气药物,具有滋补肝肾、养心安神、根本补虚的功效。

它含有大量的营养物质,如葡萄糖、蛋白质、氨基酸和多种维生素等,可以提高人体的免疫力。

3. 当归:当归是一种能够补血养气、调节女性内分泌的中药材,也能够补充脾胃气血。

经常服用当归可以增加体内的红细胞数量,促进血液循环,调理肠胃功能。

4. 杞子:杞子是一种能够滋补肝肾,充实元气的中药材,对于肝肾阴虚、普遍疲劳、血液贫血等症状有明显的治疗效果。

杞子中的多种养分,如维他命B、E,锌和铁等能够调理代谢,促进脾胃吸收能力。

5. 桂圆肉:桂圆肉为补血养气的佳品,富含蛋白质、氨基酸以及多种维生素等成分,能够滋补脾胃,增强人体免疫力。

二、中药材的食谱及偏方1. 黄芪鸡汤:【材料】:黄芪,榆皮,淮山,党参,鸡肉适量。

【制作步骤】:(1)黄芪、榆皮、淮山、党参洗净。

(2)鸡肉洗净,去皮,切成块。

(3)将所有材料放入炖盅或电饭煲内,加入适量的清水,用小火煮2-3小时即可。

【注意事项】:炖制时切勿加盐或调料,以免破坏黄芪的营养成分。

(适合于脾胃虚寒、食欲不振、体力衰弱、免疫力低下人群)2. 熟地黄糯米粥:【材料】:熟地黄适量,糯米适量,水适量。

【制作步骤】:(1)熟地黄洗净、切碎。

(2)糯米洗净,用清水浸泡30分钟。

(3)将浸泡过的糯米加入熟地黄,加入适量的水,搅拌均匀。

(4)将糯米、熟地黄水放入锅内,加入适量的水,用小火煮至熟烂即可。

补脾胃阳气的中药材

补脾胃阳气的中药材补脾胃阳气是对于某些肾阳不足或者脾胃阳虚的人群,至关重要的养生法门。

针对这种情况,中药具有非常好的疗效,适量食用能有效地改善身体的状况,提高身体的免疫力,达到保健、防病的效果,本篇文章将就补脾胃阳气的中药材,以及相应的食谱和偏方进行详细阐述,帮助人们了解中药材的特点,以及食谱和偏方的具体制作方法,最后,我们会提出一些相关的养生建议,以帮助人们维护自己的身体健康。

一、补脾胃阳气的中药材1. 黄精黄精是名贵的中药,补脾胃,清心润肺,益气养阴。

黄精味微甘,性平,具有滋补益气、养阴清热、润肺止咳的功效,因而能与其他中药配伍使用。

适宜于肾阴不足和脾胃虚弱的人群。

2. 人参人参为一种名贵的滋补中药,被称为“草中之皇”。

人参味甘,性温,功能为滋补气血、健脾生津、益智安神,用于治疗脾胃虚弱、气血亏虚、心悸失眠、头晕耳鸣等症状。

3. 甘草甘草别名甘草,是一种多年生草本植物。

甘草味甜,性平。

具有益气养血、和中补脾、清热解毒等功效。

甘草可以加强其他中药材的药效,适合无论是脾虚、气虚、阴虚等人群食用。

4. 当归当归为川芎类植物,味苦、辛味,性温。

它具有补血、活血、调经、补气等功效,适宜于女性补血、调经养颜。

适合气血不足和脾胃虚弱的人群。

二、补脾胃阳气的食谱1. 人参黄精粥原料:人参5克,黄精15克,米100克。

制作方法:将黄精和人参洗净,加入沸水中焯一下,捞出切成小块。

米浸泡半小时后再下锅,煮成粥后加入黄精和人参,煮10分钟左右即可食用。

食用方法:一天1-2次,每次50-100克。

适宜人群:适用于脾胃虚弱、气短乏力、心悸失眠等人群。

2. 当归甘草炖猪肚原料:当归10克,甘草5克,猪肚250克。

制作方法:将当归和甘草洗净,猪肚洗净切块,加水和猪肚同煮,待猪肚煮熟后放入当归和甘草,继续焖煮20-30分钟即可。

食用方法:一天1-2次,每次食用100-200克。

适宜人群:适用于脾胃虚弱、气虚乏力、失眠多梦等人群。

中药材功效大全一览表中品120种

中药材功效大全一览表中品120种中药材自古以来就被广泛应用于中医药领域,其丰富的功效备受推崇。

在这篇文章中,我们将为您介绍中药材的功效大全,共计120种。

希望通过这份一览表,您可以更好地了解中药材的疗效,为您的健康保健提供参考。

以下是中药材功效大全一览表中品120种:1. 人参:补气养血,增强免疫力,延缓衰老。

2. 黄精:滋补肝肾,益精补髓,润肺止咳。

3. 鹿茸:补肾壮阳,益精强筋骨,滋补气血。

4. 雪莲:清热解毒,润肺止咳,美容养颜。

5. 枸杞子:滋补肝肾,明目养颜,提高免疫力。

6. 当归:补血养血,调理女性身体,活血化瘀。

7. 丹参:活血化瘀,降低心脑血管疾病风险。

8. 熟地黄:益肾补虚,滋阴补阳,恢复元气。

9. 三七:活血化瘀,止血散瘀,改善微循环。

10. 阿胶:滋补气血,养颜美容,润肠通便。

11. 灵芝:增强免疫力,抗疲劳,抗肿瘤。

12. 牡蛎:滋阴补肾,补血养颜,增强记忆力。

13. 砂仁:理气开胃,止痛消肿,健脾开胃。

14. 珍珠母:清热解毒,降火明目,调理皮肤。

15. 五味子:安神补肾,润肺止咳,改善睡眠。

16. 川芎:活血化瘀,调经止痛,舒缓经期不适。

17. 白芍:活血调经,养血止痛,柔肝和胃。

18. 金银花:清热解毒,消肿止痛,预防感冒。

19. 苍耳子:清热解毒,祛风散寒,止咳化痰。

20. 甘草:调和诸药,养阴润肺,护肝解毒。

21. 当乌:滋阴养血,强筋健骨,活血通络。

22. 茯苓:利水渗湿,健脾消肿,祛湿利尿。

23. 白术:健脾胃,温中行气,止泻固脱。

24. 黄芪:益气护肝,提高机体免疫力,抗疲劳。

25. 桑葚:补肝益肾,明目降压,防止贫血。

26. 陈皮:调理脾胃,健脾开胃,化痰止咳。

27. 白附子:温肾助阳,消肿止痛,驱寒暖身。

28. 地黄:滋阴补肾,益精明目,润燥止渴。

29. 笋壳:清热解毒,凉血止血,通利小便。

30. 菟丝子:益肾填精,补肝明目,强壮筋骨。

31. 麦冬:润肺生津,清热解毒,养胃生津。

- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。

- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。

- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

6大补元气中药材

冬天该多补补气。

因为,“气虚”容易在冬天出现,最明显的现象是容易感冒、畏寒怕冷。

此外,气虚还可能出现呼吸短促、胸闷、消化不良、咳嗽、胃下垂甚至月经不调等问题。

盘点补元气的6大中药,下面就随小编一起来了解一下吧。

一、人参

大补元气,有补益强身作用,可抗衰老,适用于久病体虚、心悸心慌、肢冷、气短、虚脱、心衰、神经衰弱等症,提高免疫功能,促进疾病的康复。

关于人参的食用方法,《清宫档案》里记载了很多,如“把它切成片,含在嘴里,直到它软化了,再咀嚼咽下去……”这是人参的一个服用方法,即“含服”。

另外,就是泡酒。

拿一两根人参,配一点滋阴的药物,如枸杞子,泡在酒里,每日小剂量饮用一点,既补气又养阴。

二、黄芪

补气升阳、益精固表、利水退肿,适用于自汗、盗汗、浮肿、内伤劳倦、脾虚、泄泻、脱肛及一切气衰血虚之症。

但有高热、大渴、便秘等实热症者忌用。

民间流传着“常喝黄芪汤,防病保健康”的顺口溜,意思是说经常用黄芪泡水当茶喝,具有良好的防病保健作用。

黄芪茶能补中盖气,而且补而不腻,可改善气虚和贫血,增强体质,延年益寿,若熊再加上枸杞、党参、茯芩等药材一起冲泡,效果更好。

三、西洋参

补气养阴、清火生津,适用于肺虚劳嗽、久咳、喘咳、咯血、失音等症。

激烈活动后疲劳乏力、大汗虚脱者服用不错。

西洋参补气,性凉,所以服用后不会上火,气阴两虚之人尤宜。

气虚之人主要表现为神疲乏力、少气懒言、呼吸短促、动则汗出、声音低微等;而阴虚则会表现出一派虚热之象,如舌质红、口干舌燥、眼干、手心发热等。

这类人服用西洋参最简单的方法就是把西洋参切成片,或者去药店买些现成的西洋参片,每天拿两片放在嘴里含着,直至参片软化,吐掉或吞服都可以。

四、党参

能补中益气、生津养血,常用于气虚不足的乏力、气短、心悸、食少、便溏、气津两伤的口渴;气血两虚的面色萎黄、头晕等症,以及病后体虚、营养不良。

党参、黄芪伍用,出自《脾胃论》补中益气汤。

用于治疗脾胃气虚所引起的身热有汗、口干口渴、喜用热饮、头痛恶寒、少气懒言、饮食无味、四肢乏力、舌嫩色淡、脉虚大,或中气不足、清阳下陷所引起的脱肛、子宫脱垂、久痢、久疟等症。

五、太子参

补肺健脾、益气生津,可用于脾气虚弱的食少、倦怠、小儿清瘦;肺虚咳嗽、自汗心悸、津液不足的口渴及病后气阴两亏等病症。

一般素有口干、烦躁、心悸、失眠、乏力、食少、手足心热等气阴两虚症状的病人均可使用,它既可与其他药物配伍,又能单味煎水温服,常用剂量为10~30克,可根据病情适量加减。

那些久病、体弱之人脾胃被伤,出现饮食减少、乏力、自汗等症状时,可用其配伍山药、扁豆、谷芽等有健脾、消食作用的药物,或取太子参15克、莲子20克,加水上锅煮至莲肉烂熟为度,食莲肉,喝汤。

六、白术

补气健脾、、燥湿利水、止汗安胎,可用于脾气虚弱的食少、便溏、倦怠少气、自汗;水湿停滞的痰饮、水肿;妊娠脾虚气弱、胎气不安、足肿等症。

利水消肿、固表止汗、除湿治痹宜生用;健脾和胃宜炒用;健脾止泻宜炒焦用。

脾气不足,形瘦面黄,不思饮食,脘腹胀满,大便溏薄者,可与人参、茯苓、炙甘草等配伍,以增健脾益气之功。

痰饮内停,症见胸胁支满,头眩心悸,咳而短气者,可与桂枝、茯苓、甘草配伍,健脾温阳化饮。

表虚自汗,症见汗出恶风,易于感冒,稍劳则汗出尤甚者,可单味煎服或研末服;也可与黄芪、防风配伍,以固表止汗。