高考语文阅读综合训练题【一】

2023届高考语文一轮专题训练:综合训练专题人物篇----项羽(含答案)

综合训练专题人物篇------项羽一、小说阅读阅读下面的文字,完成下面小题。

亚父之死房占民月上弦,围几粒星子,明明灭灭。

项王大帐里,酒香流溢。

亚父范增与项王对饮。

亚父分析着当前的战情,项王不置可否,脸沉似水,亚父心里有疑,便不再多言。

蚊虫舞,不时有巡营的兵士从帐前走过。

大王,您有心事?项王无语,脸色愈加阴沉。

您累了,咱们改日再议吧。

亚父起身作揖。

等——等——项王把手一挥,战袍一甩,身子兀自不动。

烛火在风里摇摇晃晃。

你,年事已高,我看——项王的话没有说下去,可亚父明白,项王是想把自己赶走。

瞬间,亚父感觉苍老了许多。

他踉踉跄跄地离了大帐。

夜深了,灯火里,一片静寂。

亚父,谋于人臣,多次献奇策,楚军因之战无不胜。

项王愈喜之、愈忧之。

真正让他下定决心赶走亚父的是吕马童。

吕马童,项王的乡人,幼年的玩伴,战场上曾替项王挡过一箭,项王视之为亲信。

彭城一战后,项王带兵围汉于荥阳,项王派吕马童入汉,陈平用反间计。

吕马童回项王:亚父已生二心,不可用。

亚父走了,走时,他眼望项王那如山的背影,心如刀割,老泪纵横。

月挂中天,如盘,兵急走。

垓下,项王心力交瘁。

鼾声时而疾如奔矢,时而缓如清溪。

不知觉中来到一处所在,高崖危耸,松涛震耳,有阴森的凄号声从渊里传来。

那云雾缭绕之处,一独舟无所凭依般从渊里渡来,渐近渐明,那摆渡人,神似了亚父范增,正琢磨该如何对话之际,崖壁忽然向斜刺里倒去。

项王一惊,口喊,亚父救我——睁眼一看,帐中灯火还明。

虞姬卧在身边,温柔地望着他,轻轻地说:大王,亚父已经死了。

项王知道,亚父在去往彭城的路上,已经死了。

项王眼里有泪,未滴下,心里痛。

月下弦,围几粒星子,明明灭灭。

项王兵少食尽。

汉军及各路诸侯将项王围得水泄不通。

楚歌声起。

闻者垂泣,项王看了一眼自己心爱的虞姬,悲饮酒,歌数阕。

虞姬散乱的发在血液里铺开,裙裾掩去了她梅雪般的芬芳。

项王泪如雨注。

最后破喉之泣定格了项王这一生爱的记忆。

项王上马,八百人突围,疾走至乌江畔,只余二十骑。

语段综合 专练(含答案)2024届高中语文统编版一轮复习

语段综合【高考原题】(2023新高考Ⅰ卷)阅读下面的文字,完成下题。

天是越来越冷了,祥子似乎没觉到。

心中有了一定的主意,眼前便增多了光明;在光明中不会觉得寒冷。

地上初见冰凌,连便道上的土都凝固起来,处处显出干燥,结实,黑土的颜色已微微发些黄,像已把潮气散尽。

特别是在一清早,被大车轧起的土棱上镶着几条霜边,小风尖溜溜的把早霞吹散,露出极高极蓝极爽快的了一个猛子。

打出这个嗝,他继续往前奔走,往前冲进,没有任何东西能阻止住这个巨人;他全身的筋肉没有一处松懈,像被蚂蚁围攻的绿虫,全身摇动着抵御。

这一身汗!等到放下车,直一直腰,吐出一口长气,抹去嘴角的黄沙,他觉得他是无敌的,他刚从风里出来,风并没能把他怎样了!1.文中有三个重叠形式“处处、微微、早早”,说说它们和“处、微、早”相比,语意上各自有什么不同。

2.对文学作品来说,标点标示的停顿,有时很有表现力。

文中有两处画横线部分,请任选一处,分析其中的逗号是怎样增强表现力的。

3.语言文字运用Ⅰ和Ⅱ中画框线部分,都有“像……似的”,说说二者表意上的不同。

(1)不过我们也不能过于依赖互联网,像互联网可以解决所有问题似的。

(2)使他全身像洗冷水澡似的一哆嗦,一痛快。

【考情分析】本题为语段综合题,共有3个试题,考查形式都为主观题。

第一小题考查炼字。

第二小题考查了标点符号。

第三小题考查了理解句子。

【变式训练】阅读下面的文字,完成下列小题。

4月23日“世界读书日”即将到来,复兴中学记者团计划在校刊上推出一篇以“快时代的读书文化”为主题的访谈录。

以下是学生记者对某出版社主编的采访实录。

记者:①_______主编:我借用英国社会学家弗兰克•富里迪的观点来回答这个提问吧。

他曾在著作《阅读的力量:从苏格拉底到推特》中说,在这个深度阅读日渐消亡的时代,即便部分书籍沦为消遣娱乐的媒介或技能培训的工具,书籍在心智塑造、思想情感交流以及知识传播方面仍然具有永恒的价值,进而有助于在社会层面塑造共同的价值观,实现文明的代际传递。

高考语文“语言文字运用”综合题精准训练(附答案解析)

高考语文“语言文字运用”综合题精准训练(附答案解析)一、阅读下面的文字,完成1~3题。

(9分,每小题3分)2019年1月11日,嫦娥四号着陆器与巡视器上的五星红旗在月球背面________,太空再次闪耀中国红。

从2004年1月立项到嫦娥四号落月,十五载砥砺奋进,十五载________,探月工程全线始终保持战略定力,一步一个脚印向着既定目标前进,矢志不移,连战连捷,________,创造了月球探测的中国奇迹。

2007年,嫦娥一号绕月探测,实现中华民族千年奔月梦想;2010年,嫦娥二号成功发射,获得国际最高7米分辨率全月影像图,不断刷新中国高度;2013年,嫦娥三号成功落月并开展月面巡视________,( ),也把中华民族卓尔不凡的创造力刻在了人类文明发展的光辉史册上;2014年,探月工程三期再入返回飞行试验圆满成功,突破和掌握了航天器以接近第二宇宙速度再入返回关键技术,为我国正在实施的月面采样返回及未来深空探测奠定坚实基础。

2019年底嫦娥五号发射升空,在月面预定区域着陆后,将采集月球样品,经月地转移、再入回收和月面起飞、月球轨道交会对接,最后将它安全送至地面等过程。

这有望获得一系列重大原创空间科学成果,大大增进人类对地月系统演化的认知。

1.依次填入文中横线上的词语,全都恰当的一项是()A.相映成趣披星戴月高歌猛进勘察B.交相辉映披荆斩棘高飞远翔勘查C.相映成趣披星戴月高飞远翔勘查D.交相辉映披荆斩棘高歌猛进勘察【答案解析】D [本题考查正确使用词语(包括熟语)的能力。

相映成趣:相互衬托着,显得很有趣味,很有意思。

交相辉映:各种光亮、色彩等互相映照。

二者都有“相互衬托”的意思,前者偏重于有趣味,后者偏重于光亮和色彩明亮。

第一处写着陆器和巡视器上的五星红旗二者在颜色上的关系,用“交相辉映”更合适。

披星戴月:身披星星,头顶月亮。

形容连夜奔波或早出晚归,十分辛苦。

披荆斩棘:拨开荆,砍掉棘。

比喻在创业过程中或前进道路上清除障碍,克服重重困难。

北京高考语文专项训练——名著阅读(附解析)

北京高考语文名著阅读专项训练一、阅读下面《论语》中的文字,回答问题。

子曰:“吾与回言终日,不违,如愚。

退而省其私,亦足以发,回也不愚。

”(《为政》)子谓子贡曰:“女与回也孰愈?”对曰:“赐也何敢望回?回也闻一以知十,赐也闻一以知二。

”子曰:“弗如也,吾与女弗如也。

”(《公冶长》)子曰:“语之而不惰者,其回也与!”(《子罕》)子曰:“回也非助我者也,于吾言无所不说。

”(《先进》)(1)颜回从师学习有哪些特点?请综合以上材料,简要概括。

(2)关于“回也非助我者也,于吾言无所不说”,有人认为孔子表达了对颜回的遗憾,有人说“其辞若有憾焉,其实乃深喜之”,也有人说是“遗憾而又深喜之”。

对于此句中孔子的态度,你是怎样理解的?请结合以上材料谈谈看法。

参考答案:(1)谦逊沉静,善于倾听;默默思考,独自钻研;触类旁通,付诸实践;学而不厌,坚持不懈。

(2)答案示例一:学问之道,贵在问,多问才能教学相长,并获得真知。

颜渊终日“不违”,就缺少了在对话碰撞中深化思考、师生共同进步的可能性,因此孔子感到遗憾,“非助我者”清楚表明了态度。

答案示例二:颜渊听讲“不惰”,闻一知十,言行“足以发”,可见他对孔子的教诲闻语即解,心解力行,无所不悦。

因此,孔子此语实为赞颂其聪慧颖悟,深喜其“不愚”。

答案示例三:学问之道,贵在问,颜渊终日“不违”,就缺少了在对话碰撞中深化思考、师生共同进步的可能性,因此孔子说“非助我者”,感到遗憾;但颜渊对孔子的教诲无所不悦,因其听讲“不惰”,闻一知十,言行“足以发”,孔子亦喜其“不愚”。

【解析】(1)本题考查学生对名著人物形象及相关内容的概括能力。

结合“吾与回言终日,不违,如愚”可知颜回整天听孔子讲学,从不提反对意见和疑问,说明他谦逊沉静,善于倾听;结合“退而省其私,亦足以发,回也不愚”可知颜回能够对老师讲解的内容有发挥,说明他自己进行了思考,吸收了老师教给的知识,说明他默默思考,独自钻研;结合“回也闻一以知十”可知颜回听到一件事就可以推知十件事,连子贡和孔子在这方面都自叹不如,说明他能够触类旁通,付诸实践;结合“语之而不惰者,其回也与!”可知颜回听孔子说话从不懈怠,说明他学而不厌,坚持不懈。

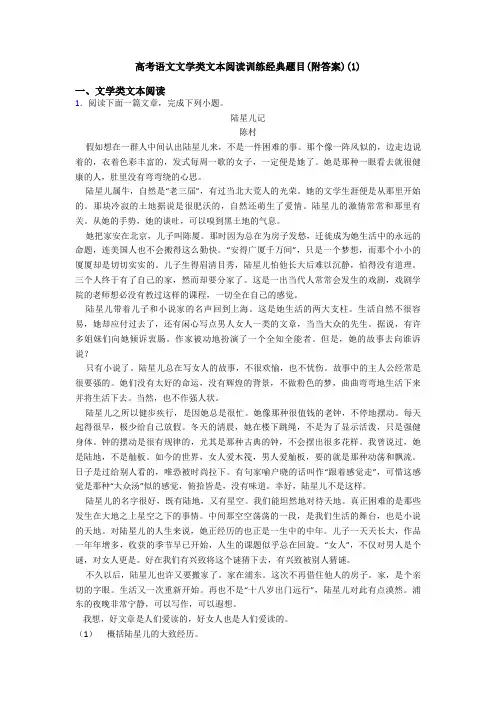

高考语文文学类文本阅读训练经典题目(附答案)(1)

高考语文文学类文本阅读训练经典题目(附答案)(1)一、文学类文本阅读1.阅读下面一篇文章,完成下列小题。

陆星儿记陈村假如想在一群人中间认出陆星儿来,不是一件困难的事。

那个像一阵风似的,边走边说着的,衣着色彩丰富的,发式每周一歌的女子,一定便是她了。

她是那种一眼看去就很健康的人,肚里没有弯弯绕的心思。

陆星儿属牛,自然是“老三届”,有过当北大荒人的光荣。

她的文学生涯便是从那里开始的。

那块冷寂的土地据说是很肥沃的,自然还萌生了爱情。

陆星儿的激情常常和那里有关。

从她的手势,她的谈吐,可以嗅到黑土地的气息。

她把家安在北京,儿子叫陈厦。

那时因为总在为房子发愁,迁徙成为她生活中的永远的命题,连美国人也不会搬得这么勤快。

“安得广厦千万间”,只是一个梦想,而那个小小的厦厦却是切切实实的。

儿子生得眉清目秀,陆星儿怕他长大后难以沉静,怕得没有道理。

三个人终于有了自己的家,然而却要分家了。

这是一出当代人常常会发生的戏剧,戏剧学院的老师想必没有教过这样的课程,一切全在自己的感觉。

陆星儿带着儿子和小说家的名声回到上海。

这是她生活的两大支柱。

生活自然不很容易,她却应付过去了,还有闲心写点男人女人一类的文章,当当大众的先生。

据说,有许多姐妹们向她倾诉衷肠。

作家被动地扮演了一个全知全能者。

但是,她的故事去向谁诉说?只有小说了。

陆星儿总在写女人的故事,不很欢愉,也不忧伤。

故事中的主人公经常是很要强的。

她们没有太好的命运,没有辉煌的背景,不做粉色的梦,曲曲弯弯地生活下来并将生活下去。

当然,也不作强人状。

陆星儿之所以健步疾行,是因她总是很忙。

她像那种很值钱的老钟,不停地摆动。

每天起得很早,极少给自己放假。

冬天的清晨,她在楼下跳绳,不是为了显示活泼,只是强健身体。

钟的摆动是很有规律的,尤其是那种古典的钟,不会摆出很多花样。

我曾说过,她是陆地,不是舢板。

如今的世界,女人爱木筏,男人爱舢板,要的就是那种动荡和飘流。

日子是过给别人看的,唯恐被时尚拉下。

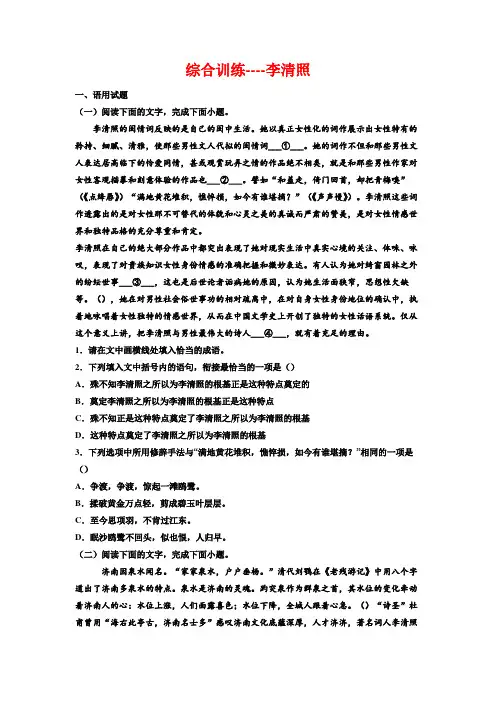

高考语文复习:综合训练李清照

综合训练----李清照一、语用试题(一)阅读下面的文字,完成下面小题。

李清照的闺情词反映的是自己的闺中生活。

她以真正女性化的词作展示出女性特有的矜持、细腻、清雅,使那些男性文人代拟的闺情词___①___。

她的词作不但和那些男性文人表达居高临下的怜爱同情,甚或观赏玩弄之情的作品绝不相类,就是和那些男性作家对女性客观描摹和刻意体验的作品也___②___。

譬如“和羞走,倚门回首,却把青梅嗅”(《点绛唇》)“满地黄花堆积,憔悴损,如今有谁堪摘?”(《声声慢》)。

李清照这些词作透露出的是对女性那不可替代的体貌和心灵之美的真诚而严肃的赞美,是对女性情感世界和独特品格的充分尊重和肯定。

李清照在自己的绝大部分作品中都突出表现了她对现实生活中真实心境的关注、体味、咏叹,表现了对贵族知识女性身份情感的准确把握和微妙表达。

有人认为她对绮窗园林之外的纷纭世事___③___,这也是后世论者诟病她的原因,认为她生活面狭窄,思想性欠缺等。

(),她在对男性社会俗世事功的相对疏离中,在对自身女性身份地位的确认中,执着地咏唱着女性独特的情感世界,从而在中国文学史上开创了独特的女性话语系统。

仅从这个意义上讲,把李清照与男性最伟大的诗人___④___,就有着充足的理由。

1.请在文中画横线处填入恰当的成语。

2.下列填入文中括号内的语句,衔接最恰当的一项是()A.殊不知李清照之所以为李清照的根基正是这种特点奠定的B.奠定李清照之所以为李清照的根基正是这种特点C.殊不知正是这种特点奠定了李清照之所以为李清照的根基D.这种特点奠定了李清照之所以为李清照的根基3.下列选项中所用修辞手法与“满地黄花堆积,憔悴损,如今有谁堪摘?”相同的一项是()A.争渡,争渡,惊起一滩鸥鹭。

B.揉破黄金万点轻,剪成碧玉叶层层。

C.至今思项羽,不肯过江东。

D.眠沙鸥鹭不回头,似也恨,人归早。

(二)阅读下面的文字,完成下面小题。

济南因泉水闻名。

“家家泉水,户户垂杨。

”清代刘鹗在《老残游记》中用八个字道出了济南多泉水的特点。

高考语文现代文阅读综合训练《人世间》

高考语文现代文阅读综合训练人世间(节选)梁晓声周乘义从北京调回了本市,终日足不出户,只是看书,偶尔也与冬梅晚饭后看看电视剧。

冬梅的耳中刮进了一些关于丈夫任职的议论。

她忍不住问:“确实是平调回来了?”他肯定地说:“是啊。

”她又问:“到底为什么?”他奇怪地反问:“我信中不是写了吗?”“你想干的实事,到底是什么实事呢?”“现在说了也没用,得看这次怎么任命。

先不聊这个话题,好不好?”“跟我还有什么不便说的吗?是不是在北京没干好啊?”“看你,我说不聊了,你偏要聊这个话题!我在哪个岗位上没干好过?我离开北京前,领导还给我开了欢送会呢!干得不好能有那种待遇吗?”冬梅心中疑惑,也只好不再问下去了。

春节过后,组织部门下达了正式任命,周秉义担任副市长,他的分工只有一项,主抓招商引资,尽快改造城市面貌,消除土坯房,促进本市房地产业发展。

一天下午,周秉义来到弟弟家,让秉昆陪他在光字片走一走。

那天降了一场大雪。

秉昆说:“哥,这么大的雪,改天吧。

”秉义说:“我正是因为下这么大的雪才来的啊。

没人出门,也就没人注意咱们嘛,想看哪儿看哪儿。

”老哥儿俩逛起光字片来。

光字片的面积比以前大了,人口也比以前稠密多了。

大雪覆盖之下低矮的土坯房一片连一片,东倒西歪,横七竖八。

稍一细看,都会从积雪之下发现外露的种种肮脏-垃圾堆,各种令人作呕的脏水结成了冰。

老哥儿俩在光字片转啊转,不知不觉天黑了。

常进步下班比往日早了些,他从窗口看到乘昆,迎出门来。

常进步他妈与周秉义,当年是职工与老领导关系。

周秉义做党委书记,常宇怀是他最倚重的中层干部,他们夫妇和周秉义的关系非同一般。

“嫂子!”面对满头白发的烈士遗孀,周秉义的眼泪夺眶而出。

常进步他妈拉着他的手微笑着说:“知道你调回来了,工作肯定忙,何必来看我们呢!”周秉义说:“对不起,嫂子,我本该经常来看你们的啊!”他侧转身,一手捂面,泣不成声。

周秉义回到当年的军工厂家属区,他内心五味杂陈。

周秉昆心里越发有点儿瞧不起哥哥,觉得哥哥一点儿也没有副市长的风范,在小事上那么感情外露。

2023届高考语文复习:综合训练(含答案)——辛弃疾

综合训练----辛弃疾一、语用试题(一)阅读下面的文字,完成下面小题。

辛弃疾这个人,词人本色是武人,武人本色是政人。

他的词是在政治的大磨盘间磨出来的豆浆汁液。

他由武而文,又由文而政,始终在出世与入世间矛盾,在被用或被弃中受煎熬。

作为封建知识分子,对待政治,他不像陶渊明那样__________,便再不染政;也不像白居易那样长期在任,亦政亦文。

对国家民族他有一颗放不下、关不住、比天大、比火热的心;他有一身早炼就、憋不住、使不完的劲。

他不计较“五斗米折腰”,也不怕谗言倾盆。

所以随时局起伏,他就大忙大闲,大起大落,大进大退。

稍有政绩,便招谤而被弃;国有危难,便又被招而任用。

他亲自组练过军队,上书过《美芹十论》这样著名的治国方略。

他是贾谊、诸葛亮、范仲淹一类的时刻__________的政治家。

他像一块铁,时而被烧红锤打,时而又被扔到冷水中淬火。

真正的诗人只有被政治大事所挤压、扭曲、拧绞、烧炼、锤打时才可能得到合乎历史潮流的感悟,才可能成为正义的化身。

诗歌,也只有在政治之风的鼓荡下,才能飞翔,才能燃烧,才能炸响,才能__________。

1.请在文中横线处填入恰当的成语。

2.文中画横线的句子,在句式上有何特点?有怎样的表达效果?请简要分析。

(二)阅读下面的文字,完成下面小题。

我常想,要是为辛弃疾造像,最贴切的题目就是“把栏杆拍遍”。

他一生大都是在被抛弃的感叹与无奈中度过的。

历史的风云,民族的仇恨,感情的浇铸,文字的锤打,这一切都在他的胸中翻腾激荡,并一股脑地注入诗词。

他并不想当词人,历史歪打正着地把他逼向了词人之道。

终于他被修炼得连叹一口气,也是一首好词了。

像一棵被扭曲、挤压的石缝里的小树,虽然成不了旗杆,却也可成一条遒劲的龙头拐杖,别是一种价值。

3.下列各句中的引号,和文中画波浪线的引号作用相同的一项是()A.总是那么几个名词,一套“学生腔”,没有一点生动活泼的语言,岂不是语言无味,面目可憎,像个瘪三吗?B.儒家不谈鬼,“祭神如神在”,可以说对于切身生活之外都漠然没有兴趣。

高考语文复习:综合训练杜甫

综合训练----杜甫一、语用试题(一)阅读下面的文字,完成下面小题。

诗圣杜甫辗转入川时已人到中年,可他笔下所书写的锦城夜雨却大有青春气息。

诗作诞生的奥秘和实际年龄无关,与心理年龄有关。

此时的杜甫经过多年漂泊,四下流徙后,一家大小终在成都团聚。

杜甫有了一处①的草堂,无论富贵或贫瘠,那都是杜甫珍爱的家。

夜雨落下,有屋檐遮头,有寒室栖身,曾经的浪漫因子在悲苦吟哦的诗人心中复活。

他并非不懂得浪漫,不懂得审美,而是生活极少为他创造相宜的机会。

感谢成都,容留了一个②的诗人,用一场春天的夜雨滋润出一派天真纯粹的喜意。

锦城夜雨是杜甫安定生活的鲜明注脚,书写着他对当下的满足和惬意。

夜雨和杜甫相逢,将年轻还给他,将欣喜还给他,他在一夜好梦之后,花叶清雅的眼前盛景对他惊讶。

雨停了,万物得以沐洗滋养,焕发出蓬勃生机,诗人也在刹那间感受到了内心欢愉的力量。

这力量和他泣血摧肝地吟老兵、唱征夫、哀流民不太一样,这是另一种美,自然而纯粹,剔透而纯真,让他暂时忘记了世间的苦难深重、③。

夜雨似乎是无情的,她并没有与百姓血泪混流一处,也没有故作时代的大悲之音,她就这样安静地出场,淡然地落幕。

但她的清淡内敛是最大的怜悯,她用亘古不变的从容夜夜叩访,帮助诗人找回内心蛰伏的浪漫温柔。

1.请在文中横线处填入恰当的成语。

2.文中画横线的句子有语病,请进行修改,使语言表达准确流畅,可少量增删词语,不得改变原意。

3.请分别从修辞和句式的角度赏析文中画波浪线部分的表达效果。

(二)阅读下面的文字,完成下面小题。

杜甫是语言的大师,将社会现象_____________成高度概括的诗句,是他的特殊才能,如“朱门酒肉臭,路有冻死骨”“烽火连三月,家书抵万金”。

他还能将雄浑壮阔的艺术境界和细致入微的表现手法完美地结合在一起,取得_____________之势。

李白常用风驰电掣、_____________的手法,取得雄浑壮阔的效果;杜甫则常用体贴入微,精雕细刻的手法取得雄浑壮阔的效果。

高考语文现代文阅读训练及答案

高考语文现代文阅读训练及答案高考语文现代文阅读训练及答案一、阅读下面的文字,完成1~4题。

(20分)依偎——重庆街景黄济人“依偎”这个词,是很难用在眼前这位年轻人身上的。

他显然来自农村。

靠在肩上的那截比身高略长的竹筒,系在竹筒上的那团比他指头还粗的绳索,标明了他的山城棒棒军的身份。

可是他毕竟太年轻了一点,充其量十六七岁。

而他那弱小的身躯所必须承受的,却是生活的重担。

当他背着城里的冰箱摇摇晃晃爬上一幢宿舍的顶楼的时候,他气喘吁吁,他大汗淋漓,他青筋鼓胀,他牙关紧咬。

“依偎”这个词的柔软情调已经离他而去了,远远地,久久地。

他所面对所经历的情感只能是与“依偎”截然相反的东西,比如说昂首挺立,比如说身腰佝偻,总之,在那衣着褴褛的遮掩下,在那蓬头垢面的裸露中,即令在那心理承受能力最为脆弱的地方,也只能剩下那副近乎残忍的铁石心肠了。

然而,此时此刻,他确实依偎在一位农村老汉的怀里。

那是在一个雷雨交加的中午,当路上的行人纷纷躲进沿街的一个窄小的屋檐下的时候,我在一个角落里看见了他。

他坐在潮湿的地上,靠在肩上的,依然是那截比身高略长的竹筒,系在竹筒上的,依然是那团比他指头还粗的绳索。

有所不同的是,他此刻的表情是平静的、顺从的,从那歪着的脏兮兮的脖子和那翘着的毛茸茸的鼻孔望去,他似乎睡着了。

而这位老农也坐在地上,从年龄,从长相,更从为了不致惊动对方而久久不得动弹的双腿去看,他无疑是怀中孩子的父亲。

他是什么时候进城来的,他怎么会在这里找到孩子,我一无所知。

深信不疑的,便是他是怀揣着担心与不安,不计旅途之苦专程前来看望孩子的。

现在好了,孩子的一切他都看到了。

让他欣慰的是,孩子长高了一点,长壮了一点,而且突然变得懂事多了,没有再去调皮捣蛋,没有再去贪耍玩闹,孩子顽强的生存能力证明,他的家庭甚至他的家族已经升起了一颗希望之星。

那么,明天就要回到乡下去了,地里发黄了的麦子等他回去收割,在这样的时候,父亲能够为孩子再说点什么或再做点什么呢?该说的也许已经说了,比如要吃饱穿暖,比如要早睡早起,有了病一定要吃药,医院进不起就进药店,西药吃不起就吃中药。

- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。

- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。

- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

10语用+默写+论述类文本阅读

(限时:30分钟满分:35分)

阅读下面的文字,完成1~3题。

(9分)

网红书店的井喷式发展引起舆论关注的同时,也引发业界的广泛思考。

有人认为人气会给书店带来更大收益,书店走网红路线;有人认为卖书才是书店的主业态,阅读文化传播最终还需要主业态支撑;还有人认为(),一方面通过网络宣传吸引更多的读者,另一方面也要提供有内容价值的服务。

近两年,“书店+咖啡”“书店+文创”“书店+住宿”等模式。

书店逐渐从单一的纸质图书购买地,变成一个集书籍、文化用品展卖、休闲茶歇、亲子互动等功能于一体的综合服务空间。

人际关系的网络营销使书店变网红,网红书店本质上赋予更多的社交属性。

从产业发展的角度看,这无疑是一种商业模式创新。

面对纸质出版行业的、网络阅读习惯日渐养成,传统书店的产业转型已是。

1.依次填入文中横线上的词语,全都恰当的一项是(3分)()

A.无可非议层出不穷落寞势在必行

B.无可厚非屡见不鲜落寞大势所趋

C.无可厚非层出不穷失落大势所趋

D.无可非议屡见不鲜失落势在必行

2.下列在文中括号内补写的语句,最恰当的一项是(3分)()

A.要在公益与商业之间把握一个平衡的临界点

B.要在商业与公益之间控制一个平衡的临界点

C.要在商业与公益之间把握一个平衡的临界点

D.要在公益与商业之间控制一个平衡的临界点

3.文中画横线的句子有语病,下列修改最恰当的一项是(3分)()

A.书店变网红,是通过人际关系的网络营销将书店本质上赋予更多的社交属性。

B.通过人际关系的网络营销,使书店变网红,本质上赋予了书店更多的社交属性。

C.通过人际关系的网络营销,本质上使书店变网红,赋予了书店更多的社交属性。

D.书店变网红,本质上是通过人际关系的网络营销将书店赋予更多的社交属性。

4.12月12日上午,80岁老人赵某和丈夫王某去城市广场展销会选购农产

品,因展销会人多拥挤,患有阿尔茨海默病的赵某在12点左右和丈夫王某走散。

当时,赵某身穿黄色上衣,头戴蓝色毛线帽。

王某赶紧联系了儿子王先生,王先生立即报警,并想通过微信朋友圈发布寻人启事。

请帮助王先生拟一则寻人启事,其他相关信息请用“×××”代替。

要求不超过90字。

(6分)

答:

5.请参照例句的方式,另选话题,写一组构成辩证说理的句子。

(5分)

张扬自己的青春,才会让人生灿烂多彩。

然而过于张扬就成了张狂。

张狂是幼稚的表现,它可能会让你跌入万丈深渊。

我们在张扬中也要懂得内敛。

答:

6.补写出下列句子中的空缺部分。

(6分)

(1)杜甫《茅屋为秋风所破歌》中,表现诗人胸怀天下,不计较个人得失的两句是“,”。

(2)苏轼在《赤壁赋》中写到了一代豪杰曹操。

赋中所说的“”,表现了他的豪气;而“”,则体现了他的才气。

(3)辛弃疾《永遇乐·京口北固亭怀古》中“”一句,写的是刘义隆准备战事的仓促;“”一句,交代了刘义隆遭受重创的结局。

阅读下面的文字,完成7~9题。

(9分)

中国古代的法典蕴含着重德礼、慎刑罚、遵伦常、讲忠孝、重和谐、求和睦的民族精神。

由此,思想家提出“明刑”(彰明刑罚)可以“弼教”(辅助教育),也就是通过彰显法律规范的内容,使民了解它所蕴含的民族精神,表明法律非以刑人为目的,而以使民远恶迁善为目的,以期实现以刑弼教、以刑辅教。

法家主张“以法为教”,使民知法既可以远离犯罪,又可以借法保护其自身的权益。

正是由于法具有止恶劝善的功能,并非一味以刑人为目的,因此守法者如沐春风,违法者如履薄冰。

历史上,明刑弼教的内容因朝代不同而略有变化。

汉儒传承了以礼乐主宰刑罚的传统,确立了德主刑辅的指导原则,即朝廷以道德感动民众,刑法只作为辅助手段。

例如,董仲舒借助阴阳五行之说,大力宣传“大德小刑”,以德化民教民,使民不敢为非、不触法禁。

唐代法典《唐律疏议》开宗明义便宣布“德礼为政教之本,刑罚为政教之用”,阐明了教化为先、刑焉其后,明刑弼教的真谛。

韩愈也曾经说过:“德礼为先而辅以政刑。

”明太祖朱元璋认为,要达到天下大治,应效仿圣王,以德化天下,“亦以五刑辅弼之”。

为矫正元末法纪败坏、人不畏法、肆意为恶的积弊,以严刑治国。

他手订的《大诰》收集了严刑惩治犯罪

的案例,意在教民“趋吉避凶”之道。

《大明律》旨在运用法律打击奸顽,惩治犯罪,以维护社会的安定与国家的纲纪。

明太祖还有意识地对某些案件重法又重情,借以表达明刑弼教之意。

例如,“有子犯法,父贿求免者,御史欲并论父。

太祖曰:‘子论死,父救之,情也。

但论其子,赦其父。

’”清代在承袭明代的立法思想的同时,对政刑与礼教的目的做了经典阐述,并指出立法的精义在于“明刑弼教”。

《清史稿·刑法志》篇首开宗明义:“中国自书契以来,以礼教治天下,匡之直之而刑生焉。

”

从明德慎罚,到德主刑辅,再到明礼导民,明刑弼教是贯穿中国古代两千余年的一个传统。

它产生于以人为本的基础之上,是人本主义的具体体现。

认真贯彻实施则国兴,慢而废弃则国亡。

这是一条历史规律。

“以德化民”的“化”与“明刑弼教”的“教”二者具有相通性,目的都在于“导民向善”,使民远离犯罪。

以德化民与以法治国是互相连接、互补互用的,国家治理不可忽视的二柄。

法与德的结合减少了法律的滥用,柔化了法条严酷的外貌,便于民众接受。

以德化民使民心向善,遏制了犯罪的动机,有利于避免法繁刑酷的虐政。

德法互补互用,使道德法律化,遵守法律的义务和遵守道德规范的义务相一致,既止恶,而又劝善,使“明刑弼教”的“教”落到了实处。

同时,德法互补又使法律道德化,使法律具有稳定性和权威性。

(节选自张晋藩《中国古代国家治理的重心》) 7.下列关于原文内容的理解和分析,不正确的一项是(3分)()

A.“彰明刑罚、辅助教育”就是通过彰显法律规范的内容,使人民了解教育所蕴含的民族精神。

B.儿子犯罪被判死刑,父亲行贿求情,最后判子赦父,这一事例体现明太祖既重法律又重伦理情怀。

C.“明刑弼教”的“教”与“以德化民”的“化”之间存在相通性,目的都是使百姓“向善”。

D.以德化民与以法治国互补互用,能止恶劝善,可以使法律道德化并使其具有稳定性和权威性。

8.下列对原文论证的相关分析,不正确的一项是(3分)()

A.文章列举不同时代的事例,论证了“明刑弼教”是贯穿中国古代治理的传统。

B.文章以董仲舒大力宣传“大德小刑”的事例来论证汉代儒家德主刑辅的主张。

C.文中用韩愈言论、朱元璋修订法律等材料,论证教化先行、刑罚居后的观点。

D.文章从以德化民、以法治国、德法互补的角度阐述了我国古代在治国上的特点。

9.根据原文内容,下列说法不正确的一项是(3分)()

A.中国古代的法律并非一味以刑人为目的,这对违法者具有约束力的同时,对百姓也有教化作用。

B.清代的立法思想承袭于明代,《清史稿·刑法志》篇首就明确地阐释了政刑与礼教的关系。

C.中国古代国家治理过程中,认真贯彻实施具有人本主义情怀的明刑弼教传统,国家方会兴盛。

D.为了减少法律的滥用、柔化法条严酷的外貌、遏制犯罪的动机等,必须以德化民,使民心向善。