2019年最新-中国三大经济圈产业结构对比分析-精选文档

2019年最新-区域经济产业结构分析-精选文档

2019/5/23

第八章 区域经济产业结构分析

13

第一节 区域产业结构分析

1.产业的比较优势度

B2 =L1 /L2 L1 为研究区域某行业的劳动生产率的年增长 率;L2 为较高层次区域同行业的劳动生产率的年增 长率;B2 为研究区域某行业某一时期内的劳动生产 率上升率。 B2>1,说明研究区域这个行业具有比较优势;B 2<1,这个行业不具有比较优势。

7.相关系数

2019/5/23

第八章 区域经济产业结构分析

15

第二节 二重结构与产业结构的高级化

2019/5/23

表二 现重

结 构 的 内 涵 与

原二 和二 化产 因重 消重 业 及结 失结 结 消构 构 构 极形 的 的 影成 变 高 响的 化 级

第八章 区域经济产业结构分析

16

第二节 二重结构与产业结构的高级化

8

2019/5/23

第一节 区域产业结构分析

价区 域 产 业 结 构 总 体 评

析区 域 产 业 结 构 多 层 次 分

量区 分域 析产

业 结 构 的 定

第八章 区域经济产业结构分析

9

第一节 区域产业结构分析

2019/5/23

一、区域产业结构总体评价

第八章 区域经济产业结构分析

10

第一节 区域产业结构分析

机床(26.8)工具业这3个行业,其现代化水平最低,不仅

低于我国整体工业现代化水平,甚至未达到世界先进水平

的30%,未完成现代化进程的1/3的路程。

2019/5/23

第八章 区域经济产业结构分析

7

工业现代化水平

• 我国工业行业之间现代化水平差距较大。 • 在重点研究的15个行业中,处于前3位的行业是船舶制造(62.8)、钢铁

论中国三大区域产业结构的差异

论中国三大区域产业结构的差异作者:张平经济评论 2019年11期自20世纪90年代以来,中国三大区域产业结构呈现加速变动的趋势,这种变动推动了中国区域经济乃至国民经济的迅速增长。

但是,由于地区产业结构演进的条件不同,特别是工业化进程和水平的差距,造成了东部、中部和西部地区在产业结构和经济增长绩效方面的明显差异。

一、三大区域产业结构的差异(一)三大区域产业结构水平的差异从动态上看,区域产业结构演进是一个从低水平向高水平发展的过程,也就是产业结构高度化的过程。

从静态上判断产业结构水平高低,可以采用“标准结构”法。

它是将一国和地区产业结构与世界上其他国家产业结构的水平进行比较,以确定本国产业结构的高度化程度。

常用的有“库兹涅茨标准结构”、“钱纳里-赛尔奎因模型”和世界银行关于三次产业产值比重的标准统计(参见表1)。

表1 世界银行关于三次产业产值比重的统计(%)资料来源:世界银行:《世界银行发展报告(1998/1999)》,中文版,19~20页,北京,中国财政经济出版社,1999。

20世纪90年代三大区域产业结构演进的过程和水平差异见表2和表3。

表2 中国三大区域国内生产总值产值结构的演变(%)资料来源:根据中国经济信息网(/html)有关数据整理。

表3 2000年中国三大区域产业结构高度比较资料来源:魏后凯、陈耀:《中国西部工业化与软环境建设》,5页,北京,中国财政经济出版社,2019。

2019年,中国东、中、西部地区三次产业国内生产总值(GDP)构成分别为9.6∶52.4∶38、17.1∶49.2∶33.7和18.8∶44.6∶36.6。

与2000年相比,第一产业比重明显下降,第二、三产业比重上升,经济发展水平和整体素质有了较大提高。

据此大致可以判断:中国东部地区基本上接近中等收入国家的产业结构水平,第二产业比重较高,但是第三产业略低;中西部则仍然处于低收入国家的一般或一般偏上水平,第一产业的比重还比较高。

中国三大经济圈的产业结构比较

高新技术产业结构趋同

虽然三大经济圈高新技术产业发展迅猛, 并已具有一定的规 模, 但是区域产业趋同化严重, 地区间竞争加剧, 没有形成 良好的区域分工与协作。三大经济圈各地区高新技术产业 都以电子信息、生物工程、新能源、新材料作为各自的主 导产业和发展方向, 因为电子信息技术、生物医药工程、 新材料技术等产业关系密切, 在技术开发中起着关键的带 头作用,对传统产业和其他行业的带动作用也极为明显, 因 此各地区大都把它们作为优先发展和项目优先引进的对象。 但这造成了三大经济圈高新技术产业的结构趋同, 使三大 经济圈之间竞争加剧, 不利于区域之间的相互协作和区际 分工。

•

长三角城市群的空间地域范围涉及两省一市,包括1个直辖市: 上海;3个副省级市:南京、杭州、宁波;11个地级市:江苏省 的苏州、无锡、常州、镇江、南通、扬州、泰州和浙江省的湖州、 嘉兴、绍兴、舟山,共15个城市。土地面积10万平方公里,占全 国总面积的1%;人口7570万,占全国人口总数的5.9%。其中科 技人员占区域总人口的3.8%。

三大经济圈工业结构雷同

• 目前三大经济圈的工业结构中, 都是以传统 的轻纺工业和重化工业为主, 普遍存在着工 业结构相似度高, 支柱产业、区域经济与产 业经济主导产业雷同的现象。地区工业专 门化水平不高, 应加强区域合作。

第三产业分析

环渤海地区第三产业规模最大, 珠江三角洲地区发展速度 最快 从近几年的资料可以得知环渤海地区第三产业规模最大 , 珠 江三角洲地区发展速度最快

• 环渤海城市群的空间地域范围涉及两市一省,包括北京、天津两 个直辖市和河北省的唐山、保定、廊坊3个地级市,以及秦皇岛、4%;人口2762万,占全国的2.15%。其中科技人员占本 区域人口总数的3.65%。

我国三次产业结构分析

我国三次产业结构分析摘要:近年来,我国的三次产业得到一定的发展,结构得到一定的改善。

但是,产业结构不合理的弊病仍然存在,并且不容乐观。

关键字:产值、劳动力、偏离度、比重、比较劳动生产率三次产业的划分根据产业结构演化理论,英国经济学家克拉克在1940年出版的《经济进步的条件》一书中首先提出三次产业的分类,他把全部经济活动划分为三次产业。

一般说来,第一产业包括种植业、畜牧业、林业和狩猎业;第二产业包括制造业、建筑业、矿业、和煤气、电力、供水等工业部门;第三产业包括商业、运输邮电业、金融保险业、服务业、其他公益事业和其他各项事业。

美国经济学家西蒙·库兹涅茨等进一步研究产业结构演化规律,他把全部经济活动分为农业、工业和服务业三大产业。

三次产业结构的理论,已普遍用于研究各国经济发展的经济结构。

但是,不同国家和不同学者对三次产业的划分看法并不完全一致。

国统字【2003】14号,《三次产业划分规定》对三次产业的划分范围如下:第一产业是指农、林、牧、渔业。

第二产业是指采矿业,制造业,电力,燃气及水的生产和供应业,建筑业。

第三产业是指除第一、二产业以外的其他行业。

第三产业包括:交通运输、仓储和邮政业,信息传输、计算机服务和软件业,批发和零售业,住宿和餐饮业,金融业,房地产业,租赁和商务服务业,科学研究、技术服务和地质勘查业,水利、环境和公共设施管理业,居民服务和其他服务业,教育,卫生、社会保障和社会福利业,文化、体育和娱乐业,公共管理和社会组织,国际组织。

我国三次产业结构我国三次产业的产值结构本表按当年价格计算表1从表1可见:①我国1993~1996年,第一产业的比重基本不变,第二产业的比重由1993年的46.6%逐年上升到1996年的47.5%,第三产业的比重由1993年的33.7%逐年下降到1996年的32.8%。

②我国1996~2002年,第一产业的比重由1996年的33.7%逐年下降到2002年的13.7%,第二产业的比重由1996年的47.5%逐年下降到2002年的44.8%,第三产业的比重由1996年的32.8%逐年上升到2002年的41.5%。

三大经济区经济结构与经济实力的比较

三大经济区经济结构与经济实力的比较《三大经济区经济结构与经济实力的比较》课题组[1]京津冀、长江三角洲、珠江三角洲被称为我国的三大经济区(或称为三大经济圈)。

三大经济圈以占全国6.3%(城市面积占全国4.4%)的国土面积和大约5%的矿产资源,承载了中国26%的人口,更重要的是提供了全国近27%的总就业岗位和37%的城镇就业岗位,生产了占全国41%的国内生产总值(GDP)。

近五年(2004―2008)这种集聚趋势表现尤其明显,三大经济圈生产总值占全国份额不断提高[2]。

三大地区在我国经济中有举足轻重的地位,引领着全国的经济发展,但是三大地区在产业结构和经济增长模式上存在差异,我们需要知道三大地区经济增长存在差异的原因,这样不仅可以为未来的中国经济增长找到合理的发展方向,而且可以为其他地区的发展提供借鉴和参考。

以往研究三大地区的经济结构和经济增长方式的文献和课题报告,主要使用宏观省级层面的数据进行研究,在一定程度上解释了三大地区在宏观产业结构和经济增长方式的差异,但是这样的研究始终犹如“雾里看花”:虽然能够确信三大地区经济增长方式存在显著差异,但是始终未能揭示这种差异在哪里!2008年第二次全国经济普查,取得了三大地区企业法人单位基本情况、有关财务和生产经营活动情况等资料,为我们研究三大地区经济增长方式差异提供了非常宝贵的数据资料,让我们对三大地区经济增长方式的研究更加深入,让很多问题得到了解释,并澄清了一些悬而未决的问题。

一、三大地区经济增长方式的比较分析从经济总量、人均GDP、人均收入方面来看,长三角地区排在第一位,珠三角地区排在第二位,京津冀地区排在第三位。

通过对三大地区经济增长、自然资源禀赋、人口与就业、投资、消费和出口、科技实力等方面的比较分析,我们发现:京津冀地区的主要优势在劳动者素质、矿产资源,主要的劣势在于水资源和耕地资源比较匮乏。

从经济发展模式来看,京津冀地区主要依靠投资拉动经济增长,但是效果并不好,第二产业发展落后,第三产业有一定的优势,消费水平、人均收入、人均GDP都没有表现出相应的优势,总体经济运行效率不高,发展较慢。

分析报告- 我国三大产业结构变化分析.doc

国外,80年代出,国际态势基本向好,无重大事件。随着我国改革开放的深入,外资,国外先进设备的引进。都很大程度上促进了产业结构的调整。

七五时期

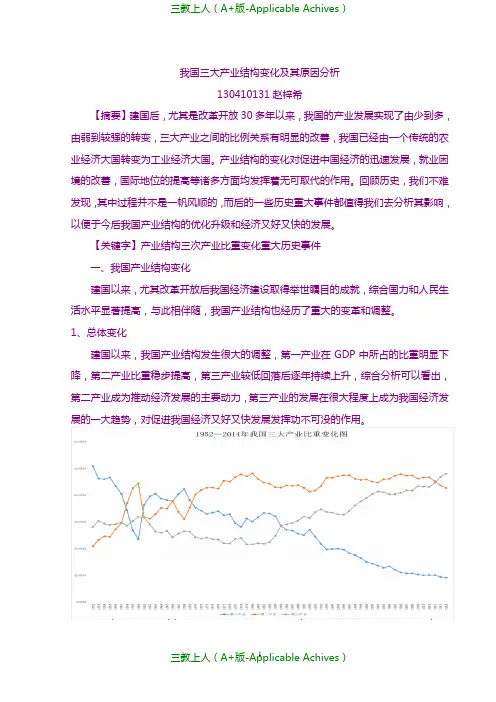

产业结构:第一产业比重持续以往下滑态势,到七五时期时其比重以致最低。第二产业也有小幅下滑,但较六五时期,下滑速度减缓。第三产业比重快速增长。

原因分析:国内,"六五"后期,从1984年第4季度开始,经济发展过程中出现了一些问题:固定资产投资规模过大,消费基金增长过猛,货币发行过多,出现了历史上少有的经济过热。这些也成为"七五"开局的基础条件。经济过热局面成为整个"七五"期间不得不认真对付的难题。所以"七五"期间可以分为两个阶段,前一阶段从1986年到1988年9月,特点是经济发展持续过热,不稳定因素增加;后一阶段从1988年9月到1990年,为经济的治理整顿时期。保持经济的持续稳定增长,在控制固定资产投资总规模的前提下大力加强重点建设、技术改造和智力开发,在物质技术和人才方面为90年代经济和社会的继续发展准备必要的后续能力。由此不难看出第三产业比重呈唯一上行产业。

2019年我国区域产业结构研究报告

2019年我国区域产业结构研究报告目录1.产业现状分析:始于总量,精于省份 (5)1.1趋势:从农业占优至服务业领先 (5)1.2产业结构之困 (6)1.2.1国际比较,中国服务业发展滞后 (6)1.2.2纵向比较,中国过早“去工业化” (6)1.2.3结构性视角:落脚省份,区别分析 (7)2.相近的省份具有相近的经济环境变量 (7)2.1产业结构的影响因素 (7)2.2影响因素的地理分布 (8)2.2.1人口经济要素 (8)2.2.2资源禀赋及环境保护 (9)2.2.3基础设施 (10)2.2.4教育与科技 (11)2.3聚类分析:因素相关,地理集聚 (11)2.3.1直观分类:区域内省份的经济环境特征 (11)2.3.2定量聚类:同类省份的地理位置相近 (12)3.相近的省份具有相似的产业的结构 (12)3.1省份产业结构现状:区域内相似,区域间有梯度 (12)3.1.1产值维度:多数省份呈现趋同性 (12)3.1.2就业维度:区域差异显著 (13)3.2省份聚类:具有相近特征的省份集聚至某一区域 (13)3.3省份优劣势产业 (14)4.产业变动趋势:区域为界,政策为先 (15)4.1中西部过早服务化,制造业“高端化”是主要趋势 (15)4.2产业结构转移的视角:东部示范,中部承接 (16)4.3政策引导:产业变动的关键机遇 (16)4.3.1工信部产业发展与转移指导 (16)4.3.2产业发展顺应国家战略 (18)5.A股结构分化,资本支持仍显失衡 (18)5.1省份结构:北京份额最高,省份分化较大 (18)5.2行业结构:非金融服务业份额过低 (19)5.3趋势:东部服务,中部制造,西部农牧 (20)图表目录图1 中国三大产业结构 (5)图2 转型相对失败经济体(拉美),第二产业垂直下行 (7)图3 转型成功经济体(日韩),工业比重呈驼峰状 (7)图4 三大产业结构(按增加值计算) (13)图5三大产业结构(按就业人员计算) (13)图6 产业结构指数:呈现明显梯度 (14)图7 省份聚类(聚5类,产业结构) (14)图8 省份服务业占比:产值&就业 (15)图9 分省份服务业生产效率:中西部服务业效率较低 (15)图10 A股分省份增加值占比VSGDP增加值占比 (19)表1 主要国家及地区三大产业结构(服务业由低至高,2017年) (6)表2 工业化不同阶段的标志值 (7)表3 人口经济要素 (8)表4资源禀赋及环境保护 (9)表5 基础设施 (10)表6 教育与科技 (11)表7 聚类分析(根据25个量化指标分类) (12)表8 各省市优劣势产业的评价依据和分类结果 (15)表9 各省份的产业转移可能表(红色拉动灰色,绿色暂时转出) (16)表10 国家对几大区域的产业发展与转移指导 (17)表11 我国重要战略&区域发展 (18)表12 上市行业分布VS GDP结构 (19)表13 分省份上市行业分布 (20)“橘生淮南,枳生淮北”,地理区位是决定产业结构最为关键的要素,由此也决定了分省份进行产业比较的必要性。

2019年中国经济形势分析大综合-12页精选文档

2019年中国经济形势分析2019年是“十二五”开局之年,也是经济形势异常复杂的一年。

从国际上来看,世界经济增长放缓,国际贸易增速回落,国际金融市场剧烈动荡,各类风险明显增,欧债危机不断加剧、美国经济复苏乏力。

从国内来看,政府实施“稳经济、调结构、控通胀”的经济发展思路,实施积极的财政政策和稳健的货币政策,国内经济总体保持稳健增长的态势。

国内CPI快速上涨势头得到有效抑制,CPI 从7月份的6.5%下降到11月份的4.2%;房地产价格上涨趋势得到有效控制,房价开始回落,11月份70个大中城市房屋销售价格指数显示,70个大中城市中,新建商品住宅价格下降的城市有49个,持平的城市有16个,仅有5个城市环比涨价;经济总体表现良好。

但经济稳定增长的同时,也暴露出一些隐忧,温州、鄂尔多斯等地中小企业资金链断裂的现象,三季度以来经济增长出现下滑态势。

2019年12月,中央经济工作会议确定了2019年经济工作思路,2019年经济总基调是“稳中求进”,并继续实施“积极的财政政策”和“稳健的货币政策”。

稳,就是要保持宏观经济政策基本稳定,保持经济平稳较快发展,保持物价总水平基本稳定,保持社会大局稳定。

进,就是要继续抓住和用好我国发展的重要战略机遇期,在转变经济发展方式上取得新进展,在深化改革开放上取得新突破,在改善民生上取得新成效。

2019年国内外经济形势愈加复杂,2019年将是中国经济“在持续回落中逐步趋稳”的一年,也是十分复杂的一年。

美国、日本经济复苏乏力、欧洲债务危机不断,市场信心下降,世界经济可能将在较长时期内持续低迷。

国际投行对中国2019年经济发展走势的看法,存在分歧。

以8%的GDP增长为分界线,高盛、汇丰相对悲观,认为中国GDP增长将在8%以下;大摩、小摩认为GDP增长在8%以上。

但投行普遍认为,中国经济还不会有“硬着陆”产生。

虽然我国经济增速预计可以保持在比较合理的的增长,物价涨幅也将逐步回落,但我国经济发展依然面临众多挑战,经济发展还有很多不确定性。

我国三次产业结构分析【最新】

我国三次产业结构分析摘要:近年来,我国的三次产业得到一定的发展,结构得到一定的改善。

但是,产业结构不合理的弊病仍然存在,并且不容乐观。

关键字:产值、劳动力、偏离度、比重、比较劳动生产率三次产业的划分根据产业结构演化理论,英国经济学家克拉克在1940年出版的《经济进步的条件》一书中首先提出三次产业的分类,他把全部经济活动划分为三次产业。

一般说来,第一产业包括种植业、畜牧业、林业和狩猎业;第二产业包括制造业、建筑业、矿业、和煤气、电力、供水等工业部门;第三产业包括商业、运输邮电业、金融保险业、服务业、其他公益事业和其他各项事业。

美国经济学家西蒙·库兹涅茨等进一步研究产业结构演化规律,他把全部经济活动分为农业、工业和服务业三大产业。

三次产业结构的理论,已普遍用于研究各国经济发展的经济结构。

但是,不同国家和不同学者对三次产业的划分看法并不完全一致。

国统字【2003】14号,《三次产业划分规定》对三次产业的划分范围如下:第一产业是指农、林、牧、渔业。

第二产业是指采矿业,制造业,电力,燃气及水的生产和供应业,建筑业。

第三产业是指除第一、二产业以外的其他行业。

第三产业包括:交通运输、仓储和邮政业,信息传输、计算机服务和软件业,批发和零售业,住宿和餐饮业,金融业,房地产业,租赁和商务服务业,科学研究、技术服务和地质勘查业,水利、环境和公共设施管理业,居民服务和其他服务业,教育,卫生、社会保障和社会福利业,文化、体育和娱乐业,公共管理和社会组织,国际组织。

我国三次产业结构我国三次产业的产值结构本表按当年价格计算表1从表1可见:①我国1993~1996年,第一产业的比重基本不变,第二产业的比重由1993年的46.6%逐年上升到1996年的47.5%,第三产业的比重由1993年的33.7%逐年下降到1996年的32.8%。

②我国1996~2002年,第一产业的比重由1996年的33.7%逐年下降到2002年的13.7%,第二产业的比重由1996年的47.5%逐年下降到2002年的44.8%,第三产业的比重由1996年的32.8%逐年上升到2002年的41.5%。

我国三大产业开放发展模式比较论文

我国三大产业开放发展模式比较论文我国作为世界上最大的发展中经济体,其经济结构主要由三大产业组成,即第一产业、第二产业和第三产业。

随着改革开放的深入推进,我国的三大产业也逐渐实现了开放发展。

然而,不同产业的开放发展模式存在着一定的差异。

本篇论文将对我国三大产业的开放发展模式进行比较研究。

首先是第一产业的开放发展模式。

第一产业主要指农业,主要表现为农产品的贸易自由化和农村的对外开放。

我国的农业开放发展模式可以概括为“出口带动型”和“入口带动型”。

出口带动型主要依靠农产品出口,通过开展农产品贸易来促进农业的发展。

入口带动型则是引进外资,通过吸引外资来提高农业的生产技术和管理水平。

这两种模式在我国的农业开放发展中都起到了积极的推动作用。

其次是第二产业的开放发展模式。

第二产业主要指工业,包括制造业和建筑业。

我国的工业开放发展模式以制造业为主导,主要表现为外商投资型、出口加工型和跨国公司型。

外商投资型主要是吸引外商投资,引进外资技术和管理经验,提高我国工业的技术水平和竞争力。

出口加工型则是通过对外加工贸易来获取外汇,提高我国工业的出口能力。

跨国公司型则是通过与跨国公司合作,引进跨国公司在我国建立生产基地,实现产业链和价值链的延伸。

最后是第三产业的开放发展模式。

第三产业主要指服务业,包括批发和零售业、交通运输业、住宿和餐饮业、金融业、房地产业等。

我国的服务业开放发展模式主要是以市场准入为核心,逐步放宽对外资的市场准入限制。

同时,我国也积极推动与其他国家的服务贸易合作,通过开展服务贸易来扩大我国服务业的国际竞争力。

总体来说,我国的三大产业在开放发展模式上存在一定的差异。

农业主要以农产品贸易和引进外资为主导,工业主要以外商投资、出口加工和与跨国公司合作为主导,服务业则以市场准入和服务贸易合作为主导。

这些不同的开放发展模式在推动我国的经济发展和提升全球竞争力方面发挥了重要作用。

同时,我们也需结合国内具体情况继续探索适合我国三大产业开放发展的模式,推动我国经济的持续稳定发展。