宪法司法化第一案

齐玉苓诉陈晓琪一案

齐玉苓诉陈晓琪一案

问:法院在审判案件中有无要直接适用的宪法?如果必要,法院应在何ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ情况下直接适用宪法?本案的做法对么?请运用宪法有关知识理论进行分析评论

最佳答案 本案中,最高人民法院运用民法理论,将公民受教育权理解为作为一般人格权的人身自由权,用保护人格利益的方式来保护公民的受教育权,并通过司法解释性的批复,明确指出了以侵犯姓名权的手段来侵犯公民受教育的宪法权利应当承担民事责任,从而为该案的终审裁决提供了依据。山东省高级人民法院依据宪法第46条确认侵权者的行为不合法,再依据最高人民法院的批复和民事诉讼法第53条的相关规定作出被告应承担民事责任的终审判决,使这一具有宪法性争议的权利纠纷案件得到比较合理的解决。

从此案的发生经过看,对于齐玉苓而言,关键之处在于法院是否支持其关于受教育权被侵犯的诉求,因为这决定了齐玉苓可以得到的赔偿数额。按照初审法院、二审法院对待侵权赔偿救济的方法,若法院不予支持(恰如山东省枣庄市中级人民法院所为),齐玉苓只能得到其姓名权的损害赔偿,即精神损害赔偿;若法院予以支持(恰如山东省高级人民法院所为),齐玉苓就可以得到一切与其受教育权被侵害有着因果关系的物质损失、精神损失。然而,由于民法通则没有规定受教育权,而此案又是一个民事诉讼案件,山东省高级人民法院故而认为法律的适用是疑难问题,向最高人民法院请求解释。最高法院于是作出了上述《批复》,认定陈晓琪等侵犯了齐玉苓依据宪法享有的受教育权。此批复,乃直接针对正在审理中(二审阶段)的齐玉苓案,因涉及具体争议点而备司法性质,其与最高法院另一类颇具立法色彩的司法解释迥异;并且,在当事的侵权一方是否应承担民事责任这一问题上,法院未以其他具体法律为依据而直接地、单一地适用宪法。就此两点而言,司法界、学术界、媒体多称此案为“宪法司法化第一案”。

关于中国宪法司法化第一案引出的几点思考

关于“中国宪法司法化第一案”引出的几点思考[论文摘要]关于齐玉苓的案件引出的“中国宪法司法化第一案”空前激活了中国的宪法学界,本文在不否定最高法院《批复》的合理性基础上,驳斥众多观点后得出该案不是宪法的司法化,而是宪法在个案中的论证,本文又从该案的背后揭露了炒作的真正原因,从而显现出了中国宪法体制的弊端,针对该弊端笔者作出了中国宪法司法化制度建设的一些构想。

[关键词] 宪法司法化违宪审查宪法的适用宪法论证效力优先原则背景提示1990年,山东藤州八中应届毕业生齐玉苓考上了一所中专,但录取通知书却被同学陈晓琪及其父亲陈克政与所在中学共谋攫取。

陈冒齐之名上学和工作直至1999年。

1998年7月,齐知道了真相,于是就以陈晓琪、陈父以及原所在学校为被告提起了诉讼。

枣庄市中院一审认定陈晓琪,侵害了齐玉苓的姓名权,判决停止侵害,被告向原告赔礼道歉,并赔偿其精神损失金35000元。

齐玉苓不服,向山东省高院提起上诉。

山东省高院就此案向最高人民法院请示,最高院作出了批复,指出:在此案中,陈晓琪等以侵犯姓名权的手段,侵犯了齐玉苓依据宪法规定所享有的受教育的权利,并造成了具体的损害后果,应承担相应的民事责任。

2001年8月23日,山东高院终审判决陈晓琪停止对齐玉苓姓名权的侵害,陈晓琪、陈克政、济宁商校、藤州八中、藤州教委向齐玉苓赔礼道歉:齐玉苓因受教育的权利被侵犯造成的直接损失7000元有陈晓琪和陈克政赔偿,济宁商校藤州八中、藤州教委承担连带赔偿责任;齐玉苓因受教育的的权利被侵犯所造成的间接经济损失由陈晓琪、陈克政赔偿;济宁商校藤州八中、藤州教委承担连带责任;陈晓琪、陈克政、济宁商校、藤州八中、藤州教委赔偿齐玉苓精神损失费50000元。

自从最高院针对齐玉苓一案所作的《关于以侵犯姓名权的手段侵犯宪法保护的公民受教育的基本权利是否应承担民事责任的批复》(以下简称《批复》)发布后关于宪法司法化的问题,再度成为宪法学界一大热点问题,不少学者给予高度评价认为此案是“宪法司法化第一案”开创了“我国宪法司法化的先河”与此同时,也有一些学者对此保持高度的冷静和理性,但无论如何,人们对此案的关注,说明在今天宪法司法化的问题已摆在我们面前的一个不容回避的问题,但从学术界不同的观点和争论中,也说明在对宪法司法化问题的理解和认识上,尚有许多理论问题需进一步研究和探讨。

从齐玉岑案看我国宪法司法化

从齐玉岑案看我国宪法司法化说起受教育论文style=“text-decoration: none; color:rgb(68,68,68)“ href="/thesis/list_15.html" target=_blank教育权,由齐玉岑受教育权被侵害案所引发的宪法论文style="text-decoration: none; color: rgb(68,68,68)" href="/thesis/list_82.html" target=_blank宪法司法化问题让人不得不重视。

受教育权是公民的基本权利,对于基本权利的保障方式,我国现行宪法没有明确的规定,但在具体的法律制度层面上以及实践中所形成倾向于相对保障方式,即表现为基本权利的具体内容和保障方式均由普通法律加以规定。

但齐玉岑案却改写修正了相对保障方式为直接保障方式。

这个案子开创了我国宪法司法化的先例,被誉为“中国宪法司法化第一案”。

这也表明了宪法权利不仅具有防范国家权力的效力,而且还具有防范私人行为的效力。

当某公民的宪法权利受侵犯时,他可以根据宪法所规定的基本权利为自己取得司法救济,拿起宪法的武器保护自己。

是的,我国公民依照宪法规定享有的基本权利,有相当一部分在司法实践中长期以来处于“睡眠”或“半睡眠”状态,公民的受教育权就是这样一种在宪法上有明确规定而又没有具体化为普通法律规范上的权利。

这个案子第一次打破了法院对此问题的沉默,旗帜鲜明地指出:公民宪法上所享有的基本权利,即使没有转化为普通法律规范上的权利,在受到侵害时也应当得到保护。

在过去几十年的宪政实践中,我们过分强调了宪法的根本法地位,忽视了其法律性,实质上抹杀了宪法的最高法律效力。

虽然学者中有人提出基本权利具有直接效力的制度构想,认为在没有具体法律规范时,法院可以直接依据宪法基本权利条款作出判决。

但这一构想难以打破由来已久的法院在判决中不直接适用宪法这一不成文的司法惯例。

论中国宪法在司法中的适用(5篇范文)

论中国宪法在司法中的适用(5篇范文)第一篇:论中国宪法在司法中的适用2001年8月13日最高人民法院针对山东齐玉苓案作出《关于以侵犯姓名权的手段侵犯宪法保护的公民受教育的基本权利是否承担民事责任的批复》。

该批复成为当年宪法学界的一个热点问题。

该案也被媒体称为“宪法司法化第一案”。

学者们对最高院的司法解释所产生的现实意义莫衷一是。

有人认为该批复是我国宪法司法化的标志,它意味着宪法作为法院审判案件的法律依据在司法解释中得到承认,具有里程碑的意义;另有人认为,该案仅是普通民事案件,不应适用宪法,最高院作出该司法解释是违宪行为;还有人认为最高院的司法解释可能有不恰当的地方,所产生的意义也没有媒体宣传的那样巨大,但对宪法进入诉讼领域具有积极的推动作用。

本文拟对该案引发的宪法在司法中的适用问题作一些论述。

一、宪法的司法适用在宪法实践中的地位。

齐玉苓案被称为“宪法司法化第一案”。

那么,何为“宪法司法化”?这种表述是否科学?我们不难看出“宪法司法化”提法的创始人本意是指,宪法像其它法律一样具有司法适用性,即同样能够进入司法程序,作为法院裁判案件的依据。

但是从字面上看,“宪法司法化”表示宪法不断适应自身进入司法领域的要求而自我完善的动态过程。

这个过程要通过宪法的修改来逐步推进。

因此“宪法司法化”的提法不准确。

笔者认为,科学的提法应是“宪法的司法适用”。

对宪法的司法适用在宪法实践中的地位的正确认识还有赖于它与相关概念的辨析。

首先,人们通常认为宪法的司法适用起源于美国1803年马伯里诉麦迪逊一案。

这种观点的错误在于将宪法的司法适用等同于违宪审查。

虽然美国最高联邦法院解决的是个案问题,但是醉翁之意不在酒,它同时确认与宪法相抵触的法律无效,排除了违宪法律在司法适用中的可能,它的真实意图在于确立司法权对立法权的制约。

而我们所称的宪法的司法适用仅是指宪法直接适用于个案。

因为美国的违宪审查权掌握在司法机关手中,所以很容易把违宪审查与宪法的司法适用当成一回事。

宪法司法化第一案

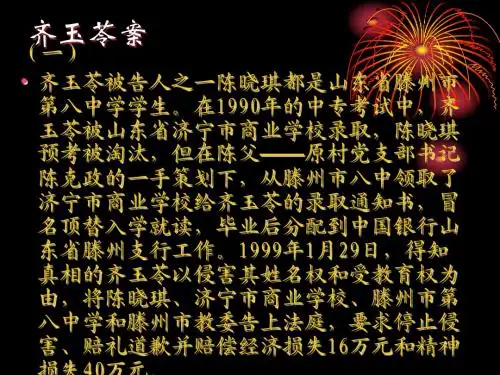

齐玉苓案

(二) • 同年,滕州市中级人民法院一审判决陈晓 琪停止对齐玉苓姓名权的侵害、赔偿精神 损失费3.5万元,并认定陈晓琪等侵害齐玉 损失费3.5万元,并认定陈晓琪等侵害齐玉 苓受教育权不能成立。原告不服,向山东 省高级人民法院提起上诉。在该案二审期 间,围绕陈晓琪等的行为是否侵害了上诉 人的受教育权问题,山东省高级人民法院 向最高人民法院递交了《 向最高人民法院递交了《关于齐玉苓与陈 晓琪、陈克政、山东省济宁市商业学校、 山东省滕州市第八中学、山东省滕州市教 育委员会姓名权纠纷一案的请示》 育委员会姓名权纠纷一案的请示》。

(四) • 2001年8月24日,山东省高级人民法院 2001年 24日,山东省高级人民法院 据此作出终审判决,其判决书写道: “这种侵犯姓名权的行为,其实质是 侵犯了齐玉苓依据宪法所享有的公民 受教育的基本权利,各被告应当承担 民事责任。” 民事责任。”法院判令陈晓琪停止对 齐玉苓姓名权的侵害;齐玉苓因受教 育权被侵犯而获得经济损失赔偿48045 育权被侵犯而获得经济损失赔偿48045 元及精神损害赔偿5 元及精神损害赔偿5万元。作为实体法 依据,该判决引用了宪法第46条、教 依据,该判决引用了宪法第46条、教 育法第9条、第81条的规定。 育法第9条、第81条的规定。

(三) • 2001年8月13日,最高人民法院根据山东省 2001年 13日,最高人民法院根据山东省 高级人民法院的请示,作出《 高级人民法院的请示,作出《关于以侵犯 姓名权的手段侵害宪法保护的公民受教育 的基本权利是否应当承担民事责任的批 复》,认定“陈晓琪等以侵犯姓名权的手 ,认定“ 段,侵犯了齐玉苓依据宪法规定所享有的 受教育的基本权利,并造成了具体的损害 后果,应承担相应的民事责任。” 后果,应承担相应的民事责任。” 该《批复》的主要内容如下:我们认为, 批复》 根据本案事实,陈晓琪等以侵犯姓名权的 手段,侵犯了齐玉苓依据宪法规定所享有 的受教育的基本权利,并造成了具体的损 害后果,应承担相应的民事责任。

也谈“宪法司法化第一案”

[ 稿 日期 ∞2 0— c 收 2 — 2 丌

[ 作者茼卉 ] 何健雯{94 , , 1 一)女 江苏南京^, 6 泰安师专社科部副教授

维普资讯

第2 期

— —

何 健雯 等 : 也谈“ 宪法司 法化 第一案”

5 3

公 民, 负有保障公 民基本权利义务 的义务主体—— 国

我 国宪法 书籍太多是从 内容、 本质、 征三个方面来说 明 特 宪法 , 即宪法规定 国家 的根本任务和根本 制度 ; 它反 映各 种政治力量 的实际对 比关系 ; 它是 国家根 本大法 , 具有最 高的法律效力 。这与其它部门法 以调整对象下定义不 同, 俏若将宪法定位于调整公 民权利与国家权力之 间基本关 系的法律则更为 直观。宪法是规定政府 职权的最高法则 ,

束司法 。美国普通法 院违宪审查制度的确立 。 直接将 则是 宪法典作为法院适用 的法律。在大陆法系国家 , 宪法直接 效力 的确定晚于英美法系。但 二战以后 , 都逐步 承认宪法 也是法律 , 确立 了宪法具有直接的司法效力的体 制。殴共

也是保护公民权利的基 本大法。公民权 利产生国家权力 , 国家权力服务于公 民权利 , 在现代人 民主权观念 中 宪法

被侵犯而造成 的经济损 失 48 . 万余 元及精神损 害赔偿 5

万 元。

据此 . 有关专家学者们认为宪法不可诉的情 况正在改 变, 宪法 已进 入诉讼领域。最高法 院的这一《 批复》 开创 了 中国法院通过司法 审查 保障宪法意义上 的公民基本权利 的先例 , 开拓 了公民宪法 权利的司法救济途径 开创 了宪 法直接作为中国法 院裁判案件的法律依据的先河 , 中国 是

维普资讯 ttp://

第 2 第 2期 4卷 2O O2年 3月

受教育权和宪法司法化——评“中国宪法司法化第一案”

受教育权和宪法司法化——评“中国宪法司法化第一案”一、案情和讨论1999年1月29 日,原告齐玉苓以侵犯姓名权和受教育权为由,在山东省枣庄市人民法院对陈晓琪、陈晓琪之父陈克政以及山东省济宁市商业学校、山东省滕州市第八中学、山东滕州市教育委员会提起诉讼。

起诉理由1990年原告齐玉苓参加中考,被济宁市商业学校录取为90级财会班的委培生,但是原告就读的滕州市第八中学在收到录取通知书后,直接将它送给了和原告同级的陈晓琪。

陈晓琪遂冒用原告姓名在该校财会班就读直至毕业,后被分配到银行工作。

直至1999年初,原告才得知自己已经被冒名10年。

原告认为,上列被告侵犯了其姓名权和受教育权,请求其赔偿经济损失16万元和精神损失40万元。

除原告主张的上述事实外,法庭还查明,1990年被告陈晓琪拿到录取通知书后,未按规定持准考证入学登记注册。

1991年,陈父在教委和滕州八中取得体检表和学期评语表,于1993年毕业自带档案的机会将档案中上述两表抽换,从而顺利进入银行工作。

一审法院在审理案件后认定:原告姓名权被侵犯,陈晓琪和陈父应负主要责任,其他被告也应承担责任。

原告主张的受教育权是一般人格权范畴,本案证据表明原告放弃了此项权利,侵权不能成立。

法院判决:被告陈晓琪停止对原告姓名权的侵害,一干被告向原告赔礼道歉并按各自份额赔偿35000精神损害费。

原告齐玉苓不服一审判决,向山东省高级人民法院提起上诉,理由是其受教育权也被侵害,应当得到赔偿。

山东高院向最高人民法院请示,得到批复[1]。

8月23日,山东高院据批复,依《宪法》46条判决:被告陈晓琪停止对齐玉苓姓名权的侵害;陈晓琪、陈克政、济宁商校、滕州八中、滕州教委向齐玉苓赔礼道歉;齐玉苓因受教育的权利被侵犯造成的直接经济损失7,000元由陈晓琪和陈克政赔偿,济宁商校、滕州八中、滕州教委承担连带赔偿责任;齐玉苓因受教育的权利被侵犯造成的间接经济损失由陈晓琪、陈克政赔偿,济宁商校、滕州八中、滕州教委承担连带赔偿责任;陈晓琪、陈克政、济宁商校、滕州八中、滕州教委赔偿齐玉苓精神损害赔偿费50,000元。

宪法司法化案例分析

宪法司法化案例分析案例分析:宪法司法化第一案终审胜诉发表时间:2009-5-26 来源:点击数:796由于不能直接被援引作为判案依据,作为根本大法的宪法,在司法实践中长期“休眠”。

依据最高人民法院最新司法解释,被人冒名顶替上学的山东姑娘齐玉苓,以“依据宪法规定所享有的受教育的基本权利被侵犯”终审胜诉,首次实现了宪法与公民“直接对话”。

近一个月来,社会各界,尤其是法学界热切地关注着一起案子和一个名词。

这起案子,是山东姑娘齐玉苓诉陈晓琪等侵犯姓名权、受教育权利一案;这个名词叫做:宪法司法化。

该案第一次打开了法院以宪法为直接判决依据的大门,实现了宪法与公民的“直接对话”,被称做“宪法司法化第一案”。

寒窗苦读求学女遭人冒名顶替让我们先来看一看这起引起众多关注的案子。

11年前的夏天,山东省滕州市鲍沟镇圈里村17岁的农家姑娘齐玉苓,正紧张地面对人生的关口:考中专。

当时,尚未改名的她叫做“齐玉玲”。

考试很顺。

齐玉苓通过了中专预考,又参加了全省统考。

然而,从普通录取到委培录取,她一直等到了9月初,通知书一直没来。

齐玉苓绝对想不到,就在她等得心痛、等到绝望之时,济宁商业学校给她的财会专业委培生通知书,却早已到了另一个“齐玉玲”的手中。

她叫陈晓琪,是原圈里村党支部书记陈克政的女儿。

因为预考落选,她连参加中专统考的资格都没有。

但在其父一番精心运作之后,她拿着“齐玉玲”的通知书顺利入读济宁商校。

毕业后,她一直在中国银行滕州支行工作。

可怜的齐玉苓则是另一番命运:到中学复读,借钱上技校,到工厂当工人,如今又下了岗……1999年的一天,一位朋友无意中向齐玉苓说起:某家银行也有一个“齐玉玲”!而且和她来自同一地方、同一学校、同一级,考的也是济宁商校。

天下能有如此巧合?此后的调查很快揭开了一个令她万分痛苦、万分气愤的事实:9年前,她被人冒名顶替了!同年2月,齐玉苓以侵害其姓名权和受教育权为由,将陈晓琪等告上了法庭。

司法解释宪法权利受到诉讼保护诉讼路上的齐玉苓,并不一帆风顺。

宪法司法化第一案

宪法司法化第一案失败所谓宪法司法化,就是法院可以像运用其他法律法规一样运用宪法条文来作为裁判案件的依据,解决纠纷。

只有在司法实践中援引宪法保证公民权力,才能将宪法落实。

而随着此案司法解释的废止,中国的宪法司法化进程再次受挫。

曾轰动法律界的”中国宪法司法化第一案〃齐玉苓案的最高法司法解释近日被废,权威人士称这意味着法院将不能援引宪法裁判争议司法解释被废”齐玉苓案〃被称为''中国宪法司法化第一案〃,最高人民法院针对该案作出的批复也开创了中国宪法作为民事审判依据的先河。

12月18日,最高院发布公告称,自当月24日起,废止2007年底以前发布的27项司法解释。

记者发觉,最高院就齐玉苓案所做的《关于以侵害姓名权的手段侵害宪法爱护的公民受教育的基本权利是否应担当民事责任的批复》法释(2001)25号赫然在列。

与其他26项司法解释被废止理由不同,该司法解释只是因''已停止适用〃而被废止,既无''状况已变化〃,又无''被新法取代〃。

我国法官学院教授周道鸾、中国宪法学会顾问廉希圣均指出,这一司法解释的废止,涉及宪法司法化问题。

周道鸾认为,考虑到我们我国现行体制,最高院无权对涉及宪法的问题做出解释,所以要停止适用。

针对法院能否直接援引宪法条文做出裁判,法学界曾有两种不同意见,一种意见是''不能引用〃,另一种意见是”可以引用〃。

周道鸾认为,这一司法解释被废止后,此类做法''确定不行。

〃废除司法解释与黄松有无关而廉希圣则称,一是现在中心不再提宪法司法化的说法:二是齐玉苓案后,最高院前院长黄松有曾就宪法司法化撰文发表,跟这个问题联系起来。

记者检索到,齐玉苓案二审判决后,时任最高院民一庭庭长的黄松有2001年8月13日在《人民法院报》撰文《宪法司法化及其意义从最高人民法院今日的一个〈批复>谈起》,认为此案''开创了法院爱护公民依照宪法规定享有的基本权利之先河〃,''制造了宪法司法化的先例〃等。

宪法司法化之我荐——从我国宪法第一案谈起(精)

宪法司法化之我荐——从我国宪法第一案谈起1999年1月29日,原告齐某将被告人陈某、陈父以及山东省济宁市商业学校,山东省滕州市第八中学、山东滕州市教育委员会以侵犯姓名权和受教育权为由告上法庭一案,使我从这起貌似简单民事案件,却给法院出了一道大难道的案件中,感到深深地忧思,尤其通过清华大学远程教育研究生班的学习,使我不得不对我国宪法司法化谈谈自己的想法。

宪法司法化主要是指宪法可以像其它法律法规一样进入司法程序,直接作为裁判案件的法律依据,宪法如果不进入司法领域,则只是表面的法;而真正的法,只能在法院的判决中发现,但我国的宪法在如今大搞法制时期却一直迟迟不能进入诉讼,这应该说是一种悲哀。

早在1803年美国联邦法院在审理治安法官马伯里诉麦迪逊一案时就已为美国司法审查奠定了基础,为宪法司法化开创了先河。

继后,奥地利、法国等分别建立了宪法法院、宪法会议,尤其德国在1948年通过基本法,建立了独立的宪法法院系统专属处理权机关之间的宪法争议和个人提出的宪法申诉,综析以上世界各国宪法司法化的例子,我们可以从中得到山东三位大学生状告教育部以及本文所例举的“第一案”等类似案例都可以有所解决的途径,那就是中国宪法不应再沉默下去,中国违宪审查制度应势必行。

(一)司法造法与严格执法冲突难免,唯一解决的途径就是宪法司法化。

我国法院法官寻求裁判的依据便是法律,且我国宪法做为母法,其规定的绝大多数权利已由其他法律具体化和量化,法官就从已具体化和量化的法律来衡量具体的案件,而对于没有被具体化和量化的基本权利的侵犯则哄之门外,我认为这种“法无明文不为之动”的原则是不对的,法官作为“寻求保护权利的人们”的救济者不能借口法无规定或者法律不明确、不完备而拒绝判决,否之就会使刚刚被唤醒的中国法律维权的人们推之另一个空间,这将是法制时期的倒退和灾难,若让刚刚起步的中国法官造法来迷补这个空白,又可能会造成司法造法的滥用,而我国宪法司法化,即建立完善违宪审查体系,会使人们有法可依,从而真正地维护每个人的合法权利。

- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。

- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。

- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

宪法司法化第一案失败

所谓宪法司法化,就是法院可以像运用其他法律法规一样运用宪法条文来作为裁判案件的依据,解决纠纷。

只有在司法实践中援引宪法保证公民权力,才能将宪法落实。

而随着此案司法解释的废止,中国的宪法司法化进程再次受挫。

曾轰动法律界的“中国宪法司法化第一案”———齐玉苓案的最高法司法解释近日被废,权威人士称这意味着法院将不能援引宪法裁判争议司法解释被废“齐玉苓案”被称为“中国宪法司法化第一案”,最高人民法院针对该案作出的批复也开创了中国宪法作为民事审判依据的先河。

12月18日,最高院发布公告称,自当月24日起,废止2007年底以前发布的27项司法解释。

记者发现,最高院就齐玉苓案所做的《关于以侵犯姓名权的手段侵犯宪法保护的公民受教育的基本权利是否应承担民事责任的批复》法释〔2001〕25号赫然在列。

与其他26项司法解释被废止理由不同,该司法解释只是因“已停止适用”而被废止,既无“情况已变化”,又无“被新法取代”。

国家法官学院教授周道鸾、中国宪法学会顾问廉希圣均指出,这一司法解释的废止,涉及宪法司法化问题。

周道鸾认为,考虑到我国现行体制,最高院无权对涉及宪法的问题做出解释,所以要停止适用。

针对法院能否直接援引宪法条文做出裁判,法学界曾有两种不同意见,一种意见是“不能引用”,另一种意见是“可以引用”。

周道鸾认为,这一司法解释被废止后,此类做法“肯定不行。

”

废除司法解释与黄松有无关

而廉希圣则称,一是现在中央不再提宪法司法化的说法;二是齐玉苓案后,最高院前院长黄松有曾就宪法司法化撰文发表,跟这个问题联系起来。

记者检索到,齐玉苓案二审判决后,时任最高院民一庭庭长的黄松有2001年8月13日在《人民法院报》撰文《宪法司法化及其意义———从最高人民法院今天的一个<批复>谈起》,认为此案“开创了法院保护公民依照宪法规定享有的基本权利之先河”,“创造了宪法司法化的先例”等。

但据记者调查了解,在黄松有出事之前,中央有关领导曾就宪法司法化问题做出批示,并成立了专门小组负责此事。

“即使黄不出事,这个司法解释也同样会被废止。

”最高院内部人士向记者否认此事是黄松有出事后“人走政息”,并表示所谓“宪法司法化”或将因此而一去不返。

前进?倒退?还不好说

学者介绍,而长期以来,中国宪法除了发挥政治宣言等功能外,在社会生活、法律实践中总是难以觅其“芳踪”。

但宪法首先是法,法律应该能被实施,因此宪法应当从神坛走向世俗,融入百姓生活,为民所用。

“法院判案子不能用宪法,又回到若干年以前的状态了。

”廉希圣认为,这一做法“是前进还是倒退还不好说,但会有问题,如果公民的宪法权利受到了侵犯,又没有明确的法律依据去处理,如何得到司法救济?”

新办法并未出台,如果遇到类似问题如何裁判?廉希圣建议,法官可按照宪法精神去理解法律,做出判决:“不然的话,司法机关不处理实际问题,就等于受害人得不到司法救济;而得不到司法救济就等于宪法向公民承诺的权利兑现不了。

” (本报记者陈宝成)

齐玉苓案适用宪法开中国司法先河所谓宪法司法化,就是法院可以像运用其他法律法规一样运用宪法条文来作为裁判案件的依据,解决纠纷。

1990年,原告齐玉苓与被告之一陈晓琪都是山东省滕州市第八中学的初中学生。

陈晓琪在预选考试中不合格,失去统招考试资格。

而齐玉苓通过预选考试后,又在统招考试中取得了超过委培生录取分数线的成绩。

山东省济宁商业学校给齐玉苓发出录取通知书,由滕州八中转交。

陈晓琪从滕州八中领取齐玉苓的录取通知书,并在其父陈克政的策划下,运用各种手段,以齐玉苓的名义到济宁商校就读直至毕业。

毕业后,陈晓琪仍然使用齐玉苓的姓名,在中国银行滕州支行工作。

齐玉苓随后向枣庄市中院提起民事诉讼,被告为陈晓琪、陈克政、济宁商校等。

原告认为被告共同弄虚作假,侵犯了自己姓名权、受教育权。

法院审理认定侵害姓名权成立;对受教育权则不予支持。

一审判决后,齐玉苓向山东省高院提起上诉。

山东省高院认为此案存在适用法律方面的疑难,因此报请最高院进行解释。

最高院做出上述司法解释认定,“陈晓琪等以侵犯姓名权的手段,侵犯了齐玉苓依据宪法规定所享有的受教育的基本权利,应承担相应的民事责任。

”此后,山东省高院直接援引宪法第四十六条、最高院上述司法解释以及《民事诉讼法》有关规定,判决齐玉苓胜诉。