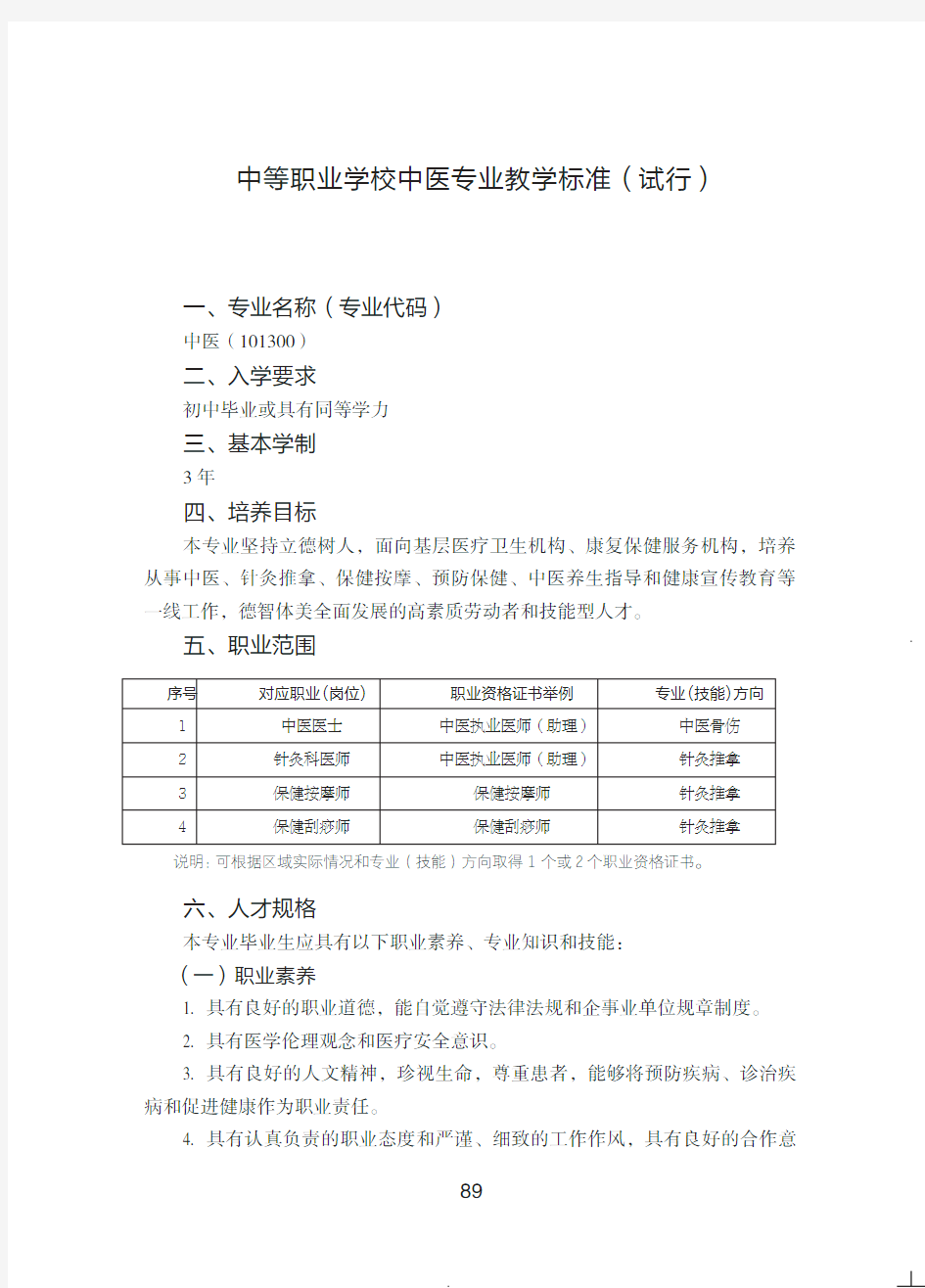

中等职业学校中医专业教学标准(试行)

中医学基础学习知识(相互学习知识重点)

中医学基础(相关知识点) 五脏:肝、心、脾、肺、肾 整体观念六腑:胆、胃、大肠、小肠、膀胱、三焦 中医学基本特点官窍:目、口、鼻、耳、舌 形体:皮、肉、筋、骨、脉 辨证论治1)病、症、证 2)辨证论治辨证 论治 .整体观念:人是有机的整体;人与自然相统一。1)人是有机的整体功能上相互协调;病理上相互影响;诊断上以外知内;治疗上整体调整;结构上不可分割;2)人与自然相统一:时间因素对人体的影响;地域因素对人体的影响症:症状或体征。指疾病的临床表现。 病:疾病的简称。是指有特定病因、发病形式、病变机理、发病规律和转归的完整的病理过程。 证:是疾病发展过程中某一阶段病理特性的概括,包括疾病的原因、部位、性质和邪正关系。 辨证:将四诊收集的资料,进行分析、综合,辨清疾病的原因、部位、性质和邪正关系,概括判断为某种证。 论治:根据辨证的结果,确定适宜的治疗方法。 阴阳的概念:阴阳是对宇宙中相互关联的事物或现象对立双方属性的概括。 阴阳的基本特征 阴阳属性的相对性可变性:事物的阴阳属性随其对立面的变化而变化,事物的阴阳属性在一定条件下向相反方向转化可分性:阴阳之中可分阴阳 对立制约:对立——阴阳属性相反、相对制约——阴阳相互抑制、约束 阴阳的相互关系互根互用:互根——阴阳互相依存,互为前提。互用——阴阳相互促进 消长平衡:阴阳相互消长、阴阳协调平衡 阴阳相互消长:指阴阳双方在一定限度内存在着量的增减和比例大小的变化 阴阳协调平衡:指阴阳双方的消长在一定限度内保持和谐、平衡的状态。 阴阳相互转化:指事物的阴阳属性在一定条件下向其相反的方向转化。条件:“极”、“重”“甚” . 说明人体的组织结构 说明人体的生理功能 阴阳学说在中医学中的应用说明人体的病理变化 指导疾病的治疗 五行的概念:是指木、火、土、金、水五大类事物及其运动变化。 木曰曲直本义:描述树木枝曲干直的生长状态。引申义:生长,升发,舒畅,条达。 火曰炎上本义:火苗有炎热向上的特点。引申义:温热,升腾。 五行的特性水曰润下本义:水有滋润下行的特性。引申义:滋润,下行,寒凉,闭藏。 土爰稼穑本义:土主管农作物的种植和收获。引申义:生化,承载,受纳。 金曰从革本义:金有顺从变革的特性。①金属的器物可随人的意向改变形状②革土生金。 引申义:沉降,收敛,肃杀。

教学大纲外科学讲述

《外科学总论》教学大纲 (供临床医学、精神医学专业本科使用) 济宁医学院临床学院 二OO六年六月

外科学总论教学大纲 课程主任:雷学锋开课单位:济宁医学院外科学总论教研室 课程编码:课程中文名称:外科学总论课程英文名称:Surgery general introduction 外科学是对医学科学发展产生和重要影响的临床医学学科。它既有自身的理论体系,又与基础医学和其它临床医学学科密切相关。外科学总论是临床医学专业的临床技能课程,是临床外科学的重要组成部分,它包涵外科各学科的基础理论知识和各项基本技能操作。 设置本课程的目的是:使学生掌握外科无菌术、常见症状和各种损伤的病因、发病原理、临床表现、诊断和防治的理论知识和实际操作的基本技能,为从事临床外科工作奠定基础,为学习其它临床医学学科,特别是以手术为主要治疗手段的临床医学学科的学习提供理论和实践基础。 学习本课程的要求是:学生应通过本课程的学习,掌握外科学基础的基本概念,具备手术基本操作技能。对要“掌握”的内容,应深入领会其基本知识或基本理论,融会贯通,以便运用于临床实践。对要“理解”的内容,应在全面理解其内容的基础上抓住重点。对“了解”的内容,应有一般的认识。对要求自学的内容,学生要认真自学。 先修课程要求:解剖学、药理学、病理学、生理学、病理生理学等。 本课程计划64学时,3学分,其中课堂讲授32学时,手术学实验32学时,理论课与实验课之比为 1 :1。

选用教材:《外科学》(第六版) 吴在德、吴肇汉主编.2003年5月.人民卫生出版社。 教学手段:包括课堂讲授、实验、考试等方面的内容,将多媒体教学方法运用到教材的讲授中,使用启发式教学向学生传播外科学的基础理论知识;通过手术学实验向学生传授外科无菌观念和基本技能,通过从理论到实践,再从实践到理论的循环过程,使学生较全面地学好外科学,并通过考试来检测对外科无菌术、基础理论知识和基本技能掌握的程度。 考核方法:总分100分,理论课采用闭卷考试,成绩占40%,手术学操作技能考试成绩占60%。 教学进程安排表:

中医皮肤科学 课程教学大纲

《中医皮肤科学》 课程教学大纲 (供五年制中医、中西医结合、针灸专业及骨伤、养生康复方向使用) 北京中医药大学东方学院 二零一零年八月制定

《中医皮肤病学》课程教学大纲 (供五年制中医、中西医结合、针灸专业及骨伤、养生康复方向使用) 课程名称:中医皮肤病学 学时:36(20/16) 学分:2 一、课程的性质与教学目的: 中医皮肤科学是以中医理论为指导,研究皮肤及附属器疾病及性传播疾病规律和防治的一门临床医学专业学科。中医皮肤科有其独特的理论体系,其特点是虽然疾病大部分发生在体表,但“有诸内,必形诸外”,“治外必本诸内”,故中医皮肤科学是用中医的整体观念结合皮损辩证去认识皮肤病的发生和演变规律,用内治、外治相结合的方法防治疾病。 本门课程的教学目的是通过课堂和临床教学,是学生系统掌握中医皮肤科学的基础理论和常见、多发病的辨证论治及预防知识;了解某些疑难杂症的诊治要点,达到培养临床应用型人才的目的。 二、教学内容与要求: 上篇总论(4学时) 皮肤的结构 了解皮肤的结构 皮肤的生理功能 了解皮肤的生理功能 3皮肤与脏腑经络的关系 了解脏腑经络与皮肤的关系 4皮肤病的病因病机 熟悉皮肤病的内外致病因素,以及各种病因的致病特点。 皮肤病的症状辩证 熟悉瘙痒的辩证,掌握原发性和继发性皮损的形态特征及中医辩证。 内治法 熟悉常用内治法的适应症,掌握常用方剂。 外治法 了解各种外用药剂型,熟悉各种剂型的适应症,掌握外用药使用原则。 难点:皮损辩证,外用药使用原则。 下篇各论 热疮(学时) 熟悉本病的定义、发病原因、临床特点及辩证论治,了解本病的预防措施。 蛇串疮(学时) 熟悉本病的定义、洗衣病名和病因病机,掌握临床表现】与热疮的鉴别诊断及辩证论治。 难点:蛇串疮与热疮的鉴别诊断、辨证论治。 疣(1学时) 了解疣的定义及不同疣(如疣目、牛程蹇、扁瘊、鼠乳等)的西医病名。掌握各种疣的临床表现及治疗方法,了解疣的防护。 难点:各种疣的诊断。

14山东中医药大学中医学专业(5+3一体化、针灸推拿方向)本科阶段分制培养方案

中医学专业(“5+3”一体化)(针灸推拿学) 本科阶段学分制培养方案 专业代码:100501k 一、培养目标与基本要求 (一)总体培养目标 培养适应我国经济社会和中医药事业发展需要的德、智、体全面发展的,比较系统地掌握中医学基础理论和基本知识,掌握必备的现代医学知识,系统掌握针灸推拿专业知识和诊疗技能,具备能胜任各级中医医疗机构、各级综合性医疗机构及教育科研单位的针灸推拿临床、教学、科研工作初步能力的高素质应用型人才。 (二)基本培养要求 1. 知识要求 (1)掌握与中医学相关的人文、社会、自然科学基本知识和科学方法,掌握一定的与专业学习相关的中国传统文化知识,并能用于指导未来的学习和医学实践。 (2)系统地掌握中医学基础理论与基本知识。 (3)系统掌握针灸推拿学基础理论与基本知识。 (4)掌握针灸推拿治疗各种常见病、多发病的临床诊疗知识。 (5)掌握中医药治疗常见病的临床诊疗知识。 (6)系统地掌握西医基础医学与临床医学知识。 (7)熟悉医学心理学、医学伦理学的有关知识。 2. 能力要求 (1)具有熟练运用中医理论进行全面、系统、准确地病情诊察、病史采集、病历书写能力。 (2)具有正确运用中医理法方药对常见病、多发病进行诊疗的能力。 (3)具有熟练掌握经脉循行、腧穴定位及针灸推拿常用手法的能力。 (4)具有熟练运用针灸推拿相关知识对常见病、多发病进行诊疗的能力。 (5)具有运用西医学知识对患者进行诊断和治疗的能力。 (6)具备一定的英语听、说、读、写、译方面的技能,具有较熟练阅读本

专业外文资料的能力和较好的外语交流能力,初步具有从事本专业翻译、研究的业务素质和能力。 (7)具有利用图书馆和计算机网络等现代信息技术研究医学问题及获取新知识与相关信息的能力,达到山东省大学生计算机文化基础考试合格水平。具有较强跟踪本学科发展趋势、自主获取知识和终身学习的信息素养。 (8)具有较强的传承学习、临床研究能力,并有一定的临床教学能力。 3. 素质要求 (1)政治思想素质:热爱社会主义祖国,拥护中国共产党的领导,坚持马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观,具有坚定的理想信念,愿为社会主义现代化建设服务,为人民服务,有为国家富强、民族昌盛而奋斗的志向和强烈的社会责任意识。 (2)职业素质:热爱中医药事业,树立终生学习观念,不断追求卓越。在职业活动中重视医学伦理问题,具有团队合作精神,树立依法工作的法律观念。 (3)人文素质:具有一定的人文社会科学基础知识,了解医学与人文社会科学之间的内在联系,具备大学生应有的文化素质,良好的道德情操和审美情趣。 (4)身心素质:掌握一定的体育和军事基本知识,掌握科学锻炼身体的基本技能,养成良好的体育锻炼和卫生习惯,接受必要的军事训练,达到国家规定的大学生体育健康标准和军事训练合格标准,具备健全的心理和健康的体魄。 二、学制与学位 学制:标准学制8年,修业年限8~11年。 学位:授予医学硕士学位。 三、主干学科与核心课程 (一)主干学科 中医学、针灸推拿学。 (二)核心课程 中医基础理论、中医诊断学、中药学、方剂学、中医内科学、经络腧穴学、刺法灸法学、针灸治疗学、实验针灸学、推拿手法学、推拿功法学、推拿治疗学、小儿推拿学、正常人体解剖学、诊断学基础、西医内科学。 四、课程设置与修读学分 根据本专业特点提出总学分及各环节学分的具体要求,如下:

11山东中医药大学中医学专业本科学分制培养方案

中医学专业本科学分制培养方案 (专业代码:100501K) 一、培养目标与基本要求 (一)总体培养目标 培养适应我国经济社会和中医药事业发展需要的,德、智、体全面发展的,具备良好的人文、科学与职业素养,较为深厚的中国传统文化底蕴,较为系统的中医基础理论与基本知识,较强的中医思维与临床实践能力,较强的传承能力与创新精神;掌握相应的科学方法,具有自主学习和终身学习的能力,最终达到知识、能力、素质协调发展的,能够从事中医医疗以及预防、保健、康复工作的高素质应用型中医人才,并为其将来在中医教育、科研、对外交流、文化传播以及中医药事业管理等方面的工作奠定基础。 (二)基本培养要求 1. 知识要求 (1)掌握相关的自然科学、人文社会科学基本知识和科学方法,掌握具有中国传统文化特色的哲学、文学、史学等基本知识,并能用于指导未来的学习和医疗实践。 (2)掌握中医学基础理论与中医诊断、中药、方剂、针灸、推拿等基本知识。 (3)掌握中医经典理论,了解中医学术思想发展历史和主要学术观点。 (4)掌握中医药治疗各种常见病、多发病的临床诊疗基本知识。 (5)掌握中医养生、保健、康复等基本知识。 (6)掌握必要的基础医学、临床医学基本知识。 (7)掌握必要的药理学知识及临床合理用药原则。 (8)熟悉必要的心理学与医学伦理学知识,了解减缓病痛、改善病情残障及心身康复、生命关怀的有关知识。 (9)熟悉预防医学与全科医学知识,了解常见传染病的发生、发展、传播的基本规律和防治原则,了解中医全科医生的工作任务、方式。

(10)熟悉卫生法规,了解国家有关卫生工作的方针、政策。 2. 能力要求 (1)具有运用中医理论和技术,全面、系统、正确地进行病情诊察、病史采集、病历书写及语言表达的能力。 (2)具有正确运用中医理法方药,针灸、推拿等治疗方法,对常见病、多发病进行辨证论治的能力。 (3)具有运用临床医学知识和技术进行系统体格检查的能力。 (4)具有合理选择现代临床诊疗技术、方法和手段,对常见病、多发病进行初步诊断、治疗的能力。 (5)具有对常见危急重症进行判断以及初步处理的能力。 (6)具有与患者及其家属进行有效沟通的能力,具有与同事及其他卫生保健专业等人员交流沟通、团结协作的能力。 (7)具有对患者和公众进行疾病预防、健康管理等方面知识宣传教育的能力。 (8)具有信息管理能力,能够利用图书资料和计算机数据库、网络等现代信息技术研究医学问题及获取新知识与相关信息。 (9)具有阅读中医药古典医籍以及搜集、整理、分析临床医案和医学相关文献的能力。 (10)具有运用一门外语查阅医学文献和进行交流的能力。 3. 素质要求 (1)具有正确的世界观、人生观和价值观,具有爱国主义、集体主义精神,诚实守信,忠于人民,志愿为人类健康事业而奋斗。 (2)热爱中医事业,积极运用中医药理论、方法与手段,将预防疾病、祛除病痛、关爱患者与维护民众的健康利益作为自己的职业责任。 (3)重视患者的个人信仰、人文背景与价值观念差异。尊重患者及家属,认识到良好的医疗实践取决于医生、患者及家属之间的相互理解和沟通。 (4)尊重生命,重视医学伦理问题。在医疗服务中,贯彻知情同意原则,为患者的隐私保密,公正平等地对待每一位患者。 (5)具有终身学习的观念,具有自我完善意识与不断追求卓越的精神。

西学中中医基础学试题

中医基础理论 一、单选题 1分)下列脏腑中与二便的排泄均有密切关系的是() A)膀胱B)胆C)肺D)肾参考答案: D 2.过逸与瘀血停滞均可出现的病理变化是() A)气机不畅B)阳气不振C)神气衰弱D)变幻多端参考答案: A 3.大肠功能失常,可直接影响() A)肾失气化B)肝失疏泄C)肺失肃降D) 脾失健运参考答案: C 4脏与脏之间主要表现为阴阳水火互济互制关系的是() A)心与肺B)心与肾C)肾与肝D)脾与肾参考答案: B 5.下列哪项属于奇恒之腑() A)胃B)小肠C)三焦D)胆参考答案: D 6.下列何项归属于五行之“土”() A)目B)舌C)口D)鼻参考答案: C 7.湿邪、寒邪的共同致病特征是() A)损伤阳气B)阻遏气机C)粘腻重浊D)凝滞吸引参考答案: A 8.水谷之精的大量丢失,主要是由于() A)肾气虚衰B)脾气虚衰C)元气不足D)心气虚衰参考答案: B 9.脾主运化是指() A)运化水湿B)运化水液C)运化食物和水液D)运化食物参考答案: C 10.《素问·脉要精微论》所说“四变之动,脉与之上下”,主要反映了() A)人体自身的完整性B)人与自然环境的统一性C)人与社会环境的统一性D)辨证 论治参考答案: B 11.人体中最根本、最重要的气是() A)元气B)宗气C)营气D)卫气参考答案: A 12.肺主治节是指() A)肺主气的调节作用B)肺主宣发和肃降的调节作用C)对肺生理功能的高度概括 D)肺协助心调节全身血脉作用参考答案: C 13.逸出脉外的血称为() A)瘀血B)离经之血C)坏血D)以上都不是参考答案: B 14.下列哪项不属于肺气宣发的具体体现() A)排出体内浊气B)输布卫气于体表C)将津液输布全身,外达皮毛D)使全身的血 液会聚于肺参考答案: D 15.由父母遗传的生命物质,称之为() A)先天之精B)后天之精C)肾精D)生殖之精参考答案: A 16.足、手阴经交接于()

《中医诊断学》教学大纲

《中医诊断学》教学大纲 一、课程的性质与任务 课程的性质:中医诊断学是讲授中医诊断的基本理论、基本方法和基本技能的一门实践性很强的课程, 是在学习《中医基础理论》的基础上开设的,是《中药学》、《方剂学》、《中医内科学》、《中医外科学》等后续专业课程的基石,是中医基础理论课与临床课的桥梁, 是临床各科的基础,是中医学的主干课程,是中西医结合、中医骨伤、中药等专业的必修课。高等职业教育中医学、中西医结合、中医骨伤学、中药学专业的毕业生对应的岗位工作群主要是服务基层社区的初级卫生保健工作者及县(市)、乡(镇)级医院的临床执业助理医师。临床医师职业岗位的主要工作任务是诊断与治疗疾病,诊断是基本功,是决定治疗效果的基础,所以本课程对中医学、中西医结合、中医骨伤学、中药学专业学生职业能力培养起着重要支撑作用,在中医学中占有相当重要的地位。为实现面向基层、服务基层的医疗卫生人才的培养奠定理论基础和基本技能支持。通过学习和训练,学生能够理解中医诊断的基本原理和原则,熟练掌握望、闻、问、切四诊的基本技能和八纲、气血、脏腑辨证的基本原理,熟悉证侯辨证的基本思路,能够书写完整的中医病案,为以后从事中医诊疗工作奠定基础。

课程的任务:通过《中医诊断学》课程的学习,学生能收集患者症状、体征和病史等资料,形成完整准确的证名,判断病种,并将疾病的发生发展,病情演变,诊断治疗,防护调摄等情况写成病案。 前导课程:《中医基础理论》 后续课程:《中药学》《方剂学》《中医内科学》《中医妇科学》等。 二、课程培养目标 知识要求:掌握中医四诊的概念、方法和不同症状、体征代表的临床涵义;掌握中医辨证、辨病的原理、内容和临床意义;掌握中医病案的书写内容和方法。 能力要求:熟练掌握望、闻、问、切四诊的基本技能;具备中医临床辨证、辨病诊断思维能力;熟练掌握书写病案的能力。 素质要求: 培养学生具有自我发展,终生学习的观念和能力。具有良好的职业道德、医德医风、对患儿同情、尊重与关爱。健康的心理素质和良好的身体素质。团队协作能力和计划组织协调能力。口头和书面表达能力、人际沟通能力。 三、教学内容及学时安排 本课程共设计了5个知识模块,13个项目,41个学习情境,共63学时。具体安排如下:

中医学基础习题及答案

《中医学基础》试题 一、单项选择题(在四个备选答案中选出一个正确的答案,并将序号填在括号内。) 1. 中医学的基本特点是() A.整体观念和阴阳五行 B.四诊八纲和辨证论治 C.同病异治和异病同治 D.整体观念和辨证论治 2. 中医学“证”的概念是() A.疾病的症状与体征 B.对疾病症状与体征的调查过程 C.对疾病症状与体征的分析过程 D.疾病发展过程中某一阶段的病理概括3.属于“阳中之阳”的时间是()A.上午 B.中午 C.下午 D.前半夜 4. 下列不宜用阴阳的基本概念来概括的是() A.寒与热 B.上与下 C.动与静 D.邪与正 5.五行中具有“润下”特性的是()A.木 B.火 C.土 D.水 6. 五行中,火的特性是() A.曲直 B.炎上 C.润下 D.从革 7.五行中,木的特性是() A. 润下 B. 稼穑 C. 炎上 D. 曲直 8.五脏生理功能的特点是: () A.传化物而不藏, 实而不能满 B.藏精气而不泻, 实而不能满 C .藏精气而不泻,满而不能实 D.传化物而不藏, 满而不能实 9.六腑生理功能的特点是: () A.传化物而不藏, 实而不能满 B. 藏精气而不泻, 实而不能满 C .传化物而不藏,满而不能实 D . 藏精气而不泻, 满而不能实 10. 具有运化水液功能的脏腑是() A. 脾 B. 三焦 C. 肝 D. 肾 11. 藏神的是 ( ) A.心 B.肝 C.脾 D.肺 12. 主统血的是 ( ) A.心 B.肝 C.脾 D.肺 13. 与脾关系密切的是 ( ) A.喜 B.怒 C.思 D.忧 14. “在窍为目”的是 ( ) A.肝 B.心 C.脾 D.肺 15. “受盛之官”指 ( ) A.胆 B.胃 C.小肠 D.大肠 16. “血府”指 ( ) A.脑 B.髓 C.骨 D.脉 17. 朝百脉的是 ( ) A.心 B.肝 C.脾 D.肺 18.“精血同源”指的是 ( )

《推拿手法学》教学大纲

《推拿手法学》教学大纲 推拿手法学是一门基础学科,它以中医学基础理论为指导,通过经络、推拿手法等中医传统疗法,以防治疾病为目标的主干课程之一。它与中医学的各门基础与临床学科有着广泛而密切的联系。但是,需要注意的是,推拿手法有着鲜明的中医学特色,区别于中医外科学,具有鲜明的外治特色;区别于针灸学,具有鲜明的经络外治法特色;区有着很强的实际应用价值。 推拿手法产生于远古时代人类的生产劳动和生活实践,经历了萌芽、形成、发展的曲折历程,要学好推拿手法,就一定要了解推拿的发展过程,了解前辈们所做的贡献,以此来激励我们的学习. 本门课程的教学,要求掌握推拿手法的基本理论和基础知识,学会各种推拿手法的操作技能;使学生能运用中医学知识,以辨证论治原则处理临床各类常见疾病。 本门课程的教学主要为:绪论部分包括推拿手法的形成与发展、推拿手法的特点、分类与推拿手法主要内容、推拿手法的理论基础、推拿手法的学习方法。《推拿手法学》的总学时安排为72学时,其中理论课56学时、自学4学时、见习12学时。教学时除由教师讲授外,应充分运用CAI课件、录像、幻灯、图表等多种手段,自学、讨论等多种形式。并安排临床见习,调动学生学习的主动性和积极性,提高教学效果。在教学中可按照本校教学计划,适当增减教学时数,但一定要达到本大纲规定的推拿手法教学要求。 教学目的要求和内容 第一章推拿简史 [目的要求] 1、了解推拿手法的概念、形成及发展过程。 2、熟悉推拿手法的特点、临床应用范畴。 3、熟悉推拿手法的作用原理。 4、了解推拿手法的分类和学习方法。 [教学方法] 课堂讲授为主。 [教学时数] 4学时。 第二章推拿手法学基本常识 [学习纲要] 推拿手法是学习推拿的前提,为此我们一定要熟悉推拿手法的基本常识,来指导我们推拿临床. 学习要点和难点 1.掌握推拿手法的基本技术要求 2.熟悉推拿的注意事项和推拿介质以及热敷 3.了解推拿的命名与分类 [教学方法] 课堂讲授为主。

中医学基础---第九章 辩证

第九章辩证 辨证就是在中医基础理论指导下,将四诊(望、闻、问、切)所收集的各种症状、体征等临床资料进行分析、综合,对疾病当前的病理本质做出判断,并概括为具体证名的诊断过程。 中医学的辨证方法有多种,都是在长期临床实践中总结而成的。本章重点介绍八纲辨证、气血津液阴阳病辨证、脏腑病辨证、外感病辨证等方法。八纲辨证是各种辨证的纲领,适用于临床各种疾病的辨证;气血津液阴阳病辨证与脏腑病辨证主要应用于内伤杂病;外感病辨证包括六经辨证、卫气营血辨证、三焦辨证等辨证方法。其中六经辨证用于外感病中“伤寒病”的辨证;卫气营血辨证与三焦辨证用于外感病中“温病”的辨证。 第一节八纲辨证 八纲,即阴、阳、表、里、寒、热、虚、实八个辨证的纲领。八纲辨证是指在掌握四诊收集的资料基础上,根据病位的浅深、疾病性质的寒热、正邪斗争的盛衰、疾病类别的阴阳等,运用八纲理论进行分析的辨证方法。 八纲辨证的内容早在《内经》中就有诸多的论述,为八纲辨证的形成和发展奠定了牢固的基础。汉·张机在《伤寒杂病论》中将八纲与脏腑经络有机地结合起来,运用到伤寒病与杂病的诊治中。明·张介宾《景岳全书·传忠录》对八纲作了较全面的论述,他以阴阳为二纲,以表、里、寒、热、虚、实为六变,以二纲统六变,并将其作为辨证的纲领。明·王执中在《伤寒正脉》中亦说:“治病八字,虚、实、阴、阳、表、里、寒、热。八字不分,杀人反掌。”首次运用“八纲”概念的是20世纪50年代出版的祝味菊《伤寒质难》,书云:“所谓八纲者,阴、阳、表、里、寒、热、虚、实是也,古昔医工观察各种疾病之证候,就其性能之不同,归纳于八种纲要,执简驭繁,以应无穷之变。”此后“八纲”被中医界广为接受,成为中医辨证论治的纲领。 八纲辨证是从各种辨证方法的个性中概括出来的共性,是各种辨证的纲领。在诊断疾病过程中,起着执简驭繁、提纲挈领的作用,适用于临床各科。尽管疾病的表现错综复杂,但可用八纲加以归纳和概括。如疾病的类别,可分为阴证与阳证;病位的浅深,可分为表证与里证;疾病的性质,可分为寒证与热证;邪正的盛衰,邪盛为实证,正虚为虚证。运用八纲辨证就能将各种复杂的临床表现,归纳为阴阳、表里、寒热、虚实四对纲领性证候,从而找出疾病的关键,掌握其要领,确定其类型,预决其趋势,为治疗指出方向。其中阴阳两纲又可以概括其他六纲,即表、热、实证为阳证;里、寒、虚证为阴证,故阴阳又是八纲中的总纲。 八纲辨证是互相联系而又不可分割的,如辨表里应与寒、热、虚、实相联系,辨寒热应与表、里、虚、实相联系,辨虚实又应与寒、热、表、里相联系。疾病的变化往往不是单纯的,常常是表里、寒热、虚实夹杂在一起,如表里同病、虚实夹杂、寒热错杂等。在一定的条件下,疾病的阴阳表里寒热虚实证候之间还可以出现相互转化,如表邪入里、里邪透表、寒证转热、热证转寒、实证转虚、因虚致实等。当疾病发展到一定阶段,还可以出现一些与疾病性质相反的假象,如寒热真假、虚实真假等。阴证、阳证也是如此,阴中有阳,阳中有阴,疾病可以由阳入阴,由阴出阳,又可从阳转阴,从阴转阳。因此不仅要掌握各类证候的特点,还要注意其相互间的相兼、夹杂、转化、真假等关系。 一、表里辨证 表里辨证是辨别疾病病位和病势趋向的两个纲领。人体的皮毛、肌腠、经络在外属表;脏腑、气血阴阳、骨髓在内属里。从病势趋向论,病势由表入里是病渐加重,由里出表是病

《推拿手法学》教学大纲.doc

《推拿手法学》教学大纲推拿手法学是一门基础学科,它以中医学基础理论为指导,通过经络、推拿手法等中医传统疗法,以防治疾病为目标的主干课程之一。它与中医学的各门基础与临床学科有着广泛而密切的联系。但是,需要注意的是,推拿手法有着鲜明的中医学特色,区别于中医外科学,具有鲜明的外治特色;区别于针灸学,具有鲜明的经络外治法特色;区有着很强的实际应用价值。推拿手法产生于远古时代人类的生产劳动和生活实践,经历了萌芽、形成、发展的曲折历程,要学好推拿手法,就一定要了解推拿的发展过程,了解前辈们所做的贡献,以此来激励我们的学习. 本门课程的教学,要求掌握推拿手法的基本理论和基础知识,学会各种推拿手法的操作技能;使学生能运用中医学知识,以辨证论治原则处理临床各类常见疾病。本门课程的教学主要为:绪论部分包括推拿手法的形成与发展、推拿手法的特点、分类与推拿手法主要内容、推拿手法的理论基础、推拿手法的学习方法。《推拿手法学》的总学时安排为72学时,其中理论课56学时、自学4学时、见习12学时。教学时除由教师讲授外,应充分运用CAI课件、录像、幻灯、图表等多种手段,自学、讨论等多种形式。并安排临床见习,调动学生学习的主动性和积极

性,提高教学效果。在教学中可按照本校教学计划,适当增减教学时数,但一定要达到本大纲规定的推拿手法教学要求。教学目的要求和内容第一章推拿简史[目的要求] 1、了解推拿手法的概念、形成及发展过程。2、熟悉推拿手法的特点、临床应用范畴。3、熟悉推拿手法的作用原理。4、了解推拿手法的分类和学习方法。[教学方法] 课堂讲授为主。[教学时数] 4学时。第二章推拿手法学基本常识[学习纲要] 推拿手法是学习推拿的前提,为此我们一定要熟悉推拿手法的基本常识,来指导我们推拿临床. 学习要点和难点 1.掌握推拿手法的基本技术要求 2.熟悉推拿的注意事项和推拿介质以及热敷3.了解推拿的命名与分类 [教学方法] 课堂讲授为主。 [教学时数] 6学时。第三章推拿练功 [学习纲要] 推拿练功是成为一名合格推拿医生的基础.推拿练功的主要目的是提高推拿医生的身体素质和专业技能,包括基本的指力、臂力和腰腿部力量,以及对力的体验、把握和运用。在方法上,尤其重视肌肉等长收缩的训练,因为这种肌肉运动形式所产生的力,更适宜于手法运用的需要,习惯上称之为"霸力"。同时,由于这些锻炼方法还具有一定的医疗保健作用,所以常常有选择地应用于临床治疗。本章仅介绍"易筋经"和"少林内功"两种方法. [学习要点、难点内容] (一)要掌握推拿练功的预备,动作,要领。(二)要

贵阳中医学院中医英语教学大纲及考试要求

贵阳中医学院《中医英语》教学大纲及考试要求 课程编号:05.012.0.1 课程名称:中医英语 Traditional Chinese Medical English 开课(二级)学院:外语教学中心 课程性质:限选课 学分:3.5 学时:49 前期课程: 授课对象:中医药类各专业(本科) 考核方式:考试 课程基本要求(或课程简介): 本课程是以中医学专业知识和普通英语为基础的专业英语课。课程基本内容包括题材涉及中医学史及阴阳、五行、藏象(五脏、六腑)、经络学说,病因学,四诊,八纲等内容的英语文章和中医英语翻译的基本方法。旨在使学生逐步具备运用英语进行本专业的学习、研究与国际交流的能力。 The course is a specialized one based on common English and traditional Chinese medicine (TCM). It’s main contents include two parts. The first part is on the English texts of lessons about history of TCM, the theories of yin-yang, five phases, visceral manifestations (including the yin and yang organs), and meridians, as well as the etiology, four examinations and eight principles. The second part is on the Chinese-English & English-Chinese translating methods of the terms and texts of TCM. The purpose of the course is to train the students to study TCM and to be engaged in international TCM exchange in English. 大纲内容: 一、前言 [课程目的] 本课程是以中医学专业知识和普通英语为基础的专业英语课。旨在使学生逐步具备运用英语进行本专业的学习、研究与国际交流的能力。 【教学要求】 1.专业术语:掌握本课程所涉及的约200个中医基本专业术语的英语表达法; 2.语法:能将所学的语法知识自觉地、较熟练地运用于中医英语的阅读及翻译实践中; 3.阅读能力:掌握并能运用各项阅读技能(如概括中心思想,猜词悟意,预见,推理和推论等),具有语篇水平上的分析能力。能顺利地阅读与课文深浅程度相当的中医英语文章,理解正确,阅读速度达到60-70词/分钟; 4.翻译与写作能力: (1) 笔译句子或短文:在1小时内将200词左右的中医英文文章准确、通顺地译成规范汉语;将200字左右的与课程内容相关的中文句子译成基本合乎中医英语翻译规范、无重大语言错误的英文; (2) 能借助词典将本专业的资料进行汉英互译:英译汉速度每小时不低于300个英文词,

西学中中医基础学试题

中医基础理论 、单选题 1(2.0 分)下列脏腑中与二便的排泄均有密切关系的是() A)膀胱B)胆C)肺D)肾参考答案:D 2. 过逸与瘀血停滞均可出现的病理变化是() A)气机不畅B)阳气不振C/申气衰弱D)变幻多端参考答案:A 3. 大肠功能失常,可直接影响() A)肾失气化B)肝失疏泄C)肺失肃降D)脾失健运参考答案:C 4 脏与脏之间主要表现为阴阳水火互济互制关系的是() A)心与肺B)心与肾C)肾与肝D)脾与肾参考答案:B 5. 下列哪项属于奇恒之腑() A)胃B)小肠C三焦D)胆参考答案:D 6. 下列何项归属于五行之“土”?() A)目B)舌C)口D)鼻参考答案:C 7. 湿邪、寒邪的共同致病特征是() A)损伤阳气B)阻遏气机C)粘腻重浊D)凝滞吸引参考答案:A 8. 水谷之精的大量丢失,主要是由于() A)肾气虚衰B)脾气虚衰C)元气不足D)心气虚衰参考答案:B 9. 脾主运化是指() A)运化水湿B)运化水液C)运化食物和水液D)运化食物参考答案:C 10. 《素问?脉要精微论》所说“四变之动,脉与之上下”,主要反映了() A)人体自身的完整性B)人与自然环境的统一性C人与社会环境的统一性D)辨证论治参考答案:B 11. 人体中最根本、最重要的气是() A)元气B)宗气C营气D)卫气参考答案:A 12. 肺主治节是指() A)肺主气的调节作用B)肺主宣发和肃降的调节作用C对肺生理功能的高度概括D)肺协助心调节全身血脉作用参考答案:C 13. 逸出脉外的血称为() A)瘀血B)离经之血C)坏血D)以上都不是参考答案:B 14. 下列哪项不属于肺气宣发的具体体现() A)排出体内浊气B)输布卫气于体表C)将津液输布全身,外达皮毛D)使全身的血液会聚于肺参考答案:D 15. 由父母遗传的生命物质,称之为() A)先天之精B)后天之精C)肾精D)生殖之精参考答案:A 16. 足、手阴经交接于() A)头B)胸C)腹D)手参考答案:B

(中医外科学)教学大纲

(中医外科学)教学大纲 21世纪课程教材、全国高等中医药院校教材(供川北医学院中西医临床医学专业用) 中西医临床教研室何德才执笔 中医外科学教学大纲

1. 辨疮疡阴阳属性可从下述各 条辨别: ①发病的缓急;②病位的深浅; ③皮肤的颜色;④皮肤的温度; ⑤肿胀形势;⑥肿胀的范围;⑦ 肿块的硬度;⑧疼痛的性质;⑨ 脓液的稀稠;⑩病程的长短; 2. 辨肿: (1) 以肿的性质来辨热、寒、风、 湿、痰、气、瘀血、 脓肿、实肿、 虚肿的临床特点。(2)以其病位 和形色来辨肿的不同表现。 3. 辨肿块、结节 从大小、形态、质地、活动度、 位置、界限、疼痛及生长速度等 辨肿块、结节的特点。 4. 辨痛 (1)以疼痛缘故来辨有热、寒、 风、气、湿、痰、化脓、瘀血痛 等(2)以疼痛发作情况来辨有卒 痛、阵发痛、持续 痛。(3)以疼 痛性质来辨有刺痛、灼痛、裂痛、 钝痛、酸痛、胀痛、绞痛、啄痛、 抽掣痛等。(4)疼痛与肿临证中 可结合起来辨证。 5. 辨麻木 麻木是由于气血不运或毒邪炽 盛,以致经脉阻塞而成。由于病 因不同,麻木的情况亦有差异。 6. 辨脓 脓乃火热蒸酿腐肉而成,气血所 化,疮疡出脓是正气载毒外出的 现象。 (1) 辨成脓特点。 (2) 辨成脓的方法有:按触法、 透光法、点压法、穿刺法及 B 超等。 (3) 辨脓的部位深浅。 (4) 辨脓的形质、色泽、气味。 7. 辨溃疡 (1)辨溃疡的色泽有阳证溃疡、 阴证溃疡、疔疮走黄、有头疽虚 陷。(2)溃疡的形态有化脓性溃 疡、压迫性溃疡、 岩性溃疡、疮 痨性溃疡、梅毒性溃疡等。 实验:辨脓的操作方法 第 五章 第六 章 讲授 熟悉外科疾病的辨病程序,提高临床辨病水 实验 平。 掌握外科疾病阴证阳证的辨证方法。 掌握外科疾病阴证阳证的辨证方法。 掌握外科疾病上、中、下三部的辨证方法。 了解十二经络气血多少与外科疾病的关系。 掌握肿、痛、痒、脓、麻木以及肿块、结节、 溃疡、出血的辨证特点。

《中医学基础)习题与答案

《中医学基础》试卷 一、单项选择题(在四个备选答案中选出一个正确的答案,并将序号填在括号内。) 1. 中医学的基本特点是() A.整体观念和阴阳五行 B.四诊八纲和辨证论治 C.同病异治和异病同治 D.整体观念和辨证论治 2. 中医学“证”的概念是() A.疾病的症状与体征 B.对疾病症状与体征的调查过程 C.对疾病症状与体征的分析过程 D.疾病发展过程中某一阶段的病理概括3.属于“阳中之阳”的时间是() A.上午 B.中午 C.下午 D.前半夜 4. 下列不宜用阴阳的基本概念来概括的是() A.寒与热 B.上与下 C.动与静 D.邪与正 5.五行中具有“润下”特性的是() A.木 B.火 C.土 D.水 6. 五行中,火的特性是() A.曲直 B.炎上 C.润下 D.从革 7.五行中,木的特性是() A. 润下 B. 稼穑 C. 炎上 D. 曲直 8.五脏生理功能的特点是: () A.传化物而不藏, 实而不能满 B.藏精气而不泻, 实而不能满 C .藏精气而不泻,满而不能实 D.传化物而不藏, 满而不能实 9.六腑生理功能的特点是: () A.传化物而不藏, 实而不能满 B. 藏精气而不泻, 实而不能满 C .传化物而不藏,满而不能实 D . 藏精气而不泻, 满而不能实 10. 具有运化水液功能的脏腑是() A. 脾 B. 三焦 C. 肝 D. 肾 11. 藏神的是 ( ) A.心 B.肝 C.脾 D.肺 12. 主统血的是 ( ) A.心 B.肝 C.脾 D.肺 13. 与脾关系密切的是 ( ) A.喜 B.怒 C.思 D.忧 14. “在窍为目”的是 ( ) A.肝 B.心 C.脾 D.肺 15. “受盛之官”指 ( ) A.胆 B.胃 C.小肠 D.大肠 16. “血府”指 ( ) A.脑 B.髓 C.骨 D.脉 17. 朝百脉的是 ( ) A.心 B.肝 C.脾 D.肺 18.“精血同源”指的是 ( ) A.心肺关系 B.肺肝关系 C.肝脾关系 D.肝肾关系

《中医外科学》教学大纲

《中医外科学》教学大纲 (供中医类、中西医结合等专业用) 前言 中医外科学是祖国医学研究人体外部疾病的一门临床学科,其具有独特的理论体系,和诸多验之有效内外治法。 本门课程的教学目的是通过课堂和临床教学,使学生系统的掌握中医外科学的基础理论和常见病的辨证论治规律:熟悉中医外科的主要内治法、外治法和操作技能,了解一些疑难病症的诊断与辨证原则. 本教学大纲分总论和各论两个部分. 总论部分介绍中医外科的基本理论、基本知识、基本操作法,使学生对中医外科有一个概略的认识.各论以病分章论节,按中医外科传统分类法分九章,每章前的短文概括文章疾病的通性,每节一病,分概说、病因病机、诊断、鉴别诊断、辨证论治、其他疗法、预防与调摄。 学时分配共计:72学时。 本教材的实施的课堂讲授为主,结合多媒体教学,遵循教学大纲的教要求,突出重点,合理分配,针对中医类、中西医结合等专业特点,既对中医外科常见病多发病的诊治给予论述,同时对某些疑难病症的现代研究有所了解。教学中重视理论联系实际,为临床实习打下基础。 教学目的要求和内容 上篇总论 第一章中医外科学发展概况 【目的要求】 了解中医外科学的发展史及在历史上对人民健康的伟大贡献,进一步巩固学习中医外科学的专业思想。 【教学内容】 了解历代名医、主要贡献、学术流派及创造发明等突出事例。 【教学方法】 课堂讲授,配合多媒体 第二章中医外科学范围、疾病命名及基本术语 【目的要求】 一、掌握中医外科的范围。 二、掌握疾病的命名原则。 三、了解中医外科的基本术语。

【教学内容】 一、中医外科具有特定的治疗范围,包括疮疡、乳房疾病、瘿、瘤、岩、皮肤及性传播疾病、肛门直肠疾病、泌尿男性前阴病、外伤性疾病与周围血管疾病等。 二、疾病命名有十种方法,以部位、穴位、脏腑、病因、症状、形态、颜色、疾病特性、范围大小、传染性来命名。 三、基本术语主要为疮疡类的常见术语。 【教学方法】 课堂讲授,配合多媒体。 第三章中医外科疾病的病因病机 【目的要求】 一、掌握外科疾病致病因素。 二、熟悉外科疾病发病机理。 三、正确理解气血、脏腑、经络与外科疾病发生发展及其预后的关系。 【教学内容】 一、致病因素:外感六淫、情志内伤、饮食不节、外来伤害、劳伤虚损、感受特殊之毒、痰饮瘀血。 二、发病机理:邪正盛衰、气血凝滞、经络阻塞、脏腑失和。 【教学方法】 课堂讲授。 第四章中医外科疾病辨证 【目的要求】 一、正确理解对中医外科疾病进行辨病与辨证相结合的重要性。 二、掌握中医外科疾病局部症状的四诊检查要点。掌握阴证、阳症,辨肿、痛、脓、溃疡等的方法。 三、熟悉辨皮疹、痒、出血、善恶顺逆等的方法。 【教学内容】 一、辨病与辨证,是中医学从不同角度对疾病本质进行认识的方法。 二、四诊在外科中的应用 1.望诊 1)望局部病变:望部位、望形色 2)望神色形态:望精神、望面色、望形态 3)望舌:望舌质、望舌苔

《中医儿科学》教学大纲

《中医儿科学》课程教学大纲 一、课程介绍 (一)课程目标及地位 课程概述包括如下内容: 1.该课程设置的主要目的(依据就业岗位需要阐述); 中医儿科学为中医专业学生进入临床前获得专科知识,培养出高素质中医专科人才。 2.该课程在整个专业课程体系中的地位; 中医儿科学是一门研究小儿生长发育规律、小儿保健、疾病防治和护理,以促进小儿身心健康的学科。本课程属必修课程,课程的类别属专业课程,本课程与中医内科学、中医外科学、中医妇科学及中医骨伤学等,组成中医临床学科的重要组成部分。 3.该课程在专业学习目标中的作用以及该课程与前后课程的联系。 中医儿科学是一门理论与实践相结合的学科,须在前期学习了《中医基础理论》、《中医诊断学》、《方剂学》、《伤寒论》、《温病条辨》等中医的基础理论后方可教学。 (二)教学基本要求 1.思想道德与职业素质目标 通过该课程的学习,使学生在今后的临床实践中能够具备良好的沟通和协调能力,团队的协作精神,诚实守信的品格,仔细认真的工作态度,具有社会责任感等能力。 2.知识目标 通过本学科的教学,使学生掌握中医儿科学的基础理论知识,掌握儿科常见病、传染病及新生儿疾病等的诊断、辩证分析、治疗方药;熟悉疑难疾病的诊断分析思路;了解危重病的抢救及治疗方法;了解现代儿科学的一些新进展;为今后的临床工作打下坚实的理论基础。 3.技能目标 1)专业能力: 通过本学科的学习,使学生熟悉儿科常见病的病因病机、发病机制、辩证分析、常用方药。 2)方法能力: 通过本学科的学习,使学生掌握儿科常见疾病的诊断分析思路,中医辨证论治及西医治疗方法,了解危重病的抢救及治疗方法。 (三)课程的重点和难点 本课程的讲授一般安排在第七个学期,本课程重点是使学生了解儿童不同于成人的生理病理特点,继而理解儿科疾病的特点。通过学习使学生重点掌握儿科临床常见的肺系、脾系等疾病的诊治, 培养学生的仁爱精神和细致严谨的工作作风。难点是小儿液体疗法。重点章节是第四章、第六章、第七章、第八章、第九章、第十一章。难点章节是第五章。 (四)课程教学方法与手段 《中医儿科学》教学以课堂讲授教学法为主,在教学中要多开展以学生为本的教学活动。在加强基础训练的同时,采用分组讨论式、案例式的教学方法,充分调动学生积极性,激发学生想象力及创新力,最大限度地让学生主动参与其中。根据不同疾病的特点,选择相应的教学方法。 (五)教学时数分配表

中医学基础总结

绪论 一、中医学:是指以中医药理论与实践经验为主体,研究人类生命中健康与疾病转化规律及其预防、诊断、治疗、康复和保健的综合性学科。 二、中医学“四大经典” 1、《黄帝经》:我国第一部中医学经典著作,奠定了中医理论的基础。包括《素问》《灵枢》两部分。 2、《难经》:可作为《经》的辅翼,充实了《经》的容。 3、《伤寒杂病论》:创立了辨证论治的理论体系。 4、《神农本草经》—是我国现存最早的药物学专著。提出了“四气五味”的药性理论,明确了“治寒以热药,治热以寒药”的用药原则等。 一、中医学理论体系的基本特点 中医学理论体系的基本特点为整体观念、辨证论治和恒动观念。 (一)、整体观念 1、概念:整体观念是中医学关于人体自身的完整性及人与自然、社会环境统一性的认识。 2、人体是一个有机的整体,包括人体形体结构的整体性、生理上的整体性、病理上的整体性和诊治上的整体性。 3、人与自然环境的统一性,包括季节气候对人体的影响、昼夜晨昏对人体的影响、地理区域对人体的影响和社会环境对人体的影响。 (二)、恒动观念:恒动,就是不停顿的运动、变化和发展。恒动观念是指在分析研究生命健康和疾病等医学问题时,应持有运动、变化和发展的观点,而不可拘泥于一成不变的、静止的、僵化的观点。

(三)、辨证论治 1 、概念:辨证—所谓“辨”,有审辨,甄别等意思。辩证是在中医学理论的指导下,对望,闻,问,切四诊所收集的各种临床资料进行分析,综合,从而对疾病现阶段的病因,病位,病及邪正关系等情况作出判断,并概括为某种证的思维过程。论治—又叫施治,是根据辨证的结果,选择和确定相应治疗原则和治疗方法的过程。即在辨证后,针对病情本质,给予恰当正确的治疗用药。 2、病:即疾病,是致病邪气作用于人体,人体正气与之抗争而引起的脏腑官窍损伤、生理功能失常或心理活动障碍的一个完整的病变过程,反应了某一种疾病全过程的总体属性、特征和本质。(强调整个过程) 3、症:中医学中的症状和体征可统称症状,简称“症”(强调某个点) 4、证:是对疾病发展过程中所处的一定阶段的病因,病位,病性以及邪正关系等所做的病理性概括。 6、异病同治:在不同的疾病中,出现相同的或相近的病理变化,即出现相同或相似的证。根据辨证论治的原则,治法也相同 7、同病异治:同一疾病在疾病发展过程中出现了不同的病机,用不同的治法进行治疗。 第一章 (一)、阴阳学说 1、阴阳学说:是研究阴阳的涵及其运动变化规律,用以阐释宇宙万物万象的发 生、发展和变化的古代哲学理论。 2、基本观念:世界是物质的,宇宙万物在阴阳二气的相互作用下发生、发展和 变化。