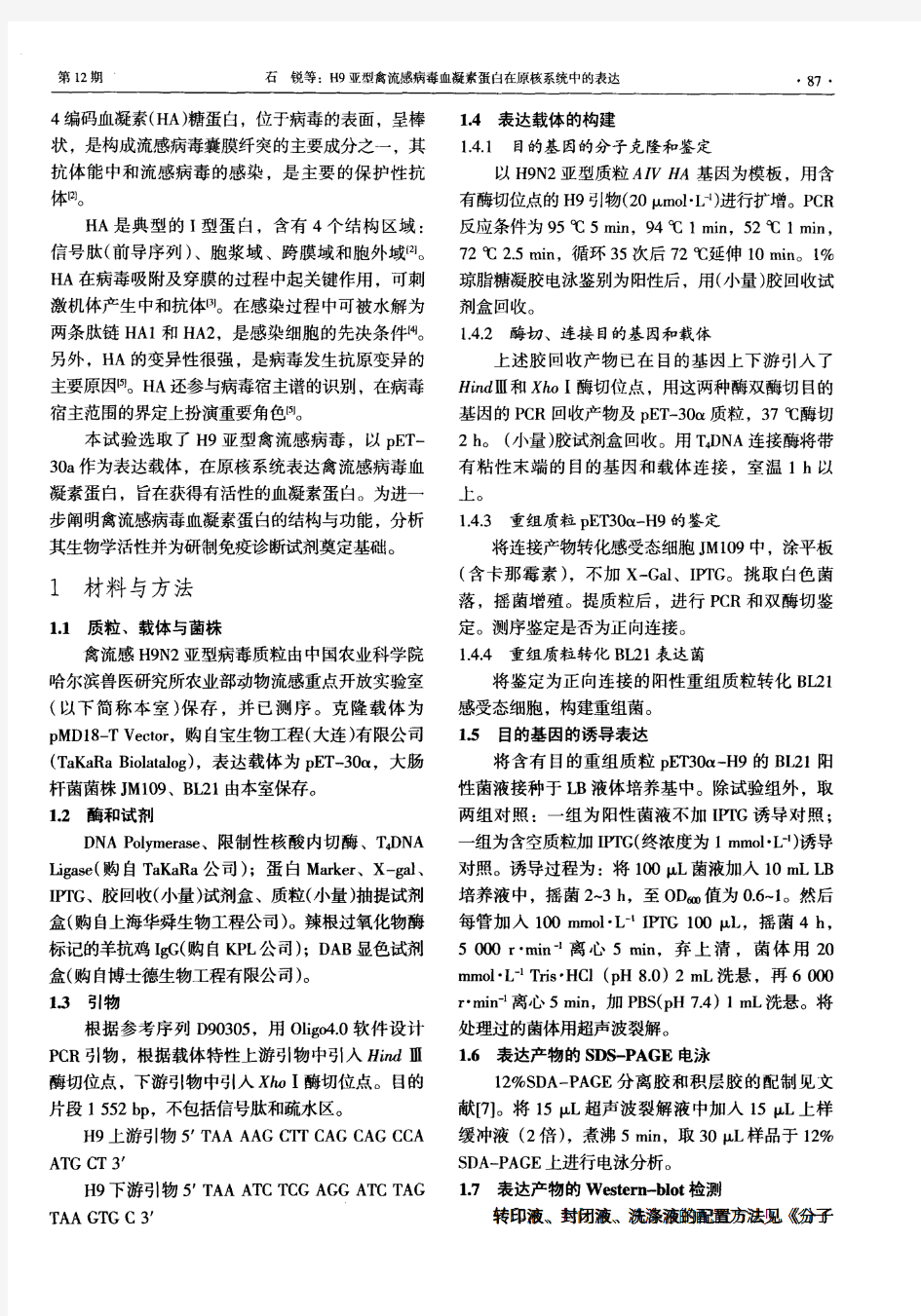

H9亚型禽流感病毒血凝素蛋白在原核系统中的表达

麻疹诊断标准

麻疹诊断标准 麻疹(Measles)是由麻疹病毒(Measles uirus)引起的病毒感染性传染病,在我国法定的传染病中属于乙类传染病。其主要的临床表现有发热、咳嗽、流涕等卡他症状及眼结合膜炎,特征性表现为口腔麻疹黏膜斑(Koplik spots)及皮肤斑丘疹。 [病原学] 麻诊病毒属于副粘液病毒(Paramyxouirus)科、麻疹病毒属,只有一个血清型。麻疹病毒在体外抵抗力较弱。对热、紫外线及一般消毒剂敏感,56℃30分钟即可灭活。但对寒冷及干燥环境有较强的抵抗力,室温下可存活数天,-70℃可存活数年。 [流行病学] (一)传染源 人是麻疹病毒的唯一宿主,因此麻疹患者是唯一的传染源。急性期的患者是最重要的传染源,发病前2天至出疹后5天内均具有传染性,前驱期传染性最强。出疹后逐渐减低,疹退时已无传染性。 (二)传播途径 经呼吸道飞沫传播是主要的传播途径。密切接触者亦可经污染病毒的手传播,通过第三者或衣物间接传播很少见。(三)人群易感性 人类对麻疹病毒普遍易感,易感者接触患者后90%以上均可发病,病后可获得持久免疫力。6个月以内婴儿因可从母体获得抗体很少患病,该病主要在6个月至5岁小儿间流行。 (四)流行特征

麻疹是一种传染性很强的传染病,发病季节以冬、春季为多见,但全年均可发生。 [发病原理与病理变化] 麻疹疯毒经空气飞沫到达上呼吸道或眼结合膜,在局部上皮细胞内复制。并从原发病灶处侵入局部淋巴组织,病毒迅速大量复制后入血,于感染后第2-3天引起第一次病毒血症。随后病毒进入全身单核。吞噬细胞系统并进行大量增殖。感染后第5~7天,大量复制后的病毒再次侵入血流,形成第二次病毒血症。病毒随血流播散至全身各组织器官,主要部位有呼吸道、眼结合膜、口咽部、皮肤、胃肠道等,此时引起一系列临床表现。在病程第l5天以后,由于机体特异性免疫应答清除病毒,临床进入恢复期。麻疹的病理改变以呼吸道病变最显著,肠道黏膜病变相对较轻。并发脑炎时脑组织可出现充血、水肿、点状出血或脱髓鞘病变。 [临床表现] 潜伏期为6~21天。平均为10天左右。接种过麻疹疫苗者可延长至3~4周。 (一)典型麻疹 典型麻疹临床过程可分为以下三期: 1、前驱期从发热到出疹为前驱期,一般持续3~4天。此期主要为上呼吸道及眼结合膜炎症所致的卡他症状,表现为急性起病。发热、咳嗽、流涕、流泪,眼结合膜充血、畏光、咽痛、全身乏力等。部分年长儿童可诉头痛,婴幼儿可出现胃肠道症状如呕吐、腹泻等。在病程2~3天,约90%以上患者口腔可出现麻疹黏膜斑(科氏斑),它是麻疹前驱期的特征性体征,具有诊断价值。科氏斑位于双侧第二

麻 疹

麻疹 麻疹(measles)是由麻疹病毒(Measlesuirus)引起的急性呼吸道传染病,主要的临床表现有发热、咳嗽、流涕、眼结合膜炎、口腔麻疹黏膜斑(Koplikspots)及皮肤斑丘疹。自从婴幼儿广泛接种麻疹减毒活疫苗以来,该病的流行已基本得到了控制。 【病原学】 麻疹病毒属于副黏病毒科(Paramyxovirus)麻疹病毒属,只有一个血清型,与其他副黏液病毒不同之处是该病毒无特殊的神经氨酸酶。电镜下病毒呈球状或丝状,直径150~200nm,中心为单链RNA,其基因组有16000个核苷酸,外有脂蛋白包膜,包膜有3种结构蛋白。其中血凝索(hemagglutinin,H)是表面主要蛋白,能够识别靶细胞受体,促进病毒黏附于宿主细胞;融合蛋白(fUSIONprotein,F)在病毒扩散时使病毒细胞与宿主细胞融合;基质蛋白(matrixprotein,M)与组合病毒成分及病毒繁殖有关。麻疹病毒体外抵抗力弱,对热、紫外线及一般消毒剂敏感,56℃30分钟即可灭活。但耐寒及耐干燥,室温下可存活数日,-70℃可保存活数年。 【流行病学】 (一)传染源 人为麻疹病毒唯一宿主,因此病人是唯一的传染源。急性患者为最重要传染源,无症状带病毒者和隐性感染者较少,传染性也较低。发病前2天至出疹后5天内均具有传染性,前驱期传染性最强,出疹后逐渐减低,疹消退时已无传染性。传染期患者口、鼻、咽、眼结合膜分泌物均含有病毒,恢复期不带病毒。 (二)传播途径 经呼吸道飞沫传播。病人咳嗽、打喷嚏时,病毒随排出的飞沫经口、咽、鼻部或眼结合膜侵入易感者。密切接触者亦可经污染病毒的手传播,通过第三者或衣物间接传播甚少见。 (三)人群易感性 人类普遍易感,易感者接触患者后90%以上发病,病后可获持久免疫力。6个月内婴儿因从母体获得抗体很少患病,该病主要在6个月至5岁小儿间流行。目前成人麻疹病例的报道越来越多,甚至在局部地区有小的流行。其主要原因为幼时接种过麻疹疫苗,以后未再复种,使体内抗体的水平降低而成为易感者。 (四)流行特征 麻疹是一种传染性很强的传染病,发病季节以冬春季为多,但全年均可发生。20世纪前50年,世界各地均有麻疹流行。60年代麻疹疫苗问世以来,普遍接种疫苗的国家发病率已大大下降。我国自普遍接种麻疹疫苗以来,麻疹流行得到了有效控制。 【发病机制与病理解剖】 麻疹病毒经飞沫到达易感者的呼吸道、口咽部或眼结合膜,在上皮细胞内复制,并从原发灶侵入局部淋巴组织,繁殖后入血,于感染后第2~3天引起第一次病毒血症。病毒随后进入全身单核一巨噬细胞系统中增殖。感染后第5~7天,大量复制后的病毒再次侵入血流,形成第二次病毒血症。病毒由血白细胞携带播散至全身各组织器官,主要部位有呼吸道、眼结合膜、口咽部、皮肤、胃肠道等,此时出现一系列临床表现。约病程第15天以后,由于机体特异性免疫应答,致病毒被清除,临床进入恢复期。感染麻疹病毒后,人体可产生补体结合抗体、血凝抑制抗体及中和抗体,前者为IgM,表示新近感染,后二者为IgG,表示对

我国感染H7N9禽流感流行病学特征

我国感染H7N9禽流感流行病学特征 医脉通2014-02-20发表评论分享 文献标题:Epidemiology of human infections with avian influenza A(H7N9) virus in China.文献来源:N Engl J Med 2014 Feb 370 6 :520-32 从2013年2月至2014年1月21日,H7N9病毒感染确诊病例已超过200例,其中2013年12月1日以后持续发病的H7N9确诊病例已超过65例。2014年2月6日,NEJM 发表了中国疾病预防控制中心冯子健教授等关于我国人感染H7N9禽流感病毒的流行病学特征研究论文。 2013年2月到3月间,我国确诊了第1例人感染H7N9禽流感病毒病例。本研究对每个确诊的H7N9病毒感染病例进行实地调查所获得的数据进行了分析,并描述了2013年12月1日之前确诊的H7N9病例的流行病学特征。 确诊病例采用RT-PCR、病毒分离或血清学检测等手段确定H7N9病毒的存在。获取确诊患者的人口学特征、接触史、病情时间轴等相关信息。对有疾病症状的密切接触者监测7天,并采集有症状进展的密切接触者的咽拭子标本,通过RT -PCR检测是否存在H7N9病毒。 研究结果表明,在确诊为H7N9病毒感染的139例患者中,中位年龄为61岁(年龄范围为2岁-91岁),71%患者为男性,73%患者为城镇居民。确诊病例分布在我国的12个地区。9人为家禽从业人员,在可获得信息的131名患者中,82%有包括鸡类在内的活禽接触史。 共有137人(99%)住院治疗,其中125人(90%)患有肺炎或呼吸衰竭,现有数据的103名患者中有65名(63%)入住重症监护室。47人(34%)在疾病期的中位时间21天后院内死亡,88人出院,2例重症患者仍住院接受治疗,2例患者未入院接受治疗。 在4个家庭聚集性病例中,不能排除H7N9病毒人传人。除聚集性病例中的二代病例外,2675名患者密切接触者完成了监测,其中28名进展为呼吸道症状(1%),所有接触者的H7N9病毒呈阴性。 我国139例H7N9病毒感染确诊病例的流行病学特点 研究发现 1.139例确诊病例分布在10个省和2个直辖市,主要在华东地区。大多数H7N9病毒感染确诊病例特征为:年龄较大(平均年龄61岁)、男性(71%)、城镇居民(73%)。

副黏病毒属麻疹病毒科

副黏病毒科 1、麻疹病毒属 “病原学特征”、 “临床症状”、 典型麻疹可分以下四期: 1、潜伏期一般为10~14天,亦有短至1周左右。在潜伏期内可有轻度体温上升。 2、前驱期也称发疹前期,一般为3~4天。这一期的主要表现类似上呼吸道感染症状:①发热,见于所有病例,多为中度以上发热;②咳嗽、流涕、流泪、咽部充血等卡他症状,以眼症状突出,结膜发炎、眼睑水肿、眼泪增多、畏光、下眼睑边缘有一条明显充血横线(Stimson线),对诊断麻疹极有帮助。③Koplik 斑,在发疹前24~48小时出现,为直径约1.0mm灰白色小点,外有红色晕圈,开始仅见于对着下臼齿的颊粘膜上,但在一天内很快增多,可累及整个颊粘膜并蔓延至唇部粘膜,粘膜疹在皮疹出现后即逐渐消失可留有暗红色小点;④偶见皮肤荨麻疹,隐约斑疹或猩红热样皮疹,在出现典型皮疹时消失;⑤部分病例可有一些非特异症状,如全身不适、食欲减退、精神不振等。婴儿可有消化系统症状。幼儿常有呕吐、腹泻,在软腭、硬腭弓出现红色细小内疹。第2~3日可于双侧近臼齿颊粘膜处出现细砂样灰白色小点,绕以红晕,称麻疹粘膜斑,为本病早期特征,也可见于下唇内侧及牙龈粘膜,偶见于上腭,一般维持16~18小时,有时1~2日,多于出疹后1~2日内消失。 3、出疹期多在发热后3~4天出现皮疹。体温可突然升高至40~40.5℃,皮疹开始为稀疏不规则的红色斑丘疹,疹间皮肤正常,始见于耳后、颈部、沿着发际边缘,24小时内向下发展,遍及面部、躯干及上肢,第3天皮疹累及下肢及足部,病情严重者皮疹常融合,皮肤水肿,面部浮肿变形。大部分皮疹压之褪色,但亦有出现瘀点者。全身有淋巴结肿大和脾肿大,并持续几周,肠系膜淋巴结肿可引起腹痛、腹泻和呕吐。阑尾粘膜的麻疹病理改变可引起阑尾炎症状。疾病极期特别是高热时常有谵妄、激惹及嗜睡状态,多为一过性,热退后消失,与以后中枢神经系统合并症无关。此期肺部有湿性罗音,X线检查可见肺纹理增多。 4、恢复期出疹3~4天后皮疹开始消退,消退顺序与出疹时相同;在无合并症发生的情况下,食欲、精神等其他症状也随之好转。疹退后,皮肤留有糠麸状脱屑及棕色色素沉着,7~10天痊愈。 “实验室检测”、 (一)麻疹病毒的分离与鉴定 麻疹病毒可以用前驱期、出疹期及疹后期患者体内分离出来,由于病毒分离的成功率非常低,这种方法不能作为麻疹实验室诊断的首选方法。B95-8细胞可作为临床标本中麻疹病毒分离的备选材料。病毒引起的CPE具有合胞体特性,提示分离的病毒由融合蛋白,根据这种结果,结合临床特征,可以判断这种病毒是麻疹病毒。 从麻疹患者分离到的副黏病毒可以用电子显微镜直接看到,但由于所有副黏病毒属程苑形态类似,这种检查不能做出精确的诊断,麻疹病毒感染的细胞具有多核,许多感染细胞可融合在一起,这样的融合细胞是麻疹的病理特征,鼻咽洗液中细胞或外周血单核细胞若具有这种特征细胞,可视为是麻疹病毒感染的指征。

脑核蛋白抽提

Brain Nuclear Extracts (2/97, AG; modified from David Frank) Lysis Procedure 1. Place small piece of frozen ctx (approx one hemisphere of E18 Ctx) in 1 ml PBS lysis buffer. 2. Homogenize with dounce homogenizer (5 strokes with A, 5 strokes with B). 3. Transfer homogenate to eppendorff tube. Spin at 4 C for 5 mins. 4. Discard supernatant, resuspend pellet (nuclei) in 1 ml Extraction Lysis Buffer. 5. Sonicate nuclei with two 15 sec bursts. 6. Spin at 4 C for 15 mins. 7. Recover supernatant and transfer to new tube. 8. Quantify protein concentration by Bradford Assay. Label tubes and freeze at -70 C. 9. To run lysate in gel, suspend required amount in 2X SDS sample buffer (50 μl) with b-mercapto-ethanol, boil, cool on ice, and load. Note: To make whole brain lysate, go directly to step 4 and start by placing tissue in 1 ml extraction buffer.

汉坦病毒@

汉坦病毒

Hantavirus

汉坦病毒属病原学

布尼亚病毒科汉坦病毒属,-ssRNA分3个节段 L RNA M RNA

包膜

S RNA

G2包膜糖蛋白

血凝

核衣壳蛋白 RNA聚合酶

G1包膜糖蛋白

受体吸附、中和抗原

细胞培养:金黄地鼠肾细胞、Vero细胞、 恒河猴肾细胞等多种细胞中缓慢增殖, 可形成包涵体

易感动物:黑线姬鼠、乳小白鼠等

黑

线

姬

小白鼠

鼠

汉坦病毒型别、动物宿主、致病性及分布

病毒型别

动物宿主

汉滩病毒

黑线姬鼠

(hantaan

virus,HTNV)

首尔病毒

褐家鼠

(Seoul virus,

SEOV)

辛诺柏病毒

草原

(Sin Nombre 鹿鼠

virus,SNV )

所致疾病

分布地区

肾综合征出血热

(hemorrhagic fever with renal syndrome, HFRS)

朝鲜,中国 和远东地区

HFRS

中国,朝鲜

(高热、出血、肾损 和日本等

害)

汉坦病毒肺综合征

南、北美洲

(hantavirus

pulmonary syndrome,

HPS) (急性肺水肿,成

人呼吸窘迫征,青壮年多见)

HFRS的特点

9人群普遍易感,隐性感染少

9临床特征:

高热、出血、肾损害

三痛=头痛、眼眶痛、腰痛

三红=面部、颈部、胸部潮红

95期临床表现:

发热期、低血压休克期、少尿期、

多尿期、恢复期 9病死率:~15% 9免疫性:持久

病毒性出血热病的“3H”:

hyperpyrexia

hemorrhage

hypotention

5

凯基核蛋白和胞浆蛋白提取试剂盒

凯基核蛋白和胞浆蛋白提取试剂盒 Cat Number:For Research Use Only Store at -20℃for one year Expire date: 一、试剂盒说明 本试剂盒用于从哺乳动物组织和培养细胞中提取核蛋白和/或胞浆蛋白,提取制备过程简便。制备的核蛋白和胞浆蛋白能保持天然活性,并且纯度较高。提取的蛋白可用于进一步的转录因子活性分析、凝胶阻滞实验(gel shift assay)、免疫共沉淀、Western Blotting、酶活性测定等后续蛋白质研究。 二、试剂盒组份 三、操作步骤 Ⅰ 实体组织蛋白的提取 1、组织样本,将组织剪切成小块,加入适量的冰冷PBS均浆后,静置5 min , 弃沉淀,小心吸取上清转移至另一离心管中; 2、上清4℃离心500×g,3 min,弃上清,估计细胞压积PCV(离心后的 紧实细胞体积); 3、每20μL细胞压积中,加入200μL预冷的Buffer A【使用前每mL Buffer A加入1μL DTT,5μL 100mM PMSF,5μL蛋白酶抑制剂】,最大转速涡旋剧烈振荡15s,放置冰上10~15min; 4、加入11μL冷Buffer B,最大转速涡旋剧烈振荡5s,放置冰上1min; 5、再次最大转速涡旋剧烈振荡5s后,4℃离心,16000×g,5min; 6、尽快将上清转入另一预冷的洁净微量离心管,置于冰上,即得胞浆蛋白; 7、在离心沉淀物(细胞核)中加入100μL预冷的Buffer C (使用前每mL Buffer C加入1μL DTT,5μL 100mM PMSF,5μL蛋白酶抑制剂),最大转速涡旋剧烈振荡15s,放置冰上40min,每间隔10 min涡旋剧烈振荡 15 seconds; 8、4℃离心,16000×g,,10min,尽快将上清转入一预冷的洁净微量离心管, 即得核蛋白; 9、上述提取的胞浆蛋白和核蛋白进行蛋白定量(Braford法或BCA法), 分装并保存于-80℃,避免反复冻融。 Ⅱ 培养细胞蛋白提取

麻疹病毒分离株N基因序列分析

麻疹病毒分离株N基因序列分析 探讨四川省目前流行的麻疹病毒的基因型别和特征。方法采用Vero/SLAM细胞分离培养麻疹病毒,通过逆转录-聚合酶链反应(Reverse Transcription-Polymerase Chain Reaction,RT-PCR)方法扩增麻疹病毒N基因羧基末端456 bp片段,并对PCR产物进行序列测定和同源性分析。结果2011年四川省分离到10株麻疹病毒均为H1a基因亚型,与H1基因型代表毒株的同源性为97.1%~98.9%。结论H1a基因亚型仍为四川省本土流行病毒株的优势亚型,近年来四川省流行的麻疹病毒无较大变异,优势病毒的持续传播与麻疹的发病有密切联系。 麻疹病毒(Measles virus)属于副粘病毒科,麻疹病毒属,是引起以发热、呼吸道卡他症状和出疹为主要临床表现的急性病毒性传染病。其基因为不分节段的单股负链RNA,有6个结构基因分别编码核蛋白(N)、磷蛋白(P)、基质蛋白(M)、融合蛋白(F)、血凝素(H)、RNA聚合酶(L)6个结构蛋白。麻疹病毒一直被认为是遗传稳定的病毒,只有一个血清型,但近年国内外通过对麻疹病毒的基因分析,已发现有8个基因组(A-H),共24个基因型在人类中流行或曾经流行[1~3]。从2009年以来四川省的麻疹疫情有所上升,进入2011年麻疹疫情继续攀升,局部地区发生麻疹暴发流行。随着2012年消除麻疹的临近,今年为控制麻疹的关键年,为掌握四川省流行的麻疹病毒的基因型别及特征,为制定麻疹防控策略措施提供科学依据,对2011年上半年分离的麻疹病毒的核蛋白N基因片段进行了序列测定和比较分析。结果报告如下。 1材料与方法 1.1 标本标本的采集和处理方法参照全国麻疹监测方案[4]。 各市(区、县)CDC采集疑似麻疹患者(出疹5d内)咽拭子,标本保存在病毒标本运输液中。-20℃或以下温度保存,冷冻运输。标本用终浓度各为1000 U/ml的青霉素和1000μg/ ml的链霉素处理后,置4℃保存备用。 1.2病毒分离培养将处理后的咽拭子标本接种于在培养管中生长良好的Vero/SLAM单层细胞上,置5% CO2培养箱,37℃连续培养7d,逐日观察细胞病变(CPE)。当75% 以上的细胞呈现明显麻疹病毒特异性的巨细胞融合病变时,收获和冻存细胞培养液。若未见病变需连续盲传3代,仍无病变出现则为阴性。 1.3麻疹病毒RNA提取采用Promega公司的Maxwell? 16 Viral Total Nucleic Acid Purification Kit,用Maxwell? 16 Instrument(Magnetic Particle Processor AS2000)按试剂盒说明书提取病毒RNA,-20℃保存备用。 1.4 逆转录反应(RT-PCR)采用QIAGEN公司OneStep RT-PCR Kit进行逆转录反应。引物NP3seq(TTG CTG GTG AGT TAT CCA CAC TTG)和MVN8(TTA TAA CAA TGA TGG AGG)[5]为上海生工公司合成。体系为:10 μl 5 x缓冲液,2 μl dNTP(10 mM),引物NP3seq、MVN8各2 μl(10μM),2 μl酶,4 μl模板RNA,加无核酸酶的水至终体积为50μl。使用ABI 2720 PCR仪进行反应,反应条件为50℃30 min,95℃15 min;94℃30 s,50℃30 s,68℃1.5 min,35个循环;68℃10 min。扩增产物经1 % 琼脂糖凝胶电泳后,观察结果。 1.5核苷酸序列测定和分析取RT-PCR阳性扩增产物,用Wizard? SV Gel and PCR Clean-Up System(Promega)按说明书进行纯化。纯化产物分别用NP3seq和MVN8引物进行标记,标记试剂为Big Dye Terminator Cycle Sequencing Kit(ABI),反应条件为:96℃ 1 min;96℃10 s,50℃5 s,60℃4 min,共25个循环。标记产物用Big Dye XTerminator

人禽流感疾病流行病学特征及其防治措施

568生物技术通讯LETTERS IN BIOTECHNOLOGY Vol.24 No.4 Jul., 2013 doi: 10.3969/j.issn.1009-0002.2013.04.030 综述 人禽流感疾病流行病学特征及其防治措施 任戈a,刘静b,景旭斌b,孙超b 西北农林科技大学a. 校医院;b. 动物科技学院;陕西杨凌712100 [摘要]最近几年来,因禽流感病毒感染而死亡的患者逐年增多,人禽流感在世界各地的流行已给许多国家和地区造成了不同程度的经济损失。为了更好地防止该病毒在全世界大规模流行,研究者开始重视对禽流感病原学特性、临床症状、传播途径、治疗方法及预防措施等进行研究与总结。我们针对人禽流感的研究进展及其预防与控制措施做简要概述。 [关键词]人禽流感病毒;病原学;流行病学;防治 [中图分类号]R511.7 [文献标识码]A [文章编号]1009-0002(2013)04-0568-05 Epidemiology of Human Avian Influenza and its Prevention and Control Measures REN Ge a, LIU Jing b, JING Xu-Bin b, SUN Chao b* a. Hospital; b. College of Animal Science and Technology; Westnorth A&F University, Yangling 712100, China *Corresponding author, E-mail: sunchao2775@https://www.360docs.net/doc/7c9383877.html, [Abstract]In recent years, the popularity of human avian influenza has resulted in different degree of economic loss in many countries areas all over the world, for the avian influenza virus infection and death rate of patients has increased year by year. In order to prevent large-scale popular of the virus around the world, researchers have began to pay much attention to studying pathogenesis, clinical system, transmission route, treatment and pre?vention measures of avian influenza. In this review we mainly summarized the epidemic characteristics of avian in?fluenza as well as prevention and control measures. [Key words] human avian influenza virus; etiology; epidemiology; prevention and treatment 禽类流行性感冒病毒感染即禽流感,是一种从呼吸系统到全身严重败血症等多种症状一起发生的烈性传染病。这类病毒如果感染人,会导致呼吸道等相关症状的暴露,因此被命名为人禽流感,是人禽流行性感冒的简称,这种病是由禽类甲型流感病毒某些亚型的毒株造成的急性呼吸道传染病[1]。该病毒不但可以感染人,还可以感染猪、禽类及海洋哺乳动物等。 禽流感曾暴发过多次,然而关于禽流感感染人类的报道却较少。自香港在1997年5月确诊由禽流感病毒(avian influenza viruses,AIV)感染并导致死亡的病例之后,在其他国家和地区,禽流感的人间疫情也相继发生,而且有较高的病死率[2]。世界卫生组织(WHO)报道,近年来,H5N1亚型人禽流感病例发生频繁,先后在15 个国家暴发,包括越南、中国、泰国、印度尼西亚等。全球报告的病例数总计为535例,其中死亡316 例,病死率高达59.01%,病例大部分来自亚非大陆,尤其是热带和亚热带地区。我国确诊病例共计40 例,其中26 例死亡,病死率高达65.00%[3-4]。禽流感病毒可能成为下一次全球流感大流行的潜在毒株,因此加强对人禽流感的深入研究具有重大意义。 1 禽流感病原学 流感病毒属于正粘病毒科A型即甲型流感病毒属,其遗传物质为单股负链RNA,禽流感病毒与其一样。通常将禽流感病毒分为16 个H 亚型(H1~H16)和10 个N 亚型(N1~N10),这是依据其外膜血凝素(H)和神经氨酸酶(N)的不同划分的。研究表明,任意一种H 抗原与任意一种N 抗原结合后都会形成一种血清亚型[5-6]。禽流感病毒的不同亚型对不同宿主的感染能力存在较大差异,同一亚型不同毒株之间的感染能力也有较大差异。根据禽流感致病性的不同,可将其分为高致病性禽流感、低致病性禽流感及非致病性禽流感。它们当中能感染人类的病毒亚型主要有H5、H7、H9和H10,而以H5与H7亚型对人的致病力最强,特别是以感染H5N1 亚型的症状较为严重,病死率也相对较高,

蛋白-细胞核蛋白提取方法

提取细胞核蛋白的步骤: 1.向培养细胞的平皿中加入少量(保证在1.5ml TUBE内能放下)冷PBS(或1*D-Hanks) 2.,用细胞刮刀尽可能多的刮下细胞,收集到1.5ml的离心管中。 在预冷的离心机中,4度,1000rcf,1-3分钟,沉降细胞。 为尽可能多的获得细胞,可将一次离心后的上清再重复刮细胞一次; 2. 将细胞重悬于cell lysis buffer中(加入体积106细胞/200uL,体积估计方法还是没确 定,should be sufficient; 一般就是一个10cm平皿加1ml cell lysis buffer),添加蛋白酶抑 制剂;先破细胞膜,得到细胞核(没有用B DOUNCE); 冰上放置(不震荡,可偶尔用枪轻吹)30分钟至1小时(此时核膜没有破,有核染色为证),充分裂解; cell lysis buffer: 5mM PIPES pH 8.0 85mM KCL, 0.5% NP40, 1% protein inhibitor; 3. 4度,1000rcf,20分钟,上清为胞质蛋白(蛋白浓度比较低,如需要检测,建议先 浓缩一下),沉淀为细胞核; 此时可以将沉淀冻存于-70℃; 4. 将沉淀重悬于100-200 ul nucleai lysis buffer(体积视目的蛋白表达丰度而定,一般 50-100ul)中,添加蛋白酶抑制剂,冰上放置30分钟至1小时(每5分钟震荡一次),充分裂解;可以观察到沉淀慢慢消失,溶液变澄清; nucleai lysis buffer:成分同SDS lysis buffer; 50mM Tris-Cl pH 8.1, 10mM EDTA, 1% SDS, 1% protein inhibitor; 5. 四度,最大转速离心,10分钟以上(尽可能沉淀完全),上清即为细胞核蛋白; (此文档部分内容来源于网络,如有侵权请告知删除,文档可自行编辑修改内容, 供参考,感谢您的配合和支持) 编辑版word

麻疹病毒

麻疹病毒 麻疹病毒,属副黏病毒,呈球形,直径只有100~250纳米(1纳米=0.000001毫米)。在外界环境中抵抗力不算强,对干燥、日光、高温和一般消毒剂都没有抵抗力。在阳光下或空气流通环境中半小时就失去活力;在室温下仅存活2小时,56℃时30分钟即被破坏。能耐寒不怕冻,4℃可存活5个月,零下15℃能存活5年。所以总是冬春季节出来发作。 中医学名 麻疹病毒 英文名称 measles virus 主要症状 皮丘疹,发热,呼吸道症 多发群体 儿童 传染性 有传染性 分类 副粘病毒科麻疹病毒属 简介 麻疹病毒(measles virus)是麻疹的病原体,分类上属于副粘病毒科麻疹病毒属。麻疹是儿童常见的一种急性传染病,其传染性很强,以皮丘疹、发热及呼吸道症状为特征。若无并发症,愈后良好。我国自60年代初应用减毒活疫苗以来,儿童的发病率显著下降。但在发展中国家仍是儿童死亡的一个主要原因。在天花灭绝后,WHO已将麻疹列为计划消灭的传染病之一。另外,由于发现亚急性硬化性全脑炎(subacute sclerosing panencephalitits,SSPE)与麻疹病毒有关。 生物学性状 形态与结构

麻疹病毒为球形或丝形,直径约120nm~250nm,核心为单负链RNA,不分节段,基因组全长约16kb,基因组有N、P、M、F、H、L 6个基因,分别编码6个结构和功能蛋白:核蛋白(nucleoprotein,NP)、磷酸化蛋白(phosphoprotein,P)、M蛋白(membrane protein,M)、融合蛋白(fusion protein,F)、血凝素蛋白(hemagglutinin,H)和依赖RNA的RNA聚合酶(large polymerase,L)。 麻疹病毒 核衣壳呈螺旋对称,外有包膜,表面有两种刺突,即HA和溶血素(haemolyxin,HL),它们的成分都是糖蛋白,但性质各异。HA只能凝集猴红细胞,还能与宿主细胞受体吸附。HL具有溶血和使细胞发生融合形成多核巨细胞的作用。HA和HL均有抗原性,产生的相应抗体具有保护作用。麻疹病毒包膜上无神经氨酸酶。 麻疹病毒只有一个血清型,但自上世纪80年代以来,各国都有关于麻疹病毒抗原性变异的报道。核苷酸序列分析表明,麻疹病毒存在着基因漂移。 麻疹的临床表现 潜伏期较规则,约10±2天,有被动免疫者可延至20-28天。在潜伏期末可有低热。典型儿童麻疹可分以下三期。 (一)前驱期从发病到出疹约3-5日。主要症状有发热及上呼吸道不适症状,一般发热低到中等度,亦有突发高热伴惊厥者。 流鼻涕、刺激性干咳、眼结膜充血、流泪、畏光等日渐加重,精神不振、厌食、肺部可闻到干啰音。幼儿常有呕吐、腹泻,在软腭、硬腭弓可出现一过性红色细小内疹。在起病第2-3日可于双侧近臼齿颊粘膜处出现细砂样灰白色小点,绕以红晕,称麻疹粘膜斑为本病早期特征。粘膜斑可逐渐增多,互相融合,也可见于下唇内侧及牙龈粘膜,偶见于上腭,一般维持16-18小时,有时延至1-2日,大多于出疹后1-2日内消失。 (二)出疹期起病约3-5日后,全身症状及上呼吸道症状加剧,体温可高达40℃,精神萎靡、嗜睡、厌食。首先于耳后发际出现皮疹,迅速发展到面颈部,一日内自上而下蔓延到胸、背、腹及四肢,约2-3日内遍及手心、足底,此时头面部皮疹已可开始隐退。皮疹约2-3mm大小,初呈淡红色,散在,后渐密集呈鲜红色,进而转为暗红色,疹间皮肤正常。出疹时全身淋巴结、肝、脾可肿大,肺部可闻干粗啰音。

禽流感的流行病学特点

人禽流感(human avian influenza)是由甲型流感病毒(Influenza virus)某些感染禽类亚型中的一些毒株引起的急性呼吸道传染病 临床表现为高热、咳嗽和呼吸急促,病情轻重不一,严重者可致败血症、休克、多脏器功能衰竭以及Reye综合征等多种并发症而致人死亡 根据禽流感致病性的不同,可以将禽流感分为高致病性禽流感、低致病性禽流感和无致病性禽流感 最近国内外由H5N1禽流感病毒引起的人禽流感称人高致病性禽流感,发病率和死亡率都很高,危害巨大 流感病毒是正粘病毒科流感病毒属的一个成员,由特异的核糖核蛋白抗原区分为甲、乙、丙三型,均能引起人类急性呼吸道传染病,其中甲、乙型可引起人类流感流行,乙、丙型仅能对人致病,甲型则可对人、猪、马、海洋哺乳动物和禽致病. 禽流感病毒系甲型流感病毒中的一些毒株,某些亚型(H5、H7)对禽类有高致命性,但近年发现可传染给人。 传染源:患禽流感或携带禽流感病毒的鸡、鸭、鹅等家禽、其它禽类、野禽或猪也可成为传染源。已有证据显示病人也有可能成为传染源。 传播途径:主要经呼吸道传播。通过密切接触感染的禽类及其分泌物、排泄物,受病毒污染的水等被感染。目前尚缺乏人与人之间传播的确切证据。 易感人群:人群普遍易感,12岁以下儿童发病率较高,病情较重。与不明原因病死家禽或感染、疑似感染禽流感家禽密切接触人员为高危人群。 流行特征:突然暴发,发病率高,病死率高,季节性不强,来源常不明。人员和车辆往来是传播本病的重要因素,因扩散主要通过粪便中大量的病毒粒子污染空气。 临床表现:1、禽类的表现:(1)潜伏期极不一致,从几小时到几天,疾病常突然发生,迅速蔓延,病鸡事先往往没有任何症状就可发生死亡。(2)症状变化多端,从隐性至致死性感染,取决于受害的禽种、年龄、病毒、并发感染和环境因素等。(3)病鸡死亡前常表现精神沉郁、身体蜷缩、共济失调、惊厥等中枢神经系统和全身中毒症状,肿头,眼睑周围浮肿,肉冠和肉垂肿胀、出血甚至坏死,鸡冠发紫。 2、人感染禽流感后的临床表现:急性起病,早起表现类似普通流感,主要为发热、流涕、鼻塞、咳嗽、咽痛、头痛、全身不适。有些患者可见眼结膜炎。体温大多持续在39摄氏度以上,热程1~7天,一般为2~3天。部分患者可有恶心、腹痛、腹泻、稀水样便等消化道症状。半数患者有肺部实变体征,血白细胞升高,淋巴细胞大多降低,血小板正常。骨髓穿刺示细胞增生活跃,反应性组织细胞增生伴出血性吞噬现象。部分患者ALT增高,咽拭子细菌培养阴性。重型患者病情发展迅速,发病1周内很快进展为呼吸窘迫,肺部实变体征,随即发展为呼吸衰竭,即使接受辅助通气治疗,大多数病例仍然死亡。还可出现肺炎、肺出血、胸腔积液、全血细胞减少、肾功能衰竭、败血症、休克及Reye综合征等多种并发症。 不同亚型的临床特点:感染H9N2亚型的患者通常仅有轻微的上呼吸道感染症状 感染H7N7亚型的患者常表现为结膜炎 重型患者大多为H5N1亚型病毒感染

麻疹(measles)发病机理

【病原学】麻疹病毒(Morbillivirus)属副粘液病毒(paramyxoviridae),与其他副粘液病毒不同点为不含神经氨酸酶。电镜下呈球形或多形性,较大直径100~250nm.病毒中心为核糖核酸(RNA)和对称螺旋形衣壳体组成,外包双层含脂蛋白囊膜,表面有小突起含血凝素,麻疹病毒主要具有6种结构蛋白;3种与核糖核酸结全,F蛋白作用与多聚酶有关,N蛋白起稳定基因作用,P蛋白起多聚酶作用;另3种结构蛋白与外部囊膜结合,M蛋白为膜蛋白,功能与病毒装配、芽生、繁殖有关,H蛋白为病毒表面血凝素,于病毒吸附于敏感宿主细胞时与受体结合,F蛋白具溶合特性,使病毒细胞膜与宿主细胞膜融合,病毒进入宿主细胞。病毒在人胚和猴肾细胞中培养,5~10天后可引起多核巨细胞和核内包涵体等病变。麻疹病毒只有一个型,在患者出疹时,血内可测出特异抗体。热、紫外线和乙醚、氯仿等脂溶剂可将病毒杀灭;过酸或过碱(pH<5及>10)均可使之灭活。蛋白质可保护病毒不受热和光的损伤。病毒在室温中大多只能存海参36小时,加热56℃15~30分钟即可灭活。能耐受干燥和寒冷,在-70℃可保存活力5年以上,冰冻干燥可保存20年。因其在体外生存力弱,故当患者离室,房间开窗通风半小时后,即无传染性。【发病机理】麻疹病毒随飞沫颗粒侵入人体后其感染过程根据动物实验如表11-11所示。表11-11 麻疹感染过程接触后日数感染过程~1日麻疹病毒接触鼻咽或眼粘膜上皮,引起上皮细胞感染和病毒繁殖2~3由淋巴扩散至局部淋巴组织2~3初次病毒血症(少量,由白细胞携带)3~5病毒到达局部及远处网状内皮细胞内繁殖,原发病灶-呼吸道上皮细胞内病毒继续繁殖5~7第二次病毒血症(大量)7~11病毒到达皮肤粘膜、结合膜、呼吸道及全身引起感染11~14病毒量在全身各脏器到达高峰,麻疹全身感染15~17病毒血症渐减而终止,各脏器中病毒也相应减少,进入康复期麻疹病毒侵入原发病灶,在该处繁殖,并迅速扩展至局部淋巴组织,由巨噬细胞或淋巴细胞携带,经血液循环(初次病毒血症0到达全身网状内皮细胞,在该处广泛繁殖,引起第二次大量病毒血症,散布到全身各组织、器官,造成麻疹病变。在感染过程中,除了病毒直接侵犯宿主细胞引起病变外,机体尚发生一系列免疫反应。病毒刺激T淋巴细胞,使之大量分化繁殖,成为致敏淋巴细胞。当其与病毒抗原接触时,释放淋巴活性因子,引起病变处单核细胞浸润、炎症反应,甚至细胞组织坏死。这种受病毒致敏的淋巴细胞主要具有致胚细胞样转变(blastogenic)及产生细胞毒(cytoxicity)作用,使受病毒感染的细胞增大、融合、形成多核巨细胞,并使细胞发生中毒病变,故有人认为麻疹过程是一种全身性迟发型超敏性细胞免疫反应。免疫反应:患麻疹后正常人都有免疫反应,病程第14天即可出现血凝抑制、补体结合和中和抗体等,抗体效价逐渐升高,至4~6周达高峰。补体结合抗体消失较快,血凝抑制抗体和中和抗体一年内下降至1/4,有人报道自然感染后如未再接触麻疹,则抗体滴度在15年后下降到1/16,大多终身可保持低水平。IgM出现早而最多存在6周,呼吸道分泌物中可测出SIgA,血中IgG可持续较久。对不同的病毒结构蛋白机体大多可产生相应抗体,H蛋白抗体阻止病毒吸附,出疹时也可查到,2~3周时上升显著,F抗体阻止病毒在细胞内扩散,但始终维持较低水平,NP抗体出疹时就阳性,水平上升快,而滴度高,M抗体则早期仅半数阳性,滴度低。细胞免疫反应在麻疹发病机制中起重要作用。麻疹感染的恢复过程与血液、分泌型抗体的增高、干扰素的出现(约在第6~11天)及细胞免疫的增强都有关系,而其中最重要的是细胞免疫。有细胞免疫缺陷或低下者(如白血病、肿瘤患者、应用免疫抑制剂及先天免疫缺陷等)不能将病毒消除,故易患重症迁延型麻疹而致死,即使注射大量被动免疫抗体也毫无用处;另一方面患丙种球蛋白缺乏者如患麻疹,都可顺利恢复,提示抗体对麻疹恢复并不重要,但特异抗体对防止麻疹感染却有肯定效果。在麻疹病程中非特异免疫力有所下降,如白细胞总数及中性粒细胞数均降低,中性粒细胞活动力也差。T、B淋巴细胞、补体C1q、C4、C3、C5及血小板均有不同程度下降,如结核菌素试验在出疹2~6周内可转阴,常使原有结核病灶恶化。免疫反应降低可使湿疹、哮喘症、肾病综合征患者的症状得到暂时缓解。

真核细胞裂解和总蛋白提取试验的标准操作规程

真核细胞裂解和总蛋白提取试验的标准操作规程(编号:032) 1、目的及适用范围 该SOP用来规范真核细胞裂解以及细胞中总蛋白提取的操作。 2、主要仪器 细胞刮刀、冰盒、冷冻台式高速离心机、垂直混匀仪、微量移液器 3、试剂及配制方法 3.1 PBS(pH7.4):NaCl 8g、KCl 0.2g、Na2HPO4·12H2O 3.58g、 KH2PO4 0.24g,定容至1L。3.2细胞裂解液:1% NP40、150mM NaCl、20mM Hepes pH7.5、10% glycerol、mM EDTA;使用时在每40mL细胞裂解液中加入1片蛋白酶抑制剂cocktail,保存于-20℃。 4、相关器皿的预处理 所有相关容器和器具均需要预冷 5、操作步骤 5.1 吸出要收获的细胞的培养基。 5.2 用PBS洗细胞2次,以完全除去培养基,置于冰上。 5.3 加入合适体积的细胞裂解液(具体加入的量可参照问题向导2),用细胞刮刀将细胞刮下后用移液器将细胞裂解液收集至离心管中。 5.4 将离心管置于冰上10min。 5.5 将离心管放入垂直混匀仪,于4℃中快速垂直混匀30min,以使细胞充分裂解。 5.6 30min后,将离心管拿出,于4℃下12000rpm离心15min。 5.7 吸取上清于新的离心管中,上清即为收获的细胞总蛋白;弃去沉淀,沉淀为细胞核和未破碎的 细胞。 6、问题向导 6.1如果要收取的蛋白为核内蛋白,可以在细胞裂解液里加入0.1%-0.5% 的Triton-100,以裂解核膜,释放核蛋白。 6.2加入的细胞裂解液的量根据收获细胞的培养皿规格以及想要获得的目的蛋白的浓度来决定,正常情况下的比例为: 100mm 皿:1.0mL-1.2mL 63

人感染H7N9禽流感病毒的流行特征分析

人感染H7N9禽流感病毒的流行特征分析 目的分析人感染H7N9禽流感病毒的流行特征,并对人感染H7N9禽流感与外界环境导致发病之间的关联进一步了解。方法分析自然因素、社会因素对人感染H7N9病毒流行特征的特点、影响因素。结果收集我科室68例人感染H7N9禽流感病毒病例,根据地区分布有3例死亡;根据年龄比较,≥60岁的有45例,≤60岁的有23例;根据性别:男性38例,女性30例;根据职业:离退休人员有22例,农民有26例,其他职业有20例;根据接触禽类史情况:确定与禽类接触史的有14例,剩余为不确定是否有接触史的有54例;根据按月份:3月21例,4月47例;比较发病至入院隔离时间:有33例入院时间明确,当天入院患者有11例,最长在12 d后入院;比较发病时间和检测时间:在进行H7N9检测中,有21例是在4 d内,47例在9 d内。结论人感染H7N9禽流感病毒的流行特征经过分析后,未能明确传染和流行特征。因此,需要对疫情加强监测,对自然、社会因素的作用进行深入研究。 Abstract:Objective To analyze the epidemiological characteristics of human infection with the H7N9 avian influenza virus,and avian influenza H7N9 infection and the external environment leads to the association between the onset of further understanding.Methods To analyze the characteristics and influence factors of natural and social factors on the prevalence of H7N9 virus in humans.Results A total of 68 cases of human H7N9 avian influenza virus were collected in our department.According to the geographical distribution,there were 3 deaths.According to the age,45 cases wer e≥60 years old and 23 cases were≤60 years old.According to the gender:38 males and 30 females;According to occupations:22 retired workers,26 farmers and 20 occupations in other occupations.According to the history of exposure to poultry,there are 14 cases of history of contact with birds and the rest are not sure whether there is history of contact with 54 cases;according to the month:March 21 cases,April 47 cases;comparison of onset to admission isolation time:33 cases of admission time clear,the day admission of patients in 11 cases,the longest in 12 d after admission;comparison of onset time and detection time:in the H7N9 test,21 cases were within 4 d,47 cases within 9 d.Conclusion After analysis of the epidemiological characteristics of human H7N9 avian influenza virus,the infection and epidemic characteristics were not clear.Therefore,it is necessary to strengthen the monitoring of epidemic situation and conduct an in-depth study on the role of natural and social factors. Key words:Human infection with H7N9 bird flu;Viruses;Epidemiological characteristics 我国于2013年2月19日发生首例人感染H7N9禽流感病毒,并且也是世界上首例人感染H7N9禽流感病毒病例。通過调查显示,在活禽市场等地方是导致人受到病毒感染的主要因素[1]。并且H7N9所感染人群的性别、年龄分布的流行病学特征都较为独特[2]。所以,在病毒的来源、传播、发病机制等方面的认