茶以清心,器以载道“器之道——茶瓷话古今”茶具珍品鉴赏与收藏展

茶以清心,器以载道

茶以清心,器以载道作者:董凡来源:《收藏界》2014年第08期四月初,正是杭州最美的季节,在朋友的陪同下,前往杭州茶业博物馆。

这是一个阴天,小雨淅淅沥沥,时断时续地下着,一下车,清新的空气扑鼻而来,空气中还有淡淡的花香味。

我们顺着用石板铺成的小路走,路的两旁樱花正在盛开,几条溪水顺着茶山蜿蜒流下,路边不知名的小野花夹杂着油菜也热热闹闹地开放着,远处山脚下可以看到有几位茶农正在冒雨采茶,一切看起来都是那么纯静而美好,就像很多幅水墨山水画组合在一起,美得令人无法形容,令人感到不真实。

没过多久,我们眼前就出现了一行大字——中国茶业博物馆。

中国茶业博物馆占地面积4.7公顷,建筑面积7600平方米,展览面积2244平方米。

1990年10月起开放,是国家旅游局、浙江省、杭州市共同兴建的国家级专业博物馆。

博物馆倚山而筑,背倚吉庆山,面对五老峰,东毗新西湖,四周茶园簇拥,举目四望粉墙、黛瓦、绿树与逶迤连绵、碧绿青翠的茶园相映成趣。

博物馆主体由几组错落有致的建筑组成,以花廊、曲径、假山、池沼、水榭等相勾连,营造出富有江南园林的独特韵味和淳朴清新、回归自然的田园风光。

走进博物馆,首先让人吃惊的是这个博物馆竟然没有围墙!一般博物馆给人的感觉都是庄严肃穆的,有一种泱泱经典文化的架子。

但茶业博物馆整个地打通了围栏和围墙,仅在需要阻隔的地带,密植带刺植物,既通透又有效阻拦,营造出一个“馆在茶间、茶在馆内”的生态型无围墙博物馆。

茶业博物馆共设六个展厅,分别是茶史厅、茶萃厅、茶事厅、茶缘厅、茶具厅和茶俗厅。

从这六个相对独立而又联系紧密的展示空间中,多方位、多层次、立体地展示茶文化的无穷魅力。

本文从文物鉴赏的角度重点介绍一下博物馆中收藏的茶具。

原始瓷灶东汉原始瓷介于陶和瓷之间,因其烧造的温度已远远超过陶器,因此非常坚硬。

原始瓷最早出现于商代,到了东汉更加成熟。

这件原始瓷灶是一件明器,主要用于陪葬,汉代重视厚葬,视死如生,从这件原始瓷灶上可见汉代灶台的形制。

中国茶器知识大全(喝茶必需懂的知识)

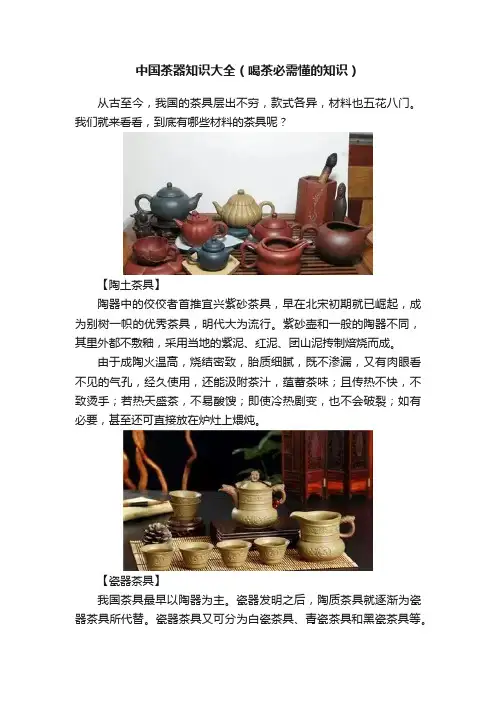

中国茶器知识大全(喝茶必需懂的知识)从古至今,我国的茶具层出不穷,款式各异,材料也五花八门。

我们就来看看,到底有哪些材料的茶具呢?【陶土茶具】陶器中的佼佼者首推宜兴紫砂茶具,早在北宋初期就已崛起,成为别树一帜的优秀茶具,明代大为流行。

紫砂壶和一般的陶器不同,其里外都不敷釉,采用当地的紫泥、红泥、团山泥抟制焙烧而成。

由于成陶火温高,烧结密致,胎质细腻,既不渗漏,又有肉眼看不见的气孔,经久使用,还能汲附茶汁,蕴蓄茶味;且传热不快,不致烫手;若热天盛茶,不易酸馊;即使冷热剧变,也不会破裂;如有必要,甚至还可直接放在炉灶上煨炖。

【瓷器茶具】我国茶具最早以陶器为主。

瓷器发明之后,陶质茶具就逐渐为瓷器茶具所代替。

瓷器茶具又可分为白瓷茶具、青瓷茶具和黑瓷茶具等。

具有坯质致密透明,上釉、成陶火度高,无吸水性,音清而韵长等特点。

因色泽洁白,能反映出茶汤色泽,传热、保温性能适中,加之色彩缤纷,造型各异,堪称饮茶器皿中之珍品。

早在唐时,河北邢窑生产的白瓷器具已'天下无贵贱通用之。

如今,白瓷茶具更是面目一新。

白瓷以景德镇的瓷器最为著名,其它如湖南醴陵、河北唐山、安徽祁门的茶具也各具特色。

2.青瓷茶具青瓷茶具晋代开始发展,那时青瓷的主要产地在浙江,最流行的一种叫鸡头流子的有嘴茶壶。

宋朝时五大名窑之一的浙江龙泉哥窑达到了鼎盛时期,生产各类青瓷器,包括茶壶、茶碗、茶盏、茶杯、茶盘等,瓯江两岸盛况空前,群窑林立,烟火相望,运输船舶往返如梭,一派繁荣的景象。

始于晚唐,鼎盛于宋,延续于元,衰微于明、清,这是因为自宋代开始,饮茶方法已由唐时煎茶法逐渐改变为点茶法,而宋代流行的斗茶,又为黑瓷茶具的崛起创造了条件。

宋人衡量斗茶的效果,一看茶面汤花色泽和均匀度,以'鲜白'为先;二看汤花与茶盏相接处水痕的有无和出现的迟早,以'盏无水痕'为上。

福建建窑、江西吉州窑、山西榆次窑等,都大量生产黑瓷茶具,成为黑瓷茶具的主要产地。

从饮茶到咏瓷唐代诗人笔下的瓷茶具

从饮茶到咏瓷:唐代诗人笔下的瓷茶具来源:陶瓷海绚丽多姿的唐诗中,咏瓷诗的发展一脉相承,大诗人杜甫、白居易以及孟郊、皮日休、陆龟蒙、郑谷等皆有咏瓷诗篇或诗句传世。

从咏瓷诗几乎都是咏吟茶具来看,唐代咏瓷诗的兴盛与唐代盛行饮茶以及对瓷茶具的需求有关。

本文在唐代社会饮茶习俗的历史背景下,通过唐代诗人笔下的咏瓷诗来考察唐代的瓷茶具。

唐代咏瓷茶具之诗的兴盛,并非偶然,而是有着深刻的时代背景。

首先,唐代咏瓷茶具之诗的兴盛与唐代社会饮茶之风盛行有关。

饮茶在我国有悠久的历史,汉代王褒《僮约》已有"武阻卖荼"、"烹荼尽具"之句,表明汉代已有饮茶之事。

两晋以后,茶风渐盛,张载、左思等在诗中均有所咏及。

左思《娇女》诗云:"吾家有娇女,皎皎颇白皙。

……心为茶口剧,吹[对鼎沥……。

"茶与舜之不同,据《尔雅》"早采者为茶,晚取者为茗,一名舜。

"唐代饮茶真正成为一种社会风尚,封演在《封氏闻见记》中对此记载道:"古人亦饮茶耳,但不如今溺之甚,穷日尽夜,殆成风俗,始于中地,流于塞外。

" 唐代饮茶之风兴盛与佛教的大力提倡和影响有着直接的关联。

佛教教规要求僧人不饮酒、非时食"(过年不食)"和戒荤食素。

修行时要专注一境,静坐须跏趺而坐、头正背直,这样容易产生疲倦、打瞌睡。

而作为饮料的茶叶具有提神益思、生津止渴、消除疲劳等功效,成为佛教僧徒们最理想的饮料。

正如唐代诗憎皎然《饮茶歌诮崔石使君》诗中赞誉剡溪茶的那样:"一饮涤昏寐,情思朗爽满天地;再饮清我神,忽如飞雨洒轻尘;三饮便得道,何须苦心破烦恼……。

"另外,唐代盛行禅宗,禅寺也非常讲究饮茶,封演《封氏闻见记》记载道:"开元中,泰山灵岩寺有降魔禅师大兴禅教,学禅务于不寐,又不夕食,皆许其饮茶,人自怀挟,到处煮饮。

从此转相仿效,遂成风俗。

"自中唐开始,茶已成为城乡贵贱"无异米盐"、"难舍须臾"的寻常饮料,"'山林禅寺大兴"茶会"、"茶宴",借此"品茶"便清谈赋诗,文人也好与僧人品茗,"满添茶鼎候吟僧"(杜苟鹤:《春日山中对雪有作》),这样茶与诗的关系更加紧密,茶具有的"清"、"新"特质对诗体、诗材、构思、诗味、意境等产生了深刻的影响。

从清瓷残壶说中国茶文化

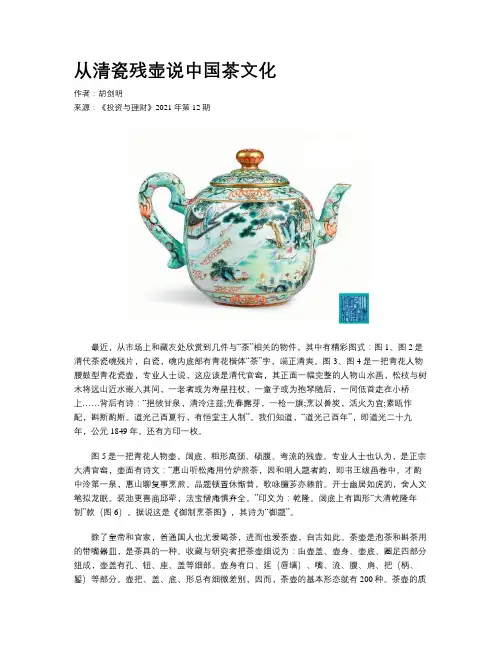

从清瓷残壶说中国茶文化作者:胡剑明来源:《投资与理财》2021年第12期最近,从市场上和藏友处欣赏到几件与“茶”相关的物件,其中有精彩图式:图1、图2是清代茶瓷碗残片,白瓷,碗内底部有青花楷体“茶”字,端正清爽。

图3、图4是一把青花人物腰鼓型青花瓷壶,专业人士说,这应该是清代官窑,其正面一幅完整的人物山水画,松枝与树木将远山近水嵌入其间,一老者或为寿星拄杖,一童子或为抱琴随后,一同低首走在小桥上……背后有诗:“挹彼甘泉,清泠注兹;先春露芽,一枪一旗;烹以兽炭,活火为宜;素瓯作配,斟斯酌斯。

道光己酉夏行,有恒堂主人制”。

我们知道,“道光己酉年”,即道光二十九年,公元1849年。

还有方印一枚。

图5是一把青花人物壶,阔底、粗形高颈、硕腹、弯流的残壶。

专业人士也认为,是正宗大清官窑,壶面有诗文:“惠山听松庵用竹炉煎茶,因和明人题者韵,即书王绂画卷中。

才酌中泠第一泉,惠山聊复事烹煎。

品题顿置休惭昔,歌咏膻芗亦赖前。

开士幽居如虎趵,舍人文笔拟龙眠。

装池更喜商邱荦,法宝僧庵慎弃全。

”印文为:乾隆。

阔底上有圆形“大清乾隆年制”款(图6)。

据说这是《御制烹茶图》,其诗为“御题”。

除了皇帝和官家,普通国人也尤爱喝茶,进而也爱茶壶,自古如此。

茶壶是泡茶和斟茶用的带嘴器皿,是茶具的一种。

收藏与研究者把茶壶细说为:由壶盖、壶身、壶底、圈足四部分组成,壶盖有孔、钮、座、盖等细部。

壶身有口、延(唇墙)、嘴、流、腹、肩、把(柄、錾)等部分。

壶把、盖、底、形总有细微差别,因而,茶壶的基本形态就有200种。

茶壶的质地很多,又以紫砂陶壶或瓷器茶壶为多。

民间有诗曰:“一器成名只为茗,悦来客满是茶香。

多有壶上青花画,百年千载宜珍藏。

”古人咏茶的诗很多,唐代齐已有五言排律《咏茶十二韵》:“百草让为灵,功先百草成。

甘传天下口,贵占火前名。

出處春无雁,收时谷有莺。

封题从泽国,贡献入秦京。

嗅觉精新极,尝知骨自轻。

研通天柱响,摘绕蜀山明。

赋客秋吟起,禅师昼卧惊。

2024年陶瓷广告语

17、金茂家园,您一生的选择!

18、金茂家园,高档又温馨!

19、金茂,一切为了您!

20、金茂,您家的一份子。

21、金茂家园,不同的家园。

22、瓷材用品,选用金茂。

23、金茂家园,真情相(镶)伴一生。

24、金茂家园——帮您打造您心中的居所。

25、金茂,凝聚的力量!

26、金茂,帮您体验异域风情。

21、瓷都珍贝,玉润万家。

22、不一样的格调,不一样的品位。

23、贝玉陶瓷,让品味更美好。

24、贝质高贵无上品,玉洁雅致天下名。

25、品味从瓷改变——贝玉陶瓷。

5、拥有金茂,温馨生活。

6、金茂家园,温馨千万家。

7、金茂家园,精致生活的起点!

8、金茂家园,清情致远。

9、金茂家园,装饰天堂。

10、金茂家园——无悔的选择。

11、金茂家园,专注您的品质生活。

12、金茂家园,用心创造美好家园。

13、金茂家园,回家的感觉。

14、品味生活,从金茂家园开始。

15、金茂家园——为你构建美好新生活。

5、以瓷为舞,欢畅其中。

6、畅享时光,瓷声相伴。

7、不同的瓷像,同样的欢畅。

8、“瓷”时“瓷”刻,欢畅万家。

9、瓷的`欢歌,畅享卓越。

10、欢畅心情,最有瓷性。

11、千年瓷艺,万户欢畅。

12、欢天喜地,畅想未来。

13、陶瓷一族,欢畅无阻。

14、陶瓷大中华,畅享五千年。

15、亦瓷亦友,欢畅牵手。

16、瓷品世界,欢畅中国。

22、古牧窑火,陶醉你我。

23、古牧窑火旺,壶里乾坤广。

24、闻道古牧窑火,品味茶香中国。

25、瓷情瓷景,茶界风行。

谢华:以道精艺,将神韵注入朱泥

谢华:以道精艺,将神韵注入朱泥作者:***来源:《收藏·拍卖》2020年第12期玩壶的人都知道,“北有宜兴紫砂壶,南有潮州朱泥壶”。

一把壶、一泡茶,早已融入每个潮州家庭。

潮州当地习惯把茶作为待客的最佳礼仪,而朱泥壶向来被奉为功夫茶的黄金搭档。

论及潮州朱泥壶,则必定要谈到此次专访的主人公——谢华。

他上承传统,下破陈规,从材质到器型,从外观到神韵,一一创造革新,一改手拉朱泥壶被外界视为“土罐”的既定印象,让朱泥壶真正走出潮州。

谢华常念在嘴边的一句话,“我现在的壶还不行,甚至我自己也找不出几件多么像样的作品”。

已到知命之年的谢华,至今仍志乐壶艺、醉心入道,只望多做几把传世好壶。

一抔朱泥,一生痴迷牌坊街深处,明德园静静地伫立着,安静、平和,一如这园的主人。

初见明德园主人,潮州手拉壶世家百年“俊合号”的第五代传人谢华,谦逊儒雅,极有涵养。

至今已和朱泥壶打了几十年交道,而当初重拾家族手艺,并不是所谓的想发扬潮州朱泥壶行业,仅仅是囿于生计,为了改变生活的窘迫。

潮州手拉壶,虽说至少已有几百年的历史,但由于潮州人素来的低调性格,相较于宜兴紫砂壶的名气,手拉朱泥壶一直未能走出潮汕。

20世纪八九十年代,不少匠人“下海”从事其他“来快钱”的生意,短短的20年时间,手拉壶手艺青黄不接,技艺难以为继,作品大量萎缩。

1983 年,谢华和大多数对自己的未来一片茫然的同龄人不同,目睹潮州制壶业的固步自封与停滞不前,他毅然决定重拾家学。

然而,当时的手拉朱泥壶也只被作为冲泡功夫茶之用而非收藏品,其泥料质地也被人诟病,认为潮州手拉壶是“土罐”,只是“实用器”。

为了扭转手拉壶给世人的传统印象,谢华从寻找泥料开始,对潮州手拉壶进行改革。

1990年代初,谢华前往宜兴“取经”,钻研紫砂壶的制作技法和工艺。

在钻研过程中,谢华发现,宜兴泥料含砂量大,因此烧制过程成品率更高,这是潮州所出产的朱泥所不具备的。

此后十年间,谢华在潮州漫山遍野地跑,寻找可以媲美宜兴紫砂的泥料。

故宫历代典型茶盏赏析

故宫历代典型茶盏赏析唐代《宫乐图》在唐代,茶盏常被称为“茶碗(盌)”、“茶瓯”。

在唐代诗文中,“茶瓯”出现的频次要远高于“茶碗”。

“茶碗”的诗文,有:卢仝《七碗茶》的“一碗喉吻润……七碗吃不得也,唯觉两腋习习清风生”;王维《酬严少尹徐舍人见过不遇》的“君但倾茶碗,无妨骑马归”。

“茶瓯”的诗文,有:边塞诗人岑参《暮秋会严京兆后厅竹斋》的“瓯香茶色嫩,窗冷竹声干”;姚合《杏溪十首·杏水》的“我来持茗瓯,日屡此来尝”。

整个唐代诗人中,留下茶盏诗词最多的当数白居易。

白居易自号醉吟先生,不独好酒,而且嗜茶如《想东游五十韵》的“客迎携酒榼,僧待置茶瓯”;《重修香山寺毕题二十二韵以纪之》的“烟香封药龟,泉冷洗茶瓯”;《山路偶兴》的“泉憩茶数瓯,岚行酒一酌”;《招韬光禅师》的“白屋炊香饭,荤膻不入家。

……命师相伴食,斋罢一瓯茶”等等。

器型上,唐代的茶碗或茶瓯口径较大、高度较矮。

在唐代煎茶法中,大口径,有利于观看茶汤的色泽与变化;高度较矮有利于手的把持。

茶盏在成为专门饮茶器具后,唐人在茶盏的器用之外,开始对茶盏有了美的视觉需求。

岳州窑青釉碗青釉玉璧形底碗邢窑白釉玉璧形底碗定窑白釉“官”字款碗耀州窑青釉葵瓣口碗唐代《宫乐图》在宋代,“茶盏”(琖)是最为普遍的说法,但“茶瓯”、“茶碗”依然被继续沿用。

茶盏和茶瓯被用的最多,也无明显区分。

即便是描写建盏的诗文中,也时而用“盏”,时而用“瓯”。

赵佶《文会图》“茶盏”的诗文,有:苏东坡《送南屏谦师》的“忽惊午盏兔毛斑,打作春瓮鹅儿酒”;陆游《梦游山寺焚香煮茗甚适既觉怅然以诗记之》的“毫盏雪涛驱滞思,篆盘云缕洗尘襟”;梅尧臣《次韵和永以尝新茶杂言》的“兔毛紫盏自相称,清泉不必求虾蟆”。

“茶瓯”的诗文,有:陆游《试茶》的“绿地毫欧雪花乳,不妨也道入闽来”;范仲淹《和章岷从事斗茶歌》的“黄金碾畔绿尘飞,紫玉瓯心雪涛起”;葛长庚《水调歌头·咏茶》的“放下兔毫瓯子,滋味舌头回”。

茶叶末釉瓷器,连唐英都爱不释手!

茶叶末釉瓷器,连唐英都爱不释手!故宫博物院藏清雍正鳝鱼黄釉钵茶叶末作为釉色名称,始见于《陶雅》一书,该书初名《瓷学》,后又名《古瓷汇考》,是一部记述清末古董商人心得体会笔记性质的杂录。

该书所称茶叶末,是指清代官窑那种釉面呈失透状,釉色黄、绿掺杂的瓷器,因其极类似茶叶细末,故名之曰“茶叶末”。

从工艺学角度分析,其呈色机理是因釉中的铁、镁与硅酸化合而产生的结晶,是由于烧成时焰性和温度的差异可产生多种变调,如鳝鱼黄、蛇皮绿、鳝鱼青、蟹甲青、鼻烟、新橘、鳖裙绿、黄斑点、老僧衣等,都是形容其色泽的俗称。

因茶叶一末一词通俗易懂,故现在学术界统称为茶叶末釉,但在清代官窑此种釉色的创烧人唐英处,该釉色被称为“厂官釉”。

故宫博物院藏清乾隆茶叶末有牺耳尊唐英发明的“厂官釉”,系仿直隶厂官窑的缸、钵类粗瓷的造型,而以白瓷胎代替了缸胎,且精工细作,从而使其成为一种名贵的釉色瓷。

但溯本求源,更早期的“厂官釉”是否在文献和实践中存在呢?考古学的重要成果已证明唐代耀州窑及其北方诸窑均有该类产品生产,而在文献中亦有蛛丝马迹可寻。

一釉色溯源唐人南卓著《揭鼓录》,书中记载鲁山窑产花釉腰鼓一种,现代科学考古的发现已证明南卓记载无误,所发现的文物资料证明陶瓷腰鼓在唐代非常盛行,除鲁山窑外,唐代长沙窑、耀州窑、交城窑及河南禹县窑、郏县窑等均生产陶瓷腰鼓,其釉色品种为花釉和釉下彩两种。

《揭鼓录》云宋开府璄.虽耿介不群,亦深好声乐,尤善揭鼓,始承恩顾,与上论鼓事曰:“不是青州石末,即是鲁山花瓷”撚小碧上掌,下须有朋肯之声,据此乃是汉震第二鼓也。

且壴桑(腔)用石末、花瓷,固是腰鼓,掌下朋肯声,非羯羯鼓明矣。

此处文字十分明确,宋憬与唐明皇谈论鼓事,宋撮指出,当时流行的腰鼓“不是青州石末,即是鲁山花瓷”。

后者已有定论,但“青州石末”究为何物,至今无人论证。

故宫博物院藏唐代鲁山窑花瓷腰鼓关于“青州石末”,笔者认为可有三种解释:一是某种石器的名称;二是某种木质漆器的名称;三是某种陶瓷器的名称。

茶具讲稿

紫砂工艺大师

明代龚春(供春) 的制品被称为“供春壶”,造型 新颖精巧,质地薄而坚实,被誉为“供春之壶, 胜如金玉”。 代 顾景舟

紫砂茶具的选购

评价一套茶具,首先应考虑它的实用价值。一套茶 具只有具备了容积和重量的比例恰当,壶把的提用 方便,壶盖的周围合缝,壶嘴的出水流畅,色地和 图案的脱俗和谐,整套茶具的美观和实用得到融洽 的结合,才能算做一套完美的茶具。 目前我国的紫砂茶具,质量以产于江苏宜兴的为最, 与其毗邻的浙江长兴亦有生产。一般认为,一件较 好的紫砂茶具,必须具有三美,即造型美、制作美 和功能美,三者兼备方称得上是一件完善之作。

茶具的发展

在原始社会中,人们生活俭朴,无专门茶具, 食器为土罐、木碗等,而且一器多用。阶级 社会,食器有了发展,开始出现陶碗,逐渐 演变才出现了专门用于贮茶、煮茶和饮茶的 茶具。 所以茶具的发展,是中华民族文化发展集中 反映,也是陶瓷工业、造壶技艺和茶叶品饮 艺术有机结合的象征。

茶具的发展

中国茶具,最先出现的是新石器时代的土陶,以后 发展到硬陶,到秦汉时,有了釉陶的烧制,而后, 又发展了瓷器。至北宋时期始有紫砂陶的崛起。当 时釉有素色、彩色之分,瓷有青瓷、白瓷、黑瓷分 别,全国五大名窑(即官窑、哥窑、汝窑、钧窑和 定窑)各具特色。 瓷器茶具要求:白如玉、薄如纸、声如磬、明如镜。 所以茶具的制作反过来也促进了中国陶瓷业的发展。

七 金属茶具

金属用具是指由金、银、铜、 铁、锡等金属材料制作而成 的器具。 它是我国最古老的日用器具 之一,早在公元前18世纪至 公元前221年秦始皇统一中国 之前的1500年间,青铜器就 得到了广泛的应用,先人用 青铜制作盘、盛水,制作爵、 尊盛酒,这些青铜器皿自然 也可用来盛茶。

紫砂茶具简介

(二)白瓷茶具

茶艺表演解说词

茶艺表演解说词第一道:典雅别致醴陵瓷今天我们为大家准备的茶具是历史悠久的湖南醴陵陶瓷。

第一件:三才杯,杯盖为天,杯把为地,杯身为人,此为天地才三才合一。

瓷质晶莹润泽,细腻美观,色泽典雅,造型别致。

被誉为“东方明珠”。

用它来冲泡千两茶,可谓珠联璧合。

第二道:美人卷帘登华堂即赏茶,“千两茶”是产自湖南益阳,呈圆柱的状,身长约为165厘米,重31.25公斤,采用三级以上黑毛茶经过炒、渥、蒸、踩等数道工序精心制作而成,整个茶身由三层卷包而成,内两层是蓼叶、棕叶,外层是手工编制的花格蔑篓,有诗赞云:“貌似树干却是茶,神奇之棒谁敢攀”。

现层层剥开,宛如揭起卷帘,幽居深庭的黑美人款款而来。

观其色,外层乌润,锯成片状茶饼,取下适量茶叶备用。

第三道:洁杯净具和清境泡茶之前,须洁杯净具,一来表达对客人的敬重,二来提高杯温使茶性更好发挥,三来营造品茶的氛围。

此刻耳边音乐轻柔飘渺,眼前茶具洁净晶莹,引人进入到一个“清、洁、静、和”的品茶境界。

第四道:资水清清育佳茗茶是天含地蕴之灵物,千两茶的优异品质是益阳灵山秀水所孕育,今天选用益阳的山泉水,用此来冲泡千两茶,更能体现其色、香、味。

第五道:玉叶金枝飘然至将茶投入茶壶中,投茶量以壶的五分之一(依茶叶的存放时间及品质而定),茶叶伴着金枝飘然而下,宛若玉叶金枝的佳人随风而至,今人暇想。

第六道:洗去沧桑素心洁将100摄氏度的`开水注入壶中,并刮去泡沫,随即将茶汤倾出,因千两茶经存放而成,茶身紧洁,洗茶可以让其初步舒展,同时体现茶的真香真味。

第七道:激流回荡求琼浆以高冲的手法向杯中注水。

水直冲入壶中激起水花,茶叶随之翻转,激荡茶叶加速茶汁的浸出。

第八道:甘露点点润心田将茶汤依次均匀注入品茗杯中,茶是少数民族同胞的生命之液,点点茶汁正如甘露滋润着各民族,借此道程序预祝中华民族大家庭共建和谐社会,同享太平盛世。

第九道:细品“茶王”论天下千两茶汤色红艳,陈香扑鼻,细细品啜,滋味醇厚滑爽,回甘明显。

- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。

- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。

- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

茶以清心,器以载道“器之道——茶瓷话古今”茶具

珍品鉴赏与收藏展

作者:暂无

来源:《上品Choices》 2011年第5期

文、杜沐沐

中国茶叶博物馆从1991年诞生之日起,以茶为语,向全世界优雅地展示和分享着博大精深的中华茶文化。

值茶博20周年馆庆之际,中国“茶都”杭州与中国瓷都“景德镇”,机缘巧合地进行了一场前所未有的“茶瓷对话”。

于是,中国茶界的“国字号”机构——中国茶叶博物馆首次联袂中国瓷界的“国字号”机构——中国轻工业陶瓷研究所,中国

当代青花茶具名窑——九段烧启动了本次“器之道一茶瓷话古今”的茶具鉴赏及收藏主题活动。

以茶传情,以器悟道,尽

赏千百年之茶器大观。

本次活动以唐为始,续以宋、元、明、清的珍藏级茶具文物,一脉承来,直至当代“官窑”、“名窑”的茶具珍品,

同台精粹汇展,更结合小众的品茗会以及权威专家主持的论坛和沙龙,通过古今实物展、现场品鉴、互动交流、跨界

合作开创博物馆文化活动的新体验模式,树立具有高度专业性、权威性的精品茶文化传播与交流平台。

中国茶叶博物馆建馆20周年馆庆活动《器之道一茶瓷话古今》北京站将于柳絮舞春光的后海畔,浓郁中式风格的楠书房内以清新雅美的传统西湖龙井茶礼表演启幕。

在以茶道,香道,花道三位一体的主题式展览空间内,唐、宋、元、明、清得百余件珍藏级茶具文物,以及日本回流重归的当代青花瓷精品,将以陶瓷独特的艺术物语诠释中国茶文

化发展史。

然后,于布置精美的茶席上,中国茶叶博物馆文物专家、中国轻工部陶瓷研究所专家和景德镇名窑“九段烧”

窑主段镇民先生,将以主题讲座和茶会的方式,与观展嘉宾交互探讨茶具的不同杯型,胎料、釉面,色彩等对品茗感

受的影响。

观展嘉宾更可以亲手把玩为中国茶博20周年馆庆特别推出,代表了中国当代最高水平的珐琅彩茶具,配以

今春新出的西湖龙井和珍藏级普洱,亲历茶瓷互配之妙。

“洁性不可污,为饮涤尘烦,此物信灵味,本自出山原”。

诗中赞美之物即为茶。

茶是世间最圣洁、最清灵之物,它立于中国浩瀚五千年的历史长河中,笑看世事变迁,同时将自己的美好分与世人。

人们在茶中品饮人间情,世间味,

从而感悟出别样的茶味人生。

仅仅一杯清茶,便已饱含世间百态。

茶从不以高傲之态面对世人,无论贫穷富有,卑贱尊贵,每个人都可以享用它,在茶面前,众生平等。

达官富人以“红泥小炉,娈婉卯童”烹煮出的茶极致香醇,妙玉道姑用“梅花上

收的雪”:布衣百姓用粗瓷大碗冲的茶叶同样甘冽芬芳。

从“白菜青盐米子饭,瓦壶天水菊花茶”这样的句子中,我

们不难看出,郑板桥是多么的醉心于这种与茶为伴的闲逸生活。

由此可见,在品茶之时,品的不只是茶味,更是自己

的心境。

人生如茶,茶在经过沸水冲沏,浸泡之后方可凝香吐味,人生亦是如此,只有经历人间冷暖、飘摇沉浮之后,方能感悟人生真谛。

在生活节奏越来越快的今天,人们多乐意将茶道看成是一种以茶为媒的生活礼仪,一种富有智慧的修身之道,可

以说,在今人眼里,实践茶道与其说是为了泡沏好茶,倒不如说是为了摒除杂念,陶冶情操。

从这一点上看,茶道体

现了中国人追求“清净平和”的哲学思想和推崇“恬静淡远”的审美情趣,与“内省修行”的宗教思想也有异曲同工之妙。

活动中,中国茶叶博物馆馆藏珍品原件连同景德镇御窑址出土的珍品原件,总计百余件难得一见的珍品原件,嘉

宾可近距离赏玩。

还有诸多重罱级的文物,有几年前创过世界陶瓷拍卖的记录的鸡缸杯,罕见的元青花执耳杯,工艺绝伦的官窑小杯,以及存世仅两件的凤首壶,莲瓣壶等。

以“唐宋元明清今”为脉络主线的一对一互动式的品鉴讲解和交流的模式,在

非传统博物馆模式的茶道、瓷道、花道的三位一体的布展空间内,体悟茶瓷之妙。

中国茶具界专家,中国茶叶博物馆陈列部郭女士以及中国陶瓷研究所权威专家、景德镇名窑窑主段先生亲自主持

了精彩讲座,零距离与嘉宾沟通交流茶与瓷的内在互通精妙。