油气藏的分类

油气开采与处理技术指南

油气开采与处理技术指南第1章油气藏地质与评价 (4)1.1 油气藏类型及特征 (4)1.1.1 构造油气藏 (4)1.1.2 地层油气藏 (4)1.1.3 水动力油气藏 (5)1.2 油气藏评价方法 (5)1.2.1 地质评价 (5)1.2.2 地球物理评价 (5)1.2.3 钻井评价 (5)1.2.4 试井评价 (5)1.3 油气藏地质建模技术 (5)1.3.1 数据处理与分析 (5)1.3.2 结构建模 (6)1.3.3 岩性建模 (6)1.3.4 物性建模 (6)1.3.5 含油气性建模 (6)第2章钻井与完井技术 (6)2.1 钻井工艺及设备 (6)2.1.1 钻井工艺流程 (6)2.1.2 钻井设备 (6)2.2 井身结构设计 (6)2.2.1 井身结构设计原则 (6)2.2.2 井身结构设计内容 (7)2.3 完井工艺及方法 (7)2.3.1 完井工艺 (7)2.3.2 完井方法 (7)2.3.3 完井材料及设备 (7)第3章油气开采技术 (7)3.1 常规油气开采方法 (7)3.1.1 钻井技术 (7)3.1.2 钻完井作业 (7)3.1.3 采油(气)工艺 (7)3.2 非常规油气开采技术 (8)3.2.1 水平井分段压裂技术 (8)3.2.2 煤层气开采技术 (8)3.2.3 页岩气开采技术 (8)3.3 提高采收率技术 (8)3.3.1 注水驱油技术 (8)3.3.2 化学驱油技术 (8)3.3.3 热力采油技术 (8)3.3.4 气驱采油技术 (8)3.3.5 微生物采油技术 (8)第4章油气藏动态监测与调控 (8)4.1 油气藏动态监测方法 (9)4.1.1 钻井液监测 (9)4.1.2 生产测试 (9)4.1.3 静态资料分析 (9)4.1.4 动态模拟 (9)4.2 油气藏生产数据分析 (9)4.2.1 产量数据分析 (9)4.2.2 压力数据分析 (9)4.2.3 含水量数据分析 (9)4.2.4 油气藏物性数据分析 (10)4.3 油气藏生产调控策略 (10)4.3.1 生产制度优化 (10)4.3.2 油气藏改造措施 (10)4.3.3 水平井开发技术 (10)4.3.4 生产优化与调整 (10)4.3.5 智能化调控 (10)第5章油气藏改造与保护技术 (10)5.1 油气藏改造技术 (10)5.1.1 水平井技术 (10)5.1.2 压裂技术 (10)5.1.3 酸化技术 (10)5.1.4 热力采油技术 (11)5.2 油气藏保护技术 (11)5.2.1 防止水敏伤害技术 (11)5.2.2 防止气敏伤害技术 (11)5.2.3 防止微生物伤害技术 (11)5.2.4 防止腐蚀伤害技术 (11)5.3 油气藏环境保护 (11)5.3.1 环保型油气藏开发技术 (11)5.3.2 废水处理技术 (11)5.3.3 废气处理技术 (11)5.3.4 油气藏开发环境监测与评价 (11)第6章油气处理与储运技术 (12)6.1 油气分离与净化 (12)6.1.1 概述 (12)6.1.2 油气分离原理 (12)6.1.3 油气净化技术 (12)6.1.4 油气分离与净化设备 (12)6.2 油气处理工艺及设备 (12)6.2.1 油气处理工艺流程 (12)6.2.2 原油处理工艺及设备 (12)6.2.3 天然气处理工艺及设备 (12)6.3 油气储运设施及安全 (12)6.3.1 储运设施概述 (12)6.3.2 油气储运设施设计原则 (12)6.3.3 油气管道设计及施工技术 (13)6.3.4 油气储运安全措施 (13)6.3.5 油气储运设施运行维护 (13)第7章油气田开发方案设计 (13)7.1 开发方案设计原则 (13)7.1.1 合理利用资源原则 (13)7.1.2 经济效益原则 (13)7.1.3 技术可行性原则 (13)7.1.4 环保与安全原则 (13)7.2 开发方案编制方法 (13)7.2.1 资料收集与分析 (13)7.2.2 开采方式选择 (13)7.2.3 开发层系划分 (14)7.2.4 开发井网设计 (14)7.2.5 开采工艺设计 (14)7.2.6 投资估算与经济评价 (14)7.3 开发方案评价与优化 (14)7.3.1 开发方案评价 (14)7.3.2 开发方案优化 (14)7.3.3 风险评估与应对措施 (14)7.3.4 方案实施与监测 (14)第8章油气田生产管理与优化 (14)8.1 油气田生产组织与管理 (14)8.1.1 生产组织结构 (14)8.1.2 生产计划与调度 (15)8.1.3 生产安全管理 (15)8.1.4 质量管理与控制 (15)8.2 油气田生产优化技术 (15)8.2.1 采油工艺优化 (15)8.2.2 注水工艺优化 (15)8.2.3 油气集输与处理优化 (15)8.3 油气田生产数据分析与应用 (15)8.3.1 数据采集与处理 (15)8.3.2 数据分析方法 (15)8.3.3 生产优化建议 (15)8.3.4 案例分析 (16)第9章油气田环境保护与节能减排 (16)9.1 油气田环境保护措施 (16)9.1.1 环境保护概述 (16)9.1.2 油气田开发环境污染源识别与评价 (16)9.2 节能减排技术及应用 (16)9.2.1 节能技术 (16)9.2.2 减排技术 (17)9.3 环保法规与标准 (17)9.3.1 环保法规 (17)9.3.2 环保标准 (17)9.3.3 环保监管 (17)第10章油气田智能化与大数据应用 (17)10.1 智能油气田建设 (17)10.1.1 智能油气田总体架构 (17)10.1.2 智能油气田关键技术 (18)10.2 大数据技术在油气田的应用 (18)10.2.1 数据采集与存储 (18)10.2.2 数据处理与分析 (18)10.2.3 数据可视化 (18)10.3 智能化生产管理与决策支持系统 (18)10.3.1 生产实时监控 (18)10.3.2 生产预测与优化 (18)10.3.3 生产决策支持 (18)10.3.4 业务协同与集成 (19)第1章油气藏地质与评价1.1 油气藏类型及特征油气藏是指在地层中储存有石油和天然气的一种地质单元。

油气藏类型及油气田分类

油气藏类型及油气田分类圈闭油、气运移到储集层中以后,还不一定形成油气藏。

只有在运移的道路上遇到遮挡,阻止它继续前进时,才能集中起来,形成油、气藏。

这种由于遮挡而造成的适于油、气聚集的场所,通常称为圈闭。

圈闭的形成必须具备以下三个条件:一是储集层,是具有储集油、气空间的岩层;二是盖层,它是紧邻储集层的不渗透岩层,起阻止油气向上逸散的作用;三是遮挡物,它是指从各方面阻止油、气逸散的封闭条件。

上述三方面在一定地质条件下结合起来,就组成了圈闭。

在不同的地质环境里,可以形成各式各样的圈闭条件,根据圈闭成因,一般可将圈闭分为构造圈闭、地层圈闭和岩性圈闭三种类型。

油、气藏类型根据圈闭类型的不同,可以将油、气藏分为构造油气藏、地层油气藏和岩性油气藏三大类。

构造油气藏的基本特点是聚集油、气的圈闭是由于构造运动使岩层发生变形或变位而形成的,主要有背斜油、气藏和断层油、气藏。

地层油气藏是指地层圈闭中的油气聚集。

岩性油气藏是由于沉积环境变迁,导致沉积物岩性变化,形成岩性尖灭体和透镜体圈闭,在这类圈闭中形成的油气聚集。

常见的潜山油气藏是以地层圈闭为主,也有构造、岩性作用的复合成因的油气藏根据油气藏油层中有无固定隔层,可以将油气藏分为层状油气藏和块状油气藏。

层状油气藏是指油层呈层状分布,油气聚集受固定层位限制,上下都被不渗透层分隔的油气藏,各层具有不同的油(气)水系统。

块状油气藏是指油层顶部被不渗透岩层覆盖,而内部没有被不渗透岩层间隔,整个油层呈块状,具有统一油(气)水界面的油气藏。

根据地层中的原油性质,可以将油气藏分为稠油(重油)油藏、普通黑油油藏、挥发性油藏、凝析气藏和天然气藏。

稠油(重油)油藏是指地下原油粘度大于50毫帕秒(原油比重大于0.9,API重度小于25度)的油藏,液体颜色一般为粘稠黑色。

普通黑油油藏是指地下原油粘度低于50毫帕秒(原油比重在0.82~0.9之间,API重度在25~41度)的油藏,液体颜色一般为黑色。

隐蔽油气藏勘探理论及勘探方法

隐蔽油气藏勘探理论及勘探方法目录1隐蔽油气藏的概念及研究现状 (1)2隐蔽油气藏的分类 (2)3.隐蔽油气藏勘探理论 (5)3.1层序地层理论 (5)3.2坡折带理论 (6)3.3复式输导体系理论 (7)3.4相势控藏理论 (7)4隐蔽油气藏勘探的方法和技术 (8)4.1高精度层序地层学指导下的准确选区选带是隐蔽油藏勘探的基础 (9)4.2地震资料高分辨率采集、高保真处理是隐蔽油藏勘探的保障 (11)4.3多井多层位标定、构造精细解释、变速成图是隐蔽油藏勘探成功的关键 (12)4.4地震属性分析、频谱分解、地震正反演等预测技术是隐蔽油藏勘探的手段 (14)4.5已钻井重新认识、“滚动勘探”模式是隐蔽油藏勘探的重要途径 (16)4.6应用油气化探技术勘探隐蔽油气藏 (16)4.7按照隐蔽油气藏的类型选择勘探方法 (17)5存在问题及发展趋势 (18)5.1存在问题 (18)5.2发展趋势 (18)参考文献 (19)随着勘探程度的提高,可供勘探的构造圈闭日益减少,隐蔽油气藏已成为未来最具储量接替前景的勘探目标。

所谓隐蔽油气藏通常是指以地层、岩性为主要控制因素、常规技术手段难以发现的油气藏[1]。

隐蔽油气藏成条件复杂、圈闭形态不规则、埋藏和分布具有隐蔽性、勘探难度较大,人们对隐蔽油气藏研究还不系统,对它的认识还不够完善。

本文结合国内外隐蔽油气藏勘探的理论研究现状,总结了隐蔽油气藏勘探的思路与技术,分析了隐蔽油气藏目前存在的问题,以及隐蔽油气藏研究的发展方向和趋势,以指导日后隐蔽油气藏勘探。

1隐蔽油气藏的概念及研究现状关于隐蔽圈闭,最早在1964年由美国著名石油学家Levorsen进行了完整的论证,随后世界各国都加强了对地层圈闭、岩性圈闭和古地貌圈闭的油气勘探。

目前普遍认为,隐蔽圈闭是指用常规技术方法和手段难以识别的圈闭,它们主要是由于沉积、古构造运动、水动力变化及成岩作用所引起的,包括地层超覆、地层不整合、上倾尖灭、透镜体、古河道、潜山、礁体及裂缝圈闭等。

中国石油大学(北京)高等石油地质学——6潜山油气藏

新开

董家岗-沙岭

铁匠炉

潜山顶 沙三中顶 泥岩底

大湾

3、 潜山输导条件是潜山油气藏形成的重要条件

风化壳输导 断层输导

特殊性

烃源岩 渗透层

断层

潜山 内隔层

初次运移 二次运移

4、 内幕油气藏的形成需要有内幕隔层(从而形成圈闭)特殊性

隔层

泥质相对 体积含量

徐庄组 馒头组

泥质百分比含量30% 泥质百分比含量60% 泥质百分比含量17-98% 泥质百分比含量70%

0. 2 4 0. 4 0

0. 2 6 0. 4 4

0. 2 6 0. 2 7

0. 4 4 0. 4 2

0. 4 2

M z+ A r 0. 4 5

0. 3 1 E d Es

1+2

0. 3 2 E s3

0. 4 5

0. 4 4

0. 4 9

油藏

气藏

正断层

不整合面 0. 4 5 C 2 9甾烷 2 0 S / ( 2 0 S + 2 0 R )

• 潘钟祥(1982)从变质和年代两方面考虑,基岩为变质岩和火成 岩再加下古生代岩层(不管变质与否)。

华北地台基底:太古 宇阜平群、下元古界 五台群和滹沱群、中 元古界长城系

渤海湾盆地的基底 为双重基底:下古 生界+太古宇和上中 下元古界

渤海湾盆地新生界下伏基岩地质图

渤海湾盆地主要潜山岩性和时代 潜山岩性的多样

2561 2761 2961 3161 3361 3561 3761 3961 4161 4361 4561 4761 4961 5161 5361 5561 5761 5961 6161 6361 6561

第6章_圈闭和油气藏的类型分析

第一节 第二节 第三节 第四节 第五节 第六节

概述 构造油气藏 地层油气藏 岩性油气藏 水动力油气藏 复合油气藏

第一节 概述

一、分类概述

世界上发现的油气藏数量众多、类型各异。根据不同的 需要和目的,提出了上百种油气藏分类方案。

主要分类依据:圈闭成因、油气藏形态、遮挡 类型、储集层类型、储量及产量的大小、烃类相态 及流体性质。

地层超覆不整合油气藏: 储层超覆在基岩、盆缘、不整合面之上。

一、地层 不整合遮挡油气藏

位于不整合面以下,主要与潜伏剥蚀突起及潜伏剥 蚀构造有关。

剥蚀突起或剥蚀构造被后来沉积的不渗透地层所覆 盖,就形成地层不整合遮挡圈闭,油气在其中聚集就 形成地层不整合遮挡油气藏。

潜伏剥蚀 突起圈闭

潜伏剥蚀背 斜构造圈闭

一般分布在盆地的边缘地带,大型超剥带是形成地层圈 闭的基础;充足的油源、鼻状构造、油气运聚动力以及 由高孔渗的砂体、断层及不整合组成的复合输导体系是 油气远距离运移成藏的必要条件;浅部大气水的作用使 原油稠化。

委内瑞拉东部夸仑夸尔油田平面及横剖面图

东得克萨斯油田乌得宾(白垩系) 产油顶部构造图及横剖面图

单家寺下第三系地层超覆油藏顶 部构造图及横剖面图

第六章 圈闭和油气藏的类型

第一节 第二节 第三节 第四节 第五节 第六节

概述 构造油气藏 地层油气藏 岩性油气藏 水动力油气藏 复合油气藏

墨西哥的岩浆盐体刺穿油田横剖面图

四、裂缝性油气藏

★油气储集空间和渗滤通道主要为 (构造)裂缝。

灰岩、 泥灰岩、泥岩等(致密、性脆)

•裂缝性油气藏的特点

a.油气藏常呈块状; b.钻井过程中经常发生钻具放空、泥浆漏 失、井喷; c.储集层岩芯孔隙度、渗透率较低,但试 井渗透率较高; d.同一油气藏不同井间产量相差悬殊。

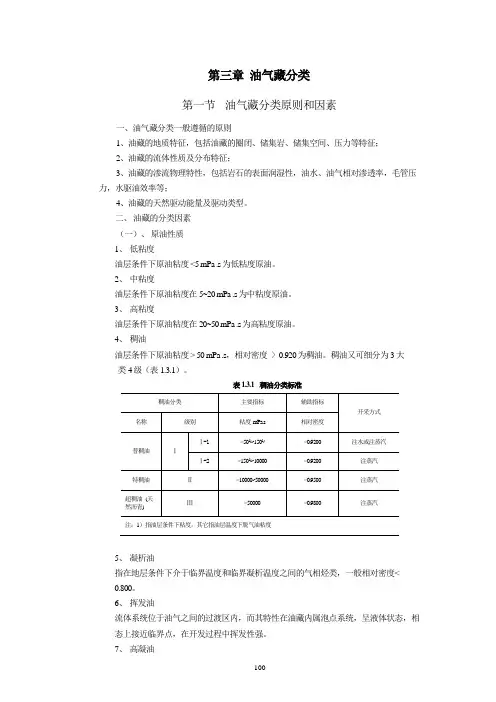

1.3油藏分类

第三章油气藏分类第一节油气藏分类原则和因素一、油气藏分类一般遵循的原则1、油藏的地质特征,包括油藏的圈闭、储集岩、储集空间、压力等特征;2、油藏的流体性质及分布特征;3、油藏的渗流物理特性,包括岩石的表面润湿性,油水、油气相对渗透率,毛管压力,水驱油效率等;4、油藏的天然驱动能量及驱动类型。

二、油藏的分类因素(一)、原油性质1、低粘度油层条件下原油粘度 <5 mPa .s为低粘度原油。

2、中粘度油层条件下原油粘度在5~20 mPa .s为中粘度原油。

3、高粘度油层条件下原油粘度在20~50 mPa .s为高粘度原油。

4、稠油油层条件下原油粘度 > 50 mPa .s,相对密度 > 0.920为稠油。

稠油又可细分为3大类4级(表1.3.1)。

表1.3.1 稠油分类标准注:1)指油层条件下粘度,其它指油层温度下脱气油粘度5、凝析油指在地层条件下介于临界温度和临界凝析温度之间的气相烃类,一般相对密度<0.800。

6、挥发油流体系统位于油气之间的过渡区内,而其特性在油藏内属泡点系统,呈液体状态,相态上接近临界点,在开发过程中挥发性强。

7、高凝油为凝点 > 40℃的轻质高含蜡原油。

(二)、圈闭构造圈闭,地层圈闭、水动力圈闭、复合圈闭。

(三)、储集层岩性砂岩、砾岩、碳酸盐岩、泥岩、火山碎屑岩、侵入岩、变质岩。

(四)、渗透性1、高渗透储集岩空气渗透率 > 500×10-3μm2。

2、中渗透储集岩空气渗透率50—500×10-3μm2。

3、低渗透储集岩空气渗透率10—50 ×10-3μm2。

4、特低渗透储集岩空气渗透率 < 10×10-3μm2。

(五)、油、气、水产状边水、底水、气顶。

(六)、储集层形态层状(单层、分层、低倾角、高倾角)、块状。

(七)、储集空间类型孔隙型、裂缝型、双重介质型。

(八)、地层压力常压(压力系数0.9~1.2)、异常高压(压力系数 > 1.2)、异常低压(压力系数 < 0.9)。

石油地质学第二节 构造油气藏

• (2)通道作用

• 断层另一种作用是破坏原生油气藏,成为油气运移的通道。其结果是 油气运移至浅处,若遇圈闭可形成次生油气藏;若无遮挡油气逸散至地 面而散失。

• 图为柴达木盆地的油砂山油田,本来为一完整的背斜油藏,后因垂直构 造轴线发生一条大断距的断层,将东侧油层抬升暴露于地面,油藏则全

大 构造圈闭 类

1.背斜圈 闭

亚 2.断层圈 闭

地层圈闭 水动力圈闭

1.岩性圈 闭

2.不整合 圈闭

1.构造鼻和阶 地型水动力圈 闭

2.单斜型水动 力圈闭

复合圈闭

1.构造-地层复合 圈闭

2.水动力-构造复 合圈闭

类 3.裂缝性 背斜圈闭

4.刺穿圈 闭

5.多因素 构造圈闭

3.礁型圈 闭

4.沥青封 闭圈闭

• 其特点是:直接覆于基底之上的地层弯曲较显著,有时还可遇到 受基底断裂控制的继承性断裂,向上地层弯曲渐趋平缓,而后逐渐 消失;两翼地层倾角缓,闭合度小,闭合面积大,此类背斜常成带 分布,组成长垣或大隆起。

(3)与同生断层有关的逆牵引背斜圈闭和油气藏

syncline

• 滚动背斜的成因解释有两 种,一种是认为同生断层 下降盘靠近断层面的岩层 因重力下跌使地层下垂弯 曲而形成,另一种是认为 同生断层下降盘尤其靠近 断面处岩层厚度较大,促 使地层在断面附近向着断 层面“回倾”而形成。

(4)背斜圈闭的另一个特点是圈闭向下往往垂直延伸穿 过厚度相当大的沉积岩层。

①中间地层垂距变化

②重复褶皱;

③平行褶皱;

④不协调褶皱;

⑤刺穿和隐刺穿褶皱;

⑥不对称褶皱;

⑦礁和沉积差异压实;

⑧多种假构造(溶蚀、坍塌造 成的);

⑨不整合前的变形; ⑩逆掩断层(或推覆体)下 的背斜

第一节圈闭和油气藏的分类

第一节圈闭和油气藏的分类

圈闭和油气藏的分类既是油气藏形成的基本理论的必要部分,也是勘探和开发的需要。

各国石油地质学家提出了很多关于油气藏分类的方案。

有苏联石油地质学家Н.О.布罗德以储层形态为依据的分类;苏联石油地质学家М.Ф.米尔钦科提出的以圈闭成因为主、以油气藏形态为辅的分类;美国石油地质学家A.I.莱复生根据圈闭成因提出的分类等等。

但从油气勘探实际需要出发,成因分类,能够充分反映各种不同类型油气藏的形成条件、它们之间的区别和联系,科学地预测一个新地区可能出现的油气藏类型,对不同类型的油气藏采用不同的勘探方法和不同的勘探部署方案。

任一圈闭的基本要素是储集层和封闭条件,封闭条件对圈闭形成和类型起着决定性作用。

其中以储集层上方和上倾方向的非渗透性封闭最为重要,在形成圈闭的诸因素中起主导作用,是决定圈闭性质和类型的主要因素。

圈闭的分类就是以起主导作用的封闭因素为基础,结合储集层的特点而制定的。

可将圈闭分为:构造、地层、水动力和复合圈闭四大类。

各大类可根据储集层上倾方向的具体封闭因素,结合储层特征,进一步划分出若干亚类。

第七章 7.2 构造油气藏

1965

白垩纪

砂岩

尚未开发

16 012

9.哈西勒迈尔

阿尔及利亚

三叠

三叠纪

砂岩

2 600

56

15 120

10.舍基特利

原苏联

塔吉克

1968

早白垩世

石灰岩

108

14 840

总计

5

202 295

按背斜构造的成因分为:

挤压背斜油气藏 基底升降背斜油气藏 披覆背斜油气藏

底辟拱升背斜油气藏

逆牵引背斜油气藏

6

1、挤压背斜油气藏(与褶皱作用有关)

胜坨油田形成的有利条件

1.毗邻生油中心—利津洼陷,油源丰富 2.近物源储集层发育

3.巨厚的盖层和多套储盖组合使油气具有良好的保存条件

4.构造的形成与成油期相匹配

28

背斜圈闭的形成条件和形态较简单,主要是 储集层顶面拱起,上方被非渗透性盖层所封闭, 而底面和下倾方向被高油气势面和非渗透性岩层 联合封闭而形成的闭合低油气势区。 背斜油气藏的油气分布局限于闭合空间内, 油气水按重力分异,气油、油水或气水界面与储 层顶面的交线同构造等高线平行,且呈闭合的圆 形或椭圆形,具体形态取决于背斜的形态。烃柱 高度等于或小于闭合度。

断层与储层 之间 的裂缝对流 体进 入砂岩储集 层起 “单向阀” 作用

深部砂层 高压流体源

37墨Βιβλιοθήκη 哥湾Eugene岛330区块沿断层的油气二次运移

38

(三) 断层油气藏类型 按断层与储层平面组合关系分类

① 断鼻油气藏

断层与鼻状 构造组成的 断层圈闭中 的油气聚集

断鼻构造平、剖面图

39

渤海湾盆地永安镇油田永12 断鼻油藏剖面图

第4章圈闭和油气藏概述

ho=uo-vo hg=ug-vg

在静水条件下, 为定 在静水条件下,hw为定 为常数, 值,u为常数,油气势 为常数 只与高程Z成反比 成反比, 只与高程 成反比,油 气等势线与构造等高线 平行, 平行,构造高部位为低 势区。 势区。

在动水条件下,hw顺水流方向降低,为一变量。油气势取决于 在动水条件下,hw顺水流方向降低,为一变量。 顺水流方向降低 水动力hw和高程Z hw和高程 hw和 确定的ho hg等值线构成的闭合区 ho、 水动力hw和高程Z。由hw和Z确定的ho、hg等值线构成的闭合区 为水动力圈闭的位置。 为水动力圈闭的位置。

四.圈闭和油气藏的度量参数 1、圈闭的度量 圈闭的规模或大小可以用圈闭的有效容积来评价。 圈闭的规模或大小可以用圈闭的有效容积来评价。它主 闭合面积、 要决定于闭合面积 闭合( 要决定于闭合面积、闭合(高)度、储集层的有效厚度 和有效孔隙度的分布等 V=S× 分布等( 和有效孔隙度的分布等(V=S×H×φ)。 (1)闭合度与闭合面积 闭合度: 闭合度:圈闭最高点与溢出点垂直距离 闭合面积: 闭合面积:通过溢出点的构造等高线的闭合面积

三.油气藏概念与工业标准 1.油气藏 当圈闭中聚集了一定数量的油气之后, 当圈闭中聚集了一定数量的油气之后 , 就形成了油气藏 油藏、气藏) 其定义为:油气藏是单一圈闭内具有独 单一圈闭内具有 (油藏、气藏)。其定义为:油气藏是单一圈闭内具有独 立压力系统和统一油水(气水)界面的油气聚集 的油气聚集, 立压力系统和统一油水(气水)界面的油气聚集,是地壳 中最基本的油气聚集单位。 中最基本的油气聚集单位。 2.工业油气藏标准 工业油气藏:在目前枝术条件下, 工业油气藏:在目前枝术条件下,有开采价值的油气藏 随时间、条件改变而变化。 时间、条件改变而变化。 改变而变化 评价标准: 评价标准:

- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。

- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。

- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

579

三、油气藏类型 1、按照相态分类 见表3-2-。

表3-2- 中国油气藏相态类型划分表

580

2、按照圈闭要素分类 (1)背斜油气藏 见图3-2-。

图3-2- 背斜油气藏类型图

581

图3-2- 断层油气藏类型图

582

图3-2- 地层油气藏类型图

583

图3-2- 岩性油气藏类型图

584

(5)混合油气藏及水动力油气藏 见图3-2-。

图3-2- 混合油气藏及水动力油气藏类型图

图3-2- 潜山油藏分类

585

586

图3-2- 盐丘圈闭理想示意剖面图

(8)深盆气藏

见图3-2-。

图3-2- 美国阿帕拉契亚地区百英尺砂岩深盆气藏剖面图3、按天然气组分因素分类

(1)含酸性气体气藏的划分

1)含硫化氢(H2S)的气藏划分

见表3-2-。

587

588

2)含二氧化碳(CO 2)的气藏划分 见表3-2-。

(2) 含氮气(N 2)的气藏划分 见表3-2-。

(3) 含氦气(He )的气藏划分

在当前工业技术条件及国民经济实际需要条件下,将天然气组分中含氮量达到0.1%及以上者,称为含氮气藏。

4、按气藏原始地层压力分类

(1)按照地层压力系数(PK )划分 见表3-2-。

表3-2- 气藏按照地层压力系数分类

(2)依据原始地层压力分类,凡气藏原始地层压力在30Mpa 以上者,称高压气藏;小于30Mpa 者称常压气藏。

四、油气藏组合模式 1、长垣油气藏聚集带 见图3-2-。

589

图3-2- 长垣油气藏聚集带实例图

590

2、古河道砂岩体油气藏聚集带

见图3-2-。

图3-2- 古河道砂岩体油气藏聚集带实例图

3、陆相断陷盆地油气藏组合模式

见图3-2-。

图3-2- 陆相断陷盆地油气藏组合模式图

591

4、潜山成藏模式

(1)潜山披覆构造成藏模式

见图3-2-。

图3-2- 埕岛地区潜山披覆构造成藏模式图

592。