刑事诉讼法上的类推与解释

张明楷:如何区分类推解释与扩大解释

张明楷:如何区分类推解释与扩大解释标签:法律罪刑法定原则自然犯张明楷杂谈分类:它山之石罪刑法定原则要求禁止类推解释,而类推解释与扩大解释的界限并不仅仅是用语界限问题。

罪刑法定原则是刑法的生命,其理想基础是民主主义与尊重人权主义。

罪刑法定原则禁止类推解释,但不禁止扩大解释(当然,这并不意味着扩大解释的结论必然符合罪刑法定原则),因此,如何区分类推解释与扩大解释就成为重要问题。

关于扩大解释与类推解释的界限,从理论上可以列举许多:其一,从形式上说,扩大解释所得出的结论,并未超出刑法用语可能具有的含义,而是在刑法文义的“射程”之内进行解释;类推解释所得出的结论,超出了用语可能具有的含义,是在刑法文义的“射程”之外进行解释。

其二,从着重点上说,扩大解释着眼于刑法规范本身,仍然是对规范的逻辑解释;类推解释着眼于刑法规范之外的事实,是对事实的比较。

其三,从与立法者的意思的关系上说,扩大解释,是为了使立法者的意思明确化;类推解释,是在立法者的意思之外主张解释者自己所设定的原理。

其四,从论理方法上说,扩大解释是扩张性地界定刑法的某个概念,使应受处罚的行为包含在该概念中;类推解释则是认识到某行为不是刑法处罚的对象,而以该行为与刑法规定的相似行为具有同等的恶害性为由,将其作为处罚对象。

其五,从实质上而言,扩大解释没有超出公民预测可能性的范围;类推解释则超出了公民预测可能性的范围。

尽管如此,类推解释与扩大解释的界限仍然难以区分。

例如,“卖淫”是否包括同性之间有偿的性行为、“同居”是否包括通奸行为、“财物”是否包括财产性利益,就存在疑问。

笔者认为,区分扩大解释与类推解释的界限,必须注意以下几点:第一,某种解释是否类推解释因而违反罪刑法定原则,在考虑用语可能具有的含义的同时,还必须考虑处罚的必要性。

一个行为的处罚的必要性越高,将其解释为犯罪的可能性越大,但如果行为离刑法用语核心含义的距离越远,则解释为犯罪的可能性越小。

因此,处罚的必要性越高,做出扩大解释的可能性就越大。

类推解释与扩大解释的划分标准

Page

10

谢谢观赏

刑法中罪刑法定原则明确禁止类推解释(但不禁止有利于被告人的类 推解释),允许扩大解释,但扩大解释的结论也可能是错误的。一旦 解释超出法律文义的外延和内涵,就会进入类推的范畴。

Page 7

三、区分扩大解释和类推解释时要注意的问题

一、基于罪刑法定原则的考虑,我们都知道罪刑法定原则 禁止类推,所以在对法律条文进行解释时要在法律允许的 范围内,看其是否违背罪刑法定,通过权衡刑法条文的目 的、行为的处罚必要性、刑法条文的协调性、解释结论与 用语核心含义的距离等诸多方面得出结论。 二、如果某种解释结论符合发展变化的社会生活事实,因 而符合刑法用语含义的发展趋势时,不应认为是类推解释。 如刑法中有关卖淫的理解,以前我们的观念中卖淫是说女 性对男性,但随着社会生活的变化关于卖淫已扩大到男性 对男性、女性对女性、男性对女性。 三、要按照社会上大多数人的认知水平来评判国民的预测 可能性。我们在理解国民预测性时不能凭借有专门知识的 法律人的理解水平,要考虑社会大众的认知水平。

Page

5

二、划分标准

不得不说理论界关于扩大解释和类推解释的划分标准有 很多,但似乎每一种都并不能彻底的将两者完全区分开来, 我认为所有的划分标准其本质都是基于其是否符合罪刑法 定、是否超出国民的预测可能性。 简单地说,类推解释超出了国民的预测可能性,不符 合罪刑法定,而扩大解释没有超出预测可能性,符合罪刑 法定。

Page

6

扩大解释和类推解释的区别

(一)本质不同。扩大解释具有国民预测可能性,类推解释没有。 (二)论证过程不同(即使有时论证一致)。扩大解释是扩大概念的 范围,从而将具体的事例纳入法条的处理范围,解释受到条文用语的 严格限制。类推解释首先承认概念与事例不同,但基于危害性相当, 从而将事例纳入概念范围。 (三)结论不同。扩大解释所得出的结论,并未超出刑法用语可能具 有的含义,而是在刑法文义的“射程”之内进行解释其解释往往被法 律所允许;类推解释所得出的结论,超出了用语可能具有的含义,是 在刑法文义的“射程”之外进行解释,其结论往往超过了人们的理解 范围。

对被告人不利的类推解释

对被告人不利的类推解释类推解释,这玩意儿在法律领域里可不是个简单的角色。

特别是对被告人不利的类推解释,那更是个棘手的事儿。

咱先来说说啥是类推解释。

打个比方,法律规定不许偷马,那有人就说偷牛也得算犯罪,因为牛和马都值钱,都是农民的宝贝。

这就是类推解释,把对马的规定类推到牛身上。

可要是这种类推解释对被告人不利,那问题可就大了。

为啥?你想啊,法律本来是明确规定了某些行为是犯罪,要是随便类推,那不是乱套了吗?法律的权威性和公正性还怎么保证?就好比你去参加考试,老师说这道题选 A 是对的,可后来又说跟这道题类似的另一道题,因为差不多,所以选 B 也对。

这能行吗?考试都得有个明确的标准,法律更是如此啊!再比如说,法律规定诈骗公私财物数额较大的要判刑。

那要是有人说,骗感情也得算诈骗,因为感情也是一种宝贵的“财物”。

这不是瞎扯吗?要是这样类推,那世界不得乱了套?对被告人不利的类推解释,容易造成冤假错案。

本来人家可能没犯那么大的罪,结果一类推,罪加一等,这不公平啊!法律是要保障每个人的权利的,不能随便冤枉好人。

而且,这种不利的类推解释还可能让人对法律失去信任。

如果法律今天这样解释,明天那样解释,谁还知道到底该怎么做才对?就像你走在路上,路牌一会儿指这边,一会儿指那边,你不得晕头转向?咱们的法律得严谨,得明确,不能模棱两可。

要是允许这种对被告人不利的类推解释存在,那法律不就成了橡皮筋,可以随意拉长缩短啦?所以说,坚决不能让对被告人不利的类推解释得逞!法律必须有个清晰的边界,不能随便乱套。

不然,正义怎么伸张?公平怎么保障?咱们的社会秩序还怎么维护?大家说是不是这个理儿?。

论刑事诉讼法漏洞填补中的类推(2)

论刑事诉讼法漏洞填补中的类推(2)三、刑事诉讼法类推适用的几种方式(一)授权式类推在我国刑事诉讼法中存在法律明文授权类推适用的规定,如依《刑事诉讼法》第31条规定,关于书记员、翻译人员和鉴定人回避原因、回避程序的规定类推适用第28、29、30条的规定;第195条规定,第二审人民法院审判上诉或者抗诉案件的程序,除本章已有规定的以外,参照第一审程序的规定进行;再如《最高人民法院关于执行〈中华人民共和国刑事诉讼法〉若干问题的解释》第100条规定,人民法院审判附带民事诉讼案件,除适用刑法、刑事诉讼法外,还应当适用民法通则、民事诉讼法有关规定。

授权式类推的原因是为了避免繁琐重复的规定,以明文规定的形式对可以类推的事项作出规定。

因此,司法者在进行授权式类推时,过程较为简单,只需将被授权的法律规范直接类推适用至未具体规范的事项之中,甚至不需要进行二者在逻辑结构和价值评价上是否相似的判断。

有学者甚至认为,授权式类推究竟是法律已有明文规定,在其不明了的地方是通过法律解释的方法解决的,不属于漏洞填补的问题。

笔者认为,无论是个别规范的授权类推还是整体的授权类推,授权式类推从本质上看,依然是类推适用的一种,只不过是法律明文允许的类推适用。

因此,在进行授权式类推时,依然要遵循一般非授权式类推适用的原则,而不得以法律明文规定为由任意类推。

(二)个别类推个别类推即将针对一构成要件而定之规则转用于类似的案件事实上,因为是把一个法律规范准用在一个它未曾规整的案件事实上,所以称之为个别类推。

[1](P260)个别类推是最常见的类推适用方式,其根据在于不同的案件事实彼此“相类似”,也即二者在若干观点上一致,其余则否,但不一致之处不足以排斥“相类似”的法律评价。

上文中所举的我国刑事诉讼法的漏洞及填补事例,几乎都属于这种个别类推。

此外还有若干其它事例。

如在刑事诉讼实践中的财产刑执行阶段,极有可能出现案外人对执行标的提出权属异议的情形,我国刑事诉讼法对出现这种情形时如何处理并未规定。

刑法中的类推解释例子

刑法中的类推解释例子

类推是一种推理方法,可以通过将一个情境或对象与另一个类似的情境或对象进行比较来推断它们可能具有相似的法律效果。

例如,我们可以通过类推来解释刑法中的法律条款。

假设某个刑法条款规定,“任何人在公共场所持有携带刀具将被视为犯罪”。

我们可以从类似的情境中推断,如果某个人在私人场所持有携带刀具,可能也会被视为犯罪。

这里的类推是通过比较公共场所和私人场所的相似性,以及涉及刀具持有的行为,来推断在私人场所持有刀具也可能被视为犯罪。

这种类推解释使得该刑法条款适用于类似情境,以确保公共安全和防止潜在的危险行为。

总之,类推在刑法中的应用可以帮助我们理解法律条款适用范围的扩大或具体行为的定义,以保护社会秩序和公众利益。

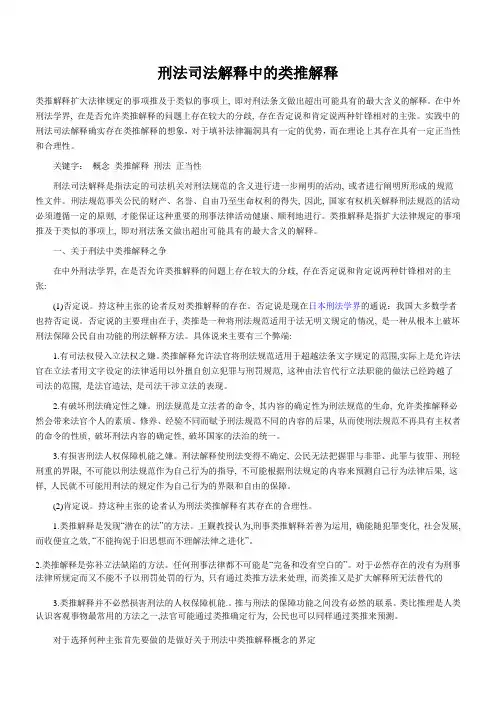

刑法司法解释中的类推解释

刑法司法解释中的类推解释类推解释扩大法律规定的事项推及于类似的事项上, 即对刑法条文做出超出可能具有的最大含义的解释。

在中外刑法学界, 在是否允许类推解释的问题上存在较大的分歧, 存在否定说和肯定说两种针锋相对的主张。

实践中的刑法司法解释确实存在类推解释的想象,对于填补法律漏洞具有一定的优势,而在理论上其存在具有一定正当性和合理性。

关键字:概念类推解释刑法正当性刑法司法解释是指法定的司法机关对刑法规范的含义进行进一步阐明的活动, 或者进行阐明所形成的规范性文件。

刑法规范事关公民的财产、名誉、自由乃至生命权利的得失, 因此, 国家有权机关解释刑法规范的活动必须遵循一定的原则, 才能保证这种重要的刑事法律活动健康、顺利地进行。

类推解释是指扩大法律规定的事项推及于类似的事项上, 即对刑法条文做出超出可能具有的最大含义的解释。

一、关于刑法中类推解释之争在中外刑法学界, 在是否允许类推解释的问题上存在较大的分歧, 存在否定说和肯定说两种针锋相对的主张:(1)否定说。

持这种主张的论者反对类推解释的存在。

否定说是现在日本刑法学界的通说:我国大多数学者也持否定说。

否定说的主要理由在于, 类推是一种将刑法规范适用于法无明文规定的情况, 是一种从根本上破坏刑法保障公民自由功能的刑法解释方法。

具体说来主要有三个弊端:1.有司法权侵入立法权之嫌。

类推解释允许法官将刑法规范适用于超越法条文字规定的范围,实际上是允许法官在立法者用文字设定的法律适用以外擅自创立犯罪与刑罚规范, 这种由法官代行立法职能的做法已经跨越了司法的范围, 是法官造法, 是司法干涉立法的表现。

2.有破坏刑法确定性之嫌。

刑法规范是立法者的命令, 其内容的确定性为刑法规范的生命, 允许类推解释必然会带来法官个人的素质、修养、经验不同而赋予刑法规范不同的内容的后果, 从而使刑法规范不再具有主权者的命令的性质, 破坏刑法内容的确定性, 破坏国家的法治的统一。

3.有损害刑法人权保障机能之嫌。

类推定罪名词解释

类推定罪名词解释类推定罪是指当一个人受到一项罪名的指控后,根据类似情形而推断出另一项罪名,这种行为被视为违反正当程序,并由法院审讯处理。

可以将类推定罪定义为“采用和已知犯罪行为相似的方式,根据和已知犯罪行为相似的事实,推定一个人犯下另外一项罪名”。

类推定罪是由实践发展而来的。

在某些情况下,法律对犯罪企图和犯罪行为作出明确规定,因此类推定罪无法成立或受到限制,此时法律应当以具体情况为重点,而不是以受害人心理为重点。

另一方面,如果只有抽象的推理,通常被认为是违反宪法原则的,因为这样的推理过于抽象,超出了正当程序的范围。

类推定罪的认定标准是比较富有争议的,它的概念因国家的不同而不同,因此需要根据具体国家的立法条件来解释其范围。

尽管这种情况在法律上受到了限制,但在英美等国家,某些调查机构仍然采用这种方法作为侦探犯罪的手段之一。

类推定罪在司法审判中扮演着重要的角色,根据美国宪法,有权对涉嫌犯罪的人进行审判的法官在审理案件时,都必须遵守宪法规定,不得凭空责难嫌疑犯。

法官审查一个案件时,必须根据收集的证据,判断涉嫌犯罪的人是否犯有该罪名指控,而不能凭借类推定罪获取有关罪名的证据。

类推定罪推定是一种引导性的推理,在司法审判中,当一个被告被控犯有和以前类似的犯罪时,法官可以基于类推原则判断他是否犯有这一罪名,但是,这一方式在审判过程中仍然存在一些问题,应当由法官慎重考虑。

类推定罪是一种自然的推理,它涉及到各种法律,包括刑事法律,民事法律和行政法律。

它可以用来认定一个人的责任,但是也可能对人权造成负面影响,因此,在实施类推定罪时,应当以“恰当”为原则,尊重人权,保护嫌犯的权利,防止滥用联想罪的司法检查。

综上所述,类推定罪是一种重要的法律概念,因其关系到国家宪法规定,以及司法审判中嫌犯享有的权利,所以在司法审判中,应当谨慎对待类推定罪这一概念,尊重司法审判原则,保护嫌犯的权利,以防止滥用类推定罪的司法检查。

刑法的类推解释与扩张解释

刑法的类推解释与扩张解释哎呀呀,咱今儿个就来好好唠唠刑法的类推解释和扩张解释。

你说这刑法啊,那可真是像一把双刃剑,用得好能维护正义,用不好可就麻烦啦!先来说说类推解释。

这就好比是在一个大拼图里,硬要把一块不合适的拼图塞进去,还非说它合适。

比如说,本来法律规定了不能偷苹果,那有人就类推说,那偷梨也不行啊,这就有点牵强了吧!就像有个人说,猫和老虎都是猫科动物,那我养只猫就等于养了只老虎,这不是瞎扯嘛!这种类推解释很容易就越过了法律原本的界限,搞不好就会冤枉好人呐!再讲讲扩张解释。

这就像是给一个气球吹气,让它适当变大一点,但又不能吹爆了。

比如法律说不能伤害别人身体,那把推搡也算进去,这就比较合理嘛。

这就好像说,汽车能在路上跑,那给汽车加个漂亮的外壳,它还是能在路上跑呀,这就是合理的扩张。

但要是说汽车能在路上跑,所以飞机也能在路上跑,那可就太离谱啦!咱在生活中可得小心这俩家伙。

要是法官乱用类推解释,那可就乱套啦,说不定哪天咱正常做个啥事就被抓起来了呢!但要是合理运用扩张解释,就能让法律更适应各种复杂的情况,更好地保护咱大家。

咱得明白,刑法可不是闹着玩的,它得严谨,得合理。

不能随随便便就类推,也不能过度扩张。

就像走钢丝,得把握好那个度。

不然,这社会不就乱了套嘛!咱都希望生活在一个有秩序、公平的环境里,而刑法的类推解释和扩张解释就是维护这个环境的重要工具。

咱要尊重法律,同时也得监督法律的执行,让它真正为咱老百姓服务,而不是反过来伤害咱呀!你说是不是这个理儿?我的观点就是,刑法的类推解释要谨慎使用,不能滥用,而扩张解释要在合理范围内进行,这样才能让刑法更好地发挥作用,保障社会的安定和公平。

刑法重点、难点辨析(六)缩小解释、扩大解释和类推解释

(1)以⽂理解释得出的条⽂含义为基准,如果得出较⼩(较窄)含义的,是缩⼩解释,也称限缩解释;得出较⼤(较⼴)含义的,是扩⼤解释,也称扩张解释。

例:根据《刑法》第111条的规定,为境外的机构、组织、⼈员⾮法提供国家秘密或者情报的,构成犯罪。

司法解释将其中的“情报”解释为“关系国家安全和利益、尚未公开或者依照有关规定不应公开的事项”。

这⼀解释属于下列何种解释?A.补正解释B.当然解释C.反对解释D.缩⼩解释 ——答案:D。

因为“情报”含义宽泛,有公开不公开的、重要和不重要的等等,给该条之“情报”加上“关系国家安全和利益”、“未公开”等限制,缩⼩了其范围,所以是缩⼩解释。

类似如:“对累犯以及因杀⼈、爆炸、抢劫、强*、绑架等暴⼒性犯罪中的⼀罪被判处10年以上有期徒刑、⽆期徒刑的犯罪分⼦,不得假释”。

该解释将因“暴⼒性犯罪被判处10年以上有期徒刑”不得假释,限定为“⼀罪”被判10年以上,也属于缩⼩解释。

(2)扩⼤解释是相对于条⽂的字⾯含义⽽⾔,其真实的含义应该⼤⼀点。

例:破坏交通⼯具罪的对象是“⽕车、汽车、电车、船只、航空器”,解释其中的“汽车”包括⼤型的拖拉机,就有所扩⼤,但仍是汽车可以包含的范围。

(3)类推解释,是指把刑法条⽂字⾯含义扩⼤解释到包含“相类似”的事物。

⽆论对字⾯含义作扩⼤或缩⼩的解释,仍然能与字⾯含义保持同⼀性质,没有脱离字⾯含义。

⽽类推解释则过分超出了字⾯含义,仅具有“类似性”⽽不具有“同⼀性”。

例:强制猥亵、侮辱妇⼥罪的对象是“妇⼥”,如果根据男⼈与妇⼥都属于“⼈类”的类似性,解释为包括“男⼈”就属于类推解释,将该条适⽤于对男⼈的性侵犯就是类推适⽤,不符合罪刑法定原则。

例:将故意杀⼈罪中的“⼈”解释为“精神正常的⼈”,属于缩⼩解释,且属于不适当的缩⼩解释。

论刑法中扩张解释与类推解释的界限——以张某致住宿学生死伤案为例

论刑法中扩张解释与类推解释的界限——以张某致住宿学生死伤案为例刑法是国家力量的一种表现形式,其宗旨是保护社会秩序和公民权益。

在刑法的适用中,解释界限的问题一直备受关注。

在实际操作中,扩张解释和类推解释是常见的两种方法。

本文将以张某致住宿学生死伤案为例,探讨这两种方法的界限和限制。

2019年9月22日,湖南宁远县某宾馆发生了一起特别重大刑事案件。

当时,宾馆中的一批准备参加学术研讨会的学生在休息时,被前来行凶的张某所袭击,造成28名学生受伤,其中8人死亡。

案发后,公安机关很快将行凶嫌疑人张某抓获。

针对这样的刑事案件,刑法的适用非常重要。

在使用刑法时,扩张解释和类推解释是两种常见的方法,但也需要注重它们的明确界限和限制。

首先,扩张解释的作用是将规定的适用范围扩大。

例如,如果法律规定“损害他人身体健康的,应当依法负刑事责任。

”那么,扩张解释可能是指这种损害不仅包括直接的攻击行为,也包括可能导致身体损害的行为。

在张某案中,扩张解释可以是指,除了袭击行为造成的死亡和伤害,还包括后期可能导致学生死亡和伤害的因果关系。

然而,扩张解释不能跨越法律条文的明确边界。

例如,在张某案中,即使这种行为导致后期的死亡和伤害,由于这种行为与法律规定的犯罪类型不匹配,因此也不能被刑事法律所规制。

其次,类推解释是指在同一类行为中推广和适用结构和原则。

例如,在一个案件中,如果被告人的行为与法律规定的行为相似或类似,那么法官可以推广类似的法律规定,并用于这个案件。

在张某案中,类推解释可以是指将张某的袭击行为与伤害交通案件相似的罪行相联系。

例如,王某驾驶车辆肇事致人死亡,如果将这两种行为进行比较,可以将张某的袭击行为当作交通事故中的肇事行为进行处理。

但是,类推解释仍然受到一些限制。

在实际操作中,类比行为必须结合不同的行为标准和具体法律条款。

例如,如果一审法院仅是因为判决张某袭击行为与肇事交通案件相似而将其判处了死刑,那么这种行为就是违反法律原则的行为。

- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。

- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。

- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

刑事诉讼法上的类推与解释【内容提要】类推解释在刑法和刑事诉讼法上具有不同的形式和意义。

刑法基于罪刑法定原则的要求,原则上禁止类推解释,尤其是相似条文之间的类推解释;只有在有利于被告的前提下,才允许事实比较意义上的类推解释。

但在刑事诉讼法上,即使承认程序法定原则,也只是禁止扩张国家权力的类推解释,而不应禁止保障国民权利的类推解释。

【关键词】类推解释法律漏洞程序法定原则法律保留原则在刑事诉讼法上,类推解释的运用范围应当取决于其存在理由,而类推解释的存在根据和服务目标应当决定其运用的方向和收放尺度。

如果不否认刑事诉讼法是用来规制国家权力、保障国民权利的,那么,对于国家权力而言,应当要求其在法定范围内且依法定方式行使。

换言之,权力须得法律明确规定方始存在,禁止旨在突破法律、扩张权力的类推解释。

而对于国民权利而言,只要不是法律明文限制和剥夺的,就应理解为权利一向存在。

并且,法律规定的权利只是相当于对被列举的权利的强调,而不意味着对未被列举的权利的排除,因而不应禁止以类推解释的方式延伸、拓展国民权利。

类推解释在刑事诉讼法上有特殊的价值与意义,实有必要加以厘清和规范。

一、对禁止类推解释的反省禁止类推解释是民主主义和尊重人权的要求。

既然法律是民主社会人民意志的体现,就不应允许司法官员通过类推解释法律,绕开立法表决,径行充当立法者,从而集立法权与司法权于一身。

同时,“一项刑事法律规范必须明确、清晰地规定所要禁止或约束的事项,以便提供事先警示,防止武断执法”。

⑴唯此,才能使国民预测自己的行为后果,而不至于手足无措、动辄得咎,进而真正能够在保护和扩大国民自由的意义上尊重和保障人权。

尤其在刑法中,类推解释意味着,“解释者明知刑法没有将某种行为规定为犯罪,但以该行为具有危害性、行为人具有人身危险性等为由,将该行为比照刑法分则的相似条文定罪量刑。

换言之,类推解释是指超出了通过解释可以得到的刑法规范规定的内容,因而是制定新的刑法规范的一种方法”。

⑵类推解释由于超出了法律文本可能具有的含义,被认为是违背了罪刑法定原则的基本要求,与法治精神背道而驰。

因此,在刑法中禁止类推解释,也就是禁止相似法条之间的援引比附,这向来是占主流地位的见解。

然而,类推解释似乎具有旺盛的生命力,在刑法理论与实践中一直如影随形。

究其原因,作为重要的理论参照,即使刑法已经剔除了类推制度,类推解释也始终没有离开人们的视野。

学者普遍认为,在罪刑法定原则之下类推解释是被禁止的,但扩大解释是被允许的。

由此,类推解释担负起了检视扩大解释妥当性的重任。

也由此,学者不得不承认扩大解释与类推解释的界限是模糊的:“要通过权衡刑法条文的目的、行为的处罚必要性、国民的预测可能性、刑法条文的协调性、解释结论与用语核心含义的距离等诸多方面得出结论”。

⑶再者,禁止类推解释是否存在例外?例外适用的前提又是什么?”一般学者尚有以为在有利于被告之情形下,如刑之减轻或免除等,亦许类推解释者,余以为刑法制定,所以昭信守,国家与人民共之,以无为有,以轻为重,固属不可,以有为无,以重为轻,亦非所许,失人之与失出,其失相同,安在其有利于被告时,即谓可以类推解释乎。

”⑷与之相对立的见解则是,罪刑法定原则只限制入罪,不限制出罪:在“刑法上有利于行为人的情况下,类推解释乃被容许为法律逻辑的一种经常的推理方式”。

⑸后一见解为多数人所主张,但仔细推敲,似有舛误。

既然法无明文规定不为罪,径行宣布无罪才是正理,又何必选择一个“较轻”的法条定罪?如此说来,两种见解中类推的含义有所不同:前者指相似法条之间的比照,后者指相似事实之间的比较。

只有在后一种意义上,才存在所谓“有利于被告的类推”。

比如,1998年《最高人民法院关于审理盗窃案件具体应用法律若干问题的解释》(20XX年《最高人民法院、最高人民检察院关于办理盗窃刑事案件适用法律若干问题的解释》发布实施后,本解释同时废止)规定,“偷拿自己家的财物或者近亲属的财物,一般可不按犯罪处理”。

以此规定为依据,主张诈骗近亲属的财物的也可不按犯罪处理,就是在做有利于被告的类推解释。

时隔多年,20XX年《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第4条终于“认可”了这一类推解释。

由此看来,关于例外问题的讨论,往往使原则问题焕发生机与活力。

问题延伸开来,又带动了“存疑时有利于被告”问题的讨论。

⑹类推解释引起热议,首要原因还是近年来德国刑法理论的大规模引入,尤其是考夫曼的类型理论,使理论界和实务界重新关注并思考类推解释,特别是事实比较意义上的类推解释,并试图“以具有弹性的思考去操作那些难以藉着列举的方式就可穷尽的概念”。

⑺通过对盐酸是否武器这个问题的探讨,考夫曼得出结论说,对于可允许的解释与被禁止的类推之区别,“实际界定是完全无可行性的”;“法原本即带有类推的性质”,“在刑法上没有或从来不曾有严格的禁止类推”。

⑻受考夫曼这一观点的影响,目前国内有一种观点通过质疑扩大解释与类推解释的区别,从根本上质疑禁止类推解释的可能性。

虽说这种质疑尚未取得刑法学界的广泛认可与支持,但其所言我们“并没有将禁止类推解释原则贯彻到底”,⑼却是事实。

不过,考夫曼也认真指出:“毫无疑问,类推比归纳和设证还要不确定、大胆和有风险。

”⑽那么,这种“不确定、大胆和有风险”的类推解释,在刑事诉讼法中又是何种际遇?必须承认,类推解释在刑法和刑事诉讼法中的命运是不同的。

如果说刑法中的罪刑法定原则向来要求禁止类推解释,但这种要求是观念性的、原则性的,刑法中不可能完全排斥类推解释,⑾那么,在刑事诉讼法中,由于没有罪刑法定原则的限制,是否就意味着无需思考其对立物类推解释?细察可知,类推解释在刑事诉讼法中一直存在,且多有运用。

究其原因,一言以蔽之,“法有限而情无穷”,法律漏洞不时显现,刑事实体法与刑事程序法概莫能外。

因此,为平衡私人利益,法院可以填补法律漏洞。

⑿并且,在刑事程序法上,填补法律漏洞也是允许的。

其理由在于,刑事诉讼法的终极目的是保障人权,它除了为国家权力设限以外,其诸多条款也是专为保障被追诉人权利而设,故应当允许对涉及个人权利的、不明确的法条做有利于个人的解释,甚至是类推解释。

换言之,“可以扩张至具体的狭义术语表述之外”。

⒀比大陆法系国家更进一步,在美国,不仅特别倚重正当程序,强调实定法模糊即无效,而且赋予《权利法案》所列各种保障条款以扩大解释的优先权,并将这种优先权视为“对刑事被告保护措施的进一步扩展”。

⒁这是因为,“《权利法案》和宪法的其他部分一样也比较简短。

它的制订者给出了宽泛的原则,而由法院来解释这些宪法规定并针对具体情形运用之。

因此,司法解释决定了我们拥有的公民自由和权利的真实性质。

由于司法解释随着时间的改变而改变,我们的自由和权利也是如此。

”⒂反过来说,如果不允许对关乎被追诉人权利的刑事诉讼法上的漏洞加以填补,则势必损害国民的诉讼权利,进而损害他们的实体利益。

再者,刑法中的罪名设置是点状的,罪名各自独立,某个具有社会危害性的行为在刑法上的罅漏,是否填补以及如何填补,至少不影响其他罪名的运用。

而刑事诉讼程序的运作是线形的,如果不允许填补这些漏洞,必然使程序出现断裂,影响诉讼活动的正常进行。

因此,有必要研讨填补刑事诉讼法上漏洞的原则和方法,以利于司法官员在司法实践中参酌运用。

毕竟,“再具体之命令也必须将某些因素留待执行者确定。

设甲官员令乙官员逮捕某丙,乙官员也必须依据自身之裁量决定何时、何地及如何执行令——此裁量之必要性在于甲官员未能预见、在一定意义上也不可预见之复杂环境。

”⒃二、程序法定原则下的类推解释随着程序法定原则的提出,类推解释在刑事诉讼法领域中的重要性被凸显出来。

⒄程序法定原则意味着,法律“确定着有关刑事诉讼程序的规则并创设新的法院制度”。

⒅大陆法系传统上青睐成文法,一般以比较完备的刑事诉讼法典作为约束国家权力、保障国民权利的依据。

同时,法院在司法实践中以类推解释填补刑事诉讼法漏洞的做法普遍存在,也得到了学者的普遍认可。

“对实体刑事法律所不能允许的类推解释,在对程序性法律进行解释时则不予禁止。

”⒆例如,德国刑事诉讼法第136a条规定,不允许使用虐待、疲劳战术、伤害身体、服用药物、折磨、欺诈或者催眠,以及有损被指控人记忆力、理解力的措施等讯问方法。

据此,法院的判例指出,如便衣警员乔装潜入监所,以便探出被告之做案真相时,此时虽未涉及讯问行为,但亦应类推适用刑事诉讼法第136a条之规定。

⒇再以我国台湾为例。

有学者认为,基于权利保障的考虑,刑事诉讼法不但不禁止类推解释,反而应当适用类推解释。

比如,法律禁止以不正当方法讯问被告,且明文规定不正当方法所得之自白无证据力;法律也禁止对证人施以不正当方法,但对出于不正当方法所得之证人陈述,却疏于规范其证据力,此乃法律漏洞。

由于禁止不正当讯问之目的在于保障意思自由,而人性尊严不可侵犯适用于所有人,所以应类推适用被告自白规定以解决与证人有关的类似问题。

再如,无论出于鉴定还是勘验之目的,身体检查均可能带给妇女羞耻感或导致“瓜田李下”之嫌,因此,检查妇女身体,应命医师或妇女行之。

但对于女性检查男性身体,法律却没有规定。

实践中,女法官基于直接审理原则,勘验了男性被告之下体特征。

学者认为这也属于法律漏洞,需透过类推解释加以解决。

(21)可以说,在大陆法系,刑事诉讼法上的类推解释是非常明显的。

在英美法系,法官在判词中进行法律解释时,经常以目的论解释为依归。

也就是,在解释法条时,首先探寻立法机关当初制定法律时所要达到的目的,然后以这个目的为指导原则去解释法律条文的涵义。

在目的论解释的过程中,不拘泥于条文的字面意义;如果法条有漏洞,法官可以通过类推解释予以填补,使立法时的意愿能够充分实现。

(22)比如,美国联邦宪法修正案是刑事诉讼的重要依据,不过,修正案的文字非常简略,适用中不免需要解释。

第四修正案规定,“人民有保护他们的身体、住宅、文件与财产的权利,不受无理搜查和扣押,并不得非法侵犯”。

其中,何为“住宅”?按照字面含义,“住宅是指一人、多人或者一个家庭所居住的建筑物”。

(23)那么宾馆是住宅吗?无疑,宾馆属于建筑物,亦为人们所居住,并可成为家庭居所。

可帐篷亦可为人们所居住,亦可成为家庭居所,却很难说是建筑物。

通过扩大解释,可以将宾馆说成住宅,也勉强可以视帐篷为住宅。

但是,若要将亭理解为住宅,就显然需要借助类推解释了,因为同宾馆、帐篷相比,亭并不供人居住。

然而,在“凯茨案”中,美国联邦最高法院坚持认为,第四修正案“保护的是人,而不是场所”;从这个角度看,封闭的亭更类似于家,而不是类似于场所,因而拥有宪法所保护的合理的隐私预期。

(24)不仅如此,宪法第四修正案规定的是“他们的住宅”,如果一个人是在“他人的住宅”里,是否同样受第四修正案的保护?美国联邦最高法院在“奥尔森案”中,曾将第四修正案的保护扩大到“他人的住宅”。