新药“利奈唑胺”的详细介绍

利奈唑胺结构

利奈唑胺结构利奈唑胺是一种被广泛应用于防治泌尿系统感染症状的药物,其化学结构也十分特殊。

它属于一种合成的类似于氨基甲酸酯的药物,具有强烈抗菌作用,可以有效抑制细菌的生长和繁殖。

本文将从利奈唑胺的化学结构、药理作用、临床应用等方面进行详细介绍。

利奈唑胺的分子式为C12H12FN3O3,它的分子量为269.24。

利奈唑胺是一种含有三元环的药物,其中心的三元环具有两个相邻的杂原子,它们分别是一氮和一氧,如下所示:这个三元环是利奈唑胺分子的主要活性部分,其在金属离子的催化下可以与细菌的DNA结合,从而影响DNA的合成和复制,进而抑制细菌的生长。

二、利奈唑胺的药理作用利奈唑胺是一种广谱抗菌药,主要用于治疗泌尿系统感染、呼吸道感染以及肠道感染等。

它的作用机制是通过抑制细菌的DNA合成和复制,从而导致细菌死亡。

在体内,利奈唑胺会被迅速吸收,并在肝脏中代谢成代谢产物。

它的半衰期为1.5-2.5小时,主要通过肾脏排泄。

利奈唑胺对一些厌氧菌和革兰氏阴性菌具有很强的杀菌作用。

它主要用于治疗以下疾病:1.泌尿系统感染:利奈唑胺可以有效杀灭导致尿路感染的细菌,如大肠埃希菌、铜绿假单胞菌、肺炎克雷伯菌等。

因此,它也被广泛用于治疗尿道感染、膀胱炎、肾盂肾炎、前列腺炎等疾病。

2.呼吸道感染:利奈唑胺可以杀死引起细菌性肺炎、外界气管炎等感染的细菌,如军团菌、肺炎链球菌、流感嗜血杆菌等。

3.肠道感染:利奈唑胺还被用于治疗肠道感染,如沙门菌感染、大肠杆菌感染等。

总之,利奈唑胺是一种十分重要且广泛应用于临床的抗生素,其药理作用和化学结构的独特性为其带来了强大的杀菌作用,成为医生治疗细菌感染的重要选择之一。

利奈唑胺的临床研究

引言:利奈唑胺是一种广谱三唑类抗真菌药物,已被广泛应用于临床治疗寄生虫感染和真菌感染等疾病。

本文旨在对利奈唑胺的临床研究进行详尽的介绍和分析,从药理学、临床试验和副作用等角度,全面了解利奈唑胺在临床实践中的应用情况。

概述:利奈唑胺是一种季唑类抗真菌药物,可以选择性地抑制真菌细胞膜内的呼吸链酶,从而导致真菌细胞的死亡。

利奈唑胺被广泛应用于治疗念珠菌感染、皮肤真菌感染和肺部真菌感染等疾病。

在临床实践中,利奈唑胺显示出了良好的抗真菌活性和良好的耐受性。

正文:1.利奈唑胺的药理学机制1.1抗真菌作用机制:利奈唑胺通过选择性抑制真菌细胞膜内的呼吸链酶作用于真菌细胞,从而阻断真菌细胞的生存机制,导致真菌细胞的死亡。

1.2药代动力学特性:利奈唑胺经口给药后在体内吸收良好,可达到有效浓度。

它的半衰期约为10小时,适合每日一次的给药方式。

2.利奈唑胺临床试验的研究进展2.1念珠菌感染:大规模临床试验表明,利奈唑胺可用于治疗念珠菌感染,并展现出了高效的抗真菌活性。

2.2皮肤真菌感染:利奈唑胺在治疗皮肤真菌感染方面也取得了良好的效果,对真菌感染部位的症状和体征有显著的改善。

2.3肺部真菌感染:利奈唑胺可以作为一线药物用于治疗肺曲霉病和肺念珠菌病,临床试验表明其治疗效果较好。

3.利奈唑胺的副作用及安全性评估3.1轻微副作用:利奈唑胺可能引起恶心、呕吐、腹泻等轻微不良反应,但大多可以耐受。

3.2严重副作用:极少数患者可能出现过敏反应、肝功能损害等严重副作用。

临床上需进行鉴别和监测,避免严重不良反应的发生。

4.利奈唑胺的临床推广和应用前景4.1临床推广:利奈唑胺作为一种有效的抗真菌药物,应该得到广泛的推广和应用,提高真菌感染患者的治疗效果。

4.2应用前景:利奈唑胺在治疗真菌感染方面显示出良好的疗效,随着技术和研发的进步,利奈唑胺的应用前景将更加广阔。

总结:利奈唑胺作为一种广谱三唑类抗真菌药物,在临床实践中显示出了良好的抗真菌活性和耐受性。

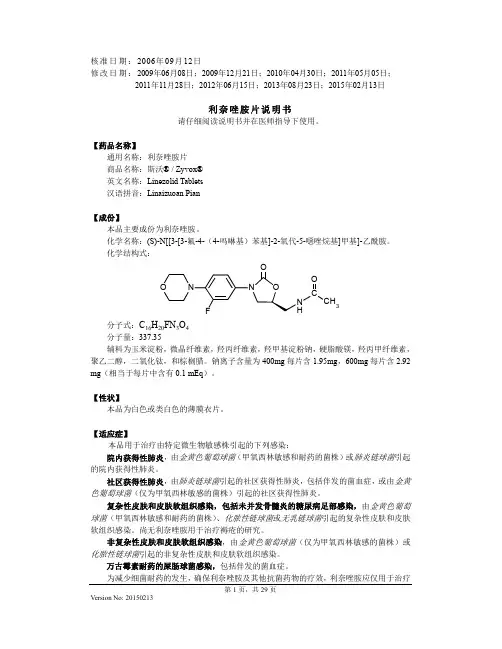

利奈唑胺片说明书

克拉霉素 250 mg 口服 每 12 小时一次 (n=537) 8.4 6.1 4.5 1.5 3.0 1.1 0 2.0 1.3 0 0.2 0.2 0 0.6 0.4

8.8 8.2 5.1 2.0 2.6 1.1 0.4 1.8 1.8 0.5 0.4 1.5 1.3 1.3 0.9

对照药包括头孢泊肟酯 200mg 每 12 小时口服一次;头孢曲松 1g 每 12 小时静注一次;双氯西林 500mg 每

*

件

利奈唑胺 (n=2046) 8.3 6.5 6.2 3.7 2.5 2.2 2.0 2.0 1.6

所有对照药* (n=2001) 6.3 5.5 4.6 2.0 1.7 2.1 2.2 1.9 2.1

对照药包括头孢泊肟酯 200mg 每 12 小时口服一次; 头孢曲松 1g 每 12 小时静脉注射一次; 克拉霉素 250mg

第 3 页,共 29 页 Version No: 20150213

非复杂性皮肤和皮肤软组织感染 利奈唑胺 不良反应 400 mg 口服 每 12 小时一次 (n=548) 头痛 腹泻 恶心 呕吐 头晕 皮疹 贫血 味觉改变 阴道念珠菌病 口腔念珠菌病 肝功能检查异常 真菌感染 舌褪色 局限性腹痛 弥漫性腹痛

每 12 小时口服一次;双氯西林 500mg 每 6 小时口服一次;苯唑西林 2g 每 6 小时静脉注射一次;万古霉素 1g 每 12 小时静脉注射一次。

其它在 II 期和 III 期研究中报告的不良事件包括:口腔念珠菌病、阴道念珠菌病、高血 压、消化不良、局部腹痛,瘙痒、舌褪色。 表 3 为不同剂量利奈唑胺的阳性药物对照临床研究中, 成年患者中随治疗出现的发生率 大于 1%的具有任何因果关系的不良事件。 表 3 利奈唑胺阳性药物对照的临床研究中,成年患者中治疗出现的 发生率大于 1%的的不良反应

利奈唑胺葡萄糖注射液Linezolid-详细说明书与重点

利奈唑胺葡萄糖注射液Linezolid 【成份】100ml含利奈唑胺0.2g与无水葡萄糖4.6g。

【性状】本品为无色至淡褐色的澄明液体。

【适应症】本品用于治疗由特定微生物敏感株引起的下列感染:耐万古霉素的屎肠球菌引起的感染;院内获得性肺炎;复杂性的皮肤和皮肤软组织感染;非复杂性的皮肤和皮肤软组织感染;社区获得性肺炎及伴发的菌血症。

【规格】100ml。

【用法用量】复杂的皮肤和皮肤软组织感染,社区获得性肺炎及伴发的菌血症,院内感染的肺炎,11岁以下儿童每8小时,10mg/kg,静注或口服,成人每12小时,600mg静注或口服,疗程10-14天,万古霉素耐药的屎肠球菌感染及伴发的菌血症,11岁以下儿童每8小时,10mg/kg静注或口服,成人每12小时,600mg静注或口服,疗程14-28天,纯性的皮肤和皮肤软组织感染,<5岁:每8小时按10mg/kg口服,5-11岁:每12小时按,10mg/kg 口服。

成人:每12小时口服400mg,青少年:每12小时口服600mg,疗程10-14天。

【不良反应】成人患者最常见的不良事件为腹泻,头痛和恶心。

其他不良事件有呕吐、失眠、便秘、皮疹、头晕、发热、口腔念珠菌病、阴道念珠菌病、真菌感染、局部腹痛、消化不良、味觉改变、舌变色、瘙痒。

利奈唑胺上市后见于报道的不良反应有骨髓抑制(包括贫血、白细胞减少、各类血细胞减少和血小板减少)、周围神经病和视神经病(有的进展至失明)、乳酸性酸中毒。

这些不良反应主要出现在用药时间过长(超过28天)的患者中。

利奈唑胺合用5-羟色胺类药物(包括抗抑郁药物如:选择性5-羟色胺再摄取抑制剂[ssris])的患者中,有5-羟色胺综合征的报道。

【禁忌】本品禁用于已知对利奈唑胺或本品其他成分过敏的患者。

(利奈唑胺注射液中的非活性成分有:枸橼酸钠、枸橼酸、葡萄糖。

利奈唑胺口服干混悬剂中含苯丙氨酸)。

【注意事项】为减少细菌对药物耐药的发生和保持利奈唑胺和其他抗菌药物的疗效,利奈唑胺应仅用于确诊或高度怀疑敏感菌所致感染的治疗或预防。

利奈唑胺耐药标准-概述说明以及解释

利奈唑胺耐药标准-概述说明以及解释1.引言1.1 概述利奈唑胺是一种广谱抗真菌药物,常用于治疗念珠菌感染等真菌性疾病。

然而,随着利奈唑胺的广泛应用,利奈唑胺耐药现象逐渐显现,严重影响了该药物的疗效和临床治疗效果。

为了更好地规范利奈唑胺的使用和防止耐药性的进一步扩散,制定利奈唑胺耐药标准显得尤为重要。

本文将就利奈唑胺耐药标准的重要性、制定原则以及未来的发展方向进行深入探讨,旨在为利奈唑胺的合理应用和管理提供参考。

1.2 文章结构本文主要分为引言、正文和结论三个部分。

在引言部分,将针对利奈唑胺耐药标准这一课题进行概述,介绍利奈唑胺的作用机制和应用范围,以及利奈唑胺耐药现象的发展和影响。

同时,阐述本文的目的和意义,引导读者对该主题有一个整体的了解。

在正文部分,将进一步探讨利奈唑胺的作用机制和应用范围,分析利奈唑胺耐药现象的发展和影响,重点讨论利奈唑胺耐药标准的重要性和制定原则。

通过各种文献资料和研究成果,全面深入地分析利奈唑胺耐药的现状和问题,提出解决问题的思路和方法。

在结论部分,对本文进行总结,强调利奈唑胺耐药标准的必要性和意义,并展望未来利奈唑胺耐药研究的方向和挑战。

同时,提出未来利奈唑胺耐药标准的改进建议,为进一步完善利奈唑胺耐药标准提供参考和指导,促进相关领域的进一步发展和进步。

1.3 目的本文旨在系统地探讨利奈唑胺耐药标准的重要性和制定原则,旨在加深对利奈唑胺耐药现象及其对临床应用的影响的理解。

通过对利奈唑胺耐药标准的重要性进行分析和探讨,我们可以更好地指导临床医生在使用利奈唑胺时的决策,减少耐药性发展的风险,提高治疗效果。

同时,在制定利奈唑胺耐药标准的原则方面,本文旨在为相关研究人员提供指导,确保标准的科学性、严谨性和可操作性,从而为今后的利奈唑胺耐药研究和临床应用提供有益的参考依据。

2.正文2.1 利奈唑胺的作用机制和应用范围利奈唑胺是一种广谱抗真菌药物,其作用机制主要是通过抑制真菌细胞壁的合成而发挥抗真菌活性。

利奈唑胺在血液科的应用进展

利奈唑胺与其他药物的相互作用

潜在相互作用

利奈唑胺可能会与其他药物发生相互作 用,影响疗效或增加不良反应的风险。

VS

注意事项

在使用利奈唑胺期间,应避免同时使用强 效酶抑制剂和诱导剂,如利福平、苯巴比 妥等。

利奈唑胺的不良反应与处理方法

常见不良反应

利奈唑胺常见的不良反应包括恶心、呕吐、 腹泻、头痛等。

利奈唑胺在治疗骨髓炎中的应用

总结词

利奈唑胺在治疗骨髓炎方面具有显著疗效,尤其对于由MRSA等耐药菌引起的骨髓炎具有较高的抗菌活性。

详细描述

骨髓炎是一种严重的感染性疾病,常由耐药菌引起。利奈唑胺对于治疗由金黄色葡萄球菌、表皮葡萄球菌等引起 的骨髓炎具有较好的疗效。在临床实践中,利奈唑胺常与万古霉素等药物联合使用,以提高抗菌效果,降低耐药 菌株的产生。此外,利奈唑胺的口服制剂也广泛应用于骨髓炎的治疗,方便患者使用。

CHAPTER 02

利奈唑胺在血液科的应用Βιβλιοθήκη 利奈唑胺在治疗血液感染中的应用

总结词

利奈唑胺在治疗血液感染中表现出良好的抗菌活性, 尤其在治疗耐甲氧西林金黄色葡萄球菌(MRSA)等 耐药菌引起的感染方面具有显著疗效。

详细描述

利奈唑胺作为一种新型的噁唑烷酮类抗菌药物,通过 抑制细菌的蛋白质合成发挥抗菌作用。在血液感染的 治疗中,利奈唑胺对多种常见的血液感染病原体,如 金黄色葡萄球菌、表皮葡萄球菌、肺炎链球菌等都具 有较高的敏感性。对于由耐甲氧西林金黄色葡萄球菌 引起的血液感染,利奈唑胺是首选药物之一,能够有 效降低病死率并减少耐药菌株的产生。

性质

利奈唑胺具有较高的脂溶性,容易透 过细胞膜,在细胞内达到高浓度,有 效抑制细菌的DNA合成。

利奈唑胺的抗菌机制

利奈唑胺片的功能主治

利奈唑胺片的功能主治1. 什么是利奈唑胺片?利奈唑胺片是一种口服抗真菌药物,主要成分是利奈唑胺。

它属于三唑类抗真菌药物,在医学领域被广泛应用于治疗由各种真菌引起的感染疾病。

2. 利奈唑胺片的功能主治利奈唑胺片具有以下主要的功能和用途:2.1 抗真菌作用利奈唑胺片通过抑制真菌的细胞膜内甾体类似物14α-脱甲基酶的活性,使真菌无法正常合成细胞膜,从而破坏真菌细胞的结构和功能。

这种抗真菌作用使得利奈唑胺片在治疗多种真菌感染疾病上表现出良好的疗效。

2.2 治疗皮肤真菌感染利奈唑胺片在治疗皮肤真菌感染方面具有较好的效果。

它可以用于治疗皮肤癣、体癣、股癣等常见的真菌感染疾病。

利奈唑胺片能够渗透到皮肤深层,直接作用于真菌,抑制其生长和繁殖,缓解症状,并防止病情的进一步恶化。

2.3 治疗头皮屑和脂溢性皮炎利奈唑胺片也可用于治疗头皮屑和脂溢性皮炎。

这两种疾病常常与真菌感染有关,利奈唑胺片能够有效地杀灭头皮上的真菌,减轻头皮屑的产生,缓解头皮瘙痒和红肿等症状,并恢复头皮的健康状态。

2.4 治疗口腔念珠菌病利奈唑胺片还可用于治疗口腔念珠菌病,该病常表现为口腔黏膜白斑、痛痒和异物感。

利奈唑胺片在口腔部位能有效抑制念珠菌的生长和繁殖,减轻炎症症状,帮助患者恢复正常的口腔健康。

2.5 预防革兰氏阳性菌感染利奈唑胺片还具有预防革兰氏阳性菌感染的作用。

它能通过抑制这些细菌的细胞膜内甾体类似物14α-脱甲基酶的活性,阻断细菌细胞壁的合成,从而抑制细菌的生长和繁殖,减少感染的风险。

3. 用法用量利奈唑胺片通常以口服的方式使用。

具体的用法用量应根据医生的指导和个体情况来定,一般建议如下:•成人:每日一次,每次一片,或依医师指示使用。

•儿童:依医师指导使用。

4. 注意事项在使用利奈唑胺片时,需要注意以下事项:•不适用于对利奈唑胺及其他三唑类药物过敏的患者。

•儿童、孕妇和哺乳期妇女慎用,应在医师指导下使用。

•使用期间需要注意药物的副作用和不良反应,如头痛、恶心、腹泻等,如有不适应立即停药并咨询医生。

利奈唑胺的功能主治

利奈唑胺的功能主治简介利奈唑胺是一种常用的抗真菌药物,属于三唑类药物。

它通过抑制真菌细胞内的酯酶系统,阻断真菌合成麦角二酸,从而对真菌产生杀菌活性。

利奈唑胺广泛应用于临床,具有良好的药效和安全性,在多种真菌感染的治疗中被广泛应用。

功能主治利奈唑胺具有广谱的抗真菌活性,可用于治疗多种真菌感染。

下面将介绍利奈唑胺在不同真菌感染中的功能主治。

1. 念珠菌感染利奈唑胺对念珠菌感染具有较好的杀菌活性。

念珠菌是常见的真菌感染病原体,在口腔、阴道等部位引起感染。

利奈唑胺可以通过抑制念珠菌的生长和繁殖,达到治疗念珠菌感染的效果。

临床上常用利奈唑胺口服片或局部麻痹剂治疗念珠菌感染。

2. 皮肤真菌感染利奈唑胺也可以用于治疗皮肤真菌感染。

皮肤真菌感染常见症状包括瘙痒、红斑、脱屑等。

利奈唑胺可以直接作用于皮肤,并抑制真菌的生长繁殖,减轻症状,恢复皮肤健康。

临床上常用利奈唑胺外用药物进行治疗。

3. 呼吸道真菌感染利奈唑胺在治疗呼吸道真菌感染方面也具有一定的疗效。

呼吸道真菌感染常见于免疫力低下的患者,例如白血病患者、器官移植患者等。

利奈唑胺通过口服等途径进入体内,抑制呼吸道真菌的生长和繁殖,减轻炎症反应,改善患者的症状。

4. 深部真菌感染利奈唑胺还可以用于治疗深部真菌感染。

深部真菌感染常见于器官移植、白血病等患者,由于免疫力低下,真菌进入体内并引起感染。

利奈唑胺可以通过抑制真菌的生长和繁殖,杀死真菌并减轻感染症状。

临床上常用利奈唑胺等药物进行治疗。

5. 其他真菌感染除上述病症外,利奈唑胺还可以用于治疗其他真菌感染病症,如病毒性肺炎、结核病等。

利奈唑胺具有广谱的抗真菌活性,可以对多种真菌感染起到治疗作用。

具体的治疗方案需根据患者病情、病原体及药物耐药情况来确定。

注意事项1.使用利奈唑胺治疗真菌感染时,应遵医嘱使用,按照药物说明书的剂量和频率进行用药。

2.在使用利奈唑胺的过程中,应监测肝功能和肾功能等,以确保药物安全。

3.患者在使用利奈唑胺期间,应注意药物与其他药物的相互作用,避免可能引起的不良反应。

利奈唑胺药品说明书

利奈唑胺药品说明书【药品名称】通用名称:利奈唑胺商品名称:_____【成份】本品主要成份为利奈唑胺。

【性状】本品为_____。

【适应症】1、用于治疗由特定微生物敏感株引起的下列感染:耐万古霉素的屎肠球菌引起的感染,包括并发的菌血症。

院内获得性肺炎,由金黄色葡萄球菌(甲氧西林敏感和耐药的菌株)或肺炎链球菌引起的。

复杂性皮肤和皮肤软组织感染,包括未并发骨髓炎的糖尿病足部感染,由金黄色葡萄球菌(甲氧西林敏感和耐药的菌株)、化脓性链球菌或无乳链球菌引起的。

2、用于非复杂性皮肤和皮肤软组织感染,由金黄色葡萄球菌(仅为甲氧西林敏感的菌株)或化脓性链球菌引起。

【规格】_____【用法用量】1、成人和青少年(12 岁及以上)肺炎、皮肤和皮肤软组织感染:推荐剂量为 600mg,每 12 小时一次,静脉注射或口服。

万古霉素耐药的屎肠球菌感染:推荐剂量为 600mg,每 12 小时一次,静脉注射或口服。

疗程:治疗应持续至临床症状和体征消失、微生物培养结果阴性。

通常的疗程为 10 14 天。

2、儿童患者(出生至 11 岁)新生儿(出生至 7 天):推荐初始剂量为 10mg/kg,每 12 小时一次,以后根据临床反应和药代动力学数据调整剂量。

婴儿和儿童(8 天至 11 岁):推荐剂量为 10mg/kg,每 8 小时一次。

对于体重大于 50kg 的儿童患者,按成人剂量给药。

【不良反应】1、常见的不良反应包括腹泻、头痛、恶心、呕吐、口腔念珠菌病、阴道念珠菌病、味觉改变、肝功能异常(如转氨酶升高)等。

2、较少见的不良反应有骨髓抑制(包括贫血、白细胞减少、全血细胞减少和血小板减少)、周围神经病和视神经病变,有时进展至失明。

3、长期使用利奈唑胺可能导致耐药菌的出现。

【禁忌】对利奈唑胺或本品其他成分过敏者禁用。

【注意事项】1、本品可能引起骨髓抑制,包括贫血、白细胞减少、全血细胞减少和血小板减少。

在治疗期间应每周进行全血细胞计数检查,尤其是在治疗的前 2 周。

利奈唑胺药品说明书

利奈唑胺药品说明书直接开始正文:【适应症】利奈唑胺适用于治疗以下疾病:1:痤疮:利奈唑胺可用于治疗痤疮,包括非炎症性痤疮和炎症性痤疮。

【用法用量】1:用法:将利奈唑胺均匀涂抹于患处,避免接触到眼睛、口腔和黏膜。

使用前应先清洁并干燥患处。

2:用量:一般情况下,每天使用1次,早上或晚上皆可。

具体用量可根据医生的建议进行调整。

【禁忌症】利奈唑胺禁用于以下病情:1:对利奈唑胺或该类药物过敏者禁用。

2:孕妇和哺乳期妇女禁用。

【注意事项】在使用利奈唑胺期间,注意以下事项:1:避免接触眼睛、口腔和黏膜。

2:如发生过敏反应(例如皮肤瘙痒、疼痛、红肿等),应立即停止使用并咨询医生。

3:利奈唑胺仅适用于外用,切勿用于口服。

4:在使用利奈唑胺期间如需使用其他药物,请咨询医生。

【不良反应】利奈唑胺使用过程中可能出现以下不良反应:1:皮肤瘙痒、刺痛、红肿等局部刺激反应。

2:皮疹、荨麻疹等过敏反应。

【药物相互作用】目前尚无已知的利奈唑胺与其他药物相互作用的报道。

【药物剂型和规格】利奈唑胺为乳液剂型,每支装有50ml。

【储存条件】1:利奈唑胺应储存在阴凉干燥的地方,避免阳光直射。

2:利奈唑胺应远离儿童接触。

【生产企业】利奈唑胺由公司生产。

附件:本药品说明书的附件包括:1:临床试验数据2:包装盒示意图3:相关研究文章法律名词及注释:1:适应症:指药物或治疗方法适用于治疗的特定疾病或情况。

2:禁忌症:指禁止使用某种药物的特定疾病或情况。

3:不良反应:指药物使用过程中可能出现的副作用或不良反应。

- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。

- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。

- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

1. 摘自CDC. Available at: /ncidod/dhqp/ar_mrsa_ca_clinicians.html#1. 2. Tambyah PA, et al. Infect Control Hosp Epidemiol. 2003;24:436-8. 2003;24:4363. Campbell AL, et al. Infect Control Hosp Epidemiol. 2003;24:427-30. 2003;24:427-

1.ATS/IDSA. 1.ATS/IDSA. Am J Respir Crit Care Med. 2005;171:388-416. 2005;171:388-

不适当初始抗生素治疗将导致 病死率显著提高

呼吸机相关性肺炎1

70

60.8

危重患者 危重患者 2

适当初始抗生素治疗 不适当初始抗生素治疗

检出率65.3%) (1995~2006 25374株金葡菌 MRSA检出率 ~ 株金葡菌 检出率 )

90检 出 率 ( % ) NhomakorabeaMRSA

80 70 60 50 40 30 20 10 0

IC U

中国CHINET(2006) 中国CHINET(2006)

MRSA感染的危害 感染的危害

• MRSA感染可能 MRSA感染可能

MRSA在全球日益播散 在全球日益播散

ICU患者 ICU患者MRSA感染占院内金葡菌感染的比例,1995-2004* 患者MRSA感染占院内金葡菌感染的比例 1995感染占院内金葡菌感染的比例,

* 资料来源 : NNIS系统。 系统。

摘自CDC. Available at: /ncidod/dhqp/ar_mrsa_data.html.

• 以往MRSA感染多限于为在医院内发生 以往MRSA感染多限于为在医院内发生 • 最近几年,社区获得性MRSA感染在美国1、法国2 、 最近几年,社区获得性MRSA感染在美国 澳大利亚3和日本4越来越受到关注

• 社区获得性 MRSA感染菌株与医院获得性MRSA 社区获得性MRSA感染菌株与医院获得性 感染菌株与医院获得性MRSA 感染菌株存在差异1

1. Chambers HF. Emerg Infect Dis. 2001;7:178-82. 2001;7:1782. Dufour PY et al. Clin Infect Dis. 2002;35:819-24. 2002;35:8193. Maguire GP et al. Med J Aust. 1996;164:721-23. 1996;164:7214. Yamaguchi T et al. J Infect Dis. 2002;185:1511-16. 2002;185:1511-

面对MRSA的挑战 的挑战 面对 ATS/IDSA(2005)指南推荐1 指南推荐 • 指南推荐首选适当的初始抗生素治疗

• 对院内严重感染患者相当重要 • 延迟治疗将导致患者死亡率增高

• 指南推荐需适当抗生素、恰当剂量、早期治疗 指南推荐需适当抗生素、恰当剂量、 HAP,VAP及 HAP,VAP及HCAP 指南推荐斯沃治疗由MRSA引起的 ,VAP及 指南推荐斯沃治疗由MRSA引起的NP,VAP及HCAP 引起的NP

比

比

1. Rubin RJ, et al. Emerg Infect Dis. 1999;5:9-17. 2. Carbon C. J Antimicrob Chemother. 1999;44(suppl A):31-36. 3. The Brooklyn Antibiotic Resistance Task Force. Infect Control Hosp Epidemiol. 2002;23:106-108. 4. Abramson MA et al. Infect Control Hosp Epidemiol. 1999;20:408-411. 5. Cosgrove SE et al. Clin Infect Dis. 2003;36:53-59.

60

适当初始抗生素治疗 不适当初始抗生素治疗

病死率 (% )

50 P < 0.001 40 30 20 10 0

(31/51) (17/51) (71/169) (86/486)

33.3 42.0

P < 0.001

17.7

1. Kollef MH, et al. Chest. 1998;113:412-20. al. 1998;113:4122. Kollef MH, et al. Chest. 1999;115:462-74. 1999;115:462-

不适当初始抗生素治疗是指未应用针对引起 特定感染病原菌群的抗生素或者分离出的病 原菌对所用抗生素耐药。 原菌对所用抗生素耐药。 初始方案不足的主要原因是未能覆盖(包含或 初始方案不足的主要原因是未能覆盖 包含或 耐药)特定感染病原菌群,铜绿假单孢菌 占方 耐药 特定感染病原菌群,铜绿假单孢菌(占方 特定感染病原菌群 案的37%),金黄色葡萄球菌(29%)和不动杆菌 ,金黄色葡萄球菌 和不动杆菌(50%)。 案的 和不动杆菌 。

1. Boyce JM. Clin Updates Infect Dis. 2003 ;6:1-6 ;6:1-

MRSA流行病学特点正在发生变化: 流行病学特点正在发生变化: 流行病学特点正在发生变化 医源获得性和社区获得性MRSA感染 医源获得性和社区获得性 感染 • MRSA流行病学特点正在发生变化 MRSA流行病学特点正在发生变化

甲氧西林耐药金葡菌 甲氧西林耐药金葡菌(MRSA)简介 简介 耐药金葡菌

MRSA基本特点 基本特点

• 金 黄 色 葡 萄 球 菌 (SA) 通 常 寄 居 在 皮 肤 或 鼻 腔 (25%-30%)1 25% 30% • MRSA传播几乎总是通过直接或间接与 传播几乎总是通过直接或间接与MRSA感 传播几乎总是通过直接或间接与 感 染患者接触所致1

美国: 美国: 34%

南非: 南非: 42% 阿根廷: 阿根廷: 43% 智力: 智力: 45% 巴西: 巴西: 34% 墨西哥: 墨西哥: 11%

澳大利亚: 澳大利亚: 24%

1. Diekema DJ, et al. Clin Infect Dis. 2001;32:S114-32. 2001;32:S114-

• 增加死亡风险1 • 增加患病率2,3 • 延长住院时间2,3 延长住院时间 • 增加住院费用1,2,4 增加住院费用

死亡率相关性比较5: MRSA vs MSSA

研 究

MSSA:methicillinMSSA:methicillin-sensitive staphylococcus aureus

治疗MRSA感染 治疗MRSA感染-全新噁唑烷酮类抗菌药 感染-

利奈唑胺( 利奈唑胺(斯沃 ZYVOX) 临床资料简介

内容提要 • 甲氧西林耐药金黄色葡萄球菌(MRSA)简介 甲氧西林耐药金黄色葡萄球菌(MRSA)简介 • 临床治疗MRSA感染所面临的问题 临床治疗MRSA感染所面临的问题 • 斯沃(利奈唑胺)临床疗效整体评价 斯沃(利奈唑胺) 目前三个常用抗G+菌药物的比较 目前三个常用抗G+菌药物的比较

MRSA基本特点 基本特点

• 医源性MRSA感染多发生于医院或医疗机构中1-3, 医源性MRSA感染多发生于医院或医疗机构中 特别常见于老年人和危重患者1 • MRSA 感染主要涉及肺炎 、 皮肤 / 皮肤软组织感 MRSA感染主要涉及肺炎 皮肤/ 感染主要涉及肺炎、 染、血流感染及骨感染等1

1. 摘自CDC. Available at: /ncidod/dhqp/ar_mrsa_ca_clinicians.html#1. 2. Tambyah PA, et al. Infect Control Hosp Epidemiol. 2003;24:436-8. 2003;24:4363. Campbell AL, et al. Infect Control Hosp Epidemiol. 2003;24:427-30. 2003;24:427-

导致院内MRSA感染升高的危险因素1 感染升高的危险因素 导致院内

• 既往使用过抗生素,特别是: 既往使用过抗生素,特别是:

• 氟喹诺酮类/氨基糖苷类/头孢菌素类 氟喹诺酮类/氨基糖苷类/

• 长期住院 • ICU患者 ICU患者 • 严重基础疾病 • 皮炎,如湿疹 皮炎, • 烧伤病房患者 • 胰岛素依赖型糖尿病 胰岛素依赖型糖尿病 • 长期腹膜透析/血液透析 长期腹膜透析/ • 静脉注射毒品

临床治疗MRSA感染所面临的问题 感染所面临的问题 临床治疗

糖肽类用于治疗严重MRSA感染存在局限性 感染存在局限性 糖肽类用于治疗严重

• 潜在的毒副作用1 • 须胃肠外给药(无口服剂型)1 须胃肠外给药(无口服剂型) • 新近出现了万古霉素耐药金葡菌 (VRSA)2,3

治疗严重葡萄球菌感染需要全新类别药物替代糖肽类4

MRSA 在中国

不同时期甲氧西林耐药葡萄球菌的检出率

70

MRSA

检 出 率 ( % )

60 50 40 30 20 10 0

80 80 中 90 96 00 02 03 04 05 06

中国CHINET 中国CHINET

2006

MRSA 在中国

不同病房中的MRSA的检出率 的检出率 不同病房中的

• 强调洗手和手部消毒的重要性

1. Boyce JM. J Hosp Infect. 2001;48(suppl A):S9-S14. A):S92. Arnold MS, et al. Infect Control Hosp Epidemiol. 2002;23:69-76. 2002;23:693. Bolyard EA, et al. Infect Control Hosp Epidemiol. 1998;19:410-63. 1998;19:4104. Pittet D, et al. Lancet. 2000;356:1307-12. 2000;356:1307-