《聊斋志异》中三个“真人”形象的文化解读

《聊斋志异·白秋练》中白秋练形象来源考证

《聊斋志异白秋练》中白秋练形象来源考证张琦婧;任志宏【摘要】《聊斋志异·白秋练》中的白秋练性情风雅,喜好吟诗,吟诗不仅能治愈相思病,甚至让她死而不朽,白秋练更是凭借自己能预知物价的本领成功与慕蟾宫结为夫妻.本文考察了白秋练这一形象的来源,其喜好吟诗的特点,与蒲松龄和好友顾青霞之间的经历密切相关,白秋练通过诗歌进行占卜、治病、表达感情,体现了诗歌的功能;白秋练拥有"术知物价"的本领,帮助慕蟾宫家经商盈利,这在唐传奇、明清小说中也有类似的故事情节;白秋练这一美好的女性形象,也体现了蒲松龄的审美理想.【期刊名称】《吉林工程技术师范学院学报》【年(卷),期】2018(034)003【总页数】4页(P64-67)【关键词】白秋练;吟诗;术知物价;审美理想【作者】张琦婧;任志宏【作者单位】华东师范大学人文社会科学学院,上海200241;吉林工程技术师范学院经济贸易学院,吉林长春130052【正文语种】中文【中图分类】I207.41在《聊斋志异·白秋练》中,白秋练是一位水中的精灵,白骥化成的她性情风雅,喜好吟诗,因随父经商的慕蟾宫每日吟诵诗歌,便常在窗外偷听,倾心于他。

白秋练的母亲主动上门求亲未果,便施法术使慕蟾宫不得归乡,白秋练相思成疾,慕蟾宫以吟诗相救,恩爱了几日,却因慕蟾宫父亲的阻挠而分开。

分别后的慕蟾宫亦是得了相思病,其父只好找寻白秋练吟诗救慕蟾宫。

白秋练深谙慕父的商人本性,凭借自己“术知物价”的能力帮慕父牟取厚利,终于与慕蟾宫喜结连理。

远离家乡,身为鱼精的白秋练只能在每次做饭时加一些家乡湖水维持生命,后因慕蟾宫家中所存湖水用光,白秋练病重,让慕蟾宫通过吟诗的方式保证自己死而不朽,等到湖水到来浸在水中,便复活了。

关于《白秋练》的分析,刘雪莲的《<聊斋志异·白秋练>中诗词及“吟唱”功能考述》与袁世硕的《吟诗魔力的底蕴——<白秋练>抉微》认为白秋练喜好吟诗这一特点与蒲松龄曾交好的顾青霞有关。

传统文化在聊斋志异中的传承

传统文化在聊斋志异中的传承聊斋志异是中国古代著名小说家蒲松龄创作的一部奇幻小说集,被广泛认为是中国传统文化的重要组成部分之一。

通过描绘神魔、妖魔、妖精等超自然的世界,聊斋志异展示了中国传统文化中对道德、伦理和人性的思考,以及对传统价值观的传承。

一、人与鬼神的相互关系聊斋志异中的故事常涉及人与鬼神之间的互动。

在中国传统文化中,人与鬼神被认为有着密切的关系,尤其是在道家和佛家的观念中。

聊斋志异通过故事中人物与鬼神的联系,体现了中国传统文化中对人与鬼神互为存在的信仰。

比如,在《聂小倩》这个故事中,主人公聂小倩是一个美丽的女鬼,她与男主角田世平之间展开了一段感人而凄美的爱情。

这个故事表达了中国传统文化中对爱情的理解和追求,同时也展现了对超自然存在的探索和对人与鬼神关系的思考。

二、道德观念的反思聊斋志异中的故事常常涉及到人物的善恶行为和道德观念的对比。

中国传统文化中,道德观念被视为重要的准则,对一切行为和决策都有着指导作用。

聊斋志异通过描绘人物的善恶行为和结果的善恶来反思道德观念的深刻意义。

在《牡丹亭》这个故事中,主人公杜丽娘因为私奔而被父亲惩罚,她的一颗心形银针被插到自己的额头上,不可自拔。

这个故事通过描述主人公因违背道德而受到严惩的结局,强调了道德观念在中国传统文化中的重要性。

三、阴阳五行的哲学思考聊斋志异中的故事常常涉及到阴阳五行的哲学思考,这是中国传统文化的核心理念之一。

通过描绘人物与超自然生物之间的相互影响和对五行的运用,聊斋志异展示了中国传统文化中对宇宙运行规律和人生哲学的追求。

在《镜花缘》这个故事中,主人公张广洲因为诅咒而被迫与幽灵缠绕在一起,直到他学会了如何在不同的时间和地点使用不同的五行法术,才能解开诅咒。

这个故事表达了中国传统文化中对五行哲学的理解和应用,同时也表明了运用正确的道法可以改变人生命运的信念。

总结:聊斋志异作为中国传统文化中的重要组成部分,通过描绘神魔世界和人物的互动,反映了中国传统文化对人与鬼神关系的思考。

聊斋志异(论文)

《聊斋志异》中的女性形象塑造韩辉摘要:本文以薄松龄的《聊斋志异》主要研究内容,以其中所塑的女性形象为切入口,从她们的性格特点着手分析这些女性形象塑成功的原因,以及从时代因素、文化传承角度和作家个人因素三个方面去探索体现在这些女性身上的进步思想。

关键词:聊斋志异女性个性解放《聊斋志异》是清代著名文学家薄松龄的代表作品,它融汇汲取了传统与志怪传奇的成就,成为我国文言短篇小说的集大成之作。

它由近五百篇文言短篇小说结集而成,多叙狐魁神仙之事,题材广泛,内容繁多,取得了很高的文学成就。

在当时就被誉为“小说家谈狐说鬼之书,以《聊斋》第一”,“流播海内,几于家有其书”。

在《聊斋志异》中描写人和鬼狐花妖所幻化的女性间相亲相爱的篇章尤为解放,使得作品具有了很高的思想性,也体现了作者世界观的进步性。

一、中国社会中的传统女性形象人们往往在阅读聊斋志异时,感受最深的是那些亲切动人颇具人性的狐鬼花妖的女性形象。

中国文学中的女性形象地位历来是很低的,这同在中国占正统的儒家思想有密切的关系。

儒家思想中轻视、侮辱女性的思想是很严重的。

《易经》上说:“女主位于内,男主位于外”,《论语》上说“唯女子与小人为难养”这种思想在人们头脑中已经是根深蒂固,在文学作品中便会不自觉的反映出来,往往在文学作品中所描写的女性,她们要么是淫荡的化身,要么是心甘情愿充当男性驯服的玩偶。

可以说她们是很少有自己独立的人格,充当的是男性的附庸,地位是相当低下的。

随之而产生了诸如“红颜祸水”、“红颜误国”等种谬论。

《聊斋志异》独立的人格,不依附于男子,敢于寻求个人价值的实现和个性的自我解放,将女性推到了一个新的台阶。

《聊斋志异》中的女性大多是由狐鬼花妖幻化而来的。

有评论说:“《聊斋志异》中挥写最多的是爱情故事”、“塑最成功、数量最多的是狐鬼花妖所变的妇女形象”,在我国文学史上,叙写狐鬼,并非始自《聊斋志异》,远在汉魏六朝的志怪小说中就已经出现了大量的狐瓜而且常常散发着浓烈的神学气味,只能使人感到荒诞不经,阴森可怖而已。

《聊斋志异》女鬼形象探究

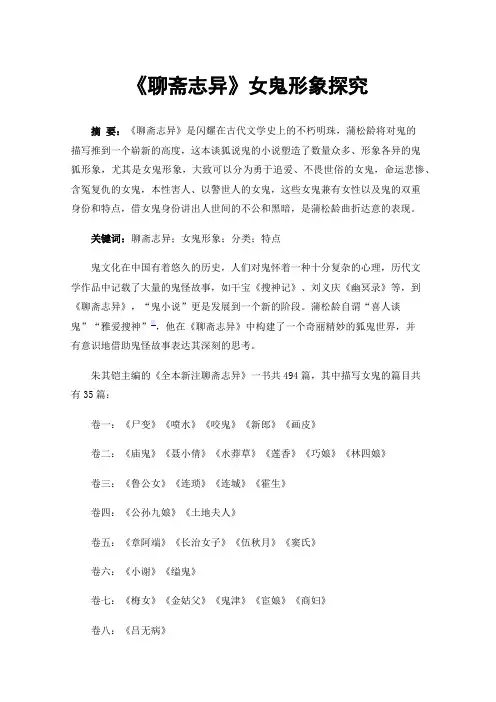

《聊斋志异》女鬼形象探究摘要:《聊斋志异》是闪耀在古代文学史上的不朽明珠,蒲松龄将对鬼的描写推到一个崭新的高度,这本谈狐说鬼的小说塑造了数量众多、形象各异的鬼狐形象,尤其是女鬼形象,大致可以分为勇于追爱、不畏世俗的女鬼,命运悲惨、含冤复仇的女鬼,本性害人、以警世人的女鬼,这些女鬼兼有女性以及鬼的双重身份和特点,借女鬼身份讲出人世间的不公和黑暗,是蒲松龄曲折达意的表现。

关键词:聊斋志异;女鬼形象;分类;特点鬼文化在中国有着悠久的历史,人们对鬼怀着一种十分复杂的心理,历代文学作品中记载了大量的鬼怪故事,如干宝《搜神记》、刘义庆《幽冥录》等,到《聊斋志异》,“鬼小说”更是发展到一个新的阶段。

蒲松龄自谓“喜人谈鬼”“雅爱搜神”①,他在《聊斋志异》中构建了一个奇丽精妙的狐鬼世界,并有意识地借助鬼怪故事表达其深刻的思考。

朱其铠主编的《全本新注聊斋志异》一书共494篇,其中描写女鬼的篇目共有35篇:卷一:《尸变》《喷水》《咬鬼》《新郎》《画皮》卷二:《庙鬼》《聂小倩》《水莽草》《莲香》《巧娘》《林四娘》卷三:《鲁公女》《连琐》《连城》《霍生》卷四:《公孙九娘》《土地夫人》卷五:《章阿端》《长治女子》《伍秋月》《窦氏》卷六:《小谢》《缢鬼》卷七:《梅女》《金姑父》《鬼津》《宦娘》《商妇》卷八:《吕无病》卷九:《爱奴》卷十:《湘裙》卷十一:《晚霞》《嘉平公子》卷十二:《薛蔚娘》《博兴女》在这35篇故事中,作者塑造了性格各异的女鬼形象,为爱从善的小倩、遭弃复仇的窦氏、成全心爱之人的宦娘、披着画皮的狰狞恶鬼等,或向往爱情,或含冤复仇,根据故事中女鬼的目的与行为,大致将小说中出现的女鬼划分为本性良善和本性害人两类。

一、勇于追爱、不畏世俗的女鬼对追求爱情的女鬼的描写蒲松龄倾注了最多的心血,是作者着力塑造的女鬼形象。

在涉及女鬼的篇目中有一半以上描写人鬼或者鬼鬼间的爱情婚姻,他们的爱情在作者笔下也如人世间的爱情一般,或一见钟情,或日久生情,或始于情欲。

《聊斋志异胭脂》用典探析

《聊斋志异胭脂》用典探析1. 引言1.1 胭脂作为聊斋志异中的经典作品《胭脂》是清代文学家蒲松龄所著的传世经典之一,也是《聊斋志异》中最为知名的故事之一。

作为《聊斋志异》的精华之作,胭脂以其精妙细腻的文字,独特的情节设置和深刻的内涵,深受读者的喜爱和推崇。

《胭脂》所描绘的故事情节独具一格,扣人心弦。

作者通过一个女子胭脂与男子玉名之间的爱情故事,展现了人性的弱点和欲望的诱惑。

故事中的妖魔鬼怪、阴阳界的交错等元素,更是给人以深刻的启示和思考。

通过对幻想世界的描绘,作者引导读者思考现实世界中的人性和伦理道德。

胭脂这一经典作品所蕴含的主题和内涵极其丰富,既有对爱情、人性、命运等永恒主题的探讨,也有对传统文化、历史背景等方面的反思。

通过阅读《胭脂》,读者不仅可以感受到文学的魅力,还能够深刻理解其中蕴含的人生哲理和价值观。

胭脂作为《聊斋志异》中的经典作品,不仅具有文学价值,更有着深远的意义和影响。

1.2 探究胭脂的主题和内涵胭脂作为聊斋志异中的经典作品,其主题和内涵十分丰富多彩。

在胭脂中,主要围绕着爱情、欲望、命运、人性等多个主题展开。

作者通过描写人物之间的爱恨情仇,展现了人性的复杂和多变;同时也探讨了人在面对欲望和命运时的选择和抉择。

在胭脂的故事中,爱情是一个重要主题,通过描绘男女主角之间的爱恨情仇,展现了爱情的美好与悲剧。

欲望也是一个贯穿始终的主题,人物在追求欲望的过程中常常陷入困境,展现了人性的弱点和迷茫。

命运也是胭脂中的一个主题,人物在面对命运的安排时,常常会有不同的选择和抉择,展现了对命运的探讨和思考。

胭脂的主题和内涵丰富多彩,展现了人性的复杂和多变,对读者有着启发和思考的作用。

2. 正文2.1 胭脂的故事情节分析《聊斋志异胭脂》是蒲松龄创作的一部经典作品,其中的故事情节扣人心弦,引人入胜。

胭脂这个故事首先通过描写女主角胭脂遭遇坎坷命运,被迫嫁给陌生人的情节展开,引起读者的同情和好奇心。

随着故事发展,胭脂因为自己的美貌而引来了许多纷争和磨难,展现了人性的丑陋和欲望的无底线。

《聊斋志异》清代短篇小说解读

• 1.初唐:《古镜记》《补江总白猿传》《游仙 窟》

• 清人冯镇峦评点说:“余谓此篇即聊斋自作小 传,故言之痛心。”

对《聊斋》批判科举弊端的评价

• 泄愤、补恨,作者态度冲突。

• 泄愤:在中国小说史上,蒲松龄是第一 个较全面反映科举题材、揭批得真实有 力的作家。在当时具有进步意义。

• 补恨:让真才子中第得志。作者还没有 生疏到科举制度的反动本质,故不能从 根本上否认,对科举制度的抨击只限于 揭露其弊端,有不彻底性。

几分庄重,几分诙谐,几分玩笑,几分那个感慨。 此中味道,谁能解得开?谁能解得开,谁能解得开?

• 笑中也有泪,乐中也有哀, • 几分庄重,几分诙谐,几分玩笑,几分那个感慨。

此中味道,谁能解得开?谁能解得开? 谁能解得开,谁能解得开?

五、《聊斋志异》的思想局限

• 记录怪异,宣扬迷信。如 《尸变》《宅妖》 • 因果报应、地狱轮回,宿命论布满全书。 • 《画壁》《绩女》宣扬佛教的色空观念。 • 封建伦理,《珊瑚》《邵女》《金姑夫》 • 一些色情描写有损作品的光芒。 • 以上内容都减弱了作品的思想意义。

(三)《聊斋志异》的版本

1. 铸雪斋抄本: 2. 现存最早、保存最完整的抄本,十二

卷。存474篇。乾隆十六年(1751)历城 张 希杰依据济南朱氏殿春亭抄本过录的本子。 3. 2. 青柯亭本: 4. 乾隆三十一年(1766),经赵起杲、鲍 廷博据抄本编成十六卷本刊刻行世,即一 般通行本的底本。存431篇。

• 中国文言小说概况 • 魏晋南北朝时期开头盛行,消失大量志

花花有真情一花一性格——谈《聊斋志异》中三篇以花神为主人公的作品

花花有真情一花一性格——谈《聊斋志异》中三篇以花神为

主人公的作品

吕宗生

【期刊名称】《甘肃社会科学》

【年(卷),期】1984(000)003

【摘要】《聊斋志异》中有四篇以“花神”为主人公的作品,即:《绛妃》、《葛巾》、《黄英》、《香玉》。

其中以后三篇,最脍炙人口。

这三篇作品,都是爱情故事,作者蒲松龄通过起伏有致的情节,酣畅淋漓的笔墨,塑造了三个封建时代的卓然不群的妇女形象。

【总页数】5页(P113-117)

【作者】吕宗生

【作者单位】无

【正文语种】中文

【中图分类】I207.41

【相关文献】

1.《雷雨》与《画中情思》中的女性主人公形象比较r——兼及中泰两国文学作品中女性文化性格差异探究

2.中年女性成为主人公之时——谈电视剧《更年期的幸福生活》中的女主人公形象

3.同中求变变中创新——话说《聊斋志异》中三篇类似之作

4.语料库方法下文学作品的人物性格解读\r——以《老人与海》主人公为例

5.一篇一境界一花一精神——《聊斋志异》艺术技巧初探

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

解读《聊斋·黄英》人物形象的思想文化意蕴——兼论蒲松龄与儒道墨思想

解读《聊斋·黄英》人物形象的思想文化意蕴———兼论蒲松龄与儒道墨思想朱荣梅(杨凌职业技术学院,陕西杨凌712100)摘要:《聊斋志异》承载着丰厚的中华传统文化,反映了蒲松龄对儒家、道家、墨家等思想的继承和发展。

其中《黄英》文中的三位人物形象分别展现了蒲松龄身上的儒道墨思想意识观念在时代背景下的冲突与融合:儒家安贫乐道的卫士———马子才、魏晋风度践行者———陶三郎、墨派实干家———黄英。

关键词:蒲松龄;聊斋志异;黄英;儒家;魏晋风度;墨子中图分类号:I207.419文献标识码:A蒲松龄自称苦行僧转世,生活在儒家思想的发祥地,有着强烈的入世意识和仕途情结,其大半生都在科举考试之路上艰难跋涉,是一个深受儒家思想影响的典型的传统儒士,然其屡试不第,家道中落,人生辛酸,孤愤难平。

儒家圣贤经典里的礼义廉耻、忠孝节义与现实状况的巨大反差不断叩问心中那个坎坷潦倒、悲苦不堪的灵魂。

他在《戒应酬文》中有一段深夜书斋自画像:“弯月已西,严寒侵烛,霜气入帏,瘦肌起粟,枵腹鸣饥,回顾酸影在墙,须吻张翕,耸肩缩项,如世钟馗。

”[1]376他反复审视观照,终以神来之笔“写鬼写妖高人一等,刺贪刺虐入骨三分”,铸就中国古代文言短篇小说的一座高峰———《聊斋志异》。

收稿日期:2020-05-07基金项目:杨凌职业技术学院人文社科类研究基金项目“寓中华优秀传统文化于高职语文课堂教学的研究与实践”(GJ1742)。

作者简介:朱荣梅(1978-),女,陕西西安人。

杨凌职业技术学院副教授,硕士,主要从事汉语言文学的教学与研究工作。

·《聊斋志异》研究·文章编号:1002⁃3712(2020)04⁃0071⁃06《聊斋志异》虽是一部“记神仙狐鬼精魅故事”[2]175,却从各个层面折射出清初当时社会的世态民情,其内容包罗万象,思想极为丰富,几乎囊括了中国传统文化中的诸多思想,如儒家、道家、墨家、佛家以及民俗文化、神巫思想、民族思想等,使作品具备了极其深广的思想文化内蕴,这一点也是《聊斋志异》超越同类作品的显著优势。

聊斋志异之婴宁

聊斋志异之婴宁摘要:《聊斋志异》是中国清代著名小说家蒲松龄创作的文言短篇小说集。

书中描写爱情主题的作品占大部分篇幅,它们表现了强烈的反封建礼教的精神。

其中,《婴宁》是给我留下印象最深的作品之一。

作品中通过描写狐精婴宁和王生的恋爱,表现出男女主角不顾封建礼教的约束,按照自己的感情和意愿,大胆地追求心爱的人,表现了作者理想的爱情。

关键词:婴宁封建礼制女性形象目录引言 (3)一、婴宁性格特征之“爱笑” (3)二、婴宁性格特征之“孝顺” (4)三、婴宁性格特征之“神秘” (4)四、婴宁的悲喜剧性 (5)参考资料 (6)聊斋志异之婴宁引言婴宁是蒲松龄《聊斋志异》中所描写的诸多女性形象中的一个。

在作者蒲松龄的笔下,她外貌美、爱花、爱笑以及纯真得近乎痴憨的性格特点,表现出其不受封建礼教思想的禁锢。

是蒲松龄笔下许多女性形象中的代表人物,也是蒲松龄描写得最成功的一个。

一、婴宁性格特征之“爱笑”婴宁最大的性格特征就是爱笑,文章中“婴宁的笑”始终贯穿文章。

在作者笔下,婴宁的笑是多方面的。

有微笑,有大笑,有非笑而似笑,有嗔笑,有含情脉脉的笑。

“笑容可掬”、“含笑拈花而入”、“笑不可遏”、“微笑而止”、“犹浓笑不顾”等等。

读到这里,读者也禁不住粲然。

一个天真未凿,活泼可爱,机灵聪慧的女性形象展现在读者面前。

作者除了继续刻划婴宁爱花、爱笑的性格特点外,又着重刻画了婴宁性格的另一侧面----近乎痴憨的单纯天真。

王子服拿出上元节婴宁遗落的梅花示以相爱之意,婴宁却傻乎乎地说:“待郎行时,园中花,当唤老奴来,折一巨捆负送之。

”王生告诉她:他“非爱花,爱拈花之人耳”,婴宁竟全然不解其中的缱绻之情,说:“葭莩之情,爱何待言。

”当她得知王子服所说的是“夜共枕席”的夫妻之爱时,仍然了无所悟,“俯思良久,曰:‘我不惯与生入睡。

’”甚至要告诉母亲“大哥欲我共寝”。

几句对话,几个细节,将婴宁如痴似憨的性格特点刻画得栩栩如生。

至此,婴宁爱花、爱笑和纯真的性格特点已无比鲜明。

《聊斋志异》的性描写之审美解读

收稿日期:2005-10-19作者简介:陈刚(1968-),宁夏隆德人,陕西师范大学文学院博士研究生,固原师专学报编辑部副教授,主要从事文学研究。

宁夏大学学报(人文社会科学版)第28卷2006年第1期(总第132期)《聊斋志异》的性描写之审美解读陈 刚(陕西师范大学文学院,陕西西安 710062)摘要:《聊斋志异》的内容相当丰富,其中的性描写值得认真讨论。

《聊斋志异》中爱情题材作品的性描写,少叙述而多形容,具有很强的文学魅力和审美特性。

这类性描写,或者与异性间感情的发展相伴随,或者与刻画人物性格的需要相一致,或者是小说情节发展之必须,和谐自然,引人入胜。

《聊斋志异》除了写性的美好与和谐之外,也描写了性残疾、性蒙昧、性压抑、性变态和性错乱等不正常、不健康的性心理、性行为及其对个人、社会的戕害。

总体上看,《聊斋志异》的性描写是成功的,其根本原因在于蒲松龄的创作态度是认真而严肃的。

同时,《聊斋志异》性描写的表现形态、表达技巧也颇值得肯定。

当然,《聊斋志异》中也有一些不健康的性爱题材的作品和性描写,需要辩证地看待。

关键词:聊斋志异;性描写;和谐自然的性;不健康的性;创作态度;创作方法中图分类号:I 207.41 文献标志码:A 文章编号:1001-5744(2006)01-0059-03 作为中国古代短篇小说的精品,《聊斋志异》的内容相当丰富,涉及社会生活和人性的方方面面,其中就有为人们所诟病或回避的“性描写”。

如何看待这些性描写,是全面认识和正确评价《聊斋志异》所必须的。

简单地斥之为“糟粕”固然不足取,将其视为禁区而有意绕过同样要不得。

本文拟对这一问题做初步讨论。

一《聊斋志异》中爱情题材的作品占有很大比重,如《青凤》、《婴宁》、《娇娜》、《张鸿渐》、《小翠》、《莲香》等,写人与狐的爱情;《梅女》、《聂小倩》、《林四娘》、《公孙九娘》、《连锁》、《伍秋月》、《小谢》、《宦娘》等,写人与鬼的爱情;《织成》、《翩翩》、《云梦公主》、《西湖主》等,写人与仙的爱情;《葛巾》、《竹青》、《阿纤》、《黄英》、《荷花三娘子》、《白秋练》、《香玉》等,写人与各种精灵的爱情;《连城》、《侠女》、《阿绣》、《陈云楼》、《王桂庵》、《瑞云》等,则是写人与人之间的爱情。

- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。

- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。

- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

龙源期刊网 http://www.qikan.com.cn 《聊斋志异》中三个“真人”形象的文化解读 作者:王光志 翟爱华 来源:《浦松龄研究》2008年第01期

摘要:蒲松龄在《聊斋志异》中塑造了一批“天真与赤子同其烂熳”的“真人”形象,反映了他人格理想的一个侧面。这些人物的出现,受李贽“童心说”的影响,有作者自我人格的折射,而从哲学渊源上看,是对道家“真人”理想的继承。

关键词:蒲松龄;聊斋志异;道家;真人 中图分类号:I207.419 文献标识码:A

道家人格的最高理想是“能体纯素”的“真人”(《庄子·刻意》)。蒲松龄继承了道家的“真人”人格理想,认为理想的人应当“其胸与海同其阔,其心与天同其空,其天真与赤子同其烂熳”(《读灌仲孺传》) [1] (P1118)。这样的人格理想,反映在《聊斋志异》中,就是作者塑造的一批“真人”形象。本文试图从婴宁、霍桓、翩翩等形象入手,对《聊斋志异》的文化内涵做一些探讨。

一

真,是蒲松龄的审美理想,是聊斋人物重要的性格特征之一。于天池先生在《蒲松龄美学思想述评》中指出:“蒲松龄的审美理想就是纯朴天真的人性,就是真。” [2] (P119)在《聊斋志异》中,蒲松龄所正面赞扬的理想人物,大多具有这方面的特征,如李月生的“朴诚无少伪”、“天真烂漫”(《李八缸》);王平子的“朴讷”(《司文郎》);张鸿渐的“诚笃”(《张鸿渐》)等。作为“真人”形象的代表,我们可以举出婴宁、霍桓、翩翩等。

婴宁(《婴宁》)是蒲松龄最喜爱的人物之一,他在篇末的“异史氏曰”中直呼她为“我婴宁”,这在蒲松龄的作品中是惟一的一次,可见蒲松龄对他所创造的这个人物的喜爱。从她的身上,我们可以看到蒲松龄心目中理想人格的一个侧面。

婴宁是个狐女,襁褓中被狐母携入深山,托于鬼母掬养。她所居住的地方,“乱山合沓,空翠爽肌,寂无人行,止有鸟道”,宛然是一个世外桃源的诗意仙境。在这样的环境中长成的婴宁,如山花野草,天真烂漫,言笑由心,率性自然,正如鬼母所言,婴宁虽“颇亦不钝,但龙源期刊网 http://www.qikan.com.cn 少教训,嬉不知愁”。由于未受到所谓“诗礼”的教训,她的一切都是天性的自然流露。而在世俗之人看来,未免“呆痴裁如婴儿”。

当王子服终于有机会独自面对婴宁时: 生俟其笑歇,乃出袖中花示之。女接之曰:“枯矣。何留之?”曰:“此上元妹子所遗,故存之。”问:“存之何意?”曰:“以示相爱不忘也。”

对于王子服借花表达爱意的世俗之举,婴宁竟然颇为不解,曰: 此大细事,至戚何所靳惜!待郎行时,园中花,当唤老奴来,折一巨捆负送之。 而当王子服明确表白:“我非爱花,爱拈花之人耳”时,婴宁的表现就更为“呆痴”了: 生曰:“我所谓爱,非瓜葛之爱,乃夫妻之爱”。女曰:“有以异乎?”曰:“夜共枕席耳。”女俯思良久,曰:“我不惯与生人睡。”何守奇在这一段的评语中,连用了三个“憨绝”。正是婴宁葆有一颗与人之自然天性相合的赤子之心,心中并无男女之大防的教化痕迹,所以才能发自心性地说出诸如“我不惯与生人睡”这样的憨言稚语。

霍桓(《青娥》)则是一个充满稚气的少年书生形象。他虽生长在人间,但其母“过于爱惜,禁不出庭户,年十三,尚不能辨伯叔甥舅焉”,实际上也是一个无染于尘世的“真人”形象。当他爱上青娥后,“只觉爱之极,而不能言”,是人之天性的自然流露。其后,他用道士所给的“坚石可入”的小铲凿通墙壁与青娥共枕,“酣眠绣榻”。被人唤醒后,“目灼灼如流星,似亦不大畏惧,但腼然不做一语”。在他心中,“穴墙则美人可见,而并不知其非法也”。但明伦评道:“不知非法,何畏惧之有?”他的不谙世事,正是孩童的天真。

细细品味这两篇小说,一男一女,在看似不谙世事的言行中,实则表现出他们不受世俗污染的纯真品性。这种天真未凿的纯粹美与自然美,正是蒲松龄最为欣赏的本真之美。

翩翩(《翩翩》)也是这种“真人”理想的代表,不同的是她是以一个“出家人”的身份来表现这种人格理想的。她“居有山洞”,同样远离尘寰,她的品性最接近于道家的反朴归真的情怀。她剪山叶作衣、收白云为絮,食则“取山叶,呼作饼”,饮则“贮佳酝,以溪水灌益之”,她说:“我有佳儿,不羡贵官。我有佳妇,不羡绮纨。今夕聚首,皆当喜欢。”表现了一种视功名如浮云、随遇而安、知足常乐的高士之风。她的言谈举止、生活方式表现出不役于物、超然世外的意蕴。蒲松龄以寓言的方式,揭示了这种人格理想对心灵的净化作用。“作狭邪游”而染病潦倒的罗子浮象征了尘世对人性的污染和扭曲。而“真人”所象征的这种人格理想则正如翩翩门前的溪水,对世俗之污染,“濯之,创当愈”。

龙源期刊网 http://www.qikan.com.cn 二

以老庄为代表的道家文化,追求精神自由,标举“真人”理想。老子认为,“道法自然”,宇宙间的一切原本是自然的,故人的本性也是自然的,即自然而然,无人为之伪饰。人的这种自然本性,犹如初生的婴儿那样自然纯朴,一尘不染。老子曾用婴儿作比:“专气致柔,能如婴儿乎?”“我独泊兮,其未兆,如婴儿之未孩。”老子的复归于婴儿、见素抱朴的人性理想,实际上是崇尚自然,呼唤返朴归真,回归自然本性。

庄子在《大宗师》中说: 何谓真人?古之真人,不逆寡,不雄成,不谟士,……古之真人其寝不梦,其觉无忧,其食不甘,其息深深。……古之真人,不知乐生,不知恶死,其出不忻,其入不距;倏然而往,倏然而来而已矣。……是之谓不以心捐道,不以人助天,是之谓真人。

他抗议人为物役,要求“不物于物”(《庄子·山木》),要求回归到人的自然本性。 道家的“真人”理想人格对后世产生了深远的影响,服膺庄子的魏晋名士所企望达到的“无思无虑,其乐陶陶”(刘伶《酒德颂》)的境界,阮籍笔下“超世而绝群,遗世而独往”(《大人先生传》)的大人先生形象,陶渊明塑造的“不慕荣利”、“忘怀得失”(《五柳先生传》)的五柳先生形象,皆有庄子理想中的“真人”影子。

蒲松龄不仅深受儒家思想和佛教的影响,于道家思想也浸淫甚深。蒲松龄曾编撰《庄列选略》一书。在《〈庄列选略〉小引》中,他对两书推崇备至,评价说:“千古之奇文,至庄、列止矣”,“其为文汪洋恣肆,诚足沾溉后学”,“余素嗜其书,与弟子辈闭门叹赏”。 [1] (P1032)

我们所看到的《聊斋志异》中婴宁、霍桓、翩翩等形象是与道家这种理想人格一脉相承的。婴宁名字本身即来自《庄子》。《庄子·大宗师》中说:

其为物,无不将也,无不迎也,无不毁也,无不成也,其名为撄宁。撄宁也者,撄而后成者也。

“婴”通“撄”,“撄宁”即“婴宁”,婴宁之名字,当本于此。 婴宁居住的地方,“乱山合沓,空翠爽肌,寂无人行,止有鸟道”。翩翩则“居有山洞”,在“深山中”,无不与尘世保持一定的距离。最奇的是罗子浮父子返入尘寰后,“思翩翩,携儿往探之,则黄叶满径,洞口路迷”,只得“零涕而返”。简直又是一个可望而不可及的桃花源。正龙源期刊网 http://www.qikan.com.cn 是在这样的环境之下,她们更多地保持了人的天性而少受世俗的污染,体现了道家的理想人格。

贵真的审美理想,也是时代思潮的反映。明中叶以后,封建统治阶级面临着严重的政治经济危机。反映到思想领域,一方面表现为统治阶级拼命加强思想控制,大肆鼓吹程朱理学,造成社会上一大批道学家侈谈性命,口倡仁义,虚伪狡诈之风弥漫了整个社会。一方面,作为对这种压制的反叛,泰州学派从陆王心学中分化出来,表现出极大的离经叛道,李贽就是突出的代表。他攻击程朱理学的道学家都是“名为山人而心同商贾,口谈道德而志在穿窬”的虚伪之徒。他首倡“童心说”,认为:

夫童心者,真心也,若以童心为不可,是以真心为不可也。夫童心者,绝假纯真,最初一念之本心也。若失却童心,便失却真心;失却真心,便失却真人。人而非真,全不复有初矣。

童子者,人之初也;童心者,心之初也。[3] (P233) 在李贽“童心说”的影响下,形成了明末浪漫主义文学思潮。著名的戏剧家汤显祖不仅从理论上支持童心说,而且在《牡丹亭》中塑造了“我一生儿爱好是天然”的少女杜丽娘的形象,用文学的典型实践了童心说。王士禛在《连城》的评语中说:“雅是情种,不意《牡丹亭》后,复有此人。”正是看到了这种继续关系,我们从霍桓、婴宁等形象的身上不正是可以看到这种“童心”、“童子”的影子吗?

三

从《聊斋志异》这些“真人”形象的性格特质中,我们还可以看到作者自我人格的折射。《柳泉蒲先生墓表》中说:“先生性朴厚,笃交游,重名义,而孤介峭直,尤不能与时相俯仰。” [4] (P285)朴厚、诚笃是蒲松龄外显的性格,而“孤介峭直,尤不能与时相俯仰”,才是蒲松龄深层性格的揭示。

在《聊斋文集》卷三的《读灌仲孺传》中,对于使酒骂座的灌夫,蒲松龄热情洋溢地赞许道:

灌仲孺真圣贤也!真佛菩萨也!盖圣贤、佛菩萨,其胸与海同其阔,其心与天同其空,其天真与赤子同其烂熳。[1] (P1118) 龙源期刊网 http://www.qikan.com.cn 反映了蒲松龄对这种理想人格的认同。 在当时士子以科举为人生奋斗目标的价值观之下,蒲松龄虽然也不能免俗地以举业为人生的职业,但他更难丢弃的却是“才非干宝,雅爱搜神;情类黄州,喜人谈鬼”。 [5] (P29)(《聊斋自志》)的癖好。这种与世俗相违的癖好,在写作《聊斋志异》期间便屡遭其朋友的劝阻。蒲松龄的好友张笃庆早在康熙三年就有诗《和留仙韵》云:“司空博物本风流,涪水神刀不可求。” [6] (P17)康熙二十六年张笃庆得山东拔贡第一,又有诗《寄留仙、希梅诸人》云:

故人诗酒迟经岁,海国文章赖数公。此后还期俱努力,聊斋且莫竞谈空。[7](P1784) 这些都是劝蒲松龄对于正经举业之事,应多注心力,不要再流连于空幻怪异的神鬼世界。此外,曾聘蒲松龄到宝应担任其幕宾的同乡进士孙蕙,也曾于康熙十一年,寄书相劝:“兄台绝顶聪明,稍一敛才攻苦,自是第一流人物。” [7] (P1773)也是苦口婆心,持相同的论调。在漫长的岁月中,面对笔砚相亲的挚友不断反对的态度,蒲松龄仍然执着地进行写作,其行为本身就是一种力排众议的惊人之举,足见其个性。一般说来,一个人要改变自己的个性去适应流俗是痛苦的,但要逆流俗而行,保持自己的个性和爱好则更加困难。蒲松龄在《聊斋自志》中说:

门庭之凄寂,则冷淡如僧;笔墨之耕耘,则萧条似钵。……寄托如此,亦足悲矣!嗟乎!惊霜寒雀,抱树无温,吊月秋虫,偎阑自热。知我者,其在青林黑塞间乎![5] (P30)

蒲松龄的写作之路走得是如此孤独,要保持一个人的天性又是如此困难,难怪蒲松龄要在其作品中开辟一块未被污染的净土,要创造一些不拘于俗,“不物于物”的“真人”形象了!