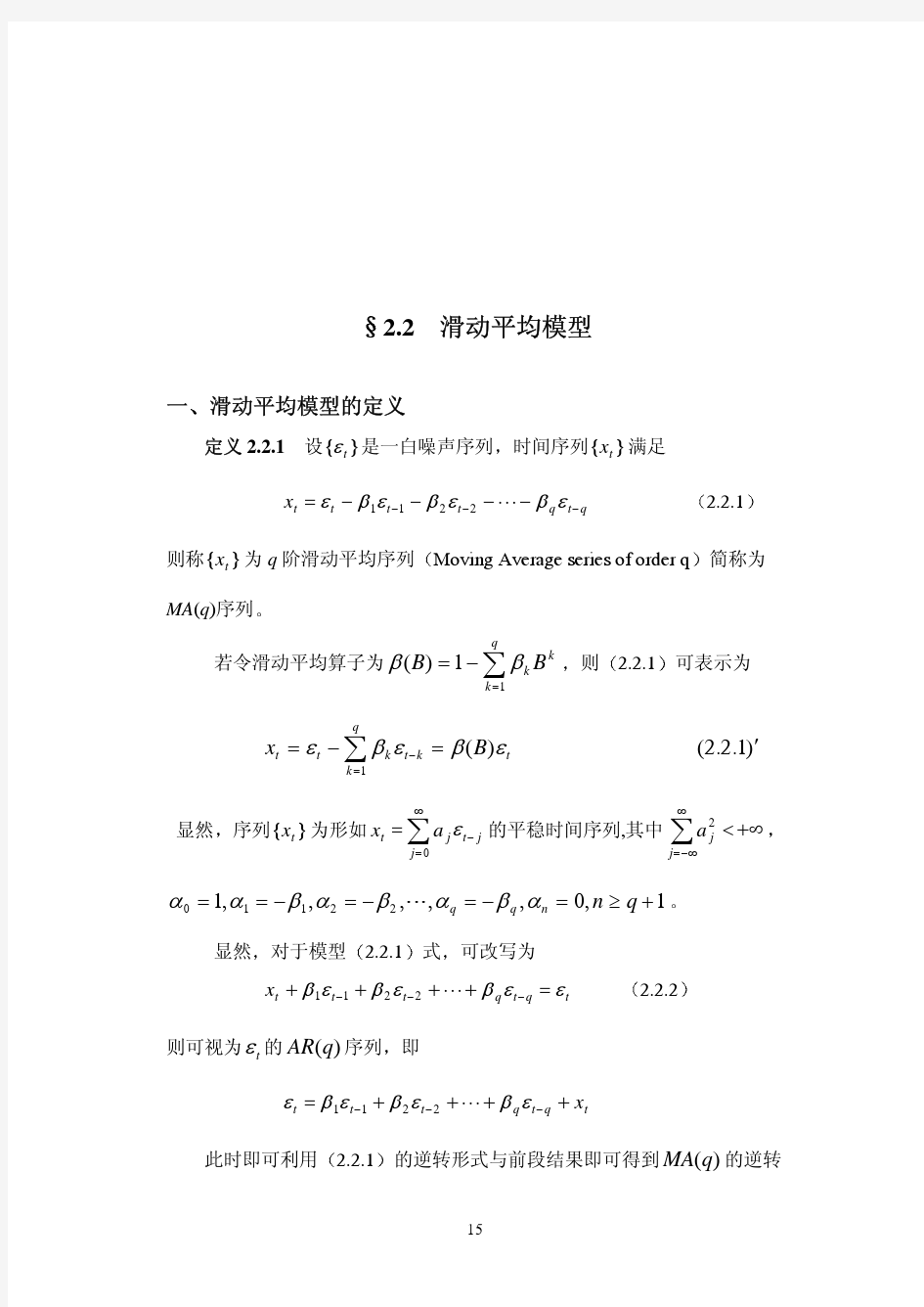

滑动平均模型

自回归AR模型、移动平均MA模型及自回归移动平均ARMA模型的比较分析

自回归AR模型、移动平均MA模型与自回归移动平均ARMA模型的比较分析 系统中某一因素变量的时间序列数据没有确定的变化形式,也不能用时间的确定函数描述,但可以用概率统计方法寻求比较合适的随机模型近似反映其变化规律。(自变量不直接含有时间变量,但隐含时间因素) 1.自回归AR(p)模型 (R:模型的名称P:模型的参数)(自己影响自己,但可能存在误差,误差即没有考虑到的因素) (1)模型形式(εt越小越好,但不能为0:ε为0表示只受以前Y的历史的影响不受其他因素影响) yt=φ1yt-1+φ2yt-2+……+φpyt-p+εt 式中假设:yt的变化主要与时间序列的历史数据有关,与其它因素无关; εt不同时刻互不相关,εt与yt历史序列不相关。 式中符号:p模型的阶次,滞后的时间周期,通过实验和参数确定;yt当前预测值,与自身过去观测值yt-1、…、yt-p是同一序列不同时刻的随机变量,相互间有线性关系,也反映时间滞后关系; yt-1、yt-2、……、yt-p同一平稳序列过去p个时期的观测值; φ1、φ2、……、φp自回归系数,通过计算得出的权数,表达yt依赖于过去的程度,且这种依赖关系恒定不变; εt随机干扰误差项,是0均值、常方差σ2、独立的白噪声序列,通

过估计指定的模型获得。 (2)识别条件 当k>p时,有φk=0或φk服从渐近正态分布N(0,1/n)且(|φk|>2/n1/2)的个数≤4.5%,即平稳时间序列的偏相关系数φk为p步截尾,自相关系数rk逐步衰减而不截尾,则序列是AR(p)模型。 实际中,一般AR过程的ACF函数呈单边递减或阻尼振荡,所以用PACF函数判别(从p阶开始的所有偏自相关系数均为0)。(3)平稳条件 一阶:|φ1|<1。二阶:φ1+φ2<1、φ1-φ2<1、|φ2|<1。φ越大,自回归过程的波动影响越持久。 (4)模型意义 仅通过时间序列变量的自身历史观测值来反映有关因素对预测目标的影响和作用,不受模型变量相互独立的假设条件约束,所构成的模型可以消除普通回归预测方法中由于自变量选择、多重共线性等造成的困难。 2.移动平均MA(q)模型 (1)模型形式 yt=εt-θ1εt-1-θ2εt-2-……-θpεt-p (2)模型含义 用过去各个时期的随机干扰或预测误差的线性组合来表达当前预测值。 AR(p)的假设条件不满足时可以考虑用此形式。

胜任特征模型 Competency Model

胜任特征模型Competency Model 在1973年,麦克里兰博士在《美国心理学家》杂志上发表一篇文章:“Testing forCompetency Rather Than Intelligence”。在文章中,他引用大量的研究发现,说明滥用智力测验来判断个人能力的不合理性。并进一步说明人们主观上认为能够决定工作成绩的一些人格、智力、价值观等方面因素,在现实中并没有表现出预期的效果。因此,他强调离开被实践证明无法成立的理论假设和主观判断,回归现实,从第一手材料入手,直接发掘那些能真正影响工作业绩的 个人条件和行为特征,为提高组织效率和促进个人事业成功作出实质性的贡献。他把这样发现的,直接影响工作业绩的个人条件和行为特征称为Competency(胜任素质)。这篇文章的发表,标志着胜任素质运动的开端。20世纪中后期,哈佛大学的戴维·麦克米兰(David·McClelland)教授的研究成果,使人们看到现代人力资源管理理论新的曙光,为企业人力资源管理的实践提供了一个全新的视角和一种更有利的 工具,即对人员进行全面系统的研究,从外显特征到内隐特征综合评价的胜任特征分析法。这种方法不仅能够满足现代人力资源管理的要求,构建起某种岗位的胜任特征模型(competency model),对于人员担任某种工作所应具备的胜任特征及其组合结构有明确的说明,也能成为从外显到内

隐特征进行人员素质测评的重要尺度和依据,从而为实现人力资源的合理配置,提供了科学的前提。岗位胜任特征是指根据岗位的工作要求,确保该岗位的人员能够顺利完成该岗位工作的个人特征结构,它可以是动机、特质、自我形象、态度或价值观、某领域知识、认知或行为技能,且能显著区分优秀与一般绩效的个体特征的综合表现。 胜任模型的作用胜任特征模型在人力资源管理活动中起着基础性的、决定性的作用。它分别为企业的工作分析、人员招聘、人员考核、人员培训以及人员激励提供了强有力的依据,它是现代人力资源管理的新基点。1.工作分析 传统的工作岗位分析较为注重工作的组成要素,而基于胜任特征的分析,则研究工作绩效优异的员工,突出与优异表现相关联的特征及行为,结合这些人的特征和行为定义这一工作岗位的职责内容,它具有更强的工作绩效预测性,能够更有效地为选拔、培训员工以及为员工的职业生涯规划、奖励、薪酬设计提供参考标准。2.人员选拔传统的人员选拔一般比较重视考察人员的知识、技能等外显特征,而没有针对难以测量的核心的动机和特质来挑选员工。但如果挑选的人员不具备该岗位所需要的深层次的胜任特征,要想改变该员工的深层特征却又不是简单的培训可以解决的问题,这对于企业来说是一个重大的失误与损失。相反,基于胜任特征的选拔正是帮助企业找到具有核心的动机和特质的

移动自回归平均模型分析中国股市价格走势

利用自回归移动平均模型分析中国股市价格走势 摘要:股市可以广泛地动员,积聚和集中社会的闲散资金,为国家经济建设发展服务,扩大生产建设规模,推动经济的发展,并收到“利用内资不借内债”的效果。也可以促进我国经济体制改革的深化发展,可以扩大我国利用外资的渠道和方式,增强对外的吸纳能力。 改革开放以来,经济发展为广大的投资者和人民大众带来很大的财富,因此投身股市的股民与机构越来越多。维持我国股市的正常运行,保障广大股民的利益,探究股票市场的发展规律,我们选取上海证券交易所的开盘价作为研究对象,通过建立ARMA 模型和GARCH 模型,对数据进行研究分析,研究股市价格走势与其前期的价格之间的联系。其结果对于引导投资者理性投资,认真分析股市走势具有一定的指导意义。 关键词:股票市场 自回归移动平均模型 价格走势 一、前言 改革开放以来,中国经济增长获得了令世人瞩目的成就。许多中外学者对中国经济增长的源泉进行了深入的研究,但是迄今为止各类研究多是侧重于各个时期投资水平或投资效率对经济增长的贡献,忽略了金融发展在经济增长中的作用,而金融部门对时间经济部门的影响举足轻重。众多学者从理论分析和实证检验的角度针对个体国家和多个国家以及不同行业和企业,并采用各种数据分析方法对金融发展与经济增长之间的关系进行深入和广泛的研究。 作为金融发展重要组成部分之一的股票市场自上世纪八十年代以来在全球范围内得到了日新月异的发展。我国证券市场从九十年代初建立以来也获得长足发展。股市发展对经济增长的促进作用大于传统的金融机构——银行的作用。本论文根据最近一段时间上证指数的收盘价(P )为数据来源,通过建立ARMA 模型和GARCH 模型,对数据进行研究分析,研究我国股票价格走势。这对于引导投资者理性投资具有一定的指导意义。 二、建立模型 首先要建立自回归移动平均模型,将上海证券交易所近日的收盘价作为时间序列数据,建立ARMA (p,q )模型为: t 11 22 1122 Y ... ... t t p t p t t q t q t c Y Y Y 建立的GARCH (p,q )模型为: 2 2222 2201122q 1122 p =+u u +u + t t t q t t t p …… 通过登录上海证券交易所网站,查询到上证指数连续交易日的每日收盘价(P ),从中选取自2012年2月15日到2012年4月27日之间共50个交易日的收盘价的相关数据,见表1-1所示。将数据导入Eviews 中,对数据进行相关分

自回归移动平均模型

第二章 自回归移动平均模型 一些金融时间序列的变动往往呈现出一定的平稳特征,由Box 和Jenkins 创立的ARMA 模型就是借助时间序列的随机性来描述平稳序列的相关性信息,并由此对时间序列的变化进行建模和预测。 第一节 ARMA 模型的基本原理 ARMA 模型由三种基本的模型构成:自回归模型(AR ,Auto-regressive Model ),移动平均模型(MA ,Moving Average Model )以及自回归移动平均模型(ARMA ,Auto-regressive Moving Average Model )。 2.1.1 自回归模型的基本原理 1.AR 模型的基本形式 AR 模型的一般形式如下: t p t p t t t y y y y εφφφ+++++=---Λ2211c 其中,c 为常数项, p φφφΛ21, 模型的系数,t ε为白噪声序列。我们称上述方程为p 阶自回归模型,记为AR(p )。 2.AR 模型的平稳性 此处的平稳性是指宽平稳,即时间序列的均值,方差和自协方差均与时刻无关。即若时间序列}{t y 是平稳的,即μ= )(t y E ,2)(σ=t y Var ,2),(s s t t y y Cov σ=-。 为了描述的方便,对式(2.1)的滞后项引入滞后算子。若1-=t t x y ,定义算子“L ”,使得1 -==t t t x Lx y , L 称为滞后算子。由此可知,k t t k x x L -=。 对于式子(2.1),可利用滞后算子改写为: t t p p t t t y L y L Ly y εφφφ+++++=Λ221c 移项整理,可得: t t p p y L L L εφφφ+=----c )1(221Λ AR(p )的平稳性条件为方程012 21=----p p L L L φφφΛ的解均位于单位圆外。 3.AR 模型的统计性质 (1)AR 模型的均值。 假设AR(p )模型是平稳的,对AR(p )模型两边取期望可得: ) c (E )(Ε2211t p t p t t t y y y y εφφφ+++++=---Λ 根据平稳序列的定义知,μ=)(E t y ,由于随即干扰项为白噪声序列,所以0)(E =t ε,因此上式可化简为: 021)1(φμφφφ=----p Λ 所以,p φφφφμ----= Λ210 1

07胜任特征模型案例(1)

销售人员胜任特征模型 (通用版) 工作分析小组:07级人力资源管理专业工作分析第一小组 小组成员:杨平、陈志华、何小兰、 魏欣、蒋金玲、刘璨 指导老师:夏建文教授 工作分析时间:2009年6月

目录 1.胜任特征概述 (3) 1.1 什么是胜任特征模型 (3) 1.2 胜任特征模型的构成要素 (3) 1.3 胜任特征模型的作用 (3) 2. 明确绩优标准 (4) 2.1 SMART原则 (4) 2.2 绩效标准 (4) 3. 收集数据信息(行为事件访谈法) (5) 3.1 确定访谈目的 (5) 3.2 选取访谈样本 (5) 3.3 制定访谈提纲 (5) 4. 分析数据信息 (8) 4.1 访谈记录 (8) 4.2 关键特征数据分析 (8) 5. 提炼胜任特征 (22) 6. 建立胜任特征模型 (23) 7. 论证胜任特征模型 (25) 8. 实习小结 (25) 9.附录 (28) 6.1 附录1:《第一小组胜任特征模型计划表》 (28) 6.2 附录2:《胜任特征模型课程设计须知》 (29)

1. 胜任特征概述 1.1 什么是胜任特征模型 胜任特征模型(Competency Assessment Methods)是一种新型的人力资源评价分析技术,它最初兴起于60年代末70年代初, 胜任特征是指企业成员的动机、特质、自我形象、态度或价值观、某领域知识、认知或行为技能,以及任何可以被测量或计算、并能显著区分出其优劣的特征。 胜任特征模型是指通过对员工进行系统全面的研究,对其外显特征及内隐特征进行综合评价,从而寻找符合某一职位的理想人选。 1.2胜任特征模型的构成要素 技能:较好完成公司所安排任务的能力。 知识:组织和运用与本职业工作相关的信息能力。 社会角色:意欲在他人面前展现的如以企业领导、主人等形象。 自我概念:对自己身份的认知或知觉。 动机:决定个人外在行为的内在思想。 特质:身体特征及典型的行为方式,如善于倾听别人、谨慎、做事持之以恒等等。 1.3 胜任特征模型的作用 胜任特征模型在人力资源管理活动中起着基础性的、决定性的作用。它分别为企业的工作分析、人员招聘、人员考核、人员培训以及人员激励提供了强有力的依据,它是现代人力资源管理的新基点。 1.工作分析2.人员选拔 3.绩效考核4.员工培训 5.员工激励

岗位胜任素质模型

岗位胜任素质模型 1. 明确企业发展战略目标 企业的发展战略目标是建立胜任素质模型总的指导方针,人力资源管理者应首先分析影响企业战略目标实现的关键因素,研究企业面临的竞争挑战,然后提炼出企业员工应具有的胜任素质,从而构建符合企业文化及环境的胜任素质模型。 2. 确定目标岗位 企业战略规划的实施往往与组织中的关键岗位密切相关,因此在建立胜任素质模型时应首先选择那些对企业战略目标的实现起关键作用的核心岗位作为目标岗位,然后分析目标岗位要求员工所应具备的胜任力特征,从而构建符合岗位特征的胜任素质模型。 3. 界定目标岗位绩优标准 企业完善的绩效考核体系是界定绩优标准的基础。通过对目标岗位的各项构成要素进行全面评估,区分员工在目标岗位绩效优秀、绩效一般和绩效较差的行为表现,从而界定绩优标准,再将界定好的绩优标准分解细化到各项具体任务中,从而识别任职者产生优秀绩效的行为特征。 4. 选取样本组 根据目标岗位的胜任特征,在从事该岗位工作的员工中随机抽取绩效优秀员工(3~6名)和绩效一般员工(2~4名)作为样本组。 5. 收集、整理数据信息 收集、整理数据信息是构建胜任素质模型的核心工作,一般通过行为事件访谈法、专家数据库、问卷调查法等方法来获取样本组有关胜任特征的数据资料,并将获得的信息与资料进行整理和归类。 6. 定义岗位胜任素质 根据归纳整理的目标岗位数据资料,对实际工作中员工关键行为、特征、思想和感受有显著影响的行为过程或片断进行重点分析,发掘绩优员工与绩效一般员工在处理类似事件时的反应及行为表现之间的差异,识别导致关键行为及其结果的具有显著区分性的能力素质,并对识别出的胜任素质做出规范定义。 7. 划分胜任素质等级 定义了目标岗位胜任素质的所有项目后,应对各个素质项目进行等级划分,并对不同的

自回归分布滞后模型

案例六自回归分布滞后模型(ADL)的运用实验指 导 一、实验目的 理解ADL模型的原理与应用条件,学会运用ADL模型来估计变量之间长期稳定关系。理解从经济理论上来说,两个经济变量之间的确有长期关系采用使用该模型进行估计。理解ADL模型的优点:不管回归项是不是1阶单整或平稳都可以进行检验和估计。而进行标准的协整分析前,必须把变量分类成 和 。 二、基本概念 Jorgenson(1966)提出的( )阶自回归分布滞后模型ADL(autoregressive distributed lag): ,其中 是滞后 期的外生变量向量(维数与变量个数相同),且每个外生变量的最大滞后阶数为 , 是参数向量。当不存在外生变量时,模型就退化为一般ARMA( )模型。 如果模型中不含有移动平均项,可以采用OLS方法估计参数,若模型中含有移动平均项,线性OLS估计将是非一致性估计,应采用非线性最小二乘估计。

三、实验内容及要求 (1)实验内容 运用ADL模型研究1992年1月到1998年12月我国城镇居民月对数人均生活费支出yt和对数可支配收入xt之间的长期稳定关系。 (2)实验要求 在认真理解模型应用条件的基础上,通过实验掌握ADL模型的实际应用方法,并熟悉Eniews的具体操作过程。 四、实验指导 (1)数据录入 打开Eviews软件,选择“File”菜单中的“New--Workfile”选项,在“Workfile structure type”栏选择“Dated-regular frequency”,在“Data specification”栏中“Frequency”中选择“Monthly”即月份数据,起始时间输入1992m1即1992年1月份,止于1998m12,点击ok,见图6-1,这样就建立了一个工作文件。 图6-1 建立工作文件窗口

胜任特征模型

胜任特征模型 概念研究 1.1 与胜任特征探索相关的早期研究 20世纪初“管理科学之父”泰勒的“时间动作分析”(timeand motion study)被誉为“管理胜任特征运动”(Management Competencies Movement),后来被普遍承认为是胜任特征研究的发端。他通过“时间-动作研究”(Time and Motion Study),将复杂的工作拆分成一系列简单的步骤,来识别不同工作活动对能力的要求。这里的胜任特征往往指那些可直接观察的动作技能或体力因素(Physical Factor),如灵活性、力量、持久性等。泰勒的这一思想的影响极为深远,当今盛行的工作分析方法在很大程度上就是“时间-动作分析”的延续。 1.2 麦克米兰对于胜任特征研究的贡献 20世纪70年代,心理学家麦克米兰(McClelland)受美国新闻署(USIA)委托,首次采用行为事件访谈(BehavioralEvents Interview,BEI)方法调查了50名USIA官员。结果发现,带来优秀绩效的胜任特征(Competency)并非以往人们熟知的那些管理技能,而是“跨文化的人际敏感性、政治判断力和对他人的积极期待”等潜在的个性特征。根据这一结果,1973年,麦克米兰在《美国心理学家》(AmericanPsychologist)杂志上发表文章提出应“为胜任而非为智力进行测验(Testingfor Competence Rather Than for ‘Intelligence’)”。在此文中,他首先运用了大量篇幅分析了传统的人才测量与甄选机制存在的问题,他承认传统的智力和成就测验有一定的信度,但是,他对这些测评工具在企业招聘及学校招生方面的实用效度提出了质疑。他明确指出,有必要对那些支持智力和知识测验

胜任素质模型的基本内容

胜任素质模型的基本内容 一、胜任素质简述 胜任素质(Competency)又称能力素质,在组织管理中是指驱动员工做出卓越绩效的一系列综合素质,是员工通过不同方式表现出来的知识、技能或能力、职业素养、自我认知、特质等素质的集合。 哈佛大学教授麦克里兰是将胜任素质应用于实践的第一人。20世纪50年代初,麦克里兰应美国国务院邀请为之设计一种能够有效预测驻外服务信息官员能否做出优秀绩效的甄选方法。麦克里兰采用行为事件访谈法收集第一手材料,比较分析工作表现优秀和一般的驻外服务信息官员具体行为特征的各项差异,最终提炼出驻外服务信息官员胜任工作且能做出优秀绩效所应具备的能力素质。 胜任素质模型自其诞生之日起就被应用到人力资源管理的各个方面,实践证明,运用胜任素质模型可以提高企业的人力资源质量,提升组织竞争力,从而推进企业发展战略目标的实现。 二、胜任素质识别 能否显著区分员工的工作绩效差异是判断某项胜任素质的惟一标准,即实际工作业绩卓越和业绩一般的员工在该项胜任素质上的行为表现是有明显差别的。识别员工的能力素质或岗位胜任特征可从以下三个层面进行。 1. 知识 知识层面既包括员工从事某一职业领域工作所必须具备的专业信息,例如财务管理、人力资源管理、市场营销等学科的专业知识,也包括员工在某一组织中工作所必须掌握的相关信息,例如公司知识、产品知识和客户信息等。 2. 技能/能力 技能是指掌握和运用某项专业知识完成具体工作的技术或能力,例如计算机操作技能、财务分析能力等。 能力是指员工天生具备或在外部环境影响下不易改变的特质,例如人际协调能力、问题分析能力、市场拓展能力、判断推理能力等。 3. 职业素养 职业素养是指员工从事具体工作所应具备的思想道德、意识及行为习惯,例如主动性、责任心、成就欲、忠诚度、诚信意识、团队意识等。 三、胜任素质优化 员工所具备的素质不同,从事的工作不同,所处的组织环境不同,都会影响其工作绩效

07胜任特征模型案例(1)说课讲解

07胜任特征模型案例 (1)

销售人员胜任特征模型 (通用版) 工作分析小组:07级人力资源管理专业工作分析第一小组 小组成员:杨平、陈志华、何小兰、 魏欣、蒋金玲、刘璨 指导老师:夏建文教授

工作分析时间:2009年6月 目录 1.胜任特征概述 (3) 1.1 什么是胜任特征模型 (3) 1.2 胜任特征模型的构成要素 (3) 1.3 胜任特征模型的作用 (3) 2. 明确绩优标准 (4) 2.1 SMART原则 (4) 2.2 绩效标准 (4) 3. 收集数据信息(行为事件访谈法) (5) 3.1 确定访谈目的 (5) 3.2 选取访谈样本 (5) 3.3 制定访谈提纲 (5) 4. 分析数据信息 (8) 4.1 访谈记录 (8) 4.2 关键特征数据分析 (8) 5. 提炼胜任特征 (22) 6. 建立胜任特征模型 (23) 7. 论证胜任特征模型 (25) 8. 实习小结 (25) 9.附录 (28) 6.1 附录1:《第一小组胜任特征模型计划表》 (28)

6.2 附录2:《胜任特征模型课程设计须知》 (29) 1. 胜任特征概述 1.1 什么是胜任特征模型 胜任特征模型(Competency Assessment Methods)是一种新型的人力资源评价分析技术,它最初兴起于60年代末70年代初, 胜任特征是指企业成员的动机、特质、自我形象、态度或价值观、某领域知识、认知或行为技能,以及任何可以被测量或计算、并能显著区分出其优劣的特征。 胜任特征模型是指通过对员工进行系统全面的研究,对其外显特征及内隐特征进行综合评价,从而寻找符合某一职位的理想人选。 1.2胜任特征模型的构成要素 技能:较好完成公司所安排任务的能力。 知识:组织和运用与本职业工作相关的信息能力。 社会角色:意欲在他人面前展现的如以企业领导、主人等形象。 自我概念:对自己身份的认知或知觉。 动机:决定个人外在行为的内在思想。 特质:身体特征及典型的行为方式,如善于倾听别人、谨慎、做事持之以恒等等。 1.3 胜任特征模型的作用 胜任特征模型在人力资源管理活动中起着基础性的、决定性的作用。它分别为企业的工作分析、人员招聘、人员考核、人员培训以及人员激励提供了强有力的依据,它是现代人力资源管理的新基点。 1.工作分析 2.人员选拔

自回归移动平均模型

第二章 自回归移动平均模型 一些金融时间序列的变动往往呈现出一定的平稳特征,由Box 和Jenkins 创立的ARMA 模型就是借助时间序列的随机性来描述平稳序列的相关性信息,并由此对时间序列的变化进行建模和预测。 第一节 ARMA 模型的基本原理 ARMA 模型由三种基本的模型构成:自回归模型(AR ,Auto-regressive Model ),移动平均模型(MA ,Moving Average Model )以及自回归移动平均模型(ARMA ,Auto-regressive Moving Average Model )。 2.1.1 自回归模型的基本原理 1.AR 模型的基本形式 AR 模型的一般形式如下: t p t p t t t y y y y εφφφ+++++=---Λ2211c 其中,c 为常数项, p φφφΛ21, 模型的系数,t ε为白噪声序列。我们称上述方程为p 阶自回归模型,记为AR(p )。 2.AR 模型的平稳性 此处的平稳性是指宽平稳,即时间序列的均值,方差和自协方差均与时刻无关。即若时间序列}{t y 是平稳的,即μ= )(t y E ,2)(σ=t y Var ,2),(s s t t y y Cov σ=-。 为了描述的方便,对式(2.1)的滞后项引入滞后算子。若1-=t t x y ,定义算子“L ”,使得1 -==t t t x Lx y , L 称为滞后算子。由此可知,k t t k x x L -=。 对于式子(2.1),可利用滞后算子改写为: t t p p t t t y L y L Ly y εφφφ+++++=Λ221c 移项整理,可得: t t p p y L L L εφφφ+=----c )1(221Λ

公司岗位胜任素质模型设计方案(完整资料).doc

【最新整理,下载后即可编辑】 职位胜任素质模型方案 岗位胜任素质模型方案 1.岗位胜任素质模型的基本元素 胜任素质:又称能力素质,在组织管理中是指驱动员工做出卓越绩效

的一系列综合素质,是员工通过不同方式表现出来的知识、技能或能力、职业素养、自我认知、特质等素质的集合。 能否显著区分员工的工作绩效差异是判断某项胜任素质的惟一标准,即实际工作业绩卓越和业绩一般的员工在该项胜任素质上的行为表现是有明显差别的。识别员工的能力素质或岗位胜任特征可以从四个角度进行分析: 1)知识 知识层面既包括员工从事某一职业领域工作所必须具备的专业信息,例如财务管理、人力资源管理、市场营销等学科的专业知识,也包括员工在某一组织中工作所必须掌握的相关信息,例如公司知识、产品知识和客户信息等。知识可以分为:专业知识、行业知识、公共知识。在知识这一维度岗位胜任模型应包括:专业知识、行业知识和公共知识。 2)技能/能力 技能是指掌握和运用某项专业知识完成具体工作的技术或能力,例如计算机操作技能、财务分析能力等。 能力是指员工天生具备或在外部环境影响下不易改变的特质,例如人际协调能力、问题分析能力、市场拓展能力、判断推理能力等。 3)职业素养 职业素养是指员工从事具体工作所应具备的思想道德、意识及行为习惯,例如主动性、责任心、成就欲、忠诚度、诚信意识、团队意识等。 4)性格特征 性格特征是指持续而稳定的行为与心理特征,如开朗型、稳重型、忧患性等。 2. 胜任素质模型 1)素质模型结构:根据从事某岗位的员工所应具备的胜任素质,从知识、技能/能力、职业素养、性格特征四个层面构建其胜任素质模型。

知名企业岗位胜任特征模型的分类

(二)岗位胜任特征模型的分类 根据用途的不同和建模方法的不同,胜任特征模型有多种不同的分类方法,现将几种常见的分类方法介绍如下: 1.按结构形式的不同,胜任特征模型可以分为指标集合式模型和结构方程式模型。 (1)指标集合式模型是指胜任特征模型由一些经过研究和筛选的胜任特征指标组合而成,这些胜任特征可能是概念相对单一的能力指标,也可能是包含多种能力指标的综合因素。指标集合式模型包含两类,一类是带权重的集合方式,即指标之间有重要程度的区分;另一类则是不带权重的集合方式,即假设指标之间在重要程度上没有差异,共同影响岗位的胜任情况或绩效。 (2)结构方程式模型多是通过回归分析等数学统计手段建立起来的关于胜任特征与绩效之间的因果关系的模型。结构方程式模型中的因子也同指标集合式模型中的因子一样,既可以是概念相对单一的能力指标,也可以是包含多种能力指标的综合因素。P92 2.按建立思路的不同,胜任特征模型可以分为层级式模型、簇型模型、盒型模型和锚型模型。 (1)层级式模型。该模型是先收集数据,找出某个岗位或职业的关键胜任特征,然后对每个胜任特征进行行为描述,根据其相对重要程度进行排序,确定每个胜任特征的排名和重要性。这种模型对于识别某个胜任水平的工作要求或角色要求来说是很有效的,还有助于人与工作更好地匹配。 (2)簇型模型。在确定了某个岗位或职业的胜任特征维度后,对每个大的胜任特征维度用多方面的行为进行描述。比如,“创新性”是一个大的胜任特征维度,其行为描述可能包括:“寻找新的工作方式”“尝试新的程序、流程、技术”“总是尽量寻找以更少的资源获得有效的工作成果,完成工作任务”“冒险”等。这种模型中不列出各个胜任特征的相对重要程度,比较适合于掌握某项工作或某个职业群体的信息,也就是说,它关注的是一个职业群体的胜任特征,推广性较好。 (3)盒型模型。针对某个胜任特征,左侧注明该胜任特征的内涵,右侧则写出相应的关于出色绩效行为的描述。盒型胜任特征模型主要用于绩效管理。 (4)锚型模型。分别对每个胜任特征维度给出一个基本定义,同时对每个胜任特征的不同水平层次给出相应的行为锚,即明确描述相应的行为标准。这种模型的操作类似建立编码字典,但是与编码字典不同的是,它产生于最后一个环节,实用性强,适用于具体的工作模块,如培训和发展需求评价等。 以上几种胜任特征模型各不相同,有些内容相对笼统,有些则很具体。一般来说,建立的模型越具体,所花的时间和费用就越多,模型的通用性就越弱,并且可能阻碍其他创新方式和途径的出现和发展。另一方面,胜任特征模型中的行为描述越具体,管理者就越能清晰地确定和表述绩效目标,进行精确而有效的

20种常见胜任素质模型

胜任素质模型中20种常见素质 企业人力资源部在建立素质模型过程中,经常参考的20种常用素质列举如下——灵活性具有适应不同环境、不同个性或不同人群,并有效工作的能力。灵活性需要对一件事情不同甚至相反看法的理解与欣赏,使自己的方法适应环境的变化,并保持自己对公司或工作要求的一致性或开放程度。 1. 承认灵活性的必要 2. 灵活地运用标准 3. 采取一定战术 4. 采取特别的战略 影响能力 为了使他人赞成或支持说话者的议程所采取的说服、识别人信服、影响或强迫它人的办法。 1. 采取了单项行动去说服 2. 采取了多项行动去说服 3. 运用非直接影响 4. 运用复杂的影响策略 诚实正直 一个人所行的与他所说的一致,即他或她“言行一致“,公开、直接地沟通自己的意图、观点和感觉。对把问题谈开、诚实持欢迎态度,即便是在与外方艰难地谈判之时。 1.对于工作环境的态度坦诚

2.所采取的行动与自己所相信的价值观一致 3.当为难或有阻力时仍能照自己所信服的价值观行事 4.基于所信仰的价值观所采取的行动可能会造成大损失或冒险。 人际理解能力 即想去理解他人的愿望,是一种对非表达出或部分表达出的想法、感觉、关切点的准确认识与理解。 1. 对现有情感或明显内容有所理解,但却不是两者都能理解。 2. 对目前情感和明显内容都理解。 3. 对当前的、未表达出或表达将很拙劣的意义能理解 4. 理解深层意义 献身组织精神 根据组织的需要、重要性及目标调节自己行为的能力和自愿度。与那些能提高组织目标或满足组织需要的行为相关。 1. 有努力适应的行为 2. 表现出忠诚的榜样 3. 表现出支持公司的使命和目标 4. 为公司牺牲自己个人的利益 成就导向 希望工作杰出或超出优秀标准。其标准可以是某个人自己过去的业绩;或一种客观衡量标准; 或比其他人做得更好;或某人自己设定的挑战性目标;或任何人从未做过的事。 1. 自创杰出衡量标准

胜任力模型构建方法

胜任力模型构建方法 胜任素质模型构建方法有三种:行为事件访谈法、问卷调查法和工作分析法。胜任素质模型构建方法一:行为事件访谈法 行为事件访谈法,又叫BEI(Behavioral Event Interview)访谈法,是一种开放式的行为回顾式探索技术,以获取有关被访者行为事件为主要目的,是揭示胜任特征的主要工具。这种方法是目前在构建素质模型过程中使用得最为普遍的一种。它主要以目标岗位的任职者为访谈对象,通过对访谈对象的深入访谈,收集访谈对象在任职期间所做的成功和不成功的事件描述,挖掘出影响目标岗位绩效的非常细节的行为。之后对收集到的具体事件和行为进行汇总、分析、编码,然后在不同的被访谈群体(绩效优秀群体和绩效普通群体)之间进行对比,就可以找出目标岗位的核心素质。 但在实施的工程中,被访者可能会美化自己,有虚假信息,这时需要使用STAR 法来判断。S-situation指事件发生的背景;T-task指事件发生时被访者需要完成的目标;A-action指被访者采取的行为及步骤;R-result指如果被访者能说出全部细节则认为是亲身经历过的。STRA法是行为事件访谈法的必要补充。 ·胜任素质模型构建方法二:问卷调查法 用书面形式间接搜集研究材料的一种调查手段,通过向被调查者发出简明扼要的征询单(表),请其填写对有关问题的意见和建议来间接获得材料和信息的一种方法。问卷一般由指导语、问题与回答方式、其他资料和编码四个部分组成。 问卷调查法的优点在于它是从大量受众中收集数据的最有效、最简单的方法;易于开展,经济;对日常活动干扰较小;产生的定量数据有利于分析;为受众保密,有利于得到诚实的回答。 但这种方法也有缺点:不能为受众提供灵活回答的空间;不能详细追问额外的信息。 ·胜任素质模型构建方法三:工作分析法 工作分析(Job Analysis)又称职位分析、岗位分析或职务分析,是指通过系统全面的信息收集手段,提供相关工作的全面信息,以对某特定的工作职位作明确规定,并确定完成这一工作需要有什么样的行为的过程。在胜任力素质提取中,采用工作分析的方法就是从工作内容、工作职责、工作方式入手,挖掘出工作所需要的胜任素质。 工作分析的方法多种多样,包括观察法、资料分析、工作日志、访谈法、参与法等等,相关人员可以根据企业的具体情况,岗位需要的不同情况来选择合适的方法或者组合。 工作日志法是最常用的方法。工作日志法是由任职者按时间顺序,详细记录自己在一段时间内的工作内容与工作过程,经过归纳、分析,达到工作分析的目的的一种工作分析方法。 日志的形式可以是不固定的,也可以是组织提供的统一格式,如事先由职务分析人员设计好详细的工作日志清单,让员工按照要求及时地填写职务内容,按时间顺序记录工作过程,然后进行归纳、提炼、总结,从而取得所需工作信息。需注意的是,工作日志应该随时填写,而不应该在下班前一次性填写,这样是为了保证填写内容的真实性和有效性,同时记录日志的目的是为了能从日志中查看每天计划的完成情况,记录的是最基础的数据,以保证通过日志控制工作的准确性和及时性。

最新研发人员胜任力模型资料

研发人员胜任力模型 目前,对于科研人员的概念与内涵学术界并无统一明确的界定。从普遍意义上看,科研人员,一般是指在科研机构,企事业单位等从事理论研究,产品设计开发等方面的专业技术人员。在知识化时代,科学技术已经渗入到社会中各行各业,科研人员作为科研工作的核心要素,在各行各业的科研领域都起到非常重要的作用。科研人员的科研水平直接决定了科研机构在知识和技术层面的发展与创新,通过浏览网页和查看文献,得出科研人员和一般员工相比,具有以下几点特征: 1.良好的个人素质和知识的专业性,科研人员一般都接受过较高水平的教育,具有较强的学习能力和系统性的专业知识,并且需要在工作中不断补充和完善本学科的相关理论和实践知识。由于大部分科研人员具有较高的学历,他们还具有在专业学科领域较为开阔的视野和良好的个人素质。 2.具有较强的成就动机。科研人员往往具有较高的需求层次,更注重自我实现的需要,他们期待接受具有挑战性,创造性的任务,渴望看到工作的成果,期待自己的工作对团队,企业,社会有所贡献,同时也渴望赢得他人的尊重和社会的认可,从工作和他人的认可中获得满足感,最大程度的实现自我价值。 3.从事研发性的工作。科研人员大多从事具有研究性和创新性的工作,属于较复杂的脑力劳动,而脑力劳动的内在性质则要求科研人员通过抽象的思维活动,将所掌握的专业知识应用于实践中,进行研究和创新性的工作,在科研工作遇到问题的时候,找出解决问题的思路和办法,保证科研任务的顺利完成。 4.具有责任感和集体荣誉感。由于科研活动具有技术含量高和保密性强的特点,要求科研人员具有为个人,团队,组织负责的强烈的责任感,同时,由于科研成果凝聚了集体的智慧,是团队协作的成果体现和象征,科研人员往往具有集体荣誉感,能为实现集体目标作出自我贡献。 5.具有良好的协作能力。随着社会的发展,知识的更新也日新月异,科研工作中所需的知识系统越来越复杂,而科研人员大多只是某一专业领域的专家,这往往需要他们组成互相协作,技能互补的工作团队,通过团队的通力协作获得综合效益,同时,由于科研项目需要集体设计和协作完成,并要参与生产使用,需要单位协调一致,因此,不论在组织的内部和外部,都强调成员的团队协作能力。 6.工作成果评测具有一定难度。科研活动具有一定的不确定性,通常是在理论

自回归综合移动平均预测模型

自回归综合移动平均预测模型 数据采集 本文选取了2011年某省电力系统从1月1日开始之后80天的电力负荷观测,如表一。 第n天 负荷量第n天负荷量第n天负荷量第n天负荷量 1 2565957.38 21 2705368.6 41 2429907.99 61 2743833.56 2 2588923.0 3 22 2677964.55 42 2476962.26 62 2736933.52 3 2595037.39 23 2667444.01 43 2576255. 4 63 2773791.8 4 2621899.1 5 24 2659986.34 44 2614097.2 64 2748178.37 5 2605604.4 25 2646095.54 45 2680843.85 65 2737334.22 6 2597404.13 26 2652315.14 46 2775056.43 66 2720053.61 7 2363386.42 27 2641570.43 47 2728907.25 67 2700061.15 8 2620185.38 28 2584430.88 48 2611172.72 68 2709553.04 9 2615940.83 29 2474001.24 49 2601989.82 69 2681309.47 10 2615480.96 30 2396095.97 50 2668757.4 70 2683185.56 11 2612348.58 31 2288598.13 51 2677390.06 71 2661837.7 12 2610054.23 32 2166399.62 52 2695802.63 72 2644097.64 13 2610964.36 33 2062979.7 53 2689571.21 73 2685694.93 14 2637653.21 34 1997281.18 54 2654423.52 74 2702991.02 15 2633388.14 35 1925136.26 55 2642984.00 5 75 2687024.37 5 16 2640311.3 36 1970438.06 56 2712142.78 76 2680354.45 17 2678530.11 37 1976557.67 8 57 2754918.32 77 2682596.37 18 2687189.9 38 2050309.54 58 2758839.28 78 2695560.6 19 2694733.01 39 2154488.52 59 2817728.94 79 2674342.97 20 2709637.21 8 40 2384011.84 60 2759327.72 80 2685891.98 表1 数据处理 利用spass绘制时间序列原始数据的散点图

自回归分布滞后模型(ADL)的运用实验指导

实验六 自回归分布滞后模型(ADL )的运用实验指导 一、实验目的 理解ADL 模型的原理与应用条件,学会运用ADL 模型来估计变量之间长期稳定关系。理解从经济理论上来说,两个经济变量之间的确有长期关系采用使用该模型进行估计。理解ADL 模型的优点:不管回归项是不是1阶单整或平稳都可以进行检验和估计。而进行标准的协整分析前,必须把变量分类成(0)I 和(1)I 。 二、基本概念 Jorgenson(1966)提出的(,p q )阶自回归分布滞后模型ADL(autoregressive distributed lag):011111 i t t p t p t t q t q i t i i y y y ταφφεθεθεβ-----='=++++--+∑x ,其中t i -x 是滞后i 期 的外生变量向量(维数与变量个数相同),且每个外生变量的最大滞后阶数为i τ,i β是参数向量。当不存在外生变量时,模型就退化为一般ARMA (,p q )模型。 如果模型中不含有移动平均项,可以采用OLS 方法估计参数,若模型中含有移动平均项,线性OLS 估计将是非一致性估计,应采用非线性最小二乘估计。 三、实验内容及要求 (1)实验内容 运用ADL 模型研究1992年1月到1998年12月我国城镇居民月对数人均生活费支出yt 和对数可支配收入xt 之间的长期稳定关系。 (2)实验要求 在认真理解模型应用条件的基础上,通过实验掌握ADL 模型的实际应用方法,并熟悉Eniews 的具体操作过程。 四、实验指导 (1)数据录入 打开Eviews 软件,选择“File”菜单中的“New --Workfile”选项,在“Workfile structure type ”栏选择“Dated-regular frequency ”,在“Data specification ”栏中“Frequency ”中选择“Monthly ”即月份数据,起始时间输入1992m1即1992年1月份,止于1998m12,点击ok ,见图6-1,这样就建立了一个工作文件。 图6-1 建立工作文件窗口

胜任力模型快速建立的步骤详解

胜任力模型快速建立的步 骤详解 Prepared on 22 November 2020

胜任力模型快速建立的步骤详解1、明确管理职责,找到难点、痛点 想解决工作中的难点、痛点,先要明确我们的工作职责是什么 首先,明确L2(一线主管)的上下级:从L1到L2是我干事到我们干事,要允许下属犯错,并勇于承担责任;从L2到L3,需关注不要越级管理并制订最佳战术,从L3到L4更应该关注战略的制订。 其次,明确L2的管理职责:4个小组得出了应具备的12条管理职责,根据管理的类型,被划分为三大类:管事、管人、管自己。 有了管理职责,那平时我们都是怎样做的呢实现这样的职责,都用了哪些方法 找到实现工作的职责和方法后,新晋管理人员们顿悟,原来平时做了很多无用功,要抓工作中的重点才能创造价值。通过投票,找出公认的难题。 重回难点痛点产生的情境,通过STAR的正反面案例对比,4个小组对认领的话题展开了研讨和情景案例的模拟,提炼知识,共创出问题解决的方法。 L2(一线主管)胜任力建模 接下来就进入关键环节——通过北森GENE Card建立出大家认可的L2层级胜任力模型。 沈莉老师带着新晋管理人员们学习了目前几家企业在用的经典能力模型及北森的GENE Card。几家知名企业的能力模型,分别通过有递进关系的层级法和无递进关系的关键行为法展现。目前常用的建模方法有:在线测评、访谈、情景文件筐、轮岗、项目实践等。建立出的能力模型基本分为三大类:通用型、管理(层级)型、职类(专业)型。 几家企业在用的经典能力模型

北森GENE Card GENE Card通过将管理人员进行五个层级的分类,梳理出不同层级需要的通用能力要求,五个层级分别是:一般员工、一线主管、部门经理/总监、集团职能负责人/事业部总经理、集团高管: GENE Card的建模逻辑是岗位——挑战——胜任力。挖掘每个层级的挑战,根据挑战梳理出其需要具备的能力要求,这些能力要求就是岗位素质模型。