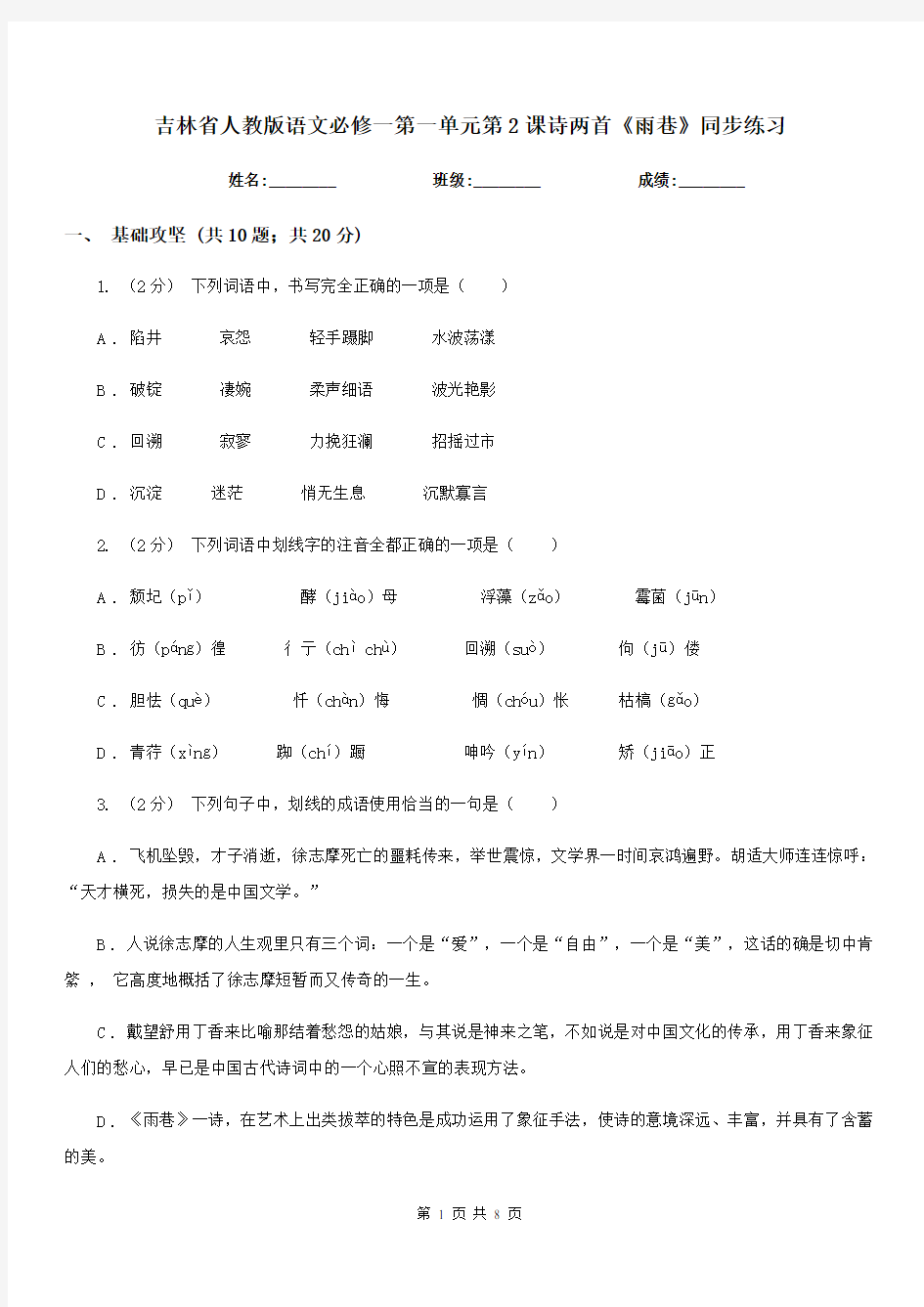

吉林省人教版语文必修一第一单元第2课诗两首《雨巷》同步练习

吉林省人教版语文必修一第一单元第2课诗两首《雨巷》同步练习

姓名:________ 班级:________ 成绩:________

一、基础攻坚 (共10题;共20分)

1. (2分)下列词语中,书写完全正确的一项是()

A . 陷井哀怨轻手蹑脚水波荡漾

B . 破锭凄婉柔声细语波光艳影

C . 回溯寂寥力挽狂澜招摇过市

D . 沉淀迷茫悄无生息沉默寡言

2. (2分)下列词语中划线字的注音全都正确的一项是()

A . 颓圮(pǐ)酵(jiào)母浮藻(zǎo)霉菌(jūn)

B . 彷(pánɡ)徨彳亍(chì chù)回溯(suò)佝(jū)偻

C . 胆怯(què)忏(chàn)悔惆(chóu)怅枯槁(ɡǎo)

D . 青荇(xìnɡ)踟(chí)蹰呻吟(yín)矫(jiāo)正

3. (2分)下列句子中,划线的成语使用恰当的一句是()

A . 飞机坠毁,才子消逝,徐志摩死亡的噩耗传来,举世震惊,文学界一时间哀鸿遍野。胡适大师连连惊呼:“天才横死,损失的是中国文学。”

B . 人说徐志摩的人生观里只有三个词:一个是“爱”,一个是“自由”,一个是“美”,这话的确是切中肯綮,它高度地概括了徐志摩短暂而又传奇的一生。

C . 戴望舒用丁香来比喻那结着愁怨的姑娘,与其说是神来之笔,不如说是对中国文化的传承,用丁香来象征人们的愁心,早已是中国古代诗词中的一个心照不宣的表现方法。

D . 《雨巷》一诗,在艺术上出类拔萃的特色是成功运用了象征手法,使诗的意境深远、丰富,并具有了含蓄的美。

4. (2分)下列句子中,加下划线的成语使用恰当的一句是()

A . 飞机坠毁,才子消逝,徐志摩死亡的噩耗传来,举世震惊,文学界一时间哀鸿遍野。胡适大师连连惊呼:“天才横死,损失的是中国文学。”

B . 人说徐志摩的人生观里只有三个词:一个是“爱”,一个是“自由”,一个是“美”,这话的确是切中肯綮,它高度地概括了徐志摩短暂而又传奇的一生。

C . 戴望舒用丁香来比喻那结着愁怨的姑娘,与其说是神来之笔,不如说是对中国文化的传承,用丁香来象征人们的愁心,早已是中国古代诗词中的一个心照不宣的表现方法。

D . 《雨巷》一诗,在艺术上出类拔萃的特色是成功运用了象征手法,使诗的意境深远、丰富,并具有了含蓄的美。

5. (2分)下列解说不正确的一项是()

A . 戴望舒是中国现代诗人,主要诗集有《我的记忆》、《望舒草》、《望舒诗稿》、《灾难的岁月》。

B . 《雨巷》是戴望舒早期的成名作和代表作,诗歌发表后产生了较大影响,诗人也因此被称为“雨巷诗人”。

C . 戴望舒早期的诗歌受西方印象派的影响,意象朦胧、含蓄。

D . 后期诗歌主要表现热爱祖国、憎恨侵略者的强烈感情和对美好未来的热烈向往,诗风明朗、沉挚。

6. (2分)下面四项中,诗歌节奏划分错误的一项是()

A . 轻轻的/我走了,//正如我/轻轻的来

B . 波光里的/艳影,//在我的/心头荡漾

C . 她//彷徨在/这寂寥的雨巷

D . 一个/丁香一样的/结着愁怨的//姑娘

7. (2分)下列句子,没有语病的一句是()

A . 选择上市或者发行债券等企业融资方式,一般要求企业规模大、盈利能力强、社会认可度高才能成功融资。

B . 东京审判用法律的手段审判和严惩了因指挥、发动和策划侵略战争而犯下反和平罪、战争罪、反人道罪的战犯,伸张了正义。

C . 读完徐志摩的《我所知道的康桥》,读者就会被这诗一般的语言所谱写的回忆梦幻曲感染,使读者感到余味无穷,不忍释手。

D . 目前,诗歌的命运空前引人关注,在一些忧心者看来,诗歌已经濒临灭亡,诗人已经集体逃亡,必须挽救诗歌拯救诗人。

8. (2分)下列文学常识表述有误的一项是()

A . 词最初称为“曲词”或“曲子词”,是配音乐的。后来也跟乐府一样,逐渐跟音乐分离了,成为诗的别体,所以有人把词称为“诗余”。又因词的句子有长有短,不像律诗那样整齐划一,所以又称它为“长短句”。

B . 《雨巷》是戴望舒的成名作和代表作,诗人因此被成为“雨巷诗人”,叶圣陶说《雨巷》是“替新诗的音乐开了一个新的纪元”。

C . 《烛之武退秦师》选自我国第一部叙事详细的纪传体著作《左传》,作者相传是鲁国史官左丘明。《左传》是对历史著作《春秋》较为详细的叙述。

D . 《战国策》记载了战国时期各国政治、军事、外交方面的一些活动,主要记录了各国谋臣的策略和言论。作者在记叙历史事件时,有时为了突出谋臣在历史事件中的决定作用,甚至编造一些情节。

9. (2分)下列各项没有语病的一项是()

A . 不仅该诗描述了大堰河悲惨的一生,还通过对大堰河不幸身世的讲述,抒发了诗人对劳动人民的同情。

B . 市教委要求,各学校学生公寓的生活用品和床上用品由学生自主选购,不得统一配备。

C . 也许每个人心中都有自己的“雨巷”,那夜走过的林阴小道成了他的“雨巷”,那“雨巷”滴落到他的心底,濡湿了最柔软的地方。

D . 诗中有些笔墨,看似朴实无华,却将人物的悲惨命运以及诗人对大堰河的深切哀思准确地传达了出来。

10. (2分)下列文学常识表述有误的一项是()

A . 《雨巷》是戴望舒的成名作和代表作,诗人因此被称为“雨巷诗人”,叶圣陶说《雨巷》是“替新诗的音乐开了一个新的纪元” 。

B . 毛泽东诗句“唐宗宋祖略逊风骚”中的“风骚” 是“文采、才情”之意。其实它分别源于《诗经》中的“国风”,《楚辞》中的“离骚”,并称为“风骚” ;“风、骚”还是中国诗歌史上现实主义和浪漫主义两大优良

传统的源头。

C . 《战国策》主要记载战国时期各国谋臣策士游说诸侯或谋议论辩时的政治主张和纵横捭阖、尔虞我诈的故事,也记录了一些义士豪侠不畏强暴、勇于斗争的行为。此书的作者是刘向。

D . 《论语》成书于春秋战国之际,是记载孔子及其弟子言行的书,它集中体现了孔子在政治、伦理、哲学、教育等方面的思想,是儒家最重要的经典著作。

二、填空题。 (共5题;共8分)

11. (2分)在《雨巷》中,抒情主人公撑着油纸伞,独自彷徨在悠长寂寥的雨巷里,他希望遇到的是“________,________”。(戴望舒《雨巷》)

12. (1分)她静默地远了,远了,________,走尽这雨巷。(戴望舒《雨巷》)

13. (1分)散了她的芬芳,消散了,甚至她的太息般的眼光,________。(戴望舒《雨巷》)

14. (2分)子曰:“贤哉回也!________,________,在陋巷,人不堪其忧,回也不改其乐。贤哉回也!”《论语·雍也》

15. (2分)李白在《行路难》中通过动作描写,形象地揭示主人公内心的苦闷抑郁以及感情的激荡变化的句子是“________,________”。

三、阅读题 (共1题;共10分)

16. (10分)阅读下面的诗歌,完成下列各题。

我的记忆

戴望舒

我的记忆是忠实于我的,

忠实得甚于我最好的友人。

它生存在燃着的烟卷上,

它生存在绘着百合花的笔杆上,

它生存在破旧的粉盒上,

它生存在颓垣的木莓上,

它生存在喝了一半的酒瓶上,

在撕碎的往日的诗稿上,在压干的花片上,在凄暗的灯上,在平静的水上,

在一切有灵魂没有灵魂的东西上,

它在到处生存着,像我在这世界一样。

它是胆小的,它怕着人们的喧嚣,

但在寂寥时,它便对我来作密切的拜访。它的声音是低微的,

但是它的话却很长,很长,

很长,很琐碎,而且永远不肯休:

它的话是古旧的,老讲着同样的故事,

它的音调是和谐的,老唱着同样的曲子;有时它还模仿着爱娇的少女的声音,

它的声音是没有气力的,

而且还夹着眼泪,夹着太息。

它是琐琐地永远不肯休止的,

除非我凄凄地哭了,

或是沈沈①地睡了,

但是我永远不讨厌它,

因为它是忠实于我的。

【注】①沈沈:即“沉沉”。

(1)诗歌的第二小节表现了诗人怎样的生活状态?请结合作品简要分析。

(2)“它的话是古旧的”中的“它”指代什么?“古旧”的含义是什么?

四、语言表达题。 (共3题;共15分)

17. (5分)下面的诗句节选自戴望舒的《雨巷》,阅读后合理想象,根据要求写一个面画。

在雨的哀曲里,

消了她的颜色,

散了她的芬芳,

消散了,甚至她的太息般的眼光,

丁香般的惆怅。

要求:(1)写出“她”的神态,“我”的心理;(2)运用比喻、拟人的修辞手法;(3)语言优美,富有意境;(4)不少于200字。

18. (5分)中学语文教材中有大量富有文化内涵的专有名词,请你从下面名词中任选一个作为表达的对象,为所给下联写一句上联。

康桥洞庭湖雨巷兰亭岳阳楼

上联:

下联:橘子洲头风华青年喜看万类霜天

19. (5分)中学语文教材中的许多文化景点或文学意象,常常会引发我们的情思。请从“康桥”“雨巷”中选择一个作开头,仿照例句写一句话。

要求:①体现景点或意象特征;②句式一致;③运用拟人和反问的修辞手法。

例句:赤壁,你的雄奇伟岸,你的大气磅礴,你的壮丽多姿,不正好激荡起我心中的豪情吗?

参考答案一、基础攻坚 (共10题;共20分)

1-1、

2-1、

3-1、

4-1、

5-1、

6-1、

7-1、

8-1、

9-1、

10、答案:略

二、填空题。 (共5题;共8分)

11-1、

12-1、

13-1、

14-1、

15-1、

三、阅读题 (共1题;共10分)

16-1、

16-2、

四、语言表达题。 (共3题;共15分) 17-1、

18-1、

19-1、

高中语文必修一《雨巷》说课稿范文

高中语文必修一《雨巷》说课稿范文 高中语文必修一《雨巷》说课稿范文 作为一位杰出的老师,有必要进行细致的说课稿准备工作,编写说课稿助于积累教学经验,不断提高教学质量。那么问题来了,说课稿应该怎么写?以下是小编收集整理的高中语文必修一《雨巷》说课稿范文,仅供参考,大家一起来看看吧。 高中语文必修一《雨巷》说课稿1一、说教材 《雨巷》是人教版高中语文必修一的第二篇课文,是“雨巷诗人”戴望舒的成名作。在那个政治风云激荡、新旧诗风交替的时代,戴望舒携着中国古典诗歌婉约的深蕴,踏着法国象征派诗风的轻云,饱含着纯洁而苦闷的真情,用那回环往复的和谐音节,谱写了一曲幽怨而凄美的雨巷之歌,为中国的新诗领域树立了一座丰碑。它的音韵、它的意境、它的情愫、它的内涵,都值得我们细细品尝。 人教版高中语文第一册以新诗为第一单元来组织文本,显然突出了它的审美性。《雨巷》和具有三美特征的《再别康桥》共同组成一个文本,出现在这一单元,那么我们就得

以培养学生的审美能力为中心,在音乐般的节奏中,在优美徜徉的语言中,在回环往复的结构中,在朦胧如雨的意象中,引导学生去欣赏美,去探索美。 二、说学情 《雨巷》是高一学生接触的第一篇真正意义上的“新诗”,也是被人们传唱不休的名作。本课恰可以作为窗口,帮助学生认识这个陌生的领域,学会欣赏它,并喜爱上它。以此达到审美训练的效果。 三、说教学目标 根据本单元审美能力的培养目标,根据课文本身的特点以及学生的实际认知情况,我由浅入深地设定了如下几个有层次的教学目标,皆在诵读中完成: 一读音韵,品味诗歌的音乐美; 二读语言,品味诗歌的情感美; 三读意象,品味诗歌的意蕴美; 四读内涵,品味诗歌的思想美。 四、说教学重点 理解诗歌中“雨巷”“丁香”等重点意象的含义,并由此把握我国传统诗歌当中的意象情节。 意象是中国诗学的重要概念,是解读作品灵魂的关键所在。在这首朦胧含蓄极富象征意味的《雨巷》中,意象的理解尤为重要。将本篇的意象理解与中国古典诗歌传统意象的

人教版-语文-高一-人教版新课标必修一雨巷教案11

《雨巷》教学案例(本站论坛专稿) 2010-11-08 王红英 教学目标:诗歌的意象、情感;形象思维在诗歌中的运用;感受“幽怨、凄美”的美学特征。 教学重点:诗歌的意象、情感 教学难点:形象思维在诗歌中的运用 课型:新授课 教法:教师提示,学生动手,动脑 教学过程: 我首先在黑板上写下了“雨”字,问:“当同学们看到这个字的时候,有什么感受?”教室一片静默。没有一个同学能回答,还有的同学一脸茫然。只有一个同学回答:“麻烦!”“是啊,就是麻烦,烦燥。除此之外呢?”教室里又是一阵沉默。终于没有人发言。“我出道选择题,当你看到雨这个字的时候,你是高兴还是悲伤还是忧郁?”“忧郁!”同学们不约而同的选择了它。“是的,雨,总是带给我们一些莫名的忧郁,无可名状的哀伤。”那么“巷”呢?教室里更加安静,没有一个学生回答。“巷,在北方,被称做小胡同,南方称做弄。就像南北方人一样,南北方的胡同也不尽相同。北方胡同像北方人,直来直去,如果是斜街,就注明。南方的胡同有什么特点呢?我们通过柯灵的《巷》来回答。”“江南的巷,像一篇飘逸恬静的散文,一幅古雅冲淡的图画,有如古代的少女,优娴贞静。”“江南的小巷,又深又长,一个人耐心静静走去,要老半天才走完。它又那么曲折,你望着前面,好像已经堵塞了,可是走了过去,一转弯,依然是巷陌深深,而且更加幽静。那里常是寂寂的,可以清晰地听到自己的足音。”现在请同学回答当你看到“巷”字时的感受。“寂静。”同学们异口同声。“在如此忧郁的天气里,在青石板铺就的小巷中,会发生怎样的故事呢?让我们共同走进戴望舒的《雨巷》。 首先请同学朗诵这首诗。”一个同学起来朗诵。“从这位同学的朗诵中,你能听出作者的感情吗?”没人回答。只好又是选择题。“兴奋、愁怅、哀伤”。学生们做了选择。没有人选择兴奋。那么这种忧郁之情,作者在文中是通过哪些事物来体现的呢?请同学们找出诗中的事物。 这个过程好像比前几个容易一点,不过也是几经周折,终于找到了。“油纸伞”“雨巷”“姑娘”“篱墙”。“我们再看看这些东西各有什么特点”。“油纸伞”:“油纸”与“有子”谐音,圆形伞面寓意美满、团圆、平安。竹制伞架寓意节节高升。同学们第一次看到“油纸伞”是在哪部影视中?“《白蛇传》!”“是啊,自古油纸伞下演绎了多少经典的爱情故事!油纸伞成了恩爱、浪漫的像征。”“作者撑着油纸伞在小巷中彳亍着,想要干什么呢?”同学们笑了,“寻找自己的爱情。”“我们姑且这么认为。”我们再看姑娘这个意象。这个姑

人教版高中语文必修一 《雨巷》 教学设计

《雨巷》教学设计 【教学目标】 1.知识与能力:诵读诗歌,引导学生在情感形象的具体描述中理解其象征意义,借助想象入情入境,体会诗人情感。 2.过程与方法:在训练朗读和揣摩诗句的活动中培养学生阅读欣赏诗歌的能力。 3.情感态度与价值观:感受诗歌的语言美和情境美,逐渐养成良好的审美情趣。 【学情分析】对于现代诗歌,高一新生并不陌生,他们在小学和初中阶段已经接触过,朗读上有一定的语感,但在读出情感、品味意象、领悟诗情等欣赏实践上仍有欠缺。特别是对《雨巷》这种象征主义诗歌,他们是第一次接触,如何引导他们在情感形象的具体描述中理解其象征意义,如何引导他们借助想象入情入境,体会诗人情感,与之共鸣,是课堂教学中需予以关注的问题。 【教学重点难点】 重点:训练朗读,揣摩词句,感受诗中形象和情感。 难点:感悟“丁香姑娘”、“雨巷”究竟有何喻指或象征意义。 【教学课时】 2课时。 【教学过程】 一、遥望雨巷煽情激趣 1、导入语:在细雨如丝的江南,一条悠长寂寥的小巷里,一位撑着油纸伞的丁香一样的姑娘静默地彳亍而行……这美丽的画面,就出现在诗人戴望舒的《雨巷》中,今天我们就随戴望舒一起走进这《雨巷》。 2、作家作品:戴望舒(1905---1950),浙江杭州人,中国现代有名诗人。1925年上海复旦大学学习法文,开始受到法国象征派的影响。1928年后成为《现代杂志的作者之一,创作现代诗歌,诗集有《我底记忆》《望舒草》《望舒诗稿》《灾难的岁月》。早期的诗歌多写个人的孤寂心境,

感伤的气息较重,因受西方象征派的影响,意想朦胧,含蓄。后期诗歌表现了热爱祖国,憎恨侵略者的强烈感情和美好未来的热烈向往,诗风显得明朗,沉挚。 戴望舒还是新月派(1923年成立)的代表,创立人不满足于新诗的只有浪漫,而努力地追求新的格律。 3、《雨巷》是作者的成名作,约作于政治风云激荡,诗人内心苦闷彷徨的1927年夏天,诗作写成后差不多一年,作者把它投到《小说月报》编辑叶圣陶一看到这首诗就非常喜欢,称它为“替新诗的音节开了一个新的纪元。”并送给作者“雨巷诗人”的称号,这一年作者才22岁。《雨巷》写的是梅雨季节江南小巷中的一个场景。细雨蒙蒙中,“我”怀着一种落寞,惆怅的情绪和一丝微茫的希望,撑着一把油纸伞在悠长寂寞的小巷中小行,这首诗既实有虚。 二、走进雨巷熟读顿悟 1、听课文MP3朗读,体会诗歌字里行间表现出的作者的情感。 2、落实字词: 彷徨(páng huáng)彳亍(chì chù)颓圮(tuí pǐ) 寂寥(jì liáo)惆怅(chóu chàng)笙箫(shēngxiāo) 3、在这首诗中,你体验到诗人表达的是一种什么情感?(学生回答不出来则提示:诗中有没有相应的词语或句子?) 学生可能回答忧伤、痛苦、彷徨,冷漠、凄清、惆怅,充满愁绪和无奈…… (板书: 我苦闷、惆怅诗人) 4、诗人在诗中流露出的基本感情,可称之为基调。这首诗的情感基调是比较“低沉感伤”的,怎样才能读出这种感伤? 提示问:语速应该…… 语调应该…… 明确:缓慢,低沉。 5、谁来做第一个吃螃蟹的人?(如果没人自告奋勇,就请科代表推荐。)

高一必修一语文第一单元重难点解析《雨巷》

高一必修一语文第一单元重难点解析《雨 巷》 1、《雨巷》在艺术上有何特色? 《雨巷》运用了象征的抒情手法。诗中那狭窄阴沉的雨巷,在雨巷中徘徊的独行者,以及那个像丁香一样结着愁怨的姑娘,都是象征性的意象。这些意象又共同构成了一种象征性的意境,含蓄地暗示出作者既迷惘感伤又有期待的情怀,并给人一种朦胧而又幽深的美感。 富于音乐性是《雨巷》的另一个突出的艺术特色。诗中运用了复沓、叠句、重唱等手法,造成了回环往复的旋律和婉转悦耳的乐感。因此叶圣陶先生称赞这首诗为中国新诗的音节开了一个“新纪元”。 2、《雨巷》在意象选用上的特点及好处是什么? 《雨巷》中应该说有三个主要意象:“雨巷”、“我”和姑娘,这三个表面上看似并不特别的意象事实上深藏着一种极为特殊的时空关系,不仅使整首诗所营造的情境显得模糊、虚幻、迷离,更使得对诗的意义的理解也有了含混复杂的多义性,三个意象具有某种程度上的一致性,它们统一于一个空间画面内,而且有着同样的情感底色:“独自”、“彷徨”的“我”、“悠长”、“寂寥”、“颓圮”的“雨巷”

和“哀怨”、“凄清”、“迷茫”的“姑娘”共同构成了一个黯淡、低沉,迷离而幽长的空间,给人们带来一种孤独、冷寂又带迷茫的情绪。这三个意象的空间关系又是动态的,三个意象在移动中彼此衬托相互呈现:移动是随着“姑娘”的“飘过”展开的,在这种轻缓的“飘过”中,“姑娘”展演着她的颜色、眼光、气味和姿态,“雨巷”也逐渐因为不断绵延的“悠长”、“雨的哀曲”和“颓圮的篱墙”变得更为具体,而“我”的期待和梦想、失望和迷茫随着“姑娘”的身影隐隐显显。这使“雨巷”内的空间关系同样也构成了一种回复,开始“姑娘”离我像梦一样遥远,然后她近了,“我”甚至闻到了她的芬芳,感受到她的惆怅,接着她又远了散了,这种回复的审美功能和音韵及语法上的完全一样,正是这种意象之间多重复杂的关系,以及由这些复杂关系带来的虚幻迷离的色彩,使得诗中的意象一下子超越了一般意象的具体形象和实际意旨,而具有了某种象征性。人们完全可以从不同角度生发出完全不同的对诗意的理解,如果从“我”的角度来看这首诗,这似乎是一个朦胧梦境的再现;如果从“雨巷”的角度去理解诗歌的意义,这又可理解为“一种人生体验或感悟,一种孤寂仍在渴望、迷茫又有期待的人生况味;如从“姑娘”的视角探索,也是对一段逝去的爱的梦中回忆与追诉,总之,正因为诗人没有把诗的意义限定在一个层面上,我们从中领会的东西才更多了。

人教版-语文-高一-人教必修一《雨巷》教学设计30

人教必修一《雨巷》教学设计1.导入 先请一位同学诵读一遍,其他同学注意初步感知诗歌的情感基调。 板书:雨巷戴望舒 提问:大家读过这首诗,有何感受? 这首诗歌没有大江东去似的豪迈,也没有涓涓细流的轻快明丽,全诗笼罩着一层淡淡的忧愁, 我想请同学们一起回答我这首诗歌美么? 是的,不禁那些令人感动愉快的东西美,令人感受感伤的夜同样具有美,那么我们应用什么样的情感来朗诵这首诗呢? 忧伤的语速呢?慢 我们初中阶段已经学过了许多现代诗歌。大家知道,诗歌情感的表达是通过诗中的意象,而意象通过读者的想象、体味就形成了意境。那么我们看一下,在《雨巷》这首诗中有哪些意象?这些意象在你的脑海中构成了什么意境呢? 我们先看第一个问题,诗中有哪些意象? 板书:意象 明确:雨巷、油纸伞、我、丁香、姑娘、篱墙 板书:雨巷、油纸伞、我、丁香、姑娘、篱墙 诗中共有着这6个意象,那么这6个意象分别是什么样子的呢?也就是他们分别有什么特点呢?我们来逐一分析一下 板书:特点 (1)雨巷 诗中描绘雨巷是什么样子? 明确:板书:悠长、寂寥 诗中只用了6个字,实际上只有两个词来描绘雨巷。那你们心中的雨巷是什么样子的呢?找同学描绘一下,分享我心中的雨巷:迷茫的天际,下着淅淅沥沥的小雨,向远处看去,所有的东西就像罩上一层雾一样。小巷很长很长,曲曲折折的,同时巷子又很窄,两边都是人家,但由于下雨,巷子里几乎没有人,显得很冷清。雨水沿着屋檐汇成一颗颗透明的小水珠滚落到青石板上,嘀嗒嘀嗒……湿湿的青石板路高低不平,水珠落下,溅起细细的水花……这就是我心中的雨巷,悠长、寂寥,同时又曲折、狭窄、迷蒙。(既是对同学描绘的补充,又是带入带入诗歌意境的过程。) (2)油纸伞 诗中并没有过多地描写油纸伞,这就给我们留下了想象的空间。可能很多 同学都没有见过油纸伞,但大家应该都看过电视剧《新白娘子传奇》里面的白

《雨巷》导学案(人教版高一必修一)

《雨巷》导学案(人教版高一必修一) 周伟杰 学习目标: 1. 通过意象的分析,把握意境的创设; 2. 分析艺术表现手法,体会不同手法产生的不同效果; 3. 品味语言,把握不同词语带来的不同感情倾向; 4. 在朗诵中整体感受作者的写作风格。 学习重难点 1. 诗中思想内容的分析是重点 2. 分析新诗的意象,把握作者的思想感情是学习的难点。 背景知识储备: 1.作者简介 戴望舒(1905—1950),原名戴梦鸥。浙江杭县人。1923年秋入上海大学中文系。1925年加入共产主义青年团,做宣传工作。1928年在上海与人合办一线书店,出版《无轨列车》半月刊。被查封后改名水沫书店,出版《新文艺》月刊。

1931年加入中国左联。1932年自费赴法国,在里昂中华大学肄业。一年后到巴黎大学听讲,受法国象征派诗人影响。1935年回国。次年创办《新诗》月刊。1938年避居香港,主编《星岛日报》副刊《星座》及诗刊《顶点》。还曾主编过《珠江日报》和《大众日报》副刊。同时组织“文协”香港分会并任理事。1941年,日本占领香港后曾被捕入狱,受伤致残,表现了高尚的民族气节。1949年回到内地在国际新闻局法文组从事翻译。1950年因气喘病去世。诗集有《我的记忆》《望舒草》《望舒诗稿》《灾难的岁月》《戴望舒诗选》《戴望舒诗集》,另有译著等数十种。为中国现代象征派诗歌的代表。 戴望舒的诗歌主要受中国古典诗歌和法国象征主义诗人影响较大,前者如晚唐温庭筠、李商隐,后者如魏尔伦、果尔蒙、耶麦等,作为现代派新诗的举旗人,无论理论还是创作实践,都对中国新诗的发展产生过相当大的影响。在诗的内容上他注重诗意的完整和明朗,在形式上不刻意雕琢。 2.作品时代背景 《雨巷》是戴望舒的成名作和前期的代表作,他曾因此而赢得了“雨巷诗人”的雅号。这首诗写于1927年夏天。当时全国处于白色恐怖之中,戴望舒因曾参加进步活动而不得不避居于松江的友人家中,在孤寂中咀嚼着大革命失败后的幻灭与

语文人教版高中必修1高一语文必修一第一单元《诗两首》--《雨巷》教案

高一语文必修一第一单元《诗两首》 --《雨巷》教案 教学目标 1.通过意象把握意境。 2.体会“丁香姑娘”的象征义 教学设计 (一)教学难点、重点 1.学习象征的用法 2.体会本文的象征意义 (二)教学方式:感悟法、朗读法、启发式 (三)课时安排:2课时 (四)预习要求:熟读课文 第一课时 一、教学内容 1.通过朗读来细细品味本文 2.通过细节进一步体验感知 二、教学步骤 (一)读课文,谈谈你对这首诗的感受。 (二)听录音,再谈谈你的感觉。 (三)放背景音乐,共同朗读体会。 我们感觉到这首诗很低沉、伤感,充满着愁绪和无奈。我们被这种感觉控制住了。 这首诗很美。为什么让人难受的诗也美呢?我们还能举出曾让我们难受过,但又深深地被它打动过的人、事和作品吗?对。每个人都有这种体验。不只是让人愉悦的东西才美,让人感伤、感悟的东西有时更具美的力量。大千世界,美是无限丰富的。 (三)由意象体验意境 我们体验到了这首诗的低沉、哀怨和无奈。我们也认定了这首诗是美的。那么,我们的感觉和体验是如何获得的?我们为什么认为它很美呢? (意象) 意象:雨巷。我。丁香。姑娘。太息般的眼光。颓圮的篱墙……(由这些意象,结合本诗说一段话) 他很孤独,也很寂寞,在绵绵的细雨中,“撑着油纸伞,独自彷徨在悠长、悠长又寂寥的雨巷”。在这样阴郁而孤寂的环境里,他心里怀着一点朦胧而痛苦的希望:“希望逢着一个丁香一样地结着愁怨的姑娘”。这个姑娘被诗人赋予了美丽而又愁苦的色彩。她虽然有着“丁香一样的颜色,丁香一样的芬芳”,但是也有“丁香一样的忧愁”。她的内心充满了“冷漠”“凄清”和“惆怅”。她和诗人一样,在寂寥的雨巷中,“哀怨又彷徨”。而且,她竟是默默无言,“像梦一般地”从自己身边飘过去了,走尽了这寂寥的雨巷。 在诗中,这些形象形式上各自独立,但却使我们觉得形象之间有着某种联系,共同具有某些东西。形象构成了一种特殊关系。在这朦胧的意象中,作者究竟想要说什么? 有人说,《雨巷》是诗人用美好的“想象”来掩盖丑恶的“真实”的“自我解脱”,是“用一些皂泡般的华美的幻象来欺骗自己和读者”,除了艺术上的和谐间律美外,“在内容上并无可取之处”。

高一语文必修一《雨巷》教学设计

人教版高一语文必修一《雨巷》教学设计 【教学目标】 2、品味意象,体悟诗歌朦胧幽婉的意境美。 3、领悟作者的思想感情,感受诗歌的情境美。 【教学重点】 分析理解诗中“姑娘”、“我”等意象,及其象征意味。 【教学难点】 对作品中“姑娘”含义的解读及作者身上体现的执著美。 【教学方法】 诵读法、问题法、讨论法、点拨法。 【教学手段】 多媒体。 【教学过程】 一、导入 二、整体感知 1、自由朗诵全诗,正音: 彷徨(páng huáng) 彳亍(chìchù) 颓圮(tuí pǐ) 寂寥(jì liáo) 惆怅(chóu chàng) 2、现在请大家再放声朗诵一下这首诗歌,请注意感情和节奏的把握。 3、提问:应该用什么语调来读? 幽怨、低沉。 教师总结:是的,诗中没有大江东去似的豪迈,也没有涓涓细流似的清丽明快,而是笼罩着一种淡淡的忧愁。 4、再请一位学生读首诗。

5、朗读指导:现在请大家欣赏一下全诗的朗读,也随着朗读来看一看怎样的江南雨巷。 注意:朗读节奏、重音、语速。 (课件播放配乐朗诵) 三、赏美品美 1、品读意象,体意境之美: (过渡)舒缓的旋律,淡淡的忧伤,把我们带到了迷蒙的江南,如烟的雨巷。大家想一想,当你沉浸在忧伤之中时,是否想过是什么因素造成了它的忧伤之美? ⑴ 请再放开声音朗读,边读边思考。有想法和同桌之间互相讨论一下。 ⑵ 学生自由发言: 归纳学生发言,幻灯片: 油纸伞:复古、怀旧,迷蒙。 雨巷:悠长、寂寥、迷茫。 颓圮的篱墙:破败、荒凉。 丁香:美丽、高洁、愁怨。 教师总结:看到油纸伞我们会想起断桥,想起白娘子与许仙相会的旖旎传说,想起丹青绘就的江南烟雨,想起少女玲珑的舞姿,想起歌曲动听旋律。“自在飞花轻似梦,无边丝雨细如愁。”淅淅沥沥的春雨滴落在油纸上,想起寂寥的音响,自在飞花、无边丝雨之中,一个长发披肩的女子从颓圮的篱墙边袅袅走来,携着一缕丁香花的幽香,载着一怀焉然极致的心事,有叹息,但不哀伤,有顾盼,但不凄然。我们仿佛置身于江南雨巷中,感受到一种幽深空蒙、迷离缥缈的意境美。 2、诵读诗歌,感音韵之美: (过渡)有人说,诗是情感的铀,语言的钻石。的确,诗就像一条流淌的河,像一首绕梁的歌,当我们沉浸在“雨巷诗人”为我们营造的忧郁凄美的意境中时,是否感受到另一种美呢? ⑴ 指名朗读,读出情感。 ⑵ 提问:我们感受到诗的总体节奏是舒缓悠扬的,诗人是通过怎样的语言处理造成的呢?

人教版高中语文高一必修一 《雨巷》导学案(教师版)

《雨巷》学案 一、知识目标 1.了解戴望舒的生平、创作及新诗的相关知识。 2.分析、理解本诗的意象和象征意义。 二、能力目标 通过诵读、分析和欣赏,培养学生的诗歌鉴赏能力 三、情感目标 能准确分析诗中所蕴含的迷惘感伤而又期待的情怀。 【自主学习】 一、字词识记 撑(cheng)着彷(páng)徨凄(qī)清巷(hàng)道 彳亍(chì chù)凄婉(wǎn)颓圮(pǐ)迷茫(máng) 似(shì)的泥(nì)古 二、阅读资料,了解与本诗的相关知识 要求:阅读时注意以下问题,并在阅读过程中找出答案并用勾画。 1.作者写《雨巷》时是什么心情? 2.戴望舒有哪些作品?具有什么称号? 3.什么是“新诗”? 写作背景 这首诗写于1927年夏天。当时全国处于白色恐怖之中,戴望舒因曾参加进步活动而不得不避居于松江的友人家中,在孤寂中咀嚼着大革命失败后的幻灭与痛苦,心中充满了迷惘的情绪和朦胧的希望。《雨巷》一诗就是他的这种心情的表现,其中交织着失望和希望、幻灭和追求的双重情调。这种情怀在当时是有一定的普遍性的。 作者简介 戴望舒(1905——1950),浙江杭县人,中国现代著名诗人。1925年入上海震旦大学学习法文,开始受到法国象征派的影响。1926年参加共青团。1928年后成为水沫社和其后的《现代》杂志的作者之一,创作现代派诗歌。1938年赴香港,主编《星岛日报》副刊。1941年底香港沦陷,被日军以抗日罪名下狱,在狱中保持了民族气节,次年春被营救出狱。抗战胜利后回上海教书,1949年春北上至解放区。1950年因病逝世。诗集有《我底记忆》《望舒草》《望舒诗稿》和《灾难的岁月》。《雨巷》是戴望舒的成名作和前期的代表作,他曾因此而赢得了“雨巷诗人”的雅号。 新诗 新诗,是指五四运动前后产生的、有别于古典诗歌的、以白话作为基本语言手段的诗歌体裁。新诗草创阶段的努力,以废除旧体诗形式上的束缚,主张白话俗语入诗,以表现诗人的真情实感为主要内容。因此,当时也称新诗为“白话诗”“白话韵文”“国语的韵文”(钱玄同《〈尝试集〉序》、胡适《谈新诗》、康白情《新诗底我见》)。1917年2月,《新青年》2卷6号刊出胡适的白话诗词8首,是中国新诗运动中出现的第一批白话新诗。第一本用白话写的诗集是胡适的《尝试集》(1920)。而最早从思想艺术上显示一种崭新面貌,并为新诗地位的确定做出重大贡献的,是郭沫若的《女神》(1921)。新诗在建立和发展过程中,受到外国诗歌较大的影响。这对新诗艺术方法的形成起了积极的作用,产生了现实主义、浪漫主义、象征主义多种艺术潮流,出现了自由体、新格律体、十四行诗、阶梯式诗、散文诗等多

高中语文必修一《雨巷》教案

高中语文必修一《雨巷》教案 教学博苑 2011-09-06 2015 5d56b7b40102drk7 高中语文必修一《雨巷》教案

教学目标 1、培养学生对诗歌的感知、体验能力;2、训练学生对诗歌词语的认识能力; 3、掌握丁香姑娘的象征意义;4、掌握诗歌基础知识。 教学方法 1、感悟法; 2、问题法; 3、演绎法。 多媒体手段 1、录音机;2、投影仪。 教学过程及步骤 一、导入课文 导语设计我们在前阶段学习了闻一多的《发现》、郭沫若的《太阳礼赞》。这两首诗歌都属于感情激烈奔放的爱国诗歌。今天我们来学习一首风格截然不同的诗歌——戴望舒的《雨巷》。 二、介绍(投影照片,让学生对有初步感知) 戴望舒,原名戴朝实,又名戴梦鸥,1905年出生于杭州。1929年4月出版第一本诗集《我底记忆》,他的成名作《雨巷》即收入此集中。1933年8月出版了《望舒草》,1948年出版了《灾难岁月》,一生留下了诗篇92首。《雨巷》写于1928年,是诗人前期的代表作,这是一首既具有音乐美,又具有朦胧美的象征诗。这首诗发表后,戴望舒获得了“雨巷诗人”的美称。 三、初步感知诗歌《雨巷》(朗读此首诗,读完后谈谈对这首的初步印象) 1、放录音(第一遍)。学生合上书本。静听。放完。 2、放录音(第二遍)。学生同时看书。 3、教师提问课文读完了,我们感觉到什么了吗?这首持美吗?是一种什么样的美?

归纳我们感觉到这首诗很低沉、伤感,充满着愁绪和无奈。我们被这种感觉控制住了。心里难受吗?想去安慰一下诗人吗? 对。有难受感我们就基本上理解了这首诗,而且我们品质良好,有同情心。 这首诗很美。为教学设计,教学反思,工作计划,工作总结-烛光漫步什么让人难受的诗也美呢?我们还能举出曾让我们难受过,但又深深地被它打动过的人、事和作品吗?对每个人都有这种体验。不只是让人愉悦的东西才美,让人感伤、感悟的东西有时更具美的力量。大千世界,美是无限丰富的。 4、刚才,我们谈了我们对这首诗的感觉和体验。 我们体验到了这首诗的低沉、哀怨和无奈。我们也认定了这首诗是美的。那么,我们的感觉和体验是如何获得的?我们为什么认为它很美呢? 我们已经知道,诗歌是依靠形象来传达思想感情的。下面我们来放录音。大家一边听一边在书上画出你认为是形象的内容。(放录音第三遍)。 5、这首诗的最大的特点是什么? 明确朦胧。整首诗都笼罩在朦胧的意境之中。 为了能营造成这种朦胧的意境采用了哪些意象(或者说是景物)?(结合第1-4号张投影片) 明确一共是6个,主要是三个意象(景物)。 第一个是油纸伞。这是件真实的雨具,并没有做过多具体的描写。给读者以想象的空间。这样写的好处是一方面免得喧宾夺主,落俗套。另一方面又留下了雨打油伞的迷梦意境。因为油纸伞本身就具有复古、怀旧、神秘、迷蒙的特点。而且和雨巷很好地结合起来了。时间是在暮春,在寂寥的雨下,凭添了一份冷漠,凄清氛围,撑一伞风雨独立消魂的形象。把它放在独特的环境中就能产生奇特的意象。 第二个是雨巷。幼小时住在杭州大塔儿巷8号。他小学、中学走的都是长长的青石板路。这是种优美的意境。小巷本来就让人感到幽深,寂静,再加上蒙蒙的细雨,意境更是充满了朦胧美。(结合自身住在胡同的经历) 第三个是丁香。整首诗说不清道不明的迷蒙意境都来源于“丁香”两字。美丽的事物总是和姑娘联系在一起。丁香一样的姑娘,丁香一样的忧愁,为什么要选用丁香? [明确丁香形状象结,开在暮春时节,开花为淡紫色或白色,在中国古典诗词中,丁香象征着美丽、高洁和愁怨。《雨巷》中写“一个丁香一样的结着愁怨的姑娘”源于古诗李景词“丁香空结雨中愁(《摊破沙浣溪沙》)]

《雨巷》 教学设计(人教版高一必修一)

《雨巷》教学设计(人教版高一必修一) 知识与技能 1.培养学生对诗歌的感知、体验能力 2.训练学生对诗歌词语的认识能力 3.掌握丁香姑娘的象征意义 过程与方法 听录音,教师指导学生反复朗读诗歌、品味诗歌舒缓悠扬的节奏。主要从复沓句式、叠音词、排比手法、带有很浓的情绪色彩的双音词等方面着手。 情感态度与价值观 解读诗歌,把握诗歌的意蕴,进而体会诗人苦闷彷徨的心境。 教学过程及步骤: 一、导入课文: 导语设计:播放朗读录音。如同游丝般的淡淡哀愁,在朦胧的意境中萦绕梦回,今天我们将走近戴望舒,走进一种特殊的美的诗的意境。 二、介绍作者:(投影作者照片,让学生对作者有初步感知)

戴望舒,原名戴朝实,又名戴梦鸥,1905年出生于杭州。1929年4月出版第一本诗集《我底记忆》,他的成名作《雨巷》即收入此集中。1933年8月出版了《望舒草》,1948年出版了《灾难岁月》,一生留下了诗篇92首。《雨巷》写于1928年,是诗人前期的代表作,这是一首既具有音乐美,又具有朦胧美的象征诗。这首诗发表后,戴望舒获得了“雨巷诗人”的美称。 三、初步感知诗歌《雨巷》(朗读此首诗,读完后谈谈对这首的初步印象) 1、放录音(第一遍)。学生合上书本。静听。放完。 2、放录音(第二遍)。学生同时看书。 3、教师提问:课文读完了,我们感觉到什么了吗?这首诗美吗?是一种什么样的美? 归纳:我们感觉到这首诗很低沉、伤感,充满着愁绪和无奈。我们被这种感觉控制住了。心里难受吗?想去安慰一下诗人吗? 对。有难受感我们就基本上理解了这首诗,而且我们品质良好,有同情心。 这首诗很美。为什么让人难受的诗也美呢?我们还能举出曾让我们难受过,但又深深地被它打动过的人、事和作品吗?对。每个人都有这种体验。不只是让人愉悦的东西才美,让人

高一课文《雨巷》知识点归纳总结

高一课文《雨巷》知识点归纳总结 部分高一学生在学习语文课文《雨巷》不知道难点和重点是什么,很难把知识点进行更好地归纳。以下是整理的高一课本雨巷知识点难点,希望可以分享给大家进行参考和借鉴。 1、《雨巷》在艺术上有何特色? 《雨巷》运用了象征的抒情手法。诗中那狭窄阴沉的雨巷,在雨巷中徘徊的独行者,以及那个像丁香一样结着愁怨的姑娘,都是象征性的意象。这些意象又共同构成了一种象征性的意境,含蓄地暗示出作者既迷惘感伤又有期待的情怀,并给人一种朦胧而又幽深的美感。 富于音乐性是《雨巷》的另一个突出的艺术特色。诗中运用了复沓、叠句、重唱等手法,造成了回环往复的旋律和婉转悦耳的乐感。因此叶圣陶先生称赞这首诗为中国新诗的音节开了一个新纪元。 2、《雨巷》在意象选用上的特点及好处是什么? 《雨巷》中应该说有三个主要意象:雨巷、我和姑娘,这三个表面上看似并不特别的意象事实上深藏着一种极为特殊的时空关系,不仅使整首诗所营造的情境显得模糊、虚幻、迷离,更使得对诗的意义的理解也有了含混复杂的多义性,三个意象具有某种程度上的一致性,它们统一于一个空间画面内,而且有着同样的情感底色:独自、彷徨的我、悠长、寂寥、颓圮的雨巷和哀怨、凄清、迷茫的姑娘共同构成了一个黯淡、低沉,迷离而幽长

的空间,给人们带来一种孤独、冷寂又带迷茫的情绪。这三个意象的空间关系又是动态的,三个意象在移动中彼此衬托相互呈现:移动是随着姑娘的飘过展开的,在这种轻缓的飘过中,姑娘展演着她的颜色、眼光、气味和姿态,雨巷也逐渐因为不断绵延的悠长、雨的哀曲和颓圮的篱墙变得更为具体,而我的期待和梦想、失望和迷茫随着姑娘的身影隐隐显显。这使雨巷内的空间关系同样也构成了一种回复,开始姑娘离我像梦一样遥远,然后她近了,我甚至闻到了她的芬芳,感受到她的惆怅,接着她又远了散了,这种回复的审美功能和音韵及语法上的完全一样,正是这种意象之间多重复杂的关系,以及由这些复杂关系带来的虚幻迷离的色彩,使得诗中的意象一下子超越了一般意象的具体形象和实际意旨,而具有了某种象征性。人们完全可以从不同角度生发出完全不同的对诗意的理解,如果从我的角度来看这首诗,这似乎是一个朦胧梦境的再现;如果从雨巷的角度去理解诗歌的意义,这又可理解为一种人生体验或感悟,一种孤寂仍在渴望、迷茫又有期待的人生况味;如从姑娘的视角探索,也是对一段逝去的爱的梦中回忆与追诉,总之,正因为诗人没有把诗的意义限定在一个层面上,我们从中领会的东西才更多了。 高一语文学习资料相关文章: 1.学习资料库 2.高一学习提高学习效率十大方法 3.高一的学习要有计划

高一人教版语文必修一《雨巷》重难点解析

高一人教版语文必修一《雨巷》重难点解析 1、《雨巷》在艺术上有何特色? 《雨巷》运用了象征的抒情手法。诗中那狭窄阴沉的雨巷,在雨巷中徘徊的独行者,以及那个像丁香一样结着愁怨的姑娘,都是象征性的意象。这些意象又共同构成了一种象征性的意境,含蓄地暗示出作者既迷惘感伤又有期待的情怀,并给人一种朦胧而又幽深的美感。 富于音乐性是《雨巷》的另一个突出的艺术特色。诗中运用了复沓、叠句、重唱等手法,造成了回环往复的旋律和婉转悦耳的乐感。因此叶圣陶先生称赞这首诗为中国新诗的音节开了一个“新纪元”。 2、《雨巷》在意象选用上的特点及好处是什么? 《雨巷》中应该说有三个主要意象:“雨巷”、“我”和姑娘,这三个表面上看似并不特别的意象事实上深藏着一种极为特殊的时空关系,不仅使整首诗所营造的情境显得模糊、虚幻、迷离,更使得对诗的意义的理解也有了含混复杂的多义性,三个意象具有某种程度上的一致性,它们统一于一个空间画面内,而且有着同样的情感底色:“独自”、“彷徨”的“我”、“悠长”、“寂寥”、“颓圮”的“雨巷”和“哀怨”、“凄清”、“迷茫”的“姑娘”共同构成了一个黯淡、低沉,迷离而幽长的空间,给人们带来一种孤独、冷寂又带迷茫的情绪。这三个意象的空间关系又是动态的,三个意象在移动中彼此衬托相互呈现:移动是随着“姑娘”的“飘过”展开的,在这种轻缓的“飘过”中,“姑娘”展演着她的颜色、眼光、气味和姿态,“雨巷”也逐渐因为不断绵延的“悠长”、“雨的哀曲”和“颓圮的篱墙”变得更为具体,而“我”的期待和梦想、失望和迷茫随着“姑娘”的身影隐隐显显。这使“雨巷”内的空间关系同样也构成了一种回复,开始“姑娘”离我像梦一样遥远,然后她近了,“我”甚至闻到了她的芬芳,感受到她的惆怅,接着她又远了散了,这种回复的审美功能和音韵及语法上的完全一样,正是这种意象之间多重复杂的关系,以及由这些复杂关系

高一语文必修一 雨巷解析

高一语文必修一《雨巷》重难点解析 1、《雨巷》在艺术上有何特色? 《雨巷》运用了象征的抒情手法。诗中那狭窄阴沉的雨巷,在雨巷中徘徊的独行者,以及那个像丁香一样结着愁怨的姑娘,都是象征性的意象。这些意象又共同构成了一种象征性的意境,含蓄地暗示出作者既迷惘感伤又有期待的情怀,并给人一种朦胧而又幽深的美感。 富于音乐性是《雨巷》的另一个突出的艺术特色。诗中运用了复沓、叠句、重唱等手法,造成了回环往复的旋律和婉转悦耳的乐感。因此叶圣陶先生称赞这首诗为中国新诗的音节开了一个“新纪元”。 2、《雨巷》在意象选用上的特点及好处是什么? 《雨巷》中应该说有三个主要意象:“雨巷”、“我”和姑娘,这三个表面上看似并不特别的意象事实上深藏着一种极为特殊的时空关系,不仅使整首诗所营造的情境显得模糊、虚幻、迷离,更使得对诗的意义的理解也有了含混复杂的多义性,三个意象具有某种程度上的一致性,它们统一于一个空间画面内,而且有着同样的情感底色:“独自”、“彷徨”的“我”、“悠长”、“寂寥”、“颓圮”的“雨巷”和“哀怨”、“凄清”、“迷茫”的“姑娘”共同构成了一个黯淡、低沉,迷离而幽长的空间,给人们带来一种孤独、冷寂又带迷茫的情绪。这三个意象的空间关系又是动态的,三个意象在移动中彼此衬托相互呈现:移动是随着“姑娘”的“飘过”展开的,在这种轻缓的“飘过”中,“姑娘”展演着她的颜色、眼光、气味和姿态,“雨巷”也逐渐因为不断绵延的“悠长”、“雨的哀曲”和“颓圮的篱墙”变得更为具体,而“我”的期待和梦想、失望和迷茫随着“姑娘”的身影隐隐显显。这使“雨巷”内的空间关系同样也构成了一种回复,开始“姑娘”离我像梦一样遥远,然后她近了,“我”甚至闻到了她的芬芳,感受到她的惆怅,接着她又远了散了,这种回复的审美功能和音韵及语法上的完全一样,正是这种意象之间多重复杂的关系,以及由这些复杂关系带来的虚幻迷离的色彩,使得诗中的意象一下子超越了一般意象的具体形象和实际意旨,而具有了某种象征性。人们完全可以从不同角度生发出完全不同的对诗意的理解,如果从“我”的角度来看这首诗,这似乎是一个朦胧梦境的再现;如果从“雨巷”的角度去理解诗歌的意义,这又可理解为“一种人生体验或感悟,一种孤寂仍在渴望、迷茫又有期待的人生况味;如从“姑娘”的视角探索,也是对一段逝去的爱的梦中回忆与追诉,总之,正因为诗人没有把诗的意义限定在一个层面上,我们从中领会的东西才更多了。

苏教版高中语文必修一 第1专题 《雨巷》一诗的象征意蕴

《雨巷》一诗的象征意蕴 孟露 《雨巷》是戴望舒的成名之作,戴望舒因此得到了“雨巷诗人”的称号。这首诗彷徨在江南的悠长的雨巷,等待着一位较好的姑娘,也许是这位姑娘的家就在雨巷的尽头,也许是她回家时必然要穿过这条小巷,冬去春来,日复一日,“我”又穿行在小巷之中了,除了春雨打在油纸伞上的声音之外,雨巷是显得那样的寂寥、凄清,更触人愁的是“我”希望逢着的这样姑娘又偏偏结着愁怨,她家的篱墙颓圮了,莫非她也受到了命运的打击?惆怅、妩媚动人,显得高洁而孤傲,诗人拿丁香来比喻姑娘显然寓有深意。我国古诗里有好些吟咏丁香的名句:“丁香空结雨中愁”,“丁香体柔弱,乱结枝犹坠”,“芭蕉不展丁香结,同向春风各自愁”,等等。丁香开花在仲春时节,诗人们对着丁香往往伤春,说丁香是愁品。丁香花白色或紫色,颜色都不轻佻,常常赢得洁身自好的诗人的青睐。总之,丁香是美丽、高洁、愁怨三位一体的象征,不过丁香姣好,却又容易凋谢。丁香一样的姑娘,即做着脆弱的梦的姑娘,她的愁怨恐怕也少不了吧?在“我”的长久的期待中,姑娘终于来了:“她默默地走近”,“像我一样”——看来两颗心灵已经接近于互相理解了,然而又终于从身边飘然而过,令“我”失望,“又投出太息一般的眼光”,两人的距离又重新拉开。这两位彷徨者都得了同一种抑郁病,因而同病相怜;然而又正因为病症相同,不可能互相拯救,只得分手。他们就是这样既彷徨,又在彷徨中追求着,追求着…… 从诗的更深的象征性意蕴看,这首诗中的姑娘形象其实就是诗人的理想。他的仿徨求索,就是为了寻找姑娘——理想。姑娘出现了,但是她的步履,她的颜色,连同她的太息与惆怅,莫不带有可望而不可即——执著追求但又无法把握的象征意味。诗人就这样表达了他追求美好理想的信念是徒劳的那种孤苦心情。在《雨巷》里,姑娘的形象带有悲剧色彩;抒情主人公——游子的形象(孤独的游子形象贯穿在戴望舒的全部作品中)也带有悲剧色彩。他的追求是那样高洁,带着理想化的色彩,他所期待的姑娘,心灵是美丽的,外表是妩媚的。不过,这样的姑娘实在太难找到。因此,在理想主义的期望面前,他总是困惑的,怀有一种气质性的悲剧感。

《雨巷》导学案 (人教版高一必修一)

《雨巷》导学案 (人教版高一必修一) 学习目标: 1.分析理解本诗的中心意象和象征意味;能有感情的朗诵诗歌。 2.领悟作者的思想情感,感受诗歌的情境美。 3.通过诵读欣赏,增强对诗歌的分析能力。 学习重难点: 1.反复诵读体会诗歌营造的意境。 2.分析诗歌中心意象,体会诗人情感。 课前预习 一.知识链接: 《雨巷》最初发表在1928年《》上,引起很大反响,叶圣陶说《雨巷》“替新诗的音节开了一个新纪元”,戴望舒也因此诗获得“”的称号。他是中国新诗发展中“现代派”的代表诗人。 二.基础知识 1.注音并解释词语 彳亍踌躇寂寥 2.给下面加点字的注音 惆怅风流倜傥稠密丝绸彷徨惊惶婉转惋惜颓圮祭祀杞人忧天 三.诗歌的音乐性,主要表现在节奏和押韵上。反复朗

读全诗,把握好诗歌的节奏和押韵,投入自己的感情,比一 比看谁把这首诗朗诵得更好。 四.阅读课本第9页第四题下的诗词,并思考问题: “丁香”在这里被赋予了什么含义? 李商隐的《代赠》用“丁香结”也就是丁香的花蕾来象 征诗中女子的愁心,诗人用春风反衬丁香的愁;李璟把“丁香”与雨中的惆怅连在一起,用雨中的丁香作为人的愁心的 象征,诗人用迷离的细雨衬丁香的愁;王十朋把丁香人格化,用拟人的手法写出了丁香的淡雅、隐忍以及愁绪。总之,虽 然写法不同,但在古典诗词中,丁香与愁结下了不解之缘。 课内探究,合作讨论 1.同组交流,找出本诗的意象 这首诗的最大的特点是什么?作者为了能营造成这种朦 胧的意境采用了哪些意象(或者说是景物)?你能否能展开 想象勾勒一副“雨巷”中的图景? 明确:朦胧。整首诗都笼罩在朦胧的意境之中 明确:一共是6个,道具背景:雨巷、油纸伞、丁香、 篱墙(景物) 人物形象:我、姑娘 第一个是油纸伞。这是件真实的雨具,作者并没有做过 多具体的描写。给读者以想象的空间。这样写的好处是一方 面免得喧宾夺主,落俗套。另一方面又留下了雨打油伞的迷