微电子发展历程及展望

微电子发展历程及展望

摘要:电子科学与技术是现代应用科学的重要组成部分,也是实现信息技术的基础。而随着人类步入信息社会,电子科学与技术及其应用也自然成为了信息社会的基石与核心。文章综合概述了电子科学与技术的发展历程,其涉及的知识以及研究内容,探讨了它如今面临的问题、机遇和挑战,并给出了可能的解决思路。

关键词:电子科学与技术;集成电路;科学发展史

Development of Electronic Science and Technology

Abstract :Electronic science and technology is an important part of modern applied science and the basis of information technology. As human beings step into the information society, electronic science and technology and its application naturally become the cornerstone and core of the information society. This paper gives a comprehensive overview of the development of electronic science and technology, its knowledge and research content, discusses the problems, opportunities and challenges it faces today, and gives possible solutions.

Keywords :Electronic science and technology; integrated circuits; history of science

1引言:

集成电路和软件是信息社会经济发展的基石和核心。正如美国工程技术界评出20世纪世界20项最伟大工程技术成就中第五项电子技术时提到,“从真空管到半导体、集成电路,已成为当代各行各业智能工作的基石。”1945年,当世界上第一台电子计算机ENIAC问世,但它俨然是一个庞然大物,占地150m2,重30t,耗电140kW,而且价格昂贵,花费了40万美元,但运算速度仅5000次/秒,存储容量只有千位,而且性能还不可靠,平均稳定时间才几分钟。试设想,这样的计算机能进入办公室、家庭、甚至个人携带吗?然而,在今天,一台体积仅为笔记本大小的电脑其运

算速度为每秒数亿次,重量不足两公斤,可以稳定、高可靠性地工作数十年,而成本仅为千美元量级。而这正是在电子科学与技术及其应用的推动下,以计算机为基础的信息技术才能取得如此巨大的成就,使得人类社会在21世纪成为信息的社会。同时给经济繁荣、社会进步和国家安全等方面带来了巨大成功,而且彻底改变了人们的生产、生活和思维方式。

2电子科学与技术的发展历史

电子科学与技术按基本电子器件可分为三个阶段:电子管阶段,半导体分立元件阶段,集成电路阶段。

2.1电子管阶段

电子管阶段是现代电子科学与技术的早期应用阶段,约从20世纪初开始一直到20世纪60年代,跨度近半世纪。这个阶段的基本电子元器件是真空电子管(简称电子管),核心器件是电子管以及机电式器件(如继电器、变压器、磁放大器等)。电子管最初在1904年由英国伦敦大学电工学教授弗莱明(SJ ·A· F · leming 1849~1945)研制出。电子管利用电场对真空中的控制栅极注入电子调制信号,并在阳极获得对信号放大或反馈振荡后的不同参数信号,是一种最早期的电信号放大器件。电子管的问世,推动了无线电电子学的蓬勃发展,除应用于电话放大器、海上和空中通讯外,也广泛渗透到家庭娱乐领域,将新闻、教育节目、文艺和音乐播送到千家万户,推动了人类社会向信息社会过度。但电子管同时缺点明显,它十分笨重,能耗大、寿命短、噪声大,制造工艺也十分复杂,科学家们开始集中精力研制能取代电子管的固体元器件。而这一替代品就是晶体管。

2.2半导体分立元件阶段

半导体分立元件阶段是现代电子科学与技术得到迅速发展的阶段。这一阶段的基本电子元器件是半导体元器件,以晶体管为主要代表。晶体管最早由美国贝尔实验室的肖克利、巴丁和布拉顿在1947年12月研制成功。晶体管克服了电子管元器件体积大、效率低、对环境要求比较高、使用不便等缺点,使电子系统技术性能大幅度提高,体积大为缩小,消耗的功率也迅速减少,系统效率得到了很大提高。晶体管问世之后,由于其广泛的用途而被迅速投入工业生产。当时美国的晶体管生

产基地主要集中于加州圣克拉拉周围的“硅谷”和德州达拉斯附近的“硅原”。

2.3集成电路阶段

随着电子装备复杂性的提高,连线和焊接点大大增加,不仅使电路系统体积太大,而且可靠性很差。出于对电子装备可靠性和小型化的要求,人们就着手研究“集成”。美国TI公司的J.S.Kilby认为有可能将这些元件同时“在位”制备在一起,并用互连形成电路,终于在1958年9月12日在实验室实现了第一个集成电路震荡器的演示实验,标志着集成电路的诞生。

图一第一块集成集成电路

集成电路的发明,是电子技术发展的重要里程碑。它把一个完整的电子系统集成在一个芯片中,构成片上系统(System on a Chip,SoC),使得电子系统的体积和功率损耗进一步缩小,进一步扩大了电子技术的应用范围。集成电路经历了小规模(SSI),中规模(MSI)、大规模(LSI),超大规模(VLSI),甚大规模(ULSI集成电路几个阶段。集成电路的发明为人类开创了微电子时代的新纪元。

集成电路首先被应用于航天和军事。1969年美国阿波罗11号登月成功和上世纪90年代两次海湾战争中“芯片打败钢铁”(即当时美国用高端芯片装备的巡航导弹击败了伊拉克的坦克、大炮)是集成电路应用于航天和军事最成功的事例。

成电路自发明以来四十年间,集成电路芯片的集成度每三年提高4倍,而加工特征尺寸缩小2倍。这就是由Intel公司创始人之一的Gordon E. Moore博士1965年总结的规律,被称为摩尔定律【1】。

1971年1月,英特尔公司制造出了一个能实际使用的微处理器“4004”芯片,它是世界上第一台真正的微处理器【2】。1980年IBM研制出第一代商用化PC,把世界推进到PC时代。又仅仅经过十几年的时间,世界上近20亿台PC互相联网,形

成了“互联网”,整个地球变成了“地球村”。

从上世纪70年代起,日本一直致力于消费类集成电路的发展。随着世界数字技术取代模拟技术,数字化消费类集成电路蓬勃发展至今。集成电路渗透到生活的每个角落,“芯片”成为人们生活不可分割的内容【3】。

3涉及知识及研究内容

电子科学与技术是一级学科的名称,下设物理电子学、电路与系统、微电子学与固体电子学、电磁场与微波技术四个二级学科。以电子器件及其系统应用为核心,重视器件与系统的交叉与融合,因此综合性较强。涉及数学,物理学,固体物理学,半导体物理学,量子力学等基础学科。以及电路分析,信号与系统,电磁场与电磁波,模拟电子技术,数字电子技术,数字信号处理技术,集成电路设计基础,器件与集成电路制造工艺,集成电路建模技术等技术基础。

电子科学与技术涉及的领域十分广泛、产业规模巨大。以其分支微电子为例,主要涉及研究集成电路的设计、制造、封装相关的技术与工艺。由于实现信息化的网络、计算机和各种电子设备的基础是集成电路,所以微电子技术相关行业除了集成电路行业和半导体制造行业外,还涉及计算机及其外设、家用电器及民用电子产品、通讯器材、工业自动化设备、国防军事、医疗仪器等。光电子、物理电子等其它分支涉及的产业也较广泛【4】。

4集成电路面临的问题

4.1国际上面临的问题

集成电路技术发展现在对物理学基础理论提出了挑战,同时也对物理学研究提出了新的、更高的要求。随着器件特征尺寸的不断缩小,特别是在进入到纳米尺度的范围后,集成电路技术的这种一维发展模式面临着一系列物理限制的挑战。

4.1.1基本物理规律的限制

集成电路技术进一步发展遇到了很多物理障碍,如费米钉扎、库伦阻塞、量子隧穿、杂质涨落、自旋输运等,需用介观物理和基于量子化的处理方法来解决.随着器件特征尺寸缩小,量子效应变得显著,这些传统的微电子学理论需要利用量子力学理论对其进行改造。虽然在微观的原子尺度上,量子力学方法已建立起了一套完

备的分析计算方法,但由于涉及极大的运算量和存储量,实际很难应用到多电子系统的固态电子学,因此,亟需发展一种全新的方法,这需要微电子学家和物理学家通力合作【5】。

4.1.2材料方面的限制

主要是传统的微电子材料如硅衬底材料、二氧化硅绝缘材料、多晶硅及其硅化物和金属导电材料等无法满足集成电路技术进一步发展的需要。为了解决这方面的限制问题,需要引入一些新的材料到集成电路技术中来。

4.1.3技术方面的限制

传统的集成电路工艺技术,如光学光刻工艺、离子注入工艺等将接近其物理极限,无法满足器件进一步缩小的制备需要。解决该限制的途径是寻找新的工艺方法和途径。

4.1.4系统方面的限制

系统方面的限制包括互连延迟的限制、系统散热问题的限制等。随着器件尺寸的缩小和集成密度的增加,互连引线的横截面越来越小,使得电阻值增高,互连引线占的面积增加,互连引线的时延问题成为制约集成电路或集成系统性能进一步提高的主要因素。问题的真正解决,还需要采用新的互连模式,如采用光互连模式。同时,随着集成度的提高,集成在芯片上的晶体管数越来越多,电路系统的散热问题变得日益严重【6】。

4.2国内面临的问题

中国大陆集成电路产业起步晚,且过去长期采取技术引进、模仿为主导的追赶策略,因而总体仍处于跟随者和学习者的角色,整体水平与世界先进水平存在较大差距。2015年我国集成电路市场需求为1040亿美元,自产集成电路规模为132亿美元,自给率仅为12.7%。到2020年,尽管我国集成电路产业又有更大发展,但集成电路的自给率也仅能达到18.5%【7】。

4.2.1技术水平有差距,高端芯片依赖进口

目前国内部分芯片设计水平与国外基本同步,但产品相对单一,主要为通讯芯

片。而其他很多种类的高端芯片则几乎都为进口。在先进工艺方面,三星、台积电、英特尔在先进工艺上取得较快进展,现已量产7纳米芯片,并开始向5纳米挺进,而中国则刚实现14纳米芯片的量产【8】。在封测技术我国接近国际先进水平,但仍存在一定差距【9】。

4.2.2技术研发投入不足

除了国家科技重大专项外,国家其他科技计划基本上没有集成电路相关的项目和经费投入。2008年启动的“核心电子器件、高端通用芯片及基础软件产品”及“极大规模集成电路装备及成套工艺”两个国家科技重大专项平均每年在集成电路领域的研发投入不过40~50亿元,不及Intel一家研发费用的5.2%~7.7%。集成电路制造厂的平均研发投入低于其销售收入的12%;设计企业的研发投入比例也低于15%;封测企业的平均研发投入就更低。综上所述,全国每年用于集成电路研发总投入约45亿美元,即少于300亿元人民币,仅占全行业销售额的6.7%,不到Intel公司一家年研发投入的50%。

4.2.3人才团队严重短缺

集成电路是资金密集、技术密集和人才密集的产业。人才作为第一资源,是集成电路领域的核心和关键。目前,我国集成电路产业的从业人员总数不到30万人,按照2020年全产业销售10000亿元人民币,人均产值140万元计算,需要70万人的规模。因此,目前的人员数量缺口极大【10】。

5可能的解决思路

5.1国际上问题的解决思路

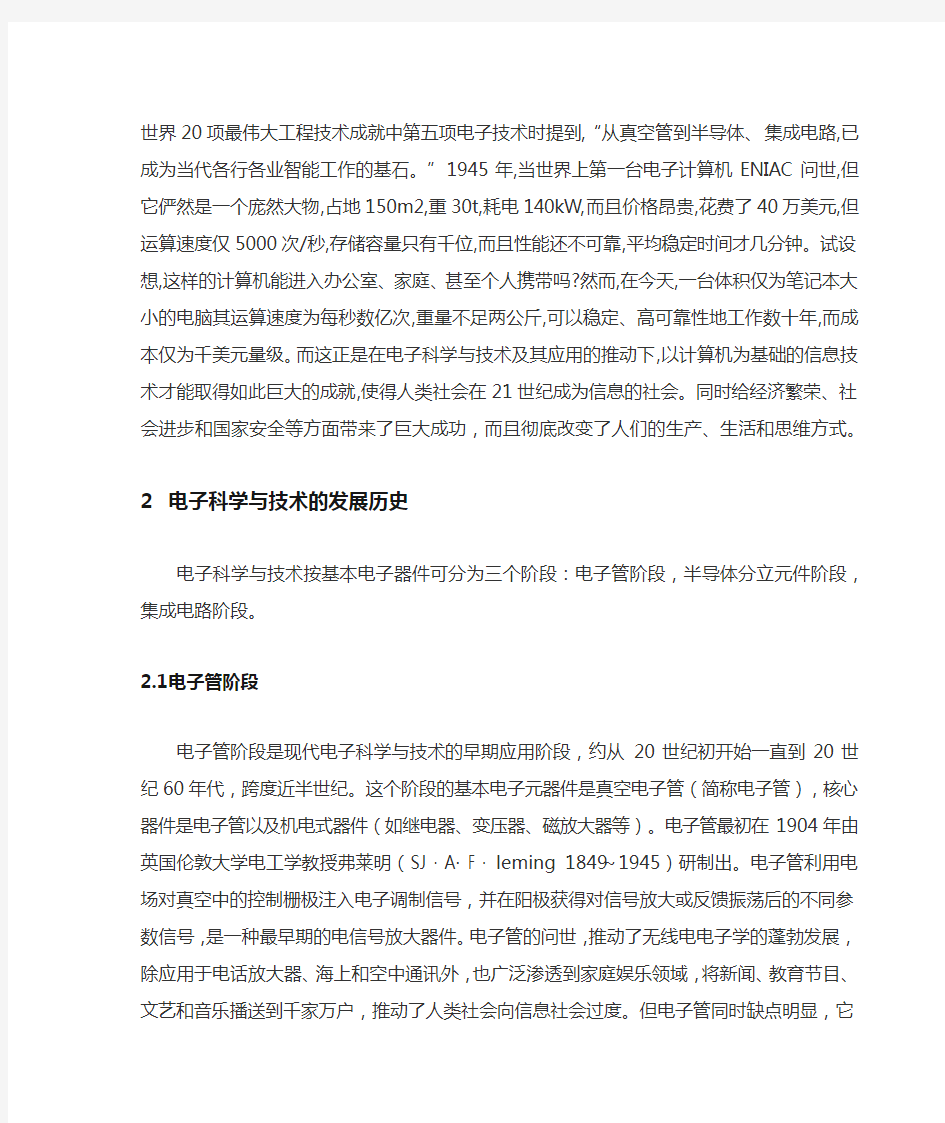

如何突破集成电路的物理限制并满足节能社会的需求,目前在进行的有3条技术途径

5.1.1More Moore

继续走scaling down之路,将与数字有关的内容集成在单一芯片上,成为芯片系统(SoC, system on chip ),但16~14nm之后的大生产工艺尚不明朗,还正在摸索之

中。

5.1.2More than Moore

采取系统封装( SiP , system in package)的方法将非数字的内容,如模拟电路、射频电路、高压和功率电路、传感器乃至生物芯片全部集成在一起,形成功能更全、性能更优、价值更高的电子系统;

5.1.3Beyond Moore

即采用自下而上(bottom up)的方法或采用新的材料创建新的器件结构,如量子器件(单电子器件、自旋器件、磁通量器件等)和基于自组装的原子和分子器件(石墨烯、碳纳米管、纳米线等),也有可能随着物理、数学、化学、生物等新发现和技术突破,另辟蹊径,建立新形态的信息科学技术及其产业.预计集成电路技术在21世纪30年代,上述技术途径在相互碰撞的火花中会产生革命性的突破【11】。

图二后摩尔时代集成电路技术发展方向

5.2国内问题的解决思路

5.2.1推动并购重组,加快形成龙头企业优势

近年来,全球主要集成电路装备企业不断加快并购重组步伐,进一步提升产业积聚度和竞争力。我国要在这种全球竞争态势下站稳脚跟,持续提升竞争力,需要形成能参与全球竞争的龙头企业,需要在现在产业基础上,加快推动企业合并和重组。

5.2.2强化科技布局,重点支持合作研发

近年来,我国集成电路工艺与装备过多依赖于国家重大专项的支持。但对于具有基础优势、代表核心竞争力,又面临严峻挑战的集成电路装备产业,我国需要在系统制定前瞻性产业发展战略和技术创进一步强化政府引导,加大科技研发投入,整合资源优势,重点支持合作研发计划,可联合国际力量和终端用户、依托企业创新平台、在创新平台机制或者引入国际合作资源配置的合作网络方面给与支持,以形成技术创新合力、提升技术创新实力和效率。

5.2.3加强布局光刻机光学系统研发领域,追赶国际先进水平

光刻机是集成电路装备中最关键的设备,其价值也是整个集成电路装备价值链中最高的一种,占整个装备价值链的30%~40%。针对目前我国国家科技计划对于光刻机光学系统领域的支持还不够的现状,应充分发挥自身优势条件,加强布局这一领域的科技研发项目,在政府引导下,通过整合上下游科技资源,形成合力进行技术攻关,加快提升自主技术水平,追赶国际先进水平【12】。

6小结

电子科学与技术充二十世纪初开始发端,历经几个时期,在二十世纪后叶迎来飞速发展,为世界带来了翻天覆地的变化,使我们步入了信息时代。随着研究的深入,集成电路在许多领域都遇到了难以突破的瓶颈。但集成电路还可以与其它学科、技术结合,形成新的方向、新的学科或专业,不断改变着传统专业分工的格局[13]。回眸近50年来世界电子信息新兴技术和新兴产业发展的历史,可以得出一个共同的结论:集成电路是当代电子信息技术的核心和基础,集成电路产业是一个国家(或地区)国民经济和社会发展的战略性、基础性和先导性产业。而我国集成电路产业起步较慢,在多方面落后于西方国家,但国家近几年逐渐重视,投入资金也是逐年提高。可以相信,在不远的将来,我国的集成电路技术水平必将达到国际领先水平。

参考文献

[1]冯亚林,张蜀平.集成电路的现状及其发展趋势[J].微电子学,2006(02):173-176.

[2]周江迪,段永熙,张伟.电子科学技术发展综述[J].电子科技,2017,30(03):189-190

[3]王龙兴.集成电路的过去、现在和将来(一)世界集成电路的发展历史[J].集成电路

应用,2014(01):36-40.

[4]沈为民,孙一翎,杨凯,楼俊.“电子科学与技术”多样性人才培养[J].电气电子教

学学报,2009,31(S1):66-68+72.

[5]王红.集成电路技术发展动态[J].微电子学,2007(04):515-522+542.

[6]陈飚.集成电路技术的发展[J].微处理机,2011,32(03):1-5+9.

[7]王龙兴.2018年我国集成电路产业发展的展望[J].集成电路应用,2018,35(02):6-

9.

[8]迎九.全球及中国集成电路产业的市场动向[J].电子产品世界,2018,25(05):3-

9+12.

[9]刘雯,马晓辉,刘武.中国大陆集成电路产业发展态势与建议[J].中国软科

学,2015(11):186-192.

[10]魏少军.2017年中国集成电路产业现状分析[J].集成电路应用,2017,34(04):6-11.

[11]王阳元,王永文.微纳电子学科/产业发展历史及规律[J].中国科学:信息科

学,2012,42(12):1485-1508.

[12]傅翠晓,全利平.集成电路装备产业的全球竞争格局与我国竞争态势分析[J].世界

科技研究与发展,2017,39(06):497-502.

[13]王阳元,张兴.面向21世纪的微电子技术[J].世界科技研究与发展,1999(04):4-11.

中国科技发展历程

中国科技发展历程 古代中国——科学技术成就辉煌 中华民族的科技活动有着悠久的历史,曾经为人类发展作出过巨大的贡献,并且在16世纪中期以前一直处于世界科技舞台的中心。早在距今3300多年以前的甲骨文中就有有关日食的记载。距今2500年以前的战国时期问世的《考工记》准确地记载了六种不同成份的铜锡合金及其不同用途。公元1世纪初期的西汉时期,中国人发明了造纸术,公元105年左右中国科学家蔡伦又改进和提高了造纸技术,从而使造纸技术在中国迅速推广开来。公元3世纪左右,中国人发明了瓷器,这一技术在11世纪传到波斯,由那里经阿拉伯于1470年左右传到意大利以及整个欧洲。到唐朝,中国科学家发明了火药,并在公元9世纪首次将其用于战争之中。在11世纪中期的宋朝,中国科学家发明的指南针和活字印刷技术得到了广泛的应用。15世纪中期,中国医学家时珍所著的《本草纲目》成为中国古代医学发展的集大成者。到此时为止,中国古代科学的发展达到了顶峰时期,四大发明已经先后登上了历史舞台。著名英国科学家约瑟博士认为,中国“在3世纪到13世纪之间保持一个西方所望尘莫及的科学知识水平”,现代西方世界所应用的许多发明都来自中国,中国是一个发明的国度。 由于从明代14世纪60年代末始以来,中国对外长期实行“闭关锁国”政策,影响了近代科学技术在中国的传播和发展,并使之处于相对停滞状态。 与此同时,欧洲成为现代科学的发源地,生产力突飞猛进,科学技

术获得迅速进展。中国逐渐拉大了与世界先进国家的距离。 近现代中国——科技发展历经曲折 在近代历史上,积贫积弱的中国不仅在科技发展上乏善可,而且自1840年鸦片战争以后还逐步沦为半殖民地半封建的国家。一个有着光辉灿烂历史的文明古国就这样退出了世界科技舞台。 19世纪中叶,一批向西方寻求救国真理的中国先行者,倡导科学救国、教育救国,主学习西方的先进科学技术。 于是中国开始有了出国求学者。1847年,来自香山南屏镇的容闳来到美国,3年后,他考入耶鲁大学。1854年,他又以优异的成绩从这所大学毕业,成为历史上毕业于美国大学的第一位中国人。1872年至1875年,清朝政府先后派出四批共120名青少年到美国留学。1905年,中国废除了科举制度,清政府举行了第一次归国留学生考试。这些归国人员为引进西方的先进科学技术发挥了一定的作用。 1911年10月10日,在武昌爆发了辛亥革命。在革命先行者领导下,终于推翻了延续两千多年的封建专制帝制,中国走向。 是近代中国主科学救国的先驱。但是,20世纪前叶的中国,动荡不安,科学技术事业发展的物质条件极差,所以发展依然很缓慢。 第一次世界大战结束后,为反对“巴黎和会”上帝国主义列强强加给中国的不平等条约,1919年5月4日,中国爆发了伟大的爱国救亡运动,即“五四运动”。“五四运动”提倡与科学,为中国近代科学的诞生扫清了道路。当时的留美学生元任、任鸿隽、铨、胡适等在美国发起组织了中国科

微电子导论论文--发展及历史

中国微电子技术发展现状及发展趋势 论文概要: 介绍了中国微电子技术的发展现状,并阐述对微电子技术发展趋势的展望。针对日前世界局势紧张,战争不断的状况,本文在最后浅析了微电子技术在未来轻兵器上的应用。 一.我国微电子技术发展状况 1956年7月,国务院科学专业化规划委员会正式成立,组织数百各科学家和技术专家编制了十二年(1965—1967年)科学技术远景规划,这个著名的《十二年规划》中,明确地把发展计算机技术、半导体技术、无线电电子学、自动化和遥感技术放到战略的重点上,我国半导体晶体管是1957年研制成功的,1960年开始形成生产;集成电路始于1962年,于1968年形成生产;大规模集成电路始于70年代初,80年代初形成生产。但是,同世界先进水平相比较,我们还存在较大的差距。在生产规模上,目前我国集成电路工业还没有实现高技术、低价格的工业化大生产,而国外的发展却很快,美国IBM 公司在日本的野洲工厂生产64K动态存贮器,1983年秋正式投产后,每日处理硅片几万片,月产量为上百万块电路,生产设备投资约8000万美元。日本三菱电机公司于1981年2月开始动土兴建工厂,1984年投产,计划生产64K动态存贮器,月产300万块,总投资约为1.2亿美元。 此外,在美国和日本,把半导体研究成果形成工业化生产的周期也比较短。在美国和日本,出现晶体观后,形成工业生产能力是3年;出现集成电路后形成工业生产能力是1—3年;出现大规模集成电路后形成工业生产能力是1—2年;出现超大规模集成电路后形成工业生产能力是4年。我国半导体集成电路工业长期以来也是停留在手工业和实验室的生产方式上。近几年引进了一些生产线,个别单位才开始有些改观,但与国外的差距还是相当大的。 从产品的产值和产量方面来看,目前,全世界半导体与微电子市场为美国和日本所垄断。这两国集成电路的产量约占体世界产量的百分之九十,早期是美国独占市场,而日本后起直追。1975年美国的半导体与集成电路的产值是66亿美元,分离器件产量为110多亿只,集成路为50多亿块;日本的半导体与集成电路的产值是30亿美元,分离器件产量为122亿只,集成电路为17亿块。1982年美国的半导体与集成电路的产值为75美元,分离器件产量为260多亿只,集成电路为90多亿块;日本的半导体与集成电路的产值为38亿美元,分离器件产量300多亿只,集成电路40多亿块。我国集成电路自1976年至1982年,产量一直在1200万块至3000万块之间波动,没有大幅度的提高,1982年我国半导体与集成电路的产值是0.75亿美元,产量为1313万块,相当于美国1965年和日本1968年的水平。(1965年美国的半导体与集成电路的产值是0.79亿美元,产量为950万块;1968年日本的半导体与集成电路的产值为0.47亿美元,产量为1988万块)。 在价格、成本、劳动生产率、成品率等方面,差距比几十倍还大得多,并且我国小规模集成电路的成品率比国外低1—3倍;中规模集成电路的成品率比国外低3—7倍。目前中、小规模集成电路成品率比日本1969年的水平还低。从经济效益和原材料消耗方面考虑,国外一般认为,进入工业生产的中、小规模集成电路成品率不应低于50%,大规模集成电路成品率不应低于30%。我国集成电路成品率的进一步提高,已迫在眉睫,这是使我国集成电路降低成本,进入工业化大生产、提高企业经济效益带有根本性的一环。从价格上来看,集成电路价格是当前我国集成电路工业中的重大问题,产品优质价廉,市场才有立足之地。我国半导体集成电路价格,长期以来,降价较缓慢,近两三年来,集成电路的平均价格为每块10元左右,这种价格水平均相当于美国和日本1965

微电子技术的发展历史与前景展望

微电子技术的发展历史与前景展望 姓名:张海洋班级:12电本一学号:1250720044 摘要:微电子是影响一个国家发展的重要因素,在国家的经济发展中占有举 足轻重的地位,本文简要介绍微电子的发展史,并且从光刻技术、氧化和扩散技术、多层布线技术和电容器材料技术等技术对微电子技术做前景展望。 关键词:微电子晶体管集成电路半导体。 微电子学是研究在固体(主要是半导体)材料上构成的微小型化电路、电路及系统的电子学分支,它主要研究电子或粒子在固体材料中的运动规律及其应用,并利用它实现信号处理功能的科学,以实现电路的系统和集成为目的,实用性强。微电子产业是基础性产业,是信息产业的核心技术,它之所以发展得如此之快,除了技术本身对国民经济的巨大贡献之外,还与它极强的渗透性有关。 微电子学兴起在现代,在1883年,爱迪生把一根钢丝电极封入灯泡,靠近灯丝,发现碳丝加热后,铜丝上有微弱的电流通过,这就是所谓的“爱迪生效应”。电子的发现,证实“爱迪生效应”是热电子发射效应。 英国另一位科学家弗莱明首先看到了它的实用价值,1904年,他进一步发现,有热电极和冷电极两个电极的真空管,对于从空气中传来的交变无线电波具有“检波器”的作用,他把这种管子称为“热离子管”,并在英国取得了专利。这就是“二极真空电子管”。自此,晶体管就有了一个雏形。 在1947年,临近圣诞节的时候,在贝尔实验室内,一个半导体材料与一个弯支架被堆放在了一起,世界上第一个晶体管就诞生了,由于晶体管有着比电子管更好的性能,所以在此后的10年内,晶体管飞速发展。 1958年,德州仪器的工程师Jack Kilby将三种电子元件结合到一片小小的硅片上,制出了世界上第一个集成电路(IC)。到1959年,就有人尝试着使用硅来制造集成电路,这个时期,实用硅平面IC制造飞速发展.。 第二年,也是在贝尔实验室,D. Kahng和Martin Atalla发明了MOSFET,因为MOSFET制造成本低廉与使用面积较小、高整合度的特点,集成电路可以变得很小。至此,微电子学已经发展到了一定的高度。 然后就是在1965年,摩尔对集成电路做出了一个大胆的预测:集成电路的芯片集成度将以四年翻两番,而成本却成比例的递减。在当时,这种预测看起来是不可思议,但是现在事实证明,摩尔的预测诗完全正确的。 接下来,就是Intel制造出了一系列的CPU芯片,将我们完全的带入了信息时代。 由上面我们可以看出,微电子技术是当代发展最快的技术之一,是电子信息产业的基础和心脏。时至今日,微电子技术变得更加重要,无论是在航天航空技术、遥测传感技术、通讯技术、计算机技术、网络技术或家用电器产业,都离不开微电子技术的发展。甚至是在现代战争中,微电子技术也是随处可见。在我国,已经把电子信息产业列为国民经济的支拄性产业,微电子信息技术在我国也正受到越来越多的关注,其重要性也不言而喻,如今,微电子技术已成为衡量一个国家科学技术进步和综合国力的重要标志,微电子科学技术的发展水平和产业规模是一个国家经济实力的重要标志。

“回眸历史 展望未来”践行梦想 砥砺前行

“回眸历史展望未来”投稿作品 践行梦想砥砺前行 最美的风景既是在曾经,也是在将来,有一种相遇,既是在路上,也是在心里。回眸历史,我们备受鼓舞,展望未来,我们激情昂扬。 如果说每一次遇见都是一次美丽的邂逅,每一次相识都是一次知心的交谈,每一次的尝试都是一次完美的等待,那么我愿意将我所有的青春年华投入在你的怀抱。“当立心做大事,不立心做大官”,怀揣这样的梦想我们已经走在了前行的路上。今年是井冈山革命根据地创建90周年,秋收起义90周年,南昌起义建军90周年。中国共产党90年的辉煌,从浙江南湖上的一叶轻舟起程,闯过惊涛骇浪,驶过激流险滩,剥开了黑暗,为960平方米上的中国人带来了希望和光明。党的正确领导及其从中国实际出发的革命实践使井冈山的“星星之火”终成“燎原”之势。秋收起义“农村包围城市,武装夺取政权”的革命道路改变了中国历史发展的进程,真正具有全国意义。八一南昌起义“勇于探索,开拓创新”的精神和“八一”建军节的形成使中国有了属于自己的武装力量。 现如今,江西经济、政治、社会的巨大发展成就,广大党员干部与我们一起说着美丽的期盼,一起奔跑在草地上,自由自在,无拘无束,对我们的未来充满了憧憬。江西全面建成小康社会的决策以及建设良好精神风貌的部署正在逐步实现着。江西广大干部群众们时刻牢记党的根本宗旨,积极作为、建功立业,带头学习提高、带头争创佳绩、带头服务群众、带头遵纪守法、带头弘扬正气,传承了先辈的红

色基因,开创了江西发展的新气象。我省不仅在物质文明建设方面取得巨大成就,同样在精神文明建设方面也成绩显著,全省的科技、教育、文化、卫生、体育、社会保障上都有着质的飞跃。科技方面,我省积极建设科研机构,吸纳高学历技术人才,推动了科技成果转化;教育方面,我省健全了以九年义务教育为基础、以高等教育为龙头、职业教育和成人教育共同发展的现代国民教育体系;文化方面,我省百花齐放,百家争鸣,涌现各种形式的文化机构,在文艺创作、新闻出版、广播电影电视等文化事业上有了重大突破;在卫生方面,我省大力普及了卫生事业,提高了医疗技术水平,加强了公共卫生设施建设,改善了城乡医疗卫生条件,使居民医疗得到保障;在体育方面,我省修建了现代化的体育馆,建立了体育科研所、运动学校,提倡全民健身促进了体育事业的发展;在社会保障上,我省完善了社会保险、社会救济、社会福利、社会优抚制度,全面做好为人民服务工作。现今的江西,是发展中的江西,是进步中的江西。在党和国家的正确领导下,相信在今后江西定将更加繁荣,更加富裕。 在光阴的转角处与梦想相逢,纵使光阴会老去,我们的未来激情依旧。约时光对酌,与你淡品春秋,诉说一纸情怀。相约轮回的中国人,让我们怀揣着同样繁荣富强的梦想,一同奋发向上,奔赴更美好地明天!

中国科技发展史

关于中国科技发展史的文章 1."弘扬民族精神,爱我锦绣中华"这句话几乎全国人民都知道,但又多少人能做到呢?我国 是世界文明古国之一,从"人文出祖_黄帝,到尧舜禹的克己爱民,孝敬父母等精神一直延续 到现在.我们每次在外国人面前说自己是炎黄子孙,不由得感到自豪起来,滔滔不绝的说着 祖先们的那些精神,说什么要向他们学习,可是谁又做到了呢?没有,都没有,我们是那些说 话不算数的人,但也有些人在弘扬我国的民族精神建设我么的国家,我们可以弘扬民族精神,弘扬民族精神可以不必做的那么大,不用做的要人人都知道你在弘扬名族精神,可以在公交车上,我们可以给那些老弱病残孕让位,过马路时,可以扶那些老人过马路,还可以不乱丢,乱涂,乱扔……那不就没有什么人得病了吗?不就使得环境受到了保护吗?不就使得我国变得更美好吗? 一个祖国的建设不仅仅只靠一个人,要靠全国人民的智慧和双手来建造,听说过“三个臭皮蛋顶一个诸葛亮”的彦语吗?连三个臭皮蛋的智慧都可以顶一个诸葛亮的智慧,这不就说明团结力量大吗?不过随着我国经济的发展,我们青少年的学习得到了很大的提高,我们建设祖国和弘扬名族精神的能力也增强了,所以,我们青少年弘扬名族精神的责任占全国任命弘扬名族精神的人的三分之二。 在我们身边不就又很多这样的例子吗?如在1988年的奥运会上,我国乒乓球队的队员们战胜了对方后,使我国获得了参加奥运会以来的第一块乒乓球金牌,也使得乒乓球成为了我国的国球,这不就是在建设祖国吗?还有就是在今年的奥运会上,在男子110米兰冠军刘翔在直径跑道上战胜了黑人,为我们全亚洲争了光还为我国争了光,这不也实在建设祖国吗?…… 弘扬民族精神,全国人民人人有责,谁都不能丢下这个责任! 弘扬名族精神,爱我锦绣中华! 2.德国大哲学家黑格尔曾经说过:“只有黄河、长江流过的那个中华帝国是世界上唯一持久的国家。”这是黑格尔对世界历史上各文明古国进行了比较之后得出的结论。也是我们中华民族值得自豪和骄傲的方面。自古以来,在地球上诞生了许多民族和国家,大多数都衰败没落了,而中华民族何以能历经数千年沧海桑田而依然熠熠生辉,彪炳世界史册?答案是:靠伟大的民族精神这一内在的动力。 何谓民族精神?民族精神是反映在长期的历史进程和积淀中形成的民族意识、民族文化、民族习俗、民族性格、民族信仰、民族宗教,民族价值观念和价值追求等共同特质,是指民族传统文化中维系、协调、指导、推动民族生存和发展的精粹思想,是一个民族生命力、创造力和凝聚力的集中体现,是一个民族赖以生存、共同生活、共同发展的核心和灵魂。中华民族精神的核心、内涵、作用是什么?江泽民同志在党的十六大报告作了精辟的论述:“在五千多年的发展中,中华民族形成了以爱国主义为核心的团结统一、爱好和平、勤劳勇敢,自强不息的伟大民族精神”。江泽民还说:“一个民族,一个国家没有自己的精神支柱,就没有生机凝聚力”,“建设有中国特色的社会主义事业,是一项充满艰辛、充满创造的壮丽事业,伟大事业需要并将产生崇高的精神。崇高的精神支撑和推动着伟大的事业。没有坚强精神的民族,是没有前途的。面对新世纪、新形势、新任务,特别需要在全党和全社会大力宣传和弘扬解放思想、实事求是的精神,紧跟时代、勇于创新的精神,知难而进、一往无前的精神,艰苦奋斗、务求实效的精神,淡泊名利、无私奉献的精神。要日复一日、年复一年地不断用这些精神武装全党和全国各族人民,使之成为大家的自觉追

鄂教版品德与社会《回眸、展望科技发展历程》教学设计

鄂教版品德与社会《回眸、展望科技发展历程》 教学设计 教学内容 义务教育课程标准实验教科书鄂教版品德与社会六年级上册第四单元第十二课《回眸、展望科技发展历程》。 学情分析 从学生的社会生活环境看当今人类社会科技高度发达,每天人们都在享受着高科技给自己带来的便利,惊叹着科技的神奇作用,但同时因为科技的迅猛发展也给人们带来了负面产物,甚至对人类社会造成了一定的危害性。作为社会的未来和希望的青少年一代必须对这一现实有清晰的认识和了解。而长期遗留下来的封建迷信活动也从未消失过,甚至还假借科学的名义进行伪装,以迷惑人们。这就更需要培养学生崇尚科学,热爱科学的意识。 从孩子的心理特点和认知程度上分析六年级学生虽然通过教科书、电视、电脑等各种媒体对目前科技发展有一定的了解,但缺乏对整个科技发展历程系统、全面的认识。受知识面和分析、理解能力影响对伴随高科技发展给我们人类带来的负面危害更是知之甚少。相对于大城市里的学生对迷信活动也见得较少,了解不多。但他们有着较强的求知欲,同时具有一定的资料搜集和辨析能力,教师可适度放手让学生自己去探询答案,解除心中的迷惑。 因此,本课针对上述学情分析,确定的教学重点是:通过回眸、展望科技发展历程,深刻感受科技对人类社会发展产生的重大作用同时也认识到科技发展带来的负面影响。教学难点是:使学生辨证地看待问题,认识到科学技术的发展和应用具有双重性,反对迷信,激发学生热爱科学、崇尚科学的情感。 在突破重难点的过程中,教师应注意:最忌用空洞的说教将教师的观点强加于学生身上,应尽量结合学生生活实际,以通俗易懂的语言,形式多样的手段,如做实验、小辩论、讲故事、看录像等活动调动学生学习积极性,使枯燥的内容生动化,同时教师要大胆放手让学生自己去探索,自己去寻找答案,使正确的科学观深深扎根于学生心中。 设计思路 在本课设计中,首先我紧密联系学生实际生活,一些具体的科学事例都力图从学生生活中来,拉近话题与学生的距离,使枯燥难懂的科学道理更易让学生接受。另外针对高年级学生年龄特点,多采用辩论、小组讨论等活动形式培养学生的探究精神,引发学生理性思考科技的发展不仅有利也有弊,关键在于人们如何去正确利用,树立正确的科学观。

近现代中国经济的发展历程

近现代中国经济的发展历程 近代中国的经济举步维艰,1929年至1933年间资本主义国家普遍陷入经济危机,为转嫁危机,西方各国采用货币、倾销等政策向中国倾销商品,严重影响了中国工商业的发展尤其1931至1934年间,中国工商业经历了艰难的发展过程,主要表现在:对外贸易的严重入超,银行钱庄挤兑风潮频发,丝织业停产倒闭,制茶行业举步维艰等方面,致使中国经济出现了严重的衰退。国民政府面对困境采取了相应的措施,?希望通过改革,达到减轻经济危机对中国经济影响的目的,这些措施一定程度上促进了中国币制的改革,但没有从根本上改变中国工商业发展的困境。我国的经济发展经历了曲折的道路,终于获得了今天的成果,中国的国际地位也得到很大的提升。当然,中国现在仍处于社会主义的初级阶段,中国的经济发展仍然面临着各种各样的挑战与机遇。 一、鸦片战争后中国社会经济结构的变动? 1、自然经济开始解体? 1842年五口通商以后,西方商品输人与日俱增,尤其是洋纱洋布的输入,摧毁了东南沿海地区中国传统的家庭手工棉纺织业,造成纺与织、织与耕的分离。传统的小农业与家庭手工业相结合的自给自足的自然经济开始解体。其后,随着更多的通商口岸的开放,洋纱洋布得以倾销,进而为机器棉纱纺织业的产生和发展准备了一定的原料和产品市场;陷入破产与失业的农民和手工业者,则为近代机器工业提供了劳动力市场。传统的自给自足的自然经济开始瓦解只是发生在沿海局部地区,内地广阔的农村封建生产关系基本没变。另外,在东南沿海地区,棉纺等中国传统的手工业部门也同时受到打击和排挤,这些部门的资本主义萌芽受到遏制。? 2、近代机器工业的出现? 19世纪40年代外国资本的近代机器工业在中国出现。60年代开始的洋务运动,标志着中国工业近代化的开始。鸦片战争后,外国商人为了贸易和航运的需要,在通商口岸私自创办了一批船舶维修厂、砖茶厂和机器缫丝厂等。外国企业在中国的开办,给中国带来了先进的机器与技术,打开了中国人的眼界,从而为中国资本主义机器工业的产生起了诱导的作用。自19世纪60年代始,李鸿章、左宗棠等洋务派大官僚,先后创办了江南制造总局、金陵机器局、福州船政局、天津机器局等军事工业,清政府各省当局大多也创办了自己的军火生产机构。这些军事工业从外国购进设备生产船舰、枪炮、弹药,将大机器工业引入了中国。洋务派在这一时期所创办的上海机器织布局、汉阳铁厂等民用工业,也都属于使用机器生产的近代企业。除制造业外,洋务派大官僚李鸿章等人创办了上海轮船招商局、开平矿务局、天津电报总局,修筑了铁路,从而建立了中国自己的近代采矿、航运、铁路和通讯事业。 二、民国时期我国的经济状况? 中国民国时期,处于半殖民地、半封建社会,中国社会长期处于各种予盾的激烈斗争之中,社会经济在动荡、曲折中缓慢前进。民国时期中国社会经济曲折发展的历程,各种经济势力此消彼长的现象改革开放前后我国的经济状况。民国时期,在华外国资本主义经济、封建地主经济、国家垄断资本主义经济,是阻碍中国近代经济发展的主要障碍。在民

微电子技术的发展

什么是集成电路和微电子学 集成电路(Integrated Circuit,简称IC):一半导体单晶片作为基片,采用平面工艺,将晶体管、电阻、电容等元器件及其连线所构成的电路制作在基片上所构成的一个微型化的电路或系统。 微电子技术 微电子是研究电子在半导体和集成电路中的物理现象、物理规律,病致力于这些物理现象、物理规律的应用,包括器件物理、器件结构、材料制备、集成工艺、电路与系统设计、自动测试以及封装、组装等一系列的理论和技术问题。微电子学研究的对象除了集成电路以外,还包括集成电子器件、集成超导器件等。 集成电路的优点:体积小、重量轻;功耗小、成本低;速度快、可靠性高; 微电子学是一门发展极为迅速的学科,高集成度、低功耗、高性能、高可靠性是微电子学发展的方向; 衡量微电子技术进步的标志要在三个方面:一是缩小芯片器件结构的尺寸,即缩小加工线条的宽度;而是增加芯片中所包含的元器件的数量,即扩大集成规模;三是开拓有针对性的设计应用。 微电子技术的发展历史 1947年晶体管的发明;到1958年前后已研究成功一这种组件为基础的混合组件; 1958年美国的杰克基尔比发明了第一个锗集成电路。1960年3月基尔比所在的德州仪器公司宣布了第一个集成电路产品,即多谐振荡器的诞生,它可用作二进制计数器、移位寄存器。它包括2个晶体管、4个二极管、6个电阻和4个电容,封装在0.25英寸*0.12英寸的管壳内,厚度为0.03英寸。这一发明具有划时代的意义,它掀开了半导体科学与技术史上全新的篇章。 1960年宣布发明了能实际应用的金属氧化物—半导体场效应晶体管(metal-oxide-semiconductor field effect transistor ,MOSFET)。 1962年生产出晶体管——晶体管逻辑电路和发射极耦合逻辑电路; 由于MOS电路在高度集成和功耗方面的优点,70年代,微电子技术进入了MOS电路时代;随着集成密度日益提高,集成电路正向集成系统发展,电路的设计也日益复杂、费事和昂贵。实际上如果没有计算机的辅助,较复杂的大规模集成电路的设计是不可能的。 微电子发展状态与趋势 微电子也就是集成电路,它是电子信息科学与技术的一门前沿学科。中国科学院王阳元院士曾经这样评价:微电子是最能体现知识经济特征的典型产品之一。在世界上,美国把微电子视为他们的战略性产业,日本则把它摆到了“电子立国”的高度。可以毫不夸张地说,微电子技术是当今信息社会和时代的核心竞争力。 在我国,电子信息产业已成为国民经济的支柱性产业,作为支撑信息产业的微电子技术,近年来在我国出现、崛起并以突飞猛进的速度发展起来。微电子技术已成为衡量一个国家科学技术进步和综合国力的重要标志。 1.微电子发展状态 1956年五校在北大联合创建半导体专业:北京大学、南京大学、复旦大学、

12《回眸、展望科技发展历程》教学设计

集体备课二次备课12.《回眸、展望科技发展历程》 教学内容 义务教育课程标准实验教科书鄂教版品德与社会六年级上册第四单元第 十二课《回眸、展望科技发展历程》。 学情分析 从学生的社会生活环境看当今人类社会科技高度发达,每天人们都在享受 着高科技给自己带来的便利,惊叹着科技的神奇作用,但同时因为科技的 迅猛发展也给人们带来了负面产物,甚至对人类社会造成了一定的危害 性。作为社会的未来和希望的青少年一代必须对这一现实有清晰的认识和 了解。而长期遗留下来的封建迷信活动也从未消失过,甚至还假借科学的 名义进行伪装,以迷惑人们。这就更需要培养学生崇尚科学,热爱科学的 意识。 从孩子的心理特点和认知程度上分析六年级学生虽然通过教科书、电视、 电脑等各种媒体对目前科技发展有一定的了解,但缺乏对整个科技发展历 程系统、全面的认识。受知识面和分析、理解能力影响对伴随高科技发展 给我们人类带来的负面危害更是知之甚少。相对于大城市里的学生对迷信 活动也见得较少,了解不多。但他们有着较强的求知欲,同时具有一定的 资料搜集和辨析能力,教师可适度放手让学生自己去探询答案,解除心中 的迷惑。 因此,本课针对上述学情分析,确定的教学重点是:通过回眸、展望科技 发展历程,深刻感受科技对人类社会发展产生的重大作用同时也认识到科 技发展带来的负面影响。教学难点是:使学生辨证地看待问题,认识到科 学技术的发展和应用具有双重性,反对迷信,激发学生热爱科学、崇尚科 学的情感。 在突破重难点的过程中,教师应注意:最忌用空洞的说教将教师的观点强 加于学生身上,应尽量结合学生生活实际,以通俗易懂的语言,形式多样 的手段,如做实验、小辩论、讲故事、看录像等活动调动学生学习积极性, 使枯燥的内容生动化,同时教师要大胆放手让学生自己去探索,自己去寻 找答案,使正确的科学观深深扎根于学生心中。 设计思路 在本课设计中,首先我紧密联系学生实际生活,一些具体的科学事例都力 图从学生生活中来,拉近话题与学生的距离,使枯燥难懂的科学道理更易 让学生接受。另外针对高年级学生年龄特点,多采用辩论、小组讨论等活 动形式培养学生的探究精神,引发学生理性思考科技的发展不仅有利也有 弊,关键在于人们如何去正确利用,树立正确的科学观。 教学目标 情感态度价值观目标:感受科学技术的不断发展对人们生产和生活产生的 巨大作用,激发学生对科技产生浓厚的兴趣。树立崇尚科学,反对迷信的 意识。初步形成正确利用科学技术为人类服务的思想。能从科学家身上感 受到优良品质,初步形成积极的探索精神。 能力目标:通过学习培养学生客观、全面、辨证认识社会发展的能力。在 学习中培养学生搜集、整理、归纳、概括的能力,培养学生掌握正确的学

中国古代科技发展简史

中国古代科技发展简史 科学技术的定义 科学技术史是关于科学技术的产生、发展及其规律的科学。科学技术史既要研究科学技术内在的逻辑联系和发展规律,又要探讨科学技术与整个社会中各种因素的相互联系和相互制约的辩证关系。因此,科学技术史既不是一般的自然科学,也不同于一般的社会历史学。它是横跨于自然科学与社会科学之间的一门综合性学科。 科学技术萌芽时期 中国科学技术的萌芽时期为旧石器时代和新石器时代。中国是世界早期 人类文明的发源地之一,是世界上最早使用火,发明弓箭和陶器、出现陶器 农牧业、观察天文、开创医药的地区之一。开始利用蚕丝制作丝绸。 先秦时期 夏商周时期奠定了中国科学技术的雏形。这时中国进入了青铜时代,青 铜器的铸造冶炼技术非常高超,同时也出现了原始的瓷器。到了春秋战国时期, 中国古代科学技术体系基本奠定。广泛使用铁器,同时还出现了炼钢技术和铸 铁柔化技术。《夏小正》成书,是中国现存最早的一部农事历书。有大规模的水 利工程,包括都江堰、郑国渠等。创造十进位制。发明筹算,能进行四则运算 以及乘方,开方等较复杂运算,并可以对零、负数和分数作出表示与计算。有学 者认为,筹算促成了印度-阿拉伯数字体系。创造九因歌,为世界上最简便的 乘法表,直到今日还在使用。出现了世界上最早的星表之一。测定了比较精确 的回归年长度。中医学理论初步建立。 秦汉时期 中国古代的各个科学技术已经趋于成熟。农业上的轮作制已经确立。中

医学著作《神农本草经》、《伤寒杂病论》面世。《九章算术》确定了中国古代的数学体系。造纸术已被发明并且得到了重大改进。造船技术已经非常成熟。长城的建造体现了中国当时建筑技术的发达。张衡发明候风地动仪,是世界上最早的地震仪。已有牵星导航技术(过洋牵星术)。发明抽水马桶,是世界上最早使用抽水马桶的国家。 魏晋南北朝时期 刘徽、祖冲之、张子信等对数学和天文学做出了很大贡献。裴秀提出的制图六体,创造了中国古代地图学的基础理论。贾思勰的《齐民要术》标志着农学的成熟。王叔和的《脉经》、皇甫谧的《针灸甲乙经》、陶弘景的《神农本草经集注》丰富了中医学体系。葛洪在炼丹上的研究,对中国原始的化学做出了贡献。马钧在机械制造方面的成就代表了中国古代机械制造的水平。解飞、魏猛变制造出世界上最早的车磨。 隋唐、两宋时期 宋朝科技隋唐时经济文化发达,使科学技术得到了很大发展。到两宋时,中国古代的科学技术发展达到了高峰。 元朝时期 阿拉伯与波斯科学技术传入中国。翻译诸如托勒密的《天文大集》、伊本·优努斯(又译作尤尼)的《哈基姆星表》(又译作《哈基姆历数书》)等天文学著作。中国人在此时开始使用阿拉伯数字。元世祖至元十七年(1280年),王恂与郭守敬等完成编制《授时历》。《授时历》以365.2425天为一年,与地球绕太阳一周的实际时间只有26秒的差距。1303年,朱世杰著成《四元玉鉴》,将“天元术”推广为“四元术”(四元高次联立方程),并提出“消元”的解法。朱世杰

中国现代文学的发展历程

导论中国现代文学的发展历程 教学要求: 1、历史分期与各时期的总体特点; 2、各时期的主要文学现象和文学成就。 教学方法:讲授法 课时安排:课时 教具使用:多媒体课室 教学过程: ★一、中国现代文学及其历史分期 P1 (一)中国现代文学史 借用钱理群的话说:现代文学“仅是一个时间概念”,指从1917年的文学革命到1949年的中华人民共和国成立这一历史时期的文学所发生发展的历史。 (二)中国现代文学史的分期 最新的分法,是用“三个十年”把中国现代文学的发展历史分为三个大的阶段: 第一个十年:五四时期,1917—1927年(20年代) 第二个十年:1928—1937年6月(30年代) 第三个十年:1937年7月—1949年9月(40年代) 二、现代文学的第一个十年 (一)前五四文学时期 1898年戊戌变法:梁启超、康有为 梁启超:创办《清议报》,开始“诗界革命”和“小说界革命”; 严复:翻译英国赫胥黎《天演论》,宣传达尔文的进化论; 林纾:开拓“汉译小说”,翻译了近180种西方名著。 (二)新文化运动 P3 序幕:1915年9月15日陈独秀主办《新青年》 主要内容:“拥护德先生”、“拥护赛先生”、“打倒孔家店”,是思想革命

和文学革命的统一。思想革命提倡民主和科学,反对专制和愚昧、迷信;提倡新道德,反对旧道德;文学革命提倡新文学,反对旧文学。 ▲(三)文学革命的兴起及胡适、陈独秀文学革命主张的评价 1、文学革命的兴起及其原因 1917年1月1日,胡适发表了《文学改良刍议》一文。同年2月1日,陈独秀发表了《文学革命论》一文,正式举起了文学革命大旗。在胡、陈旗帜下,钱玄同、刘半农等也纷纷撰文表示支持和赞同,并不断补充和丰富文学革命的内容,一场破旧立新的文学革命,在中国文坛上逐步兴起。 文学革命兴起的原因是:适应当时以民主和科学为旗帜的思想启蒙运动的要求而兴起的,是“五四”新文化运动发展的必然结果;适应中国文学前进发展的要求而兴起的,是晚清文学改良运动在新的历史条件下的发展;外国文学的启蒙和影响。 2、胡适、陈独秀文学革命主张的评价 ①胡适的文学主张对中国现代文学的诞生有着开创性的作用。关于文学内容、社会作用的重视与提倡,所持的“历史进化的文学观”,对控制当时文坛的陈腐的封建旧文学,形成了很大冲击。特别是白话文学的主张,有力地促进了语言的现代化变迁。但主张多为形式上的点滴改良,且有较大的妥协性。 ②陈独秀的文学主张从彻底的反封建的民主主义立场出发,不仅反对旧文学的语言形式,更反对旧文学的反动思想内容,从而鲜明地举起了文学革命大旗。主张文学革命的态度较之胡适,也要坚决和激进的多。但在否定了封建旧文学后,建立什么样的新文学,回答却欠具体。从西方汲取来的文学观念,本身也存在着某些矛盾和混乱。 ▲3、文学革命的实质 (1)文学语言的革命 胡适《文学改良刍议》中的“八事”:一曰,须言之有物;二曰,不摹仿古人;三曰,须讲求文法;四曰,不作无病之呻吟;五曰,务去滥调套语;六曰,不用典;七曰,不讲对仗;八曰,不避俗字俗语。 (2)文学观念的革命P4 人的文学、平民的文学

浅谈我对微电子的认识

[键入公司名称] 浅谈我对微电子的认识 [键入文档副标题] X [选取日期] [在此处键入文档摘要。摘要通常为文档内容的简短概括。在此处键入文档摘要。摘要通常为文档内容的简短概括。]

我是电子信息科学与技术专业的学生,考虑到微电子对我们专业知识学习的重要性,我怀着极大的热情报了《微电子入门》这门选修课。希望通过这门课的学习,使我对微电子有更深入的认识,以便为以后的专业课学习打下基础。 微电子是一门新兴产业,它的发展关系着国计民生。它不仅应用于科学领域,也被广泛应用于国防、航天、民生等领域。它的广泛应用,使人们的生活更见方便。现代人的生活越来越离不开电子。因此,对电子的了解显得十分重要。微电子作为电子科学的一个分支,也发挥着日益重要的作用。通过几周的学习,我对微电子有了初步的认识。 首先,我了解了微电子的发展史,1947年晶体管的发明,后来又结合印刷电路组装使电子电路在小型化的方面前进了一大步。到1958年前后已研究成功以这种组件为基础的混合组件。集成电路的主要工艺技术,是在50年代后半期硅平面晶体管技术和更早的金属真空涂膜学技术基础上发展起来的。1964年出现了磁双极型集成电路产品。 1962年生产出晶体管——晶体管理逻辑电路和发射极藉合逻辑电路。MOS集成电路出现。由于MOS电路在高度集成方面的优点和集成电路对电子技术的影响,集成电路发展越来越快。 70年代,微电子技术进入了以大规模集成电路为中心的新阶段。随着集成密度日益提高,集成电路正向集成系统发展,电路的设计也日益复杂、费时和昂贵。实际上如果没有计算机的辅助,较复杂的大规模集成电路的设计是不可能的。70年代以来,集成电路利用计算机的设计有很大的进展。制版的计算机辅助设计、器件模拟、电路模拟、逻辑模拟、布局布线的计算辅助设计等程序,都先后研究成功,并发展成为包括校核、优化等算法在内的混合计算机辅助设计,乃至整套设备的计算机辅助设计系统。 微电子技术是随着集成电路,尤其是超大型规模集成电路而发展起来的一门新的技术。微电子技术包括系统电路设计、器件物理、工艺技术、材料制备、自动测试以及封装、组装等一系列专门的技术,微电子技术是微电子学中的各项工艺

(完整版)微电子技术发展现状与趋势

本文由jschen63贡献 ppt文档可能在WAP端浏览体验不佳。建议您优先选择TXT,或下载源文件到本机查看。 微电子技术的发展 主要内容 微电子技术概述;微电子发展历史及特点;微电子前沿技术;微电子技术在军事中的应用。 2010-11-26 北京理工大学微电子所 2 2010-11-26 北京理工大学微电子所 3 工艺流程图 厚膜、深刻蚀、次数少多次重复 去除 刻刻蚀 牺牲层,释放结构 多 工艺 工工艺 2010-11-26 工 5 微电子技术概述 微电子技术是随着集成电路,尤其是超大规模集成电路而发展起来的一门新的技术。微电子技术包括系统电路设计、器件物理、工艺技术、材料制备、自动测试以及封装、组装等一系列专门的技术,微电子技术是微电子学中的各项工艺技术的总和;微电子学是一门发展极为迅速的学科,高集成度、低功耗、高性能、高可靠性是微电子学发展的方向;衡量微电子技术进步的标志要在三个方面:一是缩小芯片中器件结构的尺寸,即缩小加工线条的宽度;二是增加芯片中所包含的元器件的数量,即扩大集成规模;三是开拓有针对性的设计应用。 2010-11-26 北京理工大学微电子所 6 微电子技术的发展历史 1947年晶体管的发明;到1958年前后已研究成功以这种组件为基础的混合组件; 1962年生产出晶体管——晶体管逻辑电路和发射极耦合逻辑电路;由于MOS电路在高度集成和功耗方面的优点,70 年代,微电子技术进入了MOS电路时代;随着集成密度日益提高,集成电路正向集成系统发展,电路的设计也日益复杂、费时和昂贵。实际上如果没有计算机的辅助,较复杂的大规模集成电路的设计是不可能的。 2010-11-26 北京理工大学微电子所 7 微电子技术的发展特点 超高速:从1958年TI研制出第一个集成电路触发器算起,到2003年Intel推出的奔腾4处理器(包含5500 万个晶体管)和512Mb DRAM(包含超过5亿个晶体管),集成电路年平均增长率达到45%;辐射面广:集成电路的快速发展,极大的影响了社会的方方面面,因此微电子产业被列为支柱产业。

微电子技术发展趋势及未来发展展望

微电子技术发展趋势及未来发展展望 论文概要: 本文介绍了穆尔定律及其相关内容,并阐述对微电子技术发展趋势的展望。针对日前世界局势紧张,战争不断的状况,本文在最后浅析了微电子技术在未来轻兵器上的应用。由于这是我第一次写正式论文,恳请老师及时指出文中的错误,以便我及时改正。 一.微电子技术发展趋势 微电子技术是当代发展最快的技术之一,是电子信息产业的基础和心脏。微电子技术的发展,大大推动了航天航空技术、遥测传感技术、通讯技术、计算机技术、网络技术及家用电器产业的迅猛发展。微电子技术的发展和应用,几乎使现代战争成为信息战、电子战。在我国,已经把电子信息产业列为国民经济的支拄性产业。如今,微电子技术已成为衡量一个国家科学技术进步和综合国力的重要标志。 集成电路(IC)是微电子技术的核心,是电子工业的“粮食”。集成电路已发展到超大规模和甚大规模、深亚微米(0.25μm)精度和可集成数百万晶体管的水平,现在已把整个电子系统集成在一个芯片上。人们认为:微电子技术的发展和应用使全球发生了第三次工业革命。 1965年,Intel公司创始人之一的董事长Gorden Moore在研究存贮器芯片上晶体管增长数的时间关系时发现,每过18~24个月,芯片集成度提高一倍。这一关系被称为穆尔定律(Moores Law),一直沿用至今。 穆尔定律受两个因素制约,首先是事业的限制(business Limitations)。随着芯片集成度的提高,生产成本几乎呈指数增长。其次是物理限制(Physical Limitations)。当芯片设计及工艺进入到原子级时就会出现问题。 DRAM的生产设备每更新一代,投资费用将增加1.7倍,被称为V3法则。目前建设一条月产5000万块16MDRAM的生产线,至少需要10亿美元。据此,64M位的生产线就要17亿美元,256M位的生产线需要29亿美元,1G位生产线需要将近50亿美元。 至于物理限制,人们普遍认为,电路线宽达到0.05μm时,制作器件就会碰到严重问题。 从集成电路的发展看,每前进一步,线宽将乘上一个0.7的常数。即:如果把0.25μm看作下一代技术,那么几年后又一代新产品将达到 0.18μm(0.25μm×0.7),再过几年则会达到0.13μm。依次类推,这样再经过两三代,集成电路即将到达0.05μm。每一代大约需要经过3年左右。 二.微电子技术的发展趋势 几十年来集成电路(IC)技术一直以极高的速度发展。如前文中提到的,著名的穆尔(Moore)定则指出,IC的集成度(每个微电子芯片上集成的器件数),每3年左右为一代,每代翻两番。对应于IC制作工艺中的特征线宽则每代缩小30%。根据按比例缩小原理(Scaling Down Principle),特征线条越窄,IC的工作速度越快,单元功能消耗的功率越低。所以,IC的每一代发展不仅使集成度提高,同时也使其性能(速度、功耗、可靠性等)大大改善。与IC加工精度提高的同时,加工的硅圆片的尺寸却在不断增大,生产硅片的批量也不断提高。以上这些导致

中国科技发展战略回眸1978-2012

【导读】科学技术是第一生产力,是经济和社会发展的首要推动力量。我国政府十分重视科学技术的建设与发展,并在不同历史发展时期内制定出了一系列科学技术政策,对提高社会生产力、增强我国综合国力、提高人民生活水平、加速全社会的科技进步具有极其重要的战略意义。值此全国科技创新大会召开之际,中国科技网为读者全面梳理和回顾改革开放以来我国科技政策的发展历程,在时间的脉络中理清中国科技事业发展走过的不平凡的历程。 以1978年3月全国科学大会为标志,我国科技政策发展进入了一个全新的时期。邓小平同志在大会上发出“树雄心,立大志,向科学技术现代化进军”的号召,明确提出“科学技术是生产力”、“四个现代化,关键是科学技术现代化”、“知识分子是工人阶级的一部分”等科学论断,在科技领域拨乱反正,迎来了中国科技事业的春天。 改革的时代呼唤 1978年以前,我国学习苏联,实行计划式科技体系,为社会、经济发展和国防建设解决了一系列重大科技问题,大大缩小了我国科学技术与世界先进水平的差距。然而,20世纪70年代末,世界新技术革命浪潮涌动,科技成果迅速推广应用,带来社会生产力巨大变革。国与国的竞争由单一的军事竞争、经济竞争转向为以科技为核心的综合国力竞争。我国的科技竞争力与西方国家相比,差距不断扩大。[详细]

首次提出科学技术是生产力 邓小平在1978年全国科学会议开幕式的重要讲话集中体现了新时期中国科技战略思想的重大转折。他重申了要实现“四个现代化,关键是科学技术的现代化”,指出“没有科学技术的高速度发展,也就不可能有国民经济的高速度发展”,重申了科学技术是生产力这一马克思主义的观点,明确了知识分子是工人阶级的一部分,指出要提高我国的科技水平,“必须坚持独立自主、自力更生的方针。但是,独立自主不是闭关自守,自力更生不是盲目排外。”[详细] 科技工作明确了发展方向 《“六五”国家科技攻关计划》是我国第一个被纳入国民经济和社会发展规划的国家科技计划,标志着我国综合性的科技计划从无到有,成为我国计划体系发展的里程碑。此后,国家又陆续实施了重大技术装备研制计划、国家重大科学工程、国家技术开发计划、国家重点实验室建设计划、国家重点工业性试验项目计划、国家重点新技术推广项目计划等。[详细] 随着国家对整个国民经济进行调整,科技工作的方针和政策也开始调整。中共中央提出了“经济建设要依靠科学技术,科学技术要面向经济建设”的科技发展方针,社会与经济发展对科学技术提出了多层次、多元化的要求。1985年3月中共中央发布了《中共中央关于科学技术体制改革的决定》,1978年以来科技界自发进行的、探索试点的阶段进入到有领导、有步骤、有组织的全面展开的阶段。 经济发展要求科技进步 改革开放后,随着经济体制改革的日益深化,高度集中的科技体制固有的弊病逐渐显露出来。科学研究、技术开发与生产脱节,技术转移的环节严重受阻。生产中急需解决的技术问题不能很快反映到研究课题中来,科研成果也不能很快应用到生产中去。科技与经济“两张皮”现象严重。国家用行政手段直接管理过多过死,不利于激发科研机构的活力,也抑制了科技人员的积极性和创造性。[详细]