日本语言语学日本语の音声

基础日语音声

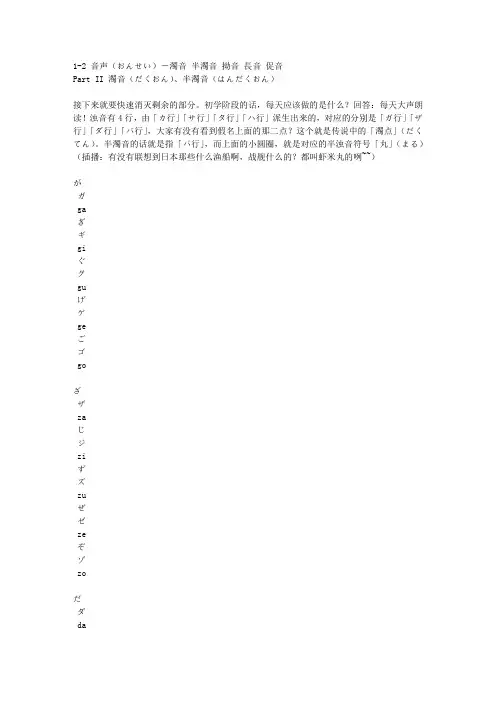

1-2 音声(おんせい)-濁音半濁音拗音長音促音Part II 濁音(だくおん)、半濁音(はんだくおん)接下来就要快速消灭剩余的部分。

初学阶段的话,每天应该做的是什么?回答:每天大声朗读!浊音有4行,由「カ行」「サ行」「タ行」「ハ行」派生出来的,对应的分别是「ガ行」「ザ行」「ダ行」「バ行」,大家有没有看到假名上面的那二点?这个就是传说中的「濁点」(だくてん)。

半濁音的话就是指「パ行」,而上面的小圆圈,就是对应的半浊音符号「丸」(まる)(插播:有没有联想到日本那些什么渔船啊,战舰什么的?都叫虾米丸的咧~~)がガgaぎギgiぐグguげゲgeごゴgoざザzaじジziずズzuぜゼzeぞゾzoだダdaヂ di づヅ du でデ de どド doばバ ba びビ bi ぶブ bu べベ be ぼボ boぱパ pa ぴピ pi ぷプ pu ぺペ pe ぽポ po以上是其原本的发音。

接下来要讲的就是变音了。

首先为什么要变音呢?我们结合中文里面的一个例子,比如“子”,单独念成zi4,但是在词组里经常念轻声,如儿子,票子等,这个就是它的变音。

在日语里,也有这样的变音现象。

四行变音包括:1、送气音和不送气音:「カ行」、「タ行」、「パ行」2、鼻浊音:「ガ行」变音的原则是,在词首念原音,在词中和词尾念变音。

变音如下:かきくけこgagigugegoたちつてとdadidudedoぱぴぷぺぽbibubeboがぎぐげごngangingungengo好了,我知道大家现在的脑袋一片混乱,怎么和之前的假名有一样的发音呢?安心しなさい。

请不要担心。

还是有规律来辨别的:1、变音仅发生在词中和词尾,当听到「ガ行」的发音,但该字并不是位于字首,那么肯定是「カ行」发生了音变。

所以这两行不会混淆起来。

2、「パ行」同「バ行」的区别是细微的,要仔细辨别,其实当「パ行」发生变音的时候,这一行的音其实并没有到达「バ行」的程度,只是介于[b]和[p]之间,这个尺度要把握好。

日语五十音详解

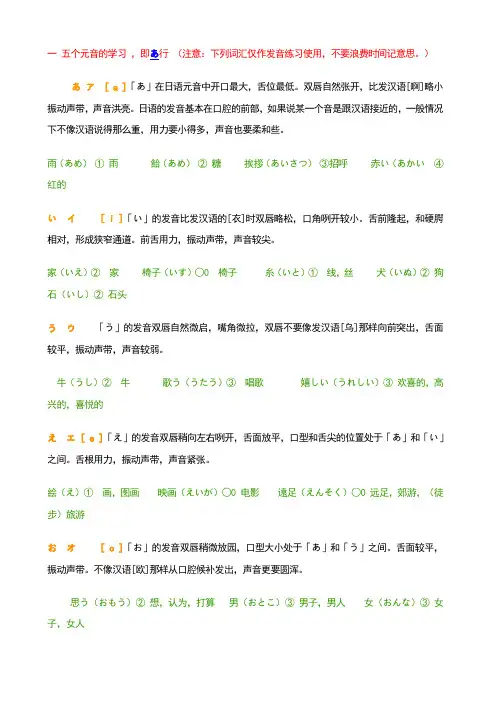

一五个元音的学习,即あ行(注意:下列词汇仅作发音练习使用,不要浪费时间记意思。

)あア[ a ]「あ」在日语元音中开口最大,舌位最低。

双唇自然张开,比发汉语[啊]略小振动声带,声音洪亮。

日语的发音基本在口腔的前部,如果说某一个音是跟汉语接近的,一般情况下不像汉语说得那么重,用力要小得多,声音也要柔和些。

雨(あめ)① 雨飴(あめ)② 糖挨拶(あいさつ)③招呼赤い(あかい④红的いイ [ i ]「い」的发音比发汉语的[衣]时双唇略松,口角咧开较小。

舌前隆起,和硬腭相对,形成狭窄通道。

前舌用力,振动声带,声音较尖。

家(いえ)②家椅子(いす)○0椅子糸(いと)①线,丝犬(いぬ)② 狗石(いし)② 石头うウ「う」的发音双唇自然微启,嘴角微拉,双唇不要像发汉语[乌]那样向前突出,舌面较平,振动声带,声音较弱。

牛(うし)②牛歌う(うたう)③唱歌嬉しい(うれしい)③ 欢喜的,高兴的,喜悦的えエ [ e ]「え」的发音双唇稍向左右咧开,舌面放平,口型和舌尖的位置处于「あ」和「い」之间。

舌根用力,振动声带,声音紧张。

絵(え)①画,图画映画(えいが)○0 电影遠足(えんそく)○0 远足,郊游,(徒步)旅游おオ [ o ]「お」的发音双唇稍微放园,口型大小处于「あ」和「う」之间。

舌面较平,振动声带。

不像汉语[欧]那样从口腔候补发出,声音更要圆浑。

思う(おもう)② 想,认为,打算男(おとこ)③ 男子,男人女(おんな)③ 女子,女人二か行有些平假句的书写,印刷体和手写体有所不同,一定要注意喔か发[k]音时舌根紧接口盖,然后用无声气流冲破,声带不振动。

か行辅音的发音与汉语“k”“g”相似,但要注意:出现在词头时,发音与“K”近似,气流较强,而出现在词中时,则与“g”近似,不呼出气流。

書く(かく)①写,书写,画紙(かみ)②纸,纸张こ这个假名从属于か行假名,由清音[k]和あ行元音「お」拼合而成,发[ko]音。

发[k]音时舌根紧接口盖,然后用无声气流冲破,声带不振动さサ它和汉语里[仨]的发音是很像的,发[s]音时,舌尖置于上齿龈后面,声带不振动,无声气流从舌齿间流出,形成[丝]音,调音点在上齿龈里侧。

日本语音素

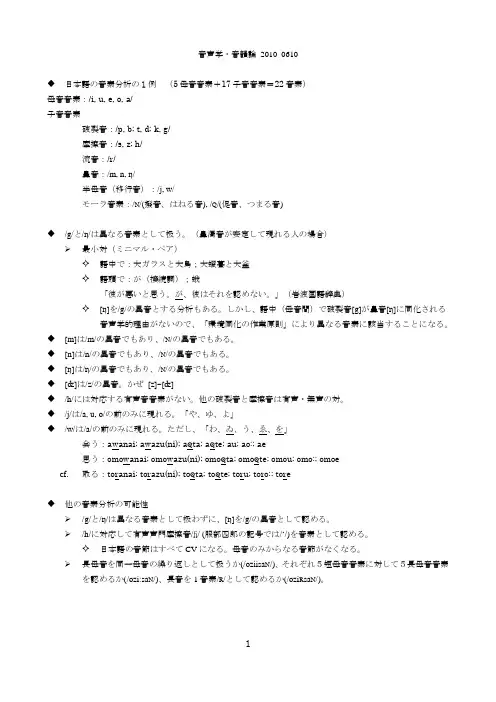

音声学・音韻論_2010_0610◆日本語の音素分析の1例(5母音音素+17子音音素=22音素)母音音素:/i, u, e, o, a/子音音素破裂音:/p, b; t, d; k, g/摩擦音:/s, z; h/流音:/r/鼻音:/m, n, ŋ/半母音(移行音):/j, w/モーラ音素:/N/(撥音、はねる音), /Q/(促音、つまる音)◆/g/と/ŋ/は異なる音素として扱う。

(鼻濁音が安定して現れる人の場合)最小対(ミニマル・ペア)✧語中で:大ガラスと大烏;大蝦蟇と大釜✧語頭で:が(接続詞);蛾「彼が悪いと思う。

が、彼はそれを認めない。

」(岩波国語辞典)✧[ŋ]を/g/の異音とする分析もある。

しかし、語中(母音間)で破裂音[g]が鼻音[ŋ]に同化される音声学的理由がないので、「環境同化の作業原則」により異なる音素に該当することになる。

◆[m]は/m/の異音でもあり、/N/の異音でもある。

◆[n]は/n/の異音でもあり、/N/の異音でもある。

◆[ŋ]は/ŋ/の異音でもあり、/N/の異音でもある。

◆[ʣ]は/z/の異音。

かぜ[z]~[ʣ]◆/h/には対応する有声音音素がない。

他の破裂音と摩擦音は有声・無声の対。

◆/j/は/a, u, o/の前のみに現れる。

「や、ゆ、よ」◆/w/は/a/の前のみに現れる。

ただし、「わ、ゐ、う、ゑ、を」会う:awanai; awazu(ni); a Q ta; a Q te; au; ao:; ae思う:omowanai; omowazu(ni); omo Q ta; omo Q te; omou; omo:; omoecf. 取る:toranai; torazu(ni); to Q ta; to Q te; toru; toro:; tore◆他の音素分析の可能性/g/と/ŋ/は異なる音素として扱わずに、[ŋ]を/g/の異音として認める。

/h/に対応して有声声門摩擦音/ɦ/ (服部四郎の記号では/’/)を音素として認める。

日语教学法-音声教学法

指導原則

1、やさしいものから難しいものへ 使用頻度の高いものから低いものへ 2、語彙の提示は、文脈の中でわかりやすく行う。

3、新しい文型や語彙の提示は、既習の語彙や文 型を使って行う。

4、教師は自然な速さで正しく発音する。 5、音声や構文の指導を優先する。

長所

1、徹底した口頭練習を通して、聞く、話すの練習が よくできる。

メソッド

主な内容

• • • • • • 歴史的背景 理論的背景 教授の方法 指導原則 長所と短所 参考文献

歴史的背景

アーミー・メソッド

第二次大戦中、アメリカは米軍の進駐地 区で統治するために、1942年に言語学者、心 理学者、文化人類学者などの協力を得て、陸 軍特別訓練プログラム(Army Specialized Training Program:ASTP)が実施された。

アプローチとメソッド

アプ ローチ

言語の本質やその習得、学習、 公理的な理論の提示である。 教授法などを扱う一連の仮説に (オーディオ・リンガル・アプロー 基づいて体系化された言語学 チ) 習理論。

具体的な教授法の手続きの提 基礎理論であるアプローチ 示である。 に基づいて開発される言語 (アーミー・メソッド と 教授法。 オーディオリンガル・メソッド)

歴史的背景

オーディオリンガル・メソッド(AL法)

1950年代から60年代にかけて台頭 アメリカのミシガン大学のフリーズ(C.C Fri es)によって提唱され、フリーズ・メソッド、ミ シガン・メソッド、オーラル・アプローチとも呼 ばれており、日本語教育にも大きな影響を 与えた。

理論的背景

• オーディオ・リンガル・アプローチの理論的基 礎として、アメリカの構造言語学と行動主義 心理学がある。

日语学习专业之--日语声调PPT课件

あたま(頭) ③ (名)頭﹐頭部

かいしゃいん ③ (名)公司職員

•6

•2021

4. ④型

④型:表示第二拍至第四拍高,第一拍和第 五拍以下各拍都低。

おとうと(弟) ④

(名)弟弟

りゅうがくせい(留學生)④ 學生

(名)留

•7

•2021

由以上詞例我們可以總結出日語聲調的 規律﹐歸納如下﹕

例如:

あめ(雨) ①

<名>雨

はし(箸) ①

<名>筷子

あに(兄) ①

<名>哥哥

•4

•2021

3.②型

②型:表示只有第二拍高,第一拍和第三拍 以下各拍都低。

例如: いぬ ②

<名>狗

たまご(卵) ②

<名>鸡蛋

にほん(日本) ②

<名>日本

•5

•2021

4 . ③型

③型:表示第二拍、第三拍高,第一拍和第 四拍以下各拍都低。

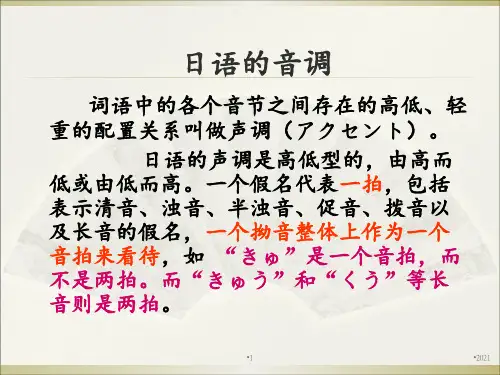

日语的音调

词语中的各个音节之间存在的高低、轻 重的配置关系叫做声调(アクセント)。

日语的声调是高低型的,由高而 低或由低而高。一个假名代表一拍,包括 表示清音、浊音、半浊音、促音、拨音以 及长音的假名,一个拗音整体上作为一个 音拍来看待,如 “きゅ”是一个音拍,而 不是两拍。而“きゅう”和“くう”等长 音则是两拍。

(1)第一拍高的﹐第二拍一定低﹔第一拍低 的﹐第二拍一定高。

(2)一個詞或詞組里的高聲調只出現在一個 地方。

•8

•2021

发音对比练习

1.清音与浊音 あし(足) 脚 ここ(此処) 这儿 かき(柿)柿子

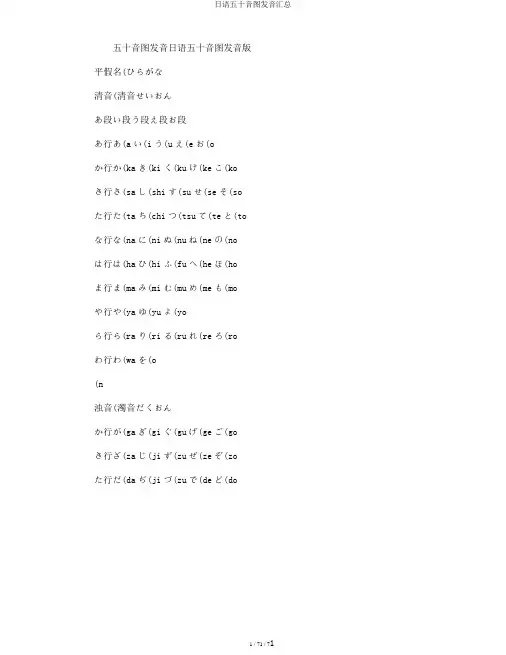

日语五十音图发音汇总

五十音图发音日语五十音图发音版平假名(ひらがな清音(清音せいおんあ段い段う段え段お段あ行あ(aい(iう(uえ(eお(oか行か(kaき(kiく(kuけ(keこ(ko さ行さ(saし(shiす(suせ(seそ(so た行た(taち(chiつ(tsuて(teと(to な行な(naに(niぬ(nuね(neの(no は行は(haひ(hiふ(fuへ(heほ(ho ま行ま(maみ(miむ(muめ(meも(mo や行や(yaゆ(yuよ(yoら行ら(raり(riる(ruれ(reろ(ro わ行わ(waを(o(n浊音(濁音だくおんか行が(gaぎ(giぐ(guげ(geご(go さ行ざ(zaじ(jiず(zuぜ(zeぞ(zo た行だ(daぢ(jiづ(zuで(deど(doは行ば(baび(biぶ(buべ(beぼ(bo 半浊音(半濁音はんだくおんは行ぱ(paぴ(piぷ(puぺ(peぽ(po片假名(かたかな清音(清音せいおんア段イ段ウ段エ段オ段ア行ア(aイ(iウ(uエ(eオ(oカ行カ(kaキ(kiク(kuケ(keコ(koサ行サ(saシ(shiス(suセ(seソ(soタ行タ(taチ(chiツ(tsuテ(teト(to ナ行ナ(naニ(niヌ(nuネ(neノ(noハ行ハ(haヒ(hiフ(fuヘ(heホ(hoマ行マ(maミ(miム(muメ(meモ(moヤ行ヤ(yaユ(yuヨ(yoラ行ラ(raリ(riル(ruレ(reロ(roワ行ワ(waヲ(o(n浊音(濁音だくおんカ行ガ(gaギ(giグ(guゲ(geゴ(goサ行ザ(zaジ(jiズ(zuゼ(zeゾ(zo タ行ダ(daヂ(jiヅ(zuデ(deド(doハ行バ(baビ(biブ(buベ(beボ(bo半浊音(半濁音はんだくおんハ行パ(paピ(piプ(puペ(peポ(po拗音(ようおん平假名(ひらがなや段ゆ段よ段か行きゃ(kyaきゅ(kyuきょ(kyoが行ぎゃ(gyaぎゅ(gyuぎょ(gyoさ行しゃ(shaしゅ(shuしょ(shoざ行じゃ(jaじゅ(juじょ(joた行ちゃ(chaちゅ(chuちょ(choだ行ぢゃ(jaぢゅ(juぢょ(joな行にゃ(nyaにゅ(nyuにょ(nyoは行ひゃ(hyaひゅ(hyuひょ(hyoば行びゃ(byaびゅ(byuびょ(byoぱ行ぴゃ(pyaぴゅ(pyuぴょ(pyoま行みゃ(myaみゅ(myuみょ(myoら行りゃ(ryaりゅ(ryuりょ(ryo 片假名(かたかなヤ段ユ段ヨ段カ行キャ(kyaキュ(kyuキョ(kyoガ行ギャ(gyaギュ(gyuギョ(gyoサ行シャ(shaシュ(shuショ(shoザ行ジャ(jaジュ(juジョ(joタ行チャ(chaチュ(chuチョ(choダ行ヂャ(jaヂュ(juヂョ(joナ行ニャ(nyaニュ(nyuニョ(nyoハ行ヒャ(hyaヒュ(hyuヒョ(hyoバ行ビャ(byaビュ(byuビョ(byoパ行ピャ(pyaピュ(pyuピョ(pyoマ行ミャ(myaミュ(myuミョ(myoラ行リャ(ryaリュ(ryuリョ(ryo五十音图发音规那么-1.あ行元音あいうえお「あ」在日语元音中开口最大,舌位最低,双唇自然张开,发音时比汉语中的啊"略小。

日本语学特殊讲义1-音韵

演習

7いびきはどうして音声といえないのか

演習

8 日本語のハ行音は子音は同じか。

要点

は へ ほ ひ ふ f

h

ç

/h/ {h}{ ç}{f}

演習

10 「秋きぬとさやかにみえねどもかぜのおとにぞ おどろかれぬる」を韻律を考えてよみなさい。

演習

11 混乱 全部 コックの発音を 音声、音韻の記号で示しなさい 12 /h/ /s/の異音をあげなさい そして条件異音かどうかを説明しなさい

異音

一音素に属する音 それぞれと発音しても同じ意味区別の役割を 果たす音にぞくすると認識するもの 湖南 な ら 日本語 る ru lu N n g m

条件異音と自由異音

条件異音 ある条件のもとでは必ず決まった音 が発音される 自由異音 条件異音でないもの

相互分布

ある音がそこに現れるとき、外の音はそこに現 れない 現象 音が補い合って分布する

発音器官

3音声学

音声学とは音声を研究する学問 音声学の分類 1調音音声学 2聴覚音声学 3音響音声学 調音点、調音者、調音法

4 音声の分類

(1)単音 これ以上細かく分けられない音 音声学の最小単位 日本人の習慣 トマト tomato otamot 単音の分類 1母音(ぼいん) a i u e o 2子音(しいん) k g t m 3半母音 j w

音節

音節の特色 1数が少ない 117 个,外来语的表记等特殊 音節(“フゔン”、 “テゖー、“チェ ス”)を入れると130ぐらい 同音語が多くなる よい 数字記憶 かけことば 健康のほっとライン 三連笑 惨連敗

广外日本语言学复习资料

日本语言学复习题(第一章)1.次の概念について例を挙げて説明しなさい。

屈折語:語形変化によって文法関係を表す言語。

例として、英語、フランス語、ドイツ語、ロシア語、アラビア語などがある。

膠着語:概念を持つ独立語に機能語がついて文法関係を表す言語。

例として、日本語、朝鮮語、トルコ語、モンゴル語、ウイグル語などがある。

孤立語:主に語順によって文法関係を表す言語。

例として、中国語、チベット語、タイ語、ベトナム語などがある。

抱合語:文レベルの文法関係を一語にまとめる言語。

例として、エスキモー諸語、アメリカインデアン諸語、オーストラリア土語などがある。

2.次の用語を説明しなさい。

日本語学:日本人に限らず外国人も含めて、人々が日本語を世界の言語の一つとして研究する学問。

国語学:日本人が自国の言語を、古代から現代までのつながりに重点を置いて研究する学問。

日本語教育:日本または海外で行われ、外国人を対象とする日本言語の教育。

国語教育:日本国内で行われ、国民を対象とする母国語の教育。

3.研究対象による言語学の分野にはどんなものがあるか。

研究対象による言語の分野には音韻論、語彙論、意味論、文法論(形態論・連語論・統語論・構文論)、語用論、文字論などがある。

4.研究角度による言語学の分野にはどんなものがあるか。

研究角度による言語の分野には歴史言語学、心理言語学、社会言語学、人類言語学、応用言語学、対照言語学、計量言語学、言語類型論、言語系統論、コンピュータ言語学、コーパス言語学などある。

5.「言語類型論」と「言語系統論」の内容について説明しなさい。

言語類型論:言語の文法形態を研究する学問。

これによると、世界の言語は屈折語、膠着語、孤立語、抱合語の四種類に分けられる。

言語系統論:言語の親族関係を研究する学問。

これによると、世界の言語はシナ・チベット語族、インド・ヨーロッパ語族、ウラル語族、アルタイ語族、コーカサス語族、ドラビダ語族、南アジア語族、南島語族、セム・ハム語族、ニジェール・コルドファン語族、ナイル・サハラ語族、エスキモー・アレウト語族などに分けられる。

日语发音和音调

伊賀の栗は意外にいがが大きい。

生地に雉の絵をかく。

宵に良い酒を飲んで酔いがまわる。

幕を巻くまで種を蒔くのは待ってくれ。

あの鎖は腐りがはやい。

防戦のしがいもなく市街は死骸で一杯だ。

[ぱ]行 破裂音 ぱ ぴ ぷ ぺ ぽ

[ま]行 両唇音 ま み む め も

[や]行 半母音 や い ゆ え よ

[ら]行 弾音 ら り る れ ろ

[わ]行 有声音 わ い う え お

*特殊拍*

[ん] 撥音

m?後ろに両唇音 先輩 新聞 運命 散歩 憲法

2)母音と子音

*母音*

あ い う え お

*子音*

[か]行 破裂音 か き く け こ

[が]行 破裂音 が ぎ ぐ げ ご

[か]行 鼻濁音 か き く け こ

[さ]行 摩擦音 さ し す せ そ

[ざ]行 破擦音 ざ じ ず ぜ ぞ

[た]行 破裂音 た ち つ て と

[だ]行 鼻音 な に ぬ ね の

[は]行 摩擦音 は ひ ふ へ ほ

[ば]行 破裂音 ば び ぶ べ ぼ

*天気予報

天気予報をお伝えします。

はじめに天気概況です。

関東から西では強い日差しが照り付けて、気温が上がりました。

午後3時までに最も気温が高くなったのは大分県日田で36度ちょうどでした。

今夜からあす朝にかけては気温が下がりにくいでしょう。

最低気温は25度以上の熱帯夜となる所が多い見込みです。

こちらは中国国際放送局です。

それでは、ニュースをお伝えします。

東日本大震災後、中国本土から初となる福島県への観光ツアー団が20日、中国?上海から茨城空港に到着し、福島第1原発事故の風評被害に苦しむ福島県いわき市にバスで入りました。

日语音节的结构类型

2.3 传统日语音拍表

いろはにほへとちりぬるを(色はにほへど散りぬるを) わかよたれそつねならむ(我が世誰ぞ常ならむ) うゐのおくやまけふこえて(有為の奥山今日越えて) あさきゆめみしゑひもせす(浅き夢みじ酔いもせず)

2.4 元音交替

元音交替:日语和语名词构成复合词时,会出现/e/到/a/ 的交替: 雨→雨傘、雨具、雨戸 稲→稲作、稲妻、 上→上書き、上着 風→風向き、風下、風車 金→金具、金槌 酒→酒井、酒屋、酒盛り 爪→爪先、爪楊枝 胸→胸苦しい

2.2 日语音节的结构类型

2.2.1 短音节 日语短音节有两种构成方式: A、V音节,即单元音音节:あ、い、う、え、お B、CV音节,即辅音+原音音节:か、し、も等

2.2 日语音节的结构类型

2.2.2 长音节 长音节有五种构成方式: 1、(C)V:音节,即长音: ああ、しい、そう、テー等 长音的音位符号为/R/ 2、(C)VC音节,即促音: あっ、えっ、ちゃっ等 促音的音位符号为/Q/

ห้องสมุดไป่ตู้

1.2 音位

音位的确定:如果将某个词中某一音素换成别的 音素后造成词义的改变,则可以认定这两个音 素之间是对立的,即它们为两个不同的音位。 音位对立:起着区别意义作用的音素之间构成对 立关系。 音位互补:不起区别意义作用的音素之间构成互 补关系。

1.2 音位

两种重要的音位对立有: A、清音和浊音 发音时声带不颤动的称作清音(清音、無声音),声带 颤动的称作浊音(濁音、有声音)。如/p/与/b/。 日语的“か”“が”对立属于清音与浊音的对立。 B、送气音与不送气音 在除阻后进行送气的为送气音(有気音),不送气的为 不送气音(無気音)。如/p/与/b/。 汉语的“b”“p”对立属于送气音与不送气音的对立。

- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。

- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。

- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

第一節入門基礎知識一、発音器官音声は、一般に呼吸器系の器官と消化器系の器官の一部を利用して作り出される。

二、音声の分類1、音節における地位によって(1)母音:音節でよく響き、長く続いて、音節の中心的な地位にある音を母音という。

声帯の振動によって生じた声が舌、唇などで障害を受けないで発せられる音。

(日本語では:/a//i//u//e//o/)(2)子音:音節で長く続くことができない、あるいは長く続くがよく響かない。

それに、音節で付属的な地位にある音を子音という。

喉を通って出てきた息が鼻を通って共鳴したり、口を通る時、閉じられたり狭められたりすることによって生じる音。

(日本語では:/p/ /t/ /k/ /b/ /d/ /g/ /s/ /h/ /z/ /m/ /n/ /r//pj/ /tj/ /kj/ /bj/ /zj/ /gj/ /sj/ /hj/ /mj/ /nj/ /rj/)(3)半母音・接近音:子音でありながら、母音に近い性質を持つ音(日本語では:/j/ /w/)2(1)調音部位(調音位置)(2)調音方法:発音の方法日本語では、調音方法によって、子音は①破裂音②摩擦音③破擦音④側面音⑤弾き音⑥鼻音というように分類できる。

3、ほかの方法によって(1)声帯振動の有無によって:有声音(濁音)と無声音(清音)(2)送気の有無によって:有気音と無気音注意:日本語は声帯振動の有無に敏感中国語は送気の有無に敏感(3)共鳴の場所によって:口音、鼻音と口鼻音4、母音の分類一般に、母音の分類は以下の3点からなされる。

(1)舌の前後位置前舌(Front) 中舌(Central)後舌・奥舌(Back)(2)舌の高低位置①舌の最高点の位置の高さを基準に:高舌(High) 中高舌(Mid-high)中低舌(Mid-low)低舌(Low)②舌の最高点と上顎との狭めや開口度を基準に:狭(Close) 半狭(Close-mid)半広(Open-mid)広(Open)(3)唇の形状円唇(Rounded)非円唇(Unrounded)三、単音と音韻単音(音声):人間の発音器官で発せられる最小単位の音音素(音韻):意味を区別できる最小単位の音異音:同じ音素に属する異なる単音第二節音節と拍一、音節とモーラ日本語における音節の定義:12、音素のかたまりで、実際の発音において、その前後に切れ目が認められ、内部には切れ目が感じられない最小の区切り。

仮名一文字にあたる。

(ここで「拍」という)二、日本語の音節構成の種類1、短音節の種類①V音節:母音一つによって構成される「あ、い、う、え、お」②CV音節:子音+母音によって構成される「か、さ、た、な、しゃ、ちゃ」など2、長音節の種類①(C)V音節:長母音あるいは子音+長母音によって構成される「ああ、ええ、けい、よう」など。

長母音の後部は/R/で表す②(C)VC音節:母音(あるいは子音+母音)+促音拍「あっ、えっ、ちゃっ」など。

促音拍は/Q/で表す。

促音の実際の発音はその後の子音と同じ。

③(C)VN音節:母音(あるいは子音+母音)+撥音拍「あん、みん」など。

撥音拍は/N/で表す④二連母音によって構成される音節。

日本語では、二連母音とは、舌の前後、高低位置の変化がある相隣の二つの母音。

⑤母音の弱化によって構成される音節。

3、拍の等時性三、日本語の拍表1、「いろは歌」2、「五十音図」3、現代日本語の拍総表四、日本語の特殊拍1、長音和語には少ない。

漢語と外来語には多くある。

日本語の長音と中国語の対応関係:中国語/ou/→日本語/o:/ 中国語/au/→日本語/o:/ など2、促音(1)促音の形成(漢語、外来語)(2)促音の分類現代日本語において、促音の発音はそのすぐ後ろの音節の子音の発音と同じである。

具体的には、次の二つに分類できる。

①摩擦促音②阻塞促音(3)撥音普通、直前に母音を伴い、単独では音節を構成せず、直前の母音と共に音節を構成するが、1モーラを形成する。

実際の発音は後の音の調音位置によって変わる。

第三節韻律言語学における韻律あるいはプロソディとは、音声の長短、強弱、高低の組み合わせ、テンポ、リズムなどの特徴を含む。

日本語においては、主に単語のアクセント、文のイントネーション、プロミネンスと文アクセントを研究する。

一、日本語のアクセントアクセントとは、一語のうち、社会習慣としてそこをいつも決まって強く(高く)発音する部分を言う。

1、日本語のアクセントの特徴と機能(1)世界中の言語のアクセントの分類(P15)日本語は高低アクセントである(2)日本語(共通語)のアクセントの特徴①高い拍から低い拍への変わり目が重要であり、それを「アクセント核」あるいは「アクセント滝」と言う。

②アクセント核によって、アクセントは次のように分類できる起伏式:「アクセント核」があるものa頭高型←アクセント核が1拍目例:ふじさん●○○○b中高型←アクセント核が2~n-1拍目例:いろがみ○●○○c尾高型←アクセント核がn拍目例:いもうと(が)○●●●(○)平板式←「アクセント核」がないもの例:しんぶん(が)○●●●(●)③日本語では、ひとつの語意単位(単語あるいは単語の組み合わせ)において、一番の拍と二番の拍はその高低が違う。

それに、ひとつの語意単位において、アクセントが一旦下がったら、もう二度と上がらない。

つまり、「アクセント核」が二つ以上現れることはない。

(3)日本語のアクセントの機能①境界表示機能・統語作用。

つまり、言葉のまとまりや切れ目を示す「頂点的機能」②弁別機能・弁別的機能。

つまり、意味の区別に役に立つ機能。

(4)日本語のアクセントと中国語の声調の比較①中国語の声調は曲線声調と呼ばれ、一つの音節内に4種類の音の高低の違いがある。

日本語のアクセントは拍と拍の間に実現される②全体から見れば、日本語の語内の高低変化はだいたい中国語の3/4に当たる③日本語のアクセントは、低いほうから高いほうへ上がる時、その幅が小さいのに対して、高いほうから低いほうへ下がる時、その幅が大きい。

2、アクセントと音長感知の関係3、日本語の方言のアクセント(1)京阪式アクセント(2)鹿児島アクセント(3)一型アクセント・無アクセント4、ダウンステップと自然下降ダウンステップ:日本語の文では、後の語意単位の音はいつも前の語意単位より少し低いので、文全体は下降する傾向を見せている。

この下降をダウンステップという。

「への字パターン」とも言う。

人間の肺臓気流の減少によることである。

自然下降:日本語では、文だけでなく、連語と単語においても、高い拍は三つ以上あると、音の高さの下降は見られる。

この傾向を自然下降と言う。

二、日本語のイントネーションイントネーションとは、音声言語において文または発話全体につけられた音の高低(ピッチ)のパターンを言う。

イントネーションの違いによって文法的機能や発話のニュアンスを表すことができる。

1、日本語のイントネーションの分類(1)上昇調↗話し手と聞き手の感情、情緒のつながりと呼応を表す。

具体的には、疑問、アドバイス、軽い命令、確認、相手の注意をひきつけるなどの場合に用いられる。

(2)平調→肯定を表す(3)下降調↘話し手と聞き手の感情、情緒の共有とつながりを表す。

閉鎖的、内向的な情緒を表す。

(4)昇降調終助詞「ね」に伴って、親友の間に用いられる。

話し手に対する賛成と話に出てきた人・ことに対する不満を同時に表す。

2、イントネーションと感情同じ話でも、イントネーションによって、感情が違う。

3、イントネーションとアクセント・リズム三、日本語のプロミネンスと文アクセント1、日本語のプロミネンスプロミネンス(卓立強調)とは発話者が意識的に文のある部分を強調することを言う。

日本語のプロミネンスの物理的表現:(1)高い拍と低い拍の高さの差が大きくなる(2)プロミネンスの後の部分はアクセントが弱くなり、音量も大幅に減る(3)時間が長くなる(4)音の強さが大きなる(5)時には、プロミネンスの後にポーズがある2、日本語の文アクセント文アクセントとは、発話において、語のアクセントを文の全体や文中の位置との関係で捉えたものである。

(1)日本語の文アクセントプの物理的表現:①音の高さの上限は上へ広がる②文アクセントの後の部分はアクセントが弱くなる(2)日本語のアクセントと文法、語意の関係(3)文アクセントを扱う原則:①文の主な情報が文アクセントになる②新しい情報と古い情報が同時にある場合は、新しい情報が文アクセントになる。

③文アクセントの数と長さの制限。

第四節音変異音変異:実際の会話における音声の変化を音変異という。

原因:①生理的な原因による「減音」②感情を強めるための「加音」一、母音の弱化・無声化母音の弱化・無声化とは、母音はアクセントや、語内での位置・環境に応じて、きこえ度、長さ、調音位置などに関する母音の特性が減少または失われる変化である。

/i//u/はもっとも弱化しやすい。

/a//e//o/も弱化する場合がある二、加音加音とは、語意を強調するために、母音あるいは子音を長く発音することである三、減音と音声の融合1、単純な減音2、音素の脱落によって、音節が新しく組み合わせられる。

3、音素の脱落によって、同じ部位の子音がつながって、促音となる4、「の」の母音が脱落して、子音/n/が脱落した部分を補って、撥音となる。

5、子音の一部の音声特徴が脱落する6、単純な音声の融合例:拗音の直音化7、音声の融合に伴う減音。