中国户籍制度变迁

户籍制度

户籍制度一、户籍制度的历史演变户籍制度主要包括两方面的内容,一是登记制度;一是管理制度。

户籍登记在我国很早就出现了。

据甲骨文记载,商王朝已开始实行人口登记制度,有“登人”或“登众”,即临时征集兵员的记载。

如殷墟甲骨卜辞“辛巳卜,贞,登帚好三千,登旅万呼伐”,“登人三千呼战”等等皆是。

《尚书·多士》篇说:“惟殷先人,有册有典”,可见当时已有了人头统计。

这可以视为我国户籍登记制度的萌芽。

西周时创建了原始的人口登记办法。

据《周礼·秋官·司民》记载:“司民掌登万民之数,自生齿以上,皆书于版,辩其国中,与其都鄙,及其郊野。

异其男女,岁登下其死生。

及三年大比,以万民之数诏司寇。

司寇及孟冬祀司民之日,献其数于王。

王拜受之,登于天府。

”可见,当时已设立了掌握户籍的官职“司民”,对生齿(男孩满8个月,女孩满7个月为生齿)以上的人,按不同性别登记于册,即“书于版”,并分城(都)乡(鄙)进行人口统计(这是目前已知我国最早的城乡人口划分)。

另外,每年要对人口的出生和死亡进行登记,以掌握自然变动情况,每隔三年进行一次人口调查核实(即“大比”),孟冬(阴历十月)时上报。

所以说,周朝已有了户籍登记制度的雏形。

春秋战国时期,各诸侯国为扩大兵源,增加赋役,稳定社会秩序,纷纷建立严格的户籍登记制度,即“书社制度”和“上计制度”。

“书社制度”的内容是:百姓25家为1社,“社之户口,书于版图。

”“上计制度”是:郡、县长官每年于年底前将下一年度的农户和税收的数目作出预算,书之于木券上,呈送国君。

如商鞅变法规定“四境之内,丈夫女子皆有名于上,生者著,死者削。

”随着封建制度的日趋成熟,户籍登记制度也日趋完善,周知民数已成为立国之本。

秦始皇十六年(前231年)规定男子不论成丁与否,一律登记年龄。

[1]汉代,户籍至少三年一造(有的学者认为是年年更造),县、道官吏负责对户口的验查和登记,时称“案户比民”,简称“案比”。

中国历朝历代的户籍制度变迁

中国历朝历代的户籍制度变迁中国的户籍制度可以追溯到古代,随着历朝历代的更迭,户籍制度也发生了重大的变迁。

本文将从秦汉、唐宋、明清等朝代的户籍制度变迁进行详细介绍。

1.秦汉时期:在秦汉时期,户籍制度主要是为了确立人口数量,实行兵役制度和征税计划。

秦始皇统一全国后,实行轧制为基础的人口普查,并明确规定每户的人口数量。

2.唐宋时期:唐宋时期,户籍制度基本延续了秦汉时期的轧制制度。

但也有一些变化,如征兵对象的变化和户籍的正式制度化。

唐朝时期,户籍制度发展更为完善,实行了以户为单位的征兵制度,通过户籍人口数量的统计,确定每个户口需要提供的兵役人员,实现了社会稳定和统一、此外,唐朝还建立了正式的户籍制度,明确规定了人民的身份和职责。

3.明清时期:明朝时期,门第观念十分严重,户籍制度逐渐成为社会等级的一部分。

明代实行了籍贯制度,即根据出生地或家族的户籍确定一个人的身份。

户籍制度限制人们的迁移和社会流动,加强统治者对人民的控制。

到了清朝,户籍制度发生了一系列的变化。

清朝实行了户口迁移制度,并将户籍分为军户和民户等不同类型。

军户主要是为了征集士兵和维护边疆安全,而民户则是为了管理人口和收取赋税。

此外,清朝在户籍制度上还进行了详细的记载,包括人口数量、家庭成员、年龄、职业等信息。

总的来说,中国历朝历代的户籍制度变迁主要包括以下几个方面的改变:1.人口普查的发展:从秦汉时期的初步轧制到唐宋时期的明确统计,再到明清时期的确定记录,人口普查手段逐渐完善,为统治者征兵、征税等政策的制定提供了依据。

2.社会等级观念的加重:从明代开始,门第观念对户籍制度的影响逐渐增强,户籍成为人们社会地位和身份的象征,限制了人们的迁移和流动,加强了统治者对人民的控制。

3.户籍类型的细分和功能的增加:随着社会发展,明清时期的户籍制度将户口分为军户、民户等多个类型,不同类型的户籍具有相应的职责和义务,为统治者的管理提供了便利。

4.记载内容的详细化:清代户籍制度在记载内容上下了更大的功夫,对每户人口的详细信息进行了记录,包括人口数量、家庭成员、年龄、职业等,为政府日常管理提供了便利。

户籍管理制度变化三阶段

户籍管理制度变化三阶段第一阶段,1958年以前,属自由迁徙期;第二阶段,1958~1978年,为严格控制期;第三阶段,1978年以后,半开放期。

中国户籍制度变迁1954年,中国颁布实施第一部宪法,其中规定公民有“迁徙和居住的自由”。

1955年6月,国务院发布《关于建立经常户口登记制度的指示》,规定全国城市、集镇、乡村都要建立户口登记制度,开始统一全国城乡的户口登记工作。

1956年、1957年不到两年的时间,国家连续颁发4个限制和控制农民盲目流入城市的文件。

1958年1月,以《中华人民共和国户口登记条例》为标志,中国政府开始对人口自由流动实行严格限制和政府管制。

第一次明确将城乡居民区分为“农业户口”和“非农业户口”两种不同户籍。

在事实上废弃了1954年宪法关于迁徙自由的规定。

1975年,宪法正式取消了有关迁徙自由的规定,此后一直没有恢复。

1984年10月,国务院发《关于农民进入集镇落户问题的通知》允许农民自理口粮进集镇落户。

1985年7月,公安部又颁布了《关于城镇人口管理的暂行规定》,“农转非”内部指标定在每年万分之二。

同时,作为人口管理现代化基础的居民身份证制度也在同样的背景下由全国人大常委会于1985年9月宣布实施。

社会主义市场经济的逐步确立终于使户籍制度做出了相应的初级改革。

1997年6月,国务院批转了公安部《小城镇户籍管理制度改革试点方案和关于完善农村户籍管理制度的意见》,明确规定:从农村到小城镇务工或者兴办第二、三产业的人员,小城镇的机关、团体、企业和事业单位聘用的管理人员、专业技术人员,在小城镇购买了商品房或者有合法自建房的居民,以及其共同居住的直系亲属,可以办理城镇常住户口。

1998年7月,国务院批转了公安部《关于解决当前户口管理工作中几个突出问题的意见》,解决了新生婴儿随父落户、夫妻分居、老人投靠子女以及在城市投资、兴办实业、购买商品房的公民及随其共同居住的直系亲属,凡在城市有合法固定的住房、合法稳定的职业或者生活来源,已居住一定年限并符合当地政府有关规定的,可准予在该城市落户等几个群众反映强烈的问题。

历代户籍制度的演变

历代户籍制度的演变

中国历史上历经几千年的发展,户籍制度也发生了较大的变化,最早的户籍制度主要由两个方面来考虑,一是依据户籍地域歧视的思想,规定一些地区、一些民族的人可以在该处定居,或者把他们赶走;另一个方面是按照家族发达的思想,把家族作为一个单位,其中包括父族、叔伯族、堂兄弟族等等,他们应该被视为家庭成员,统一管理,统计人口。

随着时代的进步,户籍制度也发生了巨大的变化。

西汉时候,当时的“户口制度”已经发展到完善的地步,它是由单一家庭的户口登记演变而来的,以家为单位把家庭成员一并登记。

到了东汉时期,家庭户口系统发展到一定程度,不仅家庭户口系统普及深入,而且逐渐从家庭户口向宗族户口发展。

这样的一种机制可以限制宗族在其中一个地方的流动,也可以帮助朝廷及时统计赋税。

随着唐朝的崛起,户籍制度又进一步完善。

唐朝时期,根据对社会各阶层的区分,出台了集邑制度,将国子、大夫、士、庶民等分为不同的集邑行列,重新安排户籍,以便向贵族、上层社会收取贡税,同时也便于管理各阶层的活动,形成了很规范的户籍制度。

宋代是户籍制度的昌盛时期。

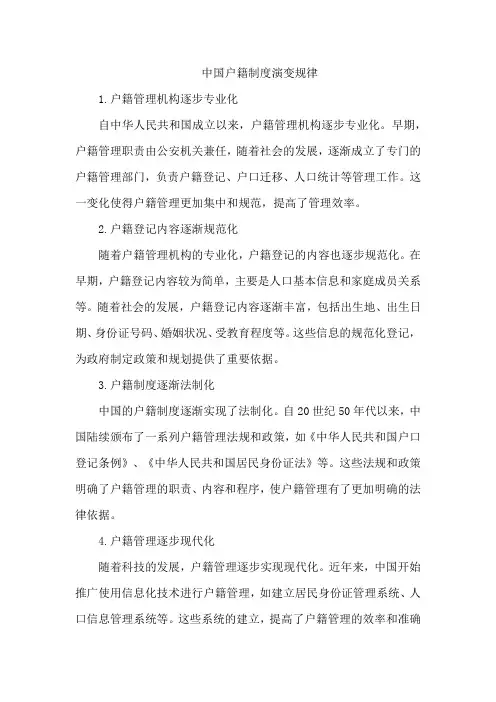

中国户籍制度演变规律

中国户籍制度演变规律1.户籍管理机构逐步专业化自中华人民共和国成立以来,户籍管理机构逐步专业化。

早期,户籍管理职责由公安机关兼任,随着社会的发展,逐渐成立了专门的户籍管理部门,负责户籍登记、户口迁移、人口统计等管理工作。

这一变化使得户籍管理更加集中和规范,提高了管理效率。

2.户籍登记内容逐渐规范化随着户籍管理机构的专业化,户籍登记的内容也逐步规范化。

在早期,户籍登记内容较为简单,主要是人口基本信息和家庭成员关系等。

随着社会的发展,户籍登记内容逐渐丰富,包括出生地、出生日期、身份证号码、婚姻状况、受教育程度等。

这些信息的规范化登记,为政府制定政策和规划提供了重要依据。

3.户籍制度逐渐法制化中国的户籍制度逐渐实现了法制化。

自20世纪50年代以来,中国陆续颁布了一系列户籍管理法规和政策,如《中华人民共和国户口登记条例》、《中华人民共和国居民身份证法》等。

这些法规和政策明确了户籍管理的职责、内容和程序,使户籍管理有了更加明确的法律依据。

4.户籍管理逐步现代化随着科技的发展,户籍管理逐步实现现代化。

近年来,中国开始推广使用信息化技术进行户籍管理,如建立居民身份证管理系统、人口信息管理系统等。

这些系统的建立,提高了户籍管理的效率和准确性,也为公民提供了更加便捷的服务。

5.户籍制度逐步公平化随着社会的发展和改革的深入,中国的户籍制度也在逐步公平化。

近年来,中国开始推行居住证制度,实现了流动人口的基本公共服务均等化。

这一改革打破了城乡分割的局面,使城乡居民在就业、教育、医疗等方面享受同等待遇。

此外,中国还在探索取消城乡户籍差别,实现城乡一体化的发展。

这些改革措施的实施,使得中国的户籍制度更加公平合理。

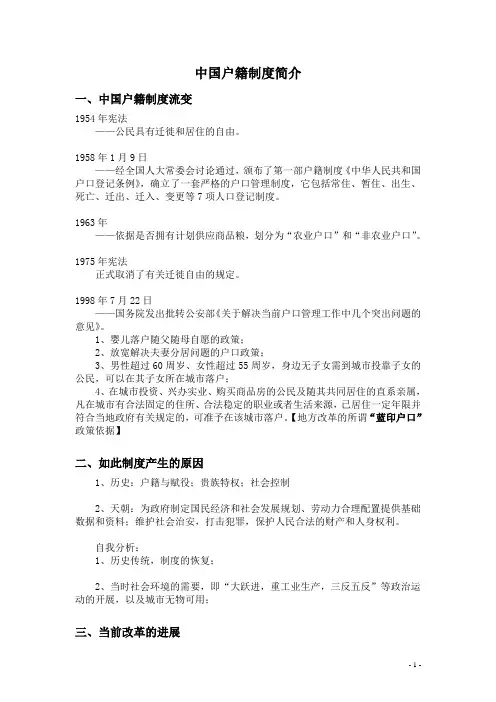

中国户籍制度简介

中国户籍制度简介一、中国户籍制度流变1954年宪法——公民具有迁徙和居住的自由。

1958年1月9日——经全国人大常委会讨论通过,颁布了第一部户籍制度《中华人民共和国户口登记条例》,确立了一套严格的户口管理制度,它包括常住、暂住、出生、死亡、迁出、迁入、变更等7项人口登记制度。

1963年——依据是否拥有计划供应商品粮,划分为“农业户口”和“非农业户口”。

1975年宪法正式取消了有关迁徙自由的规定。

1998年7月22日——国务院发出批转公安部《关于解决当前户口管理工作中几个突出问题的意见》。

1、婴儿落户随父随母自愿的政策;2、放宽解决夫妻分居问题的户口政策;3、男性超过60周岁、女性超过55周岁,身边无子女需到城市投靠子女的公民,可以在其子女所在城市落户;4、在城市投资、兴办实业、购买商品房的公民及随其共同居住的直系亲属,凡在城市有合法固定的住所、合法稳定的职业或者生活来源,已居住一定年限并符合当地政府有关规定的,可准予在该城市落户。

【地方改革的所谓“蓝印户口”政策依据】二、如此制度产生的原因1、历史:户籍与赋役;贵族特权;社会控制2、天朝:为政府制定国民经济和社会发展规划、劳动力合理配置提供基础数据和资料;维护社会治安,打击犯罪,保护人民合法的财产和人身权利。

自我分析:1、历史传统,制度的恢复;2、当时社会环境的需要,即“大跃进,重工业生产,三反五反”等政治运动的开展,以及城市无物可用;三、当前改革的进展2005年底——中国开始着手改革户籍制度,拟取消农业、非农业户口的界限,探索建立城乡统一的户口登记管理制度。

截止至2009年3月,已有河北、辽宁等13个省、市、自治区相继取消了农业户口和非农业户口性质划分(问题是本质未变)。

目前,一些大城市(如北京、上海等)的户籍登记制度依然没有松动的迹象。

2010年3月1日——临近2010年两会开幕之时,大陆的13家媒体罕见地自发联合发表社论,呼吁两会“尽快废除1958年颁布的《户口登记条例》”,此社论同时还得到境内3家网络媒体支持。

古代户籍制度演变的特点和原因

古代户籍制度演变的特点和原因一、引言户籍制度是中国古代社会管理制度的重要组成部分,它的发展历程漫长且复杂。

从最早的简单户籍登记,到逐渐完善的户籍制度,这个过程体现了古代中国社会经济、政治、文化等方面的变迁。

了解古代户籍制度的演变特点和原因,有助于我们更好地理解中国古代社会的历史发展脉络。

二、古代户籍制度演变的特点1. 从简单到复杂:古代户籍制度的演变可以大致分为几个阶段,从最初的简单户籍登记,到逐渐完善的户籍制度,其发展过程呈现从简单到复杂的趋势。

早期的户籍登记主要是为了征税和征兵,而随着时间的推移,户籍制度逐渐涵盖了更多的人口信息,如姓名、性别、年龄、籍贯等。

2. 户籍制度逐渐完善:随着社会经济的发展和政治制度的变革,户籍制度也逐渐完善。

例如,唐朝时期实行“籍坊制”,将户籍与地域管理相结合,形成了较为完善的户籍管理制度。

到了明清时期,户籍制度更加严格,不仅规定了人口的居住地和职业,还对迁移、婚嫁等行为进行了规定。

三、古代户籍制度演变的原因1. 社会经济的发展:随着社会经济的发展,尤其是农业和手工业的进步,人口数量不断增加,社会关系也变得更加复杂。

为了更好地管理人口和土地资源,户籍制度逐渐完善。

2. 政治制度的变革:政治制度的变革也是推动户籍制度演变的重要原因之一。

例如,唐朝时期的“籍坊制”与当时的政治体制密切相关,而明清时期的户籍制度则与君主专制的加强有关。

3. 人口流动的增加:随着商业和手工业的发展,人口流动逐渐增加。

为了更好地管理流动人口,户籍制度需要进行调整和完善。

同时,随着城市化的加速和城乡差距的扩大,户籍制度也需要进行相应的变革。

四、结语古代户籍制度的演变是社会历史发展的必然结果,其特点和发展趋势反映了当时社会的经济、政治和文化状况。

从简单到复杂,从最初的户籍登记到逐渐完善的户籍制度,我们可以看到中国古代社会管理制度的不断完善和发展。

同时,户籍制度的演变也体现了国家对人口和土地资源的控制力逐渐加强,对社会的稳定和发展起到了积极的推动作用。

第17课《中国古代的户籍制度与社会治理》知识点

第17课中国古代的户籍制度与社会治理一、历代户籍制度演变1、战国时期:国家编排民户,制定户籍的开始。

公元前375年,秦献公“为户籍相伍”,即以五家为“伍”的办法编排户口。

2、秦朝:户籍实行分类登记制度,除一般百姓的户籍外,还有宗亲贵族的宗室籍、官吏的宦籍、商贾的市籍等。

3.汉朝(1)管理:丞相主管全国户籍工作,各级地方政府也均有专门人员主管户籍。

(2)登记:户是政府征派赋役的单位。

百姓编户入籍后,便成了封建国家的“编户齐民”。

(3)检查:政府定期进行人口调查。

4、东汉末年:战事频繁,人口流动加剧,地主豪强与国家争夺人口,户籍散乱。

5、隋朝:命州县官“大索貌阅”,将人口体貌与户籍管理登记相比较,重新核定户籍。

6、唐朝:唐承隋制,管理更严,户籍三年一造。

7、宋朝:户籍分主户与客户。

主户指拥有土地、缴纳赋税的税户,客户指没有土地的佃户。

8、元朝:户口类型比较复杂,按职业可以分为军户、民户、站户等,统称为“诸色户计”,一旦定籍,世代相袭,不得变动。

9、明朝(1)继承了元朝以职业定户籍的做法,户籍分民籍、军籍、匠籍等。

(2)明朝户籍册称“黄册”,以里甲制为基础,每里一册,详列各户人口、田土、房屋。

10、清朝(1)普通户籍基本沿袭明制,但由于政府赋役越来越倾向于向土地摊派,户籍管理相对松弛。

(2) 到清前期赋役实行固定丁银、摊丁入亩后,户籍的作用大为削弱。

(3)乾隆年间,朝廷谕令户籍永停编审,此后政府只是按照一定的组织制度登记人口数量。

二、历代基层组织与社会治理(一)基层组织1、概况:从秦汉到明清,县是最基层的行政机构,下设直接管理民众的基层组织。

封建时代基层组织的任务是征发赋役和维护稳定。

2、演变表现(1)秦汉时期①县下设乡和里。

乡设三老,掌教化;设啬夫,掌狱讼、赋税;设游缴,掌捕盗。

里设里正。

②乡、里之外有亭,设亭长,负责传递政令和维护治安。

后代沿袭这种乡里制度,稍有变化。

(2)唐朝:以百户为里,五里为乡,城内设坊,郊外设村,设里正、坊正、村正。

后的中国户籍制度结构与变迁

因此,需要进一步加强改革措施,完善社会保障制度和公共服务体系,以推 动中国户籍制度的进一步发展。

谢谢观看

四、中国户籍制度的最新改革进 展

近年来,随着中国社会经济的快速发展,户籍制度也经历了一系列的改革和 调整。其中最重要的改革是取消了城乡二元结构的户籍制度,推行了统一的居民 户口制度。这一改革旨在打破原有的城乡分割格局,促进城乡一体化发展。此外, 政府还推出了一系列的配套措施,包括完善社会保障制度、推进农村土地制度改 革、鼓励农民工进城落户等,以进一步推动户籍制度改革和城乡一体化发展。

三、中国户籍制度的研究方法

研究中国户籍制度变迁的方法主要包括文献研究、实证研究和案例分析等。 文献研究主要是通过查阅相关的历史文献和政策法规,了解户籍制度的演变历程 和政策调整。实证研究主要是通过数据分析和调查问卷等方式,了解户籍制度对 于社会经济的影响和作用。案例分析主要是通过分析具体地区的户籍制度实践情 况,了解户籍制度在实际操作中的效果和存在的问题。

参考内容

中国户籍制度是中国社会管理的重要基础,对于社会稳定和经济发展具有重 要的作用。然而,随着中国社会经济的快速发展,户籍制度也经历了一系列的变 迁和改革。本次演示将探讨中国户籍制度的演变历程、现实意义、研究方法以及 最新改革进展等方面,以期更好地理解这一重要社会制度。

一、中国户籍制度的演变历程

3、人口质量

人口质量是指一个行政区域内人口的素质、文化水平、健康状况等方面。在 中国,户籍人口的质量受到教育、医疗、社保等方面的影响。

4、城乡户籍制度

城乡户籍制度是中国户籍制度的重要特征之一,它根据居民的居住地域分为 城市户籍和农村户籍。城市户籍通常享受更好的社会福利和公共服务,而农村户 籍则相对较差。

2、人口自由流动的限制Байду номын сангаас

第17课-中国古代的户籍制度与社会治理

徽州府祁门县汪寄佛户帖

户部洪武三年十一月二十六日钦奉圣旨“说与户部官 知道,如今天下太平了也,止是户口不明白俚,教中书省 置下天下户口的勘合文簿户帖。你每(们)户部家出榜, 去教那有司官将他所管的应有百姓,都教入官附名字写着 他家人口多少,写得真着,与那百姓一个户帖……”

一、历代户籍制度演变

3、北宋

保甲制

王安石推行保甲制度,源于唐朝的邻保制度

4、明朝

十家牌法

5、清朝

保甲制

十家总编为一牌,轮流收掌、察看

十户为牌,设牌长;十牌为甲,设甲长;十甲为保,设保长 兼具区划和户籍管理性质的乡里制与旨在维护社会治安的保甲制合一

二、历代基层组织与基层社会治理

1、趋势: ①由乡里制向保甲制 ②由乡官制向职役制转变 ③国家对乡村治理的干预和控制逐步增强,乡村自治功能逐步减弱。 ④历代政府注重建立基层民众的自我管理与相互监督机制

8、明朝时期的户籍制度 (3)黄册和鱼鳞图册互为补充

材料 人民之丁产事业,官府必有册;土田之鳞次栉比,乡里必有图。按图以稽荒熟,为某人见业则 不可隐;按册以稽某家某户占田若干、坐落某处,则税不可逋。

——顾炎武 《天下郡国利病书》

◎黄册

鱼鳞图册◎

一、历代户籍制度演变

9、清朝时期的户籍制度

(1)清朝普通户籍基本沿袭明制,但管理相对松弛。 (2)到清前期赋役实行固定丁银、摊丁入亩,户籍的作用大为 削弱。 (3)乾隆年间,朝廷谕令户籍永停编审,此后政府只是按照一 定的组织制度登记人口数量。

国无九年之蓄,曰不足;无六年之蓄,曰急;无三年之蓄,曰国非

其国也。

——《礼记•王制》

仓无备粟,不可以待凶饥。

——《墨子•七患》

- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。

- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。

- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

建国以来,中国户籍管理制度的变化大致可划分为3个阶段:第一阶段,1958年以前,属自由迁徙期;第二阶段,1958年~1978年,为严格控制期;第三阶段,1978年以后,半开放期。

1958年以前,中国没有严格的户籍管理制度,人们可以自由迁徙。

1958年1月9日,经全国人大常委会讨论通过,毛泽东签署一号主席令,颁布了新中国第一部户籍制度《中华人民共和国户口登记条例》,确立了一套较完善的户口管理制度,它包括常住、暂住、出生、死亡、迁出、迁入、变更等7项人口登记制度。

这个条例以法律形式严格限制农民进入城市,限制城市间人口流动,在城市与农村之间构筑了一道高墙,城乡分离的“二元经济模式”因此而生成。

但是,随着社会经济的发展,旧的户籍制所带来的负效应日益显现。

同时,随着市场经济的发展,计划经济体制下的“大锅饭”、“铁饭碗”被打破,大量高学历或有一技之长的专业人士加入到流动大军中来……据公安部和有关专家估算,1997年全国流动人口已达1.1亿。

在市场经济逐渐形成的今天,人口的合理流动已成为一股不可阻挡的潮流,对

40 年不变的户籍制度形成了冲击。

1998年7月22日,国务院发出批转公安部《关于解决当前户口管理工作中几个突出问题的意见》。

文件对当前户口管理作出了“四项改革”:

1、实行婴儿落户随父随母自愿的政策。

对以往出生并要求在城市随父落户的未成年人,可以逐步解决其在城市落户的问题,学龄前儿童应当优先予以解决;

2、放宽解决夫妻分居问题的户口政策。

对已在投靠的配偶所在城市居住一定年限的公民,应当根据自愿的原则准予在该城市落户;

3、男性超过60周岁、女性超过55周岁,身边无子女需到城市投靠子女的公民,可以在其子女所在城市落户;

4、在城市投资、兴办实业、购买商品房的公民及随其共同居住的直系亲属,凡在城市有合法固定的住所、合法稳定的职业或者生活来源,已居住一定年限并符合当地政府有关规定的,可准予在该城市落户。

事实上,上海、深圳、广州、厦门、海南等一些改革开放的前沿城市,早在这“四项”改革措施公布以前就实行了“蓝印户口”。

上海市1994年2月施行《上海市蓝印户口管理暂行规定》,文件规定:在上海投资人民币100万元(或美元20万元)及以上、或购买一定面积的商品房、或在上海有固定住所及合法稳定工作者均可申请上海市蓝印户口,持蓝印户口一定期限后可转为常住户口;深圳市1996年1月1日开始实行“蓝印户口”政策,截至1998年3月底,深圳已办理蓝印户口3.7万多人,由蓝印户口转为常住户口7000人;广州1998年3月亦推出了“蓝印户口”,其他省市也在一定范围内实行特殊的户口政策,如苏州市在苏州工业园

区实行四种类别(聘用类、购房类、纳税类、投资类)的“蓝印户口”。

北京由于特殊的首都身份,户籍制度改革相对比较谨慎,但是,北京也于今年6月推出“工作寄住证”,凡在北京市高新技术企业或跨国公司总部及研发中心工作的外地人员,符合一定条件者,由企业提出申请,可办理“北京市工作寄住证”,持证者在购房、子女入托、入中小学等方面享有北京市民待遇,持寄住证3年者,经企业申请并报市人事局审批可转为北京市正式户口。

人口流动是社会发展的必然结果,快速的经济发展必然产生大量的人口流动,美国、澳大利亚以及我国香港都是世界上人口流动量大,人员迁徙最频繁的国家和地区,同时也是经济高速发展之地。

正如人口学专家研究表明:合理的人口流动能促进商品经济的发展,有利于人才交流和劳动力资源配置。

为实现公民的择业、居住以及迁徙自由,国家正采取多种措施鼓励、支持和引导人口的正常、合理流动。

《中国经营报》2001年6月26日

相关新闻

中国户籍制度暂时不能取消

户籍改革是大势所趋

相关专题

关注户籍制度改革。