认识的辩证运动发展过程--马原

马原辩证关系总结

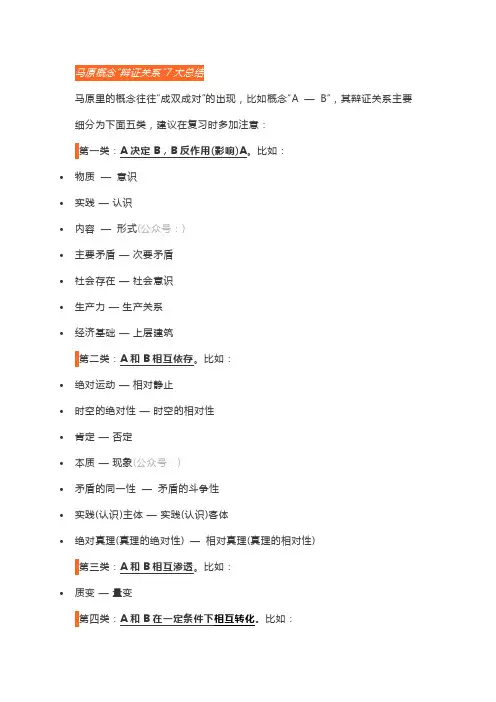

7马原里的概念往往“成双成对”的出现,比如概念“A —B”,其辩证关系主要细分为下面五类,建议在复习时多加注意:/第一类:A决定B,B反作用(影响)A。

比如:•物质—意识•实践—认识•内容—形式(公众号:)•主要矛盾—次要矛盾•社会存在—社会意识•生产力—生产关系•经济基础—上层建筑/第二类:A和B相互依存。

比如:•绝对运动—相对静止•时空的绝对性—时空的相对性•肯定—否定•本质—现象(公众号:)•矛盾的同一性—矛盾的斗争性•实践(认识)主体—实践(认识)客体•绝对真理(真理的绝对性) —相对真理(真理的相对性)/第三类:A和B相互渗透。

比如:•质变—量变•主要矛盾—次要矛盾•矛盾的主要方面—矛盾的次要方面•矛盾斗争性—矛盾同一性•矛盾特殊性(个性) —矛盾普遍性(共性)•质变—量变(公众号:)•原因—结果•整体—局部•必然—偶然•可能—现实•内容—形式(公众号:)•真理的绝对性—真理的相对性•真理—谬误•成功—失败/第五类:A包含B。

比如:•时空的有限性—时空的无限性:有限包含无限(公众号:)•矛盾特殊性(个性) —矛盾普遍性(共性):个性包含共性/第六类:A中有B,B中有A。

比如:•原因—结果•必然—偶然•感性认识—理性认识(公众号:)•绝对真理(真理的绝对性) —相对真理(真理的相对性)/第七类:AB之间不能调和。

比如:•辩证法(全面、联系、发展地看问题) —形而上学(孤立、片面、静止地看问题)。

马原方法论概括

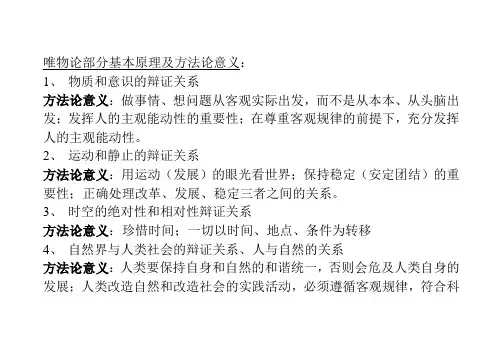

唯物论部分基本原理及方法论意义:1、物质和意识的辩证关系方法论意义:做事情、想问题从客观实际出发,而不是从本本、从头脑出发;发挥人的主观能动性的重要性;在尊重客观规律的前提下,充分发挥人的主观能动性。

2、运动和静止的辩证关系方法论意义:用运动(发展)的眼光看世界;保持稳定(安定团结)的重要性;正确处理改革、发展、稳定三者之间的关系。

3、时空的绝对性和相对性辩证关系方法论意义:珍惜时间;一切以时间、地点、条件为转移4、自然界与人类社会的辩证关系、人与自然的关系方法论意义:人类要保持自身和自然的和谐统一,否则会危及人类自身的发展;人类改造自然和改造社会的实践活动,必须遵循客观规律,符合科学发展的要求,走可持续发展道路;解决“全球问题”(生态环境问题)的根本途径是形成正确的实践观和实践方式,提高实践水平。

5、世界的物质统一性原理方法论意义:一切从实际出发,实事求是,按照客观规律办事。

辩证法部分基本原理及其方法论意义:1、事物的普遍联系和永恒发展方法论意义:用联系的眼光看世界,确立整体性、开放性的观念,善于分析事物的具体联系,从动态中把握事物的普遍联系。

用发展、过程的眼光看世界,一切事物只有经过一定的过程,才能实现自身的发展。

2、对立统一规律方法论意义:承认矛盾、正视矛盾、分析矛盾、解决矛盾;具体问题具体分析;“两点论”基础上的“重点论”;在对立中把握同一,在同一中把握对立的方法;抓关键、看主流的方法;共性和个性相结合的方法。

矛盾的普遍性与特殊性辩证关系的原理是建设中国特色社会主义的哲学基础。

3、质量互变规律方法论意义:重视量变,勇于质变;不以善小而不为,不以恶小而为之。

4、否定之否定规律方法论意义:既看到光明的前景,坚定必胜的信念,又要有脚踏实地的工作作风,要准备走曲折的道路。

5、五对范畴方法论意义:现象和本质:透过现象抓本质,通过对事物现象去粗取精、去伪存真、由此及彼、由表及里的认识过程,深化对事物本质的认识。

考研政治:马原第四章重点知识解答(一)

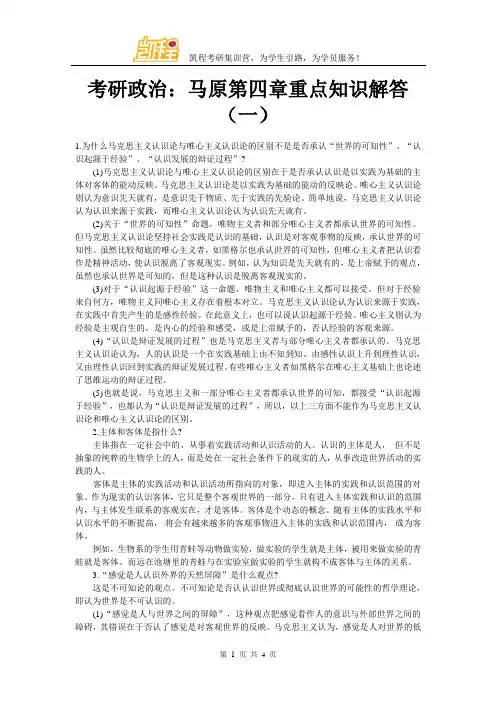

考研政治:马原第四章重点知识解答(一)1.为什么马克思主义认识论与唯心主义认识论的区别不是是否承认“世界的可知性”、“认识起源于经验”、“认识发展的辩证过程”?(1)马克思主义认识论与唯心主义认识论的区别在于是否承认认识是以实践为基础的主体对客体的能动反映。

马克思主义认识论是以实践为基础的能动的反映论。

唯心主义认识论则认为意识先天就有,是意识先于物质、先于实践的先验论。

简单地说,马克思主义认识论认为认识来源于实践,而唯心主义认识论认为认识先天就有。

(2)关于“世界的可知性”命题,唯物主义者和部分唯心主义者都承认世界的可知性。

但马克思主义认识论坚持社会实践是认识的基础,认识是对客观事物的反映,承认世界的可知性。

虽然比较彻底的唯心主义者,如黑格尔也承认世界的可知性,但唯心主义者把认识看作是精神活动,使认识脱离了客观现实。

例如,认为知识是先天就有的,是上帝赋予的观点,虽然也承认世界是可知的,但是这种认识是脱离客观现实的。

(3)对于“认识起源于经验”这一命题,唯物主义和唯心主义都可以接受。

但对于经验来自何方,唯物主义同唯心主义存在着根本对立。

马克思主义认识论认为认识来源于实践,在实践中首先产生的是感性经验。

在此意义上,也可以说认识起源于经验。

唯心主义则认为经验是主观自生的,是内心的经验和感受,或是上帝赋予的,否认经验的客观来源。

(4)“认识是辩证发展的过程”也是马克思主义者与部分唯心主义者都承认的。

马克思主义认识论认为,人的认识是一个在实践基础上由不知到知、由感性认识上升到理性认识,又由理性认识回到实践的辩证发展过程。

有些唯心主义者如黑格尔在唯心主义基础上也论述了思维运动的辩证过程。

(5)也就是说,马克思主义和一部分唯心主义者都承认世界的可知,都接受“认识起源于经验”,也都认为“认识是辩证发展的过程”,所以,以上三方面不能作为马克思主义认识论和唯心主义认识论的区别。

2.主体和客体是指什么?主体指在一定社会中的、从事着实践活动和认识活动的人。

马原第三章—认识的本质及其发展规律(教案)

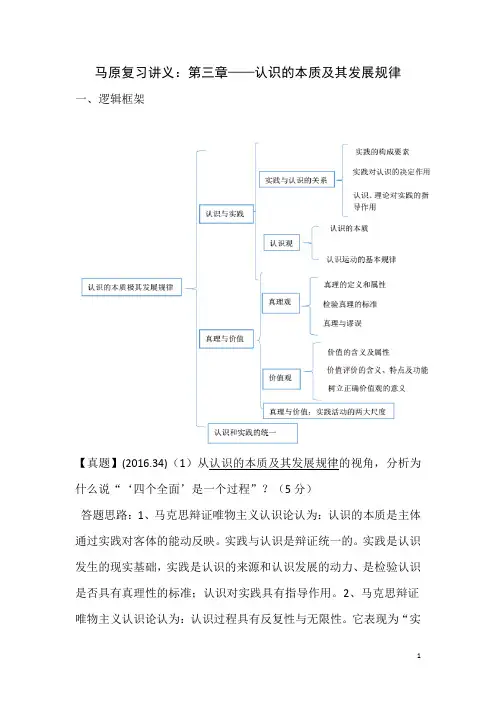

马原复习讲义:第三章——认识的本质及其发展规律一、逻辑框架【真题】(2016.34)(1)从认识的本质及其发展规律的视角,分析为什么说“‘四个全面’是一个过程”?(5分)答题思路:1、马克思辩证唯物主义认识论认为:认识的本质是主体通过实践对客体的能动反映。

实践与认识是辩证统一的。

实践是认识发生的现实基础,实践是认识的来源和认识发展的动力、是检验认识是否具有真理性的标准;认识对实践具有指导作用。

2、马克思辩证唯物主义认识论认为:认识过程具有反复性与无限性。

它表现为“实践、认识、再实践、再认识”的无限循环。

3、四个全面”战略思想还体现了感性认识和理性认识的辩证关系原理,实践和认识具体的历史的统一原理。

(全面建成小康社会、全面深化改革、全面依法治国、全面从严治党)【真题】(2010、34)(1)为什么“无论是大师还是普通人,失误和错误是难免的”?答题思路:上述材料讲述的梅兰芳能“把险些造成舞台事故的错误”变为成功的“经典之作”的小故事告诉我们“无论是大师还是普通人,失误和错误是难免的”,其哲学依据是:实践和认识的辩证关系原理;人类的认识和实践是一个复杂的过程。

由于主客观条件的限制和制约,任何人发生错误都是难免的。

此外,上述故事还能体现理性认识和感性认识的辩证关系原理;认识过程的反复性与无限性的原理;实践和认识的具体的历史的统一的原理。

所以,认识过程的复杂性导致无论是大师还是普通人,失误和错误是难免的。

二、考点讲解(一)认识与实践1、实践与认识的关系(1)实践的构成要素(历年无考察):总:实践活动是以改造客观世界为目的、主体与客体之间通过一定的中介发生相互作用的结果。

构成要素:1)主体是指具有思维能力、从事社会实践和认识活动的人;2)客体是指实践和认识活动所指向的对象;3)中介是指各种形式的工具、手段以及运用、操作这些工具的程序和方法。

※认识的主体与客体的关系,从根本上说是认识关系和实践关系。

有两方面的内容:其一,认识和被认识的关系即认识关系;其二,改造和被改造的关系即实践关系。

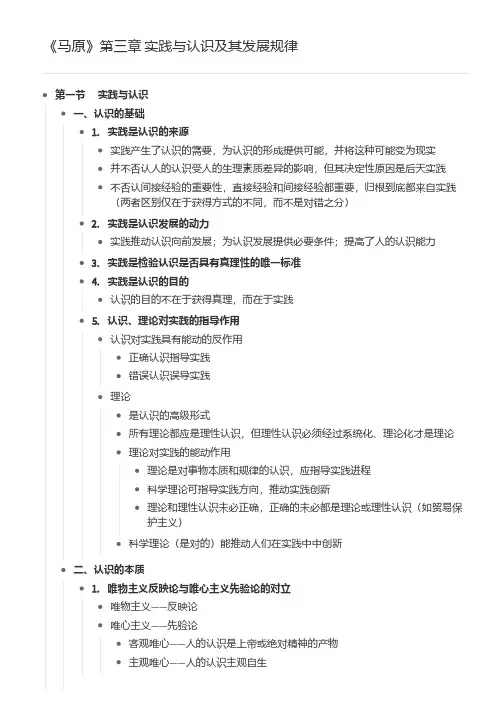

《马原》第三章 实践与认识及其发展规律

把辩证法应用于反映论

3. 价值观 有先进落后、正确错误、积极消极之分

4. 真理和价值的辩证统一关系 真理尺度和价值尺度 真理尺度:对 价值尺度:有用 任何实践活动都是真理尺度和价值尺度的统一 真理原则和价值原则

真理原则 按照世界本来面目认识改造世界

价值原则 按照人类自己需求认识改造世界

区别 真理原则侧重客体性,价值原则侧重主体性 真理原则看能否干成,价值原则看达到什么预期 真理原则检验标准唯一,价值原则评价标准不唯一,底线是符合全人类 利益

关系 二者是辩证统一的,统一的基础是实践 二者相互依存、相互渗透,不可分割

只重理性不重感性,导致教条主义 只重感性不重理性,导致经验主义

2. 认识过程中的两次飞跃 第一次 从实践到认识(实践——感性认识——理性认识) 第二次 从理性认识到实践(更重要) Think:为什么理性认识要回归到实践之中? 1,认识的目的:理性认识只有回归到实践中,才能指导实践,改造客观 世界 2,理性认识只有回归到实践中,才能得到实践的检验、丰富、发展

4. 人们认识实践活动中的真理与谬误、成功与失败 二者是相伴而生的 二者是对立的,性质不同的两种认识 二者是统一的,相互依存、相互转化,只要总结经验教训,就可将谬误转化为真 理

二、真理的检验标准 1. 实践是检验真理的唯一标准 实践是检验真理的唯一标准,这是由真理的本性和实践的特点决定的 真理的本性 主观与客观相一致(认识正确地反映了认识对象) 实践的特点 直接现实性 实践是沟通主观和客观的“桥梁” 2. 逻辑证明

马原复习重点(对照)(2)

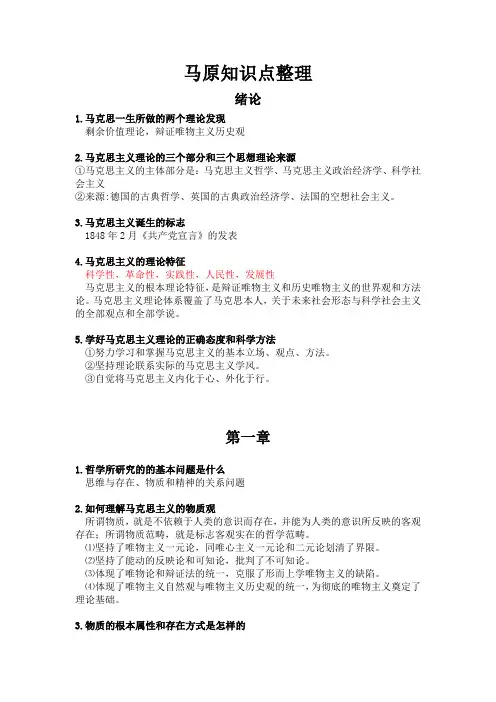

马原知识点整理绪论1.马克思一生所做的两个理论发现剩余价值理论,辩证唯物主义历史观2.马克思主义理论的三个部分和三个思想理论来源①马克思主义的主体部分是:马克思主义哲学、马克思主义政治经济学、科学社会主义②来源:德国的古典哲学、英国的古典政治经济学、法国的空想社会主义。

3.马克思主义诞生的标志1848年2月《共产党宣言》的发表4.马克思主义的理论特征科学性,革命性,实践性,人民性,发展性马克思主义的根本理论特征,是辩证唯物主义和历史唯物主义的世界观和方法论。

马克思主义理论体系覆盖了马克思本人,关于未来社会形态与科学社会主义的全部观点和全部学说。

5.学好马克思主义理论的正确态度和科学方法①努力学习和掌握马克思主义的基本立场、观点、方法。

②坚持理论联系实际的马克思主义学风。

③自觉将马克思主义内化于心、外化于行。

第一章1.哲学所研究的的基本问题是什么思维与存在、物质和精神的关系问题2.如何理解马克思主义的物质观所谓物质,就是不依赖于人类的意识而存在,并能为人类的意识所反映的客观存在;所谓物质范畴,就是标志客观实在的哲学范畴。

⑴坚持了唯物主义一元论,同唯心主义一元论和二元论划清了界限。

⑵坚持了能动的反映论和可知论,批判了不可知论。

⑶体现了唯物论和辩证法的统一,克服了形而上学唯物主义的缺陷。

⑷体现了唯物主义自然观与唯物主义历史观的统一,为彻底的唯物主义奠定了理论基础。

3.物质的根本属性和存在方式是怎样的根本属性:运动存在方式:时间和空间4.怎样理解物质的运动与静止的关系运动和静止相互依赖、相互渗透、相互包含,“动中有静、静中有动”。

物质世界的运动是绝对的,而物质在运动过程中又有某种相对的静止。

相对静止是物质运动在一定条件下的稳定状态。

运动的绝对性体现了物质运动的变动性、无条件性,静止的相对性体现了物质运动的稳定性、有条件性。

运动和静止相互依赖、相互渗透、相互包含,“动中有静,静中有动”。

无条件的绝对运动和有条件的相对静止构成了对立统的关系。

马克思主义基本原理马原2021版课件第二章实践与认识及其发展规律135页

蜂巢

蓝图

二、实践的本质与基本结构

第二章 实践与认识及其发展规律

2、实践的基本特征

社会历史性

实践的内容、性质、范围、水平都是受一定的社会历史条 件所制约的,都是随着一定的社会历史条件的变化而变化 的,因而实践又是历史地发展着的实践。

二、实践的本质与基本结构 (二)实践的基本结构

第二章 实践与认识及其发展规律

第二章 实践与认识及其发展规律

二、实践的本质与基本结构

第二章 实践与认识及其发展规律

3、实践是认识的目的

获得认识,不是"猎奇”或“雅兴”,不是为认识而认识,其 最终目的是为实践服务,指导实践,以满足人们生活和生产的需 要。

1831年10月17日,法拉第发现电磁感应现象, 并进而得到产生交流电的方法。

• 吾尝终日而思矣,不如须臾之所 学也;吾尝跂而望矣,不如登高 之博见也。

第二章 实践与认识及其发展规律

《冬夜读书示子聿》

陆游

古人学问无遗力, 少壮工夫老始成。 纸上得来终觉浅, 绝知此事要躬行。

一、科学的实践观及其意义

第二章 实践与认识及其发展规律

(一)科学实践观的创立与发展

• “实践”在马克思主义哲学产生以前,已经使用。 • 在中国古汉语中,实践是由“实”(实际)和“践”(践履)两

一、科学的实践观及其意义

第二章 实践与认识及其发展规律

(一)科学实践观的创立与发展

• 康德把实践的概念引入哲学,提出了“伦理理性”和“实践理性 ”的概念。在康德看来,实践理性通过规范人的意志而支配人的 道德活动。是一种理性自主。 • 第二,实践是一种科学实验。 • 罗吉尔∙培根认为,权威、习惯、成见、虚夸是通向真理的四大障 碍。因而,他主张要认识真理必须进行实验。

华工19年7月马原主观题要点整理一天必过

导论1.什么是马克思主义?马克思主义具有哪些鲜明的特征?(教材第18页思考题第1题)⻢克思主义是由⻢克思和恩格斯创⽴并为后继者所不断发展的科学理论体系,是关于⾃然、社会和⼈类思维发展⼀般规律的学说,是关于社会主义必然代替资本主义、最终实现共产主义的学说,是关于⽆产阶级解放、全⼈类解放和每个⼈⾃由⽽全⾯发展的学说,是指引⼈⺠创造美好⽣活的⾏动指南。

特征:科学性、革命性、实践性、人民性和发展性。

2.结合当代世界所面临的课题和当代青年所肩负的使命,谈谈马克思主义的当代价值和指导意义。

13-16页(教材第18页思考题第3题)(1)观察当代世界变化的认识⼯具(2)指引当代中国发展的⾏动指南(3)引领⼈类社会进步的科学真理第一章世界的物质性及发展规律1.在人工智能飞速发展的条件下,如何认识物质与意识的关系?25-27页(参考2018年版教材第54页思考题第2题)(1)物质决定意识。

(2)意识对物质具有反作⽤。

(3)主观能动性和客观规律性的统⼀。

2.运用矛盾的普遍性和特殊性辩证关系原理,说明把马克思主义普遍真理与中国具体实际相结合的重要性。

38-40页(教材54页思考题第3题)(1)矛盾的普遍性,矛盾的特殊性(2)矛盾的普遍性和特殊性是辩证统一的关系。

(3)“中国特色”是中国不同于其他国家的特殊性、个性;“社会主义”则是共性、普遍性。

3.量变和质变的辩证关系。

40-41页第⼀,量变是质变的必要准备。

第⼆,质变是量变的必然结果。

第三,量变和质变是相互渗透的。

4.人类社会的物质性的主要表现是什么?29页第⼀,⼈类社会是物质世界的组成部分。

第⼆,⼈类获取⽣活资料的活动是物质性的活动。

第三,⼈类社会存在和发展的基础是物质资料的⽣产⽅式5.辩证否定观的基本内容。

41页第⼀,否定是事物的⾃我否定,是事物内部⽭盾运动的结果。

第⼆,否定是事物发展的环节。

第三,否定是新旧事物联系的环节。

第四,辩证否定的实质是“扬弃”,既克服其消极因素⼜保留其积极因素。

马原第二章之世界的普遍联系与发展(辩证法)

马原第二章之世界的普遍联系与发展(辩证法)对于马原的复习,除了全面铺开了解基本知识点,还要加强对框架结构的理解和把握。

下面考研政治辅导名师针对马原中的考点和历年所考题型等进行分析,各位考生可以把这个内容当做复习的参考资料,提高政治成绩!二、世界的普遍联系与发展(辩证法)考点20 联系的内涵和特点1.联系的内涵联系是指事物内部各要素之间和事物之间相互影响、相互制约和相互作用的关系。

2.联系的特点(1)客观性。

事物的联系是事物本身所固有的,不是主观臆想的。

(2)普遍性。

①任何事物内部的不同部分和要素是相互联系的。

②任何事物都同其他事物处于一定的相互联系之中。

③整个世界是相互联系的统一整体。

(3)多样性。

内部联系和外部联系、直接联系和间接联系、必然联系和偶然联系、本质联系和非本质联系等。

考点21 事物普遍联系原理的方法论意义要求人们要善于分析事物的具体联系,确立整体性、开放性的观念,从动态中考察事物的普遍联系。

考点22 联系与运动、变化、发展(2015考研新增考点)事物的相互联系包含事物的相互作用,相互作用必然导致事物的运动、变化和发展。

事物之间相互作用的结果,使事物原有的状态或性质发生不同程度的变化。

概括一切形式的变化就是运动,运动变化的基本趋势是发展。

考点23 发展的实质1.发展的实质发展是前进上升的运动。

发展的实质是新事物的产生和旧事物的灭亡。

新事物是指合乎历史前进方向、具有远大前途的东西;旧事物是指丧失历史必然性、日趋灭亡的东西。

2.新生事物不可战胜原理(本考点在2012年考研政治真题中的第17题考过)(1)就新生事物与环境的关系而言,新事物有新的结构和功能,适应已经变化了的环境和条件:旧事物的各种要素和功能不适应环境和客观条件的变化。

(2)就新事物与旧事物的关系而言,新事物在旧事物的“母体”中孕育成熟,否定了旧事物中消极腐朽的东西,保留了旧事物中合理的、仍然适合新的条件的因素,添加了旧事物所不能容纳的新内容。

马原(第一章第二节)(事物的普遍联系和变化发展)

(二)必然与偶然(最难,最抽象)

• 太原的伙伴们注意了: • 以后坐1、813、809、855、611、863、865、859、822、848、308、38、

路等等,谁要是敢不在站点强行下车与司机吵架的,全车人揍它…… • 因为这几条公交线路都路过汾河,特别注意,不要影响公交驾驶员心情。

如果“偶然性”不起任 何作用的话,那么世界历史 就会带有非常神秘的性质。

马克思主义 基本原理

马克思主义基本原理

第一章

世界的物质性及 发展规律

马克思主义基本原理

目录

CONTENTS

第一节 世界多样性与物质统一性

第二节 事物的普遍联系和变化发展

第三节

唯物辩证法是认识世界和 改造世界的根本方法

第二节

事物的普遍联系 和变化发展

一 / 物质及其存在方式

二 / 物质与意识的辩证关系

(二)事物的变化发展 事物变化发展的方法论意义

历史地看问题 与时俱进,勇于创新,反对因循守旧

大力实施创新驱动发展战略

蹄疾步稳推进全面深化改革

辩证法逻辑结构图

第一章第一节第二节 事物的普遍联系 和变化发展

两大特征 五对范畴

普遍联系

永恒发展

原因和结果 必然性和偶然性 本质和现象 可能和现实 形式和内容

企业的社会生存系统

一、两大总特征

2.联系具有普遍性

(一)事物的普遍联系

蚕沙

蚕 沙

鱼 沼气渣

桑基鱼塘

一、两大总特征

(一)事物的普遍联系

一、两大总特征

2.联系具有普遍性

(一)事物的普遍联系

万物互联时代悄然而至 一幅由种种联系交织起来的世界图景将变得更加清晰可见

3.联系具有多样性

- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。

- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。

- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

1.理性认识向实践飞跃的必要性和重要性

• A、认识只有回到实践中去,才能得到检验和发展 。

亚里斯多德:不同重 量的物体下落速度不 同。

伽利略:不同重量的 物体下落速度相同。

B、认识只有回到实践中去,才能达 到改造世界的目的。

2.理性认识向实践飞跃的条件和途径

• 第一,要尽可能正确地实现第一个飞跃,形 成相对正确的理性认识 • 第二,要坚持理论和实际相结合的原则,把 一般的理论原则具体化。 • 第三,要使理论掌握群众 • 第四,要有正确的思想方法即工作方法

认识过程的反复性和无限性

• 由实践到认识,再由认识到实践只完成了一次循环 ,而认识辩证运动的全过程是“实践、认识、再实 践、再认识,这种形式循环往复以至无穷。”(《毛 泽东选集》第1卷,第273页) 也就是说认识运动过 程具有反复性和无限性。

认识运动的反复性。

认识运动的反复性:是指对于一个具体的事物 的认识由于主客观条件的限制由实践到认识由 认识到实践这样的循环进行多次才能完成。 发明家爱迪生,试验了1600多种 材料,经历了8000多次的失败, 才找到了合适的电灯灯丝

• 一 从感性认识到理性认识的飞跃 • 二 从理性认识到实践的飞跃 • 三 认识运动过程的反复性和无限性

感性认识

• 一 含义:感性认识是人们的感觉器官直接感 受到的关于事物的现象、事物的外部联系的 认识。 • 二 特点:直接性,形象性,表面性 • 三 形式:感觉,直觉,表象 • 四 缺点:缺点在于它只是对事物外部现象的 反映,这是它的局限性所在,也是它必须上 升到理性认识的原因所在。

• B、运用科学的方法进行思考

• 毛泽东说的“将丰富的感性材料加以去世粗取精、去伪存真 、由此及彼、由表及里的改造制作工夫,造成概念和理论的 系统” • 这个过程中运用的逻辑方法主要有归纳和演绎、分析和综合 、由具体到抽象又由抽象到具体的方法等。更具体的思维方 法有:比较、分类、类比、统计、理想化等逻辑思维方法

特别鸣谢 “大白兔”公司的支持 以及 董莹莹同学的奶糖

• 案例分析: 地球是方的还是圆的? 我们的 祖先以前有的人认为地球是方的,因为他们 所能看到的就是平坦四方的土地所以他们的 感性认识也就是直觉:地球是方的。但是通 过近代人们的观察和理论分析,地球是椭圆 的,这,就是理性认识。

从理性认识到实践的运动

• 毛泽东说:“认识的能动作用,不但表现于 从感性的认识到理性的认识之能动的飞跃, 更重要的还须表现于从理性的认识到革命的 实践这一个飞跃。”

认识的辩证发展过程

PPT制作:董莹莹,陈佳康 资料搜集:仲夏,戚正旭,许明明,王靖雯 演讲:董莹莹,戚正旭,仲夏

认识的辩证过程

• 实践在认识中的决定作用,充分地具体地体 现在认识的辩证运动中列宁说::“从生动 的直观到抽象的思维,并从抽象的思维到实 践,这就是认识真理、认识客观实在的辩证 的途径。”毛泽东进一步阐明了认识过程是 在实践的基础上由感性认识能动的发展到理 性认识,又有理性认识能动地指导实践,实 践、认识、再实践、再认识、循环往复以至 无穷的辩证运动过程。

理性认识

一 含义:理性认识是借助于抽象思维所把握到 的关于事物的本质、事物的内部联系的认识 。 二特点:间接性、抽象性 三形式:概念、判断、推理

感性认识和理性认识的辩证关系

一、辩证 首先,理性认识依赖于感性认识,理性认识必须以感 性认识为基础。 其次, 感性认识有待于发展和深化为理想认识。 最后,感性认识和理性认识相互渗透、相互包含 二、统一 感性认识和理性认识是辩证统一的,统一的基础是实 践。

感性认识向理性认识飞跃的条件:

• A、掌握丰富的、合乎实际的感性料

• 感性材料必须具备两个条件。 • 一是十分丰富而不是零碎不全。理性认识是要进行抽象,概 括,必须有可靠概括的足够材料。依据零星的感觉、印象, 依据鳞半爪 的感性材料,不足以形成理性的认识。 • 二是合于实际而不是错觉。依据道听途说的东西是作不出正 确的结论的。显然,要获得十分丰富并合于实际的感性材料 ,就要深入实践,深入调查。所谓“没有调查就没有发言权 ”就是说的没有必要的感性材料作基础就不可能形成正确的 理论结论。

• • • • • • •

1千虑一得 每考虑一千次 就有一次收获 2乡下佬等候在河边, 企望着河水流干; 而河水流啊,流啊, 永远流个不完。 ——康德引用贺拉斯的诗喻说哲学对绝对的 东西的无限追求

• 3马原的演讲

认识运动的总规律

• 认识运动的反复性和无限性发展表明,它既 不是封闭式的循环,也不是直线式的前进, 而是螺旋式的上升运动。对此,毛泽东作了 如下科学地概括:“实践、认识、再实践、 再认识,这种形式,循环往复以至无穷,而 实践和认识之每一循环的内容,都比较地进 到了高一级的程度。”这就是人类认识发展 的总过程和总规律。

认识的无限性

• 认识发展的无限性:人们的认识经过有实践到认识 、由认识到实践的多次反复,达到了主观认识和客 观过程的规律性符合,并且在实践中达到了预想的 结果,这时候,对于某一具体事物、具体过程的认 识来说,算是完成了。但是对于过程的推移来说, 则并没有完成,也不可能完成。整个世界是无限发 展着的,它在时间和空间上都没有尽头,这一点决 定了人的认识的无限性,就是说上述由实践到认识 ,由认识到实践的循环会无限的进行下去,人类认 识世界的任务永远不会完结,人对世界的认识会越 来越深化全面。