第17课昌盛的秦汉文化(二)

昌盛的秦汉文化(二)

印度

西汉末年

佛

寺院

转世投胎,忍受苦难 虔诚信佛,来世幸福

道教

中国

东汉时期

神仙

道观

修身养性,炼制丹药 长生不老,得道成仙

佛教和道教为什么会在我国古 代得以传播和发展?

佛教:佛教的主张具有麻痹人民反抗意志的作 用,符合封建统治者的政治需要。 道教:道教的主张迎合了封建统治者追求长生 不老的欲望。 所以,这两种宗教都得到统治者的扶植和支持, 得到了传播和发展。

起源: 我国

道 教 的 兴 起

兴起时间: 东汉时期 创始人之一: 张陵 主张: 修身养性,炼制丹药 长生不老,得道成仙

道教创始人——张陵

道教教主——太上老君

老 子

神 化

太上老君

遍布各地的城隍庙

(城隍:古代神话中守城池的神)

无处不在的土地庙

比一比

教别 发源地 时间 信仰对象 宗教场所 教 义

佛教

各国名人的评价:

① 前新加坡总理李光耀:这是世界的奇迹,民族的骄傲。 ② 前美国国务卿基辛格:太神奇了,这在世界上是独一无二的。

请问:这些评论与什么事件有关?

检阅的将军

跪射的士兵ຫໍສະໝຸດ 立射的士兵将军和军事俑

将 军 俑

军 士 俑

下级军士俑和御马俑

下 级 军 士 俑

御 马 俑

驾驭战车的军官

秦兵马俑在艺术上的突出成就有哪些? 用泥土塑造烧制而成,与真人真马大小相当,造型精美。

宗 教

史 学

艺 术 秦兵马俑

秦 西 汉 佛教的传入

东 汉 道教的兴起 司马迁写 《史记》

你知道下列成语或俗语跟哪个宗 教有关?

宗教 佛教 道教 序号

① ②

第17课 昌盛的秦汉文化(二)

教

史 学

艺 术

秦兵马俑

佛教传入 道教兴起

司马迁 《史记》

课堂演练

1.我国土生土长的宗教是(B ) A.佛教 B.道教 C.基督教 D.伊斯兰教

2.佛教传入我国中原地区的时间是( B ) A.西汉初年 B.西汉末年 C.东汉初年 D.东汉末年

3.为神化皇帝而宣扬天人之间息息相关的儒 家代表人物是 ( A) A.董仲舒 B.王充 C.孔子 D.荀子

导入新课

单击页面即可演示

播放

暂停 快进 快退 结束

第17课

昌盛的秦汉文化(二)

导航目录

学习目标 新课讲授 课堂小结

课堂演练

学习目标

知识与能力:了解佛教传入和道教兴起的史实;司马迁的生平

事迹及其《史记》的简要内容;秦始皇陵兵马俑的艺术成就和磅 礴气势。通过对佛教和道教在我国得以传播的原因及所产生的影 响的分析,培养学生运用历史唯物主义有关社会意识理论分析历 史文化现象的初步能力,提高学生辩证分析历史现象的能力。通 过对秦兵马俑的认知和感受,培养学生的历史审美感,提高学生 的艺术鉴赏能力。 过程与方法:设计问题,启发式教学。 情感态度与价值观:通过学习秦汉时期辉煌的文化成就,培养 学生的民族自尊心和爱国情操。通过了解司马迁撰写《史记》的 经历和《史记》的卓越成就,培养学生勇于追求真理的精神,学 会独立思考问题,形成严谨求实的学风,注重学习与实践相结合。 重点:佛教、道教在我国的传播情况、《史记》。 难点:宗教得以传播的原因和对我国古代社会发展产生的影响。

新课讲授

释迦牟尼

公元前6世纪,印度释迦部落王子 乔达摩﹒悉达多创立了佛教。他被后 人尊称为“释迦牟尼”,意为“释迦族的 圣人”。

中国第一座佛教寺院——白马寺

教材解析:七学年级上册第17课 昌盛的秦汉文化(二)

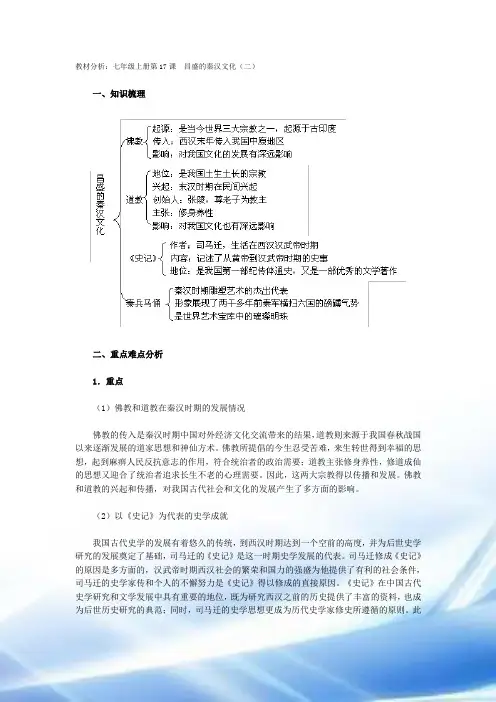

教材分析:七年级上册第17课昌盛的秦汉文化(二)一、知识梳理二、重点难点分析1.重点(1)佛教和道教在秦汉时期的发展情况佛教的传入是秦汉时期中国对外经济文化交流带来的结果,道教则来源于我国春秋战国以来逐渐发展的道家思想和神仙方术。

佛教所提倡的今生忍受苦难,来生转世得到幸福的思想,起到麻痹人民反抗意志的作用,符合统治者的政治需要;道教主张修身养性,修道成仙的思想又迎合了统治者追求长生不老的心理需要。

因此,这两大宗教得以传播和发展。

佛教和道教的兴起和传播,对我国古代社会和文化的发展产生了多方面的影响。

(2)以《史记》为代表的史学成就我国古代史学的发展有着悠久的传统,到西汉时期达到一个空前的高度,并为后世史学研究的发展奠定了基础,司马迁的《史记》是这一时期史学发展的代表。

司马迁修成《史记》的原因是多方面的,汉武帝时期西汉社会的繁荣和国力的强盛为他提供了有利的社会条件,司马迁的史学家传和个人的不懈努力是《史记》得以修成的直接原因。

《史记》在中国古代史学研究和文学发展中具有重要的地位,既为研究西汉之前的历史提供了丰富的资料,也成为后世历史研究的典范;同时,司马迁的史学思想更成为历代史学家修史所遵循的原则。

此外,《史记》在文学方面的成就也反映了西汉时期传记文学的发展。

鲁迅因此称赞《史记》是“史家之绝唱,无韵之离骚”。

2.难点:宗教得以传播的原因和对我国古代社会发展产生的影响(1)宗教传播的原因:宗教教义的欺骗性,麻痹了人民反对封建剥削和压迫的斗志;适应了封建统治阶级麻醉人民的需要,因而得到统治阶级的提倡和扶持。

①关于佛教的传入,教师可以引导学生回忆有关张骞通西域和丝绸之路开辟的有关知识,结合佛教传入中国的路线图,使学生对佛教的传入形成明确的时间和空间概念。

同时,简要介绍佛教的起源和主要观点,在此基础上结合秦汉时期的阶级矛盾引导学生理解统治者支持佛教及佛教得以传播的原因。

②关于道教的兴起,在了解教材知识的同时,教师应讲清下列几个问题:第一,道教是我国古代民族宗教发展的产物,是我国土生土长的宗教。

人教七上历史第17课昌盛的秦汉文化(二)(2)

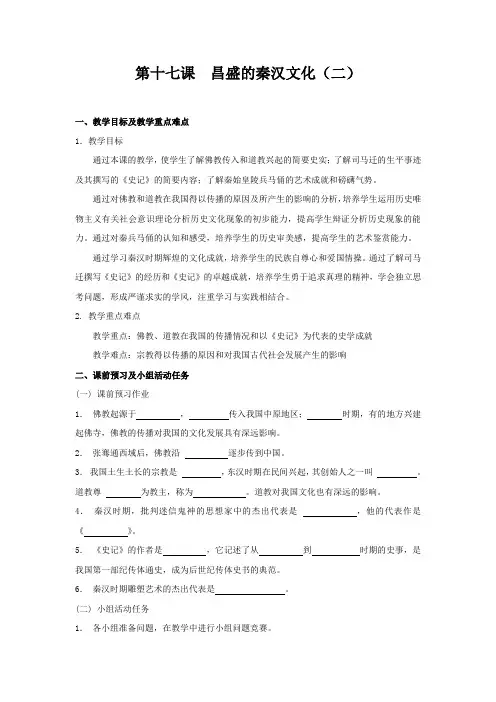

第十七课昌盛的秦汉文化(二)一、教学目标及教学重点难点1.教学目标通过本课的教学,使学生了解佛教传入和道教兴起的简要史实;了解司马迁的生平事迹及其撰写的《史记》的简要内容;了解秦始皇陵兵马俑的艺术成就和磅礴气势。

通过对佛教和道教在我国得以传播的原因及所产生的影响的分析,培养学生运用历史唯物主义有关社会意识理论分析历史文化现象的初步能力,提高学生辩证分析历史现象的能力。

通过对秦兵马俑的认知和感受,培养学生的历史审美感,提高学生的艺术鉴赏能力。

通过学习秦汉时期辉煌的文化成就,培养学生的民族自尊心和爱国情操。

通过了解司马迁撰写《史记》的经历和《史记》的卓越成就,培养学生勇于追求真理的精神,学会独立思考问题,形成严谨求实的学风,注重学习与实践相结合。

2. 教学重点难点教学重点:佛教、道教在我国的传播情况和以《史记》为代表的史学成就教学难点:宗教得以传播的原因和对我国古代社会发展产生的影响二、课前预习及小组活动任务(一) 课前预习作业1.佛教起源于,传入我国中原地区;时期,有的地方兴建起佛寺,佛教的传播对我国的文化发展具有深远影响。

2.张骞通西域后,佛教沿逐步传到中国。

3.我国土生土长的宗教是,东汉时期在民间兴起,其创始人之一叫。

道教尊为教主,称为。

道教对我国文化也有深远的影响。

4.秦汉时期,批判迷信鬼神的思想家中的杰出代表是,他的代表作是《》。

5.《史记》的作者是,它记述了从到时期的史事,是我国第一部纪传体通史,成为后世纪传体史书的典范。

6.秦汉时期雕塑艺术的杰出代表是。

(二) 小组活动任务1.各小组准备问题,在教学中进行小组问题竞赛。

2.思考秦汉时期文化昌盛的原因有哪些。

三、教学过程设计课前预习作业检查(5-10分钟)按照布置分配好的小组对预习作业进行检查,通过小组竞赛加分的方式进行。

导入新课设计(2-5分钟)导入设计一:从教材导入框的内容导入新课。

导入设计二:通过回忆上节课教学内容来导入新课讲授新课(20分钟)本节课属于文化史教学内容,知识点多且都需要掌握。

第17课昌盛的秦汉文化二

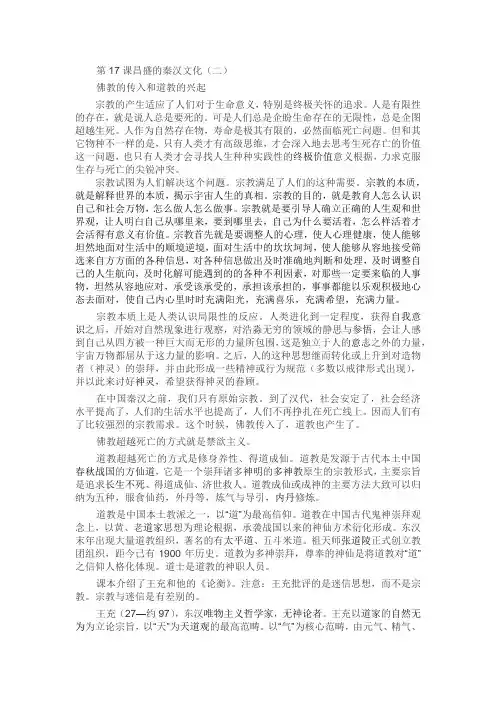

第17课昌盛的秦汉文化(二)佛教的传入和道教的兴起宗教的产生适应了人们对于生命意义,特别是终极关怀的追求。

人是有限性的存在,就是说人总是要死的。

可是人们总是企盼生命存在的无限性,总是企图超越生死。

人作为自然存在物,寿命是极其有限的,必然面临死亡问题。

但和其它物种不一样的是,只有人类才有高级思维,才会深入地去思考生死存亡的价值这一问题,也只有人类才会寻找人生种种实践性的终极价值意义根据,力求克服生存与死亡的尖锐冲突。

宗教试图为人们解决这个问题。

宗教满足了人们的这种需要。

宗教的本质,就是解释世界的本质,揭示宇宙人生的真相。

宗教的目的,就是教育人怎么认识自己和社会万物,怎么做人怎么做事。

宗教就是要引导人确立正确的人生观和世界观,让人明白自己从哪里来,要到哪里去,自己为什么要活着,怎么样活着才会活得有意义有价值。

宗教首先就是要调整人的心理,使人心理健康,使人能够坦然地面对生活中的顺境逆境,面对生活中的坎坎坷坷,使人能够从容地接受筛选来自方方面的各种信息,对各种信息做出及时准确地判断和处理,及时调整自己的人生航向,及时化解可能遇到的的各种不利因素,对那些一定要来临的人事物,坦然从容地应对,承受该承受的,承担该承担的,事事都能以乐观积极地心态去面对,使自己内心里时时充满阳光,充满喜乐,充满希望,充满力量。

宗教本质上是人类认识局限性的反应。

人类进化到一定程度,获得自我意识之后,开始对自然现象进行观察,对浩淼无穷的领域的静思与参悟,会让人感到自己从四方被一种巨大而无形的力量所包围,这是独立于人的意志之外的力量,宇宙万物都屈从于这力量的影响。

之后,人的这种思想继而转化或上升到对造物者(神灵)的崇拜,并由此形成一些精神或行为规范(多数以戒律形式出现),并以此来讨好神灵,希望获得神灵的眷顾。

在中国秦汉之前,我们只有原始宗教。

到了汉代,社会安定了,社会经济水平提高了,人们的生活水平也提高了,人们不再挣扎在死亡线上。

因而人们有了比较强烈的宗教需求。

第17课《昌盛的秦汉文化(二)》

《史记》怎样评价历史人物?

实事求是。如:肯定陈胜、吴广起义, 指斥暴君、酷吏,大胆评论汉武帝的功过 等。

( 在君主专制的年代里,“伴君如伴虎”。司马 迁却敢于指出汉武帝的过失,体现了忠于史事的崇 高品德。他说:“人固有一死,或重于泰山,或轻 于鸿毛。”他选择的是“重于泰山”。因此,他做 到了求真务实、不畏权势、视死如归,为后人树立 了光辉的典范。)

生活在 汉武帝时代 司马迁 主要内容:记述了从黄帝到汉武帝时期的 著作《史记》 史事。 历史地位:是我国第一部纪传体通史。 史学成就:成为后世纪传体史书的典范。 文学成就:一部优秀的文学著作。 地位: “世界第八奇迹” 秦兵马俑 特点:用泥土塑造烧制而成,与真人真马大小相 当,造型精美。

秦汉文化的特点:

)

5.道教的思想来源于( D ) A.老子的《道德经》和神仙方术 B.儒家思想和神仙方术 C.道德思想统一结合 D.道家学说和神仙方术 6.为神化皇帝而宣扬天人之间息息相关的儒 家代表人物是( A ) A.董仲舒 B.王充 C.孔子 D.荀子

1、这句话是谁说的?

司马迁

2、他是什么时期的人?写了一 本什么书?这本书被鲁迅称誉 为什么? 西汉 史记

秦兵马俑为什么都面向东方?

秦兵马俑是秦始皇陵墓的地下军阵,象 征着秦始皇统治下秦朝的赫赫军威和强大国 力。秦所灭的六国都在秦国的东方,兵马俑 面向东方,象征着秦王嬴政灭六国统一天下 的丰功伟绩,同时也象征着秦始皇为巩固统 一和保证秦朝的统治永存,随时准备镇压六 国残余势力的反叛。

总结

起源于:古印度.传入我国时间:西汉末年传入我国中 原地区。 佛教 教义:人死后能转生来世;人的今生如果能忍受苦难,虔 诚信佛,来世就可以得到幸福。 传播的原因:受到封建统治者的提倡和扶植。 影响:对我国文化的发展有深远影响。

昌盛的秦汉文化二

著《史记》的 ? 从中你受到了什么启 发?

《史记》

思维拓展:

鲁迅称赞《史记 》是“史家之绝 唱,无韵之离骚 ”,我们应如何多 角度认识《史记 》是“史家之绝 唱”之说呢?

各国名人的评价:

① 前新加坡总理李光耀:这是世界的 奇迹,民族的骄傲。

② 前美国国务卿基辛格:太神奇了, 这在世界上是独一无二的。

昌盛的秦汉文化(二)

“鸡蛋里面挑骨头”:

东汉早期我国已出现用于书写和绘图 的纸,是世界上最早发明纸的国家,东汉 的蔡伦改进了造纸术;成书于西汉的《九 章算术》书中的许多成就,在世界上都是 先进的;华佗著有《伤寒杂病论》,奠定 了中医治疗学的基础,是我国最早的一部 较为完善的药物学著作;西汉张衡发明的 地动仪,是世界上公认的最早的地震仪。

第一幕:佛教与白马寺

中国第一座佛教寺院——白马寺

外来宗教 --- 佛教的传入

红色箭头为佛教传 入中国的路线

佛教是世界古代三 大宗教之一。它起 源于古印度,西汉 末年传入我国中原 地区。东汉明帝开 始兴建佛寺。佛教 的传播,对我国文 化的发展有深远的 影响。

佛教四大名山——峨眉山

峨眉金顶

峨眉山万年寺普贤金铜像

佛教四大名山——普陀山和观音造像

佛教四大名山——九华山

九华山地藏菩萨

佛教四大名山——五台山

文殊菩萨

现场答疑:

鉴别真伪: 一部电视剧出现了“刘 邦夫人即后来的吕后为躲避战乱,逃往尼 姑庵”的情节,历史上是否确有其事?

追根溯源:佛教为什么能够在中国广

泛地传播 ?

拓展延伸:佛教对中国文化影响深远,你

本课小结:

昌盛的秦汉文化(二)简表

宗 教

昌盛的秦汉文化(二)

5.下列史学著作中论及当时统治者的是()

A.《史记》B.《汉书》C.《后汉书》D.《资治通鉴》

6.秦汉时期杰出的雕刻作品是()

A.马王堆汉墓画B.秦始皇兵马俑C.龙门石窟D.敦煌莫高窟

7、下列人物在《史记》中没有记载的是:

A、秦始皇B、陈胜C、汉武帝D、班超

四.后教:

1.佛、道教的共同点及其传播的共同原因?

2.师生合作、生生合作归纳本课主要内容。

五.堂堂清:

基础题:

1.佛教传入我国后,很快受到封建统治者的积极倡导和扶持,其根本原因是()

A.一些封建贵族信佛B.虔诚地信佛,来世就可以得到幸福

C.对封建国家统治有利D.对我国文化的发展有深远的影响

2.道教之所以被统治阶级尊奉,是因为它()

佛教、道教的共同点及传播的共同原因?

宗教得以传播的原因和对我国古代社会发展产生的影响。

备课内容

自我补充

一.情境导入,揭示目标:

1.情境导入,板书课题:让学生介绍知道的佛教、道教的有关知识,由此导入新课,并板书课题。

2.揭示目标:(多媒体出示)

二.出示自学指导:

(一)宗教的成就:

教派

起源地

主要教义

传播时间

传播原因

影响

佛教

道教

(二)史学和哲学

A.是我国土生土长的宗教B.适应了统治者统治的需要

C.有利于文化事业的发展D.主张修身养性,得道成仙

3.下面对《史记》的叙述不确切的是()

A.《史记》是我国第一部纪传体通史B.《史记》是我国第一部断代史

C.《史记》是一部杰出的史学名著D.《史记》是一部文学名著

4.《史记》叙述了()

七年级上册第17课《昌盛的秦汉文化(二)》

巩固练习

c 1.佛教是什么时候传入我国的( )

A.夏朝

B.秦朝

C.西汉末年

D.东汉

2.我国土生土长的宗教是( D )

A.佛教

B.伊斯兰教

C.基督教

D.道教

c 3.《史记》叙述了( )

A.从西周到春秋的历史 B.从战国到西汉时期的历史 C.从黄帝到汉武帝时期的历史 D.从秦始皇到汉武帝时期的历史

4.《史记》是我国第一部纪传体通史,鲁迅先生曾说 《史记》是“史家之绝唱,无韵之《离骚》 ”。它

王充; 《论衡》

三、司马迁和《史记》

人固有一死, 或重于泰山, 或轻于鸿毛。

—司马迁

生活年代:

汉武帝时期

为什么司马迁能 够写成伟大的《史 记》?

社会背景:生活在汉提武示帝:时从期他。所当处时的社会经 济发展,出现了大一统社的会鼎背盛景局、面史。学家传 史学家传:父亲为史及官他,个人考从因虑小素。受等家方庭面熏陶。 个人因素:寻访许多名胜古迹,有广泛的游 历,自己做史官,阅读大量的书籍等。

埃及的金字塔

亚历山大奥港灯林塔匹亚宙斯神像

亚历山大港灯塔

摩索拉斯陵墓

爱琴海太阳神像

阿尔忒弥斯神庙

巴比伦空中花园

道教创始人——张陵

ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ

道教教主——太上老君

神化

老子

太上老君

返回

A 的作者是( )

A.司马迁

B.司马光

C.班固

D.班超

5.出土文物可以 很好地反映历史原貌,

考古学家根据右图所示文物所得

D 到的结论是( )

A.这是秦穆公的陵墓

B.巨鹿之战规模空前,

项羽最终以少胜多 C.中国当时的瓷器制作水平世界第一 D.我国秦汉时期雕塑艺术水平很高

17课课件《昌盛的秦汉文化(二)》(共63张PPT)

佛教在中国的影响有哪些?

• 一、佛教的建筑,如:少林寺、龙门石 窟、莫高窟。 • 二、佛教的人物,如:观世音菩萨、 如来佛祖。 • 三、佛教语言,如:烦恼、口头禅, 不可思议、自由自在、无事不登三宝 殿、善有善报、恶有恶报等。

佛教四大名山——四川峨眉山

峨眉金顶 峨眉山万年寺普贤金铜像

佛教四大名山—浙江普陀山和观音造像

第17课 昌盛的秦汉文化(二)

• 洛阳白马寺为中国第一古刹,世界著名伽蓝,乃佛 教传入我国后官办的第一座寺院,被中外佛教界誉 为"释源"、"祖庭"。 白马寺创建于东汉永平十一年(公元68年)。史 载:东汉永平七年,汉明帝刘庄因夜梦金人,遣使 西域拜求佛法。公元六十七年,汉使及印度二高僧 摄摩腾、竺法兰以白马驮载佛经、佛像抵洛,汉明 帝躬亲迎奉。公元六十八年,汉明帝敕令在洛阳雍 门外建僧院,为铭记白马驮经之功,故名该僧院为 白马寺。 白马寺座北面南,总面积二百余亩,其主体建筑 有:天王殿、大佛殿、大雄殿、接引殿、毗卢阁五 层殿堂及中国第一释迦舍利塔。白马寺是一处保存 完整、古色古香的古建筑群。1961年被国务院公布 为第一批重点文物保护单位。1983年,被国务院确 定为汉族地区佛教全国重点寺院。2001年1月,被国 家旅游局评为首批4A景区(点)。

• 青城山上中国著名的道教名山,道 教发源地之一。传说道教天师张道 陵晚年显道于青城山,并在此羽化。 此后,青城山成为天师道的祖山, 全国各地历代天师均来青城山朝拜 祖庭。

青城山——中国道教发源地之一

遍布各地的城隍庙(城隍:古代神话中守城池的神)

归元寺

宝通寺

长 春 观

无处不在的土地庙

二、道教的兴起

道教圣地——四川青城山

• • • • •

- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。

- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。

- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

示范教案一第17课昌盛的秦汉文化(二)(1课时)●教学目标知识目标1.掌握佛教传入和道教兴起的基本史实。

2.掌握司马迁和《史记》的基本内容。

3.了解秦兵马俑的艺术成就和宏大气势。

能力目标1.通过对佛教和道教在我国得以传播的原因的分析及产生影响的分析,培养学生初步运用历史唯物主义有关社会意识理论分析历史文化现象的能力,提高学生辩证分析历史现象的能力。

2.通过对秦兵马俑的认识和感受,培养学生的历史审美感,提高学生的艺术鉴赏能力。

德育目标1.通过学习秦汉时期辉煌的文化成就,培养学生的民族自尊心和爱国情感。

2.通过对司马迁撰写《史记》的经历和《史记》的卓越成就的了解,学习司马迁发愤著书、勇于追求真理的精神。

●教学重点1.佛道二教的发展。

2.司马迁撰写《史记》。

●教学难点宗教得以传播的原因和对我国古代社会发展产生的影响。

●教学方法1.联系引导法。

对佛教的传入,应引导学生联系前面讲过的有关张骞通西域和丝绸之路开辟的有关知识,使学生了解佛教传入的客观条件。

2.讲解法。

对于佛教的教义和道教的兴起,因为难度较大,可用讲解法帮助学生理解。

3.故事辅助法。

对于道教的兴起和宗教里面的一些概念等知识点可以用故事辅助来帮助学生理解。

4.材料分析法。

5.直观教学法。

对于佛教传入的路线、对于秦兵马俑等内容可用多媒体教学手段帮助学生认识,以收到良好的教学效果。

●教学过程[导入语例示一]先让学生观看《西游记》里有关如来佛、观音菩萨、玉皇大帝、太上老君等人物的出场片断。

然后教师导入:同学们,我们所看到的剧中人物,如来佛、观音菩萨是佛教的代表,玉皇大帝、太上老君是道教的代表,那么,佛教和道教是什么时候在我国发展起来的?它们的主要教义有哪些?对我国历史的发展产生过什么影响?学完今天这一课后,你就会明白的。

[板书]第17课昌盛的秦汉文化(二)一、佛教的传入和道教的兴起1.佛教的传入[教师指导]请同学们看课本第一段的内容。

看书过程中,要找出佛教的地位、起源、传入我国中原地区的时间、基本教义等。

[学生看书]……[教师提问]佛教在世界宗教中的地位如何?[学生回答]佛教是当今世界上三大宗教之一。

[教师提问]当今世界三大宗教是什么?[学生回答]基督教、伊斯兰教、佛教。

[教师提问]佛教在什么时候、什么地方兴起?又在什么时候传入我国中原地区?[学生回答]佛教起源于古印度,在西汉末年传入我国中原地区。

[教师补充]佛教起源于古印度,时间大约在公元前六世纪。

[教师提问]佛教的基本教义有哪些?[学生回答]按照佛教的说法,人死后能够转生来世。

人的今生如果能忍受苦难,虔诚地信佛,来世就可以得到幸福。

[教师引导]课本上小字内容中提到了,佛教在张骞通西域后,沿着丝绸之路逐步传到中国。

现在请同学们回忆一下丝绸之路是如何开通的?沿途都经过哪些地方?[学生回答]公元前119年,汉武帝派张骞第二次出使西域。

张骞率领使团,带着上万头牛羊和大量丝绸,访问西域的许多国家,西域各国也派使节回访长安。

汉朝和西域的交往从此日趋频繁。

以后,汉朝的使者和商人接踵西行,西域的使者、商人也纷纷东来。

丝绸之路在张骞通西域后开通了。

丝绸之路是从长安出发,经河西走廊,今新疆地区,到西亚,再通欧洲。

[教师讲解](挂“佛教传入路线示意图”)同学们请看挂图。

从图中可以看出,佛教是沿着丝绸之路传入中国的。

下面,我把佛教的有关知识介绍一下:佛教产生于公元前6至5世纪,是古印度迦毘罗卫城(今尼泊尔王国境内)净饭王太子悉达多、乔达摩创立的。

释迦牟尼是佛教徒对悉达多的尊称。

幼年的悉达多王子,聪慧好学,又一表人才,得到父亲净饭王的钟爱。

华衣美食,无忧无虑。

但是,宫廷外的现实世界,却给他印象极深。

他看到“举身战抖”的步履艰难的龙钟老人,看到“喘息呻吟”的痛苦万状的病人,又看到全家大小“哭号送之”的死人,他更看到烈日下辛劳耕作的农民。

……人生中的生老病死和社会生活中的痛苦,使他陷入思索之中。

他觉得,他所受过的那些教育,他所拥有的财富和将有的王位权力,都不能解决他所看到的那些痛苦。

恰有一天,遇到一人,告诉他修行解脱的办法,于是他就想另辟蹊径,产生了出家修行,拜师寻法的念头。

这时,他已娶了邻国的王女耶输罗陀为妻,而且生了一个名叫罗怙罗的儿子,但他出家的念头却愈来愈强烈,终于在29岁时剃须去发,换下王子服装,偷偷离开王宫,进入丛林,去寻找解脱痛苦的“真理”了。

悉达多出家后,他的父亲净饭王也曾劝他回去,但他决议不回,净饭王只好派5名近侍随他漫游。

经常风餐露宿,“日食一麻一米,乃至七日食一麻一米”,在艰苦的修行中,“身形消瘦,有若枯木”成了对他外形的真实写照。

由于一事无成和生活艰苦,他的随从都先后离开。

这时,他真正成了“孤家寡人”,衣服褴褛,蓬头垢面,十分狼狈。

一天,他来到尼连禅河畔,在河水中洗了洗,喝了一位好心的放牧姑娘给他的乳糜,精神为之一振,便独自来到毕钵罗树下,面向东方静坐,他发誓说:“今生若不让得无上不觉,便在此粉身碎骨。

”这样过了49天,终于在一天夜里,他突然“心地光明”,便成了彻底“大觉悟”的佛陀。

据说,释迦牟尼“觉悟”后,四处讲法,信从者越来越多。

一个新的教派——佛教产生了。

佛教主要宣扬的是灵魂不灭,来世投胎;因果报应,阴间惩罚;要求“修道行善”,为来世积德;以及不杀生、慈悲为怀。

它认为人生来就是痛苦的,苦是佛教教义的出发点,生、英、病、死,爱别离(和亲爱的人分离),怨憎会(和讨厌的人在一起),求不得(想要的得不到满足),五盛阴(人经受的各种苦)都是苦。

痛苦的根源是有欲望而得不到满足,对佛教的义理又不明白。

欲望是可以消灭的,一旦根除了欲望,就可以达到一种最高的境界——涅槃。

戒除欲望的方法就要修身养性,要忍耐,如果过了这一关,来世就可以得到幸福。

佛教在公元前3世纪开始外传,西汉哀帝元寿元年(公元前2年),大月氏使者伊存到汉朝授浮屠经,佛教首次传到长安。

东汉明帝时,派郎中令蔡愔和秦景到天竺求经,用白马驮回佛经42卷和释迦牟尼的画像。

明帝令在洛阳建白马寺。

佛教开始大范围传入中国,并且很快发展起来。

[教师引导]佛教传入后,最先接受的是统治阶级上层,请同学们思考一下这是为什么?大家可以讨论。

[学生回答]因为上层统治阶级每日华衣美食,不用为生计犯愁,饱食终日,无所事事。

精神空虚,佛教正好可以填补。

[教师引导]到了东汉后期,有相当多的下层劳动人民也接受了佛教,想一想,讨论一下,这又是为什么?东汉后期,宦官和外戚交替专权,政治黑暗,吏治腐败,人民生活艰辛,佛教所宣扬的灵魂不灭、来世投胎等观点又成了他们的精神寄托。

[教师补充]上面我们总结了两点即:统治阶级上层信佛是填补精神空虚,以此作为他们骄奢淫逸生活的一种精神享受;下层劳动人民信佛是因为生活艰辛,衣食无着,以此作为一种精神寄托。

这里我再补充一点,佛教之所以能够传播开来,与统治阶级的提倡是分不开的,佛教宣扬的忍受苦难,寄希望于来世客观上有安定社会秩序的作用,故统治阶级把它作为一种“愚民”的手段。

[教师引导]佛教进来后,对中国社会造成了哪些影响?请同学们根据自己的见闻,列举一些例子出来。

[学生列举]事例一:对我国的建筑有影响,象佛教寺院、佛塔等都很常见。

事例二:我国还有好多石刻,像好多碑上记载的内容都与佛教关系密切。

还开凿了石窟,像龙门石窟、大同云冈石窟等。

事例三:对雕塑也有影响,好多寺庙里都有佛像,像如来佛祖,观音菩萨、金刚等。

事例四:还影响到文字、词语的变化,像“借花献佛”“当头棒喝”“涅槃”“无常”等等。

[教师讲解]佛教的传入对我国各方面影响都很大,下面,我简单向大家介绍一下。

在哲学方面,对人的心理活动和认知过程有极为细致深入的研究;将差别、对立、矛盾等沟通起来,恢复了世界的整体性和普遍联系等这一切,都弥补了我国哲学的不足。

在文学方面,大量佛经翻译过来,受到了历代文人的喜爱。

佛教还为中国文学带来了新意境、文体、词语等。

特别是后来形成的禅宗的思想,对王维、白居易、苏轼等人的诗歌创作产生了深刻的影响。

王维的《鸟鸣涧》一诗:“人闲桂花落,夜静春山空。

月出惊山鸟,时鸣春涧中。

”实际上就是一首充满了“禅”味的意境描写。

还有大家熟知的苏轼的《题西林壁》一诗:“横看成岭侧成峰,远近高低各不同。

不识庐山真面目,只缘身在此山中。

”里面也是暗藏玄机。

至于对文学创作命意谴词的影响,那就更多了,例如:世界、无常、现行、刹那、大千世界、清规戒律、一针见血等。

在艺术方面:寺塔、佛像、石窟等等,至今保存的大都成了风景名胜。

另外像舞蹈、音乐、壁画等,都受到了佛教的影响。

另外,在医学方面影响也较大。

[教师引导]刚才我们学习了佛教的兴起、传播、传播的原因以及进入中国后的影响。

下面我们来看一下同学们的效果如何?请同学们看一下课本上第一个“动脑筋”目下的内容及课本的两种观点,想一想,到底谁错了。

[学生回答]男孩错了。

因为佛教在西汉末年才传入中土。

而寺院的建立到东汉才有的,供女人出家为民的尼姑庵更靠后一些,吕后为躲避战乱进入尼姑庵很显然和佛教传入及其影响在时间上差距太大,这是拍电视剧的人不了解佛教传入时间所导致的。

[教师过渡]在佛教传入的同时,道教在中国兴起。

《西游记》里的玉皇大帝、太上老君都是道教尊奉的人物。

道教是如何兴起的?它的教义有哪些?对我国文化有哪些影响?我们马上就要学习这些问题。

[板书]2.道教的兴起[教师引导]同学们先把本目的内容看一下,看书过程中要注意区分道教和佛教的不同之处。

[教师提问]东汉时期兴起的道教与佛教有哪些不同之处?[学生回答]佛教是由国外传入;道教是土生土长,在民间兴起。

佛教主张今生忍受苦难、虔诚信佛,来世得到幸福;道教主张修身养性、炼制丹药,以求得道成仙,追求今生的成功。

[教师引导]它们之间又有哪些相同之处呢?[学生回答]都得到了统治阶级的扶持,都被统治阶级所利用,作为统治人民的工具。

都对我国文化有深远的影响。

[教师讲解]道教是中国的本土宗教,形成于秦汉时期。

古代中国是一个多神社会,随着封建专制主义中央集权国家的建立,在秦汉时期出现了以天帝为首,四方诸神拱护的神权等级系列,经方术士对诸神的筛选与改造,逐渐推出黄帝与老子作为道教教主。

道教信崇神仙之说,并认为通过吃不死药,或经过修炼,都可以成仙。

神仙之说出现于战国末期,在秦至西汉中期,东海神仙的传说在方士的推演下,引起了人们的向往。

我们前面讲过的秦始皇、汉武帝都有类似的经历。

秦始皇先派徐福到东海寻求不死之药,后来又陆续派遣方士卢生、韩终、侯公、石生等入海求神仙及不死之药。

秦始皇还几次亲自到海上,“求仙人羡门之属”“冀遇海中三神山(蓬莱、方丈、瀛洲)之奇药。

不得,还至沙上崩。

”真可谓至死不悟。

西汉初年,经济残破,统治者无力大事铺张。

到汉武帝时国力强盛,为了长生不老,又大搞起求仙寻药的活动。