国际法的渊源

国际法渊源

国际法渊源国际法的渊源是国际法学的一个基本概念,指的是国际法的原则、规则和规章、制度第一次出现的地方或最初的表现形式,是国际法中证明具有法律的拘束力并普遍适用的规则已经存在的证据和表明这种规则效力的法定形式。

本文主要从国际条约、国际习惯和一般法律原则来阐述国际法渊源,并拓展到确定法律原则的辅助方法和国际组织的决议。

国际法的渊源是国际法学的一个基本概念,但十分容易与法律的起因、法律的依据、法律的形成过程相混淆,它指的是国际法的原则、规则和规章、制度第一次出现的地方或最初的表现形式,是国际法中证明具有法律的拘束力并普遍适用的规则已经存在的证据和表明这种规则效力的法定形式。

关于国际法渊源的内容,有“实质渊源”说和“形式渊源”说,学者们的看法并不一致,但把国际条约和国际习惯作为国际法的两个主要渊源却是没有分歧的。

因而应重点掌握国际条约和国际习惯这两个概念的要点。

一、国际条约国际条约是国际法的渊源之一,因国际法的多数规则都是在条约中表现出来的。

但并非所有的国际条约都是国际法渊源,国际条约按其性质可分为“造法性条约”和“契约性条约”。

“造法性条约”,指多数国家参加的以制定共同遵守的行为规则为目的并载有共同遵守的行为规范的条约。

具体讲是指由许多国际法主体参加或承认的能够对国际法原则,规范产生创立、确认、补充或修订意义的国际条约。

例如,《联合国宪章》、《海洋法公约》、《维也纳条约法公约》等等,它们都是造法性条约,都创立、认可了许多对众多的参加国具有拘束力的新的国际法规范。

因此,造法性条约构成直接的国际法渊源。

“契约性条约”,指国家之间所订立的确定特定事项具体权利义务的条约。

如交通运输协定,贸易协定均属此类,它们多是双边条约,都是对具体事务的协议,在处理具体问题的目的达到后即告终止,并不能创制国际法规则,而且其仅对缔约各方有拘束力,不具有普遍性质,不直接产生一般国际法规范。

因而,契约性条约并不直接成为国际法渊源,只有经过发展,该条约所载规则被反复采用并被公认,或构成国际习惯后才能成为间接的渊源。

国际法主要知识点整理

国际法主要知识点整理一、国际法的概念和特征国际法,简单来说,就是国家之间交往的规则和准则。

它规范着国家在国际社会中的行为,旨在维护国际和平与安全,促进国际合作与发展。

国际法具有几个显著的特征。

首先,它是一种“横向”的法律体系。

与国内法中存在明确的上下级关系不同,国际法中各个主权国家在法律地位上是平等的,没有一个超越其他国家的“超级权威”。

其次,国际法的主体主要是国家,但也包括国际组织和某些特定情况下的个人。

再者,国际法的形成主要依靠国家之间的协议和习惯,而不是像国内法那样由一个中央立法机关制定。

二、国际法的渊源国际法的渊源主要包括国际条约、国际习惯和一般法律原则。

国际条约是国家之间以书面形式达成的协议,具有明确的权利和义务规定。

例如,各种双边或多边的贸易协定、环境保护条约等。

国际习惯是国家在长期的实践中形成的具有法律约束力的行为规则。

判断一个行为是否构成国际习惯,需要看它是否被广泛和一贯地遵循,并且被认为是法律所必需的。

一般法律原则是各国法律体系中共同的原则,例如诚实信用、禁止反言等。

此外,国际司法判例和权威公法学家的学说虽然不是国际法的直接渊源,但在解释和适用国际法时可以作为辅助资料。

三、国家的基本权利和义务国家在国际法上享有独立权、平等权、自卫权和管辖权等基本权利。

独立权意味着国家能够自主地处理其内外事务,不受其他国家的干涉。

平等权则要求国家在国际法面前地位平等,享有同等的权利和承担同等的义务。

自卫权是指当国家受到武力攻击时,可以采取必要的自卫措施来保卫自己的生存和安全。

管辖权包括属地管辖权、属人管辖权、保护性管辖权和普遍性管辖权。

属地管辖权基于领土主权,对在本国领土范围内的一切人和事行使管辖权;属人管辖权是对本国国民在国外的行为进行管辖;保护性管辖权针对外国人在国外对本国国家或国民的重大犯罪行为;普遍性管辖权则适用于某些国际公认的严重罪行,如战争罪、反人类罪等。

相应地,国家也承担着不侵犯他国主权、不干涉他国内政、和平解决国际争端等义务。

第二章 国际法的渊源和编撰

conventions (二)国际习惯international custom (三)一般法律原则the general principles (四)确定法律原则的辅助资料judicial decisions and the teachings of the most highly qualified publicists of various nations (五)国际组织和国际会议的决议the decisions of international

三、国际法编纂的历史 (一) 民间编纂 最早提出国际法编纂的是18世纪英国学者 最早提出国际法编纂的是18世纪英国学者 边沁(Bentham),他主张把现行的国际习 边沁(Bentham),他主张把现行的国际习 惯规则制定成一部法典,并把争议之点制 成法律。随后,一些民间团体和学者开始 国际法编纂的尝试。

1、概念:国际习惯是指各国重复类似的行为,并被 认为具有法律约束力的行为规范。 国际习惯是最古老的国际法渊源。 2、国际习惯的形成要有两个要素:物质要素,即各 国在相当长时间内“反复” 国在相当长时间内“反复”和“前后一致”的实 前后一致” 践。“心理要素” 践。“心理要素”,即对这一惯例确认为具有法 律约束力,或对该惯例具有“法律确信” 律约束力,或对该惯例具有“法律确信”。 为了证明惯例是否存在和是否接受为法律,必须 寻找证据。

(二)国际法的官方编纂 19世纪以来,一些重要的外交会议开始了 19世纪以来,一些重要的外交会议开始了 官方的国际法编纂工作。 国际联盟成立后,进行过国际法编纂工作。 但总的来说,国联在国际法的编纂方面成 效并不显著。 二战结束后,国际法的编纂工作主要是在 联合国的主持下进行的。

联合国国际法委员会

(一)国际条约

(1)“契约性条约”是指为缔约国之间规定 契约性条约” 具体权利义务的条约,如通商航海条约、 互助合作条约等。 (2)“造法性条约”是指对国际法的原则、 造法性条约” 规则和规章制度起到创立、修订或补充作 用的条约。如《联合国海洋法公约》 用的条约。如《联合国海洋法公约》等。

国际法的渊源

国际法院(International Court of Justice)

国际法院(International Court of Justice)

国际法的渊源

本章内容

❖第一节 国际法渊源的概念 ❖第二节 国际法渊源的类型

第一节 国际法渊源的概念

❖ (一)什么是法律渊源? ❖ (二)什么是国际法渊源?

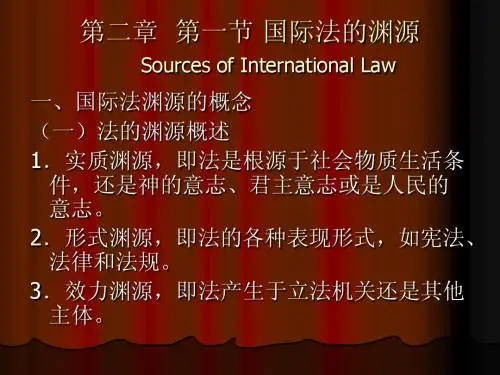

一、什么是法律渊源?

❖ 外国学者凯尔森认为法律渊源不仅可以理解 为创造法律的方法,而且是适用法律的方法。

❖ 我国张文显教授认为法律渊源指具有法的效 力和意义的法的外在表现形式。

两者之比较两者之比较造法性条约造法性条约契约性条约契约性条约订立的目的订立的目的制定共同遵守制定共同遵守的行为规则的行为规则处理具体问题处理具体问题确定特定事项确定特定事项是否能产生一般是否能产生一般的国际规范的国际规范能能不能不能是否能创造国际是否能创造国际法规则法规则能能不能不能是否具有普遍性是否具有普遍性具有具有不具有不具

第二节 主要的国际法渊源和渊源的发 展

❖(二)国际法渊源 的发展

其他国际法因素 司法判例 国际组织会议

一. 司法判例

❖ 司法判例又分为国际司法判例和国内司法判例。 (1) 国内司法判例一般只具有域内效力。在国际 领域内,国内法判例似乎只能通过演化成国际习 惯或一般法律原则,或为国际法公约所采纳才能 真正成为国际法渊源。 (2) 国际司法判例同样具有有限的影响力。国际 法院没有采取“判例法”原则,国际法院判决只 是辅助资料。

凯尔森将国际法渊源定义为创造国际法的方法。 “赫伯特·W·碧斯"指出“国际法渊源应当定义为国际 法产生的方法和程序。

论述现代国际法的渊源

论述现代国际法的渊源现代国际法的渊源可以追溯到17世纪的西方欧洲,当时国际关系的主导地位由神权主义国际法逐渐转变为世俗主义国际法。

以下将从条约法、国际法学说和国际法的实践三个方面来论述现代国际法的渊源。

条约法是现代国际法的重要组成部分,也是国家之间解决纠纷和协商的主要途径。

17世纪欧洲爆发了多次宗教和领土争端,各国为了减少战争的频繁发生,开始采取通过签署条约来解决争端的方式。

这些条约以君主国家为主体,根据国家自主原则,通过协商达成各自的权益分配。

例如1648年的威斯特伐利亚和约,结束了三十年战争,确立了欧洲国家不干涉他国内政的原则。

这标志着现代国际法的诞生和发展,条约成为国家之间确立权益、解决争端的法律依据。

国际法学说也对现代国际法的发展起到重要影响。

17世纪的国际法学说主要分为两派,一派主张国际法以自然法为基础,强调国家之间的平等和合法性;另一派则主张以宗教为基础,强调神权和君权。

这两种学说都为现代国际法的形成提供了理论基础,然而随着启蒙运动的兴起,国际法开始从神权主义逐渐转变为世俗主义。

启蒙思想家如洛克和卢梭提出的自然权利和社会契约理论,强调了个体的自由权利和国家的合法性,为现代国际法奠定了理论基础。

18世纪和19世纪,学者们围绕国际法的原则、义务、权利等问题进行了广泛讨论和研究,逐渐形成了现代国际法学说的体系。

国际法的实践也是现代国际法渊源的重要方面。

随着欧洲国家之间的频繁接触和互动,国际法得以在实践中不断完善和发展。

18世纪以来,随着欧洲列强的殖民扩张和海洋贸易的发展,国际法逐渐涉及到领土争端、贸易纠纷等新的领域。

例如1856年的巴黎和约,国家在克里米亚战争后,通过多边谈判达成了关于战争的限制和平处理争端的协议。

这些实践让国际法不断进步和完善,适应了不断变化的国际社会。

综上所述,现代国际法的渊源可以追溯到17世纪的欧洲。

条约法、国际法学说和国际法的实践是现代国际法发展的重要方面。

这些渊源为国际社会提供了解决争端和保障国家权益的法律基础,也为国家之间的合作与发展提供了法治保障。

论一般法律原则作为国际法渊源的正当性及必要性

论一般法律原则作为国际法渊源的正当性及必要性一般法律原则(General Principles of Law)是国际法中的一个基本概念,指普遍适用于各种国家法律的法律原则。

这些原则可能来源于国际公认的民主和人权原则,例如程序正义和平等原则,也可能源自各种文化传统和宗教信仰,例如诚信和良善信仰原则等。

在国际法的实践中,一般法律原则经常被用作基础或辅助性的法律原则,以填补法律空白或解决具体争端。

一般法律原则作为国际法的渊源有其正当性和必要性。

正当性在于,一般法律原则可以弥补国际法的不足和不完备性。

国际法是一种长期演化的法律制度,不同国家法律之间的差异和相互矛盾很容易导致法律空缺和矛盾。

在这种情况下,一般法律原则可以根据共同的价值观和文化传统填补这些空白和矛盾。

例如,在审判国际刑事犯罪案件时,法官常常依据国际刑法领域的一般法律原则,如非 bis in idem 原则(不可重罚原则)和证据规则,以增强国际刑法的权威性和正义性。

同时,一般法律原则的必要性体现在它为国际法发展提供了基础和方向。

国际法是一个不断进化的制度,需要根据各种国家实践和社会进展来不断发展。

一般法律原则可以提供一种普遍的标准来指导国际法的发展,同时可以保持国际法的连续性和稳定性。

例如,在国际投资法领域,一般法律原则如公平和公正原则、合理和公正待遇原则等被广泛运用,以促进国际投资的可持续性和稳定性。

总的来说,一般法律原则在国际法中具有重要的渊源、正当性和必要性。

尽管一般法律原则没有固定的权威来源或正式认可的定义,但是它们是国际法中的一个基本概念,可以为国际法的适用、发展和进化提供重要的指引和支持。

国际法完整版

国际法第一章导论1. 国际法的渊源P7国际法的主要渊源包括:国际条约、国际习惯。

所谓国际条约,是指:(1)两个或两个以上国际主体法依据国际法而缔结的规定其相互之间权利和义务的主要是书面形式的协议;(2)“凡具有掠夺性、侵略性的不平等条约,自始至终都是非法的、无效的,与国际法的渊源毫无共同之处” ;(3)凡是造法性条约都构成国际法渊源,而契约性条约通常不构成国际法渊源。

所谓国际习惯,国际习惯是指在国际交往中,经国家反复多次的实践,被世界各国公认为法律而逐渐形成的不成文的行为规则。

国际法的其他渊源包括:一般法律原则;国际私法判例;权威国际公法学家的学说;国际组织的决议。

第二章国际法的主体1. 国际法的主体P21概念:国际法主体,指能够独立参加国际关系并具有直接享受国际法上的权利和承担国际法上的义务的能力的实体主体范围:(一)国家是国际法的基本主体(二)国际组织是一种有限的、派生的国际法主体(三)争取独立的民族是有限的、过渡性的国际法主体(四)个人的国际法主体地位存在争议国家的基本权利(1)管辖权P31:国家采取立法、司法和行政等手段对特定的人、物和事件进行管理和处置的权利。

包括:属地管辖,属人管辖、保护性管辖、普遍性管辖。

(2)国家的主权豁免P32:广义上指国家的行为和财产不受他国立法、司法及行政的管辖,但通常仅指不受他国的司法管辖。

因此,国家主权豁免也经常被称作国家的司法豁免权。

国际罪犯不享有国际豁免权。

能够代表国家主张豁免的机关有:(1)国家及其政府各种机关;(2)有权行使主权权利并以该身份行事的联邦国家的组成单位或国家政治区分单位;(3)国家机构、部门、和其他实体,但须它们有权力行使并且实际在行使国家的主权权力;(4)以国家代表身份行事的国家代表。

2. 国际法上的承认P34国际法上的承认是指既存国家以某种形式对新国家、新政府或者其他失态的出现表示接受并愿意与其发展正常关系的行为。

补充史汀生不承认主义:指对于违反国际法用武力制造出来的傀儡国家,按照现代国际法各国不应予以承认。

试论国际法的渊源

试论国际法的渊源

国际法的渊源可以追溯到古代文明的时期。

在古代,不同国家之间存在着一种基于和平与公正原则的相互关系,这种关系以互相尊重和互助为基础。

不同文明古国之间的交流与合作,为国际法奠定了基础。

在现代国际法的发展过程中,有几个重要的里程碑事件。

其一是《威斯特法利亚条约》的签署,这是1648年欧洲百年战争

的结束。

该条约确立了国家主权的原则,并提出了一系列关于和平与法律的规定。

这使得国际法逐渐成为国家间关系的基准。

另一个重要事件是1842年的《南京条约》,这是中国与外国

列强签署的第一个不平等条约。

这份条约揭示了国际法的一个核心问题,即国家间权力的不平等。

这一事件激发了中国学者对国际法的研究和探讨。

20世纪,特别是在两次世界大战之后,国际法得到了进一步

的发展和完善。

联合国的成立为国际法提供了更加全面和系统的规则制定和执行机制。

国际人权法、国际人道法、国际海洋法、国际环境法等专门领域的法律逐渐得到建立。

当今世界,国际法已经成为国家间关系的基础框架。

通过国际法,国家之间共同努力解决争端、保护人权、促进经济发展、维护国际和平与安全。

尽管国际法仍然存在一些挑战和争议,但国际社会普遍认同和尊重国际法的地位和作用,以促进更加公正和有序的国际秩序的建立。

第二章 国际法渊源

两者没有效力等级的区别。均可以用于 调整任何事宜。两个或以上的国家可以利 用条约来减损国际习惯的效力。新的国际 习惯也可取代国际条约. 这两种国际法渊源 可以依照国家的意愿相互转换,相互影响。

根据国际法院规约第38条的规定,一般法律 原 则 为 文 明 各 国 所 承 认 者 ( the general

前南国际刑事法庭

前南国际刑事法庭根据联合国 安理会第827号决议于1993年5月 设立。根据安理会第827号决议 ,该法庭对1991年以来在前南领 土上发生的严重违反国际人道主 义法律的行为具有管辖权,并对 国际和平与安全构成威胁的违法 行为作出反应。因此,前南刑庭 为联合国安理会的临时附属机构 ,主要使命涉及四方面:审判违 反国际人道主义法的责任人;还 正义于受害者;阻止罪行进一步 发生;在前南地区通过加强和解 促进和平的恢复。 6

造法性条约

订立的目的

是否能产生一般 的国际规范 是否能创造国际 法规则 是否具有普遍性

制定共同遵守 的行为规则 能

能

契约性条约

处理具体问题、确 定特定事项 不能

不能

具有

不具有

是否直接构成国 构成直接的国际法 构成间接的国际法 规则 规则 际法规则

- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。

- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。

- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

二、什么是国际法渊源?

中国学者的理解:

王铁崖教

李浩培先生将国际法的渊源分为“实质渊源”和“形 式渊源”。“实质渊源”指在国际法规则产生过程中影响 这种规则内容的一些因素,如法律意识、正义观念、连带 关系、国际互赖、社会舆论、阶级关系等。“形式渊源” 指国际法规则产生或出现的一些外部形式或程序如条约、 国际习惯、一般法律原则。

凯尔森将国际法渊源定义为创造国际法的方法。 “赫伯特·W·碧斯"指出“国际法渊源应当定义为国际 法产生的方法和程序。

第二节 主要的国际法渊源和渊源的发展

《国际法院规约》的第38条第1款规定 : “法院对于陈 诉各项争端,应依国际法裁判之,裁判时应适用:

(1)不论普遍或特别国际条约,确立诉讼当事国明白承 认之规条者。

契约性条约

❖ 是指国家之间所订立的确定特定事项的具体的 权利和义务的条约。如交通运输协定、贸易协定 均属此类,它们多是双边条约,都是对具体事物 的协商,在处理具体问题的目的达到后即告终止, 并不能创制国际法规则,而且其仅对缔约各方有 约束力,不具有普遍性质,不产生一般的国际规 范。因而契约性条约并不直接成为渊源,只有在 经过发展,该约所载规则被反复采用并公认,及 至构成国际习惯后才成为间接地渊源。

两者之比较

造法性条约

契约性条约

订立的目的

是否能产生一般的国 际规范

制定共同遵守 的行为规则

能

处理具体问题、确定 特定事项

不能

是否能创造国际法规

能

则

不能

是否具有普遍性

具有

不具有

是否直接构成国际法 构成直接的国际法规 构成间接的国际法规

规则

则

则

二、 国际习惯

❖ 定义:王铁崖教授将国际习惯法定义为: “各国重复类似的行为而产生的具有法律拘 束力的行为规则,是国家间默示的协议”。

国际法的渊源

本章内容

❖第一节 国际法渊源的概念 ❖第二节 国际法渊源的类型

第一节 国际法渊源的概念

❖ (一)什么是法律渊源? ❖ (二)什么是国际法渊源?

一、什么是法律渊源?

❖ 外国学者凯尔森认为法律渊源不仅可以理解 为创造法律的方法,而且是适用法律的方法。

❖ 我国张文显教授认为法律渊源指具有法的效 力和意义的法的外在表现形式。

一、国际条约

❖ 分类:按条约的法律性质:造法性条约和契 约性条约

造法性条约

❖ 指多数国家参加的以制定共同遵守的行为规则 为目的并载有共同遵守的行为规范的的条约。具 体讲是指由许多国际法主体参加或承认的能够对 国际法规则、规范产生创立、确认、补充或修订 意义的国际条约。例如,《联合国宪章》、《海 洋法公约》、《维也纳条约法公约》等等,它们 都是造法性条约,都创立、认可了许多并对众多 的参加国具有拘束力的国际法规约,因而认为造 法性条约构成直接的国际法渊源 。

(一)、主要的国际法渊源:国际条约,国际习惯, 一般法律原则;

(二)、国际法渊源的发展:司法判例, 国际组织会 议及其它国际法因素。

第二节 主要的国际法渊源和渊源的发 展

❖ (一)主要的国际法渊源

国际条约

一般法律原则 国际习惯

一、国际条约

❖ 定义:是具有缔约能力的国际法主体间以国 际法为准则而缔结的确立其相互权利、义务 的国际书面协议。是国际法的主要渊源。

国际法院(International Court of Justice)

第二节 主要的国际法渊源和渊源的发展

问题: 如何认识《国际法院规约》第38条第l款?

1、第38条第l款所列举各项是否都是法律渊源 ? 2、第38条第1款是否详尽地列举了国际法的渊源?

第二节 主要的国际法渊源和渊源的发展

分两个部分:

二、 国际习惯

❖ 习惯与惯例:

1. 惯例有广义与狭义之分。狭义的“惯例” 专指“习惯”; 而广义的“惯例”还包含尚未 具有法律拘束力的部分。 2. 国际习惯肯定具有一定法律约束力,而国 际惯例则不完全具有这种特性。

二、 国际习惯

❖ 国际习惯在实践当中存在效力和证明问题:

国际习惯一般具有普遍性这个十分明显的 特征,因而它原则上被认为具有了普遍拘束 力,除非是国家主张“一贯反对者原则”。。

周鲠生先生认为国际法渊源可以有两种意义:其一是 指国际法作为有效的法律规范,形成的方式或程序;其二 是指国际法的规范意义的渊源才是国际法的渊源;后一意 义的渊源只能说是国际法的历史渊源。

二、什么是国际法渊源?

外国学者的理解:

奥本海将国际法渊源分为正式渊源和形式渊源:正式 渊源是指法律则获得法律拘束力的来源,而形式渊源为法 律规则提供了大量的内容。

(2)国际习惯,作为通例之证明而经接受为法律者。 (3)一般法律原则为文明各国所承认者。 (4)司法判例及各国权威最高之公法学家学说作为确定 法律原则之补助资料者。”

国际法院(International Court of Justice)

国际法院(International Court of Justice)

对一贯反对原则的理解

❖ 定义:当多数国家都在一贯反复进行某 个行为的时候,有的国家不同意、反对 这个原则,而且是一贯反对,那么这个 规则对一贯反对者就不适用,并且其他 国家不认为这个国家的一贯反对是违反 国际法的。

一贯反对者原则在案例种的体现

例如“英挪渔业案”就完全接受、使用了一贯反对者原则。本案中,联 合国认为挪威政府1 935年诏令所划出的基线不符合国际法,本案应 适用的原则是低潮线原则和十海里原则。而挪威不否认这些规则对挪 威不适用,坚持其直线基线方法符合国际法。挪威以其历史权利为依 据,认为国际法的规则充分考虑到事物的多样性,划线必须符合不同 地区的特殊情况。挪威进一步阐述用直线法划基线已成为挪威传统的 方法,这一方法是由挪威海岸的特殊地理情况造成的,这种做法已经 形成一系列事件而成为挪威的一种制度,60多年来也从未遭到其他 国家的反对。国际法院认为:挪威政府从1812年诏令以来,不断通过 诏令、报告、外交照会等文件表明采用直线法划基线。挪威的直线基 线制度在本诉讼发生之前就已经在长期的实践中确定下来。各国对这 种方法的容忍态度证明他们不认为那是违反国际法的。英国政府也未 提出过异议。挪威的划线方法是根据其地理特点的需要决定的,并且 未遭到他国反对,应当认为是没有违反国际法的。