上海老码头的记忆

上海废弃的建筑方案

上海废弃的建筑方案随着城市的发展与变迁,上海已经埋藏了许多废弃的建筑,这些建筑原本承载着历史与记忆,但却不再为人所用。

然而,这些废弃的建筑却隐藏着巨大的潜力,如果能够被重新利用,将会极大地推动城市的发展与繁荣。

因此,我将在以下的1000字中,介绍一些对上海废弃建筑的再利用方案。

首先,上海废弃的建筑中最具代表性的之一是“老码头”,这是一片长长的码头,原来曾是上海繁盛的港口,如今已经废弃多年。

然而,如果能够将这片老码头改造成一个具有多功能的旅游景点,将会带来巨大的经济效益。

可以利用老码头的独特的地理位置,建设成一个集文化展览、餐饮、商业和旅游于一体的综合性场所。

这不仅可以吸引更多的游客,同时也能够给周边的商圈带来更多的消费力。

其次,上海还有许多废弃的工厂和仓库,这些废弃建筑原本是早期工业的象征,随着时间的推移和工业结构的调整,这些建筑逐渐被遗弃。

但是,如果我们能够将这些废弃的工厂和仓库改造成创意产业园区,将会对文化创意产业的发展起到极大的推动作用。

我们可以利用这些建筑独特的形态和历史的底蕴,为创意人才提供一个良好的工作环境。

这不仅可以促进经济的发展,同时也能够保护城市的历史遗产。

另外,上海还有许多废弃的居民楼和老宅子。

这些废弃的建筑原本曾经是上海老城区的一部分,但因为城市更新和人口流动的原因,这些建筑渐渐被废弃。

然而,如果我们能够将这些废弃的居民楼和老宅子改造成为青年公寓或共享办公空间,将会为年轻人提供一个实惠的住宿与办公选择。

这不仅可以缓解城市住房与办公空间紧张的问题,同时也能够活化老城区,增加社区的活力。

最后,上海还有许多废弃的体育场馆和展览中心。

这些废弃的建筑原本是在早期承办大型体育赛事和展览活动的场所,但随着城市的变化,这些建筑逐渐没落。

然而,如果我们能够将这些废弃的体育场馆和展览中心改造成为文化艺术中心或者多功能的会议中心,将会为城市的文化艺术交流和展览活动提供更多的场地选择。

这不仅可以提升城市的文化艺术氛围,同时也能够为城市的经济发展带来更多的机遇。

怀旧老上海 老牌美食街黄河路美食盘点

怀旧老上海老牌美食街黄河路美食盘点在上海人的心中,老上海是一座低调又富有浪漫色彩的城市。

每逢初夏,海风拂面,沿街小巷充满着往日的记忆,而黄河路则是这座城市里最令人怀旧的一条街。

这里林立着许多老字号美食店,是老上海人们爱来的地方。

本文将为您盘点黄河路上的顶级美食,让您感受老上海的味道。

首先来到的就是位于黄河路1号的“南翔馒头店”。

这家店的特色在于其制作的小笼包,不仅皮薄、馅多、味美,而且最适合早上或者下午茶的时间段前来品尝。

店内精致古朴,让人感觉仿佛回到了古老的老上海时光。

沿黄河路继续前行,在黄河路55号便来到了“老正兴”。

这家店是老上海有名的官府早点店,它的著名特色莫过于“豌豆黄”,是一道外皮嫩滑、内馅鲜美的传统小吃。

豌豆黄的口感非常独特,在口中绵软化开,馅料又非常浓郁,极具特色,堪称老上海美食中的绝品。

再往前走,面对着黄河路137号的“香港老饭店”,这家店是1935年众多香港烹饪师傅在上海开设的香港饮食馆之一。

其招牌菜“蛋挞体温桂花银耳汤”是黄河路上的招牌美食,这只蛋挞口感香醇,入口即化。

而体温桂花银耳汤则是香甜顺口,滋味独特,绝对是让人回味无穷。

这些饮食美食店仅仅是黄河路商圈里最著名的三家,还有无数默默耕耘的老字号和新晋餐厅等着您来品尝。

黄河路依然保留着老上海的味道,只要您来到这里,就能够感受到那一份历史和魅力。

总的来说,黄河路是一条具有浓郁上海味道的美食街,保留着无数上海老字号和具有特色的餐厅。

如果您想了解老上海的文化和历史,又或者是想品尝那些传统的美食,那么来到黄河路一定是最好的选择。

在这条街上寻找属于自己的老上海记忆,一定会让人倍感温馨和难忘。

上海石库门的回忆

上海石库门的回忆嘿,说起上海啊,那可真是个有故事的地方,尤其是那些老石库门,简直就是一部活生生的历史书,翻一页,就能闻到那股子岁月的沉香。

记得小时候,爷爷总爱拉着我的小手,在弄堂里转悠,那些石库门就像是一个个沉默的守护者,静静地矗立在两旁,斑驳的墙面,像是被时间老人轻轻抚摸过,留下了深浅不一的痕迹。

爷爷说,这些门里头,藏着的可都是老上海的风情万种。

走进一扇石库门,就像是穿越了时空隧道,回到了那个纸醉金迷的年代。

一进门,就是个天井,不大,但四四方方的,透着一股子规矩和讲究。

天井里,总爱种上几盆花草,或是几竿修竹,绿得发亮,给这老宅子添了几分生气。

爷爷说,这叫“借景”,是咱们中国人独有的智慧,用有限的空间,造出无限的意境来。

再往里走,就是正屋了。

那时候,家家户户都是木门木窗,推开一扇,就能听见里面传来“嗒嗒”的缝纫机声,或是“哐当哐当”的煤炉声,那是老上海人生活的交响乐,简单却温馨。

正屋里,一张八仙桌,几把竹椅,就是一家人吃饭聊天的地方。

每到饭点,那香气啊,能飘出好几条弄堂,馋得我们这些小屁孩直流口水。

石库门里,邻里间的关系那叫一个亲热。

谁家做了好吃的,总不忘端一碗给隔壁邻居尝尝;谁家有了难事,大伙儿也是二话不说,搭把手就帮上了。

那时候的我们,没有手机,没有电脑,但快乐却来得那么简单纯粹。

当然,石库门里也有它的“小秘密”。

比如,那些藏在阁楼里的旧书箱,里面可能藏着祖辈们留下的宝贝;或是那扇紧闭的房门后,住着一位神秘的老人,他年轻时可能有着不为人知的传奇故事。

我们这些小孩子,总爱围着这些“秘密”打转,幻想着自己也能成为故事里的主角。

随着时间的流逝,那些老石库门也慢慢淡出了人们的视线。

高楼大厦如雨后春笋般拔地而起,曾经的弄堂小巷被一条条宽阔的马路所取代。

但每当夜深人静时,我总会想起那些石库门里的日子,那些简单而温馨的画面,仿佛就在昨天。

如今,虽然我已经长大成人,但那份对石库门的情感却从未改变。

每当有机会回到上海,我总会特意绕到那些老弄堂里走一走,看一看那些依旧坚守在那里的石库门。

老码头

“老码头”景区导游稿各位游客,欢迎来到“老码头”参观游览。

“上海老码头”位于中山南路479弄-505弄,与黄浦江的直线距离仅50米,而斜对面,就是摆渡口,“老码头”便是原来的十六铺,上海最早的码头。

2007年,由弘基集团规划、设计,对老码头十六铺进行了改造,现在“老码头”是一个集观光、娱乐、休闲、餐饮、会所、精品酒店、民居民宿、商务洽谈、艺术展示等多功能于一体的创意园区。

是继新天地、田子坊等之后崛起的上海时尚新地标,还是免费对公众开放的3A景区。

在这里你可以体验历史、品尝美味、感受时尚,享受城市中另类的生活!现在我们简单介绍一下老码头的历史。

俗话说有船必有码头,码头就会带动区域的商贸发展、人口集聚,进而形成一个城市。

上海就是如此,翻开上海的历史,1291年上海立县;1840年大清国门被迫打开,五口通商之一的上海开埠,西方列强纷至沓来,并在上海老城厢以北的地方圈地,划分势力范围,成为租界。

如今的外滩就是当初的洋租界,各国洋人圈地造楼,万国博览由此而来;而在西方列强的洋租界的另外一面(当初的老城厢),也由于码头贸易兴盛,在商业、贸易、金融方面得到很大的发展。

从码头开始,上海形成了老城厢,老码头成为孕育现代上海城市的母体。

这就是“老码头”的所在地!清朝咸丰、同治年间,码头林立,从头铺到十六铺,范围从上海县城大东门外,西至城濠,东至黄浦江,北至小东门大街与法租界接壤,南至万裕码头街及王家码头街,老码头就是当年排行第十六铺。

及至20世纪初叶,十六铺已经成为远东第一港口,1947年这片区域共有48座码头。

1980年代,十六铺仍旧繁华。

作为工业重镇,十六铺见证了上海工人的力量。

如今,绝大多数的十六铺码头已退出了历史舞台,“上海老码头”建于这块区域,则具备了传承的意味。

“上海老码头”是一个有故事的地方:清朝第一批官派留学生从上海码头出发,开始了中国近代史上最早的“西方学习之旅”;这里曾经是黄金荣、杜月笙的老仓库,也有上海油脂厂的老厂房,边上还有原上海日本宪兵司令部寓所。

上海提篮桥码头的渔村记忆

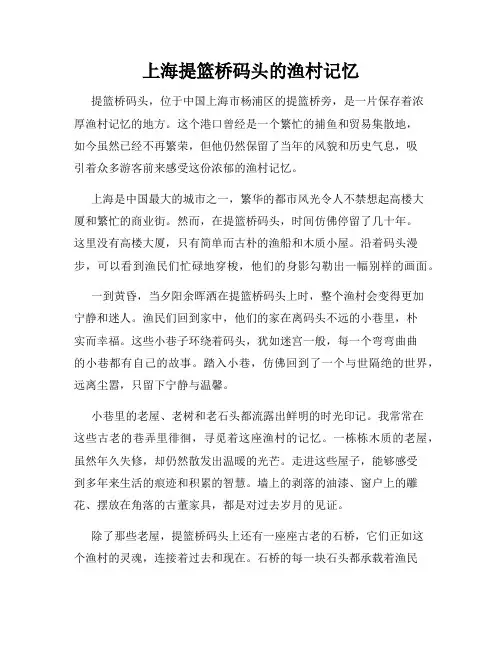

上海提篮桥码头的渔村记忆提篮桥码头,位于中国上海市杨浦区的提篮桥旁,是一片保存着浓厚渔村记忆的地方。

这个港口曾经是一个繁忙的捕鱼和贸易集散地,如今虽然已经不再繁荣,但他仍然保留了当年的风貌和历史气息,吸引着众多游客前来感受这份浓郁的渔村记忆。

上海是中国最大的城市之一,繁华的都市风光令人不禁想起高楼大厦和繁忙的商业街。

然而,在提篮桥码头,时间仿佛停留了几十年。

这里没有高楼大厦,只有简单而古朴的渔船和木质小屋。

沿着码头漫步,可以看到渔民们忙碌地穿梭,他们的身影勾勒出一幅别样的画面。

一到黄昏,当夕阳余晖洒在提篮桥码头上时,整个渔村会变得更加宁静和迷人。

渔民们回到家中,他们的家在离码头不远的小巷里,朴实而幸福。

这些小巷子环绕着码头,犹如迷宫一般,每一个弯弯曲曲的小巷都有自己的故事。

踏入小巷,仿佛回到了一个与世隔绝的世界,远离尘嚣,只留下宁静与温馨。

小巷里的老屋、老树和老石头都流露出鲜明的时光印记。

我常常在这些古老的巷弄里徘徊,寻觅着这座渔村的记忆。

一栋栋木质的老屋,虽然年久失修,却仍然散发出温暖的光芒。

走进这些屋子,能够感受到多年来生活的痕迹和积累的智慧。

墙上的剥落的油漆、窗户上的雕花、摆放在角落的古董家具,都是对过去岁月的见证。

除了那些老屋,提篮桥码头上还有一座座古老的石桥,它们正如这个渔村的灵魂,连接着过去和现在。

石桥的每一块石头都承载着渔民们的脚步,流淌着他们的汗水。

这些石桥历经风雨,却毫不动摇,坚守在这个渔村的心脏。

提篮桥码头的周边环境也给人以宁静和美丽的感觉。

码头旁的河流悠闲地流淌着,湖面上的倒影倒映着渔船和村落的美景。

远处的田野青青翠绿,清新的空气使人感到仿佛置身于大自然的怀抱中。

这里没有汽车的喧嚣和尾气的污染,只有河流的流水声和鸟儿的鸣叫声。

历史的变迁使得提篮桥码头渐渐式微,曾经繁荣的捕鱼和贸易也已不再,取而代之的是旅游的兴起。

如今,越来越多的游客和摄影爱好者慕名而来,欣赏这里的美景和感受渔村的记忆。

上海秦皇岛路码头简介

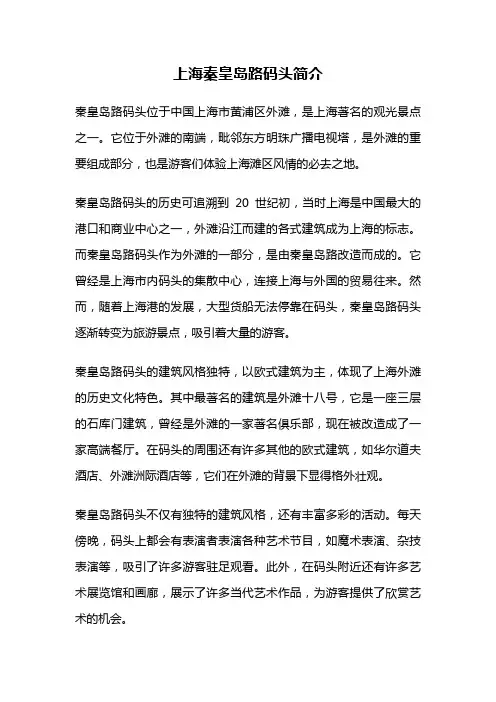

上海秦皇岛路码头简介秦皇岛路码头位于中国上海市黄浦区外滩,是上海著名的观光景点之一。

它位于外滩的南端,毗邻东方明珠广播电视塔,是外滩的重要组成部分,也是游客们体验上海滩区风情的必去之地。

秦皇岛路码头的历史可追溯到20世纪初,当时上海是中国最大的港口和商业中心之一,外滩沿江而建的各式建筑成为上海的标志。

而秦皇岛路码头作为外滩的一部分,是由秦皇岛路改造而成的。

它曾经是上海市内码头的集散中心,连接上海与外国的贸易往来。

然而,随着上海港的发展,大型货船无法停靠在码头,秦皇岛路码头逐渐转变为旅游景点,吸引着大量的游客。

秦皇岛路码头的建筑风格独特,以欧式建筑为主,体现了上海外滩的历史文化特色。

其中最著名的建筑是外滩十八号,它是一座三层的石库门建筑,曾经是外滩的一家著名俱乐部,现在被改造成了一家高端餐厅。

在码头的周围还有许多其他的欧式建筑,如华尔道夫酒店、外滩洲际酒店等,它们在外滩的背景下显得格外壮观。

秦皇岛路码头不仅有独特的建筑风格,还有丰富多彩的活动。

每天傍晚,码头上都会有表演者表演各种艺术节目,如魔术表演、杂技表演等,吸引了许多游客驻足观看。

此外,在码头附近还有许多艺术展览馆和画廊,展示了许多当代艺术作品,为游客提供了欣赏艺术的机会。

秦皇岛路码头还是观赏外滩美景的绝佳地点。

站在码头上,可以俯瞰整个外滩,欣赏到上海市区的壮丽景色。

尤其是夜晚,外滩的建筑灯光璀璨,与黄浦江上的船只交相辉映,构成了一幅美丽的夜景图画。

除了观光游览,秦皇岛路码头还有许多餐饮和购物选择。

在码头附近有许多特色餐厅,提供各种美食,既有传统的上海菜,也有国际化的西餐。

此外,码头周围还有许多精品店和商场,供游客购物消费。

秦皇岛路码头作为上海外滩的一部分,以其独特的建筑风格和丰富多彩的活动吸引了众多游客。

它不仅是体验上海风情的绝佳地点,也是欣赏外滩美景的最佳选择。

无论是国内游客还是外国友人,都可以在秦皇岛路码头留下美好的回忆。

黄浦江“市轮渡”的变迁

黄浦江“市轮渡”的变迁从2018年5月19日开始,上海轮渡民丹线停运,临近的歇宁线航班已做临时调整。

这已是今年以来上海轮渡第2次发出停运公告。

停运的原因,正是因为要将一个个百年渡口修葺一新,和45公里滨江贯通相得益彰。

目前,贯通范围内的渡口、码头、浮桥、船舶整新率达到100%。

这些新渡口不但在造型上更好融入两岸的整体风格,同时凸显轮渡特色,展现大都市的时尚魅力。

全新时代,百年轮渡将让更多乘客感受到上海的新气象。

百年轮渡日均客运数:从100万到15万1911年1月5日,一艘由塘工善后局租赁的“安泰”号小火轮,由浦东东沟内港码头直驶南京路外滩铜人码头,开始了机轮船在黄浦江上的摆渡,这是上海官办浦江轮渡的开端。

从此,上海也由“乡村上海”驶向了“城市上海”。

20世纪20年代后期,上海迎来了城市发展中的一个阶段性高潮。

城市流动人口大增,商贸、制造业齐头并进,呈现出一派繁荣景象。

黄浦江西岸大多有设备完善的大型工厂及码头仓栈。

服务于这些企业的大量员工,每日往来黄浦江两岸通勤,所依靠的,就是轮渡。

这样,轮渡成为上海市民日常生活中不可或缺的交通工具。

1929年11月10日,浦江轮渡管理处订造的市轮渡1号轮落成试航,是上海轮渡自建新型轮渡之始,该轮前端亭顶为当年轮渡特有标识。

1930年1月8日,市轮渡2号落成试航,自21日起,1、2号轮渡对班行驶长渡线,至此,市轮渡原租用的小火轮全部退出运营。

曾几何时,对于上海市民来说,在黄浦江上坐船摆渡、往来于浦东浦西,是最平常不过的事情了。

但即使是老上海人也很少知道,黄浦江上的第一班渡轮是何时启航的。

起初,黄浦江上还未有轮渡,只有小舢板往来于两岸。

根据上海的史志记载,早在明清时期,黄浦江边就有渡口,江面上漂着舢板、划子。

19世纪末20世纪初,近代上海的城市化进程提速。

1901年,一个叫李恩时的匈牙利人把两辆小汽车开进了上海;1908年3月5日,上海的第一辆有轨电车正式通行,从静安寺驶向外滩;一个多世纪前,上海的第一班轮渡从当年的浦西铜人码头开往浦东东沟……关于上海轮渡启航的确切日期曾经还有过一个小小的历史误会——据载,1910年12月5日是上海黄浦江上第一班轮渡开航的日子。

探秘老上海的50个符号

探秘老上海的50个“符号”(组图)1927年上海滩老上海文化1、拜码头新到上海滩,要去拜码头,祈求能得到有势力的帮会或大人物的照应,希望以后在上海滩能顺顺利利。

“初来乍到,请多多关照”的客套被概括成拜码头,“拜码头”这三个字里饱含闯到上海滩的豪情,还有十里洋场的人情冷暖、世道险恶。

2、《长恨歌》王安忆的《长恨歌》细致入微地描绘了上海滩的角角落落。

三小姐王琦瑶这个上海女人一切悲欢离合,爱恨情仇都透出上海这座城市特有的气质——细腻、物质、灯红酒绿。

3、《良友》画报“学者专家不觉得浅薄,村夫妇孺也不嫌其高深。

”《良友》1926年2月创刊,第一期封面是一副套色照片,一个手捧鲜花、笑靥迎人的少女,这就是日后红极一时的电影明星胡蝶。

《良友》伴随了一代上海人的成长,《良友》从1926年创刊至1945年10月停刊,20年间,以八开本刊行,共出172期。

《良友》共载彩图400余幅,照片达32000余幅,近现代中国社会的发展变迁、世界局势的动荡不安、中国军政学商各界之风云人物、社会风貌、文化艺术、戏剧电影、古迹名胜等等无不详尽记录,可称为百科式大画报。

4、侬好“侬好!”上海话最具地方特色,曾经的上海人就像香港人只会讲广东话一样,他们只会讲上海话。

阮玲玉就不会讲普通话,学堂里先生教书也只讲上海话。

直至今日,上海话也无时无刻不起到排外的作用,一句“乡下银(人)”,就足够引发上海人和外地人之间的战争。

讲上海话是上海人的骄傲,是他们从骨子里透出高傲和对这座城市的热爱,但是千万不要妄图和上海人争辩为什么在大街上飙上海话的问题,你绝对不可能改变这种现象。

黄包车和轿子5、上海美术电影制片厂上海美术电影制片厂对于很多人来说是抽象的概念,但是它出品的那些动画片对于很多人来说就是具象的童年生活了。

《猪八戒吃西瓜》《小蝌蚪找妈妈》《大闹天宫》《三个和尚》《小鲤鱼跳龙门》《三毛流浪记》等等,这些都是几代人不可磨灭的童年记忆。

虽然目前中国动画产业遭遇尴尬境地,但是上海美术制片厂还是在近些年出品了《宝莲灯》《我为歌狂》《格兰特船长的儿女》《马兰花》等等优秀的动画片片。

老码头修复实施方案最新

老码头修复实施方案最新一、前言。

老码头作为城市历史文化的重要遗产,承载着丰富的历史记忆和文化价值。

然而,由于长期的使用和自然风化,老码头的部分结构已经出现了破损和老化的情况,亟需修复和保护。

为了更好地保护和利用老码头这一历史遗产,制定了最新的修复实施方案。

二、修复目标。

1. 保护老码头的历史原貌,尽可能保留原有的建筑结构和风貌;2. 修复老码头的破损部分,确保建筑的安全和稳定;3. 提升老码头的功能和利用价值,使其成为城市公共空间的重要组成部分。

三、修复内容。

1. 结构修复,对老码头的木质结构进行修复加固,修复破损的梁柱和地基,确保建筑的安全和稳定;2. 外观修复,修复老码头的外墙和屋顶,保持其原有的建筑风格和特色;3. 设施更新,更新老码头的排水系统、电气设施等基础设施,提升其功能和利用价值;4. 环境整治,对老码头周边的环境进行整治,美化周边景观,打造宜人的公共空间。

四、修复步骤。

1. 踏勘评估,对老码头的破损情况进行全面评估,确定修复的重点和难点;2. 设计方案,制定修复的设计方案,确定修复的具体内容和步骤;3. 施工实施,按照设计方案,组织施工队伍进行修复施工,确保施工质量和安全;4. 竣工验收,完成修复施工后,进行竣工验收,确保修复效果符合预期。

五、修复效果。

通过最新的老码头修复实施方案,可以实现以下效果:1. 保护老码头的历史原貌,使其保存完好,传承历史文化;2. 提升老码头的功能和利用价值,吸引更多市民和游客前来参观和游览;3. 增强城市历史文化的软实力,提升城市形象和吸引力;4. 为老码头的可持续利用奠定基础,使其成为城市公共空间的重要组成部分。

六、结语。

老码头修复实施方案的制定和实施,将为保护和利用老码头这一历史遗产提供重要的保障和支持。

相信在各方的共同努力下,老码头将焕发新的生机,成为城市历史文化的重要窗口,为城市发展注入新的活力和魅力。

港口城市的集体记忆“码头遗产”——以上海为例

2 O世 纪 9 0年 代 。 加 拿 大 建 筑 规 划 学 者 吉 弗 瑞 ・ 汀 森 (ef y t sn 史 Jf r Si o ) e n

体 来说 对于城市 的地 方文化认 同首

先 是 物 质 环 境 的 认 知 认 同 其 次 是 行

些个 案得 以改造利 用 , 但 是黄浦江 两 岸绵延 近 8 k 的岸线 上布 满码 头 5m

临着不 测 的命 运。本文 的 目的是 唤起

社会各界对码头遗产的重视。

交通工具 、特殊场所等 。在他 的推

动 下 多 伦 多 政 府 接 受 了 他 的一 些 观

书 中则进一 步 明确 阐述 ,自我 认 同 2 码 头遗产 : 国内外文化遗产保 护研 究

中的 新现 象

一

的过程 不能脱 离具体 的语境 与场所 ;

独特的价值取 向 ( 思维模式 ) 、生活方

式 ( 为 模 式 )城 市 意 象 ( 间 模 式 ) 行 、 空

的 一 种 集 体 认 同 与 其 内化 过 程 ;个

2 1 0 现 代 城 市 研 究 0 1 2

D EN W ALOF HlT E V T 0N AN R E S ORY

b c me e Net f td ec m a nfr rsr ai f u trl ei g . a igtec s eo s n w o c o u yi t a p i o eev t n o l a h r a e T kn a e a s nh g p o c u t h

中 .城 市 文 化 认 同 依 存 的 历 史 语 境 被 不 断地 国 际 化 、 抽 象 化 或 者 虚 拟 化 了 。 因 此 .拯 救 普 遍 存 在 于 城 市 背 景 中 的

- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。

- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。

- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

海老码头的记忆

海老码头的记忆

有“浪奔,浪流”的上海,始终怀有码头情结。

码头在上海人的记

忆里,是有摆渡、轮渡,南来北往人潮汹涌的地方,从过去的“跑

码头”到今日之“逛码头”上,海经历了一段不短不长

的传奇。

码头上有上海人对母亲河的眷恋。

有句话叫“先有,后有上海滩”,老早以前,六铺就是上海

滩的重要地标。

多少关于老上海的影视作品里,都会出现好儿女在十六铺码头迎来送往、快意恩仇的情景。

清代乾隆以后,海禁开放,上海港由于优越的地理位置,成

为当时我国南北洋航运的联结点,当时有文献这样记载:

远近贸迁皆由吴淞口进泊黄浦”。

那时的十六铺区域已经是中

国最大港口。

20 世纪初叶,六铺成为远东第一港口,1947

年这片区域共有48 座码头。

而说到老码头,不能不提外马路上现存的五座老仓库。

来自20 世纪30 年代的五座陈年老

仓库,至今在外立面上完好保留了原本的建筑风貌,一砖瓦,以及门窗、弧形拱门以及廊柱等,都依然延续着老派的上海味道。

这其中,

1 号仓库年岁最久远,是1936 年建造的,曾归属于卢作孚的民生公司。

这个卢作孚是著名的航运大亨,毛泽东称赞他是“四个不能忘记的

中国实业家”之一,蒋介石也尊称他为“作孚兄”。

抗日战争初期的危急关头,心报国的卢作孚率领民生公司船队冒着生命危险为国民政府转移到重庆运输了很多物资、机器。

当时牺牲了117 名员工。

抗战胜利时,国民政府授予卢作孚一等一级奖章。

上海人的“码头故事坐摆渡,乘轮渡,南来北往人潮汹涌。

当年的老码头上总是尘土飞扬,塞满了行李箱、箩筐,四处都是汗味、水果味、干货、鸡鸭禽类的味道,也容不得半点人的患得患失,只怂恿你赶紧跑动起来。

人们脚步急匆匆的,停歇不得。

一批又

批人从轮船上下来上了码头,然后融进被搬运工、小轿车、三轮车、小贩们“嘈杂”出来的上海滩,开始了各自的劳碌与奋斗

在很多影视作品里,上海人的“ ”是一种闯荡世界的情结。

有码头的地方往往也有仓库。

海上传奇里的仓库,该都是诸如黄金荣、杜月笙这号人掌握的筹码。

当年在那些装卸货物的码头仓库里,一定发生过“乃伊做特”的事件,是可以埋没许

多城市设局者秘密的场所。

码头代表了海派文化中的江湖气, 它们散布在黄浦江边的短街小巷里,是独特的气息。

可事实 是,码头上不单单只有快意恩仇,它距离上海老百姓的生活 曾经很近。

褪色的记忆 上个世纪 70 年代, 人们对十六浦老码头印象最 深的,恐怕是“文革”期间送知识青年上船去外地插队的 那时候无

数上海花季少男少女,背着军绿色的背包,以及卷 裹起来的被子,在码头上与前来送行的父母家人道别。

船开 前,码头上哭声一片。

在这个城市里出现地铁、隧道之前,很多人每天要经过码头 来往于浦西与浦东之间,那时候从黄浦江的这一边去到对岸, 只能靠摆渡、轮渡。

摆渡站上一扇铁门把一群人拦着,等轮 船到了码头,大家个个做好

“冲”的架势。

靠岸的船一开舱, 船上的人如潮水一样涌向甲板;等岸上的铁门一开,争先恐 后的人们全朝船上拥去,还有很多人推着自行车或者助动车

-- 这副老码头上的景象, 已经如黑白照片一样在记忆里褪色。

那曾是另一种上海的早晨,它更有浦江的气息。

进入上海的重要交通枢纽,那时候南通人、宁波人都在这个 码头上上下下,“百万雄鸡过大江”说的就是每天 4 班船,每 班 2000 人,人人背鸡挑蛋。

还有很多拎着黑色公文包的乡 镇企业家, 风尘仆仆地坐船来来往往, 甲板上总是人声鼎沸。

情景。

20 世纪 80 年代改革开放以后, 六铺成为苏浙地域农副业

那时候南通到上海的轮船票子1 块2 毛,宁波到上海的3 块

6 毛,上了船打一晚上瞌睡就到了,很便捷。

后来随了时代

的变迁,六铺这个全国最大的水路客运站却渐渐失去昔日

的人气,渐渐沉寂。

到了2004 年,码头候船大楼被爆破,似乎黄浦江的码头风云就此偃旗息鼓。

被唤醒的城市记忆

世博会是唤醒城市记忆的重要契机,已经俨然退出历史舞台的十六铺竟然蜕变出一个全新的样貌,重新回到上海人的视野中来。

在2010 世博会期间,承担日均约1.5 万人次的输

送任务的世博水门,就是早期以货运为主的十六铺大达码头。

乘着为世博改造门面的当口,六铺索性来个翻天覆地的大

改变。

当人们重新来到这里的时候,再也没有尘土飞扬,也

没有劳动号子,见到的却是一条全新的滨江码头观景岸线。

自从世博会结束之后,南外滩原先的董家渡、六浦沿江

带被精心改建,脱胎换骨,变成了一片崭新的老码头,文青、小资们又有了新的“潮”区,而且还离黄浦江更贴近。

爱时髦的人们纷纷跑到水岸边,体会着码头上空独特的气息。

码头的传统功用渐渐失去以后,便成为城市里一道用来怀念的岁

月的布景。

轮渡站外已经没有旧时的人来人往,有些清静。

人们来到码头江边,多半是为了悠闲地喝喝咖啡,看看日落。

惟一有黄浦江依然“浪奔,浪流”。

在新十六铺谈恋爱的男男女女们,不在乎这样一个崭新的“老码头”是否能挽留住光阴。

他们只图在江涛边,让心思运转的速度缓慢下一点,在壮志与惆怅间,获得片刻不一般的停栖。