桑黄的研究进展

药用真菌桑黄的国内外研究进展综述

药用真菌桑黄的国内外研究进展综述作者:高晓东郎文培王丽杰付春于田利厉桂香来源:《种子科技》2021年第06期摘要:桑黄是一种典型的药用真菌,在抗氧化、预防癌症、免疫调节、控制血糖等方面发挥着重要的作用。

基于此,通过整理国内外关于药用真菌桑黄的研究文献,分别从菌种资源、生物学特性、药用价值及人工栽培技术等方面进行了综述,以期为进一步开展桑黄的研究工作提供参考。

关键词:药用真菌;桑黄;研究进展文章编号: 1005-2690(2021)06-0008-02 中国图书分类号: S567.39 文献标志码: A桑黄属于担子菌亚门、多孔菌科、木层孔菌属,是一种珍贵的药食两用真菌,有“森林黄金”之美称[1]。

桑黄及其药用价值在中国有千年以上的历史,很早就记载于《神农本草经》《药性论》《本草纲目》等古医药典籍[2]。

近年来,随着现代医学的不断发展,桑黄的药用价值逐渐引起了国内外研究者的关注。

各国学者对其生物学特性、药理作用及人工栽培技术等方面开展了广泛而深入的研究。

本文就近年来国内外对桑黄的研究进展作一综述。

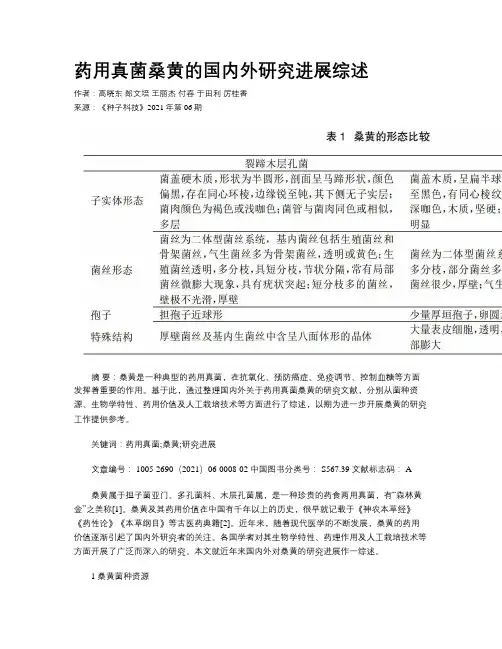

1 桑黄菌种资源对于桑黄的统称而言,大多数研究者指出其实际包括针层孔菌属(Phellinus)中的3个种,分别为裂蹄木层孔菌(Phellinus linteus)、火木层孔菌(Phellinus igniarius)和鲍氏层孔菌(Phellinus baumii)。

火木层孔菌是我国产的桑黄基原,而日本、韩国产的桑黄基原为裂蹄木层孔菌[3],其外观相似,但种源不同,所含的有效成分差异也很大。

WU等[4]研究发现,有6个桑黄种类分布于东亚地区,分别为桑黄纤孔菌、大孔忍冬纤孔菌、小孔忍冬纤孔菌、锦带花纤孔菌、瓦宁纤孔菌(杨树桑黄)和鲍姆纤孔菌(丁香桑黄),其中大孔忍冬纤孔菌分布在中亚地区,我国没有该种。

随后,TIAN等[5]应用ITS序列的系统发育分析技术对中国的桑黄类群作了进一步研究,发现了两个新种(环区纤孔菌、高山纤孔菌)。

桑黄的应用研发进展

桑黄的应用研发进展桑黄桑黄的应用研发进展甘长飞桑黄( Phellinus sp.),又称桑耳、桑臣等。

多年生,木质,耳形或马蹄形。

由于“桑黄”一词源于中国,桑黄菌通常生长于桑属植物上,子实体为黄褐色而得名。

1.桑黄的记载与传说在中国,桑黄菌的使用从汉朝起至今已经有2000多年历史,中国最早的本草学著作《神农本草经》就已经有了“桑寄生”的记载。

明代著名药学家李时珍著的本草纲目》,则将其归纳在木耳的项下,其中,软耳是指木耳类,硬耳则上指桑黄等木层孔菌类的硬蕈类。

《本草纲目》记载桑黄菌能“利五脏、宣肠胃气,排毒气”主要用于治疗子宫、白带、月经不调等妇女病以及脾虚泄泻、痢疾等消化系统疾病。

古代甚至有“如果得到附生于桑树上的黄色疙瘩(桑黄),死人也可复活”的传说。

中国《中药大辞典》有桑黄的药用记载,中医认为桑黄性甘、平、味苦、味辛归肝、膀胱经。

本品辛行甘和,入血分以化瘀,瘀血循经而行出血止,有化瘀之功效,用于治疗血崩、血淋、脱肛泻血、带下、闭经、脾虚泄泻等。

2.桑黄在日、韩热起来,主要是它能治疗肿瘤1968年,日本国立癌症中心的 Ikekawa博士与东京大学柴田实验室合作,以桑黄水提物进行细胞试验,结果发现对其肿瘤细胞增殖抑制率高达96.7%,居所有菇蕈之首,而对正常细胞没有毒性。

实验中所采用的真菌,除桑黄之外,还包括自古以来就作为中药材的十几种菌类,其中最典型的当数已被当作抗癌药物的原材料的云芝(日文为瓦茸)和香菇。

结果云芝萃取物的癌肿抑制率为77.5%,香菇萃取物的癌肿抑制率为80.7%,而桑黄则达到了96.7%。

在日本发现桑黄惊人的抗癌能力之后,研究却一度处于了停滞状态。

原因是天然桑黄极其稀少,其成长也非常缓慢,而且桑黄的人工栽培当时也还存在瓶颈。

进入21世纪,日本又迅速重新投入力量进行对桑黄产品的开发研究。

在与韩国科学家的合作下,一批优质的口服桑黄产品的研制获得了成功,大量的动物实验,人体实验和临床试验都已经实施或正在进行之中,实验论文也陆续在许多国际学术杂志上得到发表。

桑黄活性成分的药理作用及人工栽培研究进展

桑黄(Phellinus baumii Pilat .)属于真菌界(Kingdom Fungi ),担子菌门(Basidiomy -cota ),是一种传统药用蕈菌[1]。

桑黄具有活血、止血、利五脏、排毒等功效,作为中药已有2000多年的历史。

关于桑黄最早的药用记载可追溯到汉代中医经典《神农本草经》。

明代《本草纲目》中有桑黄“利五脏,宣肠胃气,排毒气”等药用描述[2];还可用于治疗血淋、血崩、脱肛泻血、带下、经闭、脾虚泄泻等病症[3-4]。

现代医学也证实了桑黄富含多糖、黄酮类、萜类等活性物质,具有调节机体免疫、延缓衰老、抗肿瘤、保肝护肝、降血糖、抗炎症等功效[5-6]。

近年来,国内外学者对于桑黄的药用和保健功效也进行了深入的研究,桑黄作为具有显著抗肿瘤活性效果的珍稀真菌类之一,正逐渐成为医学研究和应用开发的热点。

然而,由于桑黄在自然环境下形成子实体的时间较长,量也较稀少,难以满足市场的需求。

近十年来,随着桑黄的人工栽培技术水平的提高以及对桑黄药用成分的现代化提取、分离和纯化技术的应用,大大促进了桑黄栽培产业的发展。

本文系统分析了桑黄的药用成分及作用机理、人工栽培方式,探讨了当前桑黄研究中存在的问题及今后发展前景,以期为桑黄产业的进一步发展提供参考依据。

1桑黄的活性成分及作用机理研究进展桑黄主要寄生在桑树、杨树、松树和白桦树等树干上,其活性成分主要包括多糖类、黄酮类、酚类、萜类、甾体、香豆素类以及生物碱等。

早期国内外对桑黄的研究主要是对酸性多糖、蛋白多糖以及蛋白-葡萄糖等物质的研究。

近年来,随着现代科学技术的发展,相关人员开始在桑黄活性成分的提纯和单体分离方面进行研究。

桑黄的药理功能有20多种,主要有抑菌、消炎、抗氧化、抗肿瘤、加强机体免疫、保肝护肝、降血糖、降血脂、抗肺炎等[7],其活性成分与主要功能如表1所示。

收稿日期:2019-10-12;接受日期:2019-11-11第一作者信息:陆春霞(1976—),女,硕士,高级农业经济师,主要从事蚕桑综合利用研究工作。

桑黄真菌学、化学成分、生物活性及其发酵工艺调控研究进展

桑黄真菌学、化学成分、生物活性及其发酵工艺调控研究进展目录一、内容概述 (2)二、桑黄真菌学概述 (3)1. 桑黄真菌的基本特征 (4)2. 桑黄真菌的分布与生态环境 (6)三、化学成分研究 (6)1. 活性多糖类化合物 (8)2. 酚类化合物及其他有机成分 (9)3. 蛋白质及氨基酸类成分 (10)4. 其他化学成分分析 (11)四、生物活性研究 (12)1. 抗氧化活性分析 (13)2. 抗炎及抗肿瘤作用研究 (15)3. 免疫调节及抗疲劳作用探讨 (16)4. 其他生物活性分析 (18)五、发酵工艺调控研究 (19)1. 发酵过程优化与培养基改良研究 (20)2. 发酵过程中的微生物代谢调控研究 (21)3. 发酵产物提取与纯化技术研究进展 (22)六、研究进展与展望 (23)1. 当前研究的进展总结与成果展示 (25)2. 未来研究方向与重点问题探讨分析以及发展展望 (26)一、内容概述本文档主要围绕“桑黄真菌学、化学成分、生物活性及其发酵工艺调控研究进展”展开详细的内容概述。

文章结构大致分为四个主要部分。

桑黄真菌学,这一部分主要介绍桑黄真菌的基本信息,包括其分类学特征、生物学特性、生态分布以及其在自然界的角色等。

还将探讨桑黄真菌的研究历史、现状以及未来的发展趋势。

化学成分,这部分将详细介绍桑黄真菌中发现的各类化学成分,包括多糖、蛋白质、酚类化合物、生物碱等。

这些化学成分的结构特点、理化性质以及提取分离方法等都将有所涉及,以揭示桑黄真菌的化学物质组成及其独特性。

生物活性,该部分将重点讨论桑黄真菌所表现出的各种生物活性,包括其抗氧化、抗肿瘤、抗炎、免疫调节等生物功能。

还将探讨桑黄真菌在医疗保健、制药等领域的应用及其潜在价值。

发酵工艺调控研究,这部分将介绍如何通过调控发酵工艺来提高桑黄真菌的生长效率、代谢产物产量以及产品质量。

包括培养基优化、发酵条件控制、基因工程技术在桑黄真菌发酵中的应用等都将有所涉及,以揭示如何通过技术手段优化桑黄真菌的发酵过程。

满药桑黄的药理药效研究进展

1.3 其他成分 1.3.1 甾体类成分 甾体化合物是自然界中广泛存在的一类化学成 分,种类很多,但结构中具有环戊烷多氧菲的甾核。 桑黄中的甾体主要是麦角甾烷类甾体。 1.3.2 三萜类化合物 三萜类化合物是桑黄属真菌中较为常见的一类 化合物,三萜类化合物有软木三烯酮、-乳香酸、熊 果酸等。 1.3.3 吡喃酮类化合物 近年来,桑黄吡喃酮多酚类化合物也成为国内 外研究的热点,研究发现了一些新化合物。毗喃酮 类化合物是桑黄多酚类色素,主要有苯乙烯基吡喃 酮骨架和苯并吡喃酮骨架。

7 病虫害防治

7.1 红天蛾 幼虫咬食叶片,食量很大,发生严重时,可将叶 片食光。防治方法:用 90%的晶体敌百虫 800~1 000 倍液喷雾防治,每隔 7 天喷 1 次,连喷 2~3 次。 7.2 腐烂病 为害地下块茎,造成腐烂,随即地上部枯黄倒苗 死亡。防治方法:发病初期,用 5%的石灰乳淋穴, 并及时防治地下害虫。 7.3 叶斑病 初夏发病,病叶出现紫褐色斑点,发病严重时, 病斑布满全叶,使叶片卷曲焦枯而死。防治方法:发 病初期,喷洒 1: 1: 120 的波尔多液或 65%的代森锌 可湿性粉剂 500 倍液防治。 8 采收加工 一般到第 2 年秋天茎叶枯萎倒苗的时候采挖。

起挖时,选晴天小心挖取,抖去泥沙,放入筐内盖好, 忌暴晒。加工时,先将半夏洗净泥土,按大、中、小分 级,分别装入麻袋内,然后倒入清水缸内,反复揉搓, 直至外皮去净为止。再取出暴晒,不断翻动,晚上收 入屋内晾干,次日再取出晾晒,如此反复至全干。质 量以粒大、粉细、色洁白、质坚硬者为佳。

作者简介:于淼,男,研究方向生物化学与分子生物学。

传统医药是中医药的重要组成部分,它既包括宫廷

秘方,又涵盖民间偏方,具有重要的开发应用价值,

也是可供人类共享的宝贵财富。目前搜集到的满

桑黄抗肿瘤及其作用机制的研究进展

桑黄抗肿瘤及其作用机制的研究进展桑黄(phellinus)作为一种名贵的真菌类药材,具有抗肿瘤、抗肝纤维化、抗氧化等多种生理功能。

桑黄含有多糖类、甾体类、萜类、黄酮类、吡喃酮类、呋喃类、生物碱类等物质。

其中多糖类提取物具有明显抗肿瘤作用,成为当前抗癌药物研究的热点;桑黄的其他提取物如乙酸乙酯提取物等也表现出抗癌活性。

该文综述桑黄不同提取物的抗肿瘤作用,着重介绍其抗肿瘤机制的研究进展,为进一步开发桑黄奠定基础。

标签:桑黄;多糖;提取物;抗肿瘤;作用机制桑黄(phellinus)是目前公认抗癌效果较好的药用真菌之一。

早在1968年,Ikekaw T等发现,桑黄野生子实体的提取物对小鼠肉瘤细胞(S180)的抑制率为96.7%[1]。

研究发现,桑黄含有多糖类、甾体类、萜类、黄酮类、吡喃酮类、呋喃类、生物碱类等物质[2-4],而多糖被认为是抗肿瘤的主要活性成分,且与传统抗肿瘤药物联用可起到协同效果,因此得到广泛关注。

近年来的研究发现,除多糖类外,桑黄的其他提取物也表现出明显的抗肿瘤活性。

本文对桑黄抗肿瘤作用的研究进展进行介绍,以期对桑黄的抗肿瘤活性有更深的认识。

1 桑黄的分布及其抗肿瘤作用桑黄在自然学科中属担子菌亚门,多孔菌目,主要包括火木针层孔菌(Phellinus igniarius)、裂蹄针层孔菌(P. linteus)、鲍氏针层孔菌(P. baumi)3种[5-6]。

P. igniarius喜生于杨树、柳树、榉树、桑树等阔叶树的树干。

P. linteus 多生于阔叶树腐木干上。

P. baumii主要寄生于丁香属植物,尤其是暴马丁香,偶尔也生长在白腊树属、李属等植物上。

国产桑黄的基原是火木针层孔菌,主要产地有湖南、江西、广西、东北等地区,因其着生树种不同分为桑树桑黄、杨树桑黄和桦树桑黄等。

日本、韩国产桑黄的基原为裂蹄针层孔菌,与国产桑黄外观相似,但其菌种不同,所含有效成分也有所差异。

除日本、韩国外,朝鲜、菲律宾、澳大利亚、北美、中南美等地也有桑黄出产。

北京长白山桑黄研究报告

北京长白山桑黄研究报告

根据我们的研究报告显示,北京长白山地区具有丰富的桑黄资源。

下面是我们对该地区桑黄的研究结果:

1. 北京长白山地区主要栽种的桑树品种是乌桑黄,其树龄一般在3-5年左右。

乌桑黄具有较高的产量和较好的品质。

2. 桑黄的采摘季节一般为每年的3月至4月,此时桑黄的含量和质量最佳。

采摘时应选择健康、完整的桑黄,并尽量避免对桑树造成损伤。

3. 研究发现,桑黄富含多种营养物质,如蛋白质、氨基酸、维生素、矿物质等。

其中,桑黄中的氨基酸含量较高,尤其是赖氨酸和精氨酸的含量较为突出。

4. 桑黄在中医药理论中被认为具有滋补肝肾、明目养颜、润肺等功效。

一些研究还表明,桑黄具有降血压、抗氧化、抗衰老等作用。

5. 在桑黄的深加工方面,北京长白山地区已经发展了一些相关产业,如桑黄茶、桑黄食品等。

这些产品不仅具有较高的营养价值,还具有一定的市场竞争力。

综上所述,北京长白山地区的桑黄具有丰富的资源和广阔的开发前景。

进一步研究和开发桑黄产业,将有助于推动地方经济发展,并丰富人们的饮食和药物选择。

药用真菌桑黄的研究进展

药用真菌桑黄的研究进展桑黄(phellinus)作为寄生在桑树上的真菌,在2 000多年前就有用作珍贵中药材的记载,在调节机体免疫、延缓衰老和抗肿瘤等方面具有良好的功效。

该文综合近几年国内外有关桑黄的分类学问题、活性成分、药效及其作用机制、提取工艺等方面的研究进展进行阐述,并对目前存在的问题及今后的研究方向进行了探讨。

标签:桑黄;分类学;活性成分;抗肿瘤;药效机制;提取工艺桑黄作为我国传统的中药材,最早记载于《神农百草经》和李时珍的《本草纲目》,主要用于止泻、崩漏带下、脾虚泄泻,此外还能利五脏、排毒、活血。

在20世纪70年代就已经认识到桑黄的抗肿瘤效果[1],在过去的30年里,其20多种药效逐渐为人们所探知,如增强机体免疫、保肝护肝、治疗关节炎等[2];其相关药用成分也被逐渐提取出来,纯化工艺也不断得到改进。

本文综合近几年研究成果,现对桑黄有效成分的药理学机制等几个方面进行阐述。

1 桑黄的分类学地位“桑黄”是硬质的多孔菌,根据2011年吴声华、戴玉成的鉴定结果,桑黄属于担子菌门Basidiomycota刺革菌目Hymenochaetales刺革菌科Hymenochaetaceae[3]。

作为珍贵的药用菌种,传统叫法中的“桑黄”是多个种的统称,包括鲍氏针层孔菌Phellinus baumii,火木針层孔菌P. igniarius和裂蹄针层孔菌P. linteus等,属于针层孔菌属Phellinus Quel[4]。

直到2012年,吴声华[5]从各地取得相关标本,分析其形态学及核糖体内转录间隔区核糖序列,发现真正的桑黄是一新种Inonotus sanghuang,分布于中、日、韩三国,野外仅生于桑属Morus的树干,几近绝迹,很难寻找。

而被广泛误认为桑黄学名的P. linteus并不生长在桑树上,P. baumii则生长于丁香属Syringa的枝干,而P. igniarius生长在多种阔叶树上。

人们对桑黄的应用和研究往往也以赝品或少数真品的混杂种类为据。

药用真菌桑黄的研究进展

药用真菌桑黄的研究进展摘要:桑黄是闻名的药用真菌,在抗肿瘤、抗氧化、降血糖、调剂免疫等方面有显著功效。

目前世界范围内桑黄类群共包括12个种,其中中国散布7个种。

本文综述了桑黄物种多样性、形态特点、地理散布、药用成份、药理作用机制和人工培育等方面的研究进展。

关键词:桑黄;物种多样性;药用真菌。

桑黄是闻名的药用真菌,因寄生于桑树而得名,别称桑臣、桑耳、桑黄菇,是隶属于真菌界Fungi、担子菌门Basidiomycota、伞菌纲Agaricomycetes、锈革孔菌目Hymenochaetales、锈革孔菌科Hymenochaetaceae、桑黄属Sanghuangporus的一类真菌的统称。

汉代中医经典《神农本草经》记载“桑耳”,唐朝藤权《药性论》记载桑黄“能治风,破血,益力”,明代《本草纲目》描述桑黄具“利五脏,宣肠胃气,排毒气”等药用功效。

另外,今世《中药大辞典》对其进行收录,载有桑黄可医治痢疾、盗汗、脱肛、闭经、泻血、血崩、淋病、崩漏带下、脐腹涩痛等疾病。

随着现代科学研究对桑黄抗癌、抗炎、抗氧化、抗肿瘤等药用功效、化学成份及作用机制的熟悉,桑黄已受到愈来愈多的关注。

但是,关于桑黄分类标准不明确、名称利用不标准,致使误用乱用行为已经阻碍了桑黄的研究及应用。

本文对桑黄的分类地位、活性成份、药用价值等研究功效进行了概述,旨在加倍充分地利用桑黄这一类宝贵的药用真菌资源。

1 桑黄属的成立及研究进展邓叔群第一次在《中国的真菌》书中将桑黄定名为针裂蹄,拉丁学名Phellinus linteus(Berk.&刘波等在第一版的《中国药用真菌》将桑黄命名为Phellinusigniarius(Berk.&中文名称是“火木层孔菌”;应建浙等在《中国药用真菌图鉴》中称之为裂蹄针层孔菌。

进入21世纪后,在传统分类的基础上,分子生物学中的新技术接踵引入到桑黄类群的系统发育与分类鉴定中,Wagner等通过度子和形态学研究,将Phellinus属的部份种划入Inonotus sensu stricto类群。

桑黄的研究进展

学名应该是Phellinusigniarius。直到现在,桑黄的

菌种分类还有争议,有待继续深入研究。

桑黄在我国大部分地区均有分布。桑黄因其着

生树种不同,分为桑树桑黄、杨树桑黄和桦树桑黄

等品种。桑树桑黄子实体入药最佳,味微苦,民间

用以治疗“月水不调”,据《药性本草》记载:“治

Lentinusedodes香菇80176/10

Trametesdickinsii迪金斯栓菌80110/8

除自由基1-(2,6-二甲基苯氧基)-2-(3,4

-二甲氧基苯乙氨基)丙烷盐酸盐(DDPH)的试

验和体外抑制脂类过氧化反应的试验中,发现提取

物有较好的清除自由基DDPH活性。

116抑制黄嘌呤氧化酶活性(治疗痛风)Yun-

肽的水平。

收稿日期:2004-11-25

表227种真菌热水提取物的抗肿瘤效果

抑瘤率

无瘤鼠

114抗血管生成试验Yun -SeonSong等[9]在小鸡胚胎绒膜尿囊膜(CAM)试验中,发现随桑黄提取

真菌名称

/%/试验鼠

物加量的增加抑制效果增加,说明提取物有较好的

Phellinuslinteus桑黄96177/8

Agaricusblazeimurrill姬松茸010531101

及立木上及树干上。初期象一块黄土,经过一段时

Ganodermalucidum灵芝

0105

38199

间的生长,样子像树桩上伸出的舌头。桑黄常用的拉丁学名有多个,包括Phellinus

igniarius、Phellinuslinteus和Phellinusbaumii;我国产

的桑黄的基原为针层孔科(Phellinusigniarius),日

- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。

- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。

- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

本、韩国产的桑黄的基原为Phellinuslinteus,其外

观相似,但其菌种是不同的,所含有效成分也差异

很大。据中科院戴玉成[2]考证,东南亚地区称为桑

黄的担子菌并不是Phellinuslinteus,桑黄真正的拉

丁学名为Phellinusbaumii,而刘正南等[1]认为,

中图分类号:S64611+9文献标识码:A

文章编号:1003-8310(2005)03-0007-05

桑黄(Phellinusigniarius、Phellinuslinteus)别名:火木层孔菌、针裂蹄(裂蹄)[1],是珍贵的药用真菌。其主要分布于中国、日本、菲律宾、澳大利亚、北美、中南美等地。桑黄子实体中等至较大,无柄。菌盖半球形,剖面扁平至马蹄形,深烟

Phellinuslinteus为针裂蹄菌,桑黄属火木层孔菌,

学名应该是Phellinusigniarius。直到现在,桑黄的

菌种分类还有争议,有待继续深入研究。

桑黄在我国大部分地区均有分布。桑黄因其着

生树种不同,分为桑树桑黄、杨树桑黄和桦树桑黄

等品种。桑树桑黄子实体入药最佳,味微苦,民间

用以治疗“月水不调”,据《药性本草》记载:“治

桑黄的研究进展

宋力1,孙培龙1,郭彬彬2,魏红福1,陈灵杰1

(1.浙江工业大学生物与环境工程学院,杭州310014;2.浙江康裕生物制药有限公司,浙江东阳322109)

摘要:桑黄是一种珍贵的药用真菌,本文介绍了桑黄的药用功能、深层发酵、桑黄多糖的提取纯化工艺以及桑黄多糖的分子组成和结构。

关键词:桑黄

能借助于菌丝体发酵来大量获得桑黄多糖,因此,

桑黄的深层发酵研究较多。

linteus的菌丝体胞外多糖(EPS)进行免疫学实验,

发现EPS不仅能够使T细胞增殖,而且对不同同类

抗原的T细胞也有增殖作用,并且毒性T淋巴细胞

的毒性在加桑黄胞外多糖(EPS)后大大增强。

Yun-HeeShon等[7]发现桑黄提取物可以诱导

相Ⅱ解毒酶包括苯醌氧化还原酶(QR)和谷胱甘

肽-S转移酶(GST)的活性,并且提高了谷胱甘

9617%,见表2。

吉林农业大学杨全[5]用桑黄粗多糖(为桑黄菌

丝体胞外多糖和菌丝体胞内多糖混合物)的抗肿瘤

作用进行了实验,发现桑黄粗多糖能使荷瘤鼠的存

活期明显延长(p<0101),但对实体瘤的作用较

弱,试验结果还表明,桑黄粗多糖的抗肿瘤作用与

其剂量有关。

112提高免疫力Hwan-MookKIM等[6]用P.

节而引起局部粒细胞浸润及炎症反应的生成),有

效的抑制黄嘌呤氧化酶的活性。

Favolusalveolarius71190/10

117肝纤维化抑制作用张万国等

[10]

发现桑黄子

Daedaleopsistricolor三色拟迷孔盖菌70124/7

Phellinushartigii哈尔蒂木层孔菌67191/9

黄也略有研究。国内外桑黄研究较多集中于桑黄深层发酵条件优化和多糖提取研究,也有桑黄多糖分子结构及抗癌免疫学机理的研究等。现将桑黄研究的进展综述如下。

1桑黄的药用功能

111抗肿瘤作用温克等[3]比较了桑黄等四种真

菌提取物的抗癌活性,发现桑黄有较好的抑瘤作

用,见表1。

表1桑黄等四种真菌提取物的抗肿瘤效果

肽的水平。

收稿日期:2004-11-25

表227种真菌热水提取物的抗肿瘤效果

抑瘤率

无瘤鼠

114抗血管生成试验Yun -SeonSong等[9]在小鸡胚胎绒膜尿囊膜(CAM)试验中,发现随桑黄提取

真菌名称

/%/试验鼠

物加量的增加抑制效果增加,说明提取物有较好的

Phellinuslinteus桑黄96177/8

Hirschioporusfuscoviolaceus45151/10

实体提取物能显著降低血浆粘度和红细胞聚集指

数,并且能提高肝损伤大鼠的蛋白质合成能力,显

著降低血清氨基酸转移酶水平和胶原成分含量,使

桑黄组肝细胞变性减轻,肝纤维增生减少。

2桑黄多糖的深层发酵

由于天然的桑黄子实体很少,目前子实体的人

工栽培仅小批量获得成功,满足不了市场需求,只

按体重剂量抑瘤率

色至黑色,有同心纹和环棱,初期有微细绒毛,后

实验组中文名称

/g·kg-1/%

变光滑、稍龟裂,硬而木质化,2~12cm×3~

21cm,厚115~10cm,边缘锐或钝,其下侧无子实

层。菌肉深咖啡色、锈褐色或浅咖啡色,厚2~

7mm。桑黄生于杨、柳、桦、桃等阔叶树的枯立木

Phellinuslinteus桑黄010543109

Agaricusblazeimurrill姬松茸010531101Ganodermalucidum灵芝

0105

38199

间的生长,样子像树桩上伸出的舌头。桑黄常用的拉丁学名有多个,包括Phellinus

igniarius、Phellinuslinteus和Phellinusbaumii;我国产

[9]

Ganodermatsugae松杉灵芝77182/10

SeonSong等

在黄嘌呤氧化酶抑制试验中,发现

Coriolusversicolor云芝77154/8

Pleurotusostreatus平菇75135/10

Pleurotusspodoleucus72130/8

提取物能够完全抑制尿酸(尿酸盐微结晶沉积于关

Lentinusedodes香菇80176/10

Trametesdickinsii迪金斯栓菌80110/8

除自由基1-(2,6-二甲基苯氧基)-2-(3,4

-二甲氧基苯乙氨基)丙烷盐酸盐(DDPH)的试

验和体外抑制脂类过氧化反应的试验中,发现提取

物有较好的清除自由基DDPH活性。

116抑制黄嘌呤氧化酶活性(治疗痛风)Yun-

Coriolushirsutus毛革盖菌652/10

Ganodermaapplanatum平盖灵芝64195/10

Corioluspubescens59150/10

Fomitopsispinicola松生拟层孔菌51123/9

Trametesgibbosa49121/10

Piptoporusbetulinus49120/7

女子崩中带下,月闭血疑,产后血凝,男子玄癖”

等,常用量16~30g水煎,一次服完,日服二次。

桑黄多糖的研究上世纪末在国内外逐渐兴起,

其中韩国和日本对桑黄研究较多,美国和西欧对桑

PL-2.PL-501053517

Chihar等[4]的研究表明从27种真菌提取物中,

桑黄中提取的多糖有最好的抗癌效果,抑瘤率达

Tricholomamatsutake松口蘑91185/9

抗血管生成活性。

115清除自由基的功能Yun -SeonSong等

[9]在清

Phellinusigniarius松树桑黄87146/9

Pholiotanameko滑菇86153/10

Flammulinavelutipes金针菇81113/10