中国电影史12

(完整版)中国电影史资料

传播文明的影戏(1905—1931) 寻梦《定军山》1896年8月2日,电影这个“新奇玩意”出现还不到8个月,上海徐园内的“又一村”大张旗鼓地放映了最初的影像。

虽然这次放映未必是中国电影放映的第一次,但至少在迄今为止发现的史料中,这是最早的记录。

一百多年过去了,那一天随着放映机的转动,投射在银幕上的影像都是些什么?我们不得而知。

但接下来的若干年里,上海、北京、天津等地的报章所登载的影戏广告,却告诉我们一百年前的中国人看到的是怎样的影像:1902年,上海著名的娱乐场所张园上映新片的广告,开列的影片目录中有:“花旗、法国大赛珍会”(即英法世界博览会),“美国大战哑非利加”(即美西战争),“中国拳匪大战大沽口”(即中国的义和团事件)。

这些刚刚发生不久的世界大事,已经进入中国人的视线。

当时的人们就“赞叹那做电影的人,搜索枯肠,想入非非,真是世界上无声的大教育家”。

然而,这“无声的大教育家”在很多年里,始终都是金发碧眼的外国人,中国人所能看到的只是外国人摄影机里的中国。

正如洋火、洋油等许多舶来品一样,中国人最初把电影这一舶来品称作“西洋影戏”。

就像许多西方文明总是首先在上海登陆,但真正拿起电影摄影机的中国人却是守着皇城根的北京人。

1905年,北京丰泰照相馆的老板任庆泰购买了一套法国制木壳手摇摄影机,并说服适逢60大寿的菊坛泰斗谭鑫培站在摄影机前,开演了京剧《定军山》“请缨”、“舞刀”和“交锋”等三个片段。

开拍前,任庆泰对刘仲伦等年青技师说,“别让洋东西唬住,没什么了不起,不就是活动照相吗?”当《定军山》在任庆泰自己的产业——大观楼影戏院放映时,京城的戏迷奔走相告,京城的第一批专业影迷就此产生。

“西洋影戏”与国人最主要的娱乐项目——听戏,恰到好处地融合了。

中国人的夜生活由此悄然转变,电影院每天早晚各放一场,每张票一至二角,男女分座几乎是所有电影院的规矩。

在天津,权仙影戏院为便于晚场的观众回家,还“特向电车公司定下电车数辆,每夜散戏,候于园左,以送抵城之客”,看电影已成为生活的时尚。

中国电影史

卜万苍:

《神女》:1934,吴永刚导 演,无声电影的巅峰之作。 艺术特色 1)卑贱的妓女与圣洁的 母亲集于一身。 2)少用字幕,重视画面 语言。 3)淡化外部冲突,注重 人物心理描写。 4)镜头语言简洁但具表 现力。

阮玲玉

作品:国风(1935)、香雪海(1934) 神女(1934)、新女性(1934) 人生(1934)(1934) 城市之夜(1933)、小玩意(1933) 续故都春梦(1932)、三个摩登女 性(1932) 恋爱与义务(1931)、一剪梅 (1931)、桃花泣血记(1931)、故 都春梦(1930)

在经营上,采用了垄断独占的经营方式。

“国片复兴运动”:提倡“复兴国片”、“拒绝文化侵 略”。 “联华”的主张:“提倡艺术、宣扬文化、启发民智、 挽救影业” 。 联华、明星、天一三足鼎立,联华是新派。

史东山

孙瑜

蔡楚生

联华的作品:《故都春梦》 (1930)、《恋爱与义务》 (1931)、《三个摩登女 性》(1932)、《母性之 光》(1933)、《香雪海》 (1934)、《人生》 (1934)、《神女》 (1934)、《渔光曲》 (1934)、《慈母曲》 (1935)、《新女性》 (1935)、《大路》 (1935)

中国电影史

参考书目:

《世界电影史》

程季华 李少白 邢祖文《中国电影发展史》:中 国电影出版社,1981年版

李少白:《电影历史及理论》,文化艺术出版社, 1991年版 李少白:《影史榷略——电影历史及理论续集》, 文化艺术出版社,2003年6月版

政治.影像.诗意——1949—1966年的中国电影

政治.影像.诗意——1949—1966年的中国电影政治.影像.诗意——1949—1966年的中国电影1949-1966年的中国电影发展历史,是中国电影史上的一个十分特殊的历史时期。

对这一时期中国大陆范围内的电影创作与相关的历史现象,人们习惯地称之为“十七年”中国电影。

本文的目的,就在于对“十七年”时期中国电影艺术的历史发展状况进行宏观的描述和系统的分析,力求在一更宽阔的时代背景上来认识“十七年”电影的有关问题。

因此,本文从艺术、管理、政治文化等几个不同角度着手对历史材料进行组织和融汇,希望能比较清晰地勾勒出“十七年”电影发展变化的大致轮廓。

并在此基础上对“十七年”各个不同历史阶段的有关作品展开分析研究,辩明一些特殊电影形态的衍生、成型、流变的历史足迹,并对它们的美学价值、历史价值做出力求客观、公正的认识和评价。

本文准备分成四个部分展开论述:第一部分,对1949年社会政治转型为电影生产与创作,以及艺术观念、生产管理方式、体制结构等等电影各个环节带来的变化进行概括性的描述,为后面的分析研究确立一个相关的知识基础。

在这一部分,我们将“十七年”电影的发展历程,粗略地划分为四个历史阶段,即“建国初期”、“‘一五’时期”、“五十年代末”和“六十年代初期”。

第二部分与第三部分,将沿着时间的线索,对“十七年”电影的历史过程进行叙述和考察。

着重分析各个时期的政治运动、创作观念、管理体制等因素对电影创作与生产的影响。

找出不同因素之间的内在关联,说明一种电影趋势之所以如此的大致原因。

第四部分,主要在前面的分析基础上,对电影艺术方面的材料进行更高一层的综合,并以此为前提归纳、提炼出“十七年”电影的一些基本艺术特征。

本文认为,“十七年”电影创作基本是在一种预设的意识形态和艺术规范框架中进行的。

作为创作主体的艺术家,对电影的艺术手法、技巧、美学风格的选择和借鉴是在特定的政治意识形态规范下进行的,因而在艺术探索过程中常常会受到各种政治和社会观念因素的干扰。

中国电影史

中国电影史

第一代电影人:民族电影意识初萌· 郑正秋

郑正秋(1889—1935)

原籍广东潮阳,生于上海。14岁肄业于上海育才公学。1910年开始 发表“丽丽所剧评”,主张改革旧剧,提倡新剧,认为戏剧应是教化民众的工具。后 任《民言报》剧评主笔,并主办《民立画报》和《民权画报》。 1913年与张石川合组 新民公司,专事承包亚细亚影戏公司的编、导、演业务,并与张石川合作编导中国第 一部故事片《难夫难妻》。1922年与张石川、任矜萍、周剑云等共同创办明星影片公 司(同人参与、股份制),同时设立明星影戏学校,任校长。一生编导、编剧、导演、 演出影片计40多部。 代表作:《二八佳人》(1927)、《血泪黄花》(1928-1929)、《桃花湖》 (1930)、《自由之花》(1932)、《姊妹花》(1933)、《再生花》(1934)等。

中国电影史

——六代电影人

中国电影史

第一代电影人

第一代导演指默片时期的电影导演,大致活跃于上世纪初 叶到20年代末。 代表人物有郑正秋、张石川、但杜宇、杨小仲、邵醉翁等, 其中尤以郑正秋、张石川的成就为大。 代表作品有第一部短故事片《难夫难妻》、第一部长故事 片《阎瑞生》、第一部有声故事片《歌女红牡丹》、第一 部武侠片《火烧红莲寺》、第一部劳工片《劳工之爱情》、 第一部体育片《二对一》、第一部系列电影《火烧红莲 寺》。这些影片中的一部分是受了“五 · 四”新文化运动 的影响,不同程度上表现出一些反封建的民主思想。

中国电影史

第一代电影人:民族电影意识初萌· 郑正秋

获奖记录或主要贡献:

1913年与张石川合作编导了《难夫难妻》,这是中国第一部故事片,被夏衍 誉为“为中国电影事业铺下了第一块奠基石”。

1923年编写了电影剧本《孤儿救祖记》,曲折的情节 ,鲜明的人物性格,惩 恶扬善、改良社会的思想内涵以及在电影艺术上的成功探索,使影片上映后 反响热烈,第一次为国产片带来远远超过外来影片的经济效益和社会声誉。 1933年编导的《姊妹花》是中国最早的有声故事片之一,他十分注重故事的 曲折离奇,表演的朴素细腻,导演手法的自然流畅,使该片创下了在同一家 影院连续放映六十余天的空前纪录。

中国电影史

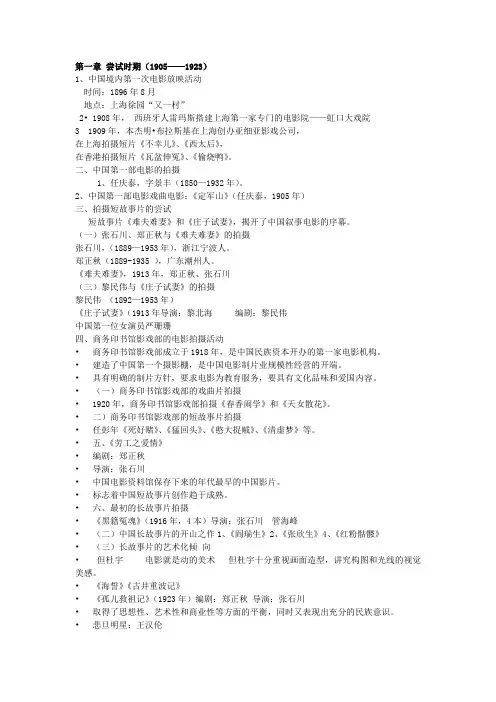

第一章尝试时期(1905——1923)1、中国境内第一次电影放映活动时间:1896年8月地点:上海徐园“又一村”2• 1908年,西班牙人雷玛斯搭建上海第一家专门的电影院——虹口大戏院3 1909年,本杰明•布拉斯基在上海创办亚细亚影戏公司,在上海拍摄短片《不幸儿》、《西太后》,在香港拍摄短片《瓦盆伸冤》、《偷烧鸭》。

二、中国第一部电影的拍摄1、任庆泰,字景丰(1850—1932年)。

2、中国第一部电影戏曲电影:《定军山》(任庆泰,1905年)三、拍摄短故事片的尝试短故事片《难夫难妻》和《庄子试妻》,揭开了中国叙事电影的序幕。

(一)张石川、郑正秋与《难夫难妻》的拍摄张石川,(1889—1953年),浙江宁波人。

郑正秋(1889-1935 ),广东潮州人。

《难夫难妻》,1913年,郑正秋、张石川(三)黎民伟与《庄子试妻》的拍摄黎民伟(1892—1953年)《庄子试妻》(1913年导演:黎北海编剧:黎民伟中国第一位女演员严珊珊四、商务印书馆影戏部的电影拍摄活动•商务印书馆影戏部成立于1918年,是中国民族资本开办的第一家电影机构。

•建造了中国第一个摄影棚,是中国电影制片业规模性经营的开端。

•具有明确的制片方针,要求电影为教育服务,要具有文化品味和爱国内容。

•(一)商务印书馆影戏部的戏曲片拍摄•1920年,商务印书馆影戏部拍摄《春香闹学》和《天女散花》。

•二)商务印书馆影戏部的短故事片拍摄•任彭年《死好赌》、《猛回头》、《憨大捉贼》、《清虚梦》等。

•五、《劳工之爱情》•编剧:郑正秋•导演:张石川•中国电影资料馆保存下来的年代最早的中国影片。

•标志着中国短故事片创作趋于成熟。

•六、最初的长故事片拍摄•《黑籍冤魂》(1916年,4本)导演:张石川管海峰•(二)中国长故事片的开山之作1、《阎瑞生》2、《张欣生》4、《红粉骷髅》•(三)长故事片的艺术化倾向•但杜宇电影就是动的美术但杜宇十分重视画面造型,讲究构图和光线的视觉美感。

中国电影史

改革开放后电影发展背景

改革开放政策

1978年,中国实行改革开放政策 ,电影业作为文化产业的一部分 ,也开始逐步开放和改革。

市场需求变化

随着经济发展和人民生活水平提 高,观众对电影的需求日益多样 化,推动电影业不断创新。

国际交流与合作

中国电影业积极与国际接轨,引 进国外先进技术和管理经验,加 强国际合作与交流。

中国电影史

汇报人: 2023-12-27

目 录

• 早期中国电影(1905-1930) • 民国时期电影(1930-1949) • 新中国成立后至改革开放前电影(1949-

1978) • 改革开放后至今电影(1978-至今) • 中国电影在国际上的影响与地位

01

早期中国电影(1905-1930)

电影的起源与传入

文化背景

民国时期是中国文化发展的重要时 期,各种文化思潮相互激荡,为电 影创作提供了丰富的素材和灵感。

民国时期电影类型与题材

类型

民国时期的电影类型主要包括剧情片、喜剧片、武侠片、戏曲片等。

题材

民国时期的电影题材丰富多样,包括历史故事、社会现实、家庭生活、爱情故 事等。其中,以反映社会现实和抗日救亡为主题的影片尤为突出。

陈凯歌

《霸王别姬》、《黄土地》、《无极》等作品,以其深刻的人文 关怀和独特的艺术风格著称。

张艺谋

《红高粱》、《大红灯笼高高挂》、《英雄》等作品,将中国传统 文化与现代电影语言相结合。

姜文

《阳光灿烂的日子》、《鬼子来了》、《让子弹飞》等作品,具有 鲜明的个人风格和深刻的社会寓意。

改革开放后至今电影产业概况

Байду номын сангаас

中国电影史(2012-9)

2013-12-25

28

• 在新中国17年的红色银幕上,长影厂的郭 振清和八一厂的高保成,是两个最符合 “工农兵”形象的银幕代表人物,他们轮 廓突出、棱角分明、浓眉大眼、身材魁梧, 符合代表人民大众鲜明个性的本质特征, 特别是郭振清在1955年拍摄的《平原游击 队》,饰演的“双枪李向阳”这一威风凛 凛的抗日英雄形象,风靡全国,家喻户晓。

2013-12-25 18

• 孙道临,因在《乌鸦与麻雀》中扮 演华先生,1957年于文化部1949- 1955年优秀影片评奖中获个人一等 奖。 • 后任上海电影制片厂演员、导演。 先后主演《渡江侦察记》、《家》、 《不夜城》、《永不消逝的电波》、 《早春二月》、《李四光》、《一 盘没有下完的棋》等十余部影片, 塑造了各种身份不同、性格迥异的 银幕形象。其表演深沉、自然,富 有激情。

2013-12-25

12

• 《人民日报》将批判定性为一场“原则性的 思想斗争”,展开对武训《武训传》的全面 否定。 • 周扬(时任中宣部副部长)把对《武训传》 的批判提到了理论的高度:“政治上反人民, 思想上反历史,文学上反现实主义。” • 周扬认为,“因为新中国是革命武装斗争的 成果,如果强调改良主义的合理性和正当性, 就等于质疑了革命的合理性和正当性。” • 至此,周扬道出了这场批判运动的本质。

2013-12-25 6

• 1961年6月到1963年12月间,出现电影创新 高潮,主要影片有:《早春二月》、《舞 台姐妹》、《农奴》、《独立大队》等。 • 彩色音乐故事片:《刘三姐》、音乐歌舞 片:《阿诗玛》、舞台艺术片:《杨门女 将》等、越剧艺术片《红楼梦》、歌剧改 编《洪湖赤卫队》; • 喜剧片:《李双双》、《锦上添花》、 《女理发师》、《哥俩好》、《大李、老 李和小李》

中国电影史

五、抗日战争时期的中国电影 (1937~1945 )

• 在国民党统治区,1938年,周恩来代表中国共产党参加军事委员会政治部的 领导工作,直接地推动了抗战电影的发展。中国电影制片厂在政治部三厅领 导下,由阳翰笙担任编导委员会主任委员,迅速投入抗战电影的摄制及其他 工作。先后在武汉、重庆拍摄了《保卫我们的土地》、《八百壮士》、《胜 利进行曲》、《青年中国》、《塞上风云》、《还我故乡》、《警魂歌》等 表现军民英勇抗战的影片,以及《民族万岁》等新闻纪录片。国民党直接领 导的中央电影摄影场和1935年成立于太原的西北影业公司也拍摄了宣传抗日 的故事片和新闻纪录片。 香港到1937年6月底为止,成立了南洋、大观等50多家拍摄粤语片的电影公 司。随着抗日战争爆发,香港爱国电影工作者拍摄了抗战题材的影片。 从1937年11月中国军队撤离上海到1941年太平洋战争爆发、日本帝国主义军 队进入上海租界为止,上海被称为“孤岛”时期。这一时期,1938年有新华 、艺华、国华等私营电影公司拍摄影片。随着新华摄制的影片《木兰从军》 上映后的卖座,形成了古装片拍摄浪潮。1941年,时装片取代古装片,新华 、艺华、国华、金星等10几家影片公司,出品80多部影片,时装片有60部。 万籁鸣、万古蟾(见万氏兄弟)绘制完成的动画片《铁扇公主》是中国第一部较 长的动画片。

《渔光曲》

• 影片以现实的题材、动人的情节、通俗的手法和精炼 的技巧,赢得了观众的热烈欢迎,在上海连映84天,创当 时影片卖座最高纪录。影片的主题歌,也成为家喻户晓的 流行歌曲之一。《渔光曲》显示了蔡楚生导演艺术技巧的 成熟和他艺术风格的进一步形成。在故事性和抒情性的结 合上,画面造型的美感追求上以及对待意境界的营造上, 都有成功的探索和创新。影片表现手法质朴,却又有很大 的艺术感染力;开头和结尾尤为动人,前后对应地配以清 新真挚的主题歌,达到声情并茂的艺术效果。 • 轰动效应 • 《渔光曲》于1934年6月在上海公映后,连映3个月,造 成轰动效应。主题歌《渔光曲》十几万张唱片一抢而空。 • 1935年2月,《渔光曲》在莫斯科举行的国际电影节 上获得“荣誉奖”,成为中国第一部在国际上获奖的影片, 从而使本片编导蔡楚生一跃而成为世界性的电影艺术家。

中国电影史

中国电影史(第一代导演—中国电影的拓荒者)

•1922年

•早期最著名的电影公司“明星影片股份有限公司”在上海成立。明星公司是中 国电影史上第一家影响深远的电影公司,由张石川、郑正秋、周剑云等人发起组 建。公司并建立了“明星影戏学校”,编辑出版了多种电影刊物;公司的建立成

为中国电影工业形成的重要标志。

中国电影史(第一代导演—中国电影的拓荒者)

随着电影在中国的诞生,出现了中国的“第一代导演”。第 一代导演活动的时间大体上是20世纪初到20年代末,他们是中国 电影的先驱,在拍摄条件非常简陋、艰苦,又缺乏经验的条件下, 创作了中国第一批故事片。“第一代导演”中成就最大的是郑正 秋。而郑正秋与张石川的几十年的合作被影视圈的人所津津乐道。 正是由于俩人的密切合作,中国第一部短故事片《难夫难妻》。

中国电影史(第一代导演—中国电影的拓荒者)

“三大公司”和新旧两派

中国早期电影的三大公司指明星(郑正秋、张石川,旧派)、天一 (邵醉翁,商业路线)、联华(洪深、孙瑜,新派)。 新旧两派比较: 1、新受西方现代文化影响(激进与空幻),旧派受中国传统文化影响 (内容多为权世与改良)。 2、新派多取材城市小资产阶级生活,重人物心理和性格塑造;旧派多取 材农村或基层市民生活,中故事情节和矛盾冲突。 3、新派注意电影语言的运用,旧派习惯与对戏剧的模仿。

中国电影史(第二代导演—中国电影第一个黄金时代)

“第二代导演”的突出贡献是完成了中国电影从默片到有声 片的转变。在艺术上,他们最大的特点是写实主义,同时,注意 把“写实”和电影化结合起来,逐渐摆脱舞台的局限,充分发挥 电影艺术之长。 他们遵循反帝反封建的制片路线,追随时代前进步伐,贴近 社会生活,摄制了一大批表现工人、农民、妇女和知识分子生活 和斗争的影片。可以说,中国电影从这一代导演开始,才显出自 己独立的价值。

中国电影史

2010上海世博会中国台湾馆

中国皮影艺术

发祥于我国陕西、山西、河南交汇的黄河流 域,起源距今大致2千年,是让观 众通过白色布幕观看一种平面偶人表演的灯影来达到艺术效果的戏剧形式,造 型生动而形象,夸张而幽默,雕功流畅,着色艳丽,通体透剔和四肢灵活的工 艺制作效果。

街头西洋镜

1896年8月11日电影开始在中国放映

《阎瑞生》故事片

编剧 杨小仲(商务印书馆机要科科员) 导演 任彭年(商务印书馆影片部导演)

演员 阎瑞生 (陈寿芝 洋行买办 阎瑞生的挚友) 王莲英 (王彩云 从良妓女 )

杨小仲 ,中国电影编剧、 导演。原名杨保泰,祖籍 江苏常州。1920年将文明 戏《阎瑞生》改编成电影 剧本,成为中国最早的长 故事片之一。后专为商务 印书馆编写电影剧本

《阎瑞生》电影剧照

广告

《阎瑞生》的评价源自影片《阎瑞生》片长10本,放映2小时左右,情节紧凑,表演精彩, 扣人心弦。拍摄技巧自然,虽有些粗糙,总体上看它是一部相当成功 的商业影片。影片《阎瑞生》的放映,引起了连锁反响,大舞台、新 舞台、笑舞台等剧场都跟着演出了各自的《阎瑞生》,有些是连台本 戏,其中影响最大的是著名京剧老生演员麒麟童(周信芳)主演的 《枪毙阎瑞生》。此外,还有十几种以阎瑞生谋财害命为题材的书籍 出版,出现了文坛“阎热”。 电影影响 影片《阎瑞生》首映于夏令配克影戏院,连映一周,好评如潮,轰 动影坛。有的影评家撰文写道:“在真实性追求上作出了前所未有的 创造,演员的表演因较熟悉剧中人,也有突破。”“编剧紧凑,男女 演员均能适如其分,其中主要而最精彩者,为饰演阎瑞生的陈君,神 情状态活画一堕落青年,观之殊足发人深省,国人自摄影片竟能臻此 境界,殊出意料之外。”也有人批评《阎瑞生》宣扬“色情恐怖”, 上海总商会曾要求取缔,江苏教育会也视《阎瑞生》“有碍风化”, 提起取缔之呈情。 尽管《阎瑞生》褒贬不一,但它突破了无声电影的框框,开创了中 国电影新时代,其作用不可磨灭。

- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。

- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。

- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

《满意不满意》倡导一 种相互服务的社会主义 社会人际关系和新的风 尚。

《抓壮丁》以讽刺的手法刻 画了几位反面角色可鄙、可 恶又可笑的形象,使国民党 军队、地方政权和反动地主 的肮脏灵魂和丑恶行径昭示 于银幕。 浓郁的四川地方生活气息和 爽利泼辣的语言风格,为本 片增添了喜剧效果。

惊险样式的影片

《林家铺子》影片的开始段落达到新中国电影表现空 间环境的最高境界。 “导演象一个导游者,让我们坐在那艘小船上,进入 江南水乡的特定时代氛围之中。正当此时,一桶污水 的倾出,令人一怔。这个在空间和时间里展开的动态 语言,以高度简练的直观形象对一个时代,也即是整 个作品主题作出了高度概括。浑浊阴暗的小河,沉淀 着这个小城镇(更隐喻着我们古老的民族)年深日久积 淀的(更隐喻着精神的)污垢。一桶污水的外来冲击和 叠印上的1931年字样,明确提示它隐喻的外力。那些 潜藏在底层的积垢翻腾起来,沉浸在小河里的大鱼、 小鱼、虾米,加剧了弱肉强食的拼搏……” 这个段落的特点在于:不再追求一般意义上的情景交融 ,而是使用白描的手法,在看似平和宁静之中,意寓 波澜起伏的情感与理念。

生活轻喜剧: 有矛盾而不必尖锐; 有冲突而不必激烈; 有讽刺而不必辛辣; 有歌颂而调子不必过高 。

《魔术师的奇遇》

上海电影制片厂1962年 李凖编剧,鲁韧导演, 主演:张瑞芳 仲星火

《李双双》不仅真 实地反映了农村存 在的人民内部矛盾 ,塑造出鲜明、生 动、具有典型意义 的银幕形象,而且 创造了一种农村喜 剧片的新风格,成 为中国农村电影的 经典之作。

谢铁骊(1925-),江苏淮阴人,15岁时就参军 ,1950年到北京,1956年任北京电影演员剧团 副团长,同年进北京电影制片厂,任副导演。 1959年独立导演了影片《无名岛》。翌年导演 《暴风骤雨》,真实再现了土地改革运动的磅 礴气势,获卡洛维· 发利国际电影节优秀影片奖 。1963年,导演《早春二月》。 其后导演的影片有《千万不要忘记》、《智取 威虎山》、《龙江颂》、《海港》、《杜鹃山 》、《海霞》、《知音》、《包氏父子》等。 1989年,将文学巨著《红楼梦》分为六部八集 ,搬上了银幕,荣获第十届中国电影“金鸡奖 ”最佳导演奖。 曾任中国电影艺术家协会主席等职。

表现正面环境中,正面人物与反 面人物斗争的影片。

表现边防线 上的斗争的 影片

《英雄虎胆》

表现正面人物处于反面环境 中,公安人员打入敌特内部 进行侦查破案或获取情报的 影片。

八一电影制片厂出品严寄洲、郝光导演《英雄虎胆》 (1958年)是新中国惊险片的代表作,叙事模式上是 “冒名顶替”的套路,剧情设计别具匠心,不仅“敌中 有我”,而且“我中有敌”。我军侦察科长曾泰冒名台 湾派来的副司令进入敌匪内部,而敌方在我方也藏有 内奸特务,曾泰处境非常危急。直到现在我们在电影 中还经常会看到这种卧底与反卧底的形式,如《无间 道》。 导演打破常规,选用了在气质与形象方面属于正面型 的演员王晓棠扮演女特务阿兰;王晓棠反戏正演,摆 脱了脸谱化的积弊。曾泰的扮演者于洋举重若轻,分 寸把握得恰到好处。 令人难忘的是,影片让身穿"奇装异服"的阿兰与曾泰 一起跳"伦巴"舞――这独特的场面与情调,为处于长 期封闭状态下的广大观众提供了一个新鲜的视听感知 与体验机会,成为了那个时代人们私下里审美追捧的 对象。

惊险片可以说是“十七年”革命正剧的一次成功突 围,是一种相对完整的类型样式,有反特惊险片、 游击战争惊险片和地下斗争惊险片三大类。 但就其分类就可以看出惊险片与革命斗争的关系。 反特片中的“特务”是被视为人民公敌的“反革命 分子”,如《山间铃响马帮来》、《神秘的旅伴》 、《英雄虎胆》、《虎穴追踪》、《国庆十点钟》 及《寂静的山林》等。 游击战争惊险片则是新中国的传奇英雄类型片,如 《新儿女英雄传》、《渡江侦察记》和《铁道游击 队》等等。

题材内容方面直接表现人民的革命斗争,对观 众产生认识、教育作用。 主要塑造正面英雄形象。塑造的多是阶级人物 的典型代表。将属于个人的、人性的、感情的 东西剔除掉 ,《红色娘子军》中的吴琼花与洪 长青,《青春之歌》中的林道静与卢嘉川。 在叙事上,多以戏剧冲突为基础,借鉴中国民 间叙事艺术的传统,将叙事性、戏剧性和抒情 性完美相融。

散文式电影的探索

继承《神女》、《小城之春》等影片的诗意传统,接受了我国古典 诗词和文人化的影响,追求优美、含蓄、情境交融的审美情趣。 《林家铺子》重场面和细节而不追求壁垒分明的戏剧冲突。 《早春二月》以景物烘托人物心理,诗情画意,情景交融。

北京电影制片厂1959年出品, 夏衍改编,水华导演 ,谢添主演。 30年代中国社会的缩影 林老板的两面性成就其典型性 1983年在葡萄牙第12届菲格拉达福兹国际 电影节获评委奖。 曾以13部影片中唯一一部中国片列入1986 年在香港举办的“世界经典影片展”。

关键词

戏剧式电影——革命抒情正剧 史诗式电影 散文式电影 喜剧电影 讽刺喜剧、歌颂喜剧、轻喜剧 惊险样式的电影 导演:谢铁骊、吕班、王家乙、严寄洲等。 影片:《南征北战》、《早春二月》、《新局长到 来之前》、《五朵金花》、《李双双》、《英雄虎 胆》等。

戏剧式电影—革命抒情正剧

喜剧样式的发展

吕班的“讽刺喜剧”: 《新局长到来之前》、《不拘小节的人》、 《未完成的喜剧》。 1959年献礼片中的歌颂性喜剧: 《五朵金花》、《今天我休息》。 60年代初的轻喜剧: 《李双双》、《大李老李和小李》、《锦上 添花》、《女理发师》等。

在1949-1955年期间,中国电影整整七年中, 可以说没有拍过一部严格意义上的喜剧片。 直至1956年,整个社会文化环境呈现出宽松 的局面,作为民族自信心增强、喜剧意识之 觉醒的标志的电影喜剧,终于姗姗而来。 首先踏进这条被视为畏途的电影艺术家是吕 班。他在这个时期、这个领域中的探索,具 有拓荒者的意义———这也使他为之付出了 巨大的代价!

《早春二月》1963北京电影制片厂导演谢铁骊

影片以现实主义的手法,真实、生动地概括了二、 三十年代找不到出路的知识分子的苦闷与彷徨。 艺术上摆脱戏剧原则,情景交融,有散文化风格。 突破戏剧式的叙事模式,对多场景组合式的电影形 式进行了探索。影片含蓄的韵味,精练的镜头以及 丰富的细节描写如肖涧秋两次弹琴、三次饮酒、七 次过桥,都各有不同的具体规定情境,令观众如痴 如醉。 影片强大的演员阵容,精细的美工创造,借鉴了传 统绘画技法的摄影处理,也是使影片获得突出成就 的重要因素。 影片于1983年在葡萄牙第12届菲格拉达福兹国际电 影节获评委奖。

吕班,1930年考入北平联华公司演员 养成所, 1937年入上海明星二厂当演 员。1938年赴延安,1948年调东北电 影制片厂,参加了新中国第一部故事 片《桥》的拍摄。 1950年后导演了《吕梁英雄传》、《 新儿女英雄传》。1952年回长影,独 立执导影片《六号门》,获文化部 1949-1955年优秀影片三等奖。 导演讽刺喜剧《新局长到来之前》和 《不拘小节的人》,后筹拍的影片《 未完成的喜剧》,因遭到批判被迫中 断。

如《李时珍》中几次表现“逆水行舟”的画面伴随着 “身如逆流船,心比磐石坚。”的歌声,具有强烈的 抒情性,逆水行舟象征着主人公逆流而上的艰难和与 众不同的情操。

史诗式电影的探索

《南征北战》是史诗样式的典型。以一 种全景式的展现了整个战争的全局。

《南征北战》1952年 上海电影制片厂

沈西蒙、沈默君编剧,成荫、汤晓丹导演。 影片取材于解放战争时期发生住山东、苏北战场的几个 真实战例,表现了人民解放军在敌强我弱的形势下,正 确运用毛泽东运动战的战略思想,取得胜利的过程。 与同时期其他战争题材影片相比,《南征北战》在战争 场面的气势、战役的规模、表现战略决策和军事思想等 方面,都是空前的,堪称新中国电影史上第一部具有战 争史诗韵味的影片。 其中,抢占摩天岭、凤凰山总攻两场大戏,在当时技术 条件很差的情况下,空间纵深镜头运用得相当成功,体 现在画面上的战争气势十分壮观,是新中国电影表现战 争大场面的经典段落。

三、造就一批各具特色的电影艺术家

作为新中国电影的一个“异数”,影片遭到 了全国范围的严厉批判。《早春二月》和 《北国江南》作为修正主义材料被准予在 全国57个城市放映,供批判之用。 孙道临塑造的肖涧秋深沉、含蓄、质朴, 他内心炽热的情感与外表的沉着、从容形 成一个和谐的整体,表现了很高的艺术造 诣,成为他的表演艺术的代表作。 饶有意味的是,随着对《早春二月》的批 判,社会上竟悄悄掀起了一股“萧涧秋” 旋风。男大学生模仿萧涧秋的扮相,围一 条长围巾,梳一个30年代知识界流行的大 背头,手执柔石的小说原著《二月》在河 畔倘佯,口中念着萧涧秋的台词。有的人 跑遍南京路、淮海路,为的就是觅一条他 围的豆绿色围巾。

“歌颂式”喜剧: 歌颂新社会,塑造正面形象, 以误会、巧合为主要表现手法。

王家乙(1919-1988),1937年参加上海救亡 演剧队,1940年入延安鲁迅艺术学院实验剧 团任演员,1948年入东北电影制片厂,曾在 中国第一部故事片《桥》中饰演角色,1949 年独立导演。从1950年起导演了《高歌猛进 》、《葡萄熟了的时候》等片。 1959年同摄影师王春泉、作曲家雷振邦一起 深入少数民族地区,用四个月时间拍摄影片 《五朵金花》,该片于1960年获埃及第二届亚 非电影节最佳导演银鹰奖。

二、注重人物形象塑造

人 面 桃 表现人物在战争或革命斗争中的成长:董存 花 瑞、吴琼花、林道静、喜儿等。 相 映 红。 表现人物在斗争中的个性:林则徐、聂耳、

李双双等。 表现人》中的巡警,《林家铺子》中的林老板 等。