劳动经济学知识点(排版)

劳动经济学(全) 第三章 劳动力需求

Q1

Q0 L A L B

23

➢ 向下倾斜 ➢ 凸向原点 ➢ 不会相交 ➢ 离远点越远,

产量越高

L

整理课件

第三节 企业长期劳动力需求

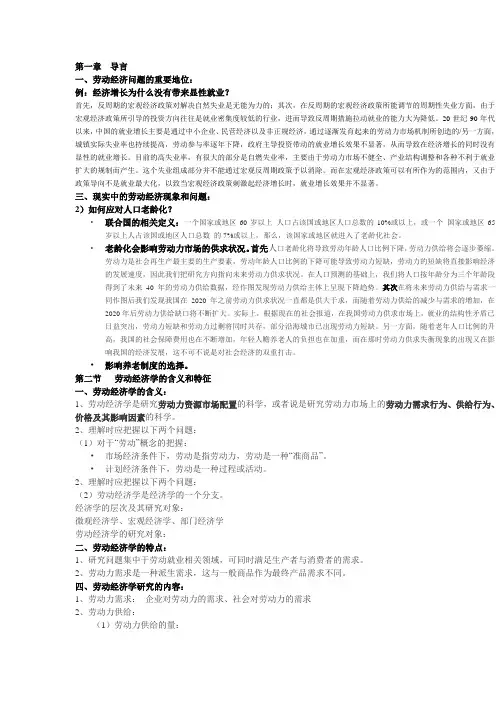

二、等成本线

K

C1 C0

C1

C = wL + rK K C wL

rr

等成本线 (isocost line)

C0

V

α

0

L

劳动经济学

24

整理课件

第三节 企业长期劳动力需求

劳动力需求曲线 (labor demand curve)

W

0

劳动经济学

D

L

36

整理课件

第三节 企业长期劳动力需求

某企业的产量可以表达为:

Q= f (L,K) = L K

企 业 使 用 机 器 的 成 本 为 750 元 / 周 , 人 力 成 本 为 300元/周。当企业产量为1000单位时,确定企业最佳 人力与资本组合。

第三章 劳动力需求

劳动力市场的结果,不仅取决于工作者 将他们的时间提需求工作活动的意愿,还取 决于企业雇佣这些工作者的意愿。

劳动经济学

1

整理课件

第三章 劳动力需求

劳动力需求概述

企业短期 劳动力需求

劳动经济学

企业长期 劳动力需求

2

整理课件

第一节 劳动力需求概述

一、劳动力需求

劳动力需求(Labor Demand)是指一定 时期内,在某种工资率下,雇主愿意并能 够雇佣到的劳动力的数量。 ➢ 派生需求(需要和欲望) ➢ 联合需求(相互依存的需求)

规模效应(scale effect) 是指由于工资率上升引起的 生产规模缩减所造成的劳动 力需求量的减少。

劳动经济学课程复习知识点

(三)企业目标对劳动需求的影响:在生产技术既定的条件下,企业的劳动需求

还受到企业目标的影响。(1)企业以利润最大化作为其目标。(2)企业以就业作为目标。(3)企业以管理效用最大化和销售收入最大化作为目标。

劳动经济学课程复习知识点

一、名词解释

1、劳动:在有些情况下,劳动是指“劳动力”。而在其他情况下,它可能指劳动过程或一种有目的的工作或活动。

2、劳动力:劳动力又特指在一定的年龄范围内,具有劳动能力和劳动要求,愿意参加付酬的市场性劳动的全部人口。没有就业意愿或就业要求的人口不属于劳动力的范畴。

3、劳动需求的工资弹性:劳动需求的工资弹性是指当工资率变化一个百分率所引起的劳动需求变化的百分率的比值。

三、论述题

1.效率工资理论的内容(结合高薪养廉)

(1)一个员工的劳动生产率,因为人力资本所导致的能力不同而产生了不同的生产率。组织对员工的激励影响生产率的浮动。报酬制度的设计的焦点是员工激励目标及其实现手段的研究。

(2)一个员工在不同时间或不同工作环境下的生产率是可变的,这取决于对其的激励机制。对人的管理其要点在于发挥其主观能动性。这取决于管理的技巧和行之有效的报酬激励制度。

自由市场模式:政府培训项目涉及人数极少,主要目的在于帮助最困难的劳动力就业。其他项目都是由私营部门提供的。

9、失业的类型

(一)摩擦性失业。产生原因:因为职业市场的信息是不完全的,有职位空缺的雇主和寻找工作的人互相之间,需要花时间去寻找,产生了在工作和进出劳动力之间的持续流动过程。减少摩擦失业的公共政策:在劳动力市场上增大工作信息的流动。

劳动经济学重点(名词解释、解答)

劳动经济学重点(名词解释、解答)名词解释:劳动力:是经济科学和管理科学中很常见的一个概念,它在实际使用中往往被赋予不同含义。

通常有三种含义:一指人的劳动力;二指有劳动能力、从事劳动活动的人,也就是劳动者;三指一个国家、地区或部门的劳动者总和。

最低工资标准:又称最低工资率,指国家依法规定的单位劳动时间的最低工资数额。

通常以法律或法规形式颁发,是国家对劳动力市场进行干预的产物,也是各国政府对劳动力市场进行宏观调控的重要手段之一。

劳动力参与率:是衡量和测度人口参与社会劳动程度的指标,是指劳动力在一定范围内的人口中的比率。

人力资本:体现在劳动者身上的并能为其带来永久收入的能力,主要表现在劳动者所拥有的知识、技能、劳动熟练程度和健康状况。

失业:指的是在市场经济条件下,法定劳动年龄内,具有劳动能力并有就业愿望的劳动者失去了工作机会和工作岗位,形成劳动人口相对工作岗位过剩的社会经济现象。

非力普期曲线:在长期内,失业率和货币工资增长率之间存在一种稳定的负相关关系。

由英国经济学家菲利普斯绘制的一条表示失业率与货币工资变动率之间此消彼长、相互交替的关系曲线。

拉入型流动:劳动力流入地区或岗位因为有较高的工作生活条件、收入水平和较多就业机会形成一种较大的拉动力,吸引劳动力流入。

推出型流动:原工作地点或岗位的工作、生活条件差,收入水平较低或就业机会少,形成一种推动力导致劳动力外流。

雇主歧视:雇主对具有某种特征的劳动力存在偏见,在雇用劳动力时倾向于选择自己偏好的群体,或将较好的职业分配给这些群体,或者支付给他们较高的工资。

劳动力市场歧视:某劳动力需求方对求职者或就业者所具有的与生产率无关的非经济的个人特征不公正的评价,从而导致其在工资收入、就业水平、晋升机会、劳动条件等方面受到不平等的待遇。

收入:是指在某个时期内(通常是一年),劳动者个人或家庭凭借各种资源(劳动力资源、资本或土地资源)所获得的全部报酬。

包括劳动所得和非劳动所得。

劳动经济学知识点整理

劳动经济学知识点整理劳动经济学是经济学的一个分支,研究劳动力市场和劳动力的供求关系,以及劳动力的价值和效率。

它关注劳动力的生产、分配和利用等方面的经济问题。

在本文中,我们将整理一些关键的劳动经济学知识点。

1. 劳动力供求关系:劳动力供求是指劳动力的求职与就业之间的关系。

供求关系的平衡决定了劳动力市场的运行情况。

需求方通常是雇主或企业,而供给方则是劳动者。

劳动力市场的供大于求时,失业率较高,工资水平较低;相反,供给不足时,失业率较低,工资水平较高。

2. 人力资本:人力资本是指个体通过学习、培训和工作经验等方式获取的知识和技能。

人力资本的增加可以提高个体的劳动生产力和就业机会,并且产生更高的收入水平。

投资于人力资本的教育和培训被视为一种重要的经济发展策略,可以提高整个国家或地区的劳动力素质。

3. 劳动报酬:劳动报酬是劳动者为他们所提供的劳动而获得的回报。

劳动报酬通常以货币形式支付,如工资、薪水或工资。

根据劳动力市场的供求关系,劳动报酬在不同行业、职业和地区内会有所不同。

同时,劳动报酬也受到劳动者的人力资本和技能水平的影响。

4. 劳动力市场的不完全竞争:劳动力市场通常被认为是一个不完全竞争市场,与典型的完全竞争市场相比,劳动力市场存在许多市场摩擦和不对称信息的问题。

劳动力市场的不完全竞争导致了工资的刚性,即在经济波动期间,工资调整会滞后于变动的劳动力需求。

5. 劳动力流动性:劳动力流动性是指劳动者从一个行业或职业向另一个行业或职业的转移能力。

劳动力流动性的高低对经济的发展和劳动力市场的运行起着重要作用。

高度流动的劳动力市场可以促进资源的有效配置和经济的灵活性。

6. 技术进步对劳动力市场的影响:技术进步对劳动力市场产生了深远的影响。

一方面,技术进步可能会导致部分劳动力的失业,因为机器和自动化系统可以替代某些传统劳动力的工作。

另一方面,技术进步也会创造新的就业机会,需要更多具备高技能和高专业素质的劳动力。

劳动经济学知识点

劳动经济学知识点第2章劳动力供给:1.劳动力参与率是测度和反映人口参与劳动程度的指标,总人口劳动力参与率=经济活动人口(包括就业人口和失业人口)/总劳动年龄人口某100%,年龄别(性别)劳动力参与率=某年龄(性别)经济活动人口/该年龄(性别)人口某100%。

影响因素:工资水平、个人非劳动收入的比例、居民家庭为单位的生产率变化、社会保障制度的完善、宏观经济状况的影响、教育制度及水平、国家工资政策及工资关系。

2.劳动力供给是指在一定的市场工资率下,劳动力供给的决策主体(家庭或个人)愿意并且能够提供的劳动时间。

劳动力供给价格:劳动力供给者提供一定量劳动时间所愿意接受的工资率。

劳动力供给函数:S=f(W)(画图时坐标轴是反的)。

劳动力供给量的变动对工资率变动的反应程度为劳动力供给的工资弹性,E=,=0,无弹性,>1,富有弹性(E大于1实际上就是在图形中斜率小于1)。

3.劳动力供给量(1)变动:其他条件不变,仅有工资率变动引起的劳动力供给的变动,为同一条曲线上的移动。

劳动力供给(2)的变动,工资率不变,由其他因素的变动所引起的变动,是曲线的整体移动。

4.效用是从某种物品的消费中得到的满足。

无差异曲线边际替代率递减:越是相对稀缺的物品,替代能力越强。

特征:在同一平面上存在无数条无差异曲线,同一条无差异曲线表示效用水平相同/离原点越远的无差异曲线表示的效用水平越高/在同一平面上,任意两条无差异曲线不相交,如果相交,那么在交点上两条无差异曲线表示相同的效用水平/无差异曲线是一条斜率为负值、凸向原点的曲线。

斜率为负,表明主体为了保持或得到相同的效用,增加一种物品的消费必须减少另一种物品的消费,两种物品不能同时增加或减少/凸向原点则是由边际替代率递减决定/主体的偏好不同,无差异曲线的形状不同。

预算约束线:在时间和劳动能力状况约束下,所能消费闲暇和获得收入的最大组合线。

斜率:个人放弃闲暇从而获得收入的比率,即工资率。

劳动经济学 重点知识 劳动力需求与劳动力供给 (吐血整理)

第一章导言一、劳动经济问题的重要地位:例:经济增长为什么没有带来显性就业?首先,反周期的宏观经济政策对解决自然失业是无能为力的;其次,在反周期的宏观经济政策所能调节的周期性失业方面,由于宏观经济政策所引导的投资方向往往是就业密集度较低的行业,进而导致反周期措施拉动就业的能力大为降低。

20世纪90年代以来,中国的就业增长主要是通过中小企业、民营经济以及非正规经济,通过逐渐发育起来的劳动力市场机制所创造的/另一方面,城镇实际失业率也持续提高,劳动参与率逐年下降,政府主导投资带动的就业增长效果不显著,从而导致在经济增长的同时没有显性的就业增长。

目前的高失业率,有很大的部分是自燃失业率,主要由于劳动力市场不健全、产业结构调整和各种不利于就业扩大的规制而产生。

这个失业组成部分并不能通过宏观反周期政策予以消除。

而在宏观经济政策可以有所作为的范围内,又由于政策导向不是就业最大化,以致当宏观经济政策刺激起经济增长时,就业增长效果并不显著。

三、现实中的劳动经济现象和问题:2)如何应对人口老龄化?•联合国的相关定义:一个国家或地区60岁以上人口占该国或地区人口总数的10%或以上,或一个国家或地区65岁以上人占该国或地区人口总数的7%或以上,那么,该国家或地区就进入了老龄化社会。

•老龄化会影响劳动力市场的供求状况。

首先人口老龄化将导致劳动年龄人口比例下降,劳动力供给将会逐步萎缩。

劳动力是社会再生产最主要的生产要素,劳动年龄人口比例的下降可能导致劳动力短缺,劳动力的短缺将直接影响经济的发展速度,因此我们把研究方向指向未来劳动力供求状况。

在人口预测的基础上,我们将人口按年龄分为三个年龄段得到了未来40年的劳动力供给数据,经作图发现劳动力供给主体上呈现下降趋势。

其次在将未来劳动力供给与需求一同作图后我们发现我国在2020年之前劳动力供求状况一直都是供大于求,而随着劳动力供给的减少与需求的增加,在2020年后劳动力供给缺口将不断扩大。

劳动经济学知识点整理

劳动经济学知识点整理

劳动经济学是研究劳动市场和劳动力供给与需求关系的一门经济学分支。

下面是一些劳动经济学的知识点:

1. 劳动供给与需求:劳动供给是指一定时间内,愿意为工资而提供劳动力的人数;劳动需求是指雇主愿意支付工资雇佣劳动力的数量。

劳动供给与需求的关系决定了劳动市场上的工资水平。

2. 劳动力市场:劳动力市场是劳动力供给和劳动需求相互作用的地方。

劳动力市场的特征包括劳动力的异质性、信息不对称、工资刚性等。

3. 工资决定理论:工资的确定有多种理论解释,包括边际生产力理论、劳动力市场博弈论、工资刚性理论等。

4. 人力资本:人力资本是指通过教育和培训等方式所获得的对劳动力的提升,从而提高劳动力的生产力和市场价值。

5. 技术进步与劳动力需求:技术进步对劳动力市场的影响是复杂的,它可以提高某些领域的劳动力需求,但也可能降低其他领域的劳动力需求。

6. 劳动力市场不平等:劳动力市场存在性别、种族、地区等差异,这种不平等现象会影响就业机会、收入分配等方面。

7. 劳动移民与劳动力市场:劳动力移民对劳动力市场也会产生

影响,移民可以填补某些行业的劳动力缺口,但也可能导致本地劳动力的失业率上升。

8. 政府政策与劳动力市场:政府的劳动力市场政策可以包括最低工资法、劳动法规、培训补贴等,这些政策旨在改善劳动力市场的运行和保护劳动者权益。

劳动经济学是一个广泛且复杂的领域,以上只是其中的一些核心知识点。

进一步学习这个领域可以深入研究这些知识点,并结合实证研究和政策分析来加深理解。

劳动经济学知识点

劳动经济学知识点劳动经济学是经济学的一个分支,研究人类劳动行为和劳动市场的规律及其对经济发展和社会福利的影响。

它主要关注人力资源的配置和劳动力的收入分配,并研究劳动力市场的运作机制以及劳动力市场中的各种现象和问题。

下面是关于劳动经济学的一些知识点。

一、劳动供给和需求1.劳动力市场:包括劳动力供给和劳动力需求两个基本要素,劳动力供给来自于劳动者,劳动力需求来自于用人单位。

2.劳动力供给的决定因素:劳动人口规模、劳动者的年龄、性别、教育程度、技能水平、健康状况等。

3.劳动力需求的决定因素:经济增长速度、产业结构、技术变革、劳动生产性、资本密集度等。

4.劳动力市场的均衡:劳动市场达到供求均衡时,实现充分就业和有效劳动力配置。

二、劳动力市场的不对称信息问题1.失业:指劳动力市场上存在信息不对称,劳动者需要花费时间和精力寻找合适的工作。

2.隐藏性失业:指一些劳动者表面上没有失业,但实际上存在结构性失业或失业潜力。

3.劳动市场歧视:指在劳动力市场上,劳动者因种族、性别、年龄、身体健康等因素遭受不公平对待。

4.劳动力市场的契约问题:指雇佣双方在劳动合同中存在的信息不对称,从而导致合同约束的难以实施。

三、劳动力市场的弹性1.工资弹性:指劳动力市场上工资变动对劳动力供给和需求的弹性反应。

2.劳动力弹性:指劳动力市场上劳动力供给和需求对工资变动的弹性反应。

四、技能与教育1.人力资本理论:指个体的受教育程度、技能水平以及健康状况等因素对工资和就业的影响。

2.教育与收入分配:受教育程度较高的个体往往能够获得较高的工资收入,教育对于降低收入差距、改善收入分配具有重要作用。

五、劳动力市场的福利问题1.最低工资政策:国家通过立法规定最低工资标准,以保障劳动者基本生活水平和劳动权益。

2.社会保障制度:包括养老保险、失业保险、医疗保险、工伤保险、生育保险等,以减轻个体或家庭因意外和疾病等不可预测风险带来的经济压力。

3.劳动力市场的贫困问题:指一部分劳动者由于种种原因未能获得适当的就业机会,导致在经济上处于贫困状态。

劳动经济学 重点知识 劳动力需求与劳动力供给 (吐血整理)

第一章导言一、劳动经济问题的重要地位:例:经济增长为什么没有带来显性就业?首先,反周期的宏观经济政策对解决自然失业是无能为力的;其次,在反周期的宏观经济政策所能调节的周期性失业方面,由于宏观经济政策所引导的投资方向往往是就业密集度较低的行业,进而导致反周期措施拉动就业的能力大为降低。

20世纪90年代以来,中国的就业增长主要是通过中小企业、民营经济以及非正规经济,通过逐渐发育起来的劳动力市场机制所创造的/另一方面,城镇实际失业率也持续提高,劳动参与率逐年下降,政府主导投资带动的就业增长效果不显著,从而导致在经济增长的同时没有显性的就业增长。

目前的高失业率,有很大的部分是自燃失业率,主要由于劳动力市场不健全、产业结构调整和各种不利于就业扩大的规制而产生。

这个失业组成部分并不能通过宏观反周期政策予以消除。

而在宏观经济政策可以有所作为的范围内,又由于政策导向不是就业最大化,以致当宏观经济政策刺激起经济增长时,就业增长效果并不显著。

三、现实中的劳动经济现象和问题:2)如何应对人口老龄化?•联合国的相关定义:一个国家或地区60岁以上人口占该国或地区人口总数的10%或以上,或一个国家或地区65岁以上人占该国或地区人口总数的7%或以上,那么,该国家或地区就进入了老龄化社会。

•老龄化会影响劳动力市场的供求状况。

首先人口老龄化将导致劳动年龄人口比例下降,劳动力供给将会逐步萎缩。

劳动力是社会再生产最主要的生产要素,劳动年龄人口比例的下降可能导致劳动力短缺,劳动力的短缺将直接影响经济的发展速度,因此我们把研究方向指向未来劳动力供求状况。

在人口预测的基础上,我们将人口按年龄分为三个年龄段得到了未来40年的劳动力供给数据,经作图发现劳动力供给主体上呈现下降趋势。

其次在将未来劳动力供给与需求一同作图后我们发现我国在2020年之前劳动力供求状况一直都是供大于求,而随着劳动力供给的减少与需求的增加,在2020年后劳动力供给缺口将不断扩大。

劳动经济学知识点

劳动经济学知识点劳动经济学是研究劳动力市场以及劳动力的供求关系、劳动力价值和工资决定等问题的一门学科。

在劳动力市场的运作中,存在着各种各样的知识点,下面将逐一介绍其中的几个重要知识点。

一、劳动生产率劳动生产率是指在一定时间内劳动者创造的经济价值与所消耗的劳动时间之比。

生产率的提高通常会使工资水平更高,并有助于经济增长。

劳动生产率取决于多种因素,如技术水平、教育程度、劳动者的经验等。

二、人力资本人力资本是指劳动者通过受教育和培训等方式所积累的知识、技能和经验,从而提高其生产力和劳动力市场竞争力。

人力资本的投资可以带来长期收益,从而提高整体劳动力水平和劳动者的收入。

三、劳动力供给劳动力供给是指劳动者愿意参与劳动力市场并提供劳动力的数量和质量。

劳动力供给受到多种因素的影响,包括人口数量、教育程度、就业机会等等。

劳动力供给的变化会对劳动力市场的均衡产生影响。

四、劳动力需求劳动力需求是指企业和经济发展对劳动力的需求量和质量。

劳动力需求受到经济增长、产业结构调整以及科技进步等因素的影响。

企业通过雇佣劳动力来完成生产和服务,劳动力需求与劳动力供给之间的关系决定了劳动力市场的运作情况。

五、工资决定工资是劳动者出售劳动力获得的报酬,工资的决定受到多种因素的影响。

一般来说,工资水平取决于劳动力市场的供求关系,当劳动力需求多于供给时,工资水平会上涨;当供给多于需求时,工资水平会下降。

此外,工资还受到劳动生产率、人力资本和法律法规等因素的影响。

六、劳动市场失灵劳动市场失灵是指劳动力市场中存在一些问题,导致劳动力的供求不能有效匹配。

常见的劳动市场失灵情况包括:结构性失业(由于产业结构调整而导致的行业就业机会减少)、信息不对称(劳动者和雇主之间信息不对称导致雇佣不公平)、薪酬刚性等。

劳动市场失灵的问题需要通过政府的政策干预来解决,以促进劳动力市场的正常运作。

通过以上几个知识点的介绍,我们对劳动经济学有了更深入的了解。

劳动力市场的运作涉及众多因素的相互作用,对于政策制定者和企业管理者来说,了解和应用劳动经济学的知识点将有助于更好地应对劳动力市场的挑战,促进经济的稳定增长和劳动者的福祉。

- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。

- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。

- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

第一章导论劳动是人类社会活动最普遍的现象,是人的本质,劳动创造了人本身,经济学家说,劳动创造了财富,“整个世界都弥漫着劳动的恩惠”。

所以,有了人类,有了人类的基本实践活动开始就有了人们对许多劳动问题、经济问题的研究,有的人甚至提出至今仍有影响的劳动经济思想。

但是,总的来说,人们对劳动的探索经历了四个阶段:孕育、形成、独立发展和学科体系发展与完善阶段,不同阶段形成了不同劳动经济理论。

第一节劳动力供给概述一、劳动力含义劳动和劳动力,是劳动经济学中最基本的范畴,从理论上界定劳动力范畴有很多种。

其中,马克思给出的定义有着重要的影响:“我们把劳动力或劳动能力,理解为人的身体即活的人体中存在的,每当人生产某种使用价值时运用的体力和智力的总和”。

有以下几层意思:⒈劳动力是一种劳动能力,是劳动者在运用劳动资料作用于劳动对象从而生产某种使用价值或提供某种劳务过程中表现出来的能力。

与自然界的水力、电力、风力不同。

而且,还从概念上将人所具有的劳动能力与其他能力区别开来,人的能力很多,交际能力、应试能力、表达能力,这些能力并不是人在生产使用价值或提供劳务过程中所运用的能力,就不是劳动能力。

⒉劳动力是一种与人的活体相联系的劳动能力,所以会有以下特征:一是受人的意识支配和控制,所以劳动力的发挥是有弹性的,如何发挥人的劳动积极性是一个重要课题;二是具有再生性,如何保证劳动力的生产与再生产的可持续性,也是值得关注的;三是劳动力的存在以人的生命的延续和身体的健康为条件,所以认定生命与健康是劳动力存在的基础。

⒊劳动力是体力和智力的总和。

体力和智力分别产生于人的躯体和大脑,它们是相互分工、共同合作的。

所以,劳动力不是一种简单的生理现象,包括自然、经济、文化等因素在一体的,随着人类社会的发展,体力、智力在劳动力中的地位和作用是变化的,智力的地位越来越高,作用也越来越大。

现实的经济生活中,在不同的场合、不同的情境下,劳动力有着不同的含义,通常有三种意思:一是指人的劳动能力,通常说的“节约劳动力”、“开发劳动力”;二是指有劳动能力、从事劳动活动的人,也即“劳动者”,如“管理劳动力”、“招收劳动力”、“调配劳动力”等;三是指一个国家、一个地区或者一个部门的劳动者总和,如“工业劳动力”、“农业劳动力”、“社会劳动力”等等。

所以,现代的劳动经济学所要研究的劳动力是这样定义的:在一定年龄范围内,具有劳动能力和就业要求,能够从事某种职业劳动的全部人口,包括就业者和失业者。

没有就业意愿或就业要求的人口不属于劳动力的范畴。

在上述的含义中,涉及到两个界定要素:1.劳动年龄:人的成长是一个过程,只有成长到一定阶段才能承担一定的劳动。

随着个体的成长,逐渐衰老,到不能从事劳动。

所以人的一生会有两个转折点,两个点之间的年龄阶段是劳动适龄阶段,这期间的人口就是劳动适龄人口。

现代社会对劳动年龄的上限和下限规定是不固定的,会随着自然、社会、经济、文化、人身体发育状况等的不同而不同。

国际劳工组织规定最低就业的年龄为14周岁,美国、我国都是16岁,日本、英国15岁,泰国11岁,菲律宾是10岁。

对于劳动年龄的上限国外不分男女,一般以64岁作为标准,我国是男60岁,女55岁。

当然,随着社会经济的发展,文化教育水平的提高,生产对劳动力质量要求的提高,劳动力年龄下限推迟,人的身体状况的改善,寿命的延长,劳动力年龄的上限也有后延长的趋势。

2.劳动能力:世界各国都把因伤、病等原因丧失劳动能力的人口排除在劳动力资源之外,但是对于退休人员的处理则有差异。

美国把退休人员看作具有劳动能力,另外,还有一些特殊人群,在押犯人,各国都不把服刑犯人作为劳动力。

在适龄的劳动力中,包括就业者和失业者。

国际上,通用的就业者的统计标准是:在规定的时间内正在从事有报酬或收入的职业的人;因疾病、休假、天气恶劣、劳动争议等原因,有职业但没有工作的人;雇主、个人经营者、协助家庭从事经营而不领取报酬的家庭成员等。

失业者的统计标准为:在规定时期内能够参加工作,积极寻找工作而没有工作的人;在规定时期内被临时解雇正在等待重新雇佣的人;由于疾病而防碍寻找工作的人等。

根据我国的实际情况,给出就业、失业的含义是:就业人员:也称从业人员或社会劳动者,是指从事一定社会经济活动并取得劳动报酬或经营收入的人员,已办理离休、退休、退职手续,但又再次从业(含有酬或自营等各种劳动方式)的人员也视为就业人员,就业人员不包括从事少量经济活动的在校学生。

失业人员:在规定的劳动年龄内,具有劳动能力,在调查期内无业并以某种方式寻求工作的人员。

二、劳动参与率是与劳动力供给相关的一个重要概念,是衡量、测度人口参与社会劳动程度的指标。

其含义是劳动力在一定范围内人口所占的比率,一定范围内地人口可以进行多种分类,例如总人口的,不同年龄组人口或是不同性别人口等等。

总人口劳动力参与率=劳动力/总人口×100%年龄组别(性别)劳动力参与率=某年龄(性别)劳动力/该年龄(性别)总人口×100%劳动力参与率只是一个测度和反映人口参与劳动程度的指标,它本身并不是影响人口参与劳动的因素,但是它是分析劳动力供给变动的一个重要工具,而且也会对失业率等指标的核算提供依据。

例如,某年龄组,有20%的人失去了工作,如果不考虑他们的工作愿望,很容易把这些人全部视为失业人口,这样算出的失业率高达20%,是经济无法承受的。

但是,如果把劳动力参与率这个指标考虑进去,情况就改观了。

劳动力参与率为60%,失业率为12%,劳动力参与率为40%,失业率为8%,劳动力参与率为20%,失业率就是4%,美国的自然失业率是5.5%。

通过一些数据统计,能发现我国近些年来经济、社会、人文等方面的一些变化、与其他国家相比,我国城镇劳动力参与率呈现明显下降的趋势。

我国第四、五次人口普查的数据显示,女性的劳动力参与率下降显著高于男性,在女性25~49岁这个劳动年龄内,各个年龄组的劳动力参与率普遍下降高于10%。

如30~34岁,下降了11个百分点,从92.7%降到80.8%。

1999年时,女性25~39岁的劳动力参与率超过90%,而同期的其他国家,日本的女普遍在60%左右,韩国女性,25~34岁年龄中不超过50%,香港地区30岁以下的女性在各个年龄组中劳动力参与率都低于55%。

显然,90年代我国同期的劳动力参与率远高于周边的亚洲国家和地区。

原因是当时的社会经济不发达,单职工家庭生存压力大,工资又很低,有劳动能力的家庭成员都要工作养家。

当时的计划经济体制下,劳动力的配置由政府、行政机关统一进行,劳动者无需承担寻找工作的风险和成本,要求工作的积极性也空前高涨。

随着计划经济向市场经济转变,就业与否成为个人的选择,使劳动力参与率自然下降。

一些人自愿退出劳动力市场,与其工资太低不如在家享受“有闲”生活,有的妇女因为丈夫收入高而成为“职业家庭主妇”,“职业妈妈”。

2.劳动力参与的影响因素教育事业的发展状况:教育年限、教育的机会成本、就业起点、市场工资率等。

我国现在是9年义务教育,如果再延长三年甚至更多,很显然16岁以上的人口将有很多不进入劳动力群体中,劳动力参与率自然下降。

社会保障等制度的完善程度:退休年龄也会影响老年人的劳动力参与率。

性别对劳动力参与率存在重要影响:女性越来越多的参与劳动。

宏观经济状况:经济周期中的繁荣与衰退的交替对劳动力参与率有影响,经济长期处于衰退状态,失业者长期找不到工作,打击个人信心就会使他们退出劳动力群体。

从整个国民经济来考察:人口的年龄构成与劳动力参与率之间有密切的关系,人口老龄化使总人口中老年人比重增加,必然会使劳动力参与率下降。

其他的因素:工资政策、个人非劳动收入的增加等。

三、劳动力供给1.含义:指在一定的市场工资率的条件下,劳动力供给的决策主体(家庭或个人)愿意并且能够提供的劳动时间。

劳动力供给者提供一定量劳动时间所愿意接受的工资率为劳动力供给价格。

市场经济条件下,劳动力供给的决策主体是劳动者家庭或个人。

当劳动力进行供给决策时,决策主体一般面临两种选择:一是劳动参与决策,即是否进入劳动力市场寻求有酬劳动;其二是劳动时间决策,即在个人可支配的时间中,闲暇时间与劳动时间的选择。

劳动力供给决策还会受到多种因素的影响和制约。

为了考察这些因素与劳动力供给之间的关系,劳动经济学的研究分析中运用了不同的分析工具,主要有三种形式:劳动力供给函数、劳动力供给表和劳动力供给曲线。

①如果把影响劳动力供给的各种因素作为自变量,把劳动力供给作为因变量就可以用函数关系来表示影响劳动力供给的因素与劳动力供给之间的关系。

这个函数就是劳动力供给函数:S=f(X1,X2,…..,Xn) Xi=1,2,…..,nS:代表劳动力供给Xi:代表影响因素因素Xi很多,而且与劳动力供给的关系极为复杂,要完全地揭示它们之间的关系几乎是不可能的,如果我们只考虑市场工资率与劳动力供给之间的关系,假设其它条件不变,则可以用下面的函数关系式表示:S=f(W)W:代表市场工资率②可以用劳动力供给表、劳动力供给曲线表示市场工资率与劳动力供给之间的关系。

表和曲线只是两种不同的表现形式,从曲线中可以看到,这是一条向右上方的直线,也就是说,其他条件不变的情况下,随着市场工资率的上升,劳动力供给量也是增加的。

四、劳动力供给的类型根据分析主体的不同,分三种:个人劳动力供给、家庭劳动力供给和社会劳动力供给。

⒈个人劳动力供给:指劳动力个人一生中各个阶段向社会提供的劳动总量。

一个人的劳动时间的分配通常面临着在家庭和社会或市场之间进行选择。

选择的主要依据是各个阶段劳动者本身的技术水平、生产率、家庭劳动与社会劳动比较效用的高低。

青年人的时候,技术水平不高,工资率较低,在家庭里从事劳动或者享受闲暇的机会成本也低,而且,青年时期多接受教育培训会提高未来的预期效用。

所以,青年时期的劳动力供给较少。

到中年阶段,家庭稳定,技术水平比较高使得劳动生产率、工资率提高,此时家庭劳动和享受闲暇的机会成本较高,所以这个阶段的劳动力供给较多。

当到了接近退休阶段,个体身体健康状况变坏,从事社会劳动的边际效益降低,这时个体的社会工作会逐渐减少直至为零。

当然,除了社会因素影响个人劳动力供给,还有其它因素,如政府提供的义务教育、成年人是否与父母共同生活、接受较高教育的社会要求等等,个人财富总量、个人偏好等也会对个人的劳动力供给起到影响。

⒉家庭劳动力供给:指从家庭成立(结婚)到家庭解体(丧偶或离异),家庭全体成员向社会提供的劳动量的总和。

生育子女和为子女提供教育是家庭的重要功能,这些都会加大父母的经济负担,而且也会影响父母的劳动力供给,在其他因素不变的情况下,一般来说,养育的子女越多,父母的劳动力供给越多,子女受教育时间越长,父母的劳动力供给越多。