广州市居住区(社区)公共服务设施设

广州市房地产开发项目配套公共服务设施建设移交管理规定

广州市房地产开发项目配套公共服务设施建设移交管理规定第一章总则第一条为加强广州市房地产开发项目配套公共服务设施建设的管理工作,规范移交程序,保障项目建设质量,提高公共服务水平,维护购房者合法权益,根据有关法律法规,结合本市实际,制定本规定。

第二条本规定适用于广州市房地产开发项目中的配套公共服务设施的建设移交管理工作。

第三条配套公共服务设施建设包括但不限于公园绿地、道路交通设施、供水供电气热设施、社区综合服务设施、公共卫生设施等。

第四条配套公共服务设施建设的移交标准和程序应当符合国家和广州市有关规定。

第五条责任主体应当依法依规履行相应义务,确保配套公共服务设施建设的质量和移交的有效性。

第二章配套公共服务设施建设管理第六条配套公共服务设施的建设应当按照规划要求,科学合理布局,注重功能配套,提高服务水平。

第七条配套公共服务设施的建设应当符合相关的法律法规和技术标准,确保质量安全。

第八条配套公共服务设施的建设应当与房地产项目的主体建设同时进行,确保与住宅区、商业区等其他功能区域同步建设。

第九条配套公共服务设施的建设应当满足当地居民和社会公众的需要,提供优质、便捷的公共服务。

第十条建设单位应当根据规划要求,制定相应的建设方案和施工计划,明确工程范围、时间进度、责任分工等。

第三章配套公共服务设施移交管理第十一条配套公共服务设施的移交应当经过验收合格后方可进行。

第十二条配套公共服务设施的移交由建设单位负责,移交之前应当进行验收、备案等程序。

第十三条配套公共服务设施的移交应当向相关管理部门申请,提交相关材料,并接受管理部门的检查和监督。

第十四条建设单位应当配备专业人员,对配套公共服务设施进行维护保养和管理,确保其正常运行。

第十五条建设单位应当按照相关要求为配套公共服务设施建立维护资金,用于设施的日常维护和突发事件处理。

第十六条建设单位应当配合管理部门对配套公共服务设施的使用情况进行监测和评估,提供相关数据和信息。

广州市独立用地社区公共服务设施控制性详细规划管理规定

广州市独立用地社区公共服务设施控制性详细规划管理规定第一条为提升我市公共服务设施建设水平,高效保障社区公共服务设施的建设需求,优化社区公共服务设施控制性详细规划编制与管理,根据《广州市城乡规划条例》、《广州市城乡规划技术规定》(市政府令第158号)、《广州市居住区配套公共服务设施管理暂行规定》(市政府令第158号),结合本市实际,制定本规定。

第二条本规定适用于广州市行政辖区范围内,具有独立用地的公益性社区公共服务设施控制性详细规划管理。

本规定中的独立用地社区公共服务设施,是指独立用地,而非附属于其他用地上的社区公共服务设施,具体指《广州市城乡规划技术规定》附表二规定的独立占地的幼儿园(R12、R22、R32)、中小学(A33)、文化站(A22)、社区卫生服务中心(A51)、福利院(A6)、变电站(U12)、消防站(U31)、燃气供应站(U13)、垃圾压缩站(U22)、垃圾收集站(U22)。

经营性的卫生、教育、养老、福利、文化等设施不适用本规定。

第三条市国土规划行政管理部门负责组织实施本规定。

第四条社区公共服务设施布局应当严格执行国务院批复的城市总体规划的强制性内容要求。

第五条在编制控制性详细规划时,幼儿园、中小学、文化站、社区卫生服务中心、福利院一般只确定用地面积、容积率下限(幼儿园、中小学中心城区不低于0.7,外围地区不低于0.4;文化站不低于1.0;社区卫生服务中心、福利院不低于0.7)和绿地率。

容积率上限、建筑密度、建筑限高等指标,统一用“—”表示。

在编制控制性详细规划时,变电站、消防站、燃气供应站、垃圾压缩站、垃圾收集站一般只确定用地面积,容积率、绿地率、建筑密度、建筑限高等指标,统一用“—”表示。

市国土规划行政管理部门依据本规定对已经批准实施的控制性详细规划成果进行动态更新。

涉及调整用地性质、用地边界的,应当按控制性详细规划修改程序办理;涉及调整邻避设施建设规模等涉及利害关系人重大利益事项的,应当采取批前公示、座谈会或者听证会等形式听取利害关系人意见。

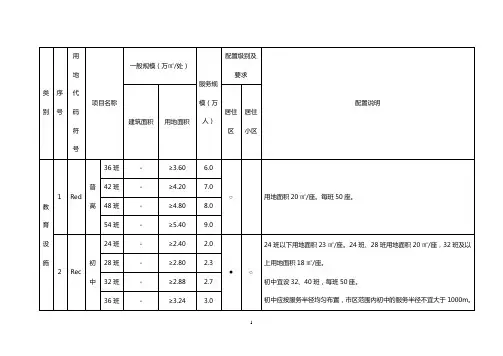

居住区公共服务设施配置一览表

16

银行分理处

0.08~0.1

0.04~0.05

-

○

宜与商业服务中心结合或邻近设置。

17

储蓄所

0.01~0.015

-

1~1.5

●

宜与商业服务中心结合或邻近设置。

18

邮电支局

0.1~0.25

0.06~0.15

-

○

邮政支局宜独立占地,便于车辆出入及识别。

19

邮电所

0.01~0.015

-

1~1.5

服务规模(万人)

配置级别及要求

配置说明

建筑面积

用地面积

居住区

居住小区

商业设施

14

居住区商业设施

-

-

3~5

●

建筑面积250~450㎡/千人,用地面积300~500㎡/千人。宜相对集中布局,独立设置。包含综合市场、超市、百货店等内容。

15

居住小区商业设施

-

-

1~1.5

●

建筑面积350~450㎡/千人,用地面积100~500㎡/千人。布局应将其噪声和气味对周围环境的影响减至最低程度,宜集中布局或设置于设置于小区入口或小区中心的住宅底层,但应有独立的出入口。按1~1.5万人设置一个肉菜市场,应设在室内,宜设在运输车辆易于进出的相对独立地段,与住宅要有一定的间隔。

11

文化活动站(含青少年、老年活动站)

0.04~0.06

0.04~0.06

1~1.5

●

居住小区级文化设施人均建筑面积不应低于0.04㎡,居住人口不足1万人应设1处。宜配置文化康乐、图书阅览、科普宣传、老年人活动、青少年活动及儿童活动等活动设施。

体育设施

广州市居住公共服务设施配置指标

广州市居住公共服务设施配置指标

引言

本文档旨在提供广州市居住公共服务设施的配置指标,以促进城市居住环境的改善和市民生活质量的提高。

背景

随着城市化进程的不断推进,广州市人口持续增长,居住需求也不断增加。

为了满足市民的基本生活需求,提供高质量的公共服务设施是关键。

因此,制定合理的设施配置指标对于城市规划和发展至关重要。

设施配置指标

1. 教育设施:按照每个社区的人口规模,至少配置一所小学和一所中学。

同时,每个社区应根据居民需求适当增加幼儿园和大学院校的数量。

2. 医疗设施:每个社区应至少配置一所综合医院,并根据人口规模适当增加分诊中心、社区卫生站和专科医院的数量。

3. 文化设施:每个社区应配置一个文化中心或图书馆,以提供市民研究和文化活动的场所。

此外,应根据居民需求增加艺术馆、博物馆和文化广场等设施。

4. 运动设施:每个社区应至少配置一个室内或室外体育馆,提供市民进行体育锻炼和活动的场所。

此外,应根据居民需求增加游泳馆、羽毛球馆和运动公园等设施。

5. 公园绿地:每个社区应配置一定比例的公园绿地,提供市民休闲、娱乐和户外活动的场所。

具体配置比例可根据社区人口密度和可利用土地面积进行调整。

结论

通过合理的居住公共服务设施配置指标,广州市可以改善市民的居住环境,提高市民的生活质量。

同时,政府和规划部门应密切关注居民需求的变化,定期评估和调整设施配置指标,以适应城市发展和市民需求的变化。

广州市居住区配套公共服务设施管理规定-广州市政府

附件广州市居住区配套公共服务设施管理规定(征求意见稿)第一条[立法目的和依据]为了规范居住区配套公共服务设施管理,根据《中华人民共和国城乡规划法》、《中华人民共和国房地产管理法》和《城市房地产开发经营管理条例》等有关法律法规,结合本市实际,制定本规定。

第二条[名词解释]本规定所称居住区,是指城市不同居住人口规模的居住生活聚居地和特指被城市干道或者自然分界线所围合,并与居住人口规模相对应,配建有一整套较完善的、能满足该区居民物质与文化生活所需的公共服务设施的居住生活聚居地。

居住区包括房地产开发项目居住区和保障性住房居住区。

本规定所称居住区配套公共服务设施,是指与居住人口规模相对应配建的、能满足居住区居民物质与文化生活需要、提供公共服务的建筑的总称,包括教育、医疗卫生、文化体育绿地、行政管理、物业管理(含业主委员会)、服务设施、福利设施、商业服务、燃气设施、市政公用设施以及社区配套的其他商业服务设施(具体内容详见附表)。

第三条[适用范围]本市行政区域内, 新建居住区配套公共服务设施的规划、建设、移交、登记和使用管理,适用本规定。

第四条[部门职责]市建设行政主管部门负责本市居住区配套公共服务设施的组织协调工作,并负责组织实施本规定。

发展改革、规划、国土房管、城市管理、教育、卫生、文化、体育、民政、交通、公安、经贸、邮政、残联等行政管理部门和单位,按照各自职责,依法做好居住区配套公共服务设施的管理工作。

第五条[基本原则]居住区配套公共服务设施建设应当坚持以人为本、科学规划、因地制宜、节能省地的原则。

居住区配套公共服务设施应当与规划地块主体建设工程统一规划、同步设计、同步建设,按照规定验收登记并交付使用。

第六条[设置标准]市规划行政管理部门应当会同市教育、卫生、文化、体育、民政、城市管理、交通、公安、经贸等行政管理部门,以及邮政、电力等企业,依据相关法律法规和技术规范,结合本市实际制定居住区配套公共服务设施的设置标准,作为本规定的附件一并公布实施。

小区公共服务设施的设置规定

——

17、书店

书刊及音

响制品等

300~1000

——

18、市场

以销售农副

产品和小

商店为主

设置方式应根据气候特点与当地传统的集市要求而定

居住区1000~1200

小区500~1000

居住区1500~2000

小区800~1500

19、便民店

小百货、

小日杂

宜设于组团的出入口附近

——

——

20、其他第三产业设施

30、居(里)委会(社区用房)

——

300~1000户设一处

30~50

——

31、物业管理

建筑与设备维修、保安、绿化、环卫设施等

——

300~500

300

市

政

公

用

32、供热站或热交换站

——

——

根据采暖方式确定

33、变电室

——

每个变电室负荷半径应大于250m;尽可能设欲其他建筑内

30~50

——

34、开闭所

——

2、服务半径不宜大于1000 m

3、教学楼应满足冬至日不小于2h的日照标准

——

18班≥11000

24班≥12000

30班≥14000

医疗卫生

5、医院

含社区

卫生服

务中心

1、宜设于交通方便、环境较安静地段

2、10万人左右则应设一所300~400床医院

3、病房楼应满足冬至日照不小于2h的日照标准

12000~18000

零售、洗染、

美容美发、

照相、影视文化、休闲娱乐、

洗浴、旅店、综合修理以及辅助就业设施

具体项目规模不限

广东省城市居住区规划设计规范

1 总则1.0.3居住区按居住户数或人口规模可分为居住区、小区、组团三级。

各级标准控制规模,应符合表1.0.3的规定。

1.0. 3a居住区的规划布局形式可采用居住区-小区-组团、居住区-组团、小区-组团及独立式组团等多种类型。

1.0.4居住区的配建设施,必须与居住人口规模相对应。

其配建设施的面积总指标,可根据规划布局形式统一安排、灵活使用。

1.0.5 居住区的规划设计,应遵循下列基本原则;1.0.5.1符合城市总体规划的要求;1.0.5.2符合统一规划、合理布局、因地制、综合开发、配套建设的原则;1.0.5.3综合考虑所在城市的性质、社会经济、气候、民族、习俗和传统风貌等地方特点和规划用地周围的环境条件,充分利用规划用地内有保留价值的河湖水域、地形地物、植被、道路、建筑物与构筑物等,并将其纳入规划;1.0.5.4适应居民的活动规律,综合考虑日照、采光、通风、防灾、配建设施及管理要求,创造安全、卫生、方便、舒适和优美的居住生活环境;1.0.5.5 为老年人、残疾人的生活和社会活动提供条件;1.0.5.6 为工业化生产、机械化施工和建筑群体、空间环境多样化创造条件;1.0.5.7 为商品化经营、社会化管理及分期实施创造条件;1.0.5.8 充分考虑社会、经济和环境三方面的综合效益;1.0.6居住区规划设计除符合本规范外,尚应符合国家现行的有关法律、法规和强制性标准的规定。

2 术语、代号2.0.2居住小区一般称小区,是指被城市道路或自然分界线所围合,并与居住人口规模(10 000-15 000人)相对应,配建有一套能满足该区居民基本的物质与文化生活所需的公共服务设施的居住生活聚居地。

2.0.7 道路用地(R03)居住区道路、小区路、组团路及非公建配建的居民汽车地面停放场地。

2.0.12公共绿地(R04)满足规定的日照要求、适合于安排游憩活动设施的、供居民共离开的集中绿地,包括居住区公园、小游园和组团绿地及其它块状带状绿地等。

城市居住区规划设计规范 6公共服务设施

城市居住区规划设计规范GB 50180—936公共服务设施6.0.1居住区公共服务设施(也称配套公建),应包括:教育、医疗卫生、文化体育、商业服务、金融邮电、社区服务、市政公用和行政管理及其它八类设施。

6.0.2居住区配套公建的配建水平,必须与居住人口规模相对应。

并应与住宅同步规划、同步建设和同时投入使用。

6.0.3居住区配套公建的项目,应符合本规范附录A第A.0.6条规定。

配建指标,应以表6.0.3规定的千人总指标和分类指标控制,并应遵循下列原则:公共服务设施控制指标(㎡/千人) 表6.0.3居住区小区组团建筑面积用地面积建筑面积用地面积建筑面积用地面积总指标1668~3293(2228~4213)2172~5559(2762~6329)968~2397(1338~2977)1091~3835(1491~4585)362~856(703~1356)488~1058(868~1578)其中教育600~12001000~2400330~1200700~2400160~400300~500 医疗卫生(含医院)78~198(178~398)138~378(298~548)38~98 78~228 6~20 12~40 文体125~245 225~645 45~75 65~10518~2440~60 商业服务700~910 600~940450~570100~600150~370100~400 社区服务59~464 76~668 59~292 76~32819~3216~28 金融邮电(含银行、邮电局)20~30(60~80)25~50 16~22 22~34 -- --市政公用(含居民存车处)40~150(460~820)70~360(500~960)30~140(400~720)50~140(450~760)9~10(350~510)20~30(400~550) 行政管理及其它46~96 37~72 -- -- -- --注:①居住区级指标含小区和组团级指标,小区级含组团级指标;②公共服务设施总用地的控制指标应符合表3.0.2规定;③总指标未含其它类,使用时应根据规划设计要求确定本类面积指标;④小区医疗卫生类未含门诊所;⑤市政公用类未含锅炉房。

广州市独立用地社区公共服务设施控制性详细规划管理规定

广州市独立用地社区公共服务设施控制性详细规划管理规定第一条为提升我市公共服务设施建设水平,高效保障社区公共服务设施的建设需求,优化社区公共服务设施控制性详细规划编制与管理,根据《广州市城乡规划条例》、《广州市城乡规划技术规定》(市政府令第158号)、《广州市居住区配套公共服务设施管理暂行规定》(市政府令第158号),结合本市实际,制定本规定。

第二条本规定适用于广州市行政辖区范围内,具有独立用地的公益性社区公共服务设施控制性详细规划管理。

本规定中的独立用地社区公共服务设施,是指独立用地,而非附属于其他用地上的社区公共服务设施,具体指《广州市城乡规划技术规定》附表二规定的独立占地的幼儿园(R12、R22、R32)、中小学(A33)、文化站(A22)、社区卫生服务中心(A51)、福利院(A6)、变电站(U12)、消防站(U31)、燃气供应站(U13)、垃圾压缩站(U22)、垃圾收集站(U22)。

经营性的卫生、教育、养老、福利、文化等设施不适用本规定。

第三条市国土规划行政管理部门负责组织实施本规定。

第四条社区公共服务设施布局应当严格执行国务院批复的城市总体规划的强制性内容要求。

第五条在编制控制性详细规划时,幼儿园、中小学、文化站、社区卫生服务中心、福利院一般只确定用地面积、容积率下限(幼儿园、中小学中心城区不低于0.7,外围地区不低于0.4;文化站不低于1.0;社区卫生服务中心、福利院不低于0.7)和绿地率。

容积率上限、建筑密度、建筑限高等指标,统一用“—”表示。

在编制控制性详细规划时,变电站、消防站、燃气供应站、垃圾压缩站、垃圾收集站一般只确定用地面积,容积率、绿地率、建筑密度、建筑限高等指标,统一用“—”表示。

市国土规划行政管理部门依据本规定对已经批准实施的控制性详细规划成果进行动态更新。

涉及调整用地性质、用地边界的,应当按控制性详细规划修改程序办理;涉及调整邻避设施建设规模等涉及利害关系人重大利益事项的,应当采取批前公示、座谈会或者听证会等形式听取利害关系人意见。

社区公共服务设施配置指引

附件

社区公共服务设施配置指引(修订版)表E-1街道级公共服务设施配置项目指标表

注: 1、规划人口规模大于100万人以上的大城市,街道以8-12万人为宜;规划人口规模小于50万人的小城市或县城,街道以3-5万人为宜;规划人口规模在50-100万人之间的中等城市,可视情况选择适宜的街道规模体系。

2、街道辖区内设有市、区级文体设施的,可替代街道级别的文体设施。

3、其它营利性设施依据市场需求配置,其他公用设施按相关专项规划的规定进行配置。

注: 1、规划人口规模大于100万人以上的大城市,社区以0.8-1.2万人为宜;规划人口规模小于50万人的小城市或县城,社区以3-5千人为宜;规划人口规模在50-100万人之间的中等城市,可视情况选择适宜的社区规模体系。

2、其它营利性设施依据市场需求配置。

其他公用设施按相关专项规划的规定进行配置。

表E-3居住用地项目公共服务设施配置项目指标。

- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。

- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。

- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

注:①本表适用于广州市行政区域内居住区(社区)公共服务设施的规划、设计、建设和管理。

有条件的区和县级市可以此表为下限制定适宜的居住区公共服务设施设置标准。

②本表中“区域统筹”公共服务设施是指服务规模超过居住区(社区),需要进行区域统筹的面向居住生活服务的公共设施。

街道级包括镇级和居住区级;居委级包括村级、

小区级和组团级。

表中街道级指标不含居委级指标。

③▲为应设置的项目,△为宜设置的项目。

④本表人口规模采用“标准户”的概念,取户均3.2人,人均住宅建筑面积31 m2,每户100m2的住宅建筑面积作为1个标准户,建立公共服务设施与居住开发总量的对应

关系。

在编制控制性详细规划时,应按照每100m2住宅建筑面积不少于6 m2的标准配置公共服务设施;在设定协议出让土地的规划设计要点时,宜按照每100 m2住宅建筑面积不少于6 m2的标准配置公共服务设施。

⑤表中括号内数值为旧城改造用地不足时允许采用的指标,带方框线的数值为中心城区以外(增城市、从化市、萝岗区、南沙区、花都区、白云区北二环以北、番禺区沙湾

水道以南及广州新城)地区采用的指标。

⑥表中的街道级公共服务设施宜集中设置,形成街道级公共服务中心。

其中,街道办事处、派出所、综合管理用房、社区服务中心、老年人服务中心共同构成社区行政管理

服务中心;社区卫生服务中心、残疾人康复服务中心、文化站(原综合文化活动中心)、群众性体育运动场地等共同构成社区公共活动中心。

⑦表中的居委级公共服务设施宜集中设置,形成居委级公共服务中心,包括社区居委会、文化室(原文化活动站)、老年人服务站点、(社区卫生站)、居民健身场所。

⑧表中未明确用地面积的,可结合其它建筑设置。

要求首层设置的项目,若集中设置在公共服务中心大楼,规划设置要求视具体情况确定。

⑨除肉菜市场之外的商业服务设施,按照每千人300-1000m2,即每标准户1-3.3m2控制建筑面积总量。

商业设施宜独立用地或集中设置,居住区(社区)内不得设置扰民设施。

商业服务内容包括综合百货、超市、餐饮、中西药店、书报、银行、储蓄所、小型影视厅、电信营业所、美容、综合修理等。

餐饮项目宜独立设置,将其噪声和气味的影响减至最低程度。

一级普通消防站建设用地面积为3500~4800平方米,二级普通消防站建设用地面积为2000~3200平方米,特勤消防站建设用地面积为4900~6300平方米;。