2021年春部编版三年级语文下册第9课古诗三首教案表格式+教学设计+学案

部编版三年级下册第9课古诗三首基于标准教学设计

9.《古诗三首》教材来源:义务教育教科书2018版内容来源:小学三年级《语文(下册)》第9课授课对象:三年级学生教学主题:传统文化课时:共3课时目标设定的依据1.课程标准的相关要求(1)基于识字写字对学习汉字有浓厚的兴趣,养成主动识字的习惯。

有初步的独立识字能力,能使用硬笔熟练地书写正楷书,做到规范、端正、整洁。

写字姿势正确,有良好的书写习惯。

(2)基于阅读能用普通话正确、流利、有感情地朗读课文。

初步学会默读,不指读,学习略读,粗知文章大意。

在诵读过程中初步感受作品中生动的形象的和优美的语句,体验情感,展开想象。

(3)基于习作留心观察周围世界,能清楚地写下自己的见闻、感受和想象,会简单使用标点符号。

(4)基于口语能用普通话交谈,学会认真倾听。

听人说话能把握主要内容。

能清楚明白的讲述见解,说出自己的感受和想法。

2.学情分析学生对于古代诗歌并不陌生,但客观、深入地理解诗歌内容,体会是个传达的感情对他们来说还是比较困难的,教学时可以以此为指导重点。

3.教材分析本课三首古诗分别描写了中国古代传统节日春节、清明节、重阳节。

《元日》描写的是新年元日热闹、欢乐和万象更新的动人景象,充满欢快、积极向上的奋发精神。

《清明》一诗写清明春雨中所见,色彩清淡,心境凄冷,历来被人们广为传诵。

《九月九日忆山东兄弟》不仅写到了重阳节的风俗,更在诗中抒发了诗人的思乡怀亲之情。

这三首诗文风朴素自然,是千古传诵的佳作。

教学目标:1.正确、流利、有感情地朗读课文,背诵课文,默写《清明》。

2.学会本课生字,认识7个生字,会写12个生字。

3.借助注释理解诗意,知道三首诗描写的传统节日,感受节日的情景,体会诗人的情感。

教学重点:1.正确、流利、有感情地朗读课文,背诵课文,默写《清明》。

2.学会本课生字,认识7个生字,会写12个生字。

教学难点:借助注释理解诗意,知道三首诗描写的传统节日,感受节日的情景,体会诗人的情感。

第一课时教学目标:1、认识2个汉字,会写2 个字,积累“屠苏、旧符、”等词语。

【新人教部编版】三年级语文下册9《古诗三首》(导学案+预学案+教案+实录+测评+拓展)

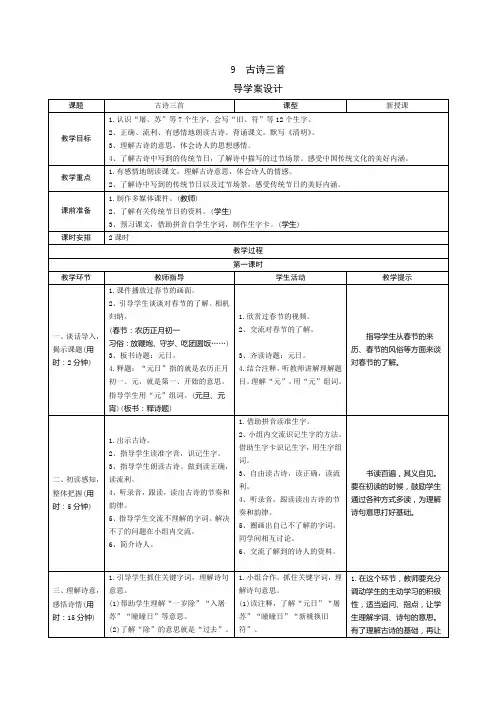

9古诗三首导学案设计9古诗三首学生预学案设计学内容预习字词1.认真描一描下面的生字,并写出读音。

2.选择能组成词语的生字,打“√”。

⎭⎬⎫符()苻()号⎭⎬⎫洒()酒()家⎭⎬⎫导()异()地3.联系上下文或借助工具书理解下列词语。

元日:________________________________________________________________曈曈:________________________________________________________________山东:________________________________________________________________ 内容感知《元日》描写的传统节日是__________;《清明》中描写天气和人们心情的诗句是“_______________________,________________________”;《九月九日忆山东兄弟》描写的传统节日是__________。

资料搜集1.搜集诗人王安石、杜牧、王维的资料。

2.搜集其他描写传统节日的古诗。

阅读质疑1.例:“遍插茱萸少一人”中少的一人是谁?2.读了课文,我还要在上课时努力弄懂下面的问题:9古诗三首教案设计设计说明本课三首古诗分别描写了中国古代传统节日春节、清明节、重阳节。

《元日》描写的是新年元日热闹、欢乐和万象更新的动人景象,充满欢快、积极向上的奋发精神。

《清明》一诗写清明春雨中所见,色彩清淡,心境凄冷,历来被人们广为传诵。

《九月九日忆山东兄弟》不仅写到了重阳节的风俗,更在诗中抒发了诗人的思乡怀亲之情。

这三首诗文风朴素自然,是千古传诵的佳作。

《语文课程标准》第二学段目标指出要指导学生诵读优秀诗文,注意在诵读过程中体验情感,展开想象,领悟诗文大意。

学习古诗,重在朗读、背诵,在反复诵读中,感悟诗歌的韵味和意境的美好。

因此,本课的教学设计中,创设特定的情境,在反复诵读中,引导学生感悟诗的意境,体会作者的情感,了解中国传统节日中的深厚内涵及独特的过节风俗。

三年级语文下册教案《9古诗三首》部编版

教案:《9古诗三首》教学目标:1. 知识与技能:学生能够正确地朗读并背诵《9古诗三首》,理解诗歌的内容和意境。

2. 过程与方法:通过自主学习、合作学习和探究学习,培养学生对古诗的鉴赏能力和审美情趣。

3. 情感态度与价值观:激发学生对古诗的热爱,培养学生对中华传统文化的认识和尊重。

教学内容:1. 诗歌的朗读和背诵。

2. 诗歌内容和意境的理解。

3. 诗歌的作者和背景介绍。

4. 诗歌中的修辞手法和艺术特色。

5. 诗歌的鉴赏和审美。

教学重点与难点:1. 教学重点:学生能够正确地朗读和背诵《9古诗三首》,理解诗歌的内容和意境。

2. 教学难点:学生能够理解诗歌中的修辞手法和艺术特色,进行诗歌的鉴赏和审美。

教具与学具准备:1. 教具:多媒体设备、PPT课件、黑板、粉笔。

2. 学具:学生自备《9古诗三首》教材、笔记本、笔。

教学过程:1. 导入:通过图片或视频展示古诗的背景,引起学生的兴趣。

2. 朗读和背诵:学生自主朗读《9古诗三首》,并逐个背诵。

3. 理解内容:教师引导学生逐句解析诗歌的内容,帮助学生理解诗歌的意境。

4. 背景介绍:教师介绍诗歌的作者和背景,帮助学生更好地理解诗歌。

5. 修辞手法和艺术特色:教师引导学生分析诗歌中的修辞手法和艺术特色,进行诗歌的鉴赏和审美。

6. 小组讨论:学生分组讨论,分享自己对诗歌的理解和感受。

板书设计:1. 诗歌的朗读和背诵。

2. 诗歌内容和意境的理解。

3. 诗歌的作者和背景介绍。

4. 诗歌中的修辞手法和艺术特色。

5. 诗歌的鉴赏和审美。

作业设计:1. 学生自主选择一首《9古诗三首》进行朗读和背诵,并写下自己的理解和感受。

2. 学生通过查阅资料,了解诗歌的作者和背景,进行诗歌的鉴赏和审美,写下自己的心得体会。

课后反思:1. 教师应关注学生的学习情况,及时给予反馈和指导,帮助学生提高古诗的理解和鉴赏能力。

2. 教师应鼓励学生积极参与课堂讨论,培养学生的表达能力和思维能力。

3. 教师应根据学生的实际情况,适当调整教学内容和教学方法,提高教学效果。

表格版部编版小学三年级语文下册9古诗三首教案教学设计含教学反思

表格版部编版小学三年级语文下册9古诗三首教案教学设计含教学反思教学设计一、教学目标1. 知识目标:通过学习本课,学生能够掌握《古诗三首》的内容和意义,了解古代文化。

2. 能力目标:培养学生的阅读理解能力和表达能力,提高学生的语文素养。

3. 情感目标:培养学生对古代文化的兴趣,激发学生对诗歌的热爱。

二、教学重点和难点1. 教学重点:让学生理解古诗的意义和内涵,培养学生的阅读理解能力。

2. 教学难点:帮助学生理解古代文化背景,提高学生的表达能力。

三、教学准备1. 教材:《小学三年级语文下册》2. 教具:投影仪、课件、黑板、粉笔、课堂练习题、学生练习册。

四、教学过程1. 导入(5分钟)通过展示一幅描绘古代文化的图片,引起学生对古代文化的兴趣,并提问学生对古代文化的了解程度。

2. 学习古诗(15分钟)教师出示《古诗三首》的诗歌内容,并逐句解读,解释诗句的意义和内涵。

帮助学生理解古代文化背景,引导学生体会诗歌的美感。

3. 阅读理解(20分钟)教师出示相关的阅读理解题目,让学生阅读并回答问题。

教师可以适当引导学生分析诗歌的意义和主题,提高学生的阅读理解能力。

4. 学生表演(15分钟)将学生分成小组,每个小组选择一首诗进行表演。

鼓励学生根据诗歌内容和意义,自由发挥,展示他们的创造力和表达能力。

5. 教学反思(5分钟)教师与学生一起回顾本节课的学习内容,总结学生的学习情况,并提出改进意见。

鼓励学生对自己的表演进行评价,提高学生的自我认知能力。

五、教学延伸教师可以组织学生进行小组讨论,让学生分享自己对古代文化的理解和感受,培养学生的合作意识和团队精神。

六、教学评价教师可以通过观察学生的参与情况、听取学生的表演和回答问题的情况,以及学生的练习册完成情况等方式进行评价。

可以给予学生鼓励和肯定,同时提出改进意见,帮助学生进一步提高。

七、板书设计(根据具体诗歌内容设计板书,例如)《古诗三首》1. 《静夜思》2. 《登鹳雀楼》3. 《春晓》八、教学反思本节课通过多种教学手段,如导入、阅读理解、学生表演等,激发学生对古代文化和诗歌的兴趣。

部编版语文三年级下册第9课《古诗三首》精品教案

部编版语文三年级下册第9课《古诗三首》教案一、新课导入1.师述:古诗是我们中华民族灿烂文化宝库中的瑰宝,在我国文学史上占有重要地位。

今天我们就来欣赏其中以描绘美景为主题的三首古诗,看看古人是怎样通过诗歌的形式把观察到的事物写清楚的。

请欣赏:2.〔PPT出示:春天和初夏美景的图片。

〕2.板书课题:1 古诗三首3.〔回忆学法并板书:古诗学法:解题目------知作者-------释词句------懂诗意------品诗味。

〕二、目的引领知识与才能1.会认“鸳、鸯、惠、崇、豚、减”6个生字,会写“融、燕、鸳、鸯、惠、崇、芦、芽、梅、溪、泛、减”12个生字。

2.结合诗句的意思,想象画面,说说三首诗写了怎样的景象。

3.有感情地朗读古诗,背诵古诗。

过程与方法根据注释理解诗意,结合诗意,想象画面,体会作者心情。

情感态度与价值观培养学习古诗的兴趣,感受作者的心情,体会祖国语言文字的韵律美,意境美。

学习重点:结合诗句的意思,想象画面,理解古诗的意思。

学习难点:在比拟欣赏中体会古诗中饱含的“情”。

学法指导:〔供老师参考〕初读诗歌,模拟老师的范读,有感情地朗读诗歌,初步感知诗歌的内容。

再读诗歌,边读边想象画面,说一说前两首诗分别写了春天的哪些景物,后一首诗又写了初夏的哪些景物,这些景物有什么特点,结合自己的认识体会诗人的感情。

最后,在理解的根底上,熟读成诵。

三、字词运用〔PPT出示〕1.自由读诗,读准字音,把诗读通顺。

融〔róng〕燕〔yàn〕鸳〔yuān〕鸯〔yāng〕惠〔huì〕崇〔chóng〕芦〔lú〕芽〔yá〕梅〔méi〕溪〔xī〕泛〔fàn〕减〔jiǎn〕迟日燕子鸳鸯惠崇晚景蒌蒿〔lóu hāo〕河豚〔tún〕泛尽绿阴黄鹂2.检查字音,交流重点字词的理解。

迟日:春季太阳落山渐晚,所以说“迟日”。

泥融:这里指泥土湿软。

9 古诗三首(教案)部编版语文三年级下册

9 古诗三首教材分析本课由三首描写中国传统文化的古诗组成:宋代诗人王安石的《元日》通过对春节放鞭炮、喝屠苏酒、贴春联等传统风俗习惯的描述,表达了辞旧迎新的喜悦心情;《清明》是唐代诗人杜牧写的,诗的前两句写清明时节,路人在蒙蒙春雨中孤身上路的愁闷,后两句通过一问一答,把路人的愁思转化为继续前行的奋斗心态;《九月九日忆山东兄弟》是唐代诗人王维写下的流传千古的思乡佳作,借重阳佳节表达自己对家乡、对亲人的思念之情。

在教学古诗时,首先要让学生回顾学习古诗的一般方法,借助课本注释熟读古诗、初步理解诗意,再结合背景、生活实际深入理解诗意,感受诗人所要表达的情感,从而领略我国古代的经典文化,了解我国的习俗文化,受到传统文化的熏陶。

教学目标1.会认“屠、苏”等6个字,会写“旧、符”等13个字。

2.有感情地朗读古诗,背诵古诗,默写《清明》。

3.感受诗人所要表达的情感,能描述古诗的节日情景,了解祖国传统节日的风俗习惯。

4.自由组成小组,了解我国其他的传统节日和风俗习惯,记录下来。

教学重点理解诗意,会用自己的语言表达诗中所描述的节日情景,感悟古诗表达的情感;了解祖国传统节日的风俗习惯。

教学难点在比较欣赏中了解祖国传统节日的风俗;激发了解和热爱祖国古代文化的兴趣。

课时安排2课时。

教学过程第一课时一、感受欢庆,揭示课题1.回忆春节情景:在咱们祖国,最热闹、最盛大、最富有特色的传统节日,知道是什么节吗?请分享所了解到的过春节的习俗或习惯。

2.引出诗题:春节指的是正月初一这一天,又叫做“元日”(板书)。

“元”是开始的意思,“元日”就是一年的第一天。

今天我们要学的这首古诗的题目就叫作“元日”,请大家一起来读题。

设计意图:以熟悉的“春节”一词引入“元日”这个名词,帮助学生理解诗题,同时通过回忆春节情景的分享环节,为后面用自己的语言表达诗中所描述的节日情景打好铺垫。

二、熟读古诗,解疑释难1.根据提示自读古诗。

(出示自读要求:一读准字音,二读通注释,三读出节奏。

【部编版语文三年级下册】(教案与教学反思)9 古诗三首

9古诗三首[教学目标]1.会认7个生字,会写11个生字。

2.有感情地朗读课文,背诵课文。

默写《清明》。

3.能借助注释了解诗句的意思,描述诗中的节日情景。

[教学重难点]学生能借助注释了解诗文大意,描述诗中的节日情景。

[教学课时]3课时第1课时◆课时目标1.会认2个生字,会写1个生字。

(重点)2.正确、流利、有感情地朗读古诗《元日》,并背诵。

3.能借助注释了解诗句的意思,描述诗中的节日情景。

(难点)一、情境导入,揭示课题1.课件出示关于春节的图片。

提问:我们在什么样的日子会见到这些画面?你们喜欢这个日子吗?2.春节是一年中最热闹、最喜庆的日子,而宋代著名文学家王安石,只用了28个字就把这么热闹的场面写出来了。

今天,我们就一起来学习古诗《元日》。

(板书:元日齐读课题,解释“元”的含义)二、学习《元日》,感受节日情景1.学生根据教师的提示自读古诗。

(出示自读要求:读准字音;读通句子;读准节奏)2.指名读,师生评议,纠正字音。

3.再读,教师指导,划分朗读节奏。

爆竹/声中/一岁除,春风/送暖/入屠苏。

千门/万户/曈曈日,总把/新桃/换旧符。

(1)教师范读。

(2)指名读,读出诗的节奏。

(3)齐读。

边读边想:这首诗描绘了古人过春节的几个画面?(3个画面)4.我们先来看第一个画面:“爆竹声中一岁除”。

(齐声读)(1)你知道为什么要放爆竹吗?(古人燃放爆竹是为了驱除邪魔鬼怪,以求得新年的安宁。

到了宋朝,人们用鞭炮替代了爆竹,但仍蕴含着美好的祝福,他们希望新年大吉大利。

)(2)新年的鞭炮声告诉我们:旧的一年结束了。

从哪个字可以看出来?(除)5.看吧,天上的烟火、亮光,地上的红爆竹,那一刻,怎能不激动呢?(课件出示相关图片)(1)齐读,用快乐、激动的心情朗读。

(2)现在你的眼前出现了一幅怎样的画面?(学生交流)(3)你能用一个四字词语概括这场景吗?(辞旧迎新、万象更新、喜气洋洋)6.生看画面,师描述:放完爆竹送走旧年,在大年初一一大早,全家人迎着暖洋洋的春风,品尝新年的第一口酒!(课件出示:春风送暖入屠苏)(1)再读这句,哪一个字值得我们品味?(暖)说说你的理解。

部编版三年级语文下册第9课《古诗三首》精品教案

9 古诗三首教学导航教学过程第一课时课堂小结教学过程第二课时课堂小结教学过程第三课时课堂小结参考答案第一课时1. (1)元日:农历正月初一,即春节。

(2)爆竹:古人烧竹子时使竹子爆裂发出的响声。

用来驱鬼避邪,后来演变成放鞭炮。

(3)一岁除:一年已尽。

除,逝去。

(4)千门万户:形容门户众多,人口稠密。

(5)曈曈:日出时光亮而温暖的样子。

2.千门万户曈曈日,总把新桃换旧符。

王安石元日3.爆竹声中一岁除,春风送暖入屠苏。

(窝囊)第二课时1. (1)清明:二十四节气之一,在阳历四月五日前后。

(2)纷纷:形容多。

(3)欲断魂:形容伤感极深,好像灵魂要与身体分开一样。

情绪低落,神魂散乱。

(4)借问:请问。

2.清明时节雨纷纷,路上行人欲断魂。

借问酒家何处有?牧童遥指杏花村。

第三课时1.读句子,写古诗。

(1)我独自一个人居住在他乡,每到过节的时候我就更加思念自己家乡的亲人。

独在异乡为异客,每逢佳节倍思亲。

(2)在遥远的地方,想到兄弟们都登上高处,一个个都插上茱萸,单单缺少我一个人。

遥知兄弟登高处,遍插茱萸少一人。

2.把节日和相应的传统饮食连接起来。

端午节(粽子)重阳节(菊花酒)元宵节(元宵)中秋节(月饼)春节(水饺)3.理解古诗,完成练习。

(1)《九月九日忆山东兄弟》是王维写的一首广为传诵的诗篇,深切地表达了诗人对家乡和亲人的思念之情。

(家乡和亲人)(2)本诗中的千古名句是独在异乡为异客,每逢佳节倍思亲表达了游子思乡之情,曾打动多少游子离人之心。

4.以叙述的口气把《九月九日忆山东兄弟》这首诗编成故事,讲给同学听。

诗人王维因为要在长安谋取功名,不得不与自己的故土和亲人告别,作客他乡。

远在外地的他,时常想起家乡的朋友和亲人。

一年一度的重阳节又到了,王维想:家乡的亲人、兄弟们一定在插满茱萸的高山上祝愿我在外乡一帆风顺吧!遗憾的是,我无法与亲人、兄弟们一起度过这美好的时光。

《元日》教学反思《元日》这一课虽然上完了,但还存在很多不足和遗憾,反思和总结如下:1、按着学生的认知水平和认知规律,先让学生找出诗中不理解的字词,再选择学习方法自学,并和同学交流汇报,在理解字词的同时,应及时让学生理解句意,做到字不离词,词不离句,而不应专门把理解句意单设成一个环节,对于古诗的学习,应注意这一点。

部编版三年级下册语文第三单元(9、古诗三首)教案,表格版

4.现在谁能用自己的语言说说题目的意思?从题目中你知道了什么?学生交流。(重阳节这天,诗人很思念自己在家乡的兄弟们。)

学生活动:

同学们用自己喜欢的方式读一读这首诗!要求是把字音读准,诗句读顺。

同学们把课题齐读,想想,题目中的“忆”是什么意思?(想念、思念…)对于我们的诗人王维,同学们又知道多少,谁来说说?(课件出示简介王维:唐代著名诗人、画家,字摩诘。他多才多艺,擅长绘画、书法,精通音乐,宋苏轼称赞他“诗中有画,画中有诗”。他与另一位唐代诗人孟浩然并称“王孟”。)

②语言运用:会认1个字,会写3个字,重点指导书写“异”字,上下结构,上边的部分是巳不是已和己。正确读写“茱萸、佳节”词语。注意“异”字与“导”字区别。

③思维能力:这首诗写了哪个传统节日?写出了什么样的节日情景?

④审美创造:培养学生学习古诗的兴趣,感受作者的心情,了解祖国传统节日的风俗习惯。

思政元素:学生自尊自重,自信自强,尊重他人

③思维能力:这首诗写了哪个传统节日?写出了什么样的节日情景?

④审美创造:培养学生学习古诗的兴趣,感受作者的心情,了解祖国传统节日的风俗习惯。

思政元素:学生自尊自重,自信自强,尊重他人

2.学习重点难点:背诵课文,借助注释理解诗句的意思。培养学生学习古诗的兴趣,感受作者的心情,了解祖国传统节日的风俗习惯。

3.教学准备:PPT

4.学习活动设计:

环节一:诵读导入,重视积累。

教师活动:

今天我们就来学习一首描写春节的诗。

2.你知道“元”有哪些意思吗?知道“元日”是什么意思吗?

3.元日就是新年的第一天,农历正月初一,也就是中华民族传统的节日——春节。

小学三年级下册第9课-古诗三首教案(部编版)

【教学要求】1.让学生认识“屠、苏”等7个字,会写“符、欲”等11个字。

2.使学生能够有感情地朗读古诗,背诵古诗,并且默写《清明》。

3.使学生能够借助注释了解诗句的意思,描述诗中的节日情景。

教学课时:3课时。

【教学目标】1.通过学习让学生认识“屠、苏”2个字,会写“符”字。

2.通过学习使学生能够正确、流利、有感情地朗读课文,并且背诵课文。

3.通过学习使学生能够理解“屠苏”、“曈曈日”等词语的意思,明白古诗的大意。

4.通过学习使学生能够了解诗句所描绘的欢天喜地、热热闹闹的节日景象,感受诗中表达的欢度佳节、辞旧迎新的美好愿望。

教具准备:课件。

【教学步骤】一、走近生活,谈话导入。

教师:同学们,今天,老师带来了几句诗词,请大家读一读,看一看这几句诗词都跟什么节日有关?(出示课件1)课件1:佳节清明桃李天,野田荒冢只生愁。

待到重阳日,还来就菊花。

但愿人长久,千里共婵娟。

小结:同学们,众所周知,清明、重阳、中秋都是我国的传统节日。

今天,我们还要学习一首和传统节日有关的古诗,题目叫“元日”。

教师板书题目,学生一齐朗读题目(板书:元日)教师:“元日”中“元”的意思是开始,第一。

那么“元日”是什么意思呢?(回答:指农历正月初一。

)对,这首诗就是写春节这个传统节日的。

同学们,现在,我们先来了解一下诗人王安石吧!(出示课件2)课件2:王安石(1021—1086),北宋政治家、文学家、思想家。

字“介甫”,号半山,封荆国公,世称“荆公”。

散文雄健峭拔,为“唐宋八大家”之一。

诗歌遒劲清新,词虽不多而风格高峻。

所著《字说》、《钟山日录》等,多已散失,文集今有《王文公集》、《临川先生文集》两种,后人辑有《周官新义》、《诗义钩沉》等。

二、初读感知,学习字词。

1.初读课文,感知诗意。

(1)同学们,请你们先自由朗读这首古诗,用你们平时学会的学习古诗的方法学习交流,朗读的时候,要把字音读准,然后一边朗读一边记下自己读懂了什么,标出读不懂的地方。

- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。

- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。

- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

备课素材【写作背景】《元日》这首诗就是王安石任宰相后不久写的,那时他正在大刀阔斧地进行改革,推行新政。

他觉得自己推行的新政能改变当时积贫积弱的现象,使底层劳动人民能过上幸福的生活,实现千门万户瞳瞳日情景。

所以这首诗并不是单纯地记录宋代的春节民俗,而是表达了他除旧革新的政治理想。

《清明》诗是杜牧做刺使前的早期作品。

唐代安史之乱,使北方经济受到严重破坏。

出现了“荒草千里”、“万室空虚”的萧条荒凉景象。

直到晚唐,长期得不到恢复。

杜牧《清明》诗中的“路上行人欲断魂”,并非由于天阴下雨,正是反映了北方农村这种耕稼缺人的荒芜现象。

同一个时期,杜牧在《并州道中》五律诗:行役我方倦,苦吟谁复闻? 极目无人迹,回头送雁群。

《九月九日忆山东兄弟》这首诗的作者是王维。

15岁那年,王维就离开了家乡,来到京城长安想取得功名,实现个人的理想,写此诗时王维只有17岁,恰逢重阳佳节,作者孤身漂泊于繁华热闹的帝都,倍感孤单,非常思念家乡亲人。

【作者介绍】王安石(1021年12月18日—1086年5月21日),字介甫,号半山,汉族,临川(今江西抚州市临川区)人,北宋著名的思想家、政治家、文学家、改革家。

王安石历任扬州签判、鄞县知县、舒州通判等职,政绩显著。

熙宁二年(1069年),任参知政事,次年拜相,主持变法。

因守旧派反对,熙宁七年(1074年)罢相。

一年后,宋神宗再次起用,旋又罢相,退居江宁。

元祐元年(1086年),保守派得势,新法皆废,郁然病逝于钟山(今江苏南京),赠太傅。

绍圣元年(1094年),获谥“文”,故世称王文公。

王安石执政之所以能敢作敢为,矢志改革,是受自己进步的哲学思想支配,他认为世界万物是由金木水火土五种元素组成,还把“新故相除”看作是自然界发展变化的规律,从而树立了“天变不足畏,祖宗不足法,人言不足恤”的大无畏精神。

这些进步思想在他的文学作品中也闪烁着夺目的光彩。

他的散文以雄健刚劲著称,使他成为“唐宋八大家”之一;其诗词则遒劲清新,豪气纵横。

可惜的是他的著作大部分都已佚失,今存的只有《王临川集》、《临川集拾遗》、《三经新义》残卷及《老子注》若干篇(条)。

杜牧(803年—约852年),字牧之,号樊川居士,汉族,京兆万年(今陕西西安)人。

杜牧是唐代杰出的诗人、散文家,是宰相杜佑之孙,杜从郁之子。

唐文宗大和二年26岁中进士,授弘文馆校书郎。

后赴江西观察使幕,转淮南节度使幕,又入观察使幕,理人国史馆修撰,膳部、比部、司勋员外郎,黄州、池州、睦州刺史等职。

因晚年居长安南樊川别墅,故后世称“杜樊川”,著有《樊川文集》。

杜牧的诗歌以七言绝句著称,内容以咏史抒怀为主,其诗英发俊爽,多切经世之物,在晚唐成就颇高。

杜牧人称“小杜”,以别于杜甫,“大杜”。

与李商隐并称“小李杜”。

王维(701年—761年,一说699年—761年),唐朝河东蒲州(今山西运城)人,祖籍山西祁县,唐朝著名诗人、画家,字摩诘,号摩诘居士。

开元十九年(731年),王维状元及第。

历官右拾遗、监察御史、河西节度使判官。

唐玄宗天宝年间,王维拜吏部郎中、给事中。

安禄山攻陷长安时,王维被迫受伪职。

长安收复后,被责授太子中允。

唐肃宗乾元年间任尚书右丞,故世称“王右丞”。

王维参禅悟理,学庄信道,精通诗、书、画、音乐等,以诗名盛于开元、天宝间,尤长五言,多咏山水田园,与孟浩然合称“王孟”,有“诗佛”之称。

书画特臻其妙,后人推其为南宗山水画之祖。

苏轼评价其:“味摩诘之诗,诗中有画;观摩诘之画,画中有诗。

”存诗400余首,代表诗作有《相思》、《山居秋暝》等。

著作有《王右丞集》、《画学秘诀》。

【与文章相关的资料介绍】关于描写中国传统节日的古诗:1.描写春节的吧:2.元日3.王安石4.爆竹声中一岁除,春风送暖入屠苏,5.千门万户曈曈日,总把新桃换旧符。

6.7.2.描写元宵的:8.元宵9.唐寅10.有灯无月不娱人,有月无灯不算春。

11.春到人间人似玉,灯烧月下月如人。

12.满街珠翠游村女,沸地笙歌赛社神。

13.不展芳尊开口笑,如何消得此良辰。

14.3.描写七夕的:15.七夕16.[五代·后唐] 杨璞17.未会牵牛意若何,须邀织女弄金梭。

18.年年乞与人间巧,不道人间巧已多。

4.描写端午的:端午文秀节分端午自谁言,万古传闻为屈原;堪笑楚江空渺渺,不能洗得直臣冤。

5.描写中秋的:中秋月苏轼暮云收尽溢清寒,银汉无声转玉盘。

此生此夜不长好,明月明年何处看。

【其他资料】“唐宋八大家”,又称唐宋古文八大家,是中国唐代韩愈,柳宗元和宋代苏洵、苏轼、苏辙、王安石、曾巩、欧阳修八位散文家的合称。

其中韩愈、柳宗元是唐代古文运动的领袖,欧阳修、三苏等四人是宋代古文运动的核心人物,王安石、曾巩是临川文学的代表人物。

韩愈是“古文运动”的倡导者,他们先后掀起的古文革新浪潮,使诗文发展的陈旧面貌焕然一新。

“小李杜”指晚唐诗人李商隐和杜牧。

“小李杜”之于晚唐诗坛的作用,我们总是不禁要拿来与大“李杜”在盛唐的作用相类比,如果说李白、杜甫共同创造了盛唐诗歌的一个几乎无可企及的巅峰,那么李商隐和杜牧则在晚唐业已没落的诗风中添上瑰丽的一页。

“诗佛”是指王维,字摩诘,河东人。

工书画。

名和字均取自于《维摩诘经》中的维摩诘居士,维摩诘是佛门弟子。

王维多才多艺,工诗善画,兼通音乐,书法也有很深的造诣。

苏轼评论他的诗画说:“味摩诘之诗,诗中有画;观摩诘之画,画中有诗。

”他21岁中进士,得到张九龄提拔,官至监察御史。

张九龄罢相,他便过着半官半隐的生活。

课后作业基础积累大巩固一、给下列字选择正确的读音,用“”标出。

兄(xiōnɡ xōnɡ) 魂(hún húi) 屠(fú tú)苏(shū sū) 异(yìì) 欲(yù yǜ)二、结合诗句,选择加点字的正确解释。

1.千门万户曈曈..日,只把新桃换旧符。

()A.太阳落山时B. 天刚亮时C.傍晚时分2.每逢佳节倍.思亲。

()A.加倍B. 一倍阅读能力大提升三、把下列诗句和相关的诗意连一连。

路上行人欲断魂清明节这天细雨纷纷牧童要遥杏花村向人询问酒家哪里有清明时节雨纷纷路上远行的人好像断魂一样迷乱凄凉。

借问酒家何处有牧童远远地指了指杏花村。

思维创新大拓展四、请你选择一个传统节日,写一段话。

参考答案一、兄(xiōnɡ) 魂(hún) 屠(tú) 苏(sū) 异(yì) 欲(yù)二、1.B2.A三、路上行人欲断魂清明节这天细雨纷纷牧童要遥杏花村向人询问酒家哪里有清明时节雨纷纷路上远行的人好像断魂一样迷乱凄凉。

借问酒家何处有牧童远远地指了指杏花村。

四、我喜欢春节。

春节是我国著名的传统节日,从腊月二十三起,人们就开始准备过年了。

在这段时间里,家家户户要大扫除,买年货,贴窗花,挂年画,写春联,蒸年糕.......人们做好各种好吃的,准备辞旧迎新。

第三单元【单元导教】本单元以“中华优秀传统文化”为主题编排了四篇课文,从传统节日、古代发明、古建筑、古代名画四个角度展现了中华优秀传统文化的魅力。

学习本单元课文,要引导学生了解祖国传统文化,体会中国传统文化的博大精深,激发学生对中华传统文化的热爱之情。

本单元的语文要素是“了解课文是怎么围绕一个意思把一段话写清楚的”,这也是本单元的训练重点。

知道围绕一个意思写清楚一段话的具体方法,不仅能促进学生深入理解文本内容,而且也为学生进行“围绕一个意思把一段话写清楚”的习作实践提供方法上的指导。

【单元教学目标】字词句:1.认识课文中的36个生字,读准7个多音字。

会写35个字,会写30个词语。

2.能分享日常生活中自主识字的途经及成果,认识语文园地“识字加油站”中的7个生字。

3.了解积累“文房四宝”等中华优秀文化的四字词语。

阅读: 1.能正确、流利、有感情地朗读课文。

2.能背诵、默写指定的古诗。

抄写指定的课文段落。

3.能根据要求提取段落中的重要信息,并对有关的现象或成因作出解释。

口头表达:1.能说出课文相关段落是怎样围绕一个意思写清楚的。

2.能按活动的步骤,介绍某一手工活动的过程。

3.能对他人的展示活动作出评价,提出改进建议。

书面表达:1.能说出先总说再分说相关句子的特点,并模仿着写一写。

2.能用给定的词语向别人介绍赵州桥。

3.能用不同方式收集介绍我国传统节日的资料,并记录这些节日的相关习俗。

4.能就自己感兴趣的一个传统节日写一篇习作,写清楚过节的过程。

9 古诗三首【课前解析】《古诗三首》描述了三个传统节日中人们过节时的情景,通过对古诗的学习,使学生掌握借助注释和图画理解古诗的方法,了解不同节日的风俗习惯,感受中华优秀文化的传承和魅力,使学生受到爱国主义教育,激发学生热爱祖国传统文化的情感。

关注诗句的理解:读懂诗句是学习古诗的基础,是了解节日风俗习惯,感受节日气氛的前提。

在这一课中,“除”“屠苏”“新桃换旧符”“曈曈日”“异”“倍”等词语较为生僻,可结合注释、演变过程和象征意义进行诗句的理解;古诗言简意赅,常常存在省略内容的情况,在后两首古诗中,是谁在借问酒家何处有?是谁独在异乡为异客?兄弟们遍插茱萸时又少了谁?当时他们想了些什么,说了些什么,可以让学生结合图画或写作背景,设身处地发挥想象进行诗句理解。

关注节日和习俗:三首诗中不同的节日有着不同的风俗习惯,《元日》描写了春节有换桃符、放爆竹、喝屠苏酒除旧迎新的风俗习惯,让我们感受到了春节热闹、喜庆的氛围。

《清明》描写了清明节人们上坟祭扫时的愁苦情绪和对已故亲人的思念之情。

《九月九日忆山东兄弟》这首七言绝句,写出了人们在重阳节这一天登高、插戴茱萸的习俗,同时也表达了作者一人客居他乡的思乡怀亲之情。

关注生字:本课需要书写的生字八个左右结构,三个上下结构,可以根据字的结构进行归类学习,从整体上把握书写规律。

其中“魂、借、酒、何、独、佳”为左窄右宽的字,“欲、牧”为左右同宽的字。

在教学“牧”字时,引导学生观察“牛”作偏旁时,第二个横要变成提,且“牛”作偏旁时的笔顺与“牛”字不同。

【教学目标】1.认识“屠、苏”等7个生字,会写“符、欲”等11个字。

2.有感情地朗读课文。

背诵课文。

默写《清明》。

3.能借助注释了解诗句的意思,描述诗中的节日情景。

【教学重点】1.能借助注释了解诗句的意思,描述诗中的节日情景。

2.将课文学习与综合性学习结合起来,激发学生学习课文的积极性。

【课前准备】【课时安排】2课时第一课时【课时目标】1. 会认读三首古诗中的“屠、苏”等7个生字。

2. 能正确、有节奏地朗读《元日》。

背诵《元日》。

3.能借助注释了解诗句的意思,描述诗中的元日情景。

了解祖国传统节日的风俗习惯,感受作者的心情。

【教学过程】一、谈话导入,引出课题1.我们中华民族已经有五千年的历史了,在这灿若星河的历史长卷中,中华传统文化更是熠熠生辉。