中国现代文学:30年代新诗

30年代诗歌

(二)现代派发展和消亡的简史

▪ 1.诞生

▪ “现代派”的诞生以1932年5月《现代》创刊为标志,—— 一年之后便因其风格相近,被时人称为“现代派”。《现代》 主编施蛰存函致戴望舒曰:“有一个南京的刊物说你以《现 代》为大本营,提倡象征诗,现在所有大杂志,其中的诗大 都是你的徒党”。“徐志摩而后,你是有希望成为中国大诗 人的。”据此,可以说从1932年5月至1933年初是现代派的 诞生期。

《老马》

总得叫大车装个够, 它横竖不说一句话, 背上的压力往肉里扣, 它把头沉重的垂下!

这刻不知道下刻的命, 它有泪只往心里咽, 眼里飘来一道鞭影, 它抬起头望望前面。

1932.4

▪ 第一节写老马不胜重轭;第二节写精神上 的重荷。

▪ 是诗人自我人格的象征,诗人心境的自况。

▪ 是中国农民的象征,中华民族的象征。

《新月诗选》序中宣称:“主张本质的醇正,技巧的 周密和格律的谨严”“我们也始终忠实于自己,诚实表现 自己渺小的一掬情感,不做夸大的梦”“我们写诗,只为 我们喜爱写”,只“因为有着不可忍受的激动,灵感的跳 跃挑拨我们的心,原不计较紧要的原素”要 求“准确适当”地表达感情,做到“忠实于自 己”。

2.发展

▪ 1933年至1935年为现代派的发展期。其标志有二,一是形 成了一支蔚为壮观的创作队伍,二是有了自己突出而醒目的 风格特征。除了《现代》杂志,当时在全国较有影响的刊物 还有:北平的《水星》月刊,上海脉望出版社的《现代诗风》 双月刊,上海文艺社的《星火》月刊等,以这些刊物为基地, 团结了一大批诗人。

时代,反映现实,在鼓舞人民起来投入反帝反封建 的斗争中,发挥了积极的战斗作用。

▪ 蒲风大力提倡现实主义和诗歌大众化,丰富 了中国新诗理论宝库;他创作的一大批反映 现实生活、 充满时代精神、富有民族风格的

中国现代文学史复习归纳-30年代新诗

三十年代新诗表现出两个明显不同的发展方向:一是关注现实。

二是表现诗人内心世界的情感。

一、关注现实。

三十年代关注社会现实的诗人主要有这样几部分:1.左翼诗人。

进步的或左翼的诗歌在社会政治的重压下曲折成长和发展,是30年代新诗的重要现象。

他们主要是左联的殷夫,左联发起的中国诗歌会。

中国诗歌会:(1)1932年9月,由左联诗歌组发起成立于上海,发起人有:蒲风、穆木天、杨骚、任钧等。

(2)1932年2月创办《新诗歌》旬刊(后改为半月刊、月刊)。

(3)该会在北平、广州、青岛、天津、湖州等地成立分会,会员有200人之众。

(4)1937年4月,为适应抗战需要,中国诗人协会成立,中国诗歌会中的诗人大多参加这一组织,中国诗歌会解散。

(5)中国诗歌会影响较大的诗人主要有:蒲风、穆木天、任钧、杨骚、王亚平等。

2.与中国诗歌会同时出现的诗人:主要是艾青、田间、臧克家。

艾青:早期诗集:《大堰河》影响巨大。

田间:受马雅夫斯基影响,出版诗集有:《未明集》、《中国牧歌》、叙事长诗:《中国农村的故事》臧克家:1932年开始在《新月》月刊上发表新诗,出版诗集有:《烙印》(1933)、《罪恶的黑手》(1934)、《自己的写照》(1934)、《运河》(1934)等。

其诗富有乡土气息,被称为“泥土诗人”。

二、表现诗人内心世界的情感。

与现实主义诗歌形成对照的是,一批诗人执着表现自己内心世界的情感,并追求诗歌艺术的美。

这主要由两大部分诗人构成:一是新月后期诗人群;二是现代派诗人群。

1.新月后期诗人群:1931年1月,徐志摩主编的《诗刊》在上海创刊,标志着新月派诗人进入后期发展阶段。

其诗人主要有:孙大雨、叶公超、梁宗岱、卞之琳、陈梦家、邵洵美、林徽音等。

关于新月社、新月诗派、《新月》杂志、新月社:1923年成立于北京,成员有:胡适、陈源、徐志摩、闻一多、梁实秋等,主要是英美留学生。

成立之初两年内没有专门刊物,主要以《现代评论》、《晨报》副刊等为活动园地。

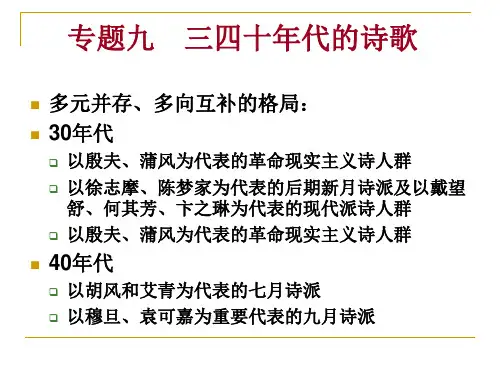

专题九-三四十年代的诗歌

乞丐

在北方 乞丐徘徊在黄河的两岸 徘徊在铁道的两旁 在北方 乞丐用最使人厌烦的声音 呐喊着痛苦 说他们来自灾区 来自战地 饥饿是可怕的 它使年老的失去仁慈 年幼的学会憎恨 在北方 乞丐用固执的眼 凝视着你 看你在吃任何食物 和你用指甲剔牙齿的样子 在北方 乞丐伸着永不缩回的手 乌黑的手 要求施舍一个铜子 向任何人 甚至那掏不出一个铜子的兵士

这首诗创造了一种富于浓重的象征色彩的抒 情意境。在这里,诗人把当时的黑暗而沉闷 的社会现实暗喻为悠长而寂寥的“雨巷”, 那里没有声音,没有欢乐,没有阳光。而抒 情主人公,也可以理解为诗人自己,就是在 这样的雨巷中彷徨的孤独者。把“雨巷”

理解为当时的黑暗社会现实,把“丁 香姑娘”理解为理想,联系《雨巷》 创作的时间,对诗的这种理解应该说 是有依据的。

特点:

①描摹重大题材,揭示富有时代特色的政治或 社会主题。 ②直抒胸臆,直接描摹,不尚意象。 ③语言通俗,体式自由。

臧克家(1905—2004),山东诸城人

①在诗作中为苦闷、彷徨中的中国青年提供了与“新 月派”、现代派,以及中国诗歌会诗人都不同的 人生态度。

②描写了农民形象和乡村景色,为新诗反映农村生活 开拓了新的天地。

创作主张

(1)“捉住现实”:即诗歌要适应时代的要求,

以现实主义的方法创作表达反帝反封建思想的 作品; (2)“大众歌调”:即提倡诗歌大众化,要求 诗的表现形式应大众化、民族化,使诗普及到 群众中去。

主要内容:

①写农民的苦难与反抗斗争。(蒲风:《茫茫

夜》、《六月流火》; 王亚平:《农村的夏 天》、《十二月的风》; ②写反帝抗日 。(穆木天:《守堤者》、《流 亡者之歌》等)

《雨巷》的艺术特色:

1、运用象征主义的方法,创造象征性的意象。诗中那

现代文学(一)复习总结资料

现代文学复习(一)第七章30年代文学思潮1、朱光潜的美学、文艺学思想以人文主义为核心,结合现代心理学,将现代人文主义心理学与美学思想运用于文学研究。

《给青年的十二封信》《文艺心理学》比较系统地表述了这些美学思想,在当时文学青年中影响较大。

2、无产阶级革命文学的基本理论主张是由后期创造社和太阳社成员首先提出的。

3、“左联”:(1)时间地点:1930年3月2日,中国左翼作家联盟成立大会在上海霞飞路召开。

(2)发起人:鲁迅、冯雪峰、柔石、沈端先、冯乃超、李初梨、彭康、蒋光慈、田汉、阳翰笙等40余人(3)理论和行动纲领:艺术反封建阶级、反资产阶级,援助并从事无产阶级艺术的产生。

(4)主要文学活动:①创办刊物。

成立前的《创造月刊》《文化批判》,成立后的《拓荒者》、《萌芽》月刊等。

②马克思主义文艺理论的译介和社会主义现实主义的提倡。

③加强了与国际无产阶级文学运动的联系。

④推进文艺大众化运动。

⑤文学思想中体现为对无产阶级现实主义、社会主义现实主义创作方法的提倡。

4、30年代重大的文学论争:(1)1928年革命文学派对鲁迅、茅盾等五四作家的批判。

(3)关于“文学基于普遍人性”的论争。

批判对象是新月派及其所宣传的人性论。

(3)关于“文艺自由”的论辩。

论争发生在胡秋原、苏汶(杜衡)和左翼作家之间。

论争的焦点是文艺与政治的关系,胡秋原一方强调艺术独立性。

第八章30年代小说(一)1、30年代小说的成熟与繁荣的重要标志:(1)小说题材空间的拓展;(2)长篇小说的成熟;(3)小说流派的涌现。

(普罗小说、左联青年作家群、社会剖析小说等)2、普罗小说:(1)成员:(主要为太阳社成员)蒋光慈、洪灵菲、楼建南、戴平万,以及后期创造社成员郭沫若、郑伯奇、华汉(阳翰笙)等。

(2)创作题材:一类是描写现实革命斗争的题材,着力表现无产阶级与其他劳苦大众生活的痛苦不幸和走向革命的必然历程;另一类是反应大革命前后青年知识分子的思想、人生道路,形成“革命+恋爱”的主题模式。

钱理群《中国现代文学三十年》笔记和考研真题详解(新诗(二))【圣才出品】

第16章新诗(二)16.1 复习笔记一、中国诗歌会诗人群的创作1.中国诗歌会(1)中国诗歌会的成立中国诗歌会于1932年9月在上海成立,其代表刊物有《新诗歌》旬刊等,发起人有穆木天、蒲风、杨骚、任钧(卢森堡)等人。

他们提出要“捉住现实”,要求诗人站在“无产阶级的意识形态”立场上去把握与反映现实,要求“诗与诗人的大众化”。

(2)中国诗歌会的创作特点①及时、迅速地反映时代重大事件,表现工农大众及其斗争,强调诗歌对实际革命运动的直接鼓动作用。

②强调“诗的意识形态化”,大大加强了诗的理性化色彩与主观性;同时强调“自我”在“集体”、“小我”在“大我”中的融合。

③在艺术表现上,大都采取直接描摹现实的方式;在诗歌形式上,提出了“歌谣化”的主张,还做了创造诗歌形式的各种试验,运用了如大众合唱诗、诗剧等多种形式,试图使诗成为“群体听觉艺术”。

(3)代表作家作品蒲风的《我迎着狂风和暴雨》《钢铁的海岸线》《茫茫夜》《六月流火》;杨骚的《乡曲》;殷夫的《孩儿塔》;田间的《中国农村的故事》;王亚平的《十二月的风》;穆木天的《在喀林巴岭上》《守堤者》等。

(4)中国诗歌会的不足①中国诗歌会的创作,扩大了新诗的表现领域,但把诗歌作用归结为直接的宣传与鼓动,容易忽视诗歌本身的艺术特质;②艺术上比较粗糙;③把反映现实生活重大题材推于极端,导致了诗歌的单一化。

2.臧克家(1)臧克家在他的诗中提出了“坚忍主义”,即严肃地正对现实生活中的险恶苦难,沉着而有锋棱地去迎接磨难。

这显示了臧克家在精神上与中国农民的深刻联系,并由此称其为“泥土诗人”。

其代表作有《烙印》《罪恶的黑手》等。

(2)臧克家往往将感情、倾向性凝聚隐藏在诗的形象里,讲究诗的形式的凝练、整齐,以及诗的节奏、韵律,从中可以更清楚地看到中国传统诗歌(特别是“苦吟”派)的影响。

二、后期新月派的创作1.后期新月派的形成后期新月派是前期新月派的继续与发展。

它以1928年创刊的《新月》月刊新诗栏及1931年创刊的《诗刊》季刊为主要阵地;基本成员包括前期的徐志摩、饶孟侃以及陈梦家、方玮德等为基干的南京青年诗人群。

钱理群《中国现代文学三十年》 章节题库 (新诗(一))【圣才出品】

第6章新诗(一)一、填空题1.胡适在________杂志上发表白话新诗标志着白话新诗的兴起。

(四川大学2013年研)【答案】《新青年》【解析】1917年2月,胡适在《新青年》2卷6号发表的白话诗词8首,是中国新诗运动中出现的第一批白话新诗。

第一本用白话写的诗集则是胡适的《尝试集》。

2.中国现代文学中第一部诗集是________。

(北京大学2010年研)【答案】《尝试集》【解析】胡适的《尝试集》是新文学运动期间第一篇以白话写成在新青年杂志上发表的诗集。

1920年出版,共三编。

第一编大多是脱胎于旧诗词的作品,第二、三编在运用自由诗体和音韵节奏的改革等方面作了尝试,是现代文学史上的第一部白话诗集。

作品或诅咒封建军阀的黑暗统治和旧礼教的虚伪,或表现个性解放和积极进取精神,或歌颂劳工神圣。

3.________提出了新诗的“三美”(音乐美、绘画美、建筑美)原则,并在创作中身体力行。

(中山大学2012年研)【答案】闻一多【解析】为了创立“中国式”的新诗,闻一多提出了“新诗格律化”的主张,鼓吹诗的“三美”,即“音乐美,绘画美,建筑美”。

闻一多同时还强调“格律是艺术必须的条件,实在艺术自身便是格律”。

4.初期象征诗派,________的《谭诗——寄沫若的一封信》。

(南开大学2010年研)【答案】穆木天【解析】穆木天是早期象征派诗人,他在1926年发表的《谭诗——寄沫若的一封信》中提出“纯诗”的概念,他坚持“诗与散文的纯粹的分界”,要求创作“纯粹的诗歌”。

5.诗人李金发在国内出版的三部诗集《微雨》、________与________受到了法国象征派先驱波德莱尔德影响,革新了新诗写作的观念与技巧。

四十年代初,________的问世,标志着冯至新诗创作在思想上、艺术上的全面成熟。

(中山大学2010年研)【答案】《为幸福而歌》;《食客与凶年》;《十四行集》【解析】李金发在1925~1927年间,连续出版了《微雨》、《为幸福而歌》、《食客与凶年》等三部诗集,在中国新诗坛上率先把法国象征诗派的手法介绍过来,并以具有鲜明特色的创作引起了文坛的注目,被称为“诗怪”。

现代文学第15章艾青与30年代诗歌

九叶诗派

九叶诗派是40年代中后期形成的一个追求现实主义与现代 主义相结合的诗歌流派。以《诗创造》(1947年7月创 刊)、《中国新诗》(1948年6月创刊)等刊物为主要阵 地,聚集了一群“自觉的现代主义者”,主要有辛笛、陈 敬容、杜运燮、杭约赫(曹辛之)、郑敏、唐祈、唐湜、 袁可嘉、穆旦九人。1948年11月,《诗创造》、《中国 新诗》被国民党查封,九叶诗派活动告结束。过去称为现 代诗派或新现代诗派(后期现代诗派)。1981年江苏人民 出版社出版了40年代九人诗集选《九叶集》,后文学史上 才有九叶诗派之称。

的爱与希望。

第2节 艾青(1910-1996)

3.

《向太阳》等抗战诗歌主要内容:

长诗《向太阳》(1938)与《火把》中。

第四,是歌颂了中国士兵的大无畏的精神。

第五,是对于光明的追求,这集中地表现在两首不朽的

4.《布谷鸟》等诗作:组诗《布谷鸟》和收在《欢 呼集》中的五首,主要内容是表现胜利的欢乐和 对新时代的礼赞。

3.戴望舒诗作的艺术特色:

戴望舒是30年代现代诗派的代表诗人,他的诗从构成方式到诗 体的创制,都明显有借鉴法国后期象征诗派艺术的痕迹;同时, 他又有中国古典诗词的良好修养,广泛地吸收了各种艺术技巧, 形成自己独特的艺术风格。

第4节 戴望舒(1905-1950)

3.戴望舒诗作的艺术特色:

第一,戴望舒的诗歌追求意境营造,呈现出一种

第3节 艾青(1910-1996)

第2节 艾青(1910-1996)

1. 生平与创作简介:

艾青的创作历程,大致上可以用抗日战争来划分。第一

阶段自1932年至抗战爆发,通称《大堰河》时期;抗日 战争的《向太阳》时期是艾青整个创作生活中的高潮阶 段;而从抗战胜利到全国解放,则为欢呼胜利的《布谷 鸟》时期 。

《现代文学三十年》复习提纲新诗

新诗第一个十年一、新诗的诞生——“五四”新诗运动1.梁启超:由“新意境”“新语句”与“古风格”,到把“诗界革命”的目标改为“以旧风格含新意境”“虽间杂一二新名词,亦不为病”,却拒绝引入“新语句”,对传统格律与语法进行任何变,这样,晚清的“诗界革命”就始终限制在传统诗歌的范围内。

2.黄遵宪作出了最大努力:做过转向古风、乐府,“用古文家伸缩离合之法以入诗”等多种实验,而向“散文化”方向的努力,则又显示了背离占主流地位的“唐诗”传统,向“宋诗”靠拢的倾向。

这也构成了“诗界革命”的一个极限:晚清诗界最终止步于宋诗派的摹仿风气中。

3.胡适提出“作诗如作文”的主张:一是打破诗的格律,换以“自然的音节”(“顺着诗意的自然曲折,自然轻重,自然高下”);二是以白话写诗,不仅以白话词语代替文言,而且以白话(口语)的语法结构代替文言语法,并吸收国外的新语法,也即实行语言形式与思维方式两个方面的散文化。

这实际上就是对发展得过分成熟、人们业已习惯、但已脱离了现代中国人的思维、语言的中国传统诗歌语言与形式的一次有组织的反叛,从而为新的诗歌语言与形式的创造开辟道路。

4.胡适还提出了“诗的经验主人”,其核心就是他所说的“言之有物”,也即“有我”与“有人”。

“有我”就是要表现著作人的性情见解,“有人”就是要与一般的人发生交涉”。

前者突出了写作者(知识分子)主体的性情与见解,后者强调了与“一般的人”即平民百姓的沟通与交流,这正是“五四”时期的文化(文学)启蒙主义在诗歌观念上的反映。

这种诗歌观重视的是“精神、观念”的“表达”,所谓“有什么题目做什么诗;诗该怎么做就怎么做”的要求,诗的口语化、明白易懂的要求,自是“题”中应有之义。

这就是说,五四”新诗运动的“散文化”与“平民化”的目标,两者之间,是存在着深刻的内在联系的。

二、“尝试”中的新诗——早期白话诗1. 1922 年,叶绍钧、刘延陵、朱自清等以“中国新诗社”名义创办第一个新诗刊物《诗》月刊。

30年代新诗 (1)

1909-1931

政治抒情诗: 热情饱满、富有鼓动力。 《血字》诗共七首,其 中《别了,哥哥》最著 名。

别了,哥哥

——算作是向一个‘阶级’的告别词吧 别了,我最亲爱的哥哥 二十年来手足的爱和怜,

你的来函促成了我的决心

恨的是不能握一握最后的手

二十年来的保护和抚养,

请在最后的一滴泪水里, 收回吧,作为恶梦一场。

蒲风 积极实践中国诗歌会的 创作主张。诗集《茫茫 夜》,长篇叙事诗《六 月流火》。作品思想健 康,诗风刚健朴实,语 言通俗,感情充沛。

蒲风和谢培珍伉俪

咆哮

旋风吹过高山,原野,沟壑, 潜进村落, 在平原,田野,森林上 疾驰,奔走。 稻草上显现出那急速的浪 波, 森林里独有那号号然的战 歌。 昔日是那卑贱的一群, 终日低头曲背为人作嫁衣 裳, 今天,他们都有新的觉醒: ——他们相信自己的伟大 力量! 他们的力量足把世界推翻, 只有他们才能创造自己的 幸福乡。 闪闪的刀,尖尖的戈, 各种耀目的利器, ×帜(注:日军太阳旗的 意思)浴在日光里

无数万的褴褛群在跃动。 一切都是蓬勃,蓬勃生气, 他们每一个 都像长城的任何一块砖, 他们一个一个的 就连成一座铁的长城, 他们要用自己的力量 来维护他们自己的土地。

敌人的飞机,炮弹在头上飞, 但敌人终究不能 占领他们的土地一分一厘 这里,每一亩土地都会咆 哮, 足使敌人丧胆; 这里,每一座森林都会唱 出战歌, 顿增他们杀敌的勇敢。

洋 车 夫

一片风啸湍激在林梢, 雨从他鼻尖上大起来了, 车上一盏可怜的小灯, 照不破四周的黑影。

他的心是个古怪的谜, 这样的风雨全不在意, 呆着像一只水淋鸡, 夜深了,还等什么呢?

《老马》

总得叫大车装个够, 它横竖不说一句话, 背上的压力往肉里扣, 它把头沉重地垂下!

朱栋霖版中国现代文学教学大纲

中国现代文学教学大纲(朱栋霖版)配合扬州大学中文系2013-2014年第二学期教学上编(1917-1949)第八章30 年代小说(一)1、30年代小说繁荣的原因。

2、30 年代中、长篇小说的代表作品。

30 年代小说的基本流派概况。

3、萧红、沙汀、艾芜、吴组缃、李佶人小说创作简况。

4、丁玲小说创作概况。

以《莎菲女士的日记》为代表的20年代丁玲小说创作。

丁玲在延安时期的小说创作及代表作品《我在霞村的时候》《在医院中》。

5、新感觉派的代表作家刘呐欧、穆时英、叶灵凤的创作概况。

施蛰存的代表小说《将军底头》《梅雨之夕》《石秀》中表现出的精神分析特色。

新感觉派小说的总体特色。

第九章30年代小说(二)1、茅盾在五四时期的理论倡导及文学主张。

茅盾与《小说月报》。

茅盾的中、短篇小说创作概况及代表作品农村三部曲和《林家铺子》。

2、《子夜》在中国现代文学史长篇小说创作上的地位。

《子夜》写作的背景及“主题先行”的问题。

茅盾长篇小说创作的意义。

3、吴荪甫、赵伯韬等人物形象分析。

4、《子夜》的“网状结构”及艺术特色。

第十章30 年代小说(三)1、老舍小说创作的分期及长、中及短篇小说代表作品。

老舍小说中“幽默”风格的演化。

老舍小说表现的国民性思考主题。

2、《骆驼祥子》在老舍小说创作中的地位。

祥子与虎妞的人物形象分析及悲剧原因。

《骆驼祥子》地域风格的表现及开创意义。

第十一章30年代小说(四)1、五四运动对巴金的影响。

巴金小说创作概况及代表作品简述。

2、巴金小说对“家”的主题的关注。

3、《激流三部曲》的内容及表现出的反封建思想。

《激流三部曲》众多人物塑造的成功。

《家》中觉慧人物形象分析,觉新身上表现的复杂性。

4、《激流三部曲》的艺术成就及对中国现代长篇小说发展的贡献。

第十二章30年代小说(五)1、“京派”“海派”概念及相互间的论争。

2、沈从文湘西背景对其小说创作的意义。

3、沈从文小说的两类题材:城市与知识阶级,乡村与抹布阶级,两类题材中的代表作品。

- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。

- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。

- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

臧克家

总得叫大车装个够,

它横竖不说一句话,

《

老 背上的压力往肉里扣,

马 》

它把头沉重的垂下!

—

臧 克

这刻不知下眼里飘来一道鞭影,

它抬起头望望前面。

三、后期新月诗派的诗歌创作

后期新月诗派是以1928年创刊的《新 月》月刊新诗栏及1931年创刊的《诗 刊》季刊为主要阵地,形成的以徐志 摩为核心的诗人群。

田间 (1916-1985),原名童天鉴,

安徽省无为市开城镇羊山人,著

名诗人。田间的诗形式多样,信

天游、新格律体、自由体都有尝

试。在新诗的民族化、大众化方

面,他作过一些探索,以平朴的

描述和激昂的呼唤形成了明快质

朴的风格。其诗作《假使我们不

去打仗》传遍全国,被闻一多称

田间

为"擂鼓诗人"、"时代的鼓手"。

中国现代文学史

30年代新诗

第十二章 30年代新诗

教学内容: 第一节 概述

第二节 重点的分析戴望舒、卞之琳的诗作 及特点。

教学目的:

使同学们了解30年代有不同倾向的几大诗歌 流派及代表作家的创作。

重点掌握中国诗歌会、汉园三诗人、后期新

教学重点: 月诗派的理论。“现代诗派”的诗及对戴望

舒、卞之琳诗的分析。

“汉园三诗人”:

何其芳、卞之琳、李广田三人 1936年出版了三人诗作合集 《汉园集》,内收何其芳的 《燕泥集》、李广田的《行云 集》与卞之琳的《数行集》。 诗作注重将东、西方诗学融合, 文学史上将他们称为“汉园三 诗人”。

第二节 戴望舒 卞之琳

一、戴望舒的诗歌创作

(一)戴望舒(1905—1950)简介: 原名朝寀,又名梦鸥,浙江杭州人。 是30年代“现代派”诗歌的代表诗人, 被称为现代诗派“诗坛的首领”。他 的《我的记忆》这首诗成为现代派诗 的起点。因《雨巷》而被称为“雨巷 诗人”。

主要作品有:诗集《我的记忆》(1929年)、 《望舒草》(1933年)、《灾难的岁月》(1937 年)、《望舒诗稿》(1937年)。名篇有《雨 巷》、《乐园鸟》、《狱中题壁》、《我用残损

的手掌》、《心愿》、《等待》等。

(二)戴望舒的诗歌成就:

①以 “现代情绪(诗情)”来反映现代生活,表现现代 人的精神苦闷 。现代派诗人是都市中的流浪汉;作为生 存于都市与乡土、传统与现代夹缝中的边缘人。诗人在现 代大都市中找不到自己的位置,于是诗人自化为“乐园 鸟”:“飞着,飞着,春,夏,秋,冬,/昼,夜,没有 休止,/华羽的乐园鸟,/这是幸福的云游呢,/还是永 恒的苦役?”,并且问道:“假设你是从乐园里来的/可 以对我们说吗,/华羽的乐园鸟,/自从亚当、夏娃被逐 后,/那天上的花园已荒芜到怎样了?”(《乐园鸟》)。

必读书目 及作品:

徐志摩的《再别康桥》、臧克家的《老马》 《春鸟》、戴望舒《雨巷》、卞之琳的《断 章》,《中国现代诗导读》(北京大学出版社 1990年版),孙玉石《中国现代诗歌艺术》 (人民文学出版社1992年版)

第一节 30年代新诗概述

一、中国诗歌会的成立及其诗歌创作的特点

(一)中国诗歌会成立:1932年9月左联领导下的中国诗 歌会(又叫“新诗歌派”)成立于上海,发起人有蒲风、 穆木天、杨骚、森堡(任钧)、王亚平、柳倩等,1933年2 月创办《新诗歌》旬刊(后改半月刊、月刊)。1937年4月 中国诗人协会成立,中国诗歌会同仁大多参加这一组织, 诗歌会遂告解体。中国诗歌会受左翼文艺运动影响,注重 诗歌的现实性和大众化。他们的共同创作纲领是:“捉住 现实”,“大众歌调”。中国诗歌会的诗学主张,反映了 时代和人民的要求,但过分强调语言通俗和描述生活,造 成了不少诗作的苍白浅露。

后期新月诗派的艺术追求:

①重新探索“本质纯正”的自由体诗。新月诗派在诗歌形 式上经历了自由——整齐(格律)——自由的发展过程。

②后期新月派坚持的仍是超功利的、自我表现的、贵族化 的“纯诗”的立场。但后期新月诗派的诗歌创作里却普遍 流露出幻灭的空虚感,迷茫的感伤绪。

③后期新月派的诗人对“十四行诗体”的转借与创造。

(二)中国诗歌会的创作有以下特点:

①及时、迅速地反映时代重大事件,表现工农大众及其斗 争,强调诗歌对实际革命运动的直接鼓动作用,追求理想 主义和英雄主义色彩和刚健壮阔的力之美。

②中国诗歌会强调“诗的意识形态化”,表现集体的“大我”。

殷夫(1909—1931),有诗集《孩儿塔》、《伏 尔加的黑浪》等。鲁迅称其诗“是对于前驱 者爱的大纛[dào],也是对于摧残者的憎的丰 碑。” 如《我们》:“我们的意志如烟囱般 高挺,/我们的团结如皮带般坚韧,/我们 转动着地球,/我们抚育着人类的运命!/ 我们是流着汗血的,/却唱着高歌的一群。” “我们是谁?/我们是十二万五千万的工人农 民!”

四、“现代派”的诗歌

“现代派”与20世纪初欧洲的现代派含义不同, 它得名于由施蛰存、戴望舒、杜衡等人创办于 1932年5月的 《现代》杂志,包括“新感觉派” 和现代派诗歌。在诗歌方面,《现代》大力提倡 写纯粹的“诗”,写“现代”的诗。其诗歌主张 逐渐被理解和接受之后,涌现出了一批有才华的 诗人:戴望舒、何其芳、卞之琳、林庚等,从此, 便有了“现代派”诗歌的称谓。

②在对诗歌艺术形式的追求上,戴望舒重又举起了“诗 的散文化”的旗帜。但他注重诗的内在 “韵律”,走 的还是“诗的贵族化”那一路。

臧克家(1905—2004), 1932年开始 在《新月》月刊上发表新诗,1933年自 费出版第一本诗集《烙印》(闻一多作 序),后来又出版了《罪恶的黑手》 (1934)、《自己的写照》、《运河》 (1936)等诗集。他早期诗作体现了一 种“坚忍主义”,为新诗反映农村生活 开辟了天地,被称为“泥土诗人”。

殷夫

③直接描摹现实,追求“歌谣化”,试图使诗成为“群体 的听觉艺术”。叙事诗正是在这一背景下得到了重视与发 展,产生了蒲风《六月流火》、田间《中国农村的故事》、 杨骚《乡曲》、穆木天《守堤者》等叙事诗代表作。

二、田间、臧克家的诗歌创作

田间(1916~1985)代表作: 诗集《未明集》(1935)、 《中国牧歌》(1933)、叙事 长诗《中国农村底故事》 (1936)。40年代创作了大量 的“街头诗”,曾被闻一多 称为“时代的鼓手”。