《计算机文化基础》课程标准讲课教案

《计算机文化基础》授课教案.doc

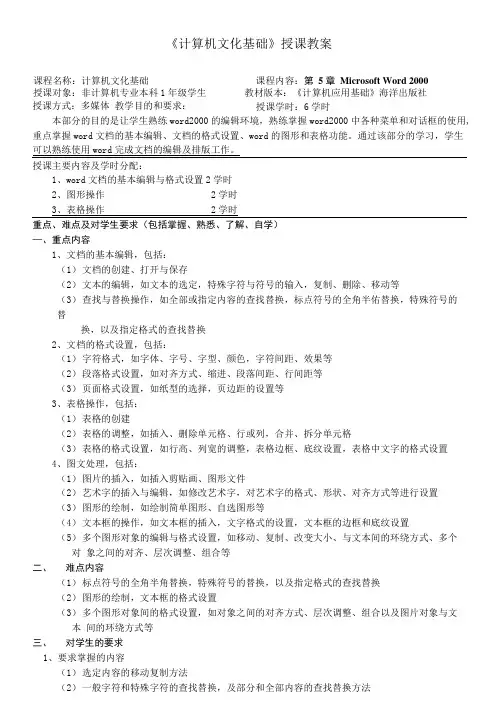

授课学时:6学时《计算机文化基础》授课教案授课对象:非计算机专业本科1年级学生教材版本:《计算机应用基础》海洋出版社 授课方式:多媒体 教学目的和要求: 本部分的目的是让学生熟练word2000的编辑环境,熟练掌握word2000中各种菜单和对话框的使用, 重点掌握word 文档的基本编辑、文档的格式设置、word 的图形和表格功能。

通过该部分的学习,学生 可以熟练使用word 完成文档的编辑及排版工作。

授课主要内容及学时分配:1、word 文档的基本编辑与格式设置2学时2、图形操作2学时 3、表格操作 2学时 重点、难点及对学生要求(包括掌握、熟悉、了解、自学)—、重点内容1、文档的基本编辑,包括:(1) 文档的创建、打开与保存(2) 文本的编辑,如文本的选定,特殊字符与符号的输入,复制、删除、移动等(3) 查找与替换操作,如全部或指定内容的查找替换,标点符号的全角半佑替换,特殊符号的替换,以及指定格式的查找替换2、文档的格式设置,包括:(1) 字符格式,如字体、字号、字型、颜色,字符间距、效果等(2) 段落格式设置,如对齐方式、缩进、段落间距、行间距等(3) 页面格式设置,如纸型的选择,页边距的设置等3、表格操作,包括:(1) 表格的创建(2) 表格的调整,如插入、删除单元格、行或列,合并、拆分单元格(3) 表格的格式设置,如行高、列宽的调整,表格边框、底纹设置,表格中文字的格式设置4、图文处理,包括:(1) 图片的插入,如插入剪贴画、图形文件(2) 艺术字的插入与编辑,如修改艺术字,对艺术字的格式、形状、对齐方式等进行设置(3) 图形的绘制,如绘制简单图形、自选图形等(4) 文本框的操作,如文本框的插入,文字格式的设置,文本框的边框和底纹设置(5) 多个图形对象的编辑与格式设置,如移动、复制、改变大小、与文本间的环绕方式、多个对 象之间的对齐、层次调整、组合等二、 难点内容(1) 标点符号的全角半角替换,特殊符号的替换,以及指定格式的查找替换(2) 图形的绘制,文本框的格式设置(3) 多个图形对象间的格式设置,如对象之间的对齐方式、层次调整、组合以及图片对象与文本 间的环绕方式等三、 对学生的要求1、要求掌握的内容(1) 选定内容的移动复制方法(2) 一般字符和特殊字符的查找替换,及部分和全部内容的查找替换方法 课程名称:计算机文化基础 课程内容:第 5 章 Microsoft Word 2000续:(3)设置页面格式,字符和段落格式的编排(4)表格的制作,修改与调整(5)文本框的使用(6)创建和编辑图形对象2、要求熟悉的内容(1)多窗口的编辑(2)文档视图方式的使用(3)项目符号与编号的设置(4)分节与分栏版式的设置(5)正确设置页眉、页脚和页码3、要求了解的内容(1)对象链接与嵌入(OLE)(2)脚注与尾注(3)数学公式的编辑(4)转换表格和文本(5)表格相关运算功能(6)打印机的设置及文档的打印输出等4、自学内容宏的录制与使用作业:(1)上机练习实验书第二章中的9个实验内容;(2)利用所学知识,自己创建一个word文档,内容不限,但要求包括文字、图片、文本框、艺术字等, 并对其进行编排,通过Email发送到授课老师的信箱中。

计算机文化基础 教案

计算机文化基础教案一、教学目标通过本课程的学习,学生将能够: 1. 理解计算机文化的重要性和影响; 2. 掌握计算机文化的基本概念、原则和发展历程; 3. 了解计算机与社会、文化的互动关系; 4. 掌握使用计算机的基本礼仪和道德规范;5. 培养良好的计算机安全意识。

二、教学内容1. 计算机文化概述•什么是计算机文化?•计算机文化的重要性和影响•计算机文化的核心价值观2. 计算机文化的发展历程•机械计算器时代•电子计算机时代•个人计算机时代•互联网时代•移动计算时代3. 计算机与社会、文化的互动关系•计算机对社会的影响•社会对计算机的影响•文化与计算机的融合4. 计算机文化的基本概念与原则•计算机基本知识•计算机软硬件分类•计算机网络的基本概念•计算机操作系统的作用与分类•信息安全与计算机安全5. 计算机礼仪与道德规范•了解计算机使用的基本礼仪•培养网络交流的良好习惯•学习计算机道德规范6. 计算机安全意识教育•计算机病毒的种类与防范•网络钓鱼与网络欺诈的防范•密码安全与身份认证•数据备份与恢复三、教学方法本课程将采用以下教学方法:1. 授课法:通过讲解和演示,介绍计算机文化的重要概念和发展历程。

2. 讨论法:开展学生与教师及互动,提出问题和解答疑惑。

3. 实践法:组织学生进行实际操作,练习计算机基本操作和网络礼仪。

4. 案例分析法:通过案例分析,引导学生思考计算机安全问题。

四、教学过程第一课时:计算机文化概述1.课堂导入(10分钟)•列举一些计算机的重要应用领域,引导学生思考计算机在日常生活中的作用。

2.计算机文化概念的引入(15分钟)•介绍计算机文化的定义、内涵和核心价值观。

3.计算机文化的重要性和影响(15分钟)•讲解计算机文化对社会和个人发展的重要影响,引导学生思考和讨论。

4.计算机文化的核心价值观(20分钟)•分析计算机文化的核心价值观,如开放、自由、共享等。

5.总结与作业布置(10分钟)•总结本节课的内容,并布置作业,要求学生撰写一篇关于计算机文化重要性的短文。

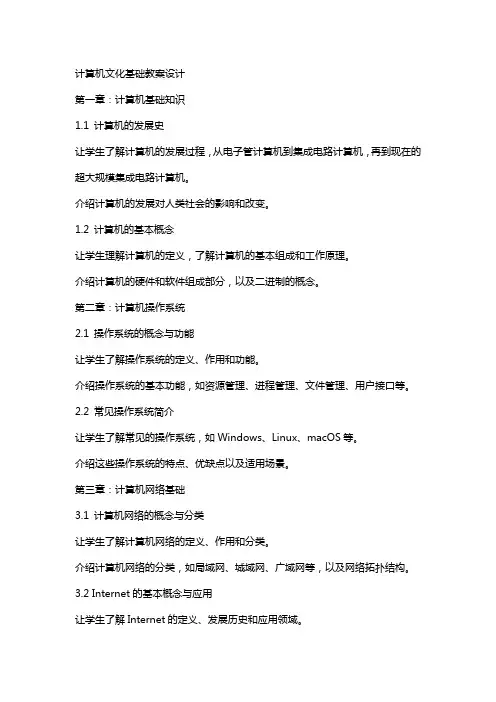

计算机文化基础教案设计

计算机文化基础教案设计第一章:计算机基础知识1.1 计算机的发展史让学生了解计算机的发展过程,从电子管计算机到集成电路计算机,再到现在的超大规模集成电路计算机。

介绍计算机的发展对人类社会的影响和改变。

1.2 计算机的基本概念让学生理解计算机的定义,了解计算机的基本组成和工作原理。

介绍计算机的硬件和软件组成部分,以及二进制的概念。

第二章:计算机操作系统2.1 操作系统的概念与功能让学生了解操作系统的定义、作用和功能。

介绍操作系统的基本功能,如资源管理、进程管理、文件管理、用户接口等。

2.2 常见操作系统简介让学生了解常见的操作系统,如Windows、Linux、macOS等。

介绍这些操作系统的特点、优缺点以及适用场景。

第三章:计算机网络基础3.1 计算机网络的概念与分类让学生了解计算机网络的定义、作用和分类。

介绍计算机网络的分类,如局域网、城域网、广域网等,以及网络拓扑结构。

3.2 Internet的基本概念与应用让学生了解Internet的定义、发展历史和应用领域。

介绍Internet的基本组成部分,如IP地址、域名、协议等,以及常见的网络应用,如电子邮件、浏览器、即时通讯等。

第四章:文字处理软件4.1 文字处理软件的基本操作让学生掌握文字处理软件的基本操作,如创建文档、编辑文本、设置格式等。

介绍常见的文字处理软件,如Microsoft Word、WPS Office等。

4.2 文字处理软件的高级应用让学生了解文字处理软件的高级功能,如插入图片、表格、公式等。

介绍如何利用文字处理软件进行排版和打印。

第五章:电子表格软件5.1 电子表格软件的基本操作让学生掌握电子表格软件的基本操作,如创建表格、输入数据、单元格格式设置等。

介绍常见的电子表格软件,如Microsoft Excel、WPS表格等。

5.2 电子表格软件的高级应用让学生了解电子表格软件的高级功能,如数据排序、筛选、公式函数等。

介绍如何利用电子表格软件进行数据分析和可视化展示。

计算机文化基础教案资料

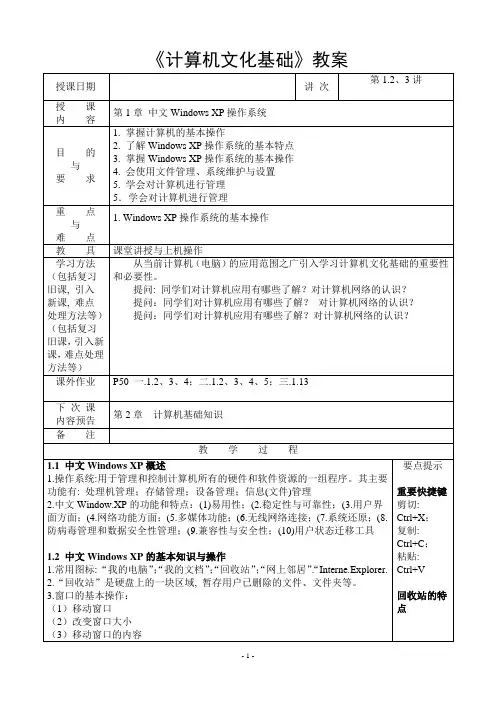

《计算机文化基础》教案

史:

代别

第一代1946~1957 电子管机器语言、汇编语言科学计算

第二代1958~1964 晶体管高级语言、管理程序、监控程

序、简单的操作系统

科学计算、数据处

理

第三代1965~1970 集成电路多种功能较强的操作系统、会

话式语言

实现标准化, 应用

于各个领域

第四代1970至今超大规模

集成电路

可视化操作系统、数据库、多

媒体、网络软件

广泛应用于所有领

域

2.2 微型计算机系统的组成

2.3 数字化信息编码与数据表示

(1)位

计算机中所有的数据都是以二进制来表示的, 一个二进制代码称为一位, 记为bit。

位是计算机中最小的信息单位。

(2)字节

在对二进制数据进行存储时, 以八位二进制代码为一个单元存放在一起, 称为一个字节, 记为Byte。

字节是计算机中次小的存储单位。

(3)字

一条指令或一个数据信息, 称为一个字。

字是计算机进行信息交换、处理、存储的基本单元。

(4)字长

CPU中每个字所包含的二进制代码的位数, 称为字长。

字长是衡量计算机性能的一个重要指标。

计算机硬件和软件组成、功能

衡量计算机性能的指标: 字长、主频。

计算机文化基础教学设计

动填充快速输入“学号”列的具体数据。 果图——全程指导

2

《计算机文化基础》教学设计

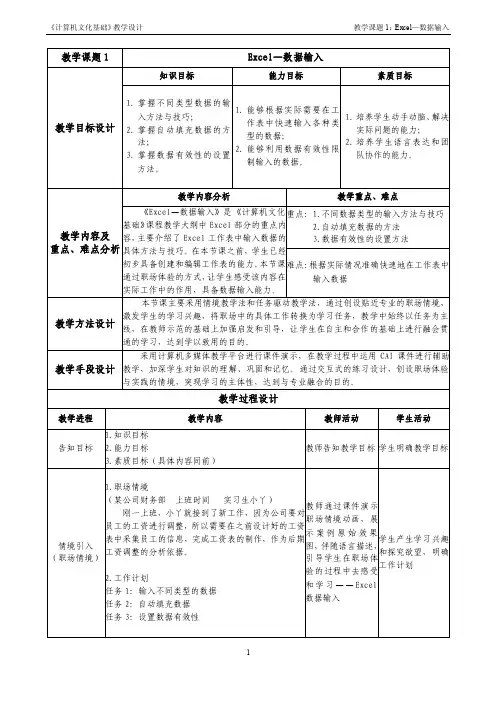

教学课题 1:Excel—数据输入

【任务描述】

通过数据有效性的设置,实现 “职务”列教 师 阐 述 任 务 要 学生明确任务 要求

的具体数据 通过下 拉列表 选择输入 ;基本 求 , 通过 课件 演 示及完成效果 工资的输入范围限制在 2000-5000,如果超任务完成效果图 出则显示“请重新输入”的错误提示。

2. 能够利用数据有效性限

3. 掌握数据有效性的设置

队协作的能力。

制输入的数据。

方法。

教学内容分析

教学重点、难点

《Excel—数据输入》是《计算机文化 重点:1.不同数据类型的输入方法与技巧

基础》课程教学大纲中 Excel 部分的重点内

教学内容及 容,主要介绍了 Excel 工作表中输入数据的 重点、难点分析 具体方法与技巧。在本节课之前,学生已经

教学方法设计 线,在教师示范的基础上加强启发和引导,让学生在自主和合作的基础上进行融会贯

通的学习,达到学以致用的目的。

采用计算机多媒体教学平台进行课件演示,在教学过程中运用 CAI 课件进行辅助

教学手段设计 教学,加深学生对知识的理解、巩固和记忆。通过交互式的练习设计,创设职场体验

与实践的情境,突现学习的主体性,达到与专业融合的目的。

【解决方案】 想一想: 问题:数据有效性的设置方法? 任务 3:设

教师设问——

学生带着问题 仔细

示 范 演示 操作 过 程观看教师示范 演示

— — 随机 学 生 提问

抽取 几 ,大 家

给名——思考讨论——

予评价

个别回答

置数据有 效性 【知识归纳】

计算机文化基础教案设计

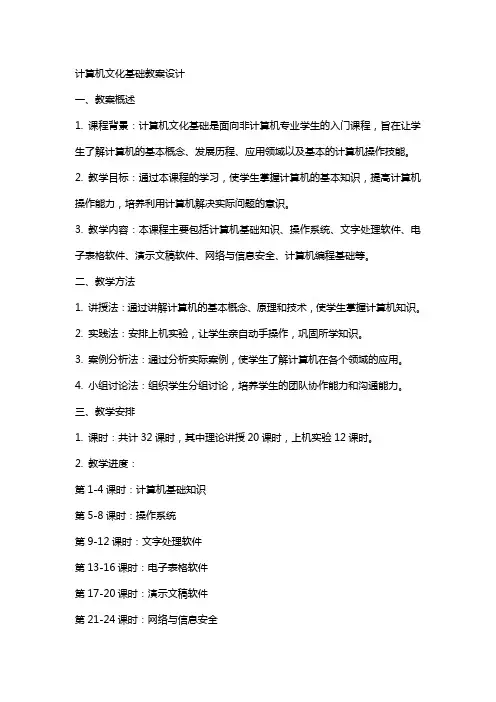

计算机文化基础教案设计一、教案概述1. 课程背景:计算机文化基础是面向非计算机专业学生的入门课程,旨在让学生了解计算机的基本概念、发展历程、应用领域以及基本的计算机操作技能。

2. 教学目标:通过本课程的学习,使学生掌握计算机的基本知识,提高计算机操作能力,培养利用计算机解决实际问题的意识。

3. 教学内容:本课程主要包括计算机基础知识、操作系统、文字处理软件、电子表格软件、演示文稿软件、网络与信息安全、计算机编程基础等。

二、教学方法1. 讲授法:通过讲解计算机的基本概念、原理和技术,使学生掌握计算机知识。

2. 实践法:安排上机实验,让学生亲自动手操作,巩固所学知识。

3. 案例分析法:通过分析实际案例,使学生了解计算机在各个领域的应用。

4. 小组讨论法:组织学生分组讨论,培养学生的团队协作能力和沟通能力。

三、教学安排1. 课时:共计32课时,其中理论讲授20课时,上机实验12课时。

2. 教学进度:第1-4课时:计算机基础知识第5-8课时:操作系统第9-12课时:文字处理软件第13-16课时:电子表格软件第17-20课时:演示文稿软件第21-24课时:网络与信息安全第25-28课时:计算机编程基础第29-32课时:上机实验四、教学评价1. 平时成绩:包括课堂表现、作业完成情况、小组讨论等,占总成绩的30%。

2. 考试成绩:包括理论知识考试和上机操作考试,占总成绩的70%。

3. 评价方法:采用学生自评、同伴评价、教师评价相结合的方式进行。

五、教学资源1. 教材:选用权威、实用的计算机文化基础教材。

2. 课件:制作精美的多媒体课件,辅助教学。

3. 实验设备:计算机实验室,保证每位学生都有机上操作的机会。

4. 网络资源:提供丰富的网络教学资源,方便学生课外自主学习。

5. 辅导资料:提供历年考试真题、模拟试题等,帮助学生巩固知识,提高应试能力。

六、教学活动设计1. 课前准备:教师提前准备教案、课件、案例资料等教学资源。

计算机文化基础教案

计算机文化基础教案教案标题:计算机文化基础教案教学目标:1. 了解计算机文化的基本概念和重要性;2. 掌握计算机文化的基本知识和技能;3. 培养对计算机文化的兴趣和热爱。

教学重点:1. 计算机文化的定义和内涵;2. 计算机文化的发展历程;3. 计算机文化的相关知识和技能。

教学难点:1. 如何培养学生对计算机文化的兴趣和热爱;2. 如何使学生了解计算机文化的发展历程;3. 如何让学生掌握计算机文化的相关知识和技能。

教学准备:1. 多媒体教学设备;2. 计算机文化相关的教材和资料;3. 计算机实验室或计算机教室。

教学过程:一、导入(5分钟)1. 利用多媒体展示计算机文化的相关图片或视频,引发学生对计算机文化的兴趣;2. 提问:你们对计算机文化有什么了解?你们认为计算机文化对我们的生活有什么影响?二、知识讲解(15分钟)1. 讲解计算机文化的定义和内涵,强调计算机文化在现代社会中的重要性;2. 介绍计算机文化的发展历程,从计算机的起源到现代计算机文化的形成;3. 介绍计算机文化的相关知识和技能,如计算机基本操作、网络安全等。

三、案例分析与讨论(20分钟)1. 分发计算机文化相关的案例分析材料,让学生阅读并进行讨论;2. 引导学生分析案例中涉及的计算机文化问题,并提出自己的观点和解决方案;3. 教师适时给予指导和点评,促进学生对计算机文化的深入理解。

四、实践操作(30分钟)1. 学生进入计算机实验室或计算机教室,进行实践操作;2. 指导学生进行计算机基本操作的练习,如打字、浏览网页等;3. 引导学生注意网络安全,教授相关的防护知识和技巧。

五、总结与展望(10分钟)1. 学生进行小结,总结本节课所学的计算机文化知识和技能;2. 展望未来,鼓励学生继续学习和探索计算机文化,培养对计算机文化的兴趣和热爱;3. 鼓励学生积极参与计算机文化相关的活动和竞赛,提高自己的综合能力。

教学延伸:1. 鼓励学生深入了解计算机文化的不同方面,如计算机艺术、计算机伦理等;2. 组织学生参观计算机文化相关的展览或活动,拓宽他们的视野;3. 鼓励学生自主学习和探索计算机文化,培养他们的创新精神和实践能力。

计算机文化基础教案-Basic

(7)地址、位、字节、字、字长的概念

(8)系统软件的概念及组成

(9)常用的应用软件

(10)中央处理器的组成,运算器,控制器的作用

(11)内存储器,RAM,ROM等的特点

(12)输入设备和输出设备的作用

(13)计算机病毒的概念

(14)计算机病毒的特性及类型

(15)计算机病毒的检测与防治等

(2)计算机系统组成及各部分的名称

(3)地址、位、字节、字、字长的概念

(4)指令和程序的概念及其执行过程

(5)系统软件的概念及组成,如操作系统、程序设计语言及语言处理程序等

(6)常用的应用软件,如字处理软件、电子表格软件、绘图软件等

(7)微机硬件关系结构

(8)中央处理器

(9)运算器,控制器的作用

(10)内存储器,RAM,ROM及Cache等的作用

(16)操作系统的概念、功能及分类

2、要求熟悉的内容

(1)世界第一台计算机的诞生

(2)计算机的基本运算,如算术运算、关系运算和逻辑运算

(3)机器数、真值的概念,定点数、浮点数的表示,原码、反码和补码

(4)冯.诺依曼计算机的基本组成

(5)微机硬件关系结构,三总线结构

(6)外存储器的分类,如软盘存储器,硬盘存储器,光盘存储器等

5、计算机内部的信息表示,包括:

(1)进位计数制概念,数制的转换等

(2)数值型数据的表示,如机器数、真值的概念,定点数、浮点数的表示,原码、反码和补码

(3)字符型数据的表示,ASCII码、BCD码以及汉字的四种编码,输入码、交换码、机内码和字形码的概念及用途

6、计算机系统,包括:

(1)冯.》授课教案

课程名称:计算机文化基础

计算机文化基础教案

《计算机文化基础》教案第一章 计算机基础知识一、课程的性质和任务“计算机文化基础”是浙江广播电视大学非计算机各专业学生必修的公共基础课。

课程内容着重计算机的基础知识、基本概念和基本操作技能,强调常用系统软件和应用软件的使用,同时兼顾计算机应用领域的前沿知识,为学生进一步学习和应用计算机知识打下坚实的基础。

二、教学目标:通过本章的学习,了解计算机的发展简史、微型计算机系统的组成、常用计算机术语、计算机病毒与防治。

三、教学重点:计算机系统组成和微机性能指标、。

四、教学难点:计算机硬件的五大部分、计算机各种辅助系统英文缩写的区别记忆。

五、教学步骤:1、计算机发展史:第一台电子计算机:1946年第一台计算机ENIAC 宣制成功。

计算机发展的划分是按照逻辑元器件划分的。

计算机发展5个阶段 :第一代计算机(从ENIAC 问世~20世纪50年代初期),电子管时代第二代计算机(20世纪50年代中期~20世纪60年代中期),晶体管计算机时代;第三代计算机(20世纪60年代中期~20世纪70年代初期)集成电路;第四代计算机(20世纪70年代中期至今)2、计算机的应用:(1)科学计算 (2)信息处理 (3)自动控制 (4)计算机辅助系统(5)人工智能(6)网络服务这几点要强调计算机辅助系统,包括计算机辅助设计CAD(Computer Aided Design),计算机辅助制造CAM(Computer Aided Manufacturing),计算机辅助教学系统CAI(Computer Assisted Instruction),计算机辅助学习系统CAL(Computer Assisted Learning)。

3、计算机中的信息存储单位位(bit):位是计算机中度量数值的最小单位,表示一位二进制信息0或1。

字节(Byte ):一个字节由8位二进制数组成,1Byte (字节)=8Bit 。

字节是信息存储的基本单位。

常用单位有:KB 、MB 、GB 、TB4、计算机系统构成(1)计算器:主要部件是算术逻辑运算部件(ALU )对信息进行运算和加工处理,运算包括算术运算和逻辑运算。

计算机文化基础教案

计算机文化基础教案第一章:计算机基础知识1.1 计算机的发展史介绍计算机的发展历程,从电子管计算机到集成电路计算机,再到如今的超大规模集成电路计算机。

讲解计算机的发展趋势,如量子计算机、等。

1.2 计算机的硬件系统介绍计算机的硬件组成部分,如中央处理器(CPU)、内存、输入输出设备等。

讲解硬件的工作原理和性能指标。

1.3 计算机的软件系统介绍计算机的软件分类,如系统软件和应用软件。

讲解操作系统的基本功能和常用操作。

第二章:操作系统及其应用2.1 操作系统的概述讲解操作系统的定义、功能和作用。

介绍常用的操作系统,如Windows、Linux、macOS等。

2.2 Windows操作系统的应用讲解Windows操作系统的界面布局和基本操作。

介绍文件管理、系统设置、软件安装等常用功能。

2.3 Linux操作系统的应用讲解Linux操作系统的特点和优势。

介绍Linux操作系统的安装、界面布局和基本操作。

第三章:计算机网络基础3.1 计算机网络的概述讲解计算机网络的定义、功能和作用。

介绍计算机网络的分类和拓扑结构。

3.2 网络协议及其应用讲解网络协议的定义和作用。

介绍TCP/IP协议族的基本概念和应用。

3.3 Internet的应用讲解Internet的基本概念和组成。

介绍浏览器的使用、电子邮件的发送和接收、搜索引擎的运用等。

第四章:文字处理软件的应用4.1 文字处理软件概述讲解文字处理软件的定义和作用。

介绍常用的文字处理软件,如Microsoft Word、WPS Office等。

4.2 Microsoft Word的基本操作讲解Word界面的布局和基本操作。

介绍文档编辑、格式设置、图片插入等常用功能。

4.3 WPS Office的基本操作讲解WPS Office的特点和优势。

介绍文档编辑、格式设置、图片插入等常用功能。

第五章:电子表格软件的应用5.1 电子表格软件概述讲解电子表格软件的定义和作用。

介绍常用的电子表格软件,如Microsoft Excel、WPS表格等。

- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。

- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。

- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

《计算机文化基础》

课程标准

《计算机文化基础》课程标准

一、课程基本信息

【课程名称】计算机文化基础

【开课时间】第 1 学期

【学时】56学时

【课程类型】公共课

【授课对象】大一年级所有专业

二、课程定位

《计算机文化基础》课程是我校所有专业开设的第一门计算机类公共基础课,也是一门普遍性、应用性和技能性较突出的公共基础课。

其主要作用是使非专业学生具备必须的信息意识和素养,了解计算机和网络的基本常识,具备计算机和网络技术的基本应用技能,具有文字处理、数据处理能力,信息获取、整合、加工能力等较全面的信息处理能力,以计算机和网络应用技术做工具为其专业学习服务,提高专业续航能力,同时为其今后的职业工作、生活和可持续发展奠定信息技术应用基础。

本课程无须前修课程做基础,通常是大学阶段为学生开设的第一门计算机基础课程。

其后继课程是服务于不同专业学习或应用于不同专业和职业的计算机应用型课程和计算机技术型课程。

如《计算机网络基础》、《网络安全》、《图形图像处理与动画设计》等课程。

三、课程培养目标

本课程的目标是:“以学生为主体,以学生的学习为中心”,通过课程的实施,帮助学生学会学习。

使学生的知识、情感、技能得到全面发展,既为今后的专业核心课程学习打下良好的知识与技能基础,又培养良好的态度,为其将来从事专业活动和未来的职业生涯打下基础。

1、专业能力

(1)掌握计算机软硬件基础知识。

(2)掌握操作系统相关知识,

(3)理解Word、Excel和PowerPoint、计算机网络基础等应用软件的相关知识。

2、方法能力

(1)学会思考问题,能够将理论与实际相结合。

(2)通过反复实践和练习,提高分析问题和解决问题的能力。

3、社会能力

(1)能够利用计算机以文档、演示文稿或网页等多种形式表达信息。

(2)能利用计算机建立处理报表、并进行统计、分析。

(3)能利用网络和Internet资源,通过浏览器搜索、整理并获取所需要的专业及其它信息。

(4)能利用网络和Internet,进行信息沟通与交流。

四、课程设计思路

基于对这门课的培养目标的分析,确定本门课程的设计理念有这样三点:

一是以应用为出发点和落脚点。

所谓以应用为出发点,就是要紧紧盯在应用上,把对学生有用的东西做选择的标准,所以要调研企业、毕业生和在校生,但是还要把这些东西很好的应用到工作和生活中去,这就是所谓的落脚点。

从这一点来体现它的职业性;

二是要以学习能力的培养为核心。

这门课程是工具,但它不是为工具而工具,它有很好的手段来培养学生的学习能力。

因为计算机知识以及技术更新速度非常之快,恰好用它来培养学生的能力。

所以通过对专业负责人和职业岗位人的调研,来充分考虑它对能力的培养,以体现它的开放性。

三是以方便教师的教和学生的学为着眼点。

这门课程在设计的时候要充分考虑老师和学生,对老师和学生进行认真调研,怎样方便学生学、老师教,就采取怎样的方式,并且在整个的教学过程中间特别重视操作,以体现它的实践性。

五、教学内容与学时分配

六、学习资源的选用

1.教材选用建议

《计算机文化基础》,朱纪纲主编,电子科技大学出版社,2009年8月,第一版2.教学参考书及参考资料

《计算机应用基础》,宋清龙编著,高等教育出版社,2008年8月,第三版。

《计算机基础知识与操作》,赵重敏等编著,电子工业出版社,2006

3.参考网站及期刊

参考网站:国家精品课程资源网

参考期刊:计算机应用,中国科学院主管,月刊。

七、学习情境设计

学习情境设计6

八、考核标准与方式

本课程考核内容应较好的涵盖所学习的学习情境,考核学生对课程知识点的掌握和应用技能,还要注重职业素养的培养和实际问题的解决能力。

课程考核的具体考核内容和评价标准见表2。

九、课程资源的开发与利用

《计算机文化基础》,朱纪纲主编,电子科技大学出版社,2009年8月,第一版《计算机应用基础》,宋清龙编著,高等教育出版社,2008年8月,第三版。

《计算机基础知识与操作》,赵重敏等编著,电子工业出版社,2006

网站:国家精品课程资源网

期刊:计算机应用,中国科学院主管,月刊。

十、其它说明

无

制定人:余秀云审核人:

编制时间:年月日。