病理学-流脑和乙脑

病理学简答

2、试述二尖瓣狭窄时,心脏及血液动力学的变化特点?

答:二尖瓣狭窄时,左心房代偿性扩张、肥大,后期代偿失调;肺淤血、水肿、肺动脉高压;右心室及右心房代偿性扩张、肥大、衰竭,引起体循环淤血。左心室内血流量减少,心室腔一般无明显变化。

3、试比较良、恶性溃疡肉眼形态区别?

答:良性溃疡性性溃的区别;良性溃疡(胃溃疡)、恶性溃疡(溃疡型胃癌)外形;圆形或椭圆形(良)不整形或火山口状(恶);溃疡直径一般小于2.5cm(良)常大于2.5cm(恶);深度;较深(良)较浅(恶);边缘;整齐、不隆起(良)不整齐、隆起(恶);底部;较平坦(良);凹凸不平,有坏死出血(恶);周围粘膜;粘膜皱壁向溃疡集中(良)粘膜壁中断,或呈结节肥厚(恶);镜下;溃疡底部呈典型的分层结构,炎性渗出层、坏死层,肉芽组织层瘢痕层(良);癌组织只位于溃疡的边缘溃疡边缘肌层与粘膜肌层靠近并粘连。

结核样型麻风神经组织病变时,其特点为由上皮样细胞郎罕氏巨细胞及淋巴细胞浸润组成的结核样肉芽肿,肉芽肿内常发生干酪样坏死,液化后便形成脓肿样改变,故称为神经脓肿。

22、增生、再生:

答:由于实质细胞数量增多而造成的组织、器官的体积增大称为增生。

细胞或组织死亡后,其残骸被清除的同时,邻近的健康细胞便进行分裂,增生来填补坏死造成的缺损,这种细胞的增生称为再生。

答:肝内弥漫性纤维组织增生,假小叶形成,体积缩小,质变硬的过程称之为肝硬化,由广泛增生的纤维组织将肝细胞再生结节分割包绕成大小不等,圆形或椭圆形的肝细胞团,称为假小叶。

10、向心性肥大与离心性肥大:

答:左心室壁增厚,可达1.5-2cm,乳头肌和肉柱增粗变圆,但心腔不扩大,甚至略缩小,称向心性肥大。肥大的心肌细胞与间质毛细血管供养不相适应,加上可能伴发的冠状动脉粥样硬化,供血不足,心肌收缩力因而降低,发生失代偿,逐渐出现心腔扩张,此时称离心性肥大。

流脑乙脑的鉴别【范本模板】

流行性乙型脑炎(乙脑)

流行性脑脊髓膜炎(流脑)

致病生物

乙型脑炎病毒

脑膜炎奈瑟菌

流行季节

夏秋季节,集中于7、8、9三个月

冬春季高峰,集中在2、3、4月

主要传染源

猪等家禽家畜

带菌者和流脑病人

传播媒介

蚊媒传播

飞沫传播

易感人群

普遍易感,多数为隐性.病例集中于10岁以下儿童,以2—6岁多见

普遍易感,多数为隐形,5岁以下儿童尤其是6个月至2岁常见

流Hale Waihona Puke 地区除东北、青海、新疆、西藏之外均有流行,高度散发,集中发病少

全国均有,可有地方性流行

病理特征

脑实质炎症为主的急性中枢神经系统传染病

急性化脓性脑膜炎

临床特征

高热、意识障碍、抽搐、病理反射、脑膜刺激征。其中高热、抽搐、呼吸衰竭是危机病人生命的主要症状。高热增加耗氧量,加重脑水肿和神经细胞病变,使抽搐加重;抽搐又加重缺氧,导致呼吸衰竭并进一步加重脑组织病变。

普通型分为前驱期(类上呼吸道感染,1-2天),败血症期(全身中毒症状,皮肤淤点,1—2天),脑膜脑炎期(中毒症状加剧烈头痛、喷射呕吐、脑膜刺激征2—5天),恢复期(多于发病后1-3周痊愈);另有暴发型休克型等,较严重,24h内如不及时治疗可危及生命.

实验室检查

血常规白细胞总数升高(10-20)*10^9/L;脑脊液外观无色或微浑浊 ;血清学检查可检查特异性抗体;病毒主要存在于脑组织中,血液中、脑脊液中不易分离到病毒。

病理学流脑和乙脑

思考题

一、名词解释: 1.神经细胞卫星现象 2.淋巴细胞套 3.筛状软化灶 4.噬神经细胞现象

二、乙脑和流脑的区别

医学资料

• 仅供参考,用药方面谨遵医嘱

Neuronal vacuolation

NC肿胀,尼氏小体消失,出现 空泡,核偏位→坏死。

①NC卫星现象: 变性坏死的NC周围,增生少突

胶质细胞围绕。

②噬NC现象: 小胶质细胞及中性粒细胞侵

入变性坏死的NC内。

Perineuronal satellite oligodendroglia

(3)筛状软化灶: 神经组织灶状坏死、液化成

淡染、质地疏松筛网状病灶。

筛状软化灶

(4)胶质细胞增生: 小胶质细胞弥漫性或局灶性增生。

胶质细胞结节: 增生的胶质细胞聚集成群。位

于小血管旁或变性坏死的神经细胞 附近。

Microglial nodule

胶质结节

噬神经细胞现象

三、临床病理联系: 1.病毒血症:高热、全身不适等。

2.神经症状: 嗜睡、昏迷、抽搐等。 肌张力增强,腱反射亢进,抽

四、结局: 磺胺类抗生素治疗,大多痊

愈,少数死亡,可有后遗症:

①颅神经受损。 ②脑积水。 ③脑缺血性梗死(脑底部动脉炎)。

第二节 流行性乙型脑炎

乙型脑炎(epidemic encephalitis B)是 由乙型脑炎病毒引起的急性传染病,以 脑实质神经细胞变性、坏死为主(变质性 炎),儿童易患,夏秋季流行。临床表现 为高热、头痛、呕吐、嗜睡、昏迷等。

三、临床病理联系: 1.脑膜刺激征:

颈项强直、角弓反张、屈髋伸 膝征(+)。

2.颅内高压: 剧烈头痛、呕吐,小儿前囟饱

满,昏迷,抽搐等。

【传染病】第2章 第9节流行性乙型脑炎

压力

蛋白

氯化物 明显减少

正常

葡萄糖 明显减少

正常或偏高

病原体 脑膜炎奈瑟菌 乙型脑炎病毒

• 流脑患者皮肤瘀点

(三)结核性脑膜炎 无季节性,常有结 核病史,起病较缓,病程长,脑膜刺激 征较明显,而脑实质病变表现较轻。脑 脊液蛋白明显增高,氯化物明显下降, 糖降低,其薄膜涂片或培养可检出结核 杆菌。必要时可行X线胸片和眼底检查以 发现结核病灶

• 胶质细胞增生 小胶质细胞增生明显,形成小 胶质细胞结节,后者多位于小血管旁或坏死的 神经细胞附近。

临床表现

* 人感染乙脑病毒后,绝大多数呈隐形感 染,仅有个别人出现显性症状,两者的 比例介于1∶25~1∶1000之间。乙脑的 潜伏期一般为4~21天,平均14天左右, 潜伏期后患者开始出现临床症状。典型 病程可分四个阶段:初期、极期、恢复 期及后遗症期。

疾病危害

* 多数病人经治疗后痊愈。 少数病例因脑组织病变 较重而恢复较慢,有的 不能恢复而留有痴呆, 语言障碍,肢体瘫痪等 后遗症。病变严重者, 有时可因中枢性呼吸及 /或循环衰竭、或并发 小叶性肺炎而死亡。

辅助检查

* (一)血象 –白细胞、中性粒C增高。 * (二)脑脊液 –无菌性脑膜炎改变。 * (三)病毒分离及病毒基因检测 。 * (四)血清学检查 。 诊断主要靠血清或脑

(四)其他病毒性脑炎 可由单纯疱疹病 毒、肠道病毒、腮腺炎病毒等引起,临 床表现相似,确诊有赖于血清学检查和 病毒分离。

预后

轻型和普通型大多可以顺利恢复,重型 和暴发型患者的病死率可高达20%以上, 主要为中枢性呼吸衰竭所致,存活者可 留有不同程度的后遗症。

治疗

无特效抗病毒药物,可试用:

(一)抗病毒治疗: 1.利巴韦林(病毒唑 ):

人卫七版教材病理习题集(第十四、十五、十六、十七章)

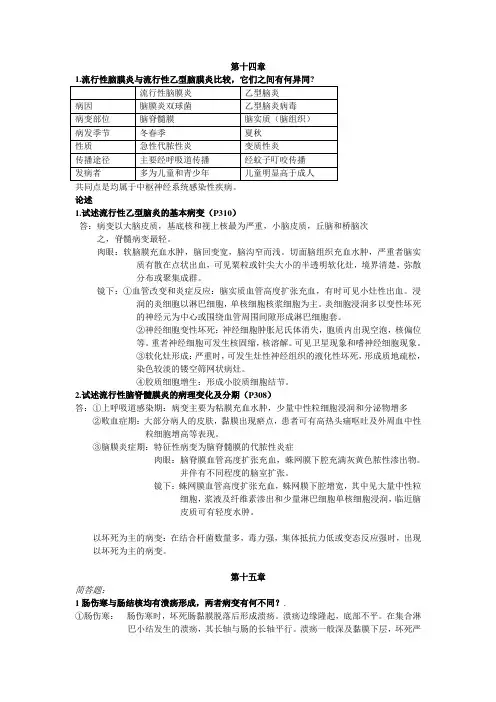

第十四章共同点是均属于中枢神经系统感染性疾病。

论述1.试述流行性乙型脑炎的基本病变(P310)答:病变以大脑皮质,基底核和视上核最为严重,小脑皮质,丘脑和桥脑次之,脊髓病变最轻。

肉眼:软脑膜充血水肿,脑回变宽,脑沟窄而浅。

切面脑组织充血水肿,严重者脑实质有散在点状出血,可见粟粒或针尖大小的半透明软化灶,境界清楚,弥散分布或聚集成群。

镜下:①血管改变和炎症反应:脑实质血管高度扩张充血,有时可见小灶性出血。

浸润的炎细胞以淋巴细胞,单核细胞核浆细胞为主。

炎细胞浸润多以变性坏死的神经元为中心或围绕血管周围间隙形成淋巴细胞套。

②神经细胞变性坏死:神经细胞肿胀尼氏体消失,胞质内出现空泡,核偏位等。

重者神经细胞可发生核固缩,核溶解。

可见卫星现象和嗜神经细胞现象。

③软化灶形成:严重时,可发生灶性神经组织的液化性坏死,形成质地疏松,染色较淡的镂空筛网状病灶。

④胶质细胞增生:形成小胶质细胞结节。

2.试述流行性脑脊髓膜炎的病理变化及分期(P308)答:①上呼吸道感染期:病变主要为粘膜充血水肿,少量中性粒细胞浸润和分泌物增多②败血症期:大部分病人的皮肤,黏膜出现瘀点,患者可有高热头痛呕吐及外周血中性粒细胞增高等表现。

③脑膜炎症期:特征性病变为脑脊髓膜的代脓性炎症肉眼:脑脊膜血管高度扩张充血,蛛网膜下腔充满灰黄色脓性渗出物。

并伴有不同程度的脑室扩张。

镜下:蛛网膜血管高度扩张充血,蛛网膜下腔增宽,其中见大量中性粒细胞,浆液及纤维素渗出和少量淋巴细胞单核细胞浸润,临近脑皮质可有轻度水肿。

以坏死为主的病变:在结合杆菌数量多,毒力强,集体抵抗力低或变态反应强时,出现以坏死为主的病变。

第十五章简答题:1肠伤寒与肠结核均有溃疡形成,两者病变有何不同?.①肠伤寒:肠伤寒时,坏死肠黏膜脱落后形成溃疡。

溃疡边缘隆起,底部不平。

在集合淋巴小结发生的溃疡,其长轴与肠的长轴平行。

溃疡一般深及黏膜下层,坏死严重者可深达肌层及浆膜层,伸直穿孔②肠结核时的溃疡:结核杆菌侵入肠壁淋巴组织,形成结核结节,以后结节逐渐融合并发生干酪样坏死,破溃后形成溃疡。

流行性乙型脑炎

.

7

流行特征: 流行于东南亚及西太平洋地区。 高度散发。 高峰7、8、9月份(80%~90%) 10岁以下占发病总数的80%以上。

.

8

发病机理

病理学

病变以脑实质炎症为主

• 神经细胞 呈广泛变 性(胞浆内

Nissl小体消 失)和坏死

.

10

病理学

病变以脑实质炎症为主

• 局灶性神经 组织坏死、 液化,形成 染色较浅、 质地疏松、 边界清楚的 筛网状病灶, 称为筛状软 化灶。

呼吸兴奋剂 在自主呼吸未完全停止时使用效较 佳。可用洛莨菪碱 。

.

38

其他对症治疗

➢ 循环衰竭的治疗 ➢ 激素的应用

.

39

恢复期及后遗症的处理

加强护理与功能锻炼。 促进脑细胞代谢药物:可用能量合剂、复方

磷酸酶片、乙酰谷酰胺、肌苷、维生素等。 苏醒剂:促使昏迷早日苏醒,并防止并发症

.

28

诊断

明显的季节性(7~9月)。病前在流行区有蚊 虫叮咬史。多为少年儿童。多近期内无疫苗 接种史。

突然发热、头痛、呕吐、意识障碍,逐渐加 重;可见脑膜刺激征,幼儿前囱膨隆;病理 反射征阳性;重症可迅速出现昏迷、抽搐、 呼吸衰竭等表现;小儿常见凝视与惊厥。

WBC及NE升高;脑脊液符合病毒脑改变;血清 学检测可确诊。

• 灭蚊

灭蚊

.

43

预防措施——保护易感人群

• 灭活和减毒疫苗

• 对象:儿童及非流行区迁 入的成人。

• 方法:1岁时首次免疫2针, 间隔1~2周;2岁时加强 免疫1针;6~10岁时再各 加注1针。

• 一月免疫力达高峰,故应 在流行开始前1月完成接 种。

.

预防接种 44

医学专题流行性脑脊髓膜炎1

3.混合型 兼有上述二型的临床表 现,常同时或先后出现,是本病最 严重的一型。病死率极高

实验室检查

存在于带菌者鼻咽部,病人的血液、脑脊液 和皮肤瘀点中。在脑脊液及瘀点涂片中,多 见于中性粒细胞内

专性需氧菌,室温下存活3小时,55℃5分钟 死亡,对寒冷、干燥及消毒剂极为敏感,体 外能形成自溶酶,易自溶死亡

致病因素 :荚膜、菌毛、内毒素

流行病学

一、传染源

带菌者及病人为传染源。以带菌者为主

人群带菌率如超过20%时提示有发生流行的可能。 在流行期间人群带菌率可高达50%

2.败血症期

突发或上呼吸道感染期后突然高热、畏寒、寒 战,伴头痛、食欲减退及神志淡漠等毒血症症状。 幼儿则有啼哭吵闹,烦躁不安,因皮肤感觉过敏 而拒抱及惊厥等

此期具有诊断意义的体征是70%~90%的病人 皮肤粘膜有瘀点(或瘀斑),见于全身皮肤及粘 膜,大小不等边缘不整,开始为鲜红色,后为紫 红色。少数病人有关节痛、脾肿大。多数病人于 1~2日内发展为脑膜炎

一、血象

白细胞总数明显增高,多在 20×109/L以上,中性粒细胞也明 显增高,占90%以上。并发DIC者 血小板减少

二、脑脊液检查

确诊本病的重要依据 病程初期仅压力增高,外观正常 典型脑膜炎期,压力高达1.96kPa以上,

外观呈混浊或脓样。白细胞数明显升 高,以中性粒细胞为主。蛋白质含量显 著提高,而糖含量明显减少,有时可 完全测不出

概述

流行性脑脊髓膜炎简称流脑,是由脑 膜炎球菌引起的经呼吸道传播的化脓性脑 膜炎

流行性乙型脑炎

重型

体温40℃以上,昏迷、反复抽搐, 瞳孔缩小,浅反射消失、深反射先 亢进后消失,可有呼吸衰竭。

根据病变部位的不同,产生不同的 临床表现及神经受损体征。

暴发型

体温迅速上升,呈高热或过高热, 伴有反复或持续强烈抽搐,于1-2日 内出现深昏迷,有瞳孔变化、脑疝 和中枢性呼吸衰竭等表现,如不及 时抢救,常因呼吸衰竭而死亡。幸 存者都有严重后遗症。

流行病学

传播途径 蚊子 是主要传播媒介, 三带喙库蚊为主, 蚊体内病毒能经卵 传代越冬,所以蚊 虫不仅为传播媒介, 也是长期储存宿主。

流行病学

有关病毒越冬的方式可为:

①越冬蚊再感染鸟类,建立新的鸟— 蚊—鸟循环; ②病毒可在哺乳动物、节肢动物潜伏越 冬。蚊与蝙蝠息息相关,蚊将乙脑病毒 传给蝙蝠,可持续存在达3个月以上, 构成蚊—蝙蝠—蚊循环; ③冷血脊椎动物为冬季贮存宿主(如蛇、 蛙、蜥蜴等),可分离出病毒。

实验室检查

病原学检查: 病毒分离:脑脊液、血中不易分离

出病毒; 第一周内死亡患者脑组织可分离到

病毒。用于回顾性诊断

血清学检查

特异性IgM抗体测定

特异性IgM抗体在感染后4天 即可出现,2-3周内达高峰,血或 脑脊液中特异性IgM抗体在3周内 阳性率达70%-90%,可作早期诊断, 与血凝抑制试验同时测定,符合 率可达95%。

惊厥或抽搐 高热、脑实质炎症及脑水 肿所致,呈局部或全身抽搐,多伴意识障 碍,持续时间与程度各异。

临床表现

呼吸衰竭是乙脑最为严重的症状,

也是重要的死亡原因。 主要为中枢性呼吸衰竭。由于脑实质

炎症、缺氧、脑水肿、颅高压、脑疝 和低血钠脑病等所致。以炎症损害延 髓呼吸中枢为主要原因。

[临床医学]流脑、乙脑 PPT课件

混合型

临 床 表 现(流脑)

轻型与 不典型 流脑

轻型流脑 儿童流脑 老年流脑 仅有瘀点瘀斑 不典型 上呼吸道症状多、病

程长、病情重、并发症多,预后 差,病死率高,WBC可不高。

临 床 表 现(流脑)

慢性

败血症型

少见,多为成人 病程迁延 以间歇性发热、皮疹或瘀点、 多发性关节疼痛为特征 血培养可阳性

病理改变

脑膜炎期 软脑膜和蛛 网膜、血管充血、出血、炎症、水肿; 脑底部炎症粘连,脑神经损害;颅 内压升高;

严重者脑实质损害、脑疝 形成

临 床 表 现(流脑)

普通型

上呼吸道感染 期 败血症期 脑膜炎期 恢复期

潜伏期1~10日,一般2~3日。 由于起病急、进展快、临床分 期常难以划分。 普通型为主,占流脑病人的90%

流行病学

疾 病名 传染源 传 播方 式 称

流行性脑 脊髓膜炎 (流脑) 人 主要经呼吸 道传播,多见 于冬春季

易感人群

流行特征

60%~70%隐性感染,全年发病,以冬春为 30%上呼吸道感染 主,3~4月为高峰。 和出血点型,典型 流脑仅占1%。感染 后终生免疫。

流行性乙 动物和 型脑炎 人 (乙脑)

脑膜炎期

恢复期

临 床 表 现(流脑)

普通型

上呼吸道感染 期 败血症期 脑膜炎期 体温下降; 瘀点瘀斑消失或溃烂结痂愈合; 颅高压症状、脑膜刺激征、脑实 质损害征象好转;

恢复期

临 床表 现(流脑)

暴发型

败血症休克型 多见于儿童。 起病急骤、病情凶猛,如不及时抢 救可于24小时内死亡。

败血症期

脑膜炎期 恢复期

流脑典型的出血性皮疹

乙脑和流脑

天津医科大学总医院 张楠

神经内科

乙脑

流行性乙型脑炎(epidemic encephalitis B) 是由乙脑病毒所致的、以脑实质炎症为主要病 变的急性传染病。

Distribution of Japanese Encephalitis in Asia, 1970-1998

Tsai TR, Chang GW, Yu YX. Japanese encephalitis vaccines. In Plotkin SA and Orenstein WA, eds., Vaccines - 3rd edition, WB Saunders, Inc., Philadelphia, PA, 1999;672-710.

病例报告

各类医务人员均为责任报告人。 发现监测病例时,城市必须在6小时以内,农 村必须在12小时以内进行报告。医疗机构还应 负责病例出院、转诊、确诊、排除或死亡等转 归情况的报告,辖区卫生防病站负责病例转归 情况的核实,并及时24小时内报告市CDC。

突发报告

乙脑:如发现在1周内,同一乡镇、街道等发生5例及 以上乙脑病例,或者死亡1例及以上时,应按《国家 突发公共卫生事件相关信息报告管理工作规范(试 行)》的要求报告。 流脑:各级医疗机构和卫生防病站发现在同一学校、 幼儿园、自然村寨、社区、建筑工地等集体单位3天 内发生3例及以上流脑病例,或者有2例及以上死亡时, 应同时按《国家发生突发公共卫生事件相关信息报告 管理工作规范(试行)》的要求报告。

鉴别诊断

其他化脓性脑膜炎 结核性脑膜炎 流行性乙型脑炎 其它

治疗

一般治疗:早期诊断、就地隔离治疗 病原治疗:尽早足量应用敏感并能透过BBB的抗菌药 物。 青霉素G 成人每日20万U/kg SD 成人每日6~8g,分4~6次口服 氯霉素 头孢菌素 头孢曲松 常规治疗48-72小时症状改善 对症治疗:退热、降颅压

- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。

- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。

- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

实用文档

29

四、结局: 多数治愈,少数留后遗症,

个别死于心衰、呼衰。

实用文档

30

流脑与乙脑区别

病原体 传播途径 流行季节 病理变化 临床表现

流脑 脑膜炎双球菌 呼吸道飞沫 冬春 脑脊髓膜化脓性炎 脑膜刺激症及颅内高压症状

脑脊液 压力高,混浊,细胞数多 (中性粒为主) ,细菌(+)

乙脑 乙脑病毒 蚊虫叮咬 夏秋 脑实质变质性炎 嗜睡、昏迷等神经症状明显,可 有颅内高压及脑膜刺激症

清亮或微浊,细胞数轻度增多 (淋巴细胞为主)

结局

死亡率低

实用文档

死亡率较高,有后遗症

31

小结

一、化脓性脑膜炎:

脑脊髓膜的化脓性炎。

二、流行性乙型脑炎:

神经系统疾病

•流行性脑脊髓膜炎 •流行性乙型脑炎

实用文档

1

第一节 流行性脑脊髓膜炎

流行性脑脊髓膜炎(suppurative meningitis)是由脑膜炎双球菌引起 的脑脊髓膜的急性化脓性炎,冬春 季好发,多见于儿童。

实用文档

2

一、病因、病机:

病原体:脑膜炎双球菌,G-

病机:

飞沫

健康带菌者

病人、带菌者(鼻咽部)

脑神经细胞的变质性炎。

实用文档

32

思考题

一、名词解释: 1.神经细胞卫星现象 2.淋巴细胞套 3.筛状软化灶 4.噬神经细胞现象

二、乙脑和流脑的区别

实用文档

33

4.败血症:

皮肤、粘膜瘀点、瘀斑,血

培养(+),全身中毒症状。

实用文档

9

暴发型流脑

1.暴发型脑膜炎休克型(华-佛综合征):多见儿 童,起病急,主要表现全身大片紫癜,周围循 环衰竭,休克,脑膜炎症状轻,(双肾上腺出血, 肾上腺皮质功能衰竭)。

机制:大量内毒素释放→中毒性休克、DIC(病情凶险,24小时 内死亡)。

袖套状浸润。

实用文档

18

脑组织水肿

实用文档

19

淋巴细胞套

实用文档

20

(2)NC变性坏死:

Neuronal vacuolation

NC肿胀,尼氏小体消失,出现 空泡,核偏位→坏死。

实用文档

21

①NC卫星现象: 变性坏死的NC周围,增生少突

胶质细胞围绕。

②噬NC现象: 小胶质细胞及中性粒细胞侵

入变性坏死的NC内。

实用文档

15

大体: 软脑膜充血、水肿(脑回变宽,

脑沟变浅)。切面充血、水肿,可 见点状出血及粟粒大小、灰白色、 半透明、界限清的小软化灶。

实用文档

16

实用文档

17

镜下: (1)血管病变及炎症反应:

血管扩张、充血、出血,周围间隙 增宽,有液体积聚。脑组织水肿,炎细 胞浸润。

淋巴细胞套:

淋巴细胞为主的炎细胞围绕血管呈

实用文档

12

一、病因、病机: 病原体:嗜神经性乙型脑炎病毒。 传染源:病人及中间宿主(家畜、

家禽)。 传播媒介:蚊子

实用文档

13

病机:

叮咬

带病毒蚊子

人体(病毒血症)

血脑屏障

病毒量、毒力、机体抵抗力

隐性感染或发病

实用文档

14

二、病变: 部位:

大脑皮质、基底核、视丘最 重,小脑、延髓及脑桥次之,脊 髓病变最轻。

2.暴发型脑膜脑炎型:严重脑水肿,颅内压急 剧增高,昏迷、脑疝,危及生命等。

3.混合型:

实用文档

10

四、结局: 磺胺类抗生素治疗,大多痊

愈,少数死亡,可有后遗症:

①颅神经受损。 ②脑积水。 ③脑缺血性梗死(脑底部动脉炎)。

实用文档

11

第二节 流行性乙型脑炎

乙型脑炎(epidemic encephalitis B)是 由乙型脑炎病毒引起的急性传染病,以 脑实质神经细胞变性、坏死为主(变质性 炎),儿童易患,夏秋季流行。临床表现 为高热、头痛、呕吐、嗜睡、昏迷等。

入血

呼吸道

败血症

实用文档

脑脊髓膜化脓性炎

3

二、病变(脑膜炎症期): 大体:

脑脊髓膜高度充血,脑表面 脓性渗出物覆盖,以额叶、顶叶、 脑底为著。

实用文档

4

化脓性脑膜炎,脑表面脓液覆盖,脑沟模糊不清

实用文档

5

镜下: 脑膜充血,蛛网膜下腔积脓

(大量中性粒细胞、浆液,少量淋 巴、单核细胞及纤维蛋白)。若累 及邻近脑实质→脑膜脑炎。

实用文档

22

Perineuronal satellite

oligodendroglia实用文档

23

(3)筛状软化灶: 神经组织灶状坏死、液化成

淡染、质地疏松筛网状病灶。

实用文档

24

筛状软化灶

实用文档

25

(4)胶质细胞增生: 小胶质细胞弥漫性或局灶性增生。

胶质细胞结节: 增生的胶质细胞聚集成群。位

实用文档

6

→

脑膜血管扩张,中性白细胞浸润。脑膜下皮质也有水

肿和白细胞浸润。

实用文档

7

三、临床病理联系: 1.脑膜刺激征:

颈项强直、角弓反张、屈髋伸 膝征(+)。

2.颅内高压:

剧烈头痛、呕吐,小儿前囟饱

满,昏迷,抽搐等。

实用文档

8

3.脑脊液: 压力↑,混浊或脓性、细胞

数↑(中性粒细胞及脓细胞),蛋 白↑,糖及氯化物↓,菌培养(+)。

于小血管旁或变性坏死的神经细胞 附近。ule

胶质结节

噬神经细胞现象

实用文档

27

三、临床病理联系: 1.病毒血症:高热、全身不适等。

2.神经症状: 嗜睡、昏迷、抽搐等。 肌张力增强,腱反射亢进,抽

搐,痉挛——上运动神经元损害。

实用文档

28

3.颅内高压:头痛、呕吐、呼衰等。 4.轻度脑膜刺激征: 5.脑脊液: