佛家思想演讲

佛系青年演讲稿800字

佛系青年演讲稿尊敬的评委、亲爱的同学们:大家好!我是今天的演讲嘉宾,今天我要谈谈一个时下年轻人常见的生活态度——佛系青年。

佛系青年这个词汇在最近几年逐渐流行起来,它形容的是一种面对生活从容淡定、不刻意追逐事物的态度。

在这个快节奏的社会里,佛系青年给我们带来了不同的思考方式和生活方式。

今天,我将从三个方面来探讨佛系青年的生活态度和价值。

一、心态决定一切佛系青年无疑具备了一种特殊的心态——淡定从容。

他们不用为着名利和社会压力而感到焦虑,而是以乐观豁达的心态面对生活的种种困难。

正如佛家所说:“心空如大地,任何事物都不能动摇它。

”佛系青年通过调整自己的心态,将一切困难和挫折看作是人生路上必经的一道坎,他们懂得用平和的心态来对待,凡事以随遇而安的心境来应对。

这种心态不仅让他们可以更好地面对生活的起起伏伏,也让他们拥有更多的精力去发掘真正重要的事情,追求内心真正的快乐。

二、压力转化为动力佛系青年独特的生活态度使他们能够将压力转化为动力。

他们并不把事情看得太重,也不会因为一时的困难而自暴自弃。

相反,他们更懂得在面对压力时如何保持良好的心态和行动力。

佛系青年往往通过调整自己的思维模式和解压方式来应对压力。

比如,他们会选择听音乐、打游戏、看书等方式来放松自己,让自己暂时远离压力源头。

同时,他们也会思考如何利用压力来激励自己,将压力转化为动力,推动自己不断进步。

正如佛家所说:“无压力,无动力。

”佛系青年深知,面对压力,不要逃避,而是要积极应对,从中寻找机遇和成长。

三、专注当下,享受生活佛系青年懂得专注于当下,深入感受生活的美好。

他们不盲目追求物质享受,而是注重内心的愉悦和精神层面的满足。

他们善于品味生活中的每一个瞬间,珍惜与家人和朋友相聚的时光,体会到那些平凡而美好的瞬间。

佛系青年更注重自我提升和成长,他们会利用业余时间学习新知识、提高技能,丰富自己的内涵。

他们懂得通过内心的力量去追求真正的快乐,而不是依赖外界的物质和虚荣。

佛教演讲稿青年僧人

佛教演讲稿青年僧人在佛教中,青年僧人扮演着重要的角色。

他们不仅是佛教传统的传承者,更是时代的引领者,他们以自己的修行和实践,为社会传递着佛法的智慧和慈悲。

今天,我想和大家分享一些关于青年僧人的演讲稿,希望能够引起大家对佛教和青年僧人的关注和思考。

首先,作为青年僧人,我们应当深刻理解佛教的核心理念——慈悲和智慧。

慈悲是佛教的基石,它教导我们要怀着慈悲之心对待一切众生,包括自己和他人。

只有通过慈悲,我们才能真正理解并实践佛法的智慧。

而智慧,则是佛教修行的目标,通过对自性的觉悟和对世间的洞察,我们能够超越烦恼和苦难,实现内心的平静与解脱。

其次,作为青年僧人,我们要以身作则,用自己的修行实践影响和感召更多的人。

我们要努力修行,不断提升自己的修为,同时也要走出寺院,走向社会,去关怀、去帮助那些需要帮助的人。

我们要用自己的言行去激励他人,让更多的人感受到佛法的力量和温暖。

再者,作为青年僧人,我们要积极融入当代社会,与时俱进,不断丰富自己的知识和修养。

我们要学习现代科技和管理知识,提高自己的综合素质,以更加全面的能力去传播佛法,去服务社会。

同时,我们也要保持清净的内心,不被物质和功名利禄所迷惑,保持对佛法的忠诚和热爱。

最后,作为青年僧人,我们要珍惜自己的修行机会,不辜负师长和信众的期望。

我们要虔诚地对待自己的修行,不断超越自己,不断完善自己,不断回馈社会。

我们要坚守初心,不忘使命,用一颗赤诚的心去承担起传承佛法的责任,为众生谋福利。

在今天的演讲中,我想强调的是,青年僧人不仅仅是佛教传统的传承者,更是社会的建设者和引领者。

我们要以慈悲和智慧为核心,以身作则,与时俱进,珍惜修行机会,努力成为对社会有益的人。

愿我们每个青年僧人都能够以一颗赤诚的心,承担起传承佛法的使命,为世界的和平与人类的幸福贡献自己的力量。

感谢大家的聆听。

佛教崇俭戒奢演讲稿范文

大家好!今天,我非常荣幸能在这里和大家共同探讨一个值得我们深思的话题——佛教崇俭戒奢。

佛教,作为我国传统文化的重要组成部分,自古以来就倡导“勤俭持家,戒奢从简”的价值观。

在这个物质生活日益丰富的时代,我们更应该深入学习佛教的崇俭戒奢思想,弘扬中华民族的优秀传统美德。

一、佛教崇俭戒奢的内涵佛教崇俭戒奢,是指佛教倡导人们追求简朴、节俭的生活方式,摒弃奢华、浪费的恶习。

这种价值观源于佛教的“五戒”和“十善”,强调“不贪、不嗔、不痴”,倡导人们以慈悲为怀,关爱他人,珍惜资源,追求内心的宁静与和谐。

1. 五戒:不杀生、不偷盗、不邪淫、不妄语、不饮酒。

这五戒要求人们在日常生活中,遵守道德规范,不损害他人利益,保持内心的清净。

2. 十善:身善、语善、意善。

身善,即身体行为端正;语善,即言语文明,不伤人;意善,即思想纯洁,无私心杂念。

十善是佛教对人们行为的要求,旨在引导人们走向善行,实现道德的提升。

二、佛教崇俭戒奢的意义1. 传承中华民族优秀传统文化。

佛教崇俭戒奢思想,与我国传统文化中的“勤俭节约”观念相契合,有利于弘扬中华民族的优秀传统美德,促进社会和谐。

2. 促进社会公平正义。

佛教崇俭戒奢倡导人们珍惜资源,不浪费,有利于缓解社会贫富差距,实现社会公平正义。

3. 增强人们的精神追求。

佛教崇俭戒奢引导人们追求内心的宁静与和谐,有助于提高人们的精神境界,抵制物欲的诱惑。

4. 倡导绿色生活方式。

佛教崇俭戒奢强调节约资源,关爱环境,有利于推动绿色生活方式的普及,促进生态文明建设。

三、如何在生活中践行佛教崇俭戒奢1. 树立正确的价值观。

我们要树立“以德立身,以俭立家”的价值观,追求内心的富足,而非外在的奢华。

2. 节约资源。

从日常生活做起,节约用水、用电、用纸等,减少浪费,关爱地球家园。

3. 反对铺张浪费。

在消费过程中,摒弃奢侈浪费,提倡适度消费,做到“量入为出”。

4. 传承美德。

将佛教崇俭戒奢的思想传递给家人、朋友,共同践行这一价值观。

心理学视角的佛学世界分享稿

心理学视角的佛学世界分享稿

佛教是世界上最古老的宗教之一,其核心价值观是悲悯、慈悲和舍己为人。

佛教经历了多年的演变和变革,如今已成为一个涵盖广泛的哲学体系。

从心理学的角度来看,佛教的中心思想是“禅定”和“智慧”。

禅

定是指静心思考、反思、冥想,以振奋情绪、平衡思维、促进心理健康。

智慧则是指通过慈爱、思辨、冥想以及平衡行动和见解来提高智慧。

这种心态和行为模式可以改善人们的行为、思考和自我认知,从而改善他们的生活品质。

佛教的哲学和心理学思想形成了一种综合理论,创造了一种灵性健康的方式。

这种健康是生理心理健康和感性感情健康的结合,被称为“灵性健康”。

通过灵性健康,个人可以以更平衡的方式面对压力和困难,同时也在心理层面上体验满足感和成功感。

另外,佛教的中心思想还包括对于渴求和不满足的批判。

佛教看到了许多人通过征服理性和异化他们的真实自我来寻求快乐和满足。

因此,佛教认为可以用不同的方法来认识自己,呈现真正的自我,以及发现和创造平衡、快乐和意味的方式。

总的来说,佛教的思想和心理学的思想可以有方式地结合起来,创造出一种让我们更加平衡、开心和自定义的生活。

通过禅定和智慧,以及寻找真正的自己、满足自己的需要,并在找到和平衡自己的过程中品尝平衡和快乐的滋味。

藏族佛教演讲稿三分钟简短

藏族佛教演讲稿三分钟简短尊敬的评委老师,亲爱的同学们:大家好!今天,我演讲的主题是“藏族佛教”。

藏族佛教是西藏地区独具特色的宗教文化,也是藏族同胞的精神寄托和生活方式。

自公元七世纪以来,它一直深深地影响着藏族人民的信仰和思想。

藏族佛教宣扬“舍己为人、慈悲为怀”的理念,培养人们心地纯净、慈悲善良。

它强调世界和平、团结与和谐的重要性,成为西藏地区推动社会发展和民族团结进步的一大动力。

藏族佛教也是我国佛教文化的宝贵组成部分。

渊源深厚的藏传佛教在历史长河中融合了各种元素,形成独一无二的宗教文化体系。

藏传佛教讲究“修身齐家治国平天下”,它强调“证悟顿悟”,注重修行者的内心修养和境界提升。

同时,藏传佛教中智慧丰沛的经典著作,也为人们提供了深邃的思想智慧和心灵慰藉。

藏族佛教的核心教义是“佛法三宝”。

佛陀是智慧的化身,教诲人们追求智慧和解脱;法是佛陀教导的真理和规范,引导人们行善修行;僧是佛教的行者,他们教化众生、维护佛法,是人们学习、崇拜的榜样。

近年来,我国积极推动藏族佛教的传承与发展,不断加强对寺庙、经藏、僧尼的保护和管理,培养了大批高素质的藏传佛教人才。

许多寺庙重建、修缮工程的实施,让藏传佛教的精神之光在西藏大地上继续闪耀,也为世界各地的信众提供了前往朝圣的圣地。

和平与和谐是藏族佛教的最高追求。

佛教要求人们不杀生、不偷盗、不邪淫、不妄语、不嗔恨,这是佛教所弘扬的基本准则。

藏族佛教信众秉持这些教义,通过修身养性、禅修冥想,提升自身道德境界,努力实现自我净化、心灵升华,为社会和谐与稳定做出了积极贡献。

在全面建设社会主义现代化强国的新时代,藏族佛教的精神与价值,以其深厚的宗教传统和丰富的人文内涵,扮演着独特的角色,对于增强民族凝聚力、传承中华文明起到了积极的推动作用。

总之,藏族佛教是我们国家宝贵的宗教文化遗产,是推动社会进步和人类文明发展的重要力量。

让我们共同珍视和传承藏族佛教的精神财富,促进各族人民团结一心,共同建设美丽家园!谢谢大家!。

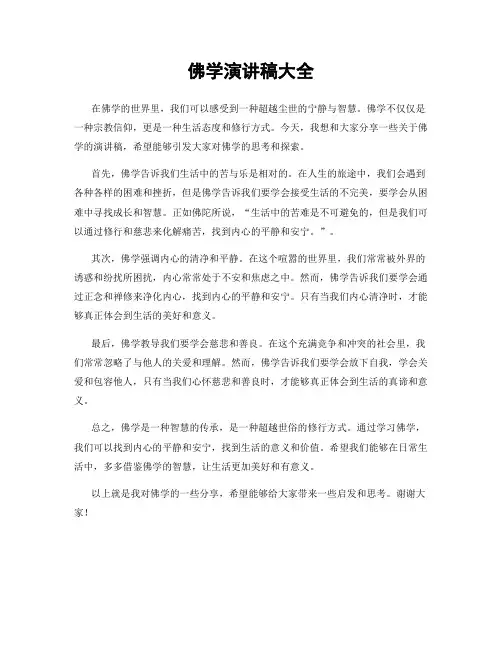

佛学演讲稿大全

佛学演讲稿大全

在佛学的世界里,我们可以感受到一种超越尘世的宁静与智慧。

佛学不仅仅是一种宗教信仰,更是一种生活态度和修行方式。

今天,我想和大家分享一些关于佛学的演讲稿,希望能够引发大家对佛学的思考和探索。

首先,佛学告诉我们生活中的苦与乐是相对的。

在人生的旅途中,我们会遇到各种各样的困难和挫折,但是佛学告诉我们要学会接受生活的不完美,要学会从困难中寻找成长和智慧。

正如佛陀所说,“生活中的苦难是不可避免的,但是我们可以通过修行和慈悲来化解痛苦,找到内心的平静和安宁。

”。

其次,佛学强调内心的清净和平静。

在这个喧嚣的世界里,我们常常被外界的诱惑和纷扰所困扰,内心常常处于不安和焦虑之中。

然而,佛学告诉我们要学会通过正念和禅修来净化内心,找到内心的平静和安宁。

只有当我们内心清净时,才能够真正体会到生活的美好和意义。

最后,佛学教导我们要学会慈悲和善良。

在这个充满竞争和冲突的社会里,我们常常忽略了与他人的关爱和理解。

然而,佛学告诉我们要学会放下自我,学会关爱和包容他人,只有当我们心怀慈悲和善良时,才能够真正体会到生活的真谛和意义。

总之,佛学是一种智慧的传承,是一种超越世俗的修行方式。

通过学习佛学,我们可以找到内心的平静和安宁,找到生活的意义和价值。

希望我们能够在日常生活中,多多借鉴佛学的智慧,让生活更加美好和有意义。

以上就是我对佛学的一些分享,希望能够给大家带来一些启发和思考。

谢谢大家!。

高僧大德发言稿一分钟

高僧大德发言稿一分钟尊敬的各位贵宾、亲爱的众生,大家好!首先,我谨代表佛教界的高僧大德对各位前来参加这次盛会的贵宾和众生表示诚挚的欢迎和衷心的感谢。

身为佛教徒,担当这次的发言嘉宾,我感到非常荣幸。

佛陀曾经说过:“行善莫问前程,修德随缘才有。

”这句话给了我们身为佛教徒的信徒们无限的启示和激励。

在这个物欲横流、人心浮躁的社会中,作为佛教徒的我们,应当积极担当起传播善良和正能量的责任和使命。

世界上处处充满着痛苦和困厄,而佛法则是人们摆脱苦难、实现内心平静的最好途径。

因此,我们需要不断弘扬佛法,让更多的人受益于佛教的智慧和慈悲。

只有通过宣传佛法,我们才能够唤醒人们内心中沉睡的慈悲和智慧,共同创造一个更加和谐、善良的社会。

在佛教的核心思想中,“菩萨”的概念被赋予了重要的意义。

菩萨是处在修行的道路上,以自己的智慧和慈悲回馈众生的人。

菩萨慈悲无边,智慧无尽,为众生带来希望和力量。

因此,我们每个人都应该努力成为“菩萨”,学会关心别人,帮助他人,为他人带来快乐和温暖。

只有这样,我们才能够真正理解佛法的真谛,才能够真正践行佛法的智慧和慈悲。

当今社会,很多人都在追逐物质的繁华和享乐的快乐。

然而,这种快乐只是表面的短暂的欢愉,它并不能带来真正的快乐和满足感。

而佛法所追求的快乐,是一种内心的快乐,是源源不断的喜悦和平安。

因此,我们每个人都应该学会放下对物质世界的执着,追求内心的宁静和快乐。

只有这样,我们才能够真正享受佛法带来的智慧和慈悲。

在修行的道路上,我们也会遇到各种各样的困难和挫折。

然而,我们不能因此而放弃,应当保持坚定的信心和毅力,继续前行。

在佛法中,有一句话叫做“金刚不坏之身”。

这句话告诉我们,只有坚定信心、坚强毅力,我们才能够克服一切困难,实现内心的修行之路。

最后,我想号召大家,共同努力,弘扬佛教,传播佛法,让更多的人从佛法中受益。

无论是修行者还是信徒,我们都应当发扬佛陀的教诲,将佛教的智慧和慈悲传扬出去,为社会带来温暖和希望。

法会居士发言稿

法会居士发言稿尊敬的法会居士、各位善男信女:大家好!我很荣幸能够站在这个讲坛上,与大家共同探讨佛法的精髓,分享对生命和修行的思考。

首先,我想表达对大家的感激之情,感谢你们的光临和支持。

在接下来的演讲中,我将从三个方面与大家分享:修身、齐家、治国。

首先,我将从修身谈起。

修身是任何一个居士的基本要求,也是佛法修行的基础。

佛陀曾经说过:“自己修行,度化自己;成就自己,度化众生”。

这句话告诉了我们真正的修行之道。

修身即是对自己进行内在改造和提升,通过修行佛陀的教法,达到心灵的净化和升华。

修身需要我们持戒、修定和慧观三道。

持戒即是遵守佛陀的教戒,避免做恶业,保持心灵的清净。

修定则是通过冥想等方法,使心灵平静,达到专注和安宁。

慧观即是开启智慧之眼,了悟世间的真相,认清生命的本质和意义。

其次,我将谈一下齐家。

齐家是每个家庭的基本要求,也是佛教强调的伦理道德观。

佛教教导我们要克己奉公,和谐相处,顺应天人之道。

这不仅包括对家人的关爱和照顾,也包括与他人的友好交往和互助。

在家庭中,我们要建立和谐的亲子关系、夫妻关系和兄弟姐妹关系。

孝敬父母、尊重长辈、疼爱子女,是佛教伦理观的重要内容。

同时,我们还要学会宽容和包容,不纠缠于物质、地位和权利,以慈悲心和智慧面对家庭中的矛盾和烦恼,维持家庭的和平与幸福。

最后,我要说一下治国。

治国是每个公民的责任和义务,也是佛教提出的公德观。

佛教教导我们要以利他为己任,为众生谋福祉,为社会的和谐发展贡献力量。

治国包括政治、经济、文化等各个方面,我们可以积极参与社会事务,为公益事业出一份力,为社会弱势群体争取权益,为社会的进步和发展呐喊。

治国还包括建设和谐社会,保护环境和生态平衡,减少人类对自然资源的破坏和浪费。

佛教教导我们要尊重生命,保护动植物的生存权利,通过宣传教育的方式,提高人们的环保意识和责任感。

总结起来,修身、齐家、治国是佛教对我们每个人提出的要求,也是一个居士的基本要素。

通过修身,我们可以在内心寻求宁静和智慧,净化心灵,修得解脱的境界。

佛学辩论发言稿

佛学辩论发言稿各位主持人、评委和亲爱的观众们:首先,我想对佛学辩论提供了这个平台的主办方表示衷心的感谢。

在这个辩论中,我们将探讨佛学的一些核心观点和哲学思想,挑战我们的智慧和思考能力。

今天,我将为大家讲解佛学的核心理念,并阐述为什么这些理念对我们当代社会和个人的生活都非常重要。

佛学是一门古老的哲学体系,它的根基可以追溯到公元前6世纪,是由释迦牟尼创立的。

佛学以痛苦和生命的无常为出发点。

它教导我们认识到人类所经历的痛苦是无法避免的,但也为我们提供了一种战胜痛苦和实现内心平静的方法。

佛学的核心理念之一是无我(Anatta)。

佛教认为,我们对自我存在的观念是一种假象。

事实上,我们所谓的"我"是由无数个瞬间的心灵和身体状态组成的。

这个观点让我们开始思考,我们是否真的拥有一个恒定不变的自我,或者我们只是一个不断变化的现象。

如果我们深入思考和实践这个理念,我们会发现自己对于事物的执着和自我的執着都是多余的,而这正是痛苦的根源。

另一个佛学的核心理念是缘起(Paticca-Samuppada)。

这个理念告诉我们,一切现象都是相互依存和相互关联的。

意思是,一切都有其成因和结果。

如果我们开始关注事物的真实本质,并理解一切现象的因果关系,我们就能更好地适应世界的变化,并理解事件的真相。

这也有助于我们减少无谓的忧虑和執着,寻求内心的宁静和和谐。

最后一个我想讨论的核心理念是般若智慧(Prajna)。

这是指通过洞察事物的真实本质和运作规律来达到彻悟的智慧。

佛教鼓励我们通过冥想和灵修实践,开发自己的内心洞察力,并超越表面的现象,看到事物的本质。

通过般若智慧,我们可以实现自我觉醒和解脱,摆脱痛苦和纷扰,达到真正的幸福和内心的平静。

在这个纷繁复杂的现代社会,佛学的理念对我们来说至关重要。

通过了解无我、缘起和般若智慧,我们可以超越功利主义追求无尽的欲望,摆脱巨大的压力和焦虑,找到真正属于我们的内心平静和意义。

最后,我希望大家在这场佛学辩论中能够对佛学的核心理念有更深入的了解,并将其应用到我们的日常生活中。

大学生佛系心态演讲稿

大学生佛系心态演讲稿尊敬的各位领导、亲爱的同学们:大家好!今天我演讲的主题是“大学生佛系心态”。

当下,佛系成为一个年轻人常用的词汇,它指的是一种随遇而安、不焦虑、不急躁的生活态度。

相信很多同学都有过这样的经历,压力巨大的大学生活让我们感到疲惫,焦虑,有时甚至一度迷失自己。

而佛系心态,恰恰是一种平和、淡定、乐观的生活态度,可以帮助我们正确面对困难和挫折。

下面,我将从几个方面来阐述大学生佛系心态的重要性以及如何培养佛系心态。

首先,佛系心态可以减轻压力,提升幸福感。

我们都知道,大学生活是一个极富挑战性的阶段,课业、社交、就业等各方面的压力都会给我们带来负担。

佛系心态能够帮助我们保持一颗平和的心,在压力面前看淡一切,不给自己太大的压迫感。

通过调整心态,我们能够更好地处理压力,减轻不必要的焦虑,从而提高我们的幸福感和生活质量。

其次,佛系心态能够促进自我成长和进步。

在大学这个平台上,我们有机会接触到各种各样的知识和人群,我们可以拓宽视野,开阔思维,提升自身素养。

但是,如果我们一味追求成绩和名利,过于急功近利,就会失去发展的机会。

佛系心态让我们更加积极主动地面对学习和成长,不抱怨、不计较眼前的得失,才能够获得持续的进步和提升。

再次,佛系心态能够帮助我们更好地面对困难和挫折。

在大学生活中,我们不可避免地会遇到各种挫折和困难,例如考试不理想、找不到实习机会等。

如果我们在面对困难时心态消极,容易沮丧、放弃。

而佛系心态能够让我们在这些挫折面前保持乐观,抱着“随缘”的心态,不断充实自己,寻找新的机会。

正如佛家有云:“不是有就是空,有空皆非有,真实实现灭。

”佛系心态让我们从另一个角度去看待挫折,从而以更积极的心态面对困难。

那么,如何培养佛系心态呢?第一,注重与自己的内心沟通。

通过与自己的沟通,我们可以更好地了解自己的需求和欲望,从而更好地平衡外界的压力和内心的需求。

第二,保持积极的心态。

无论面对什么困难,我们都应该相信自己,保持积极向上的心态。

- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。

- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。

- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

• 菩萨:“菩提萨埵”的省略,菩提 是觉悟的意思,萨埵是有情的意思 。佛教指修行到了一定程度、地位 仅次于佛的人 。 • 佛家的修养人格“寓教于象” • 地藏菩萨—大孝 安徽九华山 • 普贤菩萨—大行 四川峨眉山 • 观世音菩萨—大悲大慈 浙江普陀山 • 文殊菩萨—大智 山西五台山

• 佛家思想核心—“缘起性空”(色 即是空,空即是色)

组长:赵祥熹 组员:黄鸿日 王豪 邱泽轩 李龙 吴佳雨 丘玉燕 林家宽 方良存 韩斌 陈彦浩 林奕良

佛家思想

• 释迦摩尼:“释迦族的圣人”。古 印度迦毗罗卫国净饭王的太子,作 为太子时的名字叫“乔达摩· 悉达 多” • 佛:即佛陀的译音,意思是对宇宙 人生的根本道理有透彻觉悟的人。 • 如来佛:即释迦摩尼佛,“如”即 真知,指佛所说的“真理”;循此 真知达到佛的觉悟。

• 2、六度——修行的六个步骤 • “度”梵语是“波罗蜜多”,字义是“到彼岸 ”,就是从烦恼的此岸度到觉悟的彼岸的意思 。六度是六个到彼岸的方法。 • ⑴布施:钱财、生命、智慧的布施,为了破除 私我心,即无我为他,只奉献不索取 • ⑵持戒:“五戒” • ⑶忍辱:完全放弃自我私利,一心利益他人, 忍受毁骂打击。 • ⑷精进:不懈努力于自度度他、自觉觉他的事 • ⑸禅定:即打坐参禅,消除杂念,获得心理平 衡 • ⑹般若:即智慧,为自觉觉他而修智慧

• • • • • • • • •

二、具体行为操作 1、戒、定、慧——修行的过程 五戒,是做人的准则,是完善人格的基础 不杀生——儒家的“仁” 不偷盗——儒家的“义” 不邪淫——儒家的“礼” 不妄语——儒家的“信” 不饮酒——儒家的“智” 因戒生定:因为有了戒,就有了规矩,就能 控制住自己的心; • 因定发慧:有了定力,自性中的智慧就会 被开发出来。

• (北宗)神秀: • “身是菩提树,心如明镜台 , • 时时勤拂拭,勿使染尘埃 ” • ——渐悟 • (南宗)慧能: • “菩提本无树,明镜亦非台 , • 本来无一物,何处染尘埃”

谢谢

• 所谓“缘起”,即世间上一切 事物都是因缘和合所生起,它的存在 必须依赖于众多的条件。缘生的事物 不能离缘而存在 。 • 所谓“性空”,即一切事物既 然都是条件的组合,那么它们就不会 有自己的个性、本性,没有不变性、 永恒性和自主性。(无我、无常)

• 佛家的人格修养

• 作为同是追求道德修养和人格完 善的文化,佛教传入中国,扩大了中 国本土这种文化的外延,同时也丰富 了它的内涵。 • 一、发菩提心 • 发菩提心就是求“觉悟”的心, 是令自己也令一切众生具备根本大智 慧的心,即成佛的心,也即无我为他 的心。