城市与城市发展复习资料一

2023-2024学年高二地理下学期期末复习重点专题04+城市、产业与区域协调发展(重要考点)

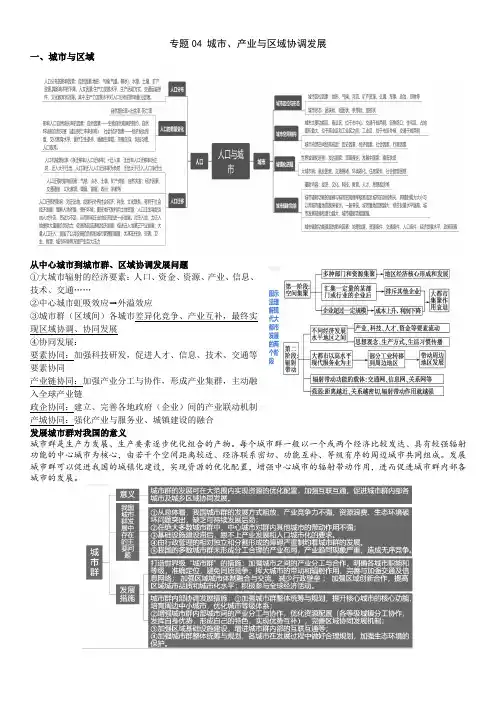

专题04 城市、产业与区域协调发展一、城市与区域从中心城市到城市群、区域协调发展问题①大城市辐射的经济要素:人口、资金、资源、产业、信息、技术、交通……②中心城市虹吸效应➡外溢效应③城市群(区域间)各城市差异化竞争、产业互补,最终实现区域协调、协同发展④协同发展:要素协同:加强科技研发,促进人才、信息、技术、交通等要素协同产业链协同:加强产业分工与协作,形成产业集群,主动融入全球产业链政企协同:建立、完善各地政府(企业)间的产业联动机制产城协同:强化产业与服务业、城镇建设的融合发展城市群对我国的意义城市群是生产力发展、生产要素逐步优化组合的产物。

每个城市群一般以一个或两个经济比较发达、具有较强辐射功能的中心城市为核心,由若干个空间距离较近、经济联系密切、功能互补、等级有序的周边城市共同组成。

发展城市群可以促进我国的城镇化建设,实现资源的优化配置,增强中心城市的辐射带动作用,进而促进城市群内部各城市的发展。

资源型城市的转型发展二、产业发展与产业转移1.产业结构升级(1)表现①劳动力转移:从第一产业向第二、第三产业转移。

②国民经济重心变化:由第一产业转向第二产业,进而转向第三产业。

③经济增长方式的转变:由以轻纺工业为主上升到以重化工业为主;由以原材料为主上升到以加工组装为主;由以低附加值的劳动密集型产业为主上升到以高附加值的技术密集型产业为主。

(2)升级的原因①比较优势的变化和政策的引导 ②技术创新是推动产业不断升级的根本原因(3)规律①区域发展前期,产业结构以第一产业为主。

②随着工业化的不断加速,产业结构转变为以第二产业为主。

③当区域经济发展到较高水平时,第二产业所占比重不断下降,产业结构以第三产业为主。

(4)产业结构升级的路径可以通过产业延伸、产业更新、技术突破等途径升级该区域的产业结构;也可以从微笑曲线寻求企业的升级路径。

微笑曲线中间环节是工农业生产,附加值低;左边是研发、右边是营销,附加值高。

《城市总体规划》期末考试复习题及参考答案

城市总体规划复习题(课程代码 252369)一、单项选择题 (共50题)1.城市经济基础理论把城市经济分为()。

DA.第一产业、第二产业、第三产业三大部类B. 重工业和轻工业两大部类C. 计划经济和市场经济两大部类D. 基本经济和从属经济两大部类2. 当人均国民生产总值达到()美元时,标志着工业化已进入成熟阶段,开始向后工业化时期过渡。

BA.1000B.4000C.10000D.200003. 下列哪一项不是先进制造业的主要特征()。

CA.数B.极C.快D.智4.关于有机疏散理论的目标,下列论述不妥的是()。

CA.把衰败地区中的各种活动,按照预定方案,转移到合适于这些活动的地方去B.保护一切老的和新的使用价值C.对日常活动进行功能性的分散D.把大城市目前拥挤的区域,分解成若干个集中单元5. 下面关于现代城市设计的基本指导思想表述正确的是( )。

AA.新陈代谢的观念 B.新颖的观念C.先进性的观念D.复杂性的观念6. 城市总体规划中城市用地布局规划图画出的各类用地( )。

BA.以大类为主 B.以大类为主,中类为辅C.以大、中类为主,小类为辅D.以大类为主,中、小类为辅7.一般禁止建设区的山体坡度大于()%。

DA.10B.15C.20D.258. 控制范围为“对城市发展全局有影响、城市规划中确定的、必须控制的城市基础设施用地的控制界线”的是()。

CA.黑线B.红线C.黄线D.绿线9.对于一般()来说,城市商务活动规模不大,可以与商业中心结合。

DA.特大城市B.大城市C.小城市D.中小城市10. 城市生态系统是()的生态环境。

AA.人工环境B.动态平衡C.脆弱D.特殊11.世界真正可以利用的淡水资源不足()%。

CA.0.01B.0.01C.0.03D.0.0412.城市总体规划的上层次规划是()。

AA.城镇体系规划B.控制性详细规划C.修建性详细规划D.城市设计13.根据《城市用地分类与规划建设用地标准》GB50137-2011,城市建设用地共分为()大类、()中类、()小类。

城市地理学期末复习资料大全

1,城市:是具有一定人口规模,并以非农业人口为主的居民聚居地,是聚落的一种特殊形态。

是生产力发展到一定阶段的产物。

场所——市集——城市。

2,城市的产生:一是区域自然地理条件,如地质、地貌、气候、水文、土壤植被首先作为人类的生存环境,通过影响人口分布而影响城市的发展。

二是区域经济地理条件,矿产资源、水热资源、淡水资源、动植物资源的富饶程度及其组合,基础设施的状况,区域劳动力的数量和质量,经济发展的历史传统、现状经济发展得水平和结构特征,未来开发的潜力都可以影响区域的城市发展。

三是城市的地理位置,城市的地理位置是城市及其外部自然、经济、政治等客观事物在空间上的结合。

有利的结合则有利于城市的地理位置,必然促进城市的发展;反之则亦然。

3,城市地理位置的类型:一是大、中、小位置(从不同空间尺度来考察)大位置是城市对较大范围的事物的相对关系,可以借助小比例尺地图进行分析。

小位置是城市对其所在城址及附近事物的相对关系,可以借助大比例尺地图进行分析。

有时可以从大小位置之间分出一种中位置。

二是中心、重心位置和邻接、门户位置:从城市及其腹地之间的相对位置关系来区分的;如太原、贵阳作为各自身份的中心,舟山的沈家门作为邻接渔场。

①中心位置:城市位于某一区域的中央,城市与其以外各个方向的联系距离都比较近。

中心位置既便于四面八方的交通线向中心会聚,也有利于从中心向外开辟新的交通线,因而促使城市的发展。

如太原、贵阳作为各自省份的中心②重心位置:如西安、杭州、南昌、乌鲁木齐等省会城市均不在各省的中心位置,却都接近于省域的重心位置。

③邻接位置城市区位追求邻接于决定其发展的区域,不必要或不可能在本区域的中央。

渔港要求邻近渔场,如舟山的沈家门,广西的北海;矿业城市要求邻接矿区,如煤城淮北、鸡西;耗能工业要求接近廉价电源地等。

④门户位置:一种特殊的邻接位置可叫门户位置或出入口位置。

当一个地理区的对外联系集中在某一方向上时,这个区域的中心城市常常不在本区中央,而明显偏于主要联系方向一端。

城市规划原理复习重点DOC

城市规划原理复习重点DOC1.城市规划的基本原则城市规划的基本原则主要包括以下几个方面:合理布局原则、经济适度原则、生态环保原则、社会公平原则和人文关怀原则。

这些原则保证了城市的可持续发展和人民生活的改善。

2.城市规划的基本步骤城市规划的基本步骤包括城市调查研究、城市发展目标的确定、城市规划方案的编制和城市规划方案的实施四个阶段。

其中城市调查研究是规划的基础,城市发展目标的确定是规划的核心,城市规划方案的编制是规划的具体实施方案,城市规划方案的实施是规划的最终目标。

3.城市规划的布局原则城市规划的布局原则包括以下几个方面:均衡发展原则、核心区合理布局原则、分块开发原则、景观保护原则和绿地保护原则。

这些原则保证了城市的功能协调和空间合理利用。

4.城市规划的功能划分城市规划的功能划分主要包括以下几个方面:居住功能、产业功能、商业功能、文化功能、交通功能和公共服务功能。

这些功能的合理划分保证了城市的经济发展和人民生活的改善。

5.城市规划的空间形态城市规划的空间形态主要包括以下几个方面:城市的整体布局、城市的街区形态、城市的建筑高度和城市的公共空间。

这些空间形态的合理设计保证了城市的可持续发展和人民生活的舒适度。

6.城市规划的社会公平原则城市规划的社会公平原则主要包括以下几个方面:住房公平分配原则、城市设施公共化原则、城市服务公众化原则和城市管理公正化原则。

这些原则保证了城市的社会公平和人民生活的改善。

7.城市规划的环境保护原则城市规划的环境保护原则主要包括以下几个方面:生态环境保护原则、资源节约利用原则和环境污染控制原则。

这些原则保证了城市的环境可持续发展和人民生活的健康。

8.城市规划的经济适度原则城市规划的经济适度原则主要包括以下几个方面:经济适度规模原则、经济适度布局原则和经济适度功能划分原则。

这些原则保证了城市的经济可持续发展和人民生活的改善。

9.城市规划的参与原则城市规划的参与原则主要包括以下几个方面:整体参与原则、利益相关方参与原则和公众参与原则。

城市规划原理(第四版)复习资料

城市规划原理(第四版)复习资料第1 章到第 18 章第一章城市与城镇化一、城市的形成第一次劳动分工:农业与畜牧业的分工,农业从畜牧业分出第二次劳动分工:商业与手工业从农业中分离。

以农业为主的就是农村,具有商业及手工业职能的就是城市。

二、城镇化1、城镇化的含义:农业人口和农用土地向非农也人口和城市农地转化的现象及过程。

包括:人口职业的转变,产业结构的转变,土地及地域空间的变化2、城镇化水平是指城镇化人口占总人口的比重。

3、城镇化分为起步,加速和稳定三个阶段起步阶段:生产水平尚低,城镇化的速度较慢,较长时期才能达到城市人口占总人口的30%左右。

(高出生率,高死亡率,低自然增长率)加速阶段:当城镇化超过30%时,进入了快速提升阶段,经济实力明显增加,城镇化的速度加快,在不长的时期内,城市人口占总人口的60%或以上(高出生率,低死亡率,高自然增长率)稳定阶段:农业现代化的过程已基本完成,农村的剩余劳动力已基本上转化为城市人口,随着城市工业的发展和技术的进步,一部分工业人口又转向第三产业(低出生率,低死亡率,低自然增长率)第二章城市规划思想发展一、周礼考工记匠人营国,方九里,旁三门。

国中九经九纬,经涂九轨。

左祖右社,面朝后市,市朝一夫。

二、各朝都城1、秦:相天法地,强调方位,以天体星象坐标为依据,布局灵活具体。

规模宏大。

2、汉长安:宫殿与市民居住生活区在空间上分隔,强调皇权,周礼制的规划思想理念得到全面的体现。

3、三国(邺城):采用城市功能分区的布局方法,继承战国时期以宫城为中心的规划思想4、唐(长安):以宫城为中心,“官民不相参”和便于管制的指导思想。

里坊制在唐长安进一步发展,布局符合周礼考工记。

(唐长安由宇文恺负责制定规划)5、宋:里坊制逐渐被废除,出现开放的街巷制度。

三、西方古代城市规划思想1、希波丹姆模式:古希腊城邦时期出现以方格网的道路系统为骨架,以城第1 章到第 18 章市广场为中心。

2、城市以广场为中心的核心思想反映了古希腊时期的市民民主文化。

城市经济学复习资料

城市经济学复习资料一、名词解释1、城市经济学:研究城市发展规律和城市发展政策的一门经济学分支学科。

2、城市化:人口向城市集中的过程,或者说城市人口在总人口中比重上升的过程。

3、聚集经济:由于城市集聚而产生的经济效益,包括外部经济和内部经济。

4、区位:一个物体在空间的位置,是可被观察和度量的。

5、土地租金:地租是土地使用者为了使用土地,向土地所有者支付的费用。

6、城市基础设施:为城市生产和消费提供公共服务的物质工程设施,包括交通、通讯、能源、水资源等子系统。

7、城市生态环境:在城市空间范围内,生物圈、大气圈、水圈、岩石圈相互交织而形成的特殊生态环境。

8、可持续发展:既满足当代人的需求,又不损害后代人满足其需求的能力。

二、简答题1、简述城市经济学的研究对象和内容?答:城市经济学的研究对象是城市经济活动及其规律,以及城市发展规律和城市发展政策。

其内容包括:城市化、城市规划、城市交通、城市环境、城市基础设施、城市经济发展、城市社会文化发展等方面。

2、简述城市化对经济发展的影响?答:城市化可以促进经济增长,提高生产效率,推动产业升级,改善资源配置,缓解农村劳动力过剩等问题,同时还可以带来社会文化发展的变化。

3、简述聚集经济的形成机制?答:聚集经济的形成机制主要包括以下几个方面:一是规模经济,即通过大规模的生产和消费活动,产生规模效益;二是技术外部性,即技术创新和溢出效应;三是交易成本降低,即通过距离的缩短和专业化市场的形成,降低交易成本;四是社会文化因素,即人口集聚带来的社会文化交流和融合。

4、简述城市土地利用的基本原则?答:城市土地利用的基本原则包括:一是优化配置原则,即根据城市规划的要求,合理配置各类用地;二是节约利用原则,即通过提高土地利用效率,减少浪费;三是功能分区原则,即将不同功能的用地划分为不同的区域,如商业区、住宅区、工业区等;四是可持续发展原则,即考虑土地资源的可持续利用和社会经济发展的可持续性。

《城市规划原理》考前复习重点+试题

第一节城市的定义:指以非农产业和非农人口聚集为主要特征的居民点,在我国指按国家行政建制的市和镇。

(按城市规划法,指国家按行政建制设立的直辖市、镇)现代城市定义:有一定数量的非农业人口为主的集居点。

(包含三方面因素:人口数量、产业构成、行政管辖)城市化含义:农业人口与土地向非农业的城市转化的现象与过程。

(包括人口转变城市规划:是为了实现一定时期内城市的经济和社会发展目标,确定城市性质、规模和发展方向,合理利用城市土地,协调城市空间布局和进行各项建设的综合部署和全面安排。

城市规划区:是指城市市区、近郊区以与城市行政区域内因城市建设和发展需要实行规划的区域。

、产业结构转变、土地和地域空间的变化。

)(1)雅典宪章的主导思想是把城市和城市的建筑分成若干组成部分;马丘比丘宪章的目标是将这些部分重新有机地统一起来,强调他们之间的相互依赖性和关联性。

(2)雅典宪章的思想基石是机械主义和物质空间决定论;马丘比丘宪章宣扬社会文化论,认为物质空间只是影响城市生活的一项变量,而起决定作用的应该是城市中的各类群体、社会交往模式和政治结构。

(3)雅典宪章将城市规划视作对终极状态的描述;马丘比丘宪章更强调城市规划的过程性和动态性。

《易经》:日中为市,致天下之民,聚天下之货,交易而退,各得其所。

城市是社会经济发展到一定阶段的产物,具体说是人类第三次社会大分工的产物城市的定义:人口数量,产业构成与行政管辖的意义。

《墨子》记载有关于城市建设与攻防战术的内容。

中国古代一些城市的平面也曾由一套方城发展成二套城墙,都城则有三套城墙,这些都是从防御要求出发的。

斯卡莫奇理想城市方案,从防御要求出发。

城市化:农业人口与土地向非农业的城市转化的现象与过程。

城市化内容:1.人口职业的转变。

2.产业结构的转变。

3.土地与地域空间的变化。

《周礼。

考工记》记载了周代城市建设的空间布局制度对中国古代城市规划实践活动产生了深远影响:“匠人营国,方九里,旁三门。

城市规划原理(总规)复习资料-长安大学(一)

名词解释1.城镇化:从传统乡村社会到现代城市社会过渡的过程,是一个必然的历史过程。

农业人口和农用土地向非农业人口和城市用地转化的现象及过程。

4.雅典宪章:反映了当时“现代建筑”学派的观点。

——城市要与其周围影响地区作为一个整体来研究城市规划的目的解决居住、工作、游憩与交通四大城市功能的正常进行。

居住—人口密度过大工作—工作地点在城市中的布局缺少统一规划游憩—缺乏开敞空间城市绿地少位置不适中。

道路—不够宽交叉口过多未能按功能进行分类6.邻里单位思想:要求在较大的范围内统一规划居住区使每一个“邻里单位”成为组成居住区的细胞。

7.详细规划:以总体规划或者分区规划为依据,详细规定建设用地地各项控制指标和其他管理要求,或者直接对建设作出具体的安排和规划设计。

8.概念规划:指介于发展规划和建设规划之间的一种新的提法,它更不受现实条件的约束,而比较倾向于勾勒在最佳状态下能达到的理想蓝图。

它强调思路的创新性、前瞻性和指导性。

概念规划的内容主要是对城市发展中具有方向性、战略性的重大问题进行集中专门的研究,从经济、社会、环境的角度提出城市发展的综合目标体系和发展战略,以适应城市迅速发展和决策的要求。

9.城市用地:指按城市土地使用的主要性质划分的各类用地的总称。

按照国家有关规定,城市用地一般包括居住用地、公共设施用地、工业用地、仓储用地、对外交通用地、道路广场用地、市政公用设施用地、绿化用地、水域、特殊用地和其他用地等。

10.热岛效应:在大中城市,由于建筑密集、绿地、水面偏少,生产与生活活动过程散发大量的热量,出现市区气温比郊外要搞的现象11.滑坡:斜坡上的岩土体在重力作用下整体向下活动的地质现象12.崩塌:峭斜坡上的岩土体突然崩落、滚动,堆积在山坡下的地质现象13.冲沟:是由间断流水在地表冲刷形成的沟槽14.城市职能;城市在一定地域内的经济、社会发展中所发挥的作用和承担的分工。

15.城市性质:城市在一定地区、国家以至更大范围内的政治、经济与社会发展中所处的地位和所负担的主要职能。

城市专题复习总结

分布规律

特点

是大专院校、科 研单位、图书馆、 展览馆等集中的 区域,自然环境 较好,交通便利, 通信发达。

分布原因

为文教、科 研、参观学 习提供方便 条件。

2、常见城市功能区分布规律、特点、分布成因 (6)郊区 功能区 郊区 分布规律

分布在城 市外围

特点

主要是为大城市 提供服务的农业 区,往往与高级 住宅区混合在一 起,在特大城市 或大城市的郊区 多建有卫星城。

一、什么叫城市、城市区位因素

1、城市 (chéng shì )是“城”与“市”的 组合词。“城”主要是为了防卫,并且用城 墙等围起来的地域。《管子· 度地》说“内为 之城,内为之阔”。“市”则是指进行交易 的场所,“日中为市”。 2、城市是一个区域的中心,通常位于区域中 最方便联系居民的地段,如区域的中心位置、 区域交通最为便利的地段等。 3、城市为人口密集、工商业发达的地方,通 常是周围地区政治、经济、文化的中心。

分布原因

主要分布 在交通便 捷、人口 流量大的 地方

2、常见城市功能区分布规律、特点、分布成因 中心商务区 功能区 分布规律 特点

以商贸、现代服务、 办公等功能为主, 经济活动最繁忙, 建筑物高大稠密, 早晚人口流动量大, 人口昼夜差异大。

分布原因

大城市中 心交通便 利、通信 发达,地 价高

中心商 一般位于 务区 大城市中

8.城市功能区是指 A.提供城市职能的地区 B.城市内由交通线路分隔的地带 C.城市人口统计区 D.相同功能活动相对集中的地区

D

9.城市功能区形成的主要原因是 C A.城市各地块价格是相同的 B.各种经济活动之间是互相联系的 C.各种经济活动需要占有或利用一定的城市土地 D.各种经济活动需要有明确的界限

注册城乡规划师复习-城乡规划原理-第一章-城市与城市发展

第一章城市与城市发展(11%)1.1城市的概念与定义(非大纲)1.城市的概念城市最早是政治统治、军事防御和商品交换的产物,“城”市由军事防御产生的,“市”是由商品交换(市场)产生的。

城市归根结底是由社会剩余物资的交换和争夺而产生的,也是社会分工和产业分工的产物。

2.城市的定义1)城市的产生定义——城市是社会经济发展到一定阶段的产物,具体说是人类第三次社会大分工的产物。

城市是在”城”和”市”功能叠加的基础上,以行政和商业活动为基本职能的复杂化、多样化的客观实体。

2)城市的功能定义——是工商业活动集聚的场所,是从事工商业活动的人群聚居的场所。

3)城市的集聚定义——城市的本质特点是集聚。

高密度的人口、建筑、财富和信息是城市的普遍特征。

4)城市的区域定义——城市是一种区域现象。

作为人类活动的中心,同周围广大区域保持着密切的联系,具有控制、调整和服务等职能。

5)城市的景观定义——城市以人造景观为特征的聚落景观,包括土地利用的多样化,建筑物的多样化和空间利用的多样化。

包括了自然环境却又是以人造物和人文景观为主的一种地理环境。

6)城市的系统定义——城市是一个复杂且处于动态变化之中的自然—社会复合巨系统。

共识:城市是非农人口集中,以从事工商业等非农生产活动为主的居民点,是一定地域范围内社会、经济、文化活动的中心,是城市内外各部门、各要素有机结合的大系统。

1.2掌握城市和乡村的基本特征及城市与农村社会的主要差别:1)人的活动、建筑的区域、居住地、生产地等的相对分散是基本特征;2)同一地区的人们生活有明显的同质性;3)大部分生活资料可以直接来源于土地;4)社会结构比较简单;5)能源使用多样;6)如城市的变化一样,在经济发展和社会变革的驱使下,乡村在各地也发生着不同程度的变化。

3.城市与乡村的基本差别:、以及城市社会的异质性高于农村社会。

体现在空间要素的集中程度(或分散程度)上;2)生产效率的差异:城市经济活动是高效率的,主要是由于高度的组织,属于高级生产或服务性质;相反,乡村经济活动还依附于土地等初级生产要素;3)生产力结构的差异:城市是以非农人口为主的居民点,这也造成了城乡生产力结构的根本区别;4)职能的差异:城市一般是工业、商业、交通、文教的集中地,是一定地域的政治、经济、文化的中心,在职能上是有别于乡村的。

- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。

- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。

- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

城市与城市发展复习资料一

一、城市的形成与发展

1. 了解城市形成的主要动因

2. 了解城市发展的基本规律

知识结构体系

(一) 城市形成的动因

城市的初始概念包含"城"、"市"二个含义

城--城堡,具有防御功能,为防备野兽伤害及其他部落袭击而筑。

市--市场,拥有商品交换的商业功能。

随后,城、市功能的合二为一,逐渐形成了城市。

"城市"产生的三种学说--交易学、防御学、地利学

城市--是以非农产业和非农业人口聚集为主要特征的居民点,在我国是指按国家行政建制设立的市和镇。

1. 城市形成的主要动因--城市与人类劳动大分工

第一次人类劳动大分工:即农业与畜牧业的分工,在原始社会产生了固定居民点

第二次人类劳动大分工:即商业和手工业与农牧业的分工,在从原始社会向奴隶社会过渡的时期出现了城市

人类历最早的城市出现在公元前3000年左右,是人类社会的第二次劳动大分工的产物,出现在从原始社会向奴隶社会的过渡时期。

2. 城市形成和发展的根本原因

在5000多年的文明史中,人类社会经历了漫长的农业经济时代,工业经济时代仅有300年的历史。

建立在工业化基础上的经济发展:农村的推力和城市的引力

在城市中创造第二产业和第三产业的就业岗位

工业化(城市的引力) 导致人口从农村向

提高农业生产率,产生大量农业剩余劳动力城市的大规模转移(农村的推力)18世纪后,工业化进程促进了生产力水平的提高--加快了城市的发展。

城市的规模效益和聚集效益使城市成为人类聚居地的主要形式

(二) 有关城市发展的基本理论

1. 区域理论

城市是区域的核心;区域发展是不平衡的

城市与区域发展互相促动:城市的中心作用强,就能带动周围区域社会经济的发展;区域社会经济水平高,则促使中心城市更加繁荣;

1950年佩鲁提出增长极核理论:城市通过极化效应、扩散效应的发展,使区域经济趋于均衡,然后进入下一轮极化、扩散的发展阶段

具备发展条件、通过区域极化发展的城市,成为区域发展的增长极核--中心城市。

2. 经济学理论

城市经济活动是决定城市发展的最重要因素之一

城市产业分为基础产业(城市发展的关键)和服务产业(主要满足本市消费需要)§

在城市产业分类中,基础产业是城市发展的关键。

只有基础产业得到了发展,城市经济的整体才能得到发展。

3. 人文生态学理论:互相依赖、互相竞争是人类社区空间关系形成、发展的重要因素

4. 交通通讯理论

城市的发展源于城市为人们提供面对面交往、交易的机会

交通、通讯是人类相互作用的媒介,可促进城市整体全面发展§

5. 经济全球化理论:城市发展越来越受到全球经济环境的影响和跨国资本的外部控制

20世纪70年代以来,世界经济格局发生了根本性变化,表现为新一轮的国际劳动分工。

在旧的世界经济格局中,发展中国家作为原料产地,发达国家则从事成品制造。

在新的世界经济格局中,控制、管理功能集聚于少量全球性中心城市;制造、装配功能扩散在大城市中。

城市发展越来越受到全球经济环境的影响和跨国资本的外部控制。

6. 城市进化理论

从工业化社会到后工业化社会,城市发展分为四个阶段

绝对集中(工业化社会初始期),相对集中(工业化社会成熟期)--共同点是城市人口增长占主导,不同点是后者出现郊区人口增长的

态势。

相对分散(后工业化社会初期)、绝对分散(后工业化社会成熟期)--共同点是郊区人口增长占主导,不同点是后者中城市人口下降。

二、城市的物质、社会和产业构成

1. 熟悉城市物质环境的构成要素以及相互关系

2. 了解城市社会的基本特征及与农村社会的主要差别

3. 了解城市产业构成及其演化趋势

知识结构体系

(一) 城市的物质构成

1. 城市物质构成的两种领域

公共领域:社会公众共享的物质环境,是公共投资和开发的范畴;起主导作用,为非公共领域的开发提供可能性、约束性

非公共领域:社会个体占用的物质环境,是非公共投资和开发范畴

2. 城市物质环境的空间属性

可达性:空间联系的便利程度,与城市道路交通网络有关,影响城市的级差地租及空间分布

外部效应:城市物质环境要素之间的相互影响作用,包括积极(如交通、绿化等)与消极(如污染)两类

(二) 城市社会的基本特征

1. 人口老龄化:大于、等于60岁的老人占10%或大于、等于65岁的老人占7%

2. 家庭核心化:大家变小家,多人口变少人口,以父母加子女为主的核心主干家庭为主

3. 生活闲暇化:生活水平提高,闲暇时间增多

(三) 城市社会与农村社会的主要差别

1. 农村社会的认同基础--地缘关系、乡土意识--同质性。

2. 城市社会的人际关系以社会分工为基础--不同经济、文化背景的社会群体在聚居方式和空间分布上表现出多样性(所谓物以类聚、人以群分)。

3. 本质差别--城市社会的异质性远远高于乡村社会。

(四) 城市的产业构成及演化趋势

1. 城市产业构成

第一产业:产品直接来源于自然界的部类

第二产业:对初级产品进行再加工的部类

第三产业:为生产和消费提供服务的部类

2. 城市产业演化趋势

前工业社会--经济结构以第一产业为主导。

工业社会--经济结构以第二产业为主导。

后工业社会--经济结构以第三产业为主导,经济发达国家已进入后工业社会。

趋势:从以第二产业为主导到以第三产业为主导;从以传统制造业为主导到以高科技产业为主导;从水平空间经济结构到垂直空间经济结构

【。