(完整版)季氏将伐颛臾教案

《季氏将伐颛臾》教案设计

《季氏将伐颛臾》教案设计第一章:教学目标1.1 知识与技能1. 理解《季氏将伐颛臾》的文言文内容,掌握生僻词语的意思。

2. 分析文章的结构和论证方法,提高阅读和理解能力。

1.2 过程与方法1. 通过自主学习、合作探讨的方式,深入解读文本,领会作者的观点。

2. 学会如何运用文言文进行论证和表达,提升写作能力。

1.3 情感态度与价值观1. 体会儒家思想在《季氏将伐颛臾》中的体现,理解其对社会的影响。

2. 培养学生的思辨能力和批判精神,学会独立思考。

第二章:教学内容2.1 教学文本《季氏将伐颛臾》2.2 教学重点1. 生僻词语的解释和运用。

2. 文章结构和论证方法的分析。

2.3 教学难点1. 文言文的断句和朗读。

2. 对文章深层含义的理解和探讨。

第三章:教学方法3.1 自主学习法学生通过预习,自主解决生僻词语,理解文章大意。

3.2 合作探讨法学生分组讨论,分析文章结构,总结论证方法。

3.3 案例分析法教师选取典型例子,分析文章的深层含义。

第四章:教学步骤4.1 导入新课介绍《季氏将伐颛臾》的背景,激发学生的学习兴趣。

4.2 自主学习学生自主解决生僻词语,理解文章大意。

4.3 合作探讨学生分组讨论,分析文章结构,总结论证方法。

4.4 课堂讲解教师讲解文章的深层含义,引导学生思考。

4.5 课堂练习学生运用所学知识,进行课堂练习。

4.6 总结反馈教师对学生的学习情况进行总结,给予反馈。

第五章:教学评价5.1 过程性评价关注学生在自主学习、合作探讨过程中的表现,及时给予指导和鼓励。

5.2 终结性评价通过课堂练习和课后作业,检验学生对知识的掌握程度。

5.3 自我评价学生对自己的学习过程和成果进行评价,反思自己的学习方法和解题思路。

第六章:教学准备6.1 教师准备1. 熟悉《季氏将伐颛臾》的教学内容,掌握教学目标和要求。

2. 准备相关的历史文化背景资料,帮助学生更好地理解文本。

3. 设计好课堂练习和课后作业,检验学生对知识的掌握程度。

《季氏将伐颛臾》教案

案

汇报人:

2023-12-26

• 课程介绍与背景 • 文本解读与赏析 • 知识点梳理与拓展 • 思考与实践活动设计 • 跨文化对比与启示 • 课堂互动与答疑环节

目录

01

课程介绍与背景

《季氏将伐颛臾》背景及作者简介

《季氏将伐颛臾》背景

本文选自《论语·季氏》。文中记述了孔子和冉有的一场对话 ,集中讨论鲁国贵族季氏企图发动战争,攻打小国颛臾的问 题,明确表达孔子反对武力征伐,主张“仁者爱人”的思想 。

02

文本解读与赏析

文章结构及写作特点

01

02

03

结构清晰

文章以对话形式展开,通 过孔子与冉有、季路的问 答,层层推进,阐述了孔 子的政治主张。

语言简练

文章语言简练,言简意赅 ,富有哲理性和感染力。

运用对比

通过对比季氏与颛臾的不 同行为,凸显了孔子的政 治立场和道德观念。

关键人物形象塑造及其特点

06

课堂互动与答疑环节

学生提问及教师解答

学生提问

季氏为什么要攻打颛臾?

教师解答

季氏攻打颛臾的原因有多方面,包括政治、经济和军事等方面的考虑。在政治上,季氏希望通过攻打颛臾来巩固 自己的地位,进一步控制鲁国政权;在经济上,颛臾是一个富饶的地区,季氏希望通过占领该地区来获取更多的 财富和资源;在军事上,季氏希望通过此次行动来展示自己的军事实力,威慑其他诸侯国。

孔子

作为儒家学派的创始人,孔子在本文中被塑造为一个睿智、仁爱、有远见的政治家和教育 家。他通过问答形式,向弟子们传授了“仁政”、“礼治”等儒家思想。

冉有、季路

作为孔子的弟子,他们在本文中扮演了提问者和倾听者的角色。通过他们的提问,引出了 孔子的政治主张和道德观念。同时,他们也代表了当时社会的一部分人,对于孔子的思想 有着一定的认同和接受。

《季氏将伐颛臾》教案

《季氏将伐颛臾》教案第一章:教学目标与内容1.1 教学目标1. 理解《季氏将伐颛臾》的历史背景和意义。

2. 掌握文中的关键词汇和句子结构。

3. 提高阅读和解析古代文学作品的能力。

4. 培养对中华优秀传统文化的兴趣和热爱。

1.2 教学内容1. 《季氏将伐颛臾》的背景介绍。

2. 文言文的基本阅读技巧。

3. 文中重要词汇的解释。

4. 文中句子的翻译和解析。

5. 文中人物形象的分析。

第二章:教学方法与步骤2.1 教学方法1. 讲授法:讲解文言文的基本阅读技巧和文中重要词汇。

2. 互动法:引导学生进行句子翻译和人物形象分析。

3. 小组讨论法:分组讨论问题,培养合作能力。

4. 案例分析法:分析文中具体句子和人物行为。

2.2 教学步骤1. 导入:介绍《季氏将伐颛臾》的背景。

2. 阅读理解:学生自读课文,理解大意。

3. 词汇讲解:讲解文中的关键词汇。

4. 句子翻译:学生翻译文中重要句子。

5. 人物形象分析:分析文中的主要人物形象。

第三章:教学重点与难点3.1 教学重点1. 《季氏将伐颛臾》的历史背景和意义。

2. 文言文的基本阅读技巧。

3. 文中重要词汇和句子结构的掌握。

4. 文中人物形象的分析。

3.2 教学难点1. 文言文句子的翻译和解析。

2. 人物形象的分析。

第四章:教学评价与反馈4.1 教学评价1. 学生对《季氏将伐颛臾》的历史背景和意义的理解程度。

2. 学生对文言文阅读技巧的掌握情况。

3. 学生对文中重要词汇和句子结构的掌握情况。

4. 学生对文中人物形象分析的能力。

4.2 教学反馈1. 学生对课堂讲解的反馈。

2. 学生在课后作业中的表现。

3. 学生在小组讨论中的表现。

第五章:教学资源与拓展5.1 教学资源1. 《季氏将伐颛臾》原文文本。

2. 文言文阅读技巧指导资料。

3. 相关历史背景的资料。

4. 参考译文和解析。

5.2 教学拓展1. 引导学生阅读其他古代文学作品,提高阅读能力。

2. 组织学生进行古代文化知识竞赛,增加对传统文化的了解。

《季氏将伐颛臾》教案

《季氏将伐颛臾》教案第一章:教学目标1.1 知识与技能了解《季氏将伐颛臾》的历史背景和作者孔子。

分析文章的结构和论证方法。

解读并运用文中的重要词汇和句子。

1.2 过程与方法通过自主学习、合作探讨的方式,深入理解文章的主题和观点。

学会分析历史文献,提取关键信息,并进行批判性思考。

1.3 情感态度与价值观培养对中华传统文化的认同感,增强民族自豪感。

树立正确的道德观念,注重个人修养和社会责任。

第二章:教学内容2.1 课文梗概介绍《季氏将伐颛臾》的故事背景,季氏欲伐颛臾,颛臾请求孔子评理,孔子从道德、礼仪等方面进行反驳,最终使季氏放弃侵略计划。

2.2 重点词汇季、颛臾、伐、礼、仁等。

2.3 难点句子"夫颛臾,昔者先王以为东蒙主,且在邦域之中矣。

""吾恐季孙之忧,不在颛臾,而在萧墙之内也。

"第三章:教学过程3.1 导入新课通过介绍孔子的生平和思想,引发学生对《季氏将伐颛臾》的兴趣。

3.2 自主学习学生自主阅读课文,理解故事情节,标记生词和难点。

3.3 合作探讨学生分组讨论,共同解决生词和难点问题,分享学习心得。

3.4 课堂讲解教师讲解课文内容,解析重点词汇和句子,阐述孔子的观点和思想。

3.5 课后作业学生根据课堂讲解,复习课文内容,完成相关练习题。

第四章:教学评价4.1 课堂参与度观察学生在课堂上的发言和讨论情况,评估学生的参与度和积极性。

4.2 作业完成情况检查学生课后作业的完成质量,评估学生对课文内容的理解和掌握程度。

4.3 单元测试通过单元测试,评估学生对《季氏将伐颛臾》的知识点和技能的掌握情况。

第五章:教学资源5.1 教材《季氏将伐颛臾》原文及其注释、译文。

5.2 参考资料相关的历史文献、学术论文、解读文章等。

5.3 多媒体资源相关的视频、音频、图片等资源,用于辅助教学。

第六章:教学活动设计6.1 课前活动让学生预习课文,了解课文内容和背景。

让学生准备生词和难点的问题,以便课堂上讨论。

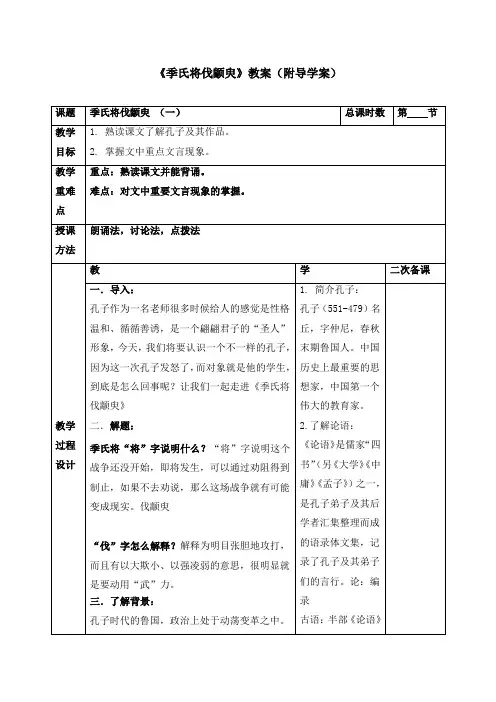

《季氏将伐颛臾》教案(附导学案)

《季氏将伐颛臾》教案(附导学案)《季氏将伐颛臾》学案一一、学习目标:1. 熟读课文了解孔子及其作品。

2. 掌握文中重点文言现象。

二、预习指导:1.简介孔子:孔子(551-479)名丘,字仲尼,春秋末期鲁国人。

中国历史上最重要的思想家,中国第一个伟大的教育家。

2.了解论语:《论语》是儒家“四书”(另《大学》《中庸》《孟子》)之一,是孔子弟子及其后学者汇集整理而成的语录体文集,记录了孔子及其弟子们的言行。

古语:半部《论语》治天下。

儒家五经:《诗》《书》《礼》《易》《春秋》(《乐》)3.解题:将:伐:4. 背景介绍:孔子时代的鲁国,政治上处于动荡变革之中。

当时,鲁桓公的后代季孙、孟孙、叔孙三大家族逐渐强大,鲁国王室日趋衰败。

三大家族把持鲁国朝政,其中,季孙氏势力最大。

他要讨伐颛臾的原因有二:其一贪其土地,其二是担心颛臾对自己不利。

当时冉有、季路都在季氏门下,且都参与了出征前的筹划。

也就是在这时候,二人把这个消息告诉了孔子,由此引出了孔子和两位弟子的对话。

5.成语积累:祸起萧墙:指祸乱发生在家里;比喻内部发生祸乱;萧墙:指的是古代的一种摆在室内的家具——屏风(萧墙是古代国君宫殿大门内(或者大门外)面对大门起屏障作用的矮墙,又称“塞门”;萧墙的作用,在于遮挡视线,防止外人向大门内窥视)。

分崩离析:崩:倒塌;析:分开。

崩塌解体,四分五裂。

形容国家或集团分裂瓦解。

辨析:分崩离析和“土崩瓦解”都有“分裂、瓦解”的意思。

不同在于:分崩离析偏重于“分裂”;强调人心涣散;而“土崩瓦解”偏重在“崩溃”;强调彻底垮台。

既来之,则安之:既:已经;来之:使之来;安之:使之安。

原意是已经把他们招抚来,就要把他们安顿下来。

后指既然来了,就要在这里安下心来。

三、教学过程:1.朗读课文2.掌握下列字音:颛臾()()冉()有虎兕()出于柙()3.翻译下列实词:冉有季路见于孔子曰()固而近于费()相夫子()君子疾夫舍曰欲之而必为之辞()4.一词多义:是:无乃尔是过与()是社稷之臣也()是谁之过与()无乃……与”()过:无乃尔是过与()且尔言过矣()是谁之过与?()于:冉有,季路见于孔子()季氏将有事于颛臾()虎兕出于柙,龟玉毁于椟中()而谋动干戈于邦内()青取之于蓝而青于蓝()5.词类活用:既来之,则安之()6.古今异义:有国有家者(古:今:)东盟主:(古:今:)7.特殊句式:是社稷之臣也()昔者先王以为东蒙主()无乃尔是过与()季氏将有事于颛臾()虎兕出于柙,龟玉毁于椟中()而谋动干戈于邦内()8.固定句式:四、整体把握课文理解文中重点词、句,熟读课文,要求背诵。

《季氏将伐颛臾》教案

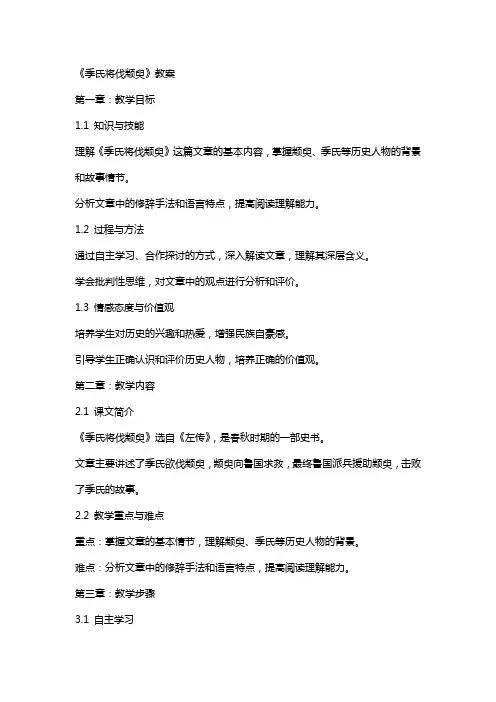

《季氏将伐颛臾》教案第一章:教学目标1.1 知识与技能理解《季氏将伐颛臾》这篇文章的基本内容,掌握颛臾、季氏等历史人物的背景和故事情节。

分析文章中的修辞手法和语言特点,提高阅读理解能力。

1.2 过程与方法通过自主学习、合作探讨的方式,深入解读文章,理解其深层含义。

学会批判性思维,对文章中的观点进行分析和评价。

1.3 情感态度与价值观培养学生对历史的兴趣和热爱,增强民族自豪感。

引导学生正确认识和评价历史人物,培养正确的价值观。

第二章:教学内容2.1 课文简介《季氏将伐颛臾》选自《左传》,是春秋时期的一部史书。

文章主要讲述了季氏欲伐颛臾,颛臾向鲁国求救,最终鲁国派兵援助颛臾,击败了季氏的故事。

2.2 教学重点与难点重点:掌握文章的基本情节,理解颛臾、季氏等历史人物的背景。

难点:分析文章中的修辞手法和语言特点,提高阅读理解能力。

第三章:教学步骤3.1 自主学习让学生预习课文,了解文章的基本内容,掌握历史背景。

3.2 课堂讲解对文章进行详细讲解,解答学生的疑问。

分析文章中的修辞手法和语言特点,提高阅读理解能力。

3.3 合作探讨组织学生进行合作探讨,深入解读文章,理解其深层含义。

引导学生对文章中的观点进行分析和评价。

第四章:教学评价4.1 课堂问答在课堂上,教师可针对文章内容提出问题,检验学生对文章的理解程度。

4.2 课后作业布置相关的课后作业,让学生进一步巩固所学内容。

4.3 学生互评组织学生进行互相评价,促进学生之间的交流和学习。

第五章:教学资源5.1 教材《季氏将伐颛臾》原文及注释。

5.2 参考资料《左传》相关资料。

历史人物颛臾、季氏的相关资料。

5.3 多媒体资源可以利用多媒体课件、视频等资源,帮助学生更好地理解课文内容。

第六章:教学活动设计6.1 导入新课通过多媒体展示春秋时期的地图,引导学生了解历史背景。

提问:“你们认为季氏为什么要伐颛臾?”引起学生思考。

6.2 自主学习让学生阅读课文,了解文章的基本内容。

《季氏将伐颛臾》教案

《季氏将伐颛臾》教案一、教学目标1. 知识与技能:(1)能够理解并背诵《季氏将伐颛臾》这篇文章;(2)能够分析并解读文章中的成语和典故;(3)能够运用文中的观点和思想,进行辩证思考和论述。

2. 过程与方法:(1)通过自主学习、合作探讨的方式,深入理解文章内容;(2)通过案例分析、小组讨论的方式,学会运用文章中的观点进行辩论;(3)通过写作练习,提高写作能力和思维表达能力。

3. 情感态度与价值观:(1)培养学生热爱祖国传统文化,增强民族自豪感;(2)培养学生批判性思维,敢于挑战权威;(3)培养学生注重友谊、团结协作的精神。

二、教学内容1. 文章背景介绍:介绍《季氏将伐颛臾》这篇文章的出处、作者、时代背景等相关知识。

2. 文章内容讲解:(1)讲解文章的主题思想和核心观点;(2)分析文章的结构布局和论证方法;(3)解读文章中的成语和典故。

三、教学过程1. 课堂导入:通过提问方式引导学生思考,激发学生对文章的兴趣。

2. 自主学习:让学生自主阅读文章,理解文章内容,体会文章的思想内涵。

3. 合作探讨:分组讨论,让学生分享对文章的理解和感悟,培养学生的合作精神。

4. 案例分析:选取与文章相关的案例,让学生运用文章中的观点进行分析和辩论。

5. 小组讨论:让学生针对特定话题展开讨论,培养学生的批判性思维和辩证能力。

6. 写作练习:布置写作任务,让学生运用文章中的观点进行论述,提高写作能力。

四、教学评价1. 课堂表现评价:观察学生在课堂上的参与程度、思考能力和合作精神,给予及时的反馈和鼓励。

2. 作业评价:对学生的写作作业进行评价,关注学生的写作能力和思维表达能力。

3. 期末考试评价:设置相关试题,检验学生对文章内容的理解和运用能力。

五、教学资源1. 教材:《季氏将伐颛臾》原文及注释;2. 参考资料:相关学术论文、案例、典故等;3. 教学工具:多媒体设备、黑板、粉笔等。

六、教学策略1. 情境创设:通过设置相关的历史背景,让学生身临其境地感受文章所传达的思想。

《季氏将伐颛臾》教案

《季氏将伐颛臾》教案一、教学目标1. 知识与技能:(1)能够理解并背诵《季氏将伐颛臾》全文。

(2)了解中国古代的历史背景和儒家思想。

(3)分析并解读文本中的比喻、寓言等修辞手法。

2. 过程与方法:(1)通过自主学习、合作探讨的方式,深入理解文本内容。

(2)学会运用文本中的道理分析和解决现实生活中的问题。

(3)提高学生的文言文阅读能力。

3. 情感态度与价值观:(1)培养学生热爱祖国传统文化,增强民族自豪感。

(2)树立正确的道德观念,学会为人处世的道理。

(3)懂得尊重他人,学会倾听不同的意见。

二、教学重点与难点1. 教学重点:(1)熟读并理解《季氏将伐颛臾》全文。

(2)掌握文本中的关键词语和句式。

(3)分析文本中的比喻、寓言等修辞手法。

2. 教学难点:(1)文言文的语言特点,如通假字、一词多义等。

(2)文本中的历史背景和文化内涵。

(3)将文本中的道理运用到现实生活中。

三、教学过程1. 导入新课:(1)简介《论语》及《季氏将伐颛臾》的背景。

(2)激发学生学习兴趣,引导学生进入文本。

2. 自主学习:(1)让学生自主阅读课文,理解大意。

(2)鼓励学生查阅工具书,解决字词问题。

3. 合作探讨:(1)分组讨论,分析文本中的比喻、寓言等修辞手法。

(2)分享讨论成果,进行全班交流。

4. 课堂讲解:(1)讲解文本中的关键词语和句式。

(2)阐述文本中的道理,并与现实生活相结合。

5. 课堂练习:(1)翻译课文,加深对文本的理解。

(2)运用文本中的道理,分析现实生活中的问题。

6. 总结拓展:(1)回顾本节课的学习内容,进行总结。

(2)布置课后作业,拓展学生学习空间。

四、课后作业1. 熟读并背诵《季氏将伐颛臾》。

2. 收集有关《论语》的其他篇章,进行阅读和理解。

五、教学评价1. 学生对《季氏将伐颛臾》的理解程度。

2. 学生对文言文阅读能力的提升。

3. 学生在现实生活中运用文本道理的实际效果。

六、教学策略1. 情境创设:通过播放古代背景音乐或展示相关图片,为学生营造一个有利于沉浸的学习环境。

高二语文《季氏将伐颛臾》教案 3篇

高二语文《季氏将伐颛臾》教案篇10一、课题《季氏将伐颛臾》二、课时三课时(本节为第二课时)二、课型新授课四、教学目标(一)知识教育目标在诵读课文的基础上理清文章层次,把握文章主旨。

(二)能力训练目标思维的逻辑性(三)德育渗透目标理解孔子的政治主张和人生态度。

教育学生在面对困难时,要树立积极的姿态,作生活的强者,而不是逃兵。

五、教学重点和难点(一)重点文中所反映的孔子的政治思想和政治态度(二)难点对对话体议论文谈话层次的理解六、教学设计引导学生反复阅读课文,疏通文章大意,把握主旨,然后在师生共同讨论分析过程中解决文章的重、难点。

七、学生活动设计反复诵读课文,通过讨论,分析文章的结构和主旨。

八、教学过程1.导入新课2.学生集体诵读全文3.结合课后练习题一,师生共同分析课文(1)分析课文第一段提问1:文章第一句“季氏将伐颛臾”交代了什么?明确:文章第一句“季氏将伐颛臾”交代了谈话的政治背景。

提问2:孔子对“季氏将伐颛臾”持什么态度?其理由是什么?明确:孔子认为季氏讨伐颛臾是错误的,理由有三:一是颛臾乃先王封国,不可伐二是颛臾在邦城之中,不必伐三是颛臾是社稷之臣,不当伐(2)分析课文第二段提问3:为什么孔子认为季氏的`行为是冉有的过错?对此,冉有是如何辩解的?孔子是怎样反驳的?明确:孔子认为作为季氏的家臣,冉有和季路义不容辞地应制止季氏这种不仁不义的行为。

对此,冉有辩解:“夫子欲之,吾二臣皆不欲也。

”孔子引用周任的话和以虎兕、龟玉等为比喻进行反驳,认为冉有、季路对季氏的行为应负有责任。

引用周任“陈力就列,不能者止”的话,对冉有的自我辩解给予反驳,认为他不是称职之臣。

孔子运用比喻论证法,“虎兕出于柙,龟玉毁于椟中,是谁之过与?”显然是看守人员的过错,是一种失职。

(3)分析课文第三段提问4:文章第三段,孔子再次驳斥冉有时提出了自己的政治主张,请从课文中找出原句作答并加以理解。

明确:“有国有家者,不患寡而患不均,不患贫而患不安。

季氏将伐颛臾上课教案

季氏将伐颛臾上课教案一、教学目标1. 知识与技能:(1)能够正确地朗读和背诵《季氏将伐颛臾》这篇文章;(2)理解文章中的关键词汇和句式;(3)分析文章的主题思想和作者的观点。

2. 过程与方法:(1)通过自主学习、合作探讨的方式,深入解读文章内容;(2)学会运用文言文的阅读方法和技巧;(3)培养学生的批判性思维和创造性思维。

3. 情感态度与价值观:(1)了解古代社会的政治斗争和人际关系;(2)感受作者的忧国忧民之情,培养学生的爱国情怀;(3)树立正确的人生观和价值观。

二、教学内容1. 教学文本:孔子《季氏将伐颛臾》2. 教学重点:(1)文章的字词句式和翻译;(2)文章的主题思想和作者的观点;(3)古代社会的政治斗争和人际关系。

三、教学过程1. 导入新课:(1)简介孔子及其思想;(2)介绍本文的背景和意义。

2. 自主学习:(1)让学生自主朗读课文,体会文章的语气和情感;(2)让学生结合注释,理解文章的内容和句式。

3. 合作探讨:(1)分组讨论,分析文章的主题思想和作者的观点;(2)分享讨论成果,进行全班交流。

4. 课堂讲解:(1)讲解文章中的关键词汇和句式;(2)解析文章的主题思想和作者的观点;(3)阐述古代社会的政治斗争和人际关系。

5. 课堂练习:(1)让学生进行翻译练习;(2)让学生结合现实生活,谈谈对文章主题思想的理解和感悟。

6. 总结拓展:(1)对本节课的学习内容进行总结;(2)布置课后作业;(3)鼓励学生进行课外阅读,拓展知识面。

四、教学评价1. 课堂表现:观察学生在课堂上的参与程度、发言情况和学习态度;2. 课后作业:检查学生的翻译练习和思考题答案,评估学生的学习效果;3. 长期表现:关注学生在课堂外的阅读和思考,了解学生的知识拓展和思想成长。

五、教学资源1. 教材:孔子《季氏将伐颛臾》;2. 参考书目:有关孔子、古代政治斗争和人际关系等方面的书籍;3. 网络资源:有关孔子和古代社会的相关文章和视频。

- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。

- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。

- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

《季氏将伐颛臾》教案1

教学目的:

1、学习和积累一些文言常用词语和句式。

能够归纳出“是、疾、止、见、过”五个词语的义项;了解两个句式:“无乃……与”“何以……为”。

2、了解孔子反对国君进行武力征伐,主张礼治,即以德服人的观点和加强教化的政治主张。

3、学习孔子以理服人的辩驳艺术。

教学重点:掌握文言常用词语和句式;

教学难点:理解孔子的政治主张及其辩驳艺术。

教学方法:综合运用诵读法,问答式教学法,自读法和讨论法

教具准备:课堂教学辅助课件

课时安排:2课时

第一课时

教学要点:积累文言实词、掌握文言句式、熟读课文

教学内容和过程:

一、导入新课

“学而时习之,不亦说乎?有朋自远方来,不亦乐乎?人不知而不愠,不亦君子乎?”“温故而知新,可以为师矣。

”“学而不思则罔,思而不学则殆。

”这些耳熟能详的句子,同学们还记得是出自哪一部作品吗?(《论语》)

今天我们要学习的同样是出自《论语》中的一篇文章——《季氏将伐颛臾》(板书文题)。

二、引导学生回顾孔子及《论语》。

孔子名丘,字仲尼,春秋末期鲁国人,儒家学派的创始人。

我国古代著名的思想家、教育家。

他的思想以“仁”为核心崇礼反法,提倡仁义忠恕,以德治国。

教育上,开创私学,主张有教无类,因材施教。

《论语》是记录春秋时期思想家孔子及其弟子言行的书,所以它是语录体,凡20篇,为儒家思想的经典著作。

北宋时,朱熹将《大学》、《中庸》、《论语》、《孟子》编在一起,称为“《四书》”。

三、简介背景

《季氏将伐颛臾》记载了孔子和弟子冉有、季路的一场对话,这场对话究竟是在怎样的背景下进行的?

孔子时代的鲁国,政治上处于动荡变革之中,当时,鲁桓公的后代季孙、孟孙、叔孙三大家族逐渐强大,鲁国公室日趋衰败。

三大家族共同把持鲁国朝政,其中,季孙氏势力最大,他要讨伐颛臾的原因有二:其一氏贪其土地,其二是担心颛臾对己不利。

当时冉有、季路都在季氏门下,且都参与了出征前的筹划。

也就是在这时候,二人把这个消息告诉了孔子,由此引出了孔子和两位弟子的对话。

四、教师范读,感知大意。

五、结合注释和工具书,让学生自己疏通文意。

1、教师板书自读要求:

①扫清语音和句读障碍。

②辩析句式,注意语气。

③积累“是、疾、见、过、止”和“无乃……与”“何以……为”。

2、学生自读、讨论、提出问题,教师随问随答。

3、教师精讲,点拔,集中解疑。

句读:是社稷之臣也君子疾夫舍曰欲之而必为之辞

实词:季路见.于孔子无乃尔是过.与陈力就列,不能者止.古今异义:丘也闻有国.有家.者

词类活用:则修文德以来.之既来.之、则安.之

特殊句式:

(1)倒装:

季氏将有事于颛臾

无乃是尔过与?

虎兕出于柙,龟玉毁于椟中。

而谋动干戈于邦内

(2)省略:

昔者先王以(之)为东蒙主

(3)判断句:

是社稷之臣也(是,指示代词“这”)

是谁之过与(是,指示代词“这”)

(4)固定结构:

无乃尔是过与(无乃……与)

何以伐为(何以……为)

成语:既来之,则安之分崩离析祸起萧墙

六、布置作业

进一步熟读课文,并理解课文。

第二课时

教学要点:理解孔子的政治主张及其辩驳艺术。

教学内容与过程:

一、导入

学生分角色朗读课文,教师点评。

二、深入理解课文,领略孔子的思想及辩驳艺术。

文章一共写了孔子与冉有的三次对话。

核心事件就是季氏将伐颛臾。

1、提问:冉有和孔子对这件事的态度有什么不同?你认为最能体现冉有真实态度的是哪一句?

明确:冉有赞成,孔子反对。

“今夫颛臾,固而近于费,今不取,后世必为子孙忧。

”——冉有心里其实是赞成季氏讨伐颛臾的,甚至是参与了季氏的军事谋划。

“季氏将有事于颛臾”——含糊其辞,故意轻描淡写,说明他心虚。

“夫子欲之,吾二臣者皆不欲也。

”——自我辩解,推卸责任

2、提问:孔子为什么反对季氏讨伐颛臾?他的理由是什么,你认为他的理由成立吗?

明确:孔子反对讨伐,理由有三:

反对①颛臾是先王所封之国不可

伐

讨伐②颛臾在鲁国境内不必

伐论据充分

理由③颛臾与季氏同为社稷之臣无权伐

3、提问:对冉有的辩解及推卸责任,孔子持什么看法?他的依据是什么?

明确:“尔言过矣”“是谁之过与?”两个“过”字直接表明孔子的态度:孔子不仅反对讨伐颛臾,而且认为冉有和季路对此事有责任。

引用:“陈力就列,不能者止。

”

(引用说明冉有、季路在季氏门下,却不能对季氏伐颛臾进行

有效的阻止,如果一个臣子不能尽自己的职责,宁可辞去职务。

)抓住要害

比喻:危而不持,颠而不扶,则将焉用彼相矣?

(季氏主战,家臣有责,不可袖手旁观。

)形象说理

虎兕出于柙,龟玉毁于椟中,是谁之过与?

(猛兽为患,玉毁匣中,当人为所致。

季氏放肆胡为,

冉有、季路当然负有不可推卸的责任。

)

引用和运用形象的比喻,都意在指出冉有和季路应认识到自己没有尽职尽责。

4、孔子反对季氏讨伐颛臾的思想根源是什么?文中有哪些语句体现了他的这种思想?(学生齐读第5段)

明确:根源就是孔子的“仁”的思想。

文中“有国有家者,不患寡而患不均,不患贫而患不安。

盖均无贫,和无寡,安无倾。

夫如是,故远人不服,则修文德以来之;既来之,则安之。

” 就是他这种思想的具体体现。

5、提问:这几句话的关键词语是哪些?表明孔子的基本政治主张的内容是什么?(学生讨论)

明确:关键词语“均”“和”“安”“修文德”

表明了对内创造平等、安定的政治局面,使人民安居乐业;对外加强文教德化,使外邦异族归附。

但冉有和季路却违背了这些原则。

6、提问:哪些话说明二人违背了这些原则?

明确:“今由与求也,相夫子,远人不服而不能来也,邦分崩离析而不能守也,而谋动干戈于邦内。

” 表明冉有之“忧”只是为季氏找借口,并非治国之本。

7、提问:通过分析,孔子认为季氏真正的“忧”是什么?

明确:“吾恐季孙之忧,不在颛臾,而在萧墙之内也。

”

孔子在此一针见血地指出了季氏伐颛臾的实质,最终目的是要篡夺鲁国的政权。

此句后来衍变为成语“祸起萧墙”,喻内部发生争斗并产生严重后果,沿用至今。

三、课文小结:

本篇记录孔子与弟子的三次对话,每一次对话都是一次有力的反驳,表明了孔子反对战争,坚持礼治,均安民和,施行文德的“仁政”思想和主张。

四、拓展训练。

提供下列材料给学生,教师适当解释其中难懂的词句,让学生拿课文和材料比较阅读,从而进一步了解孔子的政治思想,以突破本文的难点。

投影:

材料1:子曰:“为政以德,譬如北辰居其所而众星共之。

”(《论语·为政》)

材料2:子曰:“道之以政,齐之以刑,民免而无耻;道之以德,齐之以礼,有耻且

格。

”

(《论语·为政》)

材料1:注释北辰:北极星。

共:同“拱”,环抱,环绕。

[译文]用道德来治理国政,自己便会像北极星一般,在一定的位置上,别的星辰都环绕着它。

材料2:注释道:引导。

格:亲近归附之义。

[译文]用政法来导引他们,使用刑罚来整顿他们,人民只是暂时地免于罪过,却没有廉耻之心;如果用道德引导他们,用礼教来整顿他们,人民不但有廉耻之心,而且人心归服。

要求结合课文比较,进一步明确孔子的主要政治思想。

学生讨论、发言。

明确:课文和两则材料结合起来分析,可归纳出孔子的主要政治思想是:修文德,以德报人,反对法治,主张礼治,反对武力征伐。

五、探讨:

你怎么看待孔子的这种思想?你认为他能说服冉有、季路甚至季氏吗?

六、布置作业

1、反复阅读课文,深刻理解孔子的政治主张。

2、准备辩论材料,组织一次辩论活动。

题目先由各小组预定,然后讨论决定。