EH-4野外工作方法

4 EH-4高频大地电磁测深技术

4.1 EH-4高频大地电磁测深原理

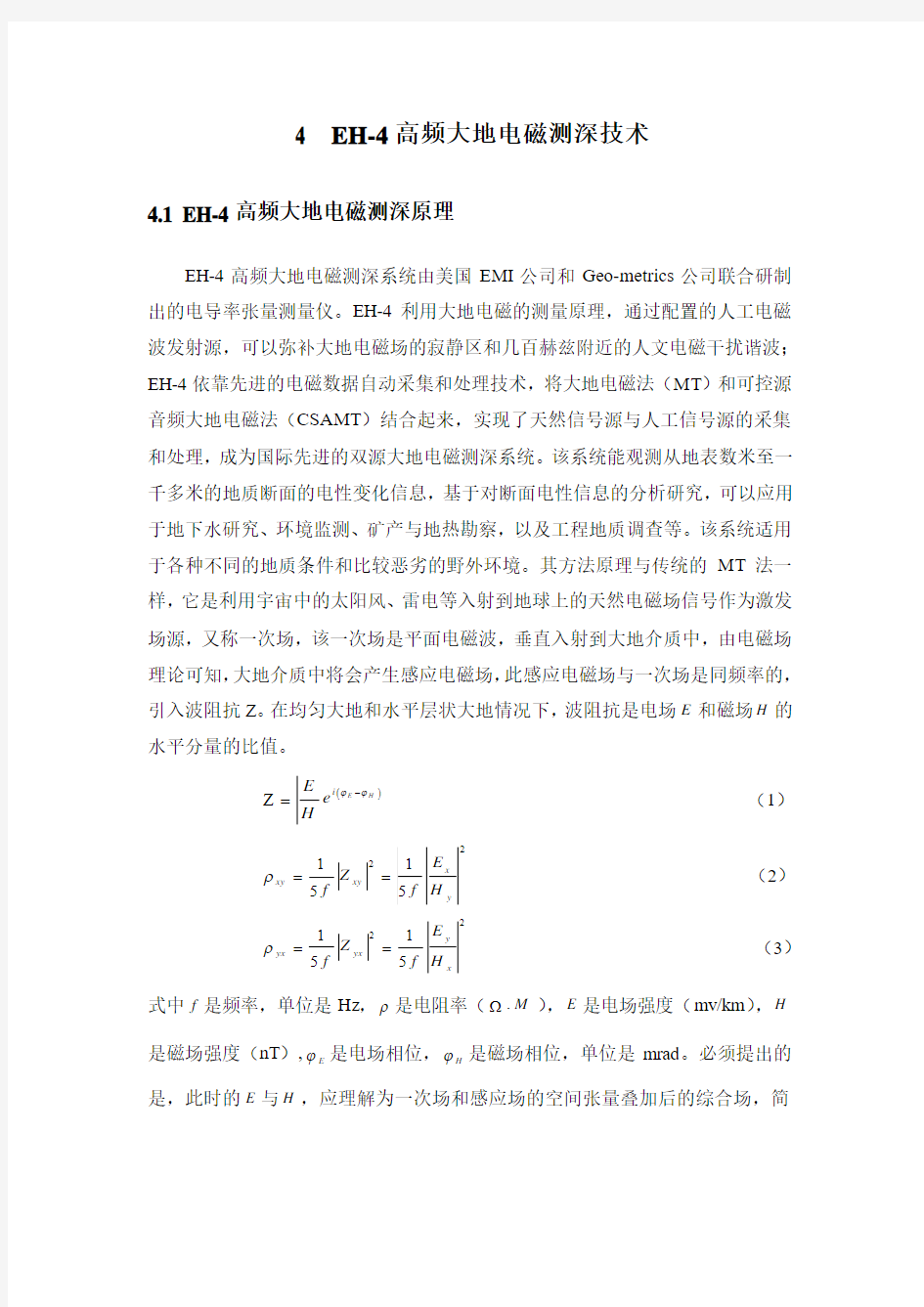

EH-4高频大地电磁测深系统由美国EMI 公司和Geo-metrics 公司联合研制出的电导率张量测量仪。EH-4利用大地电磁的测量原理,通过配置的人工电磁波发射源,可以弥补大地电磁场的寂静区和几百赫兹附近的人文电磁干扰谐波;EH-4依靠先进的电磁数据自动采集和处理技术,将大地电磁法(MT )和可控源音频大地电磁法(CSAMT )结合起来,实现了天然信号源与人工信号源的采集和处理,成为国际先进的双源大地电磁测深系统。该系统能观测从地表数米至一千多米的地质断面的电性变化信息,基于对断面电性信息的分析研究,可以应用于地下水研究、环境监测、矿产与地热勘察,以及工程地质调查等。该系统适用于各种不同的地质条件和比较恶劣的野外环境。其方法原理与传统的MT 法一样,它是利用宇宙中的太阳风、雷电等入射到地球上的天然电磁场信号作为激发场源,又称一次场,该一次场是平面电磁波,垂直入射到大地介质中,由电磁场理论可知,大地介质中将会产生感应电磁场,此感应电磁场与一次场是同频率的,引入波阻抗Z 。在均匀大地和水平层状大地情况下,波阻抗是电场E 和磁场H 的水平分量的比值。

()H E i e H E

??-=Z (1)

2

25151y x xy xy H E f Z f

==ρ (2) 225151

x y yx yx H E f Z f ==ρ (3)

式中f 是频率,单位是Hz ,ρ是电阻率(M ?Ω),E 是电场强度(mv/km ),H 是磁场强度(nT ),E ?是电场相位,H ?是磁场相位,单位是mrad 。必须提出的

是,此时的E 与H ,应理解为一次场和感应场的空间张量叠加后的综合场,简

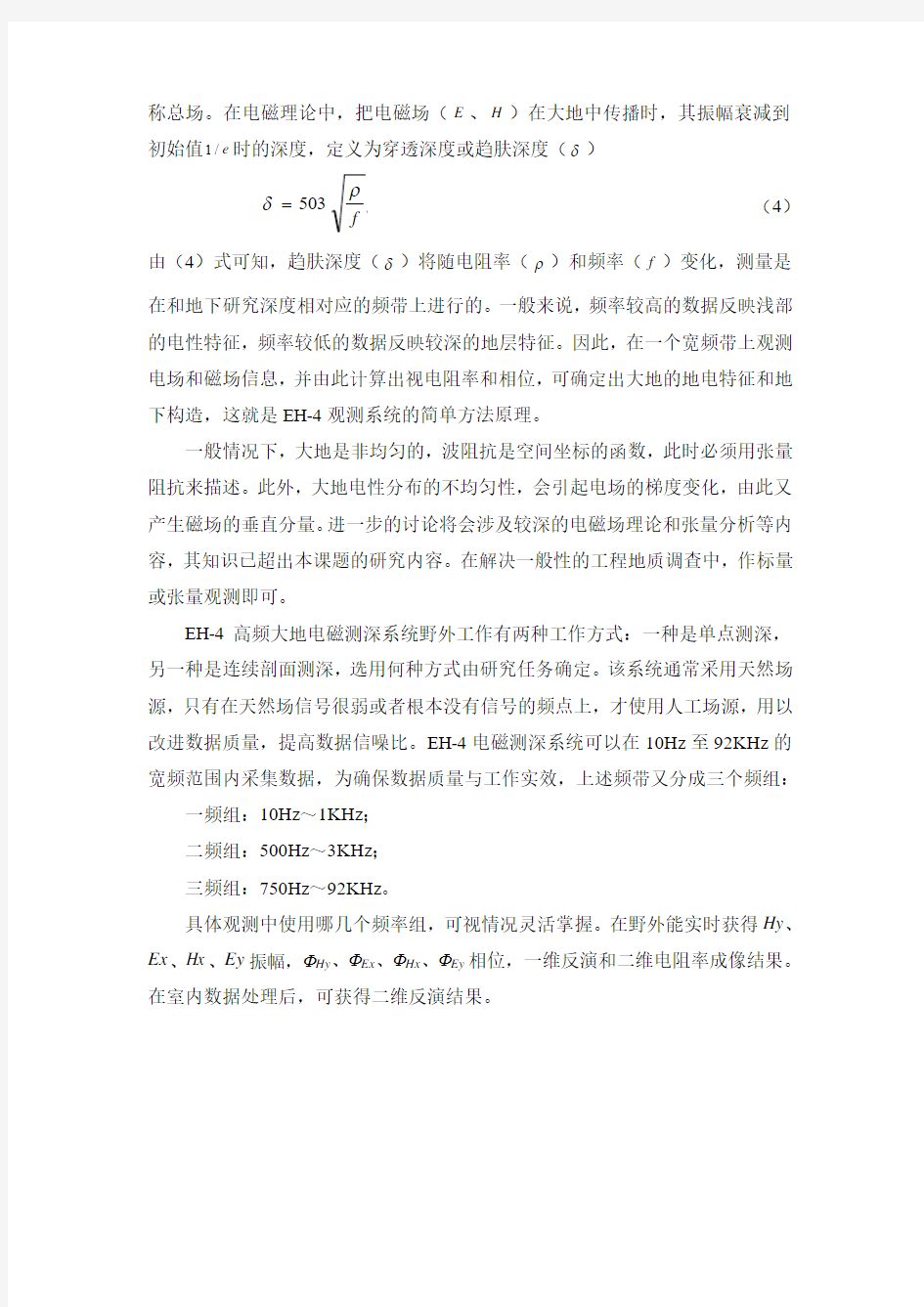

称总场。在电磁理论中,把电磁场(E 、H )在大地中传播时,其振幅衰减到初始值e /1时的深度,定义为穿透深度或趋肤深度(δ)

f ρ

δ503= (4)

由(4)式可知,趋肤深度(δ)将随电阻率(ρ)和频率(f )变化,测量是在和地下研究深度相对应的频带上进行的。一般来说,频率较高的数据反映浅部的电性特征,频率较低的数据反映较深的地层特征。因此,在一个宽频带上观测电场和磁场信息,并由此计算出视电阻率和相位,可确定出大地的地电特征和地下构造,这就是EH-4观测系统的简单方法原理。

一般情况下,大地是非均匀的,波阻抗是空间坐标的函数,此时必须用张量阻抗来描述。此外,大地电性分布的不均匀性,会引起电场的梯度变化,由此又产生磁场的垂直分量。进一步的讨论将会涉及较深的电磁场理论和张量分析等内容,其知识已超出本课题的研究内容。在解决一般性的工程地质调查中,作标量或张量观测即可。

EH-4高频大地电磁测深系统野外工作有两种工作方式:一种是单点测深,另一种是连续剖面测深,选用何种方式由研究任务确定。该系统通常采用天然场源,只有在天然场信号很弱或者根本没有信号的频点上,才使用人工场源,用以改进数据质量,提高数据信噪比。EH-4电磁测深系统可以在10Hz 至92KHz 的宽频范围内采集数据,为确保数据质量与工作实效,上述频带又分成三个频组:

一频组:10Hz ~1KHz ;

二频组:500Hz ~3KHz ;

三频组:750Hz ~92KHz 。

具体观测中使用哪几个频率组,可视情况灵活掌握。在野外能实时获得Hy 、Ex 、Hx 、Ey 振幅,ΦHy 、ΦEx 、ΦHx 、ΦEy 相位,一维反演和二维电阻率成像结果。在室内数据处理后,可获得二维反演结果。

4.2 EH-4系统野外工作方法及技术

4.2.1 观测点的布置

由手持式GPS进行中心点的定位,罗盘进行测量电极和磁棒角度和水平的控制,用皮尺进行电极距的测量和布设。

4.2.2 平行试验

在开展工作的前一天做平行试验,检测仪器是否工作正常,两个磁棒相隔5米远,平行放在地面,两个电偶极子也平行,观测电场、磁场通道的时间序列信号。如图4-1所示,分别为低频和高频段磁场、电场信号波形图,从图中可以看出,两个方向通道的波形形态和强度均基本一致,说明仪器工作正常。

(a)低频段(b)高频段

做X-Dipole ;与测线方向垂直的电偶极子叫做Y -Dipole 。为了保证Y -Dipole 电偶极子的方向与X-Dipole 的相互垂直,用罗盘仪确定方向,误差

5.0±<;电偶极子的长度用测绳测量,误差在5.0±<米。

4.2.4 磁棒的布置技术

磁棒离前置放大器大于5米,为了消除人文干扰两个磁棒埋在地下至少5厘米,用罗盘定方向使其相互垂直,误差控制在 2±<,且水平。所有的工作人员离开磁棒至少10米,尽量选择远离房屋、电缆、大树的地方布置磁棒。

4.2.5 AFE(前置放大器)布置技术

电、磁道前置放大器放在测量点上,即两个电偶极子的中心,为了保护电、磁道前置放大器应首先接地,远离磁棒至少5米。

4.2.6主机布置技术

主机要放置在远离AFE(前置放大器)至少5米的一个平台上,而且操作员最好能看到AFE和磁棒的布置。

4.2.7资料数据处理方法

野外采集的时间序列的数据进行预处理后,在现场进行FFT变换,获得电场和磁场虚实分量和相位数据。并且,进行现场一维BOSTICK反演;在一维反演的基础上,利用EH-4系统自带的二维成像软件进行快速自动二维电磁成像。

4.3 地球物理特征

该测区本次没有进行特别的物性参数测定,但根据类似测区EH-4的应用效果表明及本次EH-4测量表明,本区深部岩体表现为相对高阻,上覆第四纪土层及岩体表现为低阻特性。

根据该区EH-4测量结果表明,该测区高阻凸起区电阻率为600~1500m

?

Ω,低阻一般小于400m

Ω,只有极少数测点的某些频点(或深度)电阻率超过

?

1500m?

Ω。这些电阻率特征表明,EH-4在该测区具有区别深部高阻岩体与上覆及高阻岩体外围低阻岩体的能力。

4.4 技术标准及质量评价

4.4.1 技术标准

本次物探工作将执行以下标准:

《岩金矿地质勘查规范》;

《大地电磁测深法技术规程》;

《中国地质调查局地质调查技术标准》。

4.4.2 质量控制

本次测量工作严格按照频率域可控源电磁测深法(EH4)测量施工规范进行施工。施工过程中,要求所有技术人员严格执行标准操作规程。

为了保证仪器设备的完好,避免因仪器原因造成数据的不稳定,每天早晚对仪器及配件进行检修;为了能更优的保证数据质量,数据采集过程中采用多次叠加增强有效信号,压制干扰;在重点区域,对数据进行抽样检查,并由不同的人

员进行采集,对比数据数据一致性。总之,通过采用各种可行的措施来保证数据采集质量。

4.4.3 质量评价

在测区内进行了**个检查点,达到了总测点数的6.2%,符合规范要求。对于同一点位进行的两次观测的电阻率-频率曲线形态一致,由此可见,在对**矿测区开展的EH-4高频大地电磁测深数据采集是可靠的,为数据处理和资料解释提供了可靠保障。

瞬变电磁法的野外工作方法

山西吉奥兴盛地学仪器有限公司 瞬变电磁法的野外工作方法 1、装置类型: (1)同一回线装置:单线框装置是瞬变电磁测量系统中最简单的一种,其主要特点是发射器和接收器为同一线框,既做为发射框,同时又作为接收框。线框形状可以是正方形,亦可为矩形,线框边长一般在200m之内,视具体情况而定(图a). 优点:设备轻便。缺点:勘探深度小。 (2)重叠回线装置:重叠回线装置是指发射框和接收框具有完全相同的几何形状和尺寸,但两线框相互独立布置在同一位置上(图b).优点:发射线圈逐测点移动,不会激发盲区。缺点:分辨率相对较低,人文导体较多处很难避开,设备较重,铺线较麻烦。 (3)中心回线装置:接收线框位于发射线框内中心位置的形式称环状线框装置,其尺寸比发射框小的多,通常接收线框由多芯导线组成多扎线框,由每个单扎线圈可看作是一个磁偶极子,因此这种接收器又称偶极接收器(图c) .优点:1)是重叠回线的变型,具有重叠回线的优点。2) 可观测水平分量,分辨率较高。3) 接收回线可以避开管道等人为导体,在人为导体较多的测区,其数据质量优于重叠回线。缺点:地质体的不均匀性影响较重叠回线大。 (4)分离回线装置:发射线框与接收线框保持一定距离分别布置的测量系统称分离式线框装置。该装置有两种形式,一种是发射和接收线框尺寸大小完全相同,另一种是接收线框为偶极接收器(图d)。该装置是将发射回线和接收回线分开,相隔一段距离,由于该装置在实际中应用效果不是很理想,因此,在常用的装置中一般不用该装置。

(5)双线框装置:双线框装置是由两个大小相同,平行而相邻的线框并联构成。该装置如图e 所示,双线框即做发射线框,又做接收线框,工作方式类似于单线框装置;发射和接收线框分别由两个大小相同而又独立的双线框组成,工作方式类似于共线框装置。双线框装置抗干扰能力强,但施工不方便,使用时受到限制。 (6)固定发射移动接收装置(大回线外组合、大回线内组合):该装置由一个固定的大线框和一个可移动的多绕层小线框组成,大线框为发射框、小线框为接收框。发射线框通常为矩形,长边约600m以上,有时可达1~2km;接收框,通常为正方形,边长在lm以内;观测点可布置在发射框内或外。该装置可通过调节接收线框方位进行三分量观测,是目前较普遍的观测方法之一(图f). 优点:1)划分异常比较详细。2)勘探深度大。 缺点:1)有激发盲区,有漏矿的可能。2)方形回线太大,铺设不便。

浅谈野外地质工作方法及要点

浅谈野外地质工作方法及要点 地质, 野外, 要点 地质工作包括: 1、基础性地质调查(测量),诸如:1:20万、1:5万区调-矿调,区域物、化探测量,区域水文测量等。 目的:具战略意义,提高研究程度。为开展进一步普查找矿工作和其它有关的地质工作提供依据。即总结规律、优选(缩小)靶区。 2、矿产勘查:包括特定矿产勘查、固体矿产勘查、地下水资源勘查等。 3、矿山生产勘探。等等。 固体矿产地质勘查工作 分为预查、普查、详查、勘探四个阶段。 矿产地质勘查工作方法 1、系统收集资料,综合分析、研究,根据目的任务制定“方案”编写“设计”。 2、地质测量(填图)—剖面测制,最直接的找矿方法。通过地质填图,工作区内自燃地理条件、景观,成矿地质背

景、有利地段、可能的成矿类型、地表蚀变带(构造带)、矿化带、矿体地表直接露头(铁锰冒、碎石或转石等),主成(控)矿构造及产状、规模等基本摸清,为下一步部署工作提供充分依据。如:重点工作区、采用何种方法及范围、网度、方向等。 3、化探测量:水系沉积物、土壤测量方法为主,还有水化学、汞气、植物等。包括地表面积(自由网和规则网)和剖面及钻孔原生晕等形式。关键是采样介质和层位,“代表性”和“有效性”,该加密的必须加密、该放稀的一定放稀、无意义的样不取,不做无用功。尤其大比例尺化探测量若地质人员亲自做,那更应该得心应手。最间接的找矿方法。缩小靶区,为下一步部署工作提供可靠依据。如:槽探(异常带、高值点等),物探范围、网度、方法、测向等。大比例尺规则网及剖面一定要注意测线方向。 4、物探测量:常规高精磁、激电中梯方法为主,还有重力、放射性及瞬变电磁、SIP、V8等。注重“适用性”和“有效性”及“多解性”(每种方法都不是万能的)。最有力的辅助找矿方法。只有在与化探异常、矿化蚀变带、成矿有利地区(段)密切相关的物探异常才有找矿意义。注意测线方向-垂直目的体,一般要求上测量,若物化探工作只给一次工作量,一定要用到此处,化探可用GPS。

物探工作方法技术

1:5000激电中梯剖面测量 1:5000激电中梯剖面测量采用长导线,针对重要异常带、矿化带进行,为寻找隐伏矿提供依据。 1、1:5000剖面敷设 剖面端点用全站仪或GPS RTK布设,用木桩标记;测点采用GPS RTK分段控制、罗盘定向、测绳量距布设,用带有编号的红布标记。质量检查按“一同三不同”的原则进行,检查点在空间上、时间上大致均匀,总检查量不低于5%,精度要求达到“B级”精度要求,即在相应比例尺图上平面点位限差<±2.5mm,点位中误差不超过12.5m;相邻点距误差限差10%,均方相对误差不超过5%。 2、野外工作方法 激电剖面法采用中间梯度装置,AB=1200米,MN=40米,点距=20米。 采用时间域激电测量,正反向标准直流脉冲供电,脉冲宽度2秒。 以上参数可根据野外实际情况,通过现场试验进行适当调整。 激电观测参数为一次电位Vp、供电电流强度I及视充电率Ms,计算视电阻率ρs。观测时,测量电极MN在供电电极AB的2/3区间移动,旁线距小于AB/5。全区装置大小、观测参数设置应保持一致。一条剖面不能在一个供电装置内完成时,每个装置接头处应有三个以上的重复观测点。供电电流应使二次电位观测值大于最小可靠值,一般应使一次电位观测的观测值绝大部分在30mV以上。野外要经常检查仪器、导线的漏电情况,对突变点、异常点应进行重复观测和加密观测,确保观测数据可靠。 3、电性参数测定 电性参数测定主要采用露头法测定,有条件时,应采集一定的岩矿石标本,用标本法测定,并分别统计。每类岩(矿)石标本不少于30块,参数测定的质量评定应以采用某一种岩性测定的全部标本检查结果来衡量,即用基本观测统计出来的常见值与检查观测结果统计出来的常见值相对误差不得超过20%。 4、质量标准 视电阻率观测精度(<±7%),视充电率观测精度(<±12%),达到B 级精度;电性参数总平均相对误差≤±20%。

岩石测量野外工作方法

岩石测量野外工作方法 表1 工作比例尺与测网密度 1区域岩石地球化学测量(引自DZ/T0167-2006) 1.1岩石样品采集的目的 主要是为系统地了解不同地层和岩浆岩中元素的含量(或近似分度),为以水系沉积物测量为主的区域化探异常解释与评价提供资料。同时,也为基础地质研究提供地球化学资料。 1.2岩石样品采样的布置原则 a布置岩石采样要在全区范围内统筹规划,不要求在每一个图幅中都进行岩石采样。 b岩石采样工作可按不同地质构造单元来布置。对不同时代的沉积岩、变质岩和岩浆岩进行系统采样。 1.3岩石采样的方法与要求 a地层以系为采样统计单位,每个采样单元应有30件以上的样品;岩浆岩以侵入期或主要岩类为采样单元,每个主要岩类至少有10件以上的样品;变质岩区以变质建造或分布面积大的主要岩类为采样单元,每个主要岩类样品数一般不少于10件。 b沉积岩(含火山岩)样品采集。主要选取各地质时代研究程度高、代表性好、岩性出露齐全的区域地质调查标准剖面进行,在标准剖面不能满足要求时,可布置部分辅助剖面或点采少量样品;岩浆岩样品的采集主要选取各岩类(不同时代)面积较大的和有代表性的岩体取样,采样剖面应穿过岩体的不同岩性单元;变质岩样品的采集,应依变质岩的不同类型区别对待,正变质岩的采样可参照岩浆岩类的取样方法。采样要着重考虑变质建造、岩类及其面形分布特征。负变质岩的采样,可参照沉积岩的采样方法进行。 c采集岩石样品时,每个样品在采样点位周围10~20m范围内多处采集(3处以上),同一岩性的新鲜岩石碎块(直径小于30mm)组合成一个样品,重量300g以上。按岩石测量记录卡的格式记录有关内容,并应附有采样点的地形地质示意图。岩石采样点位置应标在1:5万的地形图上。 d对部分地区已按图幅在采集水系沉积物样品的同时采集的岩石样品也可以利用,但应注意检查采样的布局和样品质量,并根据本区的地层构造单元分布特征,适当补采一些准备剖面,以保持全区岩石采样布局的完整性。 e采集岩石样品时,要避免在接触带、蚀变带和有矿化迹象的部位取样。在野外定名有困难的岩石样品,应单独薄片鉴定样。 f岩石采样工作要保证质量。岩石采样应由熟悉本省地质情况的人员主持。 1.4岩石样品加工 一般不在野外进行,需将样品晒干装箱,送实验室加工处理。岩石样品在加工前应由专题负责人对采样的质量和岩石样品的定名进行复查。凡不符合设计书要求的样品应予剔除。 1.5区域化探中岩石采样分析数据的整理

第八章 构造地质学野外基本工作方法

第三节褶皱的野外观察与研究 在野外地质调查或填图过程中,对褶皱这一最基本的构造形迹进行观察与研究,是揭示某一地区的地质构造及其形成和发展的基础,故通常被野外地质工作者所注重。 一、常用分类方案 可从不同角度对褶皱构造进行分类,现择其常见者概述如下。 1.褶皱位态分类 褶皱空间位态主要取决于轴面和枢纽的产状,根据轴面倾角和枢纽倾伏角将褶皱分成七种类型。 褶皱位态分类简表 主要根据各褶皱形态的相互关系和厚度变化进行分类。 (1)根据各褶皱层的厚度变化分类:①平行褶皱主要特征是:褶皱面作平行弯曲;同一褶皱层的真厚度在褶皱各部位一致;弯曲各层具同一曲率中心;向下消失于滑脱面上。②相似褶皱主要特征为:褶皱面作相似弯曲;各面曲率相同,但无共同的曲率中心;两翼变薄而转折端加厚;平行轴面量出的视厚度在褶皱各部位相同;褶皱形态随深度的变化保持一致。(2)兰姆赛的褶皱形态分类。兰姆赛(Ramsay,1967)根据褶皱横截面上褶皱层厚度变化和等斜线的形式将褶皱分为 3 类 5 型,目前已被广泛采用。 Ⅰ型褶皱——等斜线均向内弧收敛,内弧曲率大于外弧曲率。再根据厚度变化细分为三 个亚型。 ⅠA型褶皱——褶皱层的厚度在转折端部分比翼部小,可称顶薄褶皱。 ⅠB型褶皱——褶皱层的厚度在各部分相等,是理想的平行褶皱。 ⅠC型褶皱——转折端的厚度比翼部的略大,是平行褶皱和相似褶皱的过渡类型。 Ⅱ型褶皱——等斜线相互平行,内弧和外弧的曲率相同,为典型的相似褶皱。 Ⅲ型褶皱——等斜线向外弧收敛,外弧曲率大于内弧曲率,为典型的顶厚褶皱。 3.其他分类方案 为便于对褶皱描述,可根据褶皱两翼之间的夹角(翼间角)大小,将褶皱描述为平缓(180 °~120°)、开阔(120°~70°)、中常(70°~30°)、紧闭(30°~5°)、等斜(5°~0°) 几种类型;还可以根据褶皱转折端的形态将褶皱描述为圆弧(滑)、尖棱、箱状褶皱和扰曲等。 70

物探电法野外工作方法

第一章野外工作方法和技术 3.1频率域激电工作程序 3.1.1 踏勘 根据地质任务在选择测区时,应组织力量进行踏勘,踏勘的目的在于了解测区的地质特点和地球物理前提以及接地条件、干扰水平、生活驻地、交通运输等情况。 3.1.2试验工作 对新的工作测区,在编写设计时应在典型的地质剖面上或具有代表性的地段,做一定数量的试验工作,具体实验工作量以能对测区的地球物理特征有一定的了解为宜。 3.1.3草查与普查 对于1:5万~1:2.5万的大面积草查与普查时,其工作方法的选择以偶极法或近场源法(AMBN)为宜。就某一具体测区而言,应根据地质任务,通过分析所掌握的地质及以往的物化探资料或通过试验,确定一个适当的极距进行面积性的工作,以迅速得到面积性的资料,达到发现异常的目的。 3.1.4 详查 在普查所发现异常的基础上,开展1:1万~1:2千的详查工作,这时可用中梯装置扫面。建议采用一线供电多线测量的工作方式,以便在短时间内圈出异常的形态、做出成果的解释推断以及对异常进行轻型山地工程揭露。 对精测剖面,可采用偶极装置,根据不同极距(一般4-6个)

的观测结果勾绘出断面图,以判断矿体的埋深、倾向和形态,然后根据综合解释结果建议施钻验证,进而达到对异常的再解释。 在上述工作的同时,还要进行岩矿石物性测定和幅频特性的研究。 一、联合剖面法 图2-10 联合和剖面装置 如图2-10所示,装置系数计算方法和三极装置相同 联合剖面法是两个三极排列AMN∞和MNB∞的联合。所谓三极排列是指供电电极之一位于无穷远的排列。采用联合剖面装置时,可以用A电极,也可以用B电极供电,而A和B有一个共同的无穷远电极C。也就是当A或B供电时,供电迴路中另一电极C位于无穷远。如果以O表示测量电极M和N的中点,则在联合剖面装置时,四个电极A、M、N和B极位于同一直线上(这条直线就是测线),且AO=BO。无穷远极C一般铺设在测线的中垂线上,与测线之间的距离大于AO的五倍(CO>5AO) 工作中将AMNB四个电极沿测线一起转动,并保持各电极间距离不变,中点O就作为测点的位置。在每个测点上分别测出AMN∞排列和MNB∞排列Fs、ρs。对于同一极化体,AMN、BMN的测量结果将在极化体上方形成交点。利用这种交点性质和曲线的不对称性可判断极化体的产状、形态。

物探工作方法

5.3 物探工作 5.3.1 激电测量 布置于面积性异常查证区内,1:1万测量网度为100×40m,1:2万测量网度为200×40m。采用中梯(短导线)装置,极距AB=1000-1500m、MN=40m。观测范围限于AB极距2/3以内,测线长度大于2/3AB时,相邻测段需有2—3个重复观测点。一线供电多线观测时,主测线距旁测线间距应小于AB距的1/5,可以用时间域激电也可以采用双频激电。 1、时间域激电 具体要求如下: (1)参数选择 采用双向短脉冲供电方式,占空比为1:1,供电周期、延时、采样宽度通过该地区实验确定。 (2)发电、整流、发射与接收仪器校验 正式生产前,首先对生产设备进行技术校验,待所有参数满足要求后方可投入生产。要求发电机必须运转正常,输出电压变化不得超过5%;整流器和假负载工作正常;发射机输出功率必须稳定,电流显示应高于±1个字;接收机应性能稳定,抗干扰能力强。正式观测前应进行生产仪器的一致性对比试验,满足要求后方可投入生产。 (3)测量方法 观测参数为一次场电位差(ΔV1)、视极化率(ηs),发射机直读并记录供电电流(I),通过计算装置系数(K),最后用公式ρs=K×△V1/I计算出视电阻率(ρs)。 (4)技术要求 每日开工前与收工后要对供电电极、接收电极、接收线、发射线进行检查,确保不漏电、连接完整;每日供电前或每次布极后,检测AB两极的接地电阻,一般在1000欧姆米时开始供电;遇河流、水塘处导线必须悬空架设,不得放入水中;供电电极入土深度应保证在0.5m以上,测量电极必须接地良好;供电电流、总场电位差、视极化率必须保证三位有效数字;当观测困难时,应检查设备是否正常,查明原因后再继续工作;在野外观测中发现视极化率突变点或极化不稳时应进行重复观测,以合格观测结果的算术平均值作为最终观测结果。参与平

常用物探方法的工作原理

常用物探方法的工作原理 1、瞬变电磁法: 时间域电磁法(Time domain Electromagnetic Methods)或称瞬变电磁法(Transient Electromagnetic Methods),简写为TEM。它是利用不接地回线或接地线源向地下发送一次脉冲磁场,在一次脉冲磁场的间歇期间,利用线圈或接地电极观测二次涡流场的方法。其数学物理基础都是基于导电介质在阶跃变化的激励磁场激发下引起的涡流场的问题。其工作原理为:通过地面布设的线圈,向地下发射一个脉冲磁场(一次场),在一次场磁力线的作用下,地下介质将产生涡流场。当脉冲磁场消失后,涡流并没有同步消失,它有一个缓慢的衰减过程,在地表观测涡流衰减过程所产生的二次磁场,即可了解地下介质的电性分布。该二次场衰减过程是一条负指数衰减曲线,如图1所示。 图1 二次场衰减曲线图 一般来说,对于导电性差的地质体,二次场初始值较大,但衰减速度较快;反之,导电性良好的地质体,二次场初始值小,但衰减速度慢(图2)。瞬变电磁场这一特性构成了TEM区分不同地质体的基本原理。二次场的衰减曲线早期主要反映浅层信息,晚期主要反映深部信息。因此,观测和研究大地瞬变电磁场随时间的变化规律,可以探测大地电位的垂向变化。 图2 瞬变电场随时间衰减规律与地质体导电性的关系 仪器野外工作方法及原理见图3。主机通过发射线圈向地下发射烟圈状磁脉冲,当磁脉冲遇到不均匀导电介质时形成涡流场,仪器断电后,涡流场衰减过程中形成的二次场以烟圈状辐射,接收线圈接收到返回地面的二次场信号并将其传输给主机进行处理、显示。

图3 仪器工作原理图 瞬变电磁法的特点表现为可以采用同点组合进行观测,使与探测目的物耦合最紧,取得的异常响应强,形态简单,分层能力强;在高阻围岩区不会产生地形起伏影响的假异常,在低电阻率围岩区,由于是多道观测,早期道的地形影响也较易分辨;线圈点位、方位或接发距要求相对不严格,测地工作简单,工作效率高;有穿透低电阻率覆盖层的能力,探测深度大;剖面工作与测深工作同时完成,提供了更多有用信息。 瞬变电磁法可用于确定岩溶构造的含水性,了解地下水的活动规律。 常用仪器有MSD-1瞬变电磁仪,GDP —32,V8仪等。 2、 激发极化法: 激发极化(induced polarization,缩写IP )是发生在地质介质中因外电流激发而引起介质内部出现电荷分离,产生一个附加的“过电位”(over voltage )的一种物理化学现象。在电法勘探的实践中,通过某一电极排列向地下供电的瞬时,我们可以观测到测量电极间的电位差1U ?(称为一次场电位差)随着供电时间的增加逐渐增大。当供电数分钟后,这个电位差趋于某一稳定的饱和值U ?(称为极化场或总场的电位差)。当断开供电电路后,在测量电极之间仍然观测到随时间衰减的电位差2U ?(称为次生极化电位差或二次场电位差)。这种在电流场作用下产生二次电位差的现象在物探中称为激发极化现象或激发极化效应,所形成的电场成为二次场或激发极化场。激发极化效应是地下岩、矿石及其中所含的水溶液在外电流场作用下所发生的复杂的电化学过程的结果。 激发极化法(简称激电法)是根据岩、矿石之间激发极化效应的差异,在人工电场的作用下,观测和研究激发极化电场以达到找矿或解决其他地质问题的一种电法勘探。观测参数为视极化率s η、视电阻率s ρ。剖面法可用于圈定区域内岩溶构造的大致分布范围、规模、走向、和产状,可结合音频大地电磁法的成果进行对比分析,提高解释成果的可靠性。电测深装置用于局部精细验证物探异常,确定异常埋深等情况。 双频激电仪及V8仪SIP 法都是属于利用岩(矿)石的激电效应,观测和研究激发极化电场以达到找矿或解决其他地质问题。

野外地质工作方法

野外地质工作方法 一、罗盘的使用方法 罗盘在野外工作中主要起到以下几个方面的作用。 测方位 测量某物体的方位是野外地质工作者应具备的最基本的技能。在定点时,首先要做的就是测量观察点位于某地形或地物的方位。测量时打开罗盘盖,放松制动螺丝,让磁针自由转动。当被测量的物体较高大时,把罗盘放在胸前,罗盘的长水准器对准被测物体,然后转动反光镜,使物体及长瞄准器都映入反光镜,并且使物体、长瞄准器上的短瞄准器的尖及反光镜的中线位于一条直线上,同时保持罗盘水平(圆水准器的气泡居中),当磁针停止摆动时,即可直接读出磁针所指圆刻度盘上的读数,也可按下制动螺丝再读数。 测量岩层产状要素 岩层产状要素包括岩层的走向、倾向和倾角。岩层走向是岩层层面与水平面交线的延伸方向。岩层倾向是岩层面上的倾斜线在水平面上的投影所指方向。倾角是倾斜线与水平面的夹角。 测量岩层走向时,将罗盘的长边(与罗盘上标有N—S相平行的边)的一条棱与层面紧贴,见图1,然后缓慢转动罗盘(注意:在转动过程中,罗盘紧靠层面的那条棱的任何一点都不能离开层面),使圆水准器的气泡居中,磁针停止摆动,这时读出磁针所指的读数即为岩层之走向。读磁北针或磁南针都可以,因为岩层走向是朝两个方向延伸的,相差180°。 图1 岩层产状的测定方法 测量岩层的倾向时,罗盘如图1放置,将罗盘南端(标有S)的一条棱紧靠岩层面,这时长瞄准器指向与岩层的倾向一致,并转动罗盘,转动方法及原则同上。当罗盘水平、磁针不摆动时,就可读数。如图1放置罗盘,应读磁北针所指的读数。当测量完倾向后,不要让罗盘离开岩层面,马上把罗盘转90°,(罗盘直立),如图1放置,使罗盘的长边紧靠岩层面,并与倾斜线重合,然后转动罗盘底面的手把,使测斜器上的水准器(长水准器)气泡居中,这时测斜器上的游标所指半圆刻度盘的读数即为倾角。 在测量地层产状时,一般只需测量地层的倾向和倾角,而走向可通过倾向的数字加或减90°得到测量倾向和倾角时,必须先测倾向,后测倾角。若被测量的岩层表面凹凸不平,可把记录本平放在岩层面上当作层面,以便提高测量的准确性和代表性。如果岩层出露很不完整时,这时要找岩层的断面,找到属于同一层面的三个点(一般在两个相交的断面易找到),再用记录本把这三个点连成一平面(相当于岩层面),这时测量记录本的平面即可。 二、野外地质记录 进行野外地质观察,必须做好记录,地质记录是最宝贵的原始资料,是进行综合分析和进步研究的基础,也是地质工作成果的表现之一。 1 、野外地质记录要求 ?详细记录:进行野外地质观察,必须做好记录,地质记录是最宝贵的原始资料,是进行综合分析和进步研究的基础,也是地质工作成果的表现之一。 ?客观地反映实际情况: 即看到什么记什么,如实反映,不能凭主观随意夸大或缩小或歪曲。但是,允许在记录上表示出作者对地质现象的分

化探野外工作方法及要求

化探野外工作方法及要求-标准化文件发布号:(9556-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

化探野外工作方法及技术要求 根据测区地质、地理条件等选用最合适的化探方法。常用的化探方法有:岩石测量、水系沉积物测量、土壤测量等。 一、岩石地球化学测量 岩石测量的采样工作和样品加工等方面的工作效率较低,成本较高,因而很少在大范围内开展面积性岩石测量。一般在露岩较好地区进行详查,查证异常,钻孔原生晕等。 1、采样布局: 面积性测量布设:应根据探查对象特点选择方网或矩形网。可以采用剖面法或以目标追踪法进行采样。也可以采用按一定面积划分采样单元,即采用单元网格采样。等轴状或透镜状矿体与异常,通常采用方格网;带状或长条形矿体或异常一般使用矩形网格。地形切割剧烈的山区,可以沿山脊及山脚以及易通行道路布置取样,尽量使样品在区内分布均匀。每一矿化体或异常上不少于2条测线,每条测线上不少于2~3个样点。 剖面布设:剖面方向通常垂直地层、构造线或异常体,视范围大小布置不同密度的剖面。 2、采样定点:通常使用仪器布设测网或采用GPS定点,定点误差在相应比例尺图上不大于2mm。 3、采样方法: ⑴、面积性测量:要求采组合样,可按测线组合或按网格组合。通常采样格子或分域采样,每个采样网格内均匀地布采5~8个子样组合为一个样品;沿线采样则由3~5点,岩石碎片5~8块组成组合样。通常每一种岩石应分别取样,不可几种岩性混采。组合范围在5~10m或1/10点距的范围内。当矿化极不均匀,或遇构造带、矿化带、蚀变带等有利地段时,应适当加密采样。 ⑵、剖面测量:按以确定的剖面位置,据不同目的和地质特点,沿剖面线采集组合样。 ⑶、钻孔原生晕采样:钻孔岩心取样是沿着钻孔岩心,自上而下在一定点距内作连续拣块或间断拣块。必要时取地质副样。取样密度按矿化类型确定,而分样间距是以岩心提升回次结合孔深和地质特征划分岩性段来确定的。通常

野外地质调查计划

野外地质调查计划 篇一:地质调查项目野外验收要求 中国地质调查局地质调查项目野外验收要求 一、为搞好野外验收工作,提高地质调查工作项目的质量,特制订本要求。 二、地调局组织实施的区域地质、矿产地质、水文地质、工程地质、环境地质、地球物理、地球化学、遥感地质等专业的地质调查项目执行本要求。 三、有野外实物工作量的地质调查项目野外验收工作应在野外工作现场进行,其依据是项目设计书及有关技术标准和要求。 四、野外验收工作原则上由实施单位组织,部分工作项目可委托承担单位组织;大地区地调中心派人参加,重要项目的野外验收地调局派人参加。 五、承担单位在项目野外工作结束前一个月,向实施单位提出项目野外验收申请(格式见附件7-1)。 六、申请野外验收,必须具备以下条件: (一)已完成设计规定的野外工作; (二)原始资料齐全、准确;

(三)原始资料(含实物资料)已经进行整理,并进行了质量检查和编目造册; (四)进行了必要的综合整理,编写了项目工作总结。 七、实施单位在收到野外验收申请10日内,确定野外验收组织单位和专家组成员,并与承担单位协商确定验收时间、地点。野外验收组一般由3—7人组成,组成人员应覆盖野外工作涉及的主要专业。 八、野外验收组成员实行回避制度。该项目的参加人员和顾问,以及其他有可能影响验收工作公正的人员应当回避。 九、项目提供野外验收的资料包括: (一)全部野外实际资料 1.野外原始图件; 2.野外记录本、原始野外记录卡片、原始数据记录、相册、表格等; 3.野外各类原始编录资料,及相应的图件; 4.样品鉴定、分析、测试送样单和分析测试结果; 5.各类典型实物标本;

技术路线、工作方法及精度要求

第四章技术路线、工作方法及精度要求 第一节技术路线 在充分收集、综合研究已有地质矿产成果资料的基础上,以现代地质矿产理论为指导,以“3S”和现场分析技术为支撑,以与成矿有关的地质体、地质构造、矿化蚀变特征为重点来开展此次区域地质矿产调查工作,具体技术路线如图4—1。 1.运用新理论、新技术、新方法,在区域地质矿产调查工作中广泛应用遥感系统(RS)、地理信息系统(GIS)、全球定位系统(GPS)等先进技术,配备掌上电脑、数码相机、数码录音笔、数码摄像机、全球定位系统,采用数字化填图,以提高工作效率和工作质量。 2.以现代地质矿产理论为指导,以活动论为基础,从历史分析入手,运用多学科、多层次的剖析,依据保留下来的历史记录,综合分析投标区各地质历史时期的区域地质背景,揭示本区构造形成、演化及成矿规律。 3.以现代沉积学理论、现代火山地质学理论为基础,研究投标区内古生代地层的火山—沉积体系的岩性、岩相组合,层状序列的分布及其纵横向的变化,为查明谢米斯台—库兰卡兹干岛弧的构造环境控制因素、火山作用、大地构造等提供基础资料。重点研究火山作用与金、银、铜、汞等多金属矿成矿关系。 4.运用“造山带侵入岩岩石构造组合序列分析方法”,即利用侵入岩与地球动力学相关联的途径,以造山带阶段及造山作用过程为主线,综合研究区内侵入岩的岩浆来源、发生、上升、侵位及岩体剥露过程的动力学制约因素,制定造山带演化各阶段侵入岩岩石构造等级体系,探讨造山带演化过程中岩浆作用的演化规律,恢复造山带的组成、结构及其形成演化过程。重点加强区内中酸性侵入体的含矿性研究。 5.运用构造解析法查明投标区内的各类构造及其要素、构造序次、组合及构造演化特征,确定区域构造格架。重点查明区内北西向、东西向断裂、北东向及分支断裂的特征及其构造意义,以及与成矿的关系。

EH-4野外工作方法

4 EH-4高频大地电磁测深技术 4.1 EH-4高频大地电磁测深原理 EH-4高频大地电磁测深系统由美国EMI 公司和Geo-metrics 公司联合研制出的电导率张量测量仪。EH-4利用大地电磁的测量原理,通过配置的人工电磁波发射源,可以弥补大地电磁场的寂静区和几百赫兹附近的人文电磁干扰谐波;EH-4依靠先进的电磁数据自动采集和处理技术,将大地电磁法(MT )和可控源音频大地电磁法(CSAMT )结合起来,实现了天然信号源与人工信号源的采集和处理,成为国际先进的双源大地电磁测深系统。该系统能观测从地表数米至一千多米的地质断面的电性变化信息,基于对断面电性信息的分析研究,可以应用于地下水研究、环境监测、矿产与地热勘察,以及工程地质调查等。该系统适用于各种不同的地质条件和比较恶劣的野外环境。其方法原理与传统的MT 法一样,它是利用宇宙中的太阳风、雷电等入射到地球上的天然电磁场信号作为激发场源,又称一次场,该一次场是平面电磁波,垂直入射到大地介质中,由电磁场理论可知,大地介质中将会产生感应电磁场,此感应电磁场与一次场是同频率的,引入波阻抗Z 。在均匀大地和水平层状大地情况下,波阻抗是电场E 和磁场H 的水平分量的比值。 ()H E i e H E ??-=Z (1) 2 25151y x xy xy H E f Z f ==ρ (2) 225151 x y yx yx H E f Z f ==ρ (3) 式中f 是频率,单位是Hz ,ρ是电阻率(M ?Ω),E 是电场强度(mv/km ),H 是磁场强度(nT ),E ?是电场相位,H ?是磁场相位,单位是mrad 。必须提出的 是,此时的E 与H ,应理解为一次场和感应场的空间张量叠加后的综合场,简

野外地质工作安全注意事项

野外地质工作安全注意事项 野外作业遵循的基本原则 “三不伤害”:一做到不伤害自己;二做到不伤害他人;三不要让他人伤害自己。 槽探施工安全注意事项 一、槽探布设、 1、槽探的布设在满足地质条件的基础上,应尽量远离当地原建筑(民居、水渠、坟地、果园等),避免与老乡发生纠纷,制造不和谐因素.如槽探位置不能变更,应提前与所属地拥有者联系沟通,消除纠纷隐患,确保槽探施工顺利。 2、探槽布设后,尽量由所属地拥有者担任施工方,由探槽施工引起的青苗补偿、林木赔偿等费用可一并商谈解决; 3、因探槽施工发生的费用标准应在施工前商定,并确定相关探槽参数及施工日期,避免扯皮,拖沓。 4、当确定下施工人员后,应对其讲明相关探槽施工的安全注意事项,必要情况下,应签署安全合同。 二、槽探施工 1、探槽施工时应有我方人员现场指导、监督.对施工过程中遇到的问题能及时发现、解决,确保验收合格。 2、探槽施工过程中,爆破器材的准备、装药、引爆等均由我方专业人员实施。 3、清理探槽碎石、泥土时确保下方不会影响到附近居民的生产、生活 4、使用爆破器材时,严格依据相关规程规范操作,确保安全第一。 三、探槽验收

1、及时验收、编录,及时发现问题,及时补挖或返工。 2、验收时,测量的土石方结果要造册,要有施工方的签字,作为最终结款时的凭据。 野外跑地质线、化探、物探安全注意事项 一、物资准备 1、生产物资:相关生产物资要齐全,最好在人员分配好后、第二天上山前应全部准备好。 2、生活物资:主要包括相关安全防护器具(手套、安全帽等)、防护药品(风油精、创可贴、蛇药等)、足够的饮水、食物等。 二、上山时注意事项 1、严禁单人野外作业。 2、严禁食用野外不能识别的野果、野菜等。 3、野外作业时注意保持联系。 4、必须穿越密林、茂密灌木丛等植被覆盖较厚地区时,要“一看二慢三通过”.一看指:注意多观察,看有无毒蛇、毒虫(葫芦蜂、地窝蜂、蚂蝗、蜘蛛、洋揦子等),猛兽、毒草(蝎子草)等,如无法驱赶,尽量绕道而行。二慢指:密林中行进忌急冲猛赶,遇突发情况不易躲闪、处理。在前面的基础上才能通过。 5、尽量不要踩踏老乡农田,不要随意采食老乡蔬菜、果子。 6、在老乡家歇脚时尽量不要吃、喝老乡家的饭、水。尤其在有传染病疫区中. 7、有老乡参与的野外作业时,在尽量挖掘其劳动力的同时,要确保其安全。 8、遇陡崖必须通过时,注意保持协作,确保安全。

区调填图工作的一般方法及野外操作范文

区调填图工作的一般方法及野外操作 区域地质调查指在选定地区的范围内,在充分研究和运用已有资料的基础上,采用必要的手段,进行全面系统的综合性的地质调查研究工作。区域地质调查是地质工作的先行步骤,又是地质工作的基础工作,具有重要的战略意义。其主要任务是通过地质填图、找矿和综合研究,阐明区域内的岩石、地层、构造、地貌、水文地质等基本地质特征及其相互关系,研究矿产的形成条件和分布规律,为经济建设、国防建设、科学研究和进一步的地质找矿工作,提供基础地质资料。区域地质调查工作的范围,一般按经纬度进行分幅,或按工作任务要求划分。按工作的详细程度可分为小比例尺(1∶100万,1∶50万)区域地质调查,中比例尺(1∶25万,1∶20万)区域地质调查,和大比例尺(1∶5万,1∶2.5万)区域地质调查。同一地区一般先进行小比例尺地质调查,然后进行较大比例尺或大比例尺地质调查。 区域地质调查工作包括了区域地质矿产调查、区域地球物理调查(区重、航磁)、区域地球化学调查(化探)、区域水文地质调查、区域工程地质调查、区域海洋地质调查等,其特点是一般以国际标准图幅为单位进开展工作。就区域地质地质矿产调查,我国主要开展了1:20万、1:5万和1:25万填图,国际上有些国家还开展了1:2万、1:2.5万、1:10万等不同比例尺的填图。 通过学习,基本了解我省区调工作的基本情况、区调填图工作的一般方法、野外操作的基本本领,基本了解地质图如何填制而成的。

一、我省区调工作基本情况 1.1956~1973年,1:20万填图高峰期 1956年开始,至1973年基本完成全省1:20万区域地质填图,共完成31幅图。1979年12月1∶20万地质图幅全部出版完毕。 (1)调查队伍单一、强大,最多时一个分队有上百人,分为地质测量组、矿产普查组、物探组、化探组、后勤组等; (2)区域地质调查与区域矿产调查同步进行,是广东最早、最完整的一套系统的基础地质资料; 在1∶20万区域地质调查中,系统地划分了广东地层层序,建立了地层系统,划分和建立了130多个地方性地层单位。比较突出的是1958年将前泥盆纪龙山系划分出震旦、寒武、奥陶、志留系,为华南地区前泥盆系的划分打开了新局面;对上古生界地层大部分划分到阶(组);中生代地层层序中建立了下侏罗统金鸡组,作为与上三叠统的界线;确定南雄组、罗佛寨群为上白垩统和古新统陆相地层的代表性剖面;对雷琼盆地划分出海相第三系等等,对普查找矿、研究地质都有重要作用。划分出500多个岩体,通过区调和研究,划分为加里东、华力西、印支、燕山和喜马拉雅5个侵入期,并把燕山期分为5期。发现矿床(矿点)669处,圈出重砂及土壤化学异常2251处、放射性异常及铀矿点上千处,有许多已被证实为工业矿床,如博罗、广宁、龙门等地铌铁矿、广宁伍和磷钇矿、广西博白高钽矿、粤北的铀矿等。提交的全省1∶20万地质图件和说明书,是广东一套系统的基础地质资料,可供工农业、国防、科研和教学使用。

野外地质工作安全注意事项及环保管理(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 野外地质工作安全注意事项及环保管理(正式) Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-1023-47 野外地质工作安全注意事项及环保 管理(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构进行设置固定的规范,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 一、安全篇 遵循“安全第一、预防为主”的安全工作方针、树立“安全为工作服务”的思想。 1、合理安排工作,不得抢进度,违章冒险或单人作业。协调好上、下相邻的工作,并按约定时间和路线返回约定的营地。 2、地质勘探野外工作车辆,应具有良好越野性能,并在野外作业出队前进行车辆性能检测。野外工作车辆驾驶员,应具有10万公里以上安全行车经历。 3、每日出发前,应了解气候、进行路线、路况、作业区地形地貌。 4、采样人员必须严格听从地质技术人员指挥。任何时候,绝不允许没有地质技术人员带路单独行动。

项目负责人每天在收队后晚饭前必须清点人数,确保若有人没按时回营地时,能及时组织救援。 5、夜晚时间,严禁任何人离开营地。确需上厕所等原因需出野外时,确保有两人同行,并带手电筒。离开营地的距离不能超过10米。 6、若万一出现人员走撒情况时,走撒人员严禁私自盲目乱找路。任何人一旦发现走撒,立刻在原地停止活动,等待搜寻人员救援。 7、在野外作业时,两人间距离应不超出视线,在大于30°的陡坡或者垂直的悬崖峭壁上作业,应清楚上部浮石。 8、禁止采、食不识别的野菜、野果,禁止未经检验饮用新发现水源水和未经消毒处理水。 9、要严格生活卫生管理,防止食物中毒,不得食用霉变食物。戈壁滩上的水严禁饮用。 10、若天气寒冷,人又疲劳,应边休息边活动身体,雷雨时不要到高地、树木下和水边,不要将金属用具扛在肩上。

磁法勘探-磁力仪、磁法勘探的工作方法

第七章 磁力仪、磁法勘探的工作方法 §7.1 磁测仪器 一、概述 磁力仪仅是观测磁场变化的仪器,种类很多。但总的说来,可分为机械式磁力仪和电子式磁力仪两大类。 磁异常 0T T T a -= 通常测量: 垂直磁异常:0Z Z Z a -= 水平磁异常:0H H H a -= 总强度磁异常 0T T T -=? 我校:G-856质子旋进式磁力仪 ———— 测量T ?、垂直水平梯度 精度 0.1nT

二、机械式磁力仪 机械式磁力仪又称为磁秤,按照构造特征的差异,仪器可分为悬丝式和刃口式两类,而每一类又可分为测量磁场水平分量变化值的水平磁秤和测量磁场垂直分量变化值的垂直磁秤。 悬丝式垂直磁力仪的内部结构:

平衡方程: (1) 式中 Z ——地磁场垂直分量 m ——磁棒的磁矩 P ——磁系受的重力 θ——磁棒的偏转角 τ——悬丝的扭力系数 )(12S S Z -=?ε

三电子式磁力仪 电子式磁力仪包括磁通门磁力仪、质子磁力仪、光泵磁力仪和超导磁力仪四种。既可用于地磁场的相对测量,又可用于地磁场的绝对测量。 质子磁力仪的工作原理: 物质的原子是由带正电的原于核和绕核旋转的带负电的电子组成,而原子核内又有不带电的中子和带正电的质子,氢的原子核中只有一个质子。煤油、酒精、水等富含氢的物质,其分子中的电子的自旋磁距成对抵消。其轨道磁矩也因分子间的相互牵制而被“封固”,除氢核以外的原子核的自旋磁矩也都互相抵消,唯有氢核即质子还存在自旋磁矩。无外磁场存在时,这些质子的磁矩方向是杂乱的。

质子旋进的角频率ω与地磁场总强度成正比。 T p ?=γω 式中11810)0000075.06751987.2(--??±=s T p γ ——质子磁旋比(质子磁旋距与自旋角动量之比 ) nT 九十年代以来,加拿大、美国和澳大利亚等国相继研制出了一些新产品。1993年,加拿大Scintrex 公司推出了新型ENVI —MAG 质子磁力仪。这是一种轻便型仪器(野外作业总重量5.5kg),主要用于环境工程等问题的勘查。其灵敏度0.1nT ,步行测量每秒采样两次。

物探电法野外工作方法

第一章野外工作方法和技术 3.1 频率域激电工作程序 3.1.1 踏勘 根据地质任务在选择测区时,应组织力量进行踏勘,踏勘的目的在于了解测区的地质特点和地球物理前提以及接地条件、干扰水平、生活驻地、交通运输等情况。 3.1.2试验工作 对新的工作测区,在编写设计时应在典型的地质剖面上或具有代表性的地段,做一定数量的试验工作,具体实验工作量以能对测区的地球物理特征有一定的了解为宜。 3.1.3草查与普查 对于1:5万~1:2.5万的大面积草查与普查时,其工作方法的选择以偶极法或近场源法(AMBN)为宜。就某一具体测区而言,应根据地质任务,通过分析所掌握的地质及以往的物化探资料或通过试验,确定一个适当的极距进行面积性的工作,以迅速得到面积性的资料,达到发现异常的目的。 3.1.4 详查 在普查所发现异常的基础上,开展1:1万~1:2千的详查工作,这时可用中梯装置扫面。建议采用一线供电多线测量的工作方式,以便在短时间内圈出异常的形态、做出成果的解释推断以及对异常进行轻型山地工程揭露。 对精测剖面,可采用偶极装置,根据不同极距(一般4-6个)

的观测结果勾绘出断面图,以判断矿体的埋深、倾向和形态,然后根据综合解释结果建议施钻验证,进而达到对异常的再解释。 在上述工作的同时,还要进行岩矿石物性测定和幅频特性的研究。 一、联合剖面法 图2-10 联合和剖面装置 如图2-10所示,装置系数计算方法和三极装置相同 联合剖面法是两个三极排列AMN∞和MNB∞的联合。所谓三极排列是指供电电极之一位于无穷远的排列。采用联合剖面装置时,可以用A电极,也可以用B电极供电,而A和B有一个共同的无穷远电极C。也就是当A或B供电时,供电迴路中另一电极C位于无穷远。如果以O表示测量电极M和N的中点,则在联合剖面装置时,四个电极A、M、N和B极位于同一直线上(这条直线就是测线),且AO=BO。无穷远极C一般铺设在测线的中垂线上,与测线之间的距离大于AO的五倍(CO>5AO) 工作中将AMNB四个电极沿测线一起转动,并保持各电极间距离不变,中点O就作为测点的位置。在每个测点上分别测出AMN∞排列和MNB∞排列Fs、ρs。对于同一极化体,AMN、BMN的测量结果将在极化体上方形成交点。利用这种交点性质和曲线的不对称性可判断极化体的产状、形态。

野外地质工作实习报告doc

野外地质工作实习报告 对于这次野外地质实习,总体上还是非常成功的,因为它带给我们的不仅仅是一次学习的机会,同时也是人生的一次重要经历。在这次实习过程中有喜又悲,酸甜苦辣皆有体会。最真实的是那一份真正的地质工作者的情怀。那一份对地质工作者对于地质事业的无比热爱之情。 经过这次实习,我们真正的体会到作为一名地质工作者的艰辛,这份艰辛并不是我们坐在教室便能体会的,这份艰辛是用我们的汗水去把它浇灌出来的鲜艳之花。这花的明艳是我们现在所能体会到的最大的慰藉。慰藉来自于那一份对于地质工作者应该收获的喜悦与丰收。但这份喜悦来得并不易,因为这许多的成果来自于我们的双脚,每天长途的跋涉换来的也许只有那几页纸的微小成果。但是我们却倍加珍惜这几页小小的纸,因为它承载着地质工作者的一个伟大蓝图目标。是的,一切的成果皆是这许许多多的野外记录一次次的拼接起来,从而在一张看似不大的地形图上将其逐一呈现,使其变成一张地质图。在地质图的每一个角落都可以说是留下了地质工作者的脚印。也许我们能在地质图上看到每一座汕头的具体出露情况,但是我们却看不到登山之路上满路荆棘;也许我们能在地质图上看到每一个地层分界线的具体位置,但却看不到寻找地质界线路上的满地汗水;也许我们能在地质图上看到每一条山脉的清晰走向,但是我们却看不到

在山脚小路上的满目杂草。。。地质工作者一直在路上。 是的,地质工作者一直在路上,新老交替,不变的是对地质事业的热爱,每一个地区都是在一代代的地质工作者的开垦下一步步走出了它的神秘,并将它的胸怀敞开去拥抱它自身的价值。我们在巢湖实习的过程中,首先学习工作的第一部分便是对前人工作的学习与认知,这个过程便是地质工作者的思想与精神的传承。这条路虽然漫长,但是每一代地质工作者都没有对其厌倦与抛弃,而是一如既往的奉献着自己的热情与青春,也许某一天,你的成绩也能指引新一代的地质工作者继续向前,这是多么美好的一件事情啊。 谈了这么多关于地质工作者的精神的话题,也该说说这次巢湖实习的具体收获了。这便是我们以后为地质工作发光发热的必备工具吧。首先,此次实习的主要目的是了解区域地质调查的的基本流程与方法,首先学习的便是“兵马未动,粮草先行”的兵家经典。这个过程是我们大体了解工作区域的各方面情况,有助于以后工作的良好发展。其次便是到达工作区后的工作了。在工作区的基本流程分为踏勘、实测剖面、地质填图。每一流程的先后顺序基本不颠倒,在此我便不再赘述原因。其中最艰苦的要算地质投图了,因为基本脱离指导老师的帮助,完全自己把握,这便给了大家很大的心理压力,但是不管如何,大家也坚持了下来,把工作完成了,虽然质量与精度都有待提高,但是那种拼搏精神是值得大家