叶奕乾版《普心》知识点归纳总结

普心复习重点

普心复习重点一.信息储存的条件与方法:31.组织有效的复习:及时复习正确分配复习时间阅读与重现交替进行注意排除前后资料的影响2.利用外部记忆手段3.注意脑的健康与用脑卫生二.内隐记忆与外显记忆的区别:外显记忆受加工深度、时间间隔、记忆负荷量、干扰因素等因素影响,而记忆通道的改变会严重影响内隐记忆三.思维的特征:2 概括性,间接性四.思维的种类:51.直观动作思维:通过实际操作解决直观具体问题的思维活动,动作停止,思维停止。

2.形象思维:人们利用头脑中的具体形象来解决问题。

3.逻辑思维:面对理论性的任务,运用概念、判断、推理等形式来解决问题的思维。

4.经验思维:人们凭借日常生活经验进行的思维活动。

5.理论思维:根据科学的概念和论断判断某一事物解决某个问题。

6.直觉思维:面临新问题、新事物和现象时能迅速理解并做出判断的思维活动。

7.分析思维:也就是逻辑思维,遵循严密的逻辑规律,逐步推导,最后得出合乎逻辑的正确答案或结论。

8.符合思维:人们根据已知的信息,利用熟悉的规则解决问题。

9.发散思维:人们沿着不同的方向思考,重新组织当前的信息和记忆系统中的信息,产生出大量、独特的新思想。

10.常规思维:人们运用已获得的知识经验,按现成的方案和程序直接解决问题。

11.创造思维:重新组织已有的知识经验,提出新的方案或程序,并创造出新的思维成果的思维活动。

五.表象的概念:表象是事物不在面前时,人在头脑中出现的关于事物的形象。

六.表象的特征:3直观性,概括性,可操作性,七.问题解决的策略:2 1.算法2.启发法:手段-目的分析、逆向搜索、爬山法、试探搜索、八.影响问题解决的因素:71.知识在问题解决中的作用12.无关信息的影响3.知识表征的方式4.定势5.功能的固着6.动机和情绪7.人际关系九.定势的概念:定势是指重复先前的心里操作所引起的对活动的准备状态十.动机和情绪对问题解决的影响动机:在一定限度内,动机的强度和解决问题的效率成正比,但动机太强或太弱都会降低问题解决的效果。

叶奕乾《普通心理学》【教材精讲】第十三章~第十五章 【圣才出品】

第十三章技能一、技能的概述(一)技能的定义技能是指个体运用已有的知识经验,通过练习而形成的一定的动作方式或智力活动方式。

1.狭义的技能与广义的熟练技巧前者是指技能的初级阶段或初级水平,后者是指技能的高级阶段或高级水平。

技能的初级阶段,是指在一定的知识基础上,按一定的方式通过反复练习或由于模仿而达到“会做”某件事或“能够”完成某种工作的水平;当初级技能反复练习,使活动方式的基本成分达到自动化程度时,则称为熟练技巧。

2.技能是先天因素与后天因素的融合体(1)前者主要指生理解剖素质。

如神经系统、脑、感觉器官和运动器官的解剖生理特点;后者主要指练习。

素质是技能形成和发展的自然前提。

(2)技能离开了素质就谈不上其形成和发展。

然而,具备一定素质的人,其技能的形成与发展则完全取决于练习。

3.技能随社会的发展而发展,并受社会历史条件所制约技能是完成各种活动任务的必要条件。

不论生活、学习、工作和劳动都需要有相应的技能。

没有技能,人们就无法进行有效的活动。

高水平的技能是人们进行创造性活动的重要条件。

(二)技能与知识1.技能与知识的区别(1)二者属于不同的经验范畴①知识是人对客观事物和现象的属性、联系和关系的反映,是人类对自然和社会现象、本质及其发展规律的认识经验的总结和概括。

因此,知识属于认知经验范畴。

②技能是通过练习在个体身上固定下来的巩固了的自动化的动作方式或智力活动方式。

技能学习要解决的是完成活动任务要求的动作会不会及熟练不熟练等问题。

因此,技能属于动作经验范畴。

(2)知识与技能概括的水平不同①知识是对客观事物和现象的属性、联系和关系的抽象与概括;②技能则是对动作方式或操作程序的具体的概括。

(3)知识的获得与技能的形成和发展不是同步的一般说来,技能的形成与发展较知识的获得要晚。

2.技能与知识的联系(1)知识是技能形成与发展的基础和前提,并制约着技能掌握的难易、快慢、灵活性和熟练程度;(2)技能的形成与发展将有助于知识的获得与巩固,所以任何技能的形成与发展都离不开与之相应的知识,但学习者学习的各种知识,不能直接转化为技能,只有把知识运用到实践中去,经过实践、练习这个中介环节,才能把知识转化为技能。

普心

第一章绪论名词解释1、个体心理:个人所具有的心理现象称个体心理,个体心理异常复杂,概括起来,可以分为认知、动机和情绪、和人格三个方面。

2、认知:是指人们获得知识或应用知识的过程,或信息加工的过程。

这是人最基本的心理过程。

它包括感觉、知觉、记忆、想象、思维和语言等。

3、行为:指有机体的反应系统。

它由一系列反应动作和活动构成。

问答题:★1、心理学的研究对象包括哪些方面?心理学主要研究心理想象的一门科学,既研究动物的心理也研究人的心理,而以人的心理现象为主要研究对象。

既研究个体心理也研究团体和社会心理。

2、心理学研究的主要问题包括什么?人的心理现象是非常复杂的,可以从不同的方面和角度进行研究。

但概括起来主要研究的问题是:1、心理过程;2、心理结构;3、心理的脑机制;4、心理现象的发生与发展;5、心理与环境。

3、心理学研究的领域包括那些?普通心理学;生理心理学和心理生理学;发展心理学;教育心理学;医学心理学;工业心理学;社会心理学;军事心理学。

★4、心理学研究的几种主要方法有哪些?其含义是什么?(一)观察法:在自然条件下,对表现心理现象的外部活动进行有系统、有计划的观察,从中发现心理现象产生和发展的规律性。

观察法一般在下列情况下采用:1、对所研究的对象无法加以控制;2、在控制条件下,可能影响某种行为的出现;3、由于社会道德的要求,不能对某种现象进行控制。

观察法的成功取决于观察的目的与任务、观察和记录的手段以及观察者的毅力和态度。

观察法的缺陷:1、在自然条件下,事件很难按严格相同的方式重复出现。

2、在自然条件下,影响某种心理活动的因素是多方面的,因此结果难以精确分析。

3、由于未对条件加以控制,观察时可能出现不需要的研究对象,而要研究的对象却没有出现。

4、观察法容易各取所需,观察结果容易受到观察者本人影响。

优点:保持自然性和客观性(二)心理测验法:是指用一套预先经过标准化的问题(量表),来测量某种心理品质的方法。

普通心理学(叶奕乾版)重难点整理

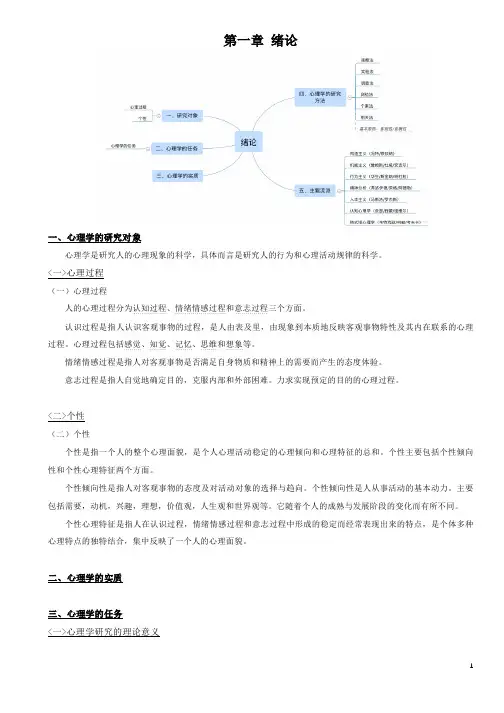

第一章 绪论一、心理学的研究对象心理学是研究人的心理现象的科学,具体而言是研究人的行为和心理活动规律的科学。

<一>心理过程(一)心理过程人的心理过程分为认知过程、情绪情感过程和意志过程三个方面。

认识过程是指人认识客观事物的过程,是人由表及里,由现象到本质地反映客观事物特性及其内在联系的心理过程。

心理过程包括感觉、知觉、记忆、思维和想象等。

情绪情感过程是指人对客观事物是否满足自身物质和精神上的需要而产生的态度体验。

意志过程是指人自觉地确定目的,克服内部和外部困难。

力求实现预定的目的的心理过程。

<二>个性(二)个性个性是指一个人的整个心理面貌,是个人心理活动稳定的心理倾向和心理特征的总和。

个性主要包括个性倾向性和个性心理特征两个方面。

个性倾向性是指人对客观事物的态度及对活动对象的选择与趋向。

个性倾向性是人从事活动的基本动力。

主要包括需要,动机,兴趣,理想,价值观,人生观和世界观等。

它随着个人的成熟与发展阶段的变化而有所不同。

个性心理特征是指人在认识过程,情绪情感过程和意志过程中形成的稳定而经常表现出来的特点,是个体多种心理特点的独特结合,集中反映了一个人的心理面貌。

二、心理学的实质三、心理学的任务<一>心理学研究的理论意义<二>心理学的任务心理学有以下四项基本任务。

第一项任务是陈述人的心理现象。

目的是对心理活动进行精确的观察,根据人的外部行为动作反应获得事实,对其心理活动进行推测。

第二项任务是解释人的心理现象,由于人的行为背后都存在着某种心理原因,因此就要以陈述心理事实为根据,分析和阐明心理活动与行为表现之间的因果关系。

第三项任务是预测人的心理现象。

通过对某些心理活动与行为之间因果关系变化的了解,才可以预测其再次发生的可能性。

第四项任务是调控人的心理活动与行为。

调控的目的是引导和改变人的心理和行为朝向目标规定的方向变化对异常心理和行为进行矫正。

<三>心理学的分类四、心理学的研究方法<一>心理学研究的基本原则心理学研究应遵循以下两个基本原则。

叶奕乾版《普心》知识点归纳总结

1.1心理学是研究人的心理现象的科学,具体来说是研究人的行为和心理活动规律的科学。

1.2人的心理过程分为认识过程(感觉、知觉、记忆、思维和想象等)、情绪情感过程(喜怒哀乐爱憎惧)和意志过程三个方面。

1.3个性是指一个人的整体心理面貌,是个人心理活动稳定的心理倾向和心理特征的总和。

个性主要包括个性倾向性和个性心理特征两个方面。

3.1注意是指心理活动或意识对一定对象的指向和集中无注意注意(不随意注意):指事先没有预定目的、也不需要意志努力的注意。

有意注意(随意注意):指有预定目的、需要一定意志努力的注意。

有意后注意(随意后注意):由预定目的,但不需要一致努力的注意.注意的稳定性是指对同一对象或者同一活动上注意所能持续的时间注意的广度:也叫注意的范围,是指在同一时间内能清楚地把握对象的数量。

注意的转移:根据新的任务,主动的把注意从一个对象转移到另一个对象或由一种活动转移到另一种活动现象。

5.1、感觉是人脑对直接作用于感觉器官的客观事物的个别属性的反映5.2、绝对感觉阈限:是指刚刚能引起机体感觉的最小刺激强度。

(上绝对阈限和下绝对阈限5.3、差别阈限:刚刚能引起差别感觉的两个同类刺激物刺之间最小差异量5.4、绝对感受性:人的感官感觉察这种微弱刺激的能力。

绝对感觉阈限和绝对感受性成反比!5.5、差别感受性:对最小差异量的感觉能力。

差别感受性与差别阈限在数值上也成反比例!5.6、视觉是个体借助眼睛辨别外界物体明暗、颜色和形状等特性的感觉,是人和动物最复杂、最重要的感觉,在人的各种感觉中起主导作用,是人类获得信息的主要通道。

5.7、听觉:人通过听觉器官对外界声音刺激的反映,是仅次于视觉的重要感觉。

5.8、触压觉:即触觉和压觉。

刺激物接触到皮肤表面时的感觉为触觉。

当刺激加强,使皮肤引起明显变形,就引起压觉。

5.9、温度觉包括冷绝和温觉。

低于皮肤温度即生理零度的温度刺激作用于皮肤即产生冷绝,高于生理零度的温度刺激作用于皮肤即产生温觉。

1.普心各章知识点 (1)修改版

第一章结论1、什么是心理学?心理学是研究心理现象的科学。

2、人的心理现象有哪些?传统的二分法:就是把个体心理分作心理过程和个性心理两个大的方面。

心理过程又包括认识过程、情感过程和意志过程个性心理包括个性倾向性和个性心理特征。

个性倾向性需要、动机、兴趣、世界观个性心理特征:气质、性格、能力3、怎样理解人的心理的实质?(1)脑是心理的器官,心理是脑的机能。

(2)心理是客观现实的主观能动的反映。

客观现实是心理生活的内容与源泉。

心理对客观现实的反映具有主观能动性。

(3)心理是有实践活动中产生和发展人的心理的实质:人的心理是人在实践中通过人脑对客观事物的主观能动的反映。

4、科学心理学诞生的标志是什么?1879年冯特在莱比锡大学创立了世所公认的第一个心理实验室。

5、西方心理学的主要派别?(含代表人物与主要观点)(1)构造主义奠基人:冯特著名代表人物:铁钦纳基本观点:第一、心理学的研究对象是意识经验。

而人的意识经验都是由感觉、意象和感情三个基本元素构成。

(感觉是知觉的基本元素;意象是观念的元素;感情是情绪的元素)第二、坚持心理学是一门纯科学,它的基本任务是理解正常成年人的一般心理规律,因而不重视心理学的应用,反对把心理学看做是一门应用科学。

第三、心理学研究的基本方法是实验内省法。

(2)机能主义创始人:詹姆士主要观点:第一、也主张心理学的研究对象是意识。

但它反对把意识看作是个别心理元素的集合(即反对心理的元素分析),而是一种川流不息的状态或过程。

即意识流。

第二、反对把心理学看成是一门纯科学,而注重心理学的应用(功能)。

第三、强调心理学研究的基本方法是内省法。

(3)行为主义创始人:华生主要观点:第一、反对研究意识,主张心理学研究行为。

第二、反对内省,主张用实验方法。

(4)格式塔心理学主要代表人:韦特海默、苛勒、科夫卡(又译为:考夫卡)主要观点:第一:大力强调整体组织,坚决反对元素分析。

第二:强调心理学的研究对象主要是直接经验。

普心重要知识点

感觉是对直接作用于感官的客体的反映.是对事物个别属性的认识感觉是人脑的机能感觉是客观的——内容的客观.感觉带有主观色彩——形式的主观感觉分类:外部感觉(视,嗅,听,味,肤等),内部感觉(运动,平衡,内脏等)感觉后像:外界刺激消失后而感觉仍然保持的现象称为后像,包括正后像和负后像知觉与感觉的关系:联系:知觉与感觉一样,是事物直接作用于感觉器官产生的,同属于对现实的感性反映形式;知觉以感觉为基础。

区别:(1)感觉反映的是客观事物的个别属性,而知觉反映的是客观事物的整体。

(2)知觉虽以感觉作基础,但并非个别感觉信息的简单总和,远比其复杂。

(3)感觉的性质较多取决于刺激物的性质,而知觉过程带有意志成分,更受主观影响。

(4)感觉一般是单感觉通道信息加工,知觉则是多感觉通道信息加工。

影响知觉的选择性因素:从客观:1.对象与背景的差别性2.对象的活动性 3.刺激物的新颖性 4.刺激物的强度。

从主观:1.知觉有无目的和任务 2.个体知识经验的丰富程度3.个人需要和兴趣4.定势与情绪状态。

影响知觉整体性的因素:1.知觉对象的特点,如接近、相似、闭合、连续等因素。

2.对象各组成部分的强度关系。

3.知觉对象各部分之间的结构关系。

4.知觉者本身的主观状态,其中最主要的是知识与经验。

影响知觉的理解性因素:1. 知识经验 2. 言语的指导作用3.实践活动的任务似动:在一定时间和空间条件下,人们在静止的物体间看到了运动,或者在没有连续位移的地方,看到了连续运动。

主要形式有:1.动景运动:当两个刺激物(光点、直线、图形或画片)按一定空间间隔和时间距离相继呈现时,我们会看到从一个刺激物向另一刺激物的连续运动。

2诱发运动:由于一个物体的运动使其相邻的一个静止的物体产生运动的印象,叫诱发运动。

3.自主运动4.运动后效:在注视向一个方向的物体运动之后,如果将注视点转向静止的物体,那么会看到静止的物体似乎朝相反的方向运动。

也叫瀑布效应。

普心名词解释总整理

聲明:本篇請勿讓往生看到,不然我又要被罵,另外,這些名詞解釋是我以前大一的時候,所做的筆記,將課本上一些重要的名詞解釋,收錄至此,由於原書為學富出版的心理學,因此內容多少與其他版本有所出入,僅供參考!如果有未收錄的解釋名詞,請自行翻查心理學辭典,不便之處敬請見諒,謝謝!第一章心理學的本質心理學的界定:行為與心智歷程的科學研究。

心理學的觀點:心理分析觀點、行為觀點、認知觀點、現象學觀點、生物觀點。

心理學的方法:產生假設、實驗法、相關法、觀察法。

第二章行為生物的基礎神經元:感覺神經元、中介神經元、運動神經元。

神經元組成:細胞體、樹突、軸突。

神經衝動傳送至突觸末端,會釋放神經傳導素人類的神經系統分為:中樞神經系統、週邊神經系統。

交感神經系統:下達戒嚴命令,使內臟處於警戒及動員狀態。

副交感神經系統:下達解嚴命令,使內臟處於恢復、休息、保存能量的狀態。

下視丘:維持身體恆定狀態,維持水分、血糖、體溫、血壓的恆定狀態。

邊緣系統有兩個最重要的組織-海馬迴、杏仁核。

海馬迴:與長期記憶的建立有關。

杏仁核:在情緒的記憶和引發,扮演決定性的角色,與攻擊行為有關。

額葉:控制運動的進行、注意力的轉移、規劃未來、擬定計畫、評估結果、設定目標。

頂葉:處理輸入的感覺訊息。

顳葉:處理聽覺的訊息。

枕葉:對視覺訊息進行深入的分析處理。

胼胝體:串聯左、右半腦,會將某一半腦得知的訊息,傳送至另一個半腦。

第三章心智與行為發展Erikson的八階理論:第一階-信賴與不信任0~1歲第二階-自主對羞恥與懷疑1~3歲第三階-主動對罪惡感3~6歲第四階-勤奮對自卑6歲到青春期第五階-自我認同對認同混淆青春期之後第六階-親密對孤立成年期第七階-生產與停滯中年期第八階-圓滿與絕望老年期同化:以既有的認知基礎,去適應新的情境。

調適:改變既有的認知,去適應新的環境。

感覺動作期:0~2歲發展出物體恆存概念,具備將物體轉化為心理表徵的心智能力,並出現延宕模仿。

運思前期:2~7歲使用語言,具備初步的分類概念,對想像遊戲感興趣。

普心重点

名解:1.绝对感觉阈限:刚刚能引起感觉的最小刺激量2.绝对感受性:人的感官觉察这种微弱刺激的能力3.差别阈限:刚刚能引起差别感觉的刺激物间的最小差异量4.普肯耶现象:当人们从锥体视觉向棒体视觉转变时,人眼对光谱的最大感受性将向波短方向移动,因而出现了明度的不同变化5.明适应:照明开始或由暗处转入亮出时人眼感受性下降的时间过程6.暗适应:照明停止或由亮出转入暗处时视觉感受性提高的时间过程7.随意注意:有预定目的、需要一定意志努力的注意8.不随意注意:事先没有目的、也不需要意志努力的注意9.随意后注意:同时具有不随意注意和随意注意的某些特征。

它和自觉的目的、任务联系在一起,但不需要意志的努力。

10.陈述性记忆:有关事实和事件的记忆,可以通过语言传授而一次性获得11.程序性记忆:如何做事情的记忆,包括对知觉技能、认知技能和运动技能的记忆,这类记忆往往需要通过多次尝试才逐渐获得12.自上而下加工:人的知觉系统不仅要加工由外部输入的信息,而且要加工在头脑中已经存储的信息,也叫概念驱动加工13.自下而上加工:知觉依赖于直接作用于感官的刺激物的特性,也叫数据驱动加工简答:1.简述心理学的研究方法(1)观察法:在自然条件下,对表现心理现象的外部活动进行有系统、有计划的观察,从中发现心理现象产生和发展的规律性(2)测验法:用一套预先经过标准化的问题来测量某种心理品质的方法(3)实验法:在控制条件下对某种心理现象进行观察的方法(4)个案法:要求对某个人进行深入而详尽的观察与研究,以便发现影响某种行为和心理现象的原因2.现代心理学五个学派及代表人物(1)构造主义冯特铁钦纳(2)机能主义詹姆士杜威安吉尔(3)行为主义华生班杜拉斯金纳(4)格式塔心理学韦特海默柯勒考夫卡(5)精神分析学派弗洛伊德3.感知觉的关系知觉与感觉一样,是事物直接作用于感觉器官产生的,同属于对现实的感性认识形式。

知觉以感觉作基础,但是知觉是对事物整体的认识,而感觉是对事物的个别属性的认识。

普心第十一章 能力

技能等于能力吗?

技能:人们通过练习获得的动作方式和动作系统。主要表 现为动作执行的经验。

两种活动方式:操作技能和心智技能 操作技能:动作由外显的机体运动来实现,动作的对象是

物体。 心智技能:借助内在的智力操作来完成,动作对象是观念。 技能直接控制活动的动作程序的执行,因此是活动的一个

能力的高度发展称为天才。往往聚合着多种高度发展的才 能。 天才与特定的历史环境有关(时势造英雄);离不开个人的勤 奋与努力(百分之九十九的汗水加百分之一的灵感)。

智力和能力的关系

心理学上,能力这个术语经常与智力发生混淆。 能力的涵义实际上很笼统,它在多个方面都有所表现,它

可以表现在肢体或动作方面的能力,表现在人际关系方面 即交际的能力,表现在处理事件方面的才能等等。总的说 来,能力指人们成功地完成某种活动所必需的个性心理特 征,可以有多种表现形式。

2.智力的二因素论 ※

能力包含两种因素:

①一般能力(G因素),代 表人的基本心理潜能,决 定一个人能力高低的主要 因素。

②特殊能力(S因素),完 成某些特定任务或活动所 必须的。

在完成任何一种任务时,都 是G,S两种因素协同作用,认为个体的能力应该包括多种平等的基本能力因素。 提出了7种基本心理能力: ①语词理解 ②语词流畅:迅速正确进行词义联想的能力。 ③数字运算 ④空间关系 ⑤联想记忆:机械记忆能力 ⑥知觉速度:迅速辨别事物异同的能力。 ⑦一般推理

成功智力的概念:

成功智力是一种用以达到人生种主要目标的智力,是在现实生 活中真正能产生举足轻重影响的智力。

这里所说的成功,其一,是个体通过努力能够最终达到的人生 理想目标的成功;其二,是每个正常的个体都可以发展的成功。 不应仅仅同学校中的成功有关,而更应同生活里的成功紧密联 系。生活里的成功是个体用创造和实践的能力去适应环境、选 择环境和塑造环境,并最终获得的成功。

- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。

- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。

- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

1.1心理学是研究人的心理现象的科学,具体来说是研究人的行为和心理活动规律的科学。

1.2人的心理过程分为认识过程(感觉、知觉、记忆、思维和想象等)、情绪情感过程(喜怒哀乐爱憎惧)和意志过程三个方面。

1.3个性是指一个人的整体心理面貌,是个人心理活动稳定的心理倾向和心理特征的总和。

个性主要包括个性倾向性和个性心理特征两个方面。

3.1注意是指心理活动或意识对一定对象的指向和集中无注意注意(不随意注意):指事先没有预定目的、也不需要意志努力的注意。

有意注意(随意注意):指有预定目的、需要一定意志努力的注意。

有意后注意(随意后注意):由预定目的,但不需要一致努力的注意.注意的稳定性是指对同一对象或者同一活动上注意所能持续的时间注意的广度:也叫注意的范围,是指在同一时间内能清楚地把握对象的数量。

注意的转移:根据新的任务,主动的把注意从一个对象转移到另一个对象或由一种活动转移到另一种活动现象。

5.1、感觉是人脑对直接作用于感觉器官的客观事物的个别属性的反映5.2、绝对感觉阈限:是指刚刚能引起机体感觉的最小刺激强度。

(上绝对阈限和下绝对阈限5.3、差别阈限:刚刚能引起差别感觉的两个同类刺激物刺之间最小差异量5.4、绝对感受性:人的感官感觉察这种微弱刺激的能力。

绝对感觉阈限和绝对感受性成反比!5.5、差别感受性:对最小差异量的感觉能力。

差别感受性与差别阈限在数值上也成反比例!5.6、视觉是个体借助眼睛辨别外界物体明暗、颜色和形状等特性的感觉,是人和动物最复杂、最重要的感觉,在人的各种感觉中起主导作用,是人类获得信息的主要通道。

5.7、听觉:人通过听觉器官对外界声音刺激的反映,是仅次于视觉的重要感觉。

5.8、触压觉:即触觉和压觉。

刺激物接触到皮肤表面时的感觉为触觉。

当刺激加强,使皮肤引起明显变形,就引起压觉。

5.9、温度觉包括冷绝和温觉。

低于皮肤温度即生理零度的温度刺激作用于皮肤即产生冷绝,高于生理零度的温度刺激作用于皮肤即产生温觉。

与生理零度相同的温度刺激不产生温度觉。

5.10、嗅觉:是有挥发性物质的分子作用于嗅觉器官的感受细胞而引起的一种感觉。

5.11、味觉:是指可溶性物质作用于味蕾产生的味道感觉。

5.12、运动觉:又称动觉,是对身体各部分的位置及相对运动进行反映的感觉。

5.13、平衡觉:又称静觉,是对人体作直线的加速或减速运动或作旋转运动进行反映的感觉。

5.14、某种感受器官受到刺激而对其他器官的感受性造成影响,使其升高或降低,这种现象称为不同感觉的相互作用。

5.15、联觉是指一种感觉引起另一种感觉的现象。

5.16、当某种感觉受损或缺失后,其他感觉会予以弥补的现象称为感觉补偿作用6.1知觉是人脑对直接作用于感觉器官的客观事物的各个部分和属性的整体反映。

知觉是在感觉的基础上产生的,它是对感觉信息整合后的反映。

6.2知觉整体性:是指人根据自己的知识经验,将直接作用于感觉器官的客观事物的多种属性整合为统一整体加以识别的过程。

6.3知觉选择性:是指人根据当前的需要,将客观刺激物有选择的作为知觉对象进行加工的过程。

6.4知觉的理解性:是指人以知识经验为基础对感知的事物进行加工处理,并用词语加以概括且赋予其意义的加工过程。

6.5知觉恒常性:是指人的知觉映象在一定范围内不随知觉条件的改变而保持相对稳定的过程。

6.6空间知觉是人对物体的形状、大小、深度(距离)、方位等空间特性的知觉。

6.7双眼视差是指两眼注视外界物体时,两个眼睛视网膜上视像之间的差异6.8由于两耳处于相互对侧位置,侧面声源的声波到达两耳时的距离不同(约27.5cm),这个距离差称为“两耳距离差”。

6.9时间知觉是指人对客观事物或现象延续性和顺序性的反映。

6.10运动知觉是指人对物体在空间位移的知觉。

6.11似动知觉是指在一定时间和空间条件下,把静止的物体知觉为运动,或者把没有连续位移的物体知觉为连续的运动。

似动知觉包括动景运动、自主运动和诱导运动。

6.12错觉是指人在特定条件下对客观事物必然产生的某种有固定倾向的受到歪曲的知觉。

7.1记忆是人脑对过去经验的保持和再现(回忆或再认)。

记忆是通过识记、保持、再认或回忆三个基本环节在人脑中积累和保存个体经验的心理过程。

7.2形象记忆时个人以感知过的事物的形象为内容的记忆。

情绪记忆时个人以曾经体验过的情绪或情感为内容的记忆。

逻辑记忆时指以逻辑思维成果和逻辑判断等逻辑思维过程为内容的记忆。

动作记忆时个人以过去经历过的身体的运动状态或动作形象为内容的记忆。

7.3情景记忆是个人以亲身经历的、发生在一定时间和地点的事件或情景为内容的记忆。

语义记忆是个人对各种有组织的知识为内容的记忆,又称词语逻辑记忆。

是以词语所概括的事物的关系以及事物本身的意义和性质为内容的记忆。

7.4识记是一个人获得知识和经验的过程无意识记是指没有明确的识记目的,不需要任何有助于识记的方法,也不需要作出意志努力的识记。

有意识记相反7.5意义识记是指通过理解材料的意义,把握材料内容的识记,其基本条件是要求识记者能理解识记材料并进行思维加工。

机械记忆是指只根据材料的外部联系或表现形式,采取简单重复的方式进行是识记。

7.6遗忘是指识记过的内容不能再认或是错误的再认与回忆。

(暂时性遗忘和永久性遗忘)无意再认又称不随意再认,是指当前再认的事物明确、清晰、完整或与经验中保持内容一致是,几乎是无意识的、自动化的、在极短时间内的确认。

7.7再认是指经验过的事物再次出现,感到熟悉并能识别和确认的过程。

7.8有意再认又称为随意再认,是指当再认的事物不够明确、清晰、完整或与经验中保持的内容不太相符时,需要意志努力或追记来进行识别或确认。

7.9回忆:又称再现或重现,指过去经验过的事物不在面前,能在头脑中重新呈现并加以确认的记忆过程。

7.10联想是指由一事物想到与之在空间和时间上接近,在外部特征或意义上相似或相反的事物的心理活动。

8.1表象是当感知过的事物不在眼前时,人们在头脑中出现的关于该事物的形象。

8.2在刺激停止作用后,脑中继续保持的异常清晰的、鲜明的表象,称为遗觉象。

8.3想象是人脑对已有表象进行加工改造而创造新形象的过程8.4再造想象是人根据别人的语言叙述、文字描述或图形示意,在头脑中形成相应新形象的过程。

创造想象是不依据现成的描述而独立创造出新形象的过程。

幻想是一种与生活愿望相结合并指向于未来的想象。

8.5睡眠是于觉醒周期性交替出现的生理状态,是最重要和最突出的生物节律之一。

8.6梦是在睡眠状态下出现的一种想象活动,是不随意想象的一种特殊形式。

9.1思维是人脑对客观现实间接和概括的反映。

它是借助言语实现的、能揭示事物本质特征及内部规律的理性认识过程。

9.2概念是人脑对现实的对象和现象的一般特征和本质特征的反映。

9.3问题解决是指一系列有目的的指向性的认知操作过程。

要求运用新颖独特方法的问题解决叫做创造性问题解决;使用现有方法的问题解决叫做常规性问题解决。

创造性思维是指以新颖独创的方法解决问题的思维过程。

10.1言语是人们在交际过程中对语言的运用11.1情绪和情感是人对客观事物的态度和体验,是人对客观事物与人的需要的关系的反映。

心境是一种深入的、比较微弱而持久的、影响人的整个精神活动的情绪状态激情是一种强烈的、短暂的、爆发性的情绪状态应激是在出乎意料的紧张与危急情况下出现的情绪状态,是人对意外的环境刺激作出的适应性反应道德感是个体根据一定的社会道德行为标准,在评价自己活他人的行为举止、思想言论和意图是产生的一种情感体验理智感是人对认识活动成就进行评价是产生的情感体验美感是对事物美的体验,是人们根据美的需要,按照个人的审美标准对自然和社会生活中各种事物进行评价是产生的情感体验。

12.1意志是指一个人自觉地确定目的,并且根据目的来支配和调节自己的行动,克服种种困难以实现预定目的的心理过程。

12.2接近-接近型冲突又称为双趋冲突,指一个人必须对同时出现的两个具有同等吸引力的目标进行选择时产生的难以取舍的心理冲突。

12.3回避-回避型冲突又称为双避冲突,指一个人必须对同时出现的两个具有同样强度的负面目标进行选择时产生的心理冲突。

12.4接近-回避型冲突又称趋-避冲突,指一个人对同一目标既想接近又想回避的两种相互矛盾的动机而引起的心理冲突。

12.5多重接近-回避型冲突又称为多重趋-避冲突,指由于面对两个或多个既对个体具有吸引力又遭个体排斥的目标或情境而引起的心理冲突12.6意志的品质是由个体意志行为特点构成的稳定的心理特性的总和。

13.1技能是指个体运用已有知识经验,通过练习而形成的一定的动作方式或智力活动方式。

13.2动作技能:也称运动技能或操作技能,是指由一系列外部动作所组成的动作系统。

13.3认知技能:也称智力技能和心智技能,指借助于内部言语在头脑中进行的动作方式或智力活动方式。

14.1需要是人脑对生理需求和社会需求的反映。

14.2动机是一个过程,它以某种方式引发、促进、保持和中止指向目标的行为。

14.3兴趣是个体力求认识某种事物或从事某项活动的心理倾向14.4理想是个人对未来有可能实现的奋斗目标的向往和追求14.5信念是坚信某种观点的正确性,并支配自己行动的个性倾向。

14.6世界观是信念的体系,即一个人对整个世界的根本看法,包括政治观、道德观、人生观、价值观、幸福感、自然观等等。

气质是人心理活动的稳定的动力特征15.2感受性是指人对内外适宜刺激的感觉能力。

耐受性是反映人对客观刺激在时间和强度上的耐受程度。

反应的敏捷性主要是神经过程灵活性的表现。

可塑性是指人根据外界情况的变化而改变自己适应性行为的可塑程度。

情绪兴奋性是指以不同的速度对微弱刺激产生情绪反应的特性。

向性是指人的心理活动、言语和动作反应是变相于外还是表现于内的特性。

16.1性格是人在对现实的稳定的态度和习惯化的行为方式中所表现出来的个性心理特征。

16.2性格特征是指性格各个不同方面的特征。

主要有四个方面16.3性格的态度特征主要是在处理各种社会关系方面的性格特征16.4性格的意志特征是指人在对自己行为的自觉调节方式和水平的性格特征。

16.5性格的情绪特征是指热在情绪活动是在强度、稳定性、持久性和主导心境等方面表现。

16.6性格的理智特征是指人在认知过程中的性格特征。

16.7投射测验是主试向被试提供无确定含义的刺激,让被试在不知不觉中把自己的思想感情投射出来,以确定其性格特征(罗夏墨渍测试、主题统觉测试)17.1能力是指人们成功地完成某种活动所必须具备的个性心理特征。

智力测验又称普通能力测验是通过测验的方法来衡量人的智力水平高低的一种科学方法。

斯坦福-比奈智力测验和韦克斯勒智力测验。