国家防汛抗旱指挥系统工程简介

国家防汛抗旱指挥系统应用支撑平台的设计与实现

一 全 一一仝 裂 户理 一 鐾 } 理一 ; 1

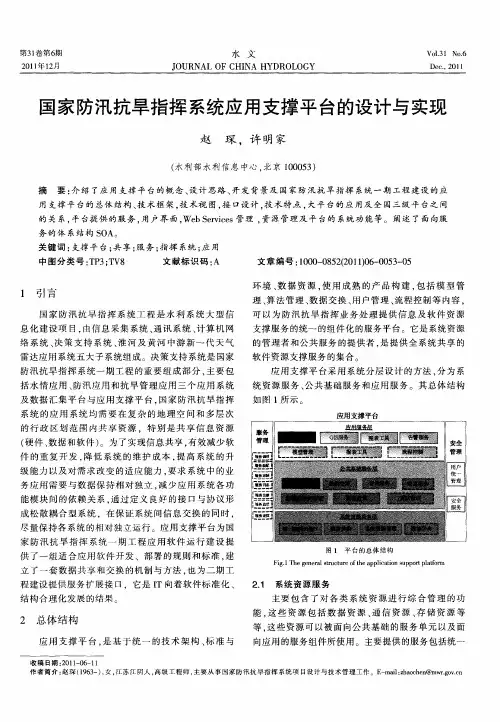

尽量 保持 各 系统 的相对 独立 运行 。应 用支 撑平 台为 国 家 防汛 抗 旱 指 挥 系 统 一 期 工 程 应 用 软件 运 行 建设 提 供 了一 组 适 合应 用 软件 开发 、部署 的规 则 和标 准 , 建

立 了一 套 数 据共 享 和交 换 的机 制 与方 法 , 为二 期 工 也 程 建设提 供 服务扩 展接 口 ,它 是 I T向着 软件 标 准化 、 结 构合理 化 发展 的结果 。

的关 系, 台提供 的服 务 , 户界 面 , bSri s管理 , 源管理及 平 台的 系统 功 能等 。阐述 了面向服 平 用 We evc e 资

务 的体 系结构 S OA

关 键词 : 支撑 平 台; 享 ; 务 ; 共 服 指挥 系统 ; 用 应

中图分 类号 :P ;V T 3T 8

2 总 体 结 构

应用支撑平 台。 是基 于 统 一 的技 术 架 构 、 准 与 标

收 稿 日期 :0 1 0 — 1 2 1 - 6 1

能 , 些 资 源 包 括 数 据 资 源 、 信 资 源 、 储 资 源 等 这 通 存

等 , 些 资源 可 以被 面 向公 共基 础 的 服务 单元 以及 面 这

5 4

水 文

第 3 卷 1

的数 据访 问接 口 、 据转 换 服务 、 算 和存 储管 理 , 数 计 数 据 字典 服务等 。

浅谈淮委国家防汛抗旱指挥系统二期工程建设管理

浅谈淮委国家防汛抗旱指挥系统二期工程建设管理李开峰;戴飞【期刊名称】《治淮》【年(卷),期】2016(000)004【总页数】2页(P7-8)【作者】李开峰;戴飞【作者单位】水利部淮河水利委员会233001;水利部淮河水利委员会233001【正文语种】中文国家防汛抗旱指挥系统是我国重要的防洪抗旱减灾非工程措施,是水利信息化的龙头工程。

经过多年建设,国家防汛抗旱指挥系统一期工程已于2011年全部建成并投入运行,在防汛抗旱工作中发挥了重要作用。

为适应我国防汛抗旱新形势和新要求,2011年12月国家发改委批复了国家防汛抗旱指挥系统二期工程可行性研究报告,2013年7月批复了《国家防汛抗旱指挥系统二期工程初步设计概算》,2014年5月工程开工建设,总工期4年。

淮委国家防汛抗旱指挥系统二期工程(以下简称淮委二期工程)是国家防汛抗旱指挥系统二期工程的重要组成部分,项目的实施对推进淮河流域防汛抗旱减灾信息化、现代化,提高流域防汛抗旱决策指挥能力和水平具有十分重要的作用。

1.项目建设目标在一期工程建设的基础上,建设淮委直管水文站水情信息采集系统,初步建成覆盖淮委直管工程的工情信息采集体系;扩展洪水预报断面方案和调度区域,增强业务应用系统的信息处理能力,提高洪水预报精度和优化调度方案;强化旱情信息分析处理能力,提高信息的安全保障水平,构建科学、高效、安全的淮河流域防洪抗旱决策支撑体系。

2.项目建设内容根据水利部批复的《国家防汛抗旱指挥系统二期工程初步设计报告》,淮委二期工程共需完成水情、工情信息采集系统,视频监控,移动应急指挥平台,网络与安全、防洪调度和洪水预报等14个子系统的建设和改造完善任务。

(1)水情信息采集系统建设重沟水文站雨量水位观测及报汛通信等。

(2)工情信息采集系统实施沂沭泗水利管理局直属局南四湖水利管理局、沂沭河水利管理局和骆马湖水利管理局3个工情分中心建设,增强险情移动采集和信息分析处理能力。

(3)工程视频监控系统完善淮河流域工程视频监控系统,把15个已建视频点纳入平台。

国家防汛抗旱指挥系统项目

国家防汛抗旱指挥系统项目二期工程可行性研究报告编制任务书水利部国家防汛抗旱指挥系统工程项目建设办公室二○○六年五月目录第一章二期工程项目背景1.1 总体背景描述2001年12月,水利部和国家气象局以水规计[2001]626号文向国家计委上报了《国家防汛指挥系统工程可行性研究报告》(修改稿)(以下简称《修改稿》)。

中国国际工程咨询公司受国家计委委托于2002年7月对《修改稿》进行评估,核减了部分项目,并对整个项目提出了分期建设的建议。

共核减投资6114.60万元,将《修改稿》中提出的总投资169732.00万元调整为163257.40万元,并提出按照尽量维持系统的完整性和优先保证特别重点的原则,将特别重点的防洪地区和重要防洪城市的系统建设放在第一期,将其它防洪地区以及现有防汛系统还能基本正常运行的省市系统建设放在第二期。

一期工程投资为7.71亿元,其中中央投资5.22亿元,地方投资2.49亿元。

2002年11月,水利部和中国气象局重新编制了《国家防汛指挥系统工程一期工程可行性研究简要报告》,上报国家发改委。

2003年6月,经国务院同意,国家发展和改革委员会批准一期工程的建设。

2005年5月,经水利部水规总院的审查,水利部正式批复水利部水利信息中心与中国电子工程设计院一起完成的《国家防汛抗旱指挥系统一期工程初步设计报告》,并经国家发改委核准一期工程概算为:8.02亿。

2005年11月水利部组织召开“国家防汛抗旱指挥系统一期工程建设工作会议”,开始全面部署并组织实施国家防汛抗旱指挥系统一期工程建设。

已经实施的建设项目取得了预期成果,并已发挥积极的作用。

有关中国国际工程咨询公司评估的《国家防汛指挥系统工程可行性研究报告》的建设内容、国家发展和改革委员会批准一期工程的建设内容、遗留在二期工程中应建设的内容,参见总体可研建设任务、一期工程和遗留工程表。

总体可研建设任务、一期工程和遗留工程表决策支持系统1、总体可研内容天气雷达系统总体可研内容:1、6部基本覆盖整个淮河和黄河中游的新一代天气雷达。

国家防汛抗旱指挥系统二期工程初步设计大纲

NFCS2-CMS-PD-01国家防汛抗旱指挥系统二期工程初步设计大纲水利部水利信息中心二○一一年七月审定:邓坚审核:辛立勤刘志雨吴礼福任齐编写:辛立勤刘志雨吴礼福任齐杨建青赵峥成建国詹全忠祝明王金星王琳胡健伟王光生曾焱付静杨丹钱峰毛学文陈德清目录第一章项目综述 (1)1.1项目背景 (1)1.2现状及存在问题 (3)1.2.1一期工程建设成果 (3)1.2.2国家防汛抗旱指挥系统建设存在的不足 (6)1.2.3现状与差距 (7)1.3初步设计报告编制的依据 (14)第二章工程建设目标与任务 (16)2.1建设目标 (16)2.2建设原则 (17)2.3建设任务 (18)2.3.1信息采集系统 (19)2.3.2移动应急指挥平台 (20)2.3.3计算机网络与安全系统 (20)2.3.4数据汇集平台与应用支撑平台 (21)2.3.5防汛抗旱综合数据库 (21)2.3.6业务应用系统 (24)2.3.7视频监控系统 (26)2.3.8系统集成与整合 (26)第三章设计内容和设计要求 (27)3.1工程概述 (27)3.1.1工程项目名称 (27)3.1.2工程项目建设单位及负责人 (28)3.1.3初设及概算编制单位 (28)3.1.4概算编制依据 (29)3.2工程建设单位情况 (29)3.3需求分析 (29)3.4总体建设方案和总体结构 (29)3.5系统的主要功能 (30)3.6信息采集系统 (33)3.6.1水情信息采集 (33)3.6.2工情信息采集 (34)3.6.3旱情信息采集 (35)3.6.4工程视频监控试点 (37)3.7移动应急指挥平台 (39)3.7.1设计范围 (39)3.7.2设计内容 (39)3.7.3设计要求 (39)3.8计算机网络与安全系统 (41)3.8.1设计范围 (41)3.8.2设计内容 (41)3.8.3设计要求 (42)3.9数据汇集与应用支撑平台 (44)3.9.1设计范围 (44)3.9.2设计内容 (44)3.9.3设计要求 (45)3.10防汛抗旱综合数据库 (45)3.10.1设计范围 (45)3.10.2设计内容 (46)3.10.3设计要求 (46)3.11业务应用系统 (47)3.11.1设计范围 (47)3.11.2设计内容 (49)3.11.3设计要求 (51)3.12系统集成设计 (52)3.12.1设计范围 (52)3.12.2设计内容 (52)3.12.3设计要求 (53)3.13项目建设与运行管理 (54)3.13.1项目建设管理 (54)3.13.2项目运行管理 (55)3.14人员配置与培训 (56)3.15项目实施进度 (56)3.16初步设计概算 (56)3.16.1编制说明 (57)3.16.2概算依据 (57)3.16.3初步设计投资概算书 (59)3.17风险及效益分析 (60)第四章设计任务划分 (61)第五章设计成果及进度要求 (63)5.1设计成果 (63)5.1.1水利部初步设计成果(提交初步设计审查成果) (63)5.1.2流域机构初步设计成果 (64)5.1.3省级初步设计成果 (64)5.2进度要求 (65)第一章项目综述1.1 项目背景我国幅员辽阔、江河众多、地形复杂、气候多样,特有的自然条件和地理因素决定了我国是水旱灾害频繁的国家。

国家防汛抗旱指挥系统二期工程

2、工情信息采集系统

实施覆盖7个流域机构、28个省(自治区、直辖市 )及新疆生产建设兵团,共380个工情分中心建设,增

强险情移动采集能力和信息分析处理能力。在南方、

北方共配置2架无人机系统,开展无人机应急监测系统 试点建设。

2013-8-11

18

一、二期工程项目概况

二期工程建设规模

3、旱情信息采集系统

2013-8-11

14

一、二期工程项目概况

二期工程:按照中国国际工程咨询公司评估的《 国家防汛指挥系统工程可行性研究报告》建设内容和

国家发改委批准的一期工程建设内容,以及一期工程

建设取得的实际成果,二期工程剥离出了遗留未建的 内容。针对这些遗留未建内容进行了分析研究,根据 对各地最新的调研需求,进行了合理的取舍和增补, 并结合目前防汛抗旱工作的新形势,提出了国家防汛

国家防汛抗旱指挥系统二期工程

水利部水文局(水利信息中心)

辛立勤

2012年5月8日

2013-8-11

1

主 要 内 容

一、二期工程项目概况 二、建设任务与建设方案 三、工程建设与管理 四、投资概算与说明 五、工程风险与效益 六、初设与可研调整说明以来,为了防治水旱灾害,国家投入了大量的

2013-8-11

8

一期工程建设成果和效益

5、基于一期工程建设的防汛信息骨干网络,建 立了覆盖水利部、流域机构、31个省(自治区、直辖 市)、125个水情分中心数据汇集平台。 6、在水利部、7个流域机构、31个省(自治区、 直辖市)建立了应用支撑平台。 7、在水利部和7个流域机构建立了水情应用系统 、防洪调度应用系统、抗旱管理应用系统,并推广定 制到31个省(自治区、直辖市)。 8、在5个省(直辖市)的重点易旱地区进行了旱 情信息采集试点建设,初步实施了抗旱管理应用系统 建设,实现了旱情信息管理、统计、查询的基本功能 。

国家防汛抗旱指挥系统二期工程

2019/5/2

11

一期工程建设成果和效益

3、数据库建设迅速直观展现了各类防洪、水

利工程现状、历史信息,为决策提供了支撑。一期 工程统一建设了8个综合数据库,以及各类专用数 据库,通过信息服务系统的开发,可为各级防汛抗 旱指挥决策提供支持。 4、连通国家防总、水利部、流域机构和各省 (自治区、直辖市)的防汛信息骨干网络及网络中 心投入使用,已经成为水利信息化的重要基础设施 ;为水利信息化建设奠定了基础。

2019/5/2 27

一、二期工程项目概况

2019/5/2

14

一、二期工程项目概况

二期工程:按照中国国际工程咨询公司评估的《 国家防汛指挥系统工程可行性研究报告》建设内容和

国家发改委批准的一期工程建设内容,以及一期工程

建设取得的实际成果,二期工程剥离出了遗留未建的 内容。针对这些遗留未建内容进行了分析研究,根据 对各地最新的调研需求,进行了合理的取舍和增补, 并结合目前防汛抗旱工作的新形势,提出了国家防汛

2019/5/2 3

一、二期工程项目概况

2001年12月水利部与国家气象局联合上报了《国家 防汛抗旱指挥系统工程可行性研究报告》

总体目标:建成一个以水雨工旱灾情信息采集系统和

雷达测雨系统为基础、通信系统为保障、计算机网络系统 为依托、决策支持系统为核心的国家防汛抗旱指挥系统。

要求该系统先进实用、高效可靠、达到国际先进水平,能

2019/5/2

22

一、二期工程项目概况

二期工程建设规模

6、数据汇集与应用支撑平台(续)

在水利部、流域机构、31个省(自治区、直辖市)及

新疆生产建设兵团,扩充、完善应用支撑平台资源,在开

发运行环境、系统资源管理、应用开发工具、统一数据管 理、公用应用组件(试点)配置、开发等方面,形成基于 统一技术架构的防汛抗旱业务开发与运行支撑环境。

河道堤防信息化管理

河道堤防信息化管理河道堤防管理的信息化是水利信息化的重要组成部分,下面简要介绍与河道堤防管理密切相关的国家防汛指挥系统、全国水利工程管理信息系统中涉及的堤防监测预警系统以及安徽数字长江信息系统。

一、国家防汛指挥系统国家防汛指挥系统,是在全国防洪调度系统研究的基础上,根据我国防汛工作的迫切需要,正在建设的一项多学科、高技术、跨地区、跨部门、投资大、建设周期长的决策指挥系统工程。

该系统覆盖7个流域机构、24个重点防洪省(市),224个地级水情分中心、228个地级工情分中心、与水情分中心相连的3 002个中央报汛站、与工情分中心相连的927个重点防洪县的工情采集点以及中央直管的7个工程单位、9个大型水库、12个蓄滞洪区。

此外,还包括黄河、淮河流域设立的6部新一代天气雷达、120个自动气象站和208个雨量站。

该系统建成后,能高效、可靠地为我国各级防汛指挥机构及时、准确地监测和收集所管辖区域内的雨情、水情、工情、灾情,并能根据防洪工程现状和调度规则快速提供调度方案,从而为决策者提供全面支持,使之做出正确决策,达到最有效运用防洪工程体系,将洪涝灾害损失减到最低的目的。

根据国家防汛指挥系统的总体设计,该系统可划分为5个分系统,即信息采集系统、通信系统、计算机网络系统,决策支持系统和天气雷达系统。

其总体结构由两个网络组成:一个是分中心以下的星型报汛网,另一个是分中心以上的互联互通的计算机网络。

两个网在分中心汇接。

在信息处理速度上,力争在半小时内收集完3 002个中央报汛站信息及信息共享,对工程险情及突发事件能测得到、报得及时、处理快速(包括图形、图像、声音和分析结果)。

二、堤防监测预警系统堤防工程是我国重要的工程性防洪措施,其安危关乎我国的社会和经济的发展,因此,加强堤防经常性的监测,确保其安全具有重要意义。

由于堤线漫长,地层条件沿程变化大,采用一般的人工监测方式不仅工作条件非常恶劣,工作量巨大,而且在汛期江水位猛涨的情况下,适时的监测与分析计算很难做到。

国家防汛抗旱指挥系统工程简介

国家防汛抗旱指挥系统工程简介国家防汛抗旱指挥系统工程建设的总目标是根据防汛抗旱工作的需求,建成一个以水雨工旱灾情信息采集系统和雷达测雨系统为基础、通信系统为保障、计算机网络系统为依托、决策支持系统为核心的国家防汛抗旱指挥系统。

要求该系统先进实用、高效可靠、达到国际先进水平,能为各级防汛抗旱部门及时地提供各类防汛抗旱信息,较准确地作出降雨、洪水和旱情的预测预报,为防洪抗旱调度决策和指挥抢险救灾提供有力的技术支持和科学依据。

系统建成后应达到下列主要目标:1、在水情信息采集方面,中央报汛站中的雨量和水位观测,全部采用数据自动采集、长期自记、固态存储、数字化自动传输技术,以提高观测精度和时效性。

中央报汛站的测洪能力提高到接近或达到相当于设站以来发生的最大洪水或略高于堤防防御标准的水平。

大江大河站在发生超标准洪水或意外事件的情况下,有应急测验措施。

对流量、泥沙等其它水文信息通过人工置数进行数字化自动传输。

2、在报汛方面,通过对中央报汛站报汛设施的更新改造和建设224个(一期125个)水情分中心,实现在半小时内收集齐3002个(一期1799个)中央报汛站的水雨情信息的目标。

3、建成分布合理,初具规模的工、旱、灾情信息采集网,初步实现工、旱、灾情信息采集的实时化和信息传输的网络化。

工情信息的采集和传输,通过927个重点防洪县、工程管理所的工情信息采集点、228个工情分中心的建设(一期选择部分重点省进行试点和示范区建设),对工程险情和突发事件要测得到,报得及时,处理快速,信息丰富直观,包括图形、图象、声音和分析结果等。

建立健全旱情测报网,旱情信息的采集和传输,要规范化,要能掌握面上的旱情,并通过旱情信息处理系统的建设能够对水文气象干旱、农业干旱等作出分析评价和趋势预测(一期进行旱情采集、传输、处理试点)。

要采用先进的通信和计算机技术进行灾前灾中的灾情监测和分析,以及灾后的灾情统计和评估。

4、通信方面,在水利部和原邮电部两部有关协议的指导下,根据防汛需要,首先考虑使用邮电公用网,充分发挥已有防汛通信网设施的功能,提高和加强防汛通信的保障程度。

国家防洪抗旱指挥系统

一、项目背景国家防汛抗旱指挥系统二期工程工程视频监控系统建设范围覆盖水利部、7个流域机构、18个防洪重点省(自治区、直辖市)和54个特别重要防洪工程。

系统建设内容包括:在水利部、7个流域机构、18个防洪重点省(自治区、直辖市)建设视频监控平台或对已建视频监控平台实施联网接入;在54个特别重要防洪工程建设视频接入中心和216个视频监控点。

系统建设分为两个阶段,首先完成新建视频监控平台的建设。

然后,以流域、省(自治区、直辖市)为单位完成各单位在工程视频监控系统中所涉及的其他建设内容。

二、项目需求在水利部、7个流域机构、18个防洪重点省(自治区、直辖市)中没有建设和淘汰原有视频监控平台的单位建设视频监控平台。

对7个流域机构、18个防洪重点省(自治区、直辖市)中保留已建视频监控平台的单位实施与水利部视频监控平台的联网接入。

在54个特别重要防洪工程建设视频接入中心和216个视频监控点。

与二期工程移动应急指挥平台和水利部、相关地方单位已建的视频会议系统实施视频信息接入。

三、解决方案水利部视频指挥中心由视频管理服务器、数据管理服务器、媒体交换服务器、视频诊断服务器、手机监控网关、视频解码器、IPSAN、客户端、大屏显示、会商调度台、会商调度平台和核心网络设备等组成。

省(流域)级指挥中心由视频管理服务器、数据管理服务器(应用服务器)、媒体交换服务器、手机监控网关、会商调度台、会商调度平台、IP SAN、第三方设备接入网关(部分省或流域指挥中心涉及)、本地客户端和网络设备组成。

水利部部署2套视频监控综合管理系统,做双机热备保证系统无间断运行。

包括:2套视频管理服务器VM3.0(双机热备),实现对下级互联、全国摄像机资源的管理、调度、实况调阅、云台控制,告警管理和用户权限分配等系统管理功能;2套媒体转发服务器MS3.0(热备同时负载分担),进行图像的并发访问,在将来需要并发更多路数时,简单增加新的媒体转发服务器即可实现扩容和动态负载分担;2套数据管理服务器DM3.0(双机热备),实现对历史图像的点播和存储资源管理等功能。

“国家防汛抗旱指挥系统工程技术研究与应用”

“国家防汛抗旱指挥系统工程技术研究与应用”项目成果简介水旱灾害是中华民族心腹大患,防汛抗旱减灾是国家的长期战略。

针对98大洪水暴露的信息不灵、指挥不畅等突出问题,2003年6月经国务院同意批准立项建设国家防汛抗旱指挥系统一期工程。

该工程建设目标是应用现代科学技术,围绕国家防汛抗旱工作需求,以雨、水、工、旱、灾情信息采集为基础、通信网络系统为保障、决策支持系统为核心,建设实用先进、高效可靠的国家防汛抗旱指挥系统,为各级政府和防汛抗旱指挥部的科学决策指挥提供有力的技术支撑。

工程覆盖我国7大流域、31个省(市、自治区),是防灾减灾领域特大型信息化基础设施工程,涉及8亿多人生命财产安全。

工程建设全面实施了我国重点防洪地区中央报汛站自动化升级改造;建设完成了水利信息骨干网络和初步安全体系;建立了基于网络的数据、语音、视频综合服务;建立了三级决策支持应用平台,实现了防汛抗旱信息的交换与共享;开展了工旱情采集试点建设,探索干旱情采集体系建设模式;开发了集水情应用、防汛调度、抗旱管理等应用系统,形成了功能强大、体系完备的防汛抗旱决策支持系统。

本项目的实施实现了现代信息技术的重大集成应用创新,其建设成果在水利行业得到推广和延伸。

信息采集的技术、模式得到广泛应用,成功地应用到我国水文信息、工情、旱情信息采集体系建设;计算机网络系统和视频会议系统已经覆盖水利部机关、7个流域机构、32个省级单位,并推广延伸到23个省所属地市水利单位、16个省所属县级水利单位;主要业务应用系统已经从国家防总推广到流域机构和省级单位;工程的建设模式、技术路线、建设经验已在水利行业广泛采用,并为其他行业信息化工程所借鉴。

本项目是我国防汛抗旱减灾领域的一项重大科技成果和科技创新,获得了发明专利9项,计算机软件著作权12项;建立了防汛抗旱信息化标准体系,形成国家标准1部、行业标准19部以及工程建设标准14部,填补了水利信息化标准的空白。

建立起功能齐全、覆盖全国的防汛抗旱信息采集、网络应用和决策支持基础设施,提高了水文行业整体技术水平,实现了我国防汛抗旱指挥的跨越式发展,使我国防汛抗旱减灾科技整体上达到了国际领先水平。

- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。

- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。

- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

国家防汛抗旱指挥系统工程简介

国家防汛抗旱指挥系统工程建设的总目标是根据防汛抗旱工作的需求,建成一个以水雨工旱灾情信息采集系统和雷达测雨系统为基础、通信系统为保障、计算机网络系统为依托、决策支持系统为核心的国家防汛抗旱指挥系统。

要求该系统先进实用、高效可靠、达到国际先进水平,能为各级防汛抗旱部门及时地提供各类防汛抗旱信息,较准确地作出降雨、洪水和旱情的预测预报,为防洪抗旱调度决策和指挥抢险救灾提供有力的技术支持和科学依据。

系统建成后应达到下列主要目标:

1、在水情信息采集方面,中央报汛站中的雨量和水位观测,全部采用数据自动采集、长期自记、固态存储、数字化自动传输技术,以提高观测精度和时效性。

中央报汛站的测洪能力提高到接近或达到相当于设站以来发生的最大洪水或略高于堤防防御标准的水平。

大江大河站在发生超标准洪水或意外事件的情况下,有应急测验措施。

对流量、泥沙等其它水文信息通过人工置数进行数字化自动传输。

2、在报汛方面,通过对中央报汛站报汛设施的更新改造和建设224个(一期125个)水情分中心,实现在半小时内收集齐3002个(一期1799个)中央报汛站的水雨情信息的目标。

3、建成分布合理,初具规模的工、旱、灾情信息采集网,初步实现工、旱、灾情信息采集的实时化和信息传输的网络化。

工情信息的采集和传输,通过927个重点防洪县、工程管理所的工情信息采集点、228个工情分中心的建设(一期选择部分重点省进行试点和示范区建设),对工程险情和突发事件要测得到,报得及时,处理快速,信息丰富直观,包括图形、图象、声音和分析结果等。

建立健全旱情测报网,旱情信息的采集和传输,要规范化,要能掌握面上的旱情,并通过旱情信息处理系统的建设能够对水文气象干旱、农业干旱等作出分析评价和趋势预测(一期进行旱情采集、传输、处理试点)。

要采用先进的通信和计算机技术进行灾前灾中的灾情监测和分析,以及灾后的灾情统计和评估。

4、通信方面,在水利部和原邮电部两部有关协议的指导下,根据防汛需要,首先考虑使用邮电公用网,充分发挥已有防汛通信网设施的功能,提高和加强防

汛通信的保障程度。

为防汛抗旱调度指挥提供可靠的通信保证,为全国防汛抗旱计算机网络系统的建设提供可靠的通信信道。

5、在计算机网络方面,建设全国地市级分中心及其以上的各级骨干网、园区网和部门网,提高信息传输的质量和速度,为实现30分钟收集完3002个(一期1799个)中央报汛站信息的目标提供网络支持,支持工情、灾情、旱情信息的实时收集、传输和处理,提高信息共享的程度和各种信息流程的合理性,并通过防汛抗旱计算机网络的建设,带动整个水利信息网的建设。

6、以决策支持系统、专家系统等开发技术为手段,建立为中央、流域机构、省市自治区和地市级防汛抗旱决策提供技术支持的系统(一期建设中央、7个流域机构、31个省级决策支持系统,以及7个流域机构和11个重点省级所属水情分中心、工情分中心、8个重点水库和4个工程管理局)。

该系统能提高四级防汛抗旱部门的工作效率、质量、效益和决策的科学性和正确性。

具体达到:(1)及时完成各类防汛抗旱信息的收集、处理和存储。

(2)以图、文、声、像等方式快速灵活地提供雨、水、工、旱、灾情的实时数据和历史背景资料,以及有关资料的深层挖掘和信息服务的试点。

(3)提高洪水预报的精度,延长洪水预报的预见期。

(4)改善防洪调度手段,提高模拟分析能力,加强调度的科学性。

(5)能快速、科学地对灾情进行分析、统计和评估。

(6)提高防汛抗旱管理工作的现代化水平。

(7)提高旱情信息的收集、处理、分析能力,并作出趋势预测。

(8)对全国防汛抗旱数据库进行统一规划、统一设计、统一建设,真正实现信息资源的共享。

7、天气雷达系统方面,在淮河流域和黄河中游地区的阜阳、临沂、徐州、驻马店、郑州、三门峡建立新一代天气雷达(由中国气象局另行组织实施),组成黄淮区域天气雷达网。

新建标校用自动气象站120个。

建立国家气象中心至水利部水利信息中心、河南省气象台至黄河水利委员会、安徽省气象台至淮河水利委员会的信息传输信道,实现双向传输,以达到信息共享。

系统提供如下产品:(1)雷达拼图,雷达与卫星图象迭加图;

(2)1小时,3小时,6小时,12小时流域面平均雨量的定量估算和预报;

(3)流域暴雨警报和短历时降水预报。

一、信息采集系统

根据防汛信息类型和防汛抗旱业务分工,信息采集系统分为三个子系统,即:

∙水情信息采集子系统

∙工情信息采集子系统

∙旱情信息采集子系统

工情采集和旱情采集同时包含灾情(洪、涝、旱等)信息的采集,利用工旱情采集系统工作,灾情信息采集不作为独立的子系统进行设计和建设。

信息采集系统的建设内容是:

1、3002个(一期1799个)中央报汛站测验和报汛设施的更新改造;

2、927个(一期23个)工情采集点、3个移动工情采集站(一期不建)、1265个(一期0个)旱情采集点和1800个(一期0个)旱情监测站的建设;

3、224个(一期125个)水情分中心的建设。

4、选择部分重点防洪省进行工情信息采集试点、示范区建设和旱情信息采集试点建设。

二、通信系统

根据国家防汛指挥系统通信系统的建设内容,通信系统由三部分组成:

∙卫星通信

∙微波系统

∙蓄滞洪区预警反馈系统

通信系统的组成如图2。

通信系统的建设包括以下几部分:

1、充分利用公网和已建的防汛通信网组建国家防汛指挥系统工程计算机网络的通信子网。

2、利用卫星通信技术的特点

(1)在355个(一期209个)偏僻地区、常规通信很难解决的中央报汛站、224个(一期125个)水情分中心和100座(一期20座)大中型水库设置卫星平台。

(2)为国家防总办公室和七个流域机构之间的异地电视会商提供卫星信道。

3、改造海河流域永定河洪泛区和小清河分洪区两条微波干线。

4、建设和完善国家防总调度的12个(一期6个)蓄滞洪区的预警反馈系统。

三、计算机网络系统

计算机网络系统根据网络能力分为四类网络,即:

∙骨干网

∙地区网

∙园区网

∙部门网

计算机网络系统的组成如图3所示。

计算机网络系统建设包括:

1、建设骨干网中央网络中心、7个流域机构网络中心和31个省(区、市)网络中心。

2、建设7个流域机构、31个省(区、市)(一期11个)的地区网。

3、建设水利部、7个流域机构、31个省(区、市)防汛部门的园区网。

4、建设31个省(区、市)防汛抗旱部门网。

5、设计网络路由、IP地址和域名。

6、建设网络管理系统。

7、建设网络安全系统。

四、决策支持系统

决策支持系统的建设包括中央系统、流域系统、省(区、市)系统和地级系统四级相关数据库和应用系统的建设(一期建设中央、7个流域机构、31个省级决策支持系统,以及7个流域机构和11个重点省级所属125个水情分中心、工情分中心、8个重点水库和4个工程管理局)。

决策支持系统组成如图4所示。

决策支持系统的总体结构如图6所示。

五、天气雷达应用系统

由中国气象局组织实施分别在阜阳、临沂、徐州、驻马店、郑州、三门峡6处建设新一代天气雷达。

新建120个自动气象站用于雷达的标校。

在气象和水利部门建设相应的天气雷达信息传输、处理和应用系统。