词义和词义的演变

[语文]古今词义的演变(教师论文)

![[语文]古今词义的演变(教师论文)](https://uimg.taocdn.com/aa385439443610661ed9ad51f01dc281e53a5660.webp)

古今词义的演变古今词义的演变是异常复杂的,大致有以下四个方面:第一、词义的扩大词义的扩大是指演变后的词义所反映的客观事物的范围比原义的范围大。

例如:“诗”,古代专指《诗经》,《论语·为政》:“诗三百,一言以蔽之,曰:思无邪。

”现代泛指一般诗歌,词义的范围扩大了。

“河”,古代专指黄河。

《诗经·魏风·伐檀》“坎坎伐檀兮,置之河之干兮。

”《左传·成公十六年》:“晋师济河。

”《庄子·秋水》:“秋水时至,百川灌河。

”《孟子·梁惠王上》:“河内凶,则移其民于河东,”“河内”指黄河北岸,今河南沁阳一带;“河东”指黄河以东,今山西西南部。

汉代以前,“河”的常用义特指黄河。

后来泛指一般河流。

把一条河的名称扩大成为一般河流名称,由专称变为通称,今义把古义的范围扩大了。

“齿”,古义是指排列在唇前的牙。

甲骨文画的正是门牙。

《墨子·非攻中》:“古者有语,唇亡则齿寒。

”后来泛指牙齿。

白居易《与元九书书》:“未老而齿发早衰白。

”把门牙扩大成为牙齿,“齿”的词义扩大了。

“响”,古义是指回声。

《玉篇》:“响,应声也。

”《水经注·江水》:“常有高猿长啸,属引凄异,空谷传响,哀转久绝。

”贾谊《过秦论》:“天下云集而响应,赢粮而景从。

”今义泛指一切物体发出的音响,概念外延扩展了。

扩大,就是把意义范围扩大了。

第二、词义的缩小词义的缩小是指演变后的词义所反映的客观事物的范围比原义的范围小。

例如:“金”,先秦泛指金属。

《左传·僖公十八年》:“郑伯始朝楚,楚子赐之金。

既而悔之,与之盟日:…无以铸兵。

‟故以铸三钟。

”这里记载楚王赏给郑国的“金”,显然指的是“铜”,因为那时铸兵器、铸钟鼎都用铜。

楚王担心赏赐给郑国的铜会用来制造武器,所以与郑盟誓。

甲骨文中没有“金”字,金文中有了“金”、“铜”,但没有“银”、“铁”,郭沫若认为“铁”出现于春秋时期。

到了“铁”、“锡”、“银”都出现以后,“金”就逐渐地专指“黄金”了。

古代汉语词汇演变情况

古代漢語詞匯演變情況:一、古今词义没有变化。

如:人手口梦日月等。

占少数,二、古今词义变化。

1、词义扩大。

如“江河”原指长江、黄河,现指一切较大的江水和河流。

“皮”原指鸟兽身上剥下的皮,现泛指事物的表面。

2、词义缩小。

“子”,原为孩子的总称,不分男女,现专指儿子。

”丈人“,原指一般年长的人,今指岳父。

3、词义转移。

如”走…,古代指跑,今指步行。

“去”古指离开某地,今指到某地去。

4、感情色彩变化。

如“爪牙”原指勇士、武将,今指帮凶、狗腿子一类的坏人。

“卑鄙”原为地位低下,见识浅陋,今之品质恶劣。

5、名称说法改变。

如“目”,今改称眼睛;“足”今称为脚。

6、词义弱化。

原来的“很”,就是凶狠的“狠”;“普遍”原为无一例外,现在是例外不多。

7、词义的消亡。

随着时代的发展,许多古代的词语逐渐消亡,如“朕”“寡人”之类。

8、单音词变为复音词。

如“耳”——耳朵;“眉”——眉毛;“鼻”——鼻子;“敌”——敌人等。

另外,学习古汉语还要注意两种语言现象:1、偏义复词:昼夜勤作息,强调“作”,“息”作陪衬。

缘溪行,忘路之远近。

只取“远”的意思,“近”作陪衬。

2、同形异义。

因古汉语单音词多,有时两个单音词连在一起跟今天的某个词正好同形,其实,它还是两个词,这就是同形异义。

如:子布、元表诸人各顾妻子。

妻,妻子;子,子女。

不同今天单指男子的配偶。

叶徒相似,其实味不同。

其实,其代词,它;实,果实。

合起来是“他的果实”。

另外还有一种其实就是词义转移。

如:“肃奉权旨,论天下事势,致殷勤之意。

”殷勤,文中为关切、问候;今指热情、周到。

再如“而山不加增,何苦而不平”。

“何苦”。

文中为哪怕、怕什么、怎怕,没有今天不值得做,犯不着的意思。

學習古代漢語的詞匯方法:古汉语词汇是古汉语词的总和。

词是造句时能够自由运用的最小单位。

汉字的词义变化与语义演化

汉字的词义变化与语义演化汉字是中华文化的瑰宝,它不仅是一种文字工具,更是一种表达思想、传递文化的载体。

汉字的词义变化与语义演化是汉字发展过程中的重要方面,它反映了汉字在不同历史时期的文化变迁和语言发展。

本文将从不同角度探讨汉字的词义变化与语义演化。

一、汉字的词义变化汉字的词义变化是指汉字在不同历史时期,其原本的词义发生了一定的变化。

这种变化可以是语义的扩大、缩小,也可以是词义的转义、借义等。

例如,“明”字最初的意思是“亮”,后来引申为“明亮、清楚”,再后来又演变为“明白、聪明”,最终扩展为“明朗、明确”。

这种词义的变化反映了汉字在不同历史时期中人们对事物认识和理解的变化。

汉字的词义变化还可以通过构词方式来实现。

比如,“木”字最初的意思是“树木”,后来通过构词方式形成了“林、森、材”等词,扩展了词义的范围。

同样,“水”字最初的意思是“水流”,后来通过构词方式形成了“河、湖、泉”等词,丰富了词义的内涵。

二、汉字的语义演化汉字的语义演化是指汉字在使用过程中,其词义逐渐发生了深化和延伸。

这种演化可以是从具体到抽象的转变,也可以是从字面意义到引申义的转变。

例如,“山”字最初的意思是指具体的山峰,后来逐渐演化为抽象的山脉、山水,再到比喻的困难、障碍等。

这种语义的演化反映了汉字在不同历史时期中人们思维方式和文化观念的变化。

汉字的语义演化还可以通过联想和比喻的方式来实现。

比如,“日”字最初的意思是指太阳,后来通过联想和比喻,形成了“光、明、曰”等词,扩展了词义的广度。

同样,“月”字最初的意思是指月亮,后来通过联想和比喻,形成了“明、望、期”等词,丰富了词义的内涵。

三、汉字的文化内涵汉字的词义变化与语义演化不仅反映了语言的发展,更体现了中华文化的深厚内涵。

汉字的词义变化和语义演化是中华文化的积淀和传承。

通过对汉字的研究和理解,我们可以深入了解中华文化的博大精深,感受到中华民族的智慧和情感。

汉字的词义变化和语义演化也是中华文化的独特之处。

古今词义的异同

古今词义的异同

古今词义的异同主要有以下几点:

1. 词义的扩展:随着时代的变迁,一些词的词义会发生扩展。

例如,古代的“区区”指的是小小、微不足道的意思,如今则常用于表示可怜、不值得称道的意思。

2. 词义的缩小:有些词在古代的意义相对较广泛,到了现代词义则被缩小了。

例如,古代的“子弟”指的是家中的儿子和弟弟,今天则特指官宦人家的子弟。

3. 义项的增减:随着社会发展和文化变迁,一些词的义项也会随之增加或减少。

例如,古代的“交”除了互相交流、沟通的意思外,还有亲近、结交的含义,而现代则强调互相沟通、交流。

4. 词义的变化:随着时代的演变,有些词的词义也可能会发生变化。

例如,古代的“知”指的是了解、明白的意思,而如今则

强调有学问、有知识。

总体来说,古今词义的异同主要是受到社会文化、语言环境以及时代背景的影响。

随着社会的发展和语言的变化,词义也会随之而变化。

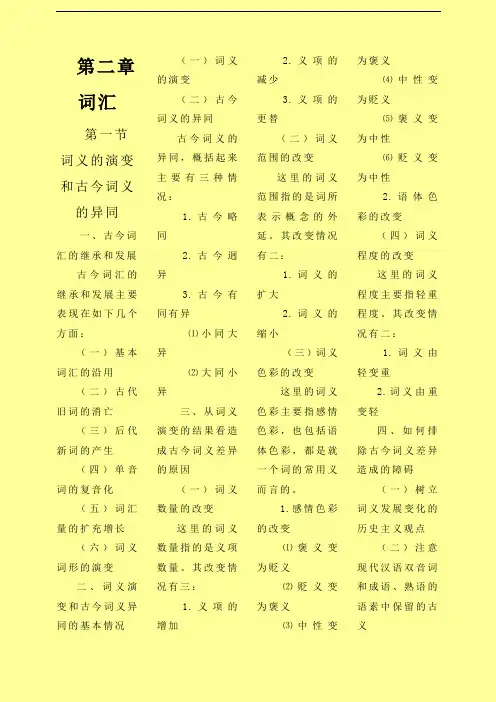

词义的演变和古今词义的异同

第二章词汇第一节词义的演变和古今词义的异同一、古今词汇的继承和发展古今词汇的继承和发展主要表现在如下几个方面:(一)基本词汇的沿用(二)古代旧词的消亡(三)后代新词的产生(四)单音词的复音化(五)词汇量的扩充增长(六)词义词形的演变二、词义演变和古今词义异同的基本情况(一)词义的演变(二)古今词义的异同古今词义的异同,概括起来主要有三种情况:1.古今略同2.古今迥异3.古今有同有异⑴小同大异⑵大同小异三、从词义演变的结果看造成古今词义差异的原因(一)词义数量的改变这里的词义数量指的是义项数量。

其改变情况有三:1.义项的增加2.义项的减少3.义项的更替(二)词义范围的改变这里的词义范围指的是词所表示概念的外延。

其改变情况有二:1.词义的扩大2.词义的缩小(三)词义色彩的改变这里的词义色彩主要指感情色彩,也包括语体色彩,都是就一个词的常用义而言的。

1.感情色彩的改变⑴褒义变为贬义⑵贬义变为褒义⑶中性变为褒义⑷中性变为贬义⑸褒义变为中性⑹贬义变为中性2.语体色彩的改变(四)词义程度的改变这里的词义程度主要指轻重程度。

其改变情况有二:1.词义由轻变重2.词义由重变轻四、如何排除古今词义差异造成的障碍(一)树立词义发展变化的历史主义观点(二)注意现代汉语双音词和成语、熟语的语素中保留的古义(三)充分利用古今注释、工具书和前人著述(四)熟读典范文言作品,逐步掌握古汉语常用词第二节词的本义和引申义一、什么是词的本义和引申义(一) 词的本义从理论上说,词的本义就是一个词本来的意义。

但是,我们现在所讨论的本义,实际上是指一个词有文字形体可考,有文献资料可供参证的初始意义。

(二)词的引申义词的引申义是指一个词由其本义推演引申而形成的意义。

1.直接引申义2.间接引申义二、探求本义的方法和意义(一)探求本义的方法1.分析字形2.考核文献(二) 探求本义的意义1.举纲张目,可使我们理解词义更透彻2.推本溯源,可是我们解释词义有根据3.以简驭繁,有助于我们把握整个词义系统及词的派生关系三、词义引申的方式和类型(一) 词义引申的方式1.内因生义⑴时空关系⑵因果关系⑶反正关系⑷动静关系⑸实虚关系⑹同所衍生关系2.外因生义⑴借助自然条件⑵借助社会条件3.修辞生义⑴借助比喻⑵借助借代(二)词义引申的类型1.辐射型2.连锁型四、词义引申的相互影响(一)同步引申1.同义词的同步引申2.反义词的同步引申(二)相向引申(三)替补引申五、学习词的本义和引申义应注意的问题(一)要注意区分字的本义和词的本义1.词的实际本义早于字的本义2.字的本义不完全是实际使用过的词义3.一字记多词,字的本义只能与一个词的本义密切相关(二)要注意区分引申义和假借义1.“本无其字”的假借产生的假借义2.“本有其字”的通假产生的假借义(三)要注意词义引申后字形和读音的变化1.改变读音2.改变字形3.音形皆变(四)要注意利用前人的成果1.取其精华2.明其讹误第三节古汉语中的单音词和复音词一、单音词和复音词(一)古汉语中单音词和复音词的基本情况1.单音词2.复音词(二)汉语词汇复音化的原因和作用1.复音化是分化一词多义的有效方法2.复音化是减少同音词和同形词的重要手段(三)古汉语单音词向复音词发展的几种主要方式1.同义(含近义和同类)词连用形成复音词2.非同义词连用形成复音词3.增加词头或词尾形成复音词⑴增加词头⑵增加词尾4.改用与原词字形无关的复音词二、古汉语中的双音词(一)单纯词1.叠音词2.连绵词⑴双声联绵词⑵叠韵联绵词⑶双声兼叠韵联绵词⑷其他联绵词(二)合成词1.复合式合成词⑴联合型A.同义联合型B.对义联合型⑵偏正型A.定中关系型B.对义联合型⑶动宾型⑷介宾型⑸主谓型⑹补充型2.附加式合成词⑴词缀词根型⑵词根词缀型3.重叠式合成词三、学习单音词和复音词应注意的问题(一)不要误合单音词(二)不要误拆联绵词(三)不要误解偏义词1.同义联合型偏义词2.对义联合型偏义词第四节古汉语中的同义词一、什么是同义词(一)绝对同义词(二)相对同义词二、同义词形成的原因(一)词义的引申(二)方言的作用(三)社会的影响1.封建等级制度的影响2.生产生活方式的影响三、同义词之间的细微差别(一)词义上的差别1.形制不同2.用途不用3.质料不同4.部位不同5.范围不同6.方式不同7.姿态不同8.对象不同9.时间不同10.速度不同11.距离不同12.程度不同13.侧重点不同(二)用法上的差别1.适用对象不同2.使用地域不同3.结合能力不同4.语法特点不同5.语序不同(三)色彩上的差别1.感情色彩不同2.语体色彩不同四、确定同义词的根据(一)文献上的根据1.连文2.对文(二)训诂上的根据1.单训2.互训3.同训4.封闭型递训五、辨析同义词的方法(一)借助文献语境1.替换法2.比较法(二)借助训诂材料1.文献训诂材料⑴正文中的训诂材料⑵注疏中的训诂材料2.专书训诂材料(三)借助词语本义(四)借助反义词六、学习同义词应注意的问题(一)同义词的“同”是就义项而言(二)要注意同义词的时代性1.同义变为不同义2.不同义变为同义(三)要注意同义词的层次性1.本义相同或相近2.引申义相同或相近3.一词本义与另一词引申义相同或相近(四)要注意同义词泛指与特指的不同1.泛指重其同,特指重其异2.泛指表属概念,特指表种概念第五节古汉语中的同源词一、同源词与同源字(一)同源词及其特征1.什么是同源词2.同源词的基本特征(二)同源词的书写形式——同源字二、确定同源词的根据(一)意义上的根据1.互训2.同训3.声训4.通训5.反训(二)语音上的根据1.音同2.音近(三)字形上的参考1.形声兼会意字提供的参考2.“准形声兼会意字”提供的参考(四)语源上的考察三、同源词的分类(一)从字形角度分1.形体相同的同源词2.形体部分相同的同源词3.形体无关的同源词(二)从语音角度分1.同音同源词2.音近同源词(三)从词义角度分1.同义同源词2.近义同源词3.反义同源词4.义通同源词四、同源词研究的意义(一)有助于正确认识汉语词汇系统(二)有助于更深入地理解词义(三)有助于探求事物得名之源(四)有助于汉语词汇史和整个汉语史的研究。

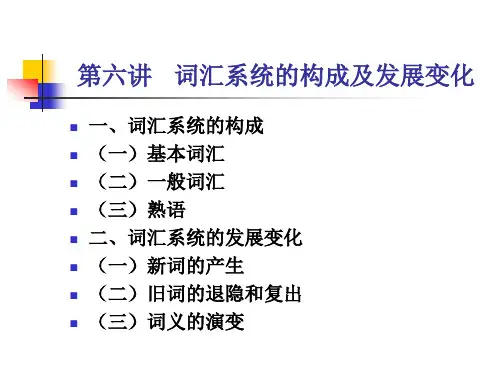

现代汉语第六讲——词汇系统的构成及发展变化

一、词汇系统的构成

(二)一般词汇

1、性质:基本词汇是词汇的核心,基本词汇以 外的词语,基本都是一般词汇,数量较多。 2、类别:主要有古语词、方言词、外来词、行 业语等

(三)熟语

1、性质:熟语又叫习用语,是人们常用的定型 化了的固定短语,是一种特殊的词汇单位。 2、熟语的特点:结构的定型性、语义的融合性、 功能的整体性、风格的民族性。 3、类别:主要有成语、惯用语、歇后语和谚语。

第六讲 词汇系统的构成及发展变化

一、词汇系统的构成 (一)基本词汇 (二)一般词汇 (三)熟语 二、词汇系统的发展变化 (一)新词的产生 (二)旧词的退隐和复出 (三)词义的演变

一、词汇系统的构成

Байду номын сангаас

(一)基本词汇 1、性质:词汇中最主要的部分是基本词汇,它和语法一 起构成语言的基础。基本词大都是实词,也有一部分虚 词。 2、特点: (1)稳固性:指基本词汇在使用上较为稳定,一般不会 轻易变动,因为基本词汇所指的事物和概念和在社会生 活中使用较为稳固。如 ,水、走、跑、鸡、 (2)能产性:是指构词能力强,在其基础上创制新词更 有利于接受。 如:天——天空、天气、天晴、蓝天、天梯、天色 (3)全民常用性:基本词的流行度广,使用频率高。

二、词汇系统的发展变化

(一)新词产生 随着现代化进程的加快,科技日新月异,新词新 语异常活跃。 如:空嫂、黑车、Iphone、二维码、暖男、失联 (二)旧词的退隐和复出 标志旧事物、旧观念的词语,逐渐在语言中消失 了或缩小使用范围。 如:富农、大串联、忠字舞、红卫兵、文攻武卫、赤 脚医生 但是有些消失了词语因为某种原因又复活。 如:太太、掌柜、小二、唐装

古代汉语词义的变化

❖ 古代一些事物在当时的社会生活中很重要,有自己的名称, 后来这些事物不存在了,随着这些事物的消失,这些词就消 失了。

❖ 珽:天子用的玉笏,一种大圭,长三尺。天子与群臣相见 时手上拿的狭长的玉板,上可记事。

❖ 璋:古代贵族们举行祭祀、朝聘、丧葬时用的一种礼器,形 状象珪。

❖ 珪:上圆下方,天子诸侯在行隆重仪式时用。同“圭” ❖ 珑:古人求雨时使用的玉器,上面刻有龙。

❖ 访:古义是咨询。《尚书·洪范》:“王访于 箕子。”《左传·僖32年》:“穆公访诸蹇 叔。”两个“访”都是“咨询”义。《说文》: “讯谋曰访。”讯谋:问主意,广泛发地找人

商议,向人征求意见。大约在中古才有“探 访”“访问”义。杜甫《赠卫八处士》:“访旧 半为鬼,惊呼热中肠。” “访”的今义是拜访、 探访。 “访”的古义对象是事,今义对象是人。

❖ 文信侯去而不快。 《战国策·秦策五》

❖ 快哉,此风!

宋玉《风赋》

❖ 中古产生新义:

❖ ①迅速:《世说新语·汰侈》:“彭城王有快 牛,甚爱惜之。”

❖ ②锋利:《齐民要术·杂说》:“调习器械, 务令快利。”

⒉义项的减少

❖ 一个词原来有几个意义,其中的一个或几个意义在历史的发展中 消失了。

❖ 坟:古义有:水边高地、土堆。

❖ 秦於是乎输粟於晋。 《左传·僖三十年》

❖

往者郡国诸侯各以其物贡输。 《盐铁论·本

议》

❖ 中古以后产生“失败”义。

❖ 此局全输矣。

杜光庭《虬髯客传》

❖ 不信君看弈棋者,输赢须待局终时。 白居易 《放言》

❖ 桓宣武少家贫,戏大输,债主敦求甚切。 《世 说新语·任诞》

❖ 快:上古表“喜悦、快乐”义,或“舒畅、畅 快”义。

古代汉语词义的发展

抢

《战国策·秦策》:“布衣之怒,亦免冠徒跣,以头抢 地耳。”《庄子·逍遥游》:“我决起而飞,抢榆枋。”两 处的“抢”皆“碰、撞”之义。

行李

古指外交使节,指人不指物。《左传·僖公三十年》: “若舍郑以为东道主,行李之往来,共其乏困。”今指出行 时携带的东西,指物不指人。

古代汉语词义的发展

古代汉语词义的发展

(1)完全不同

绸

古义指缠绕,《尔雅·释天》:“素锦绸杠。”郭璞注:

“以白地锦韬(缠绕、套住)旗之杆。”《九歌·湘君》:

“薜荔柏兮蕙绸。”王逸注:“绸,缚束也。”今魂》:“招具该备,永 啸呼些。”王逸注:“该。亦备也。言撰设甘美招魂之具, 靡不毕备,故长啸大呼以招君也。”《方言》卷十二:“备、 该,咸也。”现常用意义为“应当”。成语“言简意赅”一词中, “赅”与“该”义同而形异。

古代汉语词义的发展

古义 今义

义 打盹 打盹 素 一

义

各种姿

素

势睡觉

二

粮

古义指外出时随身携带的(供旅行者吃的)干粮。《庄 子·逍遥游》:“适莽苍者,三餐而反,腹犹果然;适百里者,宿 舂粮;适千里者,三月聚粮。”唐陆德明《经典释文》注:“居家 为食,行道曰粮。”后来泛指各种粮食。《晋书·吴隐之传》:“每 月初得禄,裁留身粮,其余悉分授亲族。”《后汉书·和帝纪》: “诏贷被灾诸郡民种粮。”这两处的“粮”均泛指所有粮食,尤其是 后面一句,能做种粮的“粮”显然不是指“干粮”。现在所说的“粮”也 是干湿生熟均可。

古代汉语词义的发展

菜

古义专指蔬菜,《说文·艹部》:“菜,草之可食者。”《礼记·学 记》:“大学始教,皮弁祭菜。”注:“菜,谓芹藻之属。”到了宋代, 菜仍不含肉、蛋等副食。罗大经在《鹤林玉露》记载:仇泰然对一 幕僚说:“某为太守,居常不敢食肉,只是吃菜;公为小官,乃敢食 肉,定非廉士。”这里“菜”与“肉”分别画然。到了吴敬梓《儒林外史》 时,菜已经由专指蔬菜而兼指肉、蛋等副食了。如该书第四十二回: “都是些燕窝、鸭子、鸡、鱼……那菜一碗一碗的端上来。”这里的 “菜”显然指前面的“鸭子、鸡、鱼”等。

词义的演变及其规律

词义的演变及其规律

英语单词义的演变及其规律,主要指的是源于古英语以及中古英语

期间英语单词义的变化以及演变趋势。

英语单词的义史越来越深远,

不同的语言文化对单词的义的演变也不完全相同。

一般来说,英语单

词的义的演变分为三个主要阶段:拓展增广、渐次而变弱和改变义义

和词类。

首先,拓展增广也就是语意的拓展。

它是指单词在原有语义的基础上,发展出新的语义,从而使得词法得以发展和扩展。

拓展增广可能是一

个专业用词对普通人开放出来,也可能是一个普通词汇被扩展到全新

的语义。

其次,渐次而变弱代表词义渐次而又被弱化。

一个现象是,有些原本

表达低层含义的英语单词,语义很快被弱化为了表达较高级的概念。

英语单词一般来说,语意越层次深,也就越可能被弱化为了表达较高

的概念。

最后,改变义态和词类指的是单词的义态和词类发生改变。

它是指单

词通过改变语义而变为不同的词类,从而构成英语词汇的新的意义结构。

改变义态和词类的概率较低,但也有发生,在一定程度上也影响

了单词语义的演变。

总之,英语单词义的演变及其规律,是我们研究英语演变及其发展的

重要内容。

它不仅包括词义的拓展增广、渐次而变弱和改变义态和词

类,而且这也是英语习得的重要基础,可以帮助英语学习者更好的掌握英语单词的熟悉及其扩充语义。

举例说明汉语词义演变的途径

举例说明汉语词义演变的途径

汉语词义演变的途径是指汉语中词语词义的发展过程,它包括三个阶段:特指、拓广和归化。

1. 特指:指原本指一种事物或概念的词语,由于提供者的认知能力、经验和思维方式的不同,把一种物体或概念拆分成几种概念,从而给每一种概念赋予新的词义。

例如,“水”最初只指地球上流动的水,但由于人们的认知能力提高,“水”也被用来指雨水,河水和海水等。

2. 拓广:指原有词义扩展到其他意义,从而使原有词义变得更加丰富。

例如,“衣服”本来只指人们穿着的衣裳,但随着人们生活水平的提高,衣服也被用来指小孩玩具衣服、毛绒玩具等。

3. 归化:指原有词义被归纳为新的词义,从而使原有词义变得更加丰富。

例如,“牛”本来只指家畜,但随着人们的生活水平的提高,“牛”也被用来指勇敢的人、大胆的人等。

- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。

- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。

- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

• 词的本义要比字的本义古老。就汉语而言, 我们现在知道的汉语词汇的较古的意义,都 是凭借文字记载知道的,而在这些意义里面, 当然是文字产生阶段的意义最为古老。而甲 骨文和其它古文字字形所反映出的意义,一 般来说就是文字产生阶段的意义,所以,它 们既是字的本义,又是我们所知道的最古老 的词义,这样,字的本义和词的本义就统一 起来了。

• 3.虚化:指的是实词的词汇意义逐渐消失, 最后变为表示语法关系的虚词。如“和” 原有“搀和”之义,是动词。如杜甫《岁 晏行》:“今许铅锡和青铜。”虚化为连 接等立两项的连词,如罗隐《四顶山》: “游人来至此,愿剃发和须。”动词“和” 与连词“和”之间是有联系的。

• 4.语法影响,它包括两个方面: ①有些词因经常处于某种句法位置上,所以 取得了新的意义。如“是”原式指示代词, 后变为判断词。这是因为指示代词“是” 经常出现在《荀子•天论》:“日月星辰瑞 历,是禹桀之所同也”这样的句式中,这 种句子有个特点:谓语是个主谓结构, “是”充当谓语里的主语,而且复指整个 句子的主语。 ②某些词经常用于使动,逐渐形成一种固定 的词义。如“闻”原为“听到”义,由于 常用于使动(使……听),就形成了“报告” 义。

6.搭配意义,指一个词由经常和哪些词搭配 而体现出来的意义。如“美”和“丽”意 义相近而又不同,不同就在于“美”的使 用范围广,可以和较多的词搭配,如“美 人”、“美玉”、“美女”、“美景”, 而“丽”使用范围较窄,能够搭配的词较 少,一般限于指容貌,如“丽人”、“丽 质”。

二、义位

一个词可以只有一个意义,但多数情况下有 多种意义,每一个意义称为一个义位。粗略 地说,义位就是词典上所列的义项但词典有 时对字词的区分不是很严格,所以看义位先 得分清所列义项是否属于同一个词。

d.用于音乐,为节奏。陆机《拟古诗》:“长 歌赴促节。” e.用于道德,为节操。文天祥《正气歌》: “时穷节乃见。” f.用于社会,为法度。《礼记 •曲记》:“礼不

逾节 。” g.用于动作,为节约。《论语•学而》:“节用而爱 人。” 以上意义都是由本义辐射出来的。

• 词义的扩大缩小和转移是就引申的结果 而言的,即一个义位引申出另一个义位, 就这新旧义位比较而言,有扩大缩小和 转移三种情况。 • ①扩大:一个义位在历史发展过程中减 少了限定性因素,这个义位由下位义变 成上位义。如:

郭震《宝剑篇》:“何言(料)中道遭弃捐,零 落飘沦古狱边。”这两个义是受“谓”的影响而 来的。“谓”也有“言说”义,和“言”相同。 “谓”有“以为”义,如《孟子•梁惠王上》: “宜乎百姓之谓我爱也。”“谓”还有“料”义, 如李白《还夏行》:“只言 期一载,谁谓历三 秋。”人们在使用语言的过程中,认为表“言说” 的“谓”可用“言”代替,那么表“以为”和 “料”的“谓”也可用“言”代替,这就是相因 生义,它实际上是种类推,也可以说是种错误类 推。

古义 嘴 响 涉 鸟嘴 回声 徒步渡水 今义 鸟、兽、人的嘴 声响 渡水

雄

鸟的雄性

鸟兽的雄性

• ②缩小:从义素看,原来的义位增加了 限定性因素,从语义场的上下义关系看, 由上位义变成了下位义,从概念看,是 属概念变成了种概念,如:

古义 宫 臭 诏 恶 房屋 气味 告诉 品行、形貌不好 今义 帝王的房屋 臭气 上级告诉下级 品行不好

• 对动词作义素分析的基本方法也是拿处于 同一语义场中的词来进行比较,其结果大 致有以下几方面的不同: 1、动作的主体不同 2、动作的对象不同 3、动作的方式、状态不同 4、动作的工具不同

• 形容词的义素大致分为以下几方面 1、是什么事物的性状 2、是哪一方面(色彩、声音、形状、质量等) 的性状 如《尚书•洪苑》:“视曰明,听 曰聪,思曰睿。” 3、性状的性质 如:“暑”为“湿热”, “热”为“燥热” 4、性状的程度 如:“凉”与“寒”

3.社会意义,指一个词所表达出来的它所使 用的社会环境。一些词的理性意义相同, 但社会意义不同。如: 帝:一般指远古时的帝王或史书中的皇帝 圣人:唐代称皇帝为圣人 大家:唐代宫廷中称皇帝为圣人 陛下:臣民当面称皇帝为陛下 上:臣民称皇帝

4.感情意义,即通常说的感情色彩,包括褒、 贬、轻、重、尊敬、轻蔑等,如《论语•八 佾》:“君子周而不比,小人比而不周。” 周意为“团结”,比意为“勾结”,二者 意思相近,但感情色彩不同。 5.联带意义,指一个词有多种意义,在使用 甲义时,使人联想到它的乙义,如“血”, 有血液义,也有流血、杀伤义(血战), “猪血”“鸡血”等词中的血本是前一意 义,但因使用时易使人联想到后一意义, 有人因避讳把“猪血”说成“猪红”。

• 菜,本指蔬菜类植物的总称,不包括肉食, 后指肴馔的总称——词义的扩大 • 快,古代只有一个义位“愉快”,后又产 生一新的义位“迅速”——词义的扩大

• 慢,古代有两个义位“怠慢”“缓慢”, 但现代“怠慢”这一义位基本消失了——词 义的缩小

五、词的本义

• 什么是词的本意?这个问题并不好回答。 传统的训诂学不讲词,只讲字,所以,所 谓本义指的就是字本义。字的本义一般是 指字形反映出的字义。词的本义就是词的 有据可循的最初意义。词的产生比文字要 早得多。世界上最早的文字不过有五六千 年的历史,而语言是和人类同时产生的, 至今已有几十万年的历史。

词义和词义的演变

六五四三二一 词词词义义词 义的义素位义 发本发 展义展 的 变 几 化 种 概 方 说 式

一、词义

词义就是词的意义,它大致分为六类。 1.理性意义,也称为概念意义、指称意义,它反 映某一事物的本质特征,是词义的核心,词典的 释义一般就是词的理性意义。如:妇,成年女子 媪,老年女子 2.隐含意义,它反映事物的非本质属性,如“水” 的隐含意义有“无味的、流动的、凉的”等,它 们会在某种语言环境中反映出来

• 蒋绍愚先生认为词义的发展主要有以下七种 方式。 • 1.引申:基于联想作用而产生的一种词义发展 A.连锁式,一环套一环的引申,如:“要” a.腰。《墨子•经说》:“昔楚灵王好士细要。”

b.中间。《战国策•秦策》:“是王之地一经两海, 要绝天下也。”

c.拦截。《左传•襄公三年》:“吴人要而击之。” d.要挟。《论语•宪问》:“虽曰不要君,吾不信 也。” e.求得。《孟子•公孙丑》:“非所以要誉于乡党朋 友也。” f.需要。白居易《红线毯》:“地不知寒人要暖,莫 把人衣作地衣。” 要:a.腰(人体的中间部位)—b.中间(中间)—c. 拦截(迫使他人中途停止行进)—d.要挟(迫使他 人改变意向,满足自己的欲望)—e.求得(请求他 人满足自己的欲望)—f.需要(期待某种欲望得到 满足)

如:“生”最初的意思是“出生”、“生 长”,在现代汉语中,“生”又指“正在 学习的人”,如“学生”、“师生”,这 个意义的产生经过两步。第一步,在秦汉 时,“生”是“先生”的减缩。《汉书•贡 禹传》:“生有伯夷之廉。”在“先生” 这个复合词中,“生”是“出生”之意。 第二步,“生”后又指“儒生”。《史记• 儒林传》:“言礼自鲁高堂生。”这样年 轻的书生也就叫“生”,后来“学生”也 称“生”。

• 5.修辞影响:这主要是指修辞中“借代”的 影响。有的借代经常使用,会使某些新词 产生一新的义位。如:以“木”代棺材是 以质料代事物,但在先秦已经形成一种固 定义。例如《孟子•公孙丑下》:“木若以 美然。” • 6.减缩:指的是原来由一个复合词或词组表 达的意义,后来用其中的一个词素(一个 字)来表达。时间一久,人们忘了这是一 种减缩,而把这个词素看成是词,把这个 意义直接看成这个词的意义了。但原意和 新意之间找不到直接联系。

四、词义的发展和变化

• 1.什么是词义的发展变化?先看下面几组 词 a布,最初都指麻布,后来有了棉布、混纺布 a灯,古代都指油灯,后来才有各种各样的灯 b鲸,古代认为是种鱼,现代知道是种哺乳 动物 b心,古代认为是思维器官,现知道是血液 循环器官

c钟,古代指一种乐器,现主要指钟表的钟 c枪,古指长矛,现主要指发射子弹的枪

• 7.社会原因:有的词义的发展是由社会原因 造成的。如“寺”原来是“官署”之义。 《后汉书•刘般传》:“官显职闲,而府寺 宽敞。”汉代’”的中央机构多以“寺” 命名,如“大理寺”、“太常寺”,这一 变化是因为汉明帝时摄摩腾竺法兰初自西 域以白马驮佛经来,舍于鸿胪寺(汉代主 管礼宾的中央机构)。永丰十一年创建白 马寺,这是我国最早的佛寺,从此以后, 佛寺都以“寺”命名,这是由于社会原因 发展来的。

古义 涕 眼泪 今义 鼻涕

走 红

快跑 粉红

行走 大红

• 2.相因生义:指的是甲词有a、b两个义位, 乙词原来只有一个乙a义位,但因乙a和甲a 同义,逐渐地乙词也产生一个和甲同义的乙 b义位。或者,甲词有a、b两个义位,乙词 原来只有一个乙a义位,但因为乙a和甲a是 反义,逐渐地乙词也产生出一个和甲b反义 的乙b义位。如:“言”原有“言说”义, 在唐诗中,又有“以为”和“料”义,李白 《驾去温泉宫》:“自言(以为)管葛竟谁 许,长吁莫错还闭关。”

B.辐射式,从本义出发,向不同的方向引申出 几个意义。如:“节”本义竹约,左思 《吴都赋》:“竹则笋苞抽节。”其引申 义为: a.用于树木,为木节。《后汉书•虞诩传》: “不遇盘根错节,何以别利器乎!” b.用于动物,为关节。《庄子•养生主》:“彼

节者有间,而刀刃无厚。” c.用于时日,为节气。《史记•太史公自序》:“四 时八位十二度二十四节。”

如新版《辞源》在“耳”字条下列了五个义 项:1.耳朵2.附于物体两边便于提举之物3.状 似耳之物4.听,听说5.助词 “耳”字实际上记录了两个词,一实一虚,实 词“耳”有前四个义位。

三、义素

分析“池塘”的“池”的义素

水面 流动的 大 川 中 溪 小 沟 大 海 停骤的 中 湖 小 池

从上表可看出,“池”的义素是1.水面2.[-]流动3.面 积小

• ③转移:一个义位某一限定因素保留,其 它义素,特别是中心义素变化而引起的词 义变化,使这个义位由一个语义场转入了 另一个语义场。隐含义素由于经常使用而 形成独立的义位,这种情况也属于词义的 转移。