最新部编版孟子二章复习资料

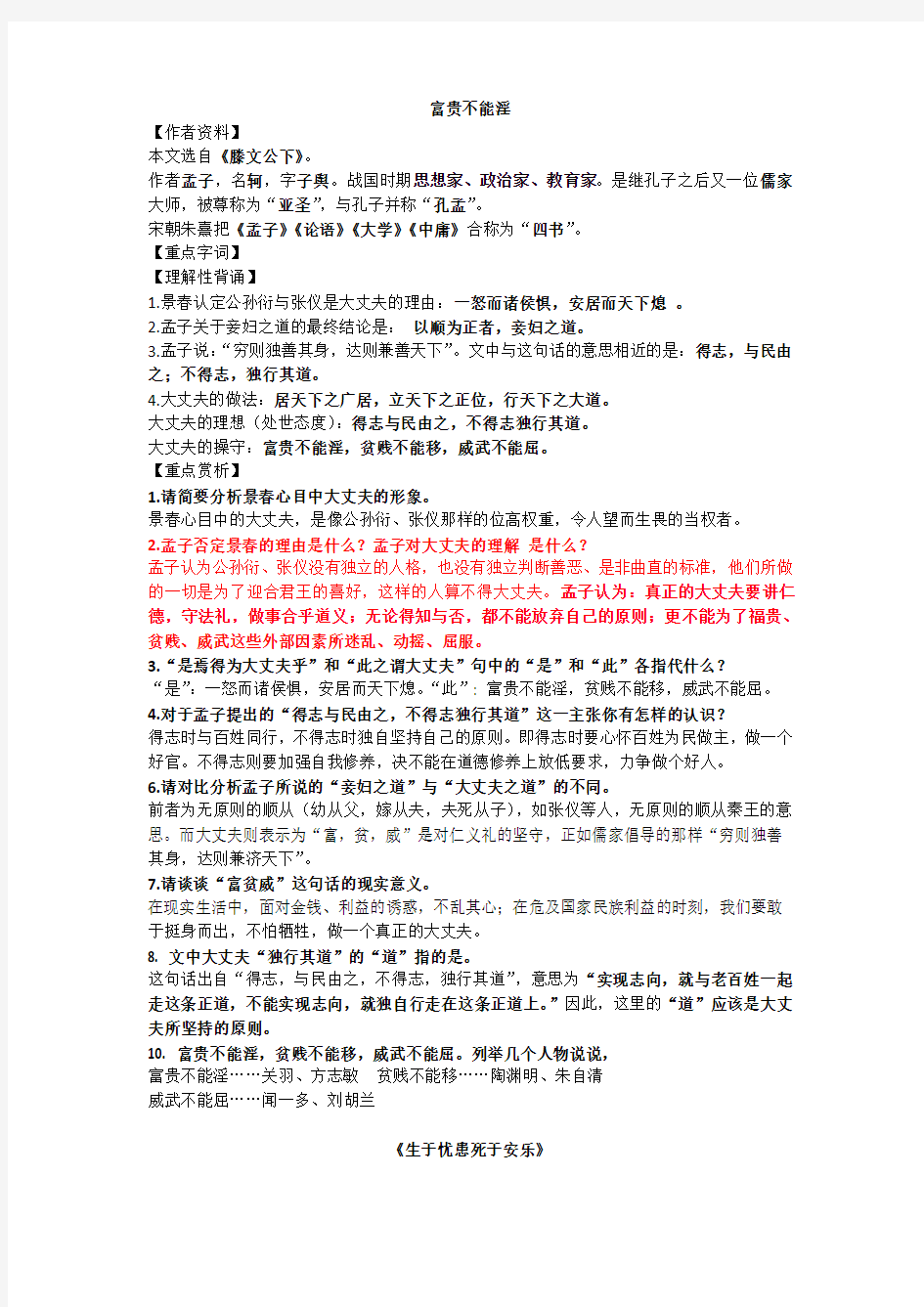

富贵不能淫

【作者资料】

本文选自《滕文公下》。

作者孟子,名轲,字子舆。战国时期思想家、政治家、教育家。是继孔子之后又一位儒家大师,被尊称为“亚圣”,与孔子并称“孔孟”。

宋朝朱熹把《孟子》《论语》《大学》《中庸》合称为“四书”。

【重点字词】

【理解性背诵】

1.景春认定公孙衍与张仪是大丈夫的理由:一怒而诸侯惧,安居而天下熄。

2.孟子关于妾妇之道的最终结论是:以顺为正者,妾妇之道。

3.孟子说:“穷则独善其身,达则兼善天下”。文中与这句话的意思相近的是:得志,与民由之;不得志,独行其道。

4.大丈夫的做法:居天下之广居,立天下之正位,行天下之大道。

大丈夫的理想(处世态度):得志与民由之,不得志独行其道。

大丈夫的操守:富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈。

【重点赏析】

1.请简要分析景春心目中大丈夫的形象。

景春心目中的大丈夫,是像公孙衍、张仪那样的位高权重,令人望而生畏的当权者。

2.孟子否定景春的理由是什么?孟子对大丈夫的理解是什么?

孟子认为公孙衍、张仪没有独立的人格,也没有独立判断善恶、是非曲直的标准,他们所做的一切是为了迎合君王的喜好,这样的人算不得大丈夫。孟子认为:真正的大丈夫要讲仁德,守法礼,做事合乎道义;无论得知与否,都不能放弃自己的原则;更不能为了福贵、贫贱、威武这些外部因素所迷乱、动摇、屈服。

3.“是焉得为大丈夫乎”和“此之谓大丈夫”句中的“是”和“此”各指代什么?“是”:一怒而诸侯惧,安居而天下熄。“此”: 富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈。

4.对于孟子提出的“得志与民由之,不得志独行其道”这一主张你有怎样的认识?

得志时与百姓同行,不得志时独自坚持自己的原则。即得志时要心怀百姓为民做主,做一个好官。不得志则要加强自我修养,决不能在道德修养上放低要求,力争做个好人。

6.请对比分析孟子所说的“妾妇之道”与“大丈夫之道”的不同。

前者为无原则的顺从(幼从父,嫁从夫,夫死从子),如张仪等人,无原则的顺从秦王的意思。而大丈夫则表示为“富,贫,威”是对仁义礼的坚守,正如儒家倡导的那样“穷则独善其身,达则兼济天下”。

7.请谈谈“富贫威”这句话的现实意义。

在现实生活中,面对金钱、利益的诱惑,不乱其心;在危及国家民族利益的时刻,我们要敢于挺身而出,不怕牺牲,做一个真正的大丈夫。

8. 文中大丈夫“独行其道”的“道”指的是。

这句话出自“得志,与民由之,不得志,独行其道”,意思为“实现志向,就与老百姓一起走这条正道,不能实现志向,就独自行走在这条正道上。”因此,这里的“道”应该是大丈夫所坚持的原则。

10. 富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈。列举几个人物说说,

富贵不能淫……关羽、方志敏贫贱不能移……陶渊明、朱自清

威武不能屈……闻一多、刘胡兰

《生于忧患死于安乐》

通假字

①曾益其所不能。曾:同“增”,增加②困于心,衡于虑,而后作衡:通“横”,梗塞,不顺③入则无法家拂士拂:通“弼”,辅佐。○4所以动心忍性忍,通“韧”,坚韧

【理解性填空】

①全文的中心句是生于忧患死于安乐。作者认为国家长盛不衰,就需要有法家拂士和敌国外患。(用课文词语回答)

②《生于忧患,死于安乐》举出古代圣君贤相为例,说明他们的共同点是都经受过艰苦环境的磨炼,成就了不平凡的事业。文章以此为根据,说明了人要担当重任,有所成就,必须先经受一番艰苦的,甚至是痛苦的磨炼

④选文中孟子主要讲了两个方面的问题,一是造就人才,二是治理国家;得出的结论是“生于忧患,死于安乐”,用现在的话说就是忧患可以使人和国家生存发展,安逸享乐使人和国家萎靡灭亡。

文中由个人升华到国家,论证“死于安乐”的道理的句子是什么?入则无法家拂士,出则无敌国外患者,国恒亡。

⑤在《生于忧患,死于安乐》中,

孟子认为造就人才的客观条件是“苦其心志,劳其筋骨,饿其体肤,空乏其身,行拂乱其所为”,只有这样,才能“动心忍性,曾益其所不能”;

造就人才的主观条件是“人恒过然后能改;困于心衡于虑而后作,征于色发于声而后喻”。短文由个人说到国家,提出论断:“入则无法家拂士,出则无敌国外患者,国恒亡”。

○6、体现“人非生而知之者,孰能无过?”只要知错能改,善莫大焉的句子是:人恒过,然后能改。

【理解内容】

1.用排比句列举了六位历史名人事例的共同点是什么?

他们虽出身贫贱,但历经磨炼后,都成就了不平凡的事业。

2、第二段从哪几个方面论证人要经历的磨炼?磨练的益处是什么?

思想磨练、生活磨练、行为磨练;他性格坚韧,增长他的才干。

3、环境对人的成长有着重要的作用,面对艰苦环境的磨练,不同的人有不同的态度,结合文章你说说这其中最关键的是什么?

面对艰苦环境的磨难,有的人奋发图强,有的人意志消沉,关键取决于受磨砺者自身,只有自我觉醒,努力战胜困难,才能成就一番事业,反之则会在磨难中消沉、毁灭。

4、孟子认为人怎样才能成才?

答:客观上,思想、生活、行动上经受艰苦的磨难,逆境能使人磨练意思,增加能力;主观上还要自己努力,才有可能成功。

5、孟子认为,一个国家要想避“亡”的命运,必须具备哪些条件?

答:内有法家拂晓士,外有敌国外患。

6、文章第2.3段从哪两个方面论述了中心论点?运用了什么写法?

从造就人才和治理国家两个方面论述了中心论点,运用了正反对比的写法。

9. 请写出至少2则和本文阐述的道理相似的名言警句。【重点】

穷且易坚,不坠青云之志。自古英雄多磨难,从来纨绔少伟男。

宝剑锋从磨砺出,梅花香自苦寒来。忧劳可以兴国,逸豫可以亡身。

10. 这篇文章阐明了什么道理?请你联系实际谈谈自己的理解。【重点】

答:这篇文章说明了人才要在困境中造就和困境能激发人的斗志,国无忧患易遭灭亡的道理。因此,我们必须保持清醒的头脑,不能沉湎于舒适安乐的生活之中,要有忧患意识,这样才能振作精神,奋发有为,否则,就有家亡国破的危险。

孟子二章复习资料

《孟子》二章 文学常识: 本文的作者孟子是战国时期的政治家、思想家、教育家。孟子名轲,字子舆。他是儒家学派的代表人物,与孔子并称孔孟,也被世人尊称亚圣。《孟子》是记录孟子及其弟子的政治、教育、哲学、伦理等思想观点和政治活动的书,“四书”之一。孟子最早提出“民贵君轻”的主张,呼吁各国诸侯重视人民的作用。孟子继承并发展了前代政治家提出的民本思想,对于恢复经济、发展生产,使人民得以休养生息,是有一定作用的。孟子主张“性善说”,他认为人生之初其性是善良的,这是一种唯心主义的先验的人性论。 《鱼我所欲也》 一、语音。箪(dān)蹴(cù)羹(gēng)死亦我所恶(wù) 二、通假字。 ①乡为身死而不受乡:通“向”,从前 ②故患有所不辟也辟:通“避”,躲避 ③今为所识穷乏者得我而为之得:通“德”,这里是“感激恩德”之意 ④万钟则不辩礼义而受之辩:通“辨”,辨别 三、一词多义。 为:今为宫室之美为了 所识穷乏者得我而为之做,这里是“接受” 则凡可以辟患者何不为也?做 得二者不可得兼能够 今为所识穷乏者得我而为之通“德”,这里是“感激恩德”之意 故不为苟得也取得 之人之所欲莫甚于生取独 人皆有之代词,指“义”这种思想 行道之人结构助词,的 蹴.尔而与之代词,代乞人 于所欲有甚于生者比 万钟于我何加焉对于 管夷吾举于士从 生于忧患在 天将降大任于是人也给 四、重点词语解释。 (1)一豆羹.(古代盛食品的器具) (2)此之谓失其本心 ..本心:本来的思想,即“义”。 (3)故患.有所不辟也患:祸患,灾难 (4)一箪.食箪:竹筐 (5)一豆.羹豆:碗 (6)蹴.尔而与之蹴:践踏 (7)万钟于我何加 ..焉何加:什么益处 (8)所恶.有甚于死者恶:厌恶 (9)舍生而取义.者也义:正义或仁义 (10)贤者 ..能勿丧 ..耳贤者:有道德的人。勿丧:不丧失。 (11)万钟 ..则不辩礼义而受之万钟:丰厚的俸禄。钟:古代的一种量器。 则,连词,这里表示假设,“如果”的意思。 (12)二者不可得兼 ..得兼:能够同时得到。 (13)故不为苟得 ..也苟得:苟且取得。意思是只为求利益,不择手段。 (14)妻妾之奉.奉:侍奉。 (15)呼尔 ..而与之呼:呼喝。尔:助词。而:表修饰。与:给。 (16)所识穷乏 ..者得我与穷乏:穷困贫苦。 (17)有是心.也心:思想。

人教版八年级语文上册(部编)教案:21《孟子二章》

21《孟子》二章 富贵不能淫 【教学目标】 1.熟读文本,背诵精彩片段。 2.小组互助学习,理解文意,感受大丈夫的英雄气度。 3.以客观的眼光看待经典,取其精华去其糟粕。 【教学重点和难点】 1.小组互助学习,理解文意,感受大丈夫的英雄气度。 2.以客观的眼光看待经典,取其精华去其糟粕。 【教学方法】自主探究 【课时安排】1课时 【教学过程】 一、课前检测 1.解释句中加点的词。 (1)张仪岂不诚.大丈夫哉 (2)父命.之 (3)以顺为正.者 (4)富贵不能淫. 2.文学常识填空。 (1)孟子,名________,字________,________时期________学派的代表人物,被尊为“________”。 (2)《孟子》是一部记录______ 言行的著作,共七篇。南宋朱熹将《孟子》《______》《________》《________》并称为“四书”。 [答案] 1.(1)真正,确实。(2)教导、训诲。(3)准则,标准。(4)惑乱,迷惑。 2.(1)轲子舆战国儒家亚圣(2)论语大学中庸

二、学习新课 1.导入新课 “富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈。此之谓大丈夫。”说出这种铿锵誓言的人即继承并发扬孔子思想,成为仅次于孔子的一代儒家宗师——孟子。孟子的学说即使到了今天,仍有它的指导意义。他提出的“取信于民”的政治主张,“逆境出人才”的成才观,至今仍放射着智慧的光芒。今天,让我们走近孟子,共同学习被称为“四书”之一的《孟子》。 2.理解课文 (1)根据注释,疏通文章,归纳本文的文言知识。 (2)熟读课文,说说作者的行文思路。 明确:作者以景春认为公孙衍、张仪是大丈夫开篇,然后批驳了此观点,最后得出自己的结论“富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈。此之谓大丈夫”。 (3)再读文章,解决以下问题。 ①请简要分析景春心目中的大丈夫形象。 明确:景春心目中的大丈夫,是像公孙衍、张仪那样位高权重、令人望而生畏的当权者。 ②请对比分析孟子所说的“妾妇之道”和“大丈夫之道”的不同。 明确:“妾妇之道”表现为顺从,其本质是在权利面前毫无原则,如张仪之流;“大丈夫之道”表现为“富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈”,其本质是内心对仁义礼的坚守,正如儒家所倡导的“穷则独善其身,达则兼济天下”。 ③孟子否定景春的理由是什么? 明确:孟子认为公孙衍、张仪之流靠摇唇鼓舌、曲意顺从诸侯的意思往上爬,没有仁义道德的原则,奉行的是“妾妇之道”,哪里能谈得上是大丈夫呢? 3.总结全文,谈谈学习本文的收获。 三、布置作业 完成下面的阅读练习。 景春曰:“公孙衍、张仪岂不诚大丈夫哉?一怒而诸侯惧,安居而天下熄。” 孟子曰:“是焉得为大丈夫乎?子未学礼乎?丈夫之冠也,父命之;女子之嫁也,母命之,往送之门,戒之曰:‘往之女家,必敬必戒,无违夫子!’以顺为正者,妾妇之道也。居天下之广居,立天下之正位,行天下之大道。得志,与民由之;不得志,独行其道。富贵

《孟子二章》知识点整理

《〈孟子〉二章》知识点整理 文学常识 1.《生于忧患,死于安乐》选自《孟子》。《孟子》是儒家经典之一,南宋朱熹把它和《大学》、《中庸》、《论语》合为“四书”,成为此后读书人的必读书。是孟子和几位弟子共同编著的。 2.孟子,名轲,字子舆,战国时代的思想家、教育家、是儒家学派的代表人物,地位仅次于孔子,后世常把他和孔子并称为“孔孟”,并称其为“亚圣”。 《富贵不能淫》 一、通假字 往之女家(女:同“汝”,你) 二、一词多义 戒:往送之门,戒.之 (告诚) 居:居.天下之广居 (居住) 必敬必戒. (谨慎) 居天下之广居. (住所) 之:母命之. (代词,她,代指女儿) 道:妾妇之道也(道理)住送之.门 (动词,去、到) 独行其道(道路) 三、古今异义 1.公孙衍、张仪岂不诚.大丈夫哉古义:真正,确实今义:诚实,真诚 2.以顺为正.者,妾妇之道也古义:准则,标准今义:正直,正义 四、词类活用 1.富贵不能淫. (淫:动词的使动用法,使…惑乱,使……迷惑) 2.贫贱不能移. (移:动词的使动用法,使……改变,使……动摇) 3.威武不能屈. (屈:动词的使动用法,使……屈服) 五、课文翻译 景春说:“公孙衍、张仪难道不是真正的大丈夫吗?他们一发怒,诸侯就都害怕;他们安静下来,天下便平安无事。” 孟子说:“这怎么能算大丈夫呢?你没有学过礼吗?男子成年举行加冠礼时,父亲训导他;女儿出嫁时,母亲教导她,送到门口,告诫她说:‘到了你的夫家,一定要恭敬,一定要谨慎,不要违背丈夫!’把顺从当作标准,是妇人家遵循的道理。(大丈夫应该)住进天下最宽广的住宅——‘仁’,站在天下最正确的位置——‘礼’,走着天下最正确的道路——‘义’。得志的时候,与百姓一同遵循正道而行;不得志的时候,独自走自己的道路。富贵不能使他迷惑,贫贱不能使他动摇,威武不能使他屈服,这样的人才称得上大丈夫。” 六、问题探究 1.主题思想: 《富贵不能淫》探讨“何谓大丈夫”的问题。景春提出观点,孟子反驳,有破有立。先直接反驳,对景春的观点持否定态度,再从正面提出自己心目中的大丈夫的标准。孟子提出了三个方面的标准:第一,要讲仁德,守礼法,做事合乎道义;第二,无论得志与否,都不能放弃自己的原则;第三,富贵、贫贱、威武这些外部施加的因素都不能使之迷乱、动摇、屈服。 2.孟子为什么认为公孙衍,张仪不配称为大丈夫?在孟子心目中什么样的人才是真正的大丈夫?答:孟子认为公孙衍、张仪既没有独立的人格,也没有独立的判断善恶、是非、曲直的标准,他

部编版八年级上册语文教学设计《孟子二章》

《孟子二章》教学设计 教材分析: 《孟子二章》分别选自《孟子.滕文公下》和《孟子.告下》。《富贵不能淫》中孟子关于大丈夫的名言,闪耀着思想和人格力量的光辉,鼓励了不少仁人志士,成为他们不畏强暴,坚持正义的座右铭。《生于忧患,死于安乐》一文,先以六个出身卑微,经过种种磨练而终成大事的显贵人物为例子,说明人只有经过了艰苦的磨练,才能有所作为,才能成就大业,并由此引申,从正反两方面说明磨练的益处,最后得出生于忧患而死于安乐的结论。教学这两篇文章,要学习孟子说理论证的方法,体会排比对比等修辞手法的表达效果,全面认识孟子散文的艺术特点。学习文言文中在古今对比,赋予经典作品,以新的内涵体现文化传承的特点。基于此,应引导学生正确认识“富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈和生于忧患,死于安乐”的时代意义。 教学目标: 【知识与技能】 1.掌握重要的文言实词和虚词的用法和意义,积累文言词语。 2.学习文章在论证过程中所运用的各种论证方法,培养学生分析归纳能力和思考辩论能力。

【过程与方法】 1.在诵读课文的基础上体会课文流畅雄辩的论证风格。 2.通过点拨和合作探究,理解孟子的理想,培养忧患意识。 【情感态度与价值观】 1.让学生明白“大丈夫”的含义和“生于忧患,死于安乐”的道理,培养他们高尚的情操及忧患意识,以乐观的态度对待生活。 2.激和怀念之情。 教学重难点: 【教学重点】 学习文章在论证过程中所运用的各种论证方法。明白“大丈夫”的含义和“生于忧患,死于安乐”的道理。 【教学难点】 积累文言词语,理解文章内容,感受孟子散文的特点。 课前准备: 教师: 1.多媒体课件;音频朗读素材 2.学生熟读课文,会生字,能准确注音,排除字词障碍; 学生:课前查阅相关资料,搜集有关作者的资料。 教学过程: 第一课时 一、创设情境,导入新课。 春秋战国时期,百家争鸣,孔子创立的儒家是影响最为深远的一个流派。继孔子之后,孟子将儒家的思想发扬光大。请看图讲一讲你所知道的有关孟子的故事。 二、作者介绍 孟子(约前372—前289),名轲,字子舆,邹(今山东邹城东南)人。战国时期伟大的思想家、教育家,儒家学派的代表人物之一。与孔子并称“孔孟”。他继承了孔子“仁”的思想并将其发展成为“仁政”思想,提出“民贵君轻”的民本思想,被称为“亚圣”。游历于齐、宋、滕、魏、鲁等诸国,效法孔子推行自己的政治主张,前后历时二十多年,而没有得到实行。

孟子二章中考复习 苏教版

〈孟子〉两章》中考题集萃 一、(2006年河南课改区试题)阅读下面两个语段,完成18-21题。(共10分)(一)故天将降大任于是人也,必先苦其心志,劳其筋骨,饿其体肤,空乏其身,行拂……。然后知生于忧患,而死于安乐也。(节选自《生于忧患,死于安乐》) (二)越王句践①反国,乃苦身焦思②,置胆③于坐,坐卧即仰胆,饮食亦尝胆也。曰:“女忘稽之耻邪?”(终灭吴)(节选自《史记》) 注:①句践:即勾践。春秋时越国国君,于公元前494年被吴王夫差大败于会稽,被俘,释放回国后,卧薪尝胆,发愤图强,于公元前473年灭掉吴国。②焦思:焦虑思考。 ③胆:即胆囊,胆汁极苦。 18.解释下面句子中加点词的意思。(2分) (1)困于心衡于虑而后作作: (2)人恒过然后能改恒: 19.用现代汉语写出下面句子的意思,注意加点词。(2分) 故天将降大任于斯人也,必先苦其心志,劳其筋骨 20.孟子认为,一个国家要想避免“亡”的命运,必须具备哪些条件? 21.勾践灭吴的故事,印证了孟子的哪些说法?现在社会安定,经济繁荣,人民安居乐业,“生于忧患,死于安乐”的说法是否还有现实意义?请简要谈谈你的认识。(4分) 二、(2006年四川攀枝花非课改区试题)阅读《〈孟子〉二章》,完成8-11小题(15分)得道多助,失道寡助天时不如地利,地利不如人和。三里之城,……攻亲戚之所畔;故君子有不战,战必胜矣。 生于忧患,死于安乐 舜发于畎亩之中,……故天将降大任于是人也……而死于安乐也。 8.下列加点的实词解释错误的一项是()(2分) A.域民不以封疆之界域:区域、地域 B.寡助之至,亲戚畔之畔:通“叛” 背叛 C.傅说举于版筑之间举:被选拔,被起用 D.必先苦其心志苦:使……受苦 9.下列四组加点的虚词意义和用法相同的一项是()(2分) A.固国不以山溪之险属予作文以记之 B.环而攻之而不胜杜少府之任蜀州 C.故天将降大任于是人也曹操比于袁绍 D.征于色,发于声,而后喻择其善者而从之 10.选择对文章意思理解不正确的一项()(2分)A.《得道多助,失道寡助》一文作者强调了在治理国家中施行仁政的重要性。 B.《得道多助,失道寡助》一文论证了“天时不如地利,地利不如人和”这一中心论点。 C.遭腐刑而著《史记》的司马迁,幼年丧父发奋读书的欧阳修,身残志坚的张海迪等三人的故事不能证明“生于忧患”的道理。 D.《生于忧患,死于安乐》一文告诉了我们一个深刻的道理:苦难是对人生的一种磨练,我们只有战胜苦难,才能取得成功。 11.把下列文言语句翻译成现代文。(9分,每小题3分)(1)得道者多助,失道者寡助。 (2)以天下之所顺,攻亲戚之所畔;故君子有不战,战必胜矣。 (3)入则无法家拂士,出则无敌国外患者,国恒亡。 三、(2006年北京市海淀区试题)阅读文言文,完成20—23题。 ①舜发于畎亩之中……百里奚举于市。②故天将降大任与是人也……曾益其所不能。③人恒过,……国恒亡。④然后知生于忧患,死于安乐也。 20. 选文中孟子主要讲了两方面的问题,一是造就人才,二是;得出的结论是“生于忧患,死于安乐”,现在的话说就是。(3分) 21. 孟子说理散文的善用排比、句式长短错落,有怎样的表达效果?请你以选文第②段为例加以具体分析。 22. 选文第③段紧承上文从正反两方面加以推论,其中从正面推论的是哪句话?(3分) 23. 孟子在选文第①段中以六位历史人物的经历告诉人们:人要成大器,必须经受磨炼。下面列出的名言中,与之意思相近的是()和()这两句。(3分) A. 古人大业成,皆自忧患始。 B. 试玉要烧三日满,辨材须待七年期。 C. 先天下之忧而忧,后天下之乐而乐。 D. 自古雄才多磨难,从来纨绔少伟男。 四、(2006年沈阳市课改区试题)阅读下面选文,完成10—15题。 生于忧患,死于安乐 舜发于畎亩之中,……曾益其所不能。人恒过然后能改,……死于安乐。 10.《生于忧患,死于安乐》选自《》。 11.解释选文中加点的词。(2分) (1)举:(2)任: 12.下列句子划分节奏有误的一项是()(2分) A. 舜/发于/畎亩之中 B. 曾益/其所不能 C. 征于色/发于声/而后喻 D. 入/则无法家/拂士 13.请用现代汉语翻译句子。(4分) (1) 劳其筋骨,饿其体肤,空乏其身。 (2) 然后知生于忧患,死于安乐。 14.概括选文第一段的大意。(2分) 15.这篇选文对你今后的学习或生活有怎样的指导意义?(3分) 五、(2004年贵阳实验区试题)阅读《生于忧患,死于安乐》,回答18—21题。(10分) 故天将降大任于是人也……曾益其所不能。 人恒过,……而死于安乐也。 18.解释语段中加点的词。(2分) ①故:②是: 19.用现代汉语翻译“然后知生于忧患,而死于安乐也”这个句子。 20.语段主要论述了凡是能担天下大任的人才,都必须经受一定的磨炼,这样才能取得“曾益其所不能”的效果或成就。请紧扣这一论述,任意举一个恰当的事例作论据。(所举事例必须包括人名、所受的磨炼、取得的成就)(3分) 21.语段说:“人恒过,然后能改”,有人对这句话持不同见解。请阅读下面链接材料后,结合自己的思考谈一点你的看法。(3分) 【相关链接材料】“有些错误没机会改正”。日前,48岁的喜剧演员牛振华因酒后驾车惨遭不幸。出事后牛振华的家属发表了情真意切的公开信:“一生谨慎的他犯了一次错误,而他唯一一次错误,却让他不再有改正的机会,也给我们造成终生的遗憾!……”人们常说:“不要怕犯错误”、“不要怕…交学费?”、“吃一堑,长一智”、“在哪里摔到,就在哪里爬起来”等等,这些话不能说不对,但有些错误是致命的,瞬间发生,没有纠正的机会。 六、(2004年四川遂宁市中考试题)文言文阅读 (一)孟子曰:“天时不如地利,地利不如人和。 (二)三里之城,七里之郭,环而攻之而不胜。夫环而攻之,必有得天时者矣;然而不胜者,是天时不如地利也。 (三),,,;委而去之,是地利不如人和也。 (四)故曰:域民不以封疆之界,……战必胜矣。” 11.选文横线上应填的文字正确的一项是() A.城非不高也,池非不深也,米粟非不多也,兵革非不坚利也。 B.池非不深也,城非不高也,兵革非不坚利也,米粟非不多也。 C.城非不高也,池非不深也,兵革非不坚利也,米粟非不多也。 D.池非不深也,城非不高也,米粟非不多也,兵革非

部编版八年级语文上册 第21课 孟子二章 同步训练(有答案)

《<孟子>二章》自主学习 基础锤炼 1.给下列加点字注音。 公孙衍.()丈夫之冠.() 妾.妇()富贵不能淫.() 畎.亩()胶鬲.() 傅说.()百里奚.() 曾.益()法家拂.士() 2.解释下列加点字词。 (1)岂不诚.大丈夫() (2)天下熄.() (3)是.焉得为大丈夫乎() (4)父命.之() (5)戒.之() (6)女.家() (7)以顺为正.者() (8)与民由.之() (9)发.于畎亩() (10)空乏 ..其身() (11)行拂乱 ..其所为() (12)曾.益() (13)衡.于虑() (14)出.则无敌国外患() 3.下列对病句的修改不正确的一项是() A.自7月7日以来,内蒙古鄂尔多斯市鄂托克前旗已连续6天不断出现高温(35℃以上)天气。(删去“不断”) B.从20世纪90年代开始,贾利民就投身于中国高铁的科研创新工作,见证了中国高铁发展及孕育的全过程。(将“发展”和“孕育”对调) C.宋金时期,无论是在宫廷还是在民间,三国人物和故事也是戏曲中普遍受到欢迎的题材之一。(将“也”改为“都”) D.升学压力透过高中、初中、小学直抵幼儿园,一些上海的地区,小朋友为了升入理想中的小学,从幼儿园开始就要进行应试训练。(“应试”改为“考试”) 4.根据画线句子,续写两个句子,使之构成排比。 人活于世上总要有些信仰,为了心中的道义,有人像孟子所说的“富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈”,有人像_______________________,有人像_______________________。 5.文学常识填空。 这两篇短文选自《___________》,孟子,名___________,___________学派代表人物之一,战国时期___________家。 课内精读

部编八上《孟子二章》知识点最新

《孟子》二章知识点整理 1、《生于忧患,死于安乐》的出处是《孟子》,《孟子》是孟子和几位弟子共同撰写的,是孟子讲学游说言论的记录。 2、孟子,名轲,字子舆,战国时代的思想家、教育家、是儒家学派的代表人物,地位仅次于孔子,后世常把他和孔子并称为“孔孟”,并称其为“亚圣”。 3、孟子把孔子“仁”的观念发展为“仁政”思想,主张以“仁政”统一天下,提出“民为贵,君为轻”,劝导统治者重视人民。 4、《孟子》是儒家经典之一,南宋朱熹把它和《大学》、《中庸》、《论语》合为“四书”,成为此后读书人的必读书。 《富贵不能淫》 一、通假字 往之女家(女:同“汝”,你) 二、一词多义 戒:往送之门,戒之(告诚) 往之女家,必敬必戒,无违夫子1(谨慎) 居:居天下之广居(居住) 居天下之广居(住所) 之:母命之(代词,她,代指女儿) 住送之门(动词,去、到) 三、古今异义 1.公孙衍、张仪岂不诚大丈夫哉 古义:真正、确实今义:诚实、真诚 2.以顺为正者,妾妇之道也 古义:准则、标准今义:正直,正义 四、词类活用 1.富贵不能淫(“淫”:动词的使动用法,使…惑乱、使……迷惑) 2.贫贱不能移(“移”:动词的使动用法,使改变、使……动摇) 3.威武不能屈(“屈”:动词的使动用法,使屈服) 五、翻译(加粗划横线的部分重点掌握) 景春说:“公孙衍、张仪难道不是真正的大丈夫吗?他们一生气,诸侯就都害怕,他们安静下来,天下便平安无事。” 孟子说:“这怎么能算大丈夫呢?你没有学过礼吗?男子成年举行加冠礼时,父亲训导他;女子出嫁时,母亲训导她,送到门口,告诫她说:‘到了夫家,一定要恭敬,一定要谨慎,不要违背丈夫!’把顺从当作标准,是妇人家遵循的道理。(大丈夫)住进天下最宽广的住宅‘仁’里,站在天下最正确的位置‘礼’上,走着天下最正确的道路‘义’上;得志的时候,与百姓一同遵循正道而行;不得志的时候,独自走自己的道路。富贵不能使他迷惑,贫贱不能使他动摇,威武不能使他屈服,这才叫作大丈夫。” 六、问题探究 1、主题思想:《富贵不能淫》一文论述了大丈夫的优秀品质。“大丈夫”在在古代是对品德高尚、节操俊迈的人的尊称。真正的大丈夫应该表现为“富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈”,其本质是对内心的仁、义、礼的坚守。“富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈”是中华民族的传统美德,也是我们每个中国人的行为准则。在现实生活中,面对金钱利益的诱惑,不乱其心;在危及国家民族利益的时刻,我们要敢于挺身而出,不怕牺牲,做一个真正的大丈夫。

孟子二章练习题

《孟子》二章练习题 设计者:李振华 《得道多助,失道寡助》 一、解释加点的词语: 1、三里之城.,七里之郭. 2、环而攻之.而不 胜 3、池.非不深也 4、兵革 ..非不坚利 ..也 5、委.而去. 之6、域.民不以.封疆之界7、寡助之.至,亲戚 ..畔 之 8、天下顺之.9、故君.子.有不战 二、指出下列句中的通假字,并解释词义。 A.寡助之至,亲戚畔之。_____通_____() B.困于心,衡于虑,而后作。_____通_____() C.属予作文以记之。_____通_____() D.所以动心忍性,曾益其所不能。_____通_____() 三、选出词义相同的一项:() A、以:域民不以封疆之界以天下之所顺 B、故:故曰,域民……扶苏以数谏故 C、之:三里之城多助之至 D、利:地利不如人和兵革非不坚利也 四、掌握下列句子的翻译: 1、夫环而攻之,必有得天时者也,然而不胜者,是天时不如地利也。 2、城非不高也,池非不深也,兵革非不坚利也,米粟非不多也,委而去之,是地利不如人和也。 3、故曰,域民不以封疆之界,固国不以山溪之险,威天下不以兵革之利。 4、得道者多助,失道者寡助。

5、寡助之至,亲戚畔之。多助之至,天下顺之。 6、以天下之所顺,攻亲戚之所畔,故君子有不战,战必胜矣。 五、用“/”划分下列句子的节奏: 1、域民不以封疆之界,固国不以山溪之险,威天下不以兵革之利。 2、得道者多助,失道者寡助。寡助之至,亲戚畔之。多助之至,天下顺之。 3、天时不如地利,地利不如人和。 六、理解回答: 1、本文开头指出在战争中克敌制胜的首要条件是“”,意思是,也就是下文所说的 “”和“”,这反映了孟子 “”的政治思想。 2、文中借战争论述了实行“王道”的重要性,这一则短文的论点 是。 3、文中语句填空。 从上文看,得“人和”的实质是“________”,得“人和”的最佳局面是“________”。4、文中的“君子”指谁 5、从本文可以看出,决定战争胜利的三要素是_________、_________、 _________,其中最主要的是。 6、“得道者”指______ ,“道”指_____ ,“君子”指 ________ 。 “道”的得失决定了什么(用原文词语概括)_________ 。 7、本文所用的论证方法有哪些、、等论证方法。 8、本文论述逐层推进,试理出思路。 答:先以战争中的情况为例,强调“天时不如地利,地利不如人和”,然后类推出治国的道理,揭示“得道者多助,失道者寡助”这一论点,接着对论点进行进一步的解释与阐述。 9、现代生活中,“得道多助,失道寡助”仍然有其普遍的意义,请结合你的生活,谈谈对“道”的理解。

孟子二章 复习学案

《孟子二章》复习学案 复习目标: 1、背诵默写课文 2、掌握作者及作品 3、掌握本课重点文言实词、虚词,重点句子的翻译。 复习过程:按照复习提纲,依据课本及其他资料进行复习 一、背诵课文(能熟练背诵) 二、文学常识 ①《得道多助,失道寡助》出自《__________________》,《生于忧患,死于安乐》出自《__________________》。 ②《孟子》是__________________ 所作,_________ 经典之一。 ③孟子,名_________ ,字,_________国人,是__________________的再传弟子。是战国时期的_________ 家、_________ 家。他是继之后儒家学派的代表人物,后世称为“_________”,与孔子并称为“_________”。 三、解释词语 1、地利不如人和和: 2、七里之郭郭: 3、环而攻之而不胜环: 4、是天时不如地利也是:

5、城非不高也城: 6、池非不深也池: 7、兵革:兵:革:8、委而去之委:去: 9、域民不以封疆之界域:界:10、固国不以山溪之险固:以:11、威天下不以兵革之利威:12、得道者多助得道: 13、寡助之至之:至:14、天下顺之顺: 15、舜发于畎亩之中发:16、傅说举于版筑之间举: 17、百里溪举于市市:18、故天将大任于是人也任:是: 19、必先苦其心志苦:20、劳其筋骨劳: 21、饿其体肤饿:22、空乏其身空乏: 23、行拂乱其所为拂:乱:24、所以动心忍性动:忍: 25、人恒过恒:过:26、困于心,衡于虑,而后作困:虑:作:27、入则无法家拂士入:则: 28、征于色,发于声,而后喻征:色:喻: 29、国恒亡亡:30、出则无敌国外患者出: 四、找出通假字,并解释 1、亲戚畔之 2、曾益其所不能

《孟子二章》精品练习题带答案

部编版八上第21课《孟子二章》检测题班级:姓名:成绩: 一、重点课下注释默写: 1、【诚】 2、【大丈夫】 3、【天下熄】 4、【焉】 5、【丈夫之冠】 【冠】, 6、【父命之】【命】, 7、【戒】 8、【女家】【女】, 9、【夫子】 10、【正】 11、【居天下之广居,立天下之正位,行天下之太道】 12、【与民由之】 【由】, 13、【独行其道】 14、【淫】 15、【移】 16、【屈】17、【舜发于畎亩之中】 【发】, 【亩】, 18、【傅说举于版筑之间】 【举】,【版筑】, 【筑】, 19、【管夷吾举于士】【士】, 【举于士】, 20、【百里奚举于市】【市】, 21、【饿其体肤】 22、【空乏其身】 【空乏】, 23、【行拂乱其所为】 【拂】,【乱】, 24、【动心忍性】 25、【曾益〕【曾】, 26、【恒过】 27、【衡于虑】【衡】,

28、【作】 29、【征于色,发于声,而后喻】 【征】,【发】,【喻】, 30、【入】 31、【法家拂士】【拂】, 32、【出】 33、【敌国】【敌】, 34、【生于忧患而死于安乐】 二、重点句子翻译: 1、公孙衍、张仪岂不诚大丈夫哉?一怒而诸侯惧,安居而天下熄。 翻译: 2、是焉得为大丈夫乎?子未学礼乎? 翻译: 3、丈夫之冠也,父命之; 翻译: 4、往之女家,必敬必戒,无违夫子! 翻译: 5、以顺为正者,妾妇之道也。 翻译: 6、居天下之广居,立天下之正位,行天下之大道。 翻译: 7、得志,与民由之;不得志,独行其道。 翻译: 8、富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈,此之谓大丈夫。” 翻译: 9、故天将降大任于斯人也,必先苦其心志,劳其筋骨,饿其体肤,空乏其身,行拂乱其所为,所以动心忍性,曾益其所不能。

部编版语文八年级(上)《孟子二章》知识点归纳

部编语文八年级(上)《<孟子>》知识点归纳 一、《富贵不能淫》知识点 1.重点字词。 诚:真正,确实。 大丈夫:指有大志,有作为,有气节的男子。 天下熄:指战争停息,天下太平。 焉:怎么,哪里。 丈夫之冠:古时男子二十岁行冠礼,表示成年。 命:教导、训诲。 戒.之:告诫。女家:指夫家。夫子:指丈夫。 正:准则,标准。由:遵循。独行其道:独自走自己的道路。 淫:惑乱,迷惑。移:动摇。屈:使屈服。 2.古今异义 父命.之(古义:教导、训诲;今义:命令,命运) 以顺为正.者(古义:准则,标准;今义:正面) 3.词类活用 威武不能屈.:使动用法,使……屈服 4.通假字 女.家:女同“汝”,你。 5.朗读节奏划分指导。 居/天下之广居,立/天下之正位,行/天下之大道。 富贵/不能淫,贫贱/不能移,威武/不能屈。 6.重点句子翻译 (1)公孙衍,张仪岂不诚大丈夫哉?一怒而诸侯惧,安居而天下熄。 公孙衍和张仪难道不是真正的大丈夫吗?发起怒来,诸侯们都会害怕;安静下来,天下就会平安无事。 (2)是焉得为大丈夫乎?子未学礼乎? 这个怎么能够叫大丈夫呢?你没有学过礼仪吗? (3)居天下之广居,立天下之正位,行天下之大道。 住天下最宽广的住宅——仁,站在天下最正确的位置——礼,走天下最正确的道路——义。 (4)富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈,此之谓大丈夫。 交流:富贵不能使我骄奢淫逸,贫贱不能使我改移节操,威武不能使我屈服意志,这样才叫做大丈夫!

二、《生于忧患,死于安乐》 1.字音 舜.( shùn ) 畎.亩( quǎn ) 敖( áo ) 奚( xī ) 傅说.( yuè ) 胶鬲.( ɡè ) 行拂.( fú ) 拂.士( bì) 2.通假字 曾.益其所不能曾:同“增”; 困于心,衡.于虑,而后作衡:同“横”,梗塞,不顺 入则无法家拂.士拂:同“弼”,辅弼。 3.朗读节奏划分 把握字音,停顿、重音。 (1)舜/发于/畎亩之中,傅说/举于/版筑之间,胶鬲/举于/鱼盐之中,管夷吾/举于/士,孙叔敖/举于/海,百里奚/举于/市。 (2)……必先苦/其心志,劳/其筋骨,饿/其体肤,空乏/其身,行拂/乱/其所为,所以动心/忍性,曾益/其所不能。 4.积累文言知识。 (1)古今异义 舜发.于畎亩之中发:起,指被任用; (今义)交付、送出 管夷吾举.于士.举:被举用,被选拔; (今义)往上托或推举 士:狱官; (今义)士兵 征.于色发于声而后喻征:征验,表现; (今义)征召、走远路 (2)重点词语积累 a.必先苦.其心志,劳.其筋骨,饿.其体肤,空乏 ..乱其所为,所以动.心忍. ..其身,行拂 性…… 苦:使……痛苦劳:使...劳苦饿:使...饥饿空乏:使...受贫困之苦 拂乱:使...颠倒错乱动:使...惊动忍:使...耐得住 b.人恒过 ..然后能改恒:常过:犯过失 c.入.则无法家拂士,出.则无敌国外患者入:国内出:在外面,国外 (3)翻译句子。 ①故天将降大任于是人也……所以动心忍性,曾益其所不能。 所以,上天将要降临重大的责任在这个人(身上),……(通过这些)来使他的内心惊动,使他的性格坚强起来,增加他所不具有的能力。 ②困于心衡于虑而后作,征于色发于声而后喻。 (一个人的想法,只有)从脸上显露出来,在吟咏叹息中表现出来,(看到他的脸色,听到他的声音)然后才能被人们所了解。 ③入则无法家拂士,出则无敌国外患者,国恒亡。 在国内没有守法度的大巨、足以辅佐君主的贤士,在国外没有敌对的国家、外来的忧患,这个国家就往往会灭亡。 ④然后知生于忧患而死于安乐也。 这样以后(人们才会)明白忧愁患害可以使人生存发展,安逸享乐可以使人萎靡死亡(的道理)。 5.理清论证思路 (1)文章开头列举的六个人物的事例,他们的共同点是什么?证明了什么?

孟子二章

《孟子二章》课时练 (一)阅读下面两篇文言文,完成12~15题。(15分) (甲)舜发于畎亩之中。。。。然后知生于忧患而死于安乐也。(《生于忧患,死于安乐》)(乙)孙叔敖遇狐丘丈人,狐丘丈人曰:“仆①闻.之,有三利必有三患,子知之乎!”孙叔敖蹴然②易容曰:“小子不敏,何足以知之?敢问何谓三利,何谓三患?”狐丘丈人曰:“夫爵高者,人妒之;官大者,主恶.之;禄厚者,怨归之③。此之谓也。”孙叔敖曰:“不然。吾爵益高,吾志益下④;吾官益大,吾心益小;吾禄益厚,吾施益博。可以免于患乎?”狐丘丈人曰:“善哉言乎!尧,舜其尤病诸⑤。”(《孙叔敖遇狐丘丈人》) [注]①仆:对自己的谦称。②蹴然:吃惊不安的样子。③怨归之:怨恨会集中于他。④吾志益下:我的心志越在于下层。⑤尧,舜其尤病诸:这种事连尧、舜他们都特别担心做不到呢。 12.解释下面句子中加点的词语。(4分) (1)必先苦.其心志()(2)入则无法家拂.士() (3)仆闻.之()(4)官大者,主恶.之() 13.下列各组句子中,加点词语意思相同的一组是( )(3分) A.故天将降大任于是.人也不知木兰是.女郎B.舜发于畎亩之.中此之.谓也 C.所以 ..兴隆也D.然.后知生于忧患而死于安乐也孙叔敖曰:不然.。 ..动心忍性此先汉所以 14.把下面句子翻译成现代汉语。(4分) (1)人恒过然后能改。 (2)可以免于患乎? 15.阅读甲乙两文后,回答下面问题。(4分) (1)甲文中,列举舜、孙叔敖等人的事例是为了论证什么观点? (2)乙文中,孙叔敖所持的观点与甲文中哪句话意思相近? (二)阅读【甲】【乙】两文,回答12-15题。(共8分)【甲】舜发于畎亩之中,。。。(孟子《生于忧患死于安乐》) 【乙】臣闻求木之长者,必固①其根本臣闻求木之长者,必固其根本;欲流之远者,必浚②其泉源;思国之安者,必积其德义。源不深而望流之远,根不固而求木之长,德不厚而思国之安,臣虽下愚③,知其不可,而况于明哲④乎?人君当⑤神器⑥之重,居域中之大,不念居安思危,戒奢以俭,斯亦伐根以求木茂,塞源而欲流长也。(唐·魏徵《谏太宗十思疏(节选)》)【注】①固:使……稳固。②浚(jùn):疏通,深挖。③下愚:愚蠢。④明哲:这里指聪明的人。⑤当:主持,掌握。⑥神器:这里指国家。 12.解释下列句中加点的词语。(2分) (1)曾.益其所不能曾()(2)臣闻.求木之长者闻() 13.用现代汉语解释下列语句。(2分) (1)然后知生于忧患,而死于安乐也。 译文: (2)思国之安者,必积其德义。

部编版初中语文《孟子二章》练习题

《富贵不能淫》同步练习 一、文学常识填空: 1、孟子,名,时期学派的代表人物。 2、《孟子》是一部记录的思想观点和政治活动的书,共七篇。南宋朱熹将《孟子》、、、并称为“四书”。 二、词句过关 《生于忧患,死于安乐》练习

1、《生于忧患,死于安乐》选自,中心论点是。 阐述了孟子的人才观。 2、给下面的加点字注音。 畎.亩()傅说.()胶鬲.()法家拂.士() 3、找出句子中的通假字并解释。 入则无法家拂士。困于心衡于虑。曾益其所不能 4、解释下列句子中加点字的意思 所以 ..动心忍.性()()困于心衡于虑而后作.() 傅说举.于版筑之间()出.则无敌国外患者() 故天将降大任于.是人也()空乏 ..其身()舜发.于畎亩之中()管夷吾举于士. () 百里奚举于市 ..()()苦.其心志()人恒.过() 5、翻译句子: (1)入则无法家拂士,出则无敌国外患者,国恒亡。 (2)故天将降大任于是人也。 (3)生于忧患,死于安乐。 6、比较下列各组加点的词语,意思相同的一项是()

A.国恒亡. / 河曲智叟亡.以应 B.故.天将降大任于是人也 / 故.虽有名马,祗辱于奴隶人之手C.故天将降大任于是.人也 / 安能辨我是.雄雌 D.国.恒亡 / 则有去国.怀乡 7、本文作者认为国家长盛不衰,就需要有 和。(用课文词语回答) 8、开篇列举的六位人物有什么共同的特点?试具体比较分析。 9、孟子在选文第①段中以六位历史人物的经历告诉人 们:。 请写出与之意思相近的一句名言? 10、孟子在文中列举了六位历史人物的经历,强调了“逆境能成才;现在有人认为“顺境也能成才”。对此,你有什么看法,请举例谈谈。 答案: 1、《孟子·告子》生于忧患,死于安乐关于人才要在困难环境中磨炼造就 3、拂通弼,辅弼衡通横,梗塞,不顺曾能增,增加 4、使……坚韧、奋起,有所作为、被举用,被选拔、在外面,指国外、 给、动词,使他受到贫困之苦、指被任用 5、翻译 (1)(一个国家)内部如果没有坚持法度和辅佐君王的贤士,外部没有敌国外患,这个国家就往往会导致灭亡。 (2)所以上天将要下达重大的使命给这样的人。 (3)忧患(能激励人勤奋)使人生存发展;安逸享乐使人萎靡,必将导致灭亡。 6、B

部编教材《孟子二章》富贵不能淫教学设计

《富贵不能淫》教学设计 教学目标:1、熟读文本,背诵精彩片段。 2、小组互助学习,理解本文意思,积累重点文言字词。 (重点) 3、感受和培养大丈夫的英雄气度。(难点) 教学工具:多媒体 教学准备:预习本课,理解本文大意。 教学步骤: 一、导入: 俗语常说“大丈夫说到做到”、“大丈夫一言既出驷马难追”、“ 大丈夫行不更名坐不改姓”,那到底哪样的人是大丈夫呢?我们伟大的思想家孟子也谈了自己的观点。今天我们一起来听一听他的看法。我们一起进入到21课《孟子二章》的学习。 二、出示学习目标。 三、介绍孟子及其思想。 四、你读我读,疏通大意 1、诵读本文。(小组内以喜欢的形式读文章,推荐读得好的同学,班级展示) 2、解释文本。(先对照课文自主学习,再进行小组交流,有不明白的问题班级内进行互助学习) 3、展示活动成果。推荐学生诵读本文,请学生点评诵读。

4、教师带领学生一起疏通文意,解决学生预习留下的问题。并对重点字词强调。 五、你想我想,感受精髓 1、理解:景春提出了什么观点?为何会提出此观点? 孟子提出了什么观点?他是如何提出这一观点的? 2、孟子并不认同景春的观点,他的反驳可以分为几个层次?主要内容分别是什么? 明确:驳论文就是争锋相对的提出自己的正确观点,有破有立。孟子先驳斥,表示不认同的态度,接着以妾妇之道作比戳破景春的观点,再正面提出自己心中大丈夫的标准。 六、你讲我讲,感受英雄 思考:每个人的心目中都有自己大丈夫的标准,肯定珍藏着许多大丈夫的名字,谈谈你所了解的大丈夫形象?请举例说明。 明确:不是说只有那些具有雄才大略、建立丰功伟绩的仁是真正的“男子汉”,也不是说只有那些具备崇高品德、拥有坚定心志的人才是真正的“大丈夫”,我们生活当中还有很多的普通平凡的“大丈夫”需要你用慧眼去发现。 总结:愿大丈夫的铿锵音韵永远萦绕在你我耳畔 愿大丈夫的高尚情操永远流淌在你我心间

《孟子二章》注释、翻译、默写、简答【部编版八上第21课】

《孟子二章》习题及答案 【部编版八上第21课《富贵不能淫》《生于忧患死于安乐》】 班级:姓名: 题型:【重点注释默写】【重点句子翻译】【理解性默写】【课内简答题】 (一)《富贵不能淫》习题 一、重点课下注释默写: 1、【诚】真正,确实。 2、【大丈夫】指有大志、有作为、有气节的男子。 3、【天下熄】指战争停息,天下太平。 4、【焉】怎么,哪里。 5、【丈夫之冠】古时男子二十岁行冠礼,表示成年。【冠】,行冠礼。 6、【父命之】父亲给以训导。【命】,教导、训诲。 7、【戒】告诫。下文的“戒”是谨慎的意思。 8、【女家】这里指夫家。【女】,同“汝”,你。 9、【夫子】这里指丈夫。 10、【正】准则,标准。 11、【居天下之广居,立天下之正位,行天下之太道】(大丈夫)应该住进天下最宽广的住宅——仁,站在天下最正确的位置——礼,走着天下最正确的道路——义。 12、【与民由之】与百姓一同遵循正道而行。【由】,遵循。 13、【独行其道】独自走自己的道路。 14、【淫】惑乱,迷惑,这里是使动用法。 15、【移】改变,动摇。这里是使动用法。 16、【屈】屈服。这里是使动用法。 二、重点句子翻译: 1、公孙衍、张仪岂不诚大丈夫哉?一怒而诸侯惧,安居而天下熄。

翻译:公孙衍、张仪难道不是真正的有志气、作为的男子吗?他们一发怒,诸侯就害怕,他们安静下来,天下就太平无事。 2、是焉得为大丈夫乎?子未学礼乎? 翻译:这哪能算是有志气有作为的男子呢?你没有学过礼吗? 3、丈夫之冠也,父命之; 翻译:男子行加冠礼时,父亲训导他; 4、往之女家,必敬必戒,无违夫子! 翻译:到了你夫家,一定要恭敬,一定要谨慎,不要违背丈夫! 5、以顺为正者,妾妇之道也。 翻译:把顺从当作准则,是妇女之道。 6、居天下之广居,立天下之正位,行天下之大道。 翻译:居住在天下最宽广的住宅‘仁’里,站立在天下最正确的位置‘礼’上,行走在天下最宽广的道路‘义’上; 7、得志,与民由之;不得志,独行其道。 翻译:能实现理想时,与百姓一同遵循正道而行;不能实现理想时,就独自行走自己的道路。 8、富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈,此之谓大丈夫。” 翻译:富贵不能使他的思想迷惑,贫贱不能使他的操守动摇,威武不能使他的意志屈服,这才叫作有志气有作为的男子。 三、理解性默写: 1、全文的中心句是:富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈,此之谓大丈夫。 2、怎样才能让自己做大丈夫呢? 儒家一贯倡导的仁义礼智信,体现孟子的这一思想的句子是:居天下之广居,立天下之正位,行天下之大道。 3、文中体现“大道之行,为公天下”思想,与孟子的另一句名言“穷则独善其身,达则兼济天下”表达的意思相同的句子是:得志,与民由之,不得志,独行其道。

孟子二章练习题及答案、孟子二章知识点阅读

孟子二章练习题及答案、孟子二章知识点阅读 孟子二章知识点梳理与专项阅读 一、基础知识: 1、作家作品: 孟子,名轲,我国历史上著名的思想家、教育家、辩论家。是继孔子以后儒家学派的代表人物。 《孟子》是儒家学派的经典著作之一,也是先秦诸子散文中极有影响的著作。《孟子》一书记述了孟子的言行、政治主张、哲学主张及个人修养。孟子的主要政治主张是“非攻”与“兼爱”,主张和平,反对一切战争。显然,孟子的主张带有极大的片面性,但在我国古代战国时期诸侯混战的时期,却有着积极的意义,至于课文中提及的“得道多助,失道寡助”及“生于忧患,死于安乐”的论断,其最终目的在于维护封建统治,但对生活在今天的我们仍有一定的教益。 2、重点字词注音: 域民畎亩拂士 3、重点解释: 《得道多助,失道寡助》 三里之城城:内城。 郭:外城。 环:围。 池:护城河。 兵革:泛指武器装备。 委而去之委:放弃。去:离开。 域:限制。 寡助之至至:极点。 亲戚:内外亲属,包括父系亲属和母系亲属。 畔:通“叛”,背叛。 顺:归顺,服从。 故君子有不战君子:得道者。 《生于忧患,死于安乐》 发:起,指被任用。 畎亩:田间、田地。 举:任用,选拔。这里是“被选拔”的意思。 士:狱官。 拂:违背。 乱:扰乱。 曾益:增加。“曾”通“增”。 恒过:经常犯错误。 衡于虑:思虑阻塞。“衡”通“横”,梗塞,不顺。 作:奋起,有所作为。 征于色征:表现。 喻:了解。 入:在国内。

法家拂士:法家:守法度的大臣。拂士:辅佐君主的贤士。“拂”通“弼”,辅佐。 出:在国外。 4、重点语句翻译: 《得道多助,失道寡助》 ①域民不以封疆之界:使人民定居下来而不迁到别的地方去,不能靠划定的边疆的界限。 ②固国不以山溪之险:巩固国防不能靠山河的险要。 ③威天下不以兵革之利:威慑天下不能靠武力的强大。 ④故君子有不战,战必胜矣。所以君子不战则已,战就一定能胜利。 《生于忧患,死于安乐》 ⑤生于忧患,死于安乐:因有忧患而得以生存,因沉迷安乐而衰亡。 ⑥行拂乱其所为:是他做事不顺。 5、重点句子背诵、默写: 《得道多助,失道寡助》 ①表现不得民心、众叛亲离的句子:得道者多助,失道者寡助。 ②论点:天时不如地利,地利不如人和。 ③排比句:域民不以封疆之界,固国不以山溪之险,威天下不以兵戈之利。 《生于忧患,死于安乐》 ①分析亡国条件:入则无法家拂士,出则无敌国外患者,国恒亡。 ②成才的客观条件:必先苦其心志,劳其筋骨,空乏其身,行拂乱其所为,所以动心忍性,增益其所不能。 ③主旨句:生于忧患,死于安乐。 二、内容分析: 《得道多助,失道寡助》 1、本文的论点? “天时不如地利,地利不如人和。” 2、“道”指什么?“人和”指什么?二者间的关系? “道”指施行“仁政”;“人和”是下文说的“多助”和“天下顺之”,是克敌制胜的重要条件。而只有施行“仁政”,方能得“人和”,得民心,民心所向,作战就会取得胜利。 3、本篇主要是谈战争呢,还是谈政治呢? 本篇主要是谈政治,是借战争谈政治。孟子借谈战争的取胜条件以阐明他的政治主张,他主张国君要有仁德,施行仁政,这样才能“多助”,众人才会归顺,而“天下顺之”,“战必胜矣”,国家才能治理好。 4、本篇在论证方面的特点是什么? 本篇论证的主要特点是采取“总——分——总”的论证结构。先提出中心论点“天时不如地利,地利不如人和”;然后再分别设例证明“天时不如地利”,“地利不如人和”;最后再从道理上论证中心论点。 《生于忧患,死于安乐》 1、本文的论点是什么? “生于忧患,死于安乐。” 2、本文第一段为什么要列举一系列历史人物?文中哪一句是从反面论证了这一点? 列举一系列历史人物是为了说明逆境对造就人才的重要作用,选好人才尚且如此,推而广之治理国家更应如此。“入则无法家拂士,出则无敌国外患者,国恒亡”这一句是从反