季氏将伐颛臾知识点整理

季氏将伐颛臾文言文知识点

季氏将伐颛臾文言文知识点季氏将伐颛臾文言文知识点在现实学习生活中,大家都没少背知识点吧?知识点是知识中的最小单位,最具体的内容,有时候也叫“考点”。

还在苦恼没有知识点总结吗?下面是小编帮大家整理的季氏将伐颛臾文言文知识点,供大家参考借鉴,希望可以帮助到有需要的朋友。

一、词类活用1.则修文德以来之(使动,使……来)2.既来之,则安之(使动,使……来;使……安定下来)3.远人不服而不能来也(使动,使……来)二、特殊句式1.何以伐为(宾语前置)2.无乃尔是过与(无乃……与?疑问句式,恐怕……吧?)三、重点实词解释1.无乃尔是过与(无乃……与?恐怕……吧。

是,这个;过,责备。

)2.是社稷之臣也(这个)3.何以伐为(何以……为?表示反问的一种句式)4.陈力就列,不能者止(陈,摆出来;力,才能;就,居,充任;列,职位。

)5.危而不持,颠而不扶,则将焉用彼相矣(危,不稳定;颠,跌倒;相,辅助盲人走路的人)6.且尔言过矣(过,错)7.君子疾夫舍曰"欲之"而必为之辞(疾,憎恨;辞,托辞。

)8.盖均无贫,和无寡,安无倾(贫,贫困;寡,少;倾,倾覆之患)9.吾恐季孙之忧,不在颛臾,而在萧墙之内(萧墙:国君宫门内当门的照壁,暗指鲁国内部)四、一词多义1、是A、是社稷之臣,何以伐为(这)B、同行十二年,不知木兰是女郎(是)C、世无孔子,谁能定是非之真(正确)2、疾A、君有疾在腠理,不治将恐深(病)B、君子疾夫舍曰"欲之"而必为之辞(痛恨)C、老臣病足,不能疾走(快速)3、止A、陈力就列,不能者止(停)B、河曲智叟笑而止之曰(制止)C、一屠晚归,担中肉尽,止有剩骨(只)4、见、A、昨夜见军帖,可汗大点兵(看见)B、曹刿请见(拜见)C、冉有、季路见于孔子曰(接见)D、天苍苍,野茫茫,风吹草低见牛羊(现)5、过A、臣请缚一人过王而行(经过,走过)B、过犹不及(超过,过分)C、以其境过清,不可久居(太,过分)D、是谁之过与(过错)E、无乃尔是过与(责备)F、故尝与过宋将军(拜访)五、句子翻译1. 无乃尔是过与?译:恐怕该责备你吧!2. 是社稷之臣也,何以伐为?译:这是国家的臣属,凭什么攻打它呢?3. 陈力就列,不能者止。

(完整版)季氏将伐颛臾知识点归纳

《季氏将伐颛臾》知识点归纳一、通假字:1.无乃尔是过与“与”通“欤”,表揣测的句末语气词二、古今异义:1.昔着先王以为..东蒙主以为..:古义——以+为=让……担任今义——认为2.季氏将有事..于颛臾有事:古义——指有军事行动今义——有事情3.丘也闻有国.有家.者国:古义——诸侯的封地今义——国家家:古义——卿大夫的封地今义——家庭和住所4.不患贫而患不安..不安:古义——社会不安定今义——①不安定,不安宁②客套话,表歉意和感谢三、一词多义:为:①语气词,呢例:何以伐为②动词,担任例:昔着先王以为东蒙主③动词,成为例:后世必为子孙忧④介词,替例:君子疾夫舍曰欲之而必为之辞相:①名词,辅助盲人走路的人例:则将焉用彼相矣②动词,辅佐例:今由与求也,相夫子过:①动词,责备例:无乃尔是过与②形容词,错误例:且尔言过矣③名词,过错例:是谁之过与④走过,经过臣请缚一人过王而行(《晏子使楚》)⑤超过过犹不及(《论语•先进》)⑥过于以其境过清,不可久居(《小石潭记》)⑦拜访,看望(大母过余曰)安:①形容词,安定例:不患贫而患不安②使动用法,使……安定例:既来之,则安之疾:①大顺风而呼,声非加疾也。

②憎恨君子疾夫舍曰“欲之”而必为之辞。

③快老臣病足,曾不能疾走。

④妒忌膑至。

庞涓恐其贤于己,疾之。

⑤小病,轻病君有疾,在奏理,汤熨之所及也。

止:①陈力就列,不能者止停,动词②河曲智叟笑而止之曰制止,动词③一屠晚归,担中肉尽,止有剩骨只,副词四、词类活用:1、后世必为子孙忧忧:动作名,所忧患的事物2、既来之,则安之来、安:使动用法,使……来,使……安3、则修文德以来之来:使动用法,使……来,五、特殊句式:1、季氏将有事于颛臾状语后置季氏将于颛臾有事2、虎兕出于柙,龟玉毁于椟中状语后置虎兕于柙出,龟玉于椟中毁3、而谋动干戈于邦内状语后置而于邦内谋动干戈4、是社稷之臣也判断句6、无乃尔是过与宾语前置7、何以伐为宾语前置8、昔者先王以(之)为东蒙主省略句六、固定句式:1、无乃尔是过与?无乃……与= 恐怕……吧?2、何以伐为?何(以)……为 =为什么……呢?(表反问)七、重点词语:1、季氏将有事于颛臾有事:有军事行动2、无乃尔是过与过:责备3、陈力就列,不能者止陈:摆出,施展力:才能就:居,充任列:职位止:不去4、固而近于费固:坚固5、君子疾夫舍曰欲之而必为之辞疾:痛恨辞:托辞,借口6、不患寡而患不均,不患贫而患不安患:担心八、重点翻译:1、无乃尔是过与译:恐怕要责备你吧2、何以伐为译:为什么要攻打它呢3、虎兕出于柙,龟玉毁于椟中译:猛虎犀牛从笼子里跑了出来,(占卜用的)龟甲、(祭祀用的)宝玉毁坏在匣子里4、君子疾夫舍曰欲之而必为之辞译:有道德的人厌恶那种不说自己想去做却偏要编造借口5、盖均无贫,和无寡,安无倾译:(财物)平均分配就无所谓贫,(人与人)和睦相处就不会人少,上下相安无事(国家)就没有倾覆的危险晏子治东阿一、通假字并曾赋敛曾——增再拜便辟辟——避仓库少内内——纳属托不行属——嘱二、词类活用:臣请死之死,为动用法,为……而死以利贫民利,使动用法,使……收益三、古今异义:于是明年上计“明年”古义:第二年;今义:今年的下一年,是未到来的年份。

季氏将伐颛臾知识点整理

季氏将伐颛臾知识点整理1.故事背景季氏是一个位于中国古代的国家,颛臾则是另一个国家。

季氏准备对颛臾进行进攻,以争夺颛臾的利益。

2.季氏将伐颛臾的原因《论语》中没有明确提到季氏攻打颛臾的具体原因,但可以推测季氏可能是出于扩张自身势力范围的目的,或是为了获取颛臾的资源或利益。

3.季氏的计划季氏准备集结军队,对颛臾进行军事进攻。

他们认为自己的实力足以战胜颛臾,并视颛臾为下一步扩张的必经之路。

4.孔子的阻止和教导孔子得知了季氏进攻颛臾的计划后,对此表示强烈不满,并劝阻季氏放弃攻打颛臾。

孔子认为战争会带来许多不幸和伤害,而且颛臾与季氏之间并没有激烈的冲突,攻打颛臾并没有正当的理由。

5.孔子的教导和忠告孔子告诉季氏,一个君主的首要责任是保护国家和平民的安全、福祉,而不是追求权力和财富的扩张。

他强调道德、仁爱、忠诚和公正的重要性,希望季氏能够以善良的品德来建立国家。

6.季氏的回应季氏对于孔子的劝告并没有采纳,仍然坚持自己的计划。

他们认为颛臾是他们的敌人,只有通过进攻才能保证自身的利益和安全。

7.反思与启示《论语》通过这则故事告诉人们,战争并不是解决问题的最佳方式。

在任何时候,我们都应该用和平的手段解决争端,而不是借助武力和战争。

孔子的劝告体现了仁爱、仁政和和谐社会的重要性,这使他的思想得到了广泛的传播和尊重。

8.故事的历史意义这则故事展示了孔子的仁义思想和对和平的追求。

孔子提出了“和而不同”的观点,认为各个国家之间应该和平共处,而不是通过战争来争夺权力和利益。

这对于后来中国古代的政治、外交和军事思想产生了深远的影响。

总结:季氏将伐颛臾是《论语》中的一则故事,揭示了孔子对和平、仁爱的追求和对战争的反对态度。

孔子的教导体现了他对道德、忠诚和公正的重视,对中国古代的政治哲学产生了深远影响。

这则故事也提醒人们在解决问题时应该以和平的方式为首选,而不是借助武力和战争。

季氏将伐颛臾知识点

季氏将伐颛臾知识点《季氏将伐颛臾》是《论语》中的一篇重要篇章,记录了孔子对季氏将要攻打颛臾这一事件的看法和评论。

以下是对这篇文章的一些重要知识点的梳理。

一、背景知识季氏是鲁国权臣,颛臾是鲁国的附属国。

季氏想要攻打颛臾,扩充自己的势力范围。

孔子对此表示强烈反对,并通过与弟子冉有、季路的对话,阐述了自己的政治主张和道德观念。

二、重点字词1、“无乃尔是过与”中的“无乃……与”,是一种固定句式,相当于“恐怕……吧”。

2、“是”,在这里作指示代词,指代“季氏将伐颛臾”这件事。

3、“陈力就列,不能者止”中的“陈力”,意思是施展才能;“就列”,指担任职务。

4、“危而不持,颠而不扶,则将焉用彼相矣”中的“危”,指不稳定,危险;“颠”,指跌倒;“相”,指辅助盲人走路的人。

5、“虎兕出于柙,龟玉毁于椟中”中的“兕”,是一种独角犀;“柙”,指关猛兽的笼子;“椟”,指匣子。

6、“君子疾夫舍曰欲之而必为之辞”中的“疾”,意思是痛恨;“辞”,指借口。

三、孔子的观点1、孔子认为,季氏攻打颛臾是没有道理的,因为颛臾是鲁国的附属国,且一直对鲁国忠心耿耿,没有过错。

2、孔子强调,作为臣子,冉有和季路应该阻止季氏的这种不义之举,如果不能阻止,就是失职。

3、孔子指出,国家的稳定在于“均”和“安”,即财富分配公平,人民安居乐业。

如果季氏通过战争来扩张,必然会导致社会的动荡和不安。

四、论证方法1、孔子在文中运用了类比论证的方法。

如“虎兕出于柙,龟玉毁于椟中”,将季氏比作虎兕,将冉有、季路比作看守柙椟之人,形象地指出他们对季氏的错误行为负有责任。

2、还使用了引用论证,如“周任有言曰:‘陈力就列,不能者止。

’”通过引用周任的话,增强了自己观点的权威性和说服力。

五、文章主旨这篇文章反映了孔子反对战争、主张仁政、强调君臣责任和社会和谐的政治思想。

同时,也表现了孔子对弟子的教育和批评,希望他们能够坚守道义,为国家和人民谋福祉。

六、现实意义1、在当今社会,我们依然要反对不义之战,倡导和平解决争端,通过对话和协商来解决矛盾。

高一语文《季氏将伐颛臾》知识点总结

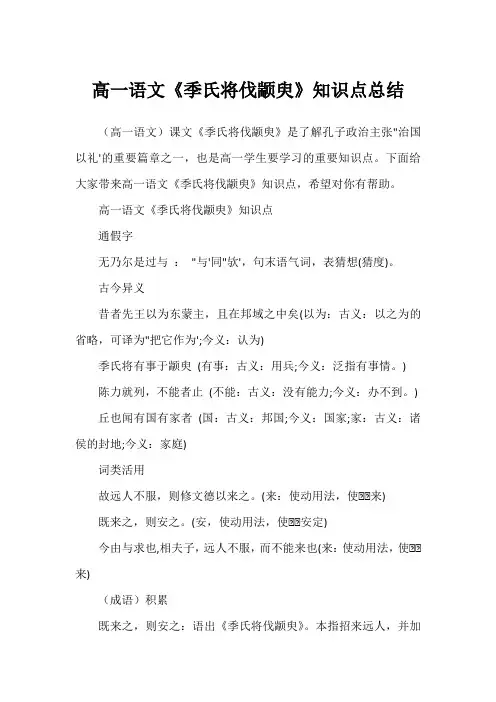

高一语文《季氏将伐颛臾》知识点总结(高一语文)课文《季氏将伐颛臾》是了解孔子政治主张"治国以礼'的重要篇章之一,也是高一学生要学习的重要知识点。

下面给大家带来高一语文《季氏将伐颛臾》知识点,希望对你有帮助。

高一语文《季氏将伐颛臾》知识点通假字无乃尔是过与:"与'同"欤',句末语气词,表猜想(猜度)。

古今异义昔者先王以为东蒙主,且在邦域之中矣(以为:古义:以之为的省略,可译为"把它作为';今义:认为)季氏将有事于颛臾(有事:古义:用兵;今义:泛指有事情。

)陈力就列,不能者止(不能:古义:没有能力;今义:办不到。

) 丘也闻有国有家者(国:古义:邦国;今义:国家;家:古义:诸侯的封地;今义:家庭)词类活用故远人不服,则修文德以来之。

(来:使动用法,使┅┅来)既来之,则安之。

(安,使动用法,使┅┅安定)今由与求也,相夫子,远人不服,而不能来也(来:使动用法,使┅┅来)(成语)积累既来之,则安之:语出《季氏将伐颛臾》。

本指招来远人,并加以安抚。

后指已经来了,就应该安下心来多用于劝慰别人。

祸起萧墙:语出《季氏将伐颛臾》。

谓祸患起于内部。

萧墙,古代宫室内当门的小墙,比方祸乱产生于内部。

也作"祸发萧墙'"萧墙祸起'分崩离析:崩:倒塌;析:分开。

倒塌解体,四分五裂。

形容国家或集团分裂瓦解。

句式特点1、宾语前置"求!无乃尔是过与?(古汉语中以"是'为标志的宾语前置句,"尔是过'"过尔',责备你)何以伐为?(古汉语中,疑问代词作介词前置宾语句,"何以'即"以何')2、介宾(短语)后置(状语后置)"季氏将有事于颛(zhuān)臾(y)("于颛臾'做动词"有事'的补语,翻译时应放到动词的前边,译作状语)虎兕(s)出于柙(xi),龟玉毁于椟(d)中("于柙'"于椟'做动词"出'、"毁'的补语,翻译时应放到动词的前边,译作状语)今夫颛臾,固而近于费("于费'做动词"近'的补语,翻译时应放到动词的前边,译作状语)而谋动干戈于邦内("于邦内'做动词"谋动干戈'的补语,翻译时应放到动词的前边,译作状语)3、固定句式无乃尔是过与?(无乃┅┅与,表示推测语气,即"恐怕『该不会,莫不是』┅┅吧';译为"恐怕应该责备你吧?')何以伐为?(何┅┅为,表示反问语气,即"为什么┅┅呢?'译为"为什么要讨伐它呢?'又如"何以见放为?;夫子何命焉为?')4."虎兕出于柙,龟玉毁于椟'比方?将季氏比作虎兕,颛臾比作龟玉,季氏讨伐颛臾就好比虎兕从笼子里出来伤人,颛臾被攻灭,就好比龟玉在匣中被毁,会造成严重后果。

《季氏将伐颛臾》文言知识整理

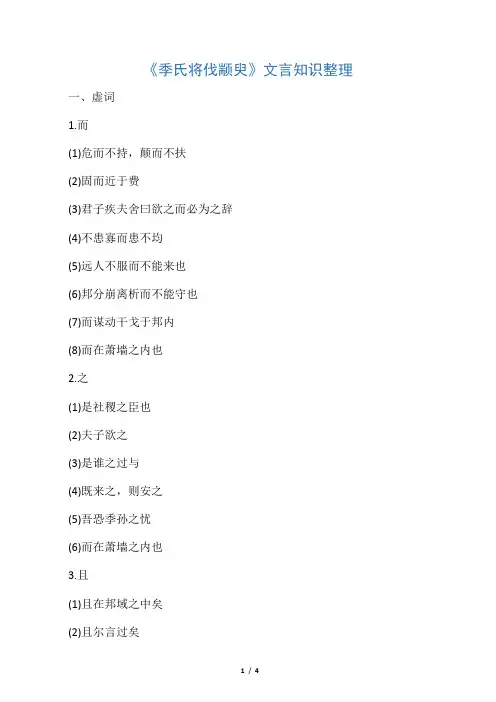

《季氏将伐颛臾》文言知识整理一、虚词1.而(1)危而不持,颠而不扶(2)固而近于费(3)君子疾夫舍曰欲之而必为之辞(4)不患寡而患不均(5)远人不服而不能来也(6)邦分崩离析而不能守也(7)而谋动干戈于邦内(8)而在萧墙之内也2.之(1)是社稷之臣也(2)夫子欲之(3)是谁之过与(4)既来之,则安之(5)吾恐季孙之忧(6)而在萧墙之内也3.且(1)且在邦域之中矣(2)且尔言过矣4.为(1)后世必为子孙忧(2)何以伐为5.也(1)是社稷之臣也(2)丘也闻有国有家者(3)今由与求也6.以(1)何以伐为(2)则修文德以来之7.于(1)季氏将有事于颛臾(2)虎兕出于柙(3)龟玉毁于椟中二、实词1.特殊词义(1)何以伐为(2)是社稷之臣也(3)盖均无贫(4)则修文德以来之(5)夫如是,故远人不服2.词类活用(1)既来之,则安之(2)远人不服,而不能来也(3)君子疾夫舍曰欲之而必为之辞三、文言句式1.判断句夫颛臾,昔者先王以为东蒙主,且在邦域之中矣,是社稷之臣也2.疑问句(1)求!无乃而是过与(2)何以伐为(3)是谁之过与3.省略句(1)昔者先王以为东蒙主(2)夫如是,故远人不服,则修文德以来之(3)既来之,则安之(4)今由与求也,相夫子,远人不服而不能来也4.变式句(1)季氏将有事于颛臾(2)何以伐为(3)虎兕出于柙,龟玉毁于椟中(4)而谋动干戈于邦内四、重点语句翻译1.求!无乃而是过与?译文:2.陈力就列,不能者止译文:3.危而不持,颠而不扶,则将焉用彼相矣?译文:4.君子疾夫舍曰欲之而为之辞。

译文:5.夫如是,故远人不服,则修文德以来之。

既来之,则安之。

译文:。

(完整版)季氏将伐颛臾知识点归纳

《季氏将伐颛臾》知识点归纳一、通假字:1.无乃尔是过与“与”通“欤”,表揣测的句末语气词二、古今异义:1.昔着先王以为..东蒙主以为..:古义——以+为=让……担任今义——认为2.季氏将有事..于颛臾有事:古义——指有军事行动今义——有事情3.丘也闻有国.有家.者国:古义——诸侯的封地今义——国家家:古义——卿大夫的封地今义——家庭和住所4.不患贫而患不安..不安:古义——社会不安定今义——①不安定,不安宁②客套话,表歉意和感谢三、一词多义:为:①语气词,呢例:何以伐为②动词,担任例:昔着先王以为东蒙主③动词,成为例:后世必为子孙忧④介词,替例:君子疾夫舍曰欲之而必为之辞相:①名词,辅助盲人走路的人例:则将焉用彼相矣②动词,辅佐例:今由与求也,相夫子过:①动词,责备例:无乃尔是过与②形容词,错误例:且尔言过矣③名词,过错例:是谁之过与④走过,经过臣请缚一人过王而行(《晏子使楚》)⑤超过过犹不及(《论语?先进》)⑥过于以其境过清,不可久居(《小石潭记》)⑦拜访,看望(大母过余曰)安:①形容词,安定例:不患贫而患不安②使动用法,使……安定例:既来之,则安之疾:①大顺风而呼,声非加疾也。

②憎恨君子疾夫舍曰“欲之”而必为之辞。

③快老臣病足,曾不能疾走。

④妒忌膑至。

庞涓恐其贤于己,疾之。

⑤小病,轻病君有疾,在奏理,汤熨之所及也。

止:①陈力就列,不能者止停,动词②河曲智叟笑而止之曰制止,动词③一屠晚归,担中肉尽,止有剩骨只,副词四、词类活用:1、后世必为子孙忧忧:动作名,所忧患的事物2、既来之,则安之来、安:使动用法,使……来,使……安3、则修文德以来之来:使动用法,使……来,五、特殊句式:1、季氏将有事于颛臾状语后置季氏将于颛臾有事2、虎兕出于柙,龟玉毁于椟中状语后置虎兕于柙出,龟玉于椟中毁3、而谋动干戈于邦内状语后置而于邦内谋动干戈4、是社稷之臣也判断句6、无乃尔是过与宾语前置7、何以伐为宾语前置8、昔者先王以(之)为东蒙主省略句六、固定句式:1、无乃尔是过与?无乃……与= 恐怕……吧?2、何以伐为?何(以)……为 =为什么……呢?(表反问)七、重点词语:1、季氏将有事于颛臾有事:有军事行动2、无乃尔是过与过:责备3、陈力就列,不能者止陈:摆出,施展力:才能就:居,充任列:职位止:不去4、固而近于费固:坚固5、君子疾夫舍曰欲之而必为之辞疾:痛恨辞:托辞,借口6、不患寡而患不均,不患贫而患不安患:担心八、重点翻译:1、无乃尔是过与译:恐怕要责备你吧2、何以伐为译:为什么要攻打它呢3、虎兕出于柙,龟玉毁于椟中译:猛虎犀牛从笼子里跑了出来,(占卜用的)龟甲、(祭祀用的)宝玉毁坏在匣子里4、君子疾夫舍曰欲之而必为之辞译:有道德的人厌恶那种不说自己想去做却偏要编造借口5、盖均无贫,和无寡,安无倾译:(财物)平均分配就无所谓贫,(人与人)和睦相处就不会人少,上下相安无事(国家)就没有倾覆的危险晏子治东阿一、通假字并曾赋敛曾——增再拜便辟辟——避仓库少内内——纳属托不行属——嘱二、词类活用:臣请死之死,为动用法,为……而死以利贫民利,使动用法,使……收益三、古今异义:于是明年上计“明年”古义:第二年;今义:今年的下一年,是未到来的年份。

季氏将伐颛臾知识点归纳

季氏将伐颛臾知识点归纳1.季孙之忧:季孙大惧怕政治权力的掌握被损害,因此试图通过军事手段来恢复他的权力。

这种行为被孔子批评为不义和违反人民利益。

2.颛臾:这是季孙的领土,也是孔子的学生曾子的家乡。

季孙重新夺取颛臾的行动对于孔子来说是不道德的,因为这将导致战争和人员伤亡。

3.仁者无敌:孔子提出仁者无敌的思想,即通过道德的力量来改变政治和社会。

他认为仁德是最重要的东西,可以弥合人们之间的分歧和冲突,实现和平与和谐。

4.孔门弟子的不同观点:孔子的弟子们对季氏将伐颛臾这一事件有不同的看法。

其中有一些人支持季氏的行动,认为这与孔子的理念相符合;而有一些人则反对季氏的行动,坚持以仁德为本。

5.阳货、曾子和子路:阳货、曾子和子路是孔子的三位学生,他们在这一事件中发表了自己的观点。

阳货坚持支持季氏的行动,认为孔子应该更加积极地为国家大义而行动;曾子则认为孔子的主张是正确的,仁德是最重要的价值观;子路则提出了仁政的观点,认为通过仁政可以减少战争和冲突。

6.孔子的教诲:孔子在这一事件中强调了人民利益的重要性,指出季孙追求个人利益的行为是不道德的。

他还提出了君子的标准,即一个君子应该以道义为准则,为人民谋福利。

7.孔子对政治和伦理的思考:这一事件展示了孔子在政治和伦理问题上的独特思考和教诲。

他认为伦理道德是解决社会问题的关键,政治权力应该以道义为导向,而不是个人利益。

8.仁德的实践:孔子通过这一事件强调了仁德的实践重要性。

他认为通过仁德的实践,可以达到社会的和谐与安定,减少战争和冲突。

仁德在礼、义、智和勇等方面的实践都是必要的。

9.仁者无敌的应用:孔子通过这一事件展示了仁者无敌的应用。

他认为通过仁德的力量,可以改变政治和社会,实现和平与和谐。

总的来说,《论语·季氏将伐颛臾》这一篇目中讨论了季氏对颛臾的侵略行动和孔子对此的批评和思考。

这篇篇目展示了孔子的政治和伦理思想,并强调了仁德的重要性和实践。

《季氏将伐颛臾》文言知识整理

(2) 远人不服,而不能来也 (3) 君子疾夫舍曰欲之而必为之辞 三、文言句式 1. 判断句 夫颛臾,昔者先王以为东蒙主,且在邦域之中矣,是社 稷之臣也 2. 疑问句 (1) 求 ! 无乃而是过与 (2) 何以伐为 (3) 是谁之过与 3. 省略句 (1) 昔者先王以为东蒙主 (2) 夫如是,故远人不服,则修文德以来之 (3) 既来之,则安之 (4) 今由与求也,相夫子,远人不服而不能来也 4. 变式句 (1) 季氏将有事于颛臾 (2) 何以伐为 (3) 虎兕出于柙,龟玉毁于椟中 (4) 而谋动干戈于邦内 四、重点语句翻译 1. 求! 无乃而是过与 ?

《季氏将伐颛臾》文言知识整理

一、虚词 1. 而 (ຫໍສະໝຸດ ) 危而不持,颠而不扶 (2) 固而近于费 (3) 君子疾夫舍曰欲之而必为之辞 (4) 不患寡而患不均 (5) 远人不服而不能来也 (6) 邦分崩离析而不能守也 (7) 而谋动干戈于邦内 (8) 而在萧墙之内也 2. 之 (1) 是社稷之臣也 (2) 夫子欲之 (3) 是谁之过与 (4) 既来之,则安之 (5) 吾恐季孙之忧 (6) 而在萧墙之内也 3. 且 (1) 且在邦域之中矣 (2) 且尔言过矣 4. 为

第3 页

译文: 2. 陈力就列,不能者止 译文: 3. 危而不持,颠而不扶,则将焉用彼相矣 ? 译文: 4. 君子疾夫舍曰欲之而为之辞。 译文: 5. 夫如是,故远人不服,则修文德以来之。既来之,则 安之。 译文:

第4 页

第1 页

(1) 后世必为子孙忧 (2) 何以伐为 5. 也 (1) 是社稷之臣也 (2) 丘也闻有国有家者 (3) 今由与求也 6. 以 (1) 何以伐为 (2) 则修文德以来之 7. 于 (1) 季氏将有事于颛臾 (2) 虎兕出于柙 (3) 龟玉毁于椟中 二、实词 1. 特殊词义 (1) 何以伐为 (2) 是社稷之臣也 (3) 盖均无贫 (4) 则修文德以来之 (5) 夫如是,故远人不服 2. 词类活用 (1) 既来之,则安之

季氏将伐颛臾知识点整理

《季氏将伐颛臾》文言归纳

一、通假字:

1、无乃尔是过与[“与”通“欤”,表揣测的句末语气词]

二、古今异义:

1.昔者先王以为东蒙主古义:让……做今义:认为

2、季氏将有事于颛臾古义:指有军事行动今义:有事情

3、丘也闻有国有家者国:古义:诸侯的封地今义:国家

家:古义:卿大夫的封地今义:家庭和住所

4、不患贫而患不安古义:社会不安定今义:①不安定,不安宁

②客套话,表歉意和感谢

三、词类活用

1、后世必为子孙忧忧:动词→名词,担忧的事

2、既来之,则安之来、安:使动用法,使……来,使……安定

3、则修文德以来之来:使动用法,使……来,

4、远人不服而不能来也来:使动用法,使......来

四、特殊句式

被动句

1.季路见于孔子曰

介词结构后置

1.季氏将有事于颛臾

2.虎兕出于柙,龟玉毁于椟中

3.固而近于费

4.而谋动干戈于邦内

宾语前置

求!无乃尔是过与

何以伐为

判断句

是社稷之臣也

五、一词多义

为:①何以伐为(语气词,呢)

②昔着先王以为东蒙主(动词,担任)

③后世必为子孙忧(动词,成为)

④君子疾夫舍曰欲之而必为之辞(介词,替)

相:①则将焉用彼相矣(名词,辅助盲人走路的人)

②今由与求也,相夫子(动词,辅佐)

过:①无乃尔是过与(动词,责备)

②且尔言过矣(形容词,错误)

③是谁之过与(名词,过错)

且:①且在邦域之中矣(况且)

②且尔言过矣(而且)

安:①不患贫而患不安(形容词,安定)

②既来之,则安之(使动用法,使......安定)。

- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。

- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。

- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

季氏将伐颛臾

【作者简介】

孔子,名丘,字仲尼,春秋末期思想家、政治家、教育家,儒学学派的创始人,中国古代最著名的思想家和教育家。

曾修《诗》、《书》,定《礼》、《乐》,序《周易》,作《春秋》。

《论语》是一部记载孔子及其弟子言行的书,它由孔子的弟子和再传弟子编辑而成。

《论语》各章各节独立成篇,涉及的领域极其广泛,记录了孔子关于哲学、经济、政治、伦理、美学、文学、音乐、道德等方面的言论,始终如一地贯穿了“仁”这一核心思想,是研究孔子及其创立的儒家学说的主要文献。

【课文全译】

季氏将要攻打附庸国颛臾。

冉有、子路两人参见孔子,说道:“季氏将对颛臾使用武力。

”孔子说:“冉求!这难道不应该责备你吗?颇臾,先王曾经任命他主持东蒙山的祭祀,而且颛臾处在我们鲁国的疆域之中,这正是跟鲁国共安危的藩属,为什么要去攻打它呢?”冉有说:“那个季孙要这么千,我们两人都不想呢。

”孔子说:“冉求!贤人周任有句话说:‘能够施展自己的力量就任职;如果不行,就该辞职。

’比如瞎子遇到危险,不去扶持;将要摔倒了,不去搀扶,那又何必用助手呢?况且你的话错了。

老虎犀牛从栅栏里逃了出来,龟壳美玉在匣子里毁坏了,这应责备谁呢?”

冉有说:“颛臾,城墙坚固,而且离季孙的采邑费地很近。

现在不把它占领,日后一定会给子孙留下祸害。

”孔子说:“冉求!君子讨厌那种避而不说自己贪心却一定另找藉口的态度。

我听说过:无论是有国的诸侯或者有家(封地)的大夫,不必担心财富不多,只需担心财富不均;不必担心人民太少,只需担心不安定。

若是财富平均,便没有贫穷;和平相处,便不会人少;安定,便不会倾危。

做到这样,远方的人还不归服,便发扬文治教化招致他们。

他们来了,就得使他们安心。

如今仲由和冉求两人辅佐季孙,远方的人不归服,却不能用文治教化招致;国家支离破碎,却不能保全;反而想在国境以内使用武力。

我恐怕季孙的忧愁不在颛臾,却在萧墙里面。

”【名家点评】

这篇才三百字不到的短章,不但能表达出孔子的治国方略,而且可以使人看到冉有文过饰非、最后理屈词穷的神态和孔子洞察事物、义正词严的原则精神。

《论语》善用虚字传神,它不是专写人物的,但在对话中,可以给人鲜明生动的感觉,是后世记言的楷模。

孔子教育弟子是以政治上有所作为为目标的,主张要“持危扶颠”,就是使自己所服务的上级走正道。

冉有为季孙服务,却不是要季孙如何使鲁政清明,权在国君,而是帮助季孙专权。

“季氏富于周公,而求也为之聚敛而附益之。

子曰:‘非吾徒也。

小子鸣鼓而攻之可也。

’”(《论语·先进》)可见孔子的严正立场。

子路和冉有一道为季氏服务,但不像冉有那样为之聚敛,孔子在这篇中责备冉有很重,而只在最后责及子路,是根据“陈力就列,不能者止”的原则指出子路也有不

可逃脱的责任。

轻重分量明显不同。

正因为《论语》在记言之中,能涉及各人的不同性格(特别是十几个大弟子),所以司马迁写《仲尼弟子列传》主要取材于《论语》。

从这一点也可看出《论语》在散文发展中的重要地位。

(《古文鉴赏辞典》,上海辞书出版社,周本淳)【重点梳理】

一、文言实词

1.特殊词义

(1)何.以伐为(语气词,表反问)

(2)是.社稷之臣也(指示代词,这)

(3)盖.均无贫(句首发语词)

(4)则修.文德以来之(整治)

2.词类活用

(1) 使动用法。

既来.之,则安.之(使……来、使……安定)/ 远人

不服而不能来.也(使……来)

(2) 名词作动词。

君子疾夫舍曰欲之而必为之辞(托辞,找借口)

二、文言虚词

1.而

(1) 连词,表转折。

危而.不持,颠而.不扶/君子疾夫舍曰欲之而.必

为之辞/远人不服而.不能来也/邦分崩离析而.不能守也/而.谋动干

戈于邦内

(2) 连词,表并列。

固而.近于费/不患寡而.患不均/而.在萧墙之内也

2.之

(1) 助词,的。

是社稷之.臣也/是谁之.过与/吾恐季孙之.忧/而在萧墙之.内也

(2) 代词。

夫子欲之.(它)/ 既来之.,则安之.(代远人)

3.且

(1) 连词,而且,并且。

且.在邦域之中矣

(2) 连词,况且。

且.尔言过矣

4.为

(1) 动词,成为。

后世必为.子孙忧

(2) 语气词,表反问。

何以伐为.

5.也

(1) 语气词,表判断。

是社稷之臣也.

(2) 句中语气词。

丘也.闻有国有家者

(3) 句末语气词。

今由与求也.

6.以

(1) 介词,用。

何以.伐为

(2) 连词,表目的,相当于“以便”。

则修文德以.来之

7.于

(1) 介词,对。

季氏将有事于.颛臾

(2) 介词,从。

虎兕出于.押

(3) 介词,在。

龟玉毁于.椟中

三、文言句式

1.判断句

夫颛臾,昔者先王以为东蒙主,且在邦域之中矣,是社稷之臣也(语

气词“也”,表判断)

2.疑问句

(1)求!无乃尔是过与(疑问语气词“与”,表疑问)

(2)何以伐为(疑问代词“何”与句末语气词“为”,表反问)

(3)是谁之过与(疑问代词“谁”与疑问语气词“与”,表疑问)

3.省略句

(1)昔者先王以(之)为东蒙主(省动词宾语“之”,即颛臾)

(2)夫如是,故远人不服,(国君)则修文德以来之(省去主语“国君”)

(3)(国君)既来之,则安之(省去主语“国君”)

(4)今由与求也,相夫子,远人不服而不能来(之)也(省去宾语“之”)

4.倒装句

(1)季氏将有事于颛臾(于颛臾有事,介词宾语后置)

(2)何以伐为(以何伐为,宾语前置)

(3)虎兕出于柙,龟玉毁于椟中(于柙出,介词宾语后置;于椟中毁,介词宾语后置)

(4)而谋动干戈于邦内(于邦内谋动干戈,介词宾语后置)。